Архитектура 19 20 века в россии: Архитектура на рубеже XIX — XX веков • Архитектура

Русская архитектура первой половины 20 века: plastikaokon — LiveJournal

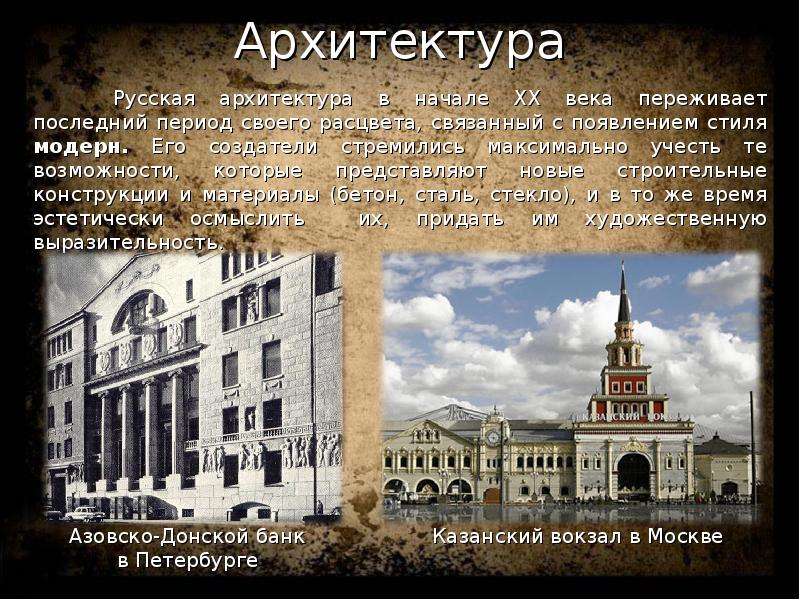

Двадцатый век был эпохой самых больших перемен в обществе. Менялось правительство, экономика, социальные и культурные установки. Люди были полны надежд на перемены к лучшему. Художники, музыканты, литераторы, скульпторы и архитекторы в своем творчестве отражали дух нового времени.

Сегодня мы с вами поговорим о трех архитектурных стилях, характерных для первой половины двадцатого века.

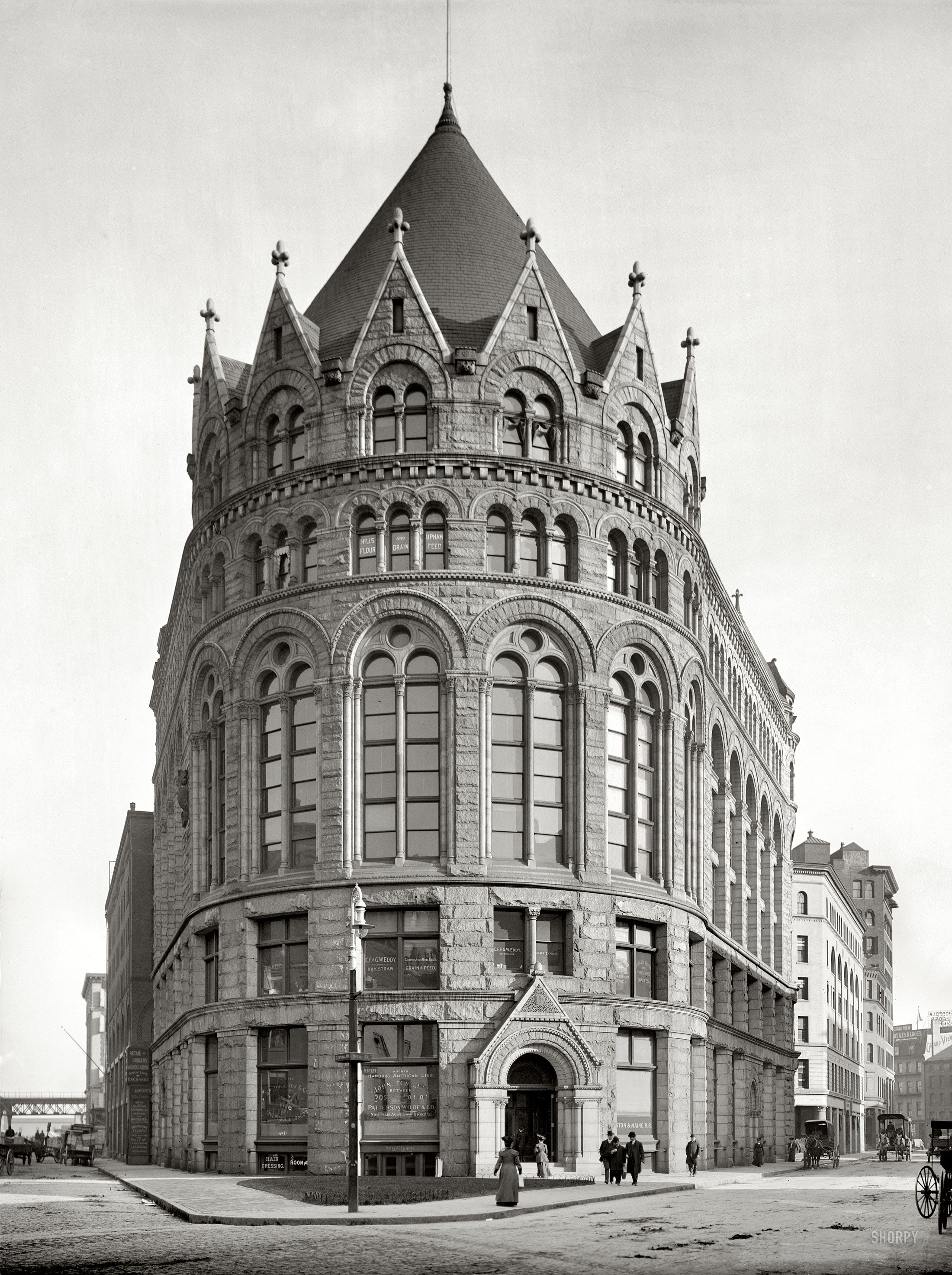

Промышленная революция шла полным ходом во всей Европе. В ответ на всеобщую унификацию возник стиль модерн: плавный, изящный, изысканный. Художники этого направления старались создавать уникальные вещи, предназначенные исключительно для красоты и радости. У модерна много названий: ар-нуво во Франции, югендстиль в Германии, либерти в Италии, modern style (современный стиль) в Англии. Временной период модерна — примерно с 1890 по 1910 годы.

Отличительная особенность стиля — отказ от классических прямых линий и углов в пользу более плавных, «природных» линий и декоративных элементов неорусского или необарочного стиля.

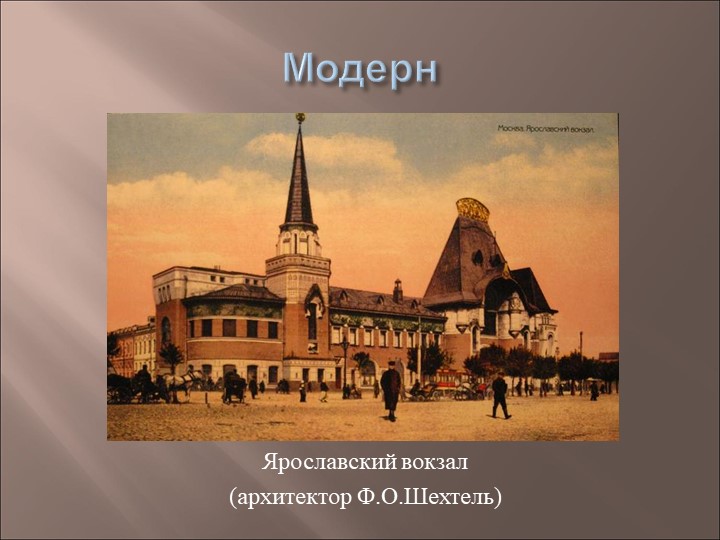

В России стиль модерн был представлен, в первую очередь, работами архитектора Федора Осиповича Шехтеля. Две его самые известные работы — особняк Рябушинского на Малой Никитской в Москве и здание Ярославского вокзала.

Особняк Рябушинского сочетает в себе причудливые элементы мавританского стиля и английской готики. Разноуровневые окна двухэтажного здания создают эффект многоэтажности. Главным украшением интерьера здания считается парадная лестница из белого мрамора, выполненная в виде волны.

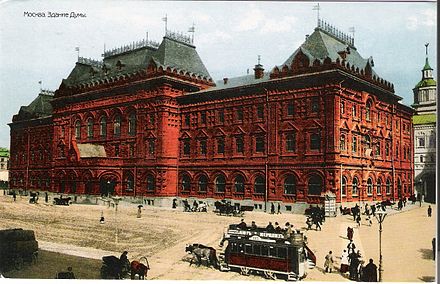

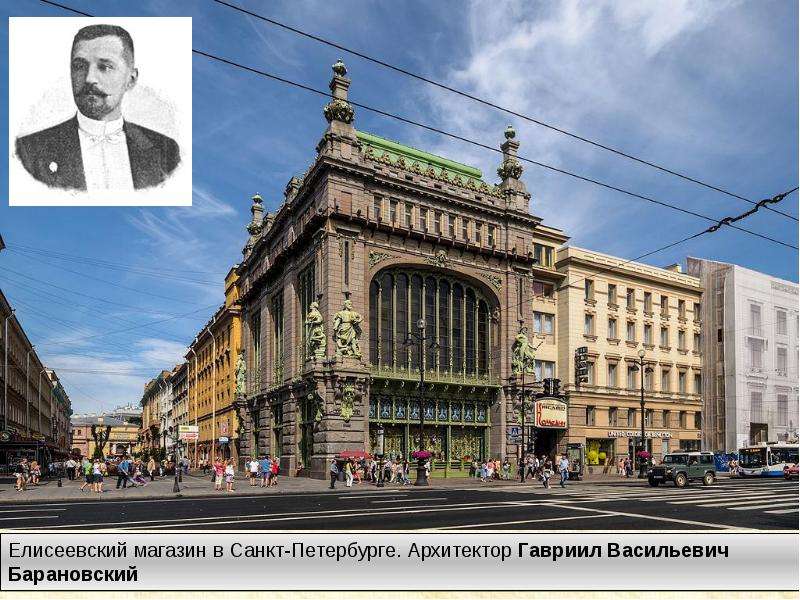

Среди петербуржских памятников модерна можно выделить Дом компании Зингер, он же Дом Книги, где сейчас находится офис Вконтакте, а также гостиница Астория и Витебский вокзал. В Москве, кроме уже упомянутых зданий авторства Шехтеля, можно выделить ЦУМ, гостиницу Метрополь и особняк Листа.

В Москве, кроме уже упомянутых зданий авторства Шехтеля, можно выделить ЦУМ, гостиницу Метрополь и особняк Листа.

Наряду с модерном, в российской архитектуре присутствовали также стили неоклассицизм и новорусский стиль, последний считается одним из ответвлений модерна. Именно в этом стиле выполнен Ярославский вокзал.

После революции художники русского авангарда, в частности, архитекторы, провозглашают новое искусство для нового времени. В этот период создаются экспериментальные проекты, в частности, Шуховская башня на Шаболовке авторства Владимира Григорьевича Шухова.

Лидирующим стилем в архитектуре становится конструктивизм. Для него были характерны, в противовес модерну, четкость и строгость линий и монолитность внешнего облика зданий. На первый план выходит конструктивная основа зданий — железобетонный каркас. У конструктивизма было свое ответвление, функционализм. В его основе лежит научный анализ особенности функционирования зданий. Именно в рамках этого стиля появляются характерные дома той эпохи — дворцы труда, рабочие клубы и дома-комунны.

В его основе лежит научный анализ особенности функционирования зданий. Именно в рамках этого стиля появляются характерные дома той эпохи — дворцы труда, рабочие клубы и дома-комунны.

Архитекторы конструктивизма боролись за то, чтобы принцип работы не превратился в стиль. Они увлекались идеями французского архитектора Ле Корбюзье, который был ярким представителем функционального стиля. Так, Дворец культуры Зил по проекту братьев Весниных был построен по пяти принципам Ле Корбюзье: опоры-столбы вместо массивов стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлиненные окна и плоская крыша. Здание подчеркнуто геометрично.

Еще одно известное произведение тех времен — работа архитектора Алексея Викторовича Щусева, мавзолей Ленина на Красной площади. Здание было возведено из железобетона, облицовано гранитом и лабрадоритом. Это постройка объединила в себе черты конструктивизма и ар-деко, сменившего и модерн, и конструктивизм.

Начиная с 30-х годов прошлого века властный интерес к архитектуре конструктивизма угасает, и на арену выходит стиль, надолго закрепившийся в России — сталинский.

Этот стиль характеризуется монументальностью, порой граничащей с гигантоманией, жесткими стандартами и техниками постройки. В зданиях сталинской эпохи нашли свое отражение и неоклассицизм, и ар-деко, и стиль империи — ампир. Как и в классизме, здесь использовались архитектурные ордеры и скульптуры в оформлении зданий. Дома украшались барельефами с изображением трудящихся, а также символов советского времени — звезд, серпов, молотов и венков. В оформлении общественных интерьеров использовались мрамор, бронза, лепнина и ценные породы дерева.

Элементы стиля ар-деко мы можем видеть в оформлении станций Московского метро, например, Маяковской, Аэропорта, Сокола и Кропоткинской. Знаменитые сталинские высотки также относятся к стилю послевоенного советского ар-деко.

Элементы стиля ампир — портик и парадная фасадная композиция — использовались при создании главного входа в Парк Горького и главного павильона ВДНХ.

В архитектуре второй половины двадцатого века тоже были свои шедевры, оказавшие значительное влияние на облик российских городов. Об этом мы поговорим в следующих материалах.

Великие российские архитекторы. Известные архитекторы России — список

Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?

- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

- Как предложить событие в «Афишу» портала?

- Нашел ошибку в публикации на портале.

Как рассказать редакции?

Как рассказать редакции?

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: [email protected]

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».

Как предложить событие в «Афишу» портала?

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Если вопросы остались — напишите нам.

6 отечественных архитекторов, которыми мы гордимся :: Город :: РБК Недвижимость

Рассказываем о выдающихся отечественных архитекторах, создавших архитектурный облик России

Современный архитектурно-художественный облик российских городов формировался веками. Со временем деревянные здания были вытеснены каменным строительством, а дореволюционные доходные дома преобразовались в комфортабельные апарт-отели и гостиницы. Трансформировалась мода на архитектурные стили и формы, менялись методы строительства и вектор госзаказа, в рамках которого работали зодчие. При этом архитектура всегда была отражением своего времени, жизненного уклада и идеологии общества.

Со временем деревянные здания были вытеснены каменным строительством, а дореволюционные доходные дома преобразовались в комфортабельные апарт-отели и гостиницы. Трансформировалась мода на архитектурные стили и формы, менялись методы строительства и вектор госзаказа, в рамках которого работали зодчие. При этом архитектура всегда была отражением своего времени, жизненного уклада и идеологии общества.

Внешний вид городов формировался и под влиянием крупных исторических событий. Многие памятники архитектуры были уничтожены пожарами и войнами, какие-то изменились до неузнаваемости во время перестройки, третьи просто забросили или снесли. Все это время талантливые зодчие не только создавали новые творения, но и скрупулезно восстанавливали историческую застройку. Рассказываем о шести выдающихся отечественных архитекторах, работы которых украшают российские города.

Василий Баженов: «бумажный архитектор»

Баженов считается одним из основоположников русского классицизма и неоготики.

Впервые внимание на увлеченного юношу обратил известный русский зодчий Дмитрий Ухтомский. Он принял Баженова в свою архитектурную школу — на тот момент первую в стране. Позднее талантливого архитектора избрали членом Академии святого Луки в Риме, а также членом Болонской и Флорентийской академий. А вот Екатерина II невзлюбила зодчего за самолюбивый характер и связь с масонством. Она отстранила его от крупных государственных проектов. Возводимый Баженовым в течение десяти лет Царицынский ансамбль императрица приказала снести и перестроить.

Дом Пашкова на Воздвиженке (Фото: Akhankina/Wikimedia)

Матвей Казаков: творец допожарной Москвы

По его проектам строились больницы, жилые особняки и большие доходные дома. В своих вкусовых предпочтениях Казаков тяготел к строгой симметрии и традициям «чистого» классицизма. Именно его работы во многом определили облик российской столицы до 1812 года.

По его проектам строились больницы, жилые особняки и большие доходные дома. В своих вкусовых предпочтениях Казаков тяготел к строгой симметрии и традициям «чистого» классицизма. Именно его работы во многом определили облик российской столицы до 1812 года.Видя интерес сына к строительству, мать отдала Матвея в школу Дмитрия Ухтомского. Способности юного архитектора проявились при восстановлении Твери после пожара 1763 года. Зарекомендовав себя как хороший профессионал, Казаков стал получать первые частные заказы. Позднее он проявил себя и как талантливый педагог, открыв свою архитектурную школу. Весть о том, что большая часть Москвы погибла при пожаре 1812 года, Матвей Казаков встретил в Твери. Удар был столь сильным, что его сердце не выдержало.

Московский университет на Моховой

(Фото: A. Savin/Wikimedia)

Savin/Wikimedia)

Осип Бове: реконструктор столичных фасадов

Осип Бове, воспитанник Матвея Казакова, родился в Петербурге в семье итальянского художника. Войну он встретил в рядах ополчения, а после вместе с младшими братьями и другими архитекторами стал восстанавливать испепеленные центральные районы Москвы. Он создавал проекты жилых домов, торговых лавок, казенных и общественных зданий. По проекту Бове были снесены земляные укрепления вокруг Кремля и засыпан идущий вдоль стены ров. При его участии реконструирована Красная площадь, создан Александровский сад, Большой театр, Театральная площадь с гротом.

Получив должность главного архитектора по «фасаднической части», Бове обновил облик древней столицы и привел его к единому стилю. Не отказывался он и от частных заказов: строил богатые особняки для дворянских семей, чиновников и купцов. В числе его инноваций — купеческий доходный дом двойного назначения. Здание этого типа выполняло сразу несколько функций и подходило как для жизни, так и для торговли. Среди других ярких работ — Манеж, Торговые ряды у Кремля, Триумфальные ворота у Тверской Заставы, Первая градская больница.

Не отказывался он и от частных заказов: строил богатые особняки для дворянских семей, чиновников и купцов. В числе его инноваций — купеческий доходный дом двойного назначения. Здание этого типа выполняло сразу несколько функций и подходило как для жизни, так и для торговли. Среди других ярких работ — Манеж, Торговые ряды у Кремля, Триумфальные ворота у Тверской Заставы, Первая градская больница.

Большой театр (Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press)

Федор Шехтель: оформитель спектаклей и книг

Русский архитектор немецкого происхождения начинал карьеру в мастерской Александра Каминского. Из Московского училища живописи, ваяния и зодчества Федора Шехтеля отчислили за плохую посещаемость, а у своего наставника он совсем скоро стал получать первые заказы. Около десяти лет молодой человек совмещал работу архитектора, иллюстратора и театрального художника. Именно Шехтель оформил обложку первого сборника Антона Чехова «Пестрые рассказы» и тургеневские «Записки охотника».

Из Московского училища живописи, ваяния и зодчества Федора Шехтеля отчислили за плохую посещаемость, а у своего наставника он совсем скоро стал получать первые заказы. Около десяти лет молодой человек совмещал работу архитектора, иллюстратора и театрального художника. Именно Шехтель оформил обложку первого сборника Антона Чехова «Пестрые рассказы» и тургеневские «Записки охотника».

Искусный зодчий возводил банки, гостиницы, кинотеатры, церкви, памятники, загородные усадьбы и частные дома. Чего стоят одни только его особняки, построенные для Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, для Рябушинского на Малой Никитской или для Дерожинской в Кропоткинском переулке. Всего благодаря проектам Шехтеля в Москве появилось более 200 зданий. Венцом архитектурного творчества Шехтеля считается Ярославский вокзал. В дизайне этого здания, напоминавшего собой сказочный терем, мастер объединил элементы древнерусского зодчества и декор в стиле модерн.

Фото: Wikimedia

Алексей Щусев: медалист, создавший Мавзолей

Куда более ответственно к своему образованию относился Алексей Щусев. Сначала он с отличием окончил Петербургскую академию художеств, а позже продолжил изучать архитектурные стили в Австрии, Италии, Франции, Англии и Бельгии. В своей работе этот мастер не придерживался определенного направления. Он с успехом воплощал проекты в традициях различных архитектурных эпох и умел быстро откликаться на любые запросы современности. Алексей Щусев смог адаптироваться к жизни в молодом советском государстве и остался одним из самых востребованных градостроителей.

Сначала он с отличием окончил Петербургскую академию художеств, а позже продолжил изучать архитектурные стили в Австрии, Италии, Франции, Англии и Бельгии. В своей работе этот мастер не придерживался определенного направления. Он с успехом воплощал проекты в традициях различных архитектурных эпох и умел быстро откликаться на любые запросы современности. Алексей Щусев смог адаптироваться к жизни в молодом советском государстве и остался одним из самых востребованных градостроителей.

Архитектор вел десятки проектов в России и за рубежом. В его портфолио — Казанский вокзал, гостиница «Москва», Мавзолей Ленина, Покровский собор Марфо-Мариинской обители, станция «Комсомольская» Кольцевой линии, Театр оперы и балета в Ташкенте. Выдающийся зодчий увлеченно работал над планом восстановления разрушенных войной Истры, Великого Новгорода, Туапсе и Кишинева. Кроме того, он смог расширить Тверскую улицу, не утратив при этом старые дома, спроектировал Большой Москворецкий мост и разработал концепцию застройки набережной у Киевского вокзала.

Мавзолей Ленина (Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press)

Иван Жолтовский: архитектор-переводчик

Иван Жолтовский известен как мастер неоренессанса и неоклассицизма. Его творческая манера сформировалась под влиянием работ архитектора Андреа Палладио. Так, при создании известного особняка Тарасова на Спиридоновке русский мастер повторил многие элементы палаццо Тьене — дворца, построенного итальянцем. Позднее Жолтовский даже переведет на русский язык труд Палладио «Четыре книги об архитектуре», изданный в 1937 году. Особое внимание Иван Жолтовский уделял преподаванию и градостроительному проектированию.

Позднее Жолтовский даже переведет на русский язык труд Палладио «Четыре книги об архитектуре», изданный в 1937 году. Особое внимание Иван Жолтовский уделял преподаванию и градостроительному проектированию.

Первой крупной его работой стал Дом скакового общества на Беговой. Зодчий эффектно соединил русский ампир с итальянским ренессансом и совместил разные по назначению помещения: трибуны, конюшни, рестораны. Его авторству принадлежит дом на Моховой улице, Центробанк на Неглинке, жилые дома на Ленинском проспекте и Смоленской площади. За почти 56 лет карьеры он возвел множество дворянских усадеб, промышленных и общественных сооружений, крупнопанельных домов и был удостоен нескольких престижных наград и званий.

Дом на Моховой улице (Фото: Wikimedia)

Постсоветская традиционная архитектура.

Генезис 0

Краткое содержание:

Генезис 0

Краткое содержание:1.Авангард вытесняет классическую линию из истории искусства. 2. Несмотря на эпоху толерантности, классика ХХ-XXI вв. не преподается в архитектурных вузах как композиция. 3. Свобода выбрать авангард или традицию в образовании архитектора отсутствует, в отличие от образования композитора. 4. Принцип «или – или» должен смениться принципом « и то, и другое». 5. Русская неоклассика Серебряного века выделяется среди аналогичных западных течений художественным качеством. 6. Советская неоклассика и ар-деко определяют облик Москвы и крупных российских городов. 7. Профессионализм как убежище от идеологии в архитектуре сталинского времени. 8.«Вавилонские башни» – памятники ХХ-му веку с его гигантизмом, энтузиазмом, очарованностью утопиями и упоением властью. 9. Противоречия между подавляющим масштабом и мастерством композиции в советской неоклассике и ар-деко. 10. «Модернизм – трансцензус не вверх, от человеческого к надмирному, а вниз – в пользу стихийного и механического». 11. Перерыв в классической традиции. Борьба Хрущева с «излишествами», Афинская и Венецианская хартии. 12. Гуманитарный поворот 1970-1980-х. 13. Методы авангарда существеннее, чем результаты. Содержание музыкального и архитектурного авангарда «Иное, слишком иное». 14. Формула авангардной архитектуры, данная Маяковским. «Мы разносчики новой веры, красоте задающей железный тон». 15. Функция модернизма – моделирование будущего и прощупывание границ. 16. Взрыв в Сент-Луисе и конец утопии. 17. Кризис концепции автора как демиурга и возвращение мастера. 18. Новый классицизм отвечает на цивилизационный вызов XXI века: решает проблему города и экологии.

9. Противоречия между подавляющим масштабом и мастерством композиции в советской неоклассике и ар-деко. 10. «Модернизм – трансцензус не вверх, от человеческого к надмирному, а вниз – в пользу стихийного и механического». 11. Перерыв в классической традиции. Борьба Хрущева с «излишествами», Афинская и Венецианская хартии. 12. Гуманитарный поворот 1970-1980-х. 13. Методы авангарда существеннее, чем результаты. Содержание музыкального и архитектурного авангарда «Иное, слишком иное». 14. Формула авангардной архитектуры, данная Маяковским. «Мы разносчики новой веры, красоте задающей железный тон». 15. Функция модернизма – моделирование будущего и прощупывание границ. 16. Взрыв в Сент-Луисе и конец утопии. 17. Кризис концепции автора как демиурга и возвращение мастера. 18. Новый классицизм отвечает на цивилизационный вызов XXI века: решает проблему города и экологии.

© Михаил Филиппов. Эскиз Горки-города в Сочи

1.

Авангард вытесняет классическую линию из истории искусства

Авангард вытесняет классическую линию из истории искусстваС XIX века повелось воспринимать историю архитектуры и других искусств как движение вперед, к прогрессу, как магистральное развитие. Ценным считают только новое, все остальное в историю искусства не попадает. После эклектики XIX века идет ар-нуво рубежа XIX-XX вв., далее 1910-е – функционализм, 1920-е – конструктивизм, 1930-е – Баухаус, 1950-е – метаболизм, 1960-е – брутализм, 1970-е – структурализм, 1980-е – постмодернизм, 1990-е – неомодернизм, начиная с 2000-х – деконструкция и нелинейная архитектура. Все это, кроме эклектики и ар-нуво, направления авангарда-модернизма. Так неожиданно авангард оказался единственным наследником всей двухтысячелетней архитектурной традиции. Хотя по своему отрицающему пафосу он больше похож на бастарда.

2. Несмотря на эпоху толерантности, классика ХХ-XXI вв. не преподается в архитектурных вузах как композиция

Традиционные же направления архитектуры: неоклассика начала ХХ века, неоклассика и ар-деко 1930-1950-х, распространившиеся во Франции и США, Италии и Словении, России и Германии и других странах, – для истории искусства как бы не существуют.

Как будто классическая ветвь отсохла. Между тем, понимание истории как магистрального развития само по себе исторично. Так понимали историю не всегда. Это изобретение середины ХIХ века. Идея прогресса, заслужившего благодаря событиям ХХ века эпитет «дурного», к концу века себя исчерпала. Френсис Фукуяма провозгласил конец истории в одноименной книжке (1992), и мы вступили в эпоху толерантности и политкорректности. Но почему-то это пока не сказалось на понимании архитектуры. Долго длившееся представление о том, что архитектура развивается только по одной линии, привело к тому, что в образовании осталась лишь линия авангарда. Классика ХХ-ХХI веков не только не изучается как история, но и почти не преподается как композиция. (Исключения все же есть. В мире есть специальные классические архитектурные вузы – школа Нотр-Дам в Чикаго и факультет Университета Sapienza в Риме. В МАРХИ классическое проектирование преподает профессор Михаил Белов. Историю архитектуры ХХ века преподает профессор Владимир Седов, но количество времени на классику отпущено ничтожно малое.

Как будто классическая ветвь отсохла. Между тем, понимание истории как магистрального развития само по себе исторично. Так понимали историю не всегда. Это изобретение середины ХIХ века. Идея прогресса, заслужившего благодаря событиям ХХ века эпитет «дурного», к концу века себя исчерпала. Френсис Фукуяма провозгласил конец истории в одноименной книжке (1992), и мы вступили в эпоху толерантности и политкорректности. Но почему-то это пока не сказалось на понимании архитектуры. Долго длившееся представление о том, что архитектура развивается только по одной линии, привело к тому, что в образовании осталась лишь линия авангарда. Классика ХХ-ХХI веков не только не изучается как история, но и почти не преподается как композиция. (Исключения все же есть. В мире есть специальные классические архитектурные вузы – школа Нотр-Дам в Чикаго и факультет Университета Sapienza в Риме. В МАРХИ классическое проектирование преподает профессор Михаил Белов. Историю архитектуры ХХ века преподает профессор Владимир Седов, но количество времени на классику отпущено ничтожно малое. Есть книга А.В. Иконникова «Историзм в архитектуре», рассматривающая все классицизмы от Ренессанса до 1980-х годов, но в силу объема материала не очень подробно. В 2000 – 2009 годах выходил журнал Григория Ревзина «Проект классика»).

Есть книга А.В. Иконникова «Историзм в архитектуре», рассматривающая все классицизмы от Ренессанса до 1980-х годов, но в силу объема материала не очень подробно. В 2000 – 2009 годах выходил журнал Григория Ревзина «Проект классика»). 3. Свобода выбрать авангард или традицию в образовании архитектора отсутствует, в отличие от образования композитора

Возьмем музыкальное образование. Там тоже в конце XIX в. и особенно в XX в. возобладало магистральное развитие: романтизм, атональная музыка, расширенная тональность, додекафония, пуантилизм, сонорика…Перебирание авангардных музыкальных техник исчерпало себя к 1970-м. Но характерно, что музыкальные модернисты – Прокофьев, Шостакович, Скрябин, Стравинский – писали и классические опусы. Скрябин с них начинал, Прокофьев и Шостакович обращались к ним в разные периоды творчества, а Стравинский написал неоклассическую «Симфонию псалмов» в 1920-х, в середине творческого пути. Композиторы следующего поколения стартовали в 60-х как авангардисты, а в 1970-х вернулись к традиции в новом звучании.

Важно, что они могли вернуться. Ведь классика из образования никогда не уходила. И сегодня классический композитор в течение девяти лет изучает все техники композиции от строгой полифонии XV в. до серийной техники и современного минимализма. Условно говоря, он умеет и как Бах, и как Моцарт, и как Рахманинов, и как Шенберг, и как Шнитке. И только потом, и/или параллельно, пишет свое. В последние десятилетия появилась и область электронной музыки, которая полностью создается на компьютере, но и в ней всегда слышно, есть у автора композиторская выучка или нет.

Важно, что они могли вернуться. Ведь классика из образования никогда не уходила. И сегодня классический композитор в течение девяти лет изучает все техники композиции от строгой полифонии XV в. до серийной техники и современного минимализма. Условно говоря, он умеет и как Бах, и как Моцарт, и как Рахманинов, и как Шенберг, и как Шнитке. И только потом, и/или параллельно, пишет свое. В последние десятилетия появилась и область электронной музыки, которая полностью создается на компьютере, но и в ней всегда слышно, есть у автора композиторская выучка или нет.Споры между авангардистами и традиционалистами во всех областях существуют. Баталии между представителями серийной техники и сторонниками благозвучной музыки, понятной не только знатокам, но и широкой публике, бывают довольно яростными. (Оперу Владимира Мартынова Vita Nuova критики освистали» в Лондоне за красоту и сладкозвучие. В книге Дмитрия Бавильского «Беседы с современными композиторами» полемичность высказываний зашкаливает.

Так, представитель благозвучного минимализма Павел Карманов сравнивает диссонантный авангард с шепотом земляных червей). Причем, не обязательно традиция отождествляется со старым, а авангард – с новым. Любопытно, что в роли консерваторов сегодня выступают профессора консерватории, преподающие академический диссонантный авангард а ля Ксенакис, а следующее поколение, отрицая отцов, тяготеет к благозвучному терцовому минимализму. Таким образом, споры есть, но и свобода выбора остается.

Так, представитель благозвучного минимализма Павел Карманов сравнивает диссонантный авангард с шепотом земляных червей). Причем, не обязательно традиция отождествляется со старым, а авангард – с новым. Любопытно, что в роли консерваторов сегодня выступают профессора консерватории, преподающие академический диссонантный авангард а ля Ксенакис, а следующее поколение, отрицая отцов, тяготеет к благозвучному терцовому минимализму. Таким образом, споры есть, но и свобода выбора остается.(В области танца сосуществуют классический и авангардный балет, иногда они даже соединяются в одном спектакле, и это всегда очень сильное переживание, особенно, если классические вариации приберегают для кульминации. Если быть объективным, то самые трудные элементы, исполняемые классическим танцовщиком, неизмеримо сложнее того, что делает авангардный. Именно поэтому высший выплеск энергии и пик концентрации – это все-таки прыжки в шпагате, а не сколь угодно изломанные, исступленные авангардные позиции).

4. Принцип «или – или» против принципа « и то, и другое»

В архитектуре дискуссии между сторонниками модернизма и традиции длятся сто лет. За мою 25-летнюю карьеру архитектурного критика почти ничего не поменялось. Как в 1990-х модернистская редакция хихикала по поводу современных ордерных построек, так и сегодня модернистские хейтеры в партийном догматическом ключе осмеивают классические произведения в соцсетях. Столь же резко выступают традиционалисты по отношению к произведениям модернистов. Сама живучесть этих споров говорит о том, что ветвей две: классическая и модернистская. Но если раньше Мельникову было очевидно, что надо учиться у Жолтовского, а потом проектировать свое, то сейчас в образовании, как и в консерватории, засилье академического авангарда. Степану Липгарту, чтобы сделать классический диплом в МАРХИ, пришлось гнуть свою линию, пожертвовав на некоторое время хорошими оценками. Зато ситуация в архитектуре, кажется, догнала музыку, где молодое поколение перестало-таки обожествлять диссонанс, а зубры академического авангарда оказались консерваторами-наоборот.

Мне представляется странным принцип «или – или». Гораздо предпочтительнее в любой области искусства был бы библейский принцип «и то, и другое». Возможны параллельные пути, ведущие к одной цели. Главное – сохранить свободу выбора. Так вот, что бы ни происходило в профессиональных дискуссиях и в образовании, я осмеливаюсь утверждать, что классическая ветвь в архитектуре не отсохла, а наоборот – процвела и принесла много плода. Особенно это касается России. Теперь я возвращаюсь к небольшому историческому экскурсу, напоминающему о русской классике ХХ века.

5. Русская неоклассика Серебряного века выделяется среди аналогичных западных течений художественным качеством

Примерно с 1905 по 1916 год в России случился расцвет неоклассики (см. подробнее в книге Г.И.Ревзин. Неоклассицизм в русской архитектуре начала ХХ века. М. 1992). В ней сочеталось несколько смыслов. Эстетизация уходящего аристократизма выразилась в возрождении ордерной системы как спасительного после смутной эклектики и академичнейшего, то есть требующего знания и служения, художественного канона.

Архитекторы пришли к этому не сразу, они сначала копировали русский ампир и Ренессанс, а потом ощутили стиль как свой собственный язык. Сумрачные монументальные здания, отделанные в большинстве своем в технике темно-серой каменной штукатурки, как бы предчувствуют революционные катастрофы ХХ века. Ницшеанская воля к власти затронула неоклассику в меньшей степени, чем постройки стиля ар-нуво, где витальность и буйный рост орнамента буквально запечатлели «волю к власти растения». Но все же ницшеанство ощущается и в неоклассических композициях, структурированных ордером высокого художественного качества, особенно, когда гипертрофированный портик вырастает до высоты целого фасада (Торговый дом Мертенс Лялевича на Невском проспекте), не потеряв правильных пропорций. Неоклассические постройки были выстроены по последнему слову техники с использованием большепролетных конструкций, с большими остекленными поверхностями. По уровню комфорта эти здания не устарели до сих пор, они являются престижной жилой, административной и коммерческой недвижимостью.

Архитекторы пришли к этому не сразу, они сначала копировали русский ампир и Ренессанс, а потом ощутили стиль как свой собственный язык. Сумрачные монументальные здания, отделанные в большинстве своем в технике темно-серой каменной штукатурки, как бы предчувствуют революционные катастрофы ХХ века. Ницшеанская воля к власти затронула неоклассику в меньшей степени, чем постройки стиля ар-нуво, где витальность и буйный рост орнамента буквально запечатлели «волю к власти растения». Но все же ницшеанство ощущается и в неоклассических композициях, структурированных ордером высокого художественного качества, особенно, когда гипертрофированный портик вырастает до высоты целого фасада (Торговый дом Мертенс Лялевича на Невском проспекте), не потеряв правильных пропорций. Неоклассические постройки были выстроены по последнему слову техники с использованием большепролетных конструкций, с большими остекленными поверхностями. По уровню комфорта эти здания не устарели до сих пор, они являются престижной жилой, административной и коммерческой недвижимостью. За десять лет, предшествующих Первой мировой войне, были созданы десятки произведений в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных губернских городах. Практически полностью был застроен Каменноостровский проспект в северной столице, сегодня это своеобразный музей неоклассики Серебряного века. Были развиты типологии доходного дома, дома-квартала с системой внутренних дворов, общественного здания, банка и т.д. Архитекторы Жолтовский, Фомин, Щусев, Щуко, Лялевич, Перетяткович, Лидваль, Белогруд, Марков и др. определили развитие архитектуры и облик российских столиц на десятилетия вперед. Хотя в Европе и в Америке в начале ХХ века существовал стиль, родственный российскому неоклассицизму — так называемый стиль Парижской школы (Ecole de Beaux Arts) или эдвардианский стиль в Англии, российская неоклассика выделяется среди аналогичных течений художественным качеством, количеством и теоретическим обоснованием, данным Александром Бенуа.

За десять лет, предшествующих Первой мировой войне, были созданы десятки произведений в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных губернских городах. Практически полностью был застроен Каменноостровский проспект в северной столице, сегодня это своеобразный музей неоклассики Серебряного века. Были развиты типологии доходного дома, дома-квартала с системой внутренних дворов, общественного здания, банка и т.д. Архитекторы Жолтовский, Фомин, Щусев, Щуко, Лялевич, Перетяткович, Лидваль, Белогруд, Марков и др. определили развитие архитектуры и облик российских столиц на десятилетия вперед. Хотя в Европе и в Америке в начале ХХ века существовал стиль, родственный российскому неоклассицизму — так называемый стиль Парижской школы (Ecole de Beaux Arts) или эдвардианский стиль в Англии, российская неоклассика выделяется среди аналогичных течений художественным качеством, количеством и теоретическим обоснованием, данным Александром Бенуа.6. Советская неоклассика и ар-деко определяют облик Москвы и крупных российских городов.

Поскольку дореволюционный слой в российских городах был достаточно рыхлым, а здания по причине революций и войн сохранялись плохо, сегодня не дореволюционные постройки, а именно советская неоклассика и ар-деко определяют облик Москвы (при слове «Москва» большинство людей вспоминают после Кремля Тверскую улицу и сталинские высотки, на обертках конфет «Столичные» изображена высотка МГУ). Наиболее многочислен этот слой и в других крупных городах, кроме Санкт-Петербурга, хотя и там он значителен. Сталинской архитектуры в пределах исторического города количественно больше, чем какого либо другого стиля (панельные районы не рассматриваются: они не воспринимаются населением как город и как архитектура). Это очень качественная, мало изученная архитектура. Долгое время существовала лишь книжка В.Паперного «Культура-2», в книге Б.Гройса «Стиль Сталин» и Голомштока «Тоталитарное искусство» архитектура подробно не разбиралась. Недавно Александра Селиванова выпустила книгу «Постконструктивизм».

Сталинская архитектура, несмотря на ее градостроительную роль, на осознание ее эстетической оригинальности и на популярность у населения, так и не освободилась от идеологических коннотаций (так бывает, в древнеегипетской архитектуре даже спустя тысячелетия ощущается след темных языческих культов, но ее за это не выкидывают из истории искусства). В 1930-1950-х были созданы архитектурные традиции, которые условно можно определить как школы Жолтовского и Фомина – школы в традиционном смысле, где есть мастер и ученик, а знание передается не по учебнику, а непосредственно. Эти мастера обеспечили преемственность неоклассики Серебряного века и 1930-1950-х. Школы Жолтовского и Фомина известны под именами «московской» и «ленинградской». Одна была ближе по стилю к ампиру, вторая – к конструктивизму. Из них вышли целые плеяды талантливых, академически образованных авторов.

Сталинская архитектура, несмотря на ее градостроительную роль, на осознание ее эстетической оригинальности и на популярность у населения, так и не освободилась от идеологических коннотаций (так бывает, в древнеегипетской архитектуре даже спустя тысячелетия ощущается след темных языческих культов, но ее за это не выкидывают из истории искусства). В 1930-1950-х были созданы архитектурные традиции, которые условно можно определить как школы Жолтовского и Фомина – школы в традиционном смысле, где есть мастер и ученик, а знание передается не по учебнику, а непосредственно. Эти мастера обеспечили преемственность неоклассики Серебряного века и 1930-1950-х. Школы Жолтовского и Фомина известны под именами «московской» и «ленинградской». Одна была ближе по стилю к ампиру, вторая – к конструктивизму. Из них вышли целые плеяды талантливых, академически образованных авторов.7. Профессионализм как убежище от идеологии в архитектуре сталинского времени.

Способность архитекторов спрятаться от тоталитарной идеологии в профессионализм дала очень качественный результат, признаваемый и профессионалами, и широкой публикой.

Советскую неоклассику практически не сносят, она демонстрирует определенную долговечность: постройкам 1930-1950-х на момент написания этого текста 70-90 лет и они не кажутся физически и морально устаревшими (хотя это и не самый главный критерий, но стоимость недвижимости в «сталинках» в полтора раза выше, чем в панельных «хрущевках» или «брежневках» в том же районе).

Советскую неоклассику практически не сносят, она демонстрирует определенную долговечность: постройкам 1930-1950-х на момент написания этого текста 70-90 лет и они не кажутся физически и морально устаревшими (хотя это и не самый главный критерий, но стоимость недвижимости в «сталинках» в полтора раза выше, чем в панельных «хрущевках» или «брежневках» в том же районе). Подобным образом и композиторам удавалось выживать под идеологическим прессингом. Шостакович, подписывавший не читая письма против «врагов народа», в музыке воплотил все нравственные гримасы истории. Пятая симфония, написанная в 1937-м, могла восприниматься – и воспринималась – как картина борьбы с внешним врагом. Но сегодня в ней сложно не услышать противостояния человеческого начала разгулу иррационального террора и прочих антигуманных сил ХХ века.

8.«Вавилонские башни» – памятники ХХ-му веку с его гигантизмом, энтузиазмом, очарованностью утопиями и упоением властью

Было бы странно не замечать и не включать в историю архитектуры построек, определяющих лицо Москвы и других городов России.

Чисто профессионально сталинские архитекторы решали сложнейшую проблему композиции высотного здания (и решили ее, чего нельзя сказать об авторах модернистских небоскребов – даже о выдающемся Мисе ван дер Роэ и его хрестоматийном Сигрэм Билдинге, – в которых этажи прирастают механически, и количество их не принципиально). Семь московских высоток продолжают определять небесную линию города. Конечно, в семиотическом плане это не вызывает восторга. В традиционном городе иерархически самыми высокими являются шпили и купола храмов. В Санкт-Петербурге – самом красивом городе России, если не мира, охраняемом ЮНЕСКО, – пока удается сохранять эту смысловую иерархию. Несмотря на натиск строительного комплекса, в небе Петербурга по-прежнему царят золотые шпили и купола. Общество смогло отстоять исторический центр от 400-метровой башни Газпрома, которую планировали построить в середине 2000-х на Охте. Из-за массовых протестов здание перенесли и возвели на достаточном расстоянии от исторического города, переименовав Охта-центр в Лахта-центр.

Чисто профессионально сталинские архитекторы решали сложнейшую проблему композиции высотного здания (и решили ее, чего нельзя сказать об авторах модернистских небоскребов – даже о выдающемся Мисе ван дер Роэ и его хрестоматийном Сигрэм Билдинге, – в которых этажи прирастают механически, и количество их не принципиально). Семь московских высоток продолжают определять небесную линию города. Конечно, в семиотическом плане это не вызывает восторга. В традиционном городе иерархически самыми высокими являются шпили и купола храмов. В Санкт-Петербурге – самом красивом городе России, если не мира, охраняемом ЮНЕСКО, – пока удается сохранять эту смысловую иерархию. Несмотря на натиск строительного комплекса, в небе Петербурга по-прежнему царят золотые шпили и купола. Общество смогло отстоять исторический центр от 400-метровой башни Газпрома, которую планировали построить в середине 2000-х на Охте. Из-за массовых протестов здание перенесли и возвели на достаточном расстоянии от исторического города, переименовав Охта-центр в Лахта-центр. В Москве же 200-метровые сталинские высотки выше доминанты Кремля колокольни Ивана Великого в два раза, а по смыслу они – копии не построенного Дворца Советов, играющего роль Вавилонской башни. Роль, надо сказать, более чем подходящую для атеистической империи, какой был СССР. Но в более широком, не идеологическом, а временном контексте, московские высотки играют ту же роль, что Эмпайр-стейт и Крайслер-билдинг в Нью-Йорке. Это памятники ХХ-му веку в целом с его гигантизмом, энтузиазмом, очарованностью утопиями и упоением властью: в одном случае властью денег, в другом – властью идеологии. Памятники, виртуозно выполненные в стиле ар-деко.

В Москве же 200-метровые сталинские высотки выше доминанты Кремля колокольни Ивана Великого в два раза, а по смыслу они – копии не построенного Дворца Советов, играющего роль Вавилонской башни. Роль, надо сказать, более чем подходящую для атеистической империи, какой был СССР. Но в более широком, не идеологическом, а временном контексте, московские высотки играют ту же роль, что Эмпайр-стейт и Крайслер-билдинг в Нью-Йорке. Это памятники ХХ-му веку в целом с его гигантизмом, энтузиазмом, очарованностью утопиями и упоением властью: в одном случае властью денег, в другом – властью идеологии. Памятники, виртуозно выполненные в стиле ар-деко.9. Противоречия между подавляющим масштабом и мастерством композиции в советской неоклассике и ар-деко

Другое достижение архитекторов сталинского времени заключалось в том, что они приспособили к технике стандартизированного блочного строительства классический декор и добились того, что даже 12-этажные массивные здания воспринимаемы глазом.

Чтобы избежать монотонности, архитекторы разделили их классическим способом на три части. Обязательно есть цоколь, середина и верх, венчаемый карнизом, то есть сохраняется традиционное, в том числе ценностное, различие между верхом и низом. Низ тяжелый, устойчивый, верх – наиболее украшенный. На гигантские объемы «натянута» антропоморфная изобразительность. Жолтовский пробовал в 1950-х натянуть ее даже на панельные дома, ( см. книгу Селима Хан-Магомедова. Жолтовский. М. 2009). Боковые части фасадов акцентированы декоративными композициями, объединяющими два или несколько окон. Полной гармонии авторы не добились. Противоречия между одинаковой сеткой окон и нежной классической деталью, подавляющим масштабом и мастерством композиции полностью избежать не удалось. Но в этом противоречии смысл ХХ века и отражен. Это напряжение мы и прочитываем в сталинской архитектуре. Художественное мастерство и четкая артикуляция смысла обеспечивают место в городе и долгую жизнь этих памятников.

Чтобы избежать монотонности, архитекторы разделили их классическим способом на три части. Обязательно есть цоколь, середина и верх, венчаемый карнизом, то есть сохраняется традиционное, в том числе ценностное, различие между верхом и низом. Низ тяжелый, устойчивый, верх – наиболее украшенный. На гигантские объемы «натянута» антропоморфная изобразительность. Жолтовский пробовал в 1950-х натянуть ее даже на панельные дома, ( см. книгу Селима Хан-Магомедова. Жолтовский. М. 2009). Боковые части фасадов акцентированы декоративными композициями, объединяющими два или несколько окон. Полной гармонии авторы не добились. Противоречия между одинаковой сеткой окон и нежной классической деталью, подавляющим масштабом и мастерством композиции полностью избежать не удалось. Но в этом противоречии смысл ХХ века и отражен. Это напряжение мы и прочитываем в сталинской архитектуре. Художественное мастерство и четкая артикуляция смысла обеспечивают место в городе и долгую жизнь этих памятников.10.

«Модернизм – трансцензус не вверх, от человеческого к надмирному, а вниз – в пользу стихийного и механического»

«Модернизм – трансцензус не вверх, от человеческого к надмирному, а вниз – в пользу стихийного и механического»Смысл авангардной архитектуры искусствовед Ханс Зедльмайр определяет так: “Назначение архитектуры — символическое выражение космологических структур. В модернизме происходит уход от традиционной антропоморфной изобразительности…Формы опять уплощаются, но в отличие от романской архитектуры, это трансцензус не вверх, от человеческого к надмирному, а вниз – в пользу стихийного и механического».( Х.Зедльмайр. Утрата середины).

Сталинское ар-деко – это компромисс стилей и смыслов. Стандартная сетка окон блочного строительства пришла из конструктивизма и отвечает за механическое. Гигантские масштабы зданий выражают собственно тоталитаризм. Ордерные детали и антропоморфная изобразительность отвечают за человеческое. Нью-йоркские ар-декошные небоскребы – тоже компромисс железобетонной конструкции и классической «плоти» из камня и классических шпилей, но вместо тоталитарной идеологии штурмовать небеса заставляет служение Золотому тельцу.

.jpg) По сути, выражена та же воля к власти, но не столь прямолинейная, как политическая.

По сути, выражена та же воля к власти, но не столь прямолинейная, как политическая.В США, Италии, Франции, Германии найдется немало примеров ар-деко и классицизма 1930-50-х. Не буду на них останавливаться. Их анализ дан в книге Иконникова «Историзм» и в исследованиях Андрея Бархина, посвященным американскому ар-деко.

11. Перерыв в классической традиции. Борьба Хрущева с «излишествами», Афинская и Венецианская хартии

В 1950-1960-х случился бум панельного бетонного строительства, которое должно было быстро восполнить разрушения, произведенный Второй мировой войной. В России классическую традицию пресек волевым усилием генсек Никита Хрущев. Его речь на Совещании строителей в 1955 году об архитектурных излишествах санкционировала массовое появление модернистских пятиэтажек – «хрущевок». Архитектурная классическая школа на этом завершилась, архитекторы классического направления были отстранены от проектирования и преподавания. На Западе классическая традиция прервалась благодаря идеологическим успехам модернизма.

Афинская хартия (1931) и несколько послевоенных конгрессов CIAM утвердили постулаты движения. Последний гвоздь в гроб классики забила Венецианская хартия (1964). Она предписывала пристройку к историческому зданию делать «отличающейся от оригинальных частей» – то есть из бетона и стекла, без ордера и орнамента, так как «единство стиля не является целью реставрации» (Сноска. Крие, Выбор или фатальность. стр.71). В Англии был принят архитектурный закон, запрещающий строительство общественных зданий в классическом стиле, и классицистам оставалось лишь проектировать частные виллы (D.Watkin. Radical Classicism).

Афинская хартия (1931) и несколько послевоенных конгрессов CIAM утвердили постулаты движения. Последний гвоздь в гроб классики забила Венецианская хартия (1964). Она предписывала пристройку к историческому зданию делать «отличающейся от оригинальных частей» – то есть из бетона и стекла, без ордера и орнамента, так как «единство стиля не является целью реставрации» (Сноска. Крие, Выбор или фатальность. стр.71). В Англии был принят архитектурный закон, запрещающий строительство общественных зданий в классическом стиле, и классицистам оставалось лишь проектировать частные виллы (D.Watkin. Radical Classicism). 12. Гуманитарный поворот 1970-1980-х

В 1970-х и 1980-х происходят важные изменения в культуре и общественной жизни. Идея прогресса подвергается сомнению. Развитие науки и техники, увеличивающее удобство жизни и гуманистическое в своей основе, обнаруживает обратную сторону в виде оружия массового уничтожения и экологической проблемы.

Социальные утопии терпят крах, апофеозом которого становится конец коммунистического режима в СССР. Перестройка, затеянная Михаилом Горбачевым в 1985-м, революция августа 1991-го, результатом которой стал распад СССР, падение Берлинской стены в 1989-м и смена строя в странах бывшего социалистического лагеря меняет картину мира, в котором временно исчезает противостояние и заканчивается проект модерн. Начинается эпоха постмодернизма. Идея новизны в искусстве и связанная с ней романтическо-авангардистская концепция автора как демиурга тоже как-то тускнеет.

Социальные утопии терпят крах, апофеозом которого становится конец коммунистического режима в СССР. Перестройка, затеянная Михаилом Горбачевым в 1985-м, революция августа 1991-го, результатом которой стал распад СССР, падение Берлинской стены в 1989-м и смена строя в странах бывшего социалистического лагеря меняет картину мира, в котором временно исчезает противостояние и заканчивается проект модерн. Начинается эпоха постмодернизма. Идея новизны в искусстве и связанная с ней романтическо-авангардистская концепция автора как демиурга тоже как-то тускнеет.В эти же годы обществом осознается ценность исторического города. В России возникает движение интеллигенции в защиту сносимых храмов и исторических памятников. В 1970-х выдвигает свои теории органического города Алексей Гутнов и теорию ретроразвития – Борис Еремин (Ревзин Г. «Русская архитектура рубежа ХХ-ХХI».). Позже, в эпоху перестройки, они реализуются в появлении пешеходных зон в центрах российских городов (Арбат, Столешников, Камергерский в Москве), получивших масштабное продолжение в урбанистическом буме 2010-х.

13. Методы авангарда существеннее, чем результаты. Содержание музыкального и архитектурного авангарда «Иное, слишком иное»

Авангардные эксперименты в музыке длились весь ХХ век. Начиная с серийной техники Шенберга (1910) – тогда же, в 1910 году, созданы первые функционалистские архитектурные произведения, например вилла Лооса, – композиторская техника стала самоцелью. Каждый последующий автор изобретал в этой области нечто новое, пренебрегая содержанием. Точнее, содержанием авангарда было принято считать «иное, слишком иное», то есть моделирование будущего. «Произведения стали моментами исторического процесса, в котором методы существеннее, чем результаты» (Т.Чередниченко, «Музыкальный запас», М. 2003, с. 16). Напомню, что и архитекторы-конструктивисты считали свое направление не стилем, а методом, а своим содержанием мнили рывок в будущее, а также художественное освоение космического пространства (Эль Лисицкий мечтал о преодолении силы тяжести и создании невесомости в архитектуре).

Вообще, ХХ век – это век методологов. Значение Корбюзье – в разработке методологии, это Карл Маркс архитектуры. Художественный результат в Марсельской или Берлинской жилой единице, в городе Чандигархе, в проекте церкви в Фирмини кажется вторичным по сравнению с методом. Зато метод шествует по миру триумфально: Лучезарный город Корбюзье был реализован в усеченном виде в многочисленных панельных микрорайонах по всей планете.

14. Формула авангардной архитектуры, данная Маяковским. «Мы разносчики новой веры, красоте задающей железный тон»

В архитектуре кроме техники композиции есть вполне материальная техника строительства. Архитектура в ХХ веке во многом шла за строительной техникой и в ней же видела свой символический смысл. Поэтика техники и художественная система модернизма выражена в строфе Маяковского, в стихотворении 1919 года.

Мы, разносчики новой веры,

красоте задающей железный тон,

чтоб природами хилыми не сквернили скверы,

в небеса шарахаем железобетон.

Емкость поэзии поражает. Позволю себе подробный разбор в силу важности сказанного. Все слова названы: вера, красота, природа, город (скверы), небеса, наконец. Целая космология. Во-первых, ясно, что модернизм – новая вера со своими догматами. Правда Маяковский говорит «разносчики» вместо «апостолы веры». Это снижает пафос. Бывают разносчики болезней или напитков, но не веры. Во-вторых, модернизм претендует на новое понимание красоты – и небезосновательно: спустя сто лет можно сказать, что ее канон сформирован, не зря Хан-Магомедов назвал модернизм вторым после классики универсальным супер-стилем (об этом см. в следующей главе). У красоты «железный тон» – это красота техники. С позиции техники природа – хилая и даже оскверняет скверы, то есть город. Исходя из этой логики, сила – в технике, не в красоте. Заметим, слова «архитектура» в стихотворении нет. Как и слова «человек». В четкой формуле уловлено кредо модернизма и предсказана проблематика ХХ-ХХI века. Сегодня, после осознания экологической проблемы, никто не назовет природу оскверняющей, напротив, природа часто осквернена техникой, точнее людьми, применившими силу техники.

«В небеса шарахаем железобетон» – пафос покорения пространства, понятный в эпоху первых самолетов. Но небеса, по-видимому, для модернистов пустые, иначе бы не было глагола «шарахаем», воплощающего силу захвата, а отнюдь не благоговение. Так модернизм силится отменить традицию, природу и небеса в смысле Высшего Начала. И заменить все это эротическим упоением силой техники (О любви к технике см. J.Steele. Architecture and Computer, London: Laurence King Publishing, 2001).

«В небеса шарахаем железобетон» – пафос покорения пространства, понятный в эпоху первых самолетов. Но небеса, по-видимому, для модернистов пустые, иначе бы не было глагола «шарахаем», воплощающего силу захвата, а отнюдь не благоговение. Так модернизм силится отменить традицию, природу и небеса в смысле Высшего Начала. И заменить все это эротическим упоением силой техники (О любви к технике см. J.Steele. Architecture and Computer, London: Laurence King Publishing, 2001).15. Функция модернизма – моделирование будущего и прощупывание границ

Стремление к новизне и перебирание техник продолжаются в архитектуре до сих пор. Павильон экспо «Облако» на озере Невшатель (2005) – это стальная конструкция, которую архитекторы Элизабет Дилер и Рикардо Скофидио укутали клубами белого пара, такая архитектура буквально прощупывает границы искусства, растворяя их. То же делает бесстенный дом (Wall-less house) Шигеру Бана.

Это важная функция модернизма – моделирование будущего и прощупывание границ. Симптоматично, что Diller Scofidio + Renfro в 2017-м, в год столетия русской революции, построили Парк Зарядье в Москве, рядом с Кремлем. Ландшафтный парк с нелинейной архитектурой – вполне революционная вещь, а парящий над рекой невидимый мост, никуда не ведущий и ничто ни с чем не связывающий, – вполне философский жест. Все-таки Россия – родина революционных экспериментов.

Это важная функция модернизма – моделирование будущего и прощупывание границ. Симптоматично, что Diller Scofidio + Renfro в 2017-м, в год столетия русской революции, построили Парк Зарядье в Москве, рядом с Кремлем. Ландшафтный парк с нелинейной архитектурой – вполне революционная вещь, а парящий над рекой невидимый мост, никуда не ведущий и ничто ни с чем не связывающий, – вполне философский жест. Все-таки Россия – родина революционных экспериментов.16. Взрыв в Сент-Луисе и конец утопии

Хотя модернизм в послевоенном строительстве победил, тем не менее, в 1970-х был осознан кризис модернизма как проекции светлого будущего. Символом кризиса стал взрыв района Прют-Айгоу в городе Сент-Луис (США), который был построен в 1950-х по примеру «Лучезарного города» Корбюзье и казался социальным раем, в котором некоторое время в согласии проживали белые и негритянские семьи. Но негритянское население оказалось склонно к вандализму и насилию, белые семьи быстро уехали, коммунальные платежи в казну не поступали.

Устав чинить поломанное и сожженное, власти в 1972 году приняли решение взорвать целый район. С этого момента теоретик архитектуры Чарльз Дженкс ведет отсчет конца модернизма и начала постмодерна в архитектуре. В Европе и Великобритании жители бросали панельные дома при первой возможности, жалуясь на трещины в стенах и безликость архитектуры (HRH The Prince of Wales. The Vision of Britain. C.37-41). В Лидсе был снесен в 1978 году памятник архитектуры современного движения Quarry Hill flats (1938), являвшийся в свою очередь репликой программного жилого комплекса Карл Маркс Хоф в Вене (1934), по всей Европе разобрано или взорвано множество рядовых панельных домов. В центре Москвы в постсоветский период разобрали модернистские гостиницы «Интурист», «Минск» и «Россия» без всякого сопротивления со стороны широкой общественности. Шедевры модернизма, римский дом «Корвиале» длиной 1 км (1972) и район Zen в Палермо (1969) превратились в трущобы для люмпенов и наркоманов.

Устав чинить поломанное и сожженное, власти в 1972 году приняли решение взорвать целый район. С этого момента теоретик архитектуры Чарльз Дженкс ведет отсчет конца модернизма и начала постмодерна в архитектуре. В Европе и Великобритании жители бросали панельные дома при первой возможности, жалуясь на трещины в стенах и безликость архитектуры (HRH The Prince of Wales. The Vision of Britain. C.37-41). В Лидсе был снесен в 1978 году памятник архитектуры современного движения Quarry Hill flats (1938), являвшийся в свою очередь репликой программного жилого комплекса Карл Маркс Хоф в Вене (1934), по всей Европе разобрано или взорвано множество рядовых панельных домов. В центре Москвы в постсоветский период разобрали модернистские гостиницы «Интурист», «Минск» и «Россия» без всякого сопротивления со стороны широкой общественности. Шедевры модернизма, римский дом «Корвиале» длиной 1 км (1972) и район Zen в Палермо (1969) превратились в трущобы для люмпенов и наркоманов. Когда автора района Zen Витторио Греготти спросили, почему он не живет в своем доме, который он мыслил как «Новый Иерусалим, где все социальные слои обитают в мире, он ответил со старческой откровенностью, что он же не пролетарий, а архитектор.

Когда автора района Zen Витторио Греготти спросили, почему он не живет в своем доме, который он мыслил как «Новый Иерусалим, где все социальные слои обитают в мире, он ответил со старческой откровенностью, что он же не пролетарий, а архитектор.17. Кризис концепции автора как демиурга и возвращение мастера

Кризис романтическо-авангардной концепции автора как гения и демиурга имел два следствия. Первое заключалось в том, что постмодернистское досадливое восприятие этого факта привело к цитированию (Вентури, Венеция в Лас-Вегасе), а также к ироническому дистанцированию от прошлого, выразившемуся в искажении классических деталей (Терри Фаррел, Майкл Грейвз, Роберт Стерн). Но гораздо серьезнее и длительнее было второе следствие. Это возвращение к традиционному пониманию автора как мастера и даже ремесленника на службе у Бога, общества, заказчика. В самом деле, ведь для И.С.Баха (1685-1750) писание духовной музыки являлось одной из служебных обязанностей (другие: занятия с хором и преподавание игры на инструментах хористам), можно сказать, поденным трудом.

Чего стоят около двухсот его кантат (гениальных), которые он писал чуть ли не каждую неделю к соответствующему богослужению, и которые исполнялись по одному разу, а еще монументальные праздничные оратории и мессы. И все это за зарплату, которая была в семь раз меньше суммы, требуемой для содержания большой семьи. То есть надо было еще и подрабатывать. Количество сочиненной Бахом музыки огромно, технических новшеств особых нет, скорее обобщение предыдущего опыта, но плотность музыкальной мысли и богатство духовного смысла поразительны. Архитектор Андреа Палладио (1510 – 1580) построил за 35 лет практики 37 вилл в провинции Венето, несколько храмов в Венеции, базилику и несколько городских дворцов в Виченце. Оба, и композитор, и архитектор, прожили долгую жизнь и не чувствовали себя непризнанными гениями, хотя никакого особого признания при жизни не удостоились.

Чего стоят около двухсот его кантат (гениальных), которые он писал чуть ли не каждую неделю к соответствующему богослужению, и которые исполнялись по одному разу, а еще монументальные праздничные оратории и мессы. И все это за зарплату, которая была в семь раз меньше суммы, требуемой для содержания большой семьи. То есть надо было еще и подрабатывать. Количество сочиненной Бахом музыки огромно, технических новшеств особых нет, скорее обобщение предыдущего опыта, но плотность музыкальной мысли и богатство духовного смысла поразительны. Архитектор Андреа Палладио (1510 – 1580) построил за 35 лет практики 37 вилл в провинции Венето, несколько храмов в Венеции, базилику и несколько городских дворцов в Виченце. Оба, и композитор, и архитектор, прожили долгую жизнь и не чувствовали себя непризнанными гениями, хотя никакого особого признания при жизни не удостоились.В музыкальной культуре 1970-х происходит возвращение к простоте, тональности, духовной музыке (Арво Пярт), «Тихим песням» (Валентин Сильвестров), возникает интерес к аутентичной барочной музыке с невыраженным композиторским началом.

В архитектуре появляется классика.

В архитектуре появляется классика.18. Новый классицизм решает проблему города и экологии

Классика появляется сначала в обертке постмодернизма. Венецианская биеннале 1980 года называлась «Присутствие прошлого». Но постмодернизм, само имя которого указывает на зависимость от модернизма, быстро схлынул, не создав высокохудожественных произведений. А классика осталась. Последняя классическая волна длится до сих пор. В чем отличие этой волны от двух предыдущих – начала и середины ХХ века, «серебряной» и «ар-декошной»? Если коротко, классика получает новое звучание в свете двух цивилизационных проблем. Это проблемы города и экологии. В обоих случаях оглобля цивилизации в ХХ веке заехала куда-то не туда. Классика предлагает решение этих проблем.

***

Далее, в первой главе, я предприму небольшой экскурс в историю новой традиционной архитектуры в России и на Западе, уделяя особое внимание следующим пунктам:

1.Подход к проблеме города

2.

Отношение к экологии

Отношение к экологии3.Обращение с каноном

4.Позиция по отношению к предшественникам

5. Перспективы школы

6. Демократичность

7. Восприятие обществом

© Михаил Филиппов. Эскиз «Итальянского квартала» в Москве

Худшие дома Петербурга: «Русский дом», Мариинский театр, доходные дома

В Петербурге принято смотреть вокруг восхищенно. Но даже прекрасная внешне архитектура может быть мрачной и неудобной внутри. Специально для «Афиши Daily» архитектор Даниил Веретенников выбрал худшие здания города — не только в плане эстетики, но и влияния на жизнь петербуржцев.

У архитектурных антирейтингов две любопытные особенности. Во-первых, в них крайне редко попадают исторические постройки, подавляющее большинство объектов — новая архитектура. Во-вторых, здания оцениваются исключительно с художественной или композиционной точек зрения. Ругают их за несоответствие архитектурному контексту, нарушение масштаба застройки, неудачные пропорции элементов или выбор низкокачественных отделочных материалов, а порой и вовсе за дурной вкус архитектора.

Во-вторых, здания оцениваются исключительно с художественной или композиционной точек зрения. Ругают их за несоответствие архитектурному контексту, нарушение масштаба застройки, неудачные пропорции элементов или выбор низкокачественных отделочных материалов, а порой и вовсе за дурной вкус архитектора.

В своей подборке я постараюсь руководствоваться другими соображениями. В конце концов, архитектура не исчерпывается одними только эстетическими смыслами. О ней можно говорить в самых разных аспектах: социальном, культурологическом, функционально-утилитарном, градостроительном.

Что же касается исторических зданий, то я возьму на себя смелость найти и среди них такие, которые можно назвать неудачными. Я выбрал по два-три объекта в каждом из четырех периодов петербургской архитектуры. И это, разумеется, не должно трактоваться как призыв к какой бы то ни было реконструкции или тем более сносу. И вообще — я люблю плохую архитектуру.

Дореволюционные

Институт акушерства и гинекологии им.

Д.О.Отта

Д.О.ОттаМенделеевская линия, 3. Архитектор Л.Н.Бенуа, 1897–1904

© Антон Ваганов/ТАСС

Это комплекс зданий, занимающий целый квартал за Биржей на стрелке Васильевского острова. Его спроектировал Леонтий Николаевич Бенуа — один из выдающихся зодчих своего времени. Фасады главного корпуса имеют безупречные пропорции; в отрисовке деталей видна рука большого мастера. Одно но: ради строительства института была уничтожена большая часть Биржевого сквера, так что западная часть Васильевского острова лишилась своего самого крупного зеленого массива. Нехватка парков, на которую то и дело жалуются жители Васильевского, отчасти связана именно с этим градостроительным решением.

Комплекс доходных домов Н.И.Львовой

Угловой пер., 1–11; наб. Обводного канала, 131–137. Архитектор Г.Б.Пранг, 1870-е

В этом пункте мог быть почти любой типичный для центра Петербурга доходный дом второй половины XIX века, например, жилой комплекс Бассейного товарищества на Некрасова. Эта архитектура — продукт зрелого капитализма, призванный приносить максимум прибыли своему владельцу. Поэтому застраивали участки максимально плотно. Как результат, доходные дома того времени имели дурную славу перенаселенных, темных, санитарно и социально неблагополучных «человейников». Наслаждаясь романтикой старых петербургских улиц, заглядывая во дворы-колодцы и гуляя по лабиринтам подворотен, мы не всегда отдаем себе отчет в том, какие трудные условия жизни создавал такой формат застройки.

Эта архитектура — продукт зрелого капитализма, призванный приносить максимум прибыли своему владельцу. Поэтому застраивали участки максимально плотно. Как результат, доходные дома того времени имели дурную славу перенаселенных, темных, санитарно и социально неблагополучных «человейников». Наслаждаясь романтикой старых петербургских улиц, заглядывая во дворы-колодцы и гуляя по лабиринтам подворотен, мы не всегда отдаем себе отчет в том, какие трудные условия жизни создавал такой формат застройки.

Советские довоенные

Щемиловский жилмассив

Улица Седова. Группа архитекторов под руководством Г.А.Симонова, 1927–1934

Авангард — это период экспериментов в архитектуре. Для советского человека была нужна жилая среда нового формата, и на смену темным, грязным и душным доходным домам пришли дома-пластины, стоящие посреди хорошо освещенных и богато озелененных дворов. Это большой прогресс в плане гуманизации городской среды, но попытки предельного обобществления быта не всегда приводили к хорошим результатам. Так, в Щемиловском жилмассиве не было ванных, а кухни строились маленькими — чтобы подталкивать горожан пользоваться услугами общественных бань и столовых. Кроме того, квартиры здесь специально проектировались коммунальными.

Так, в Щемиловском жилмассиве не было ванных, а кухни строились маленькими — чтобы подталкивать горожан пользоваться услугами общественных бань и столовых. Кроме того, квартиры здесь специально проектировались коммунальными.

Здание ОГПУ-НКВД («Большой дом»)

Литейный просп., 4. Архитекторы А.А.Оль, Н.А.Троцкий, А.И.Гегелло, 1931–1932

© Dr.bykov/Wikimedia Commons

Русскоязычная «Википедия» начинает рассказ об этом здании словами: «вошло в историю как символ насилия и террора периода репрессий». С этим сложно не согласиться, ведь строили его специально для управления НКВД. «Большой дом» признан памятником архитектуры федерального значения, и его культурная ценность не вызывает сомнений. Однако образ этого здания в сознании ленинградцев неразрывно связан с самыми жуткими преступлениями тоталитарного режима, несправедливостью приговоров и бесчеловечностью наказаний.

Модернистские

Петродворцовый учебно-научный комплекс СПбГУ

Петергоф. 1960–2000-е

Это грандиозный университетский кампус, который в 1960-е годы начали строить на свободных территориях под Петергофом. Комплекс спроектирован в соответствии с классическими для модернистского периода принципами: строгое функциональное зонирование и расстановка отдельных объемов посреди озелененных пространств. По задумке авторов учебно-научный комплекс должен был стать почти автономным образованием, где студенты смогли бы не только учиться и трудиться в лабораториях, но и отдыхать, развлекаться и заниматься спортом. Реальность оказалась куда менее радужной: студенты жалуются на скуку, отсутствие каких бы то ни было возможностей для досуга и развлечений и прочие прелести жизни на отшибе. Строили живой и светлый город науки и творчества, а получили унылый бетонный микрорайон: пустынные скверы, мертвые улицы и Дворец культуры и науки, давно превратившийся в место для студенческих попоек.

Гостиница «Советская» (отель «Азимут»)

Лермонтовский просп., 43. Группа архитекторов под руководством Е.А.Левинсона, 1963–1973

Это единственное здание, попавшее в список по композиционно-художественным соображениям. 18-этажная пластина, доминирующая в панорамах Фонтанки и Лермонтовского проспекта, так и не смогла стать органическим элементом городского ландшафта. В 2014 году правительство Петербурга включило гостиницу в список «диссонирующих объектов», исказивших исторический облик города.

Дома серии 1ЛГ-600 («корабли»)

1970–1980-е

Знаменитые ленинградские «дома-корабли», если сравнивать их с другими сериями типовых домов этого времени, — скорее неудачный эксперимент в индустриальном строительстве. Среди главных их проблем — низкая энергоэффективность, в них попросту холодно. Тонкие наружные газобетонные стены часто трескались, и в квартирах сквозило из всех щелей. Кроме того, здесь чрезвычайно плохая звукоизоляция и низкий потенциал перепланировок из‑за маленького шага внутренних несущих панелей. Есть у этой серии и преимущества, но они связаны скорее с благоустройством микрорайонов вокруг, чем с самими домами.

Есть у этой серии и преимущества, но они связаны скорее с благоустройством микрорайонов вокруг, чем с самими домами.

Постсоветские

Жилой комплекс «Русский дом»

Басков пер., 2. Группа архитекторов под руководством С.Меркушевой (мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»), 2016–2018

© Семен Лиходеев/ТАСС

Русский шик и хруст французской булки, показное богатство и благородная роскошь, пузатые колонны и резной декор — появись это здание на четверть века раньше, оно было бы моим любимым памятником эпохи капиталистического романтизма. Но то, что в 1990-е сошло бы за замечательный образчик простодушных вкусовых девиаций новой русской аристократии, в своем 2018-м смотрится одновременно и комично, и грустно. Изюминка на этом псевдорусском торте — широкий двор-курдонер, который как бы приглашает войти и отдохнуть на одной из множества скамеек. Вот только он отделен от улицы металлическим забором — авторы проекта, кажется, были не слишком увлечены идеей создания общественного блага.

Вот только он отделен от улицы металлическим забором — авторы проекта, кажется, были не слишком увлечены идеей создания общественного блага.

Мастерскую Евгения Герасимова часто критикуют за чрезмерную клиентоориентированность (хорошо, что есть такие политкорректные синонимы). Дескать, на своем творческом пути архитекторы пробуют всевозможные исторические стили, но редко достигают художественного совершенства. Мне это не кажется большой проблемой: охотно верю, что архитектор может одинаково сильно любить и хай-тек, и неогрек, и использовать разные приемы. Вот только сегодня черты хорошей архитектуры уже давно не премиальность, эксклюзивность, демонстративная роскошь и закрытый двор, а, к примеру, скромность, открытость, экологическая прогрессивность и социальная ответственность.

Вторая сцена Мариинского театра

Декабристов, 34. Diamond Schmitt Architects, 2008–2013

© Александр Демьянчук/ТАСС

В отличие от гостиницы «Советской», новая сцена Мариинского театра не включена властями города в список диссонирующих объектов. Тем не менее петербуржцы, кажется, почти единодушны в своем неприятии этой архитектуры. Здание старой Мариинки тоже сложно назвать шедевром, но новую часто сравнивают с ТРК на окраине.

Тем не менее петербуржцы, кажется, почти единодушны в своем неприятии этой архитектуры. Здание старой Мариинки тоже сложно назвать шедевром, но новую часто сравнивают с ТРК на окраине.

Если отбросить споры о красоте, то Вторая сцена Мариинского театра — трагический пример провала культуры архитектурных конкурсов в Петербурге и разочаровании в них как в способе принятия решений. В 2003 году был проведен конкурс концепций, в котором победил французский архитектор Доминик Перро. Через несколько лет от этого проекта отказались, сославшись на конструктивные и инженерные трудности. Новый проект, который в итоге и был реализован, заказчики выбрали в закрытом режиме, фактически поставив город перед фактом: один из главных центров культурной жизни будет выглядеть так.

Наземный павильон станции метро «Спасская»

Сенная пл., 2б. Архитектурная мастерская Рапопорта, 2009–2013

Проблема этого здания в том, что в идеальной ситуации его вообще не должно существовать. Ценность земли в городском центре очень высока и то, что может выглядеть как обычный вход под землю, должно выглядеть именно так. Строительство монументальных входных павильонов в метро — это практика из середины XX века, когда метрополитен был гордостью народного хозяйства и витриной инженерной и художественной мысли. В сталинский период станции оформляли как античные храмы, поэтому они нередко доминируют в ансамблях площадей и становятся центрами городской жизни. Сенная площадь — одно из ключевых и наиболее парадных общественных пространств исторического центра. Павильон станции «Сенная площадь», построенный в 1960-е годы, выглядит на ней неуместно, а огромная мрачная коробка «Спасской», выстроенная рядом в 2013 году, только повышает градус иррациональности и отнимает вдвое больше ценного городского пространства.

Ценность земли в городском центре очень высока и то, что может выглядеть как обычный вход под землю, должно выглядеть именно так. Строительство монументальных входных павильонов в метро — это практика из середины XX века, когда метрополитен был гордостью народного хозяйства и витриной инженерной и художественной мысли. В сталинский период станции оформляли как античные храмы, поэтому они нередко доминируют в ансамблях площадей и становятся центрами городской жизни. Сенная площадь — одно из ключевых и наиболее парадных общественных пространств исторического центра. Павильон станции «Сенная площадь», построенный в 1960-е годы, выглядит на ней неуместно, а огромная мрачная коробка «Спасской», выстроенная рядом в 2013 году, только повышает градус иррациональности и отнимает вдвое больше ценного городского пространства.

Подробности по теме

Бодипозитив от архитектуры: как (и зачем) полюбить уродливые здания 90-х и 00-х

Бодипозитив от архитектуры: как (и зачем) полюбить уродливые здания 90-х и 00-хЗдания в стиле модерн: 10 шедевров архитектуры

Начало XX века во многих странах называют Прекрасной эпохой: увидев эти архитектурные шедевры, вы поймете, почему.

Особняк Тасселя, Брюссель, 1893-1894 гг.

«Мы должны смотреть на это сооружение как на реликвию; однажды она станет местом паломничества; к нему будут обращаться, чтобы понять архитектуру, которую оно породит», — писал об особняке Тасселя историк Сандер Пьерон. Его слова стали пророческими: сегодня четырехэтажный дом, построенный бельгийским архитектором Виктором Орта для ученого-математика Эмиля Тасселя, считается первым в мире зданием в стиле модерн. Особняк Тасселя стал абсолютно новаторской для своего времени постройкой и принес известность своему создателю. Орта отказался от традиционного внутреннего устройства дома и предпринял попытку решить пространство по-новому. Помещения в особняке словно «перетекают» друг в друга: в качестве несущей конструкции архитектор использовал металлический каркас, а комнаты расположил на разных уровнях (позднее Ле Корбюзье назовет это свободным планом). Ощущение гибкости пространства достигается не только благодаря планировке, но и за счет плавных изгибов конструктивных и декоративных элементов, в том числе орнамента на стенах.

Getty Images

Фасад особняка Тасселя.

Замок Беранже, Париж, 1895-1898 гг.

В 1894 году молодой французский архитектор Эктор Гимар познакомился с Виктором Орта. Эта встреча произвела на Гимара такое впечатление, что он убедил свою заказчицу, вдову Фурнье, разрешить ему построить здание в стиле ар-нуво. Орта рассказал Гимару о важности стилистического единства экстерьера и интерьера, поэтому архитектор принимал участие в разработке мебели, обоев, декоративных кованых элементов и даже дверных ручек. Вдохновение он искал в природе: изгибы металлических конструкций и орнамент на витражах напоминают извилистые стебли растений. Здание Гимара выбивалось из парижской застройки, и недоброжелатели переименовали его в Castel Dérangé, что означает «сумасшедший дом». Однако в 1898 году именно эта постройка стала победителем конкурса на самый оригинальный фасад в 16-м округе Парижа.

Getty Images

Кованая ограда.

Дом сецессиона, Вена, 1897-1898 гг.

В 1897 году в столице Австрии был создан Венский сецессион — объединение прогрессивных художников, обвинявших традиционное искусство в консерватизме и историзме. Уже через год недалеко от площади Карлсплац открылся павильон, в котором участники группировки начали проводить свои выставки. Автором здания стал Йозеф Мария Ольбрих — ученик ведущего австрийского архитектора начала прошлого века Отто Вагнера. Для художников новой волны павильон был храмом истинного искусства, и даже его внешний вид вызывал ассоциации с религиозным сооружением. Рельефное изображение трех горгон над входом символизирует живопись, архитектуру и скульптуру, купол украшен позолоченными листьями лавра — символа триумфа и бессмертия, а на фасаде высечен девиз сецессиона: «Времени — его искусство, искусству — его свободу». Левее можно увидеть надпись «Ver Sacrum», что означает «Весна Священная». Именно так назывался журнал, через который Венский сецессион транслировал свои идеи. Сейчас в павильоне проходят временные экспозиции современных художников, а в одном из залов стену украшает «Бетховенский фриз» Густава Климта, созданный специально для выставки 1902 года.

15 архитектурных стилей XX века в фотографиях Нижнего–Горького–Нижнего