Архитектура петра 1: Петропавловский собор, Меншиковский дворец, Летний дворец Петра I, Палаты Кикина.

Архитектура петровской эпохи. Градостроительство Петра I в Москве и Петербурге

Петр I пытался сделать градостроительство более регулярным в Москве, но преуспел только в Петербурге. Узнаем, как ему удалось построить город по своим идеям.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Дмитрий Беззубцев

Историк архитектуры, сопредседатель историко-культурного общества «Московские древности»

1. Мичуринский план Москвы, 1739

2. Лефортовский парк, фрагмент Мичуринского плана Москвы

Давайте рассмотрим градостроительные инициативы Петра I в Москве, который хотел перестроить город по европейскому образцу.

🏡 В Москве в это время процветает усадебная застройка: дома строят на отдельных участках и не соединяются фасадами, как при регулярной застройке, которая постепенно появляется в Европе. Нет в Москве и тесных лабиринтов средневековых европейских улочек. Отсюда пошло выражение про Москву как «большую деревню».

📜 Петр пытается изменить ситуацию. Он запретил строить деревянные дома — только каменные или мазанковые. Выходит указ о том, что в Кремле и Китай-городе дома можно строить только «по чертежу архитекторскому», не «средь дворов», а «по линии вдоль улиц».

🙅♂️ Москва не примет новые правила. В 18–19 веках много где будут продолжать строить и из дерева, и на отдельных участках, как усадьбы. В итоге Петр уедет реализовывать замыслы в Петербург. По-настоящему получилось только с Новой Басманной улицей и регулярным парком в Лефортово.

Телеграм-канал

Вдохновляющие посты, новые запуски и подарки только для подписчиков

подписаться

1. Новая Басманная. Москва, Россия, фото 1888 года

Новая Басманная. Москва, Россия, фото 1888 года

2. Новая Басманная. фрагмент Мичуринского плана Москвы

Полноценный регулярный ансамбль в европейском стиле в Москве получился только на Новой Басманной улице. Давайте посмотрим, как Петру это удалось.

🧱 В конце 17 века это место называлось Капитанская слободка. Там были расквартированы иноземные полки. По этой улице Петр ездил в царскую резиденцию на северо-востоке Москвы в селе Преображенское. До него монархи ездили в эту резиденцию по другой улице — Басманной. Петр решил перестроить Капитанскую слободку по европейскому образцу, и она стала Новой Басманной, а Басманная — Старой Басманной.

🔺 В начале Новой Басманной Петр поставил деревянные Красные ворота. Это первая триумфальная арка в Москве, символ важной победы Петра в Полтавской битве. Также на этой улице построили Петропавловскую церковь. Улица вытянута по линеечке, все дома стоят единым фасадом, примыкая друг к другу. Если посмотреть на план других районов Москвы, видно, что это исключение — целиком перестроить столицу в регулярном виде у Петра не получилось.

Если посмотреть на план других районов Москвы, видно, что это исключение — целиком перестроить столицу в регулярном виде у Петра не получилось.

Что почитать

📖 Владимир Седов. Стиль Великого посольства

Статья посвящена голландскому влиянию на русскую архитектуру рубежа 17–18 веков. Седов чуть ли не первый показал, что это отдельный феномен.

1. Генеральный план Жана Леблона, 1717

2. Генеральный план Доменико Трезини, 1717

В 1712 году Петр решает основать новую столицу. У него появляется уникальная возможность с нуля в чистом поле построить такой город, который он хочет — регулярный, правильный. В Европе в это время только перестраивают старые города.

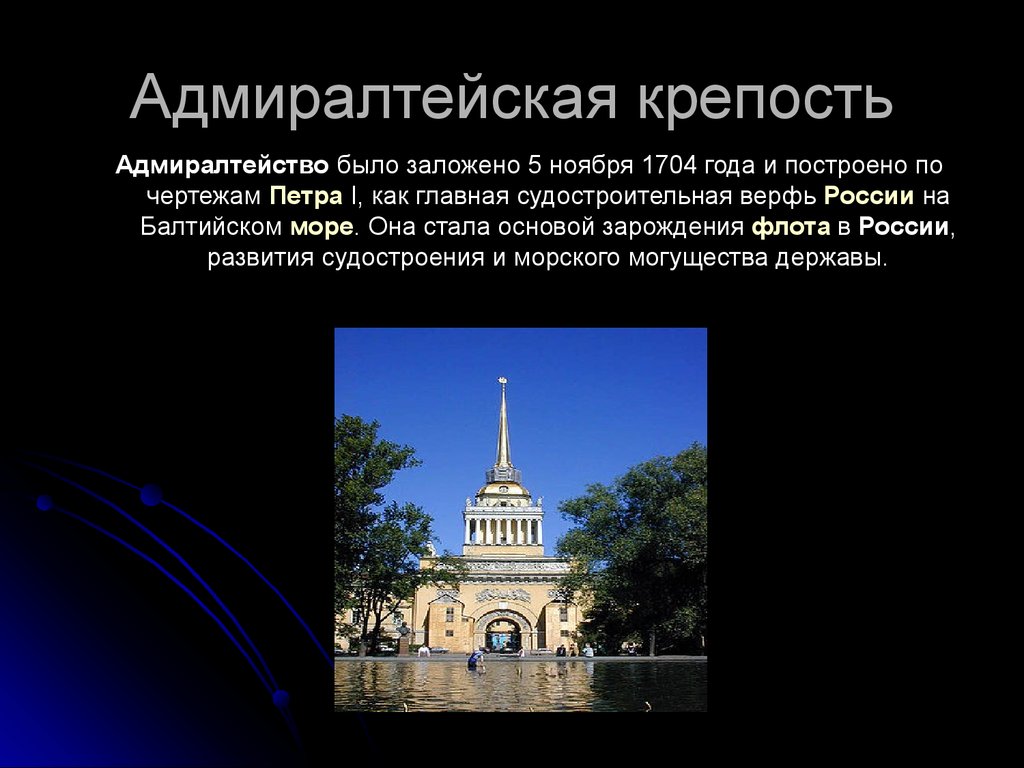

🧱 Первые здания построили там, где была необходимость — Петропавловскую крепость, Адмиралтейство. Но дальше начали думать о единой регулярной планировке.

В 1716–1717 годы появилось два проекта 👇

🔷 План Жан-Батиста Леблона. Французский архитектор в 1716 году предложил генеральный план. Это идеальная, в чем-то наивная планировка, которая не учитывает Неву и рельеф. Город на плане Леблона очерчен огромным овальным кольцом бастионов. Пространство внутри — в основном Васильевский остров — расчерчено параллельными проспектами и площадями. На бумаге выглядело очень красиво.

Французский архитектор в 1716 году предложил генеральный план. Это идеальная, в чем-то наивная планировка, которая не учитывает Неву и рельеф. Город на плане Леблона очерчен огромным овальным кольцом бастионов. Пространство внутри — в основном Васильевский остров — расчерчено параллельными проспектами и площадями. На бумаге выглядело очень красиво.

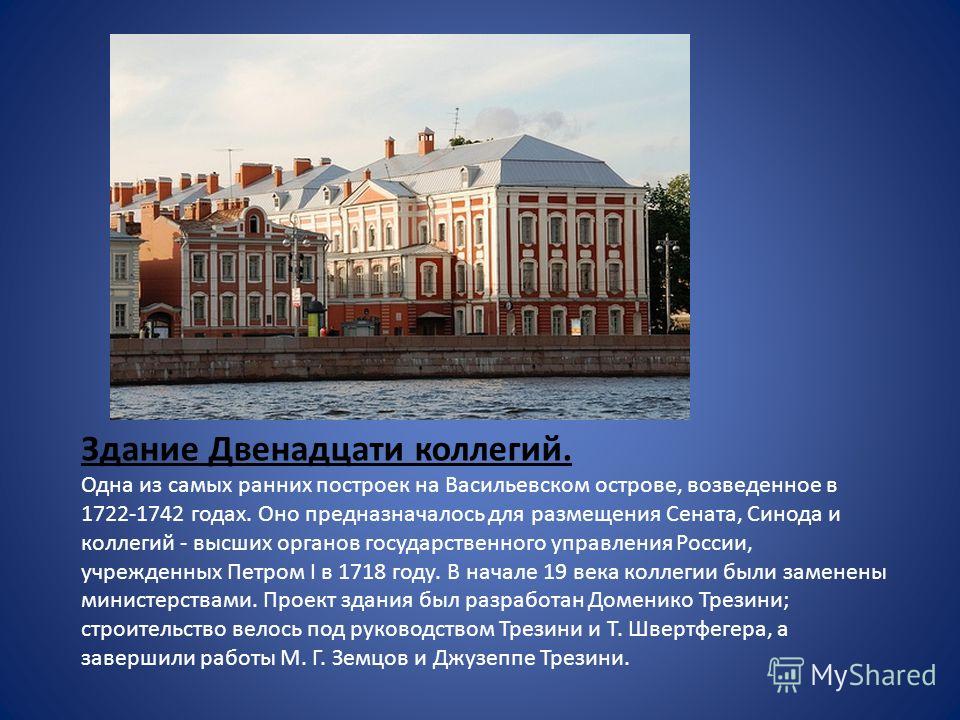

🔷 План Доменико Трезини. Итальянский архитектор предложил зафиксировать те кварталы, которые уже сложились на территории Петербурга, а Васильевский остров сделать парадной зоной, расчерченной каналами.

🏘 Эти планы не реализовали, но Петербург в итоге застроили регулярно.

Весь урок мы посвятили русской архитектуре петровского времени. Давайте вспомним, о чем мы говорили.

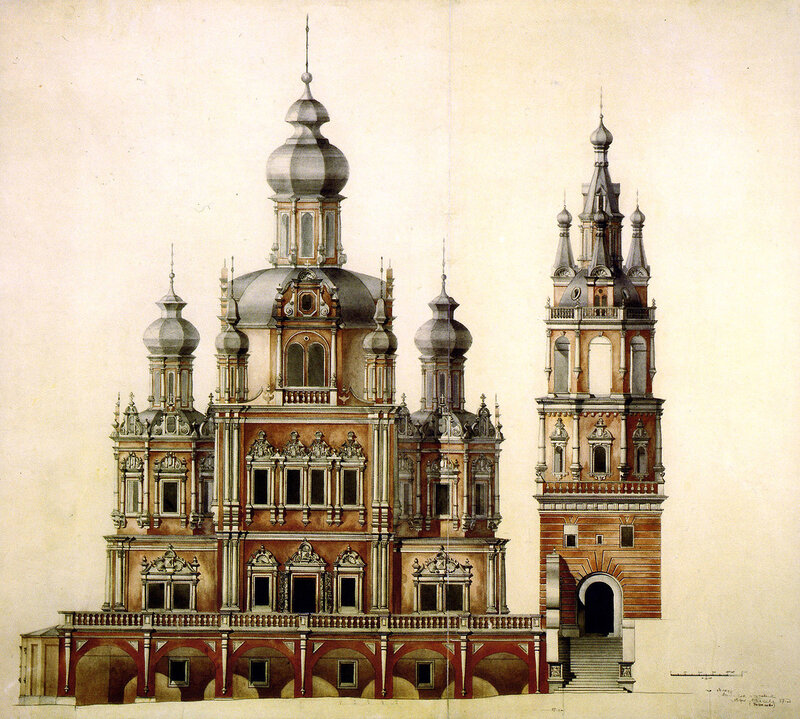

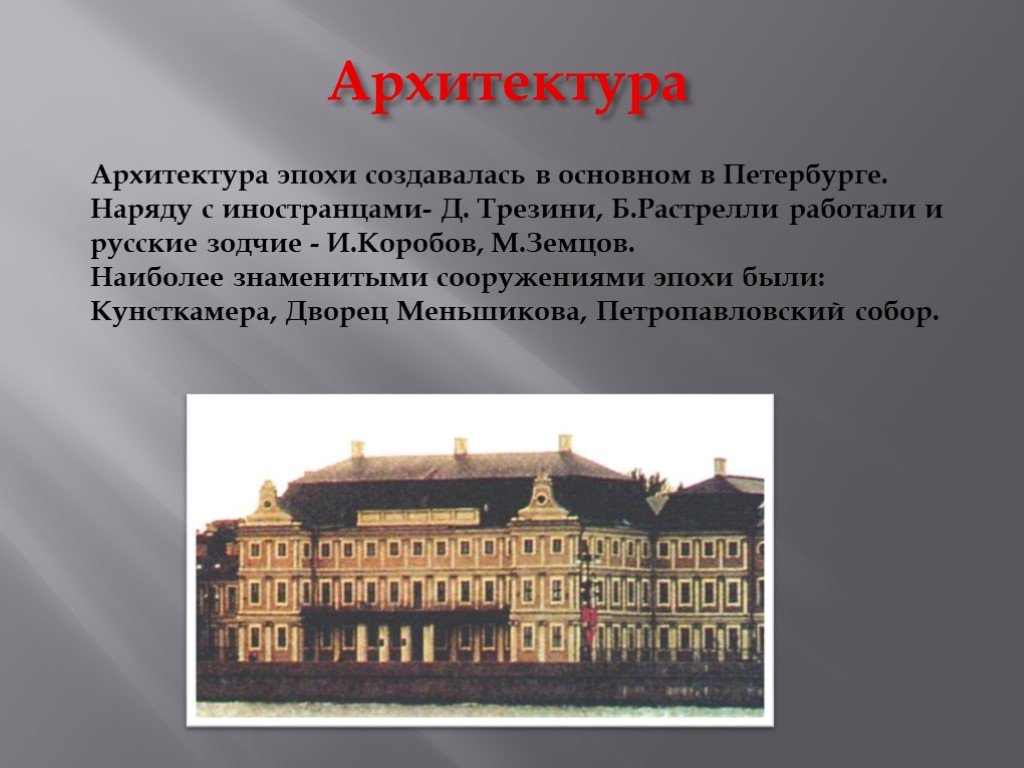

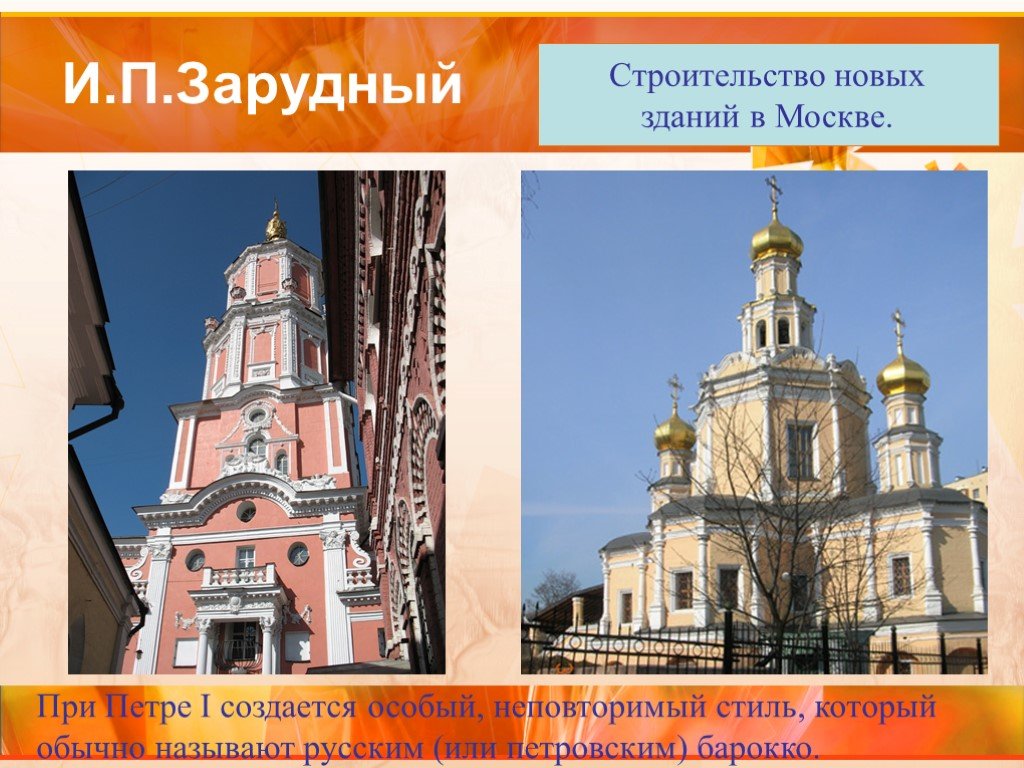

⛪️ Рубеж 17–18 веков в России — время бурных перемен. Часть из них эволюционные, часть революционные. Продолжается русская традиция узорочья в более ордерном и европеизированном виде. Появляются новые, экспериментальные примеры, связанные с более близким знакомством с Европой — их условно называют термином «архитектура Великого посольства».

🧱 Экспериментальная петровская архитектура

🔹 Каждый пример уникален. Строители берут разные элементы европейской архитектуры и пробуют, как они лягут на местную почву.

🔹 Барочный декор. Поскольку в Европе мейнстримом в это время является барокко, его черты переходят и на русскую архитектуру. Иногда приглашают резчиков из Европы, которые создают сложные узоры и статуи.

🔹 Силуэты архитектуры северного барокко. Больше всего петровская архитектура вдохновлялась тем, что Великое посольство увидело на севере Европы, в том числе в Голландии.

✍️ Градостроительные инициативы

🔹 В Москве процветает усадебная застройка. Петр пытается изменить ситуацию: запрещает строить деревянные дома, пишет указ, что в Кремле и Китай-городе дома можно строить только по линии вдоль улиц. Москва не примет новые правила.

🔹 На месте будущего Петербурга появляются Петропавловская крепость, Адмиралтейство. Петр ищет способы сделать в новой столице регулярную застройку.

Как разбираться в архитектуре

Курс из 5 лекций о том, как понимать архитектуру и видеть разницу в стилях: от античности до авангарда. После курса прогулки и путешествия наполнятся красотой — вы будете замечать красивые детали зданий вокруг себя, и сможете поделиться впечатлениями.

Сегодня можно купить со скидкой 50%

3500₽

1750₽

подробнее о курсе

Градостроительство по-царски. Как, из чего и какими силами Петр I создал свой город

9 июня 2020, 06:15

Статья

Сколько всего создал Петр Великий, не поддается простому перечислению, но самое его значительное творение, которое не только живет уже более трех веков, но и активно развивается, — это, конечно, город, который создан его руками, по его чертежам, носит его имя и который император фактически подарил сам себе на день рождения. Этот город многие считают одним из красивейших на Земле.

«То, что Петр I, основав Санкт-Петербург, лично участвовал в строительстве и контролировал всех и вся, — это точно. Насколько он был архитектором — вопрос. Тогда еще даже такой профессии не существовало в нашем восприятии этого слова. Но он делал город — новый, под себя», — отмечает главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова.

Насколько он был архитектором — вопрос. Тогда еще даже такой профессии не существовало в нашем восприятии этого слова. Но он делал город — новый, под себя», — отмечает главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова.

Дата основания Санкт-Петербурга хорошо известна — 16 (27 по новому стилю) мая 1703 года. Именно в этот день на одном из островов только что отвоеванной у шведов территории на берегах Невы заложили деревянную крепость, которую Петр назвал Санкт-Петербургом.

«На закладке первой дерево-земляной крепости самого Петра не было. Тогда еще не понятно было, наши земли или не наши: может, их шведы отвоюют», — говорит Логунова. Закладка каменной крепости, как отмечает историк, состоялась, когда уже стало понятно, что здесь будет город, что граница государства отодвинулась за Нарву, уже появились корабли молодого российского флота и Северная война стала разворачиваться в более благоприятном для России ключе.

«Именно в день своего рождения в 1706 году Петр начинает строительство каменной крепости Санкт-Петербург, кладет закладной камень, начинает перестройку крепости в камне», — уточняет Логунова.

Чертежи с отпечатками пальцев

Поскольку город строился с нуля, Петр смог воплотить в нем принципы европейского строительства и применить собственные знания и «шпаргалки» из иностранных книг. Строительство Санкт-Петербурга должно было вестись, по его замыслу, не стихийно, а по плану (который тем не менее постоянно менялся по воле царя и под влиянием обстоятельств), здесь же впервые в России внедрялась практика типовой застройки.

Читайте также

Украденное чудо света. Как нацисты похищали Янтарную комнату

«Не получив стройного образования, Петр Великий всю жизнь продолжал учиться самостоятельно. И помочь ему в этом были призваны книги из его библиотеки. Важным подспорьем в работе царя-зодчего оказывались теоретические трактаты Витрувия, Палладио, Скамоцци, Виньолы», — указано в опубликованном исследовании петербургского Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

По оценке исследователей, Петр активно применял чертежи, воспроизведенные в европейских изданиях, и этим легко объяснить наличие в петровской архитектуре «голландизмов», «галлицизмов» и «англицизмов».

«Замечательно, что большинство книг из библиотеки Петра, посвященных строительству и архитектуре, явно были в работе — на их полях пометки, надписи, переводы иностранных текстов на русский язык того времени. Некоторые листы затрепаны. Нижние углы даже очень ценных фолиантов в буквальном, а не в переносном смысле слова хранят следы рук Петра — характерные, сильно удлинненные отпечатки запачканных работой пальцев. Он пользовался своей библиотекой как инструментом энергичной архитектурной и строительной деятельности, используя ее в качестве источника идей, почерпнутых из практики современной ему европейской архитектуры барокко и классицизма», — говорится в исследовании КГА.

Работа художника Пьетро Новелли «Основание Санкт-Петербурга»

© Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Французская архитектура Петру не нравилась, потому что дома строились не из кирпича, а из камня и имели, на его взгляд, мало украшений, но несмотря на это, создание градостроительного плана было поручено французу Жану-Батисту Леблону, назначенному генерал-архитектором Санкт-Петербурга.

Что касается участия самого Петра в строительстве, то, по оценке одного из ведущих современных историков петровской эпохи Евгения Анисимова — профессора Санкт-Петербургского филиала ВШЭ, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского Института истории РАН, «он, скорее, выполнял роль архитектора, прораба, иногда показывал, как и в каком направлении нужно делать работу».

«В журналах Петра есть такое выражение: «гулял по работам», то есть даже в свободное время он прохаживался в компании со специалистами по стройке, нередко ехал с ними же на объект и обсуждал технические детали. Так, строительство Кунсткамеры оказалось провальным, один архитектор сменял другого, и последнее слово осталось за Петром. Известно, что он бывал с Меншиковым в мастерской архитектора Леблона, где они обсуждали чертежи, а главное — модели зданий», — рассказал Анисимов.

Исполняя волю Петра, Леблон поместил административный центр города на Васильевском острове, в результате чего возвышенные сухие берега будущей Литейной части и Выборгской стороны оказались за городской чертой, а стройку следовало развивать на болотистых, полузатопленных западных землях Васильевского и Адмиралтейского островов.

Впоследствии Петр не раз высказывал недовольство планами Леблона и требовал их изменить

Лучшим образцом застройки города Петр I считал голландскую архитектуру, которая к тому же создавалась в сходных климатических условиях — а жалобы на погоду в Петербурге пошли с первых месяцев его существования. Сподвижники Петра жаловались на слишком длинный световой день — «солнце здесь зело высоко ходит» и на подъем воды.

Самого Петра, строившего на берегах Невы свой, как он его называл, «парадиз», эти погодные явления не смущали, а даже веселили. В сентябре 1706 года он описал, как у него в комнатах стояла вода, а на противоположной стороне по улицам, как по реке, на лодках плавали люди. Но Петру «зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели».

Петербург начинался со стилизованной русской избы

Первой гражданской постройкой в Санкт-Петербурге стал дом его основателя, который сколотили за три дня напротив того самого первого строения — крепости, которая впоследствии стала называться Петропавловской.

Первоначальный дворец Петра Первого

© Пресс-служба Русского музея

Здание получило название «Первоначальный дворец Петра Первого». Его построили по старинным русским образцам — на две светлицы, соединенные между собой сенями. Бревна снаружи обтесали, сделали плоскими, окрасили масляной краской и расписали под кирпич. Окна прорубили широкие, по голландскому образцу.

Этот скромный деревянный домик до сих пор стоит и охраняется все века существования Петербурга как величайшая реликвия — его специально облачили в каменный футляр, чтобы защитить от непогоды и прочих неблагоприятных факторов. Это единственная сохранившаяся в Петербурге деревянная постройка начала XVIII века.

«Он назывался «Первоначальный дворец», «Красные хоромы». Дворцом Петр называл домик именно с расчетом на будущее, потому что город должен был расти, прирастать дворцами настоящими. Петр жил в нем пять лет, пока строился Летний дворец. Здесь уточнялись и рождались планы города, планировка Летнего сада», — рассказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

Летний дворец

© Пресс-служба Русского музея

Именно по этой причине Первоначальный дворец и раскрасили под кирпич. «Петр торопил события, думал о будущем», — добавил Гусев.

Вокруг Петропавловской крепости спешно велась застройка, возводились деревянные и мазанковые дома, на фасадах которых, как и на домике Петра, имитировалась кирпичная кладка. По замыслу, это придавало Петербургу вид каменного города.

Строительство из подручных материалов

«Безусловно, город не мог строиться сразу из камня — это потом уже было принято решение, Петр издал указ о запрещении каменного строительства во всей стране, кроме Петербурга. Сначала и в землянках жили, и деревянное строительство было», — объясняет Марина Логунова.

При этом, как отмечает Евгений Анисимов, материалы для городского строительства было сложно достать в местности, которую выбрал Петр: сплошное болото и леса.

«Главные материалы все были завозные — камень (дикарь), песок, известь, дерево (хотя поначалу рубили сосны по островам — на месте Академии художеств был сосновый бор), изразцы и кирпич везли из Голландии, пока голландцы не построили кирпичный завод, фашины (связки прутьев для укрепления насыпей) резали по болотам, а главное — били сваи, тысячи свай. Все главные здания вдоль Невы стоят не просто на сваях, а на «островах» из плотно забитых друг возле друга свай», — сказал Анисимов.

Все главные здания вдоль Невы стоят не просто на сваях, а на «островах» из плотно забитых друг возле друга свай», — сказал Анисимов.

Читайте также

Теплая одежда и холодная сдержанность. Как узнать настоящего петербуржца?

Поначалу Петр I хотел массово строить в городе фахверковые дома (фахверк, нем. fachwerk — каркасная конструкция с несущей основой из наклонных балок, при этом балки видны снаружи, что придает дому характерный вид — прим. ТАСС). Это один из самых известных в Европе стилей, который зародился еще в XV веке. Но на каком варианте остановились в итоге — увы, остается тайной.

«Искусствоведы спорят о том, какие фахверковые дома у нас возникали: были они похожи на украинские мазанки или это фахверковые дома наподобие западноевропейских? Но тут возникает сомнение: если это дома наподобие западноевропейских, то почему ни одного такого дома не сохранилось?» — рассуждает Логунова.

Фахверковый дом, в основе которого каркас из бревен, заполняемый камешками, глиной и кирпичами, мог стоять не один десяток лет, а может быть, и не одну сотню, считает историк.

Как предположил профессор Анисимов, от идеи фахверка пришлось отказаться, поскольку технология не оправдала себя. «Стало ясно, что в Санкт-Петербурге это не проходит — холодно, фахверк промерзает, или просто строили быстро и плохо», — считает он.

Что могли себе позволить «подлые»

«Образцовые дома — это просто, и не надо ничего придумывать. В зависимости от своего статуса, материальных возможностей человек должен был, приходя в канцелярию, получать от архитектора Доменико Трезини некий план и по этому плану дом возводить. Потом это красиво называли «дома для именитых», «дома для зажиточных». Самые простые — «дома для подлых» — не в том смысле, что подлый человек в эмоциональном смысле слова, а тот, который подать платит. Но никто так не говорил в XVIII веке, это более поздние названия, искусствоведческие. А в конечном счете все сводилось к тому, что человек мог себе позволить. Это то, что мы и сейчас видим», — рассказывает Марина Логунова.

Инженерный дом

© Пресс-служба Русского музея

На территории Петропавловской крепости до нашего времени остались два образцовых дома для зажиточных и для именитых — это Инженерный дом и Комендантский. Жилища для подлых не сохранились, потому что это были маленькие домишки, которые уже много раз перестроены. Их остатки попадаются сейчас только археологам.

Жилища для подлых не сохранились, потому что это были маленькие домишки, которые уже много раз перестроены. Их остатки попадаются сейчас только археологам.

Не шведы, не финны и не каторжники

В 2014 году при проведении раскопок на участке между Сытнинской, Кронверкской улицами и городской застройкой вдоль Кронверкского проспекта и Сытнинской площади археологи Института истории материальной культуры РАН нашли коллективное погребение начала XVIII века и деревянные постройки и сооружения.

Научная обработка археологических находок показала, что люди, погребенные в этом месте, были первыми строителями Санкт-Петербурга. Антропологические исследования останков подтвердили, что у них был особенно развит плечевой пояс — это говорит о том, что они совершали тяжелые рубящие движения, причем они именно работали топором, а не другими предметами.

Современные исследователи также установили, что в основном строителями Петербурга были крестьяне, выходцы из европейских областей России — северо-запада, Поволжья, а также карелы и ижоры, а не пленные шведы, финны и каторжники, как считалось ранее.

Среди них было много мужчин в возрасте до 20 лет и старше 40 лет — и почти нет людей трудоспособного возраста от 20 до 40 лет. Это, по мнению ученых, говорит о том, что крестьяне, несмотря на указ царя, старались уклониться от работ по строительству Петербурга, посылая на них либо совсем молодых, либо уже представителей старшего поколения. Указ Петра I от 1 марта 1704 года требовал ежегодной присылки на строительство Санкт-Петербурга 40 тыс. человек. Указ действовал до 1718 года.

«Проблемой было поселение рабочих. Они жили в землянках, и Петр предписал за одно лето построить 500 однотипных деревянных домов. Это был выход, он соответствовал русской традиции — рубили сруб, помечали бревна, перевозили на место и собирали как конструктор. Но вообще, строили плохо — лес сырой, несколько раз город перестраивали, спешили», — отмечает Анисимов.

Низкие потолки для высокого царя

Город очень быстро разрастался: строительные работы велись по сменам, не прекращаясь. Помимо жилых домов и дворцов строились соборы, портовые сооружения, промышленные и торговые объекты, велось благоустройство, улицы мостили камнем, создавались сады, которым Петр придавал большое значение. На противоположной от Петропавловской крепости стороне Невы уже с 1704 года строилась верфь — Адмиралтейство.

На противоположной от Петропавловской крепости стороне Невы уже с 1704 года строилась верфь — Адмиралтейство.

Адмиралтейство

© Петр Ковалев/ТАСС

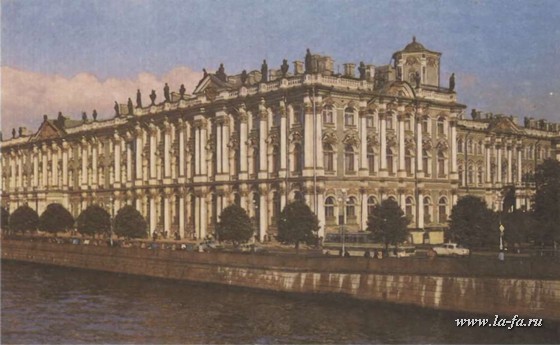

Выдающимся зданием Петербурга того времени был Меншиковский дворец, который по роскоши превосходил любое, даже царское жилище. Тогда он назывался посольским и служил для приемов и официальных церемоний. Но представление о том, что Петр I позволял своим приближенным жить в роскоши, а сам скромно ютился в маленьких домах, ошибочно.

«Почему Петр строил для себя скромные дома? Он любил низенькие потолки, уют, шел от голландских образцов, да и протапливать было легче. Но это не были скромные, простецкие помещения. Они были богато украшены, отличная мебель, изразцы — посмотреть хотя бы Зимний дворец Петра в Эрмитаже. Меншиковский дворец только формально был Меншикова, это был дворец приемов, и когда Петру было нужно, он забирал оттуда мебель, посуду», — объяснил Анисимов.

К концу жизни Петра в Санкт-Петербурге было уже 6 тыс. зданий, а население достигло 40 тыс. человек. Уклад их жизни был совершенно не похож на то, к чему они привыкли в старых городах. Вместо замкнутого образа жизни им приходилось часто общаться, встречаться на ассамблеях, театральных представлениях и других собраниях, для которых была приспособлена инфраструктура молодого Петербурга. Поначалу многие воспринимали переселение в Петербург как неудобство и ссылку, но за несколько десятков лет отношение поменялось.

зданий, а население достигло 40 тыс. человек. Уклад их жизни был совершенно не похож на то, к чему они привыкли в старых городах. Вместо замкнутого образа жизни им приходилось часто общаться, встречаться на ассамблеях, театральных представлениях и других собраниях, для которых была приспособлена инфраструктура молодого Петербурга. Поначалу многие воспринимали переселение в Петербург как неудобство и ссылку, но за несколько десятков лет отношение поменялось.

«При Петре I это было болото, назначенная столица, куда никто не хочет ехать, но ехать надо. К столетию Санкт-Петербурга в 1803 году уже выросло несколько поколений жителей, которые воспринимают этот город уже не как ссылку, а как родное место», — отметила главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга.

Сейчас, спустя более трех веков, по духу и виду город остался совершенно неподражаемым творением первого российского императора, как ни странно, до сих пор развивающимся в соответствии с планами, которые он обозначил. И здания, и события, и люди в нем хранят и продолжают традиции, заложенные Петром Великим.

И здания, и события, и люди в нем хранят и продолжают традиции, заложенные Петром Великим.

Екатерина Андреева, Анастасия Стрепенюк

Теги:

Санкт-ПетербургЛенинградская область

Библейское богословие архитектуры? | Питер Маршалл Мейсон

Пока полицейские и спасатели ползают по кирпичам и обломкам на площади Дубар в городе Патан, Непал, подметая сырье, которое когда-то было древними памятниками, там сидит человек, Ратна Муни Брахмачарья, собирающий свои падший город. Собрав горсть обломков, он идет в свою мастерскую, где сидит с ножом в одной руке и начинает вырезать из руин статую Будды. В последние недели Непал был опустошен последствиями колоссального землетрясения мощностью 7,8 МВт, в результате которого погибло более 7000 человек, в результате чего целые города были разрушены, а дома разрушены. В то время как большинство населения Непала пытается найти воду, еду и медицинскую помощь, Ратна Муни Брахмачарья, делом жизни которого было восстановление уникальной архитектуры Непала, оплакивает рухнувшие здания, построенные четыре века назад. Он знает, что этот щебень больше, чем просто кирпичи, и эти здания были больше, чем сумма их частей. Как объясняет Ратна: «Это наша индивидуальность, наша гордость», продолжая резать и разбирать материалы: «Мы должны восстановить. Мы должны вернуть площадь в том же состоянии. Мы потеряли часть нашего наследия, но наша культура осталась нетронутой, — заключает он, — мы можем возродить наше наследие».[1]

Он знает, что этот щебень больше, чем просто кирпичи, и эти здания были больше, чем сумма их частей. Как объясняет Ратна: «Это наша индивидуальность, наша гордость», продолжая резать и разбирать материалы: «Мы должны восстановить. Мы должны вернуть площадь в том же состоянии. Мы потеряли часть нашего наследия, но наша культура осталась нетронутой, — заключает он, — мы можем возродить наше наследие».[1]

Архитектура — это больше, чем просто кирпичи, уложенные по шаблону, больше, чем сырье, больше, чем набор стен или стилизованный орнамент. Ратна это понимает; архитектура — это средство, с помощью которого человечество познает некоторые из самых священных реальностей. Архитектура встроена в самую суть потребности человечества творить и «создавать себе место» . » Человечество создает и населяет, и в процессе создает такие радикальные категории, как дом, святилище, город, деревня и город. Люди, как воплощенные существа, не могут быть оторваны от своего окружения, а их окружение не может быть оторвано от их восприятия реальности. Из этого следует, что архитектура придает вес тому, как человек относится к миру и воспринимает его.

Из этого следует, что архитектура придает вес тому, как человек относится к миру и воспринимает его.

Как люди, на нас сильно влияет пространство, которое мы занимаем, и то, как мы воспринимаем его через наши чувства и наше бессознательное мышление. Возьмем, к примеру, читателя этой статьи: когда человек читает эти строки, он или она самым непосредственным образом связаны с комнатой, которую они занимают, будь то классная комната, офис, гостиная, спальня, больница, церковь или аудитория, которая напрямую влияет на . манера чтения (удобная, замкнутая, академическая, напряженная, усталая и т. д.). Созданные пространства способны изменить психологические и социальные настроения, влияющие на наше восприятие реальности. И наоборот, люди являются создателями архитектуры. Таким образом, мы одновременно формируем архитектуру и сформированы архитектурой. Творение человека и материальное освоение космоса интерактивны и цикличны, что перекликается с Богом, на которого влияет Его собственное творение.

Поэтому необходимо и уместно настроить наши чувства на верный подход к нашей свободе в строительстве структур и создании архитектуры. Существует плохо спланированная архитектура, которая может иметь разрушительные последствия. Например, архитектор, получивший образование в развлекательных и развлекательных аудиториях, не должен использовать свои методы и стили при строительстве новой больницы. Архитектура может иметь либо глубокое проводящее влияние, направляющее здоровую реальность, либо манипулятивные эффекты, которые оставляют жителей свободными или управляемыми их пространственным окружением.

Более того, архитектура — это не только средство, с помощью которого люди общаются и взаимодействуют друг с другом; архитектура — это путь, по которому Бог и Его творение соотносятся друг с другом. Не забудем, что человечество отражает образ Великого Зодчего, положившего землю на ее основание (Пс. 104:5). Затем возникает повышенная чувствительность к верной архитектуре в том, что можно было бы назвать «священным пространством»; физическая локализация, в которой присутствие Бога гарантировано. В последние десятилетия современное архитектурное движение переместилось в церковную архитектуру, создавая эффект «уолмартизации»/консьюмеризма/склада, который смешивает свидетельство и цель церкви: призыв к присутствию Бога через реальное конкретное проявление. Самой церкви необходимо перекалибровать свою чертежную доску, переосмыслив библейское богословие архитектуры, чтобы еще раз излучать богословское воображение в своем визуальном богословии. Слишком часто уху отдавалось предпочтение перед глазами.

В последние десятилетия современное архитектурное движение переместилось в церковную архитектуру, создавая эффект «уолмартизации»/консьюмеризма/склада, который смешивает свидетельство и цель церкви: призыв к присутствию Бога через реальное конкретное проявление. Самой церкви необходимо перекалибровать свою чертежную доску, переосмыслив библейское богословие архитектуры, чтобы еще раз излучать богословское воображение в своем визуальном богословии. Слишком часто уху отдавалось предпочтение перед глазами.

Первый Архитектор

Первые слова Бытия говорят о Творце, Строителе, Творце (Бытие 1). Большинство думает об этом как о создании вещей из кажущихся ex nihilo, из небытия и, следовательно, придании этим вещам материального существования. Это резко контрастирует с древней космологией, которая считала, что что-то существует, когда оно имеет роль и функцию в упорядоченной системе.[2] Это центральное место в древнееврейском оригинале: «В начале Бог ( бара’ или создано)». В начале относится не к моменту времени, когда не было материи, а затем внезапно Бог создал материю. В начале относится к периоду, когда Бог бара’ (дает функции) всей вселенной. Из этого следует, что повествование в Бытие 1:2 начинается «без функции (не без материи) и распределяет функции путем разделения и наименования». тьмы, на второй день Господь закладывает основу для погоды, в третий день Господь закладывает основу для выращивания пищи. После этого Бог возлагает на каждую из этих сфер функции, призванные дать жизнь человечеству.

В начале относится не к моменту времени, когда не было материи, а затем внезапно Бог создал материю. В начале относится к периоду, когда Бог бара’ (дает функции) всей вселенной. Из этого следует, что повествование в Бытие 1:2 начинается «без функции (не без материи) и распределяет функции путем разделения и наименования». тьмы, на второй день Господь закладывает основу для погоды, в третий день Господь закладывает основу для выращивания пищи. После этого Бог возлагает на каждую из этих сфер функции, призванные дать жизнь человечеству.

Происходит нечто большее, чем просто создание чего-то из ничего. Бог проектирует космос таким образом, чтобы создать/построить/спроектировать храм. Космос в древней мысли изображался как храм. Инверсионно-рукотворные храмы считаются микромоделями космоса. Как указывает Джон Уолтон:

Храмы строились в древнем мире для того, чтобы боги отдыхали в них, что означает не отдых, а наслаждение и поддержание безопасности и порядка. Бог творит свое жилище, помещает в него людей как своих образов (представителей) и занимает свое место у руля, чтобы поддерживать установленный им порядок.[4]

Бог творит свое жилище, помещает в него людей как своих образов (представителей) и занимает свое место у руля, чтобы поддерживать установленный им порядок.[4]

Традиционно после того, как храмы были построены, проводилось 7-дневное посвящение, на котором объяснялись функции храма, устанавливалась мебель, жрецы приходили на их зов, а божество отдыхало и принимало свое присутствие в своем храме. Следовательно, можно показать, что Бытие — это посвящение космоса порядку и замыслу Великого Архитектора Храма, который спроектировал реальность таким образом, чтобы она была верна поддержанию порядка, функциональности и процветания жизни. Таким образом, у нас есть Бог, посвятивший себя замыслу материальности, производящему порядок, функциональность, славословие, жизнь и т. д. Поскольку Бог разделяет в первые три дня, Он провозглашает, что пространственные реальности имеют первостепенное значение для упорядочения Его Храм.

Падшая архитектура

После невероятного акта строительства Божественного Храма ЯХВЕ предоставляет свои инструменты носителям Своего образа, чтобы творить, править и владычествовать (Бытие 1:24). Часто упоминаемый как культурный мандат, человеку дается приказ «иди и поступай так же» (ср. Луки 10:37), другими словами: иди и научись рисовать, изучай торговлю, обменивай товары и услуги, планируй города, строить небоскребы, прокладывать дороги; иди и выращивай. Однако это не дает человечеству полной свободы и автономии проектировать и создавать то, что они считают лучшим. Он должен согласовываться и придерживаться порядка космического Храма и мотивации ЯХВЕ; это именно тот стандарт, которого люди не могут достичь.

Часто упоминаемый как культурный мандат, человеку дается приказ «иди и поступай так же» (ср. Луки 10:37), другими словами: иди и научись рисовать, изучай торговлю, обменивай товары и услуги, планируй города, строить небоскребы, прокладывать дороги; иди и выращивай. Однако это не дает человечеству полной свободы и автономии проектировать и создавать то, что они считают лучшим. Он должен согласовываться и придерживаться порядка космического Храма и мотивации ЯХВЕ; это именно тот стандарт, которого люди не могут достичь.

Вавилонская башня (Бытие 11) представляет собой падший ответ человечества на архитектурный план целостности ЯХВЕ. Эта башня из глины и камня, олицетворяющая собственные достижения и автономию человека, является достаточной причиной, чтобы вызвать гнев Бога. Сама башня не вызывает гнева Божия, однако архитектура, используемая в целях самовозвеличивания («придите, сделаем себе имя»), считается нечестивым.

Архитектура Вавилона является переворотом Божественного Порядка Бога. Через это реальное и конкретное ремесло человек играет творца: заметьте «Приди» и четырежды: «Сделаем, и будем; построим город и сделаем себе имя» (стихи 3–4), что повторяет исходное повествование о сотворении. Как объясняет Крейг Варфоломей: «Имитируя сотворение Богом человека из праха земного, человеческий род начинает свой собственный проект творения, сжигая и преобразовывая части земли»[5] 9.0003

Через это реальное и конкретное ремесло человек играет творца: заметьте «Приди» и четырежды: «Сделаем, и будем; построим город и сделаем себе имя» (стихи 3–4), что повторяет исходное повествование о сотворении. Как объясняет Крейг Варфоломей: «Имитируя сотворение Богом человека из праха земного, человеческий род начинает свой собственный проект творения, сжигая и преобразовывая части земли»[5] 9.0003

Более того, башня была построена в характерном стиле зиккурата, распространенном в вавилонской архитектуре, который позднее был признан нацией наиболее враждебным Божьему народу.[6] Башни этого типа обычно имеют шесть квадратных ступеней, построенных на платформе. Основание было 185 м квадратным, а наверху последней башни находилась келья, в которой лежало большое ложе, а подле него золотой стол; келья предназначалась для бога, который приходил и отдыхал на кушетке. Общая высота башни составляла ок. 85 м[7] Таким образом, как отмечает Касс,

Дом основания неба и земли таким образом стремился связать город с космосом и привести город в соответствие с небесными силами, или — возможно, наоборот — привести власти в соответствие с голы города . Во многих смыслах город с башнями, в принципе, является «космополисом». Бог противопоставляет пространственной концентрации человека вполне реальное пространственное рассеяние. ЯХВЕ не допустит, чтобы Свой храм перевернулся с ног на голову.

Во многих смыслах город с башнями, в принципе, является «космополисом». Бог противопоставляет пространственной концентрации человека вполне реальное пространственное рассеяние. ЯХВЕ не допустит, чтобы Свой храм перевернулся с ног на голову.

Чертежи архитектора

По мере реализации культурного мандата народ Божий снова оказывается в рабстве у еще одного «космополиса» в Египте. Под тиранией фараона народ Божий проводит свои дни, делая кирпичи (Исх. 5:7) для злых намерений другого человека, который намеревается узурпировать власть ЯХВЕ посредством обширного строительства архитектурной империи. Через язвы ЯХВЕ призывает Свой народ в пустыню, где Он подробно наставляет их о новом святом типе архитектуры, давая им настоящие чертежи (Исх 25–31).

Искупление прежних строительных ошибок человека — это скиния, где Сам Бог сойдет и будет жить среди людей, прямая противоположность Вавилонской Башне. Этот Бог использует архитектуру не для борьбы за власть, а для борьбы за отношения.

Когда Моисей восходит на гору, чтобы получить закон и требования для скинии, ЯХВЕ передает чертежи, чтобы он мог спуститься и обитать среди Своего народа. Эта скиния служила основным символом присутствия Бога в мире и среди Его народа, который был «в движении», когда они были в пустыне. Он должен был быть мобильным, перемещаться вместе с людьми, когда они блуждали, и поэтому никогда не считался «постоянным» домом для Бога.[9]] Но как место обитания ЯХВЕ, эта скиния была специально и замысловато детализирована, чтобы она функционировала, чтобы обеспечить модель микрокосмоса, упомянутую ранее. Архитектурные планы занимают целых 7 глав в книге Исход, книге идентичности Израиля. Эти планы не были обобщенными или предложениями, но были конкретными в материалах, размерах и украшениях, что свидетельствует о ошеломляющей реальности того, что Бог космоса радикально озабочен материальностью человеческого строения (бруса из дерева акации, тонкого крученого льна и синего льна). и пурпурные и червленые нити, покрывала из козьей шерсти, кольца из золота, застежки из бронзы, бараньи шкуры и т. д.). YWHW не засовывает Свой нос в вопросы архитектурного стиля, связанные с масштабом, объемом, дизайном, освещением, текстурой и артикуляцией декора, потому что Бог Библии относится к настоящему конкретных проявлений. Более того, Бог Библии понимает, что архитектура оказывает глубокое влияние как на человечество, так и на его отношение к Нему. Архитектура этой скинии функционировала для ритуального культа Израиля, давая литургические священнические мандаты на то, как Бог относится к человечеству. Эта священная архитектура была выражением веры в материальной форме.[10]

и пурпурные и червленые нити, покрывала из козьей шерсти, кольца из золота, застежки из бронзы, бараньи шкуры и т. д.). YWHW не засовывает Свой нос в вопросы архитектурного стиля, связанные с масштабом, объемом, дизайном, освещением, текстурой и артикуляцией декора, потому что Бог Библии относится к настоящему конкретных проявлений. Более того, Бог Библии понимает, что архитектура оказывает глубокое влияние как на человечество, так и на его отношение к Нему. Архитектура этой скинии функционировала для ритуального культа Израиля, давая литургические священнические мандаты на то, как Бог относится к человечеству. Эта священная архитектура была выражением веры в материальной форме.[10]

В архитектурном плане скинии ярко выражена ссылка на Божий имманентность . Ни масштаб, ни объем скинии не ошеломили молящихся; он казался более привлекательным по сравнению со следующим архитектурным сооружением, созданным для ЯХВЕ. Это не означает, что скиния не представляла ЯГХВ как Бога трансцендентного, поскольку пространство скинии было организовано в соответствии с иерархическим планом, который позволял разным людям посещать некоторые ограниченные области. Акцент в этой архитектуре был более интимным и имманентным, а не дистанцированным и трансцендентным.

Акцент в этой архитектуре был более интимным и имманентным, а не дистанцированным и трансцендентным.

Храм Соломона

По мере того, как Израиль, наконец, вводится в Землю Обетованную и устанавливается линия Давида, Соломон получает привилегию и возможность построить постоянный Храм в постоянном санкционированном географическом месте: Иерусалиме (3 Царств 5–8). ; 2 Паралипоменон 2–7). Когда это сооружение было представлено Соломону, ЯХВЕ также участвовал в руководстве строительством и проектированием тщательно продуманного постоянного места поклонения в столице страны. Между скинией и храмом Соломона есть существенная разница. Масштаб и объем Храма намного превышали скинию. Таким образом, верующие были встречены с чувством благоговения благодаря осознанию и чувству превосходство Бога. Как объясняет Торгерсон, «это было достигнуто за счет уменьшения значимости человека по сравнению с размером храма». [11] Принципы организации и общая планировка были аналогичны по масштабу намного меньшей скинии, но с необычайным орнаментом и Из-за своего размера Бог богословски сообщался как « святых иных». » Таким образом, архитектура — это не просто вместилище для религиозного или теологического дискурса, но средство, с помощью которого вера, теология и ЯХВЕ сообщаются сообществу.

» Таким образом, архитектура — это не просто вместилище для религиозного или теологического дискурса, но средство, с помощью которого вера, теология и ЯХВЕ сообщаются сообществу.

В этом случае появляется прекрасная возможность спроектировать и построить место поклонения, способствующее здоровой обстановке поклонения, а также велика опасность того, что архитектура может играть слишком важную роль, что либо запутает теологическое свидетельство сообщества или сам становится объектом поклонения. С самого начала истории Израиля его архитектура служила материальным выражением его веры. Два компонента, которые всегда находятся в напряжении в религиозной архитектуре, — это имманентность и трансцендентность Бога. По мере появления новой общины, отличной от Израиля, церковь обеспокоена идолопоклонством и неправильным использованием таких пространств из-за идолопоклонства, законничества и неправильного использования храма в истории Израиля. Существует большая опасность чрезмерно подчеркивать либо архитектуру имманентности в скинии , либо архитектуру трансцендентности в храме, ставя трудный вопрос о том, как соединить их вместе. Господь ответит на этот вопрос материальной верности самым физическим образом: Воплощением.

Господь ответит на этот вопрос материальной верности самым физическим образом: Воплощением.

Бог и Плоть сотворили Храм: Свадьба Трансцендентности и Имманентности

Когда на сцену выходит Богочеловек, Иисус Христос, он делает поразительное заявление: «Я разрушу этот храм и снова воздвигну его в три дня» (Ин 2:19). Все, за что выступал Израиль, выраженное в ритуалах и культах храма, было переопределено личностью и работой Иисуса Христа: высшей Имманентностью и Трансцендентностью Бога. Этот человек сакраментально переосмысливает через Себя всю историю архитектуры Израиля. Ибо Иисус Христос есть непосредственный образ Отца (Кол. 1:15; Евр. 1; Еф. 1), ранее сформулированный системой Храма, где совершалось искупление грехов, происходило поклонение и общение Бога и человека. Но заметьте, это не лишает смысла и богословской значимости архитектурной функции храма.

Большая часть служения и работы Иисуса выражена через архитектурные термины, встречающиеся в храме. Возьмем, к примеру, место умилостивления на вершине Ковчега Завета, где искупление, умилостивление и искупление были сосредоточены в день искупления; Иисус Христос совершает окончательное искупление, умилостивление и искупление через Себя (Евр. 9:5; ср. Иез. 43). Все функции священства, присутствующие как в скинии, так и в храме, осуществляются в Первосвященнике Иисусе (Евр. 4:14–16). Более того, один из самых ошеломляющих примеров переопределения Иисусом числа святое зодчество найдено в момент его смерти: «В этот момент завеса храма разорвалась надвое сверху донизу. Потряслась земля, раскололись скалы» (Мф 27:51). Многие упускают из виду неопровержимую истину о том, что Иисус делает трансцендентным Богом непосредственно имманентным и представляет верующим через реальный осязаемый текстурированный кусок рваного архитектурного полотна. Слишком часто в эпоху церкви верующие чрезмерно одухотворяли, чрезмерно сентиментализовывали и образно читали очень реальный и конкретный способ, которым Бог открывает Себя миру: через архитектуру.

Возьмем, к примеру, место умилостивления на вершине Ковчега Завета, где искупление, умилостивление и искупление были сосредоточены в день искупления; Иисус Христос совершает окончательное искупление, умилостивление и искупление через Себя (Евр. 9:5; ср. Иез. 43). Все функции священства, присутствующие как в скинии, так и в храме, осуществляются в Первосвященнике Иисусе (Евр. 4:14–16). Более того, один из самых ошеломляющих примеров переопределения Иисусом числа святое зодчество найдено в момент его смерти: «В этот момент завеса храма разорвалась надвое сверху донизу. Потряслась земля, раскололись скалы» (Мф 27:51). Многие упускают из виду неопровержимую истину о том, что Иисус делает трансцендентным Богом непосредственно имманентным и представляет верующим через реальный осязаемый текстурированный кусок рваного архитектурного полотна. Слишком часто в эпоху церкви верующие чрезмерно одухотворяли, чрезмерно сентиментализовывали и образно читали очень реальный и конкретный способ, которым Бог открывает Себя миру: через архитектуру. Все, что храм и его церемонии представляли и провозглашали, было совершено в личности Христа. Как говорит Андре Биелер, «общение живого Бога, открывающего Себя в деяниях и личности Иисуса из Назарета, не происходит в вакууме»[12] 9.0003

Все, что храм и его церемонии представляли и провозглашали, было совершено в личности Христа. Как говорит Андре Биелер, «общение живого Бога, открывающего Себя в деяниях и личности Иисуса из Назарета, не происходит в вакууме»[12] 9.0003

Таким образом, Иисус Христос не «отменяет» храм, а скорее впитывает, как губка, все теологическое значение, которое сообщает материальное здание, и принимает его на Себя. Работа Иисуса — это переосмысление жилища Бога в творении, от конкретного здания до живой физической плоти и крови. Если это так, и верующие теперь тоже считаются «живым храмом» (1 Кор. 3:16; 1 Петра 1:25; Мф. 18:10), то какую роль архитектура играет в эпоху церкви, которую верующие теперь обнаруживают? в?

К новой церковной архитектуре древнего будущего

Со времени Пятидесятницы, когда зародилась отдельная христианская община, возникла потребность в месте/здании . Однако физическое здание церкви не соответствует ритуалам и религиозному культу, как в предшествующих системах жертвоприношений в скинии и храме. Все-таки здание церкви необходимо для сбора верующих. На протяжении веков история церковного зодчества росла и развивалась от домовых церквей к Мартирионам, к Константиновским базиликам, к современной архитектуре. На протяжении всего этого развития та же потребность в сбалансированном взгляде на имманентность и трансцендентность было особенно трудно приспособить.

Все-таки здание церкви необходимо для сбора верующих. На протяжении веков история церковного зодчества росла и развивалась от домовых церквей к Мартирионам, к Константиновским базиликам, к современной архитектуре. На протяжении всего этого развития та же потребность в сбалансированном взгляде на имманентность и трансцендентность было особенно трудно приспособить.

Мартирионы (церковные здания, построенные на могилах мучеников — считается, что они имеют особенно сильное присутствие Бога) противостояли интимности домашних церквей, которые подчеркивали братство верующих и «Бога среди нас». Современная церковная архитектура имманентности противостояла «Высокоцерковным» Константиновским базиликам, подчеркивающим иерархию и трансцендентность. Церковная архитектура на протяжении всей истории выполняла трудную задачу, подобно Израилю, удерживать эти два аспекта в напряжении: следующее поколение качает маятник назад, а следующее — в другую сторону. Поэтому церковные архитекторы, планировщики и пасторы должны тщательно рассматривать визуальные формы как контекстуальные интернализированные реальности, потому что их цвет, форма, линия, размер, текстура, вес и другие формальные элементы несут в себе важный теологический потенциал.[13] Не столько один аспект церковной архитектуры, сколько общая картина, которую рисует церковный архитектор, свидетельствует об определенных богословских особенностях. Как объясняет Кристи Ньютон, «сила этих пространств, богатство их богословских аллюзий зависят не столько от голоса любого отдельного элемента в них, сколько от диалога и полифонии, которые они создают как ансамбль».[14]

Поэтому церковные архитекторы, планировщики и пасторы должны тщательно рассматривать визуальные формы как контекстуальные интернализированные реальности, потому что их цвет, форма, линия, размер, текстура, вес и другие формальные элементы несут в себе важный теологический потенциал.[13] Не столько один аспект церковной архитектуры, сколько общая картина, которую рисует церковный архитектор, свидетельствует об определенных богословских особенностях. Как объясняет Кристи Ньютон, «сила этих пространств, богатство их богословских аллюзий зависят не столько от голоса любого отдельного элемента в них, сколько от диалога и полифонии, которые они создают как ансамбль».[14]

В настоящее время маятник резко качнулся в сторону Бога имманентности. Следуя теологическим убеждениям Шлейермахера и культурным интересам Дитриха Бонхеоффера, церковь 20-го века построила здания, которые сообщают о Боге, который присутствует и доступен в любое время и в любом месте, в ответ на великие ужасы 20-го века. Как утверждает Андре Билер,

Как утверждает Андре Билер,

Бонхёффер задавался вопросом: «Как мы можем быть «церковью» осмысленным образом в современном мире?» Фрагментарные мысли Бонхоффера о безрелигиозном христианстве повлияли на современную церковную архитектуру, даже спровоцировав то, что лютеранский архитектор Эдвард А. Совик назвал «нецерковной» архитектурой для христианских общин.[15]

Это влияние на современную церковную архитектуру развилось и привело к возникновению церкви типа «склад/магазин», которая отказывается от иконографического языка и орнамента в строительном дизайне. Западный утилитаризм ценил функциональность намного выше любой заботы о красоте или иконографическом языке; таким образом, создание того, что Шледер разочарованно называет «выбеленными амбарами» современности. Он продолжает, что с упором на рациональность искусство/литургия/визуальная теология были заменены слуховым знанием уха.

Уильям Дирнесс также выражает свое разочарование:

Посещение различных наших современных евангельских мест поклонения заставило меня задаться вопросом, могут ли наши места поклонения, наполненные словами – проповедями, объявлениями, даже нашим пением – исправить и удержать наши вера для нас? Могут ли слова, в конечном счете, сами по себе зафиксировать наши умы и сердца таким образом, чтобы сформировать нас теологически? Подобно постоянно меняющимся изображениям на вездесущем экране, лишенному какой-либо фиксированной пространственной точки отсчета, слова тоже скользят и скользят?[17]

Это направление в современной архитектуре привело к появлению многофункциональных святилищ, превращающих места поклонения в спортзалы, аудитории и театры.

Я предполагаю, что это движение неверно качнуло маятник слишком далеко и в его крайней точке сглаживает присутствие Бога, вместо того, чтобы сообщать о «Боге среди нас». К счастью, церковная архитектура постепенно начинает двигаться в сторону постмодернистского архитектурного движения, отменяя строгий запрет на орнамент, позволяя использовать более богатый иконографический язык в дизайне зданий. Церквам больше не нужно приспосабливаться, чтобы превратить пустые коробки в свои места поклонения.

Еще раз повторюсь, что теологическое значение, эстетическое достоинство, материальная устойчивость и культурная самобытность находятся в центре внимания архитекторов при проектировании мест поклонения. Церковь может снова стать визуальным свидетелем окружающего сообщества и выделиться на фоне западного функционалистского гуманизма. Постмодернистский архитектурный мир может стать новым направлением для верной церковной архитектуры. Богатый язык исторических проектов снова был признан подходящим источником архитектурного вдохновения, неожиданной находкой для церковных архитекторов. В надежде не качнуть маятник слишком далеко назад оба имманентность и трансцендентность, красота и функциональность необходимо держать в напряжении, поскольку церковь стремится восстановить свой образ и интуитивно понимает, что ритуалы и церемонии необходимы для жизни, которая является полностью человеческой. Эта священная архитектура стремится привлечь внимание человечества и ушей, чтобы привести наши сердца и умы в соответствие с божественным порядком Космического Храма Творения.

В надежде не качнуть маятник слишком далеко назад оба имманентность и трансцендентность, красота и функциональность необходимо держать в напряжении, поскольку церковь стремится восстановить свой образ и интуитивно понимает, что ритуалы и церемонии необходимы для жизни, которая является полностью человеческой. Эта священная архитектура стремится привлечь внимание человечества и ушей, чтобы привести наши сердца и умы в соответствие с божественным порядком Космического Храма Творения.

Поэтому: мы могли бы научиться говорить вместе с Иоанном Дамаскином: «Я приветствую всю оставшуюся материю с благоговением, потому что Бог наполнил ее Своей благодатью и силой». Короче говоря, евангелисты могут прийти к выводу, что церковь совсем не похожа на гараж; это больше похоже на богато обставленный дом, в который мы можем с радостью пригласить наших друзей и соседей.[19]]

ИСТОЧНИКИ:

Варфоломей, Крейг Г. Где обитают смертные: христианский взгляд на место на сегодняшний день. Гранд-Рапидс, Мичиган: Baker Academic, 2011. Печать.

Где обитают смертные: христианский взгляд на место на сегодняшний день. Гранд-Рапидс, Мичиган: Baker Academic, 2011. Печать.

Билер, Андре и Карл Барт. Архитектура в поклонении: христианское место поклонения. Эдинбург: Оливер и Бойд, 1965. Печать.

Дирнесс, Уильям А. Поэтическое богословие: Бог и поэтика повседневной жизни. Гранд-Рапидс, Мичиган: WB. Eerdmans Pub., 2011. Печать.

Джордж, Марк К. Скиния Израиля как социальное пространство. Атланта: Общество библейской литературы, 2009 г.. Распечатать.

Хайдеггер, Мартин. Поэзия, Язык, Мысль. Нью-Йорк: Harper & Row, 1971. Печать.

Якобсен, Эрик О. Пространство между: христианское взаимодействие с искусственной средой. Гранд-Рапидс, Мичиган: Baker Academic, 2012. Печать.

Касс, Л.Р. Начало мудрости: чтение Бытия. Нью-Йорк: Свободная пресса. 2003.

Кикхефер, Ричард. Богословие в камне: церковная архитектура от Византии до Беркли. Нью-Йорк: Oxford UP, 2004. Печать.

Маккарти, Джули. «Чтобы восстановить свои разрушенные сокровища, у Непала есть секретное оружие». Чтобы восстановить свои разрушенные сокровища, у Непала есть секретное оружие. NPR, 3 мая 2015 г. Интернет. 3 мая 2015 г.

«Чтобы восстановить свои разрушенные сокровища, у Непала есть секретное оружие». Чтобы восстановить свои разрушенные сокровища, у Непала есть секретное оружие. NPR, 3 мая 2015 г. Интернет. 3 мая 2015 г.

экономических реалий». Скрытая религия 12.1 (2009): 21–50. База данных религий ATLA с ATLSerials . Веб. 1 мая 2015 г.

Шоледер, Стивен Дж. Архитектура в общении: реализация Второго Ватиканского собора посредством литургии и архитектуры (Сан-Франциско: Ignatius Press, 1998).

Райкен, Филип Грэм. Искусство ради Бога: призыв к восстановлению искусства. Филлипсбург, Нью-Джерси: P&R Pub., 2006. Печать.

Тиллих, Пол, Джейн Дилленбергер и Джон Дилленбергер. Об искусстве и архитектуре. Нью-Йорк: Перекресток, 1987. Печать.

Торгерсон, Марк Аллен. Архитектура имманентности: архитектура для поклонения и служения сегодня. Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. B. Eerdmans Pub., 2007. Печать.

Архитектура имманентности: архитектура для поклонения и служения сегодня. Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. B. Eerdmans Pub., 2007. Печать.

Уолтон, Джон Х. Бытие 1 как древняя космология . Озеро Вайнона, IN: Eisenbrauns, 2011. Печать.

Уильямс, А. Н. Архитектура богословия: структура, система и соотношение. Оксфорд: Oxford UP, 2011. Печать.

Уайзман, Д.Дж. «Вавилония и Ассирия, религия». В томе 1 Международной стандартной библейской энциклопедии , под редакцией Г.В. Бромили

[1] Маккарти, Джули. «Чтобы восстановить свои разрушенные сокровища, у Непала есть секретное оружие». Чтобы восстановить свои разрушенные сокровища, у Непала есть секретное оружие. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.

[2] Уолтон, Джон Х. Бытие 1 как древняя космология . Озеро Вайнона, IN: Eisenbrauns, 2011. 4.

[3] Там же. 4.

[4] Уолтон, Джон Х. Бытие 1 как древняя космология . Озеро Вайнона, IN: Eisenbrauns, 2011. 4.

4.

[5] Варфоломей, Крейг Г. Где обитают смертные: христианский взгляд на место на сегодняшний день. Гранд-Рапидс, Мичиган: Baker Academic, 2011. 36.

[6] Wiseman, D.J. «Вавилония и Ассирия, религия». В томе 1 из Международной стандартной библейской энциклопедии 402.

[7] Варфоломей, Крейг Г. Где обитают смертные: христианский взгляд на место на сегодняшний день. Гранд-Рапидс, Мичиган: Baker Academic, 2011. 37.

[8] Касс, Л.Р. Начало мудрости: чтение Бытия. Нью-Йорк: Свободная пресса. 2003. 230.

[9] Торгерсон, Марк Аллен. Архитектура имманентности: архитектура для поклонения и служения сегодня. Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. B. Eerdmans Pub., 2007. 7.

[10] Торгерсон, Марк Аллен. Архитектура имманентности: архитектура для поклонения и служения сегодня. Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. Б. Эрдманс паб., 2007. 7.

[11] Торгерсон, Марк Аллен. Архитектура имманентности: архитектура для поклонения и служения сегодня. Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. B. Eerdmans Pub., 2007. 7.

Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. B. Eerdmans Pub., 2007. 7.

[12] Билер, Андре и Карл Барт. Архитектура в поклонении: христианское место поклонения. Эдинбург: Oliver & Boyd, 1965. 1.

[13] Ньютон, Кристи М. «Грех» архитектуры Wal-Mart: визуальное богословие, отражающее экономические реалии». Скрытая религия 12.1 (2009): 21–50. База данных религий ATLA с ATLSerials . 22.

[14] Там же. 23.

[15] Билер, Андре и Карл Барт. Архитектура в поклонении: христианское место поклонения. Эдинбург: Оливер и Бойд, 1965. 16.

[16] Шоледер, Стивен Дж. Архитектура в общении: реализация Второго Ватиканского собора посредством литургии и архитектуры (Сан-Франциско: Ignatius Press, 1998). 223.

[17] Дирнесс, Уильям А. Поэтическое богословие: Бог и поэтика повседневной жизни. Гранд-Рапидс, Мичиган: WB. Паб Эрдманс, 2011. 250.

[18] Торгерсон, Марк Аллен. Архитектура имманентности: архитектура для поклонения и служения сегодня. Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. B. Eerdmans Pub., 2007. 208.

Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям. B. Eerdmans Pub., 2007. 208.

[19] Дирнесс, Уильям А. Поэтическое богословие: Бог и поэтика повседневной жизни. Гранд-Рапидс, Мичиган: WB. Eerdmans Pub., 2011. 252.

Как архитектура собора Святого Петра раскрывает природу и миссию церкви – Католическая церковь Святого Тимофея

Джо Кэди

Рим осенью 2017 года, остановившись в небольшом отеле всего в квартале или двух от площади Святого Петра. Я отчетливо помню ночь, когда мы прибыли. Оставив багаж и заселившись в номер, мы с женой прогулялись до собора Святого Петра. Опыт захватывал дух, и ни один из снимков, которые я сделал, не мог адекватно запечатлеть это. Я был поражен величиной архитектуры и чувством величия и трансцендентности, которые я испытал там.

Однако эта Церковь никогда не предназначалась для существования ради самой себя, а скорее предназначалась для распространения в мире, провозглашая Евангелие Иисуса Христа и участвуя в Божьем деле восстановления и спасения. Это миссионерское понимание Церкви, как церкви, которая должна всегда идти вперед, символизируется двумя «руками», отходящими от базилики. Католическая церковь, построенная на камне св. Петра, постоянно обращается к миру, как мать, стремящаяся обнять своих детей. Таким образом, протянутые руки базилики Святого Петра символизируют как приглашение к новой жизни, содержащееся в Евангелии, так и любовь, которую Бог желает разделить с разбитым и падшим миром. Как сказал Иисус: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь… Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас… Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 10:10; Мф 11:28; Ин 3:16).

Если вы внимательно посмотрите на гербы площади Святого Петра , вы заметите, что на вершинах стоят статуи святых, святых мужчин и женщин, которые участвовали в спасительной миссии Церкви на протяжении всей истории. Это раскрывает важную истину; а именно, что миссия Церкви, хотя и основана на Пете и двенадцати, со временем продвигается через верность, святость и служение всего народа Божьего. Каждый из этих святых сыграл свою роль в деле Церкви по распространению Евангелия и созиданию Царства, и именно благодаря им сила Евангелия и миссия Церкви остаются в мире более 2000 лет. Эти статуи верных усопших служат нам напоминанием о том, что Бог постоянно действует в мире через мужчин и женщин веры, и Бог призывает нас к той же работе сегодня. Сейчас наше время принять веру, оставаться рядом с Церковью и преемником Петра и нести Евангелие в мир, чтобы все люди могли получить Благую Весть об Иисусе Христе. Пусть нас никогда не увековечат в виде статуи, но это не беда — мир преобразится не усилиями нескольких широко известных деятелей, а обычной святостью повседневной жизни, нашей повседневной верностью Христу, ибо, как говорит Папа Франциск, «Святость — самое привлекательное лицо Церкви» Gaudete et Exsultate, 9).

Сейчас наше время принять веру, оставаться рядом с Церковью и преемником Петра и нести Евангелие в мир, чтобы все люди могли получить Благую Весть об Иисусе Христе. Пусть нас никогда не увековечат в виде статуи, но это не беда — мир преобразится не усилиями нескольких широко известных деятелей, а обычной святостью повседневной жизни, нашей повседневной верностью Христу, ибо, как говорит Папа Франциск, «Святость — самое привлекательное лицо Церкви» Gaudete et Exsultate, 9).

Последний аспект площади Святого Петра, на который стоит обратить внимание – это обелиск в центре площади. Родом из Александрии, Египет, это высокое монолитное сооружение было перевезено в Рим около 40 года нашей эры и помещено в Цирк Нерона — большое место под открытым небом, которое стало местом первой крупномасштабной казни христиан в Римской империи. Этот обелиск стоял в центре арены и был одним из последних, что видели первые мученики Церкви. Со временем Цирк Нерона был заброшен и в основном превратился в руины. Однако в 1586 году обелиск цирка Нерона был перенесен на его нынешнее место на площади Святого Петра. Может показаться странным наличие языческого объекта (и объекта, связанного с мученической смертью) посреди площади Святого Петра, но если рассматривать его в определенном свете, его присутствие вполне уместно. Подобно кресту, который был средством пыток, угнетения и казни римлян, ранняя церковь считала его знаком не поражения, а победы Христа над смертью, так и этот обелиск, изначально центральный элемент римского угнетения христианства, теперь стоит в центре одного из крупнейших и наиболее значимых символов стойкости и расширения Церкви на протяжении всей истории. В то время как Цирк Нерона когда-то служил местом, где силы мира сего стремились искоренить христианство, время показало, что это угнетение церкви на самом деле служило его созиданию, а не разрушению. Эти первые мученики своей непоколебимой верностью Христу дали жизнь Церкви и ускорили ее распространение по всей Римской империи.

Со временем Цирк Нерона был заброшен и в основном превратился в руины. Однако в 1586 году обелиск цирка Нерона был перенесен на его нынешнее место на площади Святого Петра. Может показаться странным наличие языческого объекта (и объекта, связанного с мученической смертью) посреди площади Святого Петра, но если рассматривать его в определенном свете, его присутствие вполне уместно. Подобно кресту, который был средством пыток, угнетения и казни римлян, ранняя церковь считала его знаком не поражения, а победы Христа над смертью, так и этот обелиск, изначально центральный элемент римского угнетения христианства, теперь стоит в центре одного из крупнейших и наиболее значимых символов стойкости и расширения Церкви на протяжении всей истории. В то время как Цирк Нерона когда-то служил местом, где силы мира сего стремились искоренить христианство, время показало, что это угнетение церкви на самом деле служило его созиданию, а не разрушению. Эти первые мученики своей непоколебимой верностью Христу дали жизнь Церкви и ускорили ее распространение по всей Римской империи. Как сказал Тертуллиан, христианский писатель II века, «кровь мучеников — это семя Церкви». Чем больше римские власти пытались положить конец христианству, убивая его членов, тем больше их становилось. И наличие этого обелиска в центре собора Святого Петра — это напоминание о победе Христа над грехом и смертью, напоминание о том, что Евангелие живет и миссия Иисуса продолжается, несмотря на тех, кто хотел бы ее остановить.

Как сказал Тертуллиан, христианский писатель II века, «кровь мучеников — это семя Церкви». Чем больше римские власти пытались положить конец христианству, убивая его членов, тем больше их становилось. И наличие этого обелиска в центре собора Святого Петра — это напоминание о победе Христа над грехом и смертью, напоминание о том, что Евангелие живет и миссия Иисуса продолжается, несмотря на тех, кто хотел бы ее остановить.

Площадь Святого Петра по своему замыслу призвана воплощать определенные истины о природе и миссии Церкви: ее связи с Петром и основании в обетованиях, данных ему Христом, ее существенной идентичности как церкви, идущей в мир, его миссию свидетельствовать о любви Бога и приглашение следовать за Христом, а также его распространение с течением времени через верное свидетельство тех, кто жил и даже умер в верности Евангелию.