Архитектура россии конец 19 начало 20 века: Архитектура на рубеже XIX — XX веков • Архитектура

Живопись, музыка, архитектура Европы в XIX — начале XX века

Формирование промышленной цивилизации оказало огромное влияние на европейское искусство. Как никогда раньше, оно находилось в тесной связи с общественной жизнью, духовными и материальными запросами людей. В условиях растущей взаимозависимости народов художественные течения и достижения культуры быстро распространялись по всему миру.

Живопись

Романтизм и реализм с особенной силой проявились в живописи. Многие признаки романтизма были в творчестве испанского художника Франсиско Гойи (1746— 1828). Благодаря таланту и трудолюбию сын бедного ремесленника стал великим живописцем. Его творчество составило целую эпоху в истории европейского искусства. Великолепны художественные портреты испанских женщин. Они написаны с любовью и восхищением. Чувство собственного достоинства, гордость и жизнелюбие мы читаем на лицах героинь, независимо от их социального происхождения.

Не перестает удивлять смелость, с которой Гойя, придворный живописец, изобразил групповой портрет королевской семьи. Перед нами не властелины или вершители судеб страны, а вполне обыкновенные, даже заурядные люди. О повороте Гойи к реализму свидетельствуют и его картины, посвященные героической борьбе испанского народа против армии Наполеона.

Перед нами не властелины или вершители судеб страны, а вполне обыкновенные, даже заурядные люди. О повороте Гойи к реализму свидетельствуют и его картины, посвященные героической борьбе испанского народа против армии Наполеона.

Карл IV и его семья. Ф. Гойя. Слева (в тени) художник изобразил самого себя

Ключевой фигурой европейского романтизма был знаменитый французский художник Эжен Делакруа (1798—1863). В своем творчестве он ставил превыше всего фантазию и воображение. Вехой в истории романтизма, да и всего искусства Франции, стала его картина «Свобода, ведущая народ» (1830). Художник увековечил на полотне революцию 1830 г. После этой картины Делакруа больше не обращался к французской действительности. Он заинтересовался темой Востока и историческими сюжетами, где мятежный романтик мог дать волю своей фантазии и воображению.

Крупнейшими художниками-реалистами были французы Гюстав Курбе (1819—1877) и Жан Милле (1814—1875). Представители этого направления стремились к правдивому изображению натуры. В центре внимания были повседневная жизнь и труд человека. Вместо исторических и легендарных героев, характерных для классицизма и романтизма, в их творчестве появились простые люди: мещане, крестьяне и рабочие. Сами за себя говорят названия картин: «Дробильщики камня», «Вязальщицы», «Собиратели колосьев».

В центре внимания были повседневная жизнь и труд человека. Вместо исторических и легендарных героев, характерных для классицизма и романтизма, в их творчестве появились простые люди: мещане, крестьяне и рабочие. Сами за себя говорят названия картин: «Дробильщики камня», «Вязальщицы», «Собиратели колосьев».

Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку, 1812. Теодор Жерико (1791—1824). Первый художник романтического направления. На картине выражена романтика наполеоновской эпохи

Курбе впервые применил понятие реализм. Цель своего творчества он определил так: «Быть в состоянии передавать нравы, идеи, облик людей эпохи в моей оценке, быть не только художником, но и гражданином, создавать живое искусство».

В последней трети XIX в. Франция становится лидером в развитии европейского искусства. Именно во французской живописи зародился импрессионизм (от фр. impression — впечатление). Новое течение стало событием европейского значения. Художники-импрессионисты стремились передать на полотне сиюминутные впечатления от постоянных и едва уловимых перемен в состоянии природы и человека.

Художники-импрессионисты стремились передать на полотне сиюминутные впечатления от постоянных и едва уловимых перемен в состоянии природы и человека.

В вагоне третьего класса, 1862. О. Домье (1808—1879). Один из наиболее оригинальных художников своего времени. Бальзак сравнивал его с Микеланджело.

Однако известность Домье принесла его политическая карикатура. «В вагоне третьего класса» представлен неидеализированный образ рабочего класса

Читающая женщина. К. Коро (1796—1875). Известный французский художник особенно интересовался игрой света, был предшественником импрессионистов.

В то же время на его творчестве лежит печать реализма

Импрессионисты осуществили настоящую революцию в технике живописи. Они, как правило, работали на открытом воздухе. Цвета и свет в их творчестве играли гораздо большую роль, нежели сам рисунок. Выдающимися художниками-импрессионистами были Огюст Ренуар, Клод Моне, Эдгар Дега. Импрессионизм оказал огромное влияние на таких великих мастеров кисти, как Винсент Ван Гог, Поль Сезан, Поль Гоген.

Впечатление. Восход солнца, 1882.

Клод Моне (1840—1926) часто писал одни и те же объекты в различное время дня, чтобы исследовать влияние освещения на цвет и форму

Подсолнухи в вазе. В. Ван Гог (1853—1890)

Деревенская церковь. В. Ван Гог

Иа Орана Мария. П. Гоген (1848—1903). Неудовлетворенность художника европейским образом жизни заставила его покинуть Францию и жить на Таити.

Местные художественные традиции, многоцветье окружающего мира оказали огромное влияние на формирование его художественного стиля

Розовое и зеленое. Э. Дега (1834—1917)

Девушка с мандолиной, 1910. Пабло Пикассо (1881—1973).

Испанский живописец, работавший во Франции. Уже в десять лет был художником, а в шестнадцать лет состоялась его первая выставка. Проложил путь кубизму — революционному направлению в искусстве XX в. Кубисты отказались от изображения пространства, воздушной перспективы. Предметы и человеческие фигуры превращаются у них в сочетание разнообразных (прямых, вогнутых и выгнутых) геометрических линий и плоскостей. Кубисты говорили, что они пишут не как видят, а как знают

Предметы и человеческие фигуры превращаются у них в сочетание разнообразных (прямых, вогнутых и выгнутых) геометрических линий и плоскостей. Кубисты говорили, что они пишут не как видят, а как знают

Зонтики. О. Ренуар

Как и поэзия, живопись этого времени полна тревожных и смутных предчувствий. В этой связи весьма характерно творчество талантливого французского художника-символиста Одилона Редона (1840—1916). Его нашумевший в 80-е гг. рисунок «Паук» — зловещее предзнаменование первой мировой войны. Паук изображен с жутким человеческим лицом. Его щупальцы в движении, агрессивны. Зрителя не покидает ощущение надвигающейся катастрофы.

Музыка

В музыке не происходило столь значительных изменений, как в других видах искусства. Но и она подверглась влиянию индустриальной цивилизации, национально-освободительных и революционных движений, которые сотрясали Европу на протяжении всего столетия. В XIX в. музыка вышла за пределы дворцов вельмож и церковных храмов. Она становилась более светской и более доступной для широких слоев населения. Развитие издательского дела способствовало быстрому печатанию нот и распространению музыкальных произведений. В это же время создавались новые и совершенствовались старые музыкальные инструменты. Пианино стало неотъемлемой и обыденной вещью в доме европейского буржуа.

Она становилась более светской и более доступной для широких слоев населения. Развитие издательского дела способствовало быстрому печатанию нот и распространению музыкальных произведений. В это же время создавались новые и совершенствовались старые музыкальные инструменты. Пианино стало неотъемлемой и обыденной вещью в доме европейского буржуа.

Вплоть до конца XIX в. господствующим направлением в музыке был романтизм. У его истоков стоит гигантская фигура Бетховена. Людвиг вон Бетховен (1770— 1827) с уважением относился к классическому наследию XVIII в. Если и вносил изменения в сложившиеся правила музыкального искусства, то делал это осторожно, стараясь не обидеть своих предшественников. Этим он отличался от многих поэтов-романтиков, которые часто ниспровергали всех и вся. Бетховен был столь гениален, что, даже будучи глухим, мог создавать бессмертные произведения. Его знаменитые Девятая симфония и «Лунная соната» обогатили сокровищницу музыкального искусства.

Музыканты-романтики черпали вдохновение в народных песенных мотивах и танцевальных ритмах. Часто обращались в своем творчестве к литературным произведениям — Шекспира, Гёте, Шиллера. Некоторые из них проявляли склонность к созданию гигантских оркестровых произведений, чего и в помине не было в XVIII в. Но это стремление так отвечало мощной поступи индустриальной цивилизации! Французский композитор Гектор Берлиоз особенно поражал грандиозностью своих замыслов. Так, он написал сочинение для оркестра, состоящего из 465 музыкальных инструментов, включая 120 виолончелей, 37 басовых, 30 пианино и 30 арф.

Часто обращались в своем творчестве к литературным произведениям — Шекспира, Гёте, Шиллера. Некоторые из них проявляли склонность к созданию гигантских оркестровых произведений, чего и в помине не было в XVIII в. Но это стремление так отвечало мощной поступи индустриальной цивилизации! Французский композитор Гектор Берлиоз особенно поражал грандиозностью своих замыслов. Так, он написал сочинение для оркестра, состоящего из 465 музыкальных инструментов, включая 120 виолончелей, 37 басовых, 30 пианино и 30 арф.

Никколо Паганини (1782—1840). Итальянский скрипач и композитор.

Обладал такой виртуозной техникой, что ходили слухи, будто бы не иначе как сам дьявол обучил его игре на скрипке. В середине музыкального исполнения скрипач мог порвать три струны и продолжать играть столь же выразительно на единственной оставшейся струне

Джузеппе Верди (1813—1901)

Людвиг ван Бетховен (1770—1827)

Фредерик Шопен (1810—1849)

В XIX в. многие европейские страны дали миру великих композиторов и музыкантов. В Австрии и Германии национальную и мировую культуру обогатили Франц Шуберт и Рихард Вагнер, в Польше — Фредерик Шопен, в Венгрии — Ференц Лист, в Италии — Джоакино Россини и Джузеппе Верди, в Чехии — Бедржих Сметана, в Норвегии — Эдвард Григ, в России — Глинка, Римский Корсаков, Бородин, Мусоргский и Чайковский.

многие европейские страны дали миру великих композиторов и музыкантов. В Австрии и Германии национальную и мировую культуру обогатили Франц Шуберт и Рихард Вагнер, в Польше — Фредерик Шопен, в Венгрии — Ференц Лист, в Италии — Джоакино Россини и Джузеппе Верди, в Чехии — Бедржих Сметана, в Норвегии — Эдвард Григ, в России — Глинка, Римский Корсаков, Бородин, Мусоргский и Чайковский.

С 20-х гг. XIX в. в Европе начинается увлечение новым танцем — вальсом. Вальс возник в Австрии и в Германии в конце XVIII в., произошел от австрийского лендлера — традиционного крестьянского танца

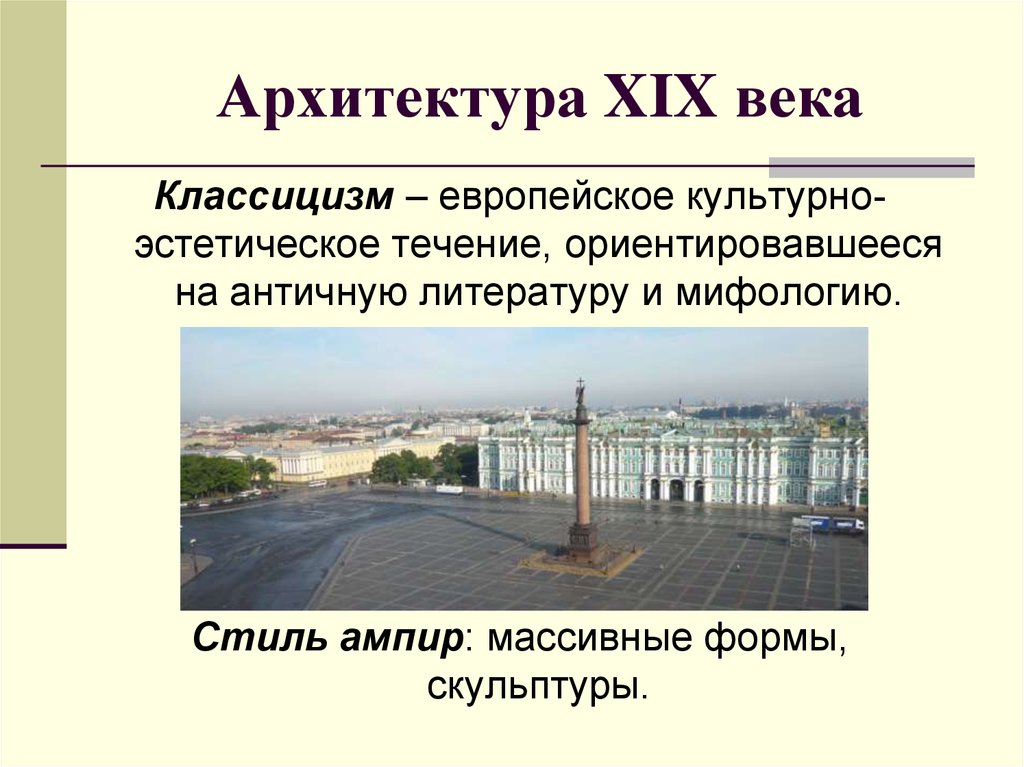

Архитектура

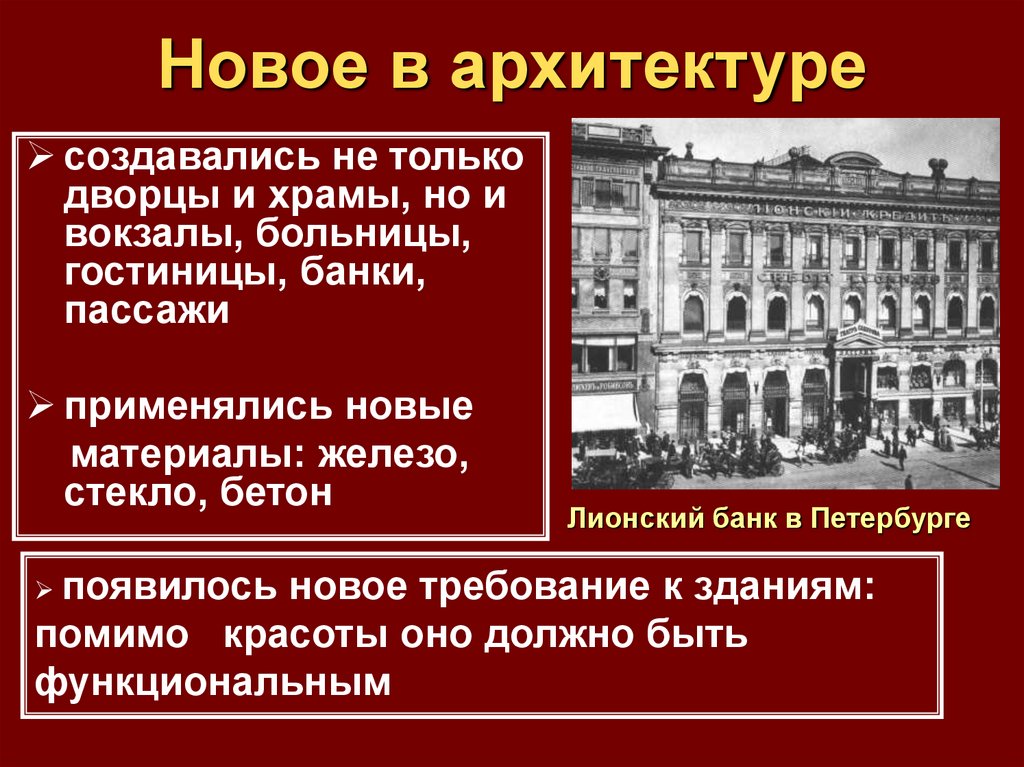

Развитие индустриальной цивилизации оказало огромное воздействие на европейскую архитектуру. Научно-технические достижения способствовали нововведениям. В XIX в. намного быстрее строились крупные здания государственного и общественного значения. С в строительстве стали применяться новые материалы, особенно железо и сталь. С развитием фабричного производства, железнодорожного транспорта и больших городов появляются новые типы сооружений — вокзалы, стальные мосты, банки, крупные магазины, здания выставок, новые театры, музеи, библиотеки.

Архитектура в XIX в. отличалась разнообразием стилей, монументальностью, своим практическим назначением.

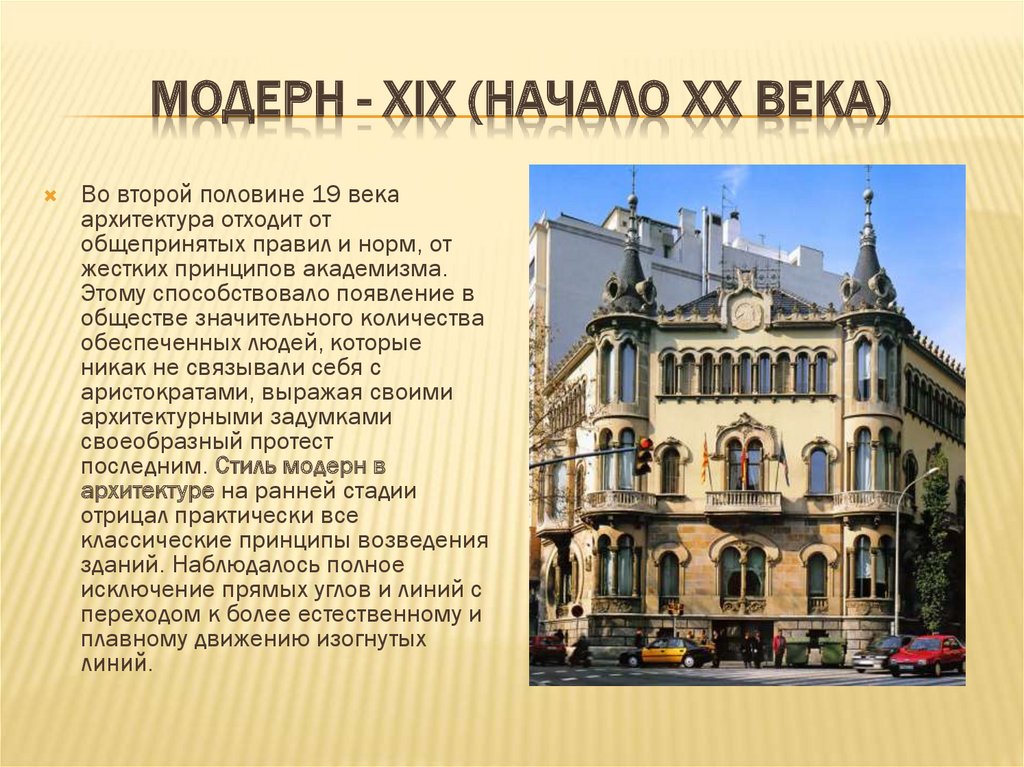

Фасад здания Парижской оперы. Построено в 1861 —1867 гг. Выражает эклектическое направление, вдохновлено эпохой Ренессанса и барокко

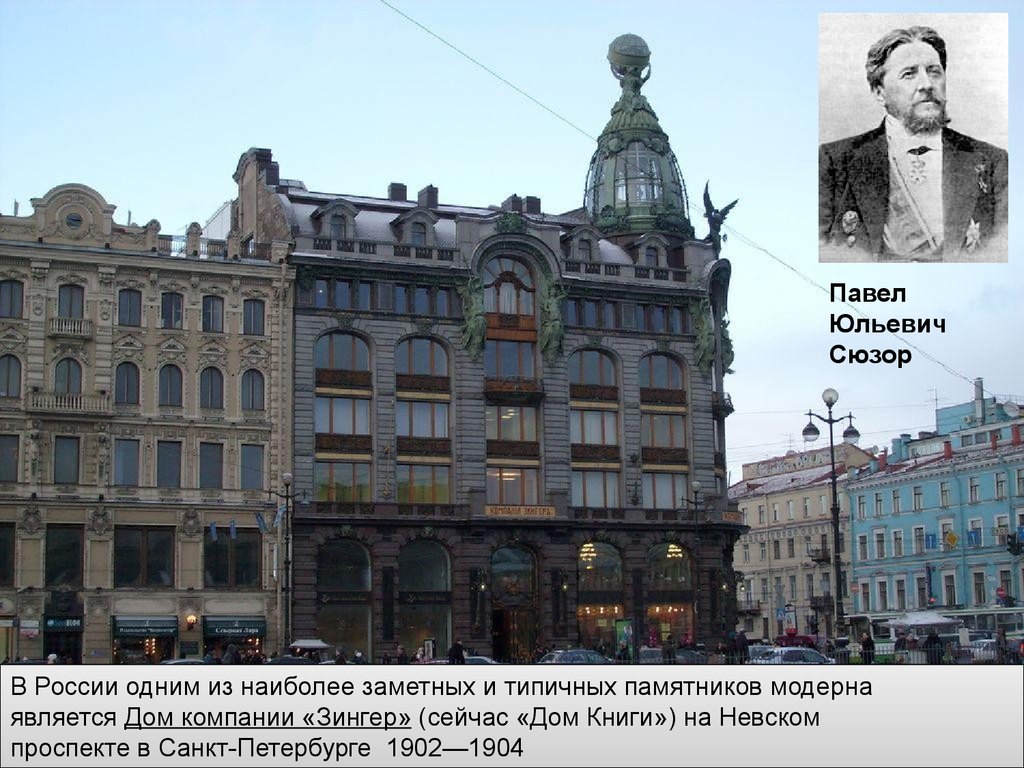

На протяжении всего столетия наиболее распространенным был неоклассический стиль. Здание Британского музея в Лондоне, сооруженное в 1823—1847 гг., дает наглядное представление об античной (классической) архитектуре. Вплоть до 60-х гг. модным был так называемый «исторический стиль», выразившийся в романтическом подражании архитектуре средних веков. В конце XIX в. наблюдается возврат к готике в строительстве церквей и общественных зданий (неоготика, т. е. новая готика). Например, здание парламента в Лондоне. В противовес неоготике возникает новое направление ар-нуво (новое искусство). Для него были характерны извилистые плавные очертания зданий, помещений, деталей интерьера. В начале XX в. возникло еще одно направление — модернизм. Стиль модерн отличается практичностью, строгостью и продуманностью, отсутствием украшений. Именно этот стиль отразил суть индустриальной цивилизации и в наибольшей степени связан с нашим временем.

В начале XX в. возникло еще одно направление — модернизм. Стиль модерн отличается практичностью, строгостью и продуманностью, отсутствием украшений. Именно этот стиль отразил суть индустриальной цивилизации и в наибольшей степени связан с нашим временем.

По своему настроению европейское искусство конца XIX — начала XX в. было контрастным. С одной стороны, оптимизм и бьющая через край радость бытия. С другой стороны, неверие в созидательные возможности человека. И в этом не следует искать противоречия. Искусство лишь отражало по-своему то, что происходило в реальном мире. Глаза поэтов, писателей и художников были острее и зорче. Они видели то, чего не видели и не могли видеть другие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

«Я предпочитаю писать глаза людей, а не соборы… человеческая душа, пусть даже душа несчастного нищего… на мой взгляд, гораздо интереснее»,— сказал Винсент Ван Гог. Великий художник прожил всю жизнь в нищете и лишениях, часто не имел денег на холст и краски, практически находился на иждивении у младшего брата.

Современники не признавали в нем никаких достоинств. Когда Ван Гог умер, за гробом шло лишь несколько человек. Всего два-три десятка человек в Европе могли по достоинству оценить его искусство, которое великий художник адресовал будущему. Но прошли годы. В XX в. к художнику пришла заслуженная, хотя и запоздавшая слава. За полотна Ван Гога теперь платили колоссальные суммы. Так, например, картина «Подсолнухи» на аукционе была продана за рекордную сумму 39,9 млн долларов. Но и это достижение было перекрыто картиной «Ирисы», проданной за 53,9 млн долларов.

Использованная литература:

В. С. Кошелев, И.В.Оржеховский, В.И.Синица / Всемирная история Нового времени XIX — нач. XX в., 1998.

Путеводитель по промышленной архитектуре • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

- История

- Искусство

- Литература

- Антропология

Мне повезёт!

История

Ткацкая мануфактура в Ивановской области и пивзавод в Калининграде, элеватор в Челябинске и металлургический завод в Екатеринбурге. В новой серии цикла о разрушающемся историческом наследии историк Александр Можаев рассказывает о восхитительных заводах и фабриках, которые еще можно успеть увидеть

В новой серии цикла о разрушающемся историческом наследии историк Александр Можаев рассказывает о восхитительных заводах и фабриках, которые еще можно успеть увидеть

Промышленная архитектура — недооцененный и оттого малоизученный жанр. В последние двадцать лет ее ценность была значительно переосмыслена, в моду вошли понятия «промышленная конверсия» и «редевелопмент». Сегодня отношение к старым фабричным сооружениям — один из показателей цивилизованности застройщиков. С одной стороны, есть масса примеров удачной реконструкции старых фабрик с приспособлением под любые современные нужды. С другой, исчезают выдающиеся объекты (например, «Метровагонмаш» в Мытищах, снесенный в 2018 году). Другие памятники страдают от агрессивной реконструкции: угроза нависла над знаменитым комплексом Трехгорного пивзавода в Москве.

Огромное количество построенных вручную провинциальных старинных фабрик пребывает в запустении. В этой подборке мы расскажем о некоторых объектах, расположенных вне Москвы и Петербурга.

1. Суконная фабрика в Подмосковье

1 / 9

Чесальня бывшей суконной мануфактуры в Павловской Слободе© Истра.рф

2 / 9

Один из цехов бывшей суконной мануфактуры в Павловской Слободе© Истра.рф

3 / 9

Прядильно-чесально-паровой корпус, ставший позднее казармами. 2015 год© Сергей Клычков / Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

4 / 9

Стригальня. 2015 год© Сергей Клычков / Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

5 / 9

Ткацкий корпус. 2015 год© Wikimapia

6 / 9

Ткацкий корпус. 2015 год© Wikimapia

7 / 9

Инструментальный корпус. 2015 год© Сергей Клычков / Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

8 / 9

Инструментальный корпус. 2015 год© Сергей Клычков / Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

2015 год© Сергей Клычков / Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

9 / 9

Конюшня. 2015 год© Сергей Клычков / Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

Суконная фабрика в селе Павловская Слобода Истринского района — один из старейших сохранившихся производственных комплексов России. Она была основана в середине XVIII века графом Сергеем Павловичем Ягужинским, в 1806 году передана комиссариатскому ведомству, обеспечивавшему армию снаряжением, провиантом и обмундированием, а в 1860-е годы переустроена под гренадерские казармы. И потому, в отличие от абсолютного большинства старинных фабрик, избежала серьезной перестройки в капиталистическую эпоху.

Павлопосадская фабрика мало похожа на промышленную постройку и скорее напоминает служебные корпуса богатой ампирной усадьбы. И все же это полноценный производственный комплекс: два протяженных ткацких корпуса, достроенная позже казарменная церковь, а также здания стригальни, ворсильни, чесальни, токарни и литейни. Большая часть построек относятся к началу XIX века, но не исключено, что и корпуса, выстроенные Ягужинскими, частично сохранились.

Большая часть построек относятся к началу XIX века, но не исключено, что и корпуса, выстроенные Ягужинскими, частично сохранились.

В советские годы здесь были военные склады, и историки архитектуры ничего не знали об этом закрытом объекте. Только в 2015 году было подготовлено распоряжение о постановке комплекса на госохрану, и по странному совпадению в то же время в пустующих зданиях произошли пожары, а постановление об охранном статусе до сих пор не принято. Сейчас за памятником приглядывают волонтеры, проводящие субботники по расчистке развалин.

2. Металлургический завод в Екатеринбурге

1 / 15

Литография издательства «Энгельман и К°» с изображением Верх-Исетского завода. Париж, 1828 годЕкатеринбург.рф

2 / 15

Верх-Исетский завод около Екатеринбурга. Фотография Сергея Прокудина-Горского. 1910 годПрезидентская библиотека

3 / 15

Заводские поселения Верх-Исетского завода. Фотография Сергея Прокудина-Горского. 1910 годПрезидентская библиотека

1910 годПрезидентская библиотека

4 / 15

Верх-Исетский металлургический завод. 2009 год© Александр Грошев / CC BY 3.0

5 / 15

Старинная контора Верх-Исетского завода во время надстройки новых этажейWikimapia

6 / 15

Здание заводоуправления. 2009 год© skyscrapercity.com

7 / 15

Фрагмент фасада здания заводоуправления. 2015 год© Павел Пименов / CC BY-SA 4.0

8 / 15

Здание заводоуправления. 2009 год© skyscrapercity.com

9 / 15

Один из корпусов Верх-Исетского завода. 2013 год© Wikimapia

10 / 15

Один из корпусов Верх-Исетского завода. 2013 год© Wikimapia

11 / 15

Кричный цех. 2013 год© Wikimapia

12 / 15

Плющильная фабрика с магазином листового железа. 2013 год© Wikimapia

13 / 15

Госпиталь Верх-Исетского завода. Конец XIX — начало XX векаУправление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

14 / 15

Госпиталь Верх-Исетского завода, главный корпус. 2014 год© Марина Митрохина / CC BY-SA 3.0

2014 год© Марина Митрохина / CC BY-SA 3.0

15 / 15

Госпиталь Верх-Исетского завода, восточный павильон. 2014 год© Марина Митрохина / CC BY-SA 3.0

Верх-Исетский железоделательный завод в Екатеринбурге — редкий пример заводских зданий, не перестраивавшихся в XX веке. Предприятие было основано в 1726 году. В 1816 году появилось каменное здание заводского управления, спустя еще десять лет — заводской госпиталь, в 1820–30-е — цеха. Автор построек неизвестен, но вполне возможно, над проектами работал Михаил Малахов, считающийся отцом уральского классицизма. Госпиталь состоит из трех купольных корпусов, которые соединяются полукруглой оградой. Еще недавно здание напоминало руину, но сейчас оно реставрируется. Кричный цех, в котором из чугуна вываривали железо, напоминает изящный садовый павильон или манеж с большими арочными окнами. Управление, надстроенное в середине ХХ века, сохранило тонкую лепнину фасадов, а цеха — классическую стать, хотя содержатся как рядовой пром, облепленный трубами и пристройками.

3. Ткацкие мануфактуры в Ивановской области

1 / 12

Общий вид фабрики «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном». Вичуга, 1911–1912 годыhumus.livejournal.com

2 / 12

Дом правления при фабрике. 1911–1912 годыhumus.livejournal.com

3 / 12

Проходная фабрики. 1911–1912 годыhumus.livejournal.com

4 / 12

Женская казарма ткацкой фабрики. 1911–1912 годыhumus.livejournal.com

5 / 12

Мужская казарма для рабочих фабрики. 1911–1912 годыhumus.livejournal.com

6 / 12

Общественное собрание служащих при фабрике. 1911–1912 годыhumus.livejournal.com

7 / 12

Фабричные ясли. 1911–1912 годыhumus.livejournal.com

8 / 12

Дом правления при фабрике. 2014 годWikimedia Commons

9 / 12

Бывшие женские казармы ткацкой фабрики. 2012 год© autotravel.ru

10 / 12

Бетонный корпус ткацкой фабрики© Mapio. net

net

11 / 12

Бетонный корпус ткацкой фабрики© Департамент культуры и туризма Ивановской области / visitivanovo.ru

12 / 12

Бывшие фабричные ясли ткацкой фабрики© Mapio.net

Вичуга — город в Ивановской области, образовавшийся в 1925 году в результате слияния нескольких промзон и рабочих поселков. На его территории находятся пять дореволюционных ткацких мануфактур. Особенно интересны заброшенные корпуса Коноваловской. Фабрика основана в начале XIX века, и на ее территории по-прежнему стоят конторские дома 1860–70-х годов и здания казарм, в которых жили рабочие. На рубеже XIX–XX веков были достроены более высокие и просторные прядильные корпуса с пятиярусной угловой башней. Но самый интересный — бетонный корпус 1912–1915 годов, прозванный так из-за прогрессивных бетонных перекрытий. Его торцевой фасад, обращенный к глади заводского пруда, украшен неожиданно могучим неоклассическим портиком, монументальностью пропорций напоминающим древнегреческую классику (разве что тут пять колонн, а нечетное число опор недопустимо в классическом ордере). Автором здания значится костромской архитектор Иван Брюханов. Есть гипотеза, что в числе работавших над проектом был знаменитый академик Иван Жолтовский, однако документально она не подтверждена. Здание поставлено на госохрану в 1974 году как один из адресов стахановского движения и до сих пор служит производственным цехом. Реставрация ни разу не проводилась, и состояние его весьма печальное.

Автором здания значится костромской архитектор Иван Брюханов. Есть гипотеза, что в числе работавших над проектом был знаменитый академик Иван Жолтовский, однако документально она не подтверждена. Здание поставлено на госохрану в 1974 году как один из адресов стахановского движения и до сих пор служит производственным цехом. Реставрация ни разу не проводилась, и состояние его весьма печальное.

большой видеокурс об архитектуре

Архитектура как средство коммуникации

Что и как говорит нам архитектура и как научиться читать ее сообщения

4. Текстильные фабрики в Орехово-Зуеве

1 / 10

Подгорная мануфактура Зиминых. Конец XIX векаWikimedia Commons

2 / 10

Подгорная мануфактура Зиминых. 2018 год© Wikimapia

3 / 10

Подгорная мануфактура Зиминых. 2018 год© Wikimapia

4 / 10

Подгорная мануфактура Зиминых. 2018 год© Wikimapia

5 / 10

Бумагопрядильная фабрика № 1 в Орехово-Зуеве. 1970-е годыwmouse.ru

1970-е годыwmouse.ru

6 / 10

Бумагопрядильная фабрика в Орехово-Зуеве. 2016 год© Wikimapia

7 / 10

Бумагопрядильная фабрика в Орехово-Зуеве. 2012 год© Wikimapia

8 / 10

Морозовская фабрика в Орехове Владимирской губернии. Конец XIX — начало XX векаОрехово-Зуевский историко-краеведческий музей

9 / 10

Заброшенный корпус морозовской мануфактуры в Орехово-Зуеве© «Московские древности» / www.mosantico.ru

10 / 10

Казармы для рабочих морозовской мануфактуры в Орехово-Зуеве© «Московские древности» / www.mosantico.ru

Еще один город, который мог бы стать заповедником старинного прома — подмосковный Орехово-Зуево, известный центр текстильной промышленности. В конце XIX века здесь находилось семнадцать фабрик, многие из которых, незаурядные внешне, теперь брошены и разрушаются.

Старые ткацкие фабрики в принципе довольно однотипны — это протяженные корпуса с монотонным ритмом больших оконных проемов и высокой, прямоугольной в основании технологической (водонапорной) башней. При этом каждая башня имеет свой узнаваемый силуэт и характер. Из орехово-зуевских фабрик наиболее яркая, проработанная в деталях — Подгорная мануфактура Зиминых с выложенной на фасаде цифрой 1907. Но есть более простая и не менее монументальная бумагопрядильная фабрика середины XIX века, есть полуразрушенные ниточные корпуса морозовской мануфактуры с круглыми окнами-иллюминаторами, а также круглая водонапорная башня, устроенная прямо на крыше здания рабочих казарм.

При этом каждая башня имеет свой узнаваемый силуэт и характер. Из орехово-зуевских фабрик наиболее яркая, проработанная в деталях — Подгорная мануфактура Зиминых с выложенной на фасаде цифрой 1907. Но есть более простая и не менее монументальная бумагопрядильная фабрика середины XIX века, есть полуразрушенные ниточные корпуса морозовской мануфактуры с круглыми окнами-иллюминаторами, а также круглая водонапорная башня, устроенная прямо на крыше здания рабочих казарм.

5. Новоткацкая фабрика в Ногинске

1 / 10

Богородско-Глуховская мануфактура. Почтовая открытка. Начало XX векаСобрание М. Золотарева / Большая российская энциклопедия

2 / 10

На строительстве Новоткацкой фабрики в Богородске. На крыше фабрики между световыми окнами. 1907 год Собрание М. Золотарева / russiainphoto.ru

3 / 10

Вид крыши со световыми окнами. 1907 годСобрание М. Золотарева / russiainphoto.ru

4 / 10

Новоткацкая фабрика Богородско-Глуховской мануфактуры. Ногинск, 2013 год© Отзыв.ru

Ногинск, 2013 год© Отзыв.ru

5 / 10

Дымовая труба Новоткацкой фабрики. 2011 годWikimedia Commons

6 / 10

Навершие вентиляционной шахты© «Московские древности» / www.mosantico.ru

7 / 10

Казармы для рабочих. 2017 год© Wikimapia

8 / 10

Здание бывшего мужского училища (теперь в нем школа) при фабрике© «Московские древности» / www.mosantico.ru

9 / 10

Интерьер мужского училища при фабрике© noginsk-invest.ru

10 / 10

Дом для служащих фабрики. 2017 год© Wikimapia

Новоткацкая фабрика в подмосковном Ногинске (он же Богородск) — самый прогрессивный из предреволюционных промышленных объектов России. Фабрикант-старовер Арсений Иванович Морозов обустроил ее в 1907 году сообразно новейшим достижениям мирового промышленного прогресса. Автор проекта — архитектор-новатор Александр Васильевич Кузнецов, один из первых в России начавший работать с железобетонными конструкциями. Особенно интересны скатные и конусообразные световые окна, превращающие кровли цехов в подобие огромной теплицы.

Особенно интересны скатные и конусообразные световые окна, превращающие кровли цехов в подобие огромной теплицы.

Архитектура Новоткацкой фабрики имеет черты позднего модерна — особенно занятно игривое и неповторяющееся оформление вентиляционных труб, — но в части инженерных решений она перекликается с передовыми постройками мирового промышленного функционализма.

Помимо самой фабрики комплекс в Богородске включает в себя замечательно обустроенный поселок с тремя модерновыми зданиями рабочих казарм (общежитий), деревянными домами служащих и невероятно роскошным фабричным училищем (сейчас городская школа), интерьеры которого украшены ажурной ковкой, лепниной и мозаичными панно.

6. Пивзавод «Понарт» в Калининграде

1 / 7

Пивоварня «Понарт» в Кенигсберге. 1905–1915 годыBildarchiv Ostpreussen

2 / 7

Пивоварня «Понарт» в Кенигсберге. 1907–1911 годыPastVu.com

3 / 7

Пивоваренный завод «Понарт». 2017 год© Администрация ГО «Город Калининград»

4 / 7

Пивоваренный завод «Понарт». 2010 год© Foursquare

2010 год© Foursquare

5 / 7

Пивоваренный завод «Понарт». 2015 год© TripAdvisor

6 / 7

Пивоваренный завод «Понарт». 2015 год© TripAdvisor

7 / 7

Пивоваренный завод «Понарт». 2013 год© Foursquare

Отдельный промышленный жанр — старые пивзаводы с большими круглыми трубами над крышами. Очень хорош старинный пивоваренный завод «Понарт», основанный в 1849 году Иоганном Филиппом Шиффердекером в одноименном пригороде Калининграда-Кенигсберга.

Кирпичный стиль, характерный для прома XIX — начала XX века, в Пруссии вошел в моду несколькими веками раньше, поэтому здешние фабрики отличаются особой статью. Но известно, что дела с охраной архитектурного наследия в Калининградской области традиционно плохи, и проблемы прома меркнут на фоне проблем с памятниками Средневековья.

Огромный комплекс «Понарта» перестраивался после пожара 1885 года. В основе его — монументальные и при этом изящные корпуса, соединенные замечательным металлическим мостом на уровне пятого этажа. В советские годы производство продолжало функционировать под вывеской «Калининградминводы», а после пришло в запустение. В 2007 году частично разрушенный комплекс принят на госохрану как памятник местного значения, но лучше пока что не стало.

В советские годы производство продолжало функционировать под вывеской «Калининградминводы», а после пришло в запустение. В 2007 году частично разрушенный комплекс принят на госохрану как памятник местного значения, но лучше пока что не стало.

7. Винные склады в Омске

1 / 5

Винный склад. Омск, 1917 годnims55.livejournal.com

2 / 5

Винный склад. 1920–1925 годыWikimapia

3 / 5

Здание складов-навесов с экспедиционной конторой и трубой пивобезалкогольного завода «Волочаевский». 2012 годWikimedia Commons

4 / 5

Производственный корпус пивобезалкогольного завода «Волочаевский». 2018 год© Ульяна Войтко / CC BY-SA 4.0

5 / 5

Труба пивного завода «Волочаевский». 2018 год© Ульяна Войтко / CC BY-SA 4.0

Еще одна разновидность российского исторического прома — комплексы казенных винных складов, которые на самом деле были не просто складами, но полноценными предприятиями по производству спирта и вина. После введения в 1894 году государственной винной монополии весь спирт, производимый частными заводами, скупался казной и проходил очистку в подобных местах. Московский казенный винный склад № 1 более известен как ЛВЗ «Кристалл». Множество складов было выстроено в провинции по достаточно однотипным проектам.

После введения в 1894 году государственной винной монополии весь спирт, производимый частными заводами, скупался казной и проходил очистку в подобных местах. Московский казенный винный склад № 1 более известен как ЛВЗ «Кристалл». Множество складов было выстроено в провинции по достаточно однотипным проектам.

Склад в Омске отличает изящество кирпичного декора фасадов. Он был построен в 1898–1903 годах по заказу Тобольско-Акмолинского акцизного управления. На госохране состоят четыре корпуса и дымовая труба — при всей прозаичности старые фабричные трубы часто бывают очень впечатляющими инженерными и архитектурными сооружениями.

Комплекс расположен в самом центре города, в окружении многоэтажных новостроек. В советские годы здесь работал пивобезалкогольный завод «Волочаевский», обанкротившийся в начале 2000-х. В 2004 году обсуждалась идея превращения казенного склада в крупнейший городской лофт, но здания до сих пор пустуют.

8. Челябинский элеватор

1 / 7

Элеватор Государственного банка. Челябинск, 1929 годЧелябинский межрегиональный союз строителей

Челябинск, 1929 годЧелябинский межрегиональный союз строителей

2 / 7

Здание бывшего Челябинского элеватора. 2012 год© Wikimapia

3 / 7

Здание бывшего Челябинского элеватора. 2016 год© TripAdvisor

4 / 7

Здание бывшего Челябинского элеватора. 2018 годWikimedia Commons

5 / 7

Здание бывшего Челябинского элеватора. 2018 годWikimedia Commons

6 / 7

Здание бывшего Челябинского элеватора. 2018 годWikimedia Commons

7 / 7

Надпись на здании бывшего Челябинского элеватора. 2018 годWikimedia Commons

Диковинный Челябинский элеватор был частью программы строительства сети элеваторов Госбанка Российской империи. Он возведен в 1914–1918 годах и в то время был самым высоким сооружением города. Здание представляло собой семиярусную, прямоугольную в плане башню с примыкающими некапитальными крыльями по сторонам. По тем временам это была весьма прогрессивная постройка, с бетонными опорами и перекрытиями. Здание стоит заброшенным с 1990-х, пристройки полностью разрушены, и похожая на донжон башня стала выглядеть еще монументальнее. Во фронтоне главного фасада сохраняется надпись в старой орфографии: «Челябинскій элеваторъ Государственнаго банка».

Здание стоит заброшенным с 1990-х, пристройки полностью разрушены, и похожая на донжон башня стала выглядеть еще монументальнее. Во фронтоне главного фасада сохраняется надпись в старой орфографии: «Челябинскій элеваторъ Государственнаго банка».

9. Кирпичный цех в Люберцах

1 / 4

Вид на фасад с надписью Люберецкого завода жатвенных машин им. Ухтомского. 2012 год© Wikimapia

2 / 4

Завод имени Ухтомского в Люберцах. 2011 год© Mapio.net

3 / 4

Завод имени Ухтомского в Люберцах. 2014 год© Foursquare

4 / 4

Завод имени Ухтомского в Люберцах. 2013 год© Foursquare

Еще один объект, примечательный сохранившейся дореволюционной вывеской, — кирпичный цех под пологой скатной крышей, стоящий на правой стороне железной дороги при подъезде к станции Люберцы-1 из Москвы. На фасаде виднеются выгоревшие надписи: «Международная к-я жатвенныхъ машинъ в Россiи. Люберецкiй заводъ» и «International Harvester Co in Russia. Lubertzy Works». Изначально окна были меньше (одно сохранилось у правого края фасада), над простенками окон видны части круглых логотипов с монограммами IHC. Это свидетельство былых торговых связей с легендарной американской компанией, выпускавшей грузовики и сельскохозяйственную технику.

Lubertzy Works». Изначально окна были меньше (одно сохранилось у правого края фасада), над простенками окон видны части круглых логотипов с монограммами IHC. Это свидетельство былых торговых связей с легендарной американской компанией, выпускавшей грузовики и сельскохозяйственную технику.

Собственно, с этих цехов начинается история Люберец как города. В 1899 году в подмосковном селе появился завод паровых машин Карла Вейхельта, который вскоре стал международным тормозным заводом New York Air-Brake Co. А к 1910 году производство перекупил другой американский гигант, указанная на вывеске IHС. Вероятно, тогда же построен цех с вывеской. С 1924 года национализированное предприятие называлось Государственный Люберецкий завод жатвенных машин им. Ухтомского. Сейчас производство не действует, здание не состоит на госохране и судьба его неопределенна.

10. Мраморно-известковый завод в Карелии

1 / 8

Мраморный завод в Рускеале. 1930-е годыMauno Mannelin / Heninen. net

net

2 / 8

Трубы печей для обжига мраморного завода в Рускеале. 1930-е годыHeninen.net

3 / 8

Мраморный завод в Рускеале. Конец 1930-х годовHeninen.net

4 / 8

Заброшенный мраморный завод в Рускеале. 2011 год© Ivashko / Heninen.net

5 / 8

Заброшенный мраморный завод в Рускеале. 2011 год© Ilinbori / Heninen.net

6 / 8

Заброшенный мраморный завод в Рускеале. 2012 год© Pavel-skom / Heninen.net

7 / 8

Заброшенный мраморный завод в Рускеале. 2013 год© Yora / Heninen.net

8 / 8

Заброшенный мраморный завод в Рускеале. 2019 год© Fotodom

И наконец, самый необычный объект промышленного наследия на территории России — остатки мраморно-известкового завода в карельской Рускеале. Это старый скалистый каньон, находящийся на окраине туристического парка, пока совершенно не облагороженный. Завод был основан здесь в 1820-е годы Санкт-Петербургским университетом, а его сохранившая часть выстроена финнами в конце столетия. В искусственной низине стоит несколько печей для обжига извести, их высокие, перехваченные железными обручами трубы похожи на сужающиеся кверху минареты. Верхушки трех из семи труб рухнули, в остальных сохраняются высоко расположенные проемы, через которые по деревянным пандусам в печи загружали мраморную крошку. Производство умерло в 1990-е годы, с тех пор здесь ничего не происходит.

В искусственной низине стоит несколько печей для обжига извести, их высокие, перехваченные железными обручами трубы похожи на сужающиеся кверху минареты. Верхушки трех из семи труб рухнули, в остальных сохраняются высоко расположенные проемы, через которые по деревянным пандусам в печи загружали мраморную крошку. Производство умерло в 1990-е годы, с тех пор здесь ничего не происходит.

другие редкие архитектурные памятники, которые вот-вот могут исчезнуть

7 древних палат

Старинные каменные дома Москвы, Новгорода и других городов

7 старинных мостов

Древние плотины в Царицыно, валунная дамба на Соловках и мост, под которым Лермонтов пугал прохожих

12 уникальных деревянных храмов

Тройник, восьмерик, бочка и другие особенности церковной архитектуры XVII–XVIII веков

10 дореволюционных имений и дач

Где увидеть останки эклектики и модерна конца XIX — начала XX века

12 старинных усадеб, погибающих в российской провинции

Елизаветинский дворец под Дмитровом, роспись Брюллова в Ступино и Кваренги под Воронежем

8 исторических городов, исчезающих у нас на глазах

Почему нужно срочно спасать Вышний Волочек, Кимры, Вологду и другие городские поселения

8 уникальных русских храмов, которые еще можно успеть увидеть

Итальянский Ренессанс в Тверской области, калининградская готика и рококо под Липецком

Источники

- Белов А.

А., Шувалова Д. А. Вернется ли Америка в Люберцы.

А., Шувалова Д. А. Вернется ли Америка в Люберцы.М., 1992.

- Губанов А. В., Борознов С. А. К вопросу изучения типов объемно-пространственных решений казенных винных складов в конце XIX — начале ХХ в.

Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. № 1. 2014.

- Подольский Р. П. Материалы к истории архитектуры старых промышленных зданий в России XVII–XVIII вв.

Проблемы архитектуры. Т. 1, кн. 2. М., 1936.

- Толкачева Т. В. Строительство элеваторной системы в России (на примере Самарской губернии) в конце XIX — начале XX века.

Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012.

- Трубецкая И. А. Выявление и изучение промышленной архитектуры Подмосковья. Проблематика сохранения индустриальных и инфраструктурных ансамблей.

- Черкасов Г. Н. Новоткацкая фабрика Богородско-Глуховской мануфактуры — архитектура в контексте социальных потрясений 1905 года.

Проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна. Челябинск, 2011.

- Черкасов Г. Н. Памятники промышленности Ивановской области: сохранение и использование.

Памятники отечества. Вып. 2. М., 1983.

- Годовые кольца истории (история заводов и фабрик г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района).

Орехово-Зуево, 1999.

- Памятники архитектуры Московской области.

Вып. 4. М., 2009.

- Памятники промышленной архитектуры России.

Ростов-на-Дону, 2013.

Теги

Архитектура

XIX век

Руины

Таблица

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Обложка дня

Pink Floyd «Atom Heart Mother» (1970)

Игра дня

Узнай песню

Патент дня

Приставная пожарная лестница

Архив

Литература

От и до: расставьте события «Гарри Поттера» в правильном порядке

Игра на знание романов Джоан Роулинг

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2023. Все права защищены

Все права защищены

Толстовки, сумки, подарочные подписки и даже игра «Собери музей»! Лучшие подарки на Новый год в

Толстовки, сумки, подарочные подписки и даже игра «Собери музей»!

Лучшие подарки на Новый год в «Магазине Arzamas»

Подарки на Новый год: толстовки, сумки, подарочные подписки и даже игра «Собери музей»!

«Магазине Arzamas»В магазин!Магазин Arzamas

: Изобразительные искусства :: Культура и искусство :: Россия-ИнфоЦентр

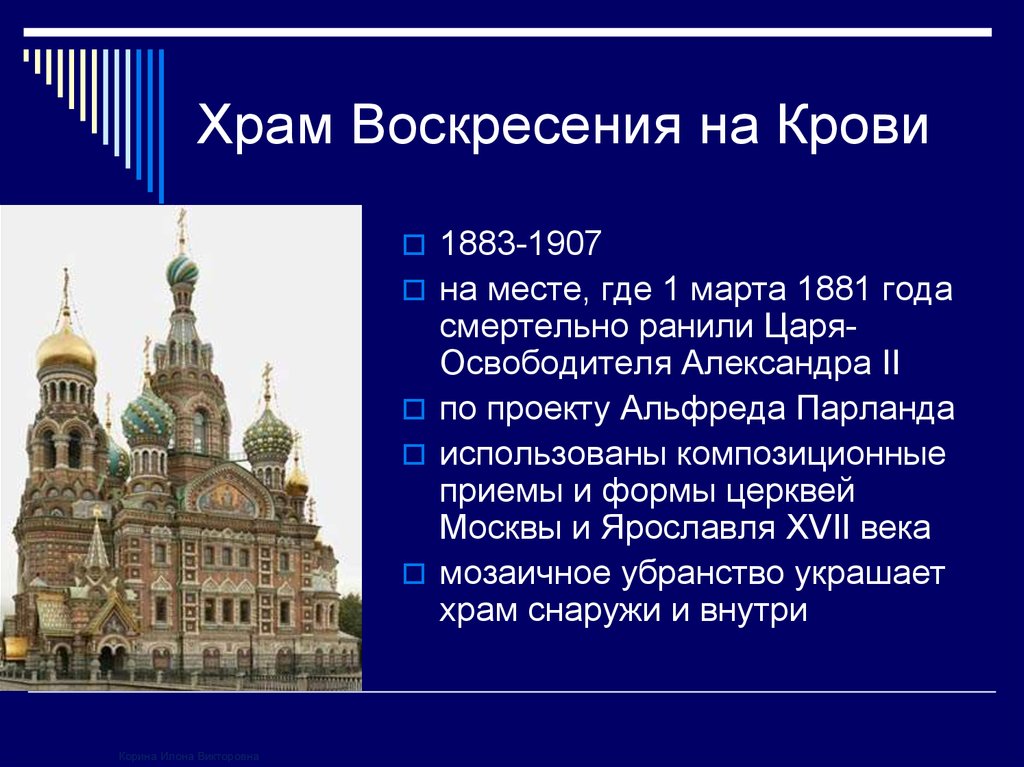

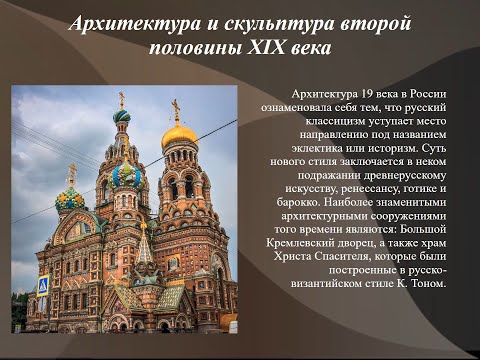

Русское Возрождение — направление в русской архитектуре, основанное на традициях древнерусского зодчества в сочетании с достоянием народной Руси и элементами византийского зодчества.

Стиль Русского Возрождения имел два течения:

1. Русско-византийский стиль в основном использовался архитекторами во второй половине XIX века и делал сильный упор на византийские мотивы в архитектуре.

2. Неорусский стиль появился в начале 20 века. Уходя своими корнями в традиции зодчества северной России, он впитал в себя и черты модерна.

Русский стиль в архитектуре сложился в 1870-х годах на фоне роста народничества и общего интереса к народной культуре и древнерусскому зодчеству. Весь стиль в русской архитектуре пропитан монументальностью, национальным духом и близостью к русскому сердцу.

Одним из первых направлений, возникших в стиле русского Возрождения, был русский византийский стиль, оформившийся в церковной архитектуре 1830-х гг. Его развитию способствовала весьма обширная государственная поддержка, поскольку русский византийский стиль воплощал в себе идею преемственности между Византией и Русью. Русское византийское зодчество восприняло ряд композиционных приемов и мотивов византийского зодчества, которые наиболее ярко выразились в «образцовых проектах» храмов Константина Тона 1840-х гг. Он спроектировал Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец и Оружейную палату в Москве, а также соборы в Ельце (Вознесенский собор), Томске, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Поиск и бронирование дешевых рейсов

Еще одно направление в стиле русского Возрождения возникло под влиянием романтизма и славянофильства. Новорусский стиль интерпретировал и импровизировал с мотивами древнерусской архитектуры. С таким подходом построены многие постройки Алексея Горностаева. Ярким образцом этого стиля является Погодинская изба, построенная Николаем Никитиным на Девичьем поле в Москве.

Развитие стиля в конце 19 века

В начале 1870-х годов идеи русских народников (народников) пробудили живой интерес к народной культуре, крестьянскому зодчеству и русскому зодчеству XVI-XVII веков. Одними из самых ярких построек в стиле русского Возрождения 1870-х годов были Башня Ивана Ропета (1873 г.) в подмосковном Абрамцево и Типография Мамонтова (1872 г.), построенная Виктором Гартманом в Москве. Это направление, активно пропагандируемое известным искусствоведом Владимиром Стасовым, распространилось на архитектуру деревянных выставочных залов и небольших городских домов, а затем охватило монументальное каменное зодчество.

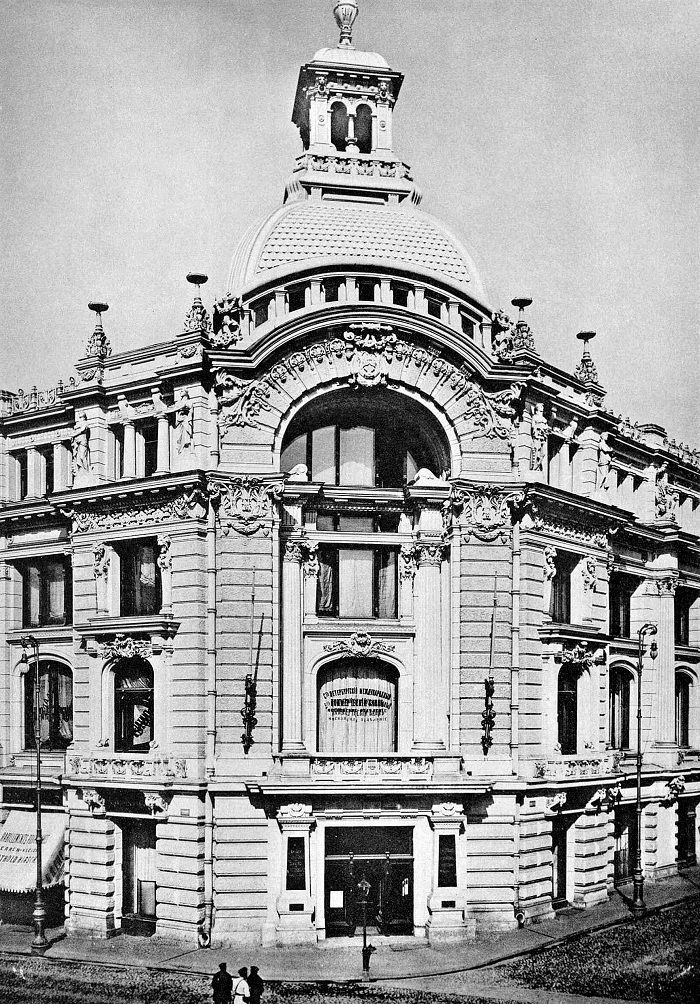

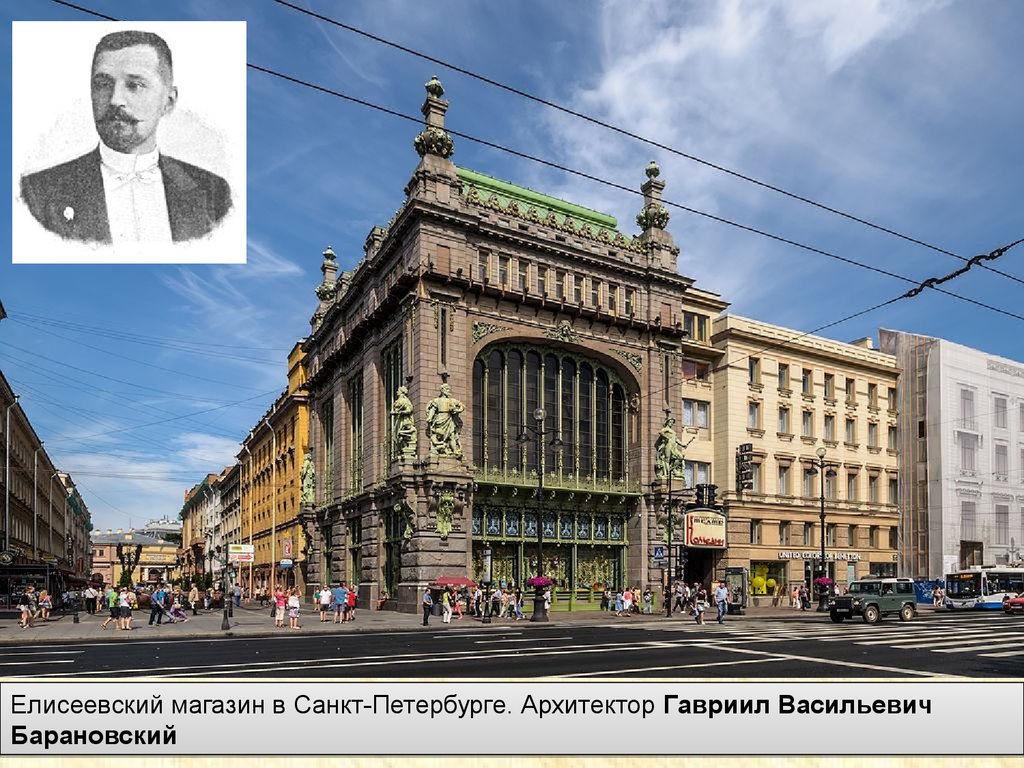

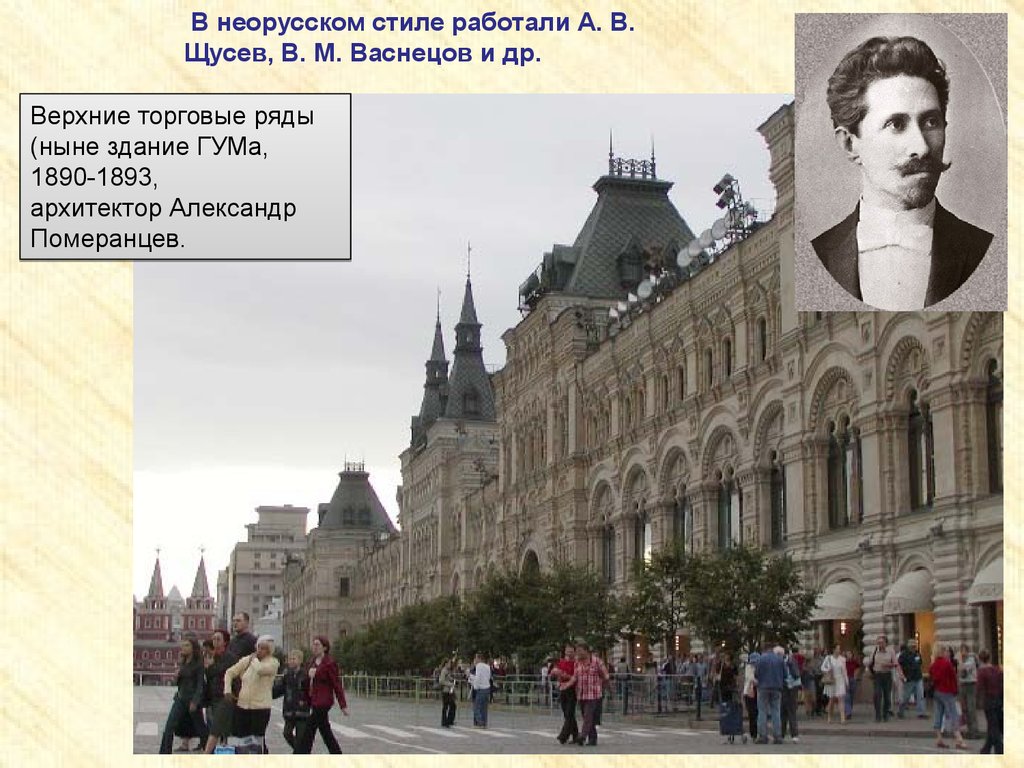

К началу 1880-х годов «манера Ропета» уступила место новому официальному подходу стиля русского Возрождения, почти дословно копировавшего декоративные мотивы русской архитектуры XVII века. При таком подходе белокаменные или кирпичные постройки стали обильно украшаться в духе русского народного зодчества. Этой архитектуре были свойственны утолщенные колонны, низкие сводчатые потолки, узкие окна, башнеобразные крыши, фрески с растительным орнаментом, использование многоцветных изразцов и массивная чеканка. Лучшие торговые центры (1890-1893, ныне знаменитое здание ГУМа на Красной площади) архитектора Александра Померанцева, здание Исторического музея (1875-1810, также на Красной площади) архитектора Владимира Шервуда и Саввинский двор архитектора Ивана Кузнецова. были построены таким образом.

Развитие в начале 20 века

Познайте Россию — бронируйте туры здесь

Новый русский стиль сформировался в начале 20 века. Русские зодчие, ищущие монументальной простоты, обращали взоры на памятники древней архитектуры Новгорода и Пскова и на традиции зодчества Русского Севера.

Здания в этом стиле иногда имеют чутье северного модерна. Новый русский стиль в основном нашел применение в Санкт-Петербурге в церковных зданиях, спроектированных Владимиром Покровским, Степаном Кричинским, Андреем Аплаксиным и Германом Гриммом. В то же время некоторые гостевые дома были построены и в новорусском стиле. Типичным примером тому был Дом Куппермана архитектора А. Л. Лишневского на улице Плуталова.

Здания в этом стиле иногда имеют чутье северного модерна. Новый русский стиль в основном нашел применение в Санкт-Петербурге в церковных зданиях, спроектированных Владимиром Покровским, Степаном Кричинским, Андреем Аплаксиным и Германом Гриммом. В то же время некоторые гостевые дома были построены и в новорусском стиле. Типичным примером тому был Дом Куппермана архитектора А. Л. Лишневского на улице Плуталова. Интересным образцом новорусского стиля с оттенком модерна является Нерукотворная церковь в Клязьме, построенная архитектором В. И. Мотылевым в Клязьме к 300-летию Дома Романовых. Построен в 1913—1916 годах по рисунку С. И. Вашкова (1879—1914), ученика известного художника Васнецова.

Историки архитектуры высказали мнение, что новорусский стиль ближе к модерну, чем к эклектике, и с этой точки зрения отличается от стиля русского Возрождения в его традиционном понимании.

Заказ уникальных экскурсий от местных жителей

Автор: Вера Иванова

| cih.ru /

. -> . Кириченко Е.В. Русское зодчество 1830-1910-х гг. / 1830-1910- | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Книга о русской архитектуре 1830-1910-х годов, периоде, непосредственно следующем за эпохой классицизма в русской архитектуре и предшествующем возникновению советской архитектуры 1920-х годов. Автор предпринимает попытку выявить его самобытные черты и определить место русской архитектуры 19 — начала 20 веков в общей картине. Эволюция и стили архитектуры XIX и начала XX веков анализируются на фоне русской культуры того времени, в контексте столкновения художественных, литературных, социальных, политических и эстетических тенденций, представленных в их теоретическом и практическом аспектах. Такой подход к предмету исследования и его задачам определил структуру книги, круг обсуждаемых вопросов и способ решения их. Книга состоит из двух относительно самостоятельных частей. Первая посвящена русской архитектуре 1830–1890-х годов. Это явление называется эклектикой, термином, хорошо зарекомендовавшим себя в этой стране. Во второй части рассказывается об архитектуре конца 19-начала 20 века в России Модерн и Ретроспективизм. Каждая часть состоит из трех глав по следующим темам: 1) Архитектура каждого из указанных периодов как особая композиционная система; 2) основные идеи и концепции, смоделированные и воплощенные в архитектуре, как решающие для понимания мировоззрения определенного исторического периода; 3) Реализация композиционно-коннотационного строя в практической архитектуре, основные направления в архитектуре и их наиболее характерные представители. Система понятий, вытекающих из самой природы архитектурного искусства как специфического продукта творчества человека, применимых ко всем без исключения архитектурным явлениям, предлагается автором в качестве рабочего приема для корректного сопоставления анализируемых художественных стилей. Выделяют два типа системообразующих отношений. Первый подход к архитектурному произведению как к единству утилитарного и эстетического, предполагающий взаимосвязь конструктивных и художественных элементов, физического объема и внутренней планировки. Вторая группа отношений, непосредственно не связанная с первой, лежит в сфере восприятия (художественное впечатление, производимое на человека отдельными зданиями и ансамблями, конструктивные особенности и приемы их соединения в гармоничное целое, рассматриваемое при при определенных условиях или под определенным углом). Приведенная выше система отношений достаточно убедительно показывает историческое своеобразие эклектики, последней стадии архитектуры Нового времени, начавшейся в Европе с Возрождения, а в России с реформ Петра I, и Модерна, положившего начало новому эпоха в истории архитектуры, и относящаяся к другой категории архитектурных стилей. Они во многом отличаются от постренессансных стилей и близки средневековому архитектурному языку (при всей уникальности того и другого). Первая глава первой части посвящена русской архитектуре 1830-1890-х годов. На примере русской архитектуры описаны композиционные принципы эклектики. В качестве основного и системообразующего принят принцип эквивалентности (эквивалентность стилевых элементов, акцентов, компонентов ансамбля, баланс эстетического и функционального аспектов). Некоторым аспектам мировоззрения XIX века, нашедшим выражение в архитектуре, посвящена вторая глава. Это историзм, гражданская активность художников, подчинение искусства целям и задачам образования, выражение в искусстве общественных и политических идеалов, демократизация искусства и общества, критическое мышление того времени. , проявившееся в архитектуре в форме бунта против традиций. В третьей главе показано, как общие социальные, философские и эстетические теории материализовались в архитектурных учениях и строительной практике, в различных архитектурных течениях и в творчестве отдельных мастеров. Большое внимание уделяется антиакадемической направленности архитектуры 19 в. В главе рассмотрен романтизм и национальный характер архитектуры, ее народные корни в представлении сторонников «русского стиля» разных оттенков. В связи с этим автор останавливается на конкретных архитектурных символах, как и во второй части, посвященной Модерну, на рационалистической концепции исторического своеобразия, на теории «рациональной архитектуры» и на «кирпичном стиле». Особо отмечается острота проблемы «стиля» на рубеже XIX и XIX вв.века, о котором шла речь на Первом, Втором и Третьем съездах русских архитекторов в 1892, 1895 и 1900 годах. прошлого века (К. Тон, М. Быковский, А. Штакеншнейдер, В. Стасов, В. Гартман, И. Ропет, Н. Султанов и др.). Вторая часть посвящена прежде всего Модерну и его развитию в России. Следующая глава посвящена идейному содержанию и художественной программе Модерна в его русском варианте с его демократизмом (А. Успенский) и его аристократизмом. Он обнажает социальные и философские источники своих иллюзий относительно преобразования жизни средствами искусства и объясняет вытекающую из этого ориентацию в России на наследие близких и далеких предшественников (славянофилов, философов, П. Чаадаева, Ф. Достоевского, В. Соловьева). Автором также рассматривается внутренняя противоречивость концепций модерна и единство противоположностей, сознательно устанавливаемое его идеологами как его программа. В последней главе рассказывается об национальных истоках и основных течениях русского модерна, прослеживается их развитие на фоне европейского модерна и проводится сравнение русского модерна с его европейским аналогом ар-нуво в его наиболее известных национальных разновидностях. Особое внимание уделяется неорусскому стилю, внутренним истокам модерна в России и позднему модерну. Ретроспективизм с его художественными принципами и идейным содержанием, бытовавшими в 1910-е гг., изложен в соотнесении с модерном. Наиболее выдающиеся деятели русской архитектуры периода 1830-1919 гг.10-е архитекторы Ф. Шехтель, Л. Кекушев, Н. Васильев, И. Кузнецов, В. Покровский, И. Бондаренко и др., а также художники В. Васнецов, Е. Поленова, С. Малютина, внесших свой вклад в русскую архитектуру, и очерчена географическая закономерность основных художественных направлений. | gif»> . : | ||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Современники не признавали в нем никаких достоинств. Когда Ван Гог умер, за гробом шло лишь несколько человек. Всего два-три десятка человек в Европе могли по достоинству оценить его искусство, которое великий художник адресовал будущему. Но прошли годы. В XX в. к художнику пришла заслуженная, хотя и запоздавшая слава. За полотна Ван Гога теперь платили колоссальные суммы. Так, например, картина «Подсолнухи» на аукционе была продана за рекордную сумму 39,9 млн долларов. Но и это достижение было перекрыто картиной «Ирисы», проданной за 53,9 млн долларов.

Современники не признавали в нем никаких достоинств. Когда Ван Гог умер, за гробом шло лишь несколько человек. Всего два-три десятка человек в Европе могли по достоинству оценить его искусство, которое великий художник адресовал будущему. Но прошли годы. В XX в. к художнику пришла заслуженная, хотя и запоздавшая слава. За полотна Ван Гога теперь платили колоссальные суммы. Так, например, картина «Подсолнухи» на аукционе была продана за рекордную сумму 39,9 млн долларов. Но и это достижение было перекрыто картиной «Ирисы», проданной за 53,9 млн долларов. А., Шувалова Д. А. Вернется ли Америка в Люберцы.

А., Шувалова Д. А. Вернется ли Америка в Люберцы.

Кириченко. Русская архитектура 1830-1910-х годов. . . .

Кириченко. Русская архитектура 1830-1910-х годов. . . . .

. в книге. Автор находит такое сопоставление целых сооружений более плодотворным, чем традиционные сопоставления архитектур отдельных периодов или стилей, осуществляемые на чисто формальном уровне. Последний подход неизбежно поверхностен, так как не учитывает существенных особенностей и законов каждого стиля. Этот новый прием казался особенно подходящим применительно к модерну и эклектике, не вписывающимся в устоявшееся представление о стиле как визуальной однородности форм.

в книге. Автор находит такое сопоставление целых сооружений более плодотворным, чем традиционные сопоставления архитектур отдельных периодов или стилей, осуществляемые на чисто формальном уровне. Последний подход неизбежно поверхностен, так как не учитывает существенных особенностей и законов каждого стиля. Этот новый прием казался особенно подходящим применительно к модерну и эклектике, не вписывающимся в устоявшееся представление о стиле как визуальной однородности форм.

Стилистическим принципам модерна как историко-художественного целого посвящена первая глава. Модерн представлен как слияние утилитарного и эстетического. Способ достижения этого слияния, основные источники архитектурных форм модерна, его главная черта — стилизация природных форм, роль и распределение декора в здании, фактурно-цветовые контрасты и ритм — все эти общие характеристики модерна ясно показывают, что Что общего и что отличает эклектику и модерн.

Стилистическим принципам модерна как историко-художественного целого посвящена первая глава. Модерн представлен как слияние утилитарного и эстетического. Способ достижения этого слияния, основные источники архитектурных форм модерна, его главная черта — стилизация природных форм, роль и распределение декора в здании, фактурно-цветовые контрасты и ритм — все эти общие характеристики модерна ясно показывают, что Что общего и что отличает эклектику и модерн. Определенные параллели проводятся между модерном и символизмом в литературе.

Определенные параллели проводятся между модерном и символизмом в литературе.