Архитектура россии в конце 19 века начале 20 века: Архитектура на рубеже XIX — XX веков • Архитектура

Типология русского церковного интерьера середины XIX—начала XX века: опыт систематизации

Опубликовано: Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Отв. ред. Н.К. Соловьёв. 2/2015. С. 155-167.

Отечественное церковное строительство XIX века до сих пор оставляет значительный простор для

исследования с точки зрения различных дисциплин, хотя литература, затрагивающая

материал русского храмостроения периода поздней Российской империи, весьма

внушительна. Она включает в себя монографии об архитекторах, с той или иной

степенью систематичности занимавшихся проектированием и строительством храмов[1]; справочные

своды и описания объектов культурного наследия регионов России и русского

Зарубежья, значительную долю в котором занимают церковные постройки[2];

исследования конкретных стилистических направлений архитектуры XIX столетия, в которых

освещаются и культовые сооружения[3]. К

этому стоит добавить некоторое число исторических и культурологических работ о

церковном зодчестве в России интересующего нас времени[4].

Проблема, однако, заключается в том, что все эти публикации не позволяют сформировать представления о церковном строительстве России указанного времени как о целостном явлении, сущность которого отнюдь не сводилась к буквальному повторению неких прототипов или тиражированию шаблонных схем, заимствованных из прошлого архитектуры.

По замечанию В.В. Стасова, «у архитектуры <…> две физиономии, как у

Януса. Одно лицо её глядит вперёд, другое назад»[5]. И

хотя фраза эта была помещена именитым критиком в особый контекст,

предполагающий обличение «преравнодушных» дельцов от эклектики, готовых

цитировать любые увражи на потребу платежеспособных заказчиков (вот он, лик,

обращённый в прошлое!), стасовское сравнение кажется очень верным для выяснения

содержания всего архитектурного процесса XIX века. Его специфическая особенность заключалась в соединении прогрессивных

строительных материалов и технологий с ретроспективным лексиконом внешнего и

внутреннего декора. Это касается не только новаторских по назначению сооружений,

но и построек, функции которых были вполне традиционны.

В этой статье предпринята попытка описания и классификации типов организации

внутреннего пространства церковных зданий периода историзма, ограничившись

конфессиональными рамками православия (или «господствующей церкви»). При этом в

сферу нашего внимания вошли не только реализованные постройки, но и проекты, некоторые

— вполне утопического свойства. Это объясняется исследовательской задачей,

которая состояла не в каталогизации объектов архитектурного наследия, а в описании

особенностей композиционного мышления в рамках конкретного жанра в конкретную

же эпоху.

Это объясняется исследовательской задачей,

которая состояла не в каталогизации объектов архитектурного наследия, а в описании

особенностей композиционного мышления в рамках конкретного жанра в конкретную

же эпоху.

Собранный материал представляется возможным разбить на четыре рубрики.

Первую из них составляют примеры использования крестово-купольной системы, которая восходит к византийским постройкам и считается классической для православного храма. Этот тип утвердился на Руси в качестве основного, начиная с домонгольского периода, и уже в средние века выступал воплощением древнего канона. Например, архитектура ранней Москвы XIV—начала XV веков была программно ориентирована на владимиро-суздальские образцы

[7]. В дальнейшем та же преемственность отразилась в облике соборов Московского Кремля и храмостроении XVI—XVII столетий

[8].

Исходя из сказанного, кажется естественным, что крестово-купольная

система в её одно-, пятиглавом вариантах вошла в репертуар церковной

архитектуры того периода, когда главной ценностью сделалась верность традициям

национального средневековья. Уже самые ранние постройки В.П. Стасова и К.А.

Тона 1820—1840-х годов, напоминающие «древние христианские храмы», представляли

собой именно крестово-купольные структуры. Однако применение таких

композиционных схем в контексте историзма было предопределено не только

упоминавшимся обращением к допетровскому наследию, но и архитектурной практикой

Нового времени, которому был вовсе не чужд план в виде равноконечного креста с

куполом над средокрестьем. Едва ли можно утверждать, что в реализованном

тоновском проекте храма Христа Спасителя «византийская» крестово-купольная тема

звучит сильнее, чем идея ренессансного центрического здания, предложенная

Браманте и развитая Микеланджело в римском соборе св. Петра.

Уже самые ранние постройки В.П. Стасова и К.А.

Тона 1820—1840-х годов, напоминающие «древние христианские храмы», представляли

собой именно крестово-купольные структуры. Однако применение таких

композиционных схем в контексте историзма было предопределено не только

упоминавшимся обращением к допетровскому наследию, но и архитектурной практикой

Нового времени, которому был вовсе не чужд план в виде равноконечного креста с

куполом над средокрестьем. Едва ли можно утверждать, что в реализованном

тоновском проекте храма Христа Спасителя «византийская» крестово-купольная тема

звучит сильнее, чем идея ренессансного центрического здания, предложенная

Браманте и развитая Микеланджело в римском соборе св. Петра.

По мере возрастания архитектурно-археологической эрудиции и формирования

потребности в аутентичной национально-выразительной форме, комбинированный

«русско-византийский» стиль сошёл со сцены. Однако в ходе проектирования

культовых сооружений второй половины XIX века крестово-купольная система применялась достаточно широко,

причём востребованными оказались сугубо «византийские» свойства церковного

интерьера – простор, чёткая структурированность пространства, эмоциональная

приподнятость образа, достигнутая за счёт сюжетной и орнаментальной живописи.

Бесстолпные решения. Наличие

несущих столбов, дробивших внутреннее пространство, было не только данью

«освящённой» веками традиции, но и следствием применения консервативной кирпично-сводчатой

конструкции. Для рассматриваемого периода характерна тенденция к отказу от

внутренних опор. Использование в перекрытии железобетонных сводов или каркаса в

виде пересекающихся параболических арок (опять-таки из железобетона или

кирпича) позволило добиться визуальной целостности пространства, общая

структура которого фактически повторяет структуру крестово-купольного интерьера.

Ранний пример церковного здания, внутреннее пространство которого сформировано перекрещивающимися несущими арками, мы обнаруживаем в церкви св. Пантелеймона в Кишинёве (арх. А.О. Бернардацци, 1889—1891), с характерной для византийских храмов крестообразностью объёмной композиции. Пример подобной «маскировки» бесстолпного интерьера являет и церковь Воскресения Христова в с. Тезине под Костромой (ныне г. Вичуга Ивановской области; арх. И.С. Кузнецов, 1908—1911), внешне воспроизводящая тип четырёхстолпного пятиглавого храма с фасадами, разбитыми по три прясла. Облик тезинской церкви отсылает к Успенскому собору Московского Кремля и в некоторых частях – к собору в Варшаве (арх. Л.Н. Бенуа, 1898—1912), и в нём никак не обнаруживает себя то обстоятельство, что перекрытие здания покоится на двух монументальных арках, соединённых перпендикулярными им шестнадцатью меньшими[9]. (Рис. 1)

Рис. 1 1 |

Справедливости ради, стоит сказать, что церковные интерьеры без несущих

опор (перекрытые сводами на распалубках, крещатыми, а также сомкнутыми сводами)

были известны в допетровской архитектуре. Во второй половине XIX века, с характерным для неё пристрастием

к наследию эпохи «первых Романовых», такая типология встречается в несколько

модернизированном виде: развитие строительной техники позволило перекрывать

четверик купольным сводом, несущим небольшую световую главу. В интерьере такое

перекрытие напоминало ренессансно-барочный купол с фонариком-лантерной, тогда

как извне могло скрываться под скатами кровли или быть задекорировано в виде

горки кокошников с одной или пятью главками (в последнем варианте четыре

меньших главы имели глухие, чисто декоративные барабаны). Примеры такого рода решений

можно найти в домовых церквах Медведниковских благотворительных учреждений в

Москве (арх. С.У. Соловьёв, 1902—1904)[10] или

в неосуществлённом проекте духовной семинарии для Могилёва, также в домовом

храме (арх.

| Рис. 2 |

Забота об увеличении внутреннего пространства храмов имела следствием появление с западной стороны крестово-купольных или бесстолпных четвериков развитых притворов, подчас одинаковой с основным объёмом высоты. Объёмно-пространственная композиция приобретала черты базиликальности.

Базиликальная и зальная схемы не типичны для позднего русского Средневековья. Тем примечательнее факт их

распространения в культовой архитектуре середины XIX—начала XX столетий, где протяжённый план

сочетался с системой декора, почерпнутого из репертуара московско-ярославского

узорочья. Причин для столь серьёзного отступления от традиционной типологии

православного храмостроения,

по-видимому, было две. Первой и самой очевидной являлась потребность в

увеличении вместимости внутреннего пространства.

Вариант бесстолпного зального пространства демонстрирует проект церкви на

Охтенском полигоне под Петербургом (арх. В.А. Косяков, 1902), оставшийся

неосуществлённым. Отличие интерьера этого храма от двух названных выше построек

обнаруживает устройство перекрытия, обусловившее отсутствие здесь окон второго

света. (Рис. 3)

(Рис. 3)

| Рис. 3 |

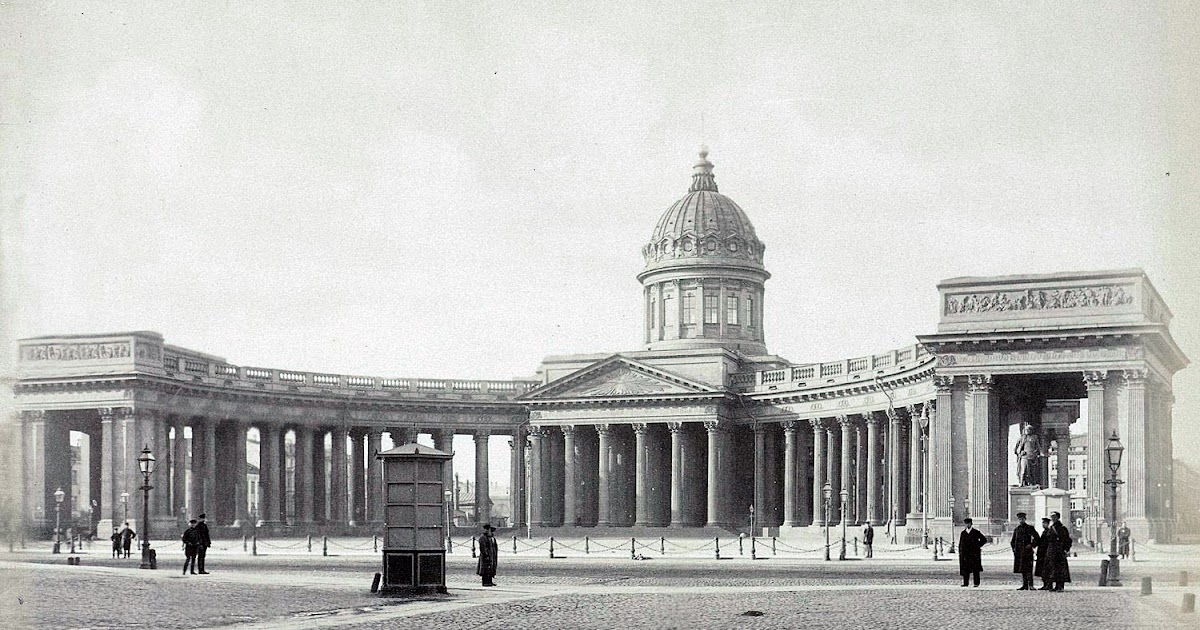

Однако базиликальный (зальный) тип церковного пространства не является совсем беспрецедентным в русской архитектуре. Здесь, вероятно, стоит вспомнить не только о «латинизирующих» планах петербургских соборов периода классицизма, но и о храмах «кораблём», в которых форсирована тема развития композиции по оси «запад-восток». Крупная, часто гипертрофированная трапезная палата таких церквей XVII века в холодное время года воспринимала функцию наоса. В базиликальных церквах XIX столетия можно видеть своеобразную переработку такой типологии.

В этой связи интересен проект церкви в урочище Лагодехи (Тифлис),

составленный А.И. фон Гогеном (1904) и опубликованный в журнале «Зодчий»[12].

Начатая по типу четырёхстолпного одноглавого храма в формах средневекового

грузинского зодчества, она по каким-то причинам оказалась недостроенной.

Согласно замыслу фон Гогена, четверик получал простую скатную кровлю на

стропилах, над входом возникала шатровая звонница, а восточная стена четверика

получала декоративное завершение в виде трёх небольших главок. (Рис. 4) Это —

предельно упрощённый вариант решения церковного здания.

(Рис. 4) Это —

предельно упрощённый вариант решения церковного здания.

| Рис. 4 |

Однако было бы неверно сводить ценность базиликальных интерьеров историзма к утилитарным выгодам. Данная типология в России, как и на Западе, ассоциировалась с памятниками раннехристианского зодчества, с древними базиликами Рима и Равенны. В частности, «равеннские» аллюзии присутствовали в интерьере церкви Александра Невского (арх. А.А. Докушевский, 1885; не сохр.), располагавшейся в здании Института инженеров путей сообщения в Петербурге.

Следует указать и на применение в русском храмостроении интересующего нас

периода типа купольной базилики, мотивированное стремлением воспроизвести

образные характеристики интерьера Софии Константинопольской. Самый известный

пример – Никольский Морской собор в Кронштадте (арх. В.А. Косяков, 1903—1913),

хотя аналогичная система купольных и конховых сводов, напоминающая главный храм

Восточно-римской империи, использовалась достаточно широко. При этом высокие

барабаны глав таких «неовизантийских» реплик сообщали их силуэтам нетипичный

для прообразов вертикализм. Эта особенность проявлялась и в характере

внутреннего пространства, сгруппированного вокруг средокрестья, осенённого

широким куполом. Своей законченности эта композиционная идея достигла в соборе

Александра Невского в Софии (арх. А.Н. Померанцев, 1904—1912), где соединены

вместе темы трёхнефной базилики и триконха.

При этом высокие

барабаны глав таких «неовизантийских» реплик сообщали их силуэтам нетипичный

для прообразов вертикализм. Эта особенность проявлялась и в характере

внутреннего пространства, сгруппированного вокруг средокрестья, осенённого

широким куполом. Своей законченности эта композиционная идея достигла в соборе

Александра Невского в Софии (арх. А.Н. Померанцев, 1904—1912), где соединены

вместе темы трёхнефной базилики и триконха.

Храмы-ротонды, как и базилики, традиционно ассоциируются с репертуаром западной архитектуры. С большей определённостью можно говорить о ротондальных (точнее, центрических) сооружениях начиная с XVI—XVII веков, которые ознаменовались проникновением в русскую архитектуру тенденций маньеризма и барокко. Позднее, ренессансно-классицистическая (палладианская) концепция ротондального храма в значительной степени сформировала облик русской культовой архитектуры конца XVIII—начала XIX столетий.

Следует оговориться, что центрические храмы эпохи историзма почти никогда

не являются ротондами в буквальном смысле слова. Чаще всего речь идёт о планировочных

схемах, в основу которых положен октагон (восьмерик), что больше соответствует

ориентации на допетровские и вообще средневековые прототипы. Пример октагонального

храма с выразительным ярусным силуэтом можно наблюдать в одном из проектов А.Л.

Гуна, слегка напоминающем в плане равеннскую церковь Сан Витале. (рис. 5)

Чаще всего речь идёт о планировочных

схемах, в основу которых положен октагон (восьмерик), что больше соответствует

ориентации на допетровские и вообще средневековые прототипы. Пример октагонального

храма с выразительным ярусным силуэтом можно наблюдать в одном из проектов А.Л.

Гуна, слегка напоминающем в плане равеннскую церковь Сан Витале. (рис. 5)

| Рис. 5 |

Центрическая композиция с подчёркнутой вертикальной динамикой в христианском зодчестве традиционно соотносится с идеей святости места (через напоминание о шатровой ротонде Гроба Господня в Иерусалиме). Наиболее актуальной такая композиция оказывалась для храмов-памятников, наполненных не только религиозным, но и политическим содержанием.

В качестве примера можно привести утраченный храм во имя Христа Спасителя

Преславного Преображения в Борках (арх. Р. Марфельд, 1891—1894), возведённый на

месте крушения императорского поезда 17 (29) октября 1888 г. Факт спасения

Александра III и его

семьи в этой катастрофе, разрушившей большую часть состава и стоившей более

двух десятков жизней обслуживающего персонала, был тут же интерпретирован в

религиозно-мистическом духе – как чудо, свидетельствующее о божественном

заступничестве за русского самодержца.

Факт спасения

Александра III и его

семьи в этой катастрофе, разрушившей большую часть состава и стоившей более

двух десятков жизней обслуживающего персонала, был тут же интерпретирован в

религиозно-мистическом духе – как чудо, свидетельствующее о божественном

заступничестве за русского самодержца.

Безусловно, храмы-памятники отнюдь не всегда проектировались в форме ротонды, достаточно вспомнить о храме Воскресения Христова в Петербурге. И всё же центрическое здание воспринималось во второй половине XIX века как наиболее верное оформление сакрального локуса. Об этом свидетельствует опубликованный в популярном журнале «Пчела» любительский проект-экфрасис некоего М. Лебедева, задумавшего храм-памятник «поворота на второе тысячелетие» в виде грандиозной купольной ротонды со множеством «говорящих» деталей и несколькими алтарями внутри, оформленными в различных стилях – от древнегреческого до японского[13], [14]. (Рис. 6)

Рис. 6 6 |

Предложенная классификация храмовых

интерьеров позволяет высказать некоторые дополнительные соображения

относительно того, какими путями развивалась отечественная архитектура в

обозначенных временных границах. Фокусирование внимания на

пространственно-планировочных характеристиках интерьеров, а не на тех или иных

аспектах стилизаторского декора, позволяет отрешиться от навязываемых через

него литературно-идеологических аллюзий. Конечно, для того чтобы представить

читателю основательные выводы, потребуется специальная аналитическая работа.

Как уже говорилось в начале статьи, здесь такая задача не ставилась. Тем не

менее, уже на данном этапе можно заключить, что храмостроение периода историзма

в России базировалось не столько на отрицании предшествующего периода (барокко

и классицизма), сколько на попытках синтезировать опыт допетровской и послепетровской

архитектуры. Столь же подвижной, несмотря на порой откровенно изоляционистскую

риторику апологетов национально-самобытного стиля, оказывается граница между

понятиями своего и чужого, когда в арсенале церковной

архитектуры оказываются формы, связанные с западной храмостроительной

традицией.

[1] См., например: Суслова А.В., Славина Т.А. Владимир Суслов. Л., 1978; Славина Т.А. Константин Тон. Л., 1989; Бартенева М.И. Николай Бенуа. СПб., 1994; Яковлев Н.А. Михаил Щурупов. СПб., 2001; Лисовский В.Г. Леонтий Бенуа и петербургская школа художников-архитекторов. СПб., 2006; Савельев Ю.Р. Николай Владимирович Султанов. Портрет архитектора эпохи историзма. СПб., 2009; Кириченко Е.И. Ф.О. Шехтель. Жизнь. Образы. Идеи. М., 2011; Печёнкин И.Е. Сергей Соловьёв. М., 2012; Кейпен-Вардиц Д.В. Храмовое зодчество А.В. Щусева в контексте архитектурно-художественных исканий неорусского стиля. М., 2013; Белоножкин А.Е. Санкт-Петербургский епархиальный архитектор А.П. Аплаксин. СПб., 2013; и др.

[2] См.: Шульц С.С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. СПб., 1994; Шабунин Е.А. Храмы Новосибирска: Исторический путеводитель. Новосибирск, 2002; Паламарчук П.Г. Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех московских храмов, в 4 т. 3-е изд. М., 2004-2005; Антонов В. В., Кобак А.В. Русские храмы и обители в Европе. СПб., 2005; они же. Святыни Санкт-Петербурга. Энциклопедия христианских храмов. СПб., 2010; Залесов В.Г. Архитекторы Томска (XIX—начало XX века). Томск, 2004; Левошко С.С. Русская архитектура в Маньчжурии. Конец XIX—первая половина ХХ века. Хабаровск, 2004; Звагельская В.Е. Эклектика в памятниках архитектуры Свердловской области. Екатеринбург, 2007; Попова Л.Д. Зодчество Архангельска. Художественный образ, стиль, традиция. Архангельск, 2010; Талалай М.Г. Русская церковная жизнь и храмостроительство в Италии. СПб., 2011; а также своды памятников архитектуры по регионам России.

В., Кобак А.В. Русские храмы и обители в Европе. СПб., 2005; они же. Святыни Санкт-Петербурга. Энциклопедия христианских храмов. СПб., 2010; Залесов В.Г. Архитекторы Томска (XIX—начало XX века). Томск, 2004; Левошко С.С. Русская архитектура в Маньчжурии. Конец XIX—первая половина ХХ века. Хабаровск, 2004; Звагельская В.Е. Эклектика в памятниках архитектуры Свердловской области. Екатеринбург, 2007; Попова Л.Д. Зодчество Архангельска. Художественный образ, стиль, традиция. Архангельск, 2010; Талалай М.Г. Русская церковная жизнь и храмостроительство в Италии. СПб., 2011; а также своды памятников архитектуры по регионам России.

[3] Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII—начала XX века. М., 1997; Лисовский В.Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000; Савельев Ю.Р. «Византийский стиль» в архитектуре России. Вторая половина XIX—начало XX века. СПб., 2005; Кишкинова Е.М. «Византийское возрождение» в архитектуре России. Середина XIX—начало XX века. СПб., 2006; Бицадзе Н.В. Храмы неорусского стиля. Идеи, проблемы, заказчики. М., 2009; и др.

СПб., 2005; Кишкинова Е.М. «Византийское возрождение» в архитектуре России. Середина XIX—начало XX века. СПб., 2006; Бицадзе Н.В. Храмы неорусского стиля. Идеи, проблемы, заказчики. М., 2009; и др.

[4] См., в частности: Горбатюк Д.А. «Русский» стиль и возрождение национальных традиций в культуре России в конце XIX—начала ХХ веков: Дисс. … кандидата культурологии. СПб., 1997; Туманик А.Г. Русский православный кафедральный храм второй половины XIX в. На примере архитектуры крупнейших православных храмов Сибири: Дисс. … доктора исторических наук. Новосибирск, 2001; Локонова Е.Л. Храм как культурно-символический текст (на примере православного Храма): Дисс. … кандидата философских наук. Ростов-на-Дону, 2008.

[5] Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства // Стасов В.В. Избранные сочинения, в 3 т. Т. 2. М., 1952. С. 499.

[6] Термины эти не равнозначны, но употребляются в литературе в качестве синонимов. Не вдаваясь в терминологические споры, в данной статье мы также позволим себе считать их синонимичными.

[7] См.: Воронин Н.Н. Зодчество Северо-восточной Руси. Т. 2. М., 1962.

[8] См. подробнее: Вдовиченко М.В. Архитектура больших соборов XVII века. М., 2009.

[9] См. подробнее: Печёнкин И.Е., Сайгина Л.В. Иван Сергеевич Кузнецов как архитектор-художник национального стиля // Архитектурное наследство / Отв. ред. И.А.Бондаренко. Вып. 59. М., 2013. С. 180—198. http://blogpechenkin.blogspot.ru/2014/03/blog-post.html

[10] См.: Печёнкин И.Е. Сергей Соловьёв. М., 2012.

[11] Строитель. 1900. № 9—10. Стб. 340.

[12] Зодчий. 1904. № 17. С. 207—208.

[13] [Лебедев М.] Храм Божий, или Дом молитвы, по проекту г. Лебедева // Пчела. 1877. № 6—8.

[14] См.: Кириченко Е.И. Запечатлённая история России. Монументы XVIII—начала ХХ века. Кн. 1. М., 2001. С. 304—309.

Россия во второй половине 19 века – общественные движения, архитектура, культура и реформы

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 1072.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 1072.

Положение России во второй половине XIX века оставалось крайне тяжёлым: она стояла на краю бездны. Экономика и финансы были подорваны Крымской войной, а народное хозяйство скованное цепями крепостного права не могло развиваться.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Александровой Екатериной Валерьевной.

Опыт работы учителем истории и обществознания — 11 лет.

Наследие Николая I

Годы правления Николая I считаются самыми неблагополучными со времён Смутного времени. Ярый противник каких-либо реформ и введения в стране конституции, российский император опирался на разветвленный бюрократический чиновничий аппарат. Идеология Николая I основывалась на тезисе “народ и царь едины”. Итогом правления Николая I стала экономическая отсталость России от стран Европы, неграмотность населения и произвол властей во всех сферах общественной жизни.

Необходимо было срочно решать следующие задачи:

- Во внешней политике-восстановить международный престиж России.

Преодолеть дипломатическую изоляцию страны.

Преодолеть дипломатическую изоляцию страны. - Во внутренней политике-создать все условия для стабилизации внутреннего экономического роста. Решить наболевший крестьянский вопрос. Преодолеть отставание от западных стран в промышленной отрасли за счет внедрения новых технологий.

- При решении внутренних задач правительству невольно приходилось сталкиваться с интересами дворянства. Поэтому настроение этого сословия тоже приходилось учитывать.

После правления Николая I России нужен был глоток свежего воздуха, страна нуждалась в реформах. Новый император Александр II это понимал.

Россия в царствование Александра II

Начало правления Александра II было отмечено волнениями в Польше. В 1863 году поляки подняли восстание. Несмотря на протест западных держав, русский император ввёл на территорию Польши армию и подавил мятеж.

Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 1861 года обессмертил имя Александра. Закон уравнял все сословия граждан перед законом и теперь все слои населения несли одинаковые государственные повинности.

- После частичного решения крестьянского вопроса были проведены реформы местного управления. В 1864 году была проведена Земская реформа. Это преобразование позволило снизить давление чиновничьего аппарата на органы местных властей и позволило решать большинство хозяйственных проблем на местах.

- В 1864 году были проведены судебные реформы. Суд становился самостоятельным органом власти и назначался Сенатом и царём пожизненно.

- При Александре II было открыто много образовательных учреждений, для рабочих строились воскресные школы, появились среднеобразовательные школы.

- Преобразования коснулись и армии: в 1874 году государь изменил 25 лет службы в армии до 6 лет на суше и 7 лет на флоте. Были отменены телесные наказания в армии и флоте.

- В царствование Александра II Россия достигла значительных успехов во внешней политике. Был присоединён Западный и Восточный Кавказ, часть Средней Азии. Разгромив Турцию в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., Российская империя восстановила черноморский флот и овладела проливами Босфор и Дарданеллы в Чёрном море.

При Александре II активизируется развитие промышленности, банкиры стремятся вкладывать деньги в металлургию и в строительство железных дорог. Вместе с тем, в сельском хозяйстве наметился некоторый упадок, так как освободившиеся крестьяне вынуждены были арендовать землю у своих бывших хозяев. В итоге, большинство крестьян разорялись и уходили в город на заработки вместе со своими семьями.

Рис. 1. Русский император Александр II.Общественные движения во второй половине XIX века

Преобразования Александра II способствовали пробуждению революционных и либеральных сил в русском обществе. Общественное движение второй половины XIX века делится на три основных течения:

- Консервативное течение. Основоположником этой идеологии выступил Катков, позднее к нему присоединились Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. Консерваторы считали, что Россия может развиваться только по трём критериям- “самодержавие, народность и православие” (теория официальной народности).

- Либеральное течение. Основоположником этого течения выступал видный историк Чичерин Б. Н., позднее к нему присоединились Кавелин К. Д. и Муромцев С. А. Либералы ратовали за конституционную монархию, право личности и независимость церкви от государства.

- Революционное течение. Идеологами этого течения изначально были А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский и В.Г. Белинский. Позднее к ним присоединился Н. А. Добролюбов. При Александре II мыслители выпускали журналы “Колокол” и “Современник”. Взгляды писателей-теоретиков основывались на полном неприятии капитализма и самодержавия как исторических строев. Они считали, что благоденствие для всех наступит лишь при социализме, причем социализм наступит сразу же минуя стадию капитализма и в этом ему поможет крестьянство.

Одним из основоположников революционного движения стал М.А. Бакунин, который проповедовал социалистическую анархию. Он считал, что цивилизованные государства следует разрушить, чтобы на их месте построить новую мировую Федерацию общин. Конец XIX века принёс организацию тайных революционных кружков, самыми крупными из которых были “Земля и воля”, “Великоросс”, “Народная расправа”, “Рублёвое общество” и тд. Пропагандировалось внедрение революционеров в крестьянскую среду с целью их агитации.

Конец XIX века принёс организацию тайных революционных кружков, самыми крупными из которых были “Земля и воля”, “Великоросс”, “Народная расправа”, “Рублёвое общество” и тд. Пропагандировалось внедрение революционеров в крестьянскую среду с целью их агитации.

Крестьяне никак не реагировали на призывы разночинцев к свержению власти. Это привело к расколу революционеров на два лагеря-практиков и теоретиков. Практики устраивали теракты и расправлялись с видными государственными деятелями. Так организация “Земля и воля” в 1879 году раскололась на две части: “Народную волю”, ставившую цель убийства и терроры, и “Черный передел”, выступающую за постепенную подготовку к революции. “Народная воля” вынесла смертный приговор Александру II. Приговор был приведён в исполнение 1 марта 1881 года после нескольких неудачных покушений. Террорист Гриневицкий бросил под ноги царю бомбу.

Россия в царствование Александра III

Александру III досталось государство глубоко потрясённое серией убийств видных политиков и полицейских чиновников. Новый царь сразу же приступил к разгрому революционных кружков, а их основных руководителей-Ткачёва, Перовскую и Александра Ульянова казнили.

Новый царь сразу же приступил к разгрому революционных кружков, а их основных руководителей-Ткачёва, Перовскую и Александра Ульянова казнили.

- Россия вместо почти подготовленной Александром II конституции, при правлении его сына, Александра III получила государство с полицейским режимом. Новый император начал планомерное наступление на реформы своего отца, поэтому его преобразования называют “контрреформами”.

- С 1884 года в стране были запрещены студенческие кружки, так как главную опасность свободомыслия правительство видело в студенческой среде.

- Были пересмотрены права местного самоуправления. Крестьяне опять лишались голоса при выборе местных депутатов. В городской думе заседало богатое купечество, а в земствах местное дворянство.

- Судебная реформа тоже подверглась изменениям. Суд стал более закрытым, судьи более зависимыми от властей.

- Александром III стал насаждаться великорусский шовинизм. Провозглашался любимый тезис императора-“Россия для русских”.

К 1891 году с попустительства власти начинаются погромы евреев. Проводилась русификаторская политика.

К 1891 году с попустительства власти начинаются погромы евреев. Проводилась русификаторская политика.

Александр III мечтал о возрождении абсолютной монархии и наступлении эпохи реакции. Правление этого царя протекало без войн и международных осложнений. Это позволило ускоренно развиваться внешней и внутренней торговле, росли города, строились заводы и фабрики. В конце XIX века увеличилась протяжённость дорог в России. Было начато строение Сибирской магистрали, чтобы соединить центральные районы государства с побережьем Тихого океана.

Рис. 2. Строительство Сибирской магистрали во второй половине XIX века.Культурное развитие России во второй половине XIX века

Преобразования, начавшиеся в эпоху Александра II, не могли не затронуть различные сферы культуры России во второй XIX века.

- Литература. Новые взгляды на быт русского населения получили широкое распространение в литературе. Общество писателей, драматургов и поэтов разделилось на два течения-так называемых славянофилов и западников.

К славянофилам себя причисляли А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. Славянофилы считали, что у России свой особенный путь и никакого западного влияния на русскую культуру не было и не будет. Западники, к коим себя причисляли Чаадаев П. Я., И. С.Тургенев, историк Соловьёв С. М., утверждали, что Россия, наоборот, должна идти по западному пути развития. Несмотря на различия взглядов, и западников и славянофилов одинаково волновала дальнейшая судьба русского народа и государственного устройства страны. На конец XIX- начало XX века приходится расцвет русской литературы. Свои лучшие произведения пишут Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, А. П. Чехов и Л. Н. Толстой.

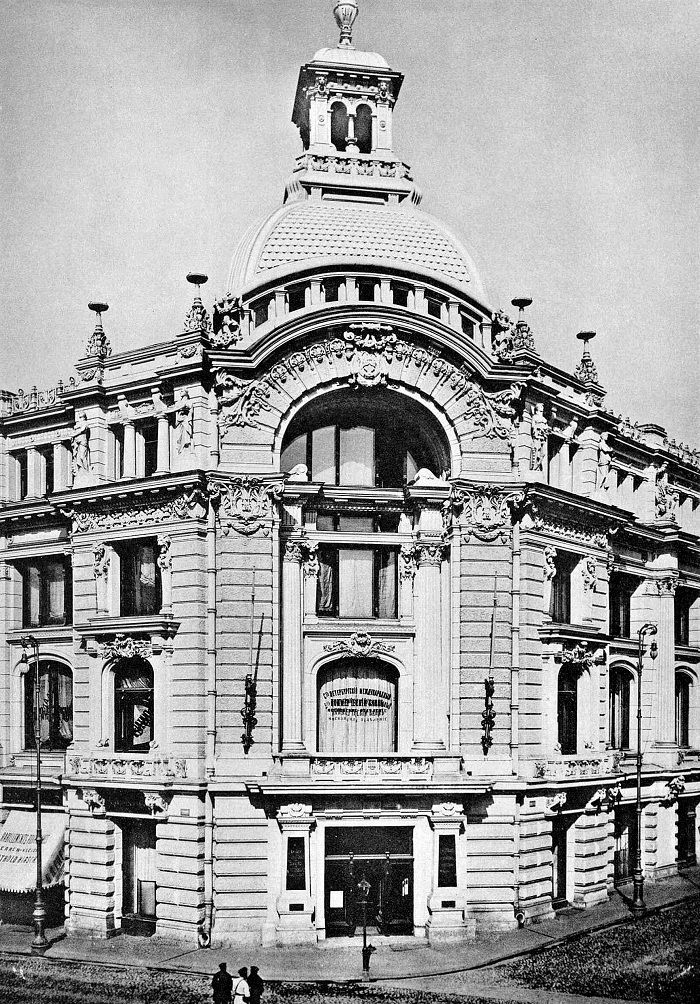

К славянофилам себя причисляли А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. Славянофилы считали, что у России свой особенный путь и никакого западного влияния на русскую культуру не было и не будет. Западники, к коим себя причисляли Чаадаев П. Я., И. С.Тургенев, историк Соловьёв С. М., утверждали, что Россия, наоборот, должна идти по западному пути развития. Несмотря на различия взглядов, и западников и славянофилов одинаково волновала дальнейшая судьба русского народа и государственного устройства страны. На конец XIX- начало XX века приходится расцвет русской литературы. Свои лучшие произведения пишут Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, А. П. Чехов и Л. Н. Толстой. - Архитектура. В архитектуре во второй половине XIX века стал преобладать эклектизм-смешение различных стилей и направлений. Это сказалось на строительстве новых вокзалов, торговых центров, многоквартирных домов и т.д. Также получило развитие проектирование тех или иных форм в архитектуре более классического жанра.

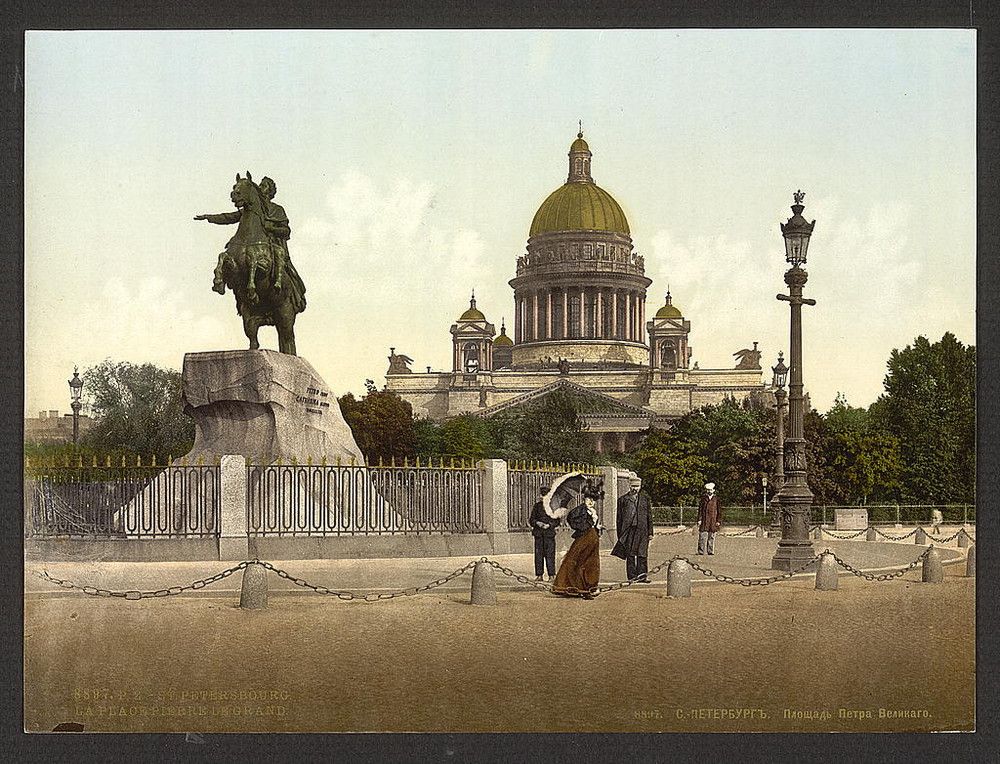

Широко известным архитектором этого направления был А. И. Штакеншнейдер, с помощью которого был спроектирован Мариинский дворец в Санкт-Петербурге. С 1818 по 1858 год в Петербурге возводился Исаакиевский собор. Этот проект был разработан Огюстом Монферраном.

Широко известным архитектором этого направления был А. И. Штакеншнейдер, с помощью которого был спроектирован Мариинский дворец в Санкт-Петербурге. С 1818 по 1858 год в Петербурге возводился Исаакиевский собор. Этот проект был разработан Огюстом Монферраном.

- Живопись. Художники, вдохновленные новыми веяниями, не хотели работать под плотной опекой Академии, которая застряла в классицизме и была оторвана от реального видения искусства. Так, художник В. Г. Перов заострял своё внимание на различных сторонах жизни общества, подвергая острой критике пережитки крепостного строя. На 60-е годы пришёлся расцвет работ портретиста Крамского, В. А. Тропинин оставил нам прижизненный портрет А. С. Пушкина. В узкие рамки академизма не вписывались и работы П. А. Федотова. Его работы “Сватовство майора” или “Завтрак аристократа” высмеивали тупое самодовольство чиновников и пережитки крепостного строя.

В 1852 года в Санкт-Петербурге открылся Эрмитаж, где были собраны лучшие произведения живописцев со всего мира.

Что мы узнали?

Из кратко описываемой статьи можно узнать о преобразованиях Александра II, о возникновении первых революционных кружков, о контрреформах Александра III, а также о расцвете русской культуры во второй половине XIX века.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Татьяна Шумилова

7/10

Фаиль Юддддд

10/10

Наталья Прудкогляд

10/10

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 1072.

А какая ваша оценка?

Правдивые истории московских построек рубежа веков / Новости / Сайт Москвы

Культура

Фото Максима Денисова, Mos.ru

Фасады нескольких московских домов конца 19 — начала 20 веков напоминают теремы-теремки, знакомые всем россиянам по детским сказкам. Кто создал эту архитектуру и почему? У каждого из этих зданий есть своя история, которая может быть сказкой или сагой.

Кто создал эту архитектуру и почему? У каждого из этих зданий есть своя история, которая может быть сказкой или сагой.В ноябре 2020 года Москва заняла первое место в региональном конкурсе World Travel Awards как лучшее туристическое направление для изучения европейского культурного наследия – в немалой степени благодаря замечательным зданиям, построенным в городе на рубеже 19 900 11 век. Они словно вышли из сказки, с башнями, Жар-птицами и райскими цветами на фасадах. Каждое из этих зданий заслуживает отдельного рассказа. Читайте дальше, чтобы узнать историю знаменитых московских теремных зданий.

Русские теремыПетухи, окна разной формы, горельефы-змеи, сирены и фениксы на фресках. Неорусский доходный дом на Пречистенской набережной, , изначально принадлежавший Зинаиде Перцовой, кажется идеальным местом для русских сказок об Иване-царевиче, Змее Горыныче и Кощее Бессмертном.

«Неспециалисты называют их «сказочными домами», потому что они сразу напоминают творчество Ивана Билибина и Виктора Васнецова.На самом деле архитекторы, создававшие эти здания, имели в виду другую концепцию. После отмены крепостного права в 1861 году представители народа и творческой общественности искали средства самоидентификации. Они обращались к истокам русского зодчества, особенно к северным традициям, и пытались приспособить это к нуждам своих современников. Так возник неорусский (псевдорусский) стиль с двускатными крышами и коньками, орнаментом из кирпичной кладки и фресками, вдохновленными традиционной вышивкой. Дизайн был похож на 16 -го -го и 17-го -го -го века, когда русская культура еще не находилась под европейским влиянием», — объясняет Филипп Смирнов, краевед, главный редактор журнала «Московское наследие».

Российские предприниматели составили большую часть инвесторов, заказавших сказочные проекты для своих домов. Один из таких предпринимателей, Петр Перцов, страстный меценат, решил построить доходный дом для исполнителей и артистов. По иронии судьбы проект действительно пришел на помощь другому выдающемуся меценату и театральному деятелю Савве Мамонтову. В 1900 г. ему пришлось заложить свое имущество в счет погашения долгов, в том числе и театр «Метрополь». Во избежание банкротства он занялся народными промыслами в абрамцевских мастерских. Это произошло примерно в то время, когда Перцов вместе с художником Сергеем Малютиным планировал свой дом. Перцов заказал фреску из Абрамцево.

В 1900 г. ему пришлось заложить свое имущество в счет погашения долгов, в том числе и театр «Метрополь». Во избежание банкротства он занялся народными промыслами в абрамцевских мастерских. Это произошло примерно в то время, когда Перцов вместе с художником Сергеем Малютиным планировал свой дом. Перцов заказал фреску из Абрамцево.

«С ним работали Врубель, Малютин и Петров-Водкин [Савва Мамонтов — редактор Mos.ru ]. По городу стали появляться изразцовые росписи на русские фольклорные темы. Одной из таких картин было разноцветное панно на доме Перцовой», — рассказывает Филипп Смирнов.

На фреске изображено солнце с человеческим лицом и в его лучах распускаются фантастические цветы.

Купец Николай Игумнов, владелец Ярославской мануфактуры, тоже построил псевдорусский терем. Сооружение, спроектированное ярославским архитектором Николаем Поздеевым, имело башни, остроконечные фронтоны, а также сказочные алые цветы и Жар-птиц на фарфоровых декоративных изразцах.

«Этот особняк по улице Якиманка выделяется тем, что построен из импортных материалов. Например, голландский кирпич был импортирован и обожжен несколько раз, что сделало его похожим на камень», — продолжает Филипп Смирнов.

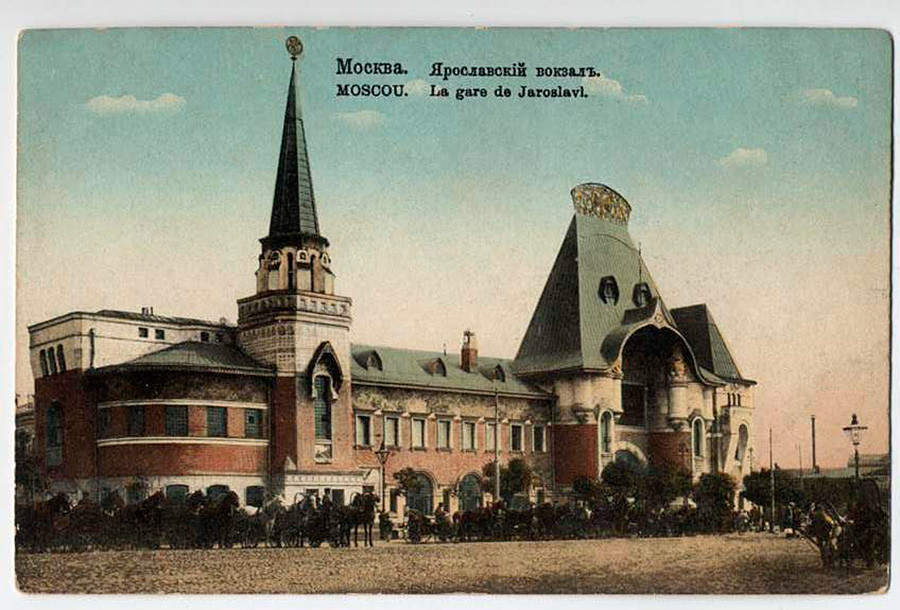

Еще один пример сказочных палат с шпилями и круглыми башнями и крепостной стеной — Ярославский вокзал . У здания есть своя примечательная история. По мере расширения Северной (Северной) железной дороги здание приходилось несколько раз перестраивать. Когда открылось движение поездов из Москвы в Архангельск, для расширения станции пригласили архитектора Федора Шехтеля.

«Архитектор только что вернулся из Глазго, где его севернорусский деревянный павильон выставлялся на ярмарке. Когда ярмарка закрылась, жители Глазго попросили оставить павильон в городе навсегда. Шехтель был так воодушевлен своим успехом, что решил перестроить Ярославский вокзал (тогда он назывался Северным) в псевдорусском стиле».

Еще одно здание продолжило тему северной архитектуры. Петр Щюкин, собиратель древнерусских артефактов (прежде всего с Русского Севера), хотел разместить свои сокровища в музее. Он обратился к архитектору Бернхарду (Борису) Фройденбергу, построившему Сандуновские бани, с предложением разработать проект, повторяющий очертания его экспонатов. Архитектор остановился на особняке из красного кирпича с ассиметричными башнями разной высоты и крутым крыльцом. Это был типичный для Ярославля стиль. В 1890-х годов здание возникло на Малой Грузинской улице.

«Поскольку Щукин был коллекционером русского антиквариата и искусства, перед Фрейденбергом стояла вполне конкретная задача: создать сокровищницу дома. И ему это удалось», — добавляет Филипп Смирнов.

Сегодня в тереме коллекционера находится Государственный биологический музей имени К. Тимирязева .

Исторические фасады нового и старого музеев практически полностью сохранились до наших дней. В августе прошлого года Департамент культурного наследия Москвы одобрил проект первой в истории комплексной реконструкции усадьбы. Реконструкция будет заключаться в укреплении фундамента и кирпичной кладки стен, ремонте крыш, обновлении оригинальных окон и дверей и воссоздании их утраченных элементов на основе архивных документов. В интерьерах также будет проведен ремонт, в ходе которого будут восстановлены недостающие мраморные напольные плитки с врезной мозаикой, лепниной и орнаментальными росписями.

В августе прошлого года Департамент культурного наследия Москвы одобрил проект первой в истории комплексной реконструкции усадьбы. Реконструкция будет заключаться в укреплении фундамента и кирпичной кладки стен, ремонте крыш, обновлении оригинальных окон и дверей и воссоздании их утраченных элементов на основе архивных документов. В интерьерах также будет проведен ремонт, в ходе которого будут восстановлены недостающие мраморные напольные плитки с врезной мозаикой, лепниной и орнаментальными росписями.

Краевед нашел сходство этой истории с историей другого здания Цветковской галереи на Пречистенской набережной . Любитель искусства Иван Цветков много лет собирал произведения русских художников и хотел иметь для своих картин настоящую «сокровищницу». В начале 20 века новой жемчужиной набережной стало здание пряничного домика из красного кирпича с застекленными оконными фартуками в виде кокошников и декоративными плитками с изображением райских птиц и цветов. Шедевр создал Виктор Васнецов.

Шедевр создал Виктор Васнецов.

Художник Виктор Васнецов спроектировал псевдорусский дом и для себя, в Троицком переулке (ныне Васнецова переулок). «Он был активным пропагандистом этого стиля в архитектуре. Он создал здание, которое станет для него источником вдохновения», — считает Филипп Смирнов.

Деревянный особняк в виде терема представляет собой сочетание различных архитектурных элементов. Есть комната, похожая на боярские палаты, и одна, похожая на крестьянскую избу. Другая комната выглядит как деревянная церковь.

Благодаря Виктору Васнецову, в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке появился и русский теремный фасад с кокошниками.

«У этого проекта была другая цель, которая заключалась в том, чтобы показать коллекцию живописи широкой аудитории – в частности, простым людям, таким как крестьяне, мещане и другим простолюдинам, которые лучше разбираются в таких стилях, как лубок, с простой графикой. Так архитекторы создавали эстетику, которая нравилась обычным людям».

Так архитекторы создавали эстетику, которая нравилась обычным людям».

Ампир, классицизм и много конструктивизма: Прогулка по ХамовникамОснователи галереи. Как братья Третьяковы полюбили искусство

Замки и дворцыВ начале 20 века модерн, вдохновленный европейскими эпосами, а не русскими сказками, стал популярным стилем в московской архитектуре.

«Первым особняком в стиле модерн в Москве стал дом архитектора Льва Кекушева в Глазовском переулке, , построенный в 1901 году. В конце концов, архитектор счел дом слишком маленьким для себя, и довольно скоро нашелся покупатель. Когда Кекушеву предложили втрое больше, чем на самом деле стоил дом, он согласился его продать. На эти деньги архитектор купил землю на Остоженке, построил новый особняк и зарегистрировал в качестве собственника свою жену Анну», — поясняет Филипп Смирнов.

Особняк, или, лучше сказать, средневековый замок, с лепниной в виде вьющихся растений и круглой башней, увенчанной остроконечной шляповидной крышей, стал широко известен как Дом Кекушевой . Здание было увенчано скульптурой льва, эмблемой архитектора, которую он включал в каждую свою работу в связи со своим именем Лев (Лев по-русски). Женой архитектора была «принцесса», жившая в замке. К сожалению, у этой сказки не было счастливого конца, так как Анна Кекушева ушла от мужа к его помощнику, оставив за собой право собственности на дом.

Здание было увенчано скульптурой льва, эмблемой архитектора, которую он включал в каждую свою работу в связи со своим именем Лев (Лев по-русски). Женой архитектора была «принцесса», жившая в замке. К сожалению, у этой сказки не было счастливого конца, так как Анна Кекушева ушла от мужа к его помощнику, оставив за собой право собственности на дом.

Скульптура льва таинственным образом исчезла с крыши особняка после революции. К сожалению, оригинал скульптуры так и не был найден, и спустя почти столетие реставраторы воссоздали трехметрового льва по архивным фотографиям. В ходе реставрации также были воссозданы оригинальные конструкции фасада и внутренняя планировка. Дом Кекушевой стал победителем конкурса «Московская реставрация» в 2018 году.

По словам Филиппа Смирнова, русский модерн часто был эклектичным и включал в себя элементы разных стилей. Некоторые дома получались настолько причудливыми, что клиенты отказывались покупать окончательное творение, которое казалось слишком непонятным и иноземным. Особняк Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке был одним из таких эксцентричных проектов. Он построил сказочный замок со смотровой площадкой, куполом, мозаичным полом и коваными оградами.

Особняк Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке был одним из таких эксцентричных проектов. Он построил сказочный замок со смотровой площадкой, куполом, мозаичным полом и коваными оградами.

«Архитектор хотел продемонстрировать масштаб своих возможностей и показать своим потенциальным заказчикам, что даже в нашем городе, в России, можно строить такие дворцы. На самом деле Шехтель известен тем, что строит дома, которые «разговаривают»: в одном из своих особняков он вырезал девятиметровое окно и поставил гигантский камин, такой большой, что в нем может стоять прямо человек ростом шесть футов. — говорит историк.Крепость и пагода

Некоторые архитекторы пошли еще дальше и создали весьма экзотические конструкции с загадочным смыслом, вошедшие в историю московских улиц. Одним из таких творений стал Особняк Арсения Морозова на Воздвиженке .

«В начале 20 века многие предприниматели ездили в Португалию, вдохновленные местной ненасильственной революцией 1908–1910 годов. Россияне размышляли, возможен ли подобный опыт в их стране», — объясняет Филипп Смирнов.

Россияне размышляли, возможен ли подобный опыт в их стране», — объясняет Филипп Смирнов.

Арсений Морозов в сопровождении архитектора Виктора Мазырина тоже отправился в Португалию. Купца покорил дворец Пена в Синтре, построенный в мавританском стиле с элементами мануэлино (архитектурный стиль, иногда называемый португальской поздней готикой, названный в честь короля Мануэля I Счастливого). Арсений Морозов хотел иметь подобный особняк в Москве, и Виктор Мазырин поддержал его идею. Сейчас это белая крепость с замковыми башнями и арочными окнами, лепниной в виде ракушек, рыцарским залом и интерьером, имитирующим арабский и китайский стили.

Проект Арсения никто не хвалил, даже его мать, которая, как говорят, сказала: «Раньше я была единственной, кто знал, что ты глупый, а теперь будет знать вся Москва». Однако Морозов прожил в своей крепости недолго. Во время одной из своих диких вечеринок он выстрелил себе в ногу на спор и умер от сепсиса в возрасте 35 лет. источник большого недоумения среди москвичей в то время. Братья Сергей и Семен Перловы были чайными торговцами и соперниками. Услышав, что в Москву приезжает канцлер Китая Ли Хунчжан, каждый из них захотел принять у себя видного чиновника и даже заключил пари.

Братья Сергей и Семен Перловы были чайными торговцами и соперниками. Услышав, что в Москву приезжает канцлер Китая Ли Хунчжан, каждый из них захотел принять у себя видного чиновника и даже заключил пари.

После смерти отца Семену Перлову достался в наследство дом на проспекте Мира, 5, построенный Романом Клейном. Помощник Клейна, Карл Гиппиус, фактически переделал фасад вновь построенного дома на Мясницкой улице, также созданного Романом Клейном. Сам Клейн отказался портить свое творение безвкусицей заказчика. Сергей попросил Гиппиус перепроектировать особняк в китайском стиле. С башней-пагодой, колокольчиками и орнаментами с изображением иероглифов, драконов и бамбука здание напоминало буддийский храм. Однако удачи китайская сказка не принесла Сергею Перлову. Китайский политик почтил визитом своего брата Семена и даже не остановился, чтобы заглянуть в магазин Сергея.

Бывшая чайная Сергея Перлова стала объектом культурного наследия федерального значения. В октябре 2020 года он был утвержден как памятник архитектуры. Специалисты провели инвентаризацию всех архитектурно-декоративных элементов, характерных для экстерьера и интерьера исторического здания. Особой ценностью считается интерьер, в том числе кессонный потолок с позолоченным орнаментом и фресками, светильники и резной декор из дерева. Некоторая мебель и предметы интерьера находятся там с момента открытия магазина — например, витрины и две китайские вазы высотой 1,5 метра.

Специалисты провели инвентаризацию всех архитектурно-декоративных элементов, характерных для экстерьера и интерьера исторического здания. Особой ценностью считается интерьер, в том числе кессонный потолок с позолоченным орнаментом и фресками, светильники и резной декор из дерева. Некоторая мебель и предметы интерьера находятся там с момента открытия магазина — например, витрины и две китайские вазы высотой 1,5 метра.

Драконы и башня пагоды: Завораживающий чайный домик Перлова

Нет конца сказкаСегодня в большинстве «сказочных» зданий посольств или посольств иностранных государств. Дипломатический корпус МИД России имеет офисы в Цветковской галерее и Доме Перцовой. Особняк Шехтеля — резиденция посла Уругвая, а Дом Игумнова — резиденция посла Франции.

«Когда советское правительство устанавливало дипломатические отношения с другими странами, их дипломатическим представительствам предлагались самые лучшие и относительно новые особняки, — поясняет Филипп Смирнов.

Краевед отмечает, что многие москвичи редко покидают город в эти дни, чем и объясняется их интерес к этим необычным зданиям. Местные жители гуляют по московским улицам и рассматривают красивые фасады, которых раньше, наверное, не замечали.

«Архитектура настолько красочна и очаровательна, что люди хотят знать историю этой сказки», — заключает он.

Мезонин Хаус и Отель Peking Peking Tower: 2020 Moscow Reportions

Tags

Архитектура культурного наследия. Дом

Период возрождения конца 19 века и начала 20 века иногда называют эклектичным движением в американской архитектуре. Строительные проекты этой эпохи должны были быть более точными версиями более ранних архитектурных стилей и традиций. В предыдущие архитектурные периоды элементы различных стилей, вдохновленных Европой, были объединены и организованы для создания новых стилей, таких как стили готического возрождения, итальянского стиля или Второй империи. В конце 19Век эклектики или эпохи Возрождения возникло желание создавать здания, которые были бы более точно смоделированы по оригинальным формам, которые их вдохновили. Что наиболее важно, впервые старые здания ранней Америки были включены в качестве источника вдохновения для архитектурного стиля. Интерес к американской истории и чувство гордости за наше наследие были вызваны празднованием столетия со дня рождения страны в Филадельфийском столетии 1876 года. Это внимание к американским традициям было продолжено на Колумбийской выставке в Чикаго 189 года.3.

Строительные проекты этой эпохи должны были быть более точными версиями более ранних архитектурных стилей и традиций. В предыдущие архитектурные периоды элементы различных стилей, вдохновленных Европой, были объединены и организованы для создания новых стилей, таких как стили готического возрождения, итальянского стиля или Второй империи. В конце 19Век эклектики или эпохи Возрождения возникло желание создавать здания, которые были бы более точно смоделированы по оригинальным формам, которые их вдохновили. Что наиболее важно, впервые старые здания ранней Америки были включены в качестве источника вдохновения для архитектурного стиля. Интерес к американской истории и чувство гордости за наше наследие были вызваны празднованием столетия со дня рождения страны в Филадельфийском столетии 1876 года. Это внимание к американским традициям было продолжено на Колумбийской выставке в Чикаго 189 года.3.

Двумя наиболее распространенными стилями этого периода были колониальное возрождение и классическое возрождение, которые были вдохновлены ранними американскими зданиями в стиле грузинского, федерального, греческого или римского возрождения.

Преодолеть дипломатическую изоляцию страны.

Преодолеть дипломатическую изоляцию страны.

К 1891 году с попустительства власти начинаются погромы евреев. Проводилась русификаторская политика.

К 1891 году с попустительства власти начинаются погромы евреев. Проводилась русификаторская политика. К славянофилам себя причисляли А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. Славянофилы считали, что у России свой особенный путь и никакого западного влияния на русскую культуру не было и не будет. Западники, к коим себя причисляли Чаадаев П. Я., И. С.Тургенев, историк Соловьёв С. М., утверждали, что Россия, наоборот, должна идти по западному пути развития. Несмотря на различия взглядов, и западников и славянофилов одинаково волновала дальнейшая судьба русского народа и государственного устройства страны. На конец XIX- начало XX века приходится расцвет русской литературы. Свои лучшие произведения пишут Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, А. П. Чехов и Л. Н. Толстой.

К славянофилам себя причисляли А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. Славянофилы считали, что у России свой особенный путь и никакого западного влияния на русскую культуру не было и не будет. Западники, к коим себя причисляли Чаадаев П. Я., И. С.Тургенев, историк Соловьёв С. М., утверждали, что Россия, наоборот, должна идти по западному пути развития. Несмотря на различия взглядов, и западников и славянофилов одинаково волновала дальнейшая судьба русского народа и государственного устройства страны. На конец XIX- начало XX века приходится расцвет русской литературы. Свои лучшие произведения пишут Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, А. П. Чехов и Л. Н. Толстой. Широко известным архитектором этого направления был А. И. Штакеншнейдер, с помощью которого был спроектирован Мариинский дворец в Санкт-Петербурге. С 1818 по 1858 год в Петербурге возводился Исаакиевский собор. Этот проект был разработан Огюстом Монферраном.

Широко известным архитектором этого направления был А. И. Штакеншнейдер, с помощью которого был спроектирован Мариинский дворец в Санкт-Петербурге. С 1818 по 1858 год в Петербурге возводился Исаакиевский собор. Этот проект был разработан Огюстом Монферраном. На самом деле архитекторы, создававшие эти здания, имели в виду другую концепцию. После отмены крепостного права в 1861 году представители народа и творческой общественности искали средства самоидентификации. Они обращались к истокам русского зодчества, особенно к северным традициям, и пытались приспособить это к нуждам своих современников. Так возник неорусский (псевдорусский) стиль с двускатными крышами и коньками, орнаментом из кирпичной кладки и фресками, вдохновленными традиционной вышивкой. Дизайн был похож на 16 -го -го и 17-го -го -го века, когда русская культура еще не находилась под европейским влиянием», — объясняет Филипп Смирнов, краевед, главный редактор журнала «Московское наследие».

На самом деле архитекторы, создававшие эти здания, имели в виду другую концепцию. После отмены крепостного права в 1861 году представители народа и творческой общественности искали средства самоидентификации. Они обращались к истокам русского зодчества, особенно к северным традициям, и пытались приспособить это к нуждам своих современников. Так возник неорусский (псевдорусский) стиль с двускатными крышами и коньками, орнаментом из кирпичной кладки и фресками, вдохновленными традиционной вышивкой. Дизайн был похож на 16 -го -го и 17-го -го -го века, когда русская культура еще не находилась под европейским влиянием», — объясняет Филипп Смирнов, краевед, главный редактор журнала «Московское наследие».