Архитектура в междуречье: Архитектура стран Двуречья и Месопотамии

Дома в Междуречье • Architectural Idea

Почва равнины Месопотамии состоит из наносных отложений постоянных водных потоков, песка, глины и обломочного материала — галечника, гравия. Песчаные и глинистые отложения совершенно лишены твердых каменных пород, пригодных для строительства.

Основным строительным материалом служила глина, тростник, мелкий речной кустарник. Решетки и плетни из тростника и лозы, обмазанные глиной, использовались как ограждающие конструкции домов, каркас состоял из плотных связок тростника.

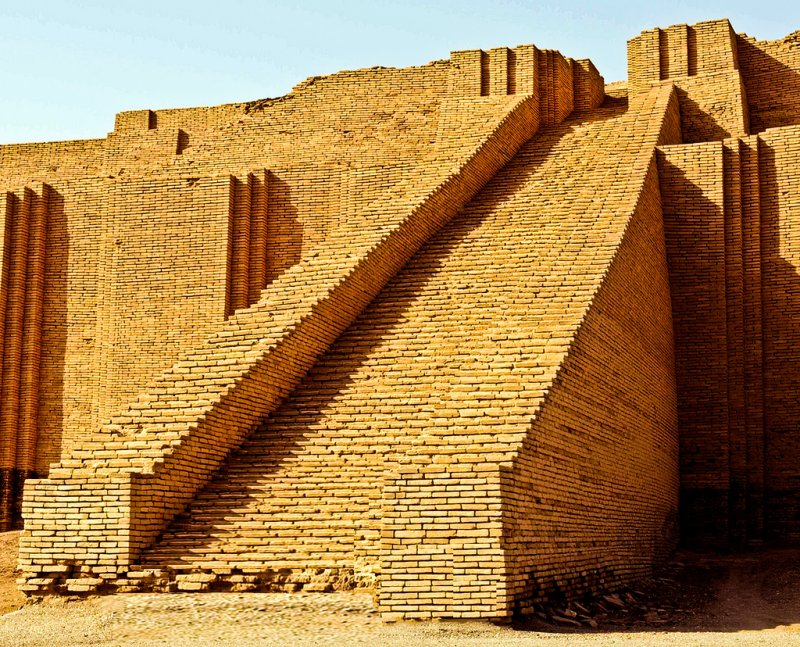

Население издавна вынуждено было восполнять отсутствие материалов сырцовым кирпичом — саманом, а известь — битумом или земляной смолой, которую добывали в окрестностях Вавилона и в Исе на Евфрате. Кирпичи изготавливали египетским способом: глину смешивали с тростником, формовали в виде высоких плит, ставили клеймо с именем царствующего государя и высушивали на солнце.

Сырой, только что отформованный кирпич, уложенный в стену без раствора, со временем слеживался в монолитную массу. Для просушивания стен большой толщины в них устраивали дренажно-вентиляционные каналы и укрепляли пропитанными битумом плетнями или тростниковыми циновками. Они предохраняли конструкции от влаги и почвенных солей.

Для просушивания стен большой толщины в них устраивали дренажно-вентиляционные каналы и укрепляли пропитанными битумом плетнями или тростниковыми циновками. Они предохраняли конструкции от влаги и почвенных солей.

Использование битума значительно повысило прочность кирпичной стены. Смесь глины и битума создавала каменную непроницаемость, но все же не гарантировала долговечность дома. Он требовал постоянного ремонта, и когда приходил в негодность, его полностью сносили, разравнивали площадку и строили новый дом.

Битум не только укреплял кладку, но и защищал стены и деревянную облицовку от муравьев и других насекомых. Кроме глины в смесь с битумом добавляли обыкновенную золу. Битум применялся также для отделки стен, изразцовой кладки и устройства асфальтовых полов.

В Междуречье возводили зубчатые стены. Зубчатый в плане профиль стены имел не столько декоративное назначение, сколько позволял облегчить кладку без потери прочности, а также избежать перегрева стены сочетанием освещенных и затененных участков. Как облицовочный материал и для цокольных этажей здания, которым угрожала сырость, применяли обожженный кирпич.

Как облицовочный материал и для цокольных этажей здания, которым угрожала сырость, применяли обожженный кирпич.

Дерево местной породы — пальма и привозные сосна, кедр и кипарис ценились очень высоко и в основном применялись для перекрытий, дверей, окон и их отделки. Деревянные двери считали большим богатством и движимым имуществом. Камень, как и дерево, был привозным и использовался в редких случаях для отделки.

Нехватка камня и дерева привела шумеров к изобретению новых перекрытий. Наряду с балочными перекрытиями из стволов пальмы, которые позволяли с вязаным из тростника каркасом перекрывать только небольшие пролеты (3-4 м), часто устраивалось сводчатое перекрытие из сырцового кирпича: такими сводами перекрывали внутреннее пространство жилых домов.

В целом ограниченные возможности перекрытий приводили к тоннелеобразным конструкциям помещений. Только во дворцах перекрытия были большими (7-10 м) и делались из привозного ливанского кедра. Деревянные балки использовали для устройства плоской кровли и междуэтажных перекрытий. Крыша всегда была плоской и держалась на пальмовых стволах и стенах.

Крыша всегда была плоской и держалась на пальмовых стволах и стенах.

В своей основе крыша была тростниковая и глиняная, поэтому после дождя ее приходилось ремонтировать. Под отвесными лучами солнца крыша быстро нагревалась, поэтому толстый земляной накат засевали травой. Испарение слегка охлаждало дом. Крышу затеняли навесы, над домами возводили глиняные купола вытянутого силуэта. Все это усиливало воздухообмен в жилище.

По своей конструкции шумерские дома были очень похожи на египетские и состояли из двора, застроенного по периметру жилыми помещениями, над которыми шла галерея с плоской крышей. Однако воинственный уклад жизни шумеров и ассирийцев отложил отпечаток на жилую архитектуру: они ценили солидность, массивность, толстые стены и крупные формы. Фасады домов штукатурили, отделывали для прочности пилястрами, вдоль крыши шел зубчатый карниз. По краю крыши проходил парапет с треугольными, квадратными и уступчатыми зубцами. Проемы в доме были настоящими бойницами.

На улицу дом выходил белеными глухими стенами, более богатые дома до второго этажа были выложены обожженным кирпичом. Чем меньше рядов обожженного кирпича внизу, тем менее состоятелен был хозяин дома. Подобная отделка имела и практическую пользу: ряды плитки или кирпича предохраняли дом от разлива, когда весенние дожди превращали улицы в потоки грязи.

Чем меньше рядов обожженного кирпича внизу, тем менее состоятелен был хозяин дома. Подобная отделка имела и практическую пользу: ряды плитки или кирпича предохраняли дом от разлива, когда весенние дожди превращали улицы в потоки грязи.

Шумерский дом чаще всего был одноэтажным, но иногда строили и второй этаж. Он имел цвет сырцового кирпича — серо-желтый. У очень обеспеченных людей второй этаж делали из дерева, он крепился на деревянных колоннах. Все помещения выходили во внутренний двор. По периметру двора тянулись деревянные галереи, обращенные во двор. Над жилыми помещениями на крышах строили террасы на кирпичных столбах: они защищали от прямых лучей солнца. Террасы покрывали слоем земли и засаживали растениями.

Из-за тесноты застройки стены соседних домов примыкали друг к другу. От солнечного перегрева дом защищали толстые, часто двойные стены. Площадь теплоотдачи увеличивала сотовидная облицовка стен небольшими глиняными трубками, открытыми отверстиями наружу. Простая входная дверь, очень узкая и низкая, была выкрашена в красный цвет от защиты от злых духов. Со стороны улицы дома имели несколько ступенек, спускавшихся к входу в дом, так как уровень улицы был выше из-за отходов строительных материалов, бытовых отбросов, грязи и наносного ветром песка и пыли.

Со стороны улицы дома имели несколько ступенек, спускавшихся к входу в дом, так как уровень улицы был выше из-за отходов строительных материалов, бытовых отбросов, грязи и наносного ветром песка и пыли.

В Междуречье было принято, чтобы входная дверь была совсем незаметной, иначе ее разрушат или утащат. Открывалась дверь внутрь. Входящий попадал в прихожую, где стоял кувшин с водой для омовения ног и рук и хранился инвентарь. Через другую дверь гости попадали на внутренний двор. На двери, ведущей во двор, укрепляли оберег от злых духов — апотропей. Обычно это была фигурка демона.

В середине внутреннего дворика находился бассейн — небольшое углубление с водой. Сам двор был ниже пола в доме. Дворы мостили обожженным кирпичом и устраивали наклон к центру.

Именно там находилось отверстие водостока. Если грунтовые воды были близко, в центре двора строили колодец. Для отвода дождевой воды и канализации служила система труб и дренажных колодцев, которая вела из двора на улицу и там соединялась с каналами и водостоками. Только у очень богатых домовладельцев во дворе росли два или три пальмовых дерева, в целом же зелени в городах было крайне мало. Деревья росли только по берегам рек.

Только у очень богатых домовладельцев во дворе росли два или три пальмовых дерева, в целом же зелени в городах было крайне мало. Деревья росли только по берегам рек.

Жилые дома строили всегда по одной и той же схеме, отработанной веками. Главные помещения дома всегда располагались на южной стороне двора и были обращены к северу своими проемами. Через двор освещались и проветривались все помещения дома. Крыша центрального помещения была выше всех остальных, за счет этого вверху были отверстия вместо окон. В южной части Двуречья, в частности, в Вавилоне, очаг устраивали во дворе. На севере Междуречья очаг делали в глинобитном полу дома, так как он обогревал жилье. Он был центром дома и имел отверстие для дыма.

Дом четко делился на жилую и хозяйственную части. Семья могла занимать нижние или верхние этажи южной части дома, двери и окна которой выходили на прохладную северную сторону и были защищены от зноя. Окна представляли собой узкие вентиляционные отверстия или отдушины под потолком, напоминающие щели. Они прикрывались камышовой или керамической решеткой. Со двора планировали вход в кухню с врытым в землю очагом из кирпича и кладовую. Для хранения припасов служили большие наполовину закопанные в землю глиняные сосуды.

Они прикрывались камышовой или керамической решеткой. Со двора планировали вход в кухню с врытым в землю очагом из кирпича и кладовую. Для хранения припасов служили большие наполовину закопанные в землю глиняные сосуды.

Напротив выхода из прихожей обязательно располагалась дверь в парадную комнату, где проходили торжества и прием гостей. Рядом с ней находилась умывальная, где мыли руки и лицо с речным песком, золой и мылящимися растениями. Под лестницами на галерее находилась уборная с высоким сидением и отверстием в полу. Нечистоты по дренажным трубам выводились прямо на улицу. На первом этаже была также и ванная комната с глиняной терракотовой ванной, наполовину врытой в землю и обмазанной битумом. Полы в ванной и уборной тоже были из битума. Через парадную комнату можно было попасть во второй малый дворик под навесом: здесь находился домашний алтарь и посторонних сюда не пускали.

В спальные комнаты поднимались по приставной деревянной лестнице, которая вела на деревянную балюстраду галерей, окаймлявших дом. Верхний второй этаж, который называли ругбум, по площади всегда был меньше первого. Отступая внутрь, он как бы образовывал уступы: получался дом в виде пирамиды. На втором этаже находились помещения женской половины. Оттуда лестница вела на крышу. На ней спали, сушили финики, выращивали овощи.

Верхний второй этаж, который называли ругбум, по площади всегда был меньше первого. Отступая внутрь, он как бы образовывал уступы: получался дом в виде пирамиды. На втором этаже находились помещения женской половины. Оттуда лестница вела на крышу. На ней спали, сушили финики, выращивали овощи.

Внутренняя отделка дома была довольно примитивной. Полы делали из каменных или керамических плите орнаментом и надписями. Но чаще в домах пол был глинобитный: из толченого мрамора или алебастра с последующим обмазыванием глиной и штукатуркой. Стены обмазывали глиной и белили, затем покрывали ярким узором с использованием черного, белого, синего и красного цветов. Стены украшали рельефами из доступных пород камня, шерстяными тканями и коврами с вышивками с преобладанием пурпурного и желтого цветов. Кипарисовые двери обивали бронзой.

ШУМЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ И УТВАРЬ

Поскольку дерево было весьма дорогим материалом, то для изготовления мебели и утвари активно использовали тростник. Из него плели ложа, низкие табуретки, скамеечки и даже сундуки. Только в богатых домах мебель была деревянной. Но и она была очень простой и конструктивной, основанной на геометрическом сочетании вертикальных несущих ножек и горизонтальных стоек, или царг.

Только в богатых домах мебель была деревянной. Но и она была очень простой и конструктивной, основанной на геометрическом сочетании вертикальных несущих ножек и горизонтальных стоек, или царг.

Опоры и перекладины, располагающиеся под прямым углом, были практически лишены мягких линий. Другая характерная черта шумерской мебели — ее массивность и грубость фактуры дерева. Все это тщательно скрывали под декором из металлических накладок — листами, фурнитурой, кольцами, пуговицами и металлическими деталями креплений. Бронзовая и медная чеканка выполнялась особенно тщательно. Мебель также имела точеные деревянные детали, изготовленные токарным способом.

Столы имели простую форму: столешницу ставили на треножник.

Столы с прямыми ножками дополняли металлическими деталями. Мебель для сидения была массивной, с ножками в виде звериных лап, которые жгут в светильниках вместо масла», опирались на каблучки в виде шишек пинии. Даже небогатые шумеры часто делали прямые подставки для ножек для увеличения высоты изделия. Сидения бывали плетеными, кожаными, покрывались дорогими тканями и украшались бахромой и кистями. Текстиль вообще активно использовали для отделки мебели. Подушки обивали змеиной кожей, тканями с узорами и бахромой.

Сидения бывали плетеными, кожаными, покрывались дорогими тканями и украшались бахромой и кистями. Текстиль вообще активно использовали для отделки мебели. Подушки обивали змеиной кожей, тканями с узорами и бахромой.

В среднем жилище всегда имелись табуреты и стулья с плетеными сидениями и декоративными подушками. Кресла традиционно делались более высокими, чем стулья, их высоту увеличивали с помощью специальных подставок. Боковые элементы кресел выполняли в форме человеческих фигур, поддерживающих на вытянутых руках подлокотники. Именно они и стали прародителями кариатид, атлантов и герм — опор в виде человеческих фигур. Под ноги сидящего в кресле человека ставили скамейку.

Украшали мебель розетками, звездами, волнистой линией, растительными сюжетами — изображением шишек пинии (излюбленный мотив шумеров), веток туи, плодов граната, листьев и цветов, фантастических крылатых быков, львов, голов баранов, птиц и рыб. Сундуки и ящики делили на те, что для одежды, и те, что для драгоценностей. Существовали особые ящики для глиняных табличек и туалетных принадлежностей. Впрочем, все это могли хранить и в сосудах, зарытых в землю в кладовой.

Существовали особые ящики для глиняных табличек и туалетных принадлежностей. Впрочем, все это могли хранить и в сосудах, зарытых в землю в кладовой.

Шумерские кровати были во многом похожи на египетские, однако в Междуречье появилась кровать с балдахином на стойках. Подушки имели форму цилиндра, покрывала украшали тканями и бахромой. Благодаря шумерскому обычаю покрывать все предметы мебели тканями и коврами появились знакомые нам всем скатерти. Стол просто накрыли ковром с бахромой. Красивые узорчатые ассиро-вавилонские ковры высоко ценились.

Недостатка в сосудах не было ни в Вавилоне, ни в Ниневии. Сосуды были глиняными, медными или бронзовыми и служили для хранения и приготовления пищи. Они были круглой формы с одной или двумя ручками. Кроме металлических использовали сосуды из алебастра или стекла яйцевидной формы. Золотые и серебряные вещи имелись только в зажиточных домах.

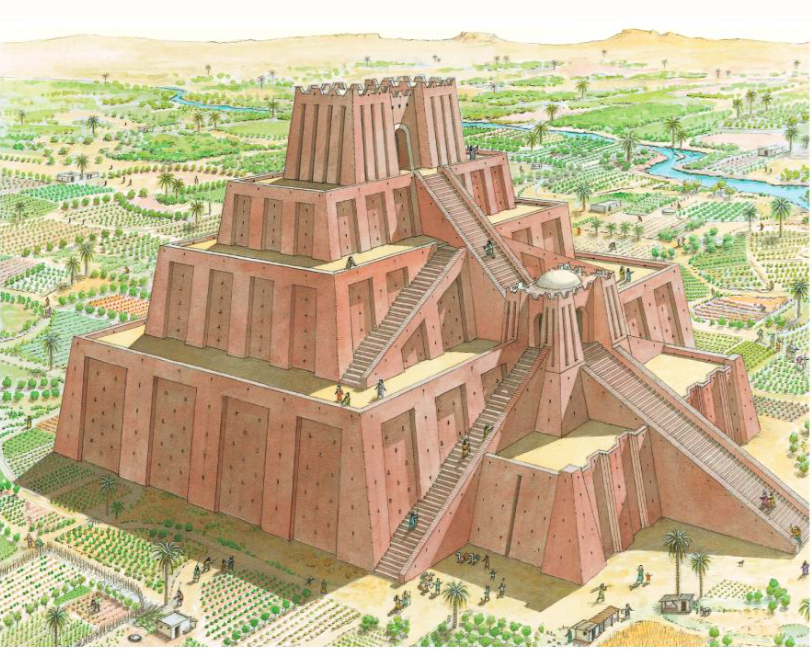

«Висячие сады» появились в Вавилоне под влиянием высоких ступенчатых башен — зиккуратов, где верхнюю часть башни завершал храм. Нижние платформы по периметру засаживали растениями, устраивая на них ямы, наполненные землей. Знаменитые сады Вавилона размещались на широкой четырехъярусной башне и были разбиты на насыпных террасах, покоящихся на сводах. Своды поддерживали мощные колонны, расположенные внутри каждого этажа. Сами террасы были сложены из массивных каменных глыб.

Нижние платформы по периметру засаживали растениями, устраивая на них ямы, наполненные землей. Знаменитые сады Вавилона размещались на широкой четырехъярусной башне и были разбиты на насыпных террасах, покоящихся на сводах. Своды поддерживали мощные колонны, расположенные внутри каждого этажа. Сами террасы были сложены из массивных каменных глыб.

Этажи садов поднимались уступами и соединялись широкими пологими лестницами, покрытыми розовыми и белыми отшлифованными каменными плитами. Высота этажей достигала около 28 м, благодаря чему растения получали достаточно света. Вся постройка была сквозной. Внутри галерей с колоннами помещались гроты, Сады Семирамиды украшенные цветным кафелем и расписанные фресками. Террасы соединялись витыми лестницами. В толще колонн были скрыты трубы, по которым вода из реки Евфрат насосами поднималась в висячие сады до самой верхней террасы.

Все растения в висячем саду были расположены так, как они росли в горах. Растения низменностей — на нижней террасе, высокогорные — на верхней. Среди зелени были устроены фонтаны, освежавшие воздух. Сад напоминал зеленую цветущую пирамиду, орошаемую фонтанами.

Среди зелени были устроены фонтаны, освежавшие воздух. Сад напоминал зеленую цветущую пирамиду, орошаемую фонтанами.

Сады были обращены в сторону прохладного ветра, который дул с северо-запада. Их аромат, тень и прохлада в безлесной равнинной Вавилонии в душном и знойном восточном городе казались жителям настоящим чудом. Каждый вавилонянин мечтал о небольшом маленьком садике на территории своей усадьбы, но многие были этого лишены. Висячие сады были разрушены мощными наводнениями, которые подмыли кирпичный фундамент колонн, и платформы обрушились на землю.

Архитектура и скульптура Месопотамии Культура Двуречья

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

По-разному называли эту древнейшую

страну, но одно имя оставалось у нее неизменным – Месопотамия. Так называли ее

греки, и значит, это – Междуречье, то есть область между двух рек, Евфратом и

Тигром. Обе реки для Месопотамии – то же самое, что плодородный Нил для Египта.

С марта по сентябрь разливаются они, неся мощные потоки воды с гор, и увлажняют

землю, испещренную каналами искусственного орошения. Так происходит сегодня, так

происходило и много веков назад. С давних времен реки изменили свое русло, но

когда-то они были ближе друг к другу, чем теперь. И в том месте, где они

сближались больше всего, на левом берегу Евфрата стоял город Вавилон. Впервые

упоминания о Вавилоне встречаются в легенде об аккадском царе Саргоне (2400 год

до нашей эры), подавившем восстание в подвластном ему городе. В древности местные

жители называли Вавилон «Вабили» («Врата бога»), греки трансформировали это

название в Вавилон, иракцы же до сих пор пишут и произносят это слово как «Бабилон».

Обе реки для Месопотамии – то же самое, что плодородный Нил для Египта.

С марта по сентябрь разливаются они, неся мощные потоки воды с гор, и увлажняют

землю, испещренную каналами искусственного орошения. Так происходит сегодня, так

происходило и много веков назад. С давних времен реки изменили свое русло, но

когда-то они были ближе друг к другу, чем теперь. И в том месте, где они

сближались больше всего, на левом берегу Евфрата стоял город Вавилон. Впервые

упоминания о Вавилоне встречаются в легенде об аккадском царе Саргоне (2400 год

до нашей эры), подавившем восстание в подвластном ему городе. В древности местные

жители называли Вавилон «Вабили» («Врата бога»), греки трансформировали это

название в Вавилон, иракцы же до сих пор пишут и произносят это слово как «Бабилон».

Когда древнегреческий историк Геродот посетил его, город был лишь памятником

своей былой славы и мощи. В 539 году до нашей эры (лет за сто до Геродота) в один

осенний день в него вступил персидский царь Кир – с большой армией и не без

помощи местных предателей. Захваченное им Нововавилонское царство было уже

отблеском, хотя и ослепительным, но все же лишь отблеском Древневавилонского

царства, давно обескровленного нападениями с севера и присоединенного перед этим

к Ассирии. Вавилон в то время, когда его посетил Геродот, выглядел еще как при

царе Навуходоносоре II, ибо после него город уже не расширялся, но за прошедшие

сто лет еще не успел захиреть. Навуходоносор очень много строил в Вавилоне.

Превратив столицу в неприступную крепость, он приказал высечь в камне надпись:

«Я окружил Вавилон с востока мощной стеной, я вырыл ров и укрепил его склоны с

помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и

крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными

пластинками. Для того чтобы враги, замыслившие недоброе, не могли проникнуть в

пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как морские волны, водами.

Чтобы предотвратить прорыв с этой стороны, я воздвиг на берегу вал и облицевал

его обожженным кирпичом.

Захваченное им Нововавилонское царство было уже

отблеском, хотя и ослепительным, но все же лишь отблеском Древневавилонского

царства, давно обескровленного нападениями с севера и присоединенного перед этим

к Ассирии. Вавилон в то время, когда его посетил Геродот, выглядел еще как при

царе Навуходоносоре II, ибо после него город уже не расширялся, но за прошедшие

сто лет еще не успел захиреть. Навуходоносор очень много строил в Вавилоне.

Превратив столицу в неприступную крепость, он приказал высечь в камне надпись:

«Я окружил Вавилон с востока мощной стеной, я вырыл ров и укрепил его склоны с

помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и

крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными

пластинками. Для того чтобы враги, замыслившие недоброе, не могли проникнуть в

пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как морские волны, водами.

Чтобы предотвратить прорыв с этой стороны, я воздвиг на берегу вал и облицевал

его обожженным кирпичом.

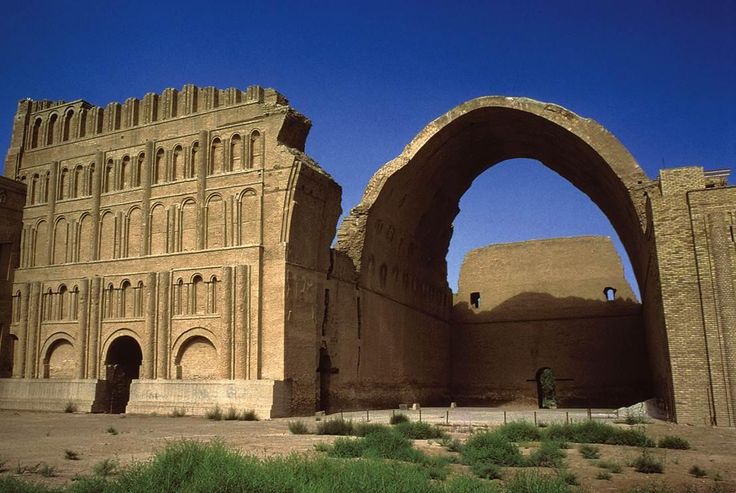

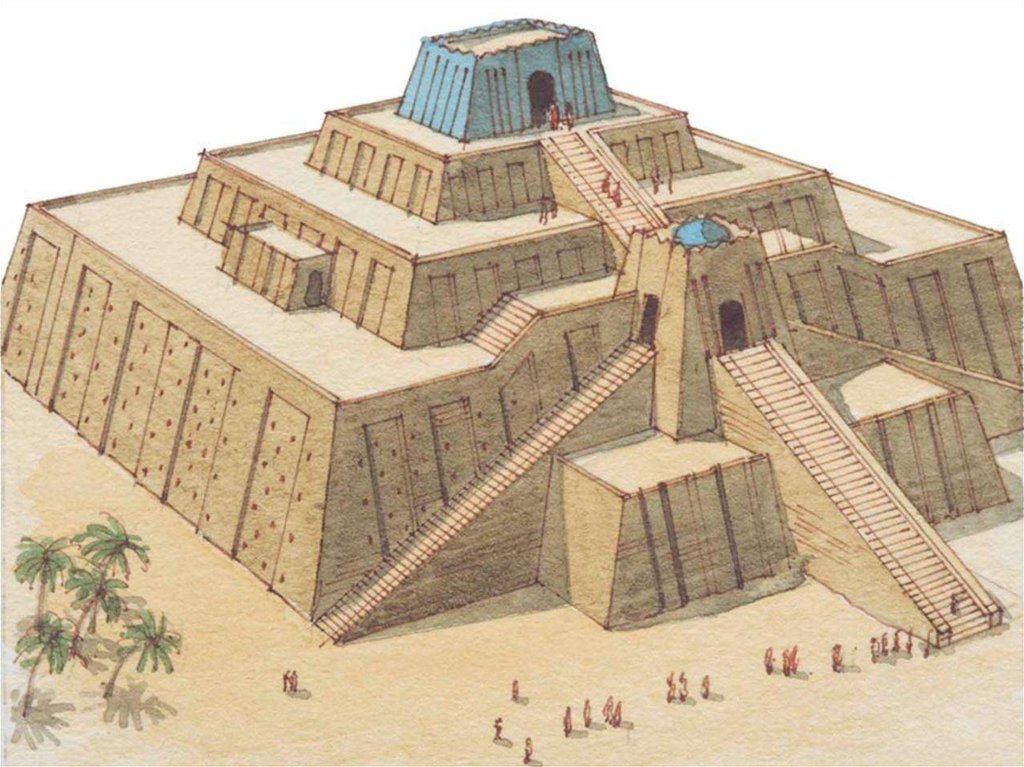

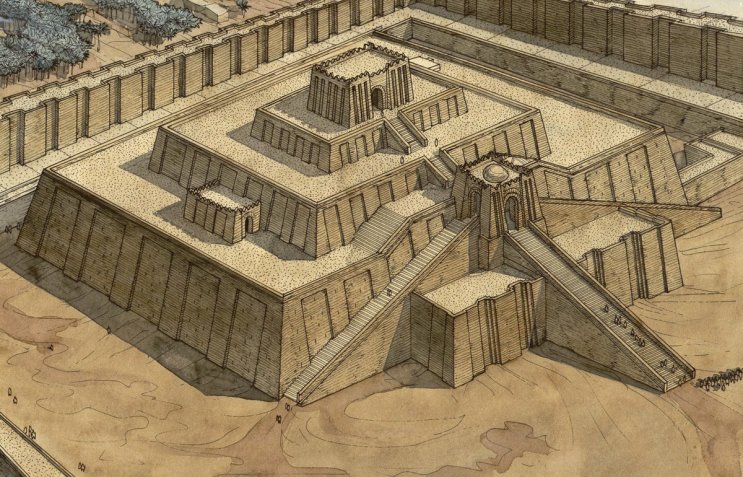

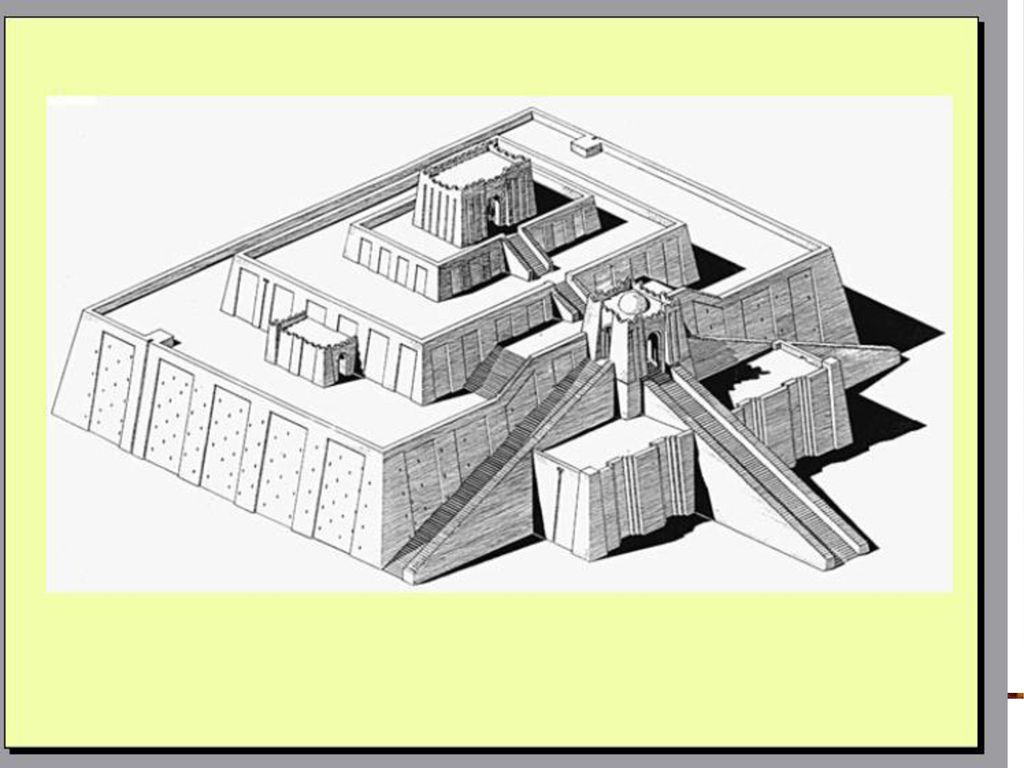

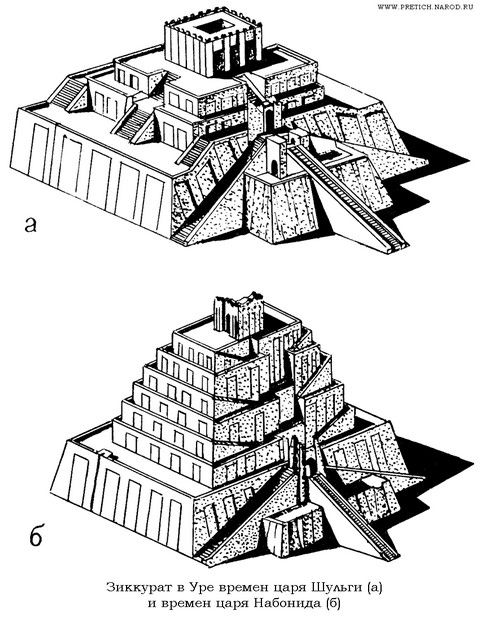

Зиккурат, строители неизвестны, III тысячелетие до н.э., Ур, Ирак

Царская охота, барельеф Дворца Ашшурбанапала, VII век до н.э., Ирак

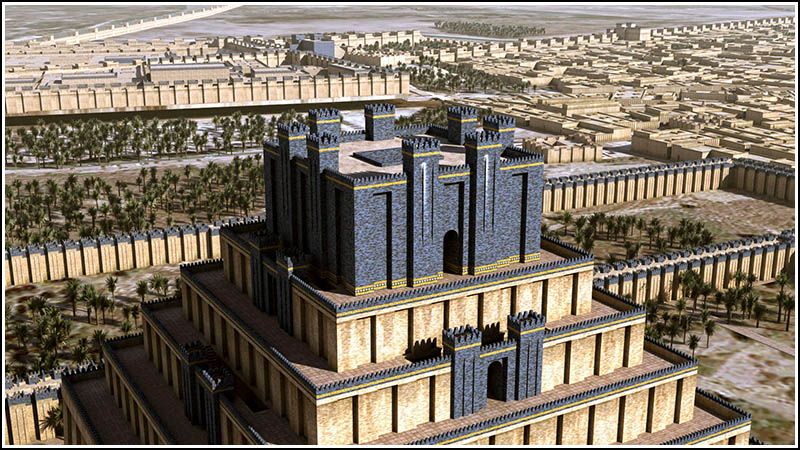

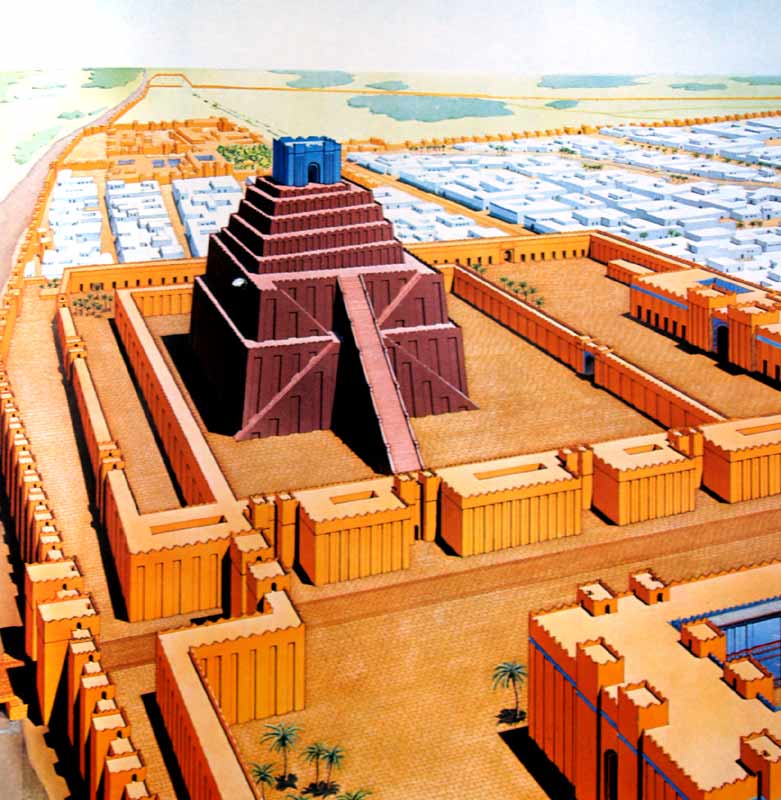

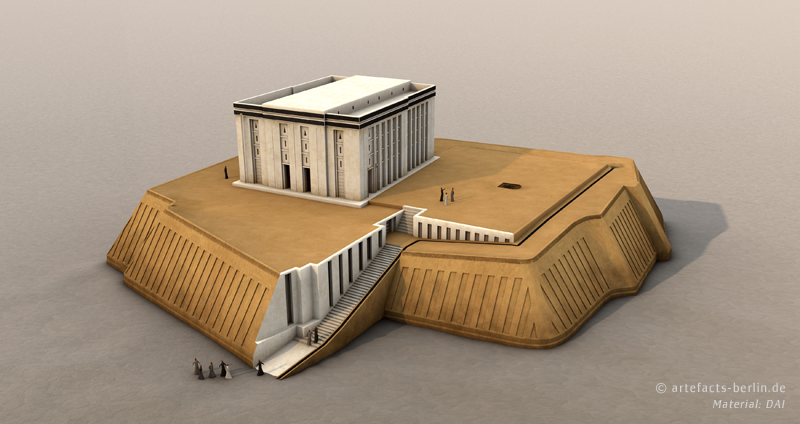

Зиккурат Этеменанки (макет), зодчий Арадаххеш, VII-VI века до н.э.

У древних авторов есть прекрасные описания Вавилона, одного из величайших

городов древности. В исторической науке бытовали различные мнения об основании

города. Одни ученые считали, что он был основан ассирийским царем Нином, другие

называли основателем города Бэла, а некоторые считали основательницей города

легендарную Семирамиду.

Сначала экспедиция Кольдевея раскопала два ряда вавилонских стен, которые тянулись вокруг города почти на 90 километров. Это было в два раза больше окружности Лондона прошлого столетия, а ведь Лондон того времени насчитывал более двух миллионов жителей. Сколько же жителей в таком случае должно было проживать в Вавилоне?

Если бы все кирпичи этих стен расположить цепочкой, то

получился бы пояс длиной от 500 до 600 тысяч километров. Им можно было бы

опоясать земной шар по экватору 12–15 раз. Вторая стена была из обожженного

кирпича: для производства его в необходимом количестве должны были работать 250

заводов с годовой производительностью десять миллионов штук кирпича.

Если бы все кирпичи этих стен расположить цепочкой, то

получился бы пояс длиной от 500 до 600 тысяч километров. Им можно было бы

опоясать земной шар по экватору 12–15 раз. Вторая стена была из обожженного

кирпича: для производства его в необходимом количестве должны были работать 250

заводов с годовой производительностью десять миллионов штук кирпича.Каково же было назначение этих стен? Защищать жителей Вавилона от вражеских

орудий? Возможно ли это за 2000 лет до изобретения пороха?

Стены Вавилона с внутренней стороны были облицованы глазурованными плитками,

покрытыми орнаментом, а также изображениями львов, газелей, драконов и воинов с

оружием в руках. Уже в первые дни раскопок, когда отрыли неполных 10 метров

стен, Кольдевей нашел почти тысячу больших и малых обломков от их украшений:

львиные хвосты и зубы, ноги газелей и людей, наконечники копий. И все 19 лет

раскопок находки продолжались!

По описаниям древних авторов и по книге Р.

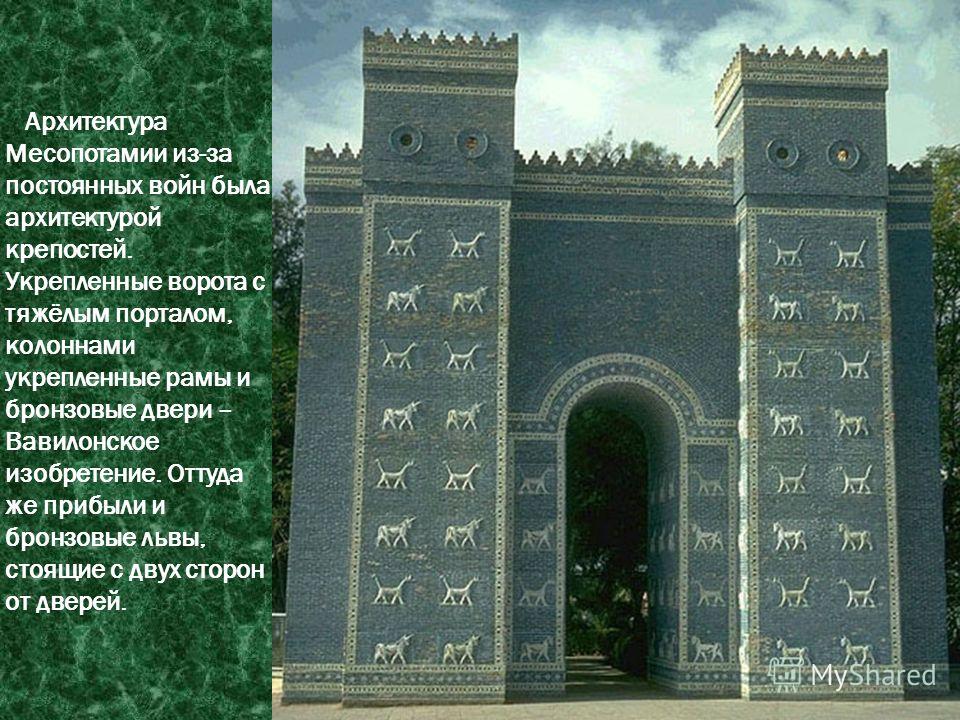

Ворота богини Иштар и Дорога Процессий, VII-VI века до н. э., Вавилон

э., Вавилон

Орнамент стен Дороги Мардука, строители неизвестны, VII-VI века до н.э., Вавилон

Вавилонские стены, барельеф Ашшура, VII век до н.э. Вавилон, Ирак

Дорога шла от берегов Евфрата и Больших ворот к главному храму Вавилона –

Эсагиле (святилищу с высокой башней), посвященному богу Мардуку. Эта дорога

24-метровой ширины была ровной, как шнур, и вела сначала к воротам богини Иштар

(мощному укрепленному сооружению с четырьмя башнями), а оттуда вдоль царского

дворца и зиккурата – к святилищу бога Мардука. Посередине дорога была вымощена

большими каменными плитами, и во всю длину ее обрамляли красные кирпичные

полосы. Пространство между блестящими каменными плитами и матовым мощением было

залито черным асфальтом. На нижней стороне каждой плиты было выбито клинописью:

«Я, Навуходоносор, царь Вавилона, сын Набопаласара, царя Вавилона. Вавилонскую

дорогу паломников замостил я для процессии великого владыки Мардука каменными

плитами.

Это была великолепная дорога, но все же чудом света ее делало совсем другое. В сущности, она была огромным оврагом, похожим на прекрасно облицованный канал-шлюз. Ничего не было видно ни справа ни слева, потому что с обеих сторон ее обрамляли гладкие стены семиметровой высоты, заканчивавшиеся зубцами, между которыми на одинаковом расстоянии друг от друга стояли башни. Внутренняя сторона стен была облицована блестящей глазурованной синей плиткой, и на холодном синем фоне ее грозно вышагивали львы с ярко-желтой гривой и оскаленной пастью с клыками. Сто двадцать двухметровых хищников глядели на паломников, за ними со стен ворот богини Иштар скалили пасти драконы, рогатые полу-крокодилы, полу-псы с чешуйчатым туловищем и огромными птичьими когтями вместо лап. Этих вавилонских драконов было свыше пятисот.

Орнамент стен Дороги Мардука, строители неизвестны, VII-VI века до н. э., Вавилон

э., Вавилон

Вавилонские стены, раскопки руин, VIII-VI века до н.э., Вавилон

Зиккурат, строители неизвестны, III тысячелетие до н.э., Чога-Замбиле, Ирак

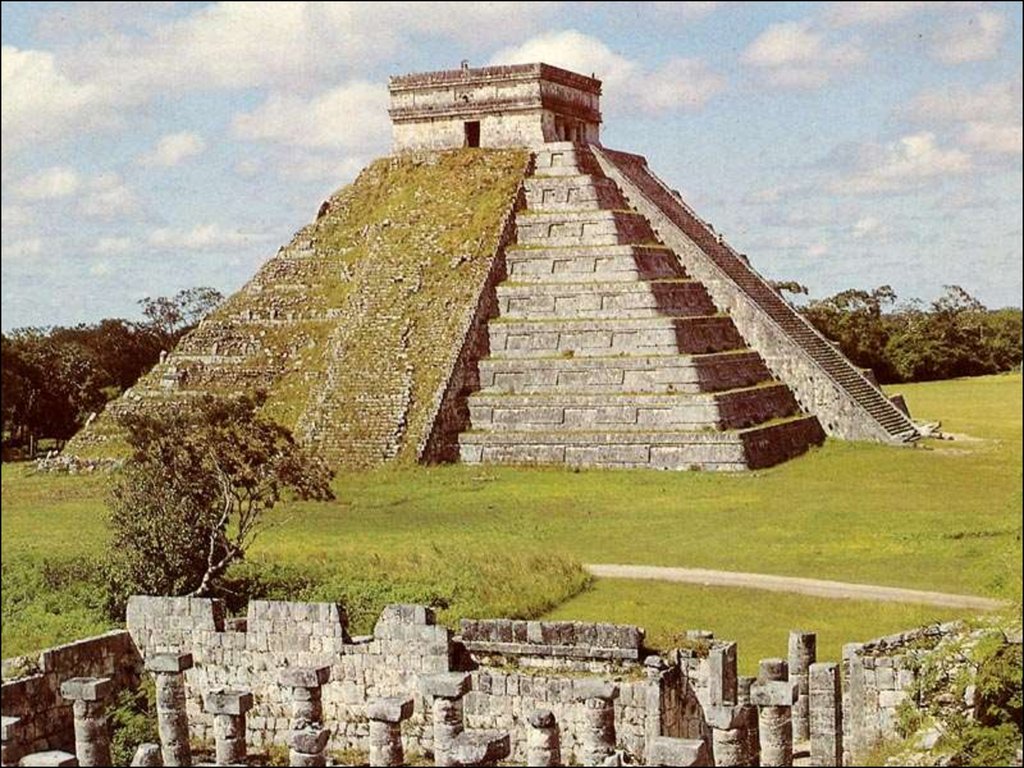

Почему набожные вавилонские паломники должны были идти по этой ужасной дороге? Ведь вавилонская религия, хотя и была полна магии, чудес и фантастических существ, отнюдь не была религией ужаса. Но дорога Мардука вызывала чувство страха и превосходила все, даже храм ацтеков в Чичен-Ице, который называют окаменевшим ужасом. На этот вопрос исследователи вавилонской религии так и не смогли ответить. Военные историки предполагают, что дорога великого бога Мардука служила не просто для процессий паломников, а была и частью оборонительной системы самой крупной крепости, которая когда-либо существовала в мире.

Попробуем представить, что встретил бы враг, решивший захватить Вавилон

Навуходоносора? Сначала ему бы пришлось преодолеть широкий ров, в который были

бы пущены воды Евфрата. Допустим, это удалось… Для таких случаев в Месопотамии

использовали не лодки, а надутые воздухом овечьи бурдюки, на которых воины

плавали, как на спасательных кругах. (Работники Кольдевея таким образом каждое

утро перебирались на работу с правого берега Евфрата.) Допустим, что враг

преодолел и первую, и вторую, и третью линии стен. И вот он оказывается у

главных ворот, а преодолев эти ворота, попадает на ровную, вымощенную и

заасфальтированную дорогу, ведущую к царскому дворцу. Тогда из бесчисленных

отверстий в башнях на него посыпался бы дождь стрел, копий и раскаленных

асфальтовых ядер. И не осталось бы ему ни малейшей возможности для бегства.

Кроме того, враг оказался бы между стен, наводящих ужас, – львов, взирающих с

грозным видом, а с ворот богини Иштар скалили бы пасти сотни драконов. Дорога

Мардука становилась для неприятеля настоящей дорогой смерти.

Допустим, это удалось… Для таких случаев в Месопотамии

использовали не лодки, а надутые воздухом овечьи бурдюки, на которых воины

плавали, как на спасательных кругах. (Работники Кольдевея таким образом каждое

утро перебирались на работу с правого берега Евфрата.) Допустим, что враг

преодолел и первую, и вторую, и третью линии стен. И вот он оказывается у

главных ворот, а преодолев эти ворота, попадает на ровную, вымощенную и

заасфальтированную дорогу, ведущую к царскому дворцу. Тогда из бесчисленных

отверстий в башнях на него посыпался бы дождь стрел, копий и раскаленных

асфальтовых ядер. И не осталось бы ему ни малейшей возможности для бегства.

Кроме того, враг оказался бы между стен, наводящих ужас, – львов, взирающих с

грозным видом, а с ворот богини Иштар скалили бы пасти сотни драконов. Дорога

Мардука становилась для неприятеля настоящей дорогой смерти.

И все-таки Вавилон пал… Пал, хотя стены Навуходоносора продолжали стоять и

никто ими так и не овладел. Персидский царь Кир подкупил правящую верхушку,

пообещав ей сохранить все привилегии. И она открыла ему ворота городских стен и

главные ворота богини Иштар. А щиты воинов, отдающих честь новому господину,

прикрыли пасти грозных львов на стенах дороги Мардука.

Вавилонская башня не входит в «официальный» список чудес света. Однако она –

одно из самых выдающихся сооружений Древнего Вавилона, а ее название и поныне

является символом сумятицы и беспорядка.

Персидский царь Кир подкупил правящую верхушку,

пообещав ей сохранить все привилегии. И она открыла ему ворота городских стен и

главные ворота богини Иштар. А щиты воинов, отдающих честь новому господину,

прикрыли пасти грозных львов на стенах дороги Мардука.

Вавилонская башня не входит в «официальный» список чудес света. Однако она –

одно из самых выдающихся сооружений Древнего Вавилона, а ее название и поныне

является символом сумятицы и беспорядка.

О Вавилонской башне говорится в Книге Бытия, которая складывалась задолго до

нашей эры. В стране Сеннаар, в бассейне рек Тигра и Евфрата, на прекрасной,

необыкновенно урожайной земле жили все населяющие Землю люди и говорили на одном

языке. Жилось им все лучше и лучше, и это ввело их в гордыню. «И сказали друг

другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а

земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню

высотой до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли».

Все выше и выше поднималась башня, пока не встревожился Яхве и не решил

посмотреть, что она собой представляет. Человеческая гордыня привела его в гнев,

и он смешал языки. И строители перестали понимать друг друга: побросав груды

материала и орудия, которыми пользовались, отказались они от своего дерзкого

замысла и рассеялись по всему свету.

Подобные башни возводились не только в Вавилоне. Любой шумеро-аккадский и

ассиро-вавилонский город имел свой зиккурат – большой ступенчатый или башенный

храм со святилищем на вершине, где человек «звезд небесных касался» и в которое

«бог с небес вступал». При раскопках в Вавилоне Р.Кольдевею удалось обнаружить

фундамент и руины башни. Та башня, о которой говорится в Библии, была, вероятно,

разрушена еще до эпохи Хаммурапи. На смену ей была выстроена другая, которую

воздвигли в память о первой. Сохранились следующие слова Набополасара: «К этому

времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и

доведена до падения, воздвигнуть, фундамент ее установив на груди подземного

мира, а вершина ее чтобы уходила в поднебесье». А сын его Навуходоносор добавил:

«Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Этеменанки так, чтобы поспорить

она могла с небом». Согласно Кольдевею, она имела квадратное основание, каждая

сторона которого равнялась 90 метрам. Высота башни тоже была 90 метров, первый

ярус имел высоту 33 метра, второй – 18, третий и пятый – по 6 метров, седьмой –

святилище бога Мардука – был высотой в 15 метров.

А сын его Навуходоносор добавил:

«Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Этеменанки так, чтобы поспорить

она могла с небом». Согласно Кольдевею, она имела квадратное основание, каждая

сторона которого равнялась 90 метрам. Высота башни тоже была 90 метров, первый

ярус имел высоту 33 метра, второй – 18, третий и пятый – по 6 метров, седьмой –

святилище бога Мардука – был высотой в 15 метров.

Башня стояла на равнине Сахн (буквальный перевод этого названия – «сковорода»)

на левом берегу Евфрата. Она была окружена домами жрецов, храмовыми сооружениями

и домами для паломников, которые стекались сюда со всей Вавилонии. Самый верхний

ярус башни был облицован синими плитками и покрыт золотом. Цвет глазурованных

плиток чудесно контрастировал с мутно-желтыми водами Евфрата, над которыми у

южных стен был перекинут каменный мост. Мост этот тоже был одним из самых

удивительных сооружений Древнего Вавилона. Его основой служили пять опор,

которые сужались против течения. Они были вытесаны из огромных глыб, скрепленных

«железом и свинцом». Мост (такой же широкий, как и дорога Мардука) был выложен

красным кирпичом, залитым асфальтом. Начинался мост в тени пальмовой рощи на

правом берегу Евфрата и вел к главным воротам в вавилонской стене. Сами эти

ворота были своеобразным тоннелем длиной от 30 до 40 метров с высокими

сторожевыми башнями в начале и в конце.

Они были вытесаны из огромных глыб, скрепленных

«железом и свинцом». Мост (такой же широкий, как и дорога Мардука) был выложен

красным кирпичом, залитым асфальтом. Начинался мост в тени пальмовой рощи на

правом берегу Евфрата и вел к главным воротам в вавилонской стене. Сами эти

ворота были своеобразным тоннелем длиной от 30 до 40 метров с высокими

сторожевыми башнями в начале и в конце.

Описание Вавилонской башни оставил Геродот, который основательно осмотрел ее.

Это единственное документальное описание свидетеля-очевидца из Европы. Согласно

Геродоту, Вавилонская башня имела восемь ярусов. Ширина самого нижнего составляла 180 метров.

По описаниям Кольдевея, башня была на ярус ниже, а нижний ярус был шириной в 90

метров, то есть вполовину меньше. Трудно не верить Кольдевею, человеку ученому и

добросовестному, но, возможно, во времена Геродота башня стояла на какой-нибудь

террасе, хотя и невысокой, которая за тысячелетия сровнялась с землей, и при

раскопках Кольдевей не нашел от нее никакого следа. Каждый большой вавилонский

город имел свой зиккурат, но ни один из них не мог сравниться с Вавилонской

башней, которая колоссальной пирамидой возвышалась над всей округой. На ее

строительство ушло 85 миллионов кирпичей, и строили Вавилонскую башню целые

поколения правителей: то, что начинал дед, продолжали внуки. Вавилонский

зиккурат неоднократно разрушался, но каждый раз его восстанавливали и украшали

заново. Это понятно: правители, сооружавшие зиккураты, строили их не для себя, а

для всех. Зиккурат был святыней, принадлежавшей всему народу, он был местом,

куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку.

Каждый большой вавилонский

город имел свой зиккурат, но ни один из них не мог сравниться с Вавилонской

башней, которая колоссальной пирамидой возвышалась над всей округой. На ее

строительство ушло 85 миллионов кирпичей, и строили Вавилонскую башню целые

поколения правителей: то, что начинал дед, продолжали внуки. Вавилонский

зиккурат неоднократно разрушался, но каждый раз его восстанавливали и украшали

заново. Это понятно: правители, сооружавшие зиккураты, строили их не для себя, а

для всех. Зиккурат был святыней, принадлежавшей всему народу, он был местом,

куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку.

Сначала люди выходили из Нижнего храма, где перед статуей Мардука совершалось

жертвоприношение, потом они поднимались по гигантским каменным ступеням лестницы

Вавилонской башни на второй этаж. Жрецы тем временем спешили по внутренним

лестницам на третий этаж, а оттуда проникали потайными ходами в святилище

Мардука. В это святилище народ не имел доступа – здесь появлялся сам Мардук, а

обычный смертный не мог лицезреть его безнаказанно для себя. Только одна

избранная женщина, готовая разделить с Мардуком ложе, проводила здесь ночь за ночью.

В это святилище народ не имел доступа – здесь появлялся сам Мардук, а

обычный смертный не мог лицезреть его безнаказанно для себя. Только одна

избранная женщина, готовая разделить с Мардуком ложе, проводила здесь ночь за ночью.

Тукульти-Нинурта, Саргон, Синаххериб и Ашшурбанипал штурмом овладевали Вавилоном и разрушали Вавилонскую башню – святилище Мардука. Набополасар и Навуходоносор отстраивали ее заново. Кир, завладевший Вавилоном после смерти Навуходоносора, был первым завоевателем, оставившим город неразрушенным. Его поразили масштабы Этеменанки, и он не только запретил что-либо разрушать, но приказал соорудить на своей могиле памятник в виде миниатюрного зиккурата, маленькой Вавилонской башни. И все-таки башня была разрушена. Персидский царь Ксеркс оставил от нее только развалины.

| Междуречье Египет Крит |

Этрурия Эллада Рим |

| Византия Каролинги Древняя Русь |

Романское искусство Готика |

| Ислам Буддизм Мезоамерика |

Ренессанс Барокко Рококо |

| Классицизм Историзм Ампир |

Модерн Органика Конструктивизм |

| Модернизм Постмодернизм Деконструктивизм |

Мерапи — Архитектура месторождений — Кильский университет

Фотография, сделанная с вершины Мерапи, показывает распределение отложений июньского 2006 г. глыбового и пеплового потока на южном склоне вулкана. Цифры и белые пунктирные линии соответствуют отложениям отдельных долей. Фронт лепестка крупнейшего глыбово-пеплового потока 14 июня (окончание отложений) расположен примерно в 7 км от вершины (по Charbonnier & Gertisser, 2008). Аэрофотоснимок Большой.

глыбового и пеплового потока на южном склоне вулкана. Цифры и белые пунктирные линии соответствуют отложениям отдельных долей. Фронт лепестка крупнейшего глыбово-пеплового потока 14 июня (окончание отложений) расположен примерно в 7 км от вершины (по Charbonnier & Gertisser, 2008). Аэрофотоснимок Большой.

Глыбово-пепловые потоки (ГПТ) относятся к наиболее опасным вулканическим явлениям на планете. Возникающие в результате гравитационного или взрывного обрушения куполов вязкой лавы или обрушения эруптивных колонн вулканического типа, БАФ обычны для многих вулканов активной зоны субдукции, включая Колима (Мексика), Унзен (Япония), Суфриер-Хиллз (Монтсеррат), Ареналь. (Коста-Рика) и Мерапи (Индонезия).

Мерапи, андезитовый составной вулкан, расположенный в Центральной Яве (Индонезия), является одним из наиболее часто извергающихся вулканов в Индонезии с почти постоянной вулканической активностью (например, Voight et al., 2000). Из 1,1 миллиона человек, живущих на склонах вулкана, почти половина проживает в районах повышенного риска из-за извержения Мерапи (Thuret et al. , 2000).

, 2000).

Около 60 зарегистрированных извержений с середины 1500-х годов унесли жизни около 7000 человек (Simkin & Siebert, 1994). Совсем недавно BAF убили 66 жертв во время небольшого извержения в 1994, в то время как возобновившаяся активность 2006 года, которая впервые за более чем столетие затронула густонаселенные районы на южном склоне вулкана, привела к большему количеству жертв. Что еще более важно, потоки не ограничивались существующими долинами рек, а вместо этого разливались по берегам долин и на междуречья, что привело к гибели людей в деревне Калиадем.

Эти извержения продемонстрировали непредсказуемое и плохо изученное поведение БАФ, которые вызвали хаос в районах, ранее считавшихся относительно безопасными от таких потоков. Кроме того, они продемонстрировали настоятельную необходимость в улучшении физического понимания процессов мобильности, переноса и осаждения BAF, чтобы улучшить оценки их местного потенциала опасности. В конечном счете, жизненно важно, чтобы районы, подверженные БАФ и связанным с ними опасностям, были должным образом охарактеризованы, тем самым снижая будущий риск и его результирующее влияние на жизнь, имущество, а также местную экономику.

Поскольку опасные условия препятствуют тщательным обсервационным исследованиям, оценка динамики и процессов осаждения БАФ оказалась чрезвычайно сложной. Традиционно качественные модели переноса и осаждения BAF разрабатывались только на основе данных интерпретации и наблюдений. К сожалению, сочетание плохой экспозиции и быстрых латеральных фациальных вариаций, контролируемых неизвестной палеотопографией, часто усложняло полевые исследования и препятствовало детальной оценке механизмов внедрения. Очевидно, что без такой подробной информации невозможно точно оценить потенциал опасности таких потоков.

Чтобы преодолеть присущие традиционным исследованиям ограничения, георадар (GPR) был использован для картирования внутренней архитектуры месторождений Мерапи 2006 года в качестве примера неинвазивных геофизических исследований. Применение георадара для пирокластических отложений является относительно новым, и этот метод позволяет систематически и быстро собирать информацию о недрах независимо от наличия обнажений (Russell & Stasiuk, 1997). Этот подход обеспечил уникальное представление о трехмерной архитектуре отложений БАФ 2006 г. и, что более важно, о том, как эти пирокластические потоки были внедрены во время июньских извержений.

Этот подход обеспечил уникальное представление о трехмерной архитектуре отложений БАФ 2006 г. и, что более важно, о том, как эти пирокластические потоки были внедрены во время июньских извержений.

搜索页

|

|

催化裂化反应-再生系统稳态模型优化研究

催化裂化反应-再生系统稳态模型优化研究