Архитектура в россии 19 века: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

9.3 Искусство России 1 половины XIX вв. Архитектура, скульптура. | Искуству.ру

Два периода развития русской культуры первой половины XIX века

— 1 треть XIX века — начальный этап русской классики – культура пушкинской эпохи, развитие русского романтизма.

— 40 – 50-е годы XIX века – «гоголевский период» русской культуры, развитие русского реалистического искусства.

Архитектура первой трети 19 века

Архитектура ампира зародилась во Франции. Ампир – поздний классицизм, в котором творчески перерабатывается дорический ордер. Красота здания в кубическом объеме, гладкой ничем не украшенной стене.

Архитектура русского ампира – памятники мирового значения.

А.Н.Воронихин. 1760 – 1814.

Горный институт (1806 — 1811 гг.).

А.Н.Воронихин.

Казанский собор в Петербурге

(1801–1811 гг.).

Огромное влияние на формирование городского района близ Невского проспекта. При его строительстве впервые была применена конструкция кованого решетчатого металлического купола диаметром 17 м.

При его строительстве впервые была применена конструкция кованого решетчатого металлического купола диаметром 17 м.

Национально-патриотический подъем первой четверти 19 в. способствовал развитию монументальных форм искусства – скульптуры и архитектуры. Архитекторы того времени работали в неразрывном единстве со скульпторами.

Б.И.Орловский. Памятник М.И.Кутузову

Б.И.Орловский. Памятник М.Б.Барклаю де Толли.

П.К.Клодт. Скульптура Аничкова моста.

В эти годы окончательно складывается архитектурный облик Петербурга.

Формирование городского центра у Невы потребовало перестройки старого Адмиралтейства, построенного еще при Петре I архитектором И. К. Коробовым.

Полная реконструкция Адмиралтейства была осуществлена в 1806 – 23 гг. по проекту выдающегося мастера классицизма Андреяна Дмитриевича Захарова (1761 – 1811), создавшего комплекс, ставший высотной доминантой центра города – от Адмирлтейства расходятся три луча-улицы: Невский пр.

А.Л.Захаров. Адмиралтейство. 1806 – 1823.

Величественное Адмиралтейство с его знаменитым шпилем – «Адмиралтейской иглой», воспетой Пушкиным, — определяет собой силуэт города.

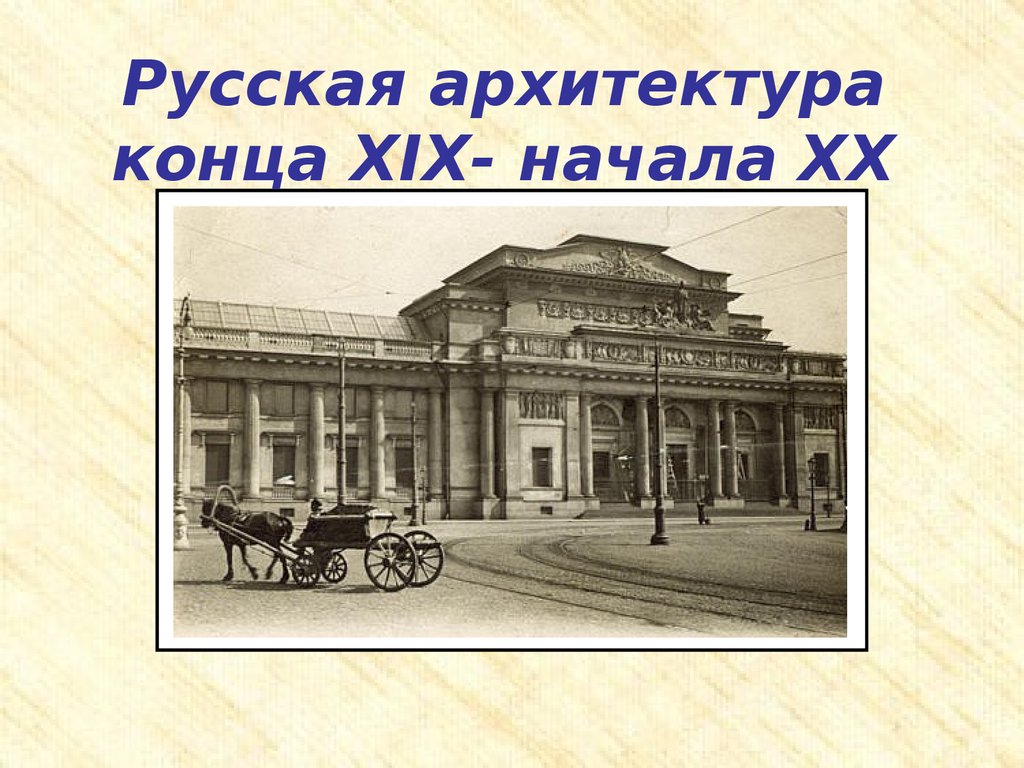

Великолепные ансамбли, поражающие своим размахом и красотой, создал Карл Иванович Росси [1775 — 1849], русский архитектор, представитель позднего классицизма.

Рос в артистической среде (мать — итальянская балерина Г. Росси).

С 1796 года работал помощником архитектора В. Ф. Бренны,

В 1802-1803 годах учился в Италии.

Среди ранних работ — перестройка Путевого дворца в Твери (1809).

В 1815 году вернулся в Петербург.

С 1816 года один из главных архитекторов Комитета для строений и гидравлических работ. С этого времени начался период расцвета творчества Росси, создавшего на основе обширных градостроительных планов ряд монументальных ансамблей Петербурга, которые во многом определили облик центральных частей города.

К. Росси. Ансамбль Михайловского дворца.

Михайловский дворец (1819—25; ныне здание Русского музея) и торжественный ансамбль Михайловской площади (ныне площадь Искусств), и Михайловской улицы (ныне улица Бродского), соединяющей её с Невским проспектом.

Выполненные по проекту Росси интерьеры Михайловского дворца (например, Белый зал) свидетельствуют о его высоком мастерстве декоратора.

К. Росси продумывал и прорабатывал в эскизах буквально все: от чугунной решетки с излюбленной им военной атрибутикой в убранстве ворот — до планировки парка, от решения градостроительной задачи — до прорисовки узоров наборного паркета в дворцовых помещениях.

Ансамбль Дворцовой площади.

Архитектор: К. И. Росси. Скульпторы: С.С.Пименов, В.И.Демут-Малиновский.

В зданиях, помимо Главного Штаба, располагались Военное министерство, Министерство иностранных дел и Министерство финансов (в восточном корпусе).

В настоящее время часть здания принадлежит Ленинградскому военному округу. В 1993 году восточное крыло здания Главного штаба передано Эрмитажу.

В настоящее время часть здания принадлежит Ленинградскому военному округу. В 1993 году восточное крыло здания Главного штаба передано Эрмитажу.

Здание Главного штаба занимает огромное пространство от Невского проспекта до излучины реки Мойки.

Линией плавно закругляющихся фасадов двух корпусов здания, Росси придал Дворцовой площади красивую симметричную (относительно центральной оси Зимнего дворца) округлую форму.

Росси смело решил трудную композиционную и планировочную задачу, создав триумфальный въезд на Дворцовую площадь: он изменил направление Морской улицы, ориентировал её на центр Зимнего дворца и перекрыл мощной двойной аркой.

После воплощения монументальной идеи постройки здания главного штаба, корпуса которого были соединены триумфальной аркой, К. Росси выдвинул идею завершения архитектурной композиции. Он хотел продолжить тему победы в Отечественной войне 1812 года постройкой памятника в середине Дворцовой площади. Ему удалось убедить императора Николая I отказаться от идеи установки памятника Петру I. Дальнейшей разработкой проекта занимался французский архитектор Огюст Монферран (1786 — 1858), по проекту которого в 1828—1834 годах была установлена Александровская колонна.

Карл Росси. Александрийский театр в Санкт-Петербурге. 1816—1834 гг. Цветная литография.

В 1816-1834 годах Росси создал один из наиболее значительных ансамблей Петербурга, возникший в связи с постройкой Александрийского театра, и состоящий из Театральной улицы, Александринской площади и площади Чернышева моста.

Театральная площадь – в настоящее время площадь Островского – представляет собой сквер с памятником Екатерине Второй в центре и имеет неофициальное название Екатерининский сад и жаргонное название Катькин сад.

В 1832 году, через 76 лет после организации труппы, Александрийский театр (назван в 1832 г. в честь супруги императора Николая I Александры Федоровны) получил здание.

Правильное понимание роли Невы в архитектурном облике города проявил зодчий Тома де Томон (1760 — 1813), застроивший стрелку Васильевского острова и создавший выразительное здание Фондовой биржи (1805-10).

Он принял от Кваренги неудачный проект Санкт-Петербургской биржи на Васильевском острове, остановленный в 1787 году. Причиной остановки стало то, что возводимое здание не соответствовало облику города и градостроительным задачам.

Колонны Н — 32 м, воздвигнуты симметрично по сторонам здания Биржи. Первоначально служили маякам. Представляют собой полые, с внутр. винтовой лестницей, сооружения из кирпича, облицов. камнем. На каждой — по три пары декоративных металлич. ростр. На верхней площадке — чаши факелов (в 1957 к ним подведен газ, факелы зажигаются в праздничные дни). У подножия ростральных колонн скульптура, символизирующая реки: Волга и Днепр, Нева и Волхов. Скульптуры вырублены из пудостского камня.

камнем. На каждой — по три пары декоративных металлич. ростр. На верхней площадке — чаши факелов (в 1957 к ним подведен газ, факелы зажигаются в праздничные дни). У подножия ростральных колонн скульптура, символизирующая реки: Волга и Днепр, Нева и Волхов. Скульптуры вырублены из пудостского камня.

А.А.Монферран (1786 – 1858). Исаакиевский собор. 1818 — 1858 гг. Строительство курировал император Николай I.

Исаакиевский собор — выдающийся образец позднего классицизма, в котором уже проявляются новые направления (неоренессанс, византийский стиль, эклектика), а также уникальное архитектурное сооружение и высотная доминанта центральной части города.

Высота собора 101,5 м, длина и ширина — около 100 метров. Наружный диаметр купола — 25,8 м. Здание украшает 112 монолитных гранитных колонн разных размеров. Стены облицованы светло-серым русскеальским мрамором.

Интерьеры отделаны мрамором, малахитом, лазуритом, золочёной бронзой и мозаикой. Работы над интерьером начались с 1841, в них приняли участие знаменитые русские художники (Ф.

Внутри храма был установлен маятник Фуко (в настоящее время демонтирован), который благодаря огромной длине наглядно демонстрировал вращение Земли.

Александровская колонна (Александрийский столп).

Воздвигнут в стиле ампир в 1834 году в центре Дворцовой площади архитектором Огюстом Монферраном по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.

К.А.Тонн (1794 — 1881). Пристань с египетскими сфинксами перед зданием Академии художеств (1832 — 1834).

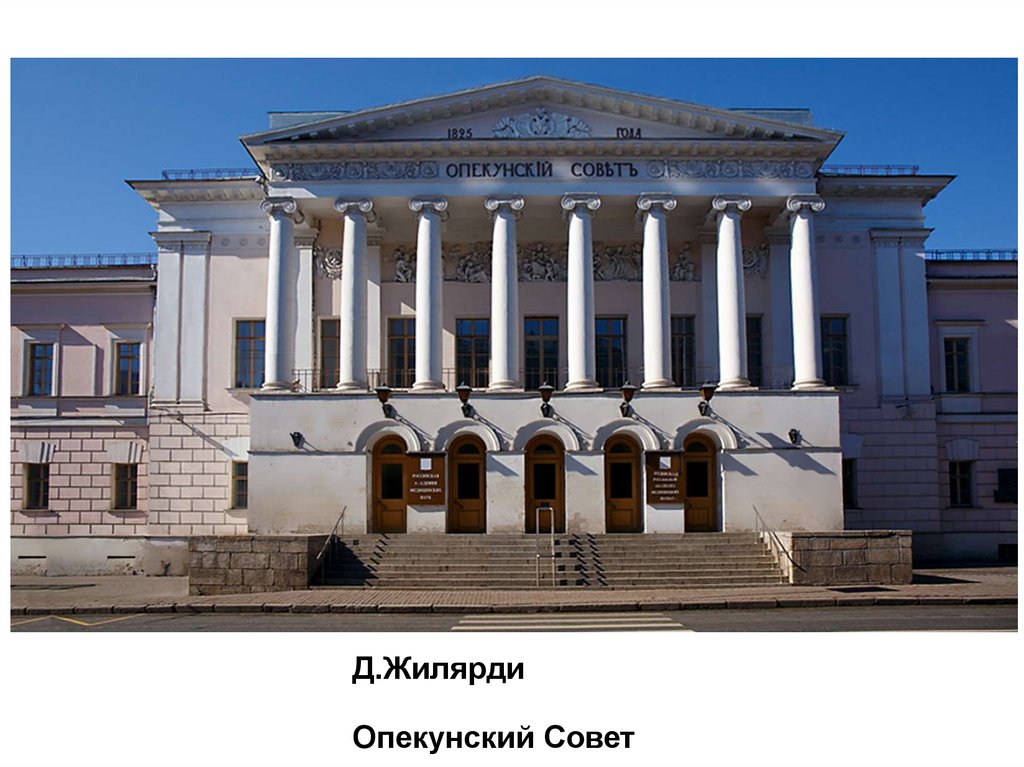

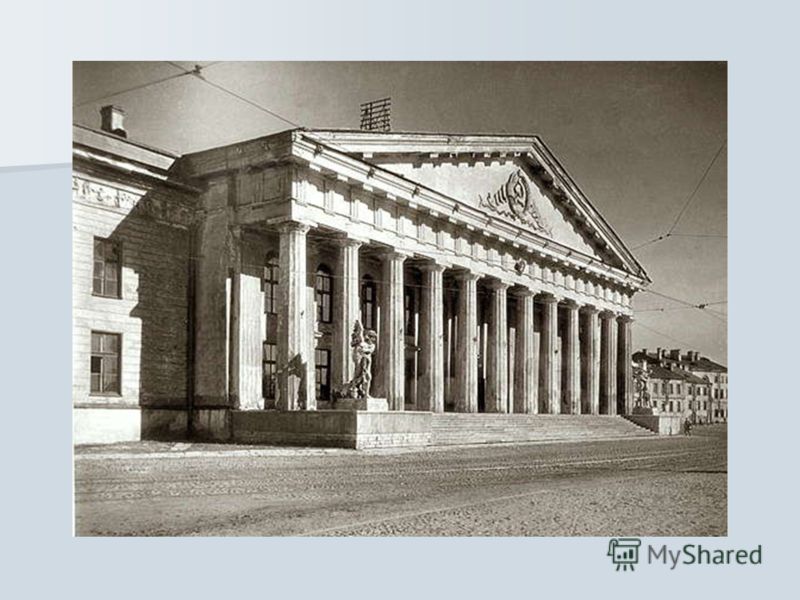

Архитектура Москвы

После пожара 1812 г. Москва отстраивалась заново.

Архитектор О́сип (Джузеппе) Ива́нович Бове (1784 — 1834) руководил работами по восстановлению разрушенных стен и башен кремля в 1816-1819

О.И.Бове. Ансамбль Красной площади. Перепланировка окружения Кремля была возможна в связи с заключением реки Неглинной в трубы. Была создана Театральная площадь и сад у кремлевских стен.

Была создана Театральная площадь и сад у кремлевских стен.

По проекту О.И.Бове напротив Кремля строятся торговые ряды в стиле классицизма, замененные позже зданием арх. Померанцева.

На фото еще не снесены старые торговые ряды О.И.Бове и не заменены померанцевскими.

Под началом Бове проведена реконструкция Красной площади, снесены земляные укрепления вокруг Кремля и засыпан ров, разбит Кремлёвский (Александровский) сад, построен Манеж (инженерная структура разработана А. А. Бетанкуром).

В рамках реконструкции центра Москвы О.И.Бове была создана Театральная площадь (1818 — 1824) с Большим (Петровским) театром (1821—1824; проект был доработан А. А. Михайловым).

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 1804 – 1818.

На Красной площади устанавливается в 1818 г. памятник Минину и Пожарскому скульптора И.П.Мартоса, наиболее сильного представителя высокого классицизма в русской скульптуре.

Иван Петрович Мартос (1754 — 1835). Выдающийся мастер монументальной, декоративной и мемориальной скульптуры.

Выдающийся мастер монументальной, декоративной и мемориальной скульптуры.

Фильм Архитектура России 19 века. (1981)

Петропавловская крепость.

Собор Василия Блаженного.

Псково-Печорский собор.

Кадры фильма «Война и мир».

Скульптура у Бородинской панорамы.

Гравюры.

Соборная площадь Кремля.

Туристы фотографируют.

Ивановская площадь.

Царь-колокол.

Царь-пушка.

Красная площадь.

Манежная площадь.

Здание Манежа.

Университет.

Интерьер библиотеки университета.

Студенты.

Александровский сад.

Большой театр.

Художники в мастерской.

Дом-музей Пушкина.

Усадьба Найденовых.

Садовое кольцо г. Москвы.

Триумфальная арка.

Кутузовский проспект.

Спасская башня.

Набережная Невы.

Здание Синода.

Улицы г. Ленинграда.

Регулировщица движения.

Адмиралтейство.

Скульптуры.

Барельефы.

Колонны.

Казанский собор.

Здание Биржи.

Ростральная колонна.

Невский проспект.

Дворцовая площадь.

Здание Генштаба.

Туристы.

Здания Сената и Синода.

Памятник Петру I.

Исаакиевский собор.

Здание Русского музея.

Памятник Пушкину.

Посетители в музее.

Интерьер музея.

Пешеходы под дождем.

Здание Елагина дворца.

Усадьба.

Пушкинский театр.

Здание Ленэнерго.

Марсово поле.

Художники.

Туристы.

Тоска по истории: сохранение деревянной архитектуры Севера России как национального строительства | Школой архитектуры и планирования Массачусетского технологического института

Архитектура «на краю земли» подпитывает напряженность, которая более чем когда-либо присутствует в современных дискурсах сохранения

Уильям Крафт Брумфилд, Кижский погост, Преображенская церковь (1714 г.). Детали купола. Фотография: 18 августа 1988 года.0008 Трудно представить более отдаленные здания, чем те, что были сфотографированы Уильямом Крафтом Брумфилдом и представлены на выставке «Архитектура на краю земли», которая будет доступна до 13 января 2017 года в школе архитектуры и планирования Массачусетского технологического института. Галерея. Многие из этих мест расположены в 100 милях или меньше от Полярного круга, среди дикой природы.

Галерея. Многие из этих мест расположены в 100 милях или меньше от Полярного круга, среди дикой природы.

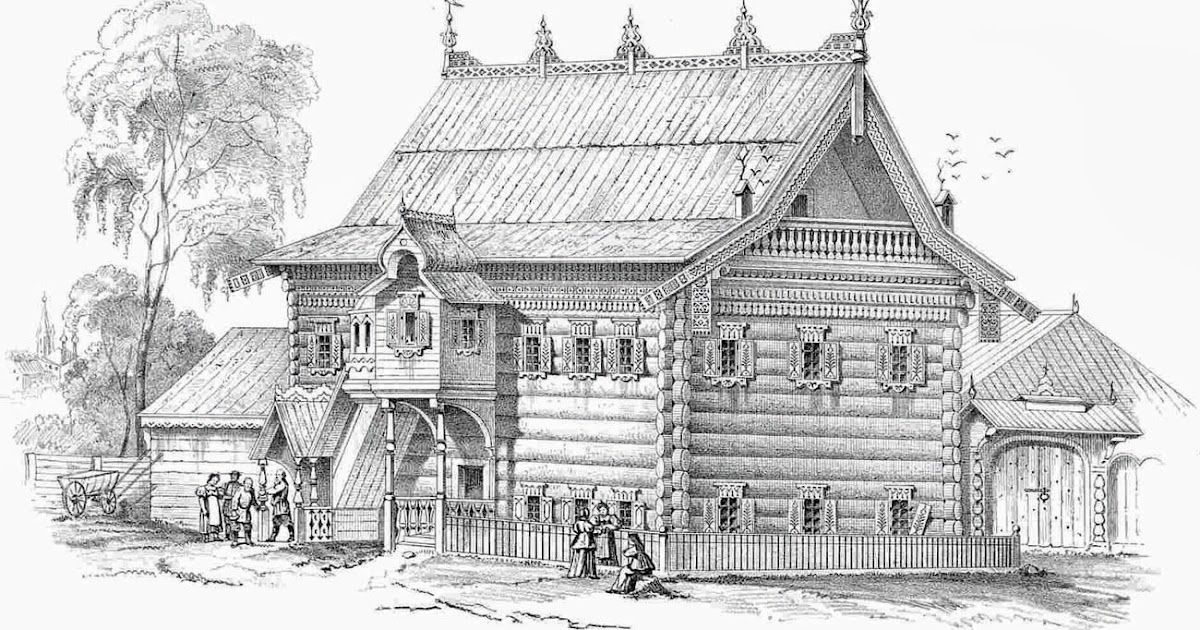

Практика строительства и обслуживания деревянного зодчества существовала в России на протяжении столетий, однако история ее сохранения возникла сравнительно недавно и связана с националистическими настроениями. Начиная с X века на севере, где почти не было крепостного права, крестьяне имели больше свободы нанимать отряды странствующих строителей (9).0007 артель ) для строительства своих сообществ. Члены Артели производили прочную практику религиозного и светского строительства из густой, медленно растущей сосны из близлежащих лесов. В начале XIX века деревянные постройки стали играть новую роль в определении исторического сознания России. С тех пор влияние фортуны, времени, природы и человеческой глупости стало подтекстом превращения деревянных построек в памятники, нуждающиеся в сохранении.

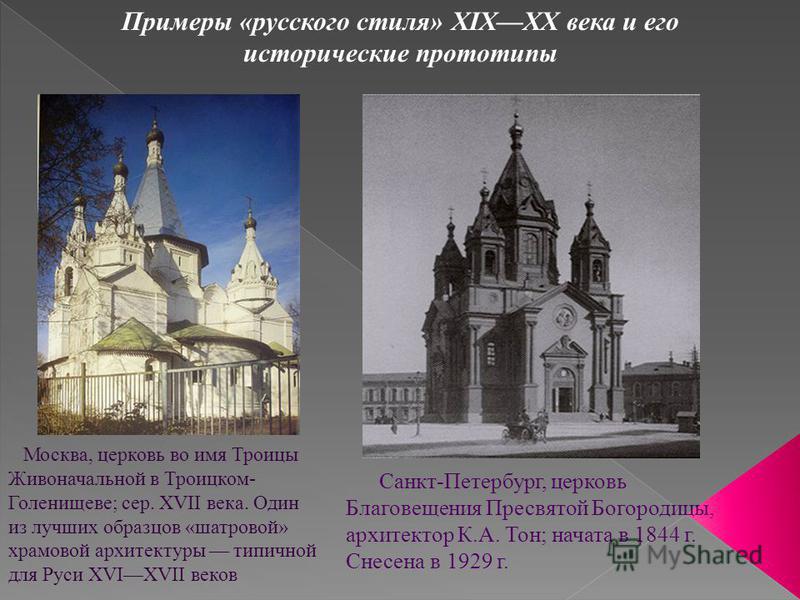

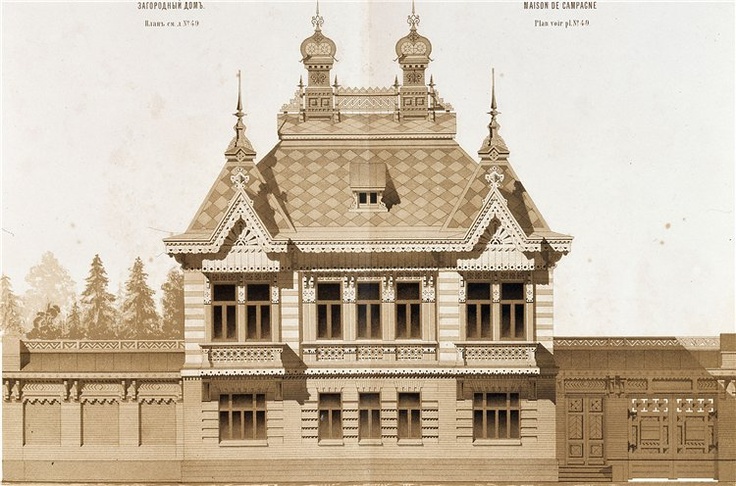

Первые попытки сохранить деревянную архитектуру относятся к 1810-м годам, когда имперские власти стремились укрепить свою власть, собирая знания о людях и местах империи. Поражение России от Наполеона в 1812 году открыло эру национального самопознания. Царь Николай I активизировал исследования северной России, финансируя археологические экспедиции и запрещая снос «архитектурных древностей». Возникла совокупность знаний, которая поместила деревянную архитектуру в литературный, научный и визуальный дискурсы как «народную» форму русской культуры — неизменную, существенную и способную стать источником подавляющего тиражирования как национального стиля.

Поражение России от Наполеона в 1812 году открыло эру национального самопознания. Царь Николай I активизировал исследования северной России, финансируя археологические экспедиции и запрещая снос «архитектурных древностей». Возникла совокупность знаний, которая поместила деревянную архитектуру в литературный, научный и визуальный дискурсы как «народную» форму русской культуры — неизменную, существенную и способную стать источником подавляющего тиражирования как национального стиля.

Действительно, к середине девятнадцатого века это исследование стало влиять на репрезентативные области искусства и архитектуры. Архитекторы Владимир Сусков и Федор Рихтер использовали археологические исследования деревянных церквей для проектирования конструктивных и стилистических элементов. Эти мотивы появились в возрожденческих светских зданиях в городских центрах России и представили «народный» контраргумент неоклассической и барочной архитектуре. Проекты появились как раз тогда, когда краеведение исследований, или «науки о месте», рассматривавшей людей и архитектуру как продукты определенной среды, приобретало все большее значение.

К концу века произошел эстетический и концептуальный сдвиг в подходах к сохранению древесины. Политические, научные и художественные дискурсы переплелись, когда деревянная архитектура была перестроена, чтобы визуализировать древнюю Россию и исторический разрыв между ней и модернизирующимся Российским государством.

Работа сценографа Ивана Билибина олицетворяет это изменение. В 1902 г. Этнографический отдел Санкт-Петербургского Русского музея поручил Билибину сфотографировать и нарисовать «народную архитектуру» северной Вологодской губернии. Билибин строил истории деревянного зодчества на основе исследований, а также мифов и смутных воспоминаний. В 1904, он охарактеризовал «состояние деревянных церквей на севере» как находящееся «в руках нецивилизованных людей, испорченных до разрушения или испорченных «реставрацией» до неузнаваемости».

Уильям Крафт Брумфилд, Кимжа, Бревенчатый ветряк. Фотография: 2 августа 2000 г. Его комментарий отражает преобладающее мнение городской интеллигенции о том, что северные общины были «нецивилизованными» и больше не могли поддерживать деревянную архитектуру. Спор просачивался в девятнадцатом веке, когда древесину часто сравнивали с каменной кладкой (что редко бывает экономически выгодным методом на густолесистом севере России) и называли «традиционным» или менее сложным, поскольку его элементы нужно было заменять чаще, чем каменную кладку.

Спор просачивался в девятнадцатом веке, когда древесину часто сравнивали с каменной кладкой (что редко бывает экономически выгодным методом на густолесистом севере России) и называли «традиционным» или менее сложным, поскольку его элементы нужно было заменять чаще, чем каменную кладку.

Одновременно местные власти покрыли наружную часть почти всех деревянных церквей на севере России белой дощатой обшивкой, чтобы развеять ассоциации с «отсталостью» и вызвать ассоциации с белокаменными церквями средневековой России. Однако такие интеллектуалы, как Билибин, считали обшивку фикцией и предпочитали верность деревянной конструкции. Этот аргумент возвысил центральные городские институты до уровня новых смотрителей, которые знали, как и что сохранять. Фотографии Билибина стали подтверждающими доказательствами, необходимыми для защиты деревянных церквей.

После большевистской революции 1917 года советские власти продолжили имперский обычай изучения и сохранения исторических мест. По указу 1918 г. «Об учете, учете и охране памятников искусства и старины» регистрация памятников осуществлялась путем фото- и археологических изысканий.

По указу 1918 г. «Об учете, учете и охране памятников искусства и старины» регистрация памятников осуществлялась путем фото- и археологических изысканий.

Однако массовый толчок к индустриализации в рамках первого и второго экономических планов пятилетки (1928–1937 гг.) превзошел другие конкурирующие цели, такие как сохранение культуры на русском севере. Более того, поскольку религия сигнализировала об опасном отвлечении от коммунистических устремлений, государство провело кампанию и уничтожило многие религиозные объекты, в том числе деревянные церкви.

Разрушение архитектурного наследия страны после Второй мировой войны вновь выдвинуло вопрос сохранения на первый план. Массированные авиаудары сравняли с землей города и промышленные районы, что побудило планировщиков и политических чиновников отдать предпочтение сохранению и исторической реконструкции. Продолжая традицию изучения архитектуры с помощью фотографии, в 1943 году правительство направило в Архангельск ведущего реставратора Александра Ополовникова для фиксации военных повреждений деревянной архитектуры.

В 1947 году Совет Министров СССР утвердил постановление «Об охране памятников архитектуры», которым был создан централизованный реестр объектов культурного значения. В списке особое внимание уделялось архитектурному наследию за пределами Санкт-Петербурга и Москвы: более половины из 600 перечисленных объектов находились в северной части Новгородской и Владимирской Руси и включали множество деревянных построек, связанных со средневековым периодом России.

Со смертью Сталина в 1953 году среди горожан, партийных деятелей и ученых активизировалась дискуссия о сохранении исторического наследия. Были восстановлены ключевые объекты, такие как Новгородский кремль, церкви и жилые дома городов Золотого кольца. Чтобы ответить на давление «снизу», советские чиновники подчеркивали ценность этих мест как туристических достопримечательностей, приносящих иностранную валюту. Остров Кижи, самый известный проект сохранения послевоенных лет, переместил более 50 религиозных и светских деревянных зданий с их первоначальных мест в новый централизованный музей под открытым небом.

Такой подход к сохранению опроверг идею о зданиях как продукте определенного места и времени, выдвинутую археологами за столетие до этого, тем не менее облегчив доступ к ним для посторонних смотрителей и туристов. Тем не менее Ополовников призвал реставраторов сохранить ощущение подлинности, сняв внешнюю облицовку девятнадцатого века и металлические крыши, чтобы обнажить грубо обтесанное дерево под ними.

Период оттепели при Хрущеве привел к неожиданному откату усилий по сохранению. В рамках антирелигиозных кампаний (1959–64) около 10 000 из 20 000 задокументированных церквей были закрыты, многие исключены из реестра национального наследия и разрушены. Однако в 1965 году группа видных деятелей культуры учредила Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), которое обратило внимание на растущую утрату храмов. Благодаря объединению студентов и рабочих в проекты по восстановлению церкви общество выросло до 9 человек. миллионов к 1974 году.

миллионов к 1974 году.

Сохранение также стало средством политики умиротворения в конце 1970-х годов, когда руководство партии отреагировало на усилия ВООПИК, русских националистически настроенных интеллектуалов и массовой организации «Родина» (Родина) по восстановлению церквей. Партийный орган «Правда» начал писать о деревянной церковной архитектуре, реанимируя ее как светское, а не религиозное наследие Советской России.

По мере того как стремление к общечеловеческим культурным ценностям усилилось после распада Советского Союза, такие места, как Кижи, начали получать финансирование и признание не только на национальном уровне в России, но и со стороны международных агентств по наследию, таких как ЮНЕСКО. «Глобальный поворот» вынудил многих ученых, институтов и сообществ писать истории, выходящие за рамки национальной таксономии, выделяя «местные» качества деревянной архитектуры или связывая ее со строительной практикой в скандинавском регионе.

Александр Попов, ученик Ополовникова и ведущий специалист по консервации древесины в России, возглавил новаторские реставрационные проекты, в которых используется внешняя обшивка для защиты исторических деревянных материалов. В то же время, когда храмы возвращаются Православной церкви, многие комментаторы стремятся использовать деревянные церкви как представитель моральных и социальных ценностей России в постсоветскую эпоху.

В то же время, когда храмы возвращаются Православной церкви, многие комментаторы стремятся использовать деревянные церкви как представитель моральных и социальных ценностей России в постсоветскую эпоху.

Таким образом, деревянная архитектура «на краю земли» питает противоречия, которые более чем когда-либо присутствуют в современных дискурсах сохранения: между желанием защитить материалы и модернизировать объекты; между духовными, финансовыми и политическими потребностями; и между коллективным запоминанием и забыванием.

Общие ресурсы — Архитектура России/Советского Союза

- Архитектура и дизайн (общие)

- Архитектуры Северного Кавказа и Дагестана

- Церковная архитектура

- Коммунальное/квартирное жилье

- Народная архитектура

- Средневековье (9-15 вв.

)

) - Барокко (русское и сибирское) (17-18 вв.)

- Историзм/возрождение (19-21 вв.)

- Европейский модерн / интернациональный стиль (конец 19 – начало 20 века)

- Межвоенная архитектура (1918-1939)

- Архитектура русского конструктивизма (1920-е — 1930-е гг.)

- Архитектура соцреализма (сталинизма) (1928-1953)

- Советский модернизм (конец 1950-х – 1990-е гг.)

- Постсоветский (конец 20-21 века)

- 20 век (общий)

- 21 век (общий)

Брамфилд, Уильям Крафт, История русской архитектуры , Cambridge University Press, NA1181. B72 1993

B72 1993

Гейнор, Элизабет , Русские дома , Бенедикт Ташен Верлаг, NA7367 .G3 10 2 9010-е годы интерьеры 1)

Комеч А. И. и др., «Россия», Oxford Art Online , 2003 (См. «III. Архитектура»)

Кузнеетисов Сергей, Скрытый урбанизм: архитектура и дизайн Московского метрополитена , 1935-2015, Издательство ДОМ, TF302.M67 K89 2016

* Примечание : Российская Федерация К республикам Северного Кавказа относятся: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Краснодарский край (край) и Ставропольский край (край).

«Цитадель, городские и крепостные сооружения Дербента» (ЮНЕСКО)

Оливье, Поль (редактор), Энциклопедия народной архитектуры мира , Cambridge University Press, NA208.E53 1997 v.2 (см. «Кавказ, Север и Дагестан», стр. 1424-1433)

«Рика Студия*: Вилла в Сочинском лесу, Сочи, Краснодарский край, Россия», GA Houses , март 2016 г., стр. 154-156

154-156

«Архитектура вайнахской башни», Wikipedia , отредактировано 17 мая 2019 г., получено 30 мая 2019 г. (через wikipedia.org)

Брамфилд, Уильям Крафт, «Развитие средневековой церковной архитектуры в Вологодской области Русского Севера», История архитектуры , 1997, Vol. 40, p.64-80 (через Jstor)

Брамфилд, Уильям Крафт, История русской архитектуры , Cambridge University Press, NA1181.B72 1993

Крепакс, Маргарита, «Церкви в Матери-России», Abitare , декабрь 2005 г., с.138-[143]

Федоров, Сергей Г., «Ранние железные купола в русской церковной архитектуре: 1800-1840», История строительства , 1996, т.12, с.41-66 (через Jstor)

Кёлльнер, Тобиас, «Дела покаяния: новые церкви в постсоветской России», в Религиозная архитектура: антропологические перспективы , под редакцией Оскара Веркаайка, издательство Амстердамского университета, 2013, стр. 83-98 (Jstor)

Бухли, Виктор, «Коммунальный дом Наркомфина Моисея Гинзбурга в Москве: борьба с социальным и материальным миром», JSAH , июнь 1998 г. , стр. 160-181 (через Jstor)

, стр. 160-181 (через Jstor)

Андреа Фаббри, «Интерьеры на Гоголевском бульваре [Москва, Россия]», Abitare , декабрь 2006 г., стр. 78-87

Варга- Харрис, Кристина, Истории дома и быта: Советская квартирная жизнь в хрущевские годы , Cornell University Press, 2015 (через Ebook Central)

Брумфилд, Уильям К., «Фотодокументация архитектурных памятников в Сибирской Республике Бурятия», Visual Resources , декабрь 2004 г., стр. 315-364 (Примеры традиционные бурятские постройки, русские бревенчатые дома, а также позднесталинская архитектура)

Бакстон, Дэвид (редактор), Деревянное зодчество России: дома, укрепления, церкви , Х. Н. Абрамс, NA1181 .O66 1989

Крепакс, Маргарита, «Церкви в Матери-России», Abitare , декабрь 2005 г., стр. 138-[143] NA208.E53 1997 v.2 (см. «Россия», стр. 1403-1419, и «Кавказ, Север и Дагестан», стр. 1424-1433)

Войс, Артур, «Национальные элементы в русской архитектуре», JSAH , май 1957 г. , стр. 6-16 (через Jstor)

, стр. 6-16 (через Jstor)

Бакстон, Дэвид Роден, Русская средневековая архитектура: с учетом закавказских стилей и их влияния на Западе , Cambridge University Press, NA1183.B8 2014

Брамфилд, Уильям Крафт, «Развитие средневековой церковной архитектуры в Вологодской области русского севера», Architectural History , 1997, Vol. 40, p.64-80 (через Jstor)

Брамфилд, Уильям Крафт, История русской архитектуры , Cambridge University Press, NA1181.B72 1993 (см.: «Часть III: Поворот к западным формам», главы 8 -12)

Кракрафт Джеймс, Петровский переворот в русской архитектуре , University of Chicago Press, NA1186 .C73 1988

Куппини, Джампьеро и др., Итальянские архитекторы в Сан-Пьетробурго , Графис, NA2706.R6 A73 1996

Корзун, Алла, Иркутск, «Храмы. Культурный феномен «сибирского барокко», Проект Байкал (Россия), 2014, №41, с.114-123 (на русском языке с резюме на английском языке; PDF через ResearchGate)

Брамфилд, Уильям Крафт, История Российская архитектура , издательство Кембриджского университета, NA1181. B72 1993 (см. «Часть IV: Формирование современной русской архитектуры»)

B72 1993 (см. «Часть IV: Формирование современной русской архитектуры»)

Брамфилд, Уильям Крафт, «Антимодернизм и возрождение неоклассицизма в русской архитектуре, 1906–1916», JSAH , декабрь 1989 г., стр. 371- 386 (через Jstor)

Федоров, Сергей Г., «Ранние железные купола в русской церковной архитектуре: 1800-1840», История строительства , 1996, Том 12, стр. 41-66 (через Jstor)

Брамфилд, Уильям Крафт, Истоки модернизма в русской архитектуре , University of California Press, NA1187 .B78 1991

Рубль, Блэр А. и др., Архитектура и новая городская среда: влияние Запада на модернизм в России и СССР , Институт перспективных исследований России им. Кеннана, NA1184 . A73 1988

Дженкинс, Джессика, «Building the Revolution: советское искусство и архитектура, 1915-1935», Design Issues , Осень 2012, стр. 86-92 (через Jstor)

Штиглиц, Маргарита и Анна Валье, « Краснознамённый завод Эриха Мендельсона и промышленная архитектура Санкт-Петербурга» Future Anterior , лето 2008 г. , стр. 28-37 (через Jstor)

, стр. 28-37 (через Jstor)

Вронская Алла, Архитектура жизни: советский модернизм и гуманитарные науки , University of Minnesota Press, NA2543.S35 V76 2022

Аджубель, Ксения, «Руины утопии», Architectural Review , апрель 2013 г., стр. 88-93Бучли, Виктор, «Коммунальный дом Наркомфина Моисея Гинзбурга в Москве: борьба с социальным и материальным миром», JSAH , Июнь 1998 г., стр. 160-181 (через Jstor)

Кук, Кэтрин, Фантазия и строительство , Архитектурный дизайн [издатель], NA1199 .C4 C66

Кук, Кэтрин (редактор), Искусство и архитектура русского авангарда , Academy Editions, N6988.5 .C64 R83 1983

«Лес и клетка: заметки о Зеленом городе Мосея Гинзбурга», Harvard Design Magazine , Весна/Лето 2018, с.18-26

Кириков Борис, «Ленинградский авангард и его наследие, » Future Anterior , лето 2008 г., стр. 16–26 (через Jstor)

Комонен, Маркку, Революция в архитектуре : выставка, 9. 8-29.9.1985 , Suomen Rakennustaiteen Museo, NA1199.V4 A4 1985

8-29.9.1985 , Suomen Rakennustaiteen Museo, NA1199.V4 A4 1985

Швидковский О.А., (редактор), дом 297-17, 1 в СССР 19000

, Praeger, NA1188.5.C64 B84Зайкина, Ольга, «Екатеринбургские ночи», AA Files , 2012, #65, стр. 134-137 (через Jstor)

Брамфилд, Уильям С., «Фотографический документации памятников архитектуры Сибирской Республики Бурятия» Визуальные ресурсы , декабрь 2004 г., стр. 315-364 (Примеры традиционных бурятских построек, русских бревенчатых домов, а также позднесталинской архитектуры)

Брумфилд, Уильям К. и Блер А. Рубль, современная эпоха: дизайн и социальная история , Cambridge University Press, NA7367 .R88 1993

Фаббри, Андреа, «Интерьеры на Гоголевском бульваре [Москва, Россия]», Abitare , декабрь 2006 г., стр. 78-87

Неймарк , Анна, «Памятник инфраструктуры: сталинские гидротехнические сооружения строятся и в представлении», Future Anterior , Зима 2012 г., стр. 1-14 (через Jstor)

Тарханов, Алексей и др. , Архитектура сталинской эпохи , Риццоли, NA1188.T36 1992

, Архитектура сталинской эпохи , Риццоли, NA1188.T36 1992

Удовицки-Зельб, Данило, «Бет Данило, Модернизм и социалистический реализм: советская архитектурная культура во время сталинской революции сверху, 1928–1938», JSAH , 2009, том 68, № 4, стр. 467–495 (через Jstor)

Риттер, Катарина и др. Советский модернизм 1955-1991: неизвестная история , Парк [издательство], NA1188.S656 2012

Вронская, Алла, Архитектура жизни: советский модернизм и гуманитарные науки , University of Minnesota Press, NA2543.S35 V76 2022

Вейцман, Инес, «Диссидентство через архитектуру», Perspecta , 20512, Vol.4. , стр. 27-38 (через Jstor)

Бак-Морсс, Сьюзан, «Теоретизируя сегодня: постсоветское состояние», Log , 2008, № 11, стр. 23-31 (через Jstor)

Чипова , Ирина, Москва: архитектура и дизайн , Te Neues, NA1197.M6 C457 2007

Кёльнер, Тобиас, «Покаяние: новые церкви в постсоветской России», в Религиозная архитектура: антропологические перспективы , под редакцией Оскара Веркаайка, Amsterdam University Press, 2013, стр. 83-98 (Jstor)

83-98 (Jstor)

Гоф Мария, «Выставка моделей», октябрь , осень 2014, № 150, с.9-26 (Реконструкции памятника III Интернационалу, 1920)

Иконников А., Советский современная архитектура: 1960-е — начало 1970-х , Aurora Art Publishers, NA1188 .S6813 [1975]

Johnson, Philip & Mark Wigley, Деконструктивистская архитектура: Музей современного искусства , New York, Little, Brown, NA682.D43 J6 1988

Хан-Магомедов С.О., Пионеры советской архитектуры: поиски за новые решения 1920-х и 1930-х годов , Rizzoli, NA1188.K4713 1987

Murrell, Kathleen Berton, Москва, модерн , Philip Wilson Publishers, NA1188.5 .A7 M87 1997: Contemporary Process Architecture

0

, NA6.P94 #054Рябушин А.В., Достопримечательности советской архитектуры, 1917-1991 , Риццоли, NA1188 .R48 1992

Швидковский Дмитрий и др., «Московская архитектура в 1997 г. «новые русские», AA Files , лето 1997 г.

)

)