Архитектура в россии в конце 19 начале 20 в: Архитектура на рубеже XIX — XX веков • Архитектура

«Неорусский стиль» в России в конце XIX- начале XX

«Неорусский стиль» в России в конце XIX- начале XX.

Оглавление.

- Введение

- «Неорусский стиль» в России в конце XIX- начале XX.

2.1.Определение стиля

2.2. Рyсский север в произведениях неорyсского стиля

- Село Талашкино:

- 3.1.Краткое описание Талашкино

-

3.2.Строительство мyзея в Смол

енске - 3.3.Талашкинская коллекция народного искусства

3.1. Смоленская вышивка, традиционная

одежда

3.1. Смоленская вышивка, традиционная

одежда3.3.2. Коллекция тканей и крyжева

3.3.3. Коллекция серебра, меди, олова

3.3.4. Изделия из дерева

3.3.5. Набойные доски

3.3.6. Памятники западноевропейского прикладного искyсства

3.4. Талашкинские хyдожественные мастерские

4. Абрамцевский крyжок:

4.1. Формирование крyжка

4.2. Живописное и графическое творчество участников кружка

4.3. Столярная мастерская и коллекция народного искусства

4.4. Керамическая мастерская. Майолика М.А.Врyбеля

5. Заключение

1. Введение.

Конец XIX — начало XX века ознаменовался глубоким

кризисом, охватившем всю европейскую

культуру, явившемся следствием разочарования

в прежних идеалах и ощущением приближения

гибели существующего общественно-политического

строя.

Но этот же кризис породил

великую эпоху — эпоху русского культурного

ренессанса начала века — одну «из самых

утонченных эпох в истории русской культуры.

Это была эпоха творческого подъема поэзии

и философии после периода упадка. Это

была вместе с тем эпоха появления новых

душ, новой чувствительности. Души раскрывались

для всякого рода мистических веяний,

и положительных и отрицательных. Никогда

еще не были так сильны у нас всякого рода

прельщения и смешения. Вместе с тем русскими

дуами овладели предчувствия надвигающихся

катастроф. Поэты видели не только грядущие

зори, но что-то страшное, надвигающееся

на Россию и мир… Религиозные философы

проникались апокалиптическими настроениями.

Пророчества о близящемся конце мира,

может быть, реально означали не приближение

конца мира, а приближение конца старой,

императорской России. Наш культурный

ренессанс произошел в предреволюционную

эпоху, в атмосфере надвигающейся огромной

войны и огромной революции. Ничего устойчивого

более не было.

В эпоху культурного ренессанса произошел как бы «взрыв» во всех областях культуры: не только в поэзии, но и в музыке; не только в изобразительном искусстве, но и в театре… Россия того времени дала миру огромное количество новых имен, идей, шедевров. Выходили журналы, создавались различные кружки и Общества, устраивались диспуты и обсуждения, возникали новые направления во всех областях культуры.

2.Неорyсский стиль в России

в конце XIX-начале XX вв.

2.1. Определение стиля.

Один из неостилей в русском

искусстве XIX в., начало которому было положено в 1830-х гг. в царствование Николая I. Дальнейшее развитие этот же

стиль получил в годы правления императоров

Александра II и Александра III.Поэтому понятие

неорусского стиля, в отличие от подлинных

традиций национального русского искусства,

может быть принято как наиболее широкое.

Его первой стадией можно считать «русско-византийский» стиль начала столетия, второй — так называемый

«русский стиль» середины века и третьей

— неорусский стиль периода модерна конца XIX — начала XX вв. Общие корни неорусского

стиля следует искать в движении «национального романтизма», охватившего

всю Европу в начале XIX в.после Наполеоновских

войн. В николаевскую эпоху, наряду с ретроспективными неоготическими тенденциями,

в архитектуре получило развитие и второе

«неорусское» течение. Сам император,

«человек узких мыслей, но широкого их

выполнения…», удивлялся: «Что это все

хотят строить в римском стиле? У нас в

Москве есть много прекрасных зданий,

совершенно в русском вкусе».

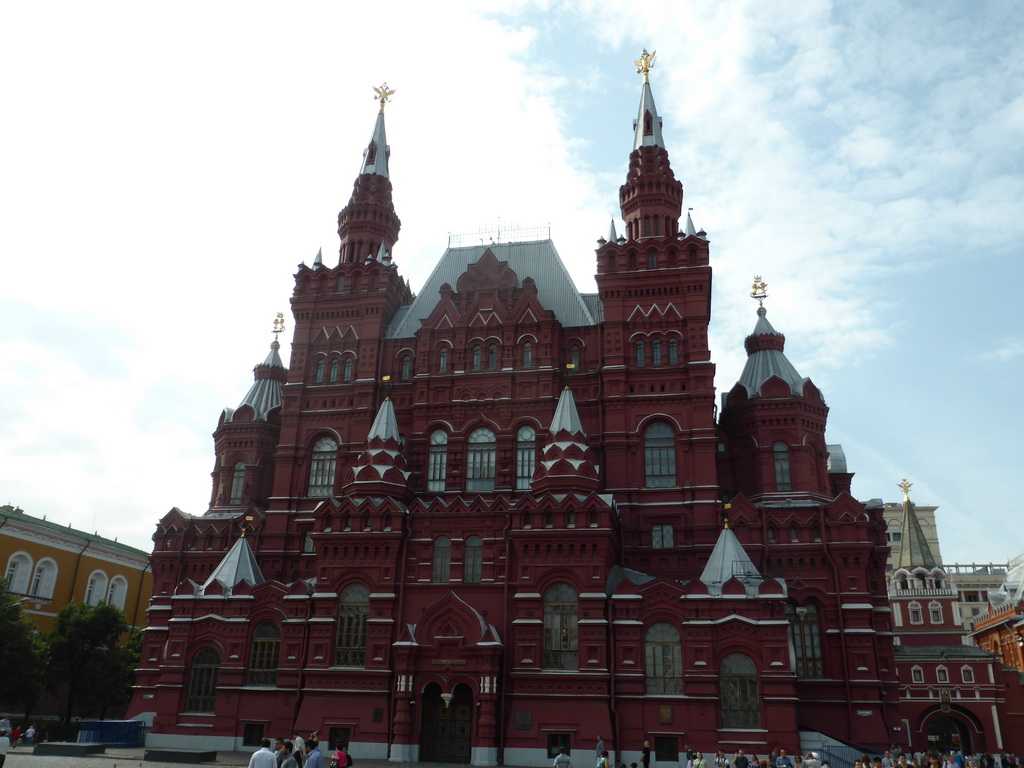

В начале XIX в. в «русском стиле» уже строили К. Росси, О. Монферран, Стасов. В николаевское время «русский стиль» стали называть «византийским», выверенным по древним образцам константинопольских церквей, «откуда пошла русская национальная архитектура». Других источников русского стиля тогда почти не знали. Признанным лидером неорусского стиля был архитектор К. Тон. Его первые работы в «русско-византийском» стиле понравились государю как выражение общественно-политического идеала России. Апофеозом «русско-византийского» стиля стало строительство по проекту Тона храма Христа Спасителя в Москве (1832-1889), посвященного подвигу русского народа в войне с Наполеоном. Художественное противоречие этого

проекта

состояло в том, что истинно народная идея

облекалась в консервативные, искусственно

созданные формы. Стиль храма Христа Спасителя

стал ярким выражением «Православия»

— первой части знаменитой триады графа

С. Уварова. Вторая часть — «Самодержавие»

также нашла свое выражение в еще одной

знаменитой постройке Тона — Большом

Кремлевском дворце (1838-1849), третья — «Народность»

— в его последующих произведениях. Высочайшим

указом 1841г. «образцовые проекты» храмов,

созданные Тоном, были рекомендованы в

качестве примеров «подлинно национальной

архитектуры».

Стиль храма Христа Спасителя

стал ярким выражением «Православия»

— первой части знаменитой триады графа

С. Уварова. Вторая часть — «Самодержавие»

также нашла свое выражение в еще одной

знаменитой постройке Тона — Большом

Кремлевском дворце (1838-1849), третья — «Народность»

— в его последующих произведениях. Высочайшим

указом 1841г. «образцовые проекты» храмов,

созданные Тоном, были рекомендованы в

качестве примеров «подлинно национальной

архитектуры».

Все это объясняется стремлением найти оригинальные национальные истоки архитектуры в той мешанине стилей, которая захлестнула Европу и Россию к середине XIX столетия. Однако на практике такое стремление вылилось в надуманную, поверхностную стилизацию и эклектику, искусственное соединение элементов византийской, киевской, владимирской архитектуры. Художники, получившие академическое образование, привносили в «русский стиль» несвойственные ему черты классицизма. В сравнении с подлинной древнерусской архитектурой произведения

стилизаторов,

что всегда бывает в подобных случаях,

отличались монотонностью и педантичностью

композиционных решений, излишней сухостью

и дробностью в прорисовке деталей.

Неорусский

стиль развивался в противостоянии классицизму

как иностранному искусству. Так для В. Суслова архитектура русского классицизма — это

«ящики на лондонский манер». Если вначале

неорусский стиль был ориентирован на

древнерусское зодчество XVI в.(вероятно

как более близкое и лучше известное),

позднее — на более ранний период домонгольской

архитектуры. В годы царствования Александра

III за образец было «высочайше указано»

брать архитектурные памятники Москвы

и Ярославля XVII столетия. Считалось, что

именно эта архитектура, в отличие от византийской,

является истинно национальной, что ее

развитие было насильственно приостановлено

преобразованиями Петра I, но должно получить

«естественное продолжение» в конце XIX

в.

Неостили

развивались, таким образом, все, более

углубляясь в историю, к первоисточникам.

Но существовали и совсем поверхностные,

«модерновые» стилизации под «русский

стиль». В этом духе работал В. Васнецов, выполнивший оформление фасада здания

Третьяковской галереи в Москве (1900-1905гг.).

Он же построил совместно с Поленовым церковь в Абрамцеве (1882г.). В проектах изделий прикладного

искусства, главным образом мебели с резьбой

и росписью, выполненных также Васнецовым

и Малютиным, причудливо, совсем безвкусно переплетаются

русские народные и модернистские мотивы. В живописных произведениях Васнецова «на русские темы» также можно видеть

не русский

стиль, а лишь этнографическую реконструкцию

Москвы XVII в. Но наиболее одиозную

форму «неорусского стиля» создал,

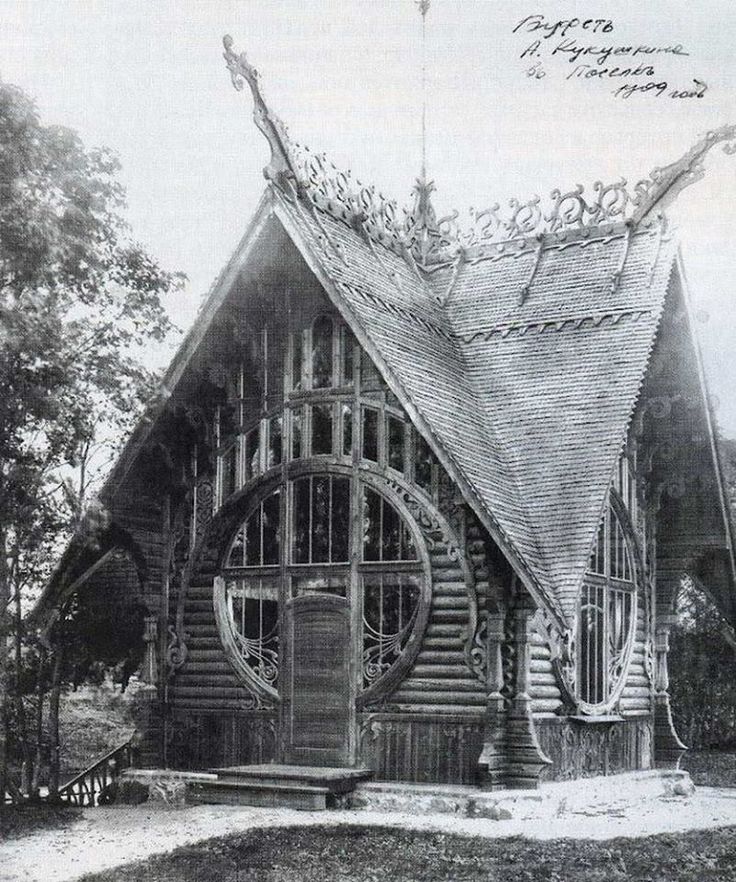

конечно, И.Ропет. Его

эклектичный стиль, получивший

прозвание «петушиного», никакого

отношения к традициям русского

искусства не имеет, отдаленное

сходстве деталей может обмануть

разве что иностранца.

В живописных произведениях Васнецова «на русские темы» также можно видеть

не русский

стиль, а лишь этнографическую реконструкцию

Москвы XVII в. Но наиболее одиозную

форму «неорусского стиля» создал,

конечно, И.Ропет. Его

эклектичный стиль, получивший

прозвание «петушиного», никакого

отношения к традициям русского

искусства не имеет, отдаленное

сходстве деталей может обмануть

разве что иностранца.

В 1849-1853 гг. Ф.Солнцев опубликовал шеститомное собрание рисунков «русского оружия, костюма, церковной утвари» под общим названием «Древности Российского государства». Этим изданием пользовались многие художники «неорусского стиля», учащиеся Строгановского училища в Москве, одного из главных центров формирования этого стиля, мастера московского отделения фирмы Фаберже. В 1870 г. аналогичное издание под названием «История русского орнамента с X до XVI столетие по древним рукописям» выпустил директор Строгановского училища В.

Бутовский, использовавший работы студентов-строгановцев. Вообще Москва стала художественным центром

неорусского стиля в противовес европеизированному

Петербургу. Однако этот «стиль» так и

не стал стилем и существовал лишь как

поверхностная и очень неточная стилизация

под образцы русского народного искусства.

Вообще Москва стала художественным центром

неорусского стиля в противовес европеизированному

Петербургу. Однако этот «стиль» так и

не стал стилем и существовал лишь как

поверхностная и очень неточная стилизация

под образцы русского народного искусства.

Архитекторы Модерна Ф. Шехтель и А. Щусев, обладавшие высокой художественной культурой,

пытались создавать в этом направлении

более тонкие стилизации и сумели придать

«неорусскому» течению в архитектуре

и декоративном искусстве органичные

формы. Эстетика архитектуры Модерна как

бы сняла оковы с «неорусского стиля».

Она сделала его более смелым и романтичным

в композиционном отношении. Это выражалось

в контрастном сопоставлении объемов,

силуэтов, плоскостей, узких проемов окон,

изразцовых вставок и причудливых покрытий

глав. Однако и в этих случаях архитекторы

следовали не закономерностям формообразования

древнерусского зодчества, а декоративным

приемам, свойственным культуре Модерна,

лишь стилизованным под «древнерусскую

тему». Налицо был несколько странный

сплав элементов архитектуры Древней

Руси и европейского Модерна. Многие критики

того времени отмечали, что «новый стиль

отлично сочетается с «древнерусским»

и разработка этого синтеза открывает

большие перспективы. Но примечательно,

что на практике произошло как раз обратное

— возвращение к наиболее консервативному,

реакционному течению «русско-византийского»

стиля. Органичности «неорусского стиля»

препятствовало отсутствие подлинно художественного

синтеза, возникающего только в подходящих

исторических условиях. В данном случае

такой синтез подменялся простым сложением

отдельных элементов, заимствований, стилистических

цитат, что характерно для метода эклектики. Поэтому «неорусский стиль» не является

художественным стилем в полном смысле

этого слова, в нем нет композиции, есть

лишь попытки имитации. Кроме того, в разное время термин «неорусский стиль»

понимался по-разному. В конце XIX — начале

XX в. «неорусским стилем» называли лишь

стилизаторское течение в искусстве

Модерна, отличая его от «русского» и «русско-византийского»

стилей первой половины XIX столетия.

Налицо был несколько странный

сплав элементов архитектуры Древней

Руси и европейского Модерна. Многие критики

того времени отмечали, что «новый стиль

отлично сочетается с «древнерусским»

и разработка этого синтеза открывает

большие перспективы. Но примечательно,

что на практике произошло как раз обратное

— возвращение к наиболее консервативному,

реакционному течению «русско-византийского»

стиля. Органичности «неорусского стиля»

препятствовало отсутствие подлинно художественного

синтеза, возникающего только в подходящих

исторических условиях. В данном случае

такой синтез подменялся простым сложением

отдельных элементов, заимствований, стилистических

цитат, что характерно для метода эклектики. Поэтому «неорусский стиль» не является

художественным стилем в полном смысле

этого слова, в нем нет композиции, есть

лишь попытки имитации. Кроме того, в разное время термин «неорусский стиль»

понимался по-разному. В конце XIX — начале

XX в. «неорусским стилем» называли лишь

стилизаторское течение в искусстве

Модерна, отличая его от «русского» и «русско-византийского»

стилей первой половины XIX столетия. «Неорусское»

течение в архитектуре Модерна носило

более творческий характер, чем ранние

и наивные опыты, называвшиеся в то время

презрительно «псевдорусским» стилем.

Однако в настоящем различия «русского»

и «неорусского» стилей менее существенны

на фоне их единой стилизаторской природы,

которая лучше всего определяется общим

термином «неорусский стиль».

«Неорусское»

течение в архитектуре Модерна носило

более творческий характер, чем ранние

и наивные опыты, называвшиеся в то время

презрительно «псевдорусским» стилем.

Однако в настоящем различия «русского»

и «неорусского» стилей менее существенны

на фоне их единой стилизаторской природы,

которая лучше всего определяется общим

термином «неорусский стиль».

2.2.Рyсский север в произведениях неорyсского стиля.

Имя Виктора Михайловича Васнецова неотделимо от становления неорусского стиля — возрождения национального искусства и исконных традиций на рубеже XIX-XX веков. Васнецов — вдохновенный певец северной старины. Он работал как живописец, архитектор, как художник театра, как мастер декоративно-прикладного искусства, прежде всего мебели, и рождалась сказочная Русь.

Многочисленные

образцы мебели, выполненные по проектам

Виктора Васнецова, находятся в его московском

Доме-музее. Художник построил дом по собственному

проекту в 1893-1894 годах, когда оканчивал

работу над росписями в киевском соборе

св. Владимира. Воплотилась в жизнь его

давняя мечта — в Сухаревском районе, на

северной окраине столицы среди скромных

купеческих и мещанских построек поднялся

нарядный терем — собственный дом Васнецова,

возведенный во многом под влиянием северного

деревянного зодчества. После смерти художника

родственники решили создать здесь музей.

Свое понимание старины и самобытного

русского творчества художник выразил

в каждой детали, в том числе в предметах

убранства.

Владимира. Воплотилась в жизнь его

давняя мечта — в Сухаревском районе, на

северной окраине столицы среди скромных

купеческих и мещанских построек поднялся

нарядный терем — собственный дом Васнецова,

возведенный во многом под влиянием северного

деревянного зодчества. После смерти художника

родственники решили создать здесь музей.

Свое понимание старины и самобытного

русского творчества художник выразил

в каждой детали, в том числе в предметах

убранства.

Русский Север, кладезь старины — родной край В. Васнецова. Именно Север для многих художников, возрождавших национальные корни, являлся основой творчества.

Знание

искусства, быта Русского Севера отразилось

во многих произведениях Васнецова. Среди

многочисленных отраслей декоративного

творчества искусство создания мебели

— архитектуры малых форм — является наиболее

строгим и логичным. Опираясь на древнерусские

образцы, на рубеже XIX-XX веков мастера создавали

мебель в неорусском стиле, которая приобретала

самостоятельность художественного выражения. При этом не копировались формы или отдельные

детали, но перенимались принципы построения,

пропорции, характер и особенности размещения

орнаментов. При постижении древнерусской

образности возникала свободная индивидуальная

манера, которая позволяла создавать

образцы, соединяющие старину и конец

XIX века, возобновлялась прерванная в XVIII

столетии традиция создания русской мебели,

было преодолено противоречие между искусством

Древней Руси и произведениями нового

времени. Проекты мебели Виктора Васнецова

говорят о цельности его художественного

мышления, поскольку в них гармонично

объединяются приемы зодчества, живописи,

декоративно-прикладного искусства.

При этом не копировались формы или отдельные

детали, но перенимались принципы построения,

пропорции, характер и особенности размещения

орнаментов. При постижении древнерусской

образности возникала свободная индивидуальная

манера, которая позволяла создавать

образцы, соединяющие старину и конец

XIX века, возобновлялась прерванная в XVIII

столетии традиция создания русской мебели,

было преодолено противоречие между искусством

Древней Руси и произведениями нового

времени. Проекты мебели Виктора Васнецова

говорят о цельности его художественного

мышления, поскольку в них гармонично

объединяются приемы зодчества, живописи,

декоративно-прикладного искусства.

Характер

мебели Васнецова позволяет выявить особенности

его художественного языка — синтез различных

традиций, в котором господствует национальная

основа. Степень их переработки различна,

что определяет образный строй произведений:

от довольно точных цитат древнерусского

искусства до неожиданного соединения

различных манер и создания «сказочной

мебели». Так возникали необычные и многообразные

«сказы мебели» Васнецова, которые до

наших дней сохранены в его Доме-музее.

Так возникали необычные и многообразные

«сказы мебели» Васнецова, которые до

наших дней сохранены в его Доме-музее.

6.4.Архитектура второй половины XIX- начала XX века. Эклектика и модерн.

В архитектуре второй половины XIX века смешались различные стили. Эта стилевая смесь получила название- эклектика. В ней сочетаются ренессанс, барокко, классицизм, русское и византийское зодчество, и.т.д.

В

1860-1880-х годах на месте деревянных домов

стали строить 4-6 этажные доходные дома

с замкнутыми дворами-колодцами, квартиры

в которых сдавались в наем. Такие доходные

дома в те годы можно было увидеть во

всех частях Петербурга, кроме

Адмиралтейского, Спасского и Казанского

районов. Некоторые районы города были

сплошь застроены такими домами. Это

бывшие военные слободы — Преображенская

(нынешние 1-10 Советские улицы), Измайловская

(нынешние 1-10 Красноармейские улицы),

Семеновская (ныне улицы между Витебским

вокзалом и Московским проспектом).

Невский проспект (от Фонтанки до

Александро-Невской Лавры), Литейный

проспект, а также набережные Фонтанки,

Мойки, канала Грибоедова, Садовой улицы

в западной части города. Именно о них

писал Ф.М.Достоевский — «дома высокие,

холодные, с глухими стенами». 2-я

треть XIX

в. ознаменовалась распадом классицизма и

появлением множества стилизаторских

течений. Здания строились в новом

греческом, псевдорусском духе,

русско-византийском, готическом, барокко и

т.п. Завершился этот период эклектизмом.

Ззаказчиками всё чаще стали крупные

предприниматели, торговцы, акционеры.

Их потребности определили направленность

застройки Петербурга (конторы, торговые

и промышленные сооружения, огромные

доходные дома), а их вкусы — внешний вид

новых зданий. Соединение красивых, но

чуждых друг другу деталей, обилие декора

часто нарушало целостность архитектурного

замысла, однако отвечало вкусам

заказчиков.

Именно о них

писал Ф.М.Достоевский — «дома высокие,

холодные, с глухими стенами». 2-я

треть XIX

в. ознаменовалась распадом классицизма и

появлением множества стилизаторских

течений. Здания строились в новом

греческом, псевдорусском духе,

русско-византийском, готическом, барокко и

т.п. Завершился этот период эклектизмом.

Ззаказчиками всё чаще стали крупные

предприниматели, торговцы, акционеры.

Их потребности определили направленность

застройки Петербурга (конторы, торговые

и промышленные сооружения, огромные

доходные дома), а их вкусы — внешний вид

новых зданий. Соединение красивых, но

чуждых друг другу деталей, обилие декора

часто нарушало целостность архитектурного

замысла, однако отвечало вкусам

заказчиков.

Среди

архитекторов-эклектиков 2-й половины

XIX

в. — Р.

А. Гедике, Г. А. Боссе, М. Е. Месмахер, И.

С. Китнер, П. Ю. Сюзор и др. В этот период, были построены: здание

Общества взаимного кредита на набережной

канала Грибоедова, 13 (1888—1890, Сюзор),

крытые рынки, вокзалы, банки, гостиницы,

здания акционерных обществ и множество

доходных домов. В конце XIX

в. на смену эклектизму с его многочисленными

разнородными украшениями пришел модерн, отражая

настроения переломной эпохи.

В конце XIX

в. на смену эклектизму с его многочисленными

разнородными украшениями пришел модерн, отражая

настроения переломной эпохи.

Модерн — художественный стиль в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX в. Слово «модерн» в переводе с французского означает «новейший, современный». Представители этого направления искали новые пути, новые формы выражения, отказавшись от поверхностного использования и смешения стилей, существовавших ранее.

Архитекторы

модерна предпочитали регулярной

планировке планировку свободную,

асимметрию и обтекаемые формы. Это

выражалось в общей неопределённости

очертаний и подчёркивании отдельных

деталей, в сложности ритма (разноэтажные

корпуса здания, свободно сгруппированные

окна и т. п.), в плавно-текучих переходах

мозаичного или лепного декора с этажа

на этаж и т. д. Для этого стиля характерно

использование новых конструкций, новых

строительных и отделочных материалов:

это металлы, железобетон, стекло, в

облицовке — керамика и глазурованные

изразцы. В интерьерах широко применялись

дерево, цветное стекло, художственная

роспись и резьба; декоративные панно,

мозаика и витражи, фарфоровые и стеклянные

вазы украшались стилизованными

растительными узорами, плавно изогнутыми

текучими линиями и цветовыми пятнами.

На фасадах зданий появлялись пейзажи

(Большая Зеленина, 28: доходный дом герцога

Н. Н. Лейхтенбергского, мозаика;). Панно

(Кирочная , 43: Суворовский музей, мозаика

по картинам на исторические темы. Иконы

(Александровский парк, 5: здание

Ортопедического института, майолика

по картине К. С. Петрова-Водкина),

стилизованные цветы (15-я линия В. О., 70:

жилой дом, майолика; ул. Литераторов,

17: особняк А. Е. Молчанова, майоликовый

фриз), животные и т. п. Фриз мог оказаться

на любой высоте, включить в себя окна,

стечь вниз и заполнить простенки.

Орнаменты сменялись свободно рисованными

композициями, и иногда узор ковром

покрывал стену. Карнизы, дверные и

оконные проёмы имели изогнутые очертания.

Ажурные решётки балконов и ворот плавно

врастали в здание, повторяя, дополняя

или подчёркивая изгибы перекрытий,

фасадного декора.

В интерьерах широко применялись

дерево, цветное стекло, художственная

роспись и резьба; декоративные панно,

мозаика и витражи, фарфоровые и стеклянные

вазы украшались стилизованными

растительными узорами, плавно изогнутыми

текучими линиями и цветовыми пятнами.

На фасадах зданий появлялись пейзажи

(Большая Зеленина, 28: доходный дом герцога

Н. Н. Лейхтенбергского, мозаика;). Панно

(Кирочная , 43: Суворовский музей, мозаика

по картинам на исторические темы. Иконы

(Александровский парк, 5: здание

Ортопедического института, майолика

по картине К. С. Петрова-Водкина),

стилизованные цветы (15-я линия В. О., 70:

жилой дом, майолика; ул. Литераторов,

17: особняк А. Е. Молчанова, майоликовый

фриз), животные и т. п. Фриз мог оказаться

на любой высоте, включить в себя окна,

стечь вниз и заполнить простенки.

Орнаменты сменялись свободно рисованными

композициями, и иногда узор ковром

покрывал стену. Карнизы, дверные и

оконные проёмы имели изогнутые очертания.

Ажурные решётки балконов и ворот плавно

врастали в здание, повторяя, дополняя

или подчёркивая изгибы перекрытий,

фасадного декора.

Постоянным спутником архитектуры модерна был лепной декор — от растительного орнамента с прихотливо изогнутыми стеблями и цветами до картушей, женских масок с распущенными волосами, сказочных персонажей; применялись и свободные пластические формы.

Среди архитекторов петербургского модерна — А. И. Гоген, Ф. И. Лидваль, Н. В. Васильев, А. Ф. Бубырь, В. В. Шауб и др

Ранний

модерн отличается

романтичностью, он живописен и декоративен

— таковы, например, дом компании «Зингер»

(П. Ю. Сюзор; Невский пр., 28: бывший Дом

книги) и особняк М. Ф.Кшесинской (А. И.

Гоген и др.; ул. Куйбышева, 2—4: ныне —

Музей политической истории России). Поздний

модерн строже,

в нём есть элементы классицизма. Это

здание Азовско-Донского банка (Ф. И.

Лидваль, В. В. Кузнецов; Большая Морская,

3—5: ныне — Главный междугородный,

международный, телефонный телеграфный

узел). Здание магазина Гвардейского

экономического общества (Э. Ф. Виррих,

С. С. Кричинский и др.; Большая Конюшенная,

21—23: ныне — Дом ленинградской торговли,

ДЛТ).

Кричинский и др.; Большая Конюшенная,

21—23: ныне — Дом ленинградской торговли,

ДЛТ).

В 1910-х гг. на смену модерну пришел неоклассицизм. Архитекторы вновь обратились к классическому наследию XVIII — начала XIX в.; кроме того, возродился интерес к архитектуре Петровской эпохи и древнерусскому зодчеству, — а затем наступила пора массового жилищного строительства.

Книга И. Штюббена «Der Städtebau» («Градостроительство») и ее влияние на работы российских специалистов по благоустройству городов начала ХХ века

Серия: Успехи социальных, педагогических и гуманитарных исследований

Авторы

Юлия Старостенко

Автор, ответственный за переписку

Юлия Старостенко

Доступно в Интернете с июня 2019 г.

- DOI

- Ключевые слова

- градостроительство; благоустройство города; теория градостроительства; Йозеф Штюббен; Владимир Семенов

- Abstract

Статья посвящена книге Й.

Штюббена «Der Städtebau» («Градостроительство») и ее влиянию на работы российских градостроителей начала ХХ века. В данной статье описывается значение книги для развития европейского градостроительства конца 19 – начала 20 веков. Он также содержит сравнение двух изданий книги Штюббена (1890 и 1907 г.), а также анализ различий двух изданий и причин их различий. В статье также рассказывается о становлении наукограда в России в начале ХХ века, дается обзор работ первых российских специалистов, занимавшихся этой наукой. Особое внимание уделено анализу влияния книги Штюббена на работу российских специалистов по благоустройству городов, которые с неизменным уважением отзывались об этой работе своего немецкого коллеги.

Штюббена «Der Städtebau» («Градостроительство») и ее влиянию на работы российских градостроителей начала ХХ века. В данной статье описывается значение книги для развития европейского градостроительства конца 19 – начала 20 веков. Он также содержит сравнение двух изданий книги Штюббена (1890 и 1907 г.), а также анализ различий двух изданий и причин их различий. В статье также рассказывается о становлении наукограда в России в начале ХХ века, дается обзор работ первых российских специалистов, занимавшихся этой наукой. Особое внимание уделено анализу влияния книги Штюббена на работу российских специалистов по благоустройству городов, которые с неизменным уважением отзывались об этой работе своего немецкого коллеги.- Copyright

- © 2019, Авторы. Опубликовано Атлантис Пресс.

- Открытый доступ

- Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии CC BY-NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Скачать статью (PDF)

- Название тома

- Материалы Международной конференции по архитектуре 2019 г.

: наследие, традиции и инновации (AHTI 2019)0018

: наследие, традиции и инновации (AHTI 2019)0018 - Publication Date

- June 2019

- ISBN

- 978-94-6252-740-9

- ISSN

- 2352-5398

- DOI

- https://doi.org/10.2991/ahti-19.2019.81How использовать DOI?

- Copyright

- © 2019, Авторы. Опубликовано Атлантис Пресс.

- Открытый доступ

- Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии CC BY-NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Цитировать эту статью

ризенвбиб

TY - КОНФ

AU - Юлия Старостенко

КГ - 2019/06

ДА - 2019/06

TI - Книга И. Штюббена "Der Städtebau" ("Градостроительство") и ее влияние на работы российских специалистов по благоустройству городов начала ХХ века

BT - Материалы Международной конференции по архитектуре 2019 г.: наследие, традиции и инновации (AHTI 2019)

ПБ - Атлантис Пресс

СП - 438

ЭП-441

СН - 2352-5398

УР - https://doi.org/10.2991/ahti-19.2019.81

ДЕЛАТЬ - https://doi. org/10.2991/ахти-19.2019.81

ИД - Старостенко2019/06

Скорая помощь -

org/10.2991/ахти-19.2019.81

ИД - Старостенко2019/06

Скорая помощь -

скачать .riscopy в буфер обмена

Власть и выживание в Москве – рецензия на книгу

Эта увлекательная книга не только об истории сталинской России, но и о Борисе Иофане, архитекторе, чьи великие здания определили эпоху, но чьи работы был так тесно связан с капризами диктатора

Архитектор Сталина: Власть и выживание в Москве Деяна Суджича, изданный Thames and Hudson. © Темза и Гудзон.

просмотрела БЕТ УИЛЬЯМСОН

В советской архитектуре украинский архитектор Борис Иофан (1891-1976) был правой рукой Иосифа Сталина. Иофану, самому выдающемуся из сталинских архитекторов, «покровительство кровожадного диктатора было сопряжено с серьезным личным риском», как мы узнаем из этой новой книги о нем. Он был талантливым и умелым стратегом, а его политически заряженные здания определили сталинскую архитектуру. Пожалуй, самым значительным его достижением стал Дом на набережной, город в городе для советской элиты, расположенный через Москву-реку от Кремля. А ведь у Иофана было гораздо больше – об этом свидетельствуют санаторий «Барвиха», станция метро «Бауманская» и многие другие здания.

А ведь у Иофана было гораздо больше – об этом свидетельствуют санаторий «Барвиха», станция метро «Бауманская» и многие другие здания.

Фрэнк Ллойд Райт с Ольгой и Борисом Иофаном на обеде во время первого съезда Советской архитектурной академии в июне 1937 года. Их отношения продолжились во время войны, когда Иофан присоединился к Еврейскому антифашистскому комитету и обратился к Райту за помощь в проведении кампании по сбору средств. © Предоставлено Екатериной Макаровой.

В книге «Сталинский архитектор: власть и выживание в Москве» Деян Суджич увлекательно передает историю Иофана. 100 фотографий и рисунков, сопровождающих текст Суджича, напоминают о сталинской эпохе и той гнетущей атмосфере, в которой жил и работал Иофан. Читая эту культурную биографию, узнаешь столько же о еврейской жизни в Одессе в конце 19го и начала 20-го века, а также более поздние критики сталинской России, как и в отношении архитектурного мастерства Иофана, так что книга, безусловно, представляет и более широкий интерес. Суджич рисует хаотичную картину Одессы примерно 1900 года, отмечая, как война и коммунизм разрушили ее когда-то самобытную культуру.

Суджич рисует хаотичную картину Одессы примерно 1900 года, отмечая, как война и коммунизм разрушили ее когда-то самобытную культуру.

Борис Иофан в своей мастерской в Москве, с этюдом для изображения Ленина, задуманного для верхушки Дворца Советов. © Музей архитектуры имени Щусева, Москва.

Иофан уехал в Рим в 1914 году и воспользовался возможностью на собственном опыте погрузиться в классицистический фон своего архитектурного образования в Одессе. Он учился в Istituto Superiore di Belle Arti, оставшись в Италии после его окончания в 1916 году, первоначально работая в неоклассическом стиле. Его первой независимой архитектурной комиссией стала гробница Амброджей на римском кладбище Верано. Подробности круга его друзей в то время, как итальянцев, так и русских, завораживают и помогают осветить его роль в сложных отношениях между Италией и Советским Союзом в начале XIX века.20 с.

Сталин с моделью канала Москва-Волга, изображенный Александром Бубновым в образе великого архитектора социализма в 1940 году. © Album/Alamy Stock Photo.

© Album/Alamy Stock Photo.

Вернувшись в Россию в середине 1920-х гг., Иофан стал членом Коммунистической партии и сыграл значительную роль в строительстве социалистического будущего. Из-за насущной потребности в жилье он вскоре завершил или продолжал семь крупных архитектурных проектов в течение пяти лет после основания своей практики в Москве. Все проекты Иофана этого периода имели разный подход, как будто он исследовал, какой может быть советская государственная архитектура — традиционной или конструктивистской, модернистской или неоклассической. К этому времени он уже реализовал одну из своих самых грандиозных работ — «Дом на набережной» — предполагаемый утопический комплекс из более чем 500 квартир с тренажерными залами, библиотекой, поликлиникой, рестораном и тиром. строился несколько лет и закончен в 1931.

Вариант проекта Дворца Советов 1939 года. Дом Иофана на набережной показан сразу за рекой, с одной из шпилей Кремля. © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images.

© Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images.

Иофан спроектировал советский павильон для Парижской выставки 1937 года, перекликаясь с одесскими ступенями, знакомыми ему в детстве. Это было чрезвычайно популярное мероприятие, которое за шесть месяцев посетило более 30 миллионов человек. Парижский дизайн был повторен на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1919 году.39, но на более крупном сайте, оба этих проекта помогли привлечь к нему более широкое внимание.

Один из многих проектов Иофана недостроенного Дворца Советов. © Альбом / Alamy Фото.

Планы монументального Дворца Советов давались Иофану с трудом. Строительство здания, задуманного как символическое сердце Советского Союза, было затруднено требованием Сталина включить огромное изображение Ленина, а также его решениями о его размере и местоположении, которые потребовали сложного сноса собора. Проведен ряд архитектурных конкурсов (1931-33) за проект дворца. Когда Иофан был назначен главным архитектором, Сталин настоял на серьезных изменениях в своем проекте и назначил других архитекторов работать вместе с ним, что еще больше помешало его планам. Хотя первоначальный фундамент и стальная конструкция были начаты, проект в конечном итоге был заброшен. Дворец Советов стал самой известной неудачей Иофана.

Когда Иофан был назначен главным архитектором, Сталин настоял на серьезных изменениях в своем проекте и назначил других архитекторов работать вместе с ним, что еще больше помешало его планам. Хотя первоначальный фундамент и стальная конструкция были начаты, проект в конечном итоге был заброшен. Дворец Советов стал самой известной неудачей Иофана.

Страница из альбома Иофана с переработанной версией башни Дворца Советов, уменьшенной ее высотой в попытках снизить затраты и упростить процесс строительства. © Галерея Алекса Лахмана. Фото: Саймон Паск.

Когда в 1941 году Советский Союз попал под огонь немцев и Москва оказалась под угрозой, Иофану поручили защитить город с помощью камуфляжа. Используя краску, фанеру и сетку, Иофан сделал город неузнаваемым с воздуха. Когда города были разрушены, Иофан позже участвовал в их восстановлении и выдвинул стратегию культурного обновления. Например, на иллюстрациях 1944 года его планы относительно Новороссийска демонстрируют итальянское и венецианское влияние. Когда война закончилась, положение Иофана казалось безопасным, а его будущее обеспеченным. Четыре года спустя его профессиональная репутация пошла на убыль, не в последнюю очередь из-за провала проекта Дворца Советов, и к весне 1948 он тоже терял расположение партии. Он тесно сотрудничал со Сталиным в течение 25 лет, но когда к власти пришел Никита Хрущев, Иофан его не впечатлил. Только когда Хрущев был отстранен от власти в 1964 году, Иофан получил свои последние два крупных поручения.

Когда война закончилась, положение Иофана казалось безопасным, а его будущее обеспеченным. Четыре года спустя его профессиональная репутация пошла на убыль, не в последнюю очередь из-за провала проекта Дворца Советов, и к весне 1948 он тоже терял расположение партии. Он тесно сотрудничал со Сталиным в течение 25 лет, но когда к власти пришел Никита Хрущев, Иофан его не впечатлил. Только когда Хрущев был отстранен от власти в 1964 году, Иофан получил свои последние два крупных поручения.

Советский павильон Иофана, строящийся для Парижской выставки 1937 года, с огромной скульптурой Веры Мухиной в качестве кульминации. © Heritage Images/Fine Art Images/Getty Images.

История Иофана — это рассказ о взлетах и падениях архитектурной карьеры. В конечном счете, эта карьера была прочно сформирована политической властью Сталина. Рассказ Суджича о жизни Иофана находится в политическом, экономическом и культурном контексте Советской России и тем богаче в этом контексте.

Штюббена «Der Städtebau» («Градостроительство») и ее влиянию на работы российских градостроителей начала ХХ века. В данной статье описывается значение книги для развития европейского градостроительства конца 19 – начала 20 веков. Он также содержит сравнение двух изданий книги Штюббена (1890 и 1907 г.), а также анализ различий двух изданий и причин их различий. В статье также рассказывается о становлении наукограда в России в начале ХХ века, дается обзор работ первых российских специалистов, занимавшихся этой наукой. Особое внимание уделено анализу влияния книги Штюббена на работу российских специалистов по благоустройству городов, которые с неизменным уважением отзывались об этой работе своего немецкого коллеги.

Штюббена «Der Städtebau» («Градостроительство») и ее влиянию на работы российских градостроителей начала ХХ века. В данной статье описывается значение книги для развития европейского градостроительства конца 19 – начала 20 веков. Он также содержит сравнение двух изданий книги Штюббена (1890 и 1907 г.), а также анализ различий двух изданий и причин их различий. В статье также рассказывается о становлении наукограда в России в начале ХХ века, дается обзор работ первых российских специалистов, занимавшихся этой наукой. Особое внимание уделено анализу влияния книги Штюббена на работу российских специалистов по благоустройству городов, которые с неизменным уважением отзывались об этой работе своего немецкого коллеги. : наследие, традиции и инновации (AHTI 2019)0018

: наследие, традиции и инновации (AHTI 2019)0018 org/10.2991/ахти-19.2019.81

ИД - Старостенко2019/06

Скорая помощь -

org/10.2991/ахти-19.2019.81

ИД - Старостенко2019/06

Скорая помощь -