Авангарда архитектура: 5 зданий эпохи советского авангарда — INMYROOM

5 зданий эпохи советского авангарда — INMYROOM

Тоталитарные страны любят самоутверждаться за счет масштабного строительства. Административные здания здесь становятся символом эпохи, примерно как церкви во времена античности и средневековья. Москва 20-х годов не исключение, хотя с деньгами тогда было не очень, а в архитектуре царил авангард, склоняя к минимализму и скромности.

Вместе с Айратом Багаутдиновым, основателем образовательного проекта «Москва глазами инженера», рассказываем и показываем, как это сказалось на зданиях, которые чиновники строили «для себя».

Дом Моссельпрома

Когда: 1923 год

Кто построил: Владимир Цветаев

Что здесь сейчас: жилой дом

Первый советский небоскреб, как его тогда называли в Москве, был построен еще в самом начале ленинской новой экономической политики, поэтому вышел довольно скромным и по высоте, и по сложности архитектурного решения. Небоскребом его должна была сделать центральная башня на железобетонном каркасе работы инженера Артура Лолейта.

Прославил здание, как это ни парадоксально для авангарда, декор. Панно на торцовой стене дома сделал «отец» конструктивизма в искусстве Александр Родченко вместе с женой Варварой Степановой. А «копирайтером» выступил Владимир Маяковский со знаменитым слоганом «Нигде, кроме как в Моссельпроме».

Типография и редакция «Известий»

Когда: 1927 год

Кто построил: Григорий Бархин

Что здесь сейчас: через ФГУП частично принадлежит Управделами президента, помещения сдаются в аренду

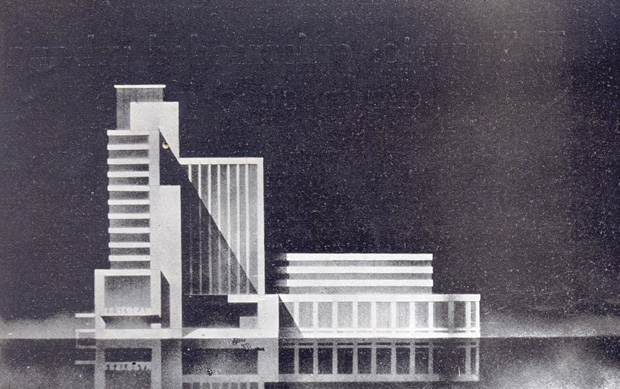

Здание главного печатного органа республики – Известий ЦИК и ВЦИК СССР – до небоскреба не дотянуло, хотя планы такие были. Архитектор Григорий Бархин (среди его работ дореволюционные Пушкинский музей и Бородинский мост) задумал для типографии башню, но попал под закон 1926 года о запрете на высотное строительство в пределах Садового кольца.

Железобетонный каркас для «Известий», как и для Моссельпрома, спроектировал Артур Лолейт. И без башни вышло весьма представительно. Помимо редакции здесь открылась типография (до сих пор работает, но уже не имеет никакого отношения к газете «Известия»), так что здание наполовину промышленное.

Помимо редакции здесь открылась типография (до сих пор работает, но уже не имеет никакого отношения к газете «Известия»), так что здание наполовину промышленное.

Народный комиссариат путей сообщения

Когда: 1934 год

Кто построил: Иван Фомин

Что здесь сейчас: один из офисов РЖД

Не все властные кабинеты были построены с нуля. Экономика 20-х была настолько экономной, что порой авангардный дворец приходилось строить на базе дворца классического. Так, для Народного комиссариата путей сообщения перестроили Запасный дворец, где в XVIII веке готовили и хранили продукты для царского стола.

Архитектор Иван Фомин изменил барокко до неузнаваемости: лаконичные фасады, геометричные полуколонны, а главное – узнаваемая башня с часами, за которую здание наркомата прозвали «дом-паровоз» (потому что она напоминает паровозную трубу).

Дом совета труда и обороны

Когда: 1935 год

Кто построил: Аркадий Лангман

Что здесь сейчас: Госдума РФ

Это административное здание хорошо известно до сих пор. Его строили в начале 30-х, когда на смену авангарду пришла неоклассика и ар-деко, отсюда довольно грузные монументальные формы. Так непохожие на легкий авангард, они пришлись по душе сталинской элите.

Его строили в начале 30-х, когда на смену авангарду пришла неоклассика и ар-деко, отсюда довольно грузные монументальные формы. Так непохожие на легкий авангард, они пришлись по душе сталинской элите.

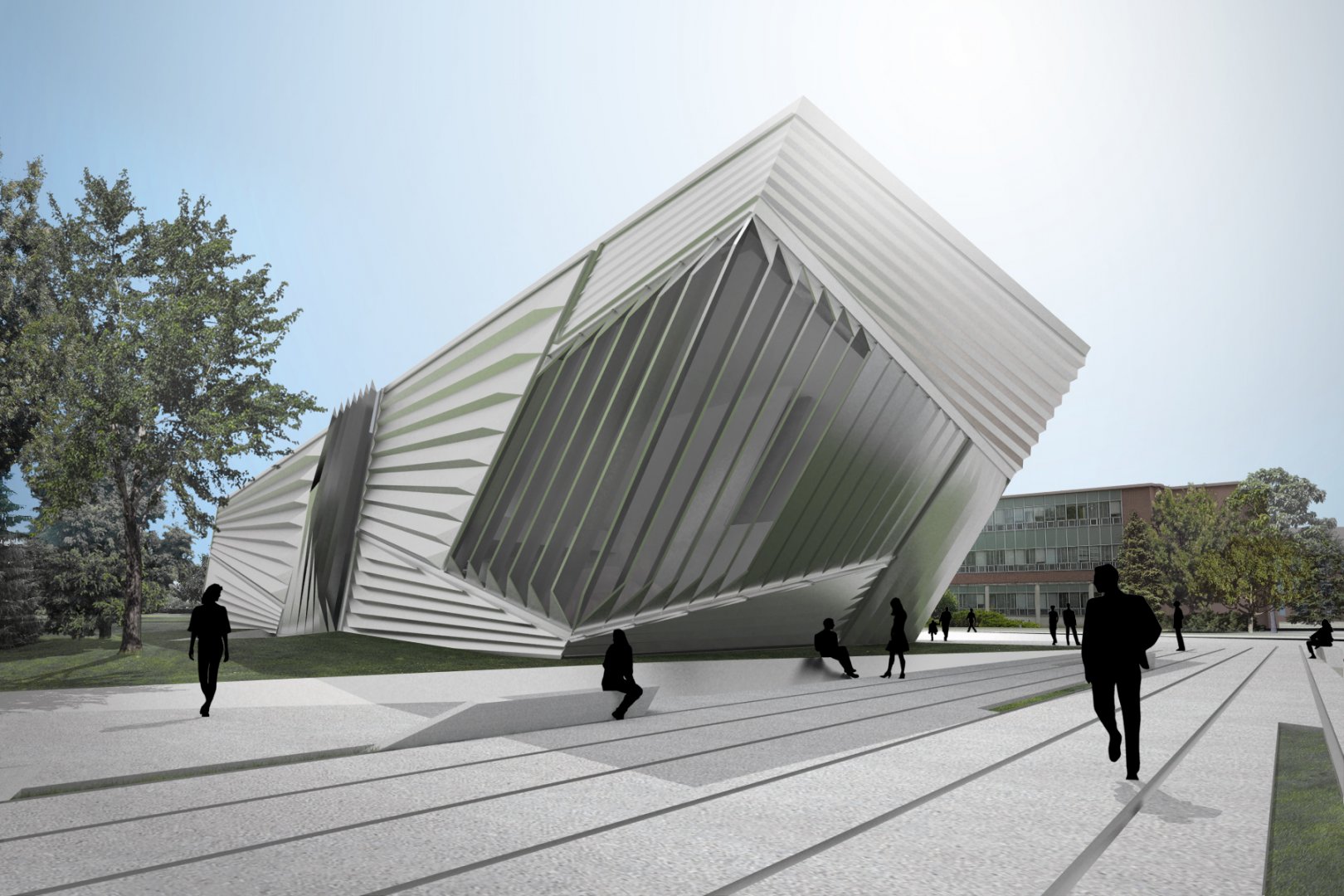

Теперь здесь работают депутаты Госдумы, об их переезде из центра Москвы уже не раз объявляли, но потом все откладывалось. В ближайшие годы новым адресом парламента должны стать Нижние Мневники, но пока это только в проекте.

Дом Центросоюза

Когда: 1936 год

Кто построил: Шарль Ле Корбюзье

Что здесь сейчас: Росстат

Пожалуй, самую элегантную административную постройку советской Москвы создал Шарль Ле Корбюзье. Дом Центросоюза стал воплощением его принципов новой архитектуры: дом на столбах, свободный фасад, свободная планировка, ленточные окна, эксплуатируемая плоская кровля. Недавно перед зданием, в котором теперь работает Росстат, французскому архитектору установили памятник.

Архитектурный авангард Ленинграда

14 ноября 2016 г.

Часть 1. Архитектура русского авангарда.

«И в жизни, мы, человечество, есть опыты для будущего». Эта фраза одного из ведущих деятелей советского художественного авангарда А. Родченко. Можно понимать её как манифест, можно как пророчество. Всё одно: в этой фразе– максимальное понимание того, что мир повернулся в какую-то иную сторону, что случается новый виток истории, новый этап в судьбе человечества.

Начало ХХ века. Расцвет второй научно-промышленной революции. На фоне бурного научно-технического прогресса в России происходят небывалые по силе и необратимости изменения. Всё больше подтачивается фундамент, казалось бы, незыблемой и «вечной» классики, с её ценностями и идеями. Пушкина сбрасывают с корабля современности. Приходит революция. Она меняет не только политический строй, но в корне подрывает устоявшиеся культурные парадигмы.

Рычат автомобили, звенят трамваи, в небе повисли самолеты, дирижабли. Увеличивающийся темп жизни вдохновляет передовых людей. Появляются апологеты движения, высокого темпа жизни, рождается непоколебимая вера в прогресс. Человек начинает думать, что теперь в его силах одолеть слепые силы природы, подчинить их, поставить себе на службу.

Появляются апологеты движения, высокого темпа жизни, рождается непоколебимая вера в прогресс. Человек начинает думать, что теперь в его силах одолеть слепые силы природы, подчинить их, поставить себе на службу.

Восходит грандиозная мечта будущего.

Но будущее теперь не должно возникать естественно, согласно «законам природы». Человек берёт на себя ответственность за будущее. Он берётся его строить. Создавать время своими руками.

Пафос строительства, рационально спланированного обустройства жизни выражается в особом подходе к организации пространства. Принципиально сдвигается отношение к искусству в его связке с организованной средой. Ему теперь не место в музеях и частных галереях. Как того хотел Маяковский –«…Улицы – наши кисти, площади – наши палитры…» или Родченко – «Искусство будущего не будет украшением семейных квартир. Оно будет равно по необходимости 48-и этажным небоскрёбам, грандиозным мостам, беспроволочному телеграфу, аэронавтике, подводным судам и проч.

Молодое передовое поколение ищет новых стилеобразующих принципов, которые были бы адекватны современности. Лирическая, утончённая поэзия сменяется жёсткой ритмикой кубистской поэтики В. Маяковского. К. Малевич провозглашает правила чистых формы и цвета, помещая в «красный угол» на место иконы чёрный квадрат – возникает супрематизм. В. Кандинский констатирует исчерпанность иконографической и предметной изобразительности, утверждая возникновение абстрактного искусства.

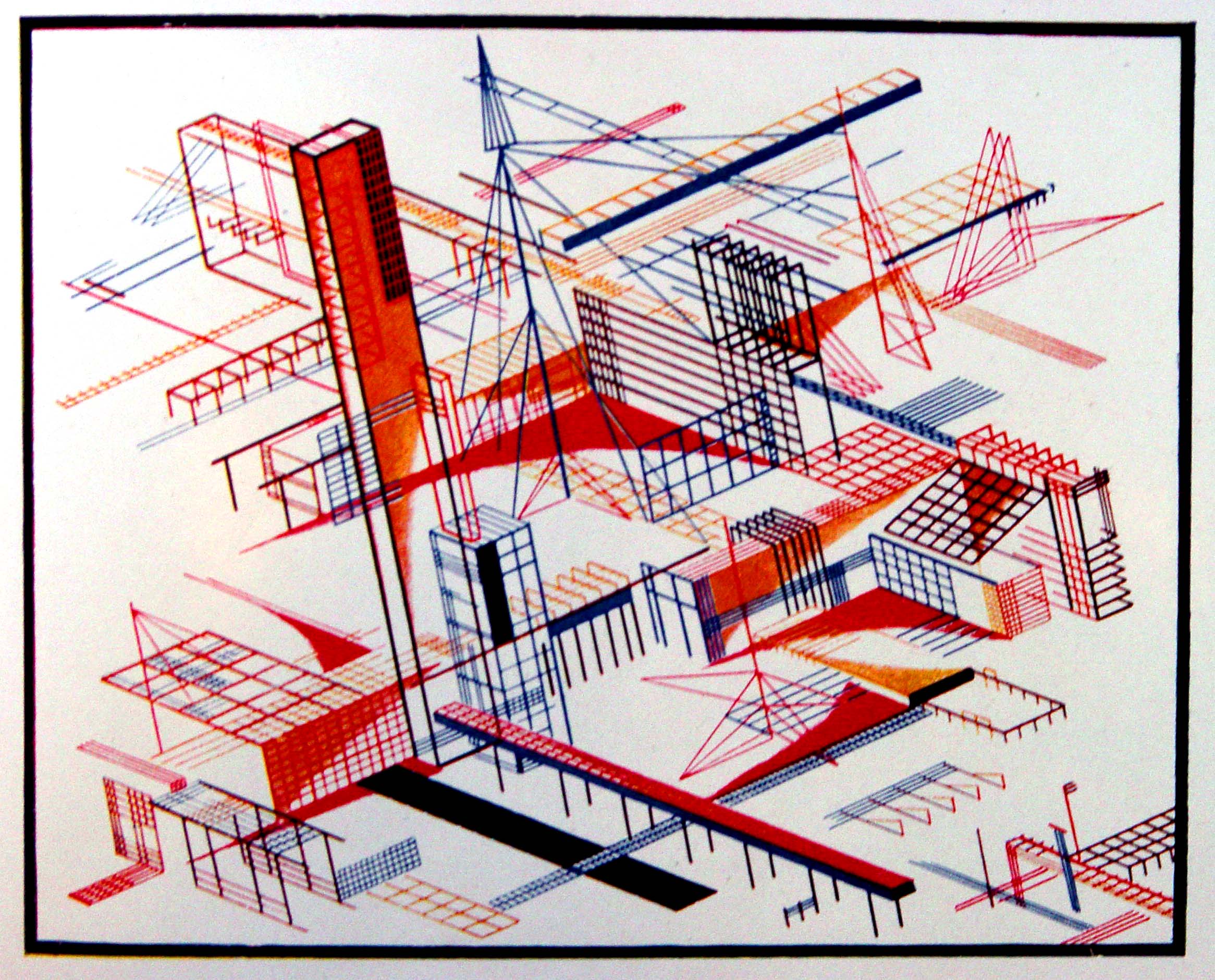

Тот импульс, который задали ведущие художники и поэты левого искусства продолжает развитие в многочисленных творческих объединениях, где сотрудничают художники, архитекторы и скульпторы. Процесс формальных и стилевых поисков идёт в двух основных направлениях: в рамках супрематизма Малевича и конструктивизме, начало которого положил В. Татлин. Эти две концепции, собственно говоря, и заложили основы стиля художественного авангарда в целом.

Школа Малевича – УНОВИС (Утвердители нового искусства) поначалу занималась большей частью изучением цвета и формы самих по себе и их воздействием на восприятие, сохраняясь таким образом в плоскости двухмерной изобразительности. Лишь позже она вышла к объёмности и пространственной предметности. Это выразилось в создании разнообразных супрематических композиций и проектов, выполненных в аксонометрии. Одни из них – это работы самого Малевича – архитектоны и его и Л. Хидекеля планиты.

Архитектоны

Планиты

Другие – проуны, его не менее известного ученика– Л. Лисицкого.

Лисицкий, имеющий архитектурное образование, прекрасно понимал значение супрематических экспериментов Малевича для новой архитектуры. Эксперименты с формой в аксонометрии приблизили двухмерную изобразительность к пространственно-предметной среде. Архитектоны и планиты были своеобразным выходом в архитектуру и скульптуру, а Лисицкий выполнял роль своеобразного моста..png)

Более зрелое и детальное отношение к пространственной композиции происходит уже в русле конструктивизма. Ранний конструктивизм осуществляет так называемый переход «от изображения – к конструкции».

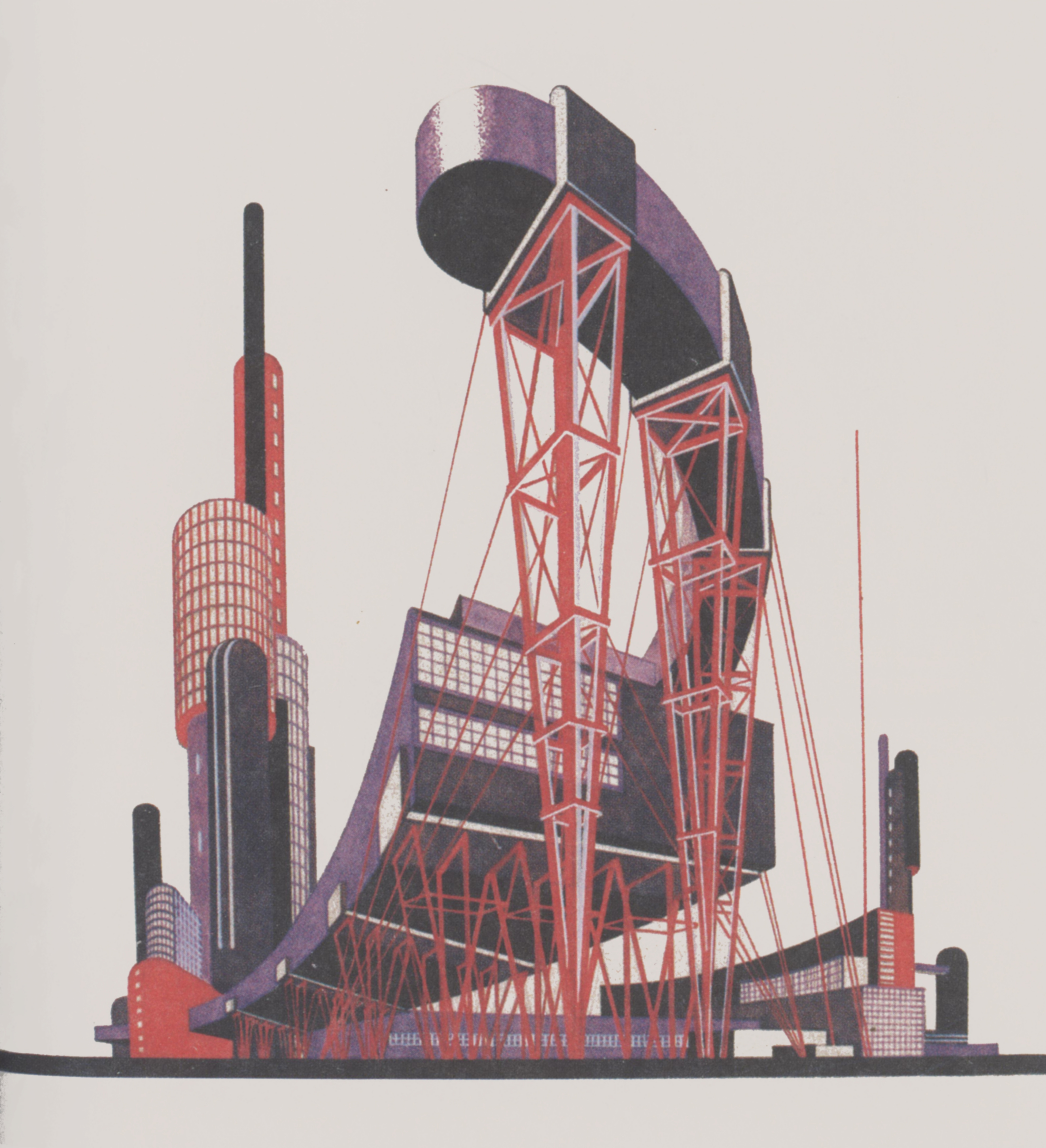

На этом этапе художники, в числе которых В. Татлин, А. Родченко, К. Медунецкий, Н Габо, А. Веснин и др. экспериментируют с пространственными конструкциями в поисках необходимых формально-эстетических принципов. За спиной у них конечно опыты Татлина – его живописные рельефы и контррельефы и знаменитый Памятник III Интернационала.

К знаковым произведениям можно отнести конструкции В. и Г. Стенбергов, модели К. Иогансена, пространственные построения Родченко, а также его знаменитый «Киоск для продажи газет и агитлитературы».

Конструкции В. и Г. Стенбергов

Модели К. Иогансена

Пространственные построения Родченко

«Киоск для продажи газет и агитлитературы»

В ходе развития и экспериментальных находок, деятельность конструктивистов выходит за рамки пространственных моделей. Начинается следующий этап – «от конструкции – к производству». Возникает производственное искусство.

Начинается следующий этап – «от конструкции – к производству». Возникает производственное искусство.

На этом этапе всё заметнее отклонение в сторону архитектуры, рост в большее пространство. Художественные поиски конструктивистов всё больше сближаются с научно-технической и промышленной сферами. Тут на руку идёт ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры), где методически разрабатываются основы и принципы научного понимания искусства и где формируется новый тип творческого человека –«художника-учёного». Как учёный, он бежит вкусовщины (нравится-не нравится), желая найти прочный, научно обоснованный взгляд на задачу и сущность искусства.

И тут вот что происходит. В то время были в ходу идеи синтетического искусства. То есть, когда один жанр ищет для себя оснований в другом. Если традиционно архитектура в качестве принципа декорирования использовала элементы живописи, то теперь происходит наоборот: изобразительность ищет оснований в архитектонике, в чистой пластике элементарных фигур, в характерном для архитектуры использовании масс и объёмов как таковых в их соотношении.

Сами конструктивисты понимают свои художественные находки не как стиль, но исключительно как метод (что не мешает им быть именно стилем).

Эстетизируются сама конструкция, голое инженерно-техническое изделие. Они входят в плоть формального метода конструктивистов.

Впоследствии конструктивизм отделяется от общего движения производственного искусства, став вполне самостоятельным творческим течением, которое включило в себя затем и само производственное искусство.

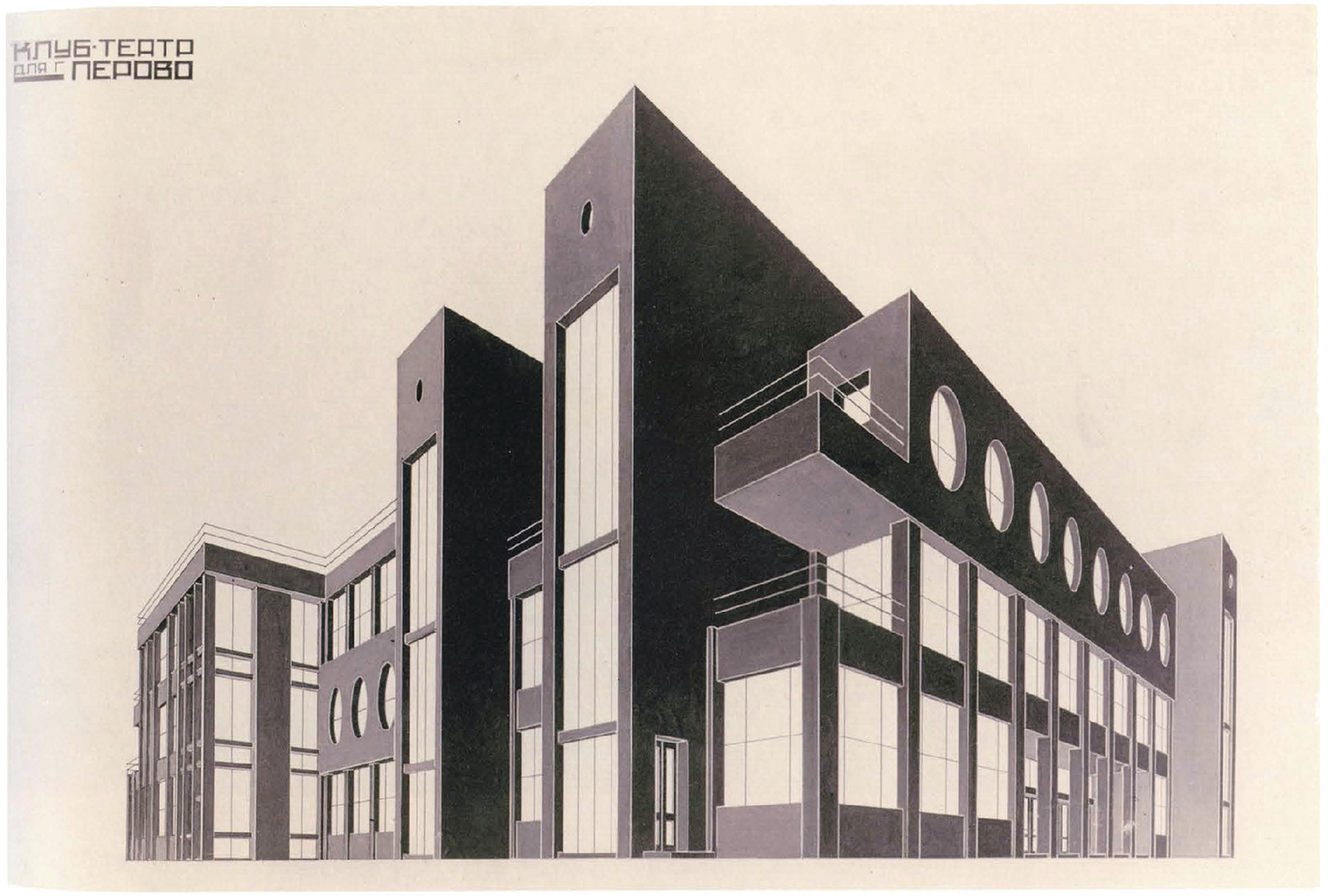

Главным учебным заведением художественного авангарда был ВХУТЕМАС(Высшие художественные мастерские). И, можно сказать, именно архитектурные факультеты задают творческий тон всему учебному заведению. Здесь в разное время работала плеяда выдающихся архитекторов, в числе которых И.

Пока мы говорили в основном о Москве. Считается, что именно она колыбель художественного авангарда, несмотря на то, что Петербург, как оплот революций и как недавняя столица империи, имел не меньший творческий потенциал. Тем не менее, и даже потому, что ленинградский авангард остался явлением провинциальным, он представляется ещё не столь изученной и раскрытой темой. Петербургский авангард тем ещё примечателен, что ему пришлось вписаться в грандиозное архитектурное наследие прошлого. По этой же причине, новая архитектура оставалась недостаточно оценённой.

В Петербурге альма-матер всех передовых архитекторов – ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт). Здесь работали и преподавали Л. Бенуа, В. Гольфрейх, И. Фомин, А. Белогруд, В. Щуко и др., а его выпускники (1922-1930 гг.) и создали ленинградский архитектурный авангард, о котором и пойдёт речь в следующих статьях.

Архитектура Юга России эпохи авангарда :: Книги :: Архсовет рекомендует

Мария Аметованаучный сотрудник Музея архитектуры им. Щусева

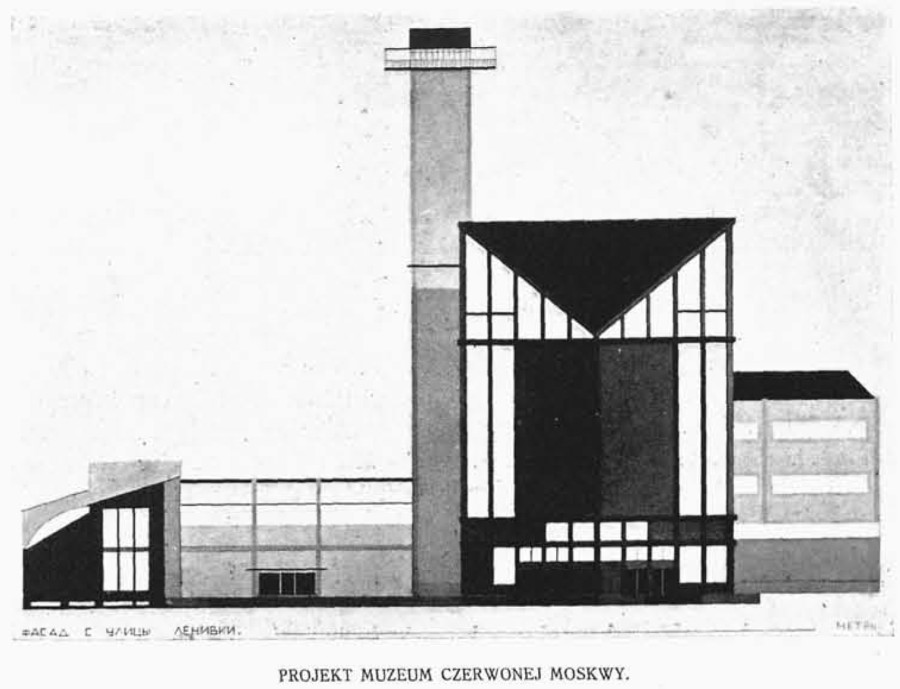

Книга Артура Токарева открывает малоизученный пласт раннесоветской архитектуры огромного региона — Юга России, к которому он относит Дон, Кубань, черноморского побережья Кавказа, Кавминводы и Крым.

Книга: Архитектура Юга России эпохи авангарда. А.Г. Токарев. Ростов-на-Дону. 2016

Наследие Юга России разнообразно и самобытно, оно оставлено и столичными архитекторами, и представителями локальных архитектурных школ. Здесь нам встречаются курорты и совхозы-агрогорода, заводы-гиганты и рабочие поселки, госбанки и клубы, больницы и образовательные учреждения. Уникальны примеры жилой архитектуры, несущей характерный «южный» отпечаток, среди них — дома-кварталы Ростова-на-Дону, таганрогский дом-кольцо с общими балконами-галереями в круглом дворе, ардекошный дом правительства Крымской АССР в Симферополе, модернистский особняк семьи архитектора Мирона Мержанова в Кисловодске. Стилевым дефинициям, стилистической неоднородности Токарев уделяет как раз самое большое внимание.

Здесь нам встречаются курорты и совхозы-агрогорода, заводы-гиганты и рабочие поселки, госбанки и клубы, больницы и образовательные учреждения. Уникальны примеры жилой архитектуры, несущей характерный «южный» отпечаток, среди них — дома-кварталы Ростова-на-Дону, таганрогский дом-кольцо с общими балконами-галереями в круглом дворе, ардекошный дом правительства Крымской АССР в Симферополе, модернистский особняк семьи архитектора Мирона Мержанова в Кисловодске. Стилевым дефинициям, стилистической неоднородности Токарев уделяет как раз самое большое внимание.

«Архитектура Юга России эпохи авангарда» — первая попытка систематизации архитектуры 1920–1930-х гг. цивилизационно близких друг другу регионов — Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и района Кавказские Минеральные Воды Ставропольского края. Монография решена в форме пообъектного изложения материала. Объекты объединены в главы по принципу административных территорий и снабжены историческими и современными иллюстрациями, библиографией, а также аннотациями на английском языке. Указаны современные адреса объектов, благодаря чему с ними легко ознакомится в реальности (таких большинство, исключение составляют памятники, разрушенные в ВОВ или значительно перестроенные). Подобная структура по мысли автора должна оказать помощь государственным структурам, ответственным за выявление объектов культурного наследия и постановки их на охрану. В связи с этим исследование проводилось в тесном взаимодействии с DOCOMOMO Россия и Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева. Ряд малоизвестных объектов, удаленных от краевых и областных центров и сохраняющих свою функцию, удивляет своей первозданной сохранностью. И напротив, часть хрестоматийных памятников мирового уровня находится в катастрофическом состоянии.

Указаны современные адреса объектов, благодаря чему с ними легко ознакомится в реальности (таких большинство, исключение составляют памятники, разрушенные в ВОВ или значительно перестроенные). Подобная структура по мысли автора должна оказать помощь государственным структурам, ответственным за выявление объектов культурного наследия и постановки их на охрану. В связи с этим исследование проводилось в тесном взаимодействии с DOCOMOMO Россия и Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева. Ряд малоизвестных объектов, удаленных от краевых и областных центров и сохраняющих свою функцию, удивляет своей первозданной сохранностью. И напротив, часть хрестоматийных памятников мирового уровня находится в катастрофическом состоянии.

Автор книги — доцент Южного федерального университета А.Г. Токарев. Координатором и инициатором издания выступил И.А. Бычков. Финансирование проекта (организация экспедиций, работа в архивах и музеях, фотофиксации) в связи с экономическими трудностями вуза полностью легло на их плечи. В большей степени на творческом энтузиазме работали дизайнеры книги И.С. Кожухарова и Ю.С. Вялкина, фотограф Е.А. Денисюк и редактор В.В. Дашевская.

В большей степени на творческом энтузиазме работали дизайнеры книги И.С. Кожухарова и Ю.С. Вялкина, фотограф Е.А. Денисюк и редактор В.В. Дашевская.

Архитектура слова. Символические трансформации советского архитектурного авангарда в публичной риторике

Mikhail Ilchenko. Architecture of the Word: Symbolic Transformations of the Soviet Architectural Avant-Garde in Public Rhetoric

* * *

…Я, к сожалению, не являюсь одним из его страстных поклонников. Я когда-то работал с ним, и я думаю, что знаю, как он перевертывает. Я его рассматриваю, как опасного шута, но одного из наиболее дальновидных публицистов. Я хочу в союзе с другими архитекторами побороть его влияние, которое я считаю вредным. Но так как надо признать, что ему дует попутный ветер, чтобы опрокинуть этого идола, нужно иметь хорошо обоснованные аргументы [Письмо 1957].

Этот фрагмент письма женевского архитектора Мориса Брайнарда советскому коллеге Николаю Колли посвящен Ле Корбюзье и, пожалуй, как нельзя точно демонстрирует основную претензию, традиционно предъявляемую деятельности французского градостроителя. В самом простом виде она формулируется так: Ле Корбюзье говорил больше, чем строил, и оттого основная часть его наследия — это книги и бесконечные слова, нежели реально воплощенные проекты. Именно поэтому с легкой долей пренебрежения Морис Брайнард признает в Ле Корбюзье «дальновидного публициста», но никак не серьезного архитектора-новатора.

В самом простом виде она формулируется так: Ле Корбюзье говорил больше, чем строил, и оттого основная часть его наследия — это книги и бесконечные слова, нежели реально воплощенные проекты. Именно поэтому с легкой долей пренебрежения Морис Брайнард признает в Ле Корбюзье «дальновидного публициста», но никак не серьезного архитектора-новатора.

Примечательно, что предмет язвительной критики для одних становился несомненным достоинством для других. В своей статье 1956 года, посвященной современной французской архитектуре, Зигфрид Гиедион отмечал: «Влияние Ле Корбюзье объясняется его способностью придавать вещам предельную простоту. Он доводит задачи до точности и краткости титров в кино, чему, безусловно, помогает точный и ясный, определенный французский язык» [Выписки: 129(6)].

К Ле Корбюзье можно относиться по-разному, но невозможно не признать очевидного факта: то, что архитектура авангарда до сих пор остается предметом публичных обсуждений и живого интереса широкой аудитории, — в том числе и его заслуга. Будучи одним из творцов новой архитектуры, Ле Корбюзье прекрасно понимал, что она не просто зависима от слова, но во многом им созидаема.

Будучи одним из творцов новой архитектуры, Ле Корбюзье прекрасно понимал, что она не просто зависима от слова, но во многом им созидаема.

Опыт всего последующего столетия отчетливо демонстрирует: архитектура авангарда и слово неотделимы друг от друга, а способ говорения об авангарде столь же важен для его природы, как сами архитектурные проекты и сооружения.

Пафос и амбиции новой модернистской архитектуры определялись не столько масштабами строительства и радикальными реформаторскими задумками, сколько особой социальной миссией, изначальной претензией на образ будущего и стремлением это будущее подчинить. Идея и образ в такой ситуации демонстрировали не меньшую значимость, чем реальный проект и конкретное техническое решение, а потому слово оказывалось способным достроить то, что не удавалось достроить с помощью стекла и бетона. Ле Корбюзье был одним из первых, кто прочувствовал глубокую связь между новой архитектурой и способом ее вербальной репрезентации, и потому пытался использовать этот потенциал максимально полно.

Слово оказывалось не только средством эффектного изображения архитектурных утопий будущего, что так или иначе было характерно и для предшествующих эпох, но превращалось в инструмент социального продвижения градостроительных идей. Новая архитектура подчеркивала свой особый интеллектуальный посыл, но, прежде всего, она апеллировала к массам. На фоне изящества теоретических обоснований она должна была оставаться доступной и понятной. Архитектурные новшества нужно было не только ярко репрезентировать, но и доходчиво объяснять. Поэтому успеха добивались те, кто вовремя это понял и усвоил лучше остальных. Эстетика нидерландских авангардистов-новаторов из группы «Стиль» («De Stijl») зарождалась и утверждала себя на страницах одноименного журнала, Баухаус сделал архитектурную периодику частью собственной идеологии, а литературные фантазии и утопические проекты русского и советского авангарда имели для архитектуры не меньшее значение, чем его реализованные замыслы.

В сущности, вся архитектура первого межвоенного десятилетия — это бесчисленные воззвания, манифесты, обращения, программы, непрекращающиеся дискуссии на страницах газет и журналов, каталоги открывающихся одной за другой художественных выставок. Публичные обсуждения и репрезентации теперь не фон и не приложение, а условие и новая форма существования мирового архитектурного сообщества [Cohen 2012: 190—199]. Природа архитектуры как социального института кардинально менялась вместе с ее социальной функцией, превращая градостроительные проекты в инструмент социализации и глобальной ретрансляции новых смыслов, идей и стандартов жизни. Неизбежный выход архитектурных дискуссий из узкопрофессионального поля в публичное пространство стал нормой. Публичный разговор о современной архитектуре легитимировал ее образ и социальные цели, помогал утверждать новые представления о городе, пространстве и общественных институтах.

Публичные обсуждения и репрезентации теперь не фон и не приложение, а условие и новая форма существования мирового архитектурного сообщества [Cohen 2012: 190—199]. Природа архитектуры как социального института кардинально менялась вместе с ее социальной функцией, превращая градостроительные проекты в инструмент социализации и глобальной ретрансляции новых смыслов, идей и стандартов жизни. Неизбежный выход архитектурных дискуссий из узкопрофессионального поля в публичное пространство стал нормой. Публичный разговор о современной архитектуре легитимировал ее образ и социальные цели, помогал утверждать новые представления о городе, пространстве и общественных институтах.

Особое символическое значение архитектура модернизма приобретала в тех случаях, когда оказывалась средством репрезентации новых государственных идеологий. Для многих европейских государств, образовавшихся по итогам Первой мировой войны, — Чехословакии, Польской Республики, Литвы, Королевства Югославии — авангардные архитектурные проекты выступали эффектным способом обозначить новые национальные приоритеты и претензию на современность [Architecture of Independence 2018; Ильченко 2020]. В таком контексте архитектура сама по себе превращалась в риторическую фигуру. Масштабные градостроительные задумки были призваны проецировать новые ценности, устремления и общественные идеалы и, как следствие, изначально требовали публичного разговора и обсуждения.

В таком контексте архитектура сама по себе превращалась в риторическую фигуру. Масштабные градостроительные задумки были призваны проецировать новые ценности, устремления и общественные идеалы и, как следствие, изначально требовали публичного разговора и обсуждения.

В условиях строительства нового советского государства все это имело особенно острое звучание. Архитектурные проекты советских авангардистов должны были демонстрировать радикальный разрыв с прошлым, олицетворять триумфальное преодоление настоящего и рисовать идеальную картину будущего. Уже в силу исторических условий новой советской архитектуре было предначертано стать метафорой эпохи, что изначально определяло особую миссию слова в формировании ее образа. Первые советские архитектурные эксперименты оказались настолько тесно привязаны к особенностям публичной репрезентации, настолько зависимы от нее, что вся дальнейшая логика развития советского градостроительства может быть удачно прослежена сквозь призму изменений публичной риторики. Пример архитектурного авангарда, в этом смысле, особенно показателен, поскольку позволяет увидеть, что такие риторические трансформации продолжаются до сих пор и оказывают влияние на особенности восприятия советской архитектуры в целом.

Пример архитектурного авангарда, в этом смысле, особенно показателен, поскольку позволяет увидеть, что такие риторические трансформации продолжаются до сих пор и оказывают влияние на особенности восприятия советской архитектуры в целом.

Утверждение «новой советской архитектуры»

Трудно понять природу и ключевой посыл архитектуры советского авангарда 1920-х годов, рассматривая ее вне той стихии слова, которая неизменно сопровождала все крупные градостроительные проекты в стране на протяжении целого десятилетия. Ни до ни после об архитектуре в России не писали и не говорили так много, ни до ни после слово и риторика не играли такой существенной роли для градостроительной политики страны. Десятки новых архитектурных изданий, непрекращающиеся дискуссии и обсуждения проектов в прессе, выступления архитектурных звезд в роли новых публичных интеллектуалов и бесконечные призывы к созиданию новой «социалистической архитектуры». Именно из этого произрастала «новая советская архитектура», и во многом именно это формировало ее образ как за рубежом, так и внутри страны.

К середине 1920-х годов для широкой европейской аудитории современная советская архитектура — абсолютная загадка и своего рода мифологема. Ее образ складывается из обрывочных знаний о происходящем в Советской России, рассказах о таинственных экспериментах русских конструктивистов и из самого предвкушения масштабных переустройств в стране «победившей революции» [Cooke 1990: 9—48; The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties 1992]. Вместе с участием советских архитекторов и художников в крупных международных выставках, как, например, в Парижской выставке 1925 года, этот интерес лишь усиливается, но представления о том, что же все-таки являет собой архитектура новой Советской России, у зарубежной аудитории до сих пор нет.

В 1924 году один из идеологов Баухауза, Ласло Мохой-Надь, пишет письмо Элю Лисицкому, где среди прочего просит коллегу прислать фотографии хотя бы нескольких образцов новой русской архитектуры для последующей публикации в специальном томе «Интернациональная архитектура» и при этом, как бы заранее предвидя сложность задачи, оговаривается: «. ..если ничего другого не найдется, мы напечатаем башню Татлина» [Ласло Мохой-Надь и русский авангард 2006: 95]. Со схожей просьбой двумя годами позже Эрих Мендельсон обращается к советскому коллеге Леониду Веснину: «…мне необходимы фотографии новых русских построек. Я знаю, что именно вы мне можете в этом отношении лучше всего помочь, и поэтому очень вас прошу выслать мне фотографии тех построек, которые вы считаете современными…» [Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину].

..если ничего другого не найдется, мы напечатаем башню Татлина» [Ласло Мохой-Надь и русский авангард 2006: 95]. Со схожей просьбой двумя годами позже Эрих Мендельсон обращается к советскому коллеге Леониду Веснину: «…мне необходимы фотографии новых русских построек. Я знаю, что именно вы мне можете в этом отношении лучше всего помочь, и поэтому очень вас прошу выслать мне фотографии тех построек, которые вы считаете современными…» [Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину].

О новой советской архитектуре за рубежом говорят все чаще, ее обсуждают, она превращается в предмет особого интереса, но, в сущности, ее никто не видел. Зарубежному читателю «современная советская архитектура» доступна исключительно в словах, которые и формируют ее образ, столь привлекательный и вдохновляющий для молодого поколения европейских архитекторов. Манифесты, переводы статей, дискуссии на страницах журналов — в таком виде советская архитектура впервые переступает через границы и постепенно закрепляется в сознании европейской публики. Многие зарубежные авторы пытаются проецировать на нее собственные стремления и надежды, в одних случаях видя в советских градостроительных экспериментах романтический революционный порыв к социализму, в других — особый опыт модернизации; так, например, Теодор Драйзер усматривает в Чите, Владикавказе и Перми будущих конкурентов Чикаго (см.: [Хэзерли 2021]).

Многие зарубежные авторы пытаются проецировать на нее собственные стремления и надежды, в одних случаях видя в советских градостроительных экспериментах романтический революционный порыв к социализму, в других — особый опыт модернизации; так, например, Теодор Драйзер усматривает в Чите, Владикавказе и Перми будущих конкурентов Чикаго (см.: [Хэзерли 2021]).

Впрочем, и в самом Советском Союзе к середине 1920-х годов «новая архитектура» — скорее словесный конструкт, фантазия и желаемый образ, нежели реальные сооружения. отдельные воплощенные в жизнь проекты пока еще далеки от того, чтобы радикально менять городскую среду и «кристаллизовать социалистический быт» [Современная архитектура 1926: 15]. Крупные стройки в городах только постепенно начинают разворачиваться, бóльшая часть проектов находится в разработке, многие из них навсегда останутся на бумаге (см.: [Нендза-Щикониовска 2021]). Эту ситуацию красноречиво характеризуют выводы, сделанные одним из идеологов конструктивизма Моисеем Гинзбургом в 1926 году по результатам обзора достижений нового градостроительства в различных странах. В статье «Международный фронт современной архитектуры» Гинзбург заключает:

В статье «Международный фронт современной архитектуры» Гинзбург заключает:

Первое отличие, бросающееся в глаза между достижениями наших заграничных товарищей и нашими, — то, что там передовой фронт, хотя и не столь значительный количественно, занял все же прочное место в реальном строительстве. Чрезвычайно многое из того, что замышляется заграничными архитекторами, уже осуществлено, и мы можем это демонстрировать не проектами, а фотографиями с натуры <…> Полезно увидеть, что современные достижения, осуществленные в действительности, во много раз превосходят по своей выразительности и остроте восприятия самые лучшие из еще не осуществленных проектов. Это чрезвычайно полезный и убедительный урок <…> И он еще более подкрепляется теми немногими, к сожалению, опытами, которые проделаны у нас в Советской России [Гинзбург 1926: 41—46].

Новая советская архитектура не имела в своем распоряжении достаточного объема реализованных проектов, который соответствовал бы амбициозности и масштабу ее задач. Но зато за короткий период она сумела сформировать свой собственный язык и выстроить самостоятельный и цельный нарратив. Лучшее подтверждение тому — журнал, в котором Гинзбург опубликовал свой материал и редактором которого одновременно являлся.

Но зато за короткий период она сумела сформировать свой собственный язык и выстроить самостоятельный и цельный нарратив. Лучшее подтверждение тому — журнал, в котором Гинзбург опубликовал свой материал и редактором которого одновременно являлся.

Вместе с другими новыми изданиями основанный в 1926 году журнал «Современная архитектура» выступал не просто в роли рупора советского градостроительства, но непосредственно участвовал в формировании его образа, определяя сам характер публичного восприятия новой городской реальности. Осознавая медленный темп изменений в реальной практике, Гинзбург и его коллеги словно бы компенсировали эту нехватку интенсивностью и эмоциональностью заряда дискуссий. Первый же номер журнала открывался декларациями и призывами распространять новое архитектурное знание и использовать его как инструмент трансформации общества. Журнал, ориентированный на профессиональное сообщество и призванный обсуждать весьма специфические вопросы, на деле апеллировал к чему-то большему. За лозунгами о внедрении новых методов архитектурного мышления прочитывались призывы строить новое общество и нового человека. «Новая советская архитектура» оказывалась своеобразной метафорой будущего идеального социалистического общества. «Прогресс», «будущее», «движение», «революционность», «прорыв» — именно в этих категориях новая архитектура закреплялась в сознании широкой аудитории. Идеологи новых авангардных течений прекрасно чувствовали это и стремились сделать язык архитектуры максимально доступным, понятным и всеохватным. Поэтому даже если бы в СССР не было построено ни одного нового здания, «новая архитектура» все равно бы стала неотъемлемой составляющей советской реальности.

За лозунгами о внедрении новых методов архитектурного мышления прочитывались призывы строить новое общество и нового человека. «Новая советская архитектура» оказывалась своеобразной метафорой будущего идеального социалистического общества. «Прогресс», «будущее», «движение», «революционность», «прорыв» — именно в этих категориях новая архитектура закреплялась в сознании широкой аудитории. Идеологи новых авангардных течений прекрасно чувствовали это и стремились сделать язык архитектуры максимально доступным, понятным и всеохватным. Поэтому даже если бы в СССР не было построено ни одного нового здания, «новая архитектура» все равно бы стала неотъемлемой составляющей советской реальности.

Язык служил не только средством пропаганды и механизмом продвижения, но, по сути, и способом символического конструирования архитектурного авангарда. Дискуссии об архитектуре будущего и новых городах ко второй половине 1920-х годов оказались настолько интенсивными, что породили особый жанр — литературно-публицистические описания проектов идеального советского города, в которых реальные градостроительные разработки перемешивались с художественными образами и фантазиями их авторов (см. , например: [Лопатин 1925; Злынка 1926; Пыжов 1929; Тимофеев 2021]). Эти наполовину вымышленные и подчас причудливые описания обнаруживали в себе особый эффект — в постоянной циркуляции слов и образов проявлялся своеобразный эффект заговаривания, постепенного закрепления в сознании контуров еще не построенных городов и еще не существующей архитектуры. Полуфантастическое описание города будущего нередко становилось своего рода дополнением к его реальному градостроительному проекту. «Теперь, когда мы знаем план Запорожья, легко себе представить весь город таким, каким он станет через тридцать лет» [Хаустов 1930: 20]. Так, архитектор Павел Хаустов, один из создателей нового большого Запорожья, плавно переходил в своем эссе от разбора плана зеленого «города-сада» к описанию его будущего облика: «Мы входим в город. Он не похож на Москву. Он не похож на Нью-Йорк. Он похож сразу на парк и на фабрику. прямоугольные, сплошь застекленные здания как-будто освещаются зелеными кострами деревьев. Небоскребов нет.

, например: [Лопатин 1925; Злынка 1926; Пыжов 1929; Тимофеев 2021]). Эти наполовину вымышленные и подчас причудливые описания обнаруживали в себе особый эффект — в постоянной циркуляции слов и образов проявлялся своеобразный эффект заговаривания, постепенного закрепления в сознании контуров еще не построенных городов и еще не существующей архитектуры. Полуфантастическое описание города будущего нередко становилось своего рода дополнением к его реальному градостроительному проекту. «Теперь, когда мы знаем план Запорожья, легко себе представить весь город таким, каким он станет через тридцать лет» [Хаустов 1930: 20]. Так, архитектор Павел Хаустов, один из создателей нового большого Запорожья, плавно переходил в своем эссе от разбора плана зеленого «города-сада» к описанию его будущего облика: «Мы входим в город. Он не похож на Москву. Он не похож на Нью-Йорк. Он похож сразу на парк и на фабрику. прямоугольные, сплошь застекленные здания как-будто освещаются зелеными кострами деревьев. Небоскребов нет. Дома не выше трех-четырех этажей» [Там же: 26].

Дома не выше трех-четырех этажей» [Там же: 26].

Грань между реальностью и вымыслом оказывалась настолько условной, что порой было трудно понять, идет ли речь об уже существующем городе или только лишь задумке. Советские авторы, публицисты и профессиональные архитекторы все чаще начинали описывать то, чего нет. Поселения, которые в реальности находились либо на начальной стадии строительства, либо вовсе лишь намечались в проекте, нередко подавались на страницах печати как уже существующие и функционирующие городские организмы (см., например: [СССР на стройке 1932; Вiкторов 1930]). И во многом именно это определяло характер их восприятия и пространственный образ.

Слово одновременно конструировало и легитимировало. Именно облечение в слово закрепляло и утверждало в общественном сознании новые постройки и сооружения. Город или здание, описанные в статьях, эссе или воспетые в стихах, словно бы получали окончательное символическое право на существование. Так, в специальном юбилейном выпуске газеты «За уральский блюминг» за 1933 год, посвященном пуску завода Уральского тяжелого машиностроения в Свердловске, целая полоса отводилась восторженным описаниям нового образцового социалистического города. К тому моменту соцгород Уралмаша не имел ни четких контуров, ни ясного архитектурного облика, ни отлаженной инфраструктуры. Зато у него уже были своя история, летопись, свои поэты и даже первые художественные произведения [За уральский блюминг 1933]. Город еще не был достроен, но он уже был отражен в слове, и это делало его полноценной составляющей новой градостроительной реальности.

Так, в специальном юбилейном выпуске газеты «За уральский блюминг» за 1933 год, посвященном пуску завода Уральского тяжелого машиностроения в Свердловске, целая полоса отводилась восторженным описаниям нового образцового социалистического города. К тому моменту соцгород Уралмаша не имел ни четких контуров, ни ясного архитектурного облика, ни отлаженной инфраструктуры. Зато у него уже были своя история, летопись, свои поэты и даже первые художественные произведения [За уральский блюминг 1933]. Город еще не был достроен, но он уже был отражен в слове, и это делало его полноценной составляющей новой градостроительной реальности.

Архитектура умолчания

В этом смысле, потеря слова и возможности публичной репрезентации уже сами по себе должны были означать для архитектуры авангарда символическую смерть. С 1932 года советская конструктивистская архитектура вместе со всем авангардным искусством попадает под оглушительный огонь критики. Советских архитекторов-авангардистов обвиняют в формализме, следовании принципам буржуазной условности и оторванности от социалистической реальности. Конструктивистские стройки сворачиваются одна за другой, авангардистские журналы уступают место рупорам архитектурного «социалистического реализма», на смену творческим архитектурным объединениям приходит единая централизованная структура Союза архитекторов. Архитектурный авангард оказывается в опале. Но даже в условиях такой тотальной обструкции он пока еще сохраняет за собой определенные символические контуры и главное — право быть названным.

Конструктивистские стройки сворачиваются одна за другой, авангардистские журналы уступают место рупорам архитектурного «социалистического реализма», на смену творческим архитектурным объединениям приходит единая централизованная структура Союза архитекторов. Архитектурный авангард оказывается в опале. Но даже в условиях такой тотальной обструкции он пока еще сохраняет за собой определенные символические контуры и главное — право быть названным.

Превращение советского авангарда сначала в фигуру отторжения, а затем в фигуру умолчания до сих пор остается едва ли не самым недооцененным и крайне слабо исследованным периодом его существования. Условия критики и неприятия модернизма в каждом случае и в каждом локальном контексте были разными: в нацистской Германии он был объявлен частью «дегенеративного искусства», в послевоенной Западной Европе его обличали в технократизме и утопизме, в странах соцлагеря — в погоне за сиюминутной модой межвоенного периода. Однако новая символическая функция модернистской архитектуры везде оказывалась схожей. Теперь она репрезентировала образ отторгаемого чуждого мира, тем самым помогая пришедшим к власти политическим элитам утвердить и легитимировать новые ценности. Эстетика и принципы архитектуры модернизма оказывались табуированными, но ее присутствие в публичной риторике по-прежнему сохранялось: либо на уровне скрытого умолчания, либо на уровне демонстративного объекта порицания. Этот образ отчетливо прорисовывался за многочисленными фельетонами, карикатурами, плакатами, сатирическими изображениями и критическими статьями, активно публиковавшимися в архитектурных и художественных журналах, местных и национальных газетах. Образ провозвестника современности и символа эпохи сменяло вытеснение на периферию и маргинальное состояние.

Теперь она репрезентировала образ отторгаемого чуждого мира, тем самым помогая пришедшим к власти политическим элитам утвердить и легитимировать новые ценности. Эстетика и принципы архитектуры модернизма оказывались табуированными, но ее присутствие в публичной риторике по-прежнему сохранялось: либо на уровне скрытого умолчания, либо на уровне демонстративного объекта порицания. Этот образ отчетливо прорисовывался за многочисленными фельетонами, карикатурами, плакатами, сатирическими изображениями и критическими статьями, активно публиковавшимися в архитектурных и художественных журналах, местных и национальных газетах. Образ провозвестника современности и символа эпохи сменяло вытеснение на периферию и маргинальное состояние.

Так, в Советском Союзе на отторжении авангарда утверждал себя новый сталинский архитектурный стиль. Авангардная архитектура объявлялась «коробочной», «серой» и «уродливой», превращаясь в глубоко порицаемое явление и нарочитый образец того, как строить не нужно. В карикатуре, изображенной на страницах сатирического журнала «Крокодил» 1949 года, советские архитекторы, указывая в ходе вымышленного диалога на один из символов советского архитектурного авангарда, успокаивали классика русского зодчества XVIII века Василия Баженова: «Василий Иванович, не огорчайтесь! Таких зданий, как клуб имени Русакова, в Москве не будет. Видите, мы перестроились и строим сейчас хорошие дома» [«Крокодил» 1949: 8]. Авангардная архитектура была отторгнута, ее принципы отвергнуты, но о ней все еще продолжали говорить и даже дискутировать, пусть и в обличительном ключе.

В карикатуре, изображенной на страницах сатирического журнала «Крокодил» 1949 года, советские архитекторы, указывая в ходе вымышленного диалога на один из символов советского архитектурного авангарда, успокаивали классика русского зодчества XVIII века Василия Баженова: «Василий Иванович, не огорчайтесь! Таких зданий, как клуб имени Русакова, в Москве не будет. Видите, мы перестроились и строим сейчас хорошие дома» [«Крокодил» 1949: 8]. Авангардная архитектура была отторгнута, ее принципы отвергнуты, но о ней все еще продолжали говорить и даже дискутировать, пусть и в обличительном ключе.

Вместе с очередной сменой градостроительной политики в конце 1950-х годов и борьбой с «архитектурными излишествами» авангард постепенно уходит в тень и перестает быть предметом громких публичных обсуждений. Продолжение прежней ожесточенной критики на фоне очередного витка массового жилищного строительства эпохи Хрущева казалось малоэффективным и даже нелепым: над новыми жилыми районами, массово возводимыми по всей стране, буквально витал дух функционализма. Однако о реабилитации авангарда также не могло идти речи: он по-прежнему олицетворял «формалистические извращения» [Власов 1960: 2]. В такой ситуации об авангардной архитектуре было проще всего умалчивать, вынести ее за скобки и сделать как можно более незаметной. На несколько десятилетий архитектурный авангард оказывается в забвении. О нем почти перестают говорить публично. Теперь обсуждение сооружений конструктивизма в лучшем случае удел узких специалистов. В остальном эта архитектура либо не названа, либо описывается нейтрально-хладнокровным обтекаемым языком. На страницах путеводителей по одному из крупнейших городов СССР Свердловску, для которого конструктивизм стал системообразующим стилем, снимки авангардных сооружений в 1960—1970-х годах по-прежнему остаются на центральном месте в роли основных городских достопримечательностей. Но теперь их либо вовсе не сопровождают никакие пояснения, либо эти здания оказываются «своеобразными», «интересными», «необычными» или просто относимыми к «противоречивому периоду бурного развития города» (см.

Однако о реабилитации авангарда также не могло идти речи: он по-прежнему олицетворял «формалистические извращения» [Власов 1960: 2]. В такой ситуации об авангардной архитектуре было проще всего умалчивать, вынести ее за скобки и сделать как можно более незаметной. На несколько десятилетий архитектурный авангард оказывается в забвении. О нем почти перестают говорить публично. Теперь обсуждение сооружений конструктивизма в лучшем случае удел узких специалистов. В остальном эта архитектура либо не названа, либо описывается нейтрально-хладнокровным обтекаемым языком. На страницах путеводителей по одному из крупнейших городов СССР Свердловску, для которого конструктивизм стал системообразующим стилем, снимки авангардных сооружений в 1960—1970-х годах по-прежнему остаются на центральном месте в роли основных городских достопримечательностей. Но теперь их либо вовсе не сопровождают никакие пояснения, либо эти здания оказываются «своеобразными», «интересными», «необычными» или просто относимыми к «противоречивому периоду бурного развития города» (см. , например: [Свердловск 1975: 70—78]). Никакой «архитектуры будущего», никакого социального эксперимента, никакой «новой эстетики». Просто одна из составляющих «нового советского города», вполне гармонично в него вписанная и не выделяющаяся из общего ансамбля.

, например: [Свердловск 1975: 70—78]). Никакой «архитектуры будущего», никакого социального эксперимента, никакой «новой эстетики». Просто одна из составляющих «нового советского города», вполне гармонично в него вписанная и не выделяющаяся из общего ансамбля.

Несмотря ни на что, приемы и принципы архитектуры авангарда сохраняются в реальной градостроительной практике страны и в 1930-е годы, и в послевоенный период. Новые «подпольные» формы своего существования модернизм обнаруживает даже в мемориальном жанре военного времени [Басс 2021]. Парадоксально: конструктивистские комплексы продолжают определять облик крупнейших городов страны и нередко служить ориентиром в дальнейшей застройке города, их фотографии то и дело публикуются на страницах архитектурных журналов и альбомов, на разработках и проектах конструктивистов воспитываются новые поколения архитекторов, многие из предложенных авангардистами методов активно используются на практике, но при всем при этом этой архитектуры как бы нет. Она существует, но она не видна. О ней упоминают, но она не названа. Авангард оказывается лишен того, что определяло саму его сущность, — способа репрезентации, жеста, заявления. того, что давало ему ощущение порыва и энергетическую подпитку. Утрачивая свой язык, свой голос в публичном пространстве, архитектурный авангард растворяется в чужом нарративе, оказывается всего лишь частью огромного общего целого — «советского города» и «советской градостроительной истории». При этом мало того, что он всего лишь «один из ряда», его место в этом ряду практически незаметно и аккуратно закамуфлировано. Весьма показательно, что несколько десятилетий спустя именно этот образ отторгнутого и преданного забвению архитектурного авангарда окажется особенно привлекательным для художников и исследователей, которые попытаются придать ему новое эмоциональное и смысловое прочтение через риторику «забытой», «потерянной» и «табуированной» архитектуры (см., например: [Пэр, Коэн 2007; ТАБУ: Территория авангарда.

Она существует, но она не видна. О ней упоминают, но она не названа. Авангард оказывается лишен того, что определяло саму его сущность, — способа репрезентации, жеста, заявления. того, что давало ему ощущение порыва и энергетическую подпитку. Утрачивая свой язык, свой голос в публичном пространстве, архитектурный авангард растворяется в чужом нарративе, оказывается всего лишь частью огромного общего целого — «советского города» и «советской градостроительной истории». При этом мало того, что он всего лишь «один из ряда», его место в этом ряду практически незаметно и аккуратно закамуфлировано. Весьма показательно, что несколько десятилетий спустя именно этот образ отторгнутого и преданного забвению архитектурного авангарда окажется особенно привлекательным для художников и исследователей, которые попытаются придать ему новое эмоциональное и смысловое прочтение через риторику «забытой», «потерянной» и «табуированной» архитектуры (см., например: [Пэр, Коэн 2007; ТАБУ: Территория авангарда. Большой Урал 2019]).

Большой Урал 2019]).

Новые языки описания советской архитектурной утопии

Для того чтобы о советском архитектурном авангарде вновь стали говорить публично за пределами архитектурных кафедр и проектных институтов, в его восприятии должно было появиться нечто принципиально новое. Нечто, что позволило бы вырвать его из привычного контекста и увидеть в совершенно новом ракурсе. С конца девяностых годов постсоветские страны постепенно начинает охватывать глобальная волна интереса к модернистскому наследию XX века, которая постепенно превращается в культурный тренд: городские активисты, исследователи, художники и урбанисты по всему миру пытаются переосмыслить роль архитектуры модернизма в формировании современного городского пространства, культурных ценностей и модерности в целом [Craggs, Geoghegan and Neate 2013; Ilchenko 2020]. В постсоветских условиях эта глобальная тенденция накладывается на другую, локальную — стремление к масштабной критической рефлексии и переоценке советского культурного опыта. В архитектуре авангарда, с одной стороны, видят наследие и причастность мировым художественным трендам, с другой — она становится новым способом разговора о советском. В неожиданно повышенном интересе к советской архитектуре со стороны широкой аудитории угадываются и попытка переосмыслить исторический опыт, и поиск новых источников художественного вдохновения, и запрос на особую культурную идентичность. Но главное, советская архитектура вновь начинает выполнять функцию проекции социальных смыслов и снова обретает особый язык и способ репрезентации.

В архитектуре авангарда, с одной стороны, видят наследие и причастность мировым художественным трендам, с другой — она становится новым способом разговора о советском. В неожиданно повышенном интересе к советской архитектуре со стороны широкой аудитории угадываются и попытка переосмыслить исторический опыт, и поиск новых источников художественного вдохновения, и запрос на особую культурную идентичность. Но главное, советская архитектура вновь начинает выполнять функцию проекции социальных смыслов и снова обретает особый язык и способ репрезентации.

Этот новый язык несет в себе скрытое очарование советской архитектурной утопией, ее грандиозным нереализованным замыслом, попытку домыслить эпоху и по-новому ее вообразить. в академической и исследовательской среде такой взгляд приобретает формы интеллектуальной реконструкции советского культурного опыта. Любая биография провинциального архитектора, вовлеченного в градостроительную деятельность на рубеже 1920—1930-х годов, уже не локальный сюжет, а часть большой исследовательской программы по воссозданию уникального культурного проекта. Любой извлеченный из архивной папки эскиз забытого архитектурного замысла — повод не только для узкого экспертного разбора, а для его презентации и объяснения широкой публике. Теперь для этого есть язык и необходимая тональность разговора.

Любой извлеченный из архивной папки эскиз забытого архитектурного замысла — повод не только для узкого экспертного разбора, а для его презентации и объяснения широкой публике. Теперь для этого есть язык и необходимая тональность разговора.

В художественной среде увлеченность архитектурной утопией принимает образ сентиментальной тоски и ностальгии по неосуществленной мечте. Архитектура авангарда воспринимается как зеркало эпохи и объект художественной рефлексии. В фокусе внимания оказываются не столько архитектурные достоинства, сколько особая атмосфера обветшалых, а нередко превращенных в руины комплексов и сооружений. В районы советской застройки направляются вереницы художников, фотографов, исследователей, активистов и просто многочисленных любопытствующих. Об архитектуре авангарда начинают говорить, используя новые образы и символику: «место утопии», «артефакт эпохи», «пространство надежд». В самых различных уголках постсоветского пространства появляются архитектурные, художественные, исследовательские и просветительские проекты, удивительно созвучные по своему содержанию и близкие по стилистике: «Соцгород — город мечты», «Затерянный город будущего», «Утопия прошлого — город будущего» (см. : [Коммунальный авангард 2011; Затерянный город будущего 2011; Соцгород — город мечты 2013]). Новый язык авангардной архитектуры и ее особая «утопическая» поэтика «неслучившегося будущего» формируются в попытке обнаружить в постройках межвоенного периода следы ушедшей эпохи и особое ощущение времени.

: [Коммунальный авангард 2011; Затерянный город будущего 2011; Соцгород — город мечты 2013]). Новый язык авангардной архитектуры и ее особая «утопическая» поэтика «неслучившегося будущего» формируются в попытке обнаружить в постройках межвоенного периода следы ушедшей эпохи и особое ощущение времени.

Так авангардная архитектура вновь открывается перед широкой аудиторией. За постсоветский период авангардные постройки практически не претерпевают существенных реставраций, случаи их успешной ревитализации остаются единичными, а разработка реальных проектов, как правило, ограничивается стадией обсуждения. Однако именно за последние двадцать лет советский архитектурный авангард постепенно превращается в новый культурный феномен, получая в публичном пространстве особый символический статус. Биеннале, художественные выставки, архитектурные и городские фестивали, крупные издательские проекты, социальные инициативы — едва ли хоть один масштабный проект, посвященный развитию крупных индустриальных городов на постсоветском пространстве, обходится без отсылок к наследию авангарда. Само понятие «советский архитектурный авангард» и те значения, которые в него вкладываются сегодня, определяются и формируются именно этим множеством обсуждений, разговоров и дискуссий. Вместе с новой публичной риторикой и репрезентацией архитектура авангарда получает новую смысловую подпитку и, по сути, новую форму существования.

Само понятие «советский архитектурный авангард» и те значения, которые в него вкладываются сегодня, определяются и формируются именно этим множеством обсуждений, разговоров и дискуссий. Вместе с новой публичной риторикой и репрезентацией архитектура авангарда получает новую смысловую подпитку и, по сути, новую форму существования.

В период расцвета архитектурного авангарда в межвоенный период слово выступало неотъемлемым спутником строительного процесса, оно созидало, утверждало и легитимировало. Сегодня основная функция слова — новая маркировка и способ идентификации. В предельно интенсивном ритме трансформаций современной городской и социальной среды, постоянном наслоении друг на друга смыслов, идеологий, концепций, планов и проектов различимым оказывается лишь то, что в состоянии сохранить свои символические контуры и способность к публичной репрезентации.

Пример модернистской архитектуры, в этом смысле, особенно показателен. Как демонстрирует опыт работы с наследием модернизма в европейских странах последних лет, в каждом случае его «возрождение» оказывалось связанным с особой, неявной попыткой интерпретации прошлого, опосредованной архитектурными формами. В каждом случае разговор об архитектуре оборачивался и как бы подспудно перетекал в разговор об истории, национальных символах и ценностях. Если в случае постсоветских стран за интересом к архитектуре авангарда проступало стремление реконструировать и романтизировать советский градостроительный проект, то, например, в Германии, волна празднований юбилея Баухауса обнаруживала попытку романтизации демократических идеалов Веймарской республики, а культурные инициативы по ревитализации модернистских районов в странах Восточной Европы выявляли очевидную идеализацию межвоенной эпохи как времени становления и расцвета новых независимых государств в Литве, Польше или Чехии. В этом смысле, уже в силу своего происхождения архитектура модернизма продолжает проецировать новые социальные смыслы и идеи, неизменно требуя новой символической подпитки и публичного разговора. Во всяком случае, архитектура советского авангарда за последние два десятилетия сумела достаточно четко обозначить себя в символическом пространстве нового постсоветского города.

В каждом случае разговор об архитектуре оборачивался и как бы подспудно перетекал в разговор об истории, национальных символах и ценностях. Если в случае постсоветских стран за интересом к архитектуре авангарда проступало стремление реконструировать и романтизировать советский градостроительный проект, то, например, в Германии, волна празднований юбилея Баухауса обнаруживала попытку романтизации демократических идеалов Веймарской республики, а культурные инициативы по ревитализации модернистских районов в странах Восточной Европы выявляли очевидную идеализацию межвоенной эпохи как времени становления и расцвета новых независимых государств в Литве, Польше или Чехии. В этом смысле, уже в силу своего происхождения архитектура модернизма продолжает проецировать новые социальные смыслы и идеи, неизменно требуя новой символической подпитки и публичного разговора. Во всяком случае, архитектура советского авангарда за последние два десятилетия сумела достаточно четко обозначить себя в символическом пространстве нового постсоветского города.

Объясняя принцип своих архитектурных лекций, Ле Корбюзье подчеркивал, что он очень прост: создавать эскиз и говорить одновременно. «Когда рисуешь на основе слов, слова демонстрируют свою практическую пользу, в результате чего ты создаешь нечто абсолютно новое» [Benton 2009: 13]. Слова сопровождают действия и, как следствие, помогают создавать новую реальность. Для архитектуры авангарда этот принцип можно считать универсальным.

Библиография / References

[Басс 2021] — Басс В. «Величайший и любимейший эпос нашего века»: проекты советских военных монументов 1941— 1945 годов // НЛО. 2021. № 167.

(Bass V. «Velichajshij i ljubimejshij jepos nashego veka»: proekty sovetskih voennyh monumentov 1941—1945 godov // NLO. 2021. № 167.)

[Вiкторов 1930] — Вiкторов Б. Соцiялicтичнi мiста Донбасу. Харкiв, 1930.

(Viktorov B. Socijalictichni mista Donbasu. Harkiv, 1930.)

[Власов 1960] — Власов А. Направленность советской архитектуры в условиях дальнейшего развития индустриализации строительства // Архитектура СССР. 1960. № 1.

Направленность советской архитектуры в условиях дальнейшего развития индустриализации строительства // Архитектура СССР. 1960. № 1.

(Vlasov A. Napravlennost’ sovetskoj arhitektury v uslovijah dal’nejshego razvitija industrializacii stroitel’stva // Arhitektura SSSR. 1960. № 1.)

[Выписки] — Выписки из зарубежных книг и журналов с высказыванием различных авторов о Ле Корбюзье и его творчестве // Музей архитектуры им. Щусева. Арх. 3492/1-28. С. 129 (6).

(Vypiski iz zarubezhnyh knig i zhurnalov s vyskazyvaniem razlichnyh avtorov o Le Korbjuz’e i ego tvorchestve // The Schusev State Museum of Architecture. Arch. 3492/1-28. P. 129 (6).)

[Гинзбург 1926] — Гинзбург М.Я. Международный фронт современной архитектуры // Современная архитектура. 1926. № 2.

(Ginzburg M. Mezhdunarodnyj front sovremennoj arhitektury // Sovremennaja arhitektura. 1926. № 2.)

[За уральский блюминг 1933] — Газета: За уральский блюминг. Свердловск. 1933. 15 июля.

Свердловск. 1933. 15 июля.

(Za Ural’skij bljuming. Newspaper. Sverdlovsk. 1933. July 15.)

[Затерянный город будущего 2011] — Затерянный город будущего. Анонс выставки «Большое Запорожье 1930. Затерянный город будущего», 2011 (http://afisha.zp.ua/vystavki/zateryannyy-gorod-buduschego_ 1304.html).

(Zaterjannyj gorod budushhego. Exhibition announcement «Bol’shoe Zaporozh’e 1930. Zaterjannyj gorod budushhego», 2011.)

[Злынка 1926] — Злынка Г. Чудеса большого города. М.; Л., 1926.

(Zlynka G. Chudesa bol’shogo goroda. Moscow; Leningrad, 1926.)

[Ильченко 2020] — Ильченко М. Архитектура модернизма как метафора эпохи. Новые нарративы // Неприкосновенный запас. 2020. № 2. С. 215—239.

(Ilchenko M. Arhitektura modernizma kak metafora jepohi. Novye narrativy // Neprikosnovennyj zapas. 2020. № 2. P. 215—239.)

[Коммунальный авангард 2011] — Коммунальный авангард: каталог-путеводитель / Ред. -сост. Е. Белова, А. Савицкая. Нижний Новгород, 2011.

-сост. Е. Белова, А. Савицкая. Нижний Новгород, 2011.

(Kommunal’nyj avangard: kat.-putevoditel’ / Ed. by E. Belova, A. Savickaja. Nizhnij Novgorod, 2011.)

[«Крокодил» 1949] — Журнал «Крокодил». 1949. № 22.

(Krokodil Journal, 1949. № 22.)

[Ласло Мохой-Надь и русский авангард 2006] — Ласло Мохой-Надь и русский авангард / Ред. Ю.Я. Герчук. М., 2006.

(Laslo Mohoj-Nad’ i russkij avangard / Ed. by Ju.Ja. Ger chuk. Moscow, 2006.)

[Лопатин 1925] — Лопатин П. Город настоящего и будущего. М., 1925.

(Lopatin P. Gorod nastojashhego i budushhego. Moscow, 1925.)

[Нендза-Щикониовска 2021] — Нендза-Щикониовска К. Частное — значит политическое. Утопия дома-коммуны Николая Кузьмина и современный ей дискурс коллективизации приватного // НЛО. 2021. № 167.

(Nendza-Shhikoniovska K. Chastnoe — znachit politicheskoe. Utopija doma-kommuny Nikolaja Kuz’mina i sovremennyj ej diskurs kollektivizacii privatnogo // NLO. 2021. № 167.)

2021. № 167.)

[Письмо 1957] — Письмо женевского архитектора Мориса Брайнарда Н.Д. Колли 3/IV, 1957 // Музей архитектуры им. Щусева. Арх. 3512.

(Pis’mo zhenevskogo arhitektora Morisa Brajnarda N.D. Kolli 3/IV, 1957 // The Schusev State Museum of Architecture. Arch. 3512.)

[Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину] — Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину // Музей архитектуры им. Щусева. Ф. 5. Оп. 1. Д. 103.

(Pis’mo Je. Mendel’sona L.A. Vesninu // The Schusev State Museum of Architecture. F. 5. Оp. 1. D. 103.)

[Пыжов 1929] — Пыжов Н. Советский город завтра. М.; Л., 1929.

(Pyzhov N. Sovetskij gorod zavtra. Moscow; Leningrad, 1929.)

[Пэр, Коэн 2007] — Пэр Р., Коэн Ж.-Л. Потерянный авангард. Русская модернистская архитектура 1922—1932. Екатеринбург: Tatlin, 2007.

(Pare R., Cohen J.-L. Poterjannyj avangard. Russkaja modernistskaja arhitektura 1922—1932. Ekaterinburg, 2007.)

Ekaterinburg, 2007.)

[Свердловск 1975] — Свердловск. Справочник-путеводитель. Свердловск, 1975.

(Sverdlovsk. Spravochnik-putevoditel. Sverdlovsk, 1975.)

[Современная архитектура 1926] — Современная архитектура. 1926. № 1.

(Sovremennaja arhitektura. 1926. № 1.)

[Соцгород — город мечты 2013] — Соцгород — город мечты. Репортаж о проекте в г. Новокузнецке 17.06.2013 // http://www.tvntv.ru/news/mountains_economy/sotsgorod _gorod_mechty.html.

(Socgorod — gorod mechty. A story on the project in Novokuznetsk 17.06.2013 // http://www.tvntv.ru/news/mountains_economy/sotsgorod_ gorod_mechty.html)

[СССР на стройке 1932] — СССР на стройке. 1932. № 7. Июль.

(USSR in Construction. 1932. № 7. July.)

[Табу: территория авангарда. Большой Урал 2019] — Табу: территория авангарда. Большой Урал. Выставочный проект, представленный на 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2017 году, фестивале «Первая фабрика авангарда» в г. Иваново в 2018 г. и галерее «На Шаболовке» (г. Москва) в 2019 году // https://archi.ru/events/17119/tabu-territoriya-avangardabolshoi- ural.

Иваново в 2018 г. и галерее «На Шаболовке» (г. Москва) в 2019 году // https://archi.ru/events/17119/tabu-territoriya-avangardabolshoi- ural.

(TABU: Territorija avangarda. Bol’shoj Ural. Vystavochnyj proekt, predstavlennyj na 4-j Ural’ skoj industrial’noj biennale sovremennogo iskusstva v 2017 godu, festivale «Pervaja fabrika avangarda» v g. Ivanovo v 2018 g. i galeree «Na Shabolovke » (g. Moskva) v 2019 godu // https://archi.ru/events/17119/tabu-territoriya-avangardabolshoi- ural)

[Тимофеев 2021] — Тимофеев М. Предчувствие утопии: репрезентации города будущего в повести А.В. Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) и в газетном романе Вл. Федорова «Чудо грешного Питирима» (1925) // НЛОЛ. 2021. № 167.

(Timofeev M. Predchuvstvie utopii: Reprezentacii goroda budushhego v povesti A.V. Chajano va «Puteshestvie moego brata Alekseja v stra nu krest’janskoj utopii» (1920) i v gazetnom romane Vl. Fjodorova «Chudo greshnogo Pitirima » (1925) // NLO. 2021. № 167.

Fjodorova «Chudo greshnogo Pitirima » (1925) // NLO. 2021. № 167.

[Хаустов 1930] — Хаустов П. Великое Запорожье. М., 1930.

(Haustov P. Velikoe Zaporozh’e. Moscow, 1930.)

[Хэзерли 2021] — Хэзерли О. Башня большевизирована! Американская архитектура и советская литература, 1919—1935 // НЛО. 2021. № 167.

(Hatherley O. The Tower Has Been Bolshevised! American Architecture and Soviet Literature, 1919—1935 // NLO. 2021. № 167. — In Russ.)

[Architecture of Independence 2018] — Architecture of Independence in Central Europe / Ed. by Ł. Galusek. Krakow: International Cultural Center, 2018.

[Benton 2009] — Benton T. The Rhetoric of Modernism: Le Corbusier as a Lecturer. Birkhäuser: Basel; Boston; Berlin, 2009.

[Cohen 2012] — Cohen J.-L. The Future of Architecture. Since 1889. London, 2012.

[Cooke 1990] — Cooke C. Images in Context / Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde. New York: The Museum of Modern Art, 1990.

New York: The Museum of Modern Art, 1990.

[Craggs, Geoghegan and Neate 2013] — Craggs R., Geoghegan H., and Neate H. Architectural Enthusiasm: Visiting Buildings with the Twentieth Century Society // Environment and Planning D: Society and Space. 2013. № 31 (5). P. 879—896.

[Ilchenko 2020] —Ilchenko M. Working with the past, re-discovering cities of Central and Eastern Europe: cultural urbanism and new representations of modernist urban areas // Eurasian Geography and Economics. 2020. Vol. 61. Issue 6. P. 763—793 (10.1080/15387216.2020.1785907).

[The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties 1992]— The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties // Architectural Design Profile. № 93 / Ed. by C. Cooke and J. Ageros. 1992.

III биеннале: Архитектура авангарда — Управление культуры Администрации Екатеринбурга

5

Мне нравится!Социальные смыслы и новые языки описания

С 28 октября по 9 ноября в конференц-зале гостиницы «Исеть» (пр. Ленина, 69/1, этаж 1) пройдет цикл лекций, посвященных архитектуре авангарда, в рамках образовательной программы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Ленина, 69/1, этаж 1) пройдет цикл лекций, посвященных архитектуре авангарда, в рамках образовательной программы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Архитектура авангарда превращается в важную составляющую туристической капитализации разных городов, в обсуждаемый интеллектуалами и обывателями культурный феномен. Но всегда ли достаточно того языка, которым пользуются эксперты и журналисты, чтобы показать сложность и одновременно прорывной характер авангардных решений?

Михаил Ильченко, кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, предлагает результаты своих исследований в цикле лекций «Архитектура авангарда: социальные смыслы и новые языки описания».

Целью цикла является попытка рассмотрения авангардной архитектуры в качестве социокультурного феномена, находящегося в фокусе внимания различных областей гуманитарной науки. В ходе лекций планируется рассмотреть формы воздействия и влияния авангардных архитектурных экспериментов на способы организации городского пространства, ритмы повседневной жизни, эстетические установки и общую символику архитектурного облика современных городов.

Расписание лекций

28 октября 19:00

Лекция 1. Архитектура авангарда как универсальный язык эпохи: градостроительные эксперименты, импорт ценностей и культурная глобализация в первой половине XX века.

30 октября 19:00

Лекция 2. Мечта о новом мире: архитектура авангарда в пространстве современного города.

3 ноября 19:00

Лекция 3. Архитектурные эксперименты советского авангарда: утопии, проекты, реальность.

9 ноября 19:00

(в рамках лекционно-дискуссионного клуба «Приоткрытые понедельники»)

Лекция 4. Между «культурным наследием» и «утопией»: как говорить об архитектуре авангарда сегодня?

Место: конференц-зал гостиницы «Исеть» (пр. Ленина, 69/1, этаж 1).

поделились

в соцсетях

архитектура авангарда в поисках языков описания — Журнальный зал

Документ без названия

[стр. 215 – 235 бумажной версии номера]

215 – 235 бумажной версии номера]

Михаил Сергеевич Ильченко (р. 1985) – социолог, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН.

Не будет преувеличением сказать, что основной вопрос, связанный с изучением архитектуры советского авангарда сегодня, – это сам факт резко возросшего к ней интереса. Авангардным сооружениям посвящаются многочисленные книги, альбомы и путеводители, о них снимаются фильмы, судьба этих построек становится предметом обсуждения на множестве конференций, «круглых столов» и общественных слушаний. Еще десять-пятнадцать лет назад интерес к авангарду был по большей части уделом узкого круга специалистов – архитекторов, градостроителей, искусствоведов. Конечно, и тогда многие издания ставили своей целью привлечь к памятникам авангарда внимание широкой общественности, а отдельные группы энтузиастов исследовали заброшенные пространства и районы старой советской застройки в самых различных уголках страны. Однако все эти инициативы, как правило, имели локальный характер и лишь изредка получали общественный резонанс. Сегодня дискуссии вокруг авангарда стали частью публичной риторики, а посвященные ему проекты почти гарантированно привлекают внимание достаточно широкой аудитории.

Однако все эти инициативы, как правило, имели локальный характер и лишь изредка получали общественный резонанс. Сегодня дискуссии вокруг авангарда стали частью публичной риторики, а посвященные ему проекты почти гарантированно привлекают внимание достаточно широкой аудитории.

Самое простое и, казалось бы, лежащее на поверхности объяснение такой ситуации – интеллектуальная мода и исследовательский тренд. Ведь в сущности любой исторический и культурный феномен по мере возникновения соответствующей исторической дистанции рано или поздно становится предметом особого интереса, открываясь с новой стороны для одних и переосмысливаясь другими. Но, во-первых, возникновение любой моды всегда чем-то обусловлено. А во-вторых, мода скоротечна. Она неизменно предполагает резкий и, как правило, не слишком продолжительный всплеск внимания и его столь же резкое угасание.

Интерес к ранней советской архитектуре не просто наблюдается длительный период – он получает регулярную подпитку, стимулируя появление новых ракурсов и способов рассмотрения. Область изучения архитектурного авангарда постоянно расширяется, и есть ощущение, что потенциал этого роста далеко не исчерпан.

Область изучения архитектурного авангарда постоянно расширяется, и есть ощущение, что потенциал этого роста далеко не исчерпан.

Понять причины такого интереса к авангардной архитектуре – значит понять те смыслы и значения, которыми она оказалась наполнена. Ведь очевидно, что постройки авангарда в советский период, в начале 1990-х и сегодня – это совершенно разные здания не только с точки зрения их физического состояния, но прежде всего с точки зрения окружающего их смыслового контекста. Архитектура авангарда отчетливо демонстрирует тот случай, когда способ разговора об архитектуре оказывается не менее важен, чем механизм ее физического сохранения. Новые языки описания сооружений авангарда обнаруживают не просто новые механизмы его символической репрезентации, но в сущности заново открывают эту архитектуру для широкой аудитории.

В этой связи крайне важно понять, какие формы разговора об авангардной архитектуре сложились сегодня в публичной риторике, насколько они устойчивы и в каких контекстах воспроизводимы. Или, иными словами, ответить на вопрос: как мы говорим об авангарде сегодня и какие смыслы в него вкладываем?

Или, иными словами, ответить на вопрос: как мы говорим об авангарде сегодня и какие смыслы в него вкладываем?

Для того чтобы лучше разобраться в этих процессах, имеет смысл обратиться к особенностям репрезентации архитектуры авангарда в условиях, где она не просто представлена отдельными образцами исторического наследия, а по-прежнему сохраняет свою градостроительную целостность и продолжает формировать живую городскую среду. Примером такого места может служить район бывшего социалистического города Уралмаш в Екатеринбурге.

От «идеального города» к городской окраине: трансформация нарратива

В советское время Уралмаш представлял собой едва ли не идеальный объект для мифологической интерпретации. Завод-гигант тяжелого машиностроения, выросший из леса и болот в рекордно короткие сроки, «детище первой пятилетки», давшее жизнь целому городу и сформировавшее судьбы нескольких поколений советских людей. Нарратив уралмашевской истории включал в себя все необходимые составляющие для конструирования образа эталонного советского города: победа над природой и освоение «пустого пространства», всесилие человеческой воли и преодоление времени, строительство цивилизации «без прошлого» и закладка новых традиций. При этом для каждой эпохи соцгород Уралмаш предлагал свою идеальную картину. В 1930-е – это пространство будущего, «новый рабочий город», вырастающий в «дремучем уральском лесу на громадной «просеке»[1]. В послевоенный период – цветущий город-сад с «улицами, утопающими в зелени» («Разве не о таком городе мечтали первые уралмашевцы!»)[2]. В 1960–1980-е – перспективный и интенсивно развивающийся микрорайон растущего «многоэтажного» Свердловска[3].

Нарратив уралмашевской истории включал в себя все необходимые составляющие для конструирования образа эталонного советского города: победа над природой и освоение «пустого пространства», всесилие человеческой воли и преодоление времени, строительство цивилизации «без прошлого» и закладка новых традиций. При этом для каждой эпохи соцгород Уралмаш предлагал свою идеальную картину. В 1930-е – это пространство будущего, «новый рабочий город», вырастающий в «дремучем уральском лесу на громадной «просеке»[1]. В послевоенный период – цветущий город-сад с «улицами, утопающими в зелени» («Разве не о таком городе мечтали первые уралмашевцы!»)[2]. В 1960–1980-е – перспективный и интенсивно развивающийся микрорайон растущего «многоэтажного» Свердловска[3].

Илл. 1. Панорама соцгорода Уралмаш. 1930-е годы. Фото из архива Музея истории Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ).

Илл. 2. Центральная площадь имени Первой пятилетки. 1958 год. Фото из юбилейного альбома, посвященного 25-летию УЗТМ.

1958 год. Фото из юбилейного альбома, посвященного 25-летию УЗТМ.

Нарратив истории соцгорода в советский период был стройным и цельным, а формирующий его символический ряд казался всеохватным и исчерпывающим.

В этой связи распад советской системы означал для Уралмаша не просто потерю функционального и идеологического значения. Утрата прежних символов означала для него потерю языка описания как такового – то есть в сущности символическое «исчезновение».

Пространства бывших социалистических городов в этом смысле оказались в довольно специфической ситуации. В советское время их положение было двойственным: с одной стороны, они воспринимались в качестве самостоятельных городских организмов, с другой, – были территориально привязаны к крупным индустриальным центрам. В постсоветских условиях такая особенность обусловила крайнюю неопределенность их положения. С утратой прежней функциональной роли идентичность соцгородов оказывалась размытой, и огромные пространства, некогда являвшиеся местом радикальных социальных и градостроительных экспериментов, превращались просто в участки территории, типичные «отдаленные районы» – периферию крупных городских агломераций. Вместе с тем их специфичность по-прежнему оставалась очевидной: и по пространственной логике, и по внешним очертаниям, и по характеру застройки они слишком отличались от других городских территорий.

Вместе с тем их специфичность по-прежнему оставалась очевидной: и по пространственной логике, и по внешним очертаниям, и по характеру застройки они слишком отличались от других городских территорий.

Это отличие было особенно ощутимым на символическом уровне. Соцгорода не имели никакой другой истории, кроме советской, и потому не могли апеллировать к дореволюционному прошлому в поисках новых символов и образов. Само их пространство оказывалось герметичным, как бы замкнутым на само себя, что затрудняло возможность вписать его в другие смысловые контексты. Вдобавок к этому на общем фоне «отказа» от советского прошлого «советское» в нем вовсе не выступало фигурой яростного отрицания, как это происходило, например, с насыщенными советской символикой центральными городскими площадями. Пространство соцгородов вообще слабо ассоциировалось с политикой и идеологией. В массовом восприятии оно олицетворяло собой пространство повседневности, быта и того жизненного уклада, утрата которого сопровождалась скорее ностальгическим переживанием, нежели резким отторжением или иронией.

В результате пространство соцгорода оказалось лишено каких-либо инструментов репрезентации, того языка, на котором о нем можно было бы говорить. Соцгород либо представал территорией, на которую по привычке проецировались исторические смыслы и значения, либо просто становился «невидимым».

Уралмаш в 1990-е годы превратился в типичную новую окраину постсоветского города. Его былая слава, градостроительное значение и статус передового района остались в прошлом, а само прошлое оказалось слишком коротким, чтобы стать источником для производства новых символов, способных хотя бы временно компенсировать утрату прежних. С упадком производства исчезала скрепляющая роль предприятия как символического центра соцгорода, с развитием транспортной сети и появлением метро – его подчеркнутая обособленность. Размывание идентичности соцгорода становилось естественным следствием общих структурных, экономических и социальных изменений.