Церковь покрова на нерли архитектурный стиль: что мы не знаем о нем? – Православный журнал «Фома»

что мы не знаем о нем? – Православный журнал «Фома»

Приблизительное время чтения: 8 мин.

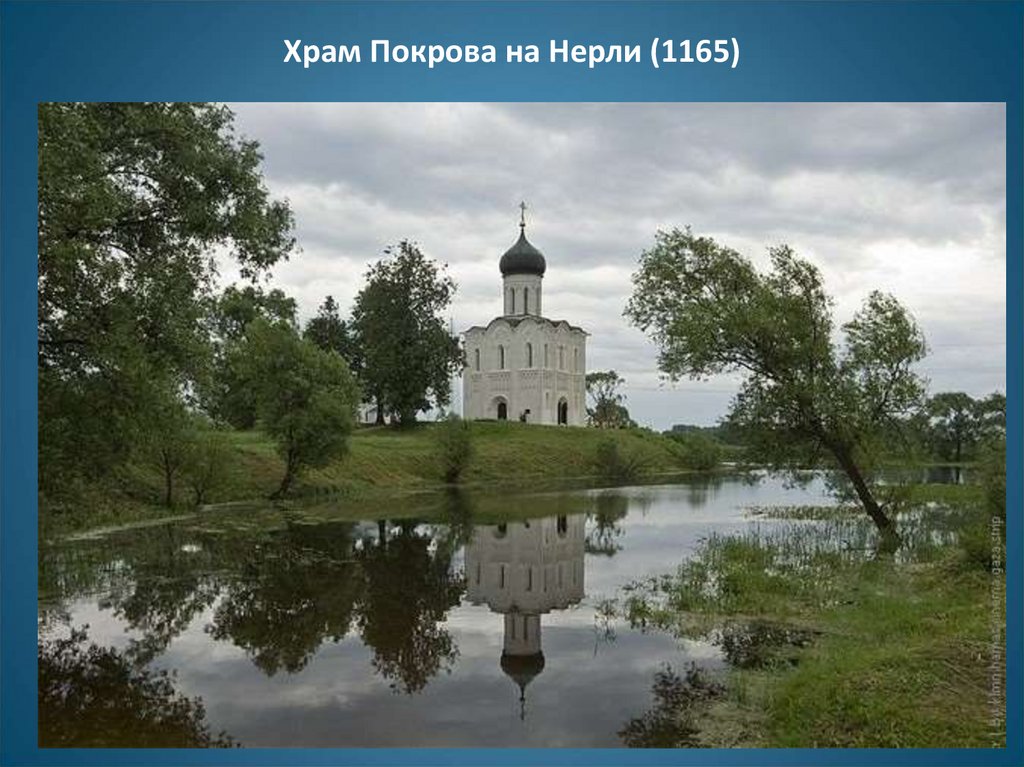

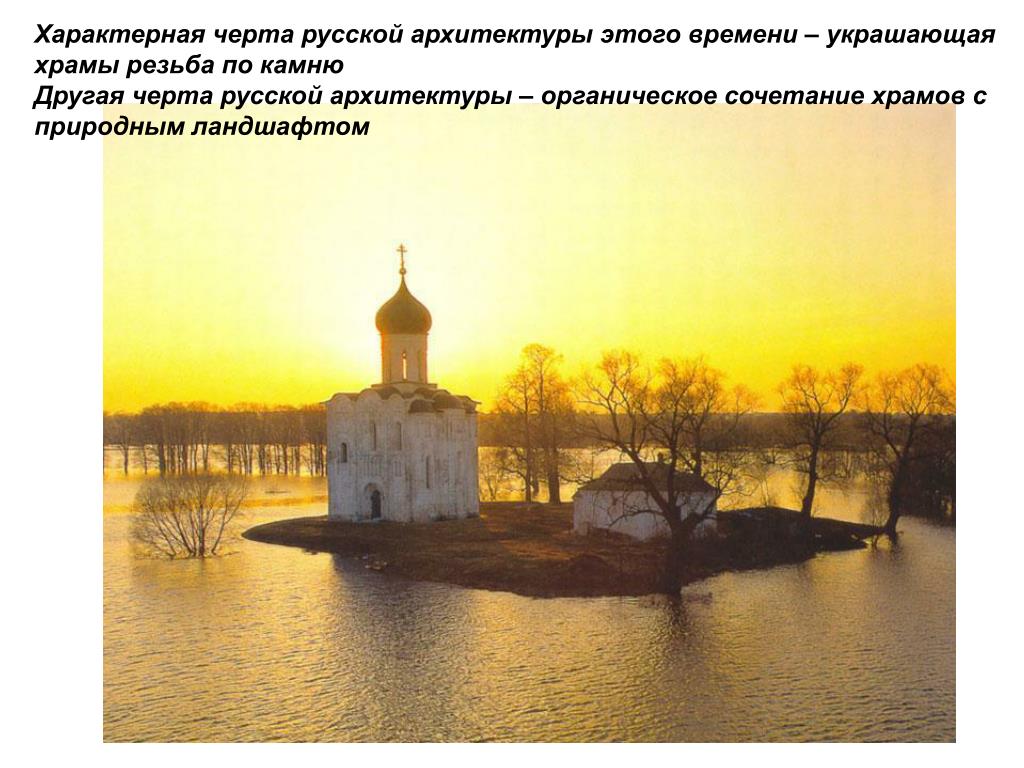

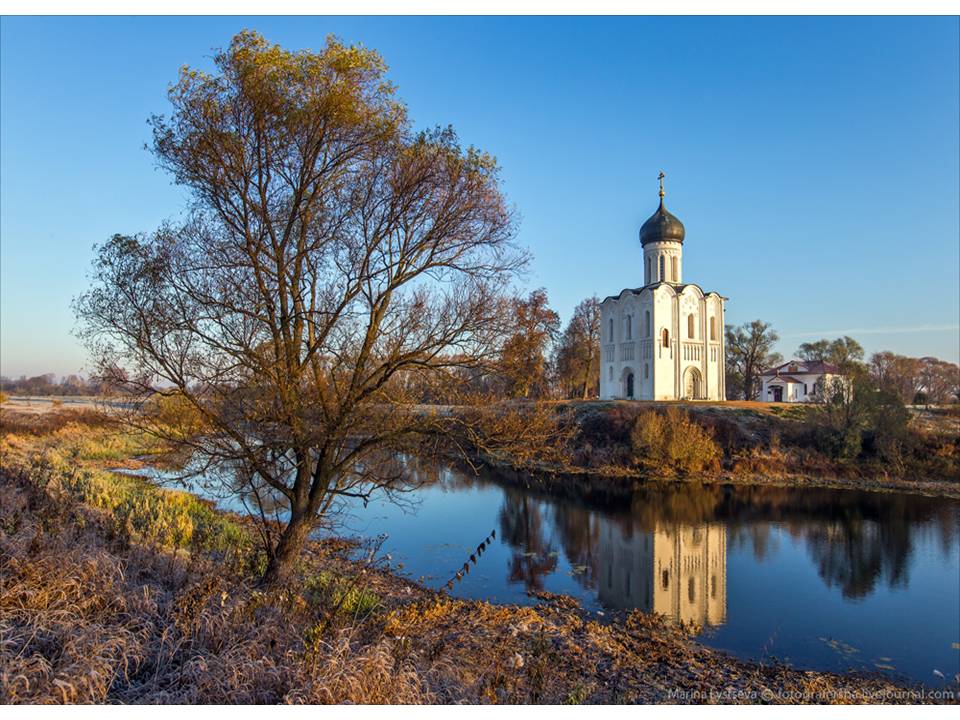

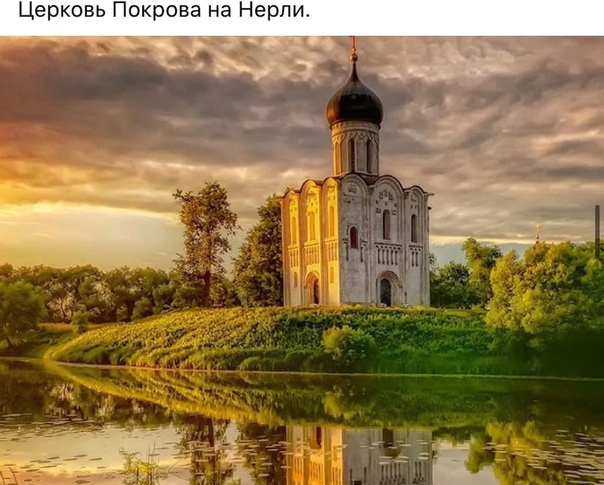

Белый, легкий, устремленный ввысь, посреди бескрайнего луга, с отражением в реке… «Поэма в камне» — так называют храм Покрова на Нерли. Этот храм всемирно известен, но история его создания до сих пор рождает вопросы. Автор «Фомы» и участник Суздальской археологической экспедиции Алексей Пичугин ответил на некоторые из них.

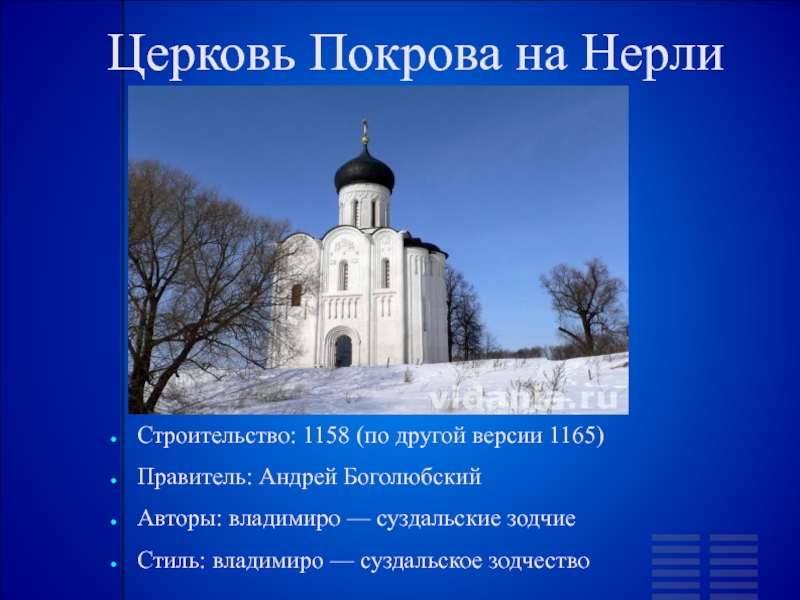

Каменных дел мастера: кто построил?Уверенно можно говорить лишь о том, что построили её при Андрее Боголюбском, и построили, скорее всего, зарубежные мастера.

В XVIII веке историк Василий Татищев написал, что император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса прислал своему другу Андрею мастеров-строителей, которые работали во Владимире и в Боголюбове. Так как сведения о мастерах от Барбароссы фигурируют только у Татищева, а тот приводит данные какой-то несохранившейся летописи, утверждать, что это были именно императорские мастера, нельзя, ничего не знаем мы и о знакомстве самого Боголюбского с Барбароссой.

Так или иначе, но европейские мастера действительно приходят во Владимирские земли, потому что все домонгольские белокаменные храмы Северо-Восточной Руси построены в романском стиле, который господствовал тогда в Европе от Португалии до Залесской Руси. Некоторые исследователи предполагают, что строительных артелей в Европе было не так много и они перемещались по разным государствам, выполняя заказы. Сохранившиеся до наших дней белокаменные постройки Юрия Долгорукого — отца Андрея Боголюбского, по всей видимости, тоже строили зарубежные мастера, возможно, присланные Юрию галицким князем Владимиром. В его владениях к тому времени белокаменные здания строились довольно долго.

Строительство за год: когда построили?Ещё одна загадка храма Покрова на Нерли — дата строительства. Летописные данные говорят нам о том, что построена церковь удивительно быстро — всего за год ( а не за два — четыре, как строили обычно) и в память о погибшем в походе на половцев сыне Андрея Боголюбского Изяславе в 1165 году. Эту точку зрения, основываясь на житии князя Андрея (а он канонизирован Православной Церковью), ввел в научный оборот авторитетнейший историк церковной архитектуры и археолог Николай Воронин — единственный, кто детально изучил храм Покрова, проведя серьезные археологические исследования. Однако не так давно, изучив другие летописные данные, владимирский историк и краевед Татьяна Тимофеева (а с ней соглашаются и некоторые другие исследователи) переместила дату возведения церкви на 1158 год. Летопись говорит, что Андрей, придя в эти земли, поставил две церкви в честь Богородицы — Рождественскую и Покровскую. Рождественская, сильно перестроенная в XVIII веке, сейчас находится на территории Боголюбского монастыря в одном комплексе с остатками княжеского дворца. Известно, что править во Владимире Андрей начал в 1157 году. Строительство храма за год объясняется тоже довольно просто: храм Покрова относительно небольшой в сравнении с тем же Успенским собором, построить его за год было вполне возможно.

Эту точку зрения, основываясь на житии князя Андрея (а он канонизирован Православной Церковью), ввел в научный оборот авторитетнейший историк церковной архитектуры и археолог Николай Воронин — единственный, кто детально изучил храм Покрова, проведя серьезные археологические исследования. Однако не так давно, изучив другие летописные данные, владимирский историк и краевед Татьяна Тимофеева (а с ней соглашаются и некоторые другие исследователи) переместила дату возведения церкви на 1158 год. Летопись говорит, что Андрей, придя в эти земли, поставил две церкви в честь Богородицы — Рождественскую и Покровскую. Рождественская, сильно перестроенная в XVIII веке, сейчас находится на территории Боголюбского монастыря в одном комплексе с остатками княжеского дворца. Известно, что править во Владимире Андрей начал в 1157 году. Строительство храма за год объясняется тоже довольно просто: храм Покрова относительно небольшой в сравнении с тем же Успенским собором, построить его за год было вполне возможно.

Это первый известный в мире храм, посвященный этому празднику. Мы не можем утверждать, что прежде Покровских храмов не было, но науке о них ничего не известно.

Напомним, что праздник Покрова Божией Матери установлен в память о явлении Богородицы юродивому Андрею во Влахернской церкви Константинополя во время всенощного бдения. Причем считается, что в этот момент город находился на осадном положении, а после чудесного явления враги отступили. Было это в Х веке. Почему праздник возник только спустя 200 лет — загадка. Хотя считается, что возникнуть он мог и раньше — в Византии, но не был так популярен среди прочих Богородичных праздников. Из Византии он перекочевал в Киев, а уже оттуда попал во Владимирские земли.

Андрей Боголюбский трепетно относился к почитанию Богородицы, и почти все храмы из построенных им и ныне известных посвящены именно Пресвятой Владычице. Было ли это действительно чем-то личным для князя, или сыграло роль особое почитания Матери Божией в Константинополе — сейчас сказать сложно. Но храм, возведенный при Андрее Боголюбском, оказался не только первым, посвященным Покрову, но и единственным на последующие 200 лет. Массово Покровские храмы стали появляться только с XIV века.

Было ли это действительно чем-то личным для князя, или сыграло роль особое почитания Матери Божией в Константинополе — сейчас сказать сложно. Но храм, возведенный при Андрее Боголюбском, оказался не только первым, посвященным Покрову, но и единственным на последующие 200 лет. Массово Покровские храмы стали появляться только с XIV века.

Мы ничего не знаем и о первоначальном облике храма Покрова на Нерли. Существует несколько вариантов реконструкции. В целом можно смело утверждать, что он во многом сохранил свой первоначальный облик. Еще в XIX веке археолог и исследователь архитектуры Николай Артлебен проводил осмотр храма и небольшие раскопки подле него. На расстоянии 2,5 метров от стен в земле были найдены остатки белокаменных конструкций. Артлебен предположил, что это могли быть фрагменты не сохранившихся построек. Спустя почти 100 лет Николай Воронин провел довольно масштабные археологические исследования окрестностей церкви и тоже нашел белокаменные конструкции и фундаменты.

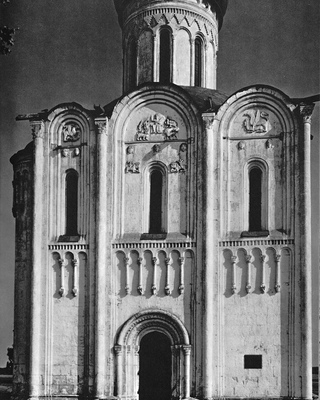

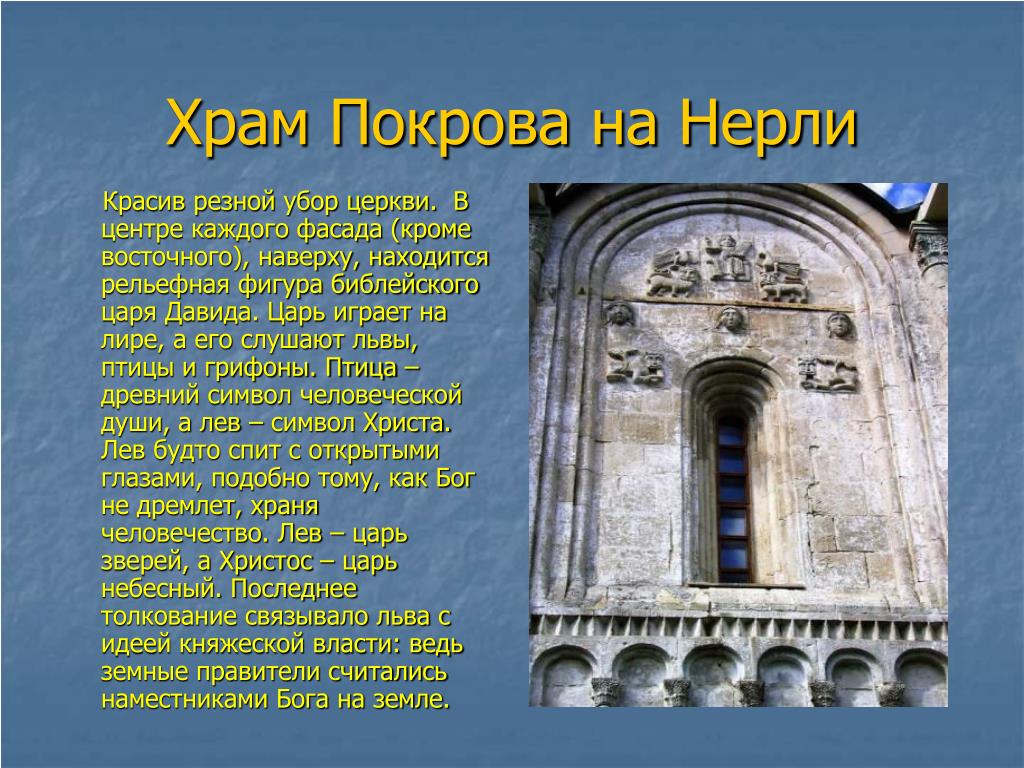

Из храмов времен Андрея Боголюбского именно Покровский сохранил практически в первоначальном виде свой фасадный декор. Он довольно прост, особенно в сравнении с декором более поздних храмов периода расцвета белокаменного зодчества при Всеволоде Большое Гнездо. Но в этой простоте можно усмотреть немалый символизм. Главная его составляющая — это барельефы.

Царь ДавидНа трех фасадах наверху изображение библейского царя Давида, который часто использовался в европейской архитектуре как символ мудрого и справедливого правителя. Окружают царя Давида львы.

Окружают царя Давида львы.

Лев — тоже один из самых распространенных символов, повсеместно встречающийся на Западе не только в постройках романского стиля, но и практически во все века архитектурного развития. Во Владимиро-Суздальских землях изображение льва обретает еще один смысл — он становится персональным символом местных князей, начиная с Андрея Боголюбского, и до сих пор остается на гербе Владимира. Поэтому неудивительно, что изображение льва встречается на стенах храма Покрова на Нерли многократно и в разных видах. Можно найти даже смеющегося царя всех зверей.

По обе стороны от царя Давида расположены голуби. С ними всё гораздо понятней. Голубь — символ Святого Духа и кротости. В паре со львом они образуют очень мощную смысловую связку. Более того, царя Давида очень часто изображали в окружении зверей и птиц. Храм опоясывают изображения женских голов. Это тоже очень распространенный в романской архитектуре художественный элемент. Почему их так много на стенах Покровского храма, сказать сложно. Возможно, речь идет об архитектурной традиции. Эти изображения — неотъемлемая часть большинства романских построек того времени. Возможно, в данном случае женские головы символизируют Богородицу, которой и посвящен этот храм, а также, напомню, большинство других храмов, построенных Андреем Боголюбским.

Почему их так много на стенах Покровского храма, сказать сложно. Возможно, речь идет об архитектурной традиции. Эти изображения — неотъемлемая часть большинства романских построек того времени. Возможно, в данном случае женские головы символизируют Богородицу, которой и посвящен этот храм, а также, напомню, большинство других храмов, построенных Андреем Боголюбским.

Еще одно интересное изображение — грифон, несущий лань. В данном случае грифон может быть символом Христа, а лань — символизировать трепетную душу христианина. По крайней мере, так это истолковывается в западноевропейском зодчестве. Со временем барельефы разрушались, некоторые уже почти невозможно различить, что-то могло быть изменено в ходе различных реставраций, присутствие же некоторых изображений на фасадах храма просто сложно объяснить.

Отдельно стоит упомянуть о скульптурах львов, которые были найдены в ходе археологических исследований. Где было их место в первоначальном облике храма, сказать сложно. Они могли стоять на пристани — там, где заканчивалась лестница, которая вела от входа в храм к берегу Нерли, а могли размещаться прямо у дверей при входе. Сейчас у пытливого туриста может возникнуть вопрос: при чем здесь Нерль? Храм-то находится на берегу небольшого пруда, а река течет несколько восточней. Ответ прост: за долгие годы Нерль меняла русло, и этот маленький, частично заросший пруд — фрагмент старицы (старого русла) реки.

Где было их место в первоначальном облике храма, сказать сложно. Они могли стоять на пристани — там, где заканчивалась лестница, которая вела от входа в храм к берегу Нерли, а могли размещаться прямо у дверей при входе. Сейчас у пытливого туриста может возникнуть вопрос: при чем здесь Нерль? Храм-то находится на берегу небольшого пруда, а река течет несколько восточней. Ответ прост: за долгие годы Нерль меняла русло, и этот маленький, частично заросший пруд — фрагмент старицы (старого русла) реки.

Первая мысль, которая возникает, когда выходишь на плиточную тропинку, что ведет к церкви от железной дороги, — что побудило князя Андрея Боголюбского поставить храм именно в этом месте? Всего в паре километров отсюда находилась его собственная резиденция Боголюбово, где он жил со своими дружинниками. Но до сих пор практически весь луг в весеннее половодье покрывается водой разлившихся Нерли и Клязьмы, вода подступает практически к самому храму, не касаясь его только из-за возвышения, на котором тот стоит.

Первая версия — это был так называемый парадный княжеский храм, который построен при входе в пределы Владимирского княжества водным путем по рекам Нерли и Клязьме.

Житие благоверного князя (позднее — XVIII века) говорит нам, что при Покровской церкви Андрей Боголюбский основал монашескую обитель. Монастырь здесь действительно известен, но как действующий — только с XVI века, хотя основан был, видимо, намного раньше. Поэтому многие исследователи проигнорировали позднее сообщение из «Жития» и определили Покровскую церковь не как монастырскую, а именно как парадный княжеский храм.

Такие храмы хорошо известны. Это и церковь в комплексе дворца Андрея Боголюбского, и храм в Кидекше, который построил его отец. Таким мог быть и храм Покрова на Нерли. Княжеские церкви всегда имели хоры, но не для размещения там церковного хора — это было место пребывания князя и членов его семьи. Туда же, наверх, по мнению некоторых исследователей, князю носили Причастие.

Часть исследователей опровергает первую версию, считая, что в 1158 году Андрею Боголюбскому было не до парадных храмов. С той стороны, где была построена церковь, находилась враждебная Волжская Булгария — пусть и не угрожающе близко, но в случае чего напала бы именно с этой стороны, и тогда парадный храм пострадал бы первым. Парадные храмы можно ставить на важных для Владимира торговых путях в сторону Новгорода и Киева, но никак не в этом месте.

Вторая версия — храм был монастырским. При этом существует мнение, что это был не просто монастырь, а целая крепость, которая охраняла границы Владимирского княжества. Так это или нет, сейчас ответить нельзя. Никаких остатков стен пока археологи не нашли, монастырь был упразднен вместе со множеством других в годы правления Екатерины II.

Тогда же, по всей видимости, уничтожили галереи вместе со входом на хоры, да и сам храм чуть было не разобрали из-за его ветхости. Спасло церковь только то, что игумен Боголюбского монастыря не смог договориться с подрядчиком о цене. Вот и стоит он на своем месте без малого тысячу лет, встречая и провожая всех, кто приезжает со всего света посмотреть на творение рук человеческих каждый Божий день.

Вот и стоит он на своем месте без малого тысячу лет, встречая и провожая всех, кто приезжает со всего света посмотреть на творение рук человеческих каждый Божий день.

Фото Алексея Пичугина

Церковь Покрова на Нерли близ Владимира (1165 г.)

Архитектура Древней Руси

В развитии древнерусской архитектуры наряду с архитектурными сооружениями и скульптурно-архитектурными

ансамблями, поражающими своими размерами, получили признание также небольшие по размерам

достопримечательности. С течением времени они вошли в сокровищницу монументального искусства, среди таких

сооружений церковь Покрова на реке Нерли. На то время во Владимиро-Суздальской земле формировалась

школа, в которой наряду со строительным мастерством развилось художественная резьба по камню, белому

известняку местного происхождения. Некоторые черты этой школы, как и вообще всей древнерусской архитектуры XII

века, сходны с чертами феодальной романской архитектуры тех времен. В правление Андрея Боголюбского во Владимире был построен Успенский собор, Золотые ворота, под Владимиром —

ансамбль Боголюбовського замка и самая совершенная из всех сооружений — церковь Покрова на Нерли.

В правление Андрея Боголюбского во Владимире был построен Успенский собор, Золотые ворота, под Владимиром —

ансамбль Боголюбовського замка и самая совершенная из всех сооружений — церковь Покрова на Нерли.

Согласно старинному источнику, князь построил храм «на лугу» в ознаменование своей печали о смерти любимого сына. По другой версии она была сооружена в честь победного похода на волжскую Болгарию и посвящена новому, неизвестному в Византии, празднику в часть Богоматери — Покрова Богородицы, установленному Андреем Боголюбским без позволения Киевского митрополита.

Эта небольшая церковь по праву считается одним из шедевров мировой архитектуры. В ней чрезвычайно ярко

проявились не только художественный гений и мастерство владимирских зодчих, но и художественные идеалы

древнерусских художников. Церковь была построена в 1165 г. по заказу князя Андрея Боголюбского, неподалеку от

великокняжеского загородного замка, где река Нерль впадает в Клязьму и куда приплывали лодки, направлявшиеся к

Владимиру. Задача, поставленная перед зодчими, была очень сложной, поскольку намеченное для постройки место лежало в

заливаемой пойме. Поэтому зодчий, заложив фундамент, возвел на нем каменный цоколь высотой почти 4 м и засыпал

его землей. Получился искусственный холм, который облицевали тесаными каменными плитами. На этом холме, как на

пьедестале, и была воздвигнута церковь.

Задача, поставленная перед зодчими, была очень сложной, поскольку намеченное для постройки место лежало в

заливаемой пойме. Поэтому зодчий, заложив фундамент, возвел на нем каменный цоколь высотой почти 4 м и засыпал

его землей. Получился искусственный холм, который облицевали тесаными каменными плитами. На этом холме, как на

пьедестале, и была воздвигнута церковь.

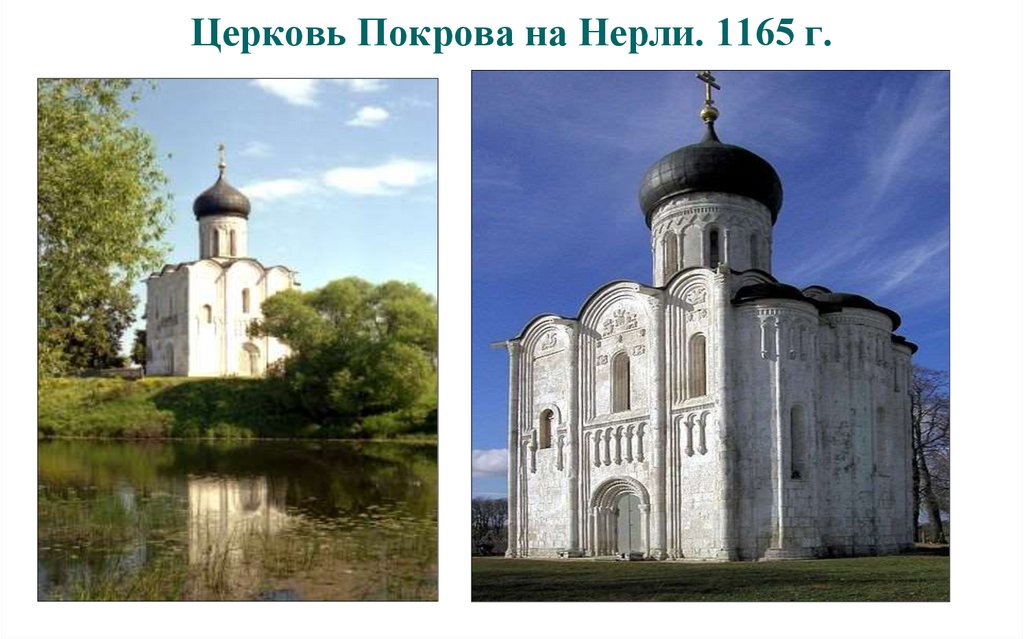

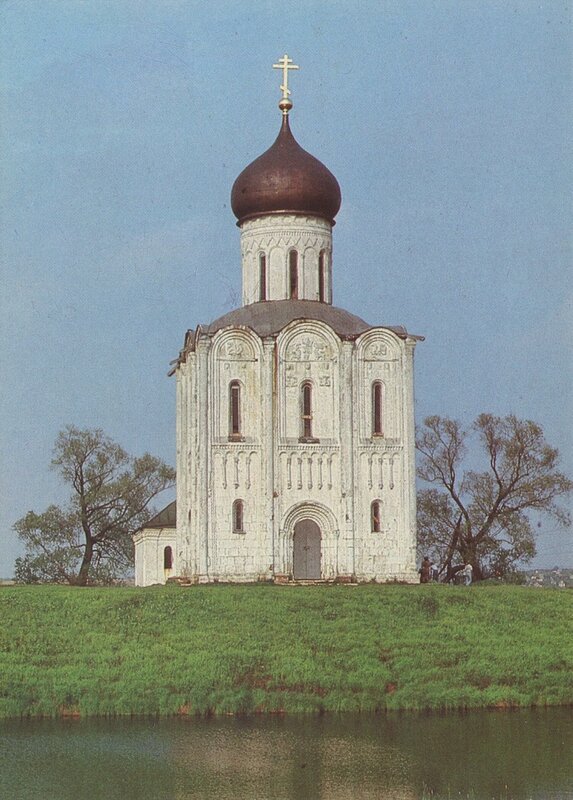

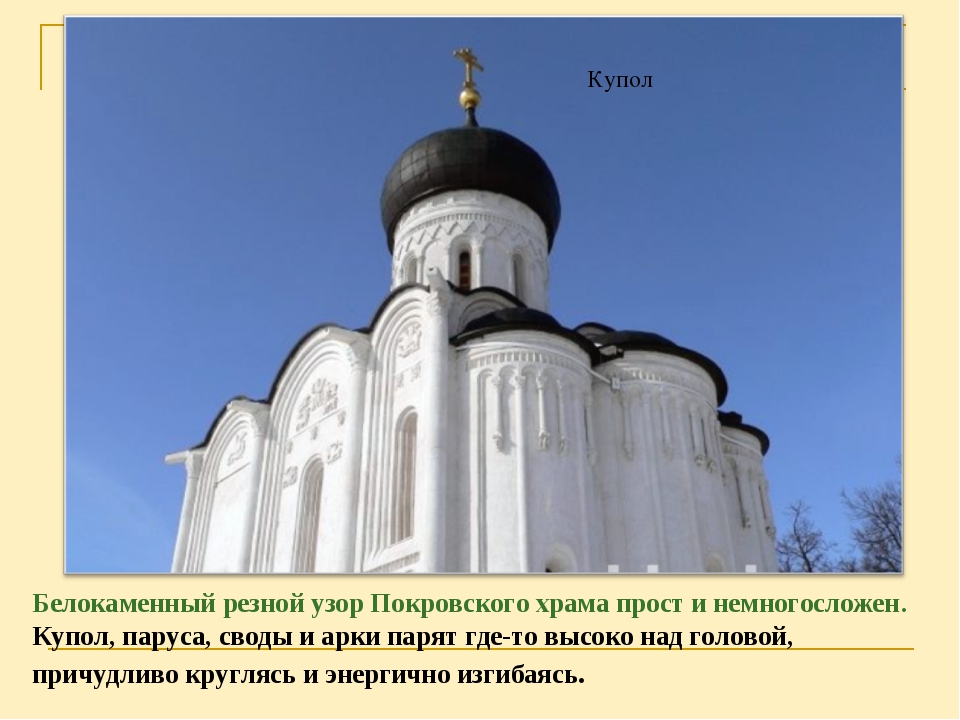

Церковь Покрова на Нерли — небольшой четырехстолпный храм, к которому с трех сторон примыкали галереи. Основные объемно-пространственные формы храма традиционны для Владимиро-Суздальского стиля, однако отсутствуют башни и увеличивается число элементов романского характера. Поверхность стен из белого тесаного камня украшена богатым рельефом, ставшим главным элементом, выделяющим Владимиро-Суздальских стиль. Входы и окна решены так же, как у романских построек.

В этом здании поражает стройность и изящество, исключительное богатство новых, небывалых ранее соотношений

между его частями. Белизной камня, правильностью и стройностью силуэта Нерлинский храм выделяется из

окружающего его пейзажа.

Белизной камня, правильностью и стройностью силуэта Нерлинский храм выделяется из

окружающего его пейзажа.

В его композиции пластика стен выразительно подчеркивает конструктивную систему не только путем выделения

пилястр и закомар, но и очень рациональным использованием декора. Пластика пилястр состоит из чисто

декоративной колонки, не имеющей никакой нагрузки, и уступов профиля, подчеркивающих конструктивное значение

членений и выявляющих толщину стен. Четкое расчленение прясел по высоте декоративным аркатурным поясом

сопровождается уменьшением толщины стен в верхней части, что подчеркнуто пластикой пилястр, получивших

дополнительно два уступа. Последние говорят об усилившемся в верхней части значении вертикальных устоев за

счет уменьшения массы стен. Зрительному облегчению прясел способствуют щелевидные окна в глубине уступчатых

ниш, а также тонкий рельеф отдельных каменных блоков. Для зрительной нейтрализации массы купола барабан его

облегчен световыми проемами и одет в ажурный наряд декоративного аркатурного пояса. Органический синтез декора

с конструкцией вместе с изысканно стройными пропорциями членений явились основой сложения высоких

художественных качеств произведения.

Для зрительной нейтрализации массы купола барабан его

облегчен световыми проемами и одет в ажурный наряд декоративного аркатурного пояса. Органический синтез декора

с конструкцией вместе с изысканно стройными пропорциями членений явились основой сложения высоких

художественных качеств произведения.

От Боголюбова тропа ведет широкими лугами. Кое-где видны невысокие холмы, небольшие рощи, среди которых

белеют стволы березок. На фоне темной зелени деревьев видно белоснежную стройную сооружение сказочной красоты.

Чем ближе подходишь к ней, тем четче становятся ее спокойные, уравновешенные формы. Когда смотришь на стройные

пилястры, плавно закругленные своды, которыми завершаются фасады, стройный барабан с мягко очерченным куполом,

белоснежные стены церкви, которые отражаются в небольшом озере, чувствуешь какую-то песенную гармонию. С трех

сторон входы украшены резными порталами, а по горизонтали фасады разделяются широкими колончатыми поясами. Чрезвычайно интересной является скульптура, которая украшает фасады. Это — нежные девичьи головки — символы

весны и природы: травы, цветы, сказочные звери. Над окном центрального нефа — царь Давид играет на гуслях, а

звери вокруг слушают волшебную музыку.

Чрезвычайно интересной является скульптура, которая украшает фасады. Это — нежные девичьи головки — символы

весны и природы: травы, цветы, сказочные звери. Над окном центрального нефа — царь Давид играет на гуслях, а

звери вокруг слушают волшебную музыку.

Когда церковь окружала невысокая галерея — она еще больше связывала сооружение с окружающей средой. Внутри

вертикальный характер композиции сооружения обнаружено еще больше: четыре высокие столбы перекрываются вверху

подпружных арками, на парусных сводах поставлен барабан, откуда льется свет. Все в здании просто, сдержанно и

очень красиво.

Светлый и высокий интерьер храма не рассчитан на действо с большим числом участников, это место,

предназначенное для личной молитвы князя, пребывавшего на высоко поднятых, приближенных к куполу хорах.

К сожалению, от первоначальной росписи храма сохранились только незначительные фрагменты, и судить о ней можно

лишь по нескольким беглым зарисовкам, сделанным в середине XIX века.

В конце XVIII столетия из-за малой доходности этой заброшенной тогда церкви игумен Боголюбова монастыря получил разрешение владимирского епископа разобрать ее, чтобы использовать материал для постройки монастырской колокольни. Церковь уцелела лишь потому, что заказчики и подрядчики не сошлись в цене.

Удивительное совершенство форм и пропорций делает церковь Покрова на Нерли одним из наиболее выдающихся шедевров не только древнерусской, но и мировой архитектуры (2, стр. 100-102; 6, стр. 24-25; 9, стр. 66-67; 15, стр. 129-150; 16, стр. 140-149; 18, стр. 100-105).

Читайте также:

Источники

расписание, фото, адрес и т. д. на официальном сайте Культура.РФ

История церкви

Полтора километра до ближайшего городка-крепости Боголюбова. Идут паломники пешком через заливные луга и по бездорожью, чтобы увидеть стены, которые помнят еще татаро-монгольское иго. По легенде, церковь Покрова Богородицы построена в честь победы князя Андрея Боголюбского над булгарами в середине ХII века. Еще житие князя сообщает, что храм этот — дань памяти об Изяславе Андреевиче, сыне великого князя. Скончался Изяслав от ран, полученных в военном походе.

По легенде, церковь Покрова Богородицы построена в честь победы князя Андрея Боголюбского над булгарами в середине ХII века. Еще житие князя сообщает, что храм этот — дань памяти об Изяславе Андреевиче, сыне великого князя. Скончался Изяслав от ран, полученных в военном походе.

Место для храма выбрал князь в заливных лугах, на перекрестке двух рек — Нерли и Клязьмы. Перед строительством пришлось насыпать холм из камней, скрепленных глиной, как защиту от весенних вод. Имена зодчих история не сохранила, но мастера были искусные: стены начали возводить на глубине пяти метров и отделали храм каменными плитами. Так что даже в самый полноводный разлив подвалы не затапливает. Это и позволило церкви простоять восемь веков.

«Идеальная согласованность общего и частного, целого и мельчайших деталей создает тонкую и просветленную гармонию, уподобляя архитектуру одухотворенной и летящей ввысь музыке или песне», — пишет один из крупнейших специалистов по древнерусской архитектуре Николай Воронин. «Образ прославленного творения владимирских мастеров столь совершенен, что никогда не возникало сомнения в том, что таким он был изначально, что таким он и был задуман его зодчими».

«Образ прославленного творения владимирских мастеров столь совершенен, что никогда не возникало сомнения в том, что таким он был изначально, что таким он и был задуман его зодчими».

Храм на Нерли — первый в России освящен в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Незадолго до строительства церкви священниками и самим князем был принят этот духовный праздник в знак особой милости Пресвятой Девы к земле Владимирской. Главный храм Владимира тоже посвящен Богоматери — в отличие от Киева, Новгорода, Пскова, Полоцка и других княжеских столиц.

Фрески, украшавшие стены храма Покрова на Нерли изображали царя Давида на троне. У его ног — львы и грифоны, а вокруг парят голуби. Три женских лика на фресках, как и во всех владимирских храмах, символизируют Богородицу.

В ХVIII веке церковь едва устояла под натиском времени. Крыша почти осыпалась, купол чуть не обвалился, повреждены оказались и резные барельефы. К 1784 году храм пришел в столь плачевное состояние, что настоятель Боголюбова монастыря запросил у епархии разрешение разобрать церковь, а камень пустить на новую колокольню. Уцелело белокаменное чудо по мирским причинам: рабочие затребовали столь высокую цену, что храм решили оставить и даже отреставрировали.

Уцелело белокаменное чудо по мирским причинам: рабочие затребовали столь высокую цену, что храм решили оставить и даже отреставрировали.

В середине ХХ века вокруг церкви вели археологические раскопки. Ученые обнаружили остатки древнего фундамента. По предположениям, это часть галереи, некогда окружавшей храм с трех сторон. Уцелели и фрагменты вырезанных из белого камня фигур животных и птиц.

Наследие ЮНЕСКО

Церковь Покрова на Нерли — шедевр архитектуры, признанный во всем мире. С 1992 года в составе «Белокаменных памятников Владимира и Суздаля» храм вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди восьми величественных памятников древнего зодчества владимиро-суздальской школы этот самый поэтичный. Белая церковь, окруженная зеленью лугов, устремленная строгим куполом к синему небу… Поэма, запечатленная в камне.

Рзянин М. И. Покров на Нерли (XII век). — Москва, 1941. — (Памятники русской архитектуры. ІІІ)

Покров на Нерли (XII век) / Составил М.

И. Рзянин ; Под редакцией Д. Е. Аркина ; Академия архитектуры СССР, Кабинет теории и истории архитектуры. — Москва : Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР, 1941. — 12 с., 23 л. ил. — (Памятники русской архитектуры ; выпуск ІІІ).

И. Рзянин ; Под редакцией Д. Е. Аркина ; Академия архитектуры СССР, Кабинет теории и истории архитектуры. — Москва : Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР, 1941. — 12 с., 23 л. ил. — (Памятники русской архитектуры ; выпуск ІІІ).

[Полный текст издания и все иллюстрации из него]

ПОКРОВ НА НЕРЛИ

В 11 км от г. Владимира, в 1½ км от села Боголюбова, среди луга, на берегу реки Нерли одиноко стоит древняя церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165—1166 гг. Эта маленькая церковь пользуется всемирной известностью, как замечательный памятник владимиро-суздальской архитектуры XII—XIII вв.

Расцвет владимиро-суздальской архитектуры XII—XIII вв. неразрывно связан с возвышением Владимиро-Суздальского княжества, выросшего из отдаленной провинции великого Киевского государства в мощный центр нового объединения Руси.

Этот исторический процесс был вызван целым рядом причин.

Великое Киевское государство, достигшее в XI в. кульминационного пункта своего могущества и культурного расцвета, в XII в. начинает неудержимо распадаться на отдельные княжества. Наступает период феодальной раздробленности, междоусобных войн и внешних нападений. Значительную роль в распаде Киевского государства и перемещении центра политической, экономической и военной мощи древней Руси с юга (Киев) на северо-восток — во Владимиро-Суздальское княжество — сыграло передвижение мировых торговых путей, происшедшее в XII в. Древний торговый путь «из варяг в греки», проходивший через Киев и Новгород и являвшийся в значительной степени источником богатства и силы Киевского государства, в XII в. теряет свое международное значение в связи с развитием морских связей Византии с Западом.

В то же время вновь оживляется другой древний путь, который проходил по территории Владимиро-Суздальского княжества, с Кавказа и из Средней Азии, по Волге через государство волжских болгар в Ростов, Владимир на Клязьме, Новгород и далее на запад.

Возвышению Владимиро-Суздальского княжества способствовала энергичная деятельность трех князей — Юрия Долгорукого (1151—1157 гг.), его сына Андрея Боголюбского (1157—1174 гг.) и Всеволода III (1176—1212 гг.). Превращение Владимиро-Суздальского княжества в новый центр объединения древней Руси создало предпосылки для бурного развития строительной деятельности. В основе архитектурного творчества этой эпохи лежит идея объединения раздираемой междоусобицами древней Руси под властью владимиро-суздальского князя. Блеск княжеского строительства, великолепие столицы, городов, дворцов и храмов должны были поражать население, купцов и послов и внушать им представление о мощи и величии Владимиро-Суздальского княжества. Активным проводником идеи объединения Руси в эту эпоху был Андрей Боголюбский, прозванный «самовластцем», стремившийся в борьбе с боярской знатью опереться на растущую силу горожан и мелкого служилого люда. Он был по заговору убит в своем дворце представителями этой знати в 1174 г.

При Андрее Боголюбском архитектура Владимиро-Суздальской Руси достигает наивысшего блеска и совершенства. Церковь Покрова на Нерли является выдающимся памятником именно этого периода расцвета владимиро-суздальского зодчества.

★

В развитии владимиро-суздальской архитектуры можно установить три этапа.

При Юрии Долгоруком складывается основной архитектурный тип культового сооружения, возникают и развиваются элементы декоративного убранства, придающие такую оригинальность этой архитектуре. О строительстве в эту пору говорит летопись под 1152 г.: «Князь великий Долгорукий Суздальский был под Черниговым ратью и возвратился в Суздаль на свое великое княжение и, пришед многие церкви созда: На Нерли Бориса и Глеба, и во свое имя град Юрьев заложи, нарицаемый Польско́й, и церковь в нем камену Георгия созда, а в Володимире церковь Георгия камену же созда и град Переяславль от Клещина (озера) перенесе и созда больше старого, и церковь в нем постави камену Спасу, а в Суздале поставил церковь камену Спаса же святого».

Из сооружений, упоминаемых летописью, до нас дошли только собор в Переяславле-Залесском, законченный при Андрее Боголюбском в 1157 г., и, в сильно измененном виде, церковь Бориса и Глеба в Кидекше (на р. Нерли), которая является прототипом церкви Покрова на Нерли.

Высшего расцвета владимиро-суздальская архитектура достигает при Андрее Боголюбском. Столица княжества — г. Владимир — застраивается великолепными сооружениями (сохранился переделанный впоследствии Всеволодом III Успенский собор и Золотые ворота в искаженном виде). В 11 км от столицы закладывается загородная резиденция князя — г. Боголюбов (теперь село Боголюбское) с церковью, монастырем и дворцом, богато украшенными, по свидетельству летописей, внутри и снаружи яшмой, позолотой и золоченой резьбой по камню (сохранились башня дворца и переделанная церковь). Наконец, в 1½ км от г. Боголюбова, там, где раньше было слияние рек Клязьмы и Нерли, Андрей Боголюбский построил церковь Покрова на Нерли.

Этот второй этап владимиро-суздальской архитектуры характеризуется высоким совершенством архитектурной формы, развитым чувством ансамбля, при сдержанности и простоте декоративного убранства.

Третий этап — от княжения Всеволода III до нашествия татар (1237 г.) — характеризуется монументальностью, величественностью сооружений (Успенский собор, городские ворота, увенчанные храмами) и ростом декоративного убранства, достигающего виртуозного совершенства (Дмитриевский собор 1194—1197 гг.). К этому периоду относятся перестройка Суздальского собора (1222—1233 гг.) и Георгиевского собора в Юрьеве-Польско́м (1230—1234 гг.).

Блестящее развитие владимиро-суздальской архитектуры было прервано в XIII в. (в 1237 г.) волной татарского нашествия, которая обрушилась на древнюю Русь, сметала и разрушала все ее культурные достижения и надолго затормозила дальнейшее развитие русской культуры.

Древняя Русь, стоявшая в то время по своей культуре в ряду передовых стран Европы, приняла на себя всю силу удара татарского нашествия и заслонила собой Европу от татаро-монгольского варварства.

Именно этим объясняется отставание древнерусской культуры и архитектуры в период монгольского владычества от архитектуры и культуры Запада. Новый подъем самобытной русской архитектуры начался вместе с процессом объединения древней Руси в Московском государстве, а новый период расцвета — после окончательного освобождения от татарской зависимости в XV—XVI вв.

Сохранившиеся памятники домонгольской эпохи свидетельствуют о том, что архитектура нашего отечества стояла не ниже современной ей архитектуры стран Запада и создала глубоко самостоятельный стиль.

★

О времени сооружения церкви Покрова на Нерли, о событиях, в честь которых храм был построен, о мастерах, его строивших, летописи не содержат никаких указаний.

Очень мало внимания уделено этому замечательному памятнику и позднейшими исследователями архитектуры. В исторической литературе мы находим лишь весьма скудные данные о церкви Покрова. Единственным источником для установления даты сооружения памятника является книга В. Доброхотова «Древний Боголюбов, город и монастырь с его окрестностями» (изд. 1852 г.), где приведена выдержка из рукописного жития Андрея Боголюбского. Летопись, которую цитировал Доброхотов, исчезла и до сих пор не найдена, почему все последующие исследователи приводят эту выдержку по книге Доброхотова (стр. 70). Вот текст этой выдержки:

Единственным источником для установления даты сооружения памятника является книга В. Доброхотова «Древний Боголюбов, город и монастырь с его окрестностями» (изд. 1852 г.), где приведена выдержка из рукописного жития Андрея Боголюбского. Летопись, которую цитировал Доброхотов, исчезла и до сих пор не найдена, почему все последующие исследователи приводят эту выдержку по книге Доброхотова (стр. 70). Вот текст этой выдержки:

«Сего же лета сын его первый Изяслав Андреевич ко господу отъиде и положен бысть в соборней Успения пресвятые богородицы церкве. Сей же Великий князь Андрей, аще печалию о сканчавшемся сыне, яко человек объят быв, и скорбяще, обаче оную на господа пологаще и благодаря его всемогущество, более в богоугодные дела поощрящеся; ибо близь Боголюбские обители, яко поприще едино, на реке Клязьме, в Лугу, нача здати церковь, Во имя пресвятые богородицы честного ея покрова, на устье реки Нерли, из собираемых и дволетием из Болгар вывозимых камней для строения во Владимире соборные Успения пресвятые богородицы церкви и других десятые части, яже по повелению его на том месте отлагаемы бываху и помощью пресвятые богоматере, оную церковь единым летом соверши и обитель монашествующим при ней содела».

Эта выдержка дала основание установить дату сооружения церкви Покрова на Нерли — 1165—1166 гг., т. е. через два года после смерти Изяслава, последовавшей, согласно Ипатьевской и Воскресенской летописям, в 6672 (1164 г.), а по Лаврентьевской летописи — в 6673 (1165 г.).

Других летописных упоминаний о церкви Покрова на Нерли до сих пор не найдено.

Этот единственный летописный документ сообщает о том, что церковь входила в какой-то монастырский комплекс, но не раскрывает причин выбора места для нее при древнем слиянии рек Клязьмы и Нерли.

Выбор этого места с точки зрения ансамбля замечателен, но едва ли он продиктован только соображениями красоты пейзажа и богоугодными целями. Если вспомнить, что место древнего слияния рек Клязьмы и Нерли являлось одним из главных узлов великого торгового и военного водного пути с Востока на Запад, то становится ясным, что выбор этого места и закрепление его замечательным архитектурным памятником был обусловлен соображениями прежде всего экономического и стратегического характера.

По мнению ряда исследователей, в этом пункте был торговый и военный порт Андрея Боголюбского. Отсюда княжеские дружины отправлялись в походы против волжских болгар, с которыми шли войны за торговый водный путь, здесь происходили торжественные молебствия, здесь же производилась частичная разгрузка судов, следовавших дальше по мелеющей Клязьме, здесь торжественно встречали послов и гостей.

Церковь Покрова на Нерли — миниатюрный и типичный образец княжеской архитектуры — встречала приезжающих и открывала им дальнейший путь в недра Владимиро-Суздальского княжества, где впечатление блеска, великолепия и размаха княжеского строительства постепенно нарастало по мере приближения к столице (Боголюбов, Суздаль, Владимир).

По своему ансамблю памятник представляет изумительное сочетание природы и архитектуры. В рамке зелени и воды, сверкая белизной стен, золотом купола, стройный и изящный, стоит этот памятник, как скульптурный монумент, среди луга на высоком берегу широкой в этом месте реки Нерли. Река образует вокруг этого места излучину. Памятник как бы заключен в полукольцо воды. В разлив луг заливается, и церковь стоит живописным островком среди водного простора.

Река образует вокруг этого места излучину. Памятник как бы заключен в полукольцо воды. В разлив луг заливается, и церковь стоит живописным островком среди водного простора.

★

По своим внешним массам церковь Покрова на Нерли представляет собой вариант выработанного в эту эпоху в древней Руси типа так называемой кубовидной одноглавой четырехстолпной церкви, получившей широкое распространение во владимиро-суздальской, а также в псково-новгородской архитектуре.

В плане церковь представляет собой прямоугольник, имеющий на восточной стороне три полукружия алтарных выступов, а с трех остальных сторон входы. Четыре внутренних столба крестообразного сечения делят план на девять ячеек, а именно: центр, четыре осевые и четыре угловые ячейки. Над центральным квадратом, на четырех столбах, соединенных подпружными арками с парусами в углах, возвышается барабан, покрытый полусферой. От подпружных арок подкупольного квадрата крестообразно расходятся на внешние стены коробовые своды, перекрывающие четыре осевые ячейки. Эти своды своими пятами опираются на подпружные арки, перекинутые от тех же четырех столбов на отвечающие им пилястры на стенах. Угловые ячейки перекрыты тоже коробовыми сводами, оси которых параллельны главной оси здания (запад-восток).

Эти своды своими пятами опираются на подпружные арки, перекинутые от тех же четырех столбов на отвечающие им пилястры на стенах. Угловые ячейки перекрыты тоже коробовыми сводами, оси которых параллельны главной оси здания (запад-восток).

Если мы отрежем западную или восточную стену, то за ней увидим в разрезе три жерла сводов, которые вместе со столбами образуют как бы трехпролетную аркаду. Эта внутренняя конструкция, как мы увидим позже, выражена на фасаде и определяет его тектоническую структуру.

★

По архитектурным формам памятник представляет собой параллелепипед, несущий одну главу.

К восточной стене примыкают три полуцилиндра алтарной части, перекрытые полусферами.

Внутренняя конструкция обнаруживается на фасадах выступающими из стен сочными профилями пилястров (отвечающих столбам внутри), соединенных между собою арками того же профиля (отвечающими сводам внутри). Таким образом, каждый фасад представляет как бы трехпролетную аркаду, заполненную простенками, причем верхушка этой аркады образует криволинейное завершение фасада. Центральные пролеты на всех фасадах больше и выше боковых, и в них с западной, северной и южной сторон размещены входы.

Центральные пролеты на всех фасадах больше и выше боковых, и в них с западной, северной и южной сторон размещены входы.

Если мысленно убрать простенки между наружными пилястрами, то перед нами предстанет жесткий пространственный скелет всего здания, состоящий из двенадцати внешних столбов, соединенных между собою арками, и четырех внутренних столбов, соединенных подпружными арками как между собою, так и с внешними столбами. Эта система сверху жестко связана воедино коробовыми сводами, а еще выше, в центре, на парусах несет барабан, покрытый полусферой.

Кровля из металлических листов прямо положена поверху этих сводов, переходящих в плоскую полусферу около опорного кольца барабана. Глава барабана была в древности покрыта шлемовидным куполом, переделанным позже на луковичную форму (до нас дошла древняя форма шлемовидного купола в другом памятнике этой архитектуры, а именно в Дмитриевском соборе во Владимире).

Выше было условно допущено расчленение фасадных стен на каркас и простенки (заполнение). Однако простенки не являются здесь «пассивным» заполнителем, так как, взятые отдельно, они сохраняют четко выраженную тектоническую структуру несущей стены: в нижней половине они толще, сильнее, вверху — тоньше и легче. Переход пластически выражен уступом и подчеркнут фризом под уступом.

Однако простенки не являются здесь «пассивным» заполнителем, так как, взятые отдельно, они сохраняют четко выраженную тектоническую структуру несущей стены: в нижней половине они толще, сильнее, вверху — тоньше и легче. Переход пластически выражен уступом и подчеркнут фризом под уступом.

Вместе с тем, простенки так органично сочным профилем связаны с каркасом (пилястрами), что каждый фасад воспринимается как пластическое целое, в котором ясно выражена логика внутренней каркасной конструкции. Такая органичность свойственна произведениям подлинно классического зодчества.

Проемы в стенах (окна и двери) размещены строго целесообразно. В нижней половине простенков нет окон, кроме главного западного фасада, где в боковых простенках имеется по одному окну внизу для освещения пространства под хорами. В верхней половине все простенки имеют по одному окну. В барабане восемь окон.

Но, решая чисто функциональную задачу, зодчий при размещении проемов гениально разрешил и задачи художественной выразительности памятника внутри и снаружи.

Количество проемов нарастает кверху, к куполу, и таким образом нарастает световой эффект к самой высокой точке внутреннего пространства, где на полусфере изображался Христос. С другой стороны, сгущение проемов кверху создает впечатление облегчения массы памятника, его рост, стройность.

Форма проемов, их пропорции и размещение строго учитывают тектоническую структуру памятника. Перспективные обрамления проемов, глубоко врезанные в толщу стен, выявляют силу и мощь стены и усиливают пластичность всего сооружения.

Декоративные украшения здания отличаются большой сдержанностью, изяществом формы и строгим подчинением архитектонической структуре памятника.

Эти украшения — не облицовка на стене, прикрепленная после кладки. Они изваяны, вырезаны на выступах камней кладки, создавая конструктивное и архитектурное целое со стеной. Были ли эти украшения изваяны на отдельных камнях до их укладки или же вырезаны после — на выпусках кладки из стен, — трудно сказать. Возможно, применялся и тот и другой прием.

Возможно, применялся и тот и другой прием.

Главным украшением стен является аркатурный фриз, который опоясывает здание на половине его высоты с трех сторон, кроме алтарной.

Этот фриз украшает только простенки, прерываясь на пилястрах. Фриз проходит под уступом простенка и состоит из зубчатого пояса (елки) и стройной аркатуры на колонках с резными капителями. Колонки фриза опираются на фигурные каменные кронштейны в виде зверей, птиц и женских масок.

Такой же аркатурный фриз проходит и на полуцилиндрах абсид, но не на половине высоты, как на стенах, а под карнизом, причем через два—три пролета стержень висячей колонки фриза превращается в тягу на всю высоту абсид, усиливая вертикализм и стройность здания.

По углам здания в ¾ диаметра и на промежуточных пилястрах в полдиаметра поставлены колонки с резными капителями, которые несли резные водосточные желоба (гаргули), не сохранившиеся в этом памятнике. Эти колонки подчеркивают главные вертикальные членения памятника и пластически как бы завершают профиль выступающих из стены пилястров.

Все простенки вверху украшены резными по камню изображениями. В боковых тимпанах каждого фасада изваяны гриффы, попирающие четвероногих животных. В центральном тимпане изображена сидящая на троне фигура Христа. По бокам этой фигуры изваяны два льва, на головах которых стоят птицы.

Под этими изображениями вытянуты в ряд семь масок (горельефом): по две в боковых и три в среднем простенке. По бокам арки среднего окна высечены два лежащих льва, хвосты которых оканчиваются цветком.

Необходимо отметить, что все эти горельефные изображения органически связаны с кладкой стены, так как камни, на которых они высечены, являются частью этой кладки. Очевидно, изображения высекались по камню до их укладки на место.

Значительный пластический интерес представляет перспективный портал. Портал вписан в среднюю треть фасада между пилястрами и имеет полуциркульное завершение.

В разрезе профиль перспективного обрамления состоит из следующих частей, врезающихся в глубь стены под углом 45°: полувал наружного обрамления, затем угол стены, четверть вала, угол уступа стены, четверть вала и угол дверного проема. На высоте пят архивольта круглые части профиля завершаются резными капителями, образуя группы колонн по бокам; внизу все элементы имеют базы одинакового профиля. Архивольт того же профиля покрыт изящным, резанным по камню орнаментом, кроме гладкого наружного полувала.

На высоте пят архивольта круглые части профиля завершаются резными капителями, образуя группы колонн по бокам; внизу все элементы имеют базы одинакового профиля. Архивольт того же профиля покрыт изящным, резанным по камню орнаментом, кроме гладкого наружного полувала.

Декоративное убранство барабана состоит из опоясывающей барабан стройной аркатуры в 16 арок на тонких колонках с резными капителями (восемь пролетов слепых, восемь — с перспективными щелевидными окнами).

Эта аркатура как бы врезана в толщу барабана. Над ней выступает венчающая барабан корона, состоящая (снизу вверх) из ряда ступенчатых треугольников, над которой идет зубчатый пояс (елка), еще выше идет профилированный пояс, и, наконец, все это венчается рядом кокошников, которые когда-то при шлемовидном куполе имели арочное завершение, заложенное под горизонталь при переделке купола на луковичную форму.

Все линии и плоскости архитектурных форм снаружи и внутри памятника лишены геометрической сухости и отличаются неуловимой неточностью, мягкой кривизной. В целом создается впечатление, что строитель — зодчий решал здание, как скульптор, которому была дана как бы глыба, из которой он высекал свое произведение, снимая слой за слоем и таким образом создавая пластическое богатство и архитектурное единство сооружения.

В целом создается впечатление, что строитель — зодчий решал здание, как скульптор, которому была дана как бы глыба, из которой он высекал свое произведение, снимая слой за слоем и таким образом создавая пластическое богатство и архитектурное единство сооружения.

В интерьере ясно чувствуется доминирующее пространственное ядро церкви, имеющее в плане форму равноконечного греческого креста. Достаточно взглянуть на членение пространства системой подпружных арок, столбов и пилястров и на перекрытие, где к освещенному куполу сходятся крестом цилиндрические своды, чтобы прочитать эту форму в пространстве.

Между стеной и столбами западной стороны церкви на трех арках на уровне наружного уступа стены расположены хоры для князя и знати.

Единственные сохранившиеся пластические украшения внутри церкви — это резные по камню изображения парных львов, символов княжеской власти, которыми завершаются все пилоны церкви, а также столбы и пилястры под арками хор.

Не сохранилось никаких следов росписи внутри церкви. По свидетельству Доброхотова, который видел памятник в конце прошлого столетия, им были обнаружены следы росписи внизу барабана.

★

Церковь Покрова на Нерли дошла до нас с 1166 г. Татарское нашествие и последующие неурядицы почти не коснулись внешней архитектуры этой одиноко стоявшей церкви.

В первой половине XVIII в. (1725—1735 гг.) церковь Покрова на Нерли, как и многие другие памятники, была искажена переделками: кровля была переделана на четырехскатную, с устройством горизонтальных карнизов, к порталам были приделаны портики, купол получил вместо шлемовидной луковичную форму.

В конце XVIII в. памятник едва не погиб: настоятель Боголюбского монастыря в 1784 г. получил разрешение продать его на слом крестьянам соседнего села. Сделка не состоялась потому, что крестьяне в последний момент отказались от покупки.

В конце XIX в. при реставрации владимирских памятников была частично реставрирована и церковь Покрова на Нерли, а именно: снят был наросший слой земли вокруг церкви (около метра), сняты были накладки кирпичом стен под четырехскатную кровлю, и кровля была вновь перекрыта по закомарам. Купол луковичной формы был оставлен без изменений.

при реставрации владимирских памятников была частично реставрирована и церковь Покрова на Нерли, а именно: снят был наросший слой земли вокруг церкви (около метра), сняты были накладки кирпичом стен под четырехскатную кровлю, и кровля была вновь перекрыта по закомарам. Купол луковичной формы был оставлен без изменений.

Уже при советской власти, в 1935 г., был произведен ремонт фасадов.

В настоящее время церковь состоит на учете Отдела по охране памятников и находится в удовлетворительном состоянии.

Церковь Покрова на Нерли невелика по своим размерам:

- Ширина по западному фасаду снаружи .. 11,13 м

- Ширина по западному фасаду внутри .. 8,24 м

- Длина по южному и северному фасаду без алтарных выступов снаружи .. 11,72 м

- То же без алтарных выступов внутри .. 8,68 м

- То же с алтарными выступами снаружи .. 13,92 м

- То же с алтарными выступами внутри .. 11,20 м

- Высота до верха колонок .

. 11,80 м

. 11,80 м - Высота до верха центральной арки фасада .. 12,85 м

- Высота до верха барабана (линия кокошников) .. 18,79 м

- Высота до яблока купола (современного) .. 24,89 м

- Толщина наружных стен .. 1,08 м

- Размеры столбов (внутри) .. 0,97—1 м

★

Церковь Покрова на Нерли сложена из белого известкового камня.

Фундаменты сложены из плит известняка толщиной до 40 см строго горизонтальными рядами с плотной притеской швов, без соблюдения их вертикальности. Внутри — расщебенка обломками камня и булыжника с заливкой известковым раствором.

Стены сложены из белого известкового камня по следующему способу: выводили наружную и внутреннюю облицовки стены из отесанных камней на известковом растворе. Промежуток закладывали обломками белого и дикого камня и заливали известковым раствором иногда с примесью ячменной или ржаной мякины. Этот раствор со временем так окреп, что местами оказывался крепче самого камня. Особенно тщательно выводилась наружная облицовочная грань стены с чистой отеской лица и постелей камня, с резкой профилей и всех украшений стены на выпусках и выступах кладки. Размер камня от 35 до 45 см, форма лицевой грани — близкая к квадрату.

Особенно тщательно выводилась наружная облицовочная грань стены с чистой отеской лица и постелей камня, с резкой профилей и всех украшений стены на выпусках и выступах кладки. Размер камня от 35 до 45 см, форма лицевой грани — близкая к квадрату.

Своды — тоже из белого камня, на известковом растворе. Размер клиньев от 35 до 45 см. Поверх белокаменного свода клался слой бута с заливкой тем же раствором.

В Успенском соборе во Владимире при реставрации (1889—1891 гг.) обнаружены своды из ноздреватого легкого туфа, в скважинах которого оказался свинец, очевидно, затекший при пожарах¹. Этот факт, а также летописные свидетельства говорят о том, что кровля крылась свинцом, а иногда медью прямо по выровненным сводам. В настоящее время кровля покрыта листовым железом. Древний купол шлемовидной формы, который несомненно имела церковь Покрова, был крыт медью с позолотой.

____________

¹ И. Е. Забелин, Древности. «Труды Московского археологического общества», т. XVI, стр. 38.

XVI, стр. 38.

Необходимо отметить, что указанный способ кладки стен во владимиро-суздальской архитектуре XII—XIII вв. резко отличается от киевского и новгородского, где стена состояла из чередующихся толстых слоев камня и тонких слоев кирпича по византийскому образцу. Слои камня штукатурились, и фактура стен представлялась сочетанием красных швов (кирпич) и белых лент (камень).

Внутри стены штукатурились под фресковую роспись. Связи стен не сохранились, но по гнилушкам, обнаруженным в стенах, они, очевидно, были дубовые, как во всех древнерусских церквах этой и позднейшей эпох.

★

Какие зодчие строили этот памятник? Вопрос этот продолжает до сегодняшнего дня оставаться невыясненным.

Ряд исследователей, как-то С. Строганов, А. С. Уваров и А. И. Некрасов, на основании сходства декоративных элементов и отдельных деталей (аркатурный фриз, колонки, порталы, резные украшения) относит памятники владимиро-суздальской архитектуры к кругу преимущественного влияния романской архитектуры Запада, а именно ломбардской северо-итальянской архитектуры, пришедшей во Владимиро-Суздальское княжество, по утверждению этих авторов, через Германию—Псков—Новгород вместе с призванными оттуда мастерами. При этом обычно ссылаются на выдержки из летописи, например: «…князь великий Андрей Юрьевич постави церкви… по вере его приведе ему бог от всех земель мастеры»1 или: «…приведе ему бог из всех земель мастеры»2 и др.

При этом обычно ссылаются на выдержки из летописи, например: «…князь великий Андрей Юрьевич постави церкви… по вере его приведе ему бог от всех земель мастеры»1 или: «…приведе ему бог из всех земель мастеры»2 и др.

____________

1 Тверская летопись, т. XV, стр. 233.

2 Лаврентьевская летопись об Успенском соборе во Владимире.

Но как могли проникнуть влияния из этих стран через Псков и Новгород, если в этих древнерусских центрах нет ни одного памятника, подобного владимиро-суздальским, если в ломбардской и германской архитектуре этой эпохи нет прообраза подобного органически целостного храма? Что же касается декоративных элементов, то они складывались в этих странах под влиянием Востока и Византии, т. е. тех стран, с которыми связи Руси были древнее и непосредственнее (великие торговые пути).

Другие исследователи, в том числе Артлебен, не отрицая влияния романской архитектуры, подходят ближе к истине: «Нельзя допустить, — говорит он, чтобы западные мастера не умели составить нового плана или воспроизвести принятый на Западе; следовательно, русские князья, приглашая их, как искусных исполнителей, строго держались принятого плана, не допуская изменений не только в его форме, но даже в размерах; то же самое нужно сказать и о фасадах, в которых иноземным мастерам предоставлялись, как видно, одни украшения»3.

____________

3 Труды 1-го Археологического съезда в Москве. 1869 г. Н Артлебен. По вопросу об архитектуре XII века. Стр. 292.

Образования архитектурного типа владимиро-суздальских церквей нельзя вырывать из общего процесса самостоятельного развития древнерусской архитектуры, возникшей в X—XI вв. в Киеве и Новгороде.

Виолле ле Дюк в последние годы своей жизни, как известно, написал книгу о русском искусстве, в которой высоко оценил русскую архитектуру, ее самостоятельность на примерах главным образом памятников XII в.

Анализируя владимиро-суздальскую архитектуру XII в., Виолле ле Дюк пишет: «Русское искусство конца XII в. достигло известной степени блеска, в котором оно не уступало ни византийскому, ни западному искусству»4. Говоря об особенностях древнерусской архитектуры XII в., Виолле ле Дюк отмечает, что «славяне придавали своим религиозным памятникам совершенно особенный стройный вид, причем это изящество было присуще не только общему виду, но и его частям. ..», «чем эти памятники отличаются от сооружений чисто византийских»5, а также «от того, что тогда делалось во Франции, Италии и особенно в Германии, где так называемая прирейнская архитектура отличалась некоторой тяжестью в деталях»6.

..», «чем эти памятники отличаются от сооружений чисто византийских»5, а также «от того, что тогда делалось во Франции, Италии и особенно в Германии, где так называемая прирейнская архитектура отличалась некоторой тяжестью в деталях»6.

____________

4 Виолле ле Дюк, Русское искусство. Стр. 84.

5 Там же, стр. 71.

6 Там же, стр. 80.

К этому мнению выдающегося исследователя нужно добавить, что эта стройность и вертикализм в древнерусской архитектуре присущи не только сооружениям XII в., но являются особенностью архитектуры более ранних сооружений XI в. Великой Киевской Руси (София Киевская, собор Юрьева монастыря, София Новгородская и др.). С особенной силой эти качества русского зодчества проявились на новом этапе, после освобождения Руси от монгольского ига, в русской архитектуре эпохи расцвета в XVI в. (церковь Вознесения в селе Коломенском, Василий Блаженный в Москве и др.).

Реакция в архитектуре Запада против византийских и романских влияний началась только с конца XII в. во Франции и захватила весь мир в эпоху господства готики.

во Франции и захватила весь мир в эпоху господства готики.

Однако как бы ни оценивали отдельные исследователи место и историческое значение древнерусской архитектуры, ее глубокая самостоятельность и художественная ценность не подлежат никакому сомнению. Периоды расцвета архитектуры любого народа не возникают неожиданно, на основе простого заимствования или копирования чужих образцов. К таким периодам расцвета всякий народ идет длинной дорогой культурного и экономического развития. На известных исторических переломах, иногда в совершенно новых формах, народ создает блестящие произведения искусства и архитектуры, в которых дается как бы завершающий итог пройденного пути. Именно такой скачок мы наблюдаем в период расцвета владимиро-суздальской архитектуры, блестящим образцом которой является церковь Покрова на Нерли.

Высокое архитектурное совершенство этого памятника, его органическая связь с природой, благородная простота и единство его внешних масс, стройность и изящество пропорций, тонкая пластика его форм, наконец, конструктивная и функциональная правда всего сооружения ставят этот памятник в один ряд с лучшими произведениями мировой архитектуры.

БИБЛИОГРАФИЯ

- И. Э. Грабарь, История русского искусства. Т. I., стр. 303—321.

- Акад. А. М. Павлинов, История русской архитектуры. 1897 г., стр. 55—92.

- Виолле ле Дюк, Русское искусство. М. 1879 г.

- B. Доброхотов, Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями. М. 1852 г., стр. 67—86.

- А. И. Некрасов, Очерки по истории древнерусского зодчества XI—XVII в. 1938 г., стр. 99—139.

- А. И. Некрасов, Очерки декоративного искусства древней Руси. 1924 г., стр. 19—28.

- А. А. Бобринский, Резной камень в России. 1916 г.

- Н. Воронин, Некоторые исторические выводы из археологических исследований во Владимире и Боголюбове. Журнал «Историк-марксист» № 2, 1940 г., стр. 164.

- C. Строганов, Дмитриевский собор во Владимире. 1849 г.

- Н. А. Артлебен, По вопросу об архитектуре XII в. в Суздальском княжестве. «Труды 1-го Археологического съезда в Москве», 1871 г.

, стр. 288—299.

, стр. 288—299. - И. Д. Мансветов, По вопросу об архитектуре XII в. Там же, стр. 272—276.

- А. С. Уваров, Взгляд на архитектуру XII в. в Суздальском княжестве. Там же, стр. 252—266.

- Л. В. Даль, По вопросу об архитектуре XII в. Там же, стр. 277—281.

- И. И. Васильев, По вопросу об архитектуре XII в. Там же, стр. 282—287.

- Протоколы заседаний 1-го Археологического съезда. Древнерусская архитектура XII в. Труды 1-го Археологического съезда в Москве. 1871 г., стр. XIII—CVII.

- Н. Н. Ушаков, Спутник по древнему Владимиру и городам Владимирской губернии. 1913 г., стр. 157—160.

- И. Толстой и Н. Кондаков, Русские древности в памятниках старины. Выпуск 6, 1899 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

I лист. Общий вид

II лист. Восточный фасад

III лист. Северный фасад

IV лист. Фрагменты фасадов

V лист. Северный портал

VI лист. Фрагменты северного фасада

VII лист. Детали фасадов

Детали фасадов

VIII лист. Резные украшения

IX лист. Детали интерьера

X лист. Обмерные чертежи церкви Покрова на Нерли до реставрации

XI лист. Западный фасад

XII лист. Северный фасад

XIII лист. Восточный фасад

XIV лист. План первого яруса

XV лист. План второго яруса (уровень хор)

XVI лист. План барабана и схема кровли

XVII лист. Разрез I—I

XVIII лист. Разрез II—II

XIX лист. Разрез III—III

XX лист. Разрез IV—IV

XXI лист. Детали портала

XXII лист. Детали

XXIII лист. Детали аркатурного фриза. Детали канители на столбах и пилястрах (внутри церкви)

Обмерные чертежи (листы XI—XXIII) — из фондов музея Академии архитектуры СССР. Обмеры произведены в мае-июне 1937 г. научными сотрудниками музея, архитекторами Н. С. Кучеровой и Г. М. Калитаевой.

Фотографии на листах I, III, IV, VI — из фондов музея Академии архитектуры СССР.

Фотография на листе V — из фондов Архитектурного института (коллекция И. Ф. Борщевского).

Фотографии на листах VII, VIII — из книги А. А. Бобринского «Резной камень в России».

Фотографии на листе II — из книги И. Э. Грабаря «История русского искусства».

Фотографии на листе IX — из коллекции проф. Ю. Н. Дмитриева.

Чертежи на листе X — из книги С. Строганова «Дмитриевский собор во Владимире».

Все иллюстрации издания

Церковь Покрова на Нерли

Попроси любого соотечественника назвать несколько православных храмов, что он ответит? Наверное, самым распространенным будет ответ – храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и церковь Покрова на Нерли. Чем примечательны первые два храма, понятно. А вот почему такую всемирную известность и любовь снискала скромная и простая церковь Покрова на Нерли?

Чем примечательны первые два храма, понятно. А вот почему такую всемирную известность и любовь снискала скромная и простая церковь Покрова на Нерли?

Когда пишут и говорят об этом храме, обычно приводят слова Игоря Грабаря: «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства». Что же сделало этот храм таким знаменитым – его история? Или, может быть его удивительный гармоничный облик?

Церковь Покрова на Нерли принадлежит к блистательной эпохе становления и расцвета Владимиро-Суздальского княжества и его аристократической культуры при Андрее Юрьевиче Боголюбском, к «беспокойному, но и светлому утру Владимирской земли». Город «мизиньных» (то есть «малых») людей Владимир чудесно преображается в подобную Киеву столицу с Золотыми воротами и златоверхим «десятинным» собором, а в десяти верстах к востоку обустраивается Боголюбов-город с белокаменным княжеским дворцом и храмом Рождества Богородицы. За символически короткие семь лет – с 1158 по 1165 годы – строительная дружина Андрея Боголюбского, собравшая под началом северо-итальянского зодчего от Фридриха Барбароссы «из всех земль все мастеры», создает белокаменное великолепие Владимиро-Суздальской земли.

За символически короткие семь лет – с 1158 по 1165 годы – строительная дружина Андрея Боголюбского, собравшая под началом северо-итальянского зодчего от Фридриха Барбароссы «из всех земль все мастеры», создает белокаменное великолепие Владимиро-Суздальской земли.

Церковь Покрова на Нерли представляет собой обычный для XII века тип небольшого крестово-купольного храма – одноглавого, четырехстолпного, трехапсидного, с тремя продольными и тремя поперечными нефами, в западном из которых помещаются «восходние полати» — хоры; полуциркульные своды храма поддерживают цилиндрический барабан. Необычно в церкви другое – особый пропорциональный строй. Среди всех владимиро-суздальских белокаменных храмов, не считая надвратных, это самый миниатюрный и грациозный: общая его ширина чуть более 10 м, а внутренняя высота 20,8 м. Глаз фиксирует не столько тяжелые массы строительного материала и конструктивные усилия по преодолению сил распора, сколько свободное и стремительное движение ввысь, ощущение взлета, невесомости, воспарения. План здания значительно вытянут по продольной оси. Не квадратом, а прямоугольником является и подкупольное звено: его ширина и длина относятся как сторона и диагональ полуквадрата (3,1 м и 3,5 м). Таково же соотношение внутренней ширины и длины храма (без апсид). Толщина столпа-пилона крестчатой формы составляет не четвертую, как обычно, а третью часть ширины центрального нефа. Малые нефы, как и в большинстве других храмов, вдвое уже центральных.

План здания значительно вытянут по продольной оси. Не квадратом, а прямоугольником является и подкупольное звено: его ширина и длина относятся как сторона и диагональ полуквадрата (3,1 м и 3,5 м). Таково же соотношение внутренней ширины и длины храма (без апсид). Толщина столпа-пилона крестчатой формы составляет не четвертую, как обычно, а третью часть ширины центрального нефа. Малые нефы, как и в большинстве других храмов, вдвое уже центральных.

Однако при этом в церкви Покрова все устроено по-особенному, композиция ее чрезвычайно индивидуальна. Гладь стены сужается и почти пропадает за богатым многообломным профилем пилястр с сильно выступающими полуколоннами, которые вместе с лопатками достигают полуторной толщины стены, образуя как бы несущий скелет здания (еще большую прочность этому каркасу придают горизонтальные связи: дубовые брусья, положенные внутри стены на уровне пола хор и в плоскости пят подпружных арок. Значительный вынос угловых пилястр несколько уравновешивает разные по ширине центральные и боковые прясла, особенно узкие в восточных членениях, и почти скрадывает округлые выступы апсид. В верхнем поле прясел профиль пилястр, переходя в закомары, усложняется; высокие окна, опущенные прямо на отлив стены и освобождающие верхнюю зону прясел для рельефов, тоже обильно и дробно профилированы. Фасад при этом приобретает почти скульптурную объемность, выявленную глубокими контрастами светотени.

В верхнем поле прясел профиль пилястр, переходя в закомары, усложняется; высокие окна, опущенные прямо на отлив стены и освобождающие верхнюю зону прясел для рельефов, тоже обильно и дробно профилированы. Фасад при этом приобретает почти скульптурную объемность, выявленную глубокими контрастами светотени.

Внутреннее пространство церкви Покрова воспринимается как некий воздушный столп с убегающими ввысь пучками вертикалей. Пилоны как бы сближаются, слегка склоняясь внутрь и несколько сужаясь кверху. Купол, паруса, своды и арки парят где-то высоко над головой, причудливо круглясь и энергично изгибаясь . На хорах впечатление фантастически меняется: купол и своды стремительно приближаются, а воздушный колодец как бы уходит вниз. При этом массивные столпы-пилоны, стены и прочие материальные формы обретают реальность, как живые, обступая и теснясь вокруг зрителя.

В древности интерьер белокаменного храма складывался в стройный ансамбль: невысокая алтарная преграда, настенные фресковые росписи, керамические полы из разноцветных поливных плиток. Белокаменной резьбы внутри здания почти нет: только пары лежащих львов в основаниях подпружных арок. Возможно, от древнего времени сохранился престол в алтаре, сложенный из девяти белокаменных блоков на известковом растворе.

Белокаменной резьбы внутри здания почти нет: только пары лежащих львов в основаниях подпружных арок. Возможно, от древнего времени сохранился престол в алтаре, сложенный из девяти белокаменных блоков на известковом растворе.Скульптурное убранство церкви

Среди всех построек Андрея Боголюбского только церковь Покрова почти полностью сохранила свой первоначальный архитектурный облик и резной декор, что позволяет судить на ее примере о символическом содержании декоративных программ владимиро-суздальских храмов и об особенностях художественного стиля, сложившегося в резной скульптуре в эпоху князя Андрея.

Небольшая по размерам, пространственно «организованная» сильно выступающими из стен вертикальными пилястрами с наложенными на них полуколоннами, церковь сама кажется изваянной из камня скульптурой. Украшающие стены рельефы придают ей особую изысканность, торжественность и красоту. Немногочисленный, трижды повторенный на фасадах декор поражает своей цельностью и настолько гармонично сочетается с архитектурой, что любая перемена нарушила бы очарование целого . За всем этим стоит высокое искусство зодчего и мастерство безвестных строителей и скульпторов прославленного храма.

За всем этим стоит высокое искусство зодчего и мастерство безвестных строителей и скульпторов прославленного храма.

В центральных полукружиях-закомарах северного, южного и западного фасадов располагаются три одинаковых рельефа, которые представляют восседающего на троне царя Давида в окружении парных изображений львов и голубей. Высеченные из камня в высоком рельефе с хорошо скругленными краями, они значительно выступают из плоскости стены и хорошо видны снизу. Изображения самого царя Давида на всех трех фасадах высечены на самых крупных камнях. Подобно аналогичным изображениям на Дмитриевском соборе, они исполнены тремя разными мастерами (лучшим из них является рельеф западного фасада). Все три рельефа сопровождают глубоко врезанные надписи «СТЪ ДВДЪ», исполненные уставом. Облегающий фигуру Давида подир – одежда ветхозаветных священников и царей – сплошь покрыт резными орнаментальными складками, возможно, передающими узор ткани. Густой ромбический узор покрывает также корону и ленту, опоясывающую фигуру пророка, скрадывая поверхность камня и рельеф фигуры. Благодаря обилию украшений изображения Давида кажутся более плоскостными, чем окружающие их рельефы зверей и птиц.

Благодаря обилию украшений изображения Давида кажутся более плоскостными, чем окружающие их рельефы зверей и птиц.

В христианской традиции царь и пророк Давид почитался не только как прародитель и ветхозаветный прообраз Христа, но и как образец сильного, мудрого и справедливого царя. Многие средневековые государи, желая уподобиться ему, изображали Давида вместе с царем Соломоном на стенах своих дворцов. Однако только на соборах владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода III образы царя Давида увенчивают весь цикл резных изображений на фасадах.

Если присмотреться к рельефным изображениям царя Давида, можно заметить еще одну редкую деталь. На всех трех фасадах фигура царя опоясана перекрещенной на груди лентой. Долгое время в ней видели напоминание о ленте-лоре – драгоценной принадлежности одеяний византийского императора. Однако лента на рельефах церкви Покрова больше похожа на орарь, которым диакон опоясывается во время литургии. На Руси подобное препоясание можно видеть во фресковой росписи Архангельского собора Московского Кремля на груди изображенного в рост благоверного князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Таким образом, Давид предстает на фасадах церкви не только как пророк и псалмопевец, как царь, получивший власть от самого Бога, но и как священнослужитель. Такое совмещение светской и духовной власти в лице правителя соответствовало традиционным представлениям греков и латинян. Так, по свидетельству Константина Багрянородного, византийский император имел сан диакона. В Западной Европе обряд помазания на царство предполагал получение не только царского, но и священнического достоинства. Подобная символическая трактовка власти, по-видимому, и послужила причиной того, что самовластцем князем Андреем было отведено столь важное место образу царя Давида на стенах церкви Покрова (это впоследствии повторил его брат Всеволод Большое Гнездо на фасадах Дмитриевского собора). Примечательно, что тема прославления княжеской власти и окружения ее ореолом святости при Андрее Боголюбском отчетливо звучит и в летописях, и в церковно-учительной литературе.

Таким образом, Давид предстает на фасадах церкви не только как пророк и псалмопевец, как царь, получивший власть от самого Бога, но и как священнослужитель. Такое совмещение светской и духовной власти в лице правителя соответствовало традиционным представлениям греков и латинян. Так, по свидетельству Константина Багрянородного, византийский император имел сан диакона. В Западной Европе обряд помазания на царство предполагал получение не только царского, но и священнического достоинства. Подобная символическая трактовка власти, по-видимому, и послужила причиной того, что самовластцем князем Андреем было отведено столь важное место образу царя Давида на стенах церкви Покрова (это впоследствии повторил его брат Всеволод Большое Гнездо на фасадах Дмитриевского собора). Примечательно, что тема прославления княжеской власти и окружения ее ореолом святости при Андрее Боголюбском отчетливо звучит и в летописях, и в церковно-учительной литературе.

Еще более возвеличивают царя Давида окружающие рельеф фигуры резных зверей и птиц. Застывшие позы и строгая симметрия композиции придают им характер геральдических эмблем. Вероятно, они и являются эмблемами власти, символами подвластных царю Давиду неба и земли. Львы у царского трона представляли древнейшую традицию, восходившую еще к культуре Древнего Востока, в то время как в античной культуре символами власти стали орлы. На ступенях описанного в Библии трона царя Соломона были также представлены львы и птицы (II Пар. IX, 17–20. III Цар. X, 19-20). Как символы доблести, силы и власти они понимались и в Древней Руси. «Орел птица царь над всеми птицами, а лев над зверьми, а ты, княже, над переславцы», – писал в своем «Молении» Даниил Заточник.

Застывшие позы и строгая симметрия композиции придают им характер геральдических эмблем. Вероятно, они и являются эмблемами власти, символами подвластных царю Давиду неба и земли. Львы у царского трона представляли древнейшую традицию, восходившую еще к культуре Древнего Востока, в то время как в античной культуре символами власти стали орлы. На ступенях описанного в Библии трона царя Соломона были также представлены львы и птицы (II Пар. IX, 17–20. III Цар. X, 19-20). Как символы доблести, силы и власти они понимались и в Древней Руси. «Орел птица царь над всеми птицами, а лев над зверьми, а ты, княже, над переславцы», – писал в своем «Молении» Даниил Заточник.

Одним из самых загадочных мотивов в скульптурном декоре церкви являются расположенные непосредственно под закомарами рельефы девичьих ликов, которые опоясывают все три фасада храма. В настоящее время сохранилось девятнадцать таких рельефов, представляющих целую галерею скульптурных портретов. Среди них есть широкие, округлые, “реалистичные”, как определил их Г. К. Вагнер, лики простолюдинок и лики задумчивые, созерцательные с тонкой индивидуальной трактовкой . Самым утонченным, строгим и одухотворенным следует признать средний лик на западной стене, который нередко сравнивали с иконными образами Богородицы.

К. Вагнер, лики простолюдинок и лики задумчивые, созерцательные с тонкой индивидуальной трактовкой . Самым утонченным, строгим и одухотворенным следует признать средний лик на западной стене, который нередко сравнивали с иконными образами Богородицы.

Ряд девичьих ликов на стенах церкви служит своеобразной смысловой границей верхней зоны скульптуры. В системе декорации фасадов она играет определяющую роль, подобно росписи алтарной части внутри храмов. Именно здесь заключены персонифицирующие Христа и Богоматерь образы, выражены главные идеи декора церкви, отвечающие духовной и политической жизни Владимирской Руси времени Андрея Боголюбского. Размещенные ниже рельефы, равно как и декор апсид, более традиционны. К их числу относятся вставленные в кладку по сторонам центральных окон фигуры львов-стражей. По традиционным средневековым толкованиям, лев выступает здесь как символ Христа, охраняющего Свое духовное стадо: «Плотью бо Господь мой на кресте успе, а божество его одесную отца бдяще. Не вздремлет бо не уснет, храня Израила».

Спокойные и величественные, с очеловеченными мордами-лицами, львы церкви Покрова сказочны и фольклорны. Их резчики поставили перед собой сложную задачу – при профильном расположении фигуры льва и обращенной к зрителю в фас голове показать развернутую фронтально грудь зверя со сложенными и скрещенными передними лапами. Аналогичная задача была прекрасно решена резчиками Дмитриевского собора во Владимире, однако в церкви Покрова этот мотив выглядит не вполне убедительно – вторая лапа у лежащих львов отделена от туловища и «вырастает» прямо из головы. Единственным исключением является рельеф, расположенный внутри церкви на северо-восточном столбе.

Не вздремлет бо не уснет, храня Израила».

Спокойные и величественные, с очеловеченными мордами-лицами, львы церкви Покрова сказочны и фольклорны. Их резчики поставили перед собой сложную задачу – при профильном расположении фигуры льва и обращенной к зрителю в фас голове показать развернутую фронтально грудь зверя со сложенными и скрещенными передними лапами. Аналогичная задача была прекрасно решена резчиками Дмитриевского собора во Владимире, однако в церкви Покрова этот мотив выглядит не вполне убедительно – вторая лапа у лежащих львов отделена от туловища и «вырастает» прямо из головы. Единственным исключением является рельеф, расположенный внутри церкви на северо-восточном столбе.

Высота этих рельефов в церкви Покрова значительно превышает высоту резных изображений львов в других храмах владимирской земли. На Дмитриевском соборе во Владимире и Георгиевском в Юрьеве-Польском такую высоту имеют лишь изображения сюжетных сцен в закомарах. Впечатление скульптурности изображений усиливается также благодаря ряду специальных приемов. Так, высота рельефа львиных морд зрительно увеличена с помощью заглубления одной формы в другую – их носы, к примеру, врезаны вглубь щек путем выемки камня вокруг носа.

Так, высота рельефа львиных морд зрительно увеличена с помощью заглубления одной формы в другую – их носы, к примеру, врезаны вглубь щек путем выемки камня вокруг носа.

Скульптура церкви Покрова на Нерли стала итогом всей художественной деятельности Андрея Боголюбского. После ее возведения строительные работы во владимирском княжестве возобновляется лишь в 1184 году, когда после пожара Всеволод III начинает обстраивать Успенский собор во Владимире двухъярусной галереей. Независимо от того, принимали ли романские мастера участие в строительных работах Всеволода III, можно утверждать, что в архитектуре и скульптурной декорации возведенных при нем соборов развивались традиции, заложенные в зодчестве Андрея Боголюбского. Именно в резном декоре церкви Покрова на Нерли в образе царя Давида был впервые символически воплощен идеал владимирских князей – идеал могущественной, исходящей от Бога власти – а также их представления об особом покровительстве Христа и Богоматери владимирской земле. Выраженные языком скульптуры, они были включены в общий контекст декоративной программы, в символических формах запечатлевшей непрерывную борьбу Христа и дьявола, добра и зла.

Выраженные языком скульптуры, они были включены в общий контекст декоративной программы, в символических формах запечатлевшей непрерывную борьбу Христа и дьявола, добра и зла.

Тем не менее, в церкви Покрова, как впоследствии и в Дмитриевском соборе, образ земного владыки, «властью же сана аки Бога», вышел на первый план. Это как нельзя лучше отвечало властолюбивой политике Андрея Боголюбского, именованного «царем» на страницах Лаврентьевской летописи, в армянских и грузинских хрониках, приравненного к византийскому императору Мануилу Комнину и являвшегося владельцем «армил» – имперских регалий европейских монархов.

Источник: Тимофеева Т.П., Новаковская-Бухман С.М. Церковь Покрова на Нерли. М., «Северный паломник». 2003

«Церковь Покрова на Нерли» на картинах С.И. Герасимова и С.А. Баулина (сочинение)

Изображение храмов и церквей — одна из излюбленных тем русских живописцев. Художники не раз изображали архитектурные сооружения на фоне красивого пейзажа. Многих мастеров особенно привлекали небольшие древнерусские храмы, такие как Церковь Покрова на Нерли.

Художники не раз изображали архитектурные сооружения на фоне красивого пейзажа. Многих мастеров особенно привлекали небольшие древнерусские храмы, такие как Церковь Покрова на Нерли.