Эклектика в архитектуре россии: Худин. ЭКЛЕКТИКА В АРХИТЕКТУРЕ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Архитектура периода эклектики России 1830-1890-е годы

1. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА ЭКЛЕКТИКИ РОССИИ 1830-1890-е гг.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Эклектика в архитектуре — направление вархитектуре, доминировавшее в Европе и

России в 1830 – 1890 гг.

Использование элементов так

называемых «исторических»

архитектурных стилей (необарокко,

неоготика, псевдорусский или

национальный романтизм…).

Эклектике присущи, с одной стороны, все

черты европейской архитектуры XV — XVIII

веков, а с другой — в ней есть

принципиально другие свойства.

Эклектика сохраняет архитектурный

ордер (в отличие от модерна), но в ней

он утрачивает свою исключительность.

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОМАНТИЗМ

стилизация орнамента народногоприкладного искусства, вышивок

(центральная часть фасада Московского

политехнического музея, И. Монигетти, Н.

Шохин)

Деревянные срубные конструкции с

обилием резьбы (павильоны, И.П. Ропет)

Подражание московскому зодчеству 17 в.

(здание Московской думы, Д. Чигагов)

Русско-византийский стиль (Верхние

торговые ряды (ГУМ, А. Померанцев)

Направления в эклектике.

Псевдорусский стиль. «А-ля Рус»

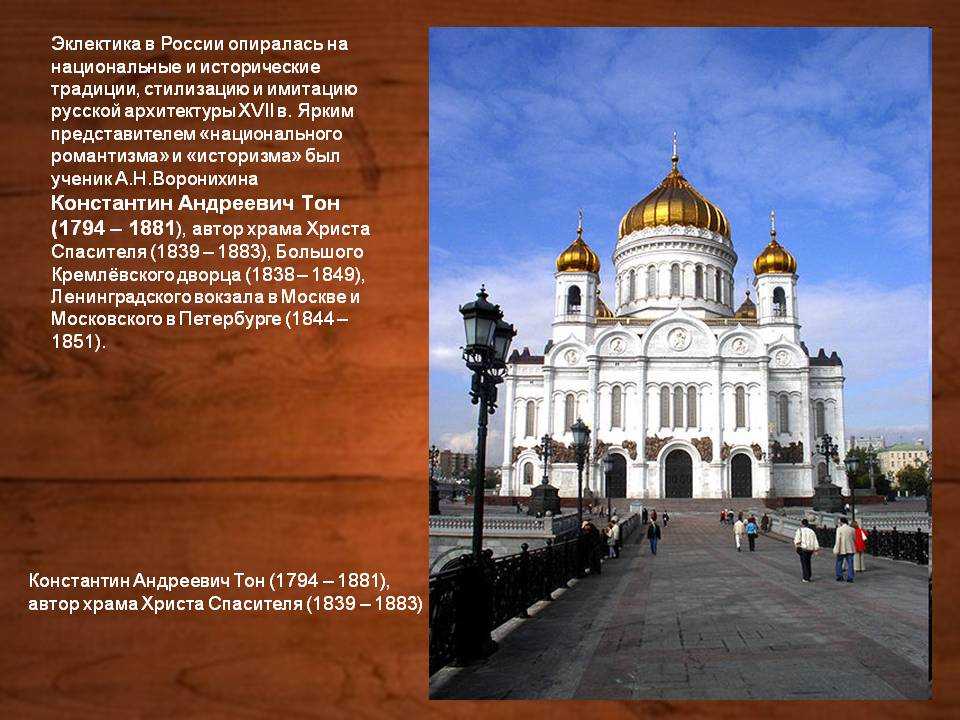

Псевдорусский стиль или русский стиль —

течение в русской архитектуре XIX — н. XX

вв., основанное на использовании

традиций древнерусского зодчества и

народного искусства, а также ассоциируемых

с ними элементов византийской

архитектуры. Возник в рамках

общеевропейского подъема интереса к

национальной архитектуре, и представляет

собой интерпретацию и стилизацию русского

5. Старый вокзал в Екатеринбурге. 1878 г. Арх.П.П.Шрейбер

6. Псевдовизантийский стиль

Длярусско-византийской

архитектуры

характерно

заимствование

ряда

композиционных

приёмов

и

мотивов

византийской архитектуры

7. Собор Святого Владимира. Астрахань. 1895 – 1902 гг.

8. Собор Александра Невского в Новосибирске. 1899 г.

Направления в эклектике.

Псевдорусский стиль

«Погодинская

изба»

Николая

Никитина.

Москва.

Хамовники.

—

Деревянный

сруб,

построен

в

традициях

русского

народного деревянного

зодчества. Изба служила

декоративным

элементом

бывшей

большой

усадьбы

известного российского

историка

Михаила

Петровича

Погодина.

1856 г.

10. Терем» в усадьбе Абрамцево (Московская область). 1873. Арх. Иван Ропет

Терем» в усадьбе Абрамцево (Московскаяобласть). 1873. Арх. Иван Ропет

11. Типография Мамонтова в Москве. Арх. В. Гартман. 1872

Типография Мамонтова в Москве. Арх. В.Гартман. 1872

Саввинское подворье на Тверской улице

в Москве. 1907 Архитектор И. С. Кузнецов

(1867—1942).

13. ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

14. РОПЕТ ИВАН ПАВЛОВИЧ

(Петров Иван Николаевич) — русский архитектор,представитель историзма. В основе его

творчества — фольклорная резьба по дереву.

Создатель павилионов на многих выставках в

России и за рубежом.

Постройки:

Постройки:Павильон ботаники и садоводства на

Политехнической выставке в Москве, баня в

Абрамцево. Оформление пространства,

отведенного России на Всемирной выставке в

Париже (в виде теремного дворца 17 в), по его

проектам были возведены русский павильон на

Всемирной выставке в Чикаго и павильон

садоводства на Всероссийской художественнопромышленной выставке в Нижнем Новгороде,

здание русского посольства в Токио. Занимался

также графическим дизайном (афишы,

оформление книг, эскизы мебели).

Направления в эклектике.

Псевдорусский стиль

ЭКСПО 1878. Павильон Российской империи.

Арх.Ропет

Усадебный дом в Осташеве (Костромская

обл.) Арх.Ропет, Гартман

16. РУССКИЙ ПАВИЛЬОН НА Всемирной выставке в ПАРИЖЕ

17. Здание Московской городской Думы

Виктор Александрович Гартман ( 1834 —1873) — русский архитектор, сценограф,

художник и орнаментист, один из

основоположников псевдорусского

стиля в архитектуре.

Морской отдел Русского

павильона на Всемирной

выставке в Вене. 1873 г.

Эскиз городских ворот в Киеве.

К началу 1880-х гг. «ропетовщину» сменило новое

официальное

направление

псевдорусского

стиля,

почти

буквально

копировавшее

декоративные мотивы русской архитектуры XVII

в. В рамках данного направления здания,

построенные, как правило, из кирпича или

белого камня, стали обильно декорироваться в

традициях русского народного зодчества. Для

этой

архитектуры

характерны

«пузатые»

колонны, низкие сводчатые потолки, узкие окнабойницы, теремообразные крыши, фрески с

растительными орнаментами, использование

многоцветных изразцов и массивной ковки.

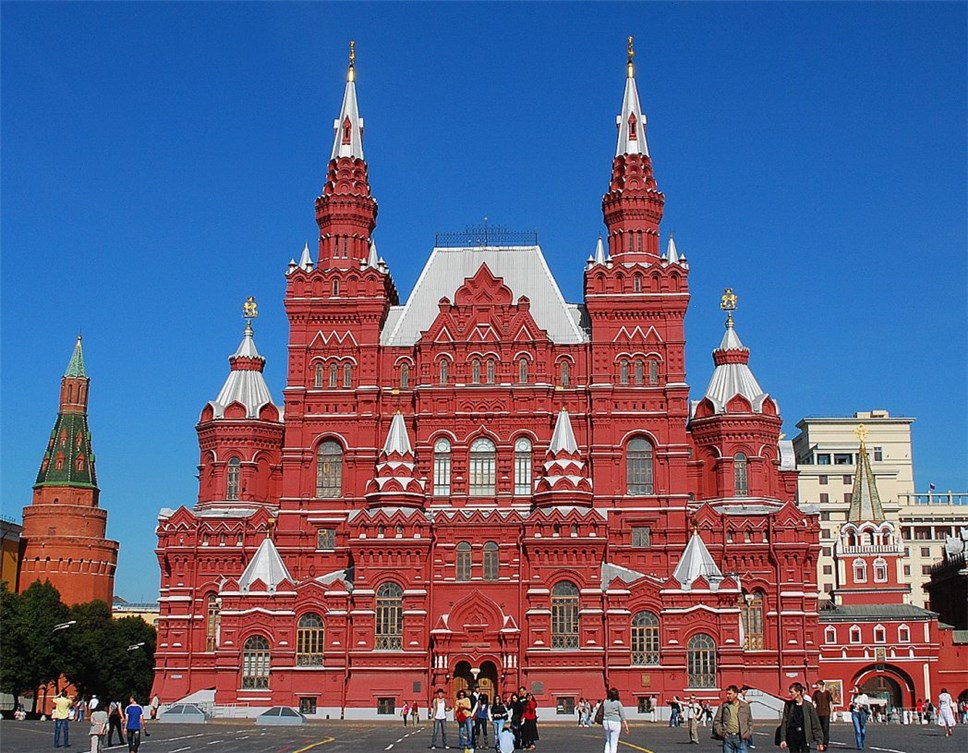

Направления в эклектике. Псевдорусский

стиль

здание Исторического музея (1875-1881,

архитектор Владимир Шервуд)

21. Верхние торговые ряды

Ансамбль Красной площади в МосквеГУМ (Верхние торговые ряды). 1890 – 1893 гг.

Арх. А.

Н. Померанцев

Н. ПомеранцевСетчатая оболочка-перекрытие. Инж. В.Г. Шухов

В начале XX века получает развитие «неорусский стиль». В поисках монументальной простоты

архитекторы обратились к древним памятникам Новгорода и Пскова и к традициям зодчества русского

Севера. На сооружениях этого направления лежит отпечаток стилизации в духе северного модерна.

В Санкт-Петербурге «неорусский стиль» нашел применение главным образом в церковных постройках,

хотя в этом же стиле строились и некоторые доходные дома.

Историками архитектуры высказывалось мнение, что неорусский стиль

стоит ближе к модерну, чем к эклектике, и этим отличается от

«псевдорусского стиля» в его традиционном понимании.

Николо-Александровский

храм в Санкт-Петербурге,

арх. С. С. Кричинский,

1913—1915

Церковь Спаса Нерукотворного

Образа в Клязьме, построенная в

честь 300летия Романовых архитектором В. И.

Мотылёвым 1913-1916-е гг.

Дом Купермана (Санкт-Петербург),

арх. А. Л.

Лишневский.

Лишневский.25. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:

Формы и стили здания в эклектикепривязаны к его функции.

Эклектика «многостильна» в том смысле,

что постройки одного периода базируются

на разных стилевых школах в

зависимости от назначения зданий

(храмы, общественные здания, фабрики,

частные дома) и от средств заказчика

(сосуществуют богатый декор,

заполняющий все поверхности постройки,

и экономная «краснокирпичная»

архитектура). В этом принципиальное

отличие эклектики от ампира,

диктовавшего единый стиль для построек

любого

26. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

1830 — 1860-е гг.Быковский Михаил Дормидонтович

Тон Константин Андреевич

Штакеншнейдер Андрей иванович

1870- 1890-е гг.;

Быковский Константин Михайлович

Каминский Александр Степанович

Клейн Роман Иванович

Парланд Альфред Александрович

Померанцев Александр Никанорович

Чигагов Дмитрий Николаевич

27. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

На рубеже веков рождается такаяразновидность эклектики как

ретроспективизм.

Приверженцами

Приверженцамикоторого являлись: И.А. Фомин, А.И.

Таманян, И.В. Жолтовский, В.А. Щуко.

Они продолжали традиции классицизма,

шедшие от русской архитектуры XVIII –

начала XIX вв.

Последний этап в развитии эклектики –

кирпичный стиль, получивший большее

развитие в провинции.

28. Михаил Дормидонтович Быковский

московский архитектор, реставратор,идеолог раннего этапа эклектики.

Взамен ампира, Быковский предложил

строить архитектуру национальную, русскую.

Интерпретировал западноевропейскую

архитектуру предшествующих периодов.

Крупнейшие постройки:

готический ансамбль усадьбы Марфино,

постройки для шести московских

монастырей (Алексеевского, Зачатьевского,

Ивановского, Никитского, Покровского и

Страстного).

Церковь Алексеевского монастыря близка к

тоновским проектам, но храмы Ивановского

и Зачатьевского, церквь Троицы на Грязех иная ветвь, не порывающая с классическими

корнями и готикой

29.

Петропавловская церковь усадьбы Марфино

Петропавловская церковь усадьбы Марфино30. Собор Владимирской иконы Божьей матери

31. Константин Андреевич Тон

Русский архитектор, придворный архитекторНиколая I. Главные проекты – ХРАМ ХРИСТА

СПАСИТЕЛЯ в Москве, Московский и

Ленинградский вокзалы (при участии Р.А.

Желязевича ).

Создал проекты соборов св. Екатерины в

Царском селе и Уланского полка в

Петергофе.

В проекте церкви Введения Богородицы в

Семёновском полку наиболее полнее и ярче

выразился изобретённый Тоном тип храмов,

долго считавшийся возрождением старинной

русской церковной архитектуры с

приведением её форм в лучшую гармонию и

изящество.

Им изготовлены типовые проекты церквей на

1000, 500 и 200 человек, для архитекторов

всей Империи.

32. Храм Христа Спасителя

Для выражения идеи были выбраныформы, напоминавшие византийскую

архитектуру. Русско — византийские

ассоциации рождаются не от восприятия

конструктивных особенностей прототипа,

а передаются с помощью деталейзнаков, служащих некими намеками на

национальную традицию.

При этом

При этомкомпозиционная схема храма, и

особенно его внутреннее устройство,

следует ясным принципам и логике

классической архитектуры.

Храм Христа Спасителя. К.А.Тон

1832-1884гг. Москва

В1931 г. здание храма было разрушено. Заново отстроено на

прежнем месте в 1994—1997 годах.

35. Московский вокзал

36. Московский вокзал

37. Ленинградский вокзал

38. Андрей Иванович Штакеншнейдер

русский архитектор, спроектировавший ряддворцов и других зданий в Петербурге и

Петергофе, Царсокм селе и Крыму.

Его здания разнообразны в отношении стилей.

Главное творение – Мариинский дворец на

Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.

Также им сооружены: Николаевский дворец на

Пл. Труда; Ново-Михайловский дворец на

Дворцовой набережной), дворец БелосельскихБелозерских.

в Петергофе: планировка двух пейзажных

парков – Колонистского и Лугового; Царицын и

Ольгин павильоны в Колонистском парке;

павилионы «Озерки» и «Бельведер» в Луговом

парке; Церковь Св.

троицы на Собственной

троицы на Собственнойдаче; Львиный каскад и др.

39. Мариинский дворец

40. Мариинский дворец

41. Новомихайловский дворец

42. Дворец Белосельских-Белозерских — Ранняя эклектика А. И. Штакеншнейдера

Дворец Белосельских-Белозерских Ранняя эклектика А. И. Штакеншнейдера43. Дворец Белосельских-Белозерских

44. Дворец Алфераки в Таганроге

45. Константин Михайлович Быковский

московский архитектор, представительпоздней эклектики.

Главный архитектор Московского

университета, автор университетского

клинического городка на Девичьем поле.

Быковский лично спроектировал застройку

северной стороны Царицынской улицы в

стиле сдержанной поздней эклектики,

основанной на классицизме.

Быковским построены корпуса

университета на Большой Никитской :

университетская библиотека и

Зоологический музей, бывшие

Биологический корпус, Физический и

Физиологический институты, а также

старое здание Центрального банка на

Неглинной улице.

46. Университетские клиники — Поздняя эклектика К. М. Быковского

Университетские клиники — Поздняяэклектика К. М. Быковского

47. Университетские клиники — Поздняя эклектика К. М. Быковского

Университетские клиники Поздняя эклектика К. М. Быковского48. Центральный банк

49. Александр Степанович Каминский

Московский архитектор, один из наиболееплодовитых мастеров поздней эклектики

1860-х -1880-х гг. Автор Третьяковского

проезда, больницы и богадельни на улице

Щепок и Александро-Мариинского

училища на Большой Ордынке.

Широко использовал и элементы русского

зодчества, готические мотивы, но никогда

не следовал единственному стилю. Для

каждого типа здания и каждого класса

заказчиков у него находилось своё, не

связанное стилевыми условностями

решение.

50. Александро-Мариинское училище

51. Александро-Мариинское училище

52. Роман Иванович (Роберт Юлиус) Клейн

Преимущественно московский архитектор.

Постройки: Музей изящных искусств (музей ИЗО

им. А.С. Пушкина), магазин Мюр и Мерлиз (ЦУМ),

Средние торговые ряды на Красной площади,

Бородинский мост, банковские здания на

Вавварке,7 и Ильинке 12 и 14, школы на

Ленинском проспекте, особняк Мараевой в

Серпухове (ныне Серпухоский худож. музей), и

др.

Псевдорусские особняки работы Клейна

сохранились в огородной слободе и на

Шабаловке.

Клейн остался в революционной России и был

достаточно востребован новыми властями, но не

дожил до строительного подъёма середины 1920х гг.

53. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

54. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

55. МЮР и МЕРЛИЗ (ЦУМ)

56. Средние торговые ряды на Красной площади

57. Шелапутинское училище

58. Бородинский мост

59. Альфред Александрович Парланд

Русский архитектор.Автор петербургского собора Воскресения

Христова «на крови». Проект выполнен в

русском стиле с подражанием

московскому собору Василия Баженного.

В

Ведином стиле с храмом построены:

Ограда Михайловского сада со стороны

канала Грибоедова, часовня-ризница и

жилой флигель при храме

Церкви в Псковской, Новогородской и

Смоленской губерниях. Коренная

перестройка Знаменской церкви в старом

петергофе (не сохранилась). Особняк

Н. Г. Глушковой в Санкт-Петербурге.

60. Спас на крови

61. Александр Никанорович Померанцев

Русский архитектор, мастерпоследнего этапа эклектики в

московской архитектуре.

Большинство его проектов

использовали новаторские для 1890х гг. металлические каркасы В.Г.

Шухова, за исключением павильона

Искусств — традиционной купольной

конструкции в стиле поздней

эклектики.

62. Александр Никанорович Померанцев

Эклектика Померанцева: 1.Композиционная пышность при обилии и

измельчённости декора; 2. Грандиозность

и размах, разработка новых конструкций и

новых типов зданий, тяготение к большим

размерам и крупным масштабам;

3.

Великолепное знание классических и

Великолепное знание классических инациональных русских приёмов. При этом

Померанцев осуществил в Москве один из

крупнейших проектов в стиле модерн строительство комплекса сооружений

Малого кольца Московской окружной

железной дороги.

63. Александр Никанорович Померанцев

ОСНОВНЫЕ ПОСТРОЙКИ:В МОСКВЕ: Верхние торговые ряды на

Красной площади, при участии инженера

В.Г. Шухова, Александро-Невский собор

(совместно с В.М. Васнецовым, разобран

в 1952), Ансамбль административных,

жилых, технических и производственных

построек Московской окружной железной

дороги (сохранились частично).

Андреевский и Краснолужский мосты

реконструированы в 1954—1956 годах;

Андреевский — в 1999 году передвинут

вниз по течению реки и перестроен.

64. Верхние торговые ряды

65. Александр Никанорович Померанцев

В РОСТОВЕ-на-ДОНУ: Дума и Городскойдом, Доходный и торговый дом Генч-Оглуева

и Шапошникова, особняк Спиридонова и

гостиница «Московская» в Ростове-на-Дону.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ: Общий

архитектурно-планировочный замысел

выставки; Главный, Среднеазиатский,

Царский павильоны, павильон Машин,

павильон Искусств

В СОФИИ: Собор Св. Александра Невского

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: Здание

Синодального училищного совета и школы с

церковью Святого Александра Невского и

Народный дом императора Николая II,

66. Городская Дума Ростов на Дону

67. Собор Александра Невского София

68. Дмитрий Николаевич Чичагов

Российский архитектор, работавший вМоскве, мастер эклектики и ложнорусского

стиля, один из учредителей Московского

Архитектурного общества. У него

стажировались такие ставшие

впоследствии знаменитыми архитекторы,

как Ф.Ф. Шехтель, И.П. Машков.

ОСНОВНЫЕ ПОСТРОЙКИ: Тургеневская

читальня, Московская городская дума

(Музей им. В.И. Ленина), храмы, школы и

др. общественные здания.

69. Тургеньевская читальня

70. Старое здание Московской думы (Музей В.

И. Ленина)

И. Ленина)71. Интересным образцом в духе древнерусского романтизма является Казанский вокзал в Москве, арх. А.В. Щусев

Несколько слов об эклектике — Блокнот свободного архитектора — LiveJournal

Писать об эклектике и просто, и очень сложно. Эклектика пришла на смену классицизму в 1830-1840-х гг. и господствовала в России более полувека, до 1890-х годов. Эклектика многолика, она обычно «рядится» под различные стили, и сегодня бывает затруднительно отделить эклектику от настоящей архитектуры.

Вклад эклектики в русскую архитектуру весьма неоднозначный, и порой даже отрицательный. Но время было очень плодовитое, рост промышленности, появление новых типов общественных зданий, строительство многоэтажных жилых домов. И в строительном отношении в тот период были построены очень добротные сооружения, многие из которых дожили до наших дней, несмотря на отрицательное к ним отношение.

Совсем недавно я провел небольшое исследование, посвященное стилю «ампир», который завершил развитие классицизма в России. В качестве иллюстрации приведу еще один яркий пример московского здания эпохи классицизма —

В качестве иллюстрации приведу еще один яркий пример московского здания эпохи классицизма —

Усадьба Луниных на Никитском бульваре. Арх. Д.Жилярди, 1818-1823 гг.

Главный трехэтажный дом, справа – флигель, слева одноэтажный корпус.

Главный дом имеет лоджию с колоннадой коринфского ордера

И работая над темой ампира, я много раз задавал себе вопрос – а как же получилось, что такая великолепная архитектура вдруг чуть ли не в одночасье ушла в прошлое, уступив место эклектике. История смены архитектурного стиля на всей территории Российской империи как-то не укладывается в обычные рамки. Ну – не по всей России, конечно, но обе столицы «поменяли ориентацию» очень быстро.

1830-е годы взрываются бунтом против засилья античных норм.

При более внимательном рассмотрении оказалось, что буря начиналась не в кругах архитекторов и людей искусства. И дело даже не в изменении вкусов заказчиков, и даже не в том, что изменился класс заказчика — на смену обедневшему дворянству пришел богатый промышленник.

«Народность есть альфа и омега эстетики нашего времени», — писал Белинский. Та же тема народа и народности, вопросы самобытности культуры и пути ее развития. Проблема народности – центральная в общественной жизни и эстетике 1830-1850-х годов.

В 1830 — 1840-х годах получилась такая ситуация, что любая защита классицизма, и в том числе ампира — воспринималась негативно. А вот критика классицизма стала модной темой, своего рода программной. Очень показательно, на мой взгляд, выступление Гоголя с критикой классицизма в 1831 году. Затем Герцен, Чаадаев, потом подвел итоги А.К.Толстой в хрестоматийных стихах:

«И четырьмя или осьми колоннам

Вменялось в долг шеренгою торчать

Под неизбежным греческим фронтоном».

Но ярче всего агитировал за эклектику именно Гоголь. Переписывать цитаты из «поистине неоднозначных» записок об архитектуре нашего дорого Николая Васильевича я не стану. Кому очень хочется убедиться в их странности, тот пусть сам найдет и прочитает.

Ну — а уж позднее М.Д.Быковский более-менее внятно аргументировал невозможность существования вечных архитектурных канонов. Он был первым из архитекторов, кто не только обозначил принципы нового подхода к эстетическим вопросам, но и на практике применил «готический стиль», о котором так мечтал Гоголь. И пошло – поехало. Если очень долго копаться в теоретических воззрениях Быковского, то можно сделать вывод о трех основных концепциях эклектики —

восхищение готикой,

национальный колорит.

И возможно все, кроме подражания ордерной схеме……

Но по каждому пункту есть еще десятки уточнений.

В реальной жизни Россия вскоре, в 1830-40-е годы, получила «ложную готику» и «русско-византийский стиль». Можно сказать, что «готика» выражала новую ориентацию в духовной, культурной и общественной сфере, и время её было недолгим – с 1830 по 1850 гг.

Можно сказать, что «готика» выражала новую ориентацию в духовной, культурной и общественной сфере, и время её было недолгим – с 1830 по 1850 гг.

— 1 направление эклектики: «Ложная готика»

Усадьба Марфино. Арх. М.Д.Быковский, 1837-39 гг.

Лютеранская церковь на Невском проспекте в Петербурге.

Арх. А.Брюллов, 1832-38 гг.

— 2 направление эклектики: «Русско-византийский» стиль

А вот официозная ветвь «русского стиля», связанная в первую очередь с именем К.Тона, была более долговечной и более плодовитой, и растянулась на многие десятилетия. Именно сооружения «тоновского» стиля загромоздили русские города огромными и нелепыми соборами и общественными зданиями. Именно это направление мы привыкли называть эклектикой. Выражая официальную идею «народности», строительство в «русско-византийском» стиле было главенствующим в России.

Храм Христа Спасителя в Москве. Арх. К.Тон, 1832-1883 гг.

Арх. К.Тон, 1832-1883 гг.

Обычные для предшествующих эпох приемы композиции здания здесь пополнились деталями, заимствованными из византийской, романской и древнерусской архитектуры.

Автор проекта механически соединил формы, взятые из построек небольшого размера. Килевидные кокошники, аркатурный пояс, луковичные главы – все эти формы не только заимствованы из древнерусской архитектуры, но еще были и увеличены в несколько раз. А профилировка деталей, навеянная классическими образцами и чуждая древнерусскому зодчеству, наделила здание сухостью и немасштабностью.

В 1838 г. К.Тон издал альбом проектов церквей в «русско-византийском» духе, высочайше одобренный. Своего рода типовые проекты, почти обязательные для применения по всей России — альбом «тоновской эклектики». И во многих городах я встречал эти уменьшенные копии московского Храма Христа. Особенно смешно их было созерцать в те годы, когда в Москве только обсуждали возможность повторного строительства храма. Невольно напрашивался вопрос, ребята – а что Вы с таким рвением собираетесь «восстанавливать»? Вот такую убийственную эклектику?!

Невольно напрашивался вопрос, ребята – а что Вы с таким рвением собираетесь «восстанавливать»? Вот такую убийственную эклектику?!

Боголюбский собор в Мичуринске (Козлове), 1848-1873 гг. По «типовому» проекту К.Тона

Ленинградский (Петербургский) вокзал в Москве. Арх. К.Тон, 1849 г.

Успенская церковь на набережной лейтенанта Шмидта (Николаевской) в Петербурге.

Арх. Г.Косяков, 1896-1898 гг.

Церковь Воскресения «на крови» на Екатерининском канале (Грибоедова) в Петербурге.

Арх. А.Парланд, 1887-1907 гг.

В одно из моих первых посещений Ленинграда, я был неожиданно поражен именно этим сооружением. Оно внезапно открылось с Невского проспекта, вдали, и было действительно весточкой из времени древнерусского искусства, неожиданно возникшей в дождливом и туманном городе, среди дворцов, украшенных колоннадами и портиками. И мы пошли по набережной, но по мере приближения все очарование исчезало на глазах. Древнерусские силуэты дробились на куски, и неимоверное количество деталей отделки разбивало здание. Вблизи «русский стиль» выражал ту самую «официальную идею народности», которая никак не вязалась с понятиями древнерусской архитектуры. Основные формы, заимствованные у храма Василия Блаженного и храмов XVII века, но с подчеркнуто осевой композицией, привели к обратному эффекту — храм Воскресения «на крови» остался в плену своих имперских амбиций.

И мы пошли по набережной, но по мере приближения все очарование исчезало на глазах. Древнерусские силуэты дробились на куски, и неимоверное количество деталей отделки разбивало здание. Вблизи «русский стиль» выражал ту самую «официальную идею народности», которая никак не вязалась с понятиями древнерусской архитектуры. Основные формы, заимствованные у храма Василия Блаженного и храмов XVII века, но с подчеркнуто осевой композицией, привели к обратному эффекту — храм Воскресения «на крови» остался в плену своих имперских амбиций.

— 3 направление эклектики: «Кирпичный стиль»

В 1860 – 1870-е гг. появляется еще одно направление, известное под именем «кирпичного стиля», в котором идея о стилеобразующем значении рационального строительного материала приобретает главное значение.

Здание городской думы (музей Ленина). Арх. Д.Чичагов, 1890-1892 гг.

Русская провинция тоже получила огромную порцию эклектики. Во время одной из поездок в Калугу, мне довелось побывать в Шамордино, в тогда всеми забытом углу Калужской глубинки. И я увидел огромный, чудовищный по своим размерам, тяжелый и до предела немасштабный собор. Что-то нелепое, где все смешано в одну кучу. Осматривал я его поздней осенью. Может быть, и дождливая осенняя погода добавила отрицательные эмоции.

Посмотрев на это сооружение — становится понятным, почему слово «эклектика» имеет у нас резко отрицательный оттенок.

Казанский собор в Шамордино, Калужской обл. Арх. В.Шервуд, 1889-1902 гг.

(да, тот самый Шервуд, который запроектировал Исторический музей в Москве,

«задавивший» исторические сооружения Кремля)

Особняк Цветкова на Пречистенской набережной. Арх. В.М.Васнецов, 1897 г.

Доходный дом в Крапивенском пер. Арх. Родионов, 1898 г.

Арх. Родионов, 1898 г.

Две последние фотографии показывают хорошо известные примеры зданий в «кирпичном стиле», которые скорее говорят о его потенциальных возможностях.

Но можно привести сотни примеров, которые говорят совсем о противоположном. Просто не хочется забивать страницы своего сайта фотографиями примитивных сооружений «кирпичного стиля», которым несть числа.

Вот две случайные фотографии для подтверждения.

Здание общественного городского собрания в Бийске, 1884-1915 гг.

Характерное для периода эклектики здание с кирпичным декором

Здание на Троицком проспекте в Петербурге

Но кроме этого в 1860-1870-х гг. появляется и демократический вариант «русского» стиля. Подобно передвижничеству в живописи, он задает свою линию в архитектуре. В 1870-е гг. меняется география распространения «русского» стиля. В Петербурге в основном официальный «русско-византийский стиль», а в Москве – его демократический вариант.

— 4 направление эклектики: «Ропетовщина»

Таким термином в истории архитектуры обозначен псевдорусский стиль, который возник в рамках общего подъема интереса к национальной архитектуре, царившей в XIX веке, и представляет собой интерпретацию и стилизацию русского архитектурного наследия. Творчество И.П.Ропета (Петрова) наиболее последовательно определилось в области деревянной архитектуры, и оказало огромное влияние на строительную практику России конца XIX и начала XX в. Губернские и уездные города, дачные поселки, пригороды и окраины двух столиц на протяжении полувека застраивались сооружениями, являвшими собой бесконечные вариации проектов загородных домов Ропета. А чаще всего – своеобразный симбиоз «ропетовщины» и местных традиций народного зодчества.

Да, можно сказать, что в этом направлении присутствует истинная народность. Всем были близки и понятны заимствованные у народа и вновь вернувшиеся к нему мотивы.

Демократические варианты «русского стиля» это – положительный итог эклектики. Да и в разговорной речи мы чаще всего называем это течение не эклектикой, а какими-то другими, более ласковыми именами.

Да и в разговорной речи мы чаще всего называем это течение не эклектикой, а какими-то другими, более ласковыми именами.

Проект жилого дома. Листы из альбома «Мотивы русской архитектуры»

В одном исследование встретилось название «Терема Ропета» —

вот это наименование как-то больше подходит!

Еще один красивый проект – Ферма

Баня в усадьбе Абрамцево. Арх. И.Петров (Ропет), 1873 г.

Надо, впрочем – отметить самое главное, а именно то, что все вышеперечисленные деления на отдельные «направления» весьма условны. Так как эклектика – это не стиль, а смешение различных стилей в самых замысловатых комбинациях.

Это, разумеется, беглый обзор эклектики и отдельных её направлений в XIX веке. При внимательном рассмотрении список получается значительно длиннее.

И вот, под занавес XIX века, в 1890-е годы, вновь — как и 1830 годы — встал вопрос об архитектурном стиле.

Многостилье эклектики теперь уже расценивалось как свидетельство отсутствие стиля!

После всех вариантов и разновидностей эклектики, в России начинает зарождаться совершенно новый — стиль модерн.

Подведем итоги.

Эклектика господствовала а России с 1830 по 1890-е годы. Я не люблю эклектику и обычно стараюсь не обращать внимание на сооружения этого времени. Но в строительном отношении именно в тот период были построены очень качественные сооружения. Количество построек тоже огромное. И большинство из них продолжают функционировать. Так что — нравится мне или не нравится – но сооружения периода эклектики занимают большое место в наших городах и поселках, селах и монастырях. К тому же именно во время господства эклектики началось массовое строительство многоэтажных жилых зданий. Впрочем, у нас мало кто обращал внимание на архитектуру доходных домов второй половины XIX века. Они просто уверенно стоят уже более 150 лет, крепкие и достаточно комфортные даже по сегодняшним меркам. Пожалуй – только в последние три десятилетия в них увидели эстетическую ценность.

Пожалуй – только в последние три десятилетия в них увидели эстетическую ценность.

И – будем объективны в оценке эклектики. В историческом плане ее заслуги все-таки огромные. Более полувека русские архитекторы искали национальный стиль. С 1830-х и почти до конца XIX века шли поиски национального своеобразия, поиски сложные и противоречивые.

Стиль модерн возник не на пустом месте, он вырос из эклектики – и смог сказать новое слово в развитии русской архитектуры.

Литература:

— История русской архитектуры. – М.: Академия архитектуры СССР, Институт истории и теории архитектуры, 1956.

— Е.И.Кириченко. Русская архитектура 1830-1910-х годов. – М.: Искусство, 1982.

Архитектурные жемчужины Петербурга: эклектика

Развитие политической, общественной и экономической жизни России в середине 19 века вызвало кризис классицизма и подъем эклектики, резко преобразившие облик города.

Ландшафт Санкт-Петербурга претерпел значительные изменения в середине XIX века благодаря либеральным реформам императора Александра II и изменениям, которые они привнесли в политическую жизнь России. Реформа освобождения 1861 года привела к тому, что тысячи бывших крепостных перебрались в большие города для работы на фабриках, что привело к быстрой урбанизации. Вместе с развитием капитализма это породило потребность в новых градостроительных стратегиях и подходах к решению функциональных и художественных задач.

Реформа освобождения 1861 года привела к тому, что тысячи бывших крепостных перебрались в большие города для работы на фабриках, что привело к быстрой урбанизации. Вместе с развитием капитализма это породило потребность в новых градостроительных стратегиях и подходах к решению функциональных и художественных задач.

Критикуемый за излишнюю бюрократичность и непрактичность, классицизм с его величием и монументальностью не отвечал требованиям нового времени. Его многочисленные колонны, портики и статуи странным образом противоречили функциям новых зданий: жилых домов, банков, вокзалов, почтовых отделений и универмагов.

Параллельно с закатом архитектуры классицизма рос интерес к романтизму и национальным традициям разных стран и культур, результатом чего стало появление нового стиля, Эклектика . Происходя от греческого слова ‘ eklektikos ’ , что означает «выбирать», эклектика – это архитектурный стиль, в котором одна часть работы включает в себя смесь элементов из предыдущих исторических периодов. Этот термин также широко применяется к общему стилистическому разнообразию архитектуры 19-го века, которое включало ряд стилей возрождения, таких как необарокко, неоклассицизм, готическое возрождение и некоторые другие.

Этот термин также широко применяется к общему стилистическому разнообразию архитектуры 19-го века, которое включало ряд стилей возрождения, таких как необарокко, неоклассицизм, готическое возрождение и некоторые другие.

Необарокко

Одним из самых популярных возрожденных стилей в Петербурге было необарокко. Этот стиль, также известный как возрождение барокко, был основан на русском барокко, для которого характерны конфетные двухцветные фасады и обилие украшений. Среди наиболее ярких образцов этого стиля — Дворец Белосельских-Белозерских , расположенный на пересечении реки Фонтанки и Невского проспекта по проекту русского архитектора Андрея Штакеншнейдера. Посмотрите на его колонны, картуши, маскароны и статуи, и вы увидите поразительное сходство с шедеврами Растрелли: пышным мятно-зелено-белым Зимним дворцом и бирюзовым Екатерининским дворцом.

Неоклассицизм

Другой исторический период, итальянское Возрождение, также предоставил много творческих возможностей архитекторам эклектики. Среди зданий, вдохновленных архитектурой эпохи Возрождения, — Московский вокзал , второй вокзал в Санкт-Петербурге, спроектированный Константином Тоном. Хотя большие венецианские окна, два этажа коринфских колонн и двухэтажная башня с часами в центре явно отсылают к архитектуре итальянского Возрождения, здание включает в себя и другие черты из разных периодов и стран.

Среди зданий, вдохновленных архитектурой эпохи Возрождения, — Московский вокзал , второй вокзал в Санкт-Петербурге, спроектированный Константином Тоном. Хотя большие венецианские окна, два этажа коринфских колонн и двухэтажная башня с часами в центре явно отсылают к архитектуре итальянского Возрождения, здание включает в себя и другие черты из разных периодов и стран.

Готика

Конкурировать с необарокко и неоклассицизмом было готическое возрождение, которое черпало вдохновение в оригинальном готическом стиле с его высокими шпилями, украшенными сводчатыми потолками и большими витражами. Одним из самых выдающихся образцов архитектурного стиля неоготики в Санкт-Петербурге является Чесменская церковь . Спроектированная русским придворным архитектором Юрием Фельтеном при Екатерине Великой и расположенная немного в стороне от проторенных дорог, эта маленькая сказочная церковь с полосатыми зубчатыми стенами и пятью готическими башенками вместо традиционных луковичных куполов, пожалуй, одна из самых необычных православные соборы когда-либо.

Практически каждый турист, приезжающий в Северную Венецию, считает своим долгом посетить Петергоф с его сказочными фонтанами и богато украшенным Петергофским дворцом. Но лишь немногие знают о другой жемчужине, спрятанной совсем рядом, в парке Александрия. Эта элегантная миниатюрная готическая часовня , спроектированная Карлом Шинкелем по просьбе императора Николая I, служила частной семейной церковью Дома Романовых.

Русское возрождение

Вторая часть 19век ознаменовался ростом интереса к традиционной русской культуре и искусству, который нашел свое отражение во всех видах искусства, включая архитектуру. На это движение к романтическому национализму большое влияние оказала личность императора Александра III. Именно он предложил опираться на средневековую русскую архитектуру Ярославля и Москвы при проектировании Воскресенской церкви , также известной как «Спас-на-Крови», построенной на месте, где император Александр II был смертельно ранен бомбой. в марте 1881 года. Его пять пышно украшенных красочных луковичных глав, напоминающих купола собора Василия Блаженного в Москве, а также его изысканные мозаики, основанные на картинах самых знаменитых русских художников того времени, делают этот собор одним из самых больших туристических достопримечательности в городе.

в марте 1881 года. Его пять пышно украшенных красочных луковичных глав, напоминающих купола собора Василия Блаженного в Москве, а также его изысканные мозаики, основанные на картинах самых знаменитых русских художников того времени, делают этот собор одним из самых больших туристических достопримечательности в городе.

Читать предыдущие статьи цикла:

Архитектурные жемчужины Петербурга: барокко

Архитектурные жемчужины Петербурга: классицизм

Наверх

Церковь Параскевы. Архитектура русской эклектики Стоковое Фото ©znm666 119190334

Церковь Параскевы. Архитектура русской эклектики Стоковое фото ©znm666 119190334Изображения

ВидеоРедактированиеМузыка и звуковые эффекты

Инструменты

Предприятие

Цены

Все изображения

ВойтиРегистрация

Чтобы загрузить это изображение,

создайте учетную запись

Уже есть учетная запись? Войти

Я согласен с Членским соглашениемПолучать новости и специальные предложения

Типичный шедевр древнерусской архитектуры эклектики христианства в деревне Дедилово, основанной в 1146 году, центральная область России. Церковь Параскевы. Свято-Параскево-Пятницкий монастырь. Построен в 1867 году

Церковь Параскевы. Свято-Параскево-Пятницкий монастырь. Построен в 1867 году

— Фото автора znm666

Получите это изображение всего за 1,44 € с нашим новым гибким планом

Попробуйте сейчасэклектическая архитектура села Дедилово, основанного в 1146 году, центральная область России. Церковь Параскевы. Свято-Параскево-Пятницкий монастырь. Построен в 1867 г. Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Типичный шедевр древнерусской христианской эклектической архитектуры в деревне Дедилово, основанной в 1146 году, центральная область России. Церковь Параскевы. Свято-Параскево-Пятницкий монастырь. Построен в 1867 г. Св. Параскево-Пятницкий монастырь. Построен в 1867 году. Типичный шедевр древнерусского православного зодчества в стиле эклектики в селе Дедилово, основанном в 1146 году, центральная область России. Церковь Параскевы. Церковь Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

РоссияУспенский собор Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКОТроице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Сергиев Посад. Россия — 13 октября 2021 года: Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКОФасад Параскево-Пятницкого монастыря. Построен в 1867 году. Типичный шедевр древнерусского эклектического зодчества в селе Дедилово центральной области России. Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект всемирного наследия ЮНЕСКОСЕРГИЕВ-ПОСАД, РОССИЯ — ОКТ 16, 2015: Успенский собор в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Типичный шедевр древнерусского деревянного зодчества в деревне Дедилово, основанной в 1146 году, центральная область России. Свято-Параскево-Пятницкий монастырь. Построен в 1867 году. Тень от деревьев на траве и вид на старую церковь и часовню в парке.

РоссияУспенский собор Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКОТроице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Сергиев Посад. Россия — 13 октября 2021 года: Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКОФасад Параскево-Пятницкого монастыря. Построен в 1867 году. Типичный шедевр древнерусского эклектического зодчества в селе Дедилово центральной области России. Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект всемирного наследия ЮНЕСКОСЕРГИЕВ-ПОСАД, РОССИЯ — ОКТ 16, 2015: Успенский собор в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде Россия, около 15 века. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Типичный шедевр древнерусского деревянного зодчества в деревне Дедилово, основанной в 1146 году, центральная область России. Свято-Параскево-Пятницкий монастырь. Построен в 1867 году. Тень от деревьев на траве и вид на старую церковь и часовню в парке. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Объект всемирного наследия ЮНЕСКОПодробнее

Информация об использовании

Вы можете использовать эту бесплатную фотографию «Церковь Параскевы. Архитектура русской эклектики» в личных и коммерческих целях согласно Стандартной или Расширенной лицензии. Стандартная лицензия распространяется на большинство вариантов использования, включая рекламу, дизайн пользовательского интерфейса и упаковку продуктов, и позволяет издавать до 500 000 печатных копий. Расширенная лицензия разрешает все варианты использования в рамках Стандартной лицензии с неограниченными правами печати и позволяет вам использовать загруженные стоковые изображения для продажи товаров, перепродажи продукта или бесплатного распространения.

Вы можете купить эту фотографию и скачать ее в высоком разрешении до 4912×7360. Дата загрузки: 8 августа 2016 г.

DepositPhotos

Язык

Информация

- Часто задаваемые вопросы

- Все документы

- Доступны на

- , доступные на

- —

- , доступные на

- —

- .