Классицизм в москве в архитектуре: Московский классицизм

Московский классицизм

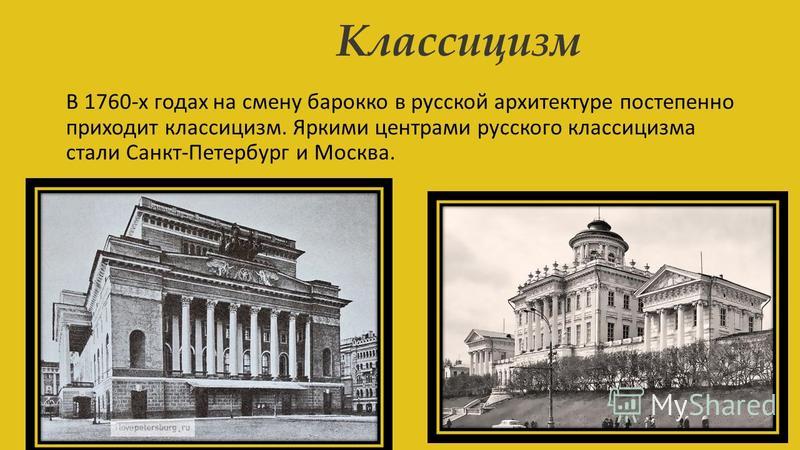

Московский классицизм – одно из региональных направлений русского классицизма в архитектуре второй половины 18 – начала 19 века.

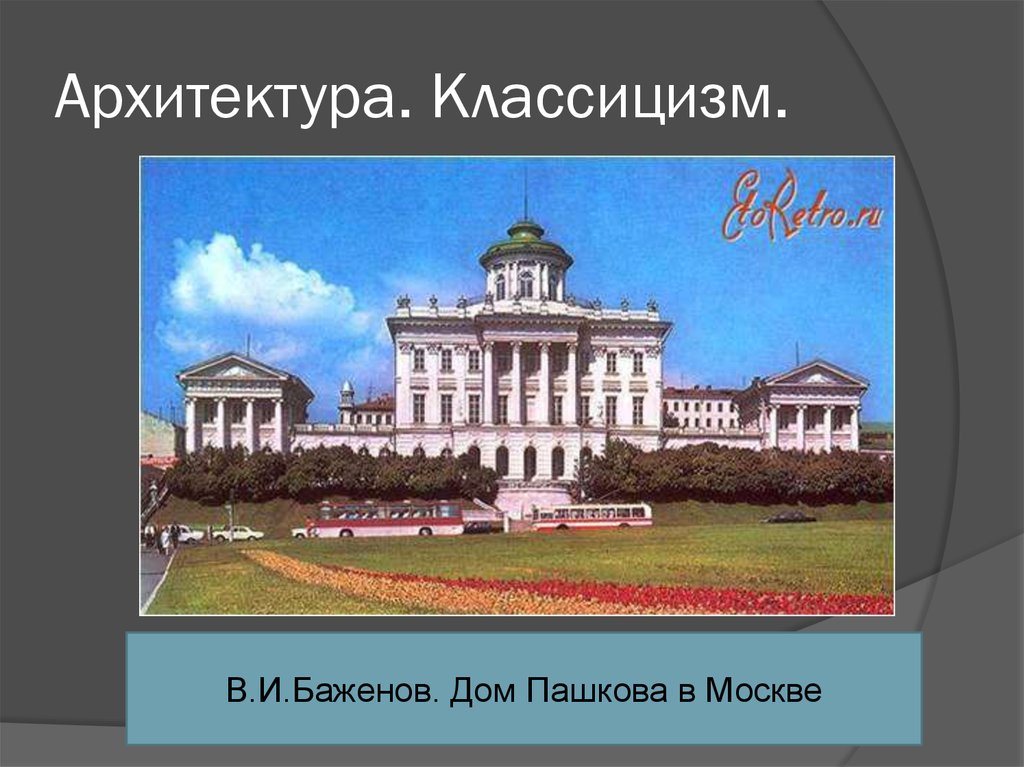

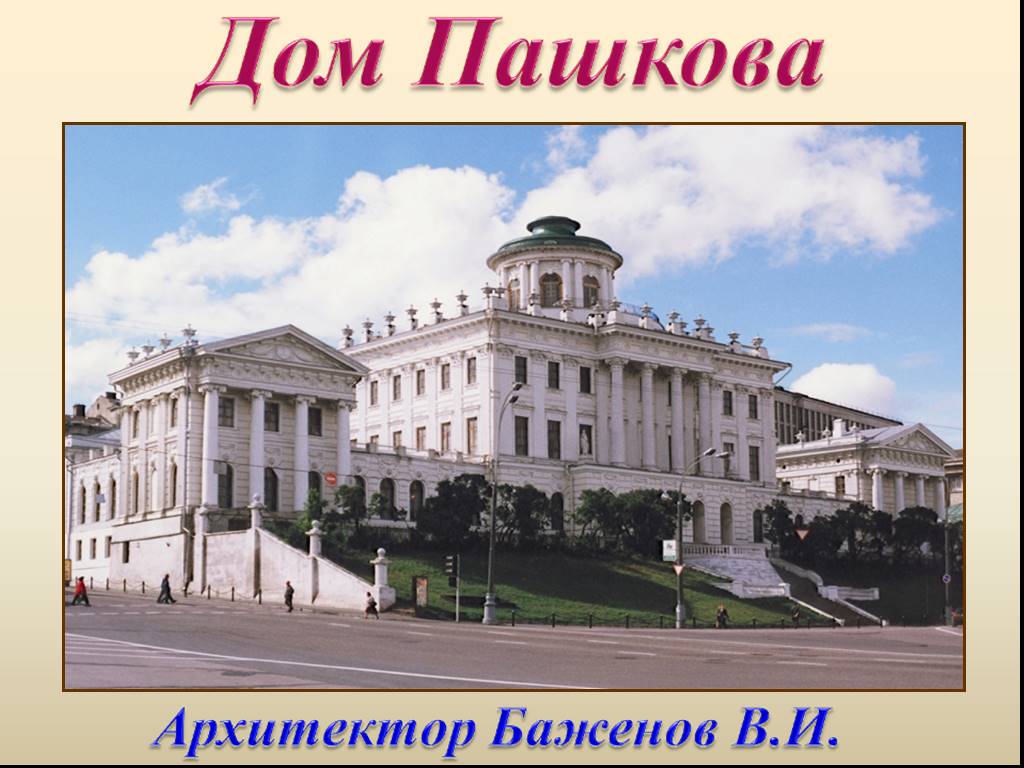

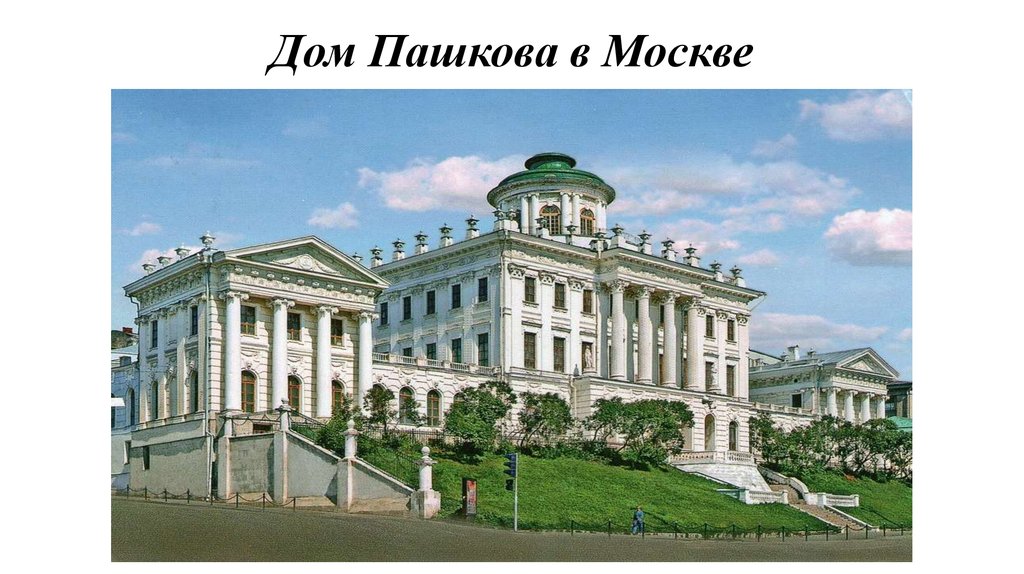

Дом Пашкова.

Распространение этот стиль получил после указа Петра III «О вольности дворянства» в 1761г. В Петербурге городские постройки были строго регламентированы, а в Москве сохранялся привычный патриархальный уклад. Старая Москва была ограничена в пространстве, дома стояли довольно тесно. Строили в то время в разных стилях, не выдерживая общую концепцию, как в Петербурге, однако, всегда, по свидетельству историков, присутствовал специфический местный акцент, который давал возможность характеризовать постройки как типично московские.

Многие специалисты определяли московский акцент как сумбурность, нелогичность и аляповатость строений. Нередко даже в документах не указывали имя зодчего, в то время как в Петербурге по характеру фасада здания можно было определить имя архитектора.

Традиционный вид постройки в Москве того времени – городская усадьба. Существовало две разновидности усадьбы: когда дома выходил фасадом на улицу, а все постройки и сад находились за ним, или когда дом располагался в глубине двора, усадьба была ограждена решеткой с воротами.

В отличие от петербургского классицизма, классицизм в Москве больше связан с традициями древнерусского зодчества.

С 1762 г. главным архитектором Москвы был К. Бланк (1728-1793), в 1787 г. его сменил И. Еготов. Основоположником московской архитектурной школы считается князь Д. Ухтомский (1719-1774). В 1749 г. он основал Архитектурную школу, из которой впоследствии вышли выдающиеся зодчие М. Казаков (1738-1812) и А. Кокоринов (1726-1772).

Питомцев школы не посылали за границу, а обучали по образцам, например, по гравюрам Ж. Ф. Блонделя Старшего. Лучшие постройки московского классицизма связаны с именем М. Казакова. Для его работ характерны центрические композиции в виде ротонды с куполом. Например, здание Сената в Кремле (1776-1788), здание Московского университета (1786-1793).

Для его работ характерны центрические композиции в виде ротонды с куполом. Например, здание Сената в Кремле (1776-1788), здание Московского университета (1786-1793).

Здание Сената в Кремле (1776-1788гг.) арх. М. Казаков.

Храмы М. Казаков возводил в виде ротонд с колокольнями. Многие современники обращали внимание на эклектичность его композиций. При этом никто не умолял его умения создавать гармоничные композиции.

Храм на Никитской. Церковь Вознесения (Большого) у Никитских ворот в Москве. 1798-1812, 1827-1848. Архитекторы: Казаков М.Ф., Шестаков Ф.М., Бове О.И. Заказчик: князь Г.А.Потемкин.

Примером классицизма в архитектуре Москвы является дом И. Юшкова (Мясницкая улица. 1780-е гг.) авторство этого строения приписывают зодчему В. Баженову, дом П. Пашкова (1784-1786гг), также созданного Баженовым.

umi-cms.ru/TR/umi»>Дом Юшкова. (Мясницкая улица. 1780-е гг.). авторство этого строения приписывают зодчему В. Баженову.

В стиле московский классицизм построены и многие загородные усадьбы: Юсуповых (Архангельское), Шереметьевы (Останкино, Кусково), Демидовых (Петровское-Алабино). Фото: Загородная усадьба Юсуповых в Архангельском.

В 1784 году по приказу Николай Алексеевич Голицына – предыдущего владельца усадьбы — началось строительство Большого дворца по проекту французского архитектора Ж. Гюрне (Jacob Guerne), а в 1790-х годах итальянский ландшафтный архитектор Д. Тромбаро(Giacomo Trombaro) устроил перед дворцом великолепный террасный парк из двух частей с мраморными балюстрадами.

Загородная усадьба Юсуповых в Архангельском.

Загородные усадьбы, по свидетельству историков, нередко выглядели эклектично: например, деревянный сруб соединяли с колоннами из бревна, обшитого фанерой и холстом и покрытого слоем штукатурки. . В результате московский классицизм так слился с российской природой, что стал неотъемлемой ее частью.

. В результате московский классицизм так слился с российской природой, что стал неотъемлемой ее частью.

Пример отреставрированной загородной усадьбы в стиле московский классицизм.

Такая композиция могла быть дополнена мезонином, фронтоном и даже гипсовыми львами у центрального входа. Подобные сочетания не казались обывателю дурным тоном, напротив, все считали подражание классике хорошим вкусом. О домах в этом стиле неоднократно упоминали в своих произведениях великие российские писатели.

Классицизм в Москве историки признавали менее строгим и рациональным, чем в Петербурге, зато в нем просматривались национальные черты, большая терпимость к дополнениям. Вот как описывает московскую городскую усадьбу М. Загоскин: «Деревянный дом… построен на двенадцати саженях, с большим мезонином, на фронтоне которого … вытиснутый на латуни герб… Весь дом окрашен в бледно-палевый цвет, исключая … орнаменты, которые покрыты белою краской. Перед домом обширный двор с двумя воротами, из которых одни всегда заперты; на воротах неизбежные алебастровые львы. Позади дома сад на трех десятинах, с порядочным прудом и красивой беседкой».

Перед домом обширный двор с двумя воротами, из которых одни всегда заперты; на воротах неизбежные алебастровые львы. Позади дома сад на трех десятинах, с порядочным прудом и красивой беседкой».

Дом с мезонином стал считаться непременным атрибутом любого москвича среднего сословия. Была регламентирована окраска: светло-серый, охра, палевые тона, каменные дома предлагалось белить. В темные тона красить запрещалось.

После пожара в Москве 2-6 сентября 1812 г. выгорело две трети города. В 1813 г. была организована Комиссия для строения города Москвы, в которую вошли архитекторы О. Бове, В. Стасов, Д. Жилярди, В. Гесте, А. Григорьев. Комиссию возглавил О. Бове (1784-1834гг.). Он разработал планировку центральных площадей Москвы. Архитектор О. Бове является автором проекта здания Большого театра (1821-1824гг.), Александровского сада у стен Кремля и триумфальной арки у Тверской заставы (1826-1834гг.).

umi-cms.ru/TR/umi»>Здание Большого театра. Арх. О. Бове. 1821-1824 гг.

Д. Жилярди (1785-1845гг.) — автор строений в Кузьминках под Москвой. Прославились своими работами братья Григорьевы (А.Григорьев (1782-1868гг.) и Д. Григорьев (1789-1856гг.)), Е. Тюрин (1792-1870гг.).

Несмотря на то, что после победы над Наполеоном, в оформлении московских домов появились элементы ампира: венки, факелы, грифоны, стрелы и т.д., пропорции зданий, характер построения усадьбы в стиле московский классицизм оставался прежним еще многие годы.

автор: Марина Калабухова

Гид по архитектурному стилю: классицизм — Москва 2023

Архитектурный классицизм характеризует монументальность — в этом стиле строились важнейшие здания эпохи с правильными формами и прямыми линиями. Особой популярностью классицизм пользовался в эпоху Екатерины II, однако его влияние заметно и в более поздней московской архитектуре. Рассказываем о пяти представителях этого стиля.

Архитектура

Дом Пашкова

Яркий памятник Москвы времен Российской империи

Улица Воздвиженка, 3/5с1

Бесплатно

Одно из самых примечательных зданий постройки XVIII века — с двумя фасадами в контрастном оформлении. Пышная парадная сторона дома, напоминающая дворец, выходит к Кремлю, а более камерная и прямолинейная обращена к Староваганьковскому переулку. Особый шарм постройке придает декор — изящные скульптуры и колоннады. Доподлинно неизвестно, кто был архитектором здания, — авторство часто приписывают Василию Баженову, но подтверждений этому факту нет.

Театры

Большой театр

Основная оперная сцена страны и один из лучших театров мира

Красная площадь, 3

bolshoi. ru

ru

Датой основания Большого театра считается 1776 год, но известное на весь мир здание он получил в 1820-х годах — его отстроили после пожара времен Отечественной войны. Тогда архитектор Осип Бове создал восьмиколонную постройку в классическом стиле с колесницей бога Аполлона над портиком и красно-золотыми тонами интерьеров. Однако это здание впоследствии еще раз пострадало при пожаре, а восстановлением занялся Альберт Кавос, который сохранил исторический облик дома, но увеличил его и переработал декор. Новую композицию над входом создал Пётр Клодт — автор известных скульптур на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Архитектура

Московский Кремль

Символ российской истории и власти

Центральный административный округ, Тверской район, Кремль, Спасская улица

kreml.ru

Здание для дворянских собраний появилось на территории Кремля в эпоху правления Екатерины II, а реализовать масштабный проект поручили главному архитектору тех времен — Матвею Казакову. По его задумке, здание должно было символизировать закон и порядок, а потому получилось предельно лаконичным. Дом в форме равнобедренного треугольника не только вышел визуально целостным, но и идеально вписался в ландшафт — так, большой купол здания расположен точно по оси Красной площади.

По его задумке, здание должно было символизировать закон и порядок, а потому получилось предельно лаконичным. Дом в форме равнобедренного треугольника не только вышел визуально целостным, но и идеально вписался в ландшафт — так, большой купол здания расположен точно по оси Красной площади.

Лефортовский парк

Дворцовый сад XVIII века с прудами и гротом

Лефортовский парк

Самый крупный из сохранившихся памятников классицизма в Москве. Работу над дворцом императрицы вели сразу несколько знаменитых архитекторов: Антонио Ринальди, Карл Бланк и Джакомо Кваренги, а здание получило необычную для того времени колоннаду из серого камня. Дворец, однако, почти не использовали по назначению: уже при Павле I там разместился Московский гарнизон, а впоследствии — другие военные учреждения. Сейчас здание принадлежит Министерству обороны, поэтому рассмотреть его можно лишь с территории соседнего Лефортовского парка..jpg)

Петровский путевой дворец

Русская неоготика на Ленинградском проспекте

Ленинградский проспект, 40

um.mos.ru

Еще один шедевр Матвея Казакова — архитектора, который определил облик города до пожара 1812 года. Дворец, который задумывался как место царского отдыха на пути из Петербурга, а потому названный путевым, получил классическое оформление и элементы готического декора. Мансардные и стрельчатые окна, яркий штукатурный орнамент, зубчатые башни и красная черепица — эти нестандартные архитектурные решения легли в основу одного из самых красивых зданий Москвы в стиле классицизма.

Фото обложки: Wikimedia/Creative Commons

искусный русский классик — Да!

Римский дом (2006 г.), первый крупный проект Михаила Филиппова в Москве. (YouTube)

Историк Джеймс Стивенс Керл, автор книги « Making Dystopia » (2018), наиболее полной критической истории современной архитектуры, прислал мне чудесное видео классической работы русского архитектора Михаила Филиппова. Его работа была описана как «пиранезианская», что является отсылкой к итальянскому художнику эпохи Возрождения, специализировавшимся на воображаемых классических сооружениях и руинах, которые, кажется, были взяты из его собственных снов. Элементы причудливого стиля Филиппова напоминают об этом качестве, но его законченные работы далеко не руины, и в мире, утомленном нашей унылой застроенной средой, все это кажется сказочным, даже утопическим. Но это реально.

Его работа была описана как «пиранезианская», что является отсылкой к итальянскому художнику эпохи Возрождения, специализировавшимся на воображаемых классических сооружениях и руинах, которые, кажется, были взяты из его собственных снов. Элементы причудливого стиля Филиппова напоминают об этом качестве, но его законченные работы далеко не руины, и в мире, утомленном нашей унылой застроенной средой, все это кажется сказочным, даже утопическим. Но это реально.

В получасовом видео Филиппов описывает свою работу на русском языке с субтитрами. На нем представлено множество эскизов крупных городских застроек, которые его попросили представить в начале его карьеры, начавшейся в качестве художника и архитектурного визуализатора. Некоторые из его незавершенных проектов находятся на набережной России. Он сочетает свои рисунки с кадрами того, что было на самом деле построено, его видение прокручивается влево вверху с той же скоростью, что и сегодняшний вид, прокручивающийся влево внизу. Это душераздирающие эпизоды. Он говорит:

Он говорит:

Мы живем в эпоху, свободную от архитектуры, которая нам нравится, и нам нет дела до архитектуры нашего времени. Нам может понравиться многое в наших современных районах. Мы любим их за обилие зелени, свежий воздух, детские сады, детские площадки, автостоянки и т. д., но не за архитектуру. Если мы хотим увидеть архитектуру, мы должны ехать в центр или путешествовать по историческим местам, таким как Санкт-Петербург, Венеция, Париж и другие. Там мы можем увидеть настоящую архитектуру, которой не хватает в наших современных местах. Это уникальная ситуация в истории человечества. Во все времена люди предпочитали архитектуру своей эпохи. Сегодня вся архитектура городских центров во всем мире законодательно объявлена памятниками архитектуры. Они должны быть сохранены. И они по-прежнему являются центрами политической, экономической и культурной жизни. Чем ближе к центру, тем выше стоимость жилья. И самое главное, там ничего нельзя снести. Например, тщательно восстановлены все исторические центры, памятники и старые постройки, разрушенные во время Второй мировой войны.

Ни одно произведение современной архитектуры не будет восстановлено таким образом, поскольку оно никогда не воспринималось как настоящая архитектура.

Верно. Тем не менее я подозреваю, что описание Филипповым зданий, сохранившихся в большинстве исторических центров городов, особенно по эту сторону Атлантики, несколько оптимистично, но пока оставим это. Он описывает идеал.

В 18:30 видео начинают показывать его законченные работы, дополненные его рисунками. «Римский дом» (2006 г.), «многофункциональный жилой комплекс» (терминология подрывает его элегантность), был первым крупным проектом Филиппова в Москве. «Городской регламент разрешал не выше четырехэтажных домов лицом к Казачьему переулку и семиэтажных домов сзади. Это изменение высоты я отразил в круглом дворе с выступающей вверх колоннадой». Следующий построенный проект заполняет территорию бывшего завода в Москве и выглядит еще более внушительно, а следующий, проект социального жилья для офицеров, улавливает пафосность его первого московского проекта и еще более импозантен. .

.

В видео Филиппов также описывает некоторые из своих методов изготовления и строительства. Некоторые говорят, что результат получился тонким, недостаточно артикулированным, но то, что они видят на некоторых фотографиях, это, я думаю, не отсутствие глубины в деталях и фенестрации, а влияние на поверхности нехватки времени и погоды. . В отличие от современной архитектуры, традиционная архитектура изящно стареет.

Посмотрите видео, а затем посетите веб-сайт, чтобы увидеть более обширный набор чертежей и фотографий реализованных проектов в Москве и других местах. Без сомнения, Михаилу Филиппову удалось превратить свой художественный талант в серию архитектурных шедевров.

Римский дом (2006 г.), первый крупный проект Михаила Филиппова в Москве. (YouTube)

Михаил Филиппов / Надежда Бронзова – «Памятник XXI веку», 1987

Нравится:

Нравится Загрузка…

Запись опубликована в рубрике Архитектура, Девелопмент, Видео с метками классическая архитектура , Джеймс Стивенс Керл, Создание антиутопии, Михаил Филиппов, Архитектура модерна, Москва, Неоклассицизм, Пиранези, Россия. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Добавьте постоянную ссылку в закладки.

РОЛЬ КЛАССИЦИЗМА В РАЗВИТИИ РАННЕСОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ – Юлия Мискин

Утверждается, что архитектура раннего Советского Союза ничем не обязана дореволюционному периоду, более того, она представляла собой полный разрыв с более ранними, капиталистическими формами .1 Октябрьская революция в своей грозовой ярости якобы победила вселенную довоенных идей; устоявшиеся традиции всякого рода были разрушены2. Это наблюдение позволяет предположить, что возрождение неоклассицизма не сыграло никакой роли в развитии раннесоветской архитектуры. Однако, хотя пятнадцать лет между большевистской революцией и публикацией книги Иосифа Сталина «О реконструкции литературно-художественных организаций» в 1932 действительно видел большой расцвет архитектурных инноваций, в этот период дореволюционные формы и идеи были перераспределены и переосмыслены для новой коммунистической эпохи. Имея это в виду, подходя к вопросу, важно уточнить, что архитекторы, использовавшие классический язык, стремились к восстановлению простоты и централизации вслед за капиталистическими формами эклектики и модерна. В период, когда культура переходила из заповедника аристократии в общественное достояние, классический язык давал возможность работать над новыми типами зданий благодаря своей пригодности для крупномасштабных композиций. Моды и идеи, которые сформировали неоклассическое возрождение, должны были сохранить свое влияние в первые годы существования Советского Союза, таким образом, неоклассическое возрождение служит мостом между до- и постреволюционной архитектурой.

В период, когда культура переходила из заповедника аристократии в общественное достояние, классический язык давал возможность работать над новыми типами зданий благодаря своей пригодности для крупномасштабных композиций. Моды и идеи, которые сформировали неоклассическое возрождение, должны были сохранить свое влияние в первые годы существования Советского Союза, таким образом, неоклассическое возрождение служит мостом между до- и постреволюционной архитектурой.

Для оценки роли классицизма в развитии раннесоветской архитектуры необходимо укоренять исследование в дореволюционном контексте. В первом десятилетии XIX века стиль модерн был господствующей тенденцией в русской архитектуре. Развитие этого нового стиля отражало не только влияние современной европейской архитектуры, но и стремление создать городскую среду, которая могла бы обслуживать зарождающуюся буржуазию. Этот стиль был популярен среди буржуазных клиентов, поскольку позволял им выбирать украшение здания по своему вкусу, и поэтому его часто использовали для особняков и универмагов. Однако влияние стиля модерн было недолгим. На IV съезде русских архитекторов в 1911, Георгий Лумовский отверг этот стиль как безосновательное изобретение, назвав его «небольшой десятилетней эпохой индивидуализма». стиль. Кроме того, считалось, что орнаментация и эклектика раннего неорусского стиля привели к архитектурной какофонии, с которой можно было справиться только путем принятия единой стилистической системы4. Этот отказ от индивидуализма был характерен для первых лет советской архитектуры, и упоминается в первых публикациях Вхутемаса под лозунгом «Да здравствует индивидуальность, прочь индивидуализм!»5

Однако влияние стиля модерн было недолгим. На IV съезде русских архитекторов в 1911, Георгий Лумовский отверг этот стиль как безосновательное изобретение, назвав его «небольшой десятилетней эпохой индивидуализма». стиль. Кроме того, считалось, что орнаментация и эклектика раннего неорусского стиля привели к архитектурной какофонии, с которой можно было справиться только путем принятия единой стилистической системы4. Этот отказ от индивидуализма был характерен для первых лет советской архитектуры, и упоминается в первых публикациях Вхутемаса под лозунгом «Да здравствует индивидуальность, прочь индивидуализм!»5

Отбрасывание всего второстепенного, декоративного или случайного привело к поиску сущностной сущности архитектуры. В результате в раннесоветский период радикальное упрощение формы стало движущей силой архитектуры6. революцией7. Можно провести параллели между интерьером его дизайна для московского крематория 1919 и его Зуевский рабочий клуб (рис. 1), построенный между 1926 и 1928 годами. Более ранний дизайн напоминает работы Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), итальянского художника, известного своими гравюрами, изображающими Рим, и запомнился тем, что оживлял интерес к классической архитектуре через новые сочетания масштаба. Классическое влияние на дизайн очевидно в его акценте на геометрию и использовании пилястр и арок. На Зуевский рабочий клуб явно повлияли более ранние эксперименты Голосова с классицизмом в его динамичных отношениях между круглыми и прямоугольными объемами и пересекающимися формами. Сложенные друг на друга прямоугольные плоскости пола Зуевского рабочего клуба отсылают к подвесным переходам интерьера крематория. В стеклянном цилиндре, на котором вращается Рабочий клуб, находится лестница, соединяющая разные части здания. Точно так же в центре барабана крематория находится винтовая лестница, по которой можно попасть на круглые верхние галереи. В обеих работах простые геометрические формы сочетаются в ярких, динамичных композициях.8 При рассмотрении Зуевского рабочего клуба не сразу понятно, что он восходит к классическим формам, однако, сравнивая его с более ранней работой Голосова, можно увидеть, что Архитектор пришел к этому дизайну путем упрощения классических способов и экспериментов с ними.

Более ранний дизайн напоминает работы Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), итальянского художника, известного своими гравюрами, изображающими Рим, и запомнился тем, что оживлял интерес к классической архитектуре через новые сочетания масштаба. Классическое влияние на дизайн очевидно в его акценте на геометрию и использовании пилястр и арок. На Зуевский рабочий клуб явно повлияли более ранние эксперименты Голосова с классицизмом в его динамичных отношениях между круглыми и прямоугольными объемами и пересекающимися формами. Сложенные друг на друга прямоугольные плоскости пола Зуевского рабочего клуба отсылают к подвесным переходам интерьера крематория. В стеклянном цилиндре, на котором вращается Рабочий клуб, находится лестница, соединяющая разные части здания. Точно так же в центре барабана крематория находится винтовая лестница, по которой можно попасть на круглые верхние галереи. В обеих работах простые геометрические формы сочетаются в ярких, динамичных композициях.8 При рассмотрении Зуевского рабочего клуба не сразу понятно, что он восходит к классическим формам, однако, сравнивая его с более ранней работой Голосова, можно увидеть, что Архитектор пришел к этому дизайну путем упрощения классических способов и экспериментов с ними.

РИСУНОК 1.

https://thecharnelhouse.org/tag/avant-garde/page/3/

Упрощение классических форм было ключом к «красному дорическому стилю» Ивана Фомина (1872-1936), который он развернулся в первой половине 1920-х гг. Из долгой эволюции классических порядков Фомин выбрал самые элементарные и «героические», на которых основывался его новый пролетарский стиль. Как и Голосов, Фомин стремился использовать в своих проектах простые геометрические формы. В первые послереволюционные годы, когда студенты-архитекторы искали новый эстетический образ в рамках возможностей, предлагаемых классическим ордером, Фомин, бывший до XIX века влиятельным неоклассиком17, собрал вокруг себя в Петрограде группу талантливых молодых архитекторов, в том числе Александра Гегелло (1891–1965) и Ноя Троцкого (1895–1940). был принят в штат Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ)10. Жолтовский считал своей главной обязанностью борьбу с эклектикой и модерном, пропаганду классицизма; он считал себя ответственным за благополучие эстетического качества архитектуры. На занятиях Жолтовского он обсуждал художественное мастерство архитекторов прошлого, уделяя особое внимание композиционным пропорциям и важности внимания к деталям11. Благодаря этим двум выдающимся учителям почти все молодые архитекторы прошли через эту классическую фазу, прежде чем приступить к новаторским экспериментам. 1920-х гг.12 Таким образом, их уроки в классической форме должны были оказать влияние на их последующую работу, как в случае с Александром Весниным, учеником Жолтовского.

На занятиях Жолтовского он обсуждал художественное мастерство архитекторов прошлого, уделяя особое внимание композиционным пропорциям и важности внимания к деталям11. Благодаря этим двум выдающимся учителям почти все молодые архитекторы прошли через эту классическую фазу, прежде чем приступить к новаторским экспериментам. 1920-х гг.12 Таким образом, их уроки в классической форме должны были оказать влияние на их последующую работу, как в случае с Александром Весниным, учеником Жолтовского.

Поэтому неудивительно, что на первых конкурсах новостроек после революции преобладали классические проекты. Архитектура в новообразованном Советском Союзе формировалась благодаря конкурсам, в которых регулярно участвовали члены архитектурных организаций и независимые архитекторы13. Эти государственные конкурсы давали участникам возможность переосмыслить классические формы для новых видов архитектуры. В то время, когда культура переходила из сферы привилегированной буржуазии в руки пролетариата, неоклассицизм был переделан, чтобы соответствовать требованиям этих новых клиентов. Особое значение в этот момент имели конкурсы на проектирование крематориев, подобные голосововскому. Поскольку практика кремации не была принята Русской православной церковью, крематории не существовали до 19 века.17 архитектура. Таким образом, в первые годы Советского Союза крематорий служил не только функциональному назначению, но и был утверждением секуляризма новообразованного государства. было не только делом вкуса, но и выражением ценностей, которыми наполнены многие неоклассические движения; приверженность порядку, разуму, науке, жизненности и светскости.15

Особое значение в этот момент имели конкурсы на проектирование крематориев, подобные голосововскому. Поскольку практика кремации не была принята Русской православной церковью, крематории не существовали до 19 века.17 архитектура. Таким образом, в первые годы Советского Союза крематорий служил не только функциональному назначению, но и был утверждением секуляризма новообразованного государства. было не только делом вкуса, но и выражением ценностей, которыми наполнены многие неоклассические движения; приверженность порядку, разуму, науке, жизненности и светскости.15

РИСУНОК 2

https://c1.staticflickr.com/9/8088/8380627974_a68a7fb5b9_b.jpg

Конкурсы на проектирование рабочих клубов предоставили архитекторам еще одну возможность перепрофилировать решения, разработанные ими в дореволюционной России для другое общество. Роль клуба как преемника существовавшего до 1914 года «народного дома» заключалась в том, чтобы служить «школой культуры», и таким библиотекам отводилось основное внимание в их проектах. 16 Проект Фомина 1919 года для Дворца рабочих в Петрограде (рис. 2) перерабатывает некоторые формальные и пространственные элементы, которые он уже разработал для зданий, таких как его дипломный проект санатория. Оба здания имеют уникальное сочетание программных функций; оба они сосредоточены вокруг театра и вмещают в себя несколько мест, специально предназначенных для отдыха и чтения. Его подход к классицизму в дипломном проекте уже радикален; он выходит за рамки современной концепции неоклассического дизайна в своем преувеличенном использовании масштаба. Хоть проект и без сайта и комиссии, но уже видно, в чем интерес Фомина; в обильных колоннах, римских портиках, использовании абсолютной симметрии, продолжении здания в пейзаж и огромных масштабах.17 Более поздний проект гораздо более строгий и мускулистый. Вместо того, чтобы использовать изящные формы ионического ордера, он выбирает более прочный дорический ордер. Огромные колонны окружают здание, создавая впечатление, что двор и крылья здания кажутся величественными и внушительными.

16 Проект Фомина 1919 года для Дворца рабочих в Петрограде (рис. 2) перерабатывает некоторые формальные и пространственные элементы, которые он уже разработал для зданий, таких как его дипломный проект санатория. Оба здания имеют уникальное сочетание программных функций; оба они сосредоточены вокруг театра и вмещают в себя несколько мест, специально предназначенных для отдыха и чтения. Его подход к классицизму в дипломном проекте уже радикален; он выходит за рамки современной концепции неоклассического дизайна в своем преувеличенном использовании масштаба. Хоть проект и без сайта и комиссии, но уже видно, в чем интерес Фомина; в обильных колоннах, римских портиках, использовании абсолютной симметрии, продолжении здания в пейзаж и огромных масштабах.17 Более поздний проект гораздо более строгий и мускулистый. Вместо того, чтобы использовать изящные формы ионического ордера, он выбирает более прочный дорический ордер. Огромные колонны окружают здание, создавая впечатление, что двор и крылья здания кажутся величественными и внушительными. Кроме того, театр во Дворце рабочих был адаптирован из иерархического стиля дизайна дипломного проекта. Теперь он имеет форму полукруга, что обеспечивает гораздо более равномерное распределение линий обзора18. Присущая классическим формам величественность подходит для Дворца рабочих, который, как и крематории, имеет не только функциональное назначение. В эпоху пролетариата Дворец рабочих является памятником народным массам, демонстрирующим, как в первые годы Советского Союза архитекторы перепрофилировали решения, разработанные ими в дореволюционном неоклассическом стиле, чтобы приспособить новые типы зданий для нового клиента. .

Кроме того, театр во Дворце рабочих был адаптирован из иерархического стиля дизайна дипломного проекта. Теперь он имеет форму полукруга, что обеспечивает гораздо более равномерное распределение линий обзора18. Присущая классическим формам величественность подходит для Дворца рабочих, который, как и крематории, имеет не только функциональное назначение. В эпоху пролетариата Дворец рабочих является памятником народным массам, демонстрирующим, как в первые годы Советского Союза архитекторы перепрофилировали решения, разработанные ими в дореволюционном неоклассическом стиле, чтобы приспособить новые типы зданий для нового клиента. .

Неоклассицизм подходил для больших монументальных зданий, таких как Дворец рабочих Фомина, в отличие от чрезмерно украшенного эклектического стиля конца девятнадцатого века или своеобразного стиля модерн. Для создания этих больших сооружений архитекторы-классицисты использовали технические достижения в проектировании и строительстве своих зданий. В дореволюционной России все более индустриализирующееся и капиталистическое общество нуждалось в фабриках, станциях, складах, магазинах и жилье для рабочих. Эти потребности могли быть удовлетворены только программами, в которых использовались новейшие технологии и такие материалы, как чугун, сталь, железобетон и стекло. До неоклассицизма в этой области был достигнут предварительный прогресс благодаря таким проектам, как Владимир Шухов (1853–1819 гг.).39) Московский ГУМ, однако обычно это была прерогатива инженеров, поскольку архитекторы сосредоточились на оформлении фасадов.19 Это привело к архитектуре, которую Алексей Ган назвал «маленькой и неуклюжей» и в конечном счете неподходящей для советских организаций. Он описывал здания как «слишком тесные, так же как улицы и площади, доставшиеся нам в наследство, не давали пространственных условий, необходимых нам для массовых парадов и обширных собраний»20. использование железобетонных конструкций.

Эти потребности могли быть удовлетворены только программами, в которых использовались новейшие технологии и такие материалы, как чугун, сталь, железобетон и стекло. До неоклассицизма в этой области был достигнут предварительный прогресс благодаря таким проектам, как Владимир Шухов (1853–1819 гг.).39) Московский ГУМ, однако обычно это была прерогатива инженеров, поскольку архитекторы сосредоточились на оформлении фасадов.19 Это привело к архитектуре, которую Алексей Ган назвал «маленькой и неуклюжей» и в конечном счете неподходящей для советских организаций. Он описывал здания как «слишком тесные, так же как улицы и площади, доставшиеся нам в наследство, не давали пространственных условий, необходимых нам для массовых парадов и обширных собраний»20. использование железобетонных конструкций.

Непригодность капиталистических городов, описанная Ганем, побудила новое правительство разработать крупные городские схемы, которые имели прецеденты в предложениях, таких как план острова Голодай Фомина 1912 года (рис. 5). Остров Голодай, незастроенный район, расположенный к северо-западу от Санкт-Петербурга, планировалось превратить в жилую застройку для среднего класса города. Проект должен был воссоздать монументальность имперского Санкт-Петербурга, и поэтому использовал тот же грандиозный масштаб и амбициозность, что и предыдущий дипломный проект Фомина. 21 В предложении применены современные технические методы строительства с отсылками к классической архитектонике. Учитывая размеры проекта острова Голодай, неудивительно, что Жолтовский был выбран руководителем Архитектурной мастерской по перепланировке Москвы 19 августа.18. План, который был завершен в конце 1918 г., предполагал внушительный административный центр классической застройки вокруг Кремля, а Москву окружать кольцом обслуживаемых пригородов22. архитектура поддавалась дизайну обширных городских начинаний. Эти проекты были особенно важны в раннюю советскую эпоху, когда новое социалистическое правительство стремилось переосмыслить городскую среду.

5). Остров Голодай, незастроенный район, расположенный к северо-западу от Санкт-Петербурга, планировалось превратить в жилую застройку для среднего класса города. Проект должен был воссоздать монументальность имперского Санкт-Петербурга, и поэтому использовал тот же грандиозный масштаб и амбициозность, что и предыдущий дипломный проект Фомина. 21 В предложении применены современные технические методы строительства с отсылками к классической архитектонике. Учитывая размеры проекта острова Голодай, неудивительно, что Жолтовский был выбран руководителем Архитектурной мастерской по перепланировке Москвы 19 августа.18. План, который был завершен в конце 1918 г., предполагал внушительный административный центр классической застройки вокруг Кремля, а Москву окружать кольцом обслуживаемых пригородов22. архитектура поддавалась дизайну обширных городских начинаний. Эти проекты были особенно важны в раннюю советскую эпоху, когда новое социалистическое правительство стремилось переосмыслить городскую среду.

То, что Жолтовский был избран руководителем Перепланировки Москвы, свидетельствует не только о способности архитекторов, использовавших классицизирующие формы, к крупномасштабному проектированию, но и о вкусах большевистского правительства. В архитектурных конкурсах раннего советского периода преобладали классические проекты, потому что власть имущие благоприятствовали. Таким образом, именно по этой причине классические формы в то время занимали такое господствующее положение. Правительство заказало эти здания, поскольку их язык был понятен; люди могли понять идеологию в своей основе. Поскольку режим стремился к возвышению и легитимации, он присвоил себе классическую архитектуру и символы, как это делали до них лидеры Французской революции и Наполеон. Когда Ленин умер, именно неоклассику Алексею Щусеву было поручено спроектировать его временный мавзолей (рис. 3). Он создал простую геометрическую структуру с использованием сложенных кубов, напоминающую мастабу — раннюю египетскую пирамиду. Такое использование прочных протоформ подходило для гробницы вождя большевиков, здание можно было понять повсеместно, а его первобытные формы предшествовали капитализму23. Оно также представляет собой промежуточное звено между неоклассицизмом и конструктивизмом. Что необычно для того времени, никто не критиковал Щусевский проект мавзолея, поскольку в нем можно распознать элементы как неоклассицизма, так и конструктивизма.

Такое использование прочных протоформ подходило для гробницы вождя большевиков, здание можно было понять повсеместно, а его первобытные формы предшествовали капитализму23. Оно также представляет собой промежуточное звено между неоклассицизмом и конструктивизмом. Что необычно для того времени, никто не критиковал Щусевский проект мавзолея, поскольку в нем можно распознать элементы как неоклассицизма, так и конструктивизма.

РИСУНОК 3

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/bj/ft1g5004bj/figures/ft1g5004bj_00308.jpg

Ряд архитекторов нового поколения стремился обновить язык архитектуры или вообще преобразить его. По мере того, как архитекторы чувствовали себя все более пресыщенными классическими формами, многие традиционалисты сплотились в пользу новых стилей архитектуры. Многие оттенили свою практику модернизмом, и даже стойкие классики, такие как Фомин, стали экспериментировать на границе между новаторством и классицизмом.20-х годов некоторые архитекторы продолжали использовать классические формы как способ борьбы с угрозой канонизации, нависшей над новаторскими стилями.

20-х годов, и в результате многие из новых типов зданий были спроектированы с использованием классического языка. Позже, в 1920-е гг., когда классицизм считался консервативным, а архитекторы отваживались на эксперименты с новаторскими стилями, классицизм по-прежнему сохранял свою роль в архитектуре, поскольку был популярен у большевистского правительства и давал альтернативу новаторским течениям того времени. Классицизм служил мостом между дореволюционной и послереволюционной архитектурой, поскольку мода и идеи неоклассицизма были переосмыслены, переделаны и расширены для новой эпохи. В результате классицистические здания, появившиеся в раннесоветский период, представляют собой архитектурный стиль, отличный как от историзма, так и от модернизма. В своем стремлении создать единый, антииндивидуалистический способ строительства такие архитекторы, как Фомин, Жолтовский и их последователи, непреднамеренно создали стиль, отличный от всех других в это совершенно новое и идеалистическое время.

20-х годов, и в результате многие из новых типов зданий были спроектированы с использованием классического языка. Позже, в 1920-е гг., когда классицизм считался консервативным, а архитекторы отваживались на эксперименты с новаторскими стилями, классицизм по-прежнему сохранял свою роль в архитектуре, поскольку был популярен у большевистского правительства и давал альтернативу новаторским течениям того времени. Классицизм служил мостом между дореволюционной и послереволюционной архитектурой, поскольку мода и идеи неоклассицизма были переосмыслены, переделаны и расширены для новой эпохи. В результате классицистические здания, появившиеся в раннесоветский период, представляют собой архитектурный стиль, отличный как от историзма, так и от модернизма. В своем стремлении создать единый, антииндивидуалистический способ строительства такие архитекторы, как Фомин, Жолтовский и их последователи, непреднамеренно создали стиль, отличный от всех других в это совершенно новое и идеалистическое время.ЛИТЕРАТУРА

1 Копп, Город и революция, 1970, стр. 25 2 Там же, стр. 32

25 2 Там же, стр. 32

3 Брумфилд, Антимодернизм и возрождение неоклассицизма в русской архитектуре, 1906-1916, 1989, стр. 305

8 Там же, 90005 Хан-Магомедов, Пионеры советской архитектуры, 1987, с. 144

6 Кларк Петербург, Горнило культурной революции, 1995, с. 69

7 Андерсон, 2015, с. , стр. 21

10 Кук, Русский авангард: теории искусства, архитектуры и города, 1995, p161

11 Хан-Магоедов, 1987, с. 21

12 Там же, с. , стр. 65

16 Копп, 1970

17 Андерсон, 2015, стр. 81

18 Там же, стр. 81

19 Копп, 1970, стр. 23

20

21 Брамфилд, 1989, стр. 21

22 Лич, 1999, с17 23

24 Хан-Магомедов, 1987, с19825 Юнген, Вера Мухина: Искусство между модернизмом и соцреализмом, 2009, с36

БИБЛИОГРАФИЯ

Классика советской художественной культуры, Российские исследования по истории, Vol. 2, № 2, 2003

Андерсон, Ричард Россия: Современные архитектуры в истории, Reaktion Books, 2015 (готовится к публикации) Брамфилд, Уильям К.

Ни одно произведение современной архитектуры не будет восстановлено таким образом, поскольку оно никогда не воспринималось как настоящая архитектура.

Ни одно произведение современной архитектуры не будет восстановлено таким образом, поскольку оно никогда не воспринималось как настоящая архитектура.