Синтез искусства в архитектуре: Синтез искусств в архитектуре / Берлогос — журнал о дизайне и архитектуре

Синтез искусств в архитектуре / Берлогос — журнал о дизайне и архитектуре

Готические мотивы московских особняков Федора Шехтеля.

Владислав Латош – искусствовед, специалист по архитектуре XIX–начала ХХ века.

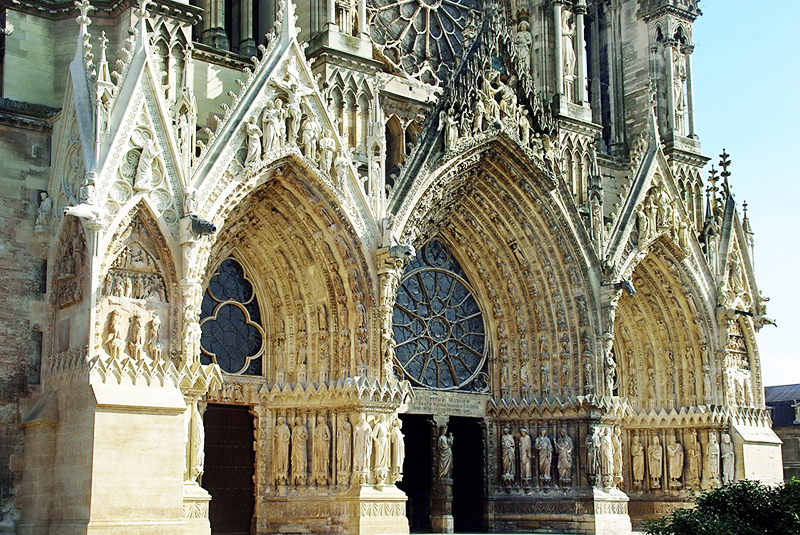

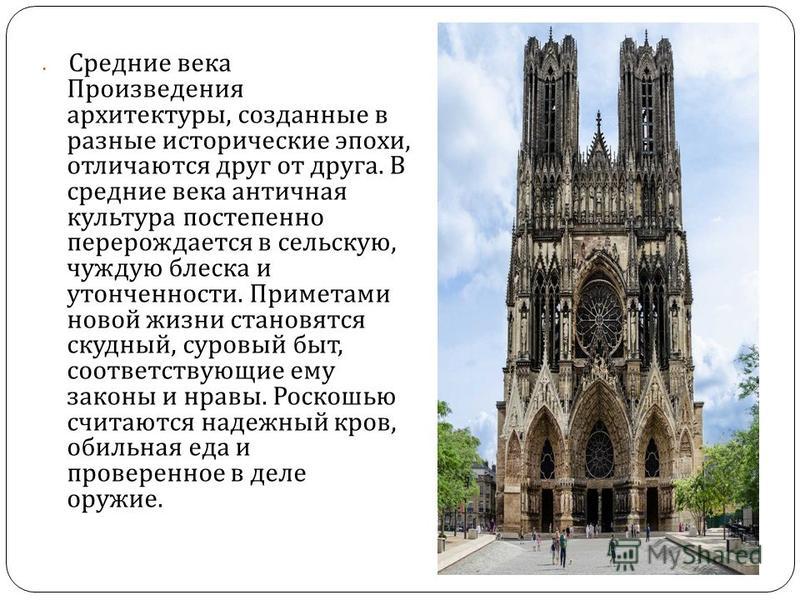

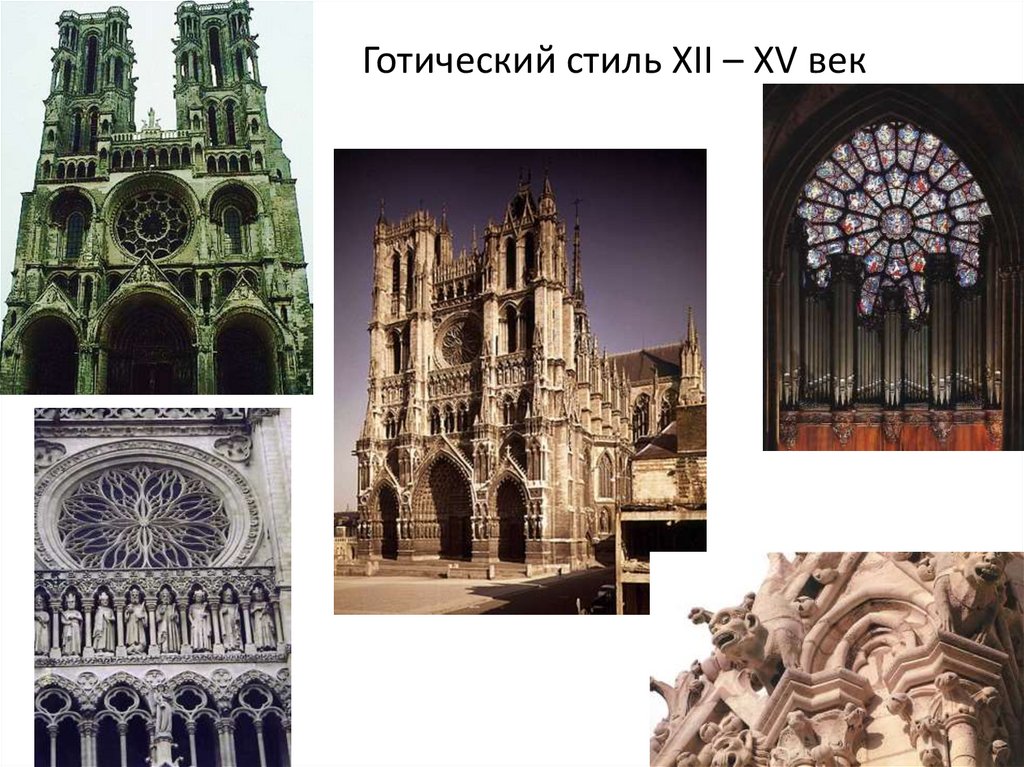

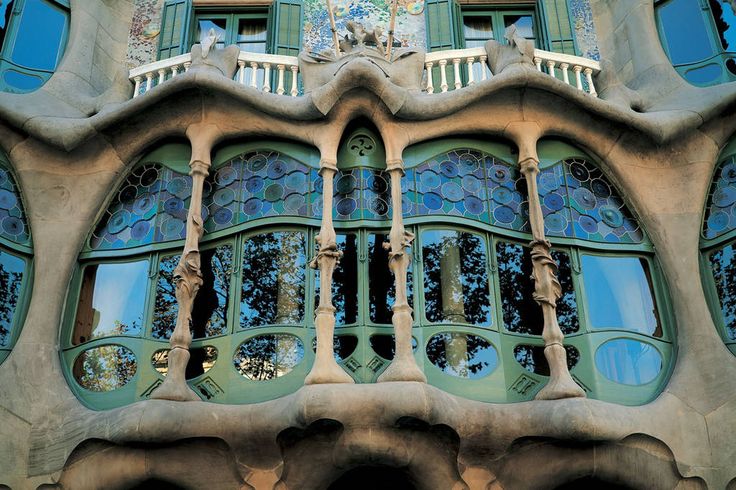

Ко времени появления модерна готика снова в моде и имеет твердые позиции в искусстве, обладая при этом уже сформированным набором выразительных средств. В архитектуре этого периода мы нередко встречаем не только неоготические мотивы (стрельчатые арки, остроконечные крыши или вимперги), но и архитектурные отсылки к готической литературе. Говоря о влиянии литературы на архитектуру (которая сама по себе лишена иллюстративных возможностей), мы имеем в виду не только проникновение в арсенал архитектурных форм отдельных образов, но также и появление целых тем и мотивов в декоре здания, которое достигается при помощи синтеза с другими видами искусства. Таким образом, мы встречаем некие «театральные декорации», появившиеся в интерьере зданий под влиянием литературы. Не всегда это влияние было прямым: порой литература оказывала его опосредованно, например, через театр (причем иногда даже оперный), который осуществлял колоссальное воздействие на культуру в тот период.

Не всегда это влияние было прямым: порой литература оказывала его опосредованно, например, через театр (причем иногда даже оперный), который осуществлял колоссальное воздействие на культуру в тот период.

Среди наиболее ярких готических особняков Москвы можно назвать дом жены фабриканта З.Г. Морозовой на улице Спиридоновка (1893–1896 гг.), ставший первой крупной самостоятельной работой Федора Осиповича (Франца-Альберта) Шехтеля (1859–1926 гг.). Именно с этой постройки началась целая череда готических строений, принадлежавших разным представителям многочисленного семейства Морозовых.

Суровые формы и выразительность английских замков, которые использовал архитектор, заставляют вспомнить о том, что родиной готического романа была именно Великобритания. Развернутый вдоль улицы двухэтажный дом за сквозной нарядной оградой имеет асимметричный фасад с мощными открытыми арками парадного крыльца. Весь скульптурный декор здания словно спрятан от невнимательных глаз.

Интерьеры особняка отвечали требованиям времени и вместе с тем продолжали идею своеобразной «готической декорации», заложенную внешним декором. В контрасте со сдержанным наружным обликом, интерьеры здания богато декорированы деревянной резьбой, цветными витражами в огромных окнах, тяжелыми драпировками, фигурными балюстрадами лестниц, каминами и светильниками.

Для архитектора «проиллюстрировать» литературу, не применив фигуративное искусство, – задача почти неразрешимая. Именно по этой причине многие мастера, обращавшиеся к готике, активно и охотно прибегали к услугам скульпторов и художников, посредством их работ демонстрируя свой замысел. Не стал исключением и дом З.Г. Морозовой. К работе над оформлением Шехтелем был привлечен тогда еще малоизвестный Михаил Александрович Врубель (1856–1910 гг.), который написал для интерьеров несколько мрачных «готических» панно, сделал рисунки для витражей и изготовил некоторые скульптуры, среди которых – «Роберт и Бертрам» и «Роберт и монахини».

Сюжеты этих композиций позаимствованы из популярной в то время в Москве оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол» (либретто Э. Скриба), основанной на средневековых легендах. На русской сцене премьера оперы под названием «Роберт» состоялась 18 сентября 1834 г. в Большом театре.

Таким образом, Шехтель, включил в оборот художественно-выразительных средств архитектуры скульптуру и декор, связанные единой темой.

По близкой схеме реализуется и оформление Готического кабинета и библиотеки А.В. Морозова в Подсосенском переулке, ставшие шедеврами интерьерного дизайна.

Сам особняк был создан в необарочной стилистике еще в 1878–1879 гг. для отца А.В. Морозова. Однако, как это часто бывает в московских особняках, его интерьеры многократно перестраивались. Для оформления наиболее официальной части дома Шехтель по желанию заказчика вновь обратился к строгому английскому стилю. Меблировка кабинета и библиотеки, как и в предыдущем случае, отвечала общей стилистике. Нужно заметить, что у Шехтеля, который всегда сам заказывал предметы интерьера для своих особняков, никогда не обходилось без «готической мебели».

Во многих элементах декоративного убранства кабинета и библиотеки угадываются фантастические существа. Фриз по периметру помещения был расписан по эскизу и под руководством самого Шехтеля по мотивам сказаний о Рейнеке-лисе (здесь, помимо произведения Гёте, также следует вспомнить средневековую сатирическую эпопею «Роман о Лисе»).

Реализуя программу «готического» оформления помещений, архитектор вновь прибег к услугам Врубеля. В 1896 г. художник создал пять монументальных панно на тему «Фауста» («Полет Фауста и Мефистофеля», «Фауст», «Мефистофель и ученик», «Маргарита», которые ныне хранятся в ГТГ, и несохранившееся пятое панно «Фауст и Маргарита в саду»). Как и в предыдущей работе, среди многообразного оформления интерьеров мы находим деревянные мефистофельские маски, которые здесь получили дополнительную тематическую связь со всем оформлением.

Следует заметить, что на сюжет трагедии Гёте были созданы оперы Берлиоза, Гуно и Бойто, которые в то время шли в Москве. Таким образом, литературный сюжет мог прийти в архитектуру посредством живописи и скульптуры, также пройдя через призму музыки и театра.

Таким образом, литературный сюжет мог прийти в архитектуру посредством живописи и скульптуры, также пройдя через призму музыки и театра.

На примере творчества Ф.О. Шехтеля хорошо видно, как синтез различных видов искусства, объединенных общей темой, создает особую атмосферу, задуманную архитектором. Такая манера работы с архитектурой хорошо подходит не только для частных особняков и резиденций, но также и для других помещений, которые требуют создания некой настроенческой обстановки.

Текст подготовлен специально для BERLOGOS.

Текст: Латош Владислав

Д. Е. Аркин. Архитектура и проблема синтеза искусств

Ратуша в Госларе. Зал совета. 1480—1520 гг.

Из предисловия к сборнику статей «Вопросы синтеза искусств : Материалы первого творческого совещания архитекторов, скульпторов и живописцев» (Москва, 1936):

«Проблема сотрудничества архитектуры, живописи и скульптуры заняла одно из центральных мест среди больших творческих вопросов советской художественной культуры. Великая героическая эпоха, которую мы переживаем, требует от искусства больших синтетических образов, образов подлинно монументальных, т. е. способных воплощать великие идеи и воздействовать на широчайшие массы, на миллионы людей. Искания этого монументального социалистического искусства приводят нашу художественную практику к необходимости органического сотрудничества отдельных отраслей художественного творчества, и в первую очередь — трех основных пространственных искусств.

Великая героическая эпоха, которую мы переживаем, требует от искусства больших синтетических образов, образов подлинно монументальных, т. е. способных воплощать великие идеи и воздействовать на широчайшие массы, на миллионы людей. Искания этого монументального социалистического искусства приводят нашу художественную практику к необходимости органического сотрудничества отдельных отраслей художественного творчества, и в первую очередь — трех основных пространственных искусств.

Это сотрудничество осуществляется у нас на такой широкой и прочной основе, какую не знало искусство прошлого, даже в пору своего самого высокого расцвета. Только социалистическая культура может наполнить художественную практику тем богатством и той глубиной идейного содержания, которые вызывают к жизни новые синтетические формы искусства. Вопрос о синтезе архитектуры, скульптуры и живописи ставится у нас именно в этом плане: синтетическое объединение искусств необходимо нам для максимально полного, всестороннего охвата и отображения идей и образов социалистической действительности».

Публикуем статью о проблеме синтеза искусств Давида Ефимовича Аркина (1899—1957), советского искусствоведа, историка и теоретика архитектуры и изобразительного искусства. Большую часть иллюстраций к статье нам удалось заменить на аналогичные, но полноцветные и лучшего качества.

Архитектура и проблема синтеза искусств / Д. Аркин // Вопросы синтеза искусств : Материалы первого творческого совещания архитекторов, скульпторов и живописцев. — Москва : ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1936. — С. 9—21.

АРХИТЕКТУРА И ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ

Д. АРКИН

В истории искусства нет проблемы более сложной и более ответственной, чем проблема творческого сотрудничества отдельных искусств. Эта сложнейшая творческая проблема властно встает перед нами не только в плане теории искусства, но и как актуальный вопрос живой художественной практики наших дней. Советское искусство выдвигает проблему синтеза трех пространственных искусств как один из важных пунктов своей творческой программы.

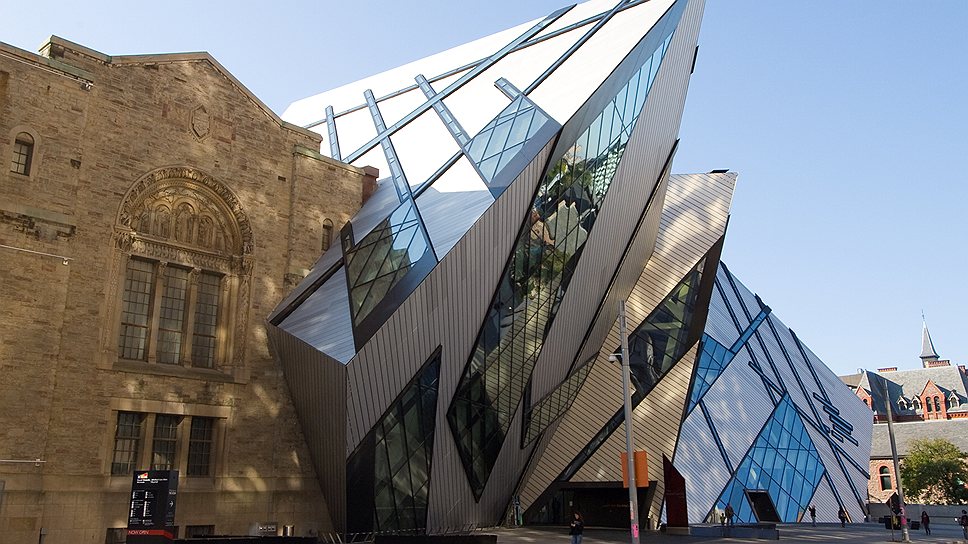

Как известно, проблема синтеза искусств не раз ставилась в новейшее время. Хотя в художественной культуре конца XIX и начала XX вв. мы наблюдаем процесс дифференциации отдельных искусств, их попытки предельно обособиться друг от друга, — параллельно этим попыткам имеет место и тяготение к некиим синтетическим формам, по-разному трактуемым отдельными мастерами и художественными школами.

Достаточно вспомнить те искания синтеза, которые нашли себе место еще в раннем периоде европейского декаданса. Один из пророков и вождей последнего, Бодлер, требовал создания таких художественных форм, которые были бы основаны на чувственных ассоциациях, на «соответствиях» художественного восприятия различных звуков, красок, даже запахов. На просторы синтетического искусства рвался и Скрябин, мечтая о фантастических звуко-цвето-световых партитурах для своего «Прометея». Гениальный Врубель судорожно стремился вырваться из идейной и образной бедности «модерна», создавая тоже своего рода «синтетические» нагромождения из цветных камней, витражей, майолики, скульптуры.

Во всех этих попытках основным мотивом является ущербность, бедность, неполноценность идейного содержания в искусстве, недостаточность образной темы. Преодолеть эту недостаточность, эту ущербность искусство пытается при помощи формального «синтеза», при помощи наращивания разнородных художественных форм. Здесь налицо трактовка синтеза, как формального восполнения средств одного искусства средствами другого.

Когда мы выдвигаем вопрос о синтетическом сотрудничестве искусств, то речь идет о чем-то совершенно ином. Стремление к синтезу, намечающееся в нашем искусстве, — не следствие какой-то внутренней недостаточности художественных средств, а напротив — выражение наполненности нашей жизни и нашего творчества большими идеями, большими образами, требующими для своего отображения совместного органического действия разных искусств: архитектуры — с ее трехмерными пространствами и формами; живописи — с ее цветоплоскостными формами; скульптуры — с ее пластическими формами. Синтетическое объединение искусств необходимо для максимально полного, всестороннего охвата и реалистического отображения художественной идеи, для создания наиболее действенного образа, притом образа монументального, т. е. способного говорить большими массами, большими формами, с большими полем действия в пространстве и времени.

Синтетическое объединение искусств необходимо для максимально полного, всестороннего охвата и реалистического отображения художественной идеи, для создания наиболее действенного образа, притом образа монументального, т. е. способного говорить большими массами, большими формами, с большими полем действия в пространстве и времени.

Именно архитектура — искусство, в самой природе которого лежит начало монументальности, — является носителем и практической основой синтеза пространственных искусств. Причем имеется огромная возможность реально поставить сейчас эту проблему потому, что и изобразительные искусства — скульптура и живопись — в силу аналогичных процессов и их внутреннего развития и развития всей советской художественной культуры, стремятся также к синтетическим формам.

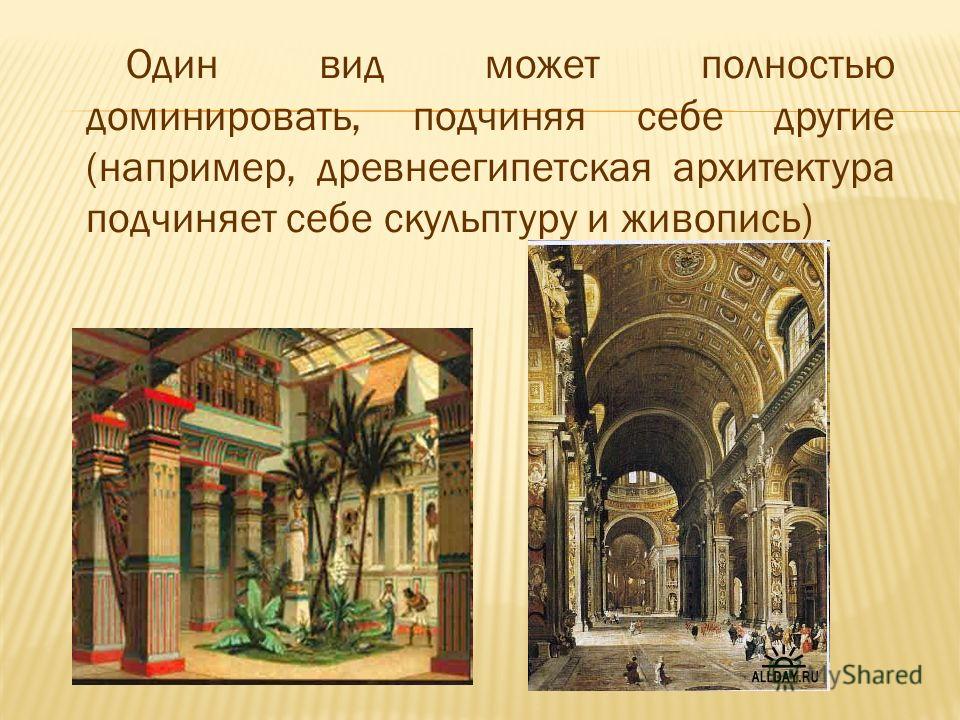

Иногда приходится сталкиваться с ходячим суждением, что современная архитектура потому-де ставит сейчас с такой настойчивостью проблему синтеза искусств, что сама архитектура в пределах своих средств и своего материала не в состоянии достаточно выразительно и ясно передать в художественных образах ту или иную идею, тот или иной круг идей. Эту образную «бедность» архитектуры и должны восполнить живопись и скульптура, наделяя изобразительностью и тем одухотворяя «мертвые» стены, пустоты ниш, безгласый камень сооружения.

Эту образную «бедность» архитектуры и должны восполнить живопись и скульптура, наделяя изобразительностью и тем одухотворяя «мертвые» стены, пустоты ниш, безгласый камень сооружения.

В рассуждениях подобного рода повторяются наивные притязания некоторых эстетов — выключить архитектуру из круга искусств на том основании, что архитектура ничего-де не изображает. И на том же основании в подмогу архитектуре рекомендуются живопись и скульптура, которые и признаны исцелить архитектурное произведение от его природной немоты.

Объективной основой подобных концепций почти всегда является… плохая архитектура. Архитектура образно ненасыщенная, нейтральная или пустая может действительно потребовать каких-нибудь изобразительных прикрас. Но такую архитектуру не спасешь ни живописными, ни скульптурными придатками.

Рис. 1. Роспись фиванской гробницы. Египет. Эпоха 18-й династии

Когда наша архитектура выдвигает вопрос о синтетическом искусстве, о сотрудничестве с живописью и скульптурой, то это требование возникает не от бедности архитектуры, а от ее богатства. Именно широчайшие возможности решения таких больших архитектонических задач, как создание сложных ансамблей города, площади, улицы, индустриального комплекса и т. д., — новое, безмерно расширившееся содержание архитектурного творчества — диктуют необходимость соединения всех художественных средств для того, чтобы суметь реализовать эти громадные задания с наибольшей выразительностью, с наибольшей полнотой.

Именно широчайшие возможности решения таких больших архитектонических задач, как создание сложных ансамблей города, площади, улицы, индустриального комплекса и т. д., — новое, безмерно расширившееся содержание архитектурного творчества — диктуют необходимость соединения всех художественных средств для того, чтобы суметь реализовать эти громадные задания с наибольшей выразительностью, с наибольшей полнотой.

Рис. 2. Роспись гробницы Нахт. Египет

Архитектура является в данном случае инициативным началом в организации сотрудничества трех пространственных искусств. Это сотрудничество осуществляется вокруг архитектурного задания, которое дает ему не только материальную основу, но в решающей степени определяет и содержание совместной художественной работы, ибо архитектура сама составляет часть материально-бытовой среды, окружающей человека, организующей в пространстве определенные жизненные процессы, архитектура имеет возможность непосредственно вводить образы искусства в самый быт. Наконец, как уже указано, в самой природе архитектуры лежит то начало монументальности, которое является основным художественным качеством всякого синтетического искусства.

Наконец, как уже указано, в самой природе архитектуры лежит то начало монументальности, которое является основным художественным качеством всякого синтетического искусства.

Основной предпосылкой подлинного сотрудничества искусств является их идейная общность, работа над теми гигантскими образами и идеями, которые выдвинуты нашей эпохой. Самые типы и формы сотрудничества могут быть чрезвычайно многообразными. Изобразительные искусства — скульптура и живопись — могут прежде всего дать дальнейшее раскрытие идеи архитектурного произведения. Именно такую роль играла, например, скульптура в архитектуре классической Греции. Можно наряду с этим представить себе такой тип сотрудничества, когда изобразительное искусство вводит и разрабатывает как бы самостоятельную тему, но вступающую в созвучие с темой архитектуры. Такое звучание «в униссон» архитектуры и живописи мы имеем в значительных образцах итальянского ренессанса. Наконец, изобразительные искусства могут давать декоративно-пластическую разработку архитектурной формы, причем и этот тип сотрудничества искусства, иногда разрушавший идею синтеза, также должен быть учтен нами в своих лучших образцах и проявлениях.

Рис. 3. Известковый рельеф из гробницы Ти в Саккара Египет.

5-я династия. Середина III тыс. до н. э.

Когда идет речь о содержании архитектурного произведения, то мы часто ограничиваем это понятие чрезвычайно узкими формальными рамками. Так, содержание того или иного сооружения отождествляется с его служебным утилитарным назначением. Но, конечно, содержание архитектурного произведения — это нечто гораздо большее, чем его только утилитарная функция. Содержание архитектурного произведения отвечает служебной цели. Но вместе с тем оно охватывает и всю совокупность художественной выразительности, и как произведение само по себе и в ансамбле. Поэтому когда «раскрытие содержания» архитектурного произведения понимается лишь в смысле выявления его служебного назначения, то это понимание оказывается чрезвычайно суженным, неполноценным.

Рис. 4. Храм Горусу в Эдфу. Египет. Эпоха Птолемеев. II—II вв. до н. э.

Рис. 5. Храм богини Гатор в Дендере. Египет. I в. до н. э.

5. Храм богини Гатор в Дендере. Египет. I в. до н. э.

Изобразительное искусство располагает возможностями не сужать «содержание» архитектуры до пределов утилитарной функции, а напротив, в огромной мере расширять это содержание, художественно раскрывать и дополнять разнообразные, иногда скрытые идеи и мотивы, заложенные в архитектуре. Причем, это художественное раскрытие должно быть не только логически объясняющим и популяризующим, но построенным на общности художественного метода — общности ритмического построения, согласованности цветового разрешения и, наконец, пластического воздействия на окружающее пространство. Одним словом, речь идет об органической и творческой взаимосвязи трех искусств, а не механическом, чисто внешнем взаимодополнении.

Рис. 6. Женские фигуры («Парки») с фронтона Парфенона

Раскрытие содержания художественного произведения при сотрудничестве искусств будет тем полнее, чем более каждое из искусств будет стремиться к монументальности, образности, конкретности и правдивости. Эти начала должны пропитать весь процесс художественной работы над синтетическими формами. Причем, если мы утверждаем, что в этом сотрудничестве руководящая роль остается за архитектурой, то вместе с этим утверждением мы выдвигаем требование художественного равноправия и равноценности всех трех искусств. Синтез — органическое сотрудничество. Глубоко враждебно реалистическому пониманию синтеза такое сотрудничество, при котором одно искусство ущемляется в своих творческих возможностях или же теряет свою специфику, свои, ему свойственные, особенности и ему присущие средства. Не потеря каждым искусством его специфических качеств, а взаимное обогащение искусств — вот что должно явиться одним из следствий такого сотрудничества. Элементы архитектурного произведения, архитектурные формы делаются более полноценными от сочетания со скульптурой. Для этого вовсе не обязательно, чтобы та или иная архитектурная форма, скажем стена, перестала быть плоскостью, а превращалась бы в какую-то рыхлую массу лепнины.

Эти начала должны пропитать весь процесс художественной работы над синтетическими формами. Причем, если мы утверждаем, что в этом сотрудничестве руководящая роль остается за архитектурой, то вместе с этим утверждением мы выдвигаем требование художественного равноправия и равноценности всех трех искусств. Синтез — органическое сотрудничество. Глубоко враждебно реалистическому пониманию синтеза такое сотрудничество, при котором одно искусство ущемляется в своих творческих возможностях или же теряет свою специфику, свои, ему свойственные, особенности и ему присущие средства. Не потеря каждым искусством его специфических качеств, а взаимное обогащение искусств — вот что должно явиться одним из следствий такого сотрудничества. Элементы архитектурного произведения, архитектурные формы делаются более полноценными от сочетания со скульптурой. Для этого вовсе не обязательно, чтобы та или иная архитектурная форма, скажем стена, перестала быть плоскостью, а превращалась бы в какую-то рыхлую массу лепнины. Напротив «круглая» скульптура или рельеф должны лишь усиливать выразительность стенной плоскости, делать ее более «звучной», точно так же, как сама стена должна обогащать пластические качества скульптуры и рельефа.

Напротив «круглая» скульптура или рельеф должны лишь усиливать выразительность стенной плоскости, делать ее более «звучной», точно так же, как сама стена должна обогащать пластические качества скульптуры и рельефа.

Рис. 7. Женская фигура с фронтона Парфенона

Не нивелировка отдельных искусств, не потеря каждым из них своих специфических качеств, а такое сотрудничество, которое на основе общей идеи, общей темы ведет к еще более яркому выявлению этих качеств, к более выразительному многостороннему раскрытию содержания.

Здесь перед нами тотчас же встает, так сказать, оборотная сторона этой проблемы. Ведь если мы устанавливаем общие черты, присущие всем пространственным искусствам, то мы можем установить и те противоречия, которые заложены в природе каждого из этих искусств. Мы хорошо знаем, что эти противоречия на определенных этапах развития искусства разрешались не в гармонии форм, а в их резкой борьбе: «круглая» скульптура разрушала архитектурные формы, живопись разрывала рамки своей условной перспективы и своего условного пространства и порывалась слиться с реальной перспективой и реальным трехмерным пространством архитектуры, в то же время нарушая архитектурные грани этого пространства (монументальная живопись барокко). Являются ли эти «противоречия» изначала присущими искусству и делающими невозможным создание художественного синтеза? Теоретики некоторых направлений эстетической мысли именно так трактовали этот вопрос, мотивируя этим необходимость дальнейшей дифференциации искусств, дальнейшего обособления их друг от друга. Они указывали на то, что формальная «разноприродность» отдельных искусств обрекает на неудачу всякую попытку синтеза, эти попытки ведут лишь к внутренним художественным коллизиям и конфликтам.

Являются ли эти «противоречия» изначала присущими искусству и делающими невозможным создание художественного синтеза? Теоретики некоторых направлений эстетической мысли именно так трактовали этот вопрос, мотивируя этим необходимость дальнейшей дифференциации искусств, дальнейшего обособления их друг от друга. Они указывали на то, что формальная «разноприродность» отдельных искусств обрекает на неудачу всякую попытку синтеза, эти попытки ведут лишь к внутренним художественным коллизиям и конфликтам.

Рис. 8. Фрагмент фриза Парфенона

Но анализируя внимательно художественную практику прошлого, мы узнаем, что эти формальные коллизии всегда были обусловлены не «природой» самих форм, а коллизиями идей, коллизиями двух или нескольких различных начал, которые боролись между собой в самом идейном содержании творчества того или иного мастера, того или иного стиля. Именно такую картину являет творчество величайшего мастера монументального художественного образа — Микеланджело.

Рис. 9. Ратуша в Госларе. Зал совета. 1480—1520 гг.

Преодоление тех художественных противоречий, которые заложены в формальном строении отдельных искусств, зависит от ясно и четко поставленной идеи произведения, от цельности художественного образа, от цельности мировоззрения художника. Именно эта цельность обеспечивает преодоление противоречивости материала, пространственных средств и нахождение симфонического звучания всех трех искусств.

Осуществление синтетического сотрудничества скульптуры и живописи с архитектурой требует, конечно, прежде всего не теоретических деклараций, а целого ряда совершенно конкретных мероприятий. Надо так организовать это сотрудничество, чтобы все три искусства могли создавать действительно высокие произведения синтетического порядка, произведения, проникнутые духом социалистического реализма, передающие языком правдивых монументальных образов великие идеи нашей эпохи. Для этого необходима совместная работа мастеров всех трех искусств над самой темой, которая дана в архитектурном задании. Совместная разработка, так сказать, — партитуры будущего произведения. Именно это является обязательной предпосылкой синтетического сотрудничества. Мы уже сказали, что меньше всего речь идет о таком «синтезе», при котором скульптура и живопись призываются заполнять какие-то композиционные пустоты, оставленные архитектурой. Нужна совместная разработка композиции, которая установила бы ритмическую основу произведения и роль архитектурной, скульптурной и живописной формы в осуществлении этого единого ритма.

Совместная разработка, так сказать, — партитуры будущего произведения. Именно это является обязательной предпосылкой синтетического сотрудничества. Мы уже сказали, что меньше всего речь идет о таком «синтезе», при котором скульптура и живопись призываются заполнять какие-то композиционные пустоты, оставленные архитектурой. Нужна совместная разработка композиции, которая установила бы ритмическую основу произведения и роль архитектурной, скульптурной и живописной формы в осуществлении этого единого ритма.

Целый ряд других творческих вопросов встает в связи с этим, и настоящее, первое в нашей истории искусств, совещание мастеров архитектуры, скульптуры и живописи намечает пути их разрешения.

Мы не должны забывать практических вопросов и прежде всего вопроса о людях, которые будут осуществлять высокие замыслы монументального искусства: у нас мало мастеров монументальной живописи и скульптуры, нам нужна специальная высококачественная подготовка этих мастеров, нам нужно также резко поднять знания и квалификацию архитектора в области изобразительного мастерства. Нам необходимо во всей широте поставить вопрос о материальной базе монументального искусства — об облицовочных материалах, красках, материалах для скульптур и рельефов и о многом другом.

Нам необходимо во всей широте поставить вопрос о материальной базе монументального искусства — об облицовочных материалах, красках, материалах для скульптур и рельефов и о многом другом.

Наконец, мы должны со всей определенностью установить, что сотрудничеством трех пространственных искусств далеко не исчерпывается проблема синтеза. Уже сейчас совершенно реально стоит вопрос о распространении этого понятия также и на всю обширную область художественной промышленности — на оформление интерьера, на искусство бытовой вещи, на все элементы внутреннего и внешнего оборудования и отделки здания. Ибо синтез, осуществляемый на основе архитектурного задания, может быть полным только в том случае, если он включит в себя все те пространственные формы, которые фигурируют в нашем материальном окружении, в архитектурном комплексе.

Многие эпохи в истории искусства прошлого выдвигали и по-своему ставили проблему монументального искусства, проблему художественного синтеза. Но по отношению ко всякой эпохе, ко всякому искусству можно, в связи с этой проблемой, поставить основной вопрос: о возможностях этого искусства в данную эпоху. Целый ряд больших художественных катастроф и провалов в истории искусств, целый ряд зияющих пустот образовался как раз там, где искания синтеза, попытки создать монументальное искусство были предприняты без наличия полноценной идейной основы, где эпоха не давала искусству этой основы, ибо не обладала сама такой полнотой содержания, которое дало бы ей эту возможность монументального выражения. И если мы, с другой стороны, находим в истории искусства ряд великолепных образцов монументального творчества и сотрудничества разных искусств, то мы можем здесь же, проводя исторические параллели, сказать: ни одна эпоха не знала таких громадных просторов для творческого развития и такой глубокой всеобъемлющей героики, как наша эпоха, наполненная огромными возможностями для создания подлинного монументального искусства.

Но по отношению ко всякой эпохе, ко всякому искусству можно, в связи с этой проблемой, поставить основной вопрос: о возможностях этого искусства в данную эпоху. Целый ряд больших художественных катастроф и провалов в истории искусств, целый ряд зияющих пустот образовался как раз там, где искания синтеза, попытки создать монументальное искусство были предприняты без наличия полноценной идейной основы, где эпоха не давала искусству этой основы, ибо не обладала сама такой полнотой содержания, которое дало бы ей эту возможность монументального выражения. И если мы, с другой стороны, находим в истории искусства ряд великолепных образцов монументального творчества и сотрудничества разных искусств, то мы можем здесь же, проводя исторические параллели, сказать: ни одна эпоха не знала таких громадных просторов для творческого развития и такой глубокой всеобъемлющей героики, как наша эпоха, наполненная огромными возможностями для создания подлинного монументального искусства.

Когда здесь, на этом первом творческом совещании мастеров трех искусств, мы произносим слова о синтезе в монументальном искусстве, то перед нами проносятся величественные видения прошлого — образы помпейских фресок, пластика готических соборов, великолепные композиции Веронеза, титанические фигуры Сикстинской капеллы, гармония Рафаэлевых станц. Но образы нашего социалистического искусства должны превзойти их своею монументальностью, глубиной и правдой. Не Кумская Сивилла Микельанджело, ни видения «Страшного суда», но совершенно иные образы живой и творческой жизни наполнят новое подлинно-синтетическое искусство, искусство социализма.

Но образы нашего социалистического искусства должны превзойти их своею монументальностью, глубиной и правдой. Не Кумская Сивилла Микельанджело, ни видения «Страшного суда», но совершенно иные образы живой и творческой жизни наполнят новое подлинно-синтетическое искусство, искусство социализма.

«Синтез искусства и архитектуры на Востоке» Николаоса Дрососа

- < Предыдущий

- Далее >

Дата получения степени

2-2016

Тип документа

Диссертация

Название степени

Кандидат наук.

Программа

История искусств

Консультант

Роми Голан

Категории предметов

Архитектура

Ключевые слова

Польское искусство; советское искусство; синтез искусств; Югославское искусство

Abstract

«Синтез искусств», под которым обычно подразумевалась интеграция фресок, скульптур и рельефов в архитектуру, был ключевым аспектом искусства и архитектуры во многих частях мира в 1950-х годах, начиная с Европы в Латинскую Америку. Он был призван «очеловечить» все более индустриализированную современную архитектуру, предоставляя искусству платформу, с которой можно действовать за пределами музеев и галерей, в «реальном» пространстве общества. Что еще более важно, концепция была сосредоточена на сотрудничестве между людьми с разными навыками и опытом, такими как художники, архитекторы и ремесленники, которые должны сформировать сплоченное творческое сообщество для возникновения синтеза. По этой причине синтез искусств часто рассматривался как метафора более крупного социального порядка послевоенного периода и поэтому, как будет показано здесь, стал особенно заметным в периоды политического перехода. Эта диссертация посвящена времени и месту возрождения этой концепции: постсталинской Восточной Европе, времени, когда и эстетика, и политика сталинизма должны были быть реформированы в надежде на достижение «коммунизма с человеческим лицом». Синтез искусств был ключом к этому процессу, поскольку он позволял проверять различные социальные взгляды в ограниченном пространстве искусства и архитектуры, прежде чем применять их к обществу в целом.

Он был призван «очеловечить» все более индустриализированную современную архитектуру, предоставляя искусству платформу, с которой можно действовать за пределами музеев и галерей, в «реальном» пространстве общества. Что еще более важно, концепция была сосредоточена на сотрудничестве между людьми с разными навыками и опытом, такими как художники, архитекторы и ремесленники, которые должны сформировать сплоченное творческое сообщество для возникновения синтеза. По этой причине синтез искусств часто рассматривался как метафора более крупного социального порядка послевоенного периода и поэтому, как будет показано здесь, стал особенно заметным в периоды политического перехода. Эта диссертация посвящена времени и месту возрождения этой концепции: постсталинской Восточной Европе, времени, когда и эстетика, и политика сталинизма должны были быть реформированы в надежде на достижение «коммунизма с человеческим лицом». Синтез искусств был ключом к этому процессу, поскольку он позволял проверять различные социальные взгляды в ограниченном пространстве искусства и архитектуры, прежде чем применять их к обществу в целом. В то же время нестабильность и присущая этому термину расплывчатость позволили использовать его на протяжении всего этого перехода и в различных контекстах. Это может относиться к широкому спектру вещей, от дизайна интерьера до фресок и скульптур, интегрированных в модернистскую архитектуру, и от иммерсивной мультимедийной среды до исторической архитектуры с орнаментами из керамики и камня. Каждая модель представляла другой способ художественного производства, а также различное видение роли искусства при социализме. Таким образом, в диссертации сравниваются такие взгляды на синтез как теоретическую конструкцию и практическое применение в трех восточноевропейских странах: Советский Союз, бесспорный политический центр блока; его крупнейший сателлит, Польская Народная Республика, пережившая стремительную и драматическую десталинизацию и впоследствии ставшая центром реформистской мысли; и, наконец, Югославия, чьи усилия по развитию своего собственного сорта социализма начали приносить плоды в то время, когда страна превратилась в неприсоединившийся третий полюс холодной войны.

В то же время нестабильность и присущая этому термину расплывчатость позволили использовать его на протяжении всего этого перехода и в различных контекстах. Это может относиться к широкому спектру вещей, от дизайна интерьера до фресок и скульптур, интегрированных в модернистскую архитектуру, и от иммерсивной мультимедийной среды до исторической архитектуры с орнаментами из керамики и камня. Каждая модель представляла другой способ художественного производства, а также различное видение роли искусства при социализме. Таким образом, в диссертации сравниваются такие взгляды на синтез как теоретическую конструкцию и практическое применение в трех восточноевропейских странах: Советский Союз, бесспорный политический центр блока; его крупнейший сателлит, Польская Народная Республика, пережившая стремительную и драматическую десталинизацию и впоследствии ставшая центром реформистской мысли; и, наконец, Югославия, чьи усилия по развитию своего собственного сорта социализма начали приносить плоды в то время, когда страна превратилась в неприсоединившийся третий полюс холодной войны. Этот географический диапазон уравновешивается четко сфокусированной хронологией, которая позволяет внимательно изучить этот сдвиг парадигмы. Начиная с 1954, когда можно различить первые признаки эстетических изменений, он заканчивается в 1958 году, когда новый, «социалистически-модернистский» способ синтеза достиг своего апогея в павильонах Восточного блока на Всемирной выставке в Брюсселе. Я утверждаю, что синтез искусств представляет собой ключевой элемент реформистской коммунистической культуры, недолговечной фазы, когда возрождение веры в массовую утопию было еще возможно, до того, как утвердилась диссидентская культура Восточной Европы 1960-х и 1970-х годов. По-прежнему прочно вписанный в официальную культуру, конец 19-гоРассматриваемые здесь практики 50-х годов искали сложный компромисс между усилением автономии искусства и сохранением социальной цели, возложенной на него при коммунизме.

Этот географический диапазон уравновешивается четко сфокусированной хронологией, которая позволяет внимательно изучить этот сдвиг парадигмы. Начиная с 1954, когда можно различить первые признаки эстетических изменений, он заканчивается в 1958 году, когда новый, «социалистически-модернистский» способ синтеза достиг своего апогея в павильонах Восточного блока на Всемирной выставке в Брюсселе. Я утверждаю, что синтез искусств представляет собой ключевой элемент реформистской коммунистической культуры, недолговечной фазы, когда возрождение веры в массовую утопию было еще возможно, до того, как утвердилась диссидентская культура Восточной Европы 1960-х и 1970-х годов. По-прежнему прочно вписанный в официальную культуру, конец 19-гоРассматриваемые здесь практики 50-х годов искали сложный компромисс между усилением автономии искусства и сохранением социальной цели, возложенной на него при коммунизме.

Скачать

Включено в

Архитектурное сообщество

МОНЕТЫ

АРХИТЕКТУРА – СИНТЕЗ ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ, КЛИМАТА И ВЕРОВАНИЙ

*Ar. Дж.К.ГУПТА

Дж.К.ГУПТА

Электронная почта: [email protected]

1. ВВЕДЕНИЕ

Архитектура, как искусство и наука, визуализируется как мать всех искусств, помимо матрицы построенной формы и человеческой цивилизации. Каждая нация обладает огромным богатством архитектурного наследия, приобретенным за определенный период времени. Наследие состоит из многочисленных зданий, созданных в разные периоды династиями, которые оставили свой след на земле. Архитектурное наследие является результатом и синтезом культуры, традиций и верований людей и достижений строительных технологий, распространенных в то время. Наследие, известное как показатель цивилизации и ее зеркало, отражает устремления, подходы и достижения общества. В большинстве случаев основными движущими силами архитектуры были религия и ее руководящие принципы. Создание гигантских религиозных сооружений, украшенных изысканной резьбой, надписями и украшениями, является результатом великой веры, веры и приверженности, преобладающих в области религии, и компетентности в проектировании и строительстве зданий. В индийском контексте именно исламская архитектура внесла огромный вклад в архитектурное наследие Индии. Он открыл новую эру в искусстве и науке строительной индустрии благодаря инновациям и концепциям, которые исламская архитектура привнесла и внедрила в индийскую архитектуру.

В индийском контексте именно исламская архитектура внесла огромный вклад в архитектурное наследие Индии. Он открыл новую эру в искусстве и науке строительной индустрии благодаря инновациям и концепциям, которые исламская архитектура привнесла и внедрила в индийскую архитектуру.

Исламская архитектура, история которой насчитывает более пяти веков, оставила прочный и отчетливый след в индийской архитектуре. Эти следы имеют большое значение как на местном, так и на глобальном уровне. Новая архитектура возникла под покровительством исламских правителей, результатом которой стало противопоставление верований. Новые парадигмы в индийской архитектуре зародились в результате синтеза передовых знаний в области проектирования зданий и строительной техники исламских мастеров и индийского искусства строительства с использованием камня в качестве сырья. различные идеалы, верования и подход к жизни и религии. Общей доступной платформой была твердая вера в свою религию, что привело к созданию структур, прославляющих Бога во всех его проявлениях. В то время как индуизм создавал здания, посвященные религии и королевской власти, ислам создал два отдельных набора зданий, вращающихся вокруг религии и секуляризма. Исламскому периоду приписывают создание большого количества красивых сооружений за доступный период в 500 лет. Созданные здания следовали четкому образцу и были продуктом четко определенных принципов. Подход был формальным, а использованные материалы разнообразными. Строительство зданий диктовалось новыми материалами и новыми технологиями.

В то время как индуизм создавал здания, посвященные религии и королевской власти, ислам создал два отдельных набора зданий, вращающихся вокруг религии и секуляризма. Исламскому периоду приписывают создание большого количества красивых сооружений за доступный период в 500 лет. Созданные здания следовали четкому образцу и были продуктом четко определенных принципов. Подход был формальным, а использованные материалы разнообразными. Строительство зданий диктовалось новыми материалами и новыми технологиями.

Создание грандиозных по размеру и стилю зданий было основополагающим принципом проектирования и строительства зданий. Строительство зданий включало множество элементов, которые сохраняют свою актуальность и важность даже в нынешнем контексте. Внутренние дворы широко использовались как неотъемлемая часть дизайна зданий, особенно посвященных религии, где верующие могли молиться. Гробницы определили новый режим построения словарного запаса для поминовения мертвых на лучшем образце Тадж-Махала. Привнесение культуры арки и создание куполов изменило горизонт и общий профиль индийских зданий. Использование цветной мозаичной плитки и надписей добавило ценности и изменило внешний вид фасадов зданий. Любовь к природе и уважение к местной флоре и фауне, помимо того, что природа стала неотъемлемой частью зданий, привели к инновациям в искусстве и науке ландшафтного дизайна. Акцент на входе привел к созданию нового архитектурного стиля, который переопределил роль и важность подхода к зданиям. Соответственно, были реализованы многочисленные проекты дарваз в зависимости от использования, назначения и категории зданий, которые они обслуживали. Строительство не ограничивалось только строительством зданий, но также распространялось на планирование и проектирование городов. Таким образом, городскому планированию была дана новая тема и отдельный набор принципов, которые определили искусство и науку планирования городов на основе местоположения, ориентации, климата, природы, зонирования и безопасности.

Привнесение культуры арки и создание куполов изменило горизонт и общий профиль индийских зданий. Использование цветной мозаичной плитки и надписей добавило ценности и изменило внешний вид фасадов зданий. Любовь к природе и уважение к местной флоре и фауне, помимо того, что природа стала неотъемлемой частью зданий, привели к инновациям в искусстве и науке ландшафтного дизайна. Акцент на входе привел к созданию нового архитектурного стиля, который переопределил роль и важность подхода к зданиям. Соответственно, были реализованы многочисленные проекты дарваз в зависимости от использования, назначения и категории зданий, которые они обслуживали. Строительство не ограничивалось только строительством зданий, но также распространялось на планирование и проектирование городов. Таким образом, городскому планированию была дана новая тема и отдельный набор принципов, которые определили искусство и науку планирования городов на основе местоположения, ориентации, климата, природы, зонирования и безопасности. Учитывая роль, важность и вклад исламской архитектуры в индийское искусство. и наука о проектировании зданий и строительной бумаге попыталась перечислить несколько фундаментальных и критических элементов исламской архитектуры, которые придали застроенной среде новую тему, которая сохраняет большую актуальность даже сегодня. Они были подробно описаны ниже вкратце, основываясь на ограниченных знаниях богатого и обширного архитектурного словаря исламской архитектуры, доступного в Индии.

Учитывая роль, важность и вклад исламской архитектуры в индийское искусство. и наука о проектировании зданий и строительной бумаге попыталась перечислить несколько фундаментальных и критических элементов исламской архитектуры, которые придали застроенной среде новую тему, которая сохраняет большую актуальность даже сегодня. Они были подробно описаны ниже вкратце, основываясь на ограниченных знаниях богатого и обширного архитектурного словаря исламской архитектуры, доступного в Индии.

2. ВЫСОТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Отличительной чертой исламской архитектуры является то, что впервые в XII веке в Индии появились высотные сооружения. основание и 2,7 м наверху. Минар с 360 ступенями является самым высоким отдельно стоящим каменным сооружением в мире. Кутуб-Минар, башня победы, стала возможной благодаря сочетанию вдохновенного видения мусульманских правителей и творческого гения индийских мастеров. Кутуб-Минар является классическим примером развития архитектуры и строительства того периода, поскольку он заложил и определил основные принципы и подход, которым необходимо следовать при строительстве высотных зданий, включая способ передачи нагрузки конструкций на землю и конструкция защищена от воздействия природных сил.

По словам Сатиша Гровера, «даже после более чем 800 лет построек в Дели и сотен архитектурных экспериментов Кутб-Минар остается самым привлекательным памятником в столице Дели». Минар спроектирован так, чтобы придать вид вертикальности, которая периодически нарушается выступающими на каждом этаже балконами со сложной системой поддержки. Каждый этаж имеет особый характер, который придает Минару новую архитектурную тему, включая единство в разнообразии. Самый нижний этаж имеет клиновидные выступы, чередующиеся с округлыми каннелюрами, тогда как круглые выступы отмечают второй этаж. Третий этаж имеет форму звезды, тогда как четвертый этаж просто округлый. Все это объединяется, чтобы поставить всю структуру на другой пьедестал. Самая захватывающая часть Минара — это балконы и то, как они поддерживаются и передают свой вес основной конструкции. Великолепные надписи сыграли свою роль в том, чтобы сделать Минар более отчетливым и выдающимся.

Глядя на весь контекст, Перси Браун описывает «Кутб-Минар как одну из самых впечатляющих концепций, яркий цвет его красного песчаника, меняющуюся текстуру его рифленых историй с наложением полос с надписями, контраст между чередующимися пространствами. Плоская кладка и богатая резьба, мерцание тени под балконами — все вместе производит эффект выраженной жизненности. Сужающийся цилиндрический вид специально разработан для того, чтобы придать всей конструкции восходящий импульс и иллюзию увеличения высоты с, возможно, наиболее выраженным качеством стабильности, абсолютной и неизменной с уменьшающейся формой, основанной на принципе пирамид в Египте, иллюстрируя, что это было предназначено для человека. высочайшее стремление сделать работу вечной».

Плоская кладка и богатая резьба, мерцание тени под балконами — все вместе производит эффект выраженной жизненности. Сужающийся цилиндрический вид специально разработан для того, чтобы придать всей конструкции восходящий импульс и иллюзию увеличения высоты с, возможно, наиболее выраженным качеством стабильности, абсолютной и неизменной с уменьшающейся формой, основанной на принципе пирамид в Египте, иллюстрируя, что это было предназначено для человека. высочайшее стремление сделать работу вечной».

3. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Ландшафтный дизайн как искусство и наука и неотъемлемая часть архитектуры/застроенной среды зародился в Индии в исламский период. Здания никогда не задумывались обособленно, они были неотъемлемой частью участка. Участок, выбранный для размещения общественных/религиозных зданий, всегда был достаточно большим, чтобы вместить другие элементы/функции помимо зданий. Поэтому весь подход к проектированию вращался вокруг планирования комплекса, в котором здания были стратегически размещены. Отношение к зданию как к части большого комплекса помогло создать парадный двор и боковые просторы, парадный вход и широкие проспекты, с которых посетители могли в полной мере оценить великолепие здания. Таким образом, здания были задуманы и позиционированы как сердце большой пышной зелени, которая была тщательно спроектирована и красиво благоустроена. Искусство ландшафтного дизайна в исламский период неизменно представляло собой симметричное расположение вокруг формальной планировки, состоящей из четырех квадрантов, то есть Чарбага. Концепция ландшафтного дизайна зародилась у правителей, любивших природу. О приверженности природе свидетельствует тот факт, что, как говорят, Фирозу Шаху Туглаку приписывают создание 1200 садов вокруг Дели во время его режима. Начиная с концептуального каркаса сада, состоящего из рощиц, гроздей цветов и свободно текущих ручейков, сады были преобразованы в изысканный искусственный каркас, на который наложены геометрические узоры. Вместо того, чтобы деревья образовывали группу, они были рассредоточены и посажены рядами и в стратегических точках, чтобы сформировать проспекты.

Отношение к зданию как к части большого комплекса помогло создать парадный двор и боковые просторы, парадный вход и широкие проспекты, с которых посетители могли в полной мере оценить великолепие здания. Таким образом, здания были задуманы и позиционированы как сердце большой пышной зелени, которая была тщательно спроектирована и красиво благоустроена. Искусство ландшафтного дизайна в исламский период неизменно представляло собой симметричное расположение вокруг формальной планировки, состоящей из четырех квадрантов, то есть Чарбага. Концепция ландшафтного дизайна зародилась у правителей, любивших природу. О приверженности природе свидетельствует тот факт, что, как говорят, Фирозу Шаху Туглаку приписывают создание 1200 садов вокруг Дели во время его режима. Начиная с концептуального каркаса сада, состоящего из рощиц, гроздей цветов и свободно текущих ручейков, сады были преобразованы в изысканный искусственный каркас, на который наложены геометрические узоры. Вместо того, чтобы деревья образовывали группу, они были рассредоточены и посажены рядами и в стратегических точках, чтобы сформировать проспекты. Вода текла по жестким каналам, проложенным по кардинальной оси здания, через равные промежутки времени перемежались фонтанами. Ряды цветов образовали края и обозначили дорожку, чтобы стать декоративными границами для травы, посаженной внутри квадратных четырехугольников. Могольские сады определили новый образец и повестку дня в ландшафтном дизайне

Вода текла по жестким каналам, проложенным по кардинальной оси здания, через равные промежутки времени перемежались фонтанами. Ряды цветов образовали края и обозначили дорожку, чтобы стать декоративными границами для травы, посаженной внутри квадратных четырехугольников. Могольские сады определили новый образец и повестку дня в ландшафтном дизайне

В дополнение к садам, составляющим неотъемлемую часть зданий/гробниц, на стратегических объектах были созданы ландшафтные сады, включающие курорты. Выбранные участки имели достаточно природных источников воды, помимо флоры и фауны. Вода и рукотворный геометрический рисунок легли в основу ландшафтного дизайна. Потенциал участка был полностью использован при проектировании садов. Концепция террасных садов была впервые введена в исламский период, когда холмистые участки были спроектированы как ступенчатые сады. Несмотря на это, основные элементы остались прежними; каждый сквер имел свой особый характер. Квадраты, прямоугольники, восьмиугольники легли в основу новых геометрических узоров в садах. Твердые и мягкие поверхности были тщательно сбалансированы. Сады неизменно были окружены высокой стеной, чтобы сохранить конфиденциальность, определить пространство и придать ему отчетливую индивидуальность. Планировки были продиктованы строгой геометрией и стилем школы формалистов, а не естествоиспытателей с главной целью введения дисциплины. Искусство ландшафтного дизайна достигло своего апогея в период Великих Моголов, когда сады создавались таким образом, чтобы запечатлеть природу в искусственных рамках, сопоставляя и подчеркивая контраст между ними. Шалимар, Нишат Баг в Кашмире, Шалимар Баг в Лахоре, Могольские сады в Пинджоре и сады, составляющие часть Тадж-Махала, являются немногими из классических и наиболее ценных примеров исламской архитектуры в искусстве ландшафтного дизайна в Индии. Ландшафтный сад по образцу садов Великих Моголов также был создан в резиденции генерал-губернатора (ныне Раштрапати Бхаван) при проектировании Нью-Дели в период до обретения независимости во время британского правления.

Твердые и мягкие поверхности были тщательно сбалансированы. Сады неизменно были окружены высокой стеной, чтобы сохранить конфиденциальность, определить пространство и придать ему отчетливую индивидуальность. Планировки были продиктованы строгой геометрией и стилем школы формалистов, а не естествоиспытателей с главной целью введения дисциплины. Искусство ландшафтного дизайна достигло своего апогея в период Великих Моголов, когда сады создавались таким образом, чтобы запечатлеть природу в искусственных рамках, сопоставляя и подчеркивая контраст между ними. Шалимар, Нишат Баг в Кашмире, Шалимар Баг в Лахоре, Могольские сады в Пинджоре и сады, составляющие часть Тадж-Махала, являются немногими из классических и наиболее ценных примеров исламской архитектуры в искусстве ландшафтного дизайна в Индии. Ландшафтный сад по образцу садов Великих Моголов также был создан в резиденции генерал-губернатора (ныне Раштрапати Бхаван) при проектировании Нью-Дели в период до обретения независимости во время британского правления.![]()

4. ДВОРЫ

Принимая во внимание явное преимущество дворов как источников воздуха, света и вентиляции внутри зданий, как места для собраний, проведения общественной деятельности, для поддержания температуры окружающей среды внутри зданий и в качестве соединителей созданных таким образом зданий дворы широко использовались в исламский период как неотъемлемая часть различных категорий зданий, включая культурные, жилые, религиозные, институциональные и т. д.

Искусство использования дворов в качестве места собраний было усовершенствовано при проектировании религиозных зданий (Джама Масджид), где дворы были спроектированы и использованы для облегчения собрания людей и вознесения молитв. Дворы предлагали наилучшие варианты для прямого контакта между молящимися, формирования упорядоченных рядов, не прерываемых колоннами, стенами и т. д., изоляции места для молитвы от внешних шумов/помех и возможности отчетливо слышать проповедника. Соответственно, были созданы большие дворы, обнесенные колоннадными конструкциями как неотъемлемая часть дизайна мечети. Однако в ряде случаев вместо одного двора симметрично добавлялось несколько дворов с колоннадами вокруг существующего двора, чтобы увеличить пространство и вместимость мечети для размещения большего количества верующих. Помимо широкого использования дворов в религиозных и светских зданиях, дворы также составляли важную часть домов. Учитывая роль уединения и воздуха, света и вентиляции, внутренние дворы стали наиболее важным и ценным элементом жилых зданий. Дома, как правило, проектировались с двором как центром, вокруг которого тяготела вся семейная жизнь жителей.

Однако в ряде случаев вместо одного двора симметрично добавлялось несколько дворов с колоннадами вокруг существующего двора, чтобы увеличить пространство и вместимость мечети для размещения большего количества верующих. Помимо широкого использования дворов в религиозных и светских зданиях, дворы также составляли важную часть домов. Учитывая роль уединения и воздуха, света и вентиляции, внутренние дворы стали наиболее важным и ценным элементом жилых зданий. Дома, как правило, проектировались с двором как центром, вокруг которого тяготела вся семейная жизнь жителей.

Во дворе также разрешалось открываться внутренние двери и окна для улучшения воздуха, света и вентиляции в доме. Поскольку дворы были в значительной степени защищены от внешних потоков воздуха, это обеспечивало ценную защиту от проникновения дыма, пыли внутрь дома. Верхний поток воздуха оставался витать над двором и мог пересекать его только в том случае, если была разрешена перекрестная вентиляция путем открытия входной двери дома. Дворы также считались ценными в жаркое время года, когда они выполняли функции большой тепловой свалки. Было обнаружено, что введение водных объектов и использование механизма перекрестной вентиляции имеют большой потенциал для охлаждения дворов дома. Решающая роль и важность дворов как неотъемлемого элемента проектирования современных и энергоэффективных зданий была хорошо оценена и принята в современной архитектуре. В знаковых зданиях, таких как India Habitat Centre в Нью-Дели, который был построен в период после обретения независимости, внутренний двор широко использовался как наиболее важная часть строительного дизайна.

Дворы также считались ценными в жаркое время года, когда они выполняли функции большой тепловой свалки. Было обнаружено, что введение водных объектов и использование механизма перекрестной вентиляции имеют большой потенциал для охлаждения дворов дома. Решающая роль и важность дворов как неотъемлемого элемента проектирования современных и энергоэффективных зданий была хорошо оценена и принята в современной архитектуре. В знаковых зданиях, таких как India Habitat Centre в Нью-Дели, который был построен в период после обретения независимости, внутренний двор широко использовался как наиболее важная часть строительного дизайна.

5. ВХОД

Отличительной особенностью исламской архитектуры является то, что важные здания рассматриваются не изолированно, а как сбалансированная композиция ряда зданий, продиктованная принципами городского дизайна. Помимо размещения различных зданий в массив, что оправдывает их полезность и эффективность эксплуатации, эти здания были спроектированы так, чтобы к ним можно было подойти через ворота, которые сами по себе были спроектированы как неотъемлемая часть комплекса. Поэтому вход в комплекс стал одним из самых ценных и важных элементов дизайна. Помимо обеспечения доступа, вход был разработан, чтобы продемонстрировать славу и величие комплекса. Входы стали парадными воротами и были спроектированы с большой тщательностью и деликатностью в соответствии со зданиями внутри комплекса. Ворота рассматривались не просто как архитектурные, инженерные и конструктивные элементы, а как уникальное решение общей проблемы парадных ворот. Это не только впечатляло зрителя, но и вызывало ощущение мгновенного укрытия, когда он проходил под ним. В этом процессе вход стал важнейшим элементом общего дизайна.

Поэтому вход в комплекс стал одним из самых ценных и важных элементов дизайна. Помимо обеспечения доступа, вход был разработан, чтобы продемонстрировать славу и величие комплекса. Входы стали парадными воротами и были спроектированы с большой тщательностью и деликатностью в соответствии со зданиями внутри комплекса. Ворота рассматривались не просто как архитектурные, инженерные и конструктивные элементы, а как уникальное решение общей проблемы парадных ворот. Это не только впечатляло зрителя, но и вызывало ощущение мгновенного укрытия, когда он проходил под ним. В этом процессе вход стал важнейшим элементом общего дизайна.

Buland Darwaja представляет собой один из классических примеров демонстрации входа в город Фатехпур-Сикри, который связывает человека с архитектурной мощью ворот. Подход был сделан величественным за счет поднятия конструкции на высоту 42 фута от земли, к которой можно было подойти через грандиозный пролет постоянно расширяющихся ступеней. Вход выполнен в виде огромной арки, окруженной тонкими минаретами и скошенной поверхностью, подчеркивающей вертикальность высокого портала. Арка утоплена и снабжена отверстиями, чтобы облегчить большой фасад. Свет и тень, генерируемые утопленной аркой, дали новую артикуляцию пространству, ограниченному входом.

Арка утоплена и снабжена отверстиями, чтобы облегчить большой фасад. Свет и тень, генерируемые утопленной аркой, дали новую артикуляцию пространству, ограниченному входом.

Входы были спроектированы как композиция из тел и пустот, должным образом акцентированных полосами из камня и мотивами, глубоко утопленными, чтобы создать впечатление гостеприимства и приглашения для всего комплекса. Конструкции были скошены, чтобы обеспечить достаточную глубину входа, который снова был окружен тонкими минаретами. Скошенные поверхности были обработаны как хорошо сбалансированная композиция твердых тел и пустот, чтобы обеспечить игру света и тени. Твердое тело и пустоты создали идеальный баланс и уменьшили жесткость твердых поверхностей и материалов, которые использовались для создания конструкции. В отличие от огромной арки у входа, скошенные поверхности имели несколько арок, чтобы дать ощущение количества этажей и высоты конструкции, а также разбить структуру на несколько более мелких элементов. В отличие от художественно вырезанных фасадов, заднюю часть ворот сделали плоской, нагромождением каменной кладки, чтобы незаметно влиться в галерею двора. Массивные ворота были установлены, чтобы показать, что мир — это мост, пройдите по нему, но не стройте на нем дома. Концепция парадного входа по-прежнему имеет большое значение и актуальность в современной архитектуре.

В отличие от художественно вырезанных фасадов, заднюю часть ворот сделали плоской, нагромождением каменной кладки, чтобы незаметно влиться в галерею двора. Массивные ворота были установлены, чтобы показать, что мир — это мост, пройдите по нему, но не стройте на нем дома. Концепция парадного входа по-прежнему имеет большое значение и актуальность в современной архитектуре.

6. КУПОЛ

Купол для кровли в Индии был впервые представлен исламской архитектурой. Купол изменил профиль здания с чисто плоского на вертикальный. Необходимость покрытия больших пролетов без каких-либо физических и визуальных барьеров для удовлетворения основных потребностей гробниц и мечетей приводит к необходимости поиска альтернативной системы кровли. Плоская кровля, распространенная в Индии, имела ограничение, заключающееся в создании очень маленьких пролетов, поддерживаемых балками и кронштейнами, что не позволяло покрыть большие пространства. Поскольку в камне не использовался раствор, строительство зданий, соответственно крытых пролетов, оставалось относительно небольшим. Большие крытые помещения неизменно имели несколько колонн для поддержки, что приводило к многократному разделению пространства на более мелкие участки. Это приводит к созданию не только физических, но и визуальных препятствий и созданию многочисленных барьеров в оптимизации использования пространства. Чтобы преодолеть это ограничение и недостаток, была введена концепция купола, которая широко использовалась в зданиях исламской архитектуры. Конструкция купола неоднократно пересматривалась и пересматривалась, что делало его более эффективным и рациональным с точки зрения охвата больших площадей без какой-либо промежуточной опоры Строительство куполов берет свое начало в системе арок, которая также была занесена в Индию в исламский период. Арки использовались для поддержки основания купола. Использование раствора с бутовой кладкой впервые было применено в Индии для покрытия помещений с использованием купола в качестве крыши. Купола — это не только продукт архитектурного гения, но и чудо строительства.

Большие крытые помещения неизменно имели несколько колонн для поддержки, что приводило к многократному разделению пространства на более мелкие участки. Это приводит к созданию не только физических, но и визуальных препятствий и созданию многочисленных барьеров в оптимизации использования пространства. Чтобы преодолеть это ограничение и недостаток, была введена концепция купола, которая широко использовалась в зданиях исламской архитектуры. Конструкция купола неоднократно пересматривалась и пересматривалась, что делало его более эффективным и рациональным с точки зрения охвата больших площадей без какой-либо промежуточной опоры Строительство куполов берет свое начало в системе арок, которая также была занесена в Индию в исламский период. Арки использовались для поддержки основания купола. Использование раствора с бутовой кладкой впервые было применено в Индии для покрытия помещений с использованием купола в качестве крыши. Купола — это не только продукт архитектурного гения, но и чудо строительства. Гол-Гумбаз в Биджапуре — классический пример высочайшего уровня совершенства, достигнутого в области строительства больших куполов. Полусферический купол Биджапура высотой более 200 футов над землей был построен над простым квадратом в 136 футов. Круглый купол, поддерживаемый кубом внизу, отмечает фазу перехода от куба к куполу. Раньше купола поддерживались перемычками на серии арок, созданных по углу куба внизу, в зависимости от размера купола. Ограничение этого метода заключалось в поддержке только меньших пролетов и создании куполов меньшего диаметра. Чтобы преодолеть эту проблему, в Гол-Гумбазе, Биджапур, была введена система пересекающихся арок, которая разделила квадрат на восьмиугольник, над которым было создано круговое кольцо каменной кладки, выступающее в качестве барабана для строительства купола.

Гол-Гумбаз в Биджапуре — классический пример высочайшего уровня совершенства, достигнутого в области строительства больших куполов. Полусферический купол Биджапура высотой более 200 футов над землей был построен над простым квадратом в 136 футов. Круглый купол, поддерживаемый кубом внизу, отмечает фазу перехода от куба к куполу. Раньше купола поддерживались перемычками на серии арок, созданных по углу куба внизу, в зависимости от размера купола. Ограничение этого метода заключалось в поддержке только меньших пролетов и создании куполов меньшего диаметра. Чтобы преодолеть эту проблему, в Гол-Гумбазе, Биджапур, была введена система пересекающихся арок, которая разделила квадрат на восьмиугольник, над которым было создано круговое кольцо каменной кладки, выступающее в качестве барабана для строительства купола.

Строительство купола также принесло и внедрило новые материалы и новые технологии строительства, которым также продолжали следовать в последующий период. Для возведения купола использовалась кирпичная кладка, залитая бетоном из смеси щебня и богатого известкового раствора. Это сформировало однородную оболочку / моноблоки из виртуального кирпичного железобетона. Купол Биджапура покрывал самую большую непрерывную площадь пола в мире, порядка 18 000 кв. футов. Однако эволюция купола была результатом ряда усилий, предпринятых при использовании материалов и методов строительства, которые нашли свою кульминацию, совершенство. и элегантность в Тадж-Махале в Агре. Купола по-прежнему остаются актуальными и составляют важную часть индийской архитектуры, помимо ценного метода покрытия больших пролетов. Купола широко использовались как неотъемлемая часть архитектурного словаря, и архитекторы будут продолжать использовать их для переопределения и придания зданию четкой формы, профиля и индивидуальности.

Это сформировало однородную оболочку / моноблоки из виртуального кирпичного железобетона. Купол Биджапура покрывал самую большую непрерывную площадь пола в мире, порядка 18 000 кв. футов. Однако эволюция купола была результатом ряда усилий, предпринятых при использовании материалов и методов строительства, которые нашли свою кульминацию, совершенство. и элегантность в Тадж-Махале в Агре. Купола по-прежнему остаются актуальными и составляют важную часть индийской архитектуры, помимо ценного метода покрытия больших пролетов. Купола широко использовались как неотъемлемая часть архитектурного словаря, и архитекторы будут продолжать использовать их для переопределения и придания зданию четкой формы, профиля и индивидуальности.

7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В дополнение к созданию большого количества религиозных и общественных зданий в Индии, исламскому периоду также приписывают строительство ряда столиц. Эти столичные города были созданы на девственной территории вдали от существующих поселений. Эти города должны были быть автономны с точки зрения удовлетворения основных потребностей защиты от захватчиков, обороны, царских резиденций, общественных зданий и резиденций царской армии и системы обеспечения. Соответственно, города были обнесены стеной для защиты правителей и никогда не были большими. Выбранное место неизменно было стратегическим. Количество таких городов было построено в Дели и за его пределами в исламский период. Фатехпур-Сикри остается одним из самых красивых живых примеров исламского мастерства в области планирования столичных городов.

Эти города должны были быть автономны с точки зрения удовлетворения основных потребностей защиты от захватчиков, обороны, царских резиденций, общественных зданий и резиденций царской армии и системы обеспечения. Соответственно, города были обнесены стеной для защиты правителей и никогда не были большими. Выбранное место неизменно было стратегическим. Количество таких городов было построено в Дели и за его пределами в исламский период. Фатехпур-Сикри остается одним из самых красивых живых примеров исламского мастерства в области планирования столичных городов.

С течением времени городская планировка претерпела многочисленные изменения с точки зрения местоположения, планировки и архитектурных элементов. Раньше, когда потребность в обороне была более острой, новые города в Дели стратегически располагались на холмах Аравали, откуда открывался стратегический вид на прилегающие районы. Однако, когда потребности в обороне ослабли, города были перемещены в новые места, подальше от Аравали и ближе к берегам Ямуны на севере, чтобы обеспечить не только обильное снабжение свежим воздухом и водой, но и безмятежную и величественную жизнь. вид величественной Ямуны на город и его жителей. Традиция была продолжена в ряде городов, которые были основаны впоследствии. Помимо четкого выбора места, при планировке столицы исходили из того, что более длинная сторона должна быть обращена к реке, что дает достаточно возможностей для размещения дворцового комплекса вдоль реки из соображений безопасности и обзора. Въезд в город был расположен на противоположной стороне реки, где были здания, непосредственно предназначенные для использования общественностью, что облегчало взаимодействие между королевской властью и общественностью, не мешая нормальному процессу функционирования столицы.

вид величественной Ямуны на город и его жителей. Традиция была продолжена в ряде городов, которые были основаны впоследствии. Помимо четкого выбора места, при планировке столицы исходили из того, что более длинная сторона должна быть обращена к реке, что дает достаточно возможностей для размещения дворцового комплекса вдоль реки из соображений безопасности и обзора. Въезд в город был расположен на противоположной стороне реки, где были здания, непосредственно предназначенные для использования общественностью, что облегчало взаимодействие между королевской властью и общественностью, не мешая нормальному процессу функционирования столицы.

Весь город был спланирован вдоль центральной оси с площадью, разделенной на площади и прямоугольные дворы, в которых размещались различные постройки, соседствующие с природой и садами. Размещение зданий было сделано таким образом, чтобы здания могли сообщаться друг с другом, а не оставаться изолированными. Связь между зданиями была результатом планировки города на принципах урбанистического дизайна. Все планирование вращалось вокруг Диван-и-Хас, который должен был стать сердцем города со всеми королевскими зданиями, расположенными на дальней стороне вдоль реки, должным образом защищенными армейскими казармами. Другие постройки были расположены на противоположной стороне, и доступ к Диван-и-Аам был ограничен для широкой публики. В двух словах это определило основную структуру, которой следовали при планировании последующих городов Дели.

Все планирование вращалось вокруг Диван-и-Хас, который должен был стать сердцем города со всеми королевскими зданиями, расположенными на дальней стороне вдоль реки, должным образом защищенными армейскими казармами. Другие постройки были расположены на противоположной стороне, и доступ к Диван-и-Аам был ограничен для широкой публики. В двух словах это определило основную структуру, которой следовали при планировании последующих городов Дели.

Кульминацией городского планирования в исламский период является город Фатехпур-Сикри, построенный Акбаром в 26 милях к западу от Агры. Столица, расположенная на скалистых холмах Сикри, была построена и, как говорили, в зените проживала более 200 000 человек — больше, чем население Лондона и Рима в то время. Город состоит из больших комплексов королевских, жилых, официальных и религиозных зданий, сгруппированных в один из самых впечатляющих комплексов.

ПАНЧ МАХАЛ, ФАТЕХПУР СИКРИ

Планирование Фатехпур-Сикри во многом определялось:

• Функция, ориентация, топография, безопасность и эстетика, которые определили судьбу города.

• Гибкое планирование, обусловленное широким зонированием.

• Отсутствие формальных улиц с устройством широких террас и парадных дворов, вокруг которых группировались дворцы и павильоны.

• Абсолютная свобода проектирования зданий в соответствии с общей системой контроля развития.

• Зоны обслуживания, включая гидротехнические сооружения, сараи и т. д , расположенные на окраинах.

• Места общего пользования, включая дворы, мечеть Джами и т. д., сгруппированные вокруг резиденций короля/королевы. Наиболее стратегическое расположение отдано королевским зданиям.

• Жесткое соблюдение ориентации.

• Кардинальная ось диктовала расположение зданий со светскими зданиями, расположенными по оси север-юг. Джами Масджид расположена на западе вокруг оси восток-запад.

• Существующая топография сохранена по соображениям экономии и охраны окружающей среды.

• Местный материал, т. е. песчаник , используемый в качестве основного материала для строительства зданий.

• Строительные элементы из песчаника, вырезанные в соответствии со стандартами и предоставленные в распоряжение людей/ремесленников для быстрого строительства зданий на основе сборных элементов.

• Положение здания определяется в геометрической зависимости на основе системы нескольких осей.

Концептуально Фатехпур-Сикри положил начало новой парадигме городского планирования, согласно которой улицы стали общественными местами, а вокруг них сгруппированы здания. Обычных пробок на дорогах удалось избежать, и город превратился в пешеходный город. Его операционный механизм тесно связан с человеческим масштабом, что сделало Фатехпур-Сикри самым гуманным и устойчивым городским поселением. Руководствуясь принципом гибкости, была внедрена новая концепция рационального планирования и развития населенных пунктов. Использование местных материалов при проектировании зданий, руководствуясь основными принципами функциональности, ориентации, топографии и эстетики для создания устойчивых зданий и городов, находит свою актуальность и важность даже в современной архитектурной и планировочной лексике. Искусство планирования и проектирования с участком было усовершенствовано при планировании и развитии города. Таким образом, Фатехпур Сикри продемонстрировал новое видение, подход и концептуальную основу в искусстве и науке градостроительства и архитектуры, которые до сих пор были неизвестны.

Искусство планирования и проектирования с участком было усовершенствовано при планировании и развитии города. Таким образом, Фатехпур Сикри продемонстрировал новое видение, подход и концептуальную основу в искусстве и науке градостроительства и архитектуры, которые до сих пор были неизвестны.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глядя на всю гамму, исламская архитектура оказала быстрое и огромное влияние, до сих пор неизвестное, на язык застроенной среды в Индии и в значительной степени способствовала ее росту и развитию. Слава, уникальность, чувствительность и разнообразие, которые народная архитектура продемонстрировала в Индии, в значительной степени можно отнести к синтезу исламской и индуистской архитектуры. Несмотря на то, что он работал в среде с разными мыслями, идеями и подходами, он придал новую тему, фокус и выражение архитектуре в Индии. Декоративные надписи на стеновых поверхностях из цветного мрамора и глазурованной плитки были впервые представлены в индийских зданиях в этот период, который был в первую очередь периодом формального подхода, принятого при проектировании зданий и использовании материалов. Разнообразие и разнообразие были привнесены благодаря новаторским методам строительства и новым строительным технологиям. Искусство возведения купола внедрено для моста больших пролетов Планировка городов и поселков получила новую тему и поставлена на иной пьедестал, доселе неведомый. Этот образец архитектуры во многом является результатом научно-технических и художественно-творческих принципов архитектуры и в первую очередь основан на органической связи между потребностями людей и их социальной и климатической средой. Соответственно, принятие естественной вентиляции, использование человеческого мастерства, формы здания, продиктованные строительными функциями и орнаментом, стали основными принципами исламской архитектуры, имеющими большое значение и почтение даже в современной архитектуре.

Разнообразие и разнообразие были привнесены благодаря новаторским методам строительства и новым строительным технологиям. Искусство возведения купола внедрено для моста больших пролетов Планировка городов и поселков получила новую тему и поставлена на иной пьедестал, доселе неведомый. Этот образец архитектуры во многом является результатом научно-технических и художественно-творческих принципов архитектуры и в первую очередь основан на органической связи между потребностями людей и их социальной и климатической средой. Соответственно, принятие естественной вентиляции, использование человеческого мастерства, формы здания, продиктованные строительными функциями и орнаментом, стали основными принципами исламской архитектуры, имеющими большое значение и почтение даже в современной архитектуре.

Для достижения порядка, красоты и гармонии в зданиях исламская архитектура оптимальным образом использовала тесную связь между математикой и архитектурой. Он использовал пропорции, основанные на соотношении 1: √ 2 в дизайне зданий.