Скульптура и архитектура 19 века в россии: Проверка браузера, пожалуйста, подождите…

Русская архитектура и скульптура 19 века

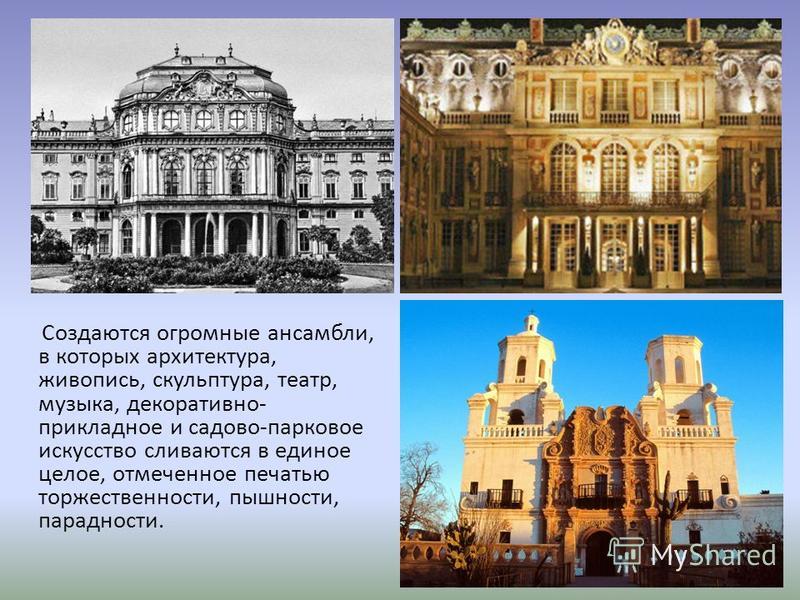

Первую треть XIX называют “ золотым веком ” русской культуры. Начало его совпало с эпохой классицизма в русской литературе и искусстве.

Здания, построенные в стиле классицизма отличаются чётким и спокойным ритмом, выверенностью пропорций. Ещё в середине XVIII века Петербург утопал в зелени усадеб и был во многом похож на Москву. Затем началась регулярная застройка города. Петербургский классицизм — это архитектура не отдельных зданий, а целых ансамблей, поражающих своим единством и гармоничностью. Работа началась с возведения здания Адмиралтейства по проекту Захарова А. Д. Принципиальное значение имело возведение в начале XIX века здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Невский проспект, главная магистраль Петербурга, приобрёл вид единого ансамбля с постройкой Казанского собора. Сорок лет строился, начиная с 1818 года, Исаакиевский собор в Петербурге — самое большое здание, возведённое в России в первой половине XIX века.

По проекту была возведена грандиозная постройка, состоящая из двух П-образных корпусов. Длина главного фасада достигла 406 метров. Здание было украшено башней, окруженной колоннадой и увенчанной куполом со шпилем. На шпиле установили флюгер в виде кораблика, ставший одним из символов Санкт-Петербурга. Здание Адмиралтейства было украшено скульптурами, образы которых связаны с легендами и мифами о морской стихии.

Адмиралтейство

арх. Захаров

В истории мировой архитектуры Захаров Андреян Дмитриевич оставил заметный след. Его период творчества совпал с расцветом русского зодчества. Дата рождения Захарова А.Д. – 8 августа 1761 года. Одаренный от природы ребенок родился в Санкт-Петербурге. Его отец состоял на службе в Адмиралтейской коллегии. В шестилетнем возрасте он становится учеником художественного училища, что состояло при Академии художеств. Закончив его, Андреян Дмитриевич переходит на архитектурное отделение и здесь показывает свои способоси. Ни одна его работа не осталась незамеченной. Ему вручают серебряные медали за проекты загородного дома и дома принцев.

Жаль, что самому автору не удалось увидеть плод своего труда во всей красе. Все работы по Адмиралтейству были закончены уже после его кончины. Андреян Дмитриевич тяжело заболел. Так и не оправившись от недуга, Захаров умирает 8 сентября 1811 года в пятидесятилетнем возрасте.

Жаль, что самому автору не удалось увидеть плод своего труда во всей красе. Все работы по Адмиралтейству были закончены уже после его кончины. Андреян Дмитриевич тяжело заболел. Так и не оправившись от недуга, Захаров умирает 8 сентября 1811 года в пятидесятилетнем возрасте.Казанский собор был задуман как главный храм столицы и был построен в 1801-1811 годах по проекту и под руководством выдающегося зодчего А. Н. Воронихина . Его главной святыней должна была стать «чудотворная» икона Казанской богоматери, считавшаяся покровительницей дома Романовых . Собор стал памятником русской военной славы: в нем разместили трофеи Отечественной войны 1812 года. В 1813 году здесь был похоронен великий русский полководец М. И. Кутузов

Воронихин Андрей Никифорович (1759—1814), архитектор.

Родился 28 октября 1759 г. в селе Новое Усолье (ныне в Пермской области) в семье крепостного, принадлежавшего графу А. С. Строганову. С 1777 г. жил в Москве, где учился живописи, здесь же увлёкся архитектурой. В последние месяцы жизни (скончался 5 марта 1814 г. в Петербурге) Воронихин трудился над двумя крупными проектами, которые так и не были воплощены: храм-памятник и монумент в честь победы над Наполеоном I. Кроме того, Воронихин вёл большую педагогическую работу в Академии художеств; сделал массу рисунков для Императорского стекольного завода в Петербурге и для гранильных фабрик.

С. Строганову. С 1777 г. жил в Москве, где учился живописи, здесь же увлёкся архитектурой. В последние месяцы жизни (скончался 5 марта 1814 г. в Петербурге) Воронихин трудился над двумя крупными проектами, которые так и не были воплощены: храм-памятник и монумент в честь победы над Наполеоном I. Кроме того, Воронихин вёл большую педагогическую работу в Академии художеств; сделал массу рисунков для Императорского стекольного завода в Петербурге и для гранильных фабрик.

БИОГРАФИЯ

Настоящая фамилия его была Рикар (фр. Ricard). Родился в 1786 году, в Шайо (департамент Сены, во Франции ), учился в Париже под руководством Перрье, Фонтена и Антуана Коммарье (отчим), участвовал в постройке церкви Марии Магдалины.

После окончания Школы архитектуры Монферран в 1813 году поступил на военную службу в наполеоновскую почётную гвардию. Отличившись в сражении при Арно, был награжден орденом Почетного легиона и получил чин старшего квартирмейстера. Вышел в отставку вскоре после Лейпцигской битвы.

Вышел в отставку вскоре после Лейпцигской битвы.

Апрель 1814 года коренным образом изменил его судьбу. Монферрану удалось привлечь к себе внимание Александра I, преподнеся ему «Альбом разных архитектурных проектов, посвященных Его Величеству Императору Всероссийскому Александру I», выполненный собственноручно. Это событие произошло сразу же после вступления русских войск в Париж

Исакиевский собор , одно из самых величественных сооружений Петербурга, построен в середине 19 века по проекту О. де Монферрана ., Его верхняя часть, увенчанная необъятным куполом с благородной темной позолотой, возвышается над всеми окружающими зданиями и хорошо видна с крыши Зимнего дворца. Прямо от стен Зимнего Дворца начинается зелень Адмиралтейского парка, который простирается до Сенатской площади.

В центре столицы, на Дворцовой площади К.И.Росси возводит здание Генерального штаба (1819-1829).

Сенат и Синод , строительство 1829-1834 гг. , архитектор

, архитектор

К.И. Росси . Здание Сената и Синода — последнее большое произведение великого зодчего. Два здания, украшенных 8 — колонными лоджиями коринфского ордера, соединены аркой. Памятник архитектуры отличает богатый скульптурный декор .

День рождения: 03.05 . 1931 года Место рождения: Милан , Италия Дата смерти: 04.09.1997 года Место смерти: Милан , Италия Гражданство: Италия

Александринский театр

Является одним из старейших профессиональных театров в России. Здание театра построено по проекту архитектора К. Росси . Александринский театр входит в ансамбль двух площадей и улицы, последняя носит имя К. Росси и по истине является архитектурным чудом, да впрочем, и сам театр представляет собой шедевр Русского классицизма. Торжественное открытие театра состоялось в 1832 году, назван он в честь жены Николая I

Михайловский дворец был задуман в дар великому князю Михаилу Павловичу от его брата Императора Александра I. Строительство велось с 1819 по 1825 год по проекту и под руководством

Строительство велось с 1819 по 1825 год по проекту и под руководством

К.И. Росси .

В композиции дворца нашла свое применение традиционная для русского классицизма усадебная схема.

Всемирно известные дворцы, парки и архитектурные ансамбли Петергофа представляют собой выдающийся памятник русской художественной культуры XVIII — XIX веков. Основанный в самом начале XVIII столетия императором Петром I, неподалеку от новой северной столицы, Петергоф должен был стать самой роскошной летней царской резиденцией. Главная заслуга в его создании принадлежит множеству выдающихся архитекторов, художников и неизвестных ремесленников. Восхитительные парки, фонтаны различных форм и типов (всего 176), 4 каскада, величественные дворцы, позолоченные статуи античных богов и героев, выдающиеся собрания скульптуры, живописи и произведений декоративного искусства делает Петергоф уникальным и бесценным достоянием мировой культуры.

Петергоф

Манеж в Москве был построен в 1817 по случаю 5-летней годовщины победы России в Отечественной войне 1812 года по проекту архитектора А. А.Бетанкура. В 1824—1825 годах отделано в стиле ампир О.Бове. Манеж был предназначен для проведения военных смотров, поэтому был рассчитан на 2000 человек.

А.Бетанкура. В 1824—1825 годах отделано в стиле ампир О.Бове. Манеж был предназначен для проведения военных смотров, поэтому был рассчитан на 2000 человек.

Здание Большого театра (строительство 1824 г., архитекторы Бове , Жилярди и др.) — один из лучших образцов русской, классической архитектуры

Памятник Минину и Пожарскому был первым памятником в Москве, поставленным не в честь государя, а в честь народных героев. Вот так описывает памятник сам автор — Иван Петрович Мартос :»Греки и римляне, равно как в науках и художествах, так и успехами оружия, воздвигали своим мужам памятники и, передав потомству их подвиги в величественных изображениях, тем самым увековечили и собственную славу. И наше Отечество воздвигает немало памятников таким редкостным мужам, таким бессмертным героям, чья любовь к Отечеству повергла бы в изумление Рим и Грецию». В 1803 году начался сбор пожертвований на памятник Минину и Пожарскому, который был воздвигнут на Красной площади в 1818 году. Большая заслуга Мартоса состоит в том, что он языком классицизма сумел ярко выразить мужество и силу русских людей.

Большая заслуга Мартоса состоит в том, что он языком классицизма сумел ярко выразить мужество и силу русских людей.

Постепенно в условиях распада феодально-крепостнической формации и становления капиталистических отношений на смену классицизму пришла эклектика. Это свободный выбор и произвольное сочетание приемов и форм различных исторических стилей, соединявшихся с современными функционально-планировочными решениями. Использование всего архитектурного наследия прошлого не означало, однако, что в зодчестве наступила пора бесстилья или всестилья. При внешней пестроте эклектика в целом обладала определенным единством основных принципов и художественного языка. Она и была архитектурным методом и стилем эпохи капитализма в России. Ранний этап эклектики (1830-1860) связан с романтическим стилизаторством. Суть его — в разнообразии и «умном выборе» исторических прототипов. Они должны были ассоциативно раскрывать назначение и характер зданий. Так, для православных храмов привлекались, как правило, формы древнерусского или византийского зодчества, для лютеранских церквей — готики, для общественных зданий — ренессанса, для дворцов и особняков — ренессанса и барокко. Основоположником официального течения «русского стиля» современники провозглашали К. А. Тона . Стали использоваться новые материалы и конструкции.

Так, для православных храмов привлекались, как правило, формы древнерусского или византийского зодчества, для лютеранских церквей — готики, для общественных зданий — ренессанса, для дворцов и особняков — ренессанса и барокко. Основоположником официального течения «русского стиля» современники провозглашали К. А. Тона . Стали использоваться новые материалы и конструкции.

Все большее внимание архитекторы уделяли функционально-планировочной организации зданий. Строились неизвестные прежде виды сооружений — железнодорожные вокзалы, «пассажи», крупные производственные корпуса. Самым распространенным типом зданий являлись многоквартирные доходные дома. Прокладывались новые улицы, расширялись и урегулировались старые, устраивались сады, скверы и бульвары. Возводилось много торговых, банковских, учебных, зрелищных и больничных зданий и комплексов.

Москва

Инициаторами создания Политехнического музея были ученые, объединившиеся в 1864 году в Императорское Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ). Общество ставило своей целью содействовать развитию науки и распространению естественно-научных знаний. возникла мысль создать в Москве общедоступный Музей прикладных знаний Чтобы собрать экспонаты для музея, было решено устроить в Москве Всероссийскую промышленную выставку, приурочив ее к 200-летию со дня рождения Петра I. Экспонаты выставки должны были носить познавательный характер: раскрывать основы производства, демонстрироваться в действии, служить образовательным целям. Торжественное открытие выставки состоялось 30 мая 1872 года

Общество ставило своей целью содействовать развитию науки и распространению естественно-научных знаний. возникла мысль создать в Москве общедоступный Музей прикладных знаний Чтобы собрать экспонаты для музея, было решено устроить в Москве Всероссийскую промышленную выставку, приурочив ее к 200-летию со дня рождения Петра I. Экспонаты выставки должны были носить познавательный характер: раскрывать основы производства, демонстрироваться в действии, служить образовательным целям. Торжественное открытие выставки состоялось 30 мая 1872 года

Исторический музей в Москве, центральный государственный музей. Основан в 1872 г., открыт в1883 г. Крупнейшее хранилище памятников отечественной истории и культуры. Московская Городская Дума отдала свой собственный участок — несомненно, лучший в городе – под возведение музея, призванного раскрыть и возвеличить тысячелетнюю историю государства Российского (арх. В.О.Шервуд ).

В 1839 году на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа Спасителя

в память избавления России от наполеоновского нашествия .

Заложен в 1839 году по проекту архитектора К.А.Тона . Он соединил классицизм с «русским стилем». Храм расположен в центре Москвы недалеко от Кремля на берегу Москва-реки. Он строился почти 44 года, в 1883 был открыт для богослужения. 5 декабря 1931 здание храма было до основания уничтожено взрывом. Храм был восстановлен в 90-е годы ХХ века и вновь открыт для посещений и службы с 2000 года.

На высоком Боровицком холме расположен Большой Кремлевский дворец . Его фасад обращен в сторону Москвы-реки и протянулся с запада на восток на 125 метров. Дворец построен в 1838-1849 годах группой русских архитекторов под руководством К.А.Тон а. Дворец был временной резиденцией императорской семьи во время пребывания ее в Москве.

В 1852 году в культурной жизни России произошло примечательное событие. Открыл свои двери Эрмитаж , где были собраны художественные сокровища императорской фамилии. В России появился первый общедоступный художественный музей.

Набережные и мосты Санкт-Петербурга

Аничков мост

(арх. Клодт)

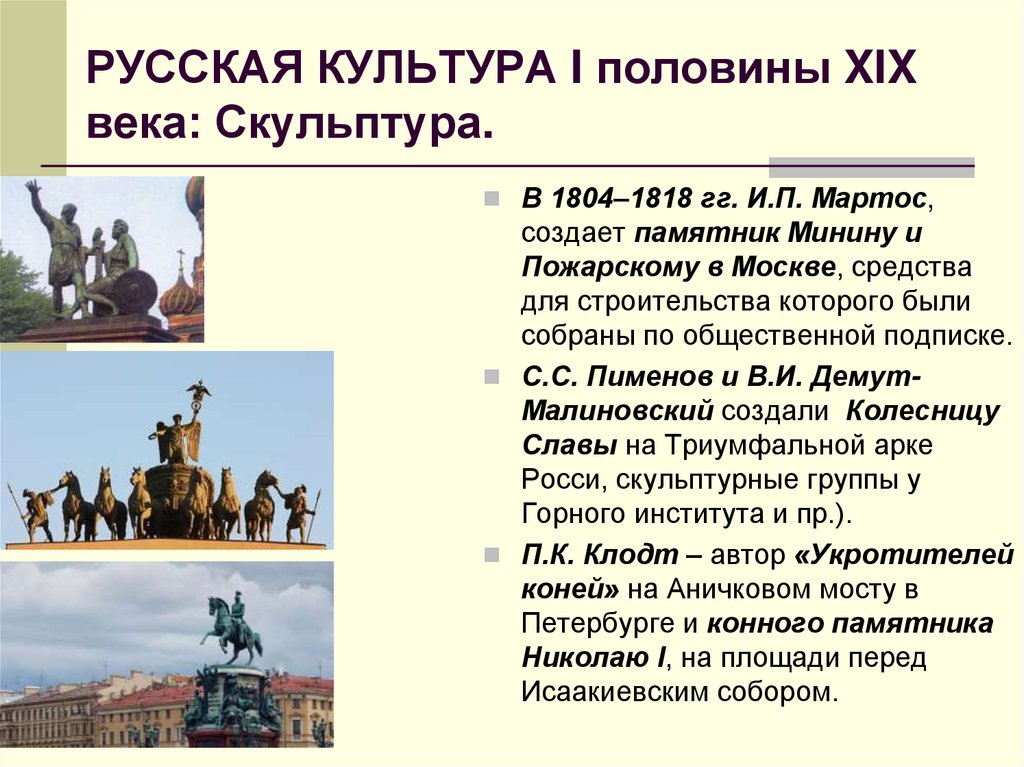

Скульптура XIX века в России

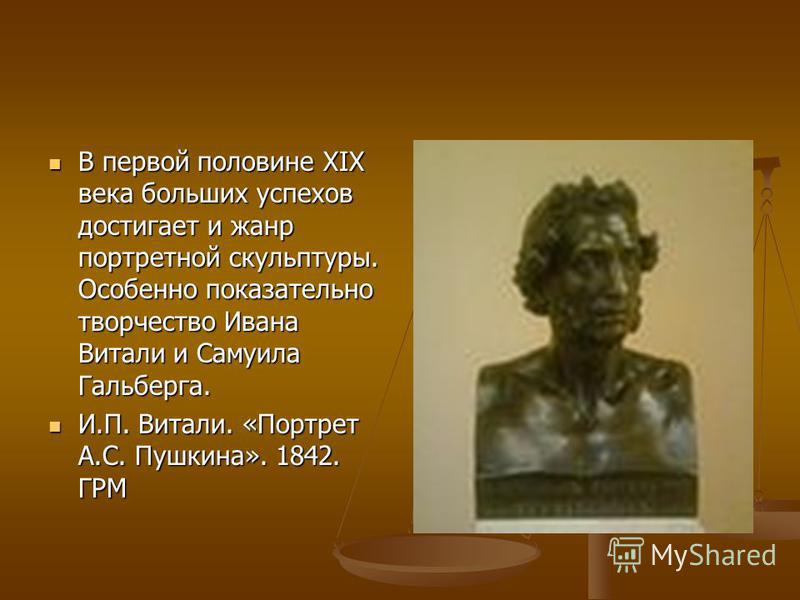

В начале 19 века русская скульптура, отразившая подъём национального самосознания, развивавшаяся под влиянием освободительных патриотических идей русских просветителей, приобретает мировое значение. К высшим достижением русской и мировой скульптуры этого времени принадлежат глубоко правдивые портретные бюсты Шубина (Ломоносова, Павла I, Екатерины II). Выделяются жизненной полнотой, многогранностью и человечностью образов, произведения представителей русского классицизма: Мартоса, Пименова и др. Патриотический пафос и гуманизм, мастерство художественного обобщения и классическая ясность замысла отличают скульптуру русского классицизма, давшую замечательные образцы героических монументальных памятников, станковой круглой скульптуры и рельефа, органического единства скульптуры с архитектурой и садово-парковым искусством. В середине 19 века с ростом демократических тенденций в искусстве усиливается стремление русских скульпторов к исторической и бытовой конкретности образов ( Орловский, Витали Клодт ). Во второй половине 19 века крупн ейшим представителем демократического реализма в скульптуре, автором насыщенных глубоким психологическим содержанием статуй русских исторических деятелей был Антокольский , создавший композиции: Иван Грозный, Пётр I, Нестор-Летописец, Смерть Сократа. Отдельные реалистические памятники создали Опекушин, Микешин, Волнухин . Большое значение приобрела станковая жанровая скульптура, обращавшая к темам крестьянской жизни ( Чижов, Беклемишев, Лансере ).

В середине 19 века с ростом демократических тенденций в искусстве усиливается стремление русских скульпторов к исторической и бытовой конкретности образов ( Орловский, Витали Клодт ). Во второй половине 19 века крупн ейшим представителем демократического реализма в скульптуре, автором насыщенных глубоким психологическим содержанием статуй русских исторических деятелей был Антокольский , создавший композиции: Иван Грозный, Пётр I, Нестор-Летописец, Смерть Сократа. Отдельные реалистические памятники создали Опекушин, Микешин, Волнухин . Большое значение приобрела станковая жанровая скульптура, обращавшая к темам крестьянской жизни ( Чижов, Беклемишев, Лансере ).

Несмотря на значительные достижения скульптуры 19 века, засилье академических и натуралистических течений в условиях буржуазного общества вызвало в ряде областей заметное снижение идейно-художественного уровня. В конце 19 века в условиях разложения буржуазной культуры образуются другие течения — импрессионизм, «стиль модерн», символизм и другие, которые привели к полному распаду скульптурной формы: заставили отказаться от национальных реалистических традиций, изображения действительности, привели к уродливым и бессмысленным экспериментам .

Федот Шубин

Аникушин

Степан Пименов

Опекушин,Чижов

Николай Пименов

Борис Орловский

Евгений Лансере

Опекушин

Марк Антокольский

Витали

Садово-парковое искусство

История отечественного садово-паркового искусства начинается в эпоху правления Петра I. Сады и парки начинают рассматриваться как предмет искусства. В конце XIX века начинают возникать дворянские усадьбы (Абрамцево в Подмосковье, Талашкино под Смоленском, Ясная Поляна в Тульской области, Спасо-Лутовиново в Орловской, Михайловское, Тригорское.), устроители которых стремятся возродить «русский стиль», забытое народное искусство. Здесь возводятся целые комплексы оригинальных построек в духе древнерусского зодчества, сад украшается резными изображениями сказочных богатырей, фантастических птиц, расписными оградами, воротами, мостиками, скамьями и т. п. Эти усадьбы становятся центрами культурной жизни России, где под покровительством гостеприимного хозяина-мецената собирались музыканты, живописцы, архитекторы, театральные деятели, писатели (Поленов, Репин, Врубель, Рерих, Коровин, Головин, Стравинский и др.), объединенные общими вкусами и интересами. Россия 19-го века был веком усадеб. Неповторимый быт, неспешное течение жизни описывали столпы русской литературы, дворяне, сами владельцы усадеб — Пушкин, Тургенев, Толстой. Самый богатый, самый совершенный русский язык рождается в этой среде среднепоместного дворянства.

п. Эти усадьбы становятся центрами культурной жизни России, где под покровительством гостеприимного хозяина-мецената собирались музыканты, живописцы, архитекторы, театральные деятели, писатели (Поленов, Репин, Врубель, Рерих, Коровин, Головин, Стравинский и др.), объединенные общими вкусами и интересами. Россия 19-го века был веком усадеб. Неповторимый быт, неспешное течение жизни описывали столпы русской литературы, дворяне, сами владельцы усадеб — Пушкин, Тургенев, Толстой. Самый богатый, самый совершенный русский язык рождается в этой среде среднепоместного дворянства.

Это уникальный литературный и художественный центр Подмосковья. Усадьба XVIII века, в 1843 году была куплена писателем С.Т.Аксаковым. Абрамцево -архитектурные памятники в «русском стиле» конца XIX века, экспозиции музея посвящены жизни и творчеству жителей и гостей Абрамцева, среди которых писатели: Аксаков, Гоголь, Тургенев; художники: Репин, Суриков, Серов, Врубель, Коровин, Васнецов; здесь бывали Щепкин, Шаляпин и др.

Он был разбит в регулярном стиле. Деревья и кусты были подстрижены в виде геометрических фигур — шаров, кубов, пирамид. Из зелени создают затейливые беседки, галереи, лабиринты. Кроме того, сад украшают статуями. Это самая ранняя в России коллекция итальянской скульптуры конца 18 — начала 19 веков. Единственное здание петровских времен, сохранившееся в Летнем саду,- Летний дворец Петра I. В 1826 году на территории Летнего сада был построен Кофейный домик по проекту архитектора К.И. Росси. В 1827 году был построен Чайный домик по проекту архитектора Л. Шарлеманя. Круглый год в павильонах проходят выставки современного искусства — живописи, графики, фотографии. В 1838 году у южного входа была установлена огромная порфировая ваза. Это Эльфдальская ваза — подарок шведского короля Николаю I. В 1855 году на одной из площадок Летнего сада установили памятник Ивану Андреевичу Крылову, который был выполнен скульптором П.К. Клодтом. Гранитный пьедестал памятника украшен горельефами на сюжеты известных басен И. А. Крылова.

А. Крылова.

Летний сад — старейший сад Санкт-Петербурга, летняя резиденция Петра I.

Ораниенбаум:

дворец и парк Дворцово — парковый ансамбль на южном берегу Финского залива, напротив города — крепости Кронштадт. (архитекторы Д.Фонтана и И.Шедель), памятник архитектуры 18-19 вв. Знамениты пейзажные парки середины 19 в.

Павловск: дворец и парк — выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца 18 — начала 19 в., летняя резиденция русского императора Павла I и его семьи. Это один из самых крупных в Европе пейзажных парков — площадью 600га. Ансамбль дворца и парка создавался в течение 50 лет на берегах реки Славянки — архитекторы Ч. Камерон, Д Кваренги, А.Воронихин, К Росси.

Дворцово-парковый ансамбль

Царское село — загородная резиденция российских императоров — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства 18-19вв. Три его парка занимают 600 гектаров, где более 100 архитектурных сооружений — от величественных дворцов и монументальных памятников до камерных павильонов и парковой скульптуры. Композиционный центр царскосельского ансамбля — Екатерининский дворец.. В собрании музея — заповедника около 20 тыс экспонатов русского и западноевропейского искусства. Рядом с дворцом расположен Царскосельский лицей, элитарное учебное заведение начала XIX в. для выходцев из знатных дворянских семей, где воспитывался великий русский поэт А.С. Пушкин, в настоящее время — филиал Музея А.С. Пушкина.

Три его парка занимают 600 гектаров, где более 100 архитектурных сооружений — от величественных дворцов и монументальных памятников до камерных павильонов и парковой скульптуры. Композиционный центр царскосельского ансамбля — Екатерининский дворец.. В собрании музея — заповедника около 20 тыс экспонатов русского и западноевропейского искусства. Рядом с дворцом расположен Царскосельский лицей, элитарное учебное заведение начала XIX в. для выходцев из знатных дворянских семей, где воспитывался великий русский поэт А.С. Пушкин, в настоящее время — филиал Музея А.С. Пушкина.

В 1823 году Красноярск становится губернским городом. Это был регулярный город, с рациональной, простой планировкой. Его улицы были прямые и ровные, кварталы -примерно одинаковыми по размеру и имели правильные геометрические формы. В середине XIX века дворянская культура, которая во многом определяла эстетическую направленность русского классицизма, постепенно вытеснялась формировавшимися воззрениями и вкусами нарождающегося и крепнущего класса буржуазии: купцов, фабрикантов и золотопромышленников.

Богачи и крупные чиновники Красноярска переселялись в каменные дома или деревянные особняки. С 30-х годов стали появляться деревянные тротуары, уличные фонари, набережную Енисея обсадили деревьями. Наиболее значительными сооружениями нового типа в Красноярске второй половины XIX в. явились здания мужской гимназии (1868 г., ныне корпус политехнического института на улице Ленина), женской гимназии (1878 г., здание педагогического института на улице Ленина). Рождественский собор в Красноярске по проекту К.А. Тона восхищал своей архитектурной внешностью и изящной отделкой. На Парижской всемирной выставке 1900 года, в отделе окраин, была выставлена модель Енисейского моста и модель деревянного кессона системы инженера-механика Е.К. Кнорре, примененного взамен железных при постройке многих мостов Сибирской дороги. На склоне Афонтовой горы размещались дачи известных красноярских купцов Кузнецова, Гадалова, Юдина, быстро и сказочно разбогатевших в середине 19 века на разработках месторождений золота и его добычи.

Часовня на Караульной горе (1855) – символ

г. Красноярска

Это центральная и наиболее любимая красноярцами улица. Она пять раз меняла свои названия: Большая улица, улица Воскресенская — по имени первого каменного трехэтажного Воскресенского собора, возведенного на Стрелке в середине 19 века.

Архитектурная летопись каменных зданий, сохранившихся до сегодняшних дней в Красноярске, так же, как и деревянных, началась в девятнадцатом столетии. Наиболее ранние из них, построенные в первые десятилетия века, расположены на участке между Стрелкой и улицей Сурикова. Здесь, на бывшей Воскресенской улице, находится один из старейших каменных домов города (пр. Мира, 29), возведенный в 1810-е годы. Крупным общественным зданием города, сохранившим до настоящего времени черты позднего классицизма, является Гостиный двор , ныне расположенный на улице К.Маркса 6, бывшей Гостинской. Первый проект гостиного двора был составлен на рубеже 1830-1831 годов. В начале 1860-х годов Красноярскими властями было решено построить новое здание городской больницы. В 1898-1899 годах по проекту архитектора А.А.Фольбаума был построен административный корпус больницы (ныне пр.Мира, 61/ Вейнбаума, 15).

В начале 1860-х годов Красноярскими властями было решено построить новое здание городской больницы. В 1898-1899 годах по проекту архитектора А.А.Фольбаума был построен административный корпус больницы (ныне пр.Мира, 61/ Вейнбаума, 15).

Литературный музей

расположился в одном из красивейших зданий,

памятнике архитектуры конца XIX века

В 1804 году начинается строительство приходской Благовещенской церкви (ныне пересечение улиц Ленина и 9 января) — третий каменный храм в городе. Построена в стиле Сибирского Барокко

Один из символов Красноярска — старинный железнодорожный мост через Енисей все-таки будет демонтирован. Судьба этого памятника архитектуры оставалась неопределенной несколько лет. Мост, построенный в конце 19 века, разделил Гран-при со знаменитой Эйфелевой башней на Всемирной выставке в Париже, вошел в сотню самых красивых мостов мира и попал в список культурного наследия ЮНЕСКО. Однако, по мнению специалистов, сегодня ветхие конструкции царских времен представляют реальную угрозу для речного и железнодорожного транспорта. Тем не менее, мост не исчезнет бесследно. Одно из его звеньев будет установлено на набережной Енисея в центре города в качестве памятника .

Однако, по мнению специалистов, сегодня ветхие конструкции царских времен представляют реальную угрозу для речного и железнодорожного транспорта. Тем не менее, мост не исчезнет бесследно. Одно из его звеньев будет установлено на набережной Енисея в центре города в качестве памятника .

12 февраля 1889 года открыт Красноярский краеведческий музей . Инициаторами возникновения музеев в Енисейской губернии были: в Минусинске – Николай Михайлович Мартьянов, в Енисейске – Александр Игнатьевич Кытманов, а в Красноярске – Иннокентий Алексеевич и Юлия Петровна Матвеевы. Музей расположился в доме наследников купца Крутовского Каратанова,11). В связи с ростом коллекций, активизации просветительской работы появилась необходимость в специальном здании, которое ныне украшает набережную города.

Усадьба Крутовских

Усадьба Суриковых — типичная сибирская усадьба XIX века Двухэтажный деревянный рубленный дом, построенный из прочной породы сибирского дерева — лиственницы — в 1830 г. , без единого гвоздя, обшит тесом. Дом не перестраивался, сохранился в первозданном виде, сохранилась и усадьба с флигелем и надворными постройками. Характерно, что все входы в дом — парадный, черный и вход на первый этаж под террасой — находятся во дворе, на улицу выходит только торец дома.

, без единого гвоздя, обшит тесом. Дом не перестраивался, сохранился в первозданном виде, сохранилась и усадьба с флигелем и надворными постройками. Характерно, что все входы в дом — парадный, черный и вход на первый этаж под террасой — находятся во дворе, на улицу выходит только торец дома.

Енисейск

«Дом с колоннами» — бывший дом купца Дементьева. Построен в 1820-х годах. яркий образец классицизма в жилой архитектуре на всей территории бывшей Енисейской губернии

Первое производственное здание города — типография Дементьева (1890-е гг). Стиль – эклектика .

Здание бывшей мужской гимназии (конец XIX века).

Здание конца XIX века. Сейчас в нем размещается краеведческий музей.

Особняк купца Кытманова, вторая половина XIX века.

На доме табличка:»Здесь в 1913 г. останавливался Фритьоф Нансен».

Спасибо за внимание!!!

Подготовила : Бугакова Надежда

Учитель: Бугакова С. Ю.

Ю.

Русская скульптура 19 века

Начало 19 века в России связано с ростом национального и патриотического самосознания. Война с Наполеоном стимулировала всплеск гражданских чувств населения. В искусстве это выразилось в новом и модном стиле Ампир, который во многом был схож с классицизмом и отличался большей пышностью и декоративностью.

Пластические фигуры, украшающие здание Адмиралтейства, были созданы лучшими представителями русской скульптуры Теребневым, Щедриным, Пименовым и Демут-Малиновским. Многочисленные нимфы, герои и гении, украшающие все фасады здания, фронтоны и фризы — не только украшают, но и вносят глубокий символический смысл, полнее раскрывая замысел архитектора.

Лучшие образцы декора украшают здание Биржи и ростральные колонны стрелки Васильевского острова. В создании скульптур принимали участие французские мастера Камберлен и Тибо, однако выполнены они русскими мастерами, взявшими за основу лишь модели французов.

Одним из самых заметных скульпторов России в начале 19 века был Иван Мартос. Настоящую известность мастер приобрел после создания памятника Минину и Пожарскому. Кроме этого программного произведения, Мартос создал целый ряд восхитительных надгробных памятников (Собакиной, Куракиной, Гагариной, Волконской). Аллегорические фигуры надгробий поражают реалистичностью, точностью деталей, а также эмоциональной насыщенностью.

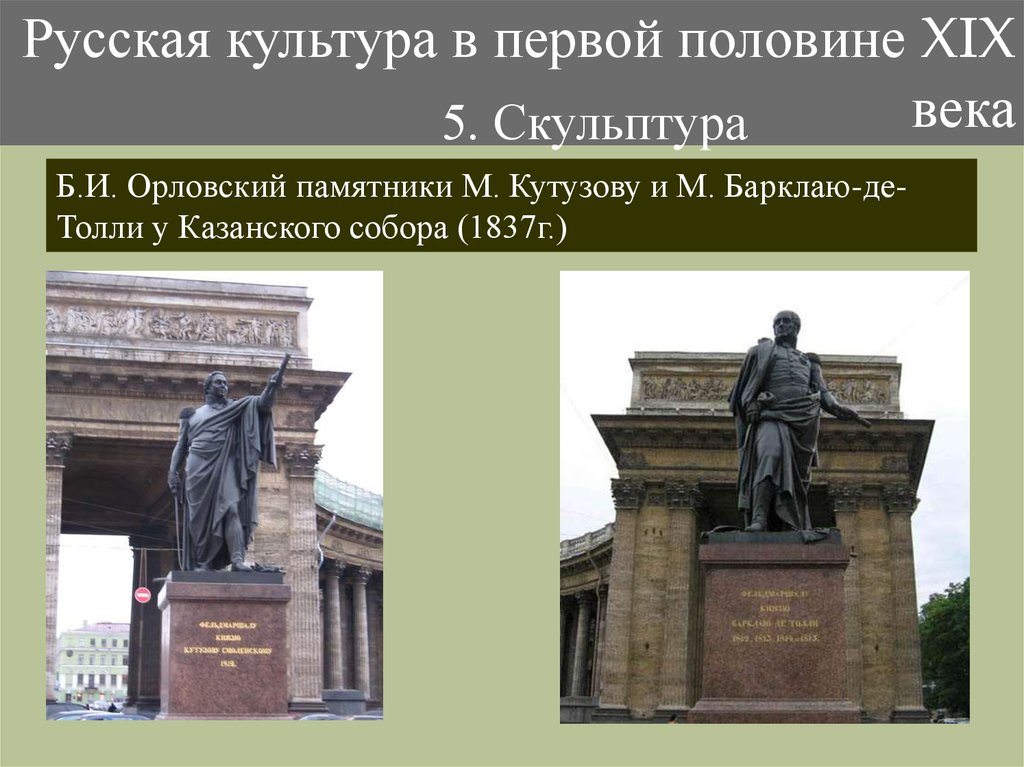

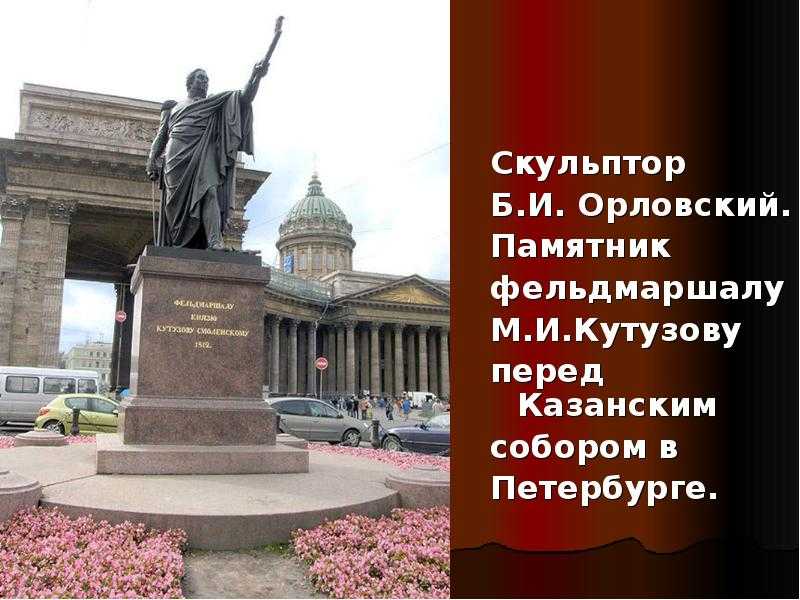

Скульптуры великих русских полководцев Кутузова и Барклая-де-Толли украшают площадь перед Казанским собором в Петербурге. Автор фигур — Борис Орловский. Патриотический пафос, величие и героизм — вот главные черты этих работ. Мастер является автором фигуры Ангела на Александровской колонне в центре Дворцовой площади.

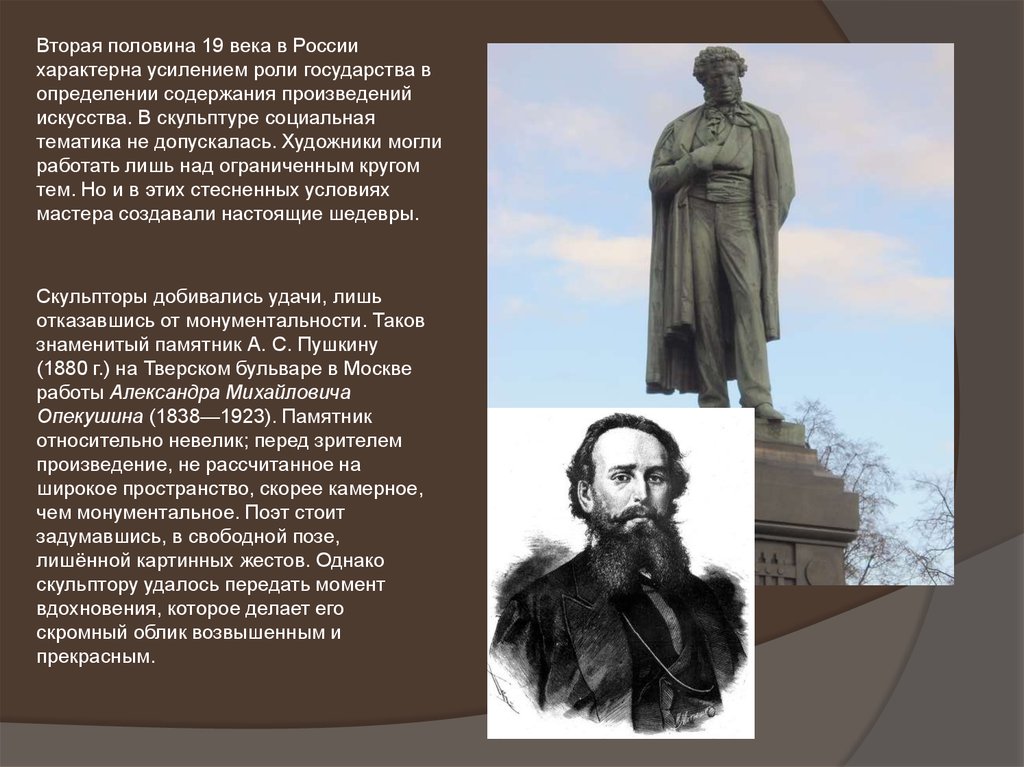

Вторая половина 19 века в России характерна усилением роли государства в определении содержания произведений искусства. В скульптуре социальная тематика не допускалась. Художники могли работать лишь над ограниченным кругом тем. Но и в этих стесненных условиях мастера создавали настоящие шедевры.

Художники могли работать лишь над ограниченным кругом тем. Но и в этих стесненных условиях мастера создавали настоящие шедевры.

Жанровые работы Пименова и Логановского, украшающие залы Русского музея, полны драматизма и эмоциональной выразительности («Парень, играющий в бабки», «Парень, играющий в свайку»). Тонким лиризмом и теплотой наполнена работа Ставассера «Мальчик, удящий рыбу». Мастер очень умело использует преимущества мрамора для передачи хрупкости юной мальчишеской фигуры.

Среди работ скульптора Клодта особое место занимают монументы Николаю I, а также фигуры на Аничковом мосту. Блестящий реалист, мастер сумел передать в своих работах красоту человеческого тела, мощь сил природы (вздыбившийся конь), а также государственное величие (монумент императору).

К этому периоду относится и творчество великого Опекушина, автора памятника Пушкину, а также члена творческих групп, создававших монумент «Тысячелетие России», а также памятник императрице Екатерине Второй.

Исторический жанр в скульптуре второй половины 19 века немыслим без работ Антокольского, чье искусство также высоко ценилось в Западной Европе.

| |||||||||||||||||||||||

Ключевое слово SearchAdvanced Search Поисковые книги для: Советы по поиску

96696. Show all books public access books [?] | |||||||||||||||||||||||

: История :: Культура и искусство :: Россия-ИнфоЦентр

Вернуться к Художественная культура XIX века Часть 1

Выдающиеся черты архитектуры и монументального искусства наиболее ярко воплотились в творчестве архитекторов А. Воронихин, А. Захаров и Тома де Томон.

А. Н. Воронихин (1759 — 1814) — создатель великолепного и всемирно известного Казанского собора в Санкт-Петербурге. Его могучие портики с колоннами монументальны, а купол легкий и изящный. Архитектор уделял большое внимание значению декоративной скульптуры и привлек к ее созданию крупнейших скульпторов того времени И. Мартоса, И. Прокофьева, Ф. Щедрина.

А. Д. Захаров (1761-1814) реконструировал здание Адмиралтейства, сохранив его облик и архитектурные элементы, в первую очередь, знаменитый позолоченный шпиль Коробова.

Важнейшим сооружением Томаса де Томона (1760 — 1813) было величественное сооружение Биржевого дома, окруженного доисторическими галереями с колоннами-портиками. Этот архитектурный ансамбль определил облик исторического центра Петербурга.

В Москве работали О. И. Боу (1784-1834), занимавшийся реконструкцией Красной площади, Д. И. Жилярди (1788-1845), А. Г. Григорьев (1782-1868) и др. архитекторы.

Замечательны работы К. И. Росси (1775-1849), создателя выдающихся ансамблей петербургских площадей, улиц и архитектурных сооружений, таких как Главный штаб на Дворцовой площади, Михайловский дворец (ныне Русский музей ), Михайловская площадь (ныне площадь Искусств), новый Общественный театр (ныне Драматический театр им. А. С. Пушкина), здания Сената и Синода, соединенные аркой, и другие.

И. Росси (1775-1849), создателя выдающихся ансамблей петербургских площадей, улиц и архитектурных сооружений, таких как Главный штаб на Дворцовой площади, Михайловский дворец (ныне Русский музей ), Михайловская площадь (ныне площадь Искусств), новый Общественный театр (ныне Драматический театр им. А. С. Пушкина), здания Сената и Синода, соединенные аркой, и другие.

Одним из последних крупных монументальных сооружений русской архитектуры XIX века стал Исаакиевский собор, построенный по проекту А. А. Монферрана (1786-1858), известного также возведением Александрийской колонны на Дворцовой площади.

К. А. Тон (1794-1881) проводил линию на национальное русское зодчество. Он построил Большой Кремлевский дворец и самое выдающееся свое творение — Храм Христа Спасителя (1837-1883) в Москве.

В этот период работали крупнейшие скульпторы. И. П. Мартос (1754-1835) был близок к основоположникам классицизма в искусстве. Изучив античные надгробия в Италии, он наполнил традиционную форму новым содержанием. Одним из лучших его произведений было надгробие М. П. Собакиной (плакальщица в старинных одеждах и гений смерти с потухшим факелом в руке). Самым выдающимся его творением является памятник Минину и Пожарскому (1804 — 1818), передающий высокие патриотические идеалы на Красной площади в Москве.

Одним из лучших его произведений было надгробие М. П. Собакиной (плакальщица в старинных одеждах и гений смерти с потухшим факелом в руке). Самым выдающимся его творением является памятник Минину и Пожарскому (1804 — 1818), передающий высокие патриотические идеалы на Красной площади в Москве.

Б. И. Орловский (1793-1837) создал памятники героям Отечественной войны 1812 г. — М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли — в духе классицизма. Представителем позднего классицизма в скульптуре был И. П. Витали (1794-1855), создатель фонтанных скульптур в Нескучном саду и перед Большим театром в Москве.

Реалистические тенденции проявились в скульптуре П. К. Клодта (1805-1867), создателя конных групп для Аничкова моста в Петербурге, памятника И. А. Крылову, конного памятника Николаю I.

Живопись первой трети XIX века развивалась во всех жанрах: портрете, пейзаже, натюрморте, исторической живописи. Историческая тематика нашла отражение в произведениях художников, работавших в русле классицизма, но обращавшихся к русской тематике.

7: 7006677777776 гг. 200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940 to 200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940

7: 7006677777776 гг. 200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940 to 200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940