Архитектура в россии начала 19 века – Презентация по истории России на тему » Архитектура в первой половине XIX века» (8 класс)

Российская архитектура XIX века

В архитектуре первой половины XIX века доминировал классический стиль с его колоннадами и фронтонами. Он пришел на смену барокко в конце предыдущего века. В первые десятилетия нового века развернулось широкое строительство в обеих столицах, в губернских городах. Строились общественные и административные здания, театры, музеи. Это время оставило много замечательных памятников архитектуры. Работала плеяда выдающихся архитекторов. В Петербурге в градостроительной практике преобладал ансамблевый подход. Было завершено формирование основных площадей — Дворцовой, Адмиралтейской, Сенатской. По проектам А.Н. Воронихина были созданы такие архитектурные шедевры, как Казанский собор (1801—1811 н.), Горный кадетский корпус (1806— 1811 гг.). Один из выдающихся архитекторов начала века А.Д. Захаров создал великолепное здание Адмиралтейства как символ славы Петербурга (оно было построено на месте старого адмиралтейства, от которого был оставлен только шпиль). Еще одним архитектурным памятником этих лет является здание Петербургской биржи, построенное работавшим в России швейцарским архитектором

Крупнейшим архитектурным сооружением в Петербурге стало строительство Исаакиевского Собора, которое продолжалось 40 лет (с 1818 по 1859 г.), и было решено в формах классицизма. Первоначальный проект А. Монферрана был значительно переработан группой видных русских архитекторов — В.П. Стасовым, К.И. Росси, А.А. Мельниковым и А.И. Мельниковым, которые вошли в специальный комитет по строительству храма. Росписи внутри храма были выполнены художниками К.П. Брюлловым, П.В. Васиным, Ф.А. Бруни и др. А. Монферран спроектировал и Александровскую колонну на Дворцовой площади в Петербурге (1829—1834), органично вошедшую в ансамбль и придавшую ему большую выразительность. В середине века в Петербурге было построено новое здание Эрмитажа, выполненное в стиле архитектуры Возрождения:

проект П. Кленце, строители — архитекторы Н.Е. Ефимов и В.П. Стасов.

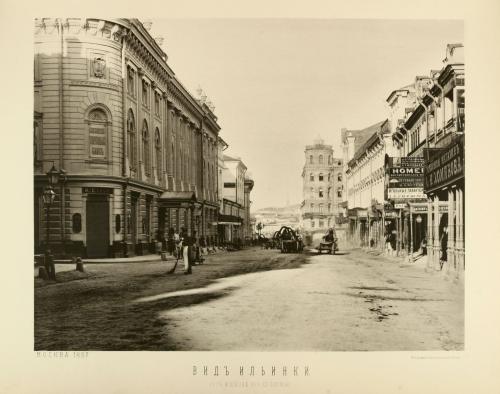

В градостроительной практике Москвы решались несколько иные задачи. Шло интенсивное восстановление города после пожара 1812 г., уничтожившего более две трети города. В ходе восстановления многие старые здания перестраивались. Своеобразием московской архитектуры было сочетание новых идей, пришедших в XIX в., с традициями архитектуры прошлых лет. Архитектор О.И. Бове осуществил реконструкции Красной площади. Она была расчищена от мелких построек и в середине 10-х гг. получила великолепные торговые ряды, удачно сочетавшими старую русскую архитектуру с функциональными задачами. Бове построил новое здание Большого театра, открывшего в 1825 г., и создал ансамбль Театральной площади, органически увязанной со зданием театра и сохранившимися постройками старой архитектуры. О.И. Бове была также создана Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном (на заставе Тверского тракта; ныне перенесена на проспект Кутузова).

Другой крупный архитектор Д. Жилярди осуществил перестройку сгоревшего во время пожара здания Московского университета. Очень интересными работами были два частных дома, построенных архитектором А.Г. Григорьевым на Пречистенке: дом Хрущевых (1814 г.; ныне музей А.С. Пушкина) и дом Станицкой (1817—1822 гг.; ныне музей Л.Н. Толстого).

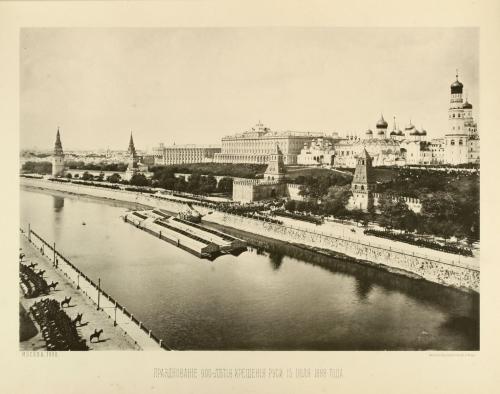

По проектам архитектора К.А. Тона, ученика Воронихина, были построены Большой Кремлевский дворец (1839—1849), Оружейная палата (1844—1851), Николаевский вокзал (1856). Наиболее крупной церковной постройкой К.А. Тона был храм Христа Спасителя в Москве, выполненный в «русско-византийском» стиле. Его строительство продолжалось более 40 лет (1839—1883). В осуществлении росписей внутри храма приняли участие многие видные художники.

Из самых значительных произведений монументальной скульптуры первой половины XIX в. следует назвать Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804—1818) скульптура И. Мартоса. Он органически вливался и как бы завершал оформление Красной площади. Статуи и скульптурные группы для Адмиралтейства Ф. Щедрина. Колесница Славы, запряженная шестеркой лошадей и сопровождаемая двумя воинами, выполненная скульпторами С.С. Пименовым и В.И. Демут-Малиновским. Она была водружена на триумфальной арке, перекинутой архитектором Росси между двумя зданиями Главного Штаба. Можно также отметить скульптурную группу, правда, уже несколько другого масштаба и звучания, П.К. Клодта «Укрощение коня» на Аничковом мосту в Петербурге. Целый ряд интересных работ скульпторов Ф. Толстого, Б. Орловского.

В архитектуре второй половине XIX в. наблюдаются кризисные явления. В градостроительстве все чаще встречается сочетание элементов различных стилей — Ренессанса, барокко. Древней Византии, Древней Руси. Утрачивается чувство ансамбля. Предаются забвению традиции монументальной скульптуры. С 30-х годов начинается поиск русского стиля в архитектуре. Этого требовали и официальные правительственные круги. Однако поиск часто сводился к простому копированию старых русских форм. И только тогда, когда изучили образцы старинного русского зодчества, были достигнуты определенные успехи. Это движение к русскому стилю шло от реставрации старых форм к их свободному сочетанию для осуществления новых архитектурных задач. Первыми такими зданиями в Москве стали здание Исторического музея (архитекторы А.А. Семенов и В.О. Шервуд), здание Государственной Думы (архитектор Д.Н. Чичагов) и здание Верхних торговых рядов (архитектор А.Н. Померанцев. Ныне здание ГУМа). В области монументальной скульптуры лучшая работа — памятник А.С. Пушкину (1880 г.) в Москве скульптора А. Опекушина. Плодотворно работал скульптор М.М. Антокольский, запечатлевший в своих скульптурах такие личности, как «Иван Грозный» (1870), «Петр I» (1872), «Ермак» (1891), «Христос» (1874) и др.

Русская архитектура первой половины XIX века

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Представленный материал предназначен для использования при изучении курса Истории России в 8 и 10 классах по теме “ Русская культура первой половины 19 века”. Дополнительно может использоваться на уроке по Мировой художественной культуре при изучении архитектурного стиля поздний классицизм-ампир.

Цель урока: сформировать целостное представление о развитии архитектуры в первой половине 19 века.

Задачи:

- повышать уровень познавательных способностей учащихся;

- деятельное освоение материала;

- воспитывать чувство гордости за великую русскую культуру, патриотизм, повышать уровень общей культуры;

Новые термины: ампир, “московский ампир”, ”петербургский ампир”

Новые имена: А.Воронихин, А.Захаров, Тома де Томон, К.Росси, О.Бове, ДЖилярди, А.Григорьев.

Форма проведения: Комбинированный урок получения новых знаний с использованием обучающей презентации, входного и итогового контроля знаний с элементами технологии развивающего мышления .Урок проводится в компьюторном классе.

Ход урока

1 этап. Мотивация

Темой работы является русская архитектура I половины XIXвека, архитектура ампира. Этот стиль был яркой, но короткой страницей в истории русской и западно-европейской архитектуры.

В России он утвердился после победы в войне 1812года, когда российское общество переживало подъём, единение всех жителей государства, поэтому архитектурный стиль нёс с собой пафос героизма, утверждение силы человеческого разума, мощи государства. Он был проникнут жизнеутверждающим, победным духом, то есть содержал в себе созидательное начало.

Учебная задача

Величественная и гармоничная архитектура ампира первой половины XIX века не теряет своей привлекательности и сегодня, в чём же состоит секрет её вечной молодости? Можно ли назвать первую половину 19 века “золотым веком” русской архитектуры?

2 этап. Активизация знаний

А начнем мы с повторения , с решения вводного теста ,чтобы вспомнить в каких исторических условиях развивалась русская культура первой половины 19 века.

3 Этап. Основная часть урока

Работа с обучающей презентацией

Сегодня мы с вами узнаем, как развивалась архитектура в первой половине XIX века в Российском государстве.

Изучения этой темы будет по плану.

План:

1. Ампир: происхождение и особенности.

2. Петербургский ампир:

А.Н.Воронихин,

Ж.Тома де Томон,

А. К.Росси,

О .Монферран.

3. Московский ампир: О.Бове, Д.Жилярди, А.Г.Григорьев.

4. Заключение, проверочный тест.

Работать на уроке вы будите каждый самостоятельно перед каждым учеником на экране комьютера обучающая презентация .Внимательно изучайте ее по завершении изучения — переходите к выполнению контрольных вопросов теста

Контрольные вопросы теста

Если результаты итогового теста не удовлетворительны, то учащиеся обращаются к материалу-памятке, после изучения которого, повторяют попытку решить тест.

4. Заключительный этап

Учащиеся коротко формулируют, усвоенные на уроке особенности развития архитектуры в первой половине 19 века

В архитектуре классицизм трансформировался в “ампир”, сочетавший строгость линий и богатство украшений.

После войны 1812 г. Москва и Петербург подверглись детальной перестройке. В Петербурге сформировались Дворцовая и Сенатская площади, в Москве – Театральная.

Значительный вклад в архитектуру Петербурга внесли А.Захаров (Адмиралтейство), А.Воронихин(Казанский собор, здание Горного института, К.Росси (Русский музей, Дворцовая площадь и Генштаб, ансамбль Мариинского театра, здание Сената и Синода О..Монферран (Иссакиевский Собор, Александровская колонна)

В Москве в стиле ампир работали О. Бове (реконструированная Красная площадь, Большой театр Триумфальная арка,) Д.Жилярди (здание Московского университета, Дом Луниных.)

В 30-е г. единый стиль распадается, появляется эклектика или историзм.

После этого возвращаемся к учебной задаче и пытаемся ответить на вопрос поставленный в начале урока

В чём же состоит секрет вечной молодости архитектуры 1 половины19века?? Можно ли назвать первую половину 19 века “золотым веком” русской архитектуры?

Путешествие в мир архитектуры первой половины XIX века, убеждает в том, что талантливые произведения, создаваемые в любом архитектурном стиле, существуют вне времени и продолжают волновать современного человека. Архитектура ампира – живой источник творческих идей!

Эти великолепные произведения архитектуры ездят смотреть в Россию так же , как мастеров Ренессанса в Италию.

Основные стили и направления в живописи, скульптуре и архитектуре XIX веке

XIX век считают золотым веком русской культуры. Появляются новые направления и стили. Русская культура возрождается и развивается, испытывая сильнейшее влияние запада, но, не забывая о сохранности собственных традиций, впитывая в себя только лучшее.

Особенности культурного развития в первой половине XIX века

В начале XIX века в русской культуре наблюдается не просто подъём, а активное сближение её с культурой запада, растёт национальное самосознание, возникают различные оппозиционные течения в обществе. Это время появления литературных кружков, увеличения количества учебных заведений, период значительных научных открытий, появления величайших художников, архитекторов и скульпторов.

Архитектура и скульптура — основные стили и направления

В архитектуре преобладает поздний классицизм. Особенность его — масштабность, грандиозность и чёткость. Прежде всего, это проявилось в строительстве некоторых зданий в Петербурге, отличающихся единством и гармонией. Над их созданием трудятся такие архитекторы, как:

- Захаров А. Д.;

- Т. де Томон;

- Воронихин А. Н.;

- Монферран А. А.;

- Росси К. И.

После пожара 1812 г. в Москве также начинаются строительные работы. Классицизм преобладает и здесь. Главные здания города строятся под руководством:

- Бове О. И.;

- Жилярди Д. И.

В 30-е гг. на смену классицизму в архитектуре постепенно приходит русско-византийский стиль. Тон К.А. возводит Большой Кремлёвский дворец и Оружейную палату. В 1839 г. закладывают фундамент храма Христа Спасителя.

В провинции трудятся не менее известные архитекторы: Попов Я. Н. Стасов В. П. (Никольский казачий собор в Омске), Мельников А. И. (ансамбль Приморского бульвара в Одессе).

В конце XVIII – начале XIX вв. активно начинает развиваться скульптура. В Москве появляется памятник Минину и Пожарскому, созданный И. П. Мартосом. На Дворцовой площади возводят колонну, высотой в 47 метров, в честь Александра I и победы над французами. В Петербурге появляются памятники Кутузову и Барклаю де Толли авторства Б. И. Орловского. На Аничковом мосту устанавливают четыре конные скульптуры и статую Николая I, также на коне, П. К. Клодта. Ф. П. Толстой создаёт серию медалей и барельефов.

Изобразительное искусство

В русской живописи начала XIX в. преобладают реализм и романтизм, но официально творили все же в духе классицизма, поскольку существовавшая в то время Академия художеств была крайне закрытым и консервативным заведением. От художников требовали придерживаться канонов классицизма, поощрялось написание картин в основном на библейские или мифологические сюжеты. Молодые художники следовать указаниям не желали, поэтому в это время всё чаще появляются портреты. К примеру, Кипренский О. А. пишет портрет молодого, находящегося в пике своей славы Пушкина. Этот портрет является ярким примером романтического направления в живописи.

Реализм проявляется в картинах Тропинина В. А. «Кружевница», «Портрет сына». Пушкин у Тропинина умудрён жизненным опытом и не очень счастлив, именно к этим выводам можно прийти, внимательно изучая созданную художником картину.

Выдающимся художником своего времени становится К. Брюллов. В его картине «Последний день Помпеи» отражено ожидание перемен, которые должны наступить вместе с новым веком. Брюллову вторит Иванов А.А. Его «Явление Христа народу» также пронизано ожиданием.

Помимо портретов создаются картины на бытовую тему – «бытовой сюжет». Пишутся настоящие живописные шедевры «На пашне», «Утро помещицы», «Захарка» Венецианова А.Г. и «Сватовство майора», «Свежий кавалер» Федотова П.А.

Начало и первая половина XIX в. – время, когда на смену старым течениям и сюжетам приходят новые. Классицизм ещё преобладает в архитектуре, но живопись становится более романтичной, а иногда и реалистичной. Художники больше не желают писать нечто им неведомое, древнее, они готовы показать мир, который находится вокруг них – простых людей, различные бытовые ситуации, от обычного завтрака помещика, до покоса.

Культура России во второй половине XIX века

Вторая половина XIX в. – это период реформ, отразившийся, прежде всего, в искусстве, но проявилось более всего в живописи.

Так, в 1863, когда Академия художеств объявила очередной конкурс на получение Большой золотой медали, все выдающиеся художники отказались в нём участвовать, поскольку не желали больше писать исключительно в духе классицизма. Они вышли из Академии и организовали Артель художников, возглавил которую Крамский И. Н.

Авторитет Академии пошатнулся, первое место среди популярных учебных заведений заняло Училище живописи, ваяния и зодчества. Его выпускниками стали такие известные художники, как:

- Саврасов А. К.;

- Перов В. Г.;

- Шишкин И. И.

Все они творили в духе реализма. Это уже не только портрет, но также пейзаж (Шишкин) и сцены баталий. Художники-реалисты стремятся максимально точно передать на холсте действительность – события, чувства. Ярче всего это проявляется в полотнах Верещагина. В 70–80-её гг. появляются первые полотна Репина и Сурикова, Левитана.

В отличие от живописи, скульптура переживает упадок. Это связанно с наметившимся в 50–60-её гг. упадком в архитектуре. Развивается исключительно станковая скульптура. Ряды выдающихся скульпторов пополняют:

- Антокольский М. М.;

- Микешин М. О.;

- Опекушин А. М.

В рассматриваемый период в архитектуре преобладает эклектизм – смешивание стилей. Ансамблевое строительство уходит в прошлое, на первый план выдвигается польза, низкая стоимость постройки и её качество. Владельцы только что приобретённых участков более не следят за тем, чтобы выстроенное на них здание по стилю совпадало с окружающими постройками. Востребованы в это время строения общественного назначения – вокзалы, торговые помещения, многоквартирные дома. Возникают новые технологии и материалы. В 60-е гг. основной архитектурный стиль – «ретроспективное стилизаторство», подразумевавшее копирование стилей прошлого. Выдающимися архитекторами считаются:

- Штакеншнейдер А. И.;

- Быковский К. М.

В 70-е гг. начинается выработка собственного русского стиля (Исторический музей, Верхние торговые ряды, Московская Городская дума), который в конце века сменяется модерном.

В XIX в., вдохновлённые сначала победой русского оружия, а затем и реформами, художники, скульпторы и архитекторы стремились к созданию или внедрению новых стилей и направлений. Классицизм сменяется реализмом и романтизмом, в архитектуре появляются русский стиль, а затем и модерн, завершивший золотой век русской культуры.

Русская архитектура 19 века

Русская архитектура 19 века

Первую треть XIX называют “золотым веком” русской культуры. Начало его совпало с эпохой классицизма. Здания, построенные в стиле классицизма отличаются чётким и спокойным ритмом, выверенностью пропорций. Ещё в середине XVIII века Петербург утопал в зелени усадеб и был во многом похож на Москву. Затем началась регулярная застройка города. Петербургский классицизм — это архитектура не отдельных зданий, а целых ансамблей, поражающих своим единством и гармоничностью.

Работа началась с возведения здания Адмиралтейства по проекту Захарова. Невский проспект, главная магистраль Петербурга, приобрёл вид единого ансамбля с постройкой Казанского собора.

Сорок лет строился, начиная с 1818 года, Исаакиевский собор в Петербурге — самое большое здание, возведённое в России в первой половине XIX века. По замыслу правительства собор должен был олицетворять мощь и незыблемость самодержавия, его тесный союз с православной церковью.

По проекту Росси были построены здания Сената и Синода, Александринского театра, Михайловского дворца, Генерального штаба..Старый Петербург, оставленный нам в наследство Растрелли, Захаровым, Воронихиным, Монферраном, Росси и др. выдающимися архитекторами, — это шедевр мирового зодчества. Петергоф

В палитру разностилья Москвы классицизм внёс свои яркие краски. После пожара 1812 года в Москве были возведены Большой театр, Манеж, под руководством архитектора Тона построен Большой Кремлёвский дворец.

Постепенно в условиях

распада феодально-

В 1839 году на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа Спасителя в память избавления России от наполеоновского нашествия. Он соединил классицизм с «русским стилем

На высоком Боровицком холме расположен Большой Кремлевский дворец. Дворец построен в 1838-1849 годах группой русских архитекторов под руководством К.А.Тона. Дворец был временной резиденцией императорской семьи во время пребывания ее в Москве.

В 1852 году в культурной жизни России произошло примечательное событие. Открыл свои двери Эрмитаж, где были собраны художественные сокровища императорской фамилии. В России появился первый общедоступный художественный музей.

Набережные и мосты Санкт-Петербурга

Садово-парковое искусство. История отечественного садово-паркового искусства начинается в эпоху правления Петра I. Сады и парки начинают рассматриваться как предмет искусства. В конце XIX века начинают возникать дворянские усадьбы (Абрамцево в Подмосковье, Талашкино под Смоленском, Ясная Поляна в Тульской области, Спасо-Лутовиново в Орловской, Михайловское, Тригорское.), устроители которых стремятся возродить «русский стиль», забытое народное искусство. Здесь возводятся целые комплексы оригинальных построек в духе древнерусского зодчества, сад украшается резными изображениями сказочных богатырей, фантастических птиц, расписными оградами, воротами, мостиками, скамьями и т.п. Эти усадьбы становятся центрами культурной жизни России. Россия 19-го века был веком усадеб

Это уникальный литературный и художественный центр Подмосковья. Усадьба XVIII века, в 1843 году была куплена писателем С.Т.Аксаковым. Абрамцево -архитектурные памятники в «русском стиле» конца XIX века, экспозиции музея посвящены жизни и творчеству жителей и гостей Абрамцева, среди которых писатели: Аксаков, Гоголь, Тургенев; художники: Репин, Суриков, Серов, Врубель, Коровин, Васнецов; здесь бывали Щепкин, Шаляпин и др.

Летний сад — старейший сад Санкт-Петербурга, летняя резиденция Петра I.

Он был разбит в регулярном стиле. Деревья и кусты были подстрижены в виде геометрических фигур — шаров, кубов, пирамид. Из зелени создают затейливые беседки, галереи, лабиринты. Кроме того, сад украшают статуями. Это самая ранняя в России коллекция итальянской скульптуры конца 18 — начала 19 веков. Единственное здание петровских времен, сохранившееся в Летнем саду,- Летний дворец Петра I. В 1826 году на территории Летнего сада был построен Кофейный домик по проекту архитектора К.И. Росси. В 1827 году был построен Чайный домик по проекту архитектора Л. Шарлеманя. Круглый год в павильонах проходят выставки современного искусства — живописи, графики, фотографии. В 1838 году у южного входа была установлена огромная порфировая ваза. Это Эльфдальская ваза — подарок шведского короля Николаю I. В 1855 году на одной из площадок Летнего сада установили памятник Ивану Андреевичу Крылову, который был выполнен скульптором П.К. Клодтом. Гранитный пьедестал памятника украшен горельефами на сюжеты известных басен И.А. Крылова.

Ораниенбаум: дворец и парк Дворцово — парковый ансамбль на южном берегу Финского залива, напротив города — крепости Кронштадт. (архитекторы Д.Фонтана и И.Шедель), памятник архитектуры 18-19 вв. Знамениты пейзажные парки середины 19 в.

Павловск: дворец и парк — выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца 18 — начала 19 в., летняя резиденция русского императора Павла I и его семьи. Это один из самых крупных в Европе пейзажных парков — площадью 600га. Ансамбль дворца и парка создавался в течение 50 лет на берегах реки Славянки — архитекторы Ч. Камерон, Д Кваренги, А.Воронихин, К Росси.

Дворцово-парковый ансамбль Царское село — загородная резиденция российских императоров — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства 18-19вв.Три его парка занимают 600 гектаров, где более 100 архитектурных сооружений — от величественных дворцов и монументальных памятников до камерных павильонов и парковой скульптуры. Композиционный центр царскосельского ансамбля — Екатерининский дворец.. В собрании музея — заповедника около 20 тыс экспонатов русского и западноевропейского искусства. Рядом с дворцом расположен Царскосельский лицей, элитарное учебное заведение начала XIX в. для выходцев из знатных дворянских семей, где воспитывался великий русский поэт А.С. Пушкин, в настоящее время — филиал Музея А.С. Пушкина.

Архитектура Москвы XIX века

В начале XIX века Москва больше походила на большую деревню. Множество домов с мезонином, особняки богачей в центре, купеческие хоромы, а на окраинах – хижины и лачуги, обнесенные покосившимися заборами. И огороды, огороды, огороды… Улочки – узкие, затейливо изгибающиеся и порой представляющие такой лабиринт, что заблудиться легко. В центре Москвы – чистенько, потому что площади и центральные улицы дворники чистили. Зато окраины – сплошь грязь, навоз и непроходимые чащобы перелесков, бескрайние поля и пустыри. Примитивные фонари, укрепленные на выкрашенных когда-то в серую краску столбах, уныло освещали вечерами улочки в центре города.

Пожар 1812 года практически уничтожил старую Москву. После войны с Наполеоном город начинает застаиваться, но уже по новому, основательно, на века.

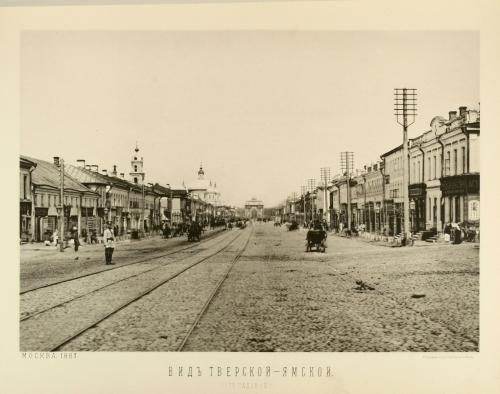

Застраивается Арбат, все больше принимая вид нынешнего культового места. От Кремля до Смоленской площади вытянулась улица Смоленская. А до Твери проложена широчайшая дорога – та самая, которая сейчас носит название Ленинградского шоссе.

Сразу 16 почти параллельных улиц строятся возле Измайловского парка. Они раньше и назывались: 1-ая Парковая, 2-ая Парковая и т.д. А центральной магистралью в Измайлово стал Сиреневый бульвар.

После пожара строятся уже не особняки, а огромные многоэтажные здания. Москва растет вверх и вширь, Это объясняется и тем, что после памятных событий 1861 года в город хлынула волна переселенцев. Для сравнения: численность населения Москвы в начале XIX века составляет около 300 тысяч человек. К концу столетия в первопрестольной жили уже больше миллиона жителей.

Особая примета времени – доходные дома. Владельцы выстраивали многоэтажные здания, в которых устраивали миниатюрные квартирки. Их сдавали по дешевке всем тем, кто искал жилье в Москве: рабочим и студентам, мещанам и бедным купчикам. Такие дома выросли на Арбате и Ходынке, близ Сухаревки. Самый большой доходный дом был выстроен на лубянке – не месте владений Н.Мосолова.

Лужники, кстати, еще не были присоединены к Москве. В XIX веке это место было отдано под откуп купцам, которые сдавали землю под огороды. В конце столетия в Лужниках открывается сразу несколько фабрик.

На Зубовском бульваре были построены знаменитые провиантские склады по проекту В.Стасова. Это здание считается одним из лучших образчиков классической архитектуры, несмотря на отсутствие привычных для этого стиля колонн.

В конце XIX века все больше стало появляться затейливых зданий в стиле новомодного модерна. Это особняки богатого московского купечества: дома Морозовых, Носовых, Рябушинских.

Наиболее значимые постройки в Москве в XIX веке:

• здание Московского государственного университета на Моховой;

• здание Думы;

• Исторический музей;

• на месте срытого земляного вала устроили Садовое кольцо;

• Политехнический музей;

• вокзал Северной железной дороги на Каланчевской площади – яркий образчик модернизма;

• верхние торговые ряды на Красной площади;

• Большой и Малый театры:

• здание Консерватории на Большой Никитской.

В 1839 начинается строительство Большого кремлевского дворца под руководством архитектора К.Тона. На первом этаже размещались личные покои императора, второй этаж был отдан под парадные залы. Появились Георгиевский, Владимирский, Екатерининский залы. Большая часть помещений повторяла черты «русско-византийского стиля», а интерьер украшали малахитом и мрамором, лепниной и росписью, изделиями из бронзы и фарфора.

Тот же К.Тон в 1851 году строит Оружейную Палату, музей-сокровищницу, в которой хранится огромное количество регалий Романовых, изделия оружейных мастеров, собрание золотых и серебряных украшений и много других экспонатов.

Из памятников, украсивших первопрестольную в XIX веке, нельзя не отметить памятник Минину и Пожарскому, установленный на Красной площади в 1818 году.

Глобальные изменения в архитектуре Москвы начнутся уже после революции 1917 года. А пока Москва еще была златоглавой, по-купечески размашистой, роскошной, с настоящим русским духом, не отравленным всепроникающим дыханием запада, как это было в северной столице.

Архитектура 17 века в России: стили, история, архитекторы и памятники

Архитектура 17 века в России претерпевала большие изменения. Не смотря на то, что основным строительным материалом так и оставалось дерево, на порядок больше использовались каменные (кирпичные) элементы. Широкое применение получили новые виды отделочных строительных материалов. Цветные изразцы, фигурный кирпич, а также белокаменные детали становились более востребованы. Многие постройки были возведены мастерами, которые состояли в Приказе каменных дел (создан в конце XVI в.).

Русская архитектура 17 века имела свои выдающиеся произведения деревянного зодчества. К ним относились: царский дворец под Москвой в с. Коломенское. Он был представлен целым городком с гульбищами и крылечками, с витыми «колоннами», с башенками, покрытыми чешуйчатыми крышами. Были там и другие постройки – хоромы, которые отличались друг от друга, т.к. выполнены в индивидуальном стиле. Все они связывались переходами, а всего насчитывалось 270 комнат и 3000 окон. Современники прозвали его «восьмым чудом света».

Церковная архитектура в России 17 века

Архитектура в России 17 века также проявилась и в церковном зодчестве. В этом направлении преобладали шатровые постройки. Архитектура России 17 века отличалась тем, что уже начали строить ярусные церкви. Однако деревянное зодчество постепенно поддавалось влиянию каменной архитектуры.

Дабы архитектура 17 века в России сохранилась в первоначальном облике,патриарх Никон попытался запретить строительство каменных храмов. Но, не смотря на это шатровые постройки стали преобладающими в церковной архитектуре. Все они славились богатым убранством и интересными архитектурными орнаментами, которые придавала зданиям нарядность.

Однако во второй половине XVII в. под влиянием Никона осуществили ряд монументальных построек, которые были выполнены в традиционном стиле предыдущих веков и должны были прославить величие и силу церкви. Таким образом, архитектура 17 века в России проявилась в величественном Воскресенском соборе московского Ново-Иерусалимского монастыря и в некоторых других. Для его строительства была использована модель храма над «гробом господнем» (Иерусалим).

В конце XVII в. в архитектуре возникает новый стиль — нарышкинское барокко. Самым известным сооружением того времени считается московская церковь Покрова в Филях, которая отличающаяся изяществом, уникальными пропорциями, а также интересными декоративными украшениями.

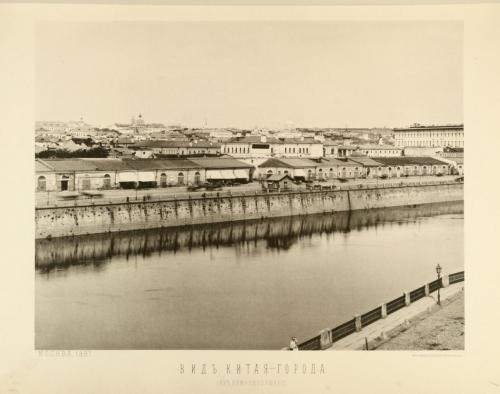

Наряду с церковной архитектурой развивается также гражданское строительство. Изменяется значительным образом не только внешний облик Кремля, но и внутреннее пространство. В тоже время продолжается развитие торговопромышленного строительства. Так, появляются новые гостиные дворы в крупных городах (Китай-город, Москва, Архангельск).

Читай также:

Архитектура России 19 века