Церковь покрова на нерли архитектурный стиль – описание, история, внутреннее и внешнее оформление храма, чудо, произошедшее перед постройкой, археологические раскопки, месторасположение и адрес

Церковь Покрова на Нерли

История церкви

Полтора километра до ближайшего городка-крепости Боголюбова. Идут паломники пешком через заливные луга и по бездорожью, чтобы увидеть стены, которые помнят еще татаро-монгольское иго. По легенде, церковь Покрова Богородицы построена в честь победы князя Андрея Боголюбского над булгарами в середине ХII века. Еще житие князя сообщает, что храм этот – дань памяти об Изяславе Андреевиче, сыне великого князя. Скончался Изяслав от ран, полученных в военном походе.

Место для храма выбрал князь в заливных лугах, на перекрестке двух рек – Нерли и Клязьмы. Перед строительством пришлось насыпать холм из камней, скрепленных глиной, как защиту от весенних вод. Имена зодчих история не сохранила, но мастера были искусные: стены начали возводить на глубине пяти метров и отделали храм каменными плитами. Так что даже в самый полноводный разлив подвалы не затапливает. Это и позволило церкви простоять восемь веков.

«Идеальная согласованность общего и частного, целого и мельчайших деталей создает тонкую и просветленную гармонию, уподобляя архитектуру одухотворенной и летящей ввысь музыке или песне», – пишет один из крупнейших специалистов по древнерусской архитектуре Николай Воронин. «Образ прославленного творения владимирских мастеров столь совершенен, что никогда не возникало сомнения в том, что таким он был изначально, что таким он и был задуман его зодчими».

Храм на Нерли – первый в России освящен в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Незадолго до строительства церкви священниками и самим князем был принят этот духовный праздник в знак особой милости Пресвятой Девы к земле Владимирской. Главный храм Владимира тоже посвящен Богоматери – в отличие от Киева, Новгорода, Пскова, Полоцка и других княжеских столиц.

Фрески, украшавшие стены храма Покрова на Нерли изображали царя Давида на троне. У его ног – львы и грифоны, а вокруг парят голуби. Три женских лика на фресках, как и во всех владимирских храмах, символизируют Богородицу.

В ХVIII веке церковь едва устояла под натиском времени. Крыша почти осыпалась, купол чуть не обвалился, повреждены оказались и резные барельефы. К 1784 году храм пришел в столь плачевное состояние, что настоятель Боголюбова монастыря запросил у епархии разрешение разобрать церковь, а камень пустить на новую колокольню. Уцелело белокаменное чудо по мирским причинам: рабочие затребовали столь высокую цену, что храм решили оставить и даже отреставрировали.

В середине ХХ века вокруг церкви вели археологические раскопки. Ученые обнаружили остатки древнего фундамента. По предположениям, это часть галереи, некогда окружавшей храм с трех сторон. Уцелели и фрагменты вырезанных из белого камня фигур животных и птиц.

Наследие ЮНЕСКО

Церковь Покрова на Нерли – шедевр архитектуры, признанный во всем мире. С 1992 года в составе «Белокаменных памятников Владимира и Суздаля» храм вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди восьми величественных памятников древнего зодчества владимиро-суздальской школы этот самый поэтичный. Белая церковь, окруженная зеленью лугов, устремленная строгим куполом к синему небу… Поэма, запечатленная в камне.

11.3. Сложение региональных школ древнерусской архитектуры . Храм Покрова на Нерли.

Новгородская школа

Новгородская София была проще, лаконичнее и строже своего оригинала как по своим внешним формам, так и по внутреннему убранству. Это был пятикупольный, пятинефный храм с широкой галереей и лишь одной лестничной башней. Для него характерны некоторые художественные и конструктивные решения, не известные ни южнорусскому, ни византийскому зодчеству: кладка стен из огромных, неправильной формы камней, двухскатные перекрытия, наличие лопаток на фасадах, аркатурный пояс на барабане, отсутствие пышного скульптурного убранства стен. Частично это объясняется связями Новгорода с Западной Европой и влиянием романской архитектуры, частично творчеством местных мастеров. Собор назывался Софийским, как и главный храм в Киеве. В названии и монументализме этого сооружения подтверждалось, с одной стороны, единство земли Русской, с другой – подчеркивалось растущее могущество и самостоятельность Новгородской земли.

Софийский собор послужил образцом для новгородских построек начала XII в. Из монументальных сооружений этого времени следует отметить шестистолпную церковь Благовещения в Городище, княжеской пригородной резиденции, Никольский пятиглавый собор, воздвигнутый на торговой площади города, трехглавые соборы Антониева и Юрьева монастырей. Известно, что Георгиевский собор Юрьева монастыря, самое замечательное творение новгородцев, строил мастер Петр. Совершенство пропорций, уравновешенность ассиметричного трехглавия, органическое слияние объемов башни и храма, общая четкость и ясность образа делают этот собор наиболее выдающимся памятником архитектуры той поры. Все эти сооружения еще близки к киевским. Но вместе с тем, в них проявились некоторые особенности (лаконичность и строгость внешнего мира, скромность убранства, строительная техника), свидетельствующие о начале сложения новгородской архитектурной школы.

Владимиро-Суздальская школа

Храмы Владимиро-Суздальской земли были белокаменными. Самые древние из них отличало почти полное отсутствие декора: арочный поясок украшал апсиды, а стены посередине горизонтально пересекала полочка-отлив (выше ее стену делали тоньше). Немногочисленные узкие окна напоминали щели бойниц. Внутри толстые крестообразные в плане столбы несли своды. Для храмов XII—XV вв. характерна белокаменная резьба. В одних случаях изображения были связаны с фольклорными сюжетами, в других — демонстрировались образцы греко-скифско-персидского «звериного стиля», в третьих — явственно ощущались западные, романские влияния. Все перечисленные черты легли в основу историко-регионального владимиро-суздальского стиля.

Андрей, сын Юрия Долгорукого, незадолго до смерти отца самовольно ушел из Киевской земли, забрав с собой чудотворную икону Богоматери кисти византийских мастеров — ту, которая позднее прославилась на Руси под именем Владимирской. Предание гласит, что кони, везшие повозку с иконой, остановились в 12 верстах от Владимира, и их не удалось сдвинуть с места. Это было истолковано как нежелание Богоматери отправляться дальше. Андрей решил сделать столицей унаследованного им княжества не Ростов и не Суздаль — оплоты местной знати, а молодой город Владимир. Под Владимиром, на месте остановки, Андрей основал город-замок, названный Боголюбовом, за что сам получил прозвание Боголюбского.

Церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском дворце (1158— 1165) отличалась роскошью и красотой. Ее купол несли не столбы, а круглые колонны, которые завершались пышными золочеными капителями, напоминавшими короны. Внутри было светло и просторно, стены покрывали фрески, а полы сверкали начищенными плитами красной меди. Над белокаменной крепостной стеной возвышались золотая глава церкви и две высокие лестничные башни двухэтажного белокаменного дворца.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ

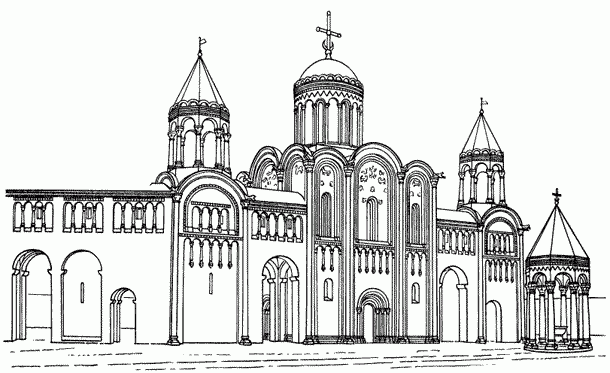

Одноглавая белокаменная четырех-столпная церковь Покрова на Нерли (1165) — самое совершенное сооружение Руси домонгольской эпохи. Она невелика и удивительно гармонична. Полуцилиндры апсид здесь словно утоплены в тело храма, и восточная (алтарная) часть не перевешивает западную. Фасады разделяются многослойными четырехуступчатыми лопатками с приставленными к ним полуколонками; острые углы лопаток и стволы полуколонок образуют пучки вертикальных линий, стремящихся ввысь и постепенно переходящих в полукруглые закомары. Полукружиям закомар вторят завершения изящно вытянутых окон, порталов, арочек колончатого пояска. Церковь венчает полукружие главы, которая раньше была шлемовидной, а сейчас напоминает луковицу.

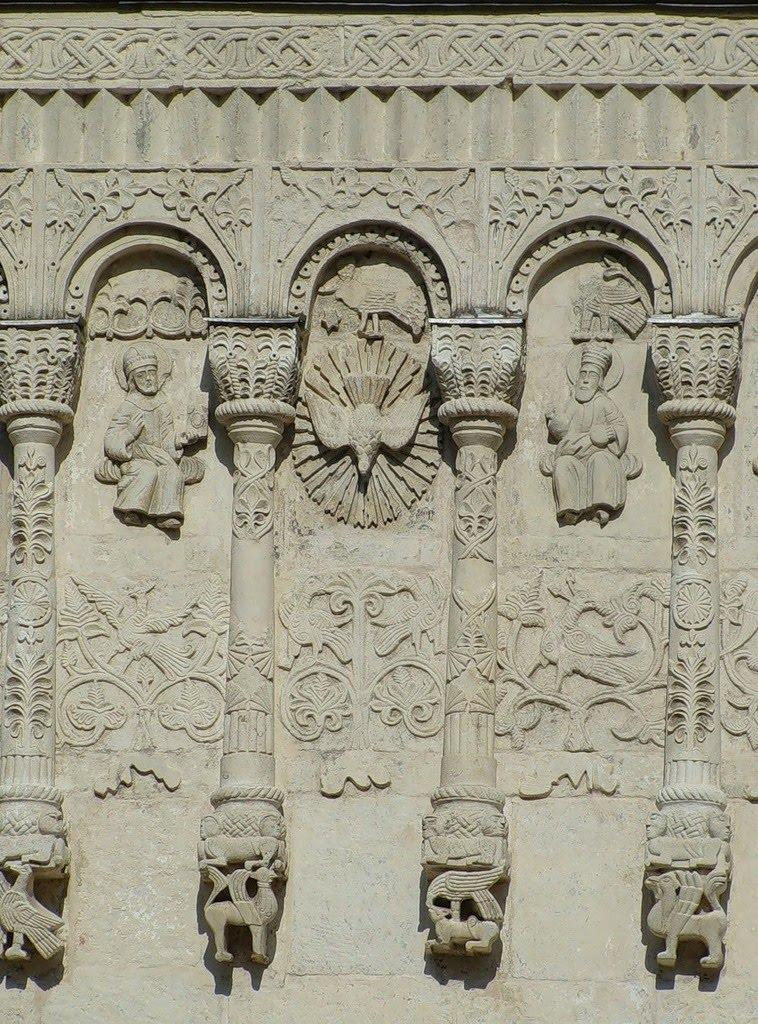

Красив резной убор церкви. В центре каждого фасада (кроме восточного), наверху, в поле закомары, находится рельефная фигура библейского царя Давида, играющего на лире. Его слушают львы, птицы и грифоны. Птица — древний символ человеческой души, алев — символ Христа. По средневековым легендам, львица рождает детенышей мертвыми и оживляет их своим дыханием. Это воспринималось как прообраз Воскресения Христова. Верили, будто лев спит с открытыми глазами, подобно тому, как Бог не дремлет, оберегая человечество. Наконец, лев — царь зверей, а Христос — Царь Небесный.

Последнее толкование соотносило льва с идеей княжеской власти, ведь земные правители считались наместниками Бога на земле. Резные львы внутри храма помещены на верхней части столбов, поддерживающих купол. Купол церкви — это небо, простертое над землей. Небесный свод утверждался на львах, как на власти утверждался порядок земного мира. Подо львами и птицами в кладку вставлены загадочные маски: лики с огромными очами и распущенными волосами. Некоторые ученые идентифицируют их с образом Богоматери до ее обручения с Иосифом. Однако, скорее всего, маски изображают ангелов, явившихся послушать Давида и прославить Богородицу.

Украшением Владимира являются Золотые ворота — единственный дошедший до нас памятник военно-инженерного искусства XII в. Ворота и теперь, в измененном виде, производят впечатление торжественности и силы. Их золотое сияние слепило глаза всем, кто въезжал в город, внушало мысль о необыкновенном богатстве города. Сводчатый массив ворот увенчан церковью, которая была перестроена в XVIII в. Высота проема ворот настолько велика (около 14 м), что мастера не сумели изготовить воротное полотнище таких размеров. Пришлось перекрыть их на половине высоты арочной перемычкой, на уровне которой сделан настил для стражников, охраняющих въезд в город. Кроме Золотых ворот во Владимире были еще Серебряные и Медные. По высоте владимирские Золотые ворота все же уступали киевским, высота проема которых равнялась высоте центрального прохода-нефа Софии Киевской.

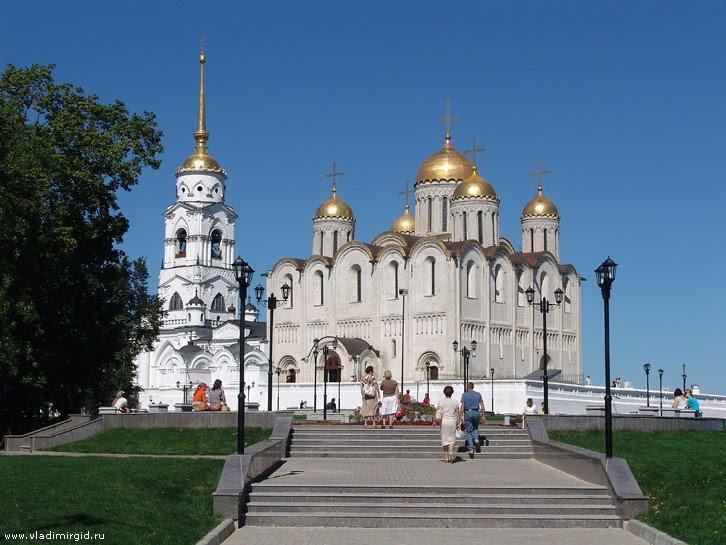

Владимирский Успенский собор (1158—1160), заложенный Андреем Боголюбским, высотой превосходил все соборы Св. Софии на Руси. Он производил впечатление поразительной легкости и стройности. Стены и столбы стали тоньше, чем в постройках Юрия Долгорукого. Появились плоские четырехгранные полуколонны — пилястры (характерная черта владимиро-суздальских храмов). Наложенные на них тонкие полуколонки, словно растущие вверх, заканчивались изящными лиственными капителями. Арочки образовывали красивый пояс из колонок. Между колонками, очевидно позолоченными, были написаны изображения святых. Сверкали золоченой медью также порталы, глава и несущий ее барабан.

Успенский собор был украшен резными каменными рельефами. На одном из них грифоны возносили на небо Александра Македонского. Вошедшего в Успенский собор поражали яркие росписи, полы из цветных плиток, сделанных из обожженной глины и покрытых глазурью, драгоценные ткани и ковры. Весь облик собора был утонченно-изысканным и вызывал восхищение современников. В соборе хранилась русская святыня — икона Владимирской Богоматери. Спустя два с половиной века после постройки Успенского собора Андрей Рублев расписал его замечательными фресками.

Один из шедевров владимирской архитектуры — Дмитриевский собор (1194—1197) — называют памятником русского двоеверия, соединившего язычество с христианством. Он украшен изумительной белокаменной резьбой: ангелы, птицы, звери, фантастические существа и растения сплошь покрывают стены между многослойными лопатками. Вся верхняя часть стен, начиная со ставшего обязательным для владимиро-суздальского зодчества аркатурно-колончатого пояса, также покрыта резьбой. Под арочками колончатого пояса стоят многочисленные святые, а поля закомар заняты сюжетными сценами. На другом фасаде совершенно неожиданно для русской традиции расположен портрет князя Всеволода с сыновьями, новорожденного сына князь держит на руках. Выбор этих сюжетов продиктован назначением собора — княжеского домового храма, а также желанием возвеличить его могущественного заказчика.

Скульпторы-резчики Дмитриевского собора продумали размещение изображений до малейших деталей. На самых видных местах они поместили библейских персонажей и символы. Чем удаленнее и труднее для обозрения участок стены, тем больше на нем украшений, связанных с древнеславянской мифологией и языческой верой.

Церковь Покрова на Нерли — Википедия

Це́рковь Покрова́ на Нерли́[2] (Покро́в на Нерли́) — белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы.Строительство

Церковь Покрова на Нерли представляет период расцвета Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском. Преображается Владимир, отстраивается Боголюбов — новый город с белокаменным княжеским дворцом и храмом Рождества Богородицы. За 1158—1165 годы строительная артель Андрея Боголюбского создала целый ряд белокаменных построек Владимиро-Суздальской земли. Его храмостроительная программа сопоставима с деятельностью Ярослава Мудрого, отстроившего Киев веком раньше[3].

Для церкви Покрова было выбрано необычное место, чуть более чем в километре от княжеского дворца при впадении Нерли в Клязьму (позднее устье сместится на юг, оставив после себя старицу). Устье Нерли находилось на пересечении важных торговых речных путей и служило воротами во Владимирскую землю: здесь корабли поворачивали к княжеской резиденции, отсюда разворачивалась панорама на Боголюбов с княжеским дворцом и на Владимир. Церковь должна была стать выдвинутым вперёд элементом репрезентативного ансамбля, его предвратным монументом

Летописные свидетельства о церкви Покрова весьма скупы. В Кратком Владимирском летописце говорится: «и потом приде от Киева Андрей Юрьевич и створи Боголюбный град… и постави церкви две камены». «И постави ей храм на реце Клязме, две церкви каменны во имя святыя Богородица» — сообщает Новгородская первая летопись. Очевидно, одна из упоминаемых церквей — Покровская. Наконец «Житие князя Андрея Боголюбского», источник 1702 года, содержит более подробные сведения. Из текста следует, что храм построен за один сезон в память об Изяславе Андреевиче, сыне князя, умершем от ран после похода в Волжскую Булгарию[3]:

Сегѡ̀ же лѣ́та [] сы́нъ є҆гѡ̀ пе́рвый и҆зѧсла́въ а҆ндре́евичъ ко гдⷭ҇ꙋ ѿ̾и́де… Се́й же вели́кїй кнѧ́зь а҆ндре́й, а҆́ще печа́лїю ѡ҆ сконча́вшемсѧ сы́нѣ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ ѡ҆б̾ѧ́тъ бы́въ, и҆ скорбѧ́ше… бо́лѣе въ бг҃оꙋгѡ́дныѧ дѣла̀ поѡщрѧ́шесѧ; и҆́бо бг҃олю́бскїѧ ѻ҆би́тели, ꙗ҆́кѡ по́прище є҆ди́но, на рѣкѣ̀ клѧ́зьмѣ, въ лꙋгꙋ̀, нача̀ зда́ти цр҃ковь во и҆́мѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы чⷭ҇тна́гѡ є҆ѧ̀ покро́ва, на ᲂу҆́стьѣ рѣкѝ нерлѝ… ѻ҆́нꙋю цр҃ковь є҆ди́нымъ лѣ́томъ совершѝ и҆ ѻ҆би́тель мона́шествꙋющымъ при не́й содѣ́ла.

Судя по тексту, что церковь построена не ранее 1165 года, так как в этом году умер княжич. Так, Василий Доброхотов датировал памятник 1166 годом[6]. На основании текста «Житии…» датировали храм Николай Воронин (указывал 1165 год несмотря на то, что княжич умер осенью этого года и за оставшееся время выполнить строительство было нельзя)[7] и П. А. Раппопорт (указывал 1165—1167 годы при том, что «Житие…» сообщало о постройке за один сезон)[8]. Высказывались и другие точки зрения. Николай Артлебен[9] и Никодим Кондаков[10] считали, что церковь Покрова строилась одновременно с владимирским Успенским собором. Но Артлебен также не исключал, что она может относиться и ко времени правления Всеволода III[11]. Д. Н. Бережков[12] колебался между 1165—1167 годами и 1190-ми годами. В научной и популярной литературе долго фигурировала принятая Ворониным датировка 1165 годом[5].

Владимирский летописец XVI века содержит и посвящение, и дату, называя церковь Покровской в сообщении под 1158 годом[3]:

Въ лѣⷮ . […] Сии же кн҃ꙁь ѻ҆ндрѣи бг҃олюбовныи град спом ѡсыпа, посᲅави тᲂу цр҃ковь каменꙋ ржⷭ҇ᲅво сᲅ҃ѣи бцⷣи на клѧꙁмѣ рѣцѣ , а҆ дрꙋгꙋю покровᲆ сᲅ҃ѣи бцⷣи на нерли, и҆ ᲂу҆сᲅрои мнⷭ҇ᲅырь.

— ПСРЛ, т. XXX, стр. 68

Современные исследователи С. В. Заграевский[5] и Т. П. Тимофеева[3] на основании этой и других летописей, в том числе домонгольских, в качестве датировки церкви Покрова принимают 1158 год.

Согласно Лаврентьевской летописи, строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры». Василий Татищев уточняет в «Истории Российской», что «мастеры же присланы были от императора Фридерика Первого, с которым Андрей в дружбе был…» (имеется в виду Фридрих Барбаросса). Полиэтническая строительная артель Андрея переняла навыки добычи, обработки и строительства из белого камня от старых мастеров. Но величественный замысел князя и талант его зодчих сформировали гораздо более совершенный стиль: усложнилась композиция, более стройными стали пропорции, появились сложные белокаменные рельефы фасадов[3].

Перед зодчими стояла непростая задача: место строительства находилось в заливаемой пойме, поэтому нужно было обезопасить храм от воды. Для этого на фундаменте были возведены четырёхметровые стены, засыпанные землёй. Образовался искусственный холм, облицованный каменными плитами, на котором церковь встала как на пьедестале[13].

Камень для строительства, видимо, добывали в окрестностях Москвы. Залежи известняка образуют подземную, частично поднимающуюся на поверхность, жилу, протянувшуюся от подмосковных притоков Клязьмы до среднего течения Оки. Процесс строительства начинался с заготовки строительных материалов, затем разбивали на месте план и отрывали фундаментные рвы по периметру и осям столпов, до глубины залегания материкового грунта. Считается, что у белокаменных зданий был ленточный фундамент, положенный не в котлован, а во рвы, которые заполнялись глыбами валунов, булыжником, обломками известняка и туфа и заливались раствором. Стены и своды строились сначала с козел, а по мере увеличения высоты, с деревянных подмостей и лесов. Для кровель использовали тёс, но, может быть, и свинцовые доски. Шлемовидные главы покрывались красной аравийской медью с позолотой. Неизвестно, каким было в древности покрытие главы церкви Покрова, но форма её, как предполагают исследователи, приближалась к шлемовидной. В окна белокаменных храмов вставлялись деревянные оконницы, которые могли заполняться стеклом[3].

Видео по теме

История

Церковь была освящена в честь праздника Покрова Богородицы. Однако источники, говорящие об установлении этого праздника на Руси в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского, отсутствуют[14], а в домонгольских летописях о церкви говорится как о посвящённой не какому-то конкретному празднику, а Богородице[15]. Следовательно, этот праздник мог быть установлен и позднее (первые упоминания о нём относятся к XIII веку[3]), и в этом случае церковь первоначально могла иметь какое-либо иное посвящение.

По легенде, содержавшейся в Житии Андрея Боголюбского, белый камень для постройки церкви был вывезен из покорённого Андреем Боголюбским Булгарского царства. Однако эта легенда опровергается как историческими фактами, так и результатами петрографических анализов белого камня, использованного для строительства церкви[16].

Первоначально церковь Покрова была собором небольшого, но имевшего белокаменные укрепления монастыря, располагавшегося на стрелке Клязьмы и Нерли[17]. Этот монастырь в конце XVI века упоминался среди патриарших домовых монастырей, во второй половине XVII века имело место его кратковременное процветание, в 1764 году он был упразднён. В 1784 году из-за низкой доходности Покровской церкви игумен Боголюбова монастыря (к которому она была приписана) добился разрешения разобрать храм на строительный материал для возведения монастырской колокольни, однако недостаток средств не позволил начать работы[18].

Архитектура

Место расположения храма уникально: Покровская церковь выстроена в низине, на заливном лугу, и стоит на рукотворном холме высотой около 3 м и площадью около 23 соток[17], на котором располагались и другие монастырские постройки. Ранее около церкви было место впадения Нерли в Клязьму (ныне русла рек изменили положение). Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток водных торговых путей.

Обычный для древнерусских храмов бутовый ленточный фундамент из пролитых известью необработанных камней, заложенный на глубине 1,6 м, продолжен основанием стен, высотой 3,7 м, которые были засыпаны глинистым грунтом насыпного холма, облицованного белым камнем. Таким образом, фундамент уходил на глубину более 5 м. Подобная технология позволяла противостоять подъёму воды при разливах реки (до 5 м).

От храма XII века без существенных искажений до нашего времени сохранился основной объём — небольшой, почти квадратный в плане четверик (около 10×10 м без учета апсид, сторона подкупольного квадрата около 3,2 м) и глава. Храм крестово-купольного типа, четырёхстолпный, трёхапсидный, одноглавый, c аркатурно-колончатыми поясами и перспективными порталами. Стены церкви строго вертикальны, но благодаря исключительно удачно найденным пропорциям они выглядят наклонёнными внутрь, чем достигается иллюзия большей высоты сооружения. В интерьере крещатые столпы сужаются кверху, что при небольших размерах храма создает дополнительное ощущение «высотности» интерьера.

Членения северной и южной стен храма асимметричны, восточные прясла очень узки. Однако сумма выступа боковых апсид и ширины восточных прясел стен практически равна ширине средних прясел стен, и благодаря этому композиция храма выглядит уравновешенной при взгляде с любой стороны. Многообломные пилястры с полуколоннами на внешней стороне стен храма Покрова на Нерли соответствуют внутренним лопаткам. Их суммарная толщина шире стен примерно в полтора раза, и это создает очень ясный конструктивный «рисунок» храма.

Первоначальные внутренние росписи храма полностью утрачены (сбиты при поновлении в 1877 году). Стены церкви украшены резными рельефами. Центральная фигура в композиции трёх фасадов храма — восседающий на троне царь Давид-псалмопевец с псалтерием в левой руке, двуперстно благословляющий правой рукой. В оформлении используются львы, птицы и женские маски.

Изысканность пропорций и общая гармоничность храма отмечается многими исследователями; часто церковь Покрова называют самым красивым русским храмом.

…Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства…

Настоящее время

Церковь Покрова на Нерли входит с 1992 года в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Боголюбовский луг, на котором расположена церковь, ныне является особо охраняемой природной территорией и историко-ландшафтным комплексом регионального значения.

Храм находится в совместном ведении Русской православной церкви и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Храм является подворьем Богородице-Рождественского монастыря Владимирской митрополии[19].

-

-

-

Северо-западная сторона

-

-

Западный фасад

Давид-псалмопевец, львы и грифоны

Монета Банка России из серии «Памятники архитектуры России», 3 рубля, серебро, 1994 год

Примечания

- ↑ Перечень Приходов, Монастырей, Подворий (юридических лиц), входящих в структуру централизованной религиозной организации Владимирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), продолжающих свою деятельность в 2018 году // Официальный сайт Владимирской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)

- ↑ http://gramota.ru/slovari/dic/?word=покров&all=x

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Тимофеева Т. П., Новаковская-Бухман С. М. Церковь Покрова на Нерли. — М.: Сев. паломник, 2003.

- ↑ Раппопорт, 1993, с. 70.

- ↑ 1 2 3 Заграевский С. В. К вопросу о реконструкции и датировке церкви Покрова на Нерли. // Мат-лы обл. краевед. конф. (20—21 апреля 2007 г.). — Владимир, 2008. — Т. 2. — С. 3—12.

- ↑ Доброхотов В. И. Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями. М., 1852. — с. 70-71

- ↑ Воронин, 1961, с. 279, 298.

- ↑ Раппопорт, 1993, с. 264.

- ↑ А. Н. Артлебен. Древности Суздальско-Владимирской области, сохранившиеся в памятниках зодчества в пределах Владимирской губернии. В., 1880, вып. 1. — с. 50-52

- ↑ И. И. Толстой, Н. П. Кондаков Русские древности в памятниках искусства. // Вып. 6. СПб: 1899. с. 14

- ↑ Воронин, 1961, с. 262.

- ↑ Бережков Д. Н. О храмах Владимиро-Суздальского княжества (XII—XIII вв.) Владимир на Клязьме: Типо-Литография Губернского правления, 1903. — 146 с., 16 л. илл. с. 13,19,99-100

- ↑ Раппопорт, 1993, с. 70, 72.

- ↑ Тимофеева Т. П. Архитектура времени Андрея Боголюбского // Памяти Андрея Боголюбского. Сб. ст. — М. — Владимир, 2009. — С. 56—58.

- ↑ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — Рязань, 2001. — С. 467.

- ↑ Флоренский П. В., Соловьёва М. Н. Белый камень белокаменных соборов. // Природа : журнал. — № 9. — 1972. — С. 48—55.

- ↑ 1 2 Заграевский С. В. Вопросы ранней истории Покровского монастыря на Нерли // Материалы XXI межрегиональной краеведческой конференции (18 апреля 2016 г.). — Владимир, 2016. — С. 194—201.

- ↑ Воронин Н. Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. Книга-спутник по древним городам Владимирской земли. — М.: Искусство, 1967. — С. 126.

- ↑ Храм Покрова на Нерли на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Литература

Церковь Покрова на Нерли, Владимирская область: фото, история

Церковь Покрова на Нерли белым маяком возвышается на рукотворном холме над заливным лугом, будто указывает путь странникам. Благодаря своей уникальной ландшафтно-архитектурной композиции, творение русских зодчих известно далеко за пределами Владимирской области. С 1992 г. церковь Покрова на Нерли внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а луг, где находится боголюбский храм, входит в состав историко-ландшафтного комплекса, который имеет региональное значение.

Загадки возникновения церкви Покрова на Нерли

История создания церкви Покрова на Нерли полна неточностей и домыслов. Достоверно известно лишь одно – при каком князе был возведен храм. Этот белокаменный шедевр был возведен во времена князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого.

Точный год постройки назвать сложно. Большинство историков связывают постройку храма с кончиной княжича Изяслава, как стремление князя Андрея увековечить память о своем сыне. Тогда датой основания церкви можно считать 1165 г. Однако в исторических сводках говорится, что церковь была возведена «летом единым», а княжич умер осенью. Так, справедливее говорить о 1166 г. как о дате строительства храма и «лете едином», упоминаемом в жизнеописании князя Андрея.

Альтернативным является мнение, что церковь Покрова на Нерли была возведена одновременно с постройкой монастырского ансамбля в Боголюбово на рубеже 1150-1160 гг. и не имеет никакого отношения к смерти княжича. Согласно данной версии, возведение храма – благодарность Пресвятой Богородице за покровительство владимирцам в битвах с булгарами.

С булгарами связывают и легенду о том, что впечатляющий своей белизной камень доставлен из Булгарского царства, покоренного Андреем Боголюбским. Однако последующие исследования полностью опровергают подобное предположение: камень в завоеванной части Булгарии имеет коричнево-серый оттенок и значительно отличается от известняка, который применяли при строительстве.

Андрей Боголюбский очень трепетно относился к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. По его настоянию новую церковь освятили в честь Богородичного праздника. С того момента и пошло широкое почитание этого праздника и сейчас практически в каждом городе можно встретить покровский храм.

Секрет зодчих

Церковь Покрова на Нерли по праву считают памятником архитектуры не только национального, но и мирового масштаба. При всей лаконичности форм она является ярчайшим образцом русского стиля архитектуры и послужила каноническим образцом при проектировании других храмов.

Место для постройки выбрано не случайное – в старину здесь было пересечение оживленных речных и сухопутных торговых путей, но довольно необычное, ведь храм построен на заливном лугу в месте, где Нерль впадает в Клязьму.

Уникальное место потребовало и нестандартного подхода к строительству. Чтобы постройка простояла века, зодчие использовали при ее возведении нестандартный прием: сперва был сделан ленточный фундамент (1,5–1,6 м), продолжением которого стали стены высотой почти 4 м. Затем это сооружение было засыпано грунтом, получившийся холм и стал фундаментом для возведения церкви. Благодаря этим хитростям, церковь уже какой век успешно противостоит ежегодному наступлению воды.

Интересен тот факт, что, если верить некоторым картинкам из летописей монастыря, первоначальный образ сооружения значительно отличался от современного. Это подтверждают и раскопки, проведенные в 1858 г. епархиальным зодчим Артлебеном Н. А. и в 1950-х годах Ворониным Н. Н., крупным специалистом в области традиционной древнерусской архитектуры. Согласно их находкам, церковь была окружена сводчатыми галереями, придававших ее убранству сходство с торжественностью и пышностью русских теремов.

К сожалению, имена тех, кто построил шедевр русского зодчества, не дошли до наших времен. Историками установлено только то, что наряду с русскими мастерами и архитекторами, трудились и специалисты из Венгрии и Малопольши – на это указывают характерные романские черты декора, искусно наложенные на традиционную византийскую основу.

Внутреннее убранство поражает своей изысканностью. Первоначальная роспись не сохранилась, большая часть их была утрачена во время «варварского» ремонта в 1877 г., который, не согласовав с епархиальным зодчим, затеяли монастырские власти. Отреставрированные и новые элементы дизайна настолько органично сочетаются между собой, что создают впечатление единого целого.

Есть у храма и свои архитектурные особенности: несмотря на то, что стены возведены строго вертикально, создается впечатление, что они немного наклонены внутрь. Особенно это заметно на фото, сделанных внутри церкви. Подобная иллюзия создается благодаря особым пропорциям и столпам, которые сужаются к верху.

Еще одна нетипичная особенность декора церкви – резные рельефы, изображающие царя Давида. Его фигура является центральной на всех трех фасадах. Помимо Давида, изображенного с псалтирью, на рельефах представлены парные фигуры львов и голубей.

Вехи истории

Судьба церкви Покрова на Нерли полна печальных событий. После того, как в 1174 г. погиб покровитель храма, князь Андрей Боголюбский, церковь полностью перешла на попечение братии монастыря. Финансирование прекратилось, в связи с этим так и не была воздвигнута колокольня, которая изначально была запланирована как часть архитектурного ансамбля.

Следующим бедствием стало монголо-татарское разорение. Когда в XII веке татары взяли Владимир, они не обошли вниманием и церковь. Видимо, их прельстила утварь и другие драгоценные элементы убранства, на которые не скупился князь.

Но наиболее губительным для храма чуть не стал 1784 г., когда он относился к Боголюбской обители. Настоятель монастыря вознамерился разрушить белокаменный храм и использовать его в качестве стройматериалов для монастырских построек, на что даже получил разрешение во Владимирской епархии. К счастью, он так и не смог договориться с подрядчиком, иначе уникальный памятник архитектуры был бы утрачен навсегда.

Относительно «безоблачная» жизнь началась у храма только в 1919 г., когда он поступил в попечительство к Владимирской губернской коллегии по делам музеев, уже в статусе памятника древнерусского зодчества.

В 1923 г. богослужения в храме закончились и от разрушений и осквернения в годы советской власти его спасло только географическое положение (никому не был интересен участок среди луга, постоянно затапливаемый водой) и статус музея.

Рекомендуем посмотреть на храм Спаса на Крови.

Начиная с 1960 г. популярность церкви возрастала из года в год, привлекая все больше туристов и паломников. В 1980 г. реставраторы возвратили церкви облик, максимально приближенный к исходному, однако богослужения возобновились лишь в 1990-х.

Как доехать

Церковь Покрова на Нерли находится в поселке Боголюбово под Владимиром. Добраться до храма можно несколькими способами:

- выбрать одну из многочисленных экскурсий, которые в изобилии предлагают туристические агентства Владимира, Москвы и других крупных городов;

- воспользоваться общественным транспортом. Из Владимира до Боголюбова идут автобусы №18 или №152.

- самостоятельно на авто, GPS-координаты церкви: 56.19625.40.56135. Из Владимира следует ехать в направлении Нижнего Новгорода (трасса М7). Миновав Боголюбский монастырь, свернуть налево, до ж/д станции, где можно оставить машину.

Церковь Покрова на Нерли

Попроси любого соотечественника назвать несколько православных храмов, что он ответит? Наверное, самым распространенным будет ответ – храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и церковь Покрова на Нерли. Чем примечательны первые два храма, понятно. А вот почему такую всемирную известность и любовь снискала скромная и простая церковь Покрова на Нерли?

Когда пишут и говорят об этом храме, обычно приводят слова Игоря Грабаря: «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства». Что же сделало этот храм таким знаменитым – его история? Или, может быть его удивительный гармоничный облик?

Церковь Покрова на Нерли принадлежит к блистательной эпохе становления и расцвета Владимиро-Суздальского княжества и его аристократической культуры при Андрее Юрьевиче Боголюбском, к «беспокойному, но и светлому утру Владимирской земли». Город «мизиньных» (то есть «малых») людей Владимир чудесно преображается в подобную Киеву столицу с Золотыми воротами и златоверхим «десятинным» собором, а в десяти верстах к востоку обустраивается Боголюбов-город с белокаменным княжеским дворцом и храмом Рождества Богородицы. За символически короткие семь лет – с 1158 по 1165 годы – строительная дружина Андрея Боголюбского, собравшая под началом северо-итальянского зодчего от Фридриха Барбароссы «из всех земль все мастеры», создает белокаменное великолепие Владимиро-Суздальской земли.

Церковь Покрова на Нерли представляет собой обычный для XII века тип небольшого крестово-купольного храма – одноглавого, четырехстолпного, трехапсидного, с тремя продольными и тремя поперечными нефами, в западном из которых помещаются «восходние полати» — хоры; полуциркульные своды храма поддерживают цилиндрический барабан. Необычно в церкви другое – особый пропорциональный строй. Среди всех владимиро-суздальских белокаменных храмов, не считая надвратных, это самый миниатюрный и грациозный: общая его ширина чуть более 10 м, а внутренняя высота 20,8 м. Глаз фиксирует не столько тяжелые массы строительного материала и конструктивные усилия по преодолению сил распора, сколько свободное и стремительное движение ввысь, ощущение взлета, невесомости, воспарения. План здания значительно вытянут по продольной оси. Не квадратом, а прямоугольником является и подкупольное звено: его ширина и длина относятся как сторона и диагональ полуквадрата (3,1 м и 3,5 м). Таково же соотношение внутренней ширины и длины храма (без апсид). Толщина столпа-пилона крестчатой формы составляет не четвертую, как обычно, а третью часть ширины центрального нефа. Малые нефы, как и в большинстве других храмов, вдвое уже центральных.

Однако при этом в церкви Покрова все устроено по-особенному, композиция ее чрезвычайно индивидуальна. Гладь стены сужается и почти пропадает за богатым многообломным профилем пилястр с сильно выступающими полуколоннами, которые вместе с лопатками достигают полуторной толщины стены, образуя как бы несущий скелет здания (еще большую прочность этому каркасу придают горизонтальные связи: дубовые брусья, положенные внутри стены на уровне пола хор и в плоскости пят подпружных арок. Значительный вынос угловых пилястр несколько уравновешивает разные по ширине центральные и боковые прясла, особенно узкие в восточных членениях, и почти скрадывает округлые выступы апсид. В верхнем поле прясел профиль пилястр, переходя в закомары, усложняется; высокие окна, опущенные прямо на отлив стены и освобождающие верхнюю зону прясел для рельефов, тоже обильно и дробно профилированы. Фасад при этом приобретает почти скульптурную объемность, выявленную глубокими контрастами светотени.

Внутреннее пространство церкви Покрова воспринимается как некий воздушный столп с убегающими ввысь пучками вертикалей. Пилоны как бы сближаются, слегка склоняясь внутрь и несколько сужаясь кверху. Купол, паруса, своды и арки парят где-то высоко над головой, причудливо круглясь и энергично изгибаясь . На хорах впечатление фантастически меняется: купол и своды стремительно приближаются, а воздушный колодец как бы уходит вниз. При этом массивные столпы-пилоны, стены и прочие материальные формы обретают реальность, как живые, обступая и теснясь вокруг зрителя.

В древности интерьер белокаменного храма складывался в стройный ансамбль: невысокая алтарная преграда, настенные фресковые росписи, керамические полы из разноцветных поливных плиток. Белокаменной резьбы внутри здания почти нет: только пары лежащих львов в основаниях подпружных арок. Возможно, от древнего времени сохранился престол в алтаре, сложенный из девяти белокаменных блоков на известковом растворе.Скульптурное убранство церкви

Среди всех построек Андрея Боголюбского только церковь Покрова почти полностью сохранила свой первоначальный архитектурный облик и резной декор, что позволяет судить на ее примере о символическом содержании декоративных программ владимиро-суздальских храмов и об особенностях художественного стиля, сложившегося в резной скульптуре в эпоху князя Андрея.

Небольшая по размерам, пространственно «организованная» сильно выступающими из стен вертикальными пилястрами с наложенными на них полуколоннами, церковь сама кажется изваянной из камня скульптурой. Украшающие стены рельефы придают ей особую изысканность, торжественность и красоту. Немногочисленный, трижды повторенный на фасадах декор поражает своей цельностью и настолько гармонично сочетается с архитектурой, что любая перемена нарушила бы очарование целого . За всем этим стоит высокое искусство зодчего и мастерство безвестных строителей и скульпторов прославленного храма.

В центральных полукружиях-закомарах северного, южного и западного фасадов располагаются три одинаковых рельефа, которые представляют восседающего на троне царя Давида в окружении парных изображений львов и голубей. Высеченные из камня в высоком рельефе с хорошо скругленными краями, они значительно выступают из плоскости стены и хорошо видны снизу. Изображения самого царя Давида на всех трех фасадах высечены на самых крупных камнях. Подобно аналогичным изображениям на Дмитриевском соборе, они исполнены тремя разными мастерами (лучшим из них является рельеф западного фасада). Все три рельефа сопровождают глубоко врезанные надписи «СТЪ ДВДЪ», исполненные уставом. Облегающий фигуру Давида подир – одежда ветхозаветных священников и царей – сплошь покрыт резными орнаментальными складками, возможно, передающими узор ткани. Густой ромбический узор покрывает также корону и ленту, опоясывающую фигуру пророка, скрадывая поверхность камня и рельеф фигуры. Благодаря обилию украшений изображения Давида кажутся более плоскостными, чем окружающие их рельефы зверей и птиц.

В христианской традиции царь и пророк Давид почитался не только как прародитель и ветхозаветный прообраз Христа, но и как образец сильного, мудрого и справедливого царя. Многие средневековые государи, желая уподобиться ему, изображали Давида вместе с царем Соломоном на стенах своих дворцов. Однако только на соборах владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода III образы царя Давида увенчивают весь цикл резных изображений на фасадах.

Если присмотреться к рельефным изображениям царя Давида, можно заметить еще одну редкую деталь. На всех трех фасадах фигура царя опоясана перекрещенной на груди лентой. Долгое время в ней видели напоминание о ленте-лоре – драгоценной принадлежности одеяний византийского императора. Однако лента на рельефах церкви Покрова больше похожа на орарь, которым диакон опоясывается во время литургии. На Руси подобное препоясание можно видеть во фресковой росписи Архангельского собора Московского Кремля на груди изображенного в рост благоверного князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Таким образом, Давид предстает на фасадах церкви не только как пророк и псалмопевец, как царь, получивший власть от самого Бога, но и как священнослужитель. Такое совмещение светской и духовной власти в лице правителя соответствовало традиционным представлениям греков и латинян. Так, по свидетельству Константина Багрянородного, византийский император имел сан диакона. В Западной Европе обряд помазания на царство предполагал получение не только царского, но и священнического достоинства. Подобная символическая трактовка власти, по-видимому, и послужила причиной того, что самовластцем князем Андреем было отведено столь важное место образу царя Давида на стенах церкви Покрова (это впоследствии повторил его брат Всеволод Большое Гнездо на фасадах Дмитриевского собора). Примечательно, что тема прославления княжеской власти и окружения ее ореолом святости при Андрее Боголюбском отчетливо звучит и в летописях, и в церковно-учительной литературе.

Еще более возвеличивают царя Давида окружающие рельеф фигуры резных зверей и птиц. Застывшие позы и строгая симметрия композиции придают им характер геральдических эмблем. Вероятно, они и являются эмблемами власти, символами подвластных царю Давиду неба и земли. Львы у царского трона представляли древнейшую традицию, восходившую еще к культуре Древнего Востока, в то время как в античной культуре символами власти стали орлы. На ступенях описанного в Библии трона царя Соломона были также представлены львы и птицы (II Пар. IX, 17–20. III Цар. X, 19-20). Как символы доблести, силы и власти они понимались и в Древней Руси. «Орел птица царь над всеми птицами, а лев над зверьми, а ты, княже, над переславцы», – писал в своем «Молении» Даниил Заточник.

Одним из самых загадочных мотивов в скульптурном декоре церкви являются расположенные непосредственно под закомарами рельефы девичьих ликов, которые опоясывают все три фасада храма. В настоящее время сохранилось девятнадцать таких рельефов, представляющих целую галерею скульптурных портретов. Среди них есть широкие, округлые, “реалистичные”, как определил их Г.К. Вагнер, лики простолюдинок и лики задумчивые, созерцательные с тонкой индивидуальной трактовкой . Самым утонченным, строгим и одухотворенным следует признать средний лик на западной стене, который нередко сравнивали с иконными образами Богородицы.

Ряд девичьих ликов на стенах церкви служит своеобразной смысловой границей верхней зоны скульптуры. В системе декорации фасадов она играет определяющую роль, подобно росписи алтарной части внутри храмов. Именно здесь заключены персонифицирующие Христа и Богоматерь образы, выражены главные идеи декора церкви, отвечающие духовной и политической жизни Владимирской Руси времени Андрея Боголюбского. Размещенные ниже рельефы, равно как и декор апсид, более традиционны. К их числу относятся вставленные в кладку по сторонам центральных окон фигуры львов-стражей. По традиционным средневековым толкованиям, лев выступает здесь как символ Христа, охраняющего Свое духовное стадо: «Плотью бо Господь мой на кресте успе, а божество его одесную отца бдяще. Не вздремлет бо не уснет, храня Израила». Спокойные и величественные, с очеловеченными мордами-лицами, львы церкви Покрова сказочны и фольклорны. Их резчики поставили перед собой сложную задачу – при профильном расположении фигуры льва и обращенной к зрителю в фас голове показать развернутую фронтально грудь зверя со сложенными и скрещенными передними лапами. Аналогичная задача была прекрасно решена резчиками Дмитриевского собора во Владимире, однако в церкви Покрова этот мотив выглядит не вполне убедительно – вторая лапа у лежащих львов отделена от туловища и «вырастает» прямо из головы. Единственным исключением является рельеф, расположенный внутри церкви на северо-восточном столбе.

Высота этих рельефов в церкви Покрова значительно превышает высоту резных изображений львов в других храмах владимирской земли. На Дмитриевском соборе во Владимире и Георгиевском в Юрьеве-Польском такую высоту имеют лишь изображения сюжетных сцен в закомарах. Впечатление скульптурности изображений усиливается также благодаря ряду специальных приемов. Так, высота рельефа львиных морд зрительно увеличена с помощью заглубления одной формы в другую – их носы, к примеру, врезаны вглубь щек путем выемки камня вокруг носа.

Скульптура церкви Покрова на Нерли стала итогом всей художественной деятельности Андрея Боголюбского. После ее возведения строительные работы во владимирском княжестве возобновляется лишь в 1184 году, когда после пожара Всеволод III начинает обстраивать Успенский собор во Владимире двухъярусной галереей. Независимо от того, принимали ли романские мастера участие в строительных работах Всеволода III, можно утверждать, что в архитектуре и скульптурной декорации возведенных при нем соборов развивались традиции, заложенные в зодчестве Андрея Боголюбского. Именно в резном декоре церкви Покрова на Нерли в образе царя Давида был впервые символически воплощен идеал владимирских князей – идеал могущественной, исходящей от Бога власти – а также их представления об особом покровительстве Христа и Богоматери владимирской земле. Выраженные языком скульптуры, они были включены в общий контекст декоративной программы, в символических формах запечатлевшей непрерывную борьбу Христа и дьявола, добра и зла.

Тем не менее, в церкви Покрова, как впоследствии и в Дмитриевском соборе, образ земного владыки, «властью же сана аки Бога», вышел на первый план. Это как нельзя лучше отвечало властолюбивой политике Андрея Боголюбского, именованного «царем» на страницах Лаврентьевской летописи, в армянских и грузинских хрониках, приравненного к византийскому императору Мануилу Комнину и являвшегося владельцем «армил» – имперских регалий европейских монархов.

Источник: Тимофеева Т.П., Новаковская-Бухман С.М. Церковь Покрова на Нерли. М., «Северный паломник». 2003

Храм Покрова на Нерли: что мы не знаем о нем?

Белый, легкий, устремленный ввысь, посреди бескрайнего луга, с отражением в реке… «Поэма в камне» — так называют храм Покрова на Нерли. Этот храм всемирно известен, но история его создания до сих пор рождает вопросы. Автор «Фомы» и участник Суздальской археологической экспедиции Алексей Пичугин ответил на некоторые из них.

Каменных дел мастера: кто построил?

Уверенно можно говорить лишь о том, что построили её при Андрее Боголюбском, и построили, скорее всего, зарубежные мастера.

В XVIII веке историк Василий Татищев написал, что император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса прислал своему другу Андрею мастеров-строителей, которые работали во Владимире и в Боголюбове. Так как сведения о мастерах от Барбароссы фигурируют только у Татищева, а тот приводит данные какой-то несохранившейся летописи, утверждать, что это были именно императорские мастера, нельзя, ничего не знаем мы и о знакомстве самого Боголюбского с Барбароссой. Лично правители вряд ли могли знать друг друга, но не исключено, что общались через послов.

Так или иначе, но европейские мастера действительно приходят во Владимирские земли, потому что все домонгольские белокаменные храмы Северо-Восточной Руси построены в романском стиле, который господствовал тогда в Европе от Португалии до Залесской Руси. Некоторые исследователи предполагают, что строительных артелей в Европе было не так много и они перемещались по разным государствам, выполняя заказы. Сохранившиеся до наших дней белокаменные постройки Юрия Долгорукого — отца Андрея Боголюбского, по всей видимости, тоже строили зарубежные мастера, возможно, присланные Юрию галицким князем Владимиром. В его владениях к тому времени белокаменные здания строились довольно долго.

Строительство за год: когда построили?

Ещё одна загадка храма Покрова на Нерли — дата строительства. Летописные данные говорят нам о том, что построена церковь удивительно быстро — всего за год ( а не за два — четыре, как строили обычно) и в память о погибшем в походе на половцев сыне Андрея Боголюбского Изяславе в 1165 году. Эту точку зрения, основываясь на житии князя Андрея (а он канонизирован Православной Церковью), ввел в научный оборот авторитетнейший историк церковной архитектуры и археолог Николай Воронин — единственный, кто детально изучил храм Покрова, проведя серьезные археологические исследования. Однако не так давно, изучив другие летописные данные, владимирский историк и краевед Татьяна Тимофеева (а с ней соглашаются и некоторые другие исследователи) переместила дату возведения церкви на 1158 год. Летопись говорит, что Андрей, придя в эти земли, поставил две церкви в честь Богородицы — Рождественскую и Покровскую. Рождественская, сильно перестроенная в XVIII веке, сейчас находится на территории Боголюбского монастыря в одном комплексе с остатками княжеского дворца. Известно, что править во Владимире Андрей начал в 1157 году. Строительство храма за год объясняется тоже довольно просто: храм Покрова относительно небольшой в сравнении с тем же Успенским собором, построить его за год было вполне возможно.

Почему в честь праздника Покрова Божией Матери?

Это первый известный в мире храм, посвященный этому празднику. Мы не можем утверждать, что прежде Покровских храмов не было, но науке о них ничего не известно.

Напомним, что праздник Покрова Божией Матери установлен в память о явлении Богородицы юродивому Андрею во Влахернской церкви Константинополя во время всенощного бдения. Причем считается, что в этот момент город находился на осадном положении, а после чудесного явления враги отступили. Было это в Х веке. Почему праздник возник только спустя 200 лет — загадка. Хотя считается, что возникнуть он мог и раньше — в Византии, но не был так популярен среди прочих Богородичных праздников. Из Византии он перекочевал в Киев, а уже оттуда попал во Владимирские земли.

Андрей Боголюбский трепетно относился к почитанию Богородицы, и почти все храмы из построенных им и ныне известных посвящены именно Пресвятой Владычице. Было ли это действительно чем-то личным для князя, или сыграло роль особое почитания Матери Божией в Константинополе — сейчас сказать сложно. Но храм, возведенный при Андрее Боголюбском, оказался не только первым, посвященным Покрову, но и единственным на последующие 200 лет. Массово Покровские храмы стали появляться только с XIV века.

Совпадают ли нынешний и первоначальный облик храма?

Мы ничего не знаем и о первоначальном облике храма Покрова на Нерли. Существует несколько вариантов реконструкции. В целом можно смело утверждать, что он во многом сохранил свой первоначальный облик. Еще в XIX веке археолог и исследователь архитектуры Николай Артлебен проводил осмотр храма и небольшие раскопки подле него. На расстоянии 2,5 метров от стен в земле были найдены остатки белокаменных конструкций. Артлебен предположил, что это могли быть фрагменты не сохранившихся построек. Спустя почти 100 лет Николай Воронин провел довольно масштабные археологические исследования окрестностей церкви и тоже нашел белокаменные конструкции и фундаменты. По его мысли, это могли быть остатки белокаменных галерей, которые примыкали к храму с трех сторон — южной, северной и западной. На основании своих данных он сделал научную реконструкцию предполагаемого первоначального облика церкви с открытыми галереями. Существуют иные варианты реконструкций, некоторые ученые считают, что галереи могли быть построены позже, например, в годы правления князя Всеволода Большое Гнездо, развившего традиции белокаменного зодчества.

Царь Давид и звери: кто и почему изображен на стенах храма?

Из храмов времен Андрея Боголюбского именно Покровский сохранил практически в первоначальном виде свой фасадный декор. Он довольно прост, особенно в сравнении с декором более поздних храмов периода расцвета белокаменного зодчества при Всеволоде Большое Гнездо. Но в этой простоте можно усмотреть немалый символизм. Главная его составляющая — это барельефы.

Царь Давид

На трех фасадах наверху изображение библейского царя Давида, который часто использовался в европейской архитектуре как символ мудрого и справедливого правителя. Окружают царя Давида львы.

Лев

Лев — тоже один из самых распространенных символов, повсеместно встречающийся на Западе не только в постройках романского стиля, но и практически во все века архитектурного развития. Во Владимиро-Суздальских землях изображение льва обретает еще один смысл — он становится персональным символом местных князей, начиная с Андрея Боголюбского, и до сих пор остается на гербе Владимира. Поэтому неудивительно, что изображение льва встречается на стенах храма Покрова на Нерли многократно и в разных видах. Можно найти даже смеющегося царя всех зверей.

Голубь

По обе стороны от царя Давида расположены голуби. С ними всё гораздо понятней. Голубь — символ Святого Духа и кротости. В паре со львом они образуют очень мощную смысловую связку. Более того, царя Давида очень часто изображали в окружении зверей и птиц. Храм опоясывают изображения женских голов. Это тоже очень распространенный в романской архитектуре художественный элемент. Почему их так много на стенах Покровского храма, сказать сложно. Возможно, речь идет об архитектурной традиции. Эти изображения — неотъемлемая часть большинства романских построек того времени. Возможно, в данном случае женские головы символизируют Богородицу, которой и посвящен этот храм, а также, напомню, большинство других храмов, построенных Андреем Боголюбским.

Грифон, несущий лань

Еще одно интересное изображение — грифон, несущий лань. В данном случае грифон может быть символом Христа, а лань — символизировать трепетную душу христианина. По крайней мере, так это истолковывается в западноевропейском зодчестве. Со временем барельефы разрушались, некоторые уже почти невозможно различить, что-то могло быть изменено в ходе различных реставраций, присутствие же некоторых изображений на фасадах храма просто сложно объяснить.

Отдельно стоит упомянуть о скульптурах львов, которые были найдены в ходе археологических исследований. Где было их место в первоначальном облике храма, сказать сложно. Они могли стоять на пристани — там, где заканчивалась лестница, которая вела от входа в храм к берегу Нерли, а могли размещаться прямо у дверей при входе. Сейчас у пытливого туриста может возникнуть вопрос: при чем здесь Нерль? Храм-то находится на берегу небольшого пруда, а река течет несколько восточней. Ответ прост: за долгие годы Нерль меняла русло, и этот маленький, частично заросший пруд — фрагмент старицы (старого русла) реки.

Разливы: почему именно в этом месте?

Первая мысль, которая возникает, когда выходишь на плиточную тропинку, что ведет к церкви от железной дороги, — что побудило князя Андрея Боголюбского поставить храм именно в этом месте? Всего в паре километров отсюда находилась его собственная резиденция Боголюбово, где он жил со своими дружинниками. Но до сих пор практически весь луг в весеннее половодье покрывается водой разлившихся Нерли и Клязьмы, вода подступает практически к самому храму, не касаясь его только из-за возвышения, на котором тот стоит. Холм этот тоже искусственный — его насыпали при строительстве храма.

Первая версия — это был так называемый парадный княжеский храм, который построен при входе в пределы Владимирского княжества водным путем по рекам Нерли и Клязьме.

Житие благоверного князя (позднее — XVIII века) говорит нам, что при Покровской церкви Андрей Боголюбский основал монашескую обитель. Монастырь здесь действительно известен, но как действующий — только с XVI века, хотя основан был, видимо, намного раньше. Поэтому многие исследователи проигнорировали позднее сообщение из «Жития» и определили Покровскую церковь не как монастырскую, а именно как парадный княжеский храм.

Такие храмы хорошо известны. Это и церковь в комплексе дворца Андрея Боголюбского, и храм в Кидекше, который построил его отец. Таким мог быть и храм Покрова на Нерли. Княжеские церкви всегда имели хоры, но не для размещения там церковного хора — это было место пребывания князя и членов его семьи. Туда же, наверх, по мнению некоторых исследователей, князю носили Причастие.

Часть исследователей опровергает первую версию, считая, что в 1158 году Андрею Боголюбскому было не до парадных храмов. С той стороны, где была построена церковь, находилась враждебная Волжская Булгария — пусть и не угрожающе близко, но в случае чего напала бы именно с этой стороны, и тогда парадный храм пострадал бы первым. Парадные храмы можно ставить на важных для Владимира торговых путях в сторону Новгорода и Киева, но никак не в этом месте.

Вторая версия — храм был монастырским. При этом существует мнение, что это был не просто монастырь, а целая крепость, которая охраняла границы Владимирского княжества. Так это или нет, сейчас ответить нельзя. Никаких остатков стен пока археологи не нашли, монастырь был упразднен вместе со множеством других в годы правления Екатерины II.

Тогда же, по всей видимости, уничтожили галереи вместе со входом на хоры, да и сам храм чуть было не разобрали из-за его ветхости. Спасло церковь только то, что игумен Боголюбского монастыря не смог договориться с подрядчиком о цене. Вот и стоит он на своем месте без малого тысячу лет, встречая и провожая всех, кто приезжает со всего света посмотреть на творение рук человеческих каждый Божий день.

Фото Алексея Пичугина

Церковь Покрова на Нерли

Совсем недалеко от Владимира, в полутора километрах от близлежащего села Боголюбова, стоит один из самых известных памятников белокаменного русского зодчества — храм Покрова на Нерли. Церковь основана в 1165 году князем Андреем Боголюбским (1111—1174): именно эту дату принято считать официальной.

С возникновением в этих местах удивительной по своей красоте церкви связана история, согласно которой жестокий и суровый Андрей Боголюбский отправил своего сына Изяслава в поход к волжским булгарам. Изяслав в бою был смертельно ранен, а его отец в память о сыне возвел прекрасную церковь Покрова на Нерли, названную по имени реки, в излучине которой находится храм.

В XII веке здесь располагалась речная таможня, взимавшая дань с торговых судов. Она была организована князем Боголюбским, который проявил определенную смекалку. В периоды, когда Нерль выходила из берегов и разливалась по заливным лугам, окружающим храм, место превращалось в настоящий остров. Таким образом, можно было контролировать проход судов с зерном из Поволжья в Новгород для финансовых выгод и политического давления.

Фундамент постройки заложен на глубине примерно 7 метров, но, как утверждается в некоторых источниках, церковь была возведена всего лишь за год. С этим утверждением связано одно противоречие. При строительстве храма рабочим было запрещено за день обрабатывать больше трех камней. Считалось, что количественный фактор отрицательно скажется на качестве строения: все камни храма должны были быть идеально отесаны и плотно сложены. Поэтому на возведение лишь фундамента было необходимо около трех лет.

В XVIII веке церковь Покрова на Нерли могла быть разобрана. При возведении колокольни одной из церквей по дороге из Владимира в Суздаль настоятель принял решение разобрать древний храм и из его камней достроить колокольню. Договор с мастеровыми был подписан, начались работы. Однако в первый же день демонтажа, при снятии креста, окалина попала в глаз одному из рабочих и он ослеп. Несколько часов ослепший провел в молитве перед иконами в храме Покрова, после чего к нему чудесным образом вернулось зрение. Это чудо послужило приостановке работ, и храм был спасен.

Крестово-купольный храм выполнен в древнерусском стиле. Стены, украшенные белокаменной резьбой, выглядят наклоненными внутрь. Визуально это делает постройку более высокой. В рельефном оформлении можно увидеть львов, женские маски, птиц и царя Давида с псалтырем.

Церковь Покрова на Нерли была капитально отреставрирована на бюджетные средства в 1980—1982 годах. Помещение храма совместно используется Русской православной церковью и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Сейчас церковь и луг, на котором она расположена, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.