Илья голосов архитектор – Илья Голосов. Хан-Магомедов С.О. 2007 | Библиотека: книги по архитектуре и строительству

Голосов, Илья Александрович — Википедия

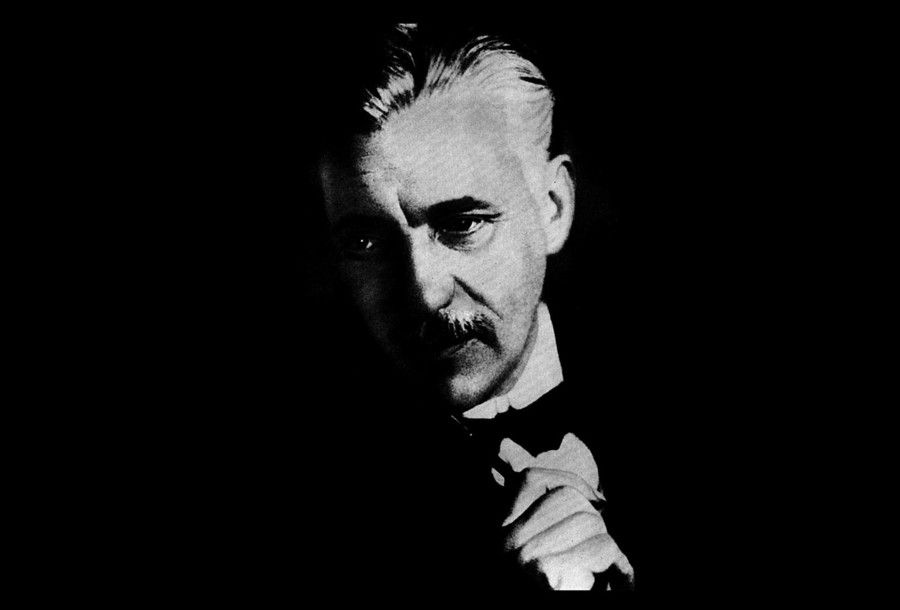

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Голосов.Илья́ Алекса́ндрович Го́лосов (31 июля 1883, Москва — 29 января 1945, там же) — российский и советский архитектор, работавший в стиле символического романтизма и конструктивизма. Родной брат архитектора Пантелеймона Голосова.

До революции[править | править код]

Илья Голосов родился 31 июля 1883 года в Москве в семье священника. В 1898 году был принят в Строгановское художественно-промышленное училище. По окончании полного курса поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1912 году, получив звание архитектора. Во время учёбы работал помощником у таких архитекторов и художников, как Иван Кузнецов, Сергей Соловьёв, Алексей Щусев, Игорь Грабарь. Занимался обмерами памятников архитектуры и оформлял их для «Истории русского зодчества» и журнала «Старые годы».

Первые работы отличаются стилевым разнообразием. По проектам Голосова было построено несколько особняков, в том числе особняк Зимина в Киржаче (1912) и особняк Зуева в Москве (1913). Он спроектировал также несколько доходных домов и церквей. Жил в Тихвинском переулке, 15

Первые годы советской власти[править | править код]

В 1918 году поступил в архитектурную мастерскую Моссовета, которой руководил Иван Жолтовский, и под его влиянием увлекся формообразованием в архитектуре. В 1918 году в рамках разработки первого плана реконструкции Москвы, Голосов разрабатывает проект планировки одного из районов. В это же время создает два проекта, в которых используется классический ордер — амбулаторный корпус Бассманной больницы в Москве и конкурсный проект школы-памятника Льву Толстому в Ясной Поляне.

В феврале 1919 года проекты Голосова получили три первых премии на конкурсе крематория в Москве. Проекты были выполнены в стиле неоклассицизма и послужили толчком к переосмыслению истоков формообразования и созданию теории «построения архитектурного организма». В 1918—1923 годах Голосов принимает активное участие в конкурсах на малоэтажные жилые дома и различные общественные и хозяйственные сооружения для села, используя традиции народного жилища и опыт пригородного строительства.

В 1920 году Голосов примкнул к направлению «символического романтизма» и занял в нём место признанного лидера. Проекты этих лет имеют подчеркнутую динамичность: радиостанция (1921), конный завод в Останкине (1922), Дворец труда в Москве (1923).

Эпоха конструктивизма[править | править код]

С 1925 года Голосов создаёт множество конструктивистских проектов: «Дом текстиля» (1925, совместно с Б. Улиничем), Русгерторг (1926), Электробанк (1926), Дом культуры имени Зуева (1928). В своих проектах он сплавляет в единое целое крупные формы с простой геометрией (куб, параллелепипед и цилиндр), длинные плоскости фасадов разбивает переплётами окон.

Голосов не являлся членом Объединения современных архитекторов (ОСА), в отличие от своего брата Пантелеймона, который был активным членом группировки, вместе с Моисеем Гинзбургом, братьями Весниными, Иваном Леонидовым и другими. Входил в редакцию журнала ОСА «Современная архитектура».

В 30-х годах Илья Голосов — руководитель архитектурно-проектной мастерской №4 Моспроекта, под его началом работают архитекторы П.П. Антонов, А.А. Журавлёв, В.М. Кусаков, А.Т. Капустина, Д.Д. Булгаков, И.Л. Маркузе, Б.Ф. Рогайлов, К.И. Джус, И.В. Гохман, С.Ф. Кибирев, М.К. Костанди, С.А. Козлов, А.С. Алимов, Г.К. Яковлев.

Постконструктивизм. Период творческого расцвета[править | править код]

Могила Голосова на Новодевичьем кладбище Москвы.Один из самых значительных проектов Ильи Голосова 1930-х годов, выполненный в постконструктивистском стиле — это жилой дом на Яузском бульваре в Москве (1936—1941).

С 1919 года по 1945 год Голосов преподавал архитектуру в различных учебных заведениях, в том числе, во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе (руководил архитектурной мастерской совместно с К. С. Мельниковым) и в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Новый метод преподавания архитектуры привел к формированию новаторского течения — школы Ильи Голосова.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

См. также Постройки Ильи Голосова

- Дом Габричевской (1914, Москва, совместно с братом П.А.Голосовым

- Особняк Зимина (Киржач)

- Здание Северного страхового общества, совместно с И. И. Рербергом, В. К. Олтаржевским и М. М. Перетятковичем (1909—1911, Москва, Улица Ильинка, 21-23)

- Дворец Труда (1923, Москва)

- Павильон Дальнего Востока Парка культуры и отдыха (1923, Москва, ЦПКиО им.Горького)

- Дворец Труда (1925, Ростов-на-Дону)

- Дом культуры имени С. М. Зуева (1926—1928, Москва, Лесная улица, 18)

- Дом коллектива (1930, Иваново, ул. Красных Зорь, 3)

- Дом Советов (1932, Элиста, ул. Пушкина, 11)

- Военно-инженерная академия (1933, Москва, Яузский бульвар)

- Жилой дом (1933-1934, Москва, Яузский бульвар)

- Здание Академии коммунального хозяйства (1933-1938, Москва)

- Здание Телеграфа (1934, Москва, Пушкинская площадь)

- Жилой дом на Садовом кольце (1934, Москва)

- Гостиница «Общества пролетарского туризма и экскурсий», совместно с Д. Д. Булгаковым (1934, Москва, Арбат, 57)

- Жилой дом (1934—1936, Москва, Долгоруковская улица, 5)

- Жилой дом (1936—1941, Москва, Яузский бульвар, 2/16)

- Комплекс жилых домов для автозавода в Автозаводском районе (1935-1938, Горький, проспект Октября)

- Здание Высшей школы профсоюзов (1938, Москва)

- Жилой дом (1939, Москва, Спиридоньевский переулок, 8)

- Общежитие института им. Свердлова (Москва, РГГУ)

- Жилой дом Наркоматов иностранных дел и внешней торговли (1929-1936, Москва, ул. Долгоруковская, совместно с Маркузе)[2]

-

Бусыгинский Дом в Нижнем Новгороде (Горьком)

Проекты[править | править код]

(конкурсные проекты и нереализованные постройки)

- Крематорий (1919, Москва)

- Здание Останкинского коннозаводства (1922, Москва)

- Павильон Афганистана Парка культуры и отдыха (1922, Москва)

- Народный дом имени В.И. Ленина (1924, Иваново-Вознесенск)

- Здание акционерного общества «Аркос» (1924, Москва, проект использован при строительстве жилого дома на левой стороне Ленинского проспекта в Москве)

- Здание газеты «Ленинградская правда» (московское отделение) (1924, Москва)

- Советский павильон на Международной выставке в Париже 1925 года (1924, Москва)

- Институт минерального сырья (1925, Москва)

- Дом Текстиля (1925, Москва, совместно с Б.Я.Улинич)

- Проект ночлежного дома (1926, Москва, совместно с Г.Г. Вегманом)[3]

- Здание Электробанка (1926, Москва)[4]

- Дворец Советов (1932, Москва)

- Фасад театра им.Мейерхольда (1933, Москва)

- Здание Дома ТАСС (Москва)

- Здание Дома книги (1934, Москва)

- Здание театра (1934, Минск)

- Жилой дом Наркомтяжпрома (1934, Москва)

- Здание Аэропорта (1938, Москва)

- Перронный зал станции метро «Красные ворота»

- Здание ВНИИ телемеханики и связи (Москва, шоссе Энтузиастов)

- Здание театра МОСПС (Москва)

- Здание Русгерторга (Москва)

- Мемориальный музей Советской армии (Москва, последняя работа)

Учебные проекты[править | править код]

- Трудовая школа (1920, Москва)

- Центральная городская хлебопекарня (1920, Москва)

- Мастерская (кузница) с водокачкой (1920, Москва)

- Астрономическая обсерватория (1921, Москва)

- Радиостанция (1921, Москва)

Руководство проектами[править | править код]

- Дворец культуры (1929, Архангельск)

- Здание центральной книжной базы КОГИЗ

- Здание гостиницы ОПТЭ (Москва)

- Дом РЖСКТ «Пищевая индустрия» (Москва)

- Жилой дом ЦуДорТранса (Москва)

- Дом Советов (Сталинск)

- Здание ЦНИИ промсооружений (Москва)

- Административный корпус завода «Радиоприбор» (Москва)

- Конференц-зал коммунистического университета им.Свердлова (Москва, РГГУ)

- Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов. М.: Архитектура-С, 2007 [1].

- Хигер Р. Архитектор И. Голосов // Архитектура СССР. — 1933. — № 1. — С. 22—23.

- Хигер Р. Я. Романтико-символические поиски в советской архитектуре двадцатых годов (Илья Голосов) // Советская архитектура. — 1970. — № 19. — С. 156.

- Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов, М.: Стройиздат, 1988

Великий мастер композиции

- Текст:Елена Овсянникова

31 июля 2017

Илья Голосов — русский и советский архитектор, масштаб дарования которого не требовал соизмерения с установками какого-либо коллектива. Он выдвинул свою теорию «архитектурного организма», метода, в основе которого был заложен отказ от копирования исторических оригиналов в пользу самостоятельной компоновки объекта, начиная с самых простых форм. Посредством своих работ Голосов показал возможности экспрессионистического метода формообразования. Изучая творческий путь мастера, можно проследить эволюцию применяемых им архитектурных приемов, движение от романтического экспрессионизма к разнообразным интерпретациям античности. По случаю дня рождения мастера, TATLIN публикует фрагмент текста к плакату серии ARCHILOG, куда вошли все проекты архитектора, включая конкурсные и коллективные работы.

Илья Александрович Голосов (1883–1945) родился в Москве в семье священника, окончил Строгановское училище технического рисования и архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1912) на год позднее своего старшего брата-архитектора Пантелеймона Александровича (1882–1945). Во время учебы Илья Голосов работал у крупных мастеров – Сергея Соловьева, Алексея Щусева, обмерял памятники древнерусской архитектуры для многотомного издания «История русского зодчества» под редакцией Игоря Грабаря. В годы Первой мировой войны был призван в армию, где занимался строительством инженерных сооружений. Несмотря на то, что Илья был младше своего брата, он не подпал под его влияние и имел ярко выраженную индивидуальность. Если в 1920-е годы Пантелеймон стал конструктивистом, членом Объединения современных архитекторов (ОСА), то Илья был намного ближе по своим профессиональным убеждениям к членам Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА). Это было прямым следствием различия их характеров. Илья был темпераментнее, чем старший брат, и его проекты первых послереволюционных лет, которые Селим Омарович Хан-Магомедов назвал «романтическими», сходны с произведениями европейских экспрессионистов.

Городская хлебопекарня (проект), 1920

Ранние произведения Голосова (начала 1910-х годов) были, как и проекты всех его соучеников и старшего брата, выполнены в исторических стилях. Это особняки, храмы и прочие постройки для частных заказчиков. Крупнейшей работой, в которой в этот период принимал участие архитектор, стал комплекс зданий Северного страхового общества (совместно с Иваном Рербергом, Вячеславом Олтаржевским и Марианом Перетятковичем) в Москве. После революции он, как и Иван Фомин, пытался переосмыслить античный дорический ордер, придавая утрированно монументальный вид колоннам, делая их более приземистыми, чем в знаменитых древнегреческих храмах Пестума.

Братья Голосовы работали в архитектурной мастерской Моссовета под руководством Щусева и Ивана Жолтовского. Илья, занимаясь проектом перепланировки Советской площади, предполагал выстроить на ней, со стороны Большой Дмитровки, драматический театр (это место отвели для Института Ленина). С 1918 он стал преподавать в Свободных художественных мастерских вместе с только закончившим тот же вуз Константином Мельниковым. Там сложилась его профессиональная оппозиция с Николаем Ладовским. Творчество Голосова, Мельникова, Ладовского, братьев Весниных развивалось в условиях взаимной конкуренции, что было ярко выражено на конкурсах на проекты Дворца труда, зданий московской редакции газеты «Ленинградская правда» (1924), парижского павильона СССР (1925), клуба Союза коммунальников на Лесной улице (1927) и др.

Дворец труда (конкурс), Москва, 1922–1923

Работая в ВУЗе, Илья Голосов выдвинул свою теорию «архитектурного организма» (1920–1924), как метод, «основанный на изучении с первых шагов сущности художественного построения». Речь шла об отказе от копирования исторических оригиналов в пользу самостоятельной компоновки объекта, начиная с самых простых форм, о внестилевых, структурных качествах архитектуры, но в отличие от Ладовского Илья Голосов не возражал против ознакомления студентов с историческими примерами. В его учебную программу входил и анализ произведений прошлого. В ходе реорганизации трех учебных мастерских (академической и двух новаторских, одну из которых возглавлял Ладовский, а другую — Голосов с Мельниковым) Голосов отстоял свою отдельную мастерскую («Новую академию»), а Мельников покинул ВУЗ (1922).

Четкая систематизация композиционных элементов отличает даже ранние проекты Голосова от весьма иррациональных форм в проектах Ладовского того времени.

Это хорошо видно на примере голосовского проекта конюшен в Останкино. Уже по одним их планам Голосова можно назвать мастером практически осуществимой архитектурной композиции. Дворец труда стал самым первым известным произведением архитектора в «бумажном» конкурсе конца 1922 – начала 1923 года. Это очень динамичная асимметричная композиция, каждый элемент которой был поставлен со сдвижкой относительно следующего, а все вместе они образуют сложный силуэт. Необычность ему придали концентрические арки-перекрытия большого зала, напоминающие часть вращающегося механизма. Этот проект был отмечен коллегами (он занял пятое место), как и самый выдающийся проект конкурса, выполненный братьями Весниными, занявший третье место. Оба проекта выделялись своей новизной на общем фоне, хотя первую премию тогда дали Ною Троцкому за ретроспективный проект в духе сооружений Древнего Рима. Если братья Веснины предвосхитили дальнейшее развитие архитектурной стилистики и их творение стало символом конструктивизма, то Илья Голосов показал возможности экспрессионистического метода формообразования, хотя этому его произведению недоставало органичности, свойственной проекту Весниных.

Московское отделение редакции газеты «Ленинградская правда» (конкурс), Москва, 1924

Не меньше экспрессии было и в проекте выставочного павильона Дальнего Востока, представленного зодчим для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года. Как и проект Дворца труда, он с трудом поддается описанию и производит впечатление сумбурной композиции с наслоением разных образов, вызвавших у автора ассоциации с Дальним Востоком: джонка, пагода, японский сад… Проект этого павильона сохранился, главный и боковой его фасады раскрашены — в духе буддийских храмов — очень яркими спектральными колерами. Голосов стал желанным участником заказных конкурсов, и его проекты были всегда отмечены как очень талантливо выполненные. Например, динамичная композиция конторского здания-башни для московского отделения редакции газеты «Ленинградская правда» (1924). Он участвовал в конкурсе и на комплекс прагматичных промышленных зданий Института минерального сырья (1925). Не исключено, что его строгий по стилю проект оказал влияние на выстроенные по проекту Виктора Веснина здания этого института.

Особенно Голосову повезло в заказном конкурсе на клуб Союза коммунальников на Лесной улице (им. С. Зуева). Здесь он смог реализовать свой проект, тогда как приглашенный на конкурс Мельников предложил столь сложное архитектурное решение, что заказчик исполнять его отказался (здание из пяти вертикально поставленных и сочлененных цилиндров). Этот клуб — самое известное произведение архитектора. Оно имеет свою предысторию — его же конкурсный проект здания акционерного общества «Аркос» (1924) с угловым цилиндром, а также проект Электробанка (1926), в композиции которого тоже есть угловой остекленный цилиндр как главный пластический элемент. В клубе до сих пор самая привлекательная часть интерьеров — широкая остекленная винтовая лестница. Клуб занимает небольшой участок на пересечении Лесной улицы и переулка, и мощный цилиндр с этой лестницей виден с разных сторон.

Примечательно, что он увенчан плотной полосой стены типа «антаблемента», мерно прорезанного окнами. Такова очень условная и чисто авторская трактовка ордера.

В остальных прямоугольных помещениях клуба на четырех этажах расположены кружковые, репетиционные и административные помещения. Зрительный зал здесь самой простой формы и расположен на втором этаже. Перед ним красивое, закругленное со стороны винтовой лестницы фойе. В конструкции этой части здания примечательны сходящиеся в центр железобетонные балки, несущие круглые перекрытия. Как и в двух других лестницах обычной формы, здесь сохранились подлинные деревянные перила на металлических опорах. Двойное остекление цилиндра выполнено с изящными металлическими каркасными элементами. Ажурные опоры из металла поддерживают и кровлю лестничного объема. К сожалению, балкон, украшавший боковой фасад клуба, срублен, плоская кровля здания заменена на скатную из-за сложности эксплуатации в зимнее время, а многие окна и лоджия над входом заделаны. Однако этот клуб — единственный в Москве, до сих пор не изменивший своего первоначального назначения.

Клуб им. С. Зуева, Москва, 1927–1929

Этот шедевр напрашивается на сравнение с известным произведением мастера итальянского рационализма Джузеппе Терраньи — жилым домом «Новокомум» в Комо, который примерно того же времени и имеет сходные остекленные цилиндрические лестницы, фиксирующие два угла застроенного квартала. Это говорит о параллельном мышлении двух выдающихся мастеров разных стран. Примечательно, что Электробанк (1926) в конкурсном проекте Голосова показан с ярко-синим цветом фасадов, а в конкурсном проекте Народного дома в Иваново–Вознесенске — яркое сочетание серо-синего и красного цветов (1924). Не менее ослепительной была предложена окраска фасадов в проекте клуба на Лесной улице, подлинники которого не сохранились. Сегодня только черно-белая фотография говорит о решительном применении здесь цвета.

Электробанк (конкурс), Москва, 1926

Можно ли назвать творения Ильи Голосова 1920-х годов конструктивизмом? Вопрос не принципиальный, хоть он и оказал влияние на членов группировки ОСА, и как мастер композиции, и как непревзойденный график, создавший самую выразительную манеру подачи проектов. Масштаб его дарования не требовал соизмерения с установками какого-либо коллектива, пусть и стоявшего на самых передовых позициях. В проектах архитектора безупречные, четко организованные планы, логично прорисованные фасады, но главное — чертежи–перспективы. Только в них раскрывается во всей полноте динамика его композиций.

Среди жилья 1920-х годов в творчестве мастера выделяется построенный в Иваново-Вознесенске 400-квартирный «Дом-коллектив», в котором архитектор не только остроумно решил социальные задачи, разработав экономичные двухкомнатные жилые ячейки, попарно объединенные вокруг общей кухни, но и создал сверхвыразительную динамичную структуру, состоящую из четырех корпусов, врезанных в низкий стилобат общественного блока. Как и в проектах братьев Весниных, Ивана Леонидова, Моисея Гинзбурга и других крупных мастеров авангарда, в произведениях Голосова заметна эволюция архитектурных приемов в 1930-е годы. Например, в выстроенных в Москве здании гостиницы «Смоленск» и жилом доме в Спиридоньевском переулке.

Синтетический театр (конкурс), Свердловск, 1932

В конкурсных проектах Массового театра в Иваново-Вознесенске (1931), Синтетического театра в Свердловске (1932), Дворца Советов (1932), театра Московского областного совета профсоюзов — МОСПС (1933–1934) появилась осевая симметрия, характерная для всей архитектуры тех лет. Однако мастер нашел свое собственное решение наружного декора — мерно повторяемые рамочки типа сплошной орнаментальной солнцезащиты, вызывающие ассоциации с южно-европейскими аналогами (административными зданиями Италии тех лет). Это впечатление усиливают и глубокие ниши, перед которыми поставлены статуи. Дворец Советов был трактован Голосовым как сочетание большого цилиндра с трапецевидным в плане стилобатом. Цилиндр здесь с решетчатой поверхностью, подчеркивающей гигантский масштаб такой формы, и напоминает упражнения, разработанные им еще во ВХУТЕМАСе, — применение простых крупных масс, формирующих хорошо читаемую структуру.

В 1933 году Илья Голосов получил мастерскую №4 при Моссовете, которая выполняла заказы солидных ведомств.

Таков жилой дом Военно-инженерной академии им. Куйбышева на Яузском бульваре (1933–1935) — в его угловой части сделан гигантский портал с аркой, обрамленной статуями (скульптор Алексей Зеленский). Такой фасад призван поразить воображение, хотя парадокс в том, что через арку виден всего лишь скромный дворик. Между тем, это здание дает представление о типично голосовских приемах — здесь имеется ряд упрощенных ордерных элементов, больше напоминающих детали механизмов, чем правильные классические аналоги. Поиски своеобразной эстетики 1930-х годов характерны и в здании гостиницы Общества пролетарского туризма и экскурсий на Арбате (совместно с Дмитрием Булгаковым, 1934). Примечателен и жилой комплекс Автозавода в Нижнем Новгороде (1936–1939) с многочисленными арками, прорезающими идентичные корпуса-ризалиты, превращая в анфиладу организованный через них проезд. Такая структура — отнюдь не фасадная композиция. В этот период архитектор опять по-своему интерпретирует античность в конкурсном проекте на перронный зал станции метро «Красные ворота», — предложив гипертрофированный дорический ордер в качестве основных несущих конструкций.

Жилой дом Автозавода, Горький (Нижний Новгород), 1936

Несомненно, ряд конкурсных проектов мастерской №4 говорит о «размытости» авторской манеры в архитектуре мастерских Моссовета вообще, проявившейся ко второй половине 1930-х (Дворец техники, Дом книги, дом ТАСС и др.), но тогда сотрудниками Голосова были созданы и более своеобразные работы, показывающие руку мастера. Как пример можно привести жилой дом наркоматов внешней торговли и иностранных дел на углу улицы Каляевской и Оружейного переулка. Он достался мастерской №4 фактически для реконструкции фасадов. Это здание отличается элегантной декоративной пластикой, оно украшено лоджиями с тонкими колоннами без энтазиса и изящными панно с барельефами, которые выигрышно смотрятся даже с большого расстояния (дом стал выходить на Садовое кольцо после сноса перед ним квартала). Здесь не были выполнены еще один корпус и такие монументальные элементы, как огромные арки, акцентировавшие предусмотренные генланом 1935 года новые проспекты. Подобные динамичные градостроительные решения не всегда были под силу «разработчикам» фасадных проектов, характерных для эпигонов тоталитарного стиля. Надо отдать должное хорошему знанию зодчим классики и универсальных принципов композиции.

Архитектор Илья Голосов и его конструктивизм — Троицкий вариант — Наука

Ревекка Фрумкина

Ревекка ФрумкинаСоветский архитектор Илья Александрович Голосов оставил нам, москвичам, несколько примечательных зданий, упомянутых во всех путеводителях и трудах по истории советской архитектуры. Наиболее известны два из них: это так называемый дом с фигурами (угол Подколокольного переулка и Яузского бульвара) и Клуб им. Зуева (Лесная улица, 18).

Илья Александрович Голосов родился 31 июля 1883 года в Москве в семье священника. В 1898 году Илья Голосов и его старший брат Пантелеймон (род. в 1882 году) поступили в Московское Строгановское художественно-промышленное училище с надеждой в дальнейшем стать архитекторами. Это им удалось. Более известен младший из братьев, Илья Голосов; о нем мы кратко и расскажем.

И. А. Голосов

И. А. ГолосовПосле полного курса Строгановки Илья Голосов поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1912 году со званием архитектора. Студентом он был активным и прилежным, работал — как это было тогда принято — помощником у известных мастеров, в частности у Щусева и Грабаря; занимался обмерами памятников архитектуры и готовил материалы для «Истории русского зодчества» и журнала «Старые годы».

Войну 1914 года Илья Голосов встретил сложившимся профессионалом. Он был призван в армию, где занимался строительством сооружений для тыловых частей. В 1918 году Голосов поступил в архитектурную мастерскую Моссовета, которой в то время руководил Иван Жолтовский — знаменитый архитектор-неоклассик, мастер большого масштаба. Под его влиянием Илья Голосов увлекся вопросами формообразования в архитектуре — он искал новые формы, которые бы вобрали достижения классиков.

Тем временем магистральным направлением в советской архитектуре стал конструктивизм. По существу, это был функционализм с акцентом на соответствие идеям нового стиля жизни: стране нужны были здания с новым назначением — фабрики-кухни, рабочие клубы, «дома-коммуны», дворцы культуры.

Напомним, что примерно до середины 1930-х годов советские архитекторы еще имели возможность поездок за рубеж и личных контактов с мастерами Запада. Сам Ле Корбюзье, как известно, не только приезжал к нам, но и построил знаменитое здание Центросоюза на Мясницкой, 39. Тем самым до поры советские архитекторы фактически жили в общеевропейском культурном и архитектурном пространстве, где пребывали, например, вилла «Савой» Ле Корбюзье (1928), знаменитое здание Баухауза в Дессау (Вальтер Гропиус, 1925). Поэтому, восхищаясь, например, зданием Клуба им. Зуева — а это, на мой взгляд, действительная удача Ильи Голосова, — мы не должны искать здесь прямых влияний: это памятник эпохи.

В здании Клуба им. Зуева воплощен излюбленный мотив героя нашего рассказа цилиндр — как главный акцент композиции при равновесии масс, в которые цилиндр вписан. Голосов создал много проектов, в которых композиция основана на игре крупных объемов. Продуктивность архитектора была удивительной: он участвовал в большинстве важных архитектурных конкурсов того времени, и, как правило, его проекты занимали первые места. Реализованными, разумеется, оказывались немногие из них, но бесспорно влияние архитектурного мышления Ильи Голосова на современников — тем более что он был скорее практичен, нежели радикален.

Клуб им. Зуева (довоенный снимок)

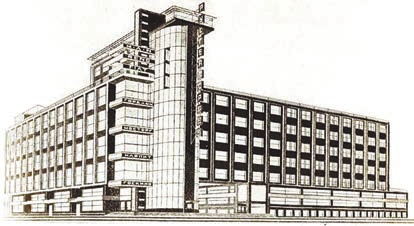

Клуб им. Зуева (довоенный снимок)Показателен проект здания Русгерторга (1926) — его можно было бы реализовать и сегодня. И проектов этого уровня и подобной тонкости проработки у Голосова немало. При этом архитектор счастливо избежал «крайностей» конструктивизма, а к середине 1930-х и вовсе с конструктивизмом простился.

Проект здания Русгерторга (1926)

Проект здания Русгерторга (1926)Примером этому может служить здание, известное москвичам как «дом с фигурами», хотя собственно фигуры (т. е. скульптуры, стоящие у композиционного центра здания — огромной арки для въезда во двор) в памяти москвичей остаются некими условными знаками, поскольку, кто там изображен, мало кто помнит.

«Дом с фигурами» (конец 1930-х)

«Дом с фигурами» (конец 1930-х)Голосов всю жизнь преподавал в МАРХИ; к сожалению, мне не удалось найти отзывов его учеников. Умер Илья Голосов в 1945 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

Голосов, Илья Александрович — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Голосов.Илья́ Алекса́ндрович Го́лосов (31 июля 1883, Москва — 29 января 1945, там же) — русский и советский архитектор, работавший в стиле символического романтизма и конструктивизма. Родной брат архитектора Пантелеймона Голосова.

Биография

До революции

Илья Голосов родился 31 июля 1883 года в Москве в семье священника. В 1898 году был принят в Строгановское художественно-промышленное училище. По окончании полного курса поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1912 году, получив звание архитектора. Во время учёбы работал помощником у таких архитекторов и художников, как Иван Кузнецов, Сергей Соловьёв, Алексей Щусев, Игорь Грабарь. Занимался обмерами памятников архитектуры и оформлял их для «Истории русского зодчества» и журнала «Старые годы».

Первые работы отличаются стилевым разнообразием. По проектам Голосова было построено несколько особняков, в том числе особняк Зимина в Киржаче (1912) и особняк Зуева в Москве (1913). Он спроектировал также несколько доходных домов и церквей. Жил в Тихвинском переулке, 15[1]. В 1914 году был призван в армию, и до конца войны занимался строительством сооружений для тыловых частей.

Первые годы советской власти

В 1918 году поступил в архитектурную мастерскую Моссовета, которой руководил Иван Жолтовский, и под его влиянием увлекся формообразованием в архитектуре. В 1918 году в рамках разработки первого плана реконструкции Москвы, Голосов разрабатывает проект планировки одного из районов. В это же время создает два проекта, в которых используется классический ордер — амбулаторный корпус Бассманной больницы в Москве и конкурсный проект школы-памятника Льву Толстому в Ясной Поляне.

В феврале 1919 года проекты Голосова получили три первых премии на конкурсе крематория в Москве. Проекты были выполнены в стиле неоклассицизма и послужили толчком к переосмыслению истоков формообразования и созданию теории «построения архитектурного организма». В 1918—1923 годах Голосов принимает активное участие в конкурсах на малоэтажные жилые дома и различные общественные и хозяйственные сооружения для села, используя традиции народного жилища и опыт пригородного строительства.

В 1920 году Голосов примкнул к направлению «символического романтизма» и занял в нём место признанного лидера. Проекты этих лет имеют подчеркнутую динамичность: радиостанция (1921), конный завод в Останкине (1922), Дворец труда в Москве (1923).

Эпоха конструктивизма

С 1925 года Голосов создаёт множество конструктивистских проектов: «Дом текстиля» (1925, совместно с Б. Улиничем), Русгерторг (1926), Электробанк (1926), Дом культуры имени Зуева (1928). В своих проектах он сплавляет в единое целое крупные формы с простой геометрией (куб, параллелепипед и цилиндр), длинные плоскости фасадов разбивает переплётами окон.

Голосов не являлся членом Объединения современных архитекторов (ОСА), в отличие от своего брата Пантелеймона, который был активным членом группировки, вместе с Моисеем Гинзбургом, братьями Весниными, Иваном Леонидовым и другими. Входил в редакцию журнала ОСА «Современная архитектура».

В 30-х годах Илья Голосов — руководитель архитектурно-проектной мастерской №4 Моспроекта, под его началом работают архитекторы П.П. Антонов, А.А. Журавлёв, В.М. Кусаков, А.Т. Капустина, Д.Д. Булгаков, И.Л. Маркузе, Б.Ф. Рогайлов, К.И. Джус, И.В. Гохман, С.Ф. Кибирев, М.К. Костанди, С.А. Козлов, А.С. Алимов, Г.К. Яковлев.

Постконструктивизм. Период творческого расцвета

Могила Голосова на Новодевичьем кладбище Москвы.Один из самых значительных проектов Ильи Голосова 1930-х годов, выполненный в постконструктивистском стиле — это жилой дом на Яузском бульваре в Москве (1936—1941).

С 1919 года по 1945 год Голосов преподавал архитектуру в различных учебных заведениях, в том числе, во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе (руководил архитектурной мастерской совместно с К. С. Мельниковым) и в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Новый метод преподавания архитектуры привел к формированию новаторского течения — школы Ильи Голосова.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Постройки

См. также Постройки Ильи Голосова

- Дом Габричевской (1914, Москва, совместно с братом П.А.Голосовым

- Особняк Зимина (Киржач)

- Здание Северного страхового общества, совместно с И. И. Рербергом, В. К. Олтаржевским и М. М. Перетятковичем (1909—1911, Москва, Улица Ильинка, 21-23)

- Дворец Труда (1923, Москва)

- Павильон Дальнего Востока Парка культуры и отдыха (1923, Москва, ЦПКиО им.Горького)

- Дворец Труда (1925, Ростов-на-Дону)

- Дом культуры имени С. М. Зуева (1926—1928, Москва, Лесная улица, 18)

- Дом коллектива (1930, Иваново, ул. Красных Зорь, 3)

- Дом Советов (1932, Элиста, ул. Пушкина, 11)

- Военно-инженерная академия (1933, Москва, Яузский бульвар)

- Жилой дом (1933-1934, Москва, Яузский бульвар)

- Здание Академии коммунального хозяйства (1933-1938, Москва)

- Здание Телеграфа (1934, Москва, Пушкинская площадь)

- Жилой дом на Садовом кольце (1934, Москва)

- Гостиница «Общества пролетарского туризма и экскурсий», совместно с Д. Д. Булгаковым (1934, Москва, Арбат, 57)

- Жилой дом (1934—1936, Москва, Долгоруковская улица, 5)

- Жилой дом (1936—1941, Москва, Яузский бульвар, 2/16)

- Комплекс жилых домов для автозавода в Автозаводском районе (1935-1938, Горький, проспект Октября)

- Здание Высшей школы профсоюзов (1938, Москва)

- Жилой дом (1939, Москва, Спиридоньевский переулок, 8)

- Общежитие института им. Свердлова (Москва, РГГУ)

- Жилой дом Наркоматов иностранных дел и внешней торговли (1929-1936, Москва, ул. Долгоруковская, совместно с Маркузе)[2]

Бусыгинский Дом в Нижнем Новгороде (Горьком)

Проекты

(конкурсные проекты и нереализованные постройки)

- Крематорий (1919, Москва)

- Здание Останкинского коннозаводства (1922, Москва)

- Павильон Афганистана Парка культуры и отдыха (1922, Москва)

- Народный дом имени В.И. Ленина (1924, Иваново-Вознесенск)

- Здание акционерного общества «Аркос» (1924, Москва, проект использован при строительстве жилого дома на левой стороне Ленинского проспекта в Москве)

- Здание газеты «Ленинградская правда» (московское отделение) (1924, Москва)

- Советский павильон на Международной выставке в Париже 1925 года (1924, Москва)

- Институт минерального сырья (1925, Москва)

- Дом Текстиля (1925, Москва, совместно с Б.Я.Улинич)

- Проект ночлежного дома (1926, Москва, совместно с Г.Г. Вегманом)[3]

- Здание Электробанка (1926, Москва)[4]

- Дворец Советов (1932, Москва)

- Фасад театра им.Мейерхольда (1933, Москва)

- Здание Дома ТАСС (Москва)

- Здание Дома книги (1934, Москва)

- Здание театра (1934, Минск)

- Жилой дом Наркомтяжпрома (1934, Москва)

- Здание Аэропорта (1938, Москва)

- Перронный зал станции метро «Красные ворота»

- Здание ВНИИ телемеханики и связи (Москва, шоссе Энтузиастов)

- Здание театра МОСПС (Москва)

- Здание Русгерторга (Москва)

- Мемориальный музей Советской армии (Москва, последняя работа)

Учебные проекты

- Трудовая школа (1920, Москва)

- Центральная городская хлебопекарня (1920, Москва)

- Мастерская (кузница) с водокачкой (1920, Москва)

- Астрономическая обсерватория (1921, Москва)

- Радиостанция (1921, Москва)

Руководство проектами

- Дворец культуры (1929, Архангельск)

- Здание центральной книжной базы КОГИЗ

- Здание гостиницы ОПТЭ (Москва)

- Дом РЖСКТ «Пищевая индустрия» (Москва)

- Жилой дом ЦуДорТранса (Москва)

- Дом Советов (Сталинск)

- Здание ЦНИИ промсооружений (Москва)

- Административный корпус завода «Радиоприбор» (Москва)

- Конференц-зал коммунистического университета им.Свердлова (Москва, РГГУ)

См. также

Примечания

Литература

- Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов. М.: Архитектура-С, 2007 [1].

- Хигер Р. Архитектор И. Голосов // Архитектура СССР. — 1933. — № 1. — С. 22—23.

- Хигер Р. Я. Романтико-символические поиски в советской архитектуре двадцатых годов (Илья Голосов) // Советская архитектура. — 1970. — № 19. — С. 156.

- Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов, М.: Стройиздат, 1988

Ссылки

Голосов Илья Александрович | Знаменитые архитекторы и дизайнеры

С именем архитектора Ильи Голосова (1883—1945) неразрывно связан тот необычайно смелый и дерзновенный эксперимент, который начат был в 1920-е годы, по созданию новой советской архитектуры.

Ему принадлежит большая заслуга в кардинальном обновлении архитектурных форм, в выработке новаторского архитектурного мышления, новых творческих принципов, отвечающих условиям современности. Известен крупнейший успех в 1920-е годы его оригинальных и элегантных проектов. Он пошел бы в историю советской архитектуры уже одним своим зданием клуба коммунальников на Лесной улице в Москве, хотя был и на редкость много и удачно работавшим проектировщиком.

Весьма даровитый зодчий, Илья Голосов внес свой вклад и в становление советской архитектурной теории.

Он является одним из основоположников советской архитектурной школы как профессор Вхутемаса и руководитель проектных мастерских.

И. Голосов сыграл видную роль и на последующем этапе развития советской архитектуры— в условиях 1930-х годов, когда было очень важно выработать творческое отношение к традициям и за усвоением классики не утерять чувство современности.

Илья Александрович Голосов родился в 1883 году, архитектурное образование получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1912 году.

Его дебют на поприще архитектуры состоялся в 1914 году, когда он совместно со своим братом Пантелеймоном разработал проект доходного дома Габричевской в Москве, исполненный еще в традиционных формах классицизма.

После революции И. Голосов становится одним из тех прогрессивно мыслящих архитекторов, кто начал борьбу за принципиально новые формы, отвечающие социалистическому содержанию жизни. В начале она активно развернулась в его теоретической и педагогической деятельности в Московском институте гражданских инженеров, а затем во Вхутемасе.

И. Голосов считал необычайно важным создание теории движения и построения организмов на основе общих объективных законов, существующих как в классике так и в современности. Через познание этих законов он стремился соединить наследие с современностью, полагая, что только такое понимание классики соответствует духу новаторства. Это свое архитектурное кредо он положил в основу всей дальнейшей практической деятельности.

Однако на первоначальном этапе проблема новой формы была ведущей, и не случайно в эти годы И. Голосов так много занимается формальным экспериментом. В бурные годы революционной романтики с тягой к символическим образам — искания новых форм зиждятся исключительно на эмоциях, обостренной художественной интуиции, сильных душевных порывах. Сначала это символика простейших геометрических форм с характерными сдвигами объемов и плоскостей или стремительно бегущая линия спирали, в которых утверждалась динамика революционного времени, пуританская простота и строгость пролетарского стиля. Затем И. Голосов прошел через стадию технического символизма, эстетизируя машины и конструктивно-инженерные формы. Все эти искания первых послереволюционных лет синтезировались в его проекте Дворца Труда в Москве (1923).

В годы начавшегося социалистического строительства И. Голосов стремится обрести навыки конкретного функционального проектирования. На этой основе произошло определенное сближение его позиций с конструктивизмом, он вступает в Объединение современных архитекторов (ОСА) и входит в состав редакции журнала «Современная архитектура».

Однако это не изменило принципиально его взглядов на формообразование. Илья Голосов продолжал отстаивать свое образное архитектурное кредо. И на этом этапе метод символически-образного мышления заметно отличает его от остальных архитекторов-конструктивистов, делая его фигуру почти одиозной в их лагере.

Первым крупным успехом на пути конкретного строительства был его клуб союза коммунальников на Лесной улице в Москве (1926) с совершенно необычным, оригинальным разрешением композиции и внутреннего пространства. Динамичный «машинизированный» образ этого здания с мотивом прозрачного стеклянного цилиндра, пересеченного горизонталью верхнего этажа, стал наглядным выражением символики труда.

Развивая далее эту символически-образную концепцию клуба, он достиг еще большей остроты и пластической экспрессии в проекте Дворца культуры для Сталинграда (1928).

Стиль современной архитектуры особенно остро прочувствован им в тонкой, изящной графике линий, в простоте строго очерченных чистых объемов, в стремительной ритмике и динамике масс, их легкости, пространственности и, наконец, в эстетизации самого материала. Все это лежит в основе выразительности многих голосовских произведений, иногда граничащих с ощущением подлинной элегантности.

Такова серия его проектов общественно-административных зданий, разработанных для Москвы: Дома текстилей (1926), Центрального телеграфа (1926), Электробанка (1926), Дома Русгерторга (1926). Напоенные светом и воздухом, стерильные, прозрачные объемы этих зданий демонстрируют преодоленность инертной массы и полное торжество пространства.

В конце 20-х — начале 30-х годов И. Голосов увлеченно работает над темой нового пролетарского театра и принимает участие в проводившихся тогда конкурсах. В проекте театра для Свердловска (1928) в своем стремлении языком техники выразить новую сущность конструктивистского театра, он превратил здание в символ, уподобив его гигантскому проекционному аппарату.

На основе своего метода И. Голосов острее сумел выявить потенциальные художественные возможности новой архитектурной типологии рабочего жилища. В проекте Дома коммуны для Сталинграда (1928), в «коллективном доме», выстроенном в Иванове (1931), он дает выразительную образную интерпретацию новой динамической структуры такого рода жилища. Однако в 20-е годы его образная архитектурная концепция не выходит за рамки техницистической символики, то есть не затрагивает еще собственно духовной сферы.

В 30-е годы обращение к наследию стало для Ильи Голосова как бы дальнейшим развитием его архитектурного кредо, он возвращается к своим прежним заветам и стремится синтезировать современное архитектурное мышление с объективными закономерностями, заложенными в классике.

Началась полоса новых творческих исканий. Вариант Дворца Советов в Москве, разработанный И. Голосовым (1932), был демонстрацией потенциальных возможностей его метода в решении идеологических задач в архитектуре.

В 30—40-е годы он по-прежнему много проектирует и строит, принимает участие в разработке Генерального плана реконструкции Москвы и в перепланировке ряда других городов.

По проекту И. Голосова возводятся такие крупные здания, как дом Военно-инженерной академии на Яузском бульваре в Москве, комплекс жилых домов для автозавода в г. Горьком, дом Наркомстроя в Москве. Широкую известность получили его проекты дома Огиза и здания ТАСС в Москве, вариант Театра Мейерхольда. Во всех этих работах Илья Голосов стремился творчески интерпретировать классику и создавать современные образные формы, обогащаемые иногда монументальной скульптурой. И на этом этапе поисков, при заметной классицизирующей тенденции, сохраняются присущие ему приемы композиционного построения — свободная асимметричная организация масс, оперирование большими конструктивными объемами и крупномасштабными элементами, лаконизм и строгость форм.

Илья Голосов был превосходным мастером композиции, понимающим архитектуру прежде всего как искусство организации масс в пространстве, великолепно владеющим ритмом и пропорциями, «Детали можно сшибить, — говорил он, — а объем останется», призывая своих учеников всегда стремиться к яркой выразительно-образной архитектуре, чему немало способствовала его экспериментальная работа в области формы.

Но благодаря своей страстной натуре и увлеченности, он впадал иногда в крайности. Его логичные, казалось бы, теоретические установки в отношении наследия в 30—40-е годы не могли быть достаточно последовательно выдержаны. Постепенно в работах И. Голосова нарастал ложный монументализм, более тяжеловесными и грубыми становились формы, а в последний момент усилились тенденции к декоративизму и изобразительной интерпретации классики (проект театра в Минске —1934, проект станции московского метро —1934, мемориалы военных лет).

Но и некоторый спад мастерства в последние годы вовсе не умаляют исключительных достоинств И. Голосова как крупнейшего архитектора нашей страны.

Умер Илья Александрович Голосов в 1945 году.

Творчество И. А. Голосова остается еще во многом неизученным, и его роль в становлении новой советской архитектуры по достоинству не оценена. Особенно обильный материал для размышлений дает теоретическое наследие И. Голосова в бытность его профессором Вхутемаса. Так обращает на себя внимание его постановка вопроса о новаторстве и традициях, высказывание о социальной и общественной роли советской архитектуры как организующего фактора новой жизни, понимание им сущности архитектурной формы. Интересны его высказывания о формализме, выступление против субъективизма в современной архитектурной теории и критике, в защиту объективных основ формотворчества, мысли о большой архитектурной форме. Определенную методологическую ценность представляют некоторые программные документы, относящиеся к преподавательской деятельности Ильи Голосова во Вхутемасе (Вхутеине).

Ниже приведены извлеченные из архивов и изданий отдельные статьи, лекции, заметки и высказывания по вопросам архитектуры, сделанные И. Голосовым в 1920-е годы и в более позднее время, позволяющие проследить формирование творческого кредо и взгляды на некоторые теоретические аспекты современной архитектуры. Большинство из этих материалов публикуется впервые.

Источник: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Бархин М.Г., Иконников А.В. и др. (ред.). 1975

Публикации:

Голосов, Илья Александрович — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Голосов.Илья́ Алекса́ндрович Го́лосов (31 июля 1883, Москва — 29 января 1945, там же) — русский и советский архитектор, работавший в стиле символического романтизма и конструктивизма. Родной брат архитектора Пантелеймона Голосова.

Биография

До революции

Илья Голосов родился 31 июля 1883 года в Москве в семье священника. В 1898 году был принят в Строгановское художественно-промышленное училище. По окончании полного курса поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1912 году, получив звание архитектора. Во время учёбы работал помощником у таких архитекторов и художников, как Иван Кузнецов, Сергей Соловьёв, Алексей Щусев, Игорь Грабарь. Занимался обмерами памятников архитектуры и оформлял их для «Истории русского зодчества» и журнала «Старые годы».

Первые работы отличаются стилевым разнообразием. По проектам Голосова было построено несколько особняков, в том числе особняк Зимина в Киржаче (1912) и особняк Зуева в Москве (1913). Он спроектировал также несколько доходных домов и церквей. Жил в Тихвинском переулке, 15[1]. В 1914 году был призван в армию, и до конца войны занимался строительством сооружений для тыловых частей.

Первые годы советской власти

В 1918 году поступил в архитектурную мастерскую Моссовета, которой руководил Иван Жолтовский, и под его влиянием увлекся формообразованием в архитектуре. В 1918 году в рамках разработки первого плана реконструкции Москвы, Голосов разрабатывает проект планировки одного из районов. В это же время создает два проекта, в которых используется классический ордер — амбулаторный корпус Бассманной больницы в Москве и конкурсный проект школы-памятника Льву Толстому в Ясной Поляне.

В феврале 1919 года проекты Голосова получили три первых премии на конкурсе крематория в Москве. Проекты были выполнены в стиле неоклассицизма и послужили толчком к переосмыслению истоков формообразования и созданию теории «построения архитектурного организма». В 1918—1923 годах Голосов принимает активное участие в конкурсах на малоэтажные жилые дома и различные общественные и хозяйственные сооружения для села, используя традиции народного жилища и опыт пригородного строительства.

В 1920 году Голосов примкнул к направлению «символического романтизма» и занял в нём место признанного лидера. Проекты этих лет имеют подчеркнутую динамичность: радиостанция (1921), конный завод в Останкине (1922), Дворец труда в Москве (1923).

Эпоха конструктивизма

С 1925 года Голосов создаёт множество конструктивистских проектов: «Дом текстиля» (1925, совместно с Б. Улиничем), Русгерторг (1926), Электробанк (1926), Дом культуры имени Зуева (1928). В своих проектах он сплавляет в единое целое крупные формы с простой геометрией (куб, параллелепипед и цилиндр), длинные плоскости фасадов разбивает переплётами окон.

Голосов не являлся членом Объединения современных архитекторов (ОСА), в отличие от своего брата Пантелеймона, который был активным членом группировки, вместе с Моисеем Гинзбургом, братьями Весниными, Иваном Леонидовым и другими. Входил в редакцию журнала ОСА «Современная архитектура».

В 30-х годах Илья Голосов — руководитель архитектурно-проектной мастерской №4 Моспроекта, под его началом работают архитекторы П.П. Антонов, А.А. Журавлёв, В.М. Кусаков, А.Т. Капустина, Д.Д. Булгаков, И.Л. Маркузе, Б.Ф. Рогайлов, К.И. Джус, И.В. Гохман, С.Ф. Кибирев, М.К. Костанди, С.А. Козлов, А.С. Алимов, Г.К. Яковлев.

Постконструктивизм. Последние годы жизни

Могила Голосова на Новодевичьем кладбище Москвы.Один из самых значительных проектов Ильи Голосова 30-х годов, выполненный в постконструктивистском стиле — это жилой дом на Яузском бульваре в Москве (1936—1941).

С 1919 года по 1945 год Голосов преподавал архитектуру в различных учебных заведениях, в том числе, во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе (руководил архитектурной мастерской совместно с К. С. Мельниковым) и в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Новый метод преподавания архитектуры привел к формированию новаторского течения — школы Ильи Голосова.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Видео по теме

Постройки

См. также Постройки Ильи Голосова

- Дом Габричевской (1914, Москва, совместно с братом П.А.Голосовым

- Особняк Зимина (Киржач)

- Здание Северного страхового общества, совместно с И. И. Рербергом, В. К. Олтаржевским и М. М. Перетятковичем (1909—1911, Москва, Улица Ильинка, 21-23)

- Дворец Труда (1923, Москва)

- Павильон Дальнего Востока Парка культуры и отдыха (1923, Москва, ЦПКиО им.Горького)

- Дворец Труда (1925, Ростов-на-Дону)

- Дом культуры имени С. М. Зуева (1926—1928, Москва, Лесная улица, 18)

- Дом коллектива (1930, Иваново, ул. Красных Зорь, 3)

- Дом Советов (1932, Элиста, ул. Пушкина, 11)

- Военно-инженерная академия (1933, Москва, Яузский бульвар)

- Фасад театра им.Мейерхольда (1933, Москва)

- Жилой дом (1933-1934, Москва, Яузский бульвар)

- Здание Академии коммунального хозяйства (1933-1938, Москва)

- Здание Дома книги (1934, Москва)

- Здание Телеграфа (1934, Москва, Пушкинская площадь)

- Здание Дома ТАСС (Москва)

- Жилой дом на Садовом кольце (1934, Москва)

- Гостиница «Общества пролетарского туризма и экскурсий», совместно с Д. Д. Булгаковым (1934, Москва, Арбат, 57)

- Жилой дом (1934—1936, Москва, Долгоруковская улица, 5)

- Жилой дом (1936—1941, Москва, Яузский бульвар, 2/16)

- Комплекс жилых домов для автозавода в Автозаводском районе (1935-1938, Горький, проспект Октября)

- Здание Высшей школы профсоюзов (1938, Москва)

- Жилой дом (1939, Москва, Спиридоньевский переулок, 8)

- Общежитие института им. Свердлова (Москва, РГГУ)

- Жилой дом Наркоматов иностранных дел и внешней торговли (1929-1936, Москва, ул. Долгоруковская, совместно с Маркузе)[2]

-

Бусыгинский Дом в Нижнем Новгороде (Горьком)

Проекты

(конкурсные проекты и нереализованные постройки)

- Крематорий (1919, Москва)

- Здание Останкинского коннозаводства (1922, Москва)

- Павильон Афганистана Парка культуры и отдыха (1922, Москва)

- Народный дом имени В.И. Ленина (1924, Иваново-Вознесенск)

- Здание акционерного общества «Аркос» (1924, Москва, проект использован при строительстве жилого дома на левой стороне Ленинского проспекта в Москве)

- Здание газеты «Ленинградская правда» (московское отделение) (1924, Москва)

- Советский павильон на Международной выставке в Париже 1925 года (1924, Москва)

- Институт минерального сырья (1925, Москва)

- Дом Текстиля (1925, Москва, совместно с Б.Я.Улинич)

- Проект ночлежного дома (1926, Москва, совместно с Г.Г. Вегманом)[3]

- Здание Электробанка (1926, Москва)[4]

- Дворец Советов (1932, Москва)

- Здание театра (1934, Минск)

- Жилой дом Наркомтяжпрома (1934, Москва)

- Здание Аэропорта (1938, Москва)

- Перронный зал станции метро «Красные ворота»

- Здание ВНИИ телемеханики и связи (Москва, шоссе Энтузиастов)

- Здание театра МОСПС (Москва)

- Здание Русгерторга (Москва)

- Мемориальный музей Советской армии (Москва, последняя работа)

Учебные проекты

- Трудовая школа (1920, Москва)

- Центральная городская хлебопекарня (1920, Москва)

- Мастерская (кузница) с водокачкой (1920, Москва)

- Астрономическая обсерватория (1921, Москва)

- Радиостанция (1921, Москва)

Руководство проектами

- Дворец культуры (1929, Архангельск)

- Здание центральной книжной базы КОГИЗ

- Здание гостиницы ОПТЭ (Москва)

- Дом РЖСКТ «Пищевая индустрия» (Москва)

- Жилой дом ЦуДорТранса (Москва)

- Дом Советов (Сталинск)

- Здание ЦНИИ промсооружений (Москва)

- Административный корпус завода «Радиоприбор» (Москва)

- Конференц-зал коммунистического университета им.Свердлова (Москва, РГГУ)

См. также

Примечания

Литература

- Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов. М.: Архитектура-С, 2007 [1].

- Хигер Р. Архитектор И. Голосов // Архитектура СССР. — 1933. — № 1. — С. 22—23.

- Хигер Р. Я. Романтико-символические поиски в советской архитектуре двадцатых годов (Илья Голосов) // Советская архитектура. — 1970. — № 19. — С. 156.

- «Илья Голосов», М.: Стройиздат, 1988

Ссылки

Голосов, Илья Александрович — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Голосов.Илья́ Алекса́ндрович Го́лосов (31 июля 1883, Москва — 29 января 1945, там же) — русский и советский архитектор, работавший в стиле символического романтизма и конструктивизма. Родной брат архитектора Пантелеймона Голосова.

Биография

До революции

Илья Голосов родился 31 июля 1883 года в Москве в семье священника. В 1898 году был принят в Строгановское художественно-промышленное училище. По окончании полного курса поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1912 году, получив звание архитектора. Во время учёбы работал помощником у таких архитекторов и художников, как Иван Кузнецов, Сергей Соловьёв, Алексей Щусев, Игорь Грабарь. Занимался обмерами памятников архитектуры и оформлял их для «Истории русского зодчества» и журнала «Старые годы».

Первые работы отличаются стилевым разнообразием. По проектам Голосова было построено несколько особняков, в том числе особняк Зимина в Киржаче (1912) и особняк Зуева в Москве (1913). Он спроектировал также несколько доходных домов и церквей. Жил в Тихвинском переулке, 15[1]. В 1914 году был призван в армию, и до конца войны занимался строительством сооружений для тыловых частей.

Первые годы советской власти

В 1918 году поступил в архитектурную мастерскую Моссовета, которой руководил Иван Жолтовский, и под его влиянием увлекся формообразованием в архитектуре. В 1918 году в рамках разработки первого плана реконструкции Москвы, Голосов разрабатывает проект планировки одного из районов. В это же время создает два проекта, в которых используется классический ордер — амбулаторный корпус Бассманной больницы в Москве и конкурсный проект школы-памятника Льву Толстому в Ясной Поляне.

В феврале 1919 года проекты Голосова получили три первых премии на конкурсе крематория в Москве. Проекты были выполнены в стиле неоклассицизма и послужили толчком к переосмыслению истоков формообразования и созданию теории «построения архитектурного организма». В 1918—1923 годах Голосов принимает активное участие в конкурсах на малоэтажные жилые дома и различные общественные и хозяйственные сооружения для села, используя традиции народного жилища и опыт пригородного строительства.

В 1920 году Голосов примкнул к направлению «символического романтизма» и занял в нём место признанного лидера. Проекты этих лет имеют подчеркнутую динамичность: радиостанция (1921), конный завод в Останкине (1922), Дворец труда в Москве (1923).

Эпоха конструктивизма

С 1925 года Голосов создаёт множество конструктивистских проектов: «Дом текстиля» (1925, совместно с Б. Улиничем), Русгерторг (1926), Электробанк (1926), Дом культуры имени Зуева (1928). В своих проектах он сплавляет в единое целое крупные формы с простой геометрией (куб, параллелепипед и цилиндр), длинные плоскости фасадов разбивает переплётами окон.

Голосов не являлся членом Объединения современных архитекторов (ОСА), в отличие от своего брата Пантелеймона, который был активным членом группировки, вместе с Моисеем Гинзбургом, братьями Весниными, Иваном Леонидовым и другими. Входил в редакцию журнала ОСА «Современная архитектура».

В 30-х годах Илья Голосов — руководитель архитектурно-проектной мастерской №4 Моспроекта, под его началом работают архитекторы П.П. Антонов, А.А. Журавлёв, В.М. Кусаков, А.Т. Капустина, Д.Д. Булгаков, И.Л. Маркузе, Б.Ф. Рогайлов, К.И. Джус, И.В. Гохман, С.Ф. Кибирев, М.К. Костанди, С.А. Козлов, А.С. Алимов, Г.К. Яковлев.

Постконструктивизм. Последние годы жизни

Могила Голосова на Новодевичьем кладбище Москвы.Один из самых значительных проектов Ильи Голосова 30-х годов, выполненный в постконструктивистском стиле — это жилой дом на Яузском бульваре в Москве (1936—1941).

С 1919 года по 1945 год Голосов преподавал архитектуру в различных учебных заведениях, в том числе, во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе (руководил архитектурной мастерской совместно с К. С. Мельниковым) и в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Новый метод преподавания архитектуры привел к формированию новаторского течения — школы Ильи Голосова.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Постройки

См. также Постройки Ильи Голосова

- Дом Габричевской (1914, Москва, совместно с братом П.А.Голосовым

- Особняк Зимина (Киржач)

- Здание Северного страхового общества, совместно с И. И. Рербергом, В. К. Олтаржевским и М. М. Перетятковичем (1909—1911, Москва, Улица Ильинка, 21-23)

- Дворец Труда (1923, Москва)

- Павильон Дальнего Востока Парка культуры и отдыха (1923, Москва, ЦПКиО им.Горького)

- Дворец Труда (1925, Ростов-на-Дону)

- Дом культуры имени С. М. Зуева (1926—1928, Москва, Лесная улица, 18)

- Дом коллектива (1930, Иваново, ул. Красных Зорь, 3)

- Дом Советов (1932, Элиста, ул. Пушкина, 11)

- Военно-инженерная академия (1933, Москва, Яузский бульвар)

- Фасад театра им.Мейерхольда (1933, Москва)

- Жилой дом (1933-1934, Москва, Яузский бульвар)

- Здание Академии коммунального хозяйства (1933-1938, Москва)

- Здание Дома книги (1934, Москва)

- Здание Телеграфа (1934, Москва, Пушкинская площадь)

- Здание Дома ТАСС (Москва)

- Жилой дом на Садовом кольце (1934, Москва)

- Гостиница «Общества пролетарского туризма и экскурсий», совместно с Д. Д. Булгаковым (1934, Москва, Арбат, 57)

- Жилой дом (1934—1936, Москва, Долгоруковская улица, 5)

- Жилой дом (1936—1941, Москва, Яузский бульвар, 2/16)

- Комплекс жилых домов для автозавода в Автозаводском районе (1935-1938, Горький, проспект Октября)

- Здание Высшей школы профсоюзов (1938, Москва)

- Жилой дом (1939, Москва, Спиридоньевский переулок, 8)

- Общежитие института им. Свердлова (Москва, РГГУ)

- Жилой дом Наркоматов иностранных дел и внешней торговли (1929-1936, Москва, ул. Долгоруковская, совместно с Маркузе)[2]

Бусыгинский Дом в Нижнем Новгороде (Горьком)

Проекты

(конкурсные проекты и нереализованные постройки)

- Крематорий (1919, Москва)

- Здание Останкинского коннозаводства (1922, Москва)

- Павильон Афганистана Парка культуры и отдыха (1922, Москва)

- Народный дом имени В.И. Ленина (1924, Иваново-Вознесенск)

- Здание акционерного общества «Аркос» (1924, Москва, проект использован при строительстве жилого дома на левой стороне Ленинского проспекта в Москве)

- Здание газеты «Ленинградская правда» (московское отделение) (1924, Москва)

- Советский павильон на Международной выставке в Париже 1925 года (1924, Москва)

- Институт минерального сырья (1925, Москва)

- Дом Текстиля (1925, Москва, совместно с Б.Я.Улинич)

- Проект ночлежного дома (1926, Москва, совместно с Г.Г. Вегманом)[3]

- Здание Электробанка (1926, Москва)[4]

- Дворец Советов (1932, Москва)

- Здание театра (1934, Минск)

- Жилой дом Наркомтяжпрома (1934, Москва)

- Здание Аэропорта (1938, Москва)

- Перронный зал станции метро «Красные ворота»

- Здание ВНИИ телемеханики и связи (Москва, шоссе Энтузиастов)

- Здание театра МОСПС (Москва)

- Здание Русгерторга (Москва)

- Мемориальный музей Советской армии (Москва, последняя работа)

Учебные проекты

- Трудовая школа (1920, Москва)

- Центральная городская хлебопекарня (1920, Москва)

- Мастерская (кузница) с водокачкой (1920, Москва)

- Астрономическая обсерватория (1921, Москва)

- Радиостанция (1921, Москва)

Руководство проектами

- Дворец культуры (1929, Архангельск)

- Здание центральной книжной базы КОГИЗ

- Здание гостиницы ОПТЭ (Москва)

- Дом РЖСКТ «Пищевая индустрия» (Москва)

- Жилой дом ЦуДорТранса (Москва)

- Дом Советов (Сталинск)

- Здание ЦНИИ промсооружений (Москва)

- Административный корпус завода «Радиоприбор» (Москва)

- Конференц-зал коммунистического университета им.Свердлова (Москва, РГГУ)

См. также

Примечания

Литература

- Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов. М.: Архитектура-С, 2007 [1].

- Хигер Р. Архитектор И. Голосов // Архитектура СССР. — 1933. — № 1. — С. 22—23.

- Хигер Р. Я. Романтико-символические поиски в советской архитектуре двадцатых годов (Илья Голосов) // Советская архитектура. — 1970. — № 19. — С. 156.

- «Илья Голосов», М.: Стройиздат, 1988