Церковь вознесения в коломенском выстроена в шатровом стиле: Церковь Вознесения Господня в Коломенском в Москве

Церковь Вознесения Господня в Коломенском / Православие.Ru

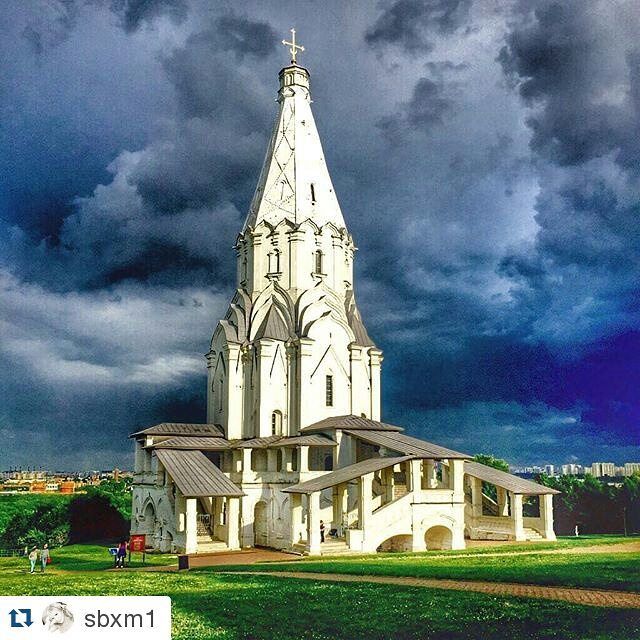

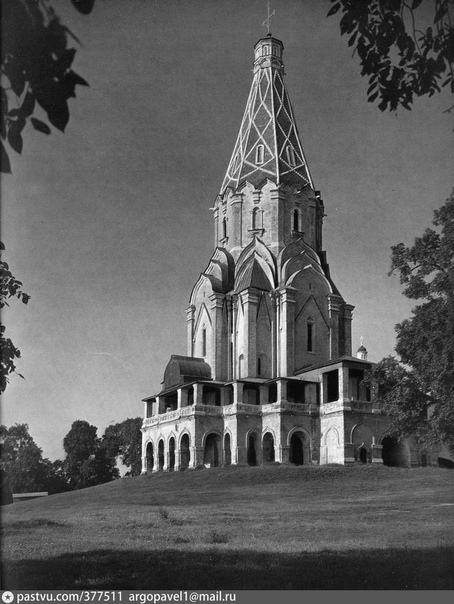

Гениальная церковь Вознесения в селе Коломенском – один из немногих сохранившихся памятников эпохи Ивана Грозного в Москве. А в градостроительной модели средневекового «Третьего Рима» Коломенское было символом той самой Елеонской горы, на которой совершилось Вознесение Господне.

«За государем»

Церковь Вознесения Господня в Коломенском По преданию, история села Коломенского началась в 1237 году, еще во времена нашествия Батыя. Легенда гласит, что тогда жители городка Коломны бежали от страшного хана из своего разоренного города поближе к Москве и будто бы даже хотели укрыться в стенах Кремля, но он уже был занят москвичами. И тогда беженцы устроили на южной окраине первопрестольной, на высоком берегу Москвы-реки, поселение Коломнинское, названное в память их разрушенного города. Потом оно стало называться просто Коломенское.

Действительно, название села Коломенского произошло от имени города Коломны. А вот происхождение имени самого города как легенды, так и многочисленные версии ученых объясняют иначе. Наиболее вероятно, что это гидроним от реки Коломенки. Или же оно произошло от слова «каменоломня», где добывали тогда строительный камень. Или от слова «колодня», означавшего темницу, где томились в колодках заключенные. Или даже от знатной итальянской фамилии Колонна: якобы ее представитель – Карл Колонна, спасаясь от преследований Римского папы, выпросил у русского государя землю, основал на ней целый город и назвал его своим именем. Обычно же считается, что в основе имени Коломны лежит угро-финское слово «колм», означавшее могильник или кладбище, либо славянское слово «коломень», то есть «соседство», «окрестности» («около»), что вполне подходило и для подмосковной Коломны, и для Коломенского.

Впервые село Коломенское упоминается в 1339 году в

духовной грамоте (завещании) князя Ивана Калиты, которую

он составил перед очередной поездкой в Орду (никто не знал

тогда, с чем князь вернется обратно и вернется ли). В то

время Коломенское уже числилось «за

государем», то есть значилось вотчинным родовым

владением московских князей. Это было поистине райское

местечко с заливными лугами и живописными окрестностями,

где и расположилась на несколько столетий великокняжеская,

а потом и царская летняя резиденция. В том же XIV веке был

выстроен первый деревянный княжеский дворец с фасадом,

обращенным к Москве-реке.

В то

время Коломенское уже числилось «за

государем», то есть значилось вотчинным родовым

владением московских князей. Это было поистине райское

местечко с заливными лугами и живописными окрестностями,

где и расположилась на несколько столетий великокняжеская,

а потом и царская летняя резиденция. В том же XIV веке был

выстроен первый деревянный княжеский дворец с фасадом,

обращенным к Москве-реке.

Князь Димитрий Донской останавливался в Коломенском на отдых с войском, возвращаясь с Куликовской битвы: здесь ликующие москвичи встречали его с почетом, хлебом-солью, «медами и соболями». По легенде, он же тогда и основал здесь благодарственную деревянную церковь во имя святого Георгия Победоносца –покровителя княжеского рода и русского воинства, подле которой захоронили умерших на возвратном пути воинов, раненных на Куликовом поле. По другой версии, эту церковь заложили в честь радостной встречи князя-победителя.

Само же село Коломенское тогда было еще незначительным. Особо полюбил это место Иван III и устроил в нем

постоянную резиденцию. И только со времени правления

Василия III, любившего здесь «живать» и

сыгравшего исключительную роль в судьбе Коломенского, село

переживает начало своего расцвета. Августейшие жильцы

Коломенского и стали заказчиками его церквей. Особенность

Коломенского в том, что его памятники нельзя рассматривать

в отдельности. Только все вместе они образуют исторический

феномен Коломенского, хранящего много загадок и тайн,

запечатлевшего самые судьбоносные и драматические события

русской истории.

Особо полюбил это место Иван III и устроил в нем

постоянную резиденцию. И только со времени правления

Василия III, любившего здесь «живать» и

сыгравшего исключительную роль в судьбе Коломенского, село

переживает начало своего расцвета. Августейшие жильцы

Коломенского и стали заказчиками его церквей. Особенность

Коломенского в том, что его памятники нельзя рассматривать

в отдельности. Только все вместе они образуют исторический

феномен Коломенского, хранящего много загадок и тайн,

запечатлевшего самые судьбоносные и драматические события

русской истории.

«И вся красота поднебесная»

Считается, что после деревянного Георгиевского храма здесь

появилась и первая каменная церковь – в честь

Усекновения главы Иоанна Предтечи, что в Дьякове, –

на высоком холме, отделенном от остального Коломенского

глубоким оврагом. (Интересно, что на этом месте в XIX

столетии была обнаружена древнейшая на территории Москвы

Дьяковская археологическая культура – первобытное

поселение времен каменного века. )

)

Восхитительная Предтеченская церковь, относящаяся к XVI веку и почитаемая архитектурной предшественницей храма Покрова на Рву, что на Красной площади, хранит в себе множество загадок. По традиционному мнению, она была основана Василием III в 1529 году как моленный и обетный храм о рождении наследника, которого великий князь ожидал более 20 лет и ради которого решился на беспримерный в то время шаг – официальный развод с первой женой, Соломонией Сабуровой. Ее насильно постригли в московском Рождественском монастыре, и она, по легенде, прокляла за это и бывшего супруга, и его новый брак, и все его потомство. Но и во втором браке Василия III с Еленой Глинской детей не было несколько лет. Зимой 1528/1529 года состоялась поездка великокняжеской четы по монастырям с молением о даровании наследника, но супруги не получали просимого, пока не обратились в молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому.

Моленные храмы святому Иоанну Предтече великий князь

Василий III стал строить задолго до рождения у него сына. Их посвящение было связано с тезоименитством Ивана Калиты

– родоначальника московских великих князей: так

Василий III молился о даровании наследника, которого

обещал наречь Иоанном в честь его великого предка. После

рождения в 1530 году сына, действительно нареченного

Иоанном, храмы святого Иоанна Предтечи строились уже в

честь его именин.

Их посвящение было связано с тезоименитством Ивана Калиты

– родоначальника московских великих князей: так

Василий III молился о даровании наследника, которого

обещал наречь Иоанном в честь его великого предка. После

рождения в 1530 году сына, действительно нареченного

Иоанном, храмы святого Иоанна Предтечи строились уже в

честь его именин.

Традиционно считается, что в 1529 году Василий III в

ознаменование молитвы о сыне построил многопрестольный

Предтеченский храм в Коломенском. Главный престол посвящен

Иоанну Крестителю, что символизировало желание государя

иметь наследника, тезоименитого Ивану Калите. Моление о

зачатии выразилось в посвящении одного из приделов

праведной Анне – матери Пресвятой Богородицы. Другой

придел посвящен апостолу Фоме, сначала не поверившему в

Воскресение Христа, что символизировало осознание

государем, не имевшего потомства, греховности неверия и

сомнений. Посвящение еще одного придела митрополиту Петру,

покровителю рода Калиты, знаменовало молитву о ниспослании

чуда. Следующий престол был освящен в честь

равноапостольных Константина Великого и его матери Елены,

что символизировало молитву к небесной покровительнице

Елены Глинской.

Следующий престол был освящен в честь

равноапостольных Константина Великого и его матери Елены,

что символизировало молитву к небесной покровительнице

Елены Глинской.

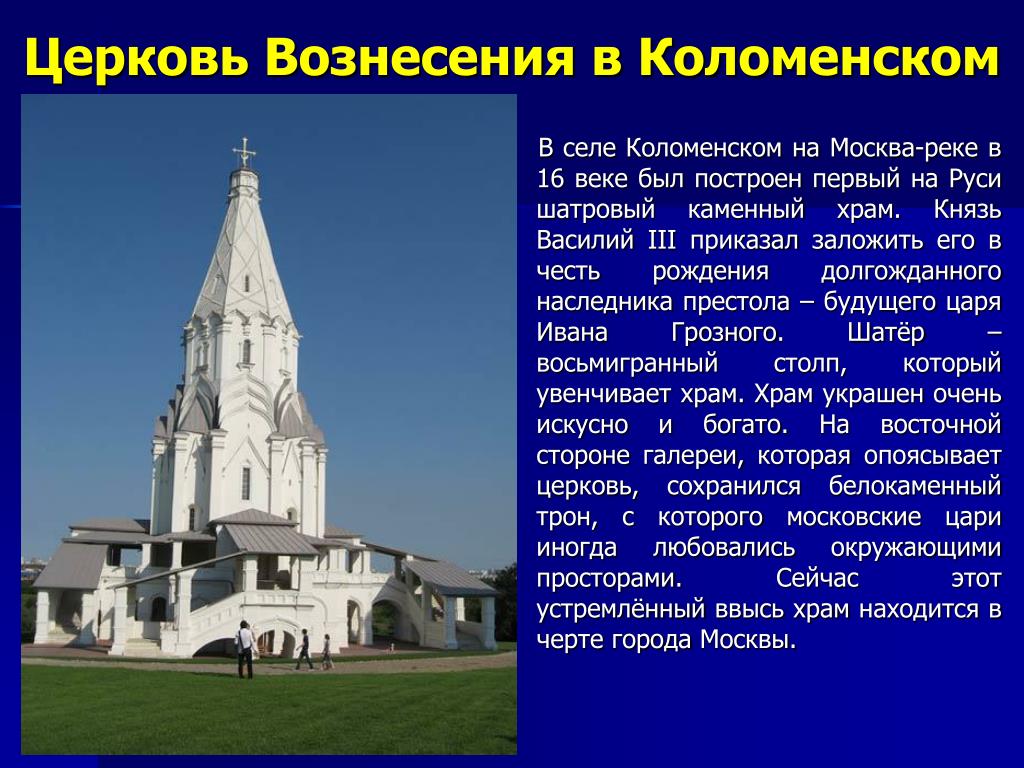

25 августа 1530 года (ст. ст.), в канун памяти Усекновения главы святого Иоанна Крестителя, родился долгожданный наследник, будущий первый русский царь Иван Грозный. В честь рождения сына Василий III повелел в следующем, 1531-м, году выстроить в Москве несколько Предтеченских храмов, в том числе и знаменитый Иоанновский монастырь на Кулишках. Главным же из этих благодарственных церквей стал храм Вознесения в Коломенском, освященный в 1532 году.

Однако загадки Предтеченского храма на этом только

начинаются. Это несомненно памятная церковь, то есть

возведенная в ознаменование какого-то события, но какого

– теперь историки сомневаются в однозначном ответе.

Современные версии ученых делятся на вышеизложенную раннюю

– храм был построен как моление Василия III о

рождении наследника, и позднюю – храм был построен

самим Иоанном Грозным, возлюбившим Коломенское не менее

своего отца, и посвящен его небесному покровителю.

Но все же большинство ученых склоняется к традиционной

версии о временном приоритете Предтеченской церкви над

Вознесенской и о том, что она стала предшественницей

Покровского собора, своего рода архитектурным

экспериментом, где впервые вокруг центрального храма были

объединены несколько придельных церквей. Если же правы

сторонники поздней версии, то Предтеченская церковь была

домовым храмом семьи Иоанна Грозного, рождение которого

столь благодарно ознаменовали храмом Вознесения в

Коломенском.

Если же правы

сторонники поздней версии, то Предтеченская церковь была

домовым храмом семьи Иоанна Грозного, рождение которого

столь благодарно ознаменовали храмом Вознесения в

Коломенском.

Такие же споры ведутся и о причине возведения Вознесенской церкви. Иные считают, что именно она могла быть возведена Василием III не как благодарственный, а как обетный храм (если Предтеченский храм был построен позднее). Другие даже полагают, что Вознесенский храм и вовсе не имел отношения к рождению наследника, а был построен Василием III в благодарность за победу над крымским царевичем Ислам-Гиреем, одержанную в 1528 году. Большинство же склоняется к общепринятой версии, что Вознесенский храм – благодарственный, воздвигнутый после рождения будущего царя, которое сопровождалось знамениями, сильно испугавшими москвичей – грозой с молниями и даже землетрясением.

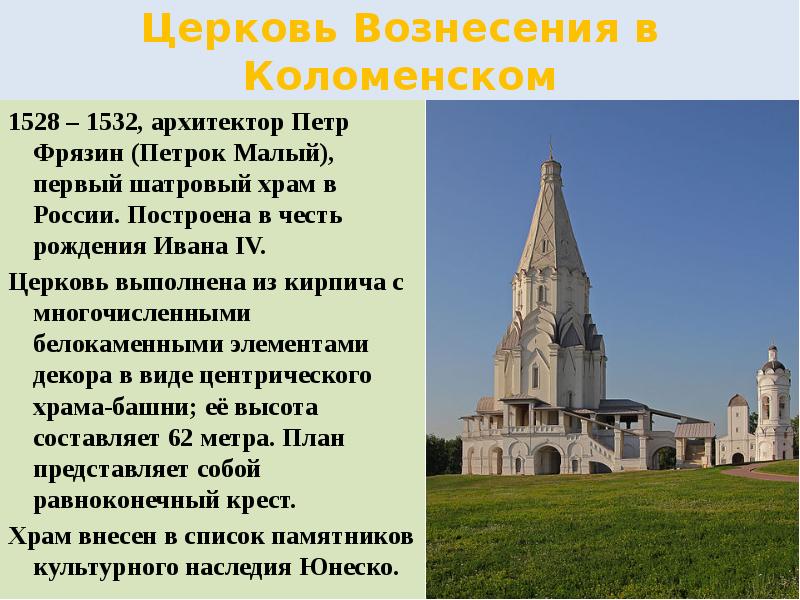

Вторая линия споров – имя архитектора Вознесенского

храма. Одни называют его «неизвестным», но,

несомненно, русским мастером. Другие – и их

большинство – считают его архитектором итальянского

зодчего Петрока Малого, что построил в те же 1530-е годы

крепостную стену Китай-города в Москве и дворец Василия

III в Коломенском. А раньше коломенский храм Вознесения

ошибочно приписывали Алевизу Новому, построившему

Архангельский собор в Кремле. Архитектурные элементы и

техника Вознесенского храма указывают на знакомство его

автора с итальянской архитектурой. Ведь в то время еще

продолжались «великие стройки» итальянцев в

Москве, где их прозвали «Фрязиными»: не

привыкнув к русским морозам, они жаловались на своем

языке: «Фре! фре!» –

«холодно». Петроку Малому, несмотря на его

шедевры, не повезло в России. От «великого мятежа и

безгосударствия», начавшегося после смерти Елены

Глинской в 1538 году, он бежал в Ливонию, его отправили в

Дерпт на суд местного епископа, который решил выдать

беглеца московскому князю. Какая судьба его постигла в

дальнейшем – неизвестно. Ведь он знал многие тайны

московских крепостей, которые русские государи разглашать

не хотели.

Другие – и их

большинство – считают его архитектором итальянского

зодчего Петрока Малого, что построил в те же 1530-е годы

крепостную стену Китай-города в Москве и дворец Василия

III в Коломенском. А раньше коломенский храм Вознесения

ошибочно приписывали Алевизу Новому, построившему

Архангельский собор в Кремле. Архитектурные элементы и

техника Вознесенского храма указывают на знакомство его

автора с итальянской архитектурой. Ведь в то время еще

продолжались «великие стройки» итальянцев в

Москве, где их прозвали «Фрязиными»: не

привыкнув к русским морозам, они жаловались на своем

языке: «Фре! фре!» –

«холодно». Петроку Малому, несмотря на его

шедевры, не повезло в России. От «великого мятежа и

безгосударствия», начавшегося после смерти Елены

Глинской в 1538 году, он бежал в Ливонию, его отправили в

Дерпт на суд местного епископа, который решил выдать

беглеца московскому князю. Какая судьба его постигла в

дальнейшем – неизвестно. Ведь он знал многие тайны

московских крепостей, которые русские государи разглашать

не хотели.

Для понимания символико-архитектурного феномена Вознесенской церкви Коломенского следует обратиться к канонам градостроительной модели средневековой Москвы, осмыслявшей себя «Третьим Римом», и единственной наследницей Византии, и богоизбранной державой, призванной сохранить Православную Церковь, и центром мирового Православия. Средневековая Москва воспроизводила в своем градостроительстве символы главных христианских цивилизаций – Иерусалима, Константинополя, Рима, преемницей которых ощущала себя, и образ Града Божия из Откровения Иоанна Богослова. Москва осмысленно устраивалась как архитектурно-градостроительная икона Града Божия – Небесного Иерусалима – и уподоблялась во образ Святой Земли, связанной с земной жизнью Господа Иисуса Христа.

В этой градостроительной модели «Третьего

Рима» великокняжескому Коломенскому отводилась

особая роль – символизировать иерусалимскую

Елеонскую гору, на которой совершилось Вознесение

Господне. Крупнейший православный исследователь

средневековой Москвы М. П. Кудрявцев отмечал, что в

Москве, в отличие от Иерусалима, эта градостроительная ось

развивалась не на Восток, а на юг – от Кремля в

Коломенское через Замоскворечье, которое в свою очередь

было образом Гефсиманского сада. И сама архитектура

белоснежного, стройного, граненого, как кристалл,

коломенского храма, взмывающего в небо на высоком берегу

Москвы-реки, символизировала Вознесение Господне.

Крупнейший православный исследователь

средневековой Москвы М. П. Кудрявцев отмечал, что в

Москве, в отличие от Иерусалима, эта градостроительная ось

развивалась не на Восток, а на юг – от Кремля в

Коломенское через Замоскворечье, которое в свою очередь

было образом Гефсиманского сада. И сама архитектура

белоснежного, стройного, граненого, как кристалл,

коломенского храма, взмывающего в небо на высоком берегу

Москвы-реки, символизировала Вознесение Господне.

В соответствии с русской эсхатологической идеей

коломенский храм Вознесения был и символом Второго

пришествия Христа, которое ожидается там же, на Елеонской

горе, где совершилось и Его Вознесение. Москва,

устраивавшая себя «Третьим Римом», словно

уготавливала пути Господу. Так и получилось, что в

Коломенском – символической Елеонской горе Москвы

– был построен именно Вознесенский храм, как и в

Иерусалиме. Есть версия, что храм в Коломенском отстоит от

Кремля на том же расстоянии «дневного пути»,

как Елеонская гора отстоит от Иерусалима. В средневековые

времена ожидание скорого конца света было естественным, и

его могли ожидать именно в «Третьем Риме» как

последнем и единственном оплоте мирового Православия после

того как Россия осуществит свою мессианскую идею. По

московской легенде, Господу даже уготовили символическое

место в восточной части Вознесенского храма.

В средневековые

времена ожидание скорого конца света было естественным, и

его могли ожидать именно в «Третьем Риме» как

последнем и единственном оплоте мирового Православия после

того как Россия осуществит свою мессианскую идею. По

московской легенде, Господу даже уготовили символическое

место в восточной части Вознесенского храма.

Более того, до окончательного сооружения Ивана Великого при Борисе Годунове, именно Вознесенский храм в Коломенском был самым высоким сооружением Москвы: его высота составляла более 60 метров. Устроение столь символического храма в великокняжеском Коломенском подчеркивало роль московских государей и всего государства Российского как оплота и защиты Православной Церкви согласно идеологии «Третьего Рима». Огромная высота храма обусловила и свободу внутреннего пространства, которое создавало ощущение свободного вознесения и взоров и душ, устремленных к небу.

«Бе же церковь та велми чюдна высотою и красотою и

светлостию, такова не бывала прежде сего на Руси»,

– писал о ней древний летописец. Предназначению

Вознесенского храма символизировать богоизбранность России

и русскую идею соответствовала новая гениальная

архитектура храма, подобно стреле рвущегося к небесам:

шатер, положенный в основание храма вместо традиционных

крестово-купольных храмов, пришедших к нам из Византии.

Это был первый на Руси каменный шатровый храм. В нем

выражалась, во-первых, самобытность России как

самостоятельной православной цивилизации и, во-вторых,

сама символическая идея шатра. Если в крестово-купольных

церквях в основе планировке лежит православный крест,

внутренние столбы означают опору (столпы) Церкви (оттого

на них писали образы святых), а традиционное пятиглавие

символизирует Господа Иисуса Христа в окружении четырех

апостолов-евангелистов, то в шатровом храме смысл

раскрывается иначе. Шатровая сень издревле, еще с

ветхозаветных времен, символизировала святость места, над

которым она возводилась. В христианской традиции шатровая

сень как образ Божественной благодати возводилась над

священным местом, символизируя его богохранимость и

нисходящую на него благодать Божию.

Предназначению

Вознесенского храма символизировать богоизбранность России

и русскую идею соответствовала новая гениальная

архитектура храма, подобно стреле рвущегося к небесам:

шатер, положенный в основание храма вместо традиционных

крестово-купольных храмов, пришедших к нам из Византии.

Это был первый на Руси каменный шатровый храм. В нем

выражалась, во-первых, самобытность России как

самостоятельной православной цивилизации и, во-вторых,

сама символическая идея шатра. Если в крестово-купольных

церквях в основе планировке лежит православный крест,

внутренние столбы означают опору (столпы) Церкви (оттого

на них писали образы святых), а традиционное пятиглавие

символизирует Господа Иисуса Христа в окружении четырех

апостолов-евангелистов, то в шатровом храме смысл

раскрывается иначе. Шатровая сень издревле, еще с

ветхозаветных времен, символизировала святость места, над

которым она возводилась. В христианской традиции шатровая

сень как образ Божественной благодати возводилась над

священным местом, символизируя его богохранимость и

нисходящую на него благодать Божию. В шатровом церковном

зодчестве сень возводилась как над храмом – домом

Божиим и его алтарем, так и над молящимися в нем, а в

коломенском Вознесенском храме – еще и над членами

великокняжеской семьи, и особенно над рожденным по горячим

молитвам наследником.

В шатровом церковном

зодчестве сень возводилась как над храмом – домом

Божиим и его алтарем, так и над молящимися в нем, а в

коломенском Вознесенском храме – еще и над членами

великокняжеской семьи, и особенно над рожденным по горячим

молитвам наследником.

Главное же, шатровый храм в Коломенском был связан с посвящением этого подмосковного храма Господу и Его Вознесению и Его благостной сени, которую Он простер над Россией и Москвой, осмыслявшей себя «Третьим Римом» и «Новым Иерусалимом». Так в русской архитектуре была символически интерпретирована и сень в храме Гроба Господня в Иерусалиме – главном христианском храме вселенной. Одноглавие шатрового храма символизирует Христа как Главу Церкви, а столпообразный шатровый храм словно сам становился столпом Церкви и веры. Шатер храма Вознесения, самобытного и свободного, и вправду возносится в небо, к вечности, вознося души молящихся к Богу.

Одни находят в шатровом храм негативную черту разрыва с

традицией и даже «устремление ввысь одинокой, гордой

души». Другие, наоборот, видят в нем русскую молитву

в камне – новое осмысление вполне традиционных идей

без всякого разрыва с ними. Иногда Вознесенский храм

сравнивают с мощным деревом, вросшим в землю крепкими

корнями, символизирующим райское «древо жизни»

и древо великокняжеского рода. Ведь именно великокняжеский

заказ породил новую архитектурную форму храма-шатра, с

которой потом как с неканоническим явлением боролся

патриарх Никон. И если церковь Вознесения в Коломенском

была первой из русских каменных шатровых церквей, то

сохранилась в Москве и последняя, выстроенная в шатровом

стиле до указа патриарха Никона в 1648 году – это

храм Рождества Богородицы в Путинках на Малой Дмитровке.

Никон, запретив шатровые церкви, повелел вернуться к

византийскому крестово-купольному храму и

продемонстрировал требуемый образец в соборе 12 Апостолов

в Кремле, выстроенном в его патриаршей резиденции. А шатры

с тех пор долго возводились только над колокольнями, и

лишь с конца XVII века началась новая эра в истории

московских шатровых храмов – нарышкинское барокко.

Другие, наоборот, видят в нем русскую молитву

в камне – новое осмысление вполне традиционных идей

без всякого разрыва с ними. Иногда Вознесенский храм

сравнивают с мощным деревом, вросшим в землю крепкими

корнями, символизирующим райское «древо жизни»

и древо великокняжеского рода. Ведь именно великокняжеский

заказ породил новую архитектурную форму храма-шатра, с

которой потом как с неканоническим явлением боролся

патриарх Никон. И если церковь Вознесения в Коломенском

была первой из русских каменных шатровых церквей, то

сохранилась в Москве и последняя, выстроенная в шатровом

стиле до указа патриарха Никона в 1648 году – это

храм Рождества Богородицы в Путинках на Малой Дмитровке.

Никон, запретив шатровые церкви, повелел вернуться к

византийскому крестово-купольному храму и

продемонстрировал требуемый образец в соборе 12 Апостолов

в Кремле, выстроенном в его патриаршей резиденции. А шатры

с тех пор долго возводились только над колокольнями, и

лишь с конца XVII века началась новая эра в истории

московских шатровых храмов – нарышкинское барокко.

Спорят исследователи и об источниках шатровой архитектуры Вознесенского храма. Одни безоговорочно считают шатер сугубо национальным стилем, родившемся из деревянного русского зодчества, но кто-то усматривает в нем и итальянские, и полоцкие, и даже татарские истоки. Интересно и такое объяснение: по мере увеличения московского населения требовались храмы, которые могли бы вместить больше народу, а внутренние столбы мешали тому, поэтому зодчие старались обойтись без них, возводя первые бесстолпные храмы, где кровля опирается прямо на стены, как, например, церковь святого Трифона в Напрудном.

Вознесенская церковь, которая стала домовой летней

церковью великих князей, предназначалась только для членов

августейшей семьи (оттого ее внутренние размеры

относительно малы) и соединялась крытым переходом с

дворцом. Имела она и важное оборонное значение –

сторожевой башни, с которой дозорные принимали из

Подмосковья «телеграфные» огненные сигналы об

опасности. С помощью факелов или зажженной бересты их

передавали дальше – в Симонов монастырь и на

колокольню Ивана Великого. Ведь именно с юга тогда грозила

наибольшая опасность рубежам Москвы – татарские

набеги.

С помощью факелов или зажженной бересты их

передавали дальше – в Симонов монастырь и на

колокольню Ивана Великого. Ведь именно с юга тогда грозила

наибольшая опасность рубежам Москвы – татарские

набеги.

В том же XVI веке появилась отдельная колокольня, ставшая звонницей Вознесенского храма. В ее нижнем ярусе освятили престол во имя святого Георгия Победоносца. По легенде, она построена на месте той деревянной Георгиевской церкви, которую воздвиг еще Димитрий Донской. Есть версия, что возведение этой колокольни началось также при Василии III в честь рождения и тезоименитства его второго сына – Юрия (в крещении Георгия), родившегося в октябре 1533 года. Стройная, стремительная, высокая колокольня словно вторила своей архитектурой Вознесенскому храму.

Освящал поистине чудесный Вознесенский храм епископ

Коломенский Вассиан (Топорков), племянник преподобного

Иосифа Волоцкого особо близкий ко двору великого князя,

который исповедовал и соборовал Василия III на смертном

одре и к которому потом Иван Грозный обращался за советом,

как управлять государством. После освящения Василий III

щедро одарил храм драгоценными сосудами и иконами в

богатых ризах, и устроил пир в Коломенском, продолжавшийся

три дня. Но уже недалеко было время кончины великого

князя. После его смерти в декабре 1533 года Коломенское

осталось дожидаться нового хозяина – самого Иоанна

Грозного.

После освящения Василий III

щедро одарил храм драгоценными сосудами и иконами в

богатых ризах, и устроил пир в Коломенском, продолжавшийся

три дня. Но уже недалеко было время кончины великого

князя. После его смерти в декабре 1533 года Коломенское

осталось дожидаться нового хозяина – самого Иоанна

Грозного.

Грозный любил Коломенское. По преданию, он построил здесь

огромный «увеселительный» дворец и подолгу

наслаждался прекрасным видом с галереи Вознесенского

храма. Здесь, в Коломенском, он собирал полки перед

походом на Казань, здесь ему сообщили о взятии Астрахани,

здесь он любил охотиться. Долго ходили легенды о кладах с

несметными сокровищами, которые грозный царь якобы вывез

из покоренного Новгорода и спрятал их в подземельях под

Вознесенской церковью. А главное, возможно именно в

Коломенском хранилась его легендарная библиотека.

Существовало предание, будто бы Иоанн Грозный наложил

проклятие: кто приблизится к его «либерии»,

тот ослепнет.

Чудеса Коломенские

Начало «бунташного века» было для Коломенского столь же трудным, как и для всей России. Летом 1605 года здесь стояли войска Лжедмитрия I. Всего лишь через год он был убит восставшими москвичами. Самозванца сначала похоронили на Убогих домах при Покровской заставе (ныне улица Таганская), но потом вырыли его тело и сожгли в селе Котлы, что находилось в версте от Коломенского. А в 1606 году здесь расположился лагерем мятежник Иван Болотников, который на волне смуты вел в Москву очередного самозванца, «царевича Петра», якобы сына царя Феодора Иоанновича. Из Коломенского он отправился походом на Москву, но правительственные войска дали бой у самых стен столицы и отбросили Болотникова обратно в Коломенское, где он потерпел осаду «огненными ядрами» и ушел в Калугу.

После своего воцарения Михаил Федорович Романов сразу же

повелел устроить в Коломенском новую дворцовую церковь в

честь Казанской иконы Богоматери, спасшей Русь от смуты. Построили ее только при царе Алексее Михайловиче, в 1653

году, и приурочили освящение к памятной дате: под крестом

храма было начертано, что он возведен в честь 100-летия

взятия Казани. Именно при «Тишайшем» государе

Коломенское переживает свой расцвет: здесь возводится

знаменитый деревянный дворец, сказочный терем, названный

восьмым чудом света еще Симеоном Полоцким, писавшим:

«Красоту его можно есть равняти / Соломоновой

прекрасной полате».

Построили ее только при царе Алексее Михайловиче, в 1653

году, и приурочили освящение к памятной дате: под крестом

храма было начертано, что он возведен в честь 100-летия

взятия Казани. Именно при «Тишайшем» государе

Коломенское переживает свой расцвет: здесь возводится

знаменитый деревянный дворец, сказочный терем, названный

восьмым чудом света еще Симеоном Полоцким, писавшим:

«Красоту его можно есть равняти / Соломоновой

прекрасной полате».

Иногда его даже сравнивают с Кносским дворцом на острове

Крит. В нем было 270 комнат и три тысячи слюдяных окон,

росписью хором заведовал сам Симон Ушаков, а у ворот

стояли деревянные львы, покрытые шкурами, вращавшие

глазами и грозно рычащие при помощи искусного внутреннего

механизма. Еще два таких льва стояли по бокам от царского

трона и раскатисто рыкали при приближении к нему послов.

Дворец соединялся крытым переходом с новоустроенным

домовым Казанским храмом, в котором была своя иерархия

молящихся: свита молилась в трапезной, а самые

приближенные – в храме перед иконостасом. С

ликвидацией дворца в XVIII веке Казанская церковь стала

приходским храмом села Коломенского и служба под ее

сводами прерывалась лишь в 1941–1942 годах.

С

ликвидацией дворца в XVIII веке Казанская церковь стала

приходским храмом села Коломенского и служба под ее

сводами прерывалась лишь в 1941–1942 годах.

Здесь же, в Коломенском, Алексей Михайлович расправился с

участниками Медного бунта в июле 1662 года, когда

многотысячная толпа москвичей двинулась сюда с требованием

выдать бояр-изменников, затеявших губительную реформу, от

которой обесценились деньги. Но восставших встретили

подоспевшие стрелецкие полки. Здесь существовал и особый

«челобитный столб», на который в строго

отведенное время клали челобитные царю, хотя иные ученые

полагают, что это был столб для солнечных часов, а

челобитные клали царю на отдельный, специально для того

поставленный стол. Но точно известно, что именно отсюда,

из этой царской резиденции пошло выражение

«Коломенская верста», как шутливо называют

высокого, худого, долговязого человека. Дело в том, что

когда проложили великолепную для тех времен царскую дорогу

из Москвы в Коломенское, на ней поставили новые, огромные

верстовые столбы высоты доселе невиданной, и они

запомнились в народе.

Сама живописная панорама Коломенского, природная и рукотворная, была призвана впечатлять как иностранных послов, так и верноподданных, величественностью царской резиденции, символизировать мощь, славу и идею великих государей православного «Третьего Рима» – державы Российской.

По преданию, именно в Коломенском родился Петр I, оттого поэт А. И. Сумароков в стихах высокопарно называл Коломенское «Российским Вифлеемом»:

В тебе величие Российско воссияло;

Младенца, коего ты зрело в пеленах,

Европа видела на городских стенах,

И океан ему под область отдал воды,

Дрожали от него всея земли народы.

Однако таких «легендарных» мест, связанных с

появлением на свет Петра Великого, в Москве существует

несколько – это еще и Кремль, и

Петровско-Разумовское, будто бы получившее свое имя из-за

рождения в нем царевича Петра Алексеевича…

Большинство историков придерживается мнения, что этот

государь родился все же в Кремле, а в Коломенском провел

свое детство. Сюда привезли его вместе с братом из

бушующей Москвы во время стрелецкого бунта 1682 года,

здесь под огромным тенистым дубом он учился грамоте у

Никиты Зотова. Здесь же юный Петр жил после ссоры с

царевной Софьей, проводил свои маневры, впервые плавал на

суденышках по реке до Кремля и Николо-Угрешского монастыря

даже в бурную погоду, собирал потешные полки. Он чтил

традицию русских государей и, возвращаясь с победой после

взятия Азова и Полтавской битвы, останавливался в

Коломенском перед торжественным входом в Москву, как

когда-то Димитрий Донской. В последний раз Петр навестил

Коломенское во время коронации Екатерины I. А вот его

дочь, будущая самодержица Елизавета Петровна,

действительно появилась на свет в Коломенском. На всю

жизнь она запомнила дивные фрукты из коломенских садов,

так что частенько повелевала доставлять ей их в Петербург.

Чтобы сохранить ягодки свежими, их обильно пересыпали

зерном.

Сюда привезли его вместе с братом из

бушующей Москвы во время стрелецкого бунта 1682 года,

здесь под огромным тенистым дубом он учился грамоте у

Никиты Зотова. Здесь же юный Петр жил после ссоры с

царевной Софьей, проводил свои маневры, впервые плавал на

суденышках по реке до Кремля и Николо-Угрешского монастыря

даже в бурную погоду, собирал потешные полки. Он чтил

традицию русских государей и, возвращаясь с победой после

взятия Азова и Полтавской битвы, останавливался в

Коломенском перед торжественным входом в Москву, как

когда-то Димитрий Донской. В последний раз Петр навестил

Коломенское во время коронации Екатерины I. А вот его

дочь, будущая самодержица Елизавета Петровна,

действительно появилась на свет в Коломенском. На всю

жизнь она запомнила дивные фрукты из коломенских садов,

так что частенько повелевала доставлять ей их в Петербург.

Чтобы сохранить ягодки свежими, их обильно пересыпали

зерном.

Императоры не сразу отказались от «дедовского»

Коломенского. Екатерина II сначала очень полюбила это

«царское село Москвы», даже приказала

разобрать чудо-дворец Алексея Михайловича и построила

новый Екатерининский дворец о четырех этажах, в котором

написала свой знаменитый наказ для депутатов Уложенной

комиссии. Здесь она жила с внуками Александром и

Константином. По легенде, они однажды тайком устроили

дуэль в глубоком овраге Коломенского. Будущий император

Александр Павлович, как и его великий предок, тоже учился

здесь грамоте, только под кедром – так, по традиции,

летом на приволье учили царских детей. Потом Екатерине II

прискучило, по ее выражению, «карабкаться на горы

наподобие козы», и во время одной такой пешей

прогулки в Коломенском государыня присмотрела себе

соседнее владение Черная Грязь, принадлежавшее тогда князю

Кантемиру. Екатерина купила Черную Грязь и переименовала

ее в Царицыно. А ее дворец в Коломенском в 1812 году

заняли французы и разорили его. Именитый архитектор Евграф

Тюрин построил новый Александровский дворец, который

упразднили за ветхостью в конце XIX века, и царская

резиденция здесь больше не возобновлялась.

Екатерина II сначала очень полюбила это

«царское село Москвы», даже приказала

разобрать чудо-дворец Алексея Михайловича и построила

новый Екатерининский дворец о четырех этажах, в котором

написала свой знаменитый наказ для депутатов Уложенной

комиссии. Здесь она жила с внуками Александром и

Константином. По легенде, они однажды тайком устроили

дуэль в глубоком овраге Коломенского. Будущий император

Александр Павлович, как и его великий предок, тоже учился

здесь грамоте, только под кедром – так, по традиции,

летом на приволье учили царских детей. Потом Екатерине II

прискучило, по ее выражению, «карабкаться на горы

наподобие козы», и во время одной такой пешей

прогулки в Коломенском государыня присмотрела себе

соседнее владение Черная Грязь, принадлежавшее тогда князю

Кантемиру. Екатерина купила Черную Грязь и переименовала

ее в Царицыно. А ее дворец в Коломенском в 1812 году

заняли французы и разорили его. Именитый архитектор Евграф

Тюрин построил новый Александровский дворец, который

упразднили за ветхостью в конце XIX века, и царская

резиденция здесь больше не возобновлялась.

А еще славилось Коломенское своими чудесными родниками. Старинная легенда гласит, что будто бы по дну оврага в Коломенском Георгий Победоносец гнался на коне за змием. Копыта коня ударяли о землю и под ними чудесно открывались родники с чистой водой, исцеляющей и глазные, и почечные болезни и особенно бесплодие у женщин. Говорят, будто бы здесь исцелилась одна из жен Грозного… И с тех пор женщины молились в Коломенском о даровании потомства. Один такой родник рядом с Вознесенской церковью назван «Кадочкой»: в срубе над ним раньше стояла деревянная кадка, из которой целительную воду москвичи разбирали ведрами – и всем хватало.

Главный удар Коломенское испытало после переноса столицы в

Петербург. Со временем изменилась жизнь Коломенского:

сказывалось забвение императорами старой московской

резиденции. Не миновал его и дух дореволюционного

капитализма, когда великолепные фруктовые сады стали

сдавать в аренду, землю готовили к нарезке для дачных

участков, а территорию усадьбы отдали под народные гуляния

и увеселительные медвежьи бои.

И лишь Вознесенская церковь оставалась местом паломничества, продолжая изумлять увидевших ее. Композитор Гектор Берлиоз вспоминал, что потрясение, испытанное от Вознесенской церкви, затмило впечатления от Миланского и Страсбургского соборов. «Ничто меня так не поразило в жизни, как памятник древнерусского зодчества в Коломенском… Тут предо мною предстала красота целого. Во мне все дрогнуло. Эта была таинственная тишина, гармония красоты законченных форм… Я видел стремление ввысь, и я долго стоял ошеломленным».

Что-то великое, чудесное, долгожданное должно было

произойти под сводами этого храма. История действительно

уготовила этой церкви высочайшую миссию, и чудо Божие

осенило Коломенское. Здесь встретили грядущую революцию

чудесным явлением Державной иконы Божией Матери,

случившимся в тот страшный для России день 2/15 марта 1917

года, когда государь отрекся от престола. Первый духовный

отпор черной године русской истории был дан именно здесь,

в коломенской церкви Вознесения.

История явления хорошо известна: в феврале 1917 года,

накануне трагических событий, крестьянка Евдокия Адрианова

из соседнего с Коломенским села увидела два чудесных сна.

В первом она стояла на горе и слышала голос, молвивший:

«Село Коломенское, икона большая, черная, взять и

сделать eе красную, затем помолиться и попросить

ея». Богобоязненная крестьянка оробела и стала

просить разъяснить неведомое сновидение. Через несколько

дней ей был второй сон: она увидела белую церковь, вошла и

узрела восседавшую в ней Величественную Женщину, в Которой

она сердцем узнала Пресвятую Богородицу, хотя и не видела

Ее лика. Сопоставив два сна и причастившись, она

отправилась в Коломенское и увидела ту самую белую

церковь, что приснилась ей. Священник Вознесенской церкви

отец Николай Лихачев, выслушав ее, отправился с ней на

поиски образа, но нашли его только, когда решили

спуститься в подклет и посмотреть хранившиеся там иконы.

Когда обнаружили самую большую, почерневшую от пыли икону

и осторожно промыли ее, открылся Державный образ

Богоматери, знаменовавший, что власть в России перешла в

руки Самой Царицы Небесной.

До правления большевиков-богоборцев оставалось несколько месяцев, известие о чудесном явлении иконы облетело Россию. Толпы богомольцев стекались в Коломенское на поклонение чудотворному образу, от которого начались первые исцеления, затем икону привезли в Марфо-Мариинскую обитель к святой Елисавете Феодоровне. Потом ее возили по другим церквям, и лишь по воскресным дням она оставалась в Коломенском.

Есть версия, что этот образ раньше принадлежал

Вознесенскому женскому монастырю в Московском Кремле

– Стародевичьему. Перед нашествием Наполеона все

ценное из Кремля прятали, отправляли в эвакуацию, и

Державную икону решили укрыть в Коломенском, где она

Божиим Промыслом пробыла до самого 1917 года. После

революции и закрытия Вознесенского храма икону передали в

соседний Георгиевский храм, а после его закрытия – в

запасники Государственного Исторического музея. Лишь 27

июля 1990 года Державная икона вернулась в Коломенское, в

действовавший тогда Казанский храм. Тысячи людей под

проливным дождем ожидали святыню в Коломенском… А

когда икона прибыла – засияло солнце и в его лучах

образ вернулся в храм. Предание связывало возвращение

чудотворного образа с освобождением от воинствующего

атеизма и спасением России от богоборчества. На следующий

же год СССР окончил свое существование вместе с падением

власти КПСС.

Тысячи людей под

проливным дождем ожидали святыню в Коломенском… А

когда икона прибыла – засияло солнце и в его лучах

образ вернулся в храм. Предание связывало возвращение

чудотворного образа с освобождением от воинствующего

атеизма и спасением России от богоборчества. На следующий

же год СССР окончил свое существование вместе с падением

власти КПСС.

Радостной вехой в истории поистине богохранимого

Коломенского стало назначение директором в организованный

здесь музей Петра Дмитриевича Барановского, который и стал

его настоящим создателем. В первые годы революции на

территории Коломенского уже расположился колхоз

«Огородный гигант». Все церкви, кроме

Казанской, закрылись в 1920-х годах. Барановскому пришлось

спасать не только Коломенское, но и старую Россию. Он

ездил по стране и собирал ценнейшие памятники, уберегая их

от гибели, забирал все самое ценное из церквей,

предназначенных к сносу, а штат Коломенского музея тогда

состоял из четырех человек, включая сторожа. Так здесь

оказались спасенные памятники деревянной русской

архитектуры XVII века: медоварня из села Преображенского,

воротная башня из Николо-Карельского монастыря и даже

домик Петра I из Архангельска. По воспоминаниям

сотрудников музея, сам Барановский не раз поднимался по

веревке на купол Вознесенской церкви, а однажды сорвался и

упал на землю, но «отлежался».

Так здесь

оказались спасенные памятники деревянной русской

архитектуры XVII века: медоварня из села Преображенского,

воротная башня из Николо-Карельского монастыря и даже

домик Петра I из Архангельска. По воспоминаниям

сотрудников музея, сам Барановский не раз поднимался по

веревке на купол Вознесенской церкви, а однажды сорвался и

упал на землю, но «отлежался».

Барановский противился и активным розыскам

«либерии» Ивана Грозного. Эти поиски усилились

после революции, и археологи-искатели имели на то

правительственное разрешение. Таинственную библиотеку

тогда искали повсюду, где она только могла

предположительно быть, – и в Кремле, и в

Александровой слободе, и подле храма Христа Спасителя, и в

Коломенском… Здесь раскопки велись под Вознесенской

и Предтеченской церквями: эти подземелья объявлялись

районом поиска потому, что, дескать, только глубоко под

землей библиотеку могли надежно спрятать от пожаров.

Барановский, отличавшийся твердым и резким характером, в

свою очередь обращался к властям с требованием запретить

розыски правительственным же решением, ибо требуемые

земляные работы угрожали ценнейшим памятникам архитектуры

и сами по себе были безуспешными.

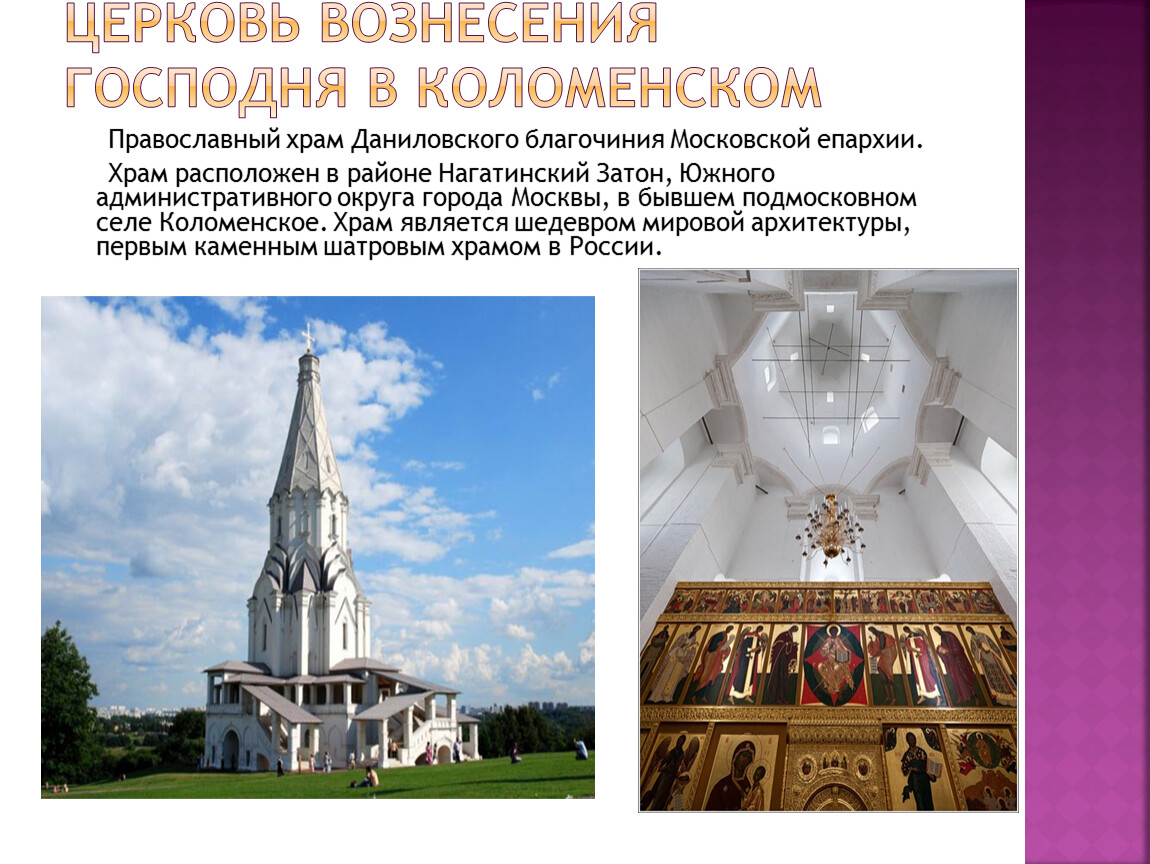

Ныне Вознесенская церковь находится в совместном владении Коломенского музея и патриаршего подворья, основанного здесь в 1994 году. Через два года после создания подворья Вознесенский храм был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Часть 1.: barucaba — LiveJournal

Всего 78 фотоСегодня речь пойдет о Церкви Вознесения Господня в Коломенском. О таких известных и знакомых исторических объектах всегда писать затруднительно, поскольку только ленивый не выкладывал в сети об этом храме свои впечатления и фотографии. Этот ленивый, наверное, я и есть, поскольку, бывал бесчисленное количество раз в Коломенском и, столько же раз снимал эту удивительную церковь, используя разнообразное фотооборудование, в разное время года и, так и не удосужился написать о Вознесенской церкви. Этот рассказ будет отличаться от других тем, что в нем будут использованы снимки этой возвышенной и фееричной церкви, сделанные мной в самое разное время, с разных ракурсов, что позволит мне потешить своё сознание тем, что я смогу использовать для раскрытия образа Вознесенской церкви достаточное количество накопленного визуального материала.

Тем более, мы будем осматривать этот шедевр не только со стороны, но и окажемся внутри Храма Вознесения (во второй части), что был возведен не только индивидуально для царской семьи, но и как символ Москвы – столицы «Третьего Рима» всего Христианского Мира.

Тем более, мы будем осматривать этот шедевр не только со стороны, но и окажемся внутри Храма Вознесения (во второй части), что был возведен не только индивидуально для царской семьи, но и как символ Москвы – столицы «Третьего Рима» всего Христианского Мира.

Традиционные сведения будут использованы из замечательного очерка Елены Лебедевой об истории и архитектуре церкви Вознесения Господня в Коломенском. Это тот самый случай, когда уже лучше не скажешь, ну, а мои личные впечатления и некоторые пояснения и соображения по ходу, — я выделю курсивом.

02.

Впервые село Коломенское упоминается в 1339 году в духовной грамоте (завещании) князя Ивана Калиты, которую он составил перед очередной поездкой в Орду (никто не знал тогда, с чем князь вернется обратно и вернется ли вообще). В то время Коломенское уже числилось «за государем», то есть значилось вотчинным родовым владением московских князей. Это было поистине райское местечко с заливными лугами и живописными окрестностями, где и расположилась на несколько столетий великокняжеская, а потом и царская летняя резиденция.

В том же XIV веке был выстроен первый деревянный княжеский дворец с фасадом, обращенным к Москве-реке.

В том же XIV веке был выстроен первый деревянный княжеский дворец с фасадом, обращенным к Москве-реке.03.

Князь Димитрий Донской останавливался в Коломенском на отдых с войском, возвращаясь с Куликовской битвы: в этом месте ликующие москвичи встречали его с почетом, хлебом-солью, «медами и соболями». По легенде, он же тогда и основал здесь благодарственную деревянную церковь во имя святого Георгия Победоносца – покровителя княжеского рода и русского воинства, подле которой захоронили умерших на возвратном пути воинов, раненных на Куликовом поле. По другой версии, эту церковь заложили в честь радостной встречи князя-победителя.

Считается, что эта самая — первая в Коломенском деревянная церковь была построена на месте нынешней колокольни, а уже каменный храм во имя святого Георгия Победоносца — вы видите на фото справа.

04.

Передние ворота Государева двора в Коломенском.

05.

Сытный двор.

06.

Особо полюбил это место Иван III и устроил в нем постоянную резиденцию. И только со времени правления Василия III, любившего здесь «жива́ть» и сыгравшего исключительную роль в судьбе Коломенского, село переживает начало своего расцвета.

07.

Августейшие жильцы Коломенского и стали заказчиками его церквей. Особенность Коломенского в том, что его памятники нельзя рассматривать в отдельности. Только все вместе они образуют исторический феномен Коломенского, хранящего много загадок и тайн, запечатлевшего самые судьбоносные и драматические события русской истории.

08.

Церковь Вознесения Господня в селе Коломенском на Москве-реке была построена в 1532 году. Обычно считается, что был первый шатровый храм на Руси, положивший начало замечательному храмовому стилю, просуществовавшему, только до реформы Патриарха Никона в середине XVII века. Однако, к настоящему времени установлено, что первым шатровым храмом на Руси была все же Троицкая (Покровская) церковь в Александровской слободе, служившая дворцовым храмом великого князя Василия III.

Ранее церковь датировалась 1570-ми годами, но исследования В.В. Кавельмахера, а затем С.В. Заграевского отнесли её постройку к первому этапу строительства Александровой слободы — к 1510-м гг. Обе церкви были задуманы как небольшие придворные храмы в усадьбах московского государя. В результате новых исследований, создателем ансамбля Александровой слободы, по всей видимости, следует считать итальянца Алевиза Нового.

Ранее церковь датировалась 1570-ми годами, но исследования В.В. Кавельмахера, а затем С.В. Заграевского отнесли её постройку к первому этапу строительства Александровой слободы — к 1510-м гг. Обе церкви были задуманы как небольшие придворные храмы в усадьбах московского государя. В результате новых исследований, создателем ансамбля Александровой слободы, по всей видимости, следует считать итальянца Алевиза Нового.09.

Храм Вознесения поражает грандиозностью и при этом возвышенностью и гармоничностью своих устремленных в небо форм. Церковь Вознесения в Коломенском поставлена свободно, отдельно от дворца и является своеобразным храмом-монументом. Благодаря особой конструкции с пристенными пилонами зодчему удалось придать храму необыкновенно вытянутые пропорции, в результате получилось здание с необычной «летящей» архитектурой. Употребив привычные для себя ренессансные элементы в отделке храма, архитектор стилизовал некоторые детали в духе готики. Вероятно, таким образом, он хотел придать храму больше связи с традиционной русской архитектурой, в которой итальянцы примечали сходные с готикой черты.

10.

Ренессансные пилястры и карнизы сочетаются здесь с готическими вымпергами и килевидными московскими кокошниками. Формы церкви Вознесения совершенно закончены, тонко продуманы. Четверик храма имеет правильную квадратную форму с выступами по всем сторонам, придающими ему крестообразность. У храма нет алтарной апсиды.

11.

Кокошники создают красивый ступенчатый переход к восьмерику. Вознесенская церковь производит неизгладимое впечатление своим внешним видом, при этом интерьер её чрезвычайно мал, так как не предназначался для многолюдного богослужения. Как и во всех храмах XVI века шатер здесь открыт в интерьер, придавая узкому пространству храма невероятную высоту.

12.

13.

14.

15.

Для понимания символико-архитектурного феномена Вознесенской церкви Коломенского следует обратиться к канонам градостроительной модели средневековой Москвы, осмыслявшей себя «Третьим Римом», и единственной наследницей Византии, и «богоизбранной» державой, призванной сохранить Православную Церковь, и центром мирового Православия. Средневековая Москва воспроизводила в своем градостроительстве символы главных христианских цивилизаций – Иерусалима, Константинополя, Рима, преемницей которых ощущала себя, и образ Града Божия из Откровения Иоанна Богослова. Москва осмысленно устраивалась как архитектурно-градостроительная икона Града Божия – Небесного Иерусалима – и уподоблялась во образ Святой Земли, связанной с земной жизнью Господа Иисуса Христа.

Средневековая Москва воспроизводила в своем градостроительстве символы главных христианских цивилизаций – Иерусалима, Константинополя, Рима, преемницей которых ощущала себя, и образ Града Божия из Откровения Иоанна Богослова. Москва осмысленно устраивалась как архитектурно-градостроительная икона Града Божия – Небесного Иерусалима – и уподоблялась во образ Святой Земли, связанной с земной жизнью Господа Иисуса Христа.

16.

В этой градостроительной модели «Третьего Рима» великокняжескому Коломенскому отводилась особая роль – символизировать иерусалимскую Елеонскую гору, на которой совершилось Вознесение Господне. Крупнейший православный исследователь средневековой Москвы М.П. Кудрявцев отмечал, что в Москве, в отличие от Иерусалима, эта градостроительная ось развивалась не на Восток, а на юг – от Кремля в Коломенское через Замоскворечье, которое в свою очередь было образом Гефсиманского сада. И сама архитектура белоснежного, стройного, граненого, как кристалл, коломенского храма, взмывающего в небо на высоком берегу Москвы-реки, символизировала Вознесение Господне.

17.

В соответствии с русской эсхатологической идеей коломенский храм Вознесения был и символом Второго пришествия Христа, которое ожидается там же, на Елеонской горе, где совершилось и Его Вознесение. Москва, устраивавшая себя «Третьим Римом», словно уготавливала пути Господу. Так и получилось, что в Коломенском – символической Елеонской горе Москвы – был построен именно Вознесенский храм, как и в Иерусалиме. Есть версия, что храм в Коломенском отстоит от Кремля на том же расстоянии «дневного пути», как Елеонская гора отстоит от Иерусалима. В средневековые времена ожидание скорого конца света было естественным, и его могли ожидать именно в «Третьем Риме» как последнем и единственном оплоте мирового Православия после того как Россия осуществит свою мессианскую идею. По московской легенде, Господу даже уготовили символическое место в восточной части Вознесенского храма.

18.

Более того, до окончательного сооружения Ивана Великого при Борисе Годунове, именно Вознесенский храм в Коломенском был самым высоким сооружением Москвы: его высота составляла более 60 метров. Устроение столь символического храма в великокняжеском Коломенском подчеркивало роль московских государей и всего государства Российского как оплота и защиты Православной Церкви согласно идеологии «Третьего Рима». Огромная высота храма обусловила и свободу внутреннего пространства, которое создавало ощущение свободного вознесения и взоров и душ, устремленных к небу.

Устроение столь символического храма в великокняжеском Коломенском подчеркивало роль московских государей и всего государства Российского как оплота и защиты Православной Церкви согласно идеологии «Третьего Рима». Огромная высота храма обусловила и свободу внутреннего пространства, которое создавало ощущение свободного вознесения и взоров и душ, устремленных к небу.

19.

Шатровый храм в Коломенском был связан с посвящением этого подмосковного храма Господу и Его Вознесению и Его благостной сени, которую Он простер над Россией и Москвой, осмыслявшей себя «Третьим Римом» и «Новым Иерусалимом». Так в русской архитектуре была символически интерпретирована и сень в храме Гроба Господня в Иерусалиме – главном христианском храме вселенной. Одноглавие шатрового храма символизирует Христа как Главу Церкви, а столпообразный шатровый храм, словно сам становился столпом Церкви и веры. Шатер храма Вознесения, самобытного и свободного, и вправду возносится в небо, к вечности, вознося души молящихся к Богу.

20.

21.

22.

23.

25 августа 1530 года (старого стиля), в канун памяти Усекновения главы святого Иоанна Крестителя, родился долгожданный наследник, будущий первый русский царь Иван Грозный. В честь рождения сына Василий III повелел в следующем, 1531-м, году выстроить в Москве несколько Предтеченских храмов, в том числе и знаменитый Иоанновский монастырь на Кулишках. Главным же из этих благодарственных церквей — стал храм Вознесения в Коломенском, освященный в 1532 году.

24.

25.

Некоторые исследователи находят в шатровом храме негативную черту разрыва с традицией и даже «устремление ввысь одинокой, гордой души». Другие, наоборот, видят в нем русскую молитву в камне – новое осмысление вполне традиционных идей без всякого разрыва с ними. Иногда Вознесенский храм сравнивают с мощным деревом, вросшим в землю крепкими корнями, символизирующим райское «древо жизни» и древо великокняжеского рода. Ведь именно великокняжеский заказ породил новую архитектурную форму храма-шатра, с которой потом как с неканоническим явлением боролся патриарх Никон. Никон, запретив шатровые церкви, повелел вернуться к византийскому крестово-купольному храму и продемонстрировал требуемый образец в соборе 12 Апостолов в Кремле, выстроенном в его патриаршей резиденции. А шатры с тех пор долго возводились уже только над колокольнями, и лишь с конца XVII века началась новая эра в истории московских шатровых храмов – нарышкинское барокко.

Никон, запретив шатровые церкви, повелел вернуться к византийскому крестово-купольному храму и продемонстрировал требуемый образец в соборе 12 Апостолов в Кремле, выстроенном в его патриаршей резиденции. А шатры с тех пор долго возводились уже только над колокольнями, и лишь с конца XVII века началась новая эра в истории московских шатровых храмов – нарышкинское барокко.

26.

Вознесенская церковь, которая стала домовой летней церковью великих князей, предназначалась только для членов августейшей семьи (оттого ее внутренние размеры относительно малы) и соединялась крытым переходом с дворцом. Имела она и важное оборонное значение – сторожевой башни, с которой дозорные принимали из Подмосковья «телеграфные» огненные сигналы об опасности (см. мой материал о церкви Преображения в дворцовом селе Остров). С помощью факелов или зажженной бересты их передавали дальше – в Симонов монастырь и на колокольню Ивана Великого. Ведь именно с юга тогда грозила наибольшая опасность рубежам Москвы – татарские набеги.

27.

В том же XVI веке появилась отдельная колокольня, ставшая звонницей Вознесенского храма. В ее нижнем ярусе освятили престол во имя святого Георгия Победоносца. По легенде, она построена на месте той деревянной Георгиевской церкви, которую воздвиг еще Димитрий Донской. Есть версия, что возведение этой колокольни началось также при Василии III в честь рождения и тезоименитства его второго сына – Юрия (в крещении Георгия), родившегося в октябре 1533 года.

28.

Стройная, стремительная, высокая колокольня словно вторила своей архитектурой Вознесенскому храму.

29.

30.

После освящения Василий III щедро одарил храм драгоценными сосудами и иконами в богатых ризах, и устроил пир в Коломенском, продолжавшийся три дня. Но уже недалеко было время кончины великого князя. После его смерти в декабре 1533 года Коломенское осталось дожидаться нового хозяина – самого́ Иоанна Грозного.

31.

Грозный любил Коломенское. По преданию, он построил здесь огромный «увеселительный» дворец и подолгу наслаждался прекрасным видом с галереи Вознесенского храма. Здесь, в Коломенском, он собирал полки перед походом на Казань, здесь ему сообщили о взятии Астрахани, здесь он любил охотиться.

Здесь, в Коломенском, он собирал полки перед походом на Казань, здесь ему сообщили о взятии Астрахани, здесь он любил охотиться.

32.

Долго ходили легенды о кладах с несметными сокровищами, которые грозный царь якобы вывез из покоренного Новгорода и спрятал их в подземельях под Вознесенской церковью. А главное, возможно именно в Коломенском хранилась его легендарная библиотека. Существовало предание, будто бы Иоанн Грозный наложил проклятие: кто приблизится к его «либерии», — тот ослепнет.

33.

Сейчас мы осмотрим Церковь Вознесения более пристально, поднимемся на гульбище, уделяя внимание архитектурным деталям храма.

34.

По завершении фундамента церкви ее макет был скорректирован и в связи с появлением высокого подклета строители отказались от боковых приделов и от западного варианта звонницы.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Вокруг храма расположена двухъярусная галерея-гульбище с тремя высокими лестницами-всходами.

35.

42.43.

44.

45.

46.

47.

48.

Южный портал церкви Вознесения.

49.

Что интересно, — сохранены многие древние белокаменные детали этих врат.

50.

51.

52.

Вид с гульбища на комплекс строений Коломенского.

53.

Вид с гульбища на юг в сторону церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

54.

55.

Виды с гульбища на восток и не только — просто потрясающие.

56.

57.

По некоторым данным, в связи с рождением Ивана Грозного в августе 1530 г. было создано так называемое «царское место» на белокаменном овальном основании в восточной стороне храма. На место его поставили в 1532 году вместе с настилкой пола на паперти. При установке «царского места» для его резной спинки в уже готовой стене четверика пришлось сделать выемку в полкирпича.

58.

Это одна из загадок церкви Вознесения Господня в Коломенском. Основанием трону служили перевернутые капители с тонкой растительной резьбой, в прошлом, вероятно, они являлись деталями декора самой церкви. Мощные изогнутые ножки престола представляют собой ноги фавна, декорированные широкими листьями. Высокая спинка украшена двойными каннелюрами и имеет полуциркульное завершение в виде раковины с растительным орнаментом листьев аканфа. Снаружи спинка встроена в восточную — алтарную — стену храма.

Основанием трону служили перевернутые капители с тонкой растительной резьбой, в прошлом, вероятно, они являлись деталями декора самой церкви. Мощные изогнутые ножки престола представляют собой ноги фавна, декорированные широкими листьями. Высокая спинка украшена двойными каннелюрами и имеет полуциркульное завершение в виде раковины с растительным орнаментом листьев аканфа. Снаружи спинка встроена в восточную — алтарную — стену храма.

59.

Самого «трона» по понятным причинам нет…, но сохранились затейливые белокаменные детали его основания…, в частности, как раз вот эти «ноги фавна».

60.

В 1836 году по рисунку архитектора Е. Д. Тюрина над белокаменным престолом была сооружена сень с декорированным гипсовыми деталями парапетом и кованой решеткой, сохранившаяся до сегодняшнего дня.

61.

Основание парапета выложено из камней с растительной резьбой.

62.

63.

Сень венчает бочкообразное, установленное на четырех столбиках завершение, на лицевой стороне которого выполнено гипсовое изображение коронованного двуглавого орла. В 2001-2007 годах во время исследовательских и реставрационных работ на церкви Вознесения Господня было проведено поновление сени.

В 2001-2007 годах во время исследовательских и реставрационных работ на церкви Вознесения Господня было проведено поновление сени.

64.

Назначение и время сооружения трона точно неизвестны. В литературе о церкви Вознесения отмечается, что белокаменный трон может являться и символическим Горним местом Спасителя и Богородицы. Символическим — поскольку он был расположен не в самом алтаре, а снаружи. В принципе, исходя из возможных обстоятельств строительства храма, не стоит совершенно сбрасывать со счетов такой вариант: заметив, что алтарная часть получилась очень маленькой и учитывая небольшое внутреннее пространство великокняжеской домовой церкви, решили выполнить символическое Горнее место на гульбище. А чтобы «привязать» белокаменный трон к алтарю (как это и положено для Горнего места), встроили его в восточную стену снаружи. Упоминания о древних живописных образах Вселенских Святых и Московских чудотворцев по обеим сторонам белокаменного трона тоже указывают на правомерность такой интерпретации. Однако нет сведений о времени создания этих фресок, впоследствии утраченных…

Однако нет сведений о времени создания этих фресок, впоследствии утраченных…

65.

Вот такой примечательный вид открывался на Коломенские красоты с «царского места»…

66.

67.

Западное крыльцо.

68.

69.

70.

71.

72.

«Тень Вознесения»…

73.

74.

Передние ворота служили парадным въездом в царскую усадьбу XVII в. Воздвигнуты они в 1671-1673 гг. Ворота состоят из четырёх ярусов и завершаются башней с восстановленным в 1994 г. двуглавым орлом.

75.

В звоннице башни размещаются колокола часового боя. Над арками входа помещается Органная палата, в которой в XVII в. находился специальный механизм, приводивший в движение фигуры львов, находившихся внизу у Передних ворот.

76.

77.

78.

Далее, во второй части, мы исследуем внутренние пространства Церкви Вознесения Господня в Коломенском, узнаем еще кое-какие детали истории храма и его роль в обретении известной Державной иконы Божьей Матери непосредственно перед революцией.

Источники:

Елена Лебедева. Церковь Вознесения Господня в Коломенском. 2006.

Николай Муратов. Царское место в Церкви Вознесения Господня в Коломенском. К вопросу о его изначальном смысле и назначении.

Википедия.

© Vladimir d’Ar

Часть вторая

Храм Вознесения Господня на Никитской — Малое Вознесение

Первое упоминание о храме Малого Вознесения приходится на 1584 год. На этом месте тогда лежал путь в Великий Новгород. Очевидно, храм стал центром расположившейся здесь новгородской слободы.

В 1629 году церковь сгорела. Позже ее перестроили в камне. Благославение на строительство было получено в 1634 году.

В 1737 году в церкви Вознесения Господня случился пожар, и восстановлена она была только спустя 2 года. Тогда же появился и северный придел во имя Иоанна Предтечи.

История церкви на Большой Никитской улице

Первоначально храм был выполнен в шатровом стиле, но в 1764 году два шатра заменили более легковесным восьмериком.

Надо сказать, это не единственное изменение, которое претерпело здание за свою историю.

В начале 19 века с западной стороны церкви на Большой Никитской появилась пристройка, а в северной части трапезной — арочная галерея. Сегодня все эти пристройки воспринимаются как единое целое.

Судьба святыни в 1812 году неизвестна. Однако в рапортах священников о состоянии церквей Москвы храм Вознесения Господня не упоминается. Опись 1813 года показывает, что больших разрушений здесь не было.

И все же в 1830 году при храме был организован сбор пожертвований. Вероятно, постройка нуждалась в некоторых восстановительных работах, которые выполнялись исключительно силами прихожан. Сделанный в 1831 г. иконостас, наверняка, появился благодаря стараниям верующих.

К этому времени за храмом закрепилось название «Малое Вознесение». Дело в том, что неподалеку была выстроена церковь Большое Вознесение, поэтому ту, что поменьше, стали именовать Малым Вознесением.

В 1903 году в церкви были проведены некоторые ремонтные работы. Так, подправили штукатурку и роспись стен, наружные стены подкрасили, покрыли «новым железом» крышу, на потертые места в иконостасах нанесли золоченый порошок.

Храм после революции и сегодня

После революции храм Вознесения Господня на Никитской (Малое Вознесение) какое-то время жил относительно спокойно.

В 1932 году выходит постановление о закрытии церкви. Жалоба, поступившая на данное постановление от прихожан, отложила закрытие прихода еще на 5 лет.

В 1937 году церковь Вознесения была все же закрыта. В здании в разное время размещались местерские и общежитие.

Новая страница храма открывается в 1991 году. Тогда памятник истории был зарегистрирован и в нем начались восстановительные работы. С 1992 года здесь проходят богослужения.

Храм Вознесения Господня (Малое Вознесение) расположен по адресу: Москва, Большая Никитская, 18 (станция метрополитена Охотный ряд).

Шатровые храмы Московии — символы победы

После возведения кремлевских соборов и величественных зубчатых стен с изящными и строгими башнями Москва становится признанным центром – не только политическим и православным, но и культурным. Новгородские мастера, продолжая возводить каменные храмы, хоть и пользовались опытом западноевропейских мастеров, но, будучи стесненными в средствах, привычно опирались на древние традиции. В Москве же, внимательно изучая приемы итальянских архитекторов, стремились подняться еще выше, создавая свое, неповторимое русское зодчество. Бесконечные войны, удачные и не очень походы, боярские неурядицы, неурожаи – а над столицей поднимались новые храмы, расцветая ярусами кокошников и золотом глав и главок под православными крестами.

В поиске решения

Восстановление независимости русского государства и осознание неизбежности самодержавия как гарантии невозврата к междоусобицам князей и новому краху сопровождалось ростом интереса к домонгольскому периоду истории, временам Владимира Красное Солнышко и былинных богатырей, своеобразными памятниками которым становились башнеобразные храмы. В отличие от, скажем, киевских и смоленских, они украшались килевидными закомарами, рядами кокошников, передающих на стены нагрузку от высоких барабанов и луковичными главами, не боящимися снеговой нагрузки и чрезмерного увлажнения от талой воды.

В отличие от, скажем, киевских и смоленских, они украшались килевидными закомарами, рядами кокошников, передающих на стены нагрузку от высоких барабанов и луковичными главами, не боящимися снеговой нагрузки и чрезмерного увлажнения от талой воды.

Теперь глава не зависит от конструкции купольного завершения, а может стоять на глухом барабане или цилиндрическом постаменте, опираясь на стены или своды. Башнеобразные храмы (такие, как Спасский собор Андроникова монастыря в Москве или Успенский собор в Коломне) не могли вместить в себя большого количества прихожан. Наряду с ними, следуя уже владимиро-суздальской традиции, строили крестово-купольные соборы, изменяя при этом расположение столпов: сдвигали их восточную пару и саму главу к апсидам, что видно в архитектурных шедеврах Звенигорода. При этом сам барабан приподнимали над поясом кокошников, которых в домонгольских храмах Владимиро-Суздальской Руси мы не наблюдаем.

В начале XVI в. в русских городах, чье население растет быстрее обезлюдевших после войн и набегов деревень, строятся небольшие каменные посадские храмы, для которых четырехстолпная схема, стесняющая и без того малое внутреннее пространство, оказалась невыгодна. Здесь устраивали бесстолпные покрытия, когда перекрещивающиеся пары арок опирались на стены, а барабан с главкой устанавливался на пересечении. Своды между параллельными арками также создавали символический крест. Такие храмы имели от одной до трех апсид, а внутренние стены соединял иконостас. В сельских приходских храмах конструктивное решение было еще проще – главку укрепляли над коньком двускатной кровли, нехитрую звонницу устанавливали рядом (Стефаниевская церковь в Кидекше, под Суздалем).

Здесь устраивали бесстолпные покрытия, когда перекрещивающиеся пары арок опирались на стены, а барабан с главкой устанавливался на пересечении. Своды между параллельными арками также создавали символический крест. Такие храмы имели от одной до трех апсид, а внутренние стены соединял иконостас. В сельских приходских храмах конструктивное решение было еще проще – главку укрепляли над коньком двускатной кровли, нехитрую звонницу устанавливали рядом (Стефаниевская церковь в Кидекше, под Суздалем).

Деревянные клетские церкви, башнеобразные и бесстолпные каменные храмы с вздымающимися пирамидами кокошников словно подготовили появление в русской архитектуре уникальных – иначе не скажешь – культовых сооружений. Речь идет о шатровых бесстолпных храмах.

Символ торжества духаДолгое время первым шатровым храмом страны считался храм Вознесения в Коломенском (1532 г.), воздвигнутый по приказу Василия III в благодарность Господу за рождение долгожданного наследника – будущего Ивана Грозного. Однако благодаря археологическим и научным исследованиям первенство у Коломенского оспорил Александров, где двумя десятилетиями ранее Алевиз Новый построил шатровую Покровскую (изначально – Троицкую) церковь, применив ряд оригинальных решений. Так или иначе, но именно Вознесенский храм в Коломенском стал символом эпохи шатрового зодчества в русской архитектуре. А что символизирует сам шатер?

Однако благодаря археологическим и научным исследованиям первенство у Коломенского оспорил Александров, где двумя десятилетиями ранее Алевиз Новый построил шатровую Покровскую (изначально – Троицкую) церковь, применив ряд оригинальных решений. Так или иначе, но именно Вознесенский храм в Коломенском стал символом эпохи шатрового зодчества в русской архитектуре. А что символизирует сам шатер?

Патриарх Никон усматривал в каменных шатрах признаки языческой символики. Просвещенным богословам, конечно, виднее. В стране же, дорожившей своими нелегкими победами в борьбе за независимость, воздвижение храмов, чьи стены венчали шатры —словно составленные в пирамиду копья и знамена — появление такой конструкции было вполне оправданным. Шатер, вырастающий из сужающихся поясов кокошников, украшенный узором и завершенный изящной позолоченной главкой с крестом, говорил о величии духа православного человека, об устремлении его молитвы к небу, напоминал о Вознесении Христовом. Кажется, неспроста считающийся первым из таких строений храм в Коломенском посвящен именно празднику Вознесения.

Храм в Коломенском, крестообразный в плане, опоясан галереями, на которые ведут высокие крытые лестницы. Возвышающийся над подклетом и галереями белый столп будто парит над высоким берегом реки. Внешне конструкция проста – четверик, восьмерик и шатер. Никаких горизонтальных членений, только пилястры, три яруса килевидных кокошников, отделяющих четверик от восьмерика, еще один ярус в основании шатра, чьи грани с рядом слухов расписаны геометрическим узором перекрещивающихся линий из каменных бусин.

Нет здесь и привычной алтарной апсиды, зато в восточной части галерей сохранился каменный трон на львиных лапах, с которого цари, начиная с Василия III, любовались живописными окрестностями тогда еще Подмосковья. Устремленность храма ввысь подчеркнута вимпергами на пряслах четверика – прием, явно заимствованный у европейцев. При этом авторство русских мастеров не подлежит сомнению – доказательством тому служат традиционные лопатки–контрфорсы, да и пропорции, в основе которых отношение стороны квадрата к его диагонали.

В верхней части шатра был оборудован наблюдательный пост, с которого просматривалась территория вплоть до дворцового села Остров, где возвышался похожий шатровый храм, и тоже – с зорко следящими за округой часовыми. Такой контроль велся в этом направлении от Москвы до Бронниц. Правда, присутствие смотровой площадки в Вознесенском храме некоторые специалисты оспаривают, но дымы костров из подмосковных сел в Коломенском вполне могли быть заметны.

Внутреннее пространство храма украшено скромно, зато хорошо освещается благодаря хитроумно расположенным по углам четверика сходящимся окнам. Первоначальный иконостас, конечно, не сохранился, и храм не раз ремонтировали и «поновляли», но в целом он дошел до нас без изменений, хотя минуло уже пять веков. По случаю его освящения Великий князь устроил трехдневный пир.

Строгим и возвышенным очарованием 62-метрового храма Вознесения в Коломенском восхищались все — от средневекового русского летописца: «Церковь та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, такова не бывало прежде того в Руси», до французского композитора Берлиоза, увидевшего ее уже в XIX в. : «Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь и долго стоял ошеломленный».

: «Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь и долго стоял ошеломленный».

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи

Рядом, через заросший лесом овраг, с Коломенским некогда соседствовало село Дьяково, давшее название целому пласту археологических находок раннего железного века (VII-V до н.э.), именуемому «дьяковской культурой». По одной из версий, именно в Дьяково Василий III узнал о долгожданной беременности новой жены Елены Глинской и дал обет возвести здесь храм, который позже назвали предтечей другого известного собора — Покрова на Рву (или Василия Блаженного).

На первый взгляд, что-то общее между ними найти трудно. Тем не менее, это два многостолпных каменных храма XVI в., дошедшие до нашего времени. Предположительно, строили их одни и те же зодчие — Иван Барма и Постник Яковлев, а кто-то утверждает, что это одно и то же лицо. Так или иначе, но церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове — высокий (34,5 м) пятистолпный храм, в котором прослеживается попытка синтеза традиций нескольких архитектурных школ, включая европейскую. Это яркий образец поиска пути, приведшего к появлению шатровых храмов, а за ними — шедевров русского узорочья и московского барокко, подлинной вершины отечественного зодчества.

Это яркий образец поиска пути, приведшего к появлению шатровых храмов, а за ними — шедевров русского узорочья и московского барокко, подлинной вершины отечественного зодчества.

К высокому центральному столпу с престолом Усекновения главы Иоанна Предтечи примыкают связанные галереей четыре вдвое меньших по размерам столпа, посвященных другим христианским праздникам и святым — Зачатию праведной Анны (матери Богородицы), Зачатию Иоанна Предтечи, Двенадцати Апостолам и святителям Петру, Алексию и Ионе, сыгравшим неоценимую роль в создании Московской Руси. На втором этаже устроен придел во имя св. Константина и Елены, утвердивших христианскую веру в Восточной Римской империи. Над западным порталом установлена двухпролетная настенная звонница, вызывающая в памяти псковско-новгородские мотивы. Восьмигранные столпы придельных храмов завершаются тремя рядами треугольных кокошников, над которыми поднимаются восьмигранные же барабаны под полусферическими главами, которые порой называют шлемовидными, но это, скорее, не шелом, а мисюрка, если говорить языком оружейника.

Строгость линий храма подчеркнута нахождением на одной вертикальной оси центральной стойки звонницы, завершенной щипцом, центром портала, шелевидными окнами барабана основного столпа и окнами галереи. Над главным столпом сооружен украшенный ширинками восьмерик, опирающийся на два ряда полукруглых и ряд треугольных кокошников, а выше мы видим уникальное решение барабана — он словно опоясан двумя рядами массивных полуколонн, где нижние вдвое выше и толще верхних, и для каждой пары в них прорезаны узкие окна. Шлемовидная глава опирается центром на узкий барабан, краями — на окружившие его полуколонки верхнего яруса. Треугольная форма верхних кокошников, элементов оформления стен галереи и оконных обрамлений перекликается с принятыми в готической архитектуре вимпергами, а колоннада вокруг барабана центрального столпа выглядит обращением к античным формам. Поиск решений…

Если принять на веру, что и Покровский собор на Рву строили те же мастера, то на их искания был получен ответ. Уже девятистолпный храм с высоким узорчатым шатром в центре поднялся в самом сердце столицы нового государства, отстоявшего свою независимость перед вызовами с запада, юга и востока — Московии, в которую вошли владимирские, рязанские, тверские, новгородские и псковские земли, Поволжье, а вскоре — Урал и Сибирь. Перед изумленной Европой за считанные десятилетия вырос гигант, с которым приходилось считаться.