Даса в древней индии это: ДАСА, ДАСЬЮ | это… Что такое ДАСА, ДАСЬЮ?

Арьи и даса. От тайны к знанию

Арьи и даса

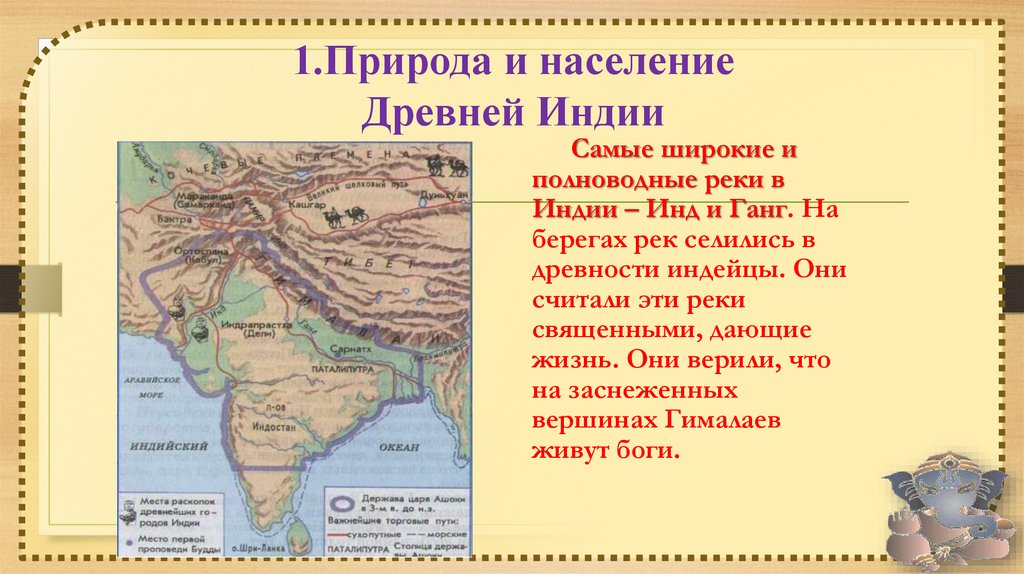

В середине второго тысячелетия до новой эры в Индию со стороны Иранского нагорья вторглись кочевые племена скотоводов, именующих себя арьями. Пришельцы столкнулись с местным населением, которое они называли «даса». Первоначально это слово звучало как «дасью» и означало просто «народы». Но поздней, когда племена арьев покорили местное население, это слово изменилось в «даса» и приобрело смысл «раб».

В долину Инда вторглись арьи…

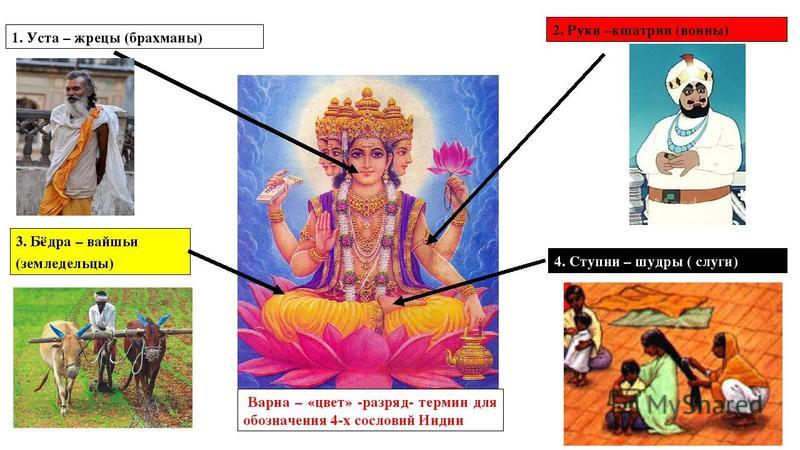

Население Индии стало делиться на две основные «варны», или «цвета», — варну арьев, к которой относились светлокожие пришельцы-кочевники, и варну даса, к которой было отнесено темнокожее население Индостана. Позднее сами арьи разделились по кастам. Высшей кастой стали считаться брахманы — священнослужители и жрецы. Далее следовала каста кшатриев — правителей и воинов и каста вайшьев — земледельцев, купцов, ремесленников. Местное же население было отнесено к низшей касте — касте шудр.

В Древней Индии, в отличие от других стран, хозяевами всего стали не цари, а жрецы. «Существует два разряда богов: боги небесные и боги земные — брахманы», — объявили они своей сущности. «Все, что существует на земле, есть собственность брахмана; по превосходству своего рождения он имеет право на все, что есть в мире, — учили жрецы. — Брахман, все равно учен он или невежествен, есть великое божество… Знай, что десятилетний брахман и столетний кшатрий состоят друг к другу в отношениях отца к сыну, только отцом будет брахман».

Обязанности царя должны были, согласно учению брахманов, состоять в следующем: первое — не отступать в бою; второе — защищать народ; третье (и главное) — боготворить брахманов. Так предписал творец мира, великий бог Брама, сотворивший брахманов из своих уст, своей мысли, своего слова; кшатрии же были сотворены из не менее благородного материала — рук Брамы.

Что касается шудр, сотворенных из ног Брамы (а по другой версии — даже из грязи от ног), то им он «предписал одно-единственное занятие — смиренно служить прочим трем кастам». Если шудра слушал чтение Вед, в наказание за это полагалось залить его уши расплавленным свинцом; если он цитировал Веды, ему отрезали язык. Брахман, который решился бы преподать шудрам ведийскую науку, тем самым брал на душу тягчайший и ничем не искупимый грех.

Засилье жрецов длилось столетиями. Но оно не могло продолжаться вечно. В VI веке до н. э. Индию потряс величайший религиозный и духовный переворот. В результате его родились новые религии — буддизм и джайнизм. А вместо прежней религии, называемой брахманизмом, появился индуизм, в котором претензии жречества не столь грандиозны, а обряды менее торжественны и сложны.

Рабство в древней Индии | Железный век

Содержание

- 1 Было ли рабство в древней Индии?

- 2 Отличия рабовладения в древней Индии и древнем Средиземноморье

- 3 Рабские восстания в древней Индии и корни отличия индийской и средиземноморской формы рабства

- 3.1 Related Posts:

Было ли рабство в древней Индии?

Всем кто сталкивался с историей Индии, знакомо разделение общества страны на касты, и как следствие, наличие в индийском обществе социального расслоения, а стало быть — существования в государственной иерархии правящих и подчиненных классов, угнетателей и угнетенных.

Зная о бесправном положении представителей касты шудра, несчастных бедняков, мы, почти автоматически приравниваем их положение в государственной иерархии, к положению рабов, таких, как мы знаем их по истории древних Рима, Греции или Египта. Однако, парадокс заключается в том, что в Древней Индии… рабства не было.

Однако, парадокс заключается в том, что в Древней Индии… рабства не было.

Интересно? А то! На самом деле, это утверждение требует определенного замечания: рабства в Индии действительно не было, но только в том, «классическом» виде, к которому мы привыкли по истории Древнего Рима.

Селевкидский посол Мегасфен, при посещении индийской империи Маурьев, так отметил особенность общественного строя древней Индии: “Достопримечательностью земли индийцев является то, что все индийцы свободны и ни один индиец не является рабом. В этом сходство лакедемонян и индийцев. Но у лакедемонян рабами являются илоты, и они же выполняют подобающее рабам, у индийцев же никто не является рабом, ни тем более кто-либо из индийцев”.

Долгое время это категорическое утверждение считалось в исторической науке достаточным доказательством того, что древняя Индия не знала рабства. Но дальнейшее изучение древнеиндийских источников с несомненностью показало, что рабство в Индии было распространено достаточно широко, но вместе с тем рабовладению в Индии был присущ ряд особенностей, которые, вероятно, и ввели в заблуждение Мегасфена.

На древнеиндийском языке — санскрите “раб” передавалось словом даса, что означало не только “раб”, но и “слуга”. Особого наименования для понятия “раб” у древних индийцев не выработалось, и термин “даса” обозначал людей с разной степенью личной зависимости до рабской включительно. В древнеиндийских сборниках законов упоминаются разные категории даса (до 15 категорий!), причем людей, принадлежавших к некоторым из них, никак нельзя считать рабами в точном смысле слова.

Основными источниками рабовладения в IV — III вв. до н. э. были обращение в рабство военнопленных, продажа или заклад свободных, распространенная шире, чем раньше, долговая кабала, обращение в рабство в наказание за преступление; дети рабыни были также собственностью ее хозяина.

Рабом мог стать каждый человек, даже член высших варн, а также представители народностей и племен, рассматриваемых древними индийцами как «варвары» (млеччха). Однако большинство рабов было из членов низших варн и млеччхов, а большинство рабовладельцев — из высших варн. Рабовладельческое государство стремилось ограничить возможности обращения в рабство членов высших варн и облегчить возможности их освобождения от рабства.

Однако большинство рабов было из членов низших варн и млеччхов, а большинство рабовладельцев — из высших варн. Рабовладельческое государство стремилось ограничить возможности обращения в рабство членов высших варн и облегчить возможности их освобождения от рабства.

Отличия рабовладения в древней Индии и древнем Средиземноморье

Рабы принадлежали государству, частным лицам или были коллективной собственностью (например, собственностью общины). Труд рабов использовался в хозяйстве царя и рабовладельческой знати, на строительствах общественных сооружений, в рудниках. Есть известия о существовании крупных царских хозяйств, в значительной мере основанных на рабском труде.

Можно предполагать, что некоторые представители рабовладельческой знати также имели такие хозяйства, но для древнеиндийской экономики рабовладельческие латифундии с большим количеством рабов, занятых на полевых работах, не характерны. Существовали крупные царские мастерские (оружейное, ткацкие и др.

Наиболее обычной сферой применения рабского труда было домашнее хозяйство. Естественно, что численность женщин-рабынь, которые имелись в каждой состоятельной семье, была значительно большей, чем численность рабов-мужчин.

Но если труд рабов в древнеиндийской экономике имел меньший удельный вес, чем в экономике развитых рабовладельческих государств Средиземноморья, то это не значит, что он был незначителен. Рабовладельческая знать, не исключая царя, стремилась к тому, чтобы лично ей принадлежавшее хозяйство было в наибольшей степени самообеспеченным.

д. Все эти трудоемкие работы выполнялись рабами наряду с личным услужением.

д. Все эти трудоемкие работы выполнялись рабами наряду с личным услужением.Рабы были такой же собственностью своих хозяев, как и всякое другое имущество. Раб — двуногое (двипада) — так же мог продаваться, закладываться, обмениваться и т. д., как и домашний скот — четвероногое (чатушпада), но в своей производственной деятельности раб был тесно связан с младшими членами большой патриархальной семьи и прочей домашней челядью.

Вследствие этого и в повседневной жизни его отношения с хозяевами отличались патриархальной простотой; недаром древнеиндийскими законодателями положение раба определялось как соответствующее положению замужней женщины.

Наличие патриархальных отношений между рабом и хозяином вовсе не умаляло власти последнего в отношении раба, так как власть главы семьи была и по отношению к членам семьи почти безграничной, вплоть до права продажи жены и детей и применения по отношению к ним любой меры наказания, включая предание смерти.

Во всяком случае, рабы обязаны были беспрекословно повиноваться, и жестокие наказания рабов, особенно потомственных, — избиения, заковывание в цепи, клеймение — были явлением обычным.

Немаловажной особенностью рабства в Индии следует считать то, что рабы в значительной части были соотечественниками своих хозяев. При существовании еще значительных пережитков первобытнообщинных отношений и родовых связей обращение свободного в рабство не могло сразу оборвать семейные и родовые связи. Поэтому раб сохранял, по крайней мере, иногда и в некоторых частях страны:

- право на владение имуществом (приобретенным, полученным в дар, унаследованным)

- право на передачу имущества по наследству

- право иметь семью

- хозяин при обращении с рабом должен был учитывать его принадлежность к той или иной варне.

Рабства в том понимании, как мы привыкли по истории Древнего Рима, в Индии не было. Тем не менее, само явление имело место быть. Не смотря на некоторые отличия с поправкой на местные условия, жилось рабам вряд ли лучше, чем за морями.

Не смотря на некоторые отличия с поправкой на местные условия, жилось рабам вряд ли лучше, чем за морями.

Рабские восстания в древней Индии и корни отличия индийской и средиземноморской формы рабства

Если средиземноморская история древности (имеется в виду Греция, Египет, Рим) просто кишит историями о рабских восстаниях, борьбе за свободу и т.п., то в индийской традиции, вы таких историй не найдете при всем желании. Дело вовсе не в «цензуре» падишахов, или какой-то особой терпимости и не конфликтности индийцев. Скорее, «виновато» в этом то, что «индийское» рабство, так и не успело «развиться» до средиземноморского.

В самом деле — наличие множества различных категорий рабов с совершенно неодинаковым положением, распыленность их по мелким рабовладельческим хозяйствам, патриархальная простота отношений хозяина к рабу, преобладание среди рабов женщин — все это неизбежно должно было затруднять активную борьбу против рабовладельцев, в частности, развитие таких ее форм, как открытое восстание.

Борьба рабов против рабовладельцев в таких условиях характеризуется только самыми примитивными формами: уклонением от работы, побегами, разбоем и т. п. Не исключено, конечно, что рабы сопротивлялись и более активно, но источники не дают на этот счет прямых указаний.

Что касается отказ от широкого применения рабского труда при обработке земель и в сельском хозяйстве, то и тут дело вовсе не в особой гуманности индусов или других проявления человеколюбия. Просто в Индии была чрезвычайно сильны традиции первобытной общины, где землю возделывают сообща представители одного племени, рода, семьи. В этой системе просто не было места для рабов!

Между тем, нельзя не признать: несмотря на свою относительную примитивность и неразвитость, рабовладельческие отношения определили структуру древнеиндийского общества.

Владение рабами позволило родоплеменной аристократии выделиться из массы рядовых общинников, добиться экономического и политического преобладания, захватить и поставить себе на службу племенные органы управления, превратившиеся постепенно в государственный аппарат. Иными словами, отличаясь в частностях, в целом, путь развития института рабовладения в древней Индии, в целом повторял тот же путь, что и у государств Средиземноморья.

Иными словами, отличаясь в частностях, в целом, путь развития института рабовладения в древней Индии, в целом повторял тот же путь, что и у государств Средиземноморья.

[sign author=»ageageiron.ru» source=»компиляция на основе книги: История Древнего мира. Древний Восток. Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. — Мин.: Харвест, М.: АСТ, 2000. — 848 с. ISBN 985-433-717-0″]

- индия

Также вас может заинтересовать:

Дасью | люди | Британика

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Факты и сопутствующий контент

жителей Древней Индии | Ithihas

Древняя Индия была населена различными группами людей, среди которых были асуры (дайтьи, данавы), дасы/дасью, дравиды, гандхарвы, манавы (дэвы), наги, нисадхи, пани, ванары, вратья и якши (ракшасы). заметный. Все они были людьми, и большинство из них претендует на происхождение от мифических риши. Асуры, манавы (дэвы) и наги были потомками Риши Маричи, а ванары, якши (ракшасы) были потомками Риши Пуластьи.

заметный. Все они были людьми, и большинство из них претендует на происхождение от мифических риши. Асуры, манавы (дэвы) и наги были потомками Риши Маричи, а ванары, якши (ракшасы) были потомками Риши Пуластьи.

В Древней Индии говорили на многочисленных диалектах трех различных языковых семейств; а именно санскрит, дравидийский язык и языки мунда. В то время как на санскрите говорили в северной Индии, на дравидийском в южной Индии и на мунда на плато Чота-Нагпур и прилегающих холмах и джунглях. Санскрит сначала породил литературу, за ним тысячу лет спустя последовал дравидийский язык, в то время как диалекты мунда так и не породили литературу. Следовательно, единственный источник сведений о древней Индии можно почерпнуть только из санскритской литературы. Краткое описание различных общин, живших в древней Индии, приведено ниже.

Асуры – Данавы, рожденные Кашьяпой от его жены Дану, и Дайтьи, рожденные Кашьяпой от другой жены Дити, назывались асурами манавами. Вритра, Хираньякашипу, Прахлада, Бали, Вирочана, Намучи и Пулома были одними из известных асуров. В самых ранних гимнах Ригведы термин Асура используется для обозначения Высшего Духа и применяется к Индре, Агни и Варуне. Позже оно приобрело совершенно противоположное значение и стало обозначать демона или врага Дэвов (Манавов). Асуры пользовались монархической формой правления. Первоначально у асуров был царь, а у дэвов его не было, и это было причиной того, что дэвы терпели поражение на каждом поле битвы. У асуров, по-видимому, был собственный институт духовенства, и бхргу действовали как жрецы асуров. Асуры описываются как великие морские люди, знавшие инженерное дело, скульптуру и архитектуру. Предполагается, что Асура Майя является их величайшим представителем искусства строительства. Согласно Малати Шендж, именно у асуров дэвы заимствовали основную идею поклонения огню и превратили ее в сложную систему жертвоприношений. Фундаментальное различие между обрядами асуров и дэвов, по-видимому, заключается в том, чтобы ничего не бросать и не бросать в огонь.

Вритра, Хираньякашипу, Прахлада, Бали, Вирочана, Намучи и Пулома были одними из известных асуров. В самых ранних гимнах Ригведы термин Асура используется для обозначения Высшего Духа и применяется к Индре, Агни и Варуне. Позже оно приобрело совершенно противоположное значение и стало обозначать демона или врага Дэвов (Манавов). Асуры пользовались монархической формой правления. Первоначально у асуров был царь, а у дэвов его не было, и это было причиной того, что дэвы терпели поражение на каждом поле битвы. У асуров, по-видимому, был собственный институт духовенства, и бхргу действовали как жрецы асуров. Асуры описываются как великие морские люди, знавшие инженерное дело, скульптуру и архитектуру. Предполагается, что Асура Майя является их величайшим представителем искусства строительства. Согласно Малати Шендж, именно у асуров дэвы заимствовали основную идею поклонения огню и превратили ее в сложную систему жертвоприношений. Фундаментальное различие между обрядами асуров и дэвов, по-видимому, заключается в том, чтобы ничего не бросать и не бросать в огонь. Дэвы бросали мясо и другие предметы в огонь. Конфликт между асурами и манавами (дэвами) сосредоточился вокруг крепостей, коров, золота и славы, которые вместе составляли Сваргу, т.е. суваргу, хорошее состояние или класс. Асуры были пуританами и трезвенниками (воздерживались от употребления суры). Вражда между дэвами и асурами, согласно Н. К. Венкатесам Пантулу, была связана с их разными взглядами на жизнь. Асуры стремились к материальным удовольствиям и власти, тогда как дэвы стремились к духовному совершенству посредством ведической кармы.

Дэвы бросали мясо и другие предметы в огонь. Конфликт между асурами и манавами (дэвами) сосредоточился вокруг крепостей, коров, золота и славы, которые вместе составляли Сваргу, т.е. суваргу, хорошее состояние или класс. Асуры были пуританами и трезвенниками (воздерживались от употребления суры). Вражда между дэвами и асурами, согласно Н. К. Венкатесам Пантулу, была связана с их разными взглядами на жизнь. Асуры стремились к материальным удовольствиям и власти, тогда как дэвы стремились к духовному совершенству посредством ведической кармы.

Даса/Дасью – Слова Арья, Даса и Дасью относятся не к расе, а к культу. Арья означал поклонника Индры и Агни, а Даса или Дасью означал тех, кто выступал против культа Индры-Агни (ягья). Между ними не было культурной разницы. Дасы и дасью называются акарманами (без обряда), не приносящими жертв и поклоняющимися фаллосу (лингаму) как богам. Они приносили буйволов и коз в честь своих богов. Даса, вероятно, были моряками и рыбаками, которые участвовали в заморской торговле дорогими предметами роскоши и другими товарами, а также в торговле рыбой. Они были богаты, владели имуществом и жили в замках и городах. Некоторые даса/дасью говорили на дравидийских диалектах или диалектах мунда. Ригведа свидетельствует о том, что цивилизация дасью была намного более развитой, чем цивилизация манавов. Шамбара, царь Дасью, был правителем 100 городов. Другими важными царями Дасью были Дхуни, Кумури, Пипру и Варкас. Среди важных племен дасью были шимью, киката, шигру и якшу. Предполагается, что это были дравиды. Согласно П. Т. Шринивасе Айенгару, дасью были создателями культуры саиндхава, которая теперь называется цивилизацией долины Инда, а практика йоги была институтом дасью, который сохранялся в течение ведического периода и снова приобрел известность в период Агамы.

Они были богаты, владели имуществом и жили в замках и городах. Некоторые даса/дасью говорили на дравидийских диалектах или диалектах мунда. Ригведа свидетельствует о том, что цивилизация дасью была намного более развитой, чем цивилизация манавов. Шамбара, царь Дасью, был правителем 100 городов. Другими важными царями Дасью были Дхуни, Кумури, Пипру и Варкас. Среди важных племен дасью были шимью, киката, шигру и якшу. Предполагается, что это были дравиды. Согласно П. Т. Шринивасе Айенгару, дасью были создателями культуры саиндхава, которая теперь называется цивилизацией долины Инда, а практика йоги была институтом дасью, который сохранялся в течение ведического периода и снова приобрел известность в период Агамы.

Дравиды — В древние времена вся южная Индия была известна под названием Тамилака, поскольку все языки, используемые в южной Индии, носили название Тамил. Постепенно слово Тамил изменилось на Дами-Дамид-Драмид-Дравид и, наконец, на Дравида. Санскритские труды, в том числе Пураны, утверждают, что Пандьи, Карнаты, Чолас и Кералас являются потомками Душьянты, приемного сына Турвасу, которого Яяти назначил править юго-восточной Индией. Ману говорит, что дравиды когда-то были кшатриями, которые стали шудрами из-за исчезновения священных обрядов и отсутствия брахманов. Но если дравидийские языки имеют происхождение, совершенно отличное от санскрита, то из этого следует, по крайней мере в качестве предварительного вывода, что расы, первоначально говорившие на этих двух классах языков, также должны были отличаться друг от друга по своему происхождению и не могли принадлежать той же ветви человеческой расы. Ученые также говорят об иностранном происхождении дравидов, которые, как говорят, пришли в Индию из Средиземноморья через Персидский залив и Белуджистан. Отвергая иностранное происхождение дравидов, П. Т. Шриниваса Айенгар говорит, что прежде всего Индия была плодородной страной и, должно быть, в древние времена поддерживала многочисленное население. Это не мог быть вакуум, ожидающий заселения иностранцами. Неолитическая культура зародилась в Индии около 20 000 лет назад и была широко распространена во всех долинах индийских рек.

Ману говорит, что дравиды когда-то были кшатриями, которые стали шудрами из-за исчезновения священных обрядов и отсутствия брахманов. Но если дравидийские языки имеют происхождение, совершенно отличное от санскрита, то из этого следует, по крайней мере в качестве предварительного вывода, что расы, первоначально говорившие на этих двух классах языков, также должны были отличаться друг от друга по своему происхождению и не могли принадлежать той же ветви человеческой расы. Ученые также говорят об иностранном происхождении дравидов, которые, как говорят, пришли в Индию из Средиземноморья через Персидский залив и Белуджистан. Отвергая иностранное происхождение дравидов, П. Т. Шриниваса Айенгар говорит, что прежде всего Индия была плодородной страной и, должно быть, в древние времена поддерживала многочисленное население. Это не мог быть вакуум, ожидающий заселения иностранцами. Неолитическая культура зародилась в Индии около 20 000 лет назад и была широко распространена во всех долинах индийских рек. Широкое распространение неолитических орудий в нескольких районах южной Индии доказывает, что в то время страна была достаточно населена. Во всех старых тамильских работах ничего не говорится о холодных регионах, халдейских регионах, где растут виноградники или фиги. Животные, такие как слон, тигр, птицы, такие как павлин, упомянутые в этих текстах, не являются коренными жителями какой-либо страны за пределами Индии. Мы знаем, что предприимчивые тамилы основали торговые поселения на Яве и в Бирме. Подобным образом некоторые отважные мореплаватели основывали поселения в Средиземном и Аравийском морях. П. Т. Шриниваса Айенгар считает, что дравидийская культура вышла за пределы стран Индии, возможно, по морю и обосновалась в древней Ассирии как шумерская культура. Следовательно, мы находим сходные черты лица у современных тамилов и древних шумеров. Дравиды были высоко цивилизованными, выращивали различные культуры, имели опыт в ремеслах, торговали с зарубежными странами и жили в городах при королях.

Широкое распространение неолитических орудий в нескольких районах южной Индии доказывает, что в то время страна была достаточно населена. Во всех старых тамильских работах ничего не говорится о холодных регионах, халдейских регионах, где растут виноградники или фиги. Животные, такие как слон, тигр, птицы, такие как павлин, упомянутые в этих текстах, не являются коренными жителями какой-либо страны за пределами Индии. Мы знаем, что предприимчивые тамилы основали торговые поселения на Яве и в Бирме. Подобным образом некоторые отважные мореплаватели основывали поселения в Средиземном и Аравийском морях. П. Т. Шриниваса Айенгар считает, что дравидийская культура вышла за пределы стран Индии, возможно, по морю и обосновалась в древней Ассирии как шумерская культура. Следовательно, мы находим сходные черты лица у современных тамилов и древних шумеров. Дравиды были высоко цивилизованными, выращивали различные культуры, имели опыт в ремеслах, торговали с зарубежными странами и жили в городах при королях. Они были богаты, имели лошадей, коров, дворцы, замки и драгоценности. У них были хорошо развитые собственные языки, и они поклонялись Шиве.

Они были богаты, имели лошадей, коров, дворцы, замки и драгоценности. У них были хорошо развитые собственные языки, и они поклонялись Шиве.

Гандхарвы – Согласно Вишну Пурана гандхарвы были сыновьями Брахмы. В другом месте той же Пураны упоминается, что гандхарвы были потомками Кашьяпы и Аришты. Говорят, что они победили нагов и узурпировали их королевство. Города гандхарвов, населявших Гималаи вокруг Уттара-Куру, считаются великолепными. В Aitareya Brahmana упоминается Нагнаджит, царь Гандхары, среди ведических учителей, проповедовавших культ Сомы. Напиток сома изначально был принес Варуной, вероятно, из земли гандхарвов. В мифологии Гандхарвапсары принадлежат миру дэвов как их музыканты. Гандхарвы получили статус божественных музыкантов, подарив Сому дэвам. В Рамаяна пределы страны гандхарвов (Гандхарвы Висайя) описываются как страна по обеим сторонам Инда и которая защищена вооруженными и хорошо владеющими оружием гандхарвами. Они были покорены сыновьями Бхараты, Такшей и Пушкалой, которые правили Такшасилой и Пушкалавати, городами-побратимами, основанными после разрушения Гандхарванагара. Рамаяна указывает на регион в Афганистане, а также в Пенджабе как на обитель гандхарвов. В Пуранах упоминается, что некий Гандхара родился в семье Друхью, одного из сыновей Яяти, и царство Гандхара было названо в его честь.

Они были покорены сыновьями Бхараты, Такшей и Пушкалой, которые правили Такшасилой и Пушкалавати, городами-побратимами, основанными после разрушения Гандхарванагара. Рамаяна указывает на регион в Афганистане, а также в Пенджабе как на обитель гандхарвов. В Пуранах упоминается, что некий Гандхара родился в семье Друхью, одного из сыновей Яяти, и царство Гандхара было названо в его честь.

Манавас – Согласно Махабхарате потомки Ману называются манавами. Они были потомками мудреца Кашьяпы и Адити. Манавы были последователями ведического культа, в котором важным обрядом было зажигание священного огня, сопровождаемое чтением гимнов и питьем сока сомы. Зажжение священного огня показывает, что он, вероятно, возник в очень холодном месте в районе Гималаев, где также выращивали растение сома. Ведический культ был представлен кланами риши, прибывшими в поисках счастья в небольшом количестве более или менее в качестве миссионеров культа Индры, Варуны и других богов природы и поселившихся в мире под защитой правителей манава, которые с готовностью оценили их большие заслуги в качестве колдунов и использовали их, чтобы заручиться помощью своих богов против их человеческих и нечеловеческих врагов, принося жертвы и декламируя гимны на диалекте Чандас, называемом Девабхаша. Поскольку ведическому культу мог следовать привилегированный класс, такой как короли, священники и дворяне, его также называли культом арьи. Все важные династии, правившие в древней Индии, принадлежали племени манава.

Поскольку ведическому культу мог следовать привилегированный класс, такой как короли, священники и дворяне, его также называли культом арьи. Все важные династии, правившие в древней Индии, принадлежали племени манава.

Наги — Согласно Nilamata Purana , место Кашмир изначально было озером, где жили наги со своим королем Нилой. Племя называлось наги, так как их эмблемой была змея (ланчана). Наги были преданными Господа Шивы и поддерживали как дэвов (манавов), так и асуров в зависимости от их отношений с ними. Сеша и Васуки Наги были союзниками Вишну (Дэвов). Некоторые девушки-наги вышли замуж за манавов; Пурукутса, сын Мандхаты, женился на Нармаде, девушке-наге, а Куса, сын Шри Рамы, женился на принцессе нагов Кумудвати. Герой Махабхараты Арджуна женился на Улупи. Было много риши-нага, провидцев ведических мантр, таких как Арбудкадравея Нага (Р.В. 10/94), Джатакаруатрвата (RV 10/76) и Сарпраджни (RV 10/183). Канакасабхаи Пиллаи полагает, что наги правили всей Индией вплоть до 6 века до н. э. включая Цейлон, который назывался Нагадвипа. В буддийской традиции нага означает «благородный по характеру», и надписи показывают, что даже в 11 веке нашей эры для королей было честью претендовать на происхождение от нага. Наги были известны своей превосходной красотой и культурой. В исторические времена наги правили в Матхуре, Падмавати и в качестве второстепенных королей в центральной Индии и выпускали монеты.

э. включая Цейлон, который назывался Нагадвипа. В буддийской традиции нага означает «благородный по характеру», и надписи показывают, что даже в 11 веке нашей эры для королей было честью претендовать на происхождение от нага. Наги были известны своей превосходной красотой и культурой. В исторические времена наги правили в Матхуре, Падмавати и в качестве второстепенных королей в центральной Индии и выпускали монеты.

Нишады – Нишады впервые упоминаются в более поздних самхитах и брахманах. Согласно эпосам и пураническим традициям, Нишады произошли от первобытного царя Притху, сына Вены. Племя, похоже, получило свое название от Нисадхи, который описан в Пуранах как сын Атити, внук Куши и отец Налы. Смрити объясняют Нишаада как потомство отца-брахмана и матери-шудры. Жертвоприношения Раудра, совершаемые вождями Нишада, совершались жрецами Арья. В период Рамаяны Гуха был вождем Нишадов, а его столицей был Шринги Берапура. Согласно Махабхарате, столицей Нишадов был Гирипрастха, а Пураны размещают их в верхней и нижней части гор Виндхья. В войне Махабхараты Нишады объединились с Пандавами.

В войне Махабхараты Нишады объединились с Пандавами.

Пани . Другой важной группой, жившей в древней Индии, были пани, которые, вероятно, были торговым племенем, говорящим на дравидийском языке. Они были бизнесменами, очень богатыми и вели торговлю на суше и на море повсюду. Они не поклонялись Индре и не делали подношений в его честь. Если пани одалживали деньги дэвам, они (пани) зарабатывали их благосклонность, в противном случае они вызывали гнев и осуждались как скупые или скупые асуры. Брибу, вождя пани, хвалят за его щедрость и подарки риши. Это показывает, что между теми пани, которые остались в стране, был достигнут компромисс. Пани покинули Пенджаб и поселились на побережье Короманделя и Малабара, поскольку последние снабжали их материалами для постройки кораблей. Пани были искусными мастерами, которые строили лодки и суда, на которых они посещали побережья Персидского залива, Белуджистана, Аравии и прибрежные порты Красного моря. Пани были тесно связаны с асурами. Поскольку денежный класс, как правило, физически слаб, пани проиграли манавам в борьбе за власть и, будучи побежденными, получили статус даса (слуг). Пани владели искусством сочинения и письма, и их называли гратинами.

Поскольку денежный класс, как правило, физически слаб, пани проиграли манавам в борьбе за власть и, будучи побежденными, получили статус даса (слуг). Пани владели искусством сочинения и письма, и их называли гратинами.

Ванарас – Слово Ванар изначально означало «житель Вана (леса)». Джайнская Рамаяна называет ванаров ванарадхваджами или людьми, имеющими флаг обезьяны, поскольку у них обезьяна была их тотемом или эмблемой. Вальмики относится к трем типам людей периода Рамаяны, а именно к манавам, ванарам и ракшасам; все они были высоко цивилизованными. Политические, религиозные и социальные организации ванаров были того же образца, что и у манавов. Ванары вели простую жизнь и были строгими вегетарианцами. Чисто вегетарианская диета является признаком их духовного прогресса и развитой культуры. Ванары верили в принцип «Живи и давай жить другим» и не занимались завоеванием чужих территорий. Они сражались только в порядке самообороны. Ванары были родственны ракшасам, оба были потомками Пуластьи. По этой причине в «Рамаяне», возможно, о Раване и Сугриве говорится как о братьях или, по крайней мере, как о членах одной семьи. У них была Кишкиндха в качестве резиденции их королевства. Они были тесно связаны с Шабарами. Некоторыми из известных ванаров были Хануман, Сугрива, Вали и Нала.

По этой причине в «Рамаяне», возможно, о Раване и Сугриве говорится как о братьях или, по крайней мере, как о членах одной семьи. У них была Кишкиндха в качестве резиденции их королевства. Они были тесно связаны с Шабарами. Некоторыми из известных ванаров были Хануман, Сугрива, Вали и Нала.

Вратьяс — Согласно А. П. Кармакару, культ Вратиаса был самым ранним институтом дравидов, распространившимся по всей Индии до прихода культа Арья. Ссылки из «Махабхараты» и «Брахмананда-пураны» ясно указывают на тот факт, что население Пенджаба, андхаки, вришни, чолы, махишики и другие племена назывались вратьями. Атхарва Веда описывает Эка Вратью как Всевышнего Вселенной, аскета, практикующего Йогу, пьющего Суру, и его различными проявлениями были Бхава, Сарва, Угра, Пашупати, Рудра и Махадева. Вратья были кочевым племенем, которое никогда не изучало Веды, не совершало жертвоприношений, не пахало землю и не торговало. Их язык напоминал пракрит, а в сутрах упоминаются арханты и йаудхи среди вратий, соответствующих соответственно брахманам и кшатриям. Население Магадхи считалось вратьями, а Магадха была признана главным центром культуры вратьев. Вратья был принят в лоно брахманов после совершения обряда, называемого Вратьястомой. Согласно П. Т. Шринивасе Айенгару Вратья, они были странствующими аскетами, похожими на современных садху, и, вероятно, были дасью-саньяси. Шива-йоги, упомянутые в надписи Чола, датированной 29 г.0180 и века нашей эры были прямыми духовными потомками этих вратьев, которые поклонялись Шиве.

Население Магадхи считалось вратьями, а Магадха была признана главным центром культуры вратьев. Вратья был принят в лоно брахманов после совершения обряда, называемого Вратьястомой. Согласно П. Т. Шринивасе Айенгару Вратья, они были странствующими аскетами, похожими на современных садху, и, вероятно, были дасью-саньяси. Шива-йоги, упомянутые в надписи Чола, датированной 29 г.0180 и века нашей эры были прямыми духовными потомками этих вратьев, которые поклонялись Шиве.

Якша / Ракшас – Обозначение Якша изначально было синонимом Дэвы или Дэваты, и даже Будда иногда упоминается как Якша. Якши были неведическими доброжелательными божествами богатства и плодородия. Якши, а также гандхарвы, пишачи и киннары называются упадевами. Согласно Агни Пуране, якши родились от Муни, внучки Кашьяпы. Махабхарата Ади парва говорит, что якши были потомками сына мудреца Пуластьи Вишравы. Кубера был их королем, а его братом был Равана, знаменитый правитель Ланки. Пока якши помогали манавам (дэвам) против асуров, их называли якшами или ракшаками (защитниками). Но когда империя асуров пала и якши стали соперниками манавов, их стали называть ракшасами. Якши/ракшасы были цивилизованным народом с городами и крепостями, дворцами и парками, танцевальными залами и театрами, конюшнями и домами для колесниц. Они возносили свои утренние молитвы, а их жрецы были искусны в обрядах и ритуалах и знали Веды и их шесть анг. Ракшасы исполняли сложные яги и были связаны с древним культом Шивы. Они знали астры (духовное оружие). Якши/ракшасы были хорошими бизнесменами, были очень богаты и населяли область, простирающуюся от Джанастханы, которая может располагаться где-то в дельте реки Годавари до Ланки или Цейлона. Некоторыми из важных ракшасов были Илвал, Ватапи, Майя, Шумбар, Кубера и Равана. В индийской традиции ракшасы были известны как брахмаракшасы, поскольку они мешали церемониям и жертвоприношениям манавов. Конфликт между манавами и ракшасами ошибочно называют конфликтом между арийцами и дравидами.

Пока якши помогали манавам (дэвам) против асуров, их называли якшами или ракшаками (защитниками). Но когда империя асуров пала и якши стали соперниками манавов, их стали называть ракшасами. Якши/ракшасы были цивилизованным народом с городами и крепостями, дворцами и парками, танцевальными залами и театрами, конюшнями и домами для колесниц. Они возносили свои утренние молитвы, а их жрецы были искусны в обрядах и ритуалах и знали Веды и их шесть анг. Ракшасы исполняли сложные яги и были связаны с древним культом Шивы. Они знали астры (духовное оружие). Якши/ракшасы были хорошими бизнесменами, были очень богаты и населяли область, простирающуюся от Джанастханы, которая может располагаться где-то в дельте реки Годавари до Ланки или Цейлона. Некоторыми из важных ракшасов были Илвал, Ватапи, Майя, Шумбар, Кубера и Равана. В индийской традиции ракшасы были известны как брахмаракшасы, поскольку они мешали церемониям и жертвоприношениям манавов. Конфликт между манавами и ракшасами ошибочно называют конфликтом между арийцами и дравидами. Если северная Индия отдавала предпочтение манавасам как своим правителям, то южная Индия отдавала предпочтение ракшасам как своим правителям. Люди встали на сторону своих правителей, и, следовательно, это не конфликт между северными и южными индейцами.

Если северная Индия отдавала предпочтение манавасам как своим правителям, то южная Индия отдавала предпочтение ракшасам как своим правителям. Люди встали на сторону своих правителей, и, следовательно, это не конфликт между северными и южными индейцами.

Номер по каталогу

Малати Дж. Шендж- Цивилизованные демоны, Хараппанцы в Ригведе, Abhinav Publications, Нью-Дели, 1977

М. С. Пурналингам Пиллаи- Равана Великий: король Ланки , Библиотека Муннирпаллам, район Тинневелли, 1928

Закон о маслобойке Бимала — Племена в Древней Индии , Мехарчанд Мунширам, Пуна, 1943 г.

Б. В. Камешвара Айяр-Валмики, Рамаяна и западные критики, QJMS , Том XVI, апрель 1926 г.

Н.

К.Венкатесам Пантулу — История асуров, Дом асуров, QJMS , Том 35 (2), 1944

К.Венкатесам Пантулу — История асуров, Дом асуров, QJMS , Том 35 (2), 1944

PC Dharma-Social Life in Ramayana, QJMS , Vol 28, 1937

К. К. Сингхал и Рошан Гупта- Древняя история Индии, ведический период, новая интерпретация , Издатели и дистрибьюторы Atlantic, Нью-Дели, 2003 г.

Дж. П. Миттал — История Древней Индии (7300 г. до н.э. — 4250 г. до н.э.) Том-I, Atlantic Publishers and Distributors, Нью-Дели, 2006 г.

С. В. Вишванатх- Расовый синтез в индуистской культуре , Лондон, 1928

Н. Б. Биллимория — Пани Ригведы в Трудах Индийского исторического конгресса , 4 -я сессия , Лахор, 1940, с.89

Веттам Мани- Пураническая энциклопедия , Мотилал Банарсидасс, 1975

П.

Т. Шриниваса Айенгар — Передовая история Индии (индуистский период) , Мадрас, 1942.

Т. Шриниваса Айенгар — Передовая история Индии (индуистский период) , Мадрас, 1942.

Джон Доусон- Классический словарь индуистской мифологии и религии, географии, истории и литературы , Лондон, 1879

R.C.Majumdar and A.D.Pusalker Edited, The History and Culture of the Indian People – The Vedic Age , George Allen & Unwin Ltd

TR Sesha Iyengar- Dravidian India , Asian Educational Services, Нью-Дели, переиздание 1982

В. Рангачарья — История домусульманской Индии , Индийское издательство, 1937

Дамодар Дхарманд Косамби- Введение в изучение истории Индии , Popular Book Depot, Бомбей, 1956

Рамапрасад Чандра- Исследование происхождения индоарийских людей и институтов , Часть I, Раджшахи, 1916

Уилкинс В.

К.Венкатесам Пантулу — История асуров, Дом асуров, QJMS , Том 35 (2), 1944

К.Венкатесам Пантулу — История асуров, Дом асуров, QJMS , Том 35 (2), 1944 Т. Шриниваса Айенгар — Передовая история Индии (индуистский период) , Мадрас, 1942.

Т. Шриниваса Айенгар — Передовая история Индии (индуистский период) , Мадрас, 1942.