Десятинная церковь это – Десятинная церковь в Киеве (989-969) — история строительства, интересные факты, фото

Десятинная церковь Википедия

| Православный храм | |

| Храм Успения Пресвятой Богородицы | |

|---|---|

| Фундаменты Десятинной церкви | |

| Страна |  Украина Украина |

| Город | Киев |

| Конфессия | Православие |

| Епархия | Константинопольская православная церковь |

| Основатель | Владимир Святославич |

| Дата основания |

|

| Дата упразднения | 1240 |

| Состояние | Фундаменты Первого |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе | |

Десяти́нная це́рковь (Храм Успения Пресвятой Богородицы) на Старокиевской горе в Киеве — первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем на месте кончины русских первомучеников Феодора Варяга и его сына Иоанна[2].

Содержание

- 1 Этимология

- 2 Первый храм (996—1240)

- 2.1 История

- 2.2 Второе освящение

- 3 Реконструкции

- 3.1 Второй храм (1630-е—1828)

- 3.2 Третий храм (1842—1928)

- 3.3 Планы строительства нового храма

- 4 Археологические исследования

- 4.1 Исследования Петра Могилы

- 4.2 Первая половина XX века

- 4.3 Раскопки 2005—2010 годов

- 4.4 Архитектура Десятинной церкви

- 5 Примечания

- 6 Литература

- 6.1 Современная

- 6.2 Исторические издания

- 7 Ссылки

Этимология[ | ]

Десятинная церковь, названная так потому, что на её содержание шла десятина княжеских доходов[3].

Первый храм (996—1240)[ |

ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

Церковь Богородицы.

Первый каменный христианский храм на Руси, построенный в Киеве в 989-996 годах.

Создан по заказу Владимира Святославича византийскими, вероятно столичными, мастерами на месте языческого курганного могильника. До освящения Софийского собора (1037) — кафедральный собор. Название получила от десятины, назначенной князем Владимиром на её содержание.

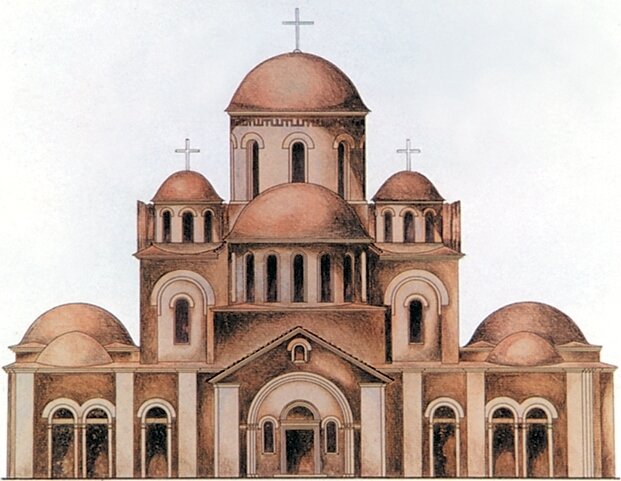

Изначальный проект Десятинной церкви в процессе заложения фундаментов был изменён: вместо купольной базилики был сооружён трёхнефный крестово-купольный храм (42 × 34 м) с большим подкупольным квадратом (7 × 6,5 м) и нартексом, окружённый открытыми двухъярусными галереями. В XI веке галереи были закрыты плинфой, в XII веке, после землетрясения, переложены отдельные участки фундаментов и стен, пристроен новый притвор.

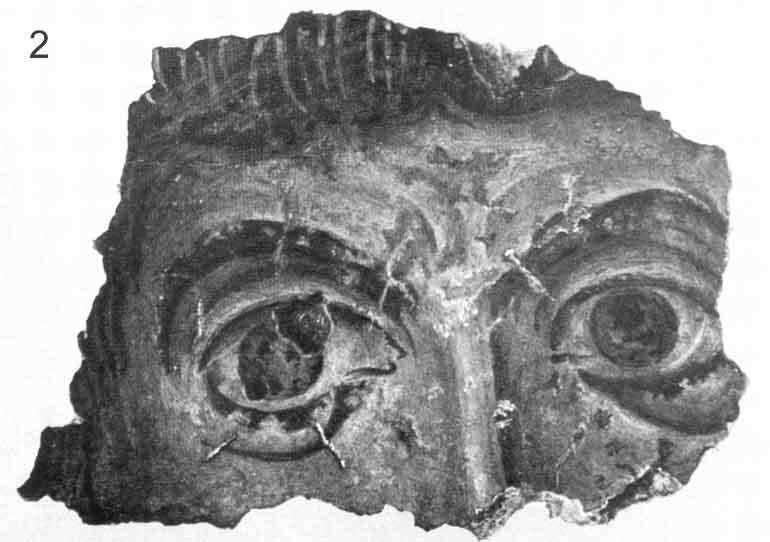

Интерьер Десятинной церкви украшали мозаичные картины и фрески, каменные резные плиты, мраморные колонны, фрагмент рельефа с изображением Богоматери с Христом (хранятся в Музее истории Украины и заповеднике «София Киевская»). Пол покрывали мозаики из мрамора и смальты, мраморные и пирофилитовые плиты, в галереях — поливные плитки. Снаружи стены Десятинной церкви были оштукатурены, имели греческие надписи; крышу покрывали листы свинца, существовали керамические водостоки. Утварь, детали убранства церкви, мощи святого Климента I были доставлены из Византии и частью вывезены киевским князем Владимиром Святославичем из Харсона (Херсонеса). В Десятинной церкви находились мраморные саркофаги Владимира и его жены Анны, были перенесены останки князей Ольги, Ярополка Святославича, Олега Святославича, позднее похоронены князья Изяслав Ярославич и Ростислав Мстиславич (киевский князь в 1159-1161, 1161-1167).

В 1240 году, во время штурма Киева войсками Батыя, Десятинная церковь стала последним убежищем киевлян, не выдержала скопления людей на втором ярусе и рухнула. На месте Дестяинной церкви была поставлена деревянная церковь «Николы Десятинного», разобранная в 1636 году по распоряжению митрополита Петра Могилы. В 1654 году освящён новый каменный храм Рождества Богородицы, построенный с использованием сохранившейся юго-западной части Десятинной церкви, в 1828 году разобран при строительстве новой Десятинной церкви в «русско-византийском» стиле по проекту В.П. Стасова (1828-1842; просуществовала до 1936).

Современные представления о древнерусской Десятинной церкви сформированы в основном на основании археологических исследований митрополита Евгения (Болховитинова), К.А. Лохвицкого, Н.Е. Ефимова (1823-1826), Д.В. Милеева (1908-1914), М.К. Каргера (1938-1939), Г.Ю. Ивакина и О.М. Иоаннесяна (2005-2006). Состояние остатков фундаментов неудовлетворительно для воссоздания точного архитектурного облика церкви.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

фото, история, архитектура, интересные факты :: SYL.ru

Существует множество архитектурных памятников с интересной историей. Многие из них связаны с определенными историческими событиями. Ярким примером является Десятинная церковь в Киеве. Чем она интересна, как возникла и с какими событиями была связана — об этом в статье.

Знакомство с архитектурным шедевром

Одно из особенных памятных мест, расположенных в самом сердце Киева, — Десятинная церковь. Ее еще называют храмом Успения Пресвятой Богородицы. Она стала одним из первых каменных зданий в городе, о которых осталось много литературных очерков. О ней упоминалось в архивах, в старинных рукописях и прочих документах.

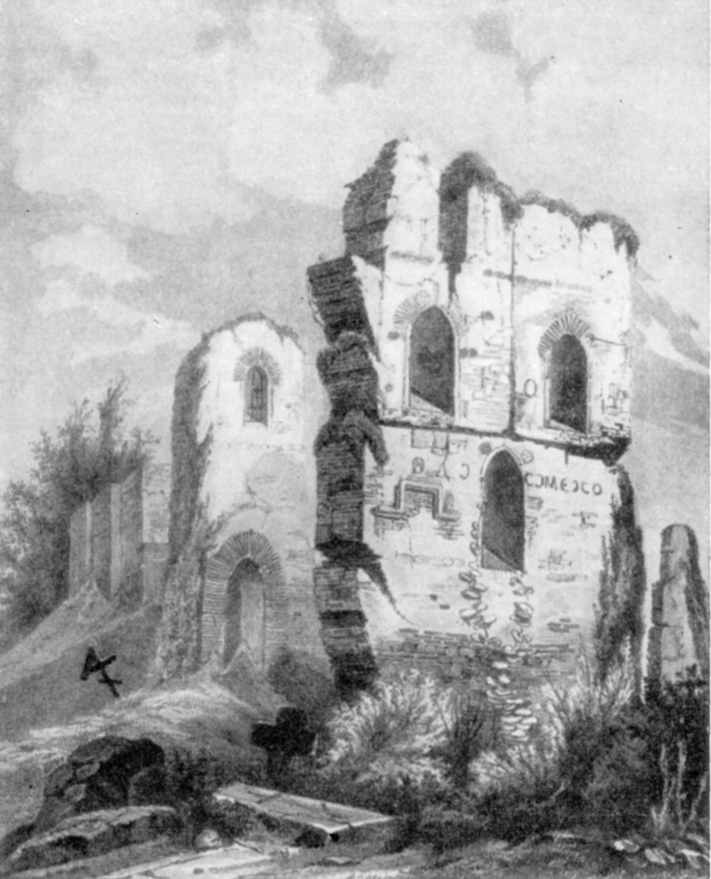

Невзирая на большое количество источников, ни один из них не содержит четких изображений, как изначально выглядела самая старая церковь на Руси. Лишь по ряду археологических находок, найденных в различные периоды, можно предположить, какой она была. Например, фрагмент входа и части здания был изображен на одном из рисунков 1826 года. Однако, по мнению ученых, изображенные на картинке руины являются лишь копией рисунка, оставленного голландским живописцем, каллиграфом и рисовальщиком Абрахамом Ван Вестерфельдом.

Предположительное описание здания

Как уже отмечалось, достоверных фотографий и рисунков с изображением церкви, обнаружено не было. В итоге, основываясь на различных источниках и археологических находках, можно лишь предположить, какой она была. Так, многие археологи и историки считают, что данная церковь представляла собой крестово-купольное здание на четырех опорах. Архитектура Десятинной церкви, по их мнению, полностью соответствовала архитектурной модели византийского искусства.

Предположительно рядом с многокупольным культовым зданием были расположены хоромы киевской знати, дворы и княжеский дворец. Также относительно недалеко находилась площадь, которая имела название Бабин торжок. По некоторым данным, именно здесь некогда велась активная международная торговля.

Что было внутри помещения?

Внутри этот уникальный храм был украшен изысканными мозаиками, фресками, различными архитектурными деталями из ценных пород камня (порфира, мрамора и др.). Исследователи обнаружили на ее территории ряд княжеских саркофагов, части мраморных колон, карнизов, мозаичных полов, обломки штукатурки и многое другое.

Судя по сохранившимся до наших дней частям и элементам, данная церковь была выдающейся, изысканной и утонченной. Этим она и привлекала внимание современников.

Интересные теории и предположения

В настоящий момент существует несколько интересных теорий, связанных с Десятинной церковью. Одна из них повествует о соборе как о монументальном сооружении, некогда построенным князем Владимиром Святославичем. Согласно этим источникам, на тот момент здание имело важнейшее политическое и историческое значение для культуры древних славян. Оно располагалось на Старокиевской горе, в том месте, откуда хорошо видны Левый берег, Лукьяновка, Подол, Львовская площадь и другие интересные места современной столицы Украины.

Многие историки считают, что Десятинная церковь является первым свидетельством укоренения христианской религии на Руси. В ее стенах находились старинные христианские иконы, сосуды из Корсуня и кресты. А одним из священников храма стал Анастас Корсунянин. Именно он одним из первых представителей христианской церкви стал брать с верующих церковную десятину.

Свое название церковь получила благодаря князю Владимиру Святославичу. На ее содержание он регулярно тратил десятую часть дохода (десятину). Отсюда и название.

Исторические сведения о происхождении храма

По разным архивным источникам, Десятинная церковь Богородицы или храм Богородицы был возведен в 996 году. По некоторым сведениям, собор основан на месте казни язычниками первомучеников Феодора и сына его Иоанна.

Строительство шло долго. Но спустя время здание наконец-то было построено. Однако в своем первозданном виде оно просуществовало недолго. Уже в 1169-м году храм подвергся вероломному нападению и был разграблен войсками князя Мстислава Андреевича. В 1203-м история повторилась, но уже с войсками Рюрика Ростиславича.

История Десятинной церкви полна фактов нападений, грабежей и даже разрушений. Так, в 13-м веке здание подверглось не только вероломному нападению и банальному грабежу со стороны войска Хана Батыя. Как оказалось, завоевателям показалось того мало. В итоге они разрушили храм при помощи тяжелых стенобитных орудий.

Дальнейшая судьба церкви

Некоторое время церковь так и оставалась в руинах. Позже на ее месте воздвигли небольшую поминальную церковь. По некоторым данным, строительство проходило под эгидой митрополита Петра Могилы в 1630 году. Ближе к 1842 году была проведена реконструкция здания. Его переименовали в храм Успения Богородицы.

При советской власти храм подлежал обязательному снесению. В 1928 году здание, как и многие другие культурные и архитектурные памятники, было разрушено. А уже в 1936 году его фундамент в буквальном смысле разобрали по кирпичикам. Как видите, по ряду причин самое старое каменное здание не сохранилось до нашего времени.

Строительство нового современного храма

Разрушение храма стало настоящей трагедией для многих верующих, почитателей истории и любителей архитектурного искусства. В итоге общими силами в 2006 году на месте руин церкви был построен храм-скиния. Однако законность этого строительства вызвала ряд споров и скандалов. В итоге новому зданию удалось просуществовать всего год. В 2007 году его снесли. А на его месте была возведена деревянная церковь, которая в этом же году была освящена Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.

В 2009 году на территории церкви был открыт мужской монастырь. Ровно через год планировалось возвести еще один храм, максимально приближенный к первоначальной Десятинной церкви в Киеве. Фото и макеты будущего здания уже находились в разработке. Однако одобрения данная идея так и не получила.

Святые мощи и захоронения

Помимо своего первостепенного значения, Десятинная церковь использовалась как усыпальница. Так, на ее территории были захоронены мощи святого великомученика Климента. Здесь же нашла свой покой и супруга князя – Анна. Она умерла в 1011 году. Ровно через 4 года ушел из жизни и сам Владимир. Его останки были захоронены подле супруги. Позднее в усыпальницу перенесли и останки княгини Ольги.

Некоторое время спустя княжеские останки были перепрятаны. Однако по какой-то причине они были потеряны и не возвращены в усыпальницу Десятинной церкви в Киеве. Куда они делись, до сих пор остается загадкой.

Несколько сведений о строительстве храма

Десятинная или как ее еще называют Мраморная церковь (из-за большого количества мраморной отделки) является довольно крупной функциональной постройкой. При ее строительстве использовались такие материалы, как кирпич, гранит, кварцит и другие.

В качестве так называемого «вяжущего» раствора применялась «цемянка» — смесь толченой керамики с известью. Ее применение позволяло создавать достаточно крупные, надежные и долговечные здания, сооружения.

По какой технологии строилось здание?

Считается, что данное сооружение некогда имело солидные размеры. При этом оно являлось неким композиционным центром в архитектурном ансамбле «града Владимира». Данное монументальное культовое здание было построено по так называемой «византийской» технологии. Ее принцип сводится к перекрытию свободного пространства здания сводами.

Какие мастера участвовали в проекте?

Основываясь на характерных нюансах кирпичной кладки фундамента, используемых строительных материалах и многих других данных, можно сделать вывод о том, что ее возведением занимались византийские мастера самой высокой квалификации. Следует упомянуть и о том, что на отдельных кирпичах есть кириллических буквы, что говорит о том, что при ее строительстве также работали южные славяне (предположительно болгары).

Что осталось от храма?

К глубокому сожалению, Десятинная церковь практически не сохранилась до наших дней. Археологами были обнаружены лишь определенные фрагменты фундамента данного храма. Их и могут видеть туристы, посещая данную историческую местность.

Интересные факты о храме

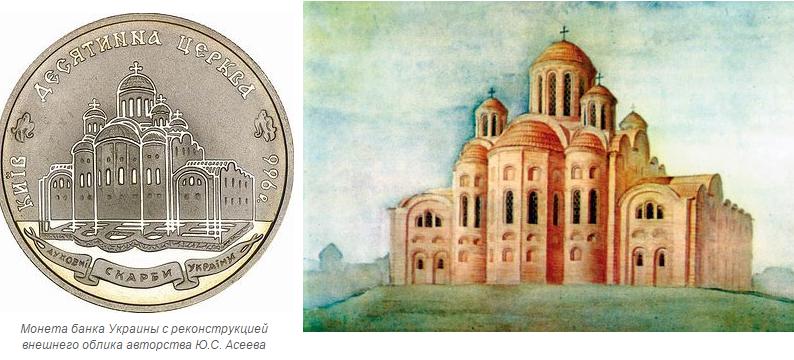

В 1996 году выпущены 2 юбилейные монеты с изображением храма. Одна из них выполнена из серебра высшей пробы, другая из медно-никелевого сплава. На обеих монетах изображена Десятинная церковь. Фото этих монет можно увидеть в школьных учебниках и других книгах по истории Украины. В центре таких монет находится сам храм. А под ним красуется надпись «Духовные ценности Украины».

Десятина — Википедия

Десяти́на (др.-евр. מַעְשַׂר; др.-греч. δεκάτη; лат. decima) — десятая часть чего-либо. Это слово наиболее употребимо применительно к практике собирания десятой части дохода прихожанина в пользу религиозной общины в иудаизме, христианстве и других религиозных традициях. Десятина уходит корнями во времена Авраама и позднее оформлена религиозным каноном в Торе (Втор. 12:17, 18; 14:22, 23).

Согласно Танаху, десятина была известна евреям ещё задолго до времён Моисея и восходит к Аврааму, который дал первосвященнику Мелхиседеку десятую часть всей добычи, полученной им от четырёх побеждённых царей[1]. Десятина состояла из десятой части произведений земли, стад и т. п. и шла в пользу левитов, не имевших собственной земли, и служила для них средством существования. Десятую часть от десятины левиты, в свою очередь, отчисляли на содержание первосвященника[2]. Десятину натурой дозволялось заменять и деньгами для удобства в пути и на месте купить замену десятины, чтобы натурой нести в храм.[3].

-Ма‘асер ришон, то есть первая десятина, принадлежат, согласно Чис. 18:21-24, левитам, которые в свою очередь должны отделить от полученного десятую часть, называемую трумат ма‘асер, в пользу кохенов (потомки Аарона).

-Ма‘асер шени

-Ма‘асер шлиши (третья десятина) называется так, по-видимому, потому, что она взималась в третий год семилетнего цикла. Другое её название ма‘асар ани («десятина для бедного»), так как она предназначалась для неимущих (сирот, вдов, левитов и прозелитов; Втор. 14:27-29) и была важным требованием социального законодательства о дарах беднякам

—Ма‘асар бехема — десятина, отделявшаяся от приплода скота. Об обязанности отделения этой десятины, а также о способе её отделения говорится в книге Левит (27:30-33) и у пророка Иехезкеля (34:12-20, 37). Согласно Мишне (Бр. 9), закон, обязывающий скотовода отделять ма‘асар бехема, имел силу как в Эрец-Исраэль, так и в диаспоре, при существовании Храма и при отсутствии его. После разрушения Второго храма эта практика была прекращена.

-Ма‘асар ксафим — денежная десятина. В Талмуде (ТИ., Пеа 1:1; ТБ., Кт. 50а) рассказывается о том, как Санхедрин (см. Синедрион) в городе Уша постановил жертвовать 1/5 дохода на благотворительные нужды. Эта история послужила в более поздних поколениях основанием для создания халахи, согласно которой состоятельный человек должен отделять десятину от своих доходов на благотворительные нужды (Ш. Ар. ИД. 249:1). (источник еврейская энциклопедия)

История[править | править код]

На западе Европы десятина первоначально была простым добровольным приношением в церковь десятой части доходов; но мало-помалу церковь сделала десятину обязательной: Турский собор 567 года приглашал верных вносить десятину, Маконский собор 585 года уже предписывал платить десятину под угрозой отлучения.

Карл Великий в 779 году превратил её в налог, обязательный для всех в силу государственного закона под страхом уголовных кар (у саксов — смертной казни). Вместе с этим Карл Великий предписал делить десятину на три части:

- на построение и украшение церквей;

- на бедных, странников и богомольцев;

- на содержание духовенства.

Духовенство всё более и более увеличивало тяжесть этого налога, падавшего первоначально лишь на доход с земледелия: десятину стали требовать со всех прибыльных занятий, хотя бы даже и безнравственных (особенно с XII века, при папе Александре III). Вместе с тем церковь всё более и более уклонялась от того, чтобы давать десятине надлежащее назначение. Нуждаясь в защите и ища её в феодальном сословии, епископы и аббаты нередко отдавали десятину в лен (инфеодировали, откуда фр. dîme inféodée) соседним сеньорам, что составляет одну из любопытных сторон феодализма в церкви. С усилением власти королей духовенству пришлось делиться десятиной и с последними. Наконец и папы стали также требовать часть десятины в свою пользу. Благодаря тому что десятина представляла собой весьма крупный доход церкви, ложившийся тяжёлым бременем на светское общество, и что на часть этого дохода клира заявляли притязание папство, королевская власть и феодальные сеньоры, десятина служила нередко предметом очень резких столкновений между отдельными элементами средневекового общества (такова, например, вековая борьба из-за десятины в Польше между шляхтой и духовенством, о чём, между прочим, см. в книге Любовича «История реформации в Польше» [4]).

В эпоху реформации католическая церковь лишилась в большей части протестантских стран всех своих мирских владений и доходов, сделавшихся достоянием светской власти и дворянства (см. Секуляризация), что нанесло удар церковной десятине В Англии десятина, однако, сохранилась, и попытка её отменить, сделанная в эпоху первой революции XVII века, не увенчалась успехом, ибо в английской церкви десятина шла на содержание духовенства, и, отменяя её, приходилось найти вместо неё другой источник дохода. В католических государствах десятина продолжала существовать по-прежнему, и, например, во Франции нередко перед революцией духовенство получало около 125 млн ливров десятины, которая большей частью оставалась в руках высшего духовенства. С 1789 года началась эпоха отмены десятины, пример чему был подан Францией, где революция безвозмездно уничтожила десятину, приняв на счёт государства содержание духовенства, вследствие чего ценность всей поземельной собственности во Франции, освободившейся от этого церковного налога, поднялась на одну десятую. В Швейцарии и некоторых государствах Германии десятина, как и во Франции, была отменена без всякого вознаграждения тех учреждений, в пользу которых она взималась, но большинство германских государств (Нассау, Бавария, оба Гессена, Баден, Вюртемберг, Ганновер, Саксония, Австрия, Пруссия и др.) прибегло к системе выкупа.

В XIX веке десятина удержалась в Англии, где в 1836 году по Tithe Commutation Act в распределении и способах взимания этого налога были внесены существенные изменения. В сельских десятинах (англ. prediales) уплата натурой была заменена определённой суммой, называвшейся tithe rent-charge. Количество хлеба, ячменя и овса было установлено раз и навсегда (нормой принято среднее 7 лет), и стоимость его, ежегодно официально определяемая по рыночным ценам, выплачивается деньгами. Кроме того, отменена десятина с рыбного промысла, с горного промысла и др.

Десятина в смысле налога существовала и в России. Первоначально десятина вводилась в отдельных княжествах, где представляла собою налог только с княжеских доходов (а не со всего населения, как на Западе, и поэтому была многократно меньше).

| И по том летом минувшим, создах церковь святую Богородицю и дах десятину к ней во всеи земли Рускои княжения от всего суда 10-тыи грош, ис торгу 10-тую неделю, из домов на всякое лето 10-е всякаго стада и всякаго живота чюднои матери Божии и чудному Спасу.Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных Не ранее 995 г. |  |

Позднее десятинами стали называть церковно-административные округа[5], на которые делилась епархия (ныне они называются благочиниями).

Чиновники, назначавшиеся архиереями для начальствования в таких округах, назывались десятильниками. В их обязанности входил, в том числе, сбор средств с приходов и монастырей в пользу архиерейского дома. Кроме десятильника, после Стоглавого собора появились десятские священники, исполнявшие часть обязанностей десятильника; в Москве их выбирали ещё в XVIII веке. Они назывались также протопопами и заказчиками, а позднее общеупотребительным названием для них стало «благочинный».

После турецкого завоевания Болгарского царства, на территории Болгарии турецкими властями была введена феодальная рента в пользу турецких феодалов («ушр»), которая представляла собой отчисление крестьянским хозяйством в пользу феодала 10 % произведённого продукта в натуральном выражении[6]. После победы в национально-освободительной войне 1877—1878 гг. повинность была отменена.

- Albright, W. F. and Mann, C. S. Matthew, The Anchor Bible, Vol. 26. Garden City, New York, 1971. (англ.)

- The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, Vol. 4 «E.» Chicago, 1958. (англ.)

- Fitzmyer, Joseph A. The Gospel According to Luke, X—XXIV, The Anchor Bible, Vol. 28A. New York, 1985. (англ.)

- Десятина // Православная энциклопедия. Т. 14, С. 450—452.

- Десятина, род повинности // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Десятинная церковь в Киеве на современном этапе изучения

Научный коллектив Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева намедни получил информацию от своих киевских коллег, что 14 сентября 2015 г. начались работы по сохранению остатков первого каменного храма Киевской Руси. На днях Киевская администрация наконец утвердила проект консервации и трассировки фундамента (выявление на поверхности бутовой декоративной кладкой) Десятинной церкви. Как заявил на пресс-конференции 14 сентября секретарь Киевсовета Алексей Резников, «фундамент Десятинной церкви — это сакральное место Киева и мы должны оставить потомкам возможность видеть и понимать, как это было».

В ходе пресс-конференции был поставлен вопрос о 40 миллионах гривен, которые государство выделило на консервацию остатков Десятинной церкви в 2013 г. Свой комментарий на столь острую тему дал начальник управления Министерства культуры Украины Яков Дихтяр: «эти деньги предназначались на то, чтобы создать павильон над фундаментами храма. Предусматривалось, что павильон станет платформой, на которой планировалось разместить современную церковь. Поэтому и понадобилась столь внушительная сумма. Но ее не истратили, в конце 2013 года вернули государству» …

Уже десять лет в историческом центре столицы на Старокиевской горе, где в княжеские времена стоял первый каменный храм Руси — Десятинная церковь, огорожена забором обширная площадка. Здесь длительное время проводились археологические раскопки, а после их завершения в 2010 г. фундаменты церкви засыпали песком и глиной. С тех пор сакральное место имело вид пустыря, обнесенного неприглядной оградой. И вот наконец там стартовали работы, результатом которых станет консервация остатков храма и благоустройство территории. Через три месяца они должны завершиться, и тогда все желающие смогут прийти на место, где более 1000 лет назад по велению киевского князя Владимира была возведена Десятинная церковь.Инициатором проекта выступила ОО «Андреевский-Пейзажная инициатива». Работы будут осуществляться в рамках проекта «Сделаем вместе». Председатель «Андреевско-пейзажной инициативы» адвокат Марина Соловьева сообщила, что в ходе работ предстоит провести надежную консервацию остатков святыни, чтобы сохранить их для грядущих поколений. Для этого специалисты укроют это место дополнительным объемом песка и глины, а также создадут систему отвода воды, чтобы древние фундаменты не замокали. Затем выполнят так называемую трассировку: на поверхности мастера выложат из красного гранита точные очертания фундаментов храма. До начала археологических раскопок в 2005 г. такая трассировка существовала — ее сделали еще в советские годы (см. фото). Камни, из которых она была выполнена, сложили возле места раскопок. К сожалению, за прошедшие годы часть этого материала исчезла, так что придется завезти дополнительное количество камня.

По словам Марины Соловьевой, «проект современного храма над фундаментами Десятинной церкви, который пыталась осуществить УПЦ МП, не был воспринят специалистами и общественностью по ряду причин, одна из них в том, что предусматривалось вогнать в Старокиевскую гору 15-метровые сваи, а в историческом месте это совершенно недопустимо. Еще один важнейший аргумент: восстановить Десятинную церковь невозможно, поскольку науке доподлинно не известно, как она выглядела».

Тем не менее, научный сотрудник Института археологии НАН Украины Виталий Козюба, который руководил последними раскопками Десятинной церкви считает, что они «значительно обогатили наши знания о храме. Например, мы обнаружили самый крупный фрагмент стены Десятинной церкви — обломок длиной 70 сантиметров с растительным орнаментом (см. фото). В X веке Десятинная церковь была одной из самых больших в христианском мире. Ее длина составляла 44 метра, ширина — 30. Она была больше, чем, например, Владимирский собор, один из красивейших храмов Киева, построенный во второй половине XIX в. В результате раскопок мы выяснили, что приглашенным византийским мастерам было непросто справиться со столь масштабным проектом. Нашли много свидетельств того, что они меняли план работ в ходе строительства: закладывали фундамент, начинали возводить стены, а потом разбирали и делали все по-другому. Это можно объяснить тем, что в конце X века в самой Византии больших храмов уже не строили. Тамошние зодчие утратили навыки их возведения»?!

Научный коллектив Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева считает своим долгом напомнить, что многолетним исследователем Десятинной церкви являлся наш замечательный коллега архитектор Игорь Святославович Красовский, безвременно скончавшийся в 2009 г. В память о его вкладе в исследования первого каменного храма Руси редакция музейного блога публикует одну из последних работ Игоря Святославовича, посвященную Десятинной церкви.

Напомним, что выдающийся русский историк акад. Б.А. Рыбаков с помощью азимутального метода установил, что престольный праздник древнейшей Десятинной церкви, построенной в Киеве первой после Крещения Руси, приходился именно на 1 августа: http://expertmus.livejournal.com/191711.html

См. также по данной теме —

25 мая 2011 г. исполнилось 1015 лет со дня освящения Десятинной церкви: http://rublev-museum.livejournal.com/139226.html

На месте Десятинной церкви появится Национальный православный комплекс: http://rublev-museum.livejournal.com/213737.html

Десятинная церковь: воссоздание первого каменного собора или музеефикация фундамента?: http://rublev-museum.livejournal.com/127232.html

Десятинная церковь теряет фундамент: http://rublev-museum.livejournal.com/166300.htmlВласти России и Украины спорят о наследии св. равноап. Царя Владимира Великого, пренебрегая историей: http://www.expertmus.com/2015/06/blog-post_27.html

Оригинал взят у expertmus в Игорь Святославович Красовский (1936-2009)

О ПЛАНЕ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ В КИЕВЕ

1000 лет назад, в 996 году, согласно Лаврентьевской летописи, князь Владимир увидел «церковь свершену, вшедъ в ню и помолися Богу» (Лаврентьевская летопись, 1928, стб. 124). Эта дата принята исследователями за год окончания строительства Десятинной церкви — первого каменного храма на Руси.

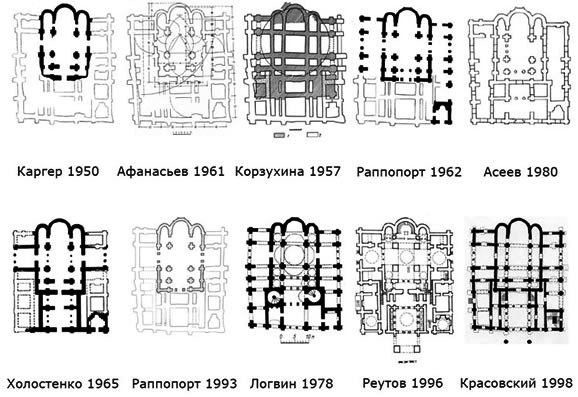

До нашего времени дошли только остатки фундаментов, которые стали доступны исследованию лишь в результате археологических раскопок, проведенных Н.Е. Ефимовым (Краткое…, 1829, приложение), Д.В. Милеевым (Каргер М.К., 1961, с. 23, рис. 6), М.К. Каргером (1961, с. 27-59). За время, прошедшее после указанных раскопок, появился ряд реконструкций Десятинной церкви: В. Конанта (Каргер М.К., 1961, с. 37, рис. 11), Н.И. Брунова (1953, с. 300, 301), Д.П. Сухова (1980, с. 66), А. Повстенко (Каргер М.К., 1961, с. 42, рис. 12), Г.Ф. Корзухиной (1957, с. 86, рис. 5), К.Н. Афанасьева (1961, с. 173, рис. 108), Я. Пастернака (1961, с. 609), П.А. Раппопорта (1962, с. 63, рис. 1), Н.В. Холостенко (1965, с. 78, рис. 7), Н.Г. Логвина (1978, с. 32; 1988, с. 227, рис. 1,7), Ю.С. Асеева (1982, с. 30, рис. б).

Несмотря на обилие реконструкций, единственное, что признается пока бесспорным, это центральное ядро постройки — «трехнефное здание с тремя апсидами с восточной стороны» (Каргер М.К., 1961, с. 36). У исследователей отсутствует единство в определении характера наружного ограждения храма — стена или открытая галерея, местоположения внутренних лестниц, характера и назначения двух трехчастных помещений в северо-западной и юго-западной частях здания.

Существуют противоречия в датах начала и окончания строительства Десятинной церкви по различным летописным источникам. В Лаврентьевской летописи под 989 г. записано, что Владимир «помысли создати церковь пресвятыя Богородици, и пославъ мастеры от Грек. И наченшю же здати, и яко оконча зижа, оукраси ю иконами» (Лаврентьевская летопись, 1928, стб. 121). Таким образом в одной статье сообщается и о начале, и об окончании строительства церкви. Следовательно, приводимые в статье данные были записаны спустя многие годы после окончания строительства. С разнообразными вариациями этот блок событий в остальных летописях читается под 991 г. Однако ни в одной летописи нет даты окончания строительства храма. Сообщается лишь, что Владимир уже увидел «церковь свершену». А.А. Шахматов, на основании других письменных источников, действительно пришел к выводу, что строительство храма окончено за год до того, как Владимир увидел уже законченную постройку — в 995 г. Причем этой дате он отдавал «решительное предпочтение» (Шахматов А.А., 1908, с. 25). Что же происходило в тот промежуток времени, пока строилась Десятинная церковь?

В большинстве летописных источников сообщается, что в этот период Владимир заложил Белгород, совершил поход на хорватов, отразил нападение печенегов и в память об этом событии заложил Переяславль «на броде». Но при этом в Лаврентьевской летописи перед тем, как Владимир увидел «церковь свершену», идет пропуск событий за 2 года. В Ипатьевской летописи несколько иная датировка тех же событий, но пропуск событий за 2 года приходится на годы, предшествующие году закладки церкви в 991 г. Совершенно иначе представлены эти события в Никоновской летописи. Под 991 г. приводится уникальное сообщение, отсутствующее в других летописных источниках, о том, что «приидоша изъ Грекъ въ Киев къ Володимеру каменосечци и зиздатели полат каменных» (Летописный сборник…, 1895, с. 61). Под 992 г. описывается поход Владимира в Суздальскую землю, а также смерть киевского митрополита Михаила и поставление на киевскую кафедру Леонтия. Лишь под 993 г. сообщается, что «благословлением» митрополита Леонтия «созда Володимеръ церковъ пречистыя Богородици камену въ Киеве, мастеры Греческыми, и украси ю иконами» (Летописный сборник…, 1895, с. 65). В этом сообщении отсутствует факт, что Владимир перед этим «помысли». По-видимому «помысли» Владимир значительно раньше, чем начал строить, согласно Никоновской летописи. И лишь под 998 г. сообщается, что Владимир приехал в Киев с Васильева и «пришедъ виде церковь великую пречистыя Богородици Десятинную съвершену» (Летописный сборник…, 1895, с. 66). Таким образом, все события, связанные со строительством Десятинной церкви, в Никоновской летописи приобретают более логическую последовательность. Однако если сдвинуть на 2 года даты, приводимые в Никоновской летописи, то выявится определенная синхронность с другими летописными текстами. И тогда выяснится, что в 989 г. в Киев приехали «каменосечци и зиздатели полат каменных» (в Лаврентьевской летописи под этим годом сообщается, что приехали «мастеры от Грек»), в 990 г. скончался митрополит Михаил и был назначен новый митрополит — Леонтий, в 991 г. (как в Ипатьевской летописи) происходит закладка храма, и к 996 г., к приезду Владимира с Васильева в Киев церковь предстает завершенной. Последняя дата совпадает и в Лаврентьевской, и в Ипатьевской летописях.

При этом остается спорным вопрос о подлинности существования двух киевских митрополитов — Михаила и Леонтия. М.Д. Приселков считал, что эти имена «присочиненные» (Приселков М.Д., 1913, с. 40), Я.Н. Щапов называет митрополитов «легендарными» и отрицает их существование (Щапов Я.Н., 1989, с. 192). Однако митрополит Макарий признавал «достоверность» сообщения Никоновской летописи (Макарий…, 1995, с. 30). В свою очередь О.М. Рапов считает, что доводы против существования двух митрополитов на Руси в X веке — Михаила и Леонтия — являются «несостоятельными» (Рапов О.М., 1988, с. 285).

Сложность и необычность плана фундаментов Десятинной церкви исследователи трактовали по-разному. Так М.К. Каргер считал, что это свидетельствует «о разновременности отдельных частей постройки» (Каргер М.К., 1961, с. 36). Обилие параллельных продольных стен в западной части здания Г.Н. Логвин объяснял «корректировкой программы в процессе строительства, либо в результате ошибок, допущенных при разбивке фундаментов в натуре» (Логвин Г.Н., 1978, с. 32). Ю.С. Асеев высказал догадку, что сложная система структуры вызвана тем, что «имели место изменения плана в процессе строительства» (Асеев Ю.С., 1982, с. 32). Метрологический анализ сохранившихся остатков фундаментов позволил выдвинуть предположение, что сразу было не только задумано, но и одновременно возведено все здание — трехнефный храм с наружными галерами (Красовский И.С., 1984, с. 184). Однако последующий анализ сохранившихся фундаментов, а также археологических раскопок, проведенных Н.Е. Ефимовым и Д.В. Милеевым, дали возможность уточнить и конкретизировать этот вывод: существовало не два строительных периода, как признается большинством исследователей, а две «модели» постройки, одна из которых была только начата, а вторая осуществлена в натуре.

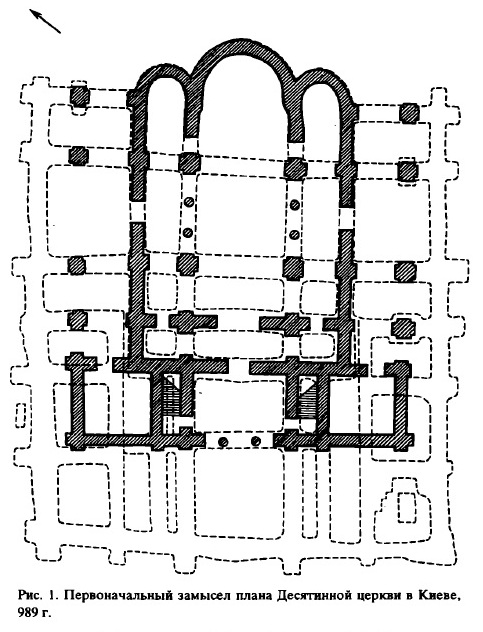

Первоначально предполагалось создать трехнефный четырехстолпный храм с притвором, окруженный с трех сторон открытыми галереями (рис. 1). О целостности замысла этой модели говорят ее размеры и пропорции. Ширина этой постройки определяется по наружным граням тех лопаток, которые обнаружены на трех поперечных перемычках фундаментов. Модулем всей постройки являлась малая русская сажень, равная 1,424 м (Красовский И.С., 1984, с. 183). Именно в первоначальной модели этот модуль укладывается наиболее четко. Ширина этой модели равна 27,3 м, что соответствует 19 модулям (1,424 м х 19 = 27,06 м). Этой же величине соответствует и наружная длина собственно храма с притвором — 27,2 м, а также продольный размер галерей.

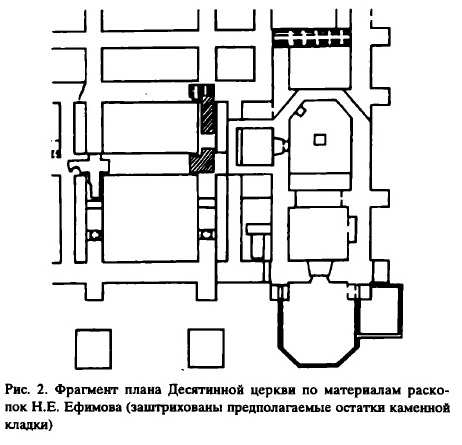

На плане, опубликованном Н.Е. Ефимовым, на южной стене центрального продольного нефа хорошо читаются остатки стен, характерные для лестничных клеток в древнерусских храмах (рис. 2). Таким образом, можно предположить наличие лестниц, которые вели на хоры храма. Ширина этих лестниц оказывается в пределах 1,5-1,8 м, а длина около 4,5 м.

Эта первая модель храма начала осуществляться: после разбивки плана постройки на земле началась отрывка фундаментальных рвов. По-видимому, одновременно работало сразу несколько бригад, о чем свидетельствуют остатки лопаток на поперечных фундаментах в трех разных местах. Начало возведения этой постройки и отражено в Лаврентьевской летописи под 989 г. Однако по каким-то причинам строительство было приостановлено. Возможно признали ошибкой отсутствие сплошного фундамента под южной и северной галереями. Но по-видимо

ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ • Большая российская энциклопедия

-

-

-

Электронная версия

2017 год

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Авторы: Г. Ю. Ивакин

Десятинная церковь. Реконструкция Ю. С. Асеева.

ДЕСЯТИ́ННАЯ ЦЕ́РКОВЬ (церковь Богородицы), первый каменный христианский храм на Руси, построенный в Киеве в 989(991)–996. Создан по заказу Владимира Святославича византийскими, вероятно столичными, мастерами на месте языческого курганного могильника. До освящения Софийского собора (1037) – кафедральный собор. Название получила от десятины, назначенной кн. Владимиром на её содержание. Изначальный проект Д. ц. в процессе заложения фундаментов был изменён: вместо купольной базилики был сооружён трёхнефный крестово-купольный храм (42 × 34 м) с большим подкупольным квадратом (7 × 6,5 м) и нартексом, окружённый открытыми двухъярусными галереями. В 11 в. галереи были закрыты плинфой, в 12 в., после землетрясения, переложены отд. участки фундаментов и стен, пристроен новый притвор. Интерьер Д. ц. украшали мозаичные картины и фрески, каменные резные плиты, мраморные колонны, фрагмент рельефа с изображением Богоматери с Христом (хранятся в Музее истории Украины и заповеднике «София Киевская»). Пол покрывали мозаики из мрамора и смальты, мраморные и пирофилитовые плиты, в галереях – поливные плитки. Снаружи стены Д. ц. были оштукатурены, имели греч. надписи; крышу покрывали листы свинца, существовали керамич. водостоки. Утварь, детали убранства церкви, мощи св. Климента I были доставлены из Византии и частью вывезены киевским кн. Владимиром Святославичем из Харсона (Херсонеса). В Д. ц. находились мраморные саркофаги Владимира и его жены Анны, были перенесены останки кн. Ольги, Ярополка Святославича, Олега Святославича, позднее похоронены князья Изяслав Ярославич и Ростислав Мстиславич (ум. 1167). В 1240, во время штурма Киева войсками Батыя, Д. ц. стала последним убежищем киевлян, не выдержала скопления людей на втором ярусе и рухнула. На месте Д. ц. была поставлена дерев. ц. «Николы Десятинного», разобранная в 1636 по распоряжению митр. Петра Могилы. В 1654 освящён новый каменный храм Рождества Богородицы, построенный с использованием сохранившейся юго-зап. части Д. ц., в 1828 разобран при строительстве новой Д. ц. в «русско-византийском» стиле по проекту В. П. Стасова (1828–42; просуществовала до 1936). Совр. представления о др.-рус. Д. ц. сформированы в осн. на основании археологич. исследований митр. Евгения (Болховитинова), К. А. Лохвицкого, Н. Е. Ефимова (1823–26), Д. В. Милеева (1908–14), М. К. Каргера (1938–39), Г. Ю. Ивакина и О. М. Иоаннесяна (2005–06). Состояние остатков фундаментов неудовлетворительно для воссоздания точного архит. облика церкви.

Архитектурные штудии. Начало: Десятинная церковь в Киеве — 988 ( ?)

Когда идет речь о самом раннем этапе истории христианской Руси, историку приходится смириться с тем, что известно о нем из письменных источников очень и очень мало.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Руины Десятинной церкви. Гравюра 1826 года, копия более древнего изображения

Представьте себе, от времени Крещения до времени создания «Повести временных лет» прошло больше 120 лет. Недаром уже к тому времени спорили, где крестился сам князь Владимир Святославич – кто говорил — в Корсуни, кто – в Киеве, а кто – еще где.

Первый собор христианской Руси

То же самое относится и к главному собору Киевской Руси – Десятинной церкви. С момента гибели этого памятника прошло уже почти восемь веков, но и по сей день о ней идут споры.

Впрочем, справедливости ради следует отметить: Десятинная церковь не была ни первым храмом Киева, ни первым собором Киева, ни первым каменным храмом Киева, ни даже первой постройкой Владимира после Крещения. Источники прямо называют церковь Ильи на Подоле еще до крещения Руси, и говорят, что храм тот был соборным. А, значит, были и другие. Михаил Каргер упоминал, что он нашел его остатки при раскопках киевского Подола, и говорит, что храм был каменным. Но особо внятных сведений по этой постройке не существует.

После крещения Владимир поставил несколько деревянных храмов, в том числе и Васильевских (в честь своего крестильного имени), а потом затеял строительство главного храма своей страны.

Во всех древних источниках написано, что храм получил посвящение Богородице, но не говорится, какое. Успения? Рождества? Положения Риз?

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Освящение Десятинной церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи

Этого мы не знаем. Более того, нам точно неизвестен даже год закладки храма. Разные летописи называют 989, 990 и 991 годы. Так что же нам известно достоверно?

Сведения о Десятинной церкви

Храм был освящен в 996 году, на этой дате сходятся все источники. Точно знаем, что сразу же он получил название Десятинной церкви – на содержание ее Владимир выделил одну десятую от доходов княжеской казны.

Потом в храме были похоронены кости братьев Владимира – Ярополка и Олега, павших в борьбе за княжеский престол (и, надо сказать, Ярополк погиб не без участия будущего крестителя Руси). При этом с останками князей была проделана уникальная процедура: они были крещены.

Захоронили в Десятинной церкви и первого христианского правителя Руси – Ольгу. При раскопках был найден мраморный саркофаг – считается, что именно в нем упокоилась святая равноапостольная княгиня.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Саркофаг Ольги (?)

В 1039 году Десятинную церковь освятили заново. Почему? Неизвестно. Может, ее достраивали, может, случился пожар. В любом случае, дальше о ней сведений очень мало – около 1037 года в Киеве воздвигли новый «главный собор» — сохранившуюся до сих пор Софию Киевскую, и центр духовной жизни Руси при сыне Владимира Ярославе Мудром переместился сюда.

Десятинная церковь простояла до 1240 года, когда он был разрушен при взятии Киева войсками Батыя: рухнула — то ли нападающие постарались, то ли спасающегося народу набилось столько, что его тяжести храм не выдержал.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Неизвестный святой. Фрагмент фрески Десятинной Церкви

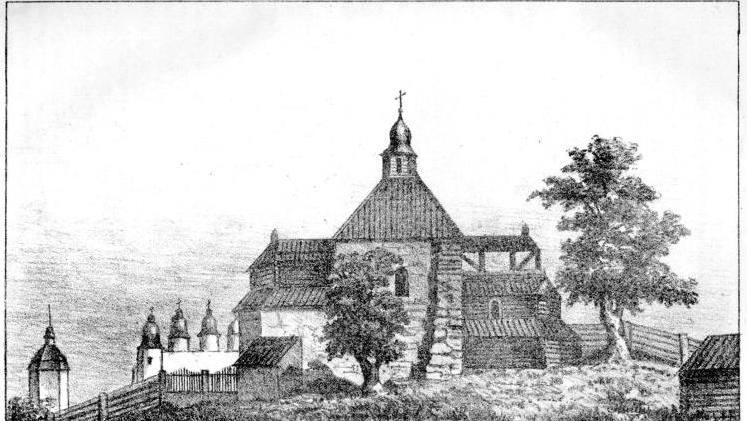

Руины стояли четыре века, до тех пор, как в 1630−1640−х годах митрополит Петр Могила устроил в юго-западном углу руин древнего храма маленькую церковь.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Десятинная церковь Петра Могилы

Храм простоял до 1828 года, когда вместо него на бОльшей территории древней церкви построили новую по проекту архитектора В. П. Стасова, предварительно проведя раскопки. В 1824 году их вел археолог К. Н. Лохвицкий, но даже в то время качество его работы признали ужасным, поэтому в 1826 году Лохвицкого сменил архитектор Н. Е. Ефимов.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Десятинная церковь В.П.Стасова, прозванная «чернильницей»

В 1908—1911 годах те части Десятинной церкви, что не попали под застройку, раскопал Д. Милеев, раскопки которого в 1912—1914 годах продолжил его ученик П. Вельмин. В 1938—1939 годах, после сноса церкви Стасова, не раскопанное Милеевым и Вельминым изучил М. К. Каргер, сводный план раскопок которого стал хрестоматийным.

Но даже эти раскопки оказались неполными, фиксация их результатов была не очень удовлетворительной, сами же они практически уничтожили большую часть сохранившихся руин памятника. Поэтому большая часть того, что мы знаем о храме, относится к числу дискуссионной информации. Простой показатель: даже если говорить о плане церкви, в научный оборот введено более десятка его реконструкций, не говоря уже о попытках реконструировать внешний облик Богородицы Десятинной.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Варианты реконструкции внешнего облика Десятинной церкви

Храм был довольно большой: размеры (по фундаментам, без апсид) — 35 х 37 м. Он выстроен из плинфы — древнего тонкого кирпича— плиток размерами 31 х 31 х 2,5 см). Вот такой вот образец древнерусского зодчества.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Фрагмент пола Десятинной церкви

Кстати, немного о самом слове «зодчество». В Древней Руси под этим словом подразумевали только каменное строительство. «Здати» — строить, создавать, «здо» — глина, из которой изготовляли плинфу. Таким образом, «Создатель» буквально означает «вылепивший из глины», если вспомнить, как (согласно Ветхому Завету) творили человека.

Да и летописи разделяли каменное и деревянное строительство: когда употреблялся термин «създа» — то совершенно определенно имелась в виду каменная постройка, когда «постАви» — деревянная. Так что с точки зрения древнерусского человека «деревянное зодчество», музеи которого сейчас существуют и в России и на Украине – оксюморон.

Казалось бы, после раскопок Каргера и музеефикации “плана” церкви, можно ставить точку – очень много неясного, но откуда взять новые данные?

Новые открытия

Тем не менее, оказалось, что есть откуда. В начале XXI века у властей Украины неоднократно возникала идея восстановить Десятинную церковь. Непонятно, конечно, что именно собирались восстанавливать и в каком виде, но в любом случае, это инициировало новые раскопки.

С 2005 года фундаменты храма снова полностью раскопали российские и украинские археологи (руководили раскопками выдающиеся археологи Глеб Ивакин (Киев) и Олег Иоаннесян (Санкт-Петербург, Эрмитаж). На этот раз раскопки провели максимально тщательно, не торопясь, фиксируя каждый камень. Как рассказывал Иоаннесян, все потому, что денег давали мало, то и дело раскопки вставали – и было время внимательно изучить результат.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Раскопки Ивакина/Иоаннесяна

Археологи пришли к выводу, что он на самом деле был совсем не таким, каким его считали историки архитектуры. И все существующие реконструкции содержат как минимум одну очень серьезную ошибку.

Во-первых, можно считать доказанным, что храм этот построили сразу. До сих пор считалось, что ядро памятника построено в 989—996 годах, а в XI веке его дополнительно обстроили галереями(по крайней мере частично). Оказалось, что все элементы плана храма, от закладки до освящения, сложились в один период, но в процессе строительства замысел и тип постройки поменялись.

Сначала, как и считалось до сих пор, храм начали строить как крестово-купольный. Так возведены почти все древнерусские храмы до монгольского нашествия, за исключением нескольких построек-ротонд и дворцовых построек.

Но Десятинная церковь – главный храм нового христианского государства. Он должен был быть большой. Своих мастеров-архитекторов, разумеется на Руси не было, а в Византии того времени просто не строили таких больших крестово-купольных зданий.

Уже начав строительство, зодчие поняли, что такого размера крестово-купольные своды им не дадутся, и выстроили более простую в работе и привычную им базилику. Археологи даже установили очень интересный факт: строителям даже пришлось разобрать часть уже построенного здания — в засыпанном в процессе строительства Десятинной церкви древнем рву обнаружены фрагменты кладки.

Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что результаты Ивакина и Иоаннесяна до сих пор дискутируются.

Что почитать о Десятинной церкви

Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961, с.170−174

Ивакин Г.Ю., Пуцко В.Г. Импостная капитель из киевских находок. – Советская археология, 1980, № 1., с. 293−299

Ивакин Г.Ю., Иоаннисян О.М. О новых раскопках Десятинной церкви// Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. М.,2008. Т.1, с 12−19

Каргер М.К. Археологические исследования древнего Киева. Киев., 1950, с. 45−140

Каргер М.К. Древний Киев. М.; Л., 1961, т.2, с.9−59

Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х – начала XII в. М.,

Корзухина Г.Ф. К реконструкции Десятинной церкви. – Советская археология, 1957, №2, с.78

Раппопорт П.А. Русская архитектура X-XIII вв. Каталог памятников (Свод археологических источников, вып. Е1−47). Л., 1982. С. 7 (№1)

Холостенко М.В. З iсторiï зодчества древньоï Русi Х ст.// Археологiя. К. Наукова думка. 1965, т.19, с. 72

Пост — несколько отредактированная статья, написанная для портала pravoslavie.ru