Город как экосистема: «Городские экосистемы»: удастся ли людям сохранить свою среду обитания

«Городские экосистемы»: удастся ли людям сохранить свою среду обитания

Экология

3 июня 2021

Города и мегаполисы относятся к искусственным экосистемам. Они выросли на территориях, где раньше существовали природные биотопы. Именно поэтому связь живой и неживой природы в городских экосистемах играет большую роль. Города получают энергию, пищу, воду из тех экосистем, которые находятся за их пределами.

По данным ООН, городские районы занимают менее 1% поверхности суши, но в них проживает более половины людей на планете. Эта экосистема определяет качество жизни человека. Но именно в городах и мегаполисах сосредоточено множество проблем.

«Неудачное планирование приводит к тому, что в городе почти не остается свободной почвы, на которой среди домов, дорог и заводов могла бы развиваться растительность.

Города растут, а вместе с ними уничтожаются природные объекты: плодородные почвы, водоемы, луга и поля, леса, которые являются средой обитания многих животных и птиц.

Главной проблемой городов является грязный воздух. Как правило, в мегаполисах всегда много автотранспорта, промышленных предприятий, ТЭЦ на угле. Все месте эти факторы приводят к возникновению «черного неба». А ядовитый смог напрямую влияет на здоровье населения.

Не меньше неудобств горожанам доставляет мусор. Нередко кучи отходов по вине человека появляются в других экосистемах, загрязняя почвы и водоемы.

Еще одной угрозой для городских экосистем является изменение климата. Мегаполисы уже сейчас сталкиваются с перегревом – температура в них на несколько градусов выше, чем за пределами «каменных джунглей».

«Все будет напрочь «съедено» ростом опасных метеорологических явлений. Та беда, которая характерна для Краснодарского края – волны жары – станет серьезной проблемой для большей части России. Мы будем жить в гораздо более неустойчивом климате. Волны жары докатятся и до нас, это будет беда и Московской области», – объяснил климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин.

Арктические города тоже столкнулись с таянием вечной мерзлоты. Участки, где стоят дома коренного населения, деградируют. Например, в Якутии уже сейчас ученые фиксируют значительные просадки грунта на площадях от 15 до 25 км. Из-за этого начинают проваливаться дороги, образовываться болота и термокарстовые озера. В этом году жители Якутии едва не потеряли всех северных оленей. Из-за неустойчивого климата животные не могли добраться до лишайников, земля покрылась коркой льда, которую не могли разбить копытные.

Фото: leolintang – istockphoto.com

Поделиться:

Читайте также

Экология

«Экология России» объявляет старт фотоконкурсу «По своей природе»

-

Экология

Красноярка научилась делать одноразовую посуду из моркови и свеклы

Главное

Отходы

Пока нет технологий для утилизации отходов БЦБК

Большинство водохранилищ страны регулируется по устаревшим правилам

Часть 3.

1. Город как экосистема. Особенности.

1. Город как экосистема. Особенности.3. Биологические и социальные аспекты жизни собак и кошек в населенных пунктах.

3.1. «Экологическое равновесие» в городе и его отличие от природного.

3.1.1. «Экологическое равновесие».

Начнем по порядку – с «экологического равновесия». Точнее, с общих закономерностей экологической системы населенных пунктов. Они и определяют, каким образом складываются те или иные относительно устойчивые («равновесные») состояния городской экосистемы.

Заметим, что термин «экологическое равновесие» сейчас популярен в свете идей охраны природы и «зеленого» движения. В строгом смысле такое «равновесие» — явление, возникшее естественным путем. Его уместно использовать для описания естественных экологических систем, например, леса, где сложнейшие взаимосвязи между видами флоры и фауны формировались на протяжении тысячелетий, и где каждое рождение и каждая смерть не напрасны и служат для поддержания общего баланса.

3.1.2. Общие закономерности и связи между элементами городской экосистемы .

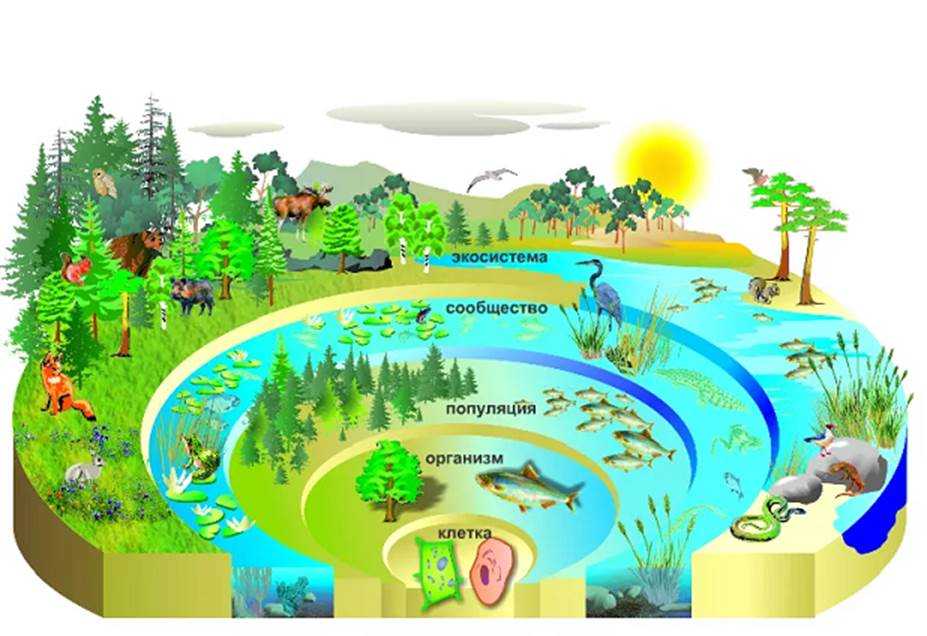

Упрощенно говоря, экологическая система – это рассматриваемая как целое совокупность живых существ, со всеми своими взаимными связями, находящихся в общей для них среде обитания.

Город как экосистема значительно отличается от экосистем природных. Рассмотрим разницу подробнее, особо обращая внимание на наиболее интересующие нас, значимые виды животных.

Современный город как среда обитания – прежде всего совершенно эволюционно уникальное и абсолютно новое в истории Земли сочетание искусственных неживых объектов (дома, дороги, автотранспорт и т. д.) и огромного количества особей одного вида разумных существ – то есть людей, создающих и изменяющих эти объекты. Города возникли и существуют в природных, естественных ландшафтах; их экосистема в какой-то мере включает в себя элементы прежней, существовавшей до возникновения города, природной экосистемы – но это лишь отдельные элементы, а не целостная система.

д.) и огромного количества особей одного вида разумных существ – то есть людей, создающих и изменяющих эти объекты. Города возникли и существуют в природных, естественных ландшафтах; их экосистема в какой-то мере включает в себя элементы прежней, существовавшей до возникновения города, природной экосистемы – но это лишь отдельные элементы, а не целостная система.

Городская экосистема как тип сформировалась в ничтожный по природным меркам срок – несколько десятилетий, в лучшем случае веков. Тогда как типы естественных экосистем формировались на протяжении, по меньшей мере, десятков и сотен тысяч лет.

В экосистемах осуществляется круговорот вещества и энергии. В естественных экосистемах (крупных, уровня биогеоценозов) существует в основном замкнутый круговорот вещества. Животные получают пищу (органическое вещество) и, соответственно, энергию, от местных зеленых растений. Затем органика передается по пищевым цепям (от травоядным к хищникам), вещество всех отмерших животных и растений возвращается обратно в цикл с помощью микроорганизмов-деструкторов. В городе — цикл в основном разомкнутый. Растения являются лишь незначительным компонентом экосистемы, и их обилие регулируется человеком – посредством устройства (или уничтожения) зеленых зон, парков, скверов, газонов и проч. В питании городских позвоночных животных местные растения играют относительно малую роль (например, семена растений служат кормом для всеядных синантропных птиц) или не играют совсем (домашние собаки и кошки не используют городские растения как пищевой ресурс). Преобладающий поток органического вещества, пригодного для потребления крупными животными, поступает в город извне. Основная часть органики ввозится в город человеком (в виде пищевых продуктов – результат внегородского сельхозпроизводства, рыболовства и т.д.). Большая доля отходов также выводится за пределы поселения, например, на свалки. Итак, основные источники пищи для крупных животных контролируются человеком – как городской растительный мир, так и основной ресурс – продукты питания.

В городе — цикл в основном разомкнутый. Растения являются лишь незначительным компонентом экосистемы, и их обилие регулируется человеком – посредством устройства (или уничтожения) зеленых зон, парков, скверов, газонов и проч. В питании городских позвоночных животных местные растения играют относительно малую роль (например, семена растений служат кормом для всеядных синантропных птиц) или не играют совсем (домашние собаки и кошки не используют городские растения как пищевой ресурс). Преобладающий поток органического вещества, пригодного для потребления крупными животными, поступает в город извне. Основная часть органики ввозится в город человеком (в виде пищевых продуктов – результат внегородского сельхозпроизводства, рыболовства и т.д.). Большая доля отходов также выводится за пределы поселения, например, на свалки. Итак, основные источники пищи для крупных животных контролируются человеком – как городской растительный мир, так и основной ресурс – продукты питания.

Пищевые связи между видами в природной экосистеме существуют в виде сложных долгосрочных многозвенных цепей, образующих целые биоценотические сети.

В городе же пищевые связи в значительной степени случайные и короткие – потому, что в питании животные привязаны к человеку, а не друг к другу (за исключением остатков природной среды в виде лесопарков и т.д.).

Человек определяет не только характер и обилие кормовой базы в городе, но и «пространственные ресурсы» — то есть предоставляет для животных убежища, укрытия, логова в своих зданиях и сооружениях, определяет пространственные характеристики местообитаний (жилая застройка, склады, промышленная застройка и т.д.). Это происходит двояким образом: 1. целенаправленно, когда люди специально создают условия для комфортной жизни для избранных животных (как правило, домашних) в своих квартирах, домах, дворах, и 2.

И климатический фактор значительно зависит от человека: температурный режим в предоставляемых человеком укрытиях значительно отличается от природного — домашние животные зимой не страдают от холода в квартирах хозяев. А бездомные собаки и кошки и дикие животные-синантропы (см. ниже) – могут греться в открытых подвалах, на чердаках, вблизи трубопроводов теплоснабжения и т. п.

Таким образом, и большинство так называемых абиотических (не связанных с питанием) факторов – например, наличие и характер убежищ — также заданы людьми. Даже микроклимат, температурный и световой режимы в городе заметно отличаются от окружающих природных и подвержены значительным локальным вариациям. Таким образом, параметры и кормовой базы, и мест обитания – почти все задано целенаправленной или нецеленаправленной деятельностью человека (см. также Приложение 1)

также Приложение 1)

Сумма, доступность и распределение всех ресурсов определяют потенциальную максимальную численность того или иного вида – так называемую «поддерживающую емкость среды». Деятельность человека по активному регулированию численности того или иного вида определяет, достигнет ли она максимально возможных значений или нет.

3.1.3 Стабильность и равновесие.

Стабильность экосистем — естественной и городской — разная. В сложившейся природной экосистеме ни один вид не может резко поменять условия, в городе – человек обладает такой возможностью. «Природная система – обладает сравнительно высокой стабильностью, имеется динамическое равновесие и саморегуляция. У городской – стабильность низкая, система постоянно подвергается различным антропогенным возмущениям. Саморегуляция почти отсутствует, человек сам должен выполнять регуляторную функцию» (Клауснитцер Б. Экология городской фауны. М., 1990).

Особенно хочется обратить внимание на последний тезис ввиду распространяемых идей о якобы присущей городским животным саморегуляции (или «саморегулировании») своей численности. «Саморегуляция» численности животных в городе, особенно животных домашних – это «саморегуляция» воды в стакане. Чем больший по размеру стакан возьмет человек — тем больше воды в него влезет. Чем более (менее) благоприятные в экологическом смысле условия создаст человек, осознанно или неосознанно, для определенного вида в городе – тем больше (меньше) будет численность этого вида. Размеры стакана – то есть параметры экологических ниш, задаются человеческой деятельностью. Весь этот контроль осуществляется либо преднамеренно, либо непреднамеренно – косвенная регуляция численности и межвидовых отношений за счет изменения параметров городской среды.

«Саморегуляция» численности животных в городе, особенно животных домашних – это «саморегуляция» воды в стакане. Чем больший по размеру стакан возьмет человек — тем больше воды в него влезет. Чем более (менее) благоприятные в экологическом смысле условия создаст человек, осознанно или неосознанно, для определенного вида в городе – тем больше (меньше) будет численность этого вида. Размеры стакана – то есть параметры экологических ниш, задаются человеческой деятельностью. Весь этот контроль осуществляется либо преднамеренно, либо непреднамеренно – косвенная регуляция численности и межвидовых отношений за счет изменения параметров городской среды.

Размах человеческого регулирования потенциально почти безграничен и лимитирован только специфическими цивилизационными факторами: доступными технологиями и экономической целесообразностью. Например, теоретически можно строить здания абсолютно без малых пустот и полостей, в которых живут грызуны, но в массе это технологически сложно и экономически невыгодно (пока?). В эти параметры регулирования, кстати, может входить и благоприятствование одному виду в ущерб другому (см. ниже).

В эти параметры регулирования, кстати, может входить и благоприятствование одному виду в ущерб другому (см. ниже).

3.1.4 . Комменсализм городских животных по отношению к человеку. Пищевые цепи.

Если рассматривать только высших позвоночных животных — впрочем, это частично касается и многих групп беспозвоночных — то выясняется, что городская экосистема сильно обеднена видами по сравнению с большинством естественных экосистем, зато основные виды обычно представлены «неестественно» большим числом особей на единицу площади. Это: 1) домашние собаки и кошки, в том числе и бездомные, а также все прочие домашние животные, содержащиеся в городе и 2) дикие синантропные животные, классические примеры — крысы, мыши, воробьи, вороны, чайки и т.д. Их численность в немалой степени зависит от степени лояльности животных к человеку – наиболее многочисленны те, кто меньше человека боятся. Разница между бездомными домашними животными и дикими синантропными животными заключается в том, что домашние животные были приспособлены человеком к жизни рядом с ним (одомашнены) и когда-то введены в населенные пункты ради определенных утилитарных целей; дикие синантропные животные в общем сами приспособились к соседству с человеком и поселились в городе самостоятельно или вследствие случайного, непреднамеренного завоза. Домашние животные прошли целенаправленный или нецеленаправленный искусственный отбор в ходе процесса одомашнивания, дикие синантропные такого отбора не проходили.

Домашние животные прошли целенаправленный или нецеленаправленный искусственный отбор в ходе процесса одомашнивания, дикие синантропные такого отбора не проходили.

С точки зрения использования пространства городские животные — это квартиранты человека, обитающие в его искусственно созданном для себя ландшафте. А в аспекте пищевых (трофических) межвидовых отношений большинство крупных городских животных являются нахлебниками-«комменсалами» по отношению к человеку, в своем питании полностью или почти полностью от него зависящими, подъедающими за ним пищу, которая человеку уже не нужна (отбросы) или которую он специально выделяет животным (подкормка). «Комменсализм» иногда определяется как сотрапезничество или нахлебничество. Происхождение термина — от латинских cum – «вместе», «с» и mensa – «стол». Является формой взаимоотношения видов, при котором один вид – хозяин — предоставляет для другого условия для существования, сам экологически не завися от нахлебника. Примеры из природы – акула и рыба-прилипала, лев и шакал. Но комменсализма таких масштабов, как в городе, природа, пожалуй, не знает. Один вид — человек кормит огромное количество крупных животных, причем нескольких видов сразу.

Но комменсализма таких масштабов, как в городе, природа, пожалуй, не знает. Один вид — человек кормит огромное количество крупных животных, причем нескольких видов сразу.

(Как и при природном комменсализме, численность хозяина-человека трофически не зависит от численности нахлебников (но не наоборот!). В биологическом смысле это односторонняя связь – ведь комменсалы не объедают человека как вид, конкурируя с ним за пищу, и не охотятся на него. (Впрочем, категоричность этого тезиса в отношении собак в современных российских условиях можно поставить под сомнение, так, бездомные собаки могут перехватывать у бомжей объедки из контейнеров – конкуренция, а случаи гибели людей от нападений собак можно расценивать как пример охоты. Однако эти исключения не делают погоды. Кроме того, человек подчиняется не только непосредственным биологическим закономерностям, и животные могут оказывать на него воздействие в других сферах: санитарного благополучия и комфортности среды обитания, социально-психологической и др. Но в любом случае, животные намного больше зависят от человека, чем он от них).

Но в любом случае, животные намного больше зависят от человека, чем он от них).

Проанализируем подробнее некоторые закономерности городской экосистемы применительно к этим самым значимым видам животных. Как уже было указано, пищевые продукты человека, в том числе и в виде отбросов – первое звено коротких трофических цепей. Вторым звеном и являются основные синантропные и домашние животные. Далее «пищевые цепи выедания», как правило, не простираются – то есть нет или немного видов-хищников, строящих свое существование на поедании представителей первого звена. Ведь отбросов и подкормки относительно много, кроме того, они на любой вкус (для воробьев – мелкие крошки на асфальте, для голубей – крошки покрупнее, для крыс – объедки в мусоропроводах, для собак – в пакетах из баков или из рук прохожих). Так человеческой деятельностью не только предоставлен обильный корм, но и заметно разделены в пищевом отношении «экологические ниши» среди всеядных синантропов и домашних животных. Это позволяет существовать очень плотным популяциям, переводит межвидовую конкуренцию «за пищу» на периферию «экологических ниш» (если не происходит радикальной перестройки среды человеком, дающей преимущество тому или иному виду) и делает хищничество ради прокорма относительно неважным для выживания видов. (Что, однако, автоматически не означает мирного сосуществования. Есть сильная внутривидовая конкуренция, есть и «охота ради охоты», часто инспирируемая человеком.) Настоящих природных хищников, существующих именно за счет поедания добычи, в городе нет или мало – не очень уживаются они с человеком. (За относительно редкими исключениями вроде охотящихся на голубей ястребов, малочисленных соколов кое-где на высотных зданиях и каменной куницы в южных российских городах и др. В любом случае, их численность ниже той, которая может быть поддержана имеющейся для них потенциальной кормовой базой).

Это позволяет существовать очень плотным популяциям, переводит межвидовую конкуренцию «за пищу» на периферию «экологических ниш» (если не происходит радикальной перестройки среды человеком, дающей преимущество тому или иному виду) и делает хищничество ради прокорма относительно неважным для выживания видов. (Что, однако, автоматически не означает мирного сосуществования. Есть сильная внутривидовая конкуренция, есть и «охота ради охоты», часто инспирируемая человеком.) Настоящих природных хищников, существующих именно за счет поедания добычи, в городе нет или мало – не очень уживаются они с человеком. (За относительно редкими исключениями вроде охотящихся на голубей ястребов, малочисленных соколов кое-где на высотных зданиях и каменной куницы в южных российских городах и др. В любом случае, их численность ниже той, которая может быть поддержана имеющейся для них потенциальной кормовой базой).

Кстати, значительно чаще природные хищники заходят в города не ради охоты, а ради тех же отбросов, которые они собирают на помойках (см. синантропизация и ее последствия в Приложении 4)

синантропизация и ее последствия в Приложении 4)

3.1.5 Устойчивые состояния – результат человеческой деятельности.

Итак, город — это искусственная система, созданная и поддерживаемая человеком, нечто вроде огромного дома или квартиры, в которой только её творец и хозяин — человек — может поддерживать то или иное устойчивое состояние, то есть то самое «равновесие». Это особенно важно для более-менее крупных животных города – прежде всего, это домашние животные (кошки и собаки, в том числе бездомные) и синантропные дикие животные (голуби, крысы, воробьи и т.д.). Их питание зависит от корма, который им специально (кормление) или непреднамеренно (отходы) предоставляет человек. Их дома, убежища, логова и норы либо расположены непосредственно в строениях человека (например, у домашних животных), либо их наличие иным способом зависит от его деятельности, например, для некоторых птиц — от количества высаженных в городе деревьев. Даже климат и освещенность в городе не совсем естественные – даже вне помещений зимой в городе теплее, а ночью – светлее, чем за городом.

Кроме того, история современного типа городской среды, асфальто-бетонного пространства — это всего несколько десятилетий. Этого маловато для возникновения равновесной экосистемы. Человек своей деятельностью постоянно, беспрерывно меняет условия обитания. Связи между видами животных в городе грубее, примитивнее, несбалансированнее, чем в природе.

Следовательно, в городе та или иная экологическая ситуация (относительно устойчивое состояние, характеризующееся определенным числом животных разных видов и их соотношением) возникает не сама собой, а определяется как равнодействующая сил действия или бездействия человека, зависит от его умения или неумения управлять созданной им экосистемой.

Весь этот контроль осуществляется либо преднамеренно, либо непреднамеренно – в последнем случае это косвенная регуляция численности и межвидовых отношений за счет изменения параметров городской среды (подробнее см. Приложение 1.)

p class=

Экосистема города | «Зеленый полюс»

Экологические проблемы городов появились десятки сотен лет назад и не получили своего разрешения до сих пор. Эти проблемы укрупнились вместе с ростом численности и величины городов и несколько трансформировались под влиянием научно-технической революции и индустриализации.

Эти проблемы укрупнились вместе с ростом численности и величины городов и несколько трансформировались под влиянием научно-технической революции и индустриализации.

Город, как экосистема, для своего существования должен получать энергию, пищу и перерабатывать отходы. Проблемой для экологии он стал тогда, когда количество выбрасываемых им отходов: жидких, твердых и газообразных, стало таким по количеству и качеству, что окружающая природа, куда они попадали, не стала справляться с их переработкой. Кроме того, город не может самостоятельно производить такое количество пищи, которое было бы достаточно для его существования. Подтверждением этому может служить общепринятое определение понятия «город». А именно, что это место, где проживает население не занятое в сфере сельскохозяйственного производства. Значит, город не только не перерабатывает свои отходы, как это свойственно экосистеме, он еще не обеспечивает себя пищей. То есть отсутствуют два признака, по которым его можно признать экосистемой.

Если городские экосистемы требуют поступления извне и вывоза за пределы, то такая система неспособна к саморегулированию. Это система полностью зависима от внешнего влияния. Раз так, то — это либо не система, либо искусственная система. Ответ на этот вопрос можно поискать в истории возникновения городов.

Слово город происходит от «ограда» или «ограждать». Слово «город» дало название его жителям – они стали горожане. Затем горожане преобразовались в «граждан» и, наконец, в «цивилизацию». И если с этимологией можно согласиться, то с историей происхождения – не вполне. Происхождение городов чрезвычайно различно. Некоторые вырастали из маленьких населенных пунктов или даже родовых имений. Например, Москва из родового имения купца Кучки. Другие образовывались вокруг или внутри мест жительства владельца земли. Примером тому могут стать многие европейские города. Третьи вырастали на пустых и даже непригодных для жизни землях. Лас-Вегас или Астана. Как бы они ни возникали, основополагающими остаются два фактора – право собственности на землю и разделение труда.

Считается, и это следует из признанного всеми определения, что городами стали населенные пункты, жители которых занимались ремеслами, торговлей, обороной, финансами, а также это место пребывания власти. То есть всем, кроме сельского хозяйства. Таким образом, городское население изначально ставило себя в зависимость от внешнего фактора — от поставок продуктов извне.

Увеличение численности жителей и территориальное расширение вызвало сложности с утилизацией отходов жизнедеятельности как промышленных, так и бытовых. В странах Азии, когда на улицах городов скапливалось слишком много мусора, то жители решали этот вопрос просто – они надстраивали этаж в своих домах. Но это не снимало проблемы с перемещением и транспортировкой людей, товаров, сырья и тех же отходов.

Итак, сырье и продукты надо ввозить, а отходы вывозить. Эти проблемы возникли в процессе развития городов, их роста и укрупнения, а не при их образовании. В дальнейшем, с приобретенным опытом и развитием архитектуры и градостроительства, человечество стало строить более осмысленно. Но как видно окончательного решения проблем так и не нашло. О чем красноречиво говорят экологические проблемы мегаполисов.

Но как видно окончательного решения проблем так и не нашло. О чем красноречиво говорят экологические проблемы мегаполисов.

Таким образов экологические проблемы крупных городов, а точнее, их экосистемы полностью зависят от внешних факторов, а это уже признаки искусственной экосистемы. И чем больше город, тем больше такая зависимость. Образцом искусственной экосистемы, ее вершиной, является аквариум. А город как экосистема очень его напоминает. Существенных различий только два. Во-первых, аквариум изначально создавался как искусственная экосистема, где все компоненты подбираются в интересах и по желанию ее создателя. С момента закладки первого камня, он был частью экосистемы, его окружающей. И лишь со временем превратился в самостоятельную, когда влияние человека на существование живых организмов в городе, стало больше влияния окружающей природной среды. Во-вторых. Для аквариумной экосистемы человек является внешним фактором воздействия, а для города – он и внешнее влияние и внутренняя часть.

Активное развитие горожанами своих промыслов и ремесел, их усердие, что по-латыни означает industria, а также научные открытия, развитие техники, совершенствование технологий, привели к углублению разделения труда. Произошла индустриальная революция, которая охватила не только промышленный сектор, но и сельское хозяйство. Возникли индустриально-городские экосистемы. В чем их особенность? Во-первых, промышленность стала еще одним источником загрязнения экосистемы городов. Во-вторых, сельское хозяйство перестало требовать большого количества рабочих рук. Безработица погнала сельское население в город. Возникли экологические проблемы крупных городов, затем мегаполисов, а теперь еще и агломераций.

городских экосистем | Британика

Использование нефти и плотность населения

См. все СМИ

- Связанные темы:

- город разрастание городов город-район Столичная зона наземная экосистема

Просмотреть весь связанный контент →

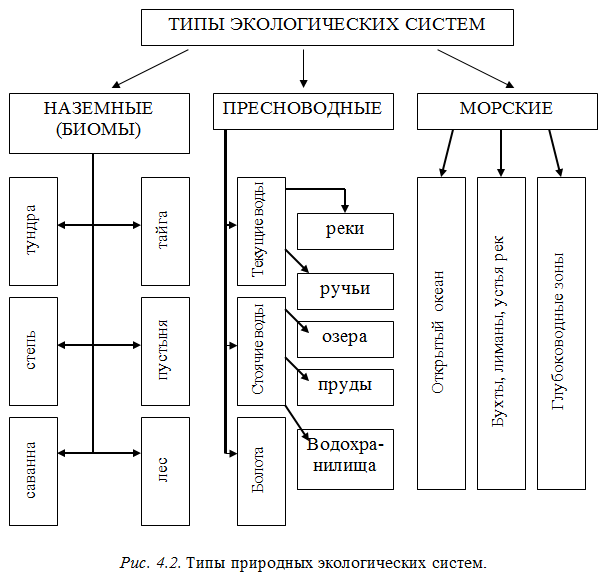

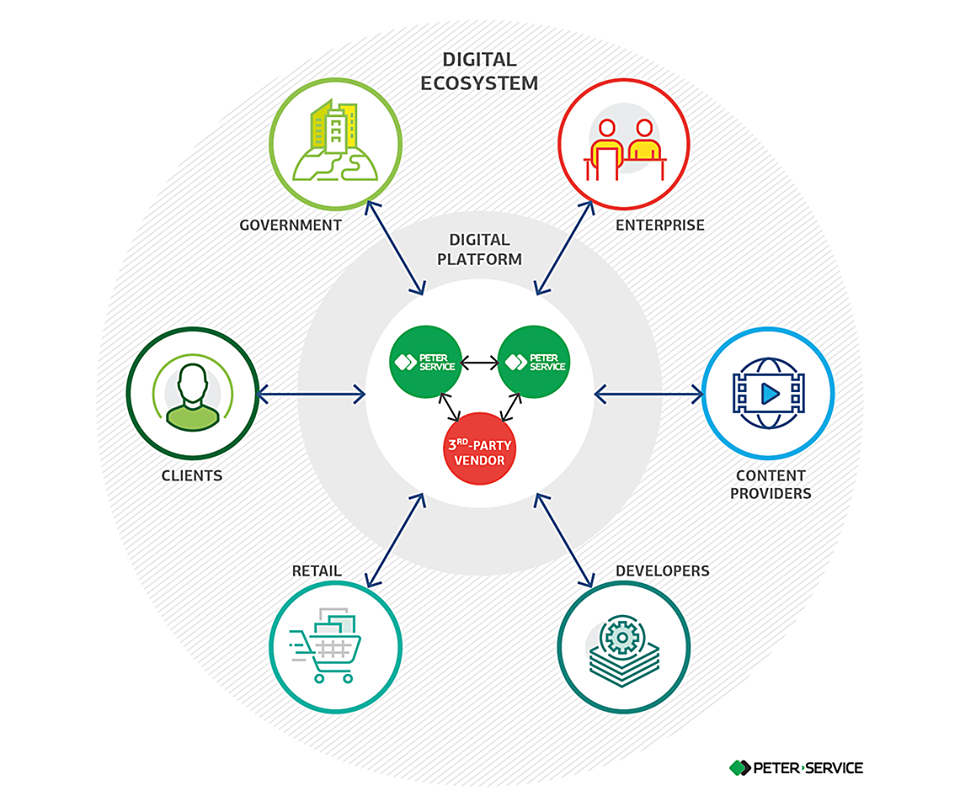

городская экосистема , любая экологическая система, расположенная в пределах города или другого густонаселенного района, или, в более широком смысле, более крупная экологическая система, составляющая весь мегаполис. Крупнейшие городские экосистемы в настоящее время сосредоточены в Европе, Индии, Японии, Восточном Китае, Южной Америке и США, преимущественно на побережьях с гаванями, вдоль рек и на пересечениях транспортных путей. Крупные городские районы характерны для промышленно развитых стран Европы и Северной Америки с XIX в.век. Однако сегодня наибольший рост городов приходится на Африку, Южную и Восточную Азию и Латинскую Америку, и к 2030 г. там будет находиться большинство мегаполисов (т. е. с населением более 10 млн человек).

Крупнейшие городские экосистемы в настоящее время сосредоточены в Европе, Индии, Японии, Восточном Китае, Южной Америке и США, преимущественно на побережьях с гаванями, вдоль рек и на пересечениях транспортных путей. Крупные городские районы характерны для промышленно развитых стран Европы и Северной Америки с XIX в.век. Однако сегодня наибольший рост городов приходится на Африку, Южную и Восточную Азию и Латинскую Америку, и к 2030 г. там будет находиться большинство мегаполисов (т. е. с населением более 10 млн человек).

Структура городские экосистемы

Городские экосистемы, как и все экосистемы, состоят из биологических компонентов (растения, животные и другие формы жизни) и физических компонентов (почва, вода, воздух, климат и топография). Во всех экосистемах эти компоненты взаимодействуют друг с другом на определенной территории. Однако в случае городских экосистем биологический комплекс также включает в себя человеческие популяции, их демографические характеристики, их институциональные структуры и используемые ими социальные и экономические инструменты. Физический комплекс включает в себя здания, транспортные сети, измененные поверхности (например, парковки, крыши и ландшафтный дизайн) и изменения окружающей среды в результате принятия решений человеком. Физические компоненты городских экосистем также включают потребление энергии и импорт, преобразование и экспорт материалов. Такие энергетические и материальные преобразования связаны не только с полезными продуктами (такими как транспорт и жилье), но также с загрязнением, отходами и избыточным теплом. Городские экосистемы часто теплее, чем другие экосистемы, которые их окружают, имеют меньшую инфильтрацию дождевой воды в местную почву и демонстрируют более высокие скорости и объемы поверхностного стока после дождей и штормов. Тяжелые металлы, кальциевая пыль, твердые частицы и антропогенные органические соединения (например, удобрения, пестициды и загрязнители фармацевтических препаратов и средств личной гигиены) также сконцентрированы в городах.

Физический комплекс включает в себя здания, транспортные сети, измененные поверхности (например, парковки, крыши и ландшафтный дизайн) и изменения окружающей среды в результате принятия решений человеком. Физические компоненты городских экосистем также включают потребление энергии и импорт, преобразование и экспорт материалов. Такие энергетические и материальные преобразования связаны не только с полезными продуктами (такими как транспорт и жилье), но также с загрязнением, отходами и избыточным теплом. Городские экосистемы часто теплее, чем другие экосистемы, которые их окружают, имеют меньшую инфильтрацию дождевой воды в местную почву и демонстрируют более высокие скорости и объемы поверхностного стока после дождей и штормов. Тяжелые металлы, кальциевая пыль, твердые частицы и антропогенные органические соединения (например, удобрения, пестициды и загрязнители фармацевтических препаратов и средств личной гигиены) также сконцентрированы в городах.

Расширение больших городских территорий приводит к превращению лесов, болот, пустынь и других прилегающих биомов в районы, предназначенные для жилых, промышленных, коммерческих и транспортных целей. Такое преобразование может привести к образованию бесплодных земель. Кроме того, процесс преобразования фрагментирует оставшиеся дикие или сельские экосистемы на все более мелкие участки, и относительно большое количество субоптимальной среды обитания обнаруживается на границах между оставшимися естественными экосистемами и теми, которые были изменены для использования человеком. Такие «пограничные места обитания» угнетают специализированные виды растений и животных, то есть виды, которые могут переносить узкий диапазон условий окружающей среды. Кроме того, негородские экосистемы с подветренной стороны и ниже по течению от городских экосистем подвержены высоким нагрузкам загрязнения воды, воздуха и интродукции экзотических видов.

Такое преобразование может привести к образованию бесплодных земель. Кроме того, процесс преобразования фрагментирует оставшиеся дикие или сельские экосистемы на все более мелкие участки, и относительно большое количество субоптимальной среды обитания обнаруживается на границах между оставшимися естественными экосистемами и теми, которые были изменены для использования человеком. Такие «пограничные места обитания» угнетают специализированные виды растений и животных, то есть виды, которые могут переносить узкий диапазон условий окружающей среды. Кроме того, негородские экосистемы с подветренной стороны и ниже по течению от городских экосистем подвержены высоким нагрузкам загрязнения воды, воздуха и интродукции экзотических видов.

В городских сообществах животных преобладают универсалы среднего размера, такие как еноты, койоты, опоссумы, скунсы, лисы и другие животные, способные выжить в широком диапазоне условий окружающей среды. Напротив, негородские экосистемы, как правило, содержат специализированные виды и животных, размеры которых варьируются в более широком диапазоне. В городских средах обитания, как правило, преобладают интродуцированные виды растений и животных, которые имеют долгую историю связи с людьми и демонстрируют приспособление к городским условиям. Например, пение птиц в городских районах часто имеет более высокий тон и большую громкость, чем в негородских популяциях того же вида. Более громкая и пронзительная песня позволяет птицам общаться, несмотря на более высокий уровень шума в городах и их окрестностях, а также в пригородных транспортных коридорах.

В городских средах обитания, как правило, преобладают интродуцированные виды растений и животных, которые имеют долгую историю связи с людьми и демонстрируют приспособление к городским условиям. Например, пение птиц в городских районах часто имеет более высокий тон и большую громкость, чем в негородских популяциях того же вида. Более громкая и пронзительная песня позволяет птицам общаться, несмотря на более высокий уровень шума в городах и их окрестностях, а также в пригородных транспортных коридорах.

Понять, как растения, животные и другие организмы адаптируются к городской экосистеме с небольшим изменением их поведения и генов

Посмотреть все видео к этой статье найденные в разных городских районах, имеют тенденцию быть похожими друг на друга. Это экологическое сходство является побочным продуктом структурного сходства городской среды (сопоставимые типы зданий, ландшафтный дизайн и инфраструктура) и преднамеренного или случайного внедрения сходных видов в города, пригороды и пригородные районы, а также субсидий на воду и питательные вещества. обеспечивают люди и их деятельность. Интродуцированные группы включают грызунов, дождевых червей, тенистых деревьев, сорняков и насекомых-вредителей. Кроме того, популяции животных в городских районах иногда демонстрируют признаки генетической дифференциации от сельских популяций того же вида.

обеспечивают люди и их деятельность. Интродуцированные группы включают грызунов, дождевых червей, тенистых деревьев, сорняков и насекомых-вредителей. Кроме того, популяции животных в городских районах иногда демонстрируют признаки генетической дифференциации от сельских популяций того же вида.Различия в конструкции

Несмотря на то, что между городами мира есть много общего, различия возникают в культуре, истории, управлении и влиянии глобальной экономики. Некоторые из оставшихся различий возникают из-за физических условий, таких как засушливость, топография, стихийные бедствия (т. е. риск ущерба от землетрясений, извержений вулканов и связанных с погодой явлений) и удобств, представленных уникальным расположением городской территории на поверхности Земли. Во всем мире центры городов становятся менее плотными по мере того, как люди переселяются в пригороды, которые, в свою очередь, становятся более плотными. Однако пространственные следы городов отличаются от одной части мира к другой. Североамериканские города, такие как Лос-Анджелес и Атланта, печально известны своей протяженностью, в то время как европейские города, такие как Будапешт и Париж, как правило, больше сконцентрированы на общественном транспорте. Следовательно, энергоэффективность выше в городах с высокой концентрацией, чем в мегаполисах, демонстрирующих все признаки разрастания городов.

Североамериканские города, такие как Лос-Анджелес и Атланта, печально известны своей протяженностью, в то время как европейские города, такие как Будапешт и Париж, как правило, больше сконцентрированы на общественном транспорте. Следовательно, энергоэффективность выше в городах с высокой концентрацией, чем в мегаполисах, демонстрирующих все признаки разрастания городов.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Хотя урбанизация традиционно ассоциировалась с более высоким качеством жизни для горожан по сравнению с сельскими жителями, ряд болезней, таких как концентрированная городская бедность, экологическое неравенство и ограниченные экономические возможности, преследуют новые города в развивающихся странах, а также старые постиндустриальные страны. центры городов. Такие проблемы могут быть решены за счет лучшего планирования и экологически сознательного городского проектирования. Одним из решений может быть увеличение «зеленых насаждений» и их более эффективное распределение по городскому ландшафту. Фактически, количество зеленых насаждений, фактически присутствующих в городах, трудно предсказать, исходя из плотности или возраста поселения. В некоторых густонаселенных старых американских городах есть зеленые насаждения, как, например, парки Нью-Йорка площадью 6000 акров (2400 гектаров), которые являются частью почти 39 городских парков.000 акров (около 15 800 га) открытого пространства. Бостон и Кливленд — два других старых города с хорошо развитой сетью открытых пространств. В некоторых крупных городах, таких как Атланта, которые значительно выросли с 1970-х и 1980-х годов, очень мало парковых насаждений, в то время как в других, таких как Феникс, поблизости есть большие пустынные горные парки, но мало открытого пространства, интегрированного в городскую ткань. Городские зеленые насаждения, в том числе пустыни и водно-болотные угодья, дают возможность улучшить экологическую обработку загрязнений и смягчить местный климат. Открытое пространство также обеспечивает зеленые удобства — тень от деревьев, эстетические преимущества природных пейзажей и пространство для отдыха — для всех горожан.

Фактически, количество зеленых насаждений, фактически присутствующих в городах, трудно предсказать, исходя из плотности или возраста поселения. В некоторых густонаселенных старых американских городах есть зеленые насаждения, как, например, парки Нью-Йорка площадью 6000 акров (2400 гектаров), которые являются частью почти 39 городских парков.000 акров (около 15 800 га) открытого пространства. Бостон и Кливленд — два других старых города с хорошо развитой сетью открытых пространств. В некоторых крупных городах, таких как Атланта, которые значительно выросли с 1970-х и 1980-х годов, очень мало парковых насаждений, в то время как в других, таких как Феникс, поблизости есть большие пустынные горные парки, но мало открытого пространства, интегрированного в городскую ткань. Городские зеленые насаждения, в том числе пустыни и водно-болотные угодья, дают возможность улучшить экологическую обработку загрязнений и смягчить местный климат. Открытое пространство также обеспечивает зеленые удобства — тень от деревьев, эстетические преимущества природных пейзажей и пространство для отдыха — для всех горожан.

Городская экология

Зарождающаяся наука о городской экологии, поддисциплина экологии, изучающая взаимодействия между организмами и экосистемами, в которых доминируют люди, в которых они обитают, может предоставить дополнительные решения экологических проблем городов. Экологи впервые начали проводить комплексные исследования растений, животных, почв и условий окружающей среды в городах вскоре после Второй мировой войны, когда в европейских городах было много пустующих участков. Они начали традицию исследования открытых пространств, которые поддерживали добровольные растительные сообщества и связанные с ними популяции животных. Экологическое планирование возникло как профессиональная дисциплина, в которой применялись знания об открытых пространствах в городских районах, чтобы увеличить биологическое разнообразие и удобства, происходящие из зеленых участков в городах.

Другая традиция зародилась в социологии, которая применяла экологические концепции, такие как конкуренция и преемственность, к человеческим сообществам городов. В 1990-е годы активизировались экологические исследования в городских районах. Чтобы справиться со сложной мозаикой землепользования, из которых сейчас состоят города, пригороды и пригороды, традиции были объединены со знаниями, взятыми из других дисциплин, чтобы установить комплексный экологический подход к изучению городских экосистем.

В 1990-е годы активизировались экологические исследования в городских районах. Чтобы справиться со сложной мозаикой землепользования, из которых сейчас состоят города, пригороды и пригороды, традиции были объединены со знаниями, взятыми из других дисциплин, чтобы установить комплексный экологический подход к изучению городских экосистем.

Экология городов приобретает все большее значение в результате миграции большей части населения Земли в города. Одним из побочных продуктов этого беспрецедентного явления является то, что городские районы мира расширяются до экологически уязвимых мест, где они изменяют структуру экосистемы за счет загрязнения и преобразования землепользования в естественную среду обитания. Знания, полученные в результате изучения биологических сообществ в городах, могут помочь в разработке улучшенного городского дизайна и принятии решений для решения таких проблем.

С.Т.А. ПикеттL222 Город как экосистема

Города противоестественны? Они существуют уже шесть или семь тысяч лет.

— Эван Айзенберг, Экология Эдема

В ходе эволюции от групп диких приматов к все более сложным и высокотехнологичным обществам люди стали считать себя независимыми от природы . Эта перспектива, пожалуй, наиболее распространена в городах, которые пространственно отделены от природного ландшафта.

Тем не менее, города, как и все населенные пункты, в решающей степени зависят от естественных экосистемных процессов для основных жизнеобеспечивающих услуг, таких как очистка воздуха, регулирование климата, разложение отходов и поток товаров, таких как продукты питания, фармацевтические препараты и пресная вода. Кроме того, города сами по себе являются своего рода экосистемой ; у них есть абиотические и биотические компоненты, которые взаимодействуют, создавая потоки энергии и круговорот материи.

Взрывной рост населения, сопровождающийся потреблением ресурсов и производством отходов, привел к крупномасштабным изменениям в окружающей среде. Люди превратили почти половину пригодных для жизни земель Земли в городские и сельскохозяйственные системы, изменили химический состав атмосферы и ускорили темпы вымирания видов и вторжений в ранее незанятую среду обитания. Как центры плотности населения, города могут играть жизненно важную роль как в сохранении оставшегося открытого пространства, так и в обеспечении рационального использования ресурсов Земли.

Люди превратили почти половину пригодных для жизни земель Земли в городские и сельскохозяйственные системы, изменили химический состав атмосферы и ускорили темпы вымирания видов и вторжений в ранее незанятую среду обитания. Как центры плотности населения, города могут играть жизненно важную роль как в сохранении оставшегося открытого пространства, так и в обеспечении рационального использования ресурсов Земли.

Создание устойчивых городов требует понимания проблем наших существующих подходов и оценки потенциала изменений, который прочно укоренен в понимании экологии экосистемы. Акцентируя внимание на городах как на экосистемах, этот курс применяет экологические принципы к устойчивому использованию энергии и ресурсов. Мы рассматриваем соответствующий размер экономики человечества по отношению к биофизическим ограничениям Земли. Мы обращаемся к тезису о том, что для того, чтобы стать лидерами в области устойчивого развития, городам необходимо будет перейти от неограниченной линейной модели (или модели «от колыбели до могилы») к ограниченной циклической модели, основанной на естественных экосистемных процессах, предполагающей более низкую пропускную способность возобновляемых источников энергии. энергия и поток материалов «от колыбели к колыбели».

энергия и поток материалов «от колыбели к колыбели».

Устойчивое развитие требует большего, чем экологическое и научное понимание. Это влечет за собой примирение и синергию между экологическими, экономическими и социальными проблемами и, таким образом, требует знаний, интегрированных в разные области. Три различных типа знаний являются ключевыми и подчеркиваются в этом курсе: информация (факты, концепции, принципы), навыки (критическое осмысление информации и действие в соответствии с ней) и чувство места, или чувство связанности с окружающей средой и миром. все сообщество жизни, как человеческой, так и нечеловеческой.

Этот курс повышает компетентность в следующих областях:

| Знание, Навык | Значение |

|---|---|

Биоразнообразие и экосистемные услуги: Сравните естественные, культивируемые и городские экосистемы с точки зрения экосистемных процессов (потока энергии, круговорота питательных веществ), биоразнообразия, экосистемных услуг (например, производство продуктов питания, очистка воды и воздуха, рекреация и эстетика). удовольствие) и экологические ограничения. удовольствие) и экологические ограничения. | Ценить зависимость человека от экосистем. |

| Общее изменение: Оценить экологический след человека в индивидуальном, муниципальном и глобальном масштабах с использованием модели IPAT. | Признать масштаб, риски и этические аспекты глобальных изменений, вызванных деятельностью человека. |

| Устойчивое развитие: Интеграция экологических, экономических и социальных соображений при анализе и проектировании систем человек-окружающая среда (например, продуктов питания, энергии, искусственной среды). | Развитие гражданской этики, чувства места и чувства человеческого потенциала союз с природой. |

Информационная грамотность и умение считать: Выявлять, оценивать и применять информацию из соответствующих источников, включая научную литературу, для информирования, анализа и убеждения как в устной, так и в письменной форме. Удобно работать с числами и единицами измерения, оценивать относительные числовые величины. Удобно работать с числами и единицами измерения, оценивать относительные числовые величины. | Ценить разумное использование информации , включая роль науки и математики в решении вопросов устойчивого развития. |

| Работа в команде: Практикуйте навыки работы в команде, такие как общение и координация, эмпатия, организация, гибкость и сотрудничество, ответственность и умение идти на компромисс. | Развивайте навыки межличностного общения и перспективы для эффективной работы и повышения устойчивости в мире взаимозависимых отношений . |

Обучение служению в сообществе включено в этот курс как способ закрепить все компетенции курса. С помощью как прямых услуг, так и проектов учащиеся будут помогать партнерам по сообществу, помогая Блумингтону стать более устойчивым городом.

Продвижение экосистемного подхода в городах

Более половины населения мира в настоящее время проживает в городских районах, и их доля и численность продолжают расти. В будущем нам потребуются совершенно иные способы планирования, строительства и управления городами.

В будущем нам потребуются совершенно иные способы планирования, строительства и управления городами.

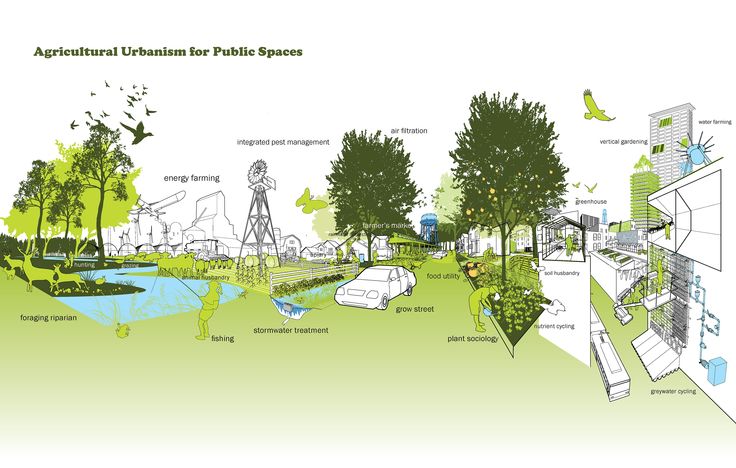

По крайней мере, с 1970-х годов исследователи проводят долгосрочные исследования, чтобы понять, как города изменяют экосистемы. Теперь основное внимание уделяется тому, что экология может сделать для городов. Экосистемный подход включает природу в городские среды, чтобы сделать их более устойчивыми, пригодными для жизни и жизнестойкими, и означает управление самими городами как экосистемами: сложно связанными, динамичными подсистемами социальных, искусственных и природных компонентов. Этот подход включает в себя такие понятия, как «зеленая инфраструктура», решения, основанные на природе (принятие устойчивых методов, использующих мир природы) и адаптация на основе экосистем (управление природными экосистемами, чтобы помочь городам справиться с изменением климата).

Одним из многих привлекательных демонстрационных проектов является Вертикальный лес ( Bosco Verticale ) в Милане, Италия. Там на фасадах двух жилых башен высажено более 900 деревьев и тысячи кустарников и другой флоры для улучшения качества воздуха и накопления углерода. Выгоды были оценены как равные выгодам, предлагаемым 2 гектарами естественного леса. Тем временем по всему Китаю строятся «города из губки», чтобы смягчить последствия все более частых и сильных наводнений. Крыши покрываются растительностью, восстанавливаются водно-болотные угодья, а дороги и другие пространства проектируются с водопроницаемыми поверхностями. Городские власти надеются, что они будут поглощать достаточно дождевой воды, чтобы предотвратить крупные наводнения.

Там на фасадах двух жилых башен высажено более 900 деревьев и тысячи кустарников и другой флоры для улучшения качества воздуха и накопления углерода. Выгоды были оценены как равные выгодам, предлагаемым 2 гектарами естественного леса. Тем временем по всему Китаю строятся «города из губки», чтобы смягчить последствия все более частых и сильных наводнений. Крыши покрываются растительностью, восстанавливаются водно-болотные угодья, а дороги и другие пространства проектируются с водопроницаемыми поверхностями. Городские власти надеются, что они будут поглощать достаточно дождевой воды, чтобы предотвратить крупные наводнения.

Различные отдельные проекты раскрывают преимущества экосистемного подхода, включая очистку воды, улучшение общественного здравоохранения, снижение подверженности стихийным бедствиям, повышение устойчивости и социальной справедливости, но потребуется гораздо больше, чтобы изменить будущее городов и достичь согласованных глобальных целей. в Целях устойчивого развития Организации Объединенных Наций и новых руководящих принципах, включенных в Новую программу развития городов.

Необходимо преодолеть несколько препятствий: исследователи и практики должны проанализировать то, что не сработало, разработать подходы, подходящие для глобального юга, и научиться системно объединять разрозненные усилия.

Наука должна помочь сделать городскую жизнь устойчивой

Начнем с того, что исследования должны выходить за рамки отдельных историй успеха. Исследователи должны задаться вопросом, когда и в какой степени экосистемный подход действительно сможет заменить обычную инфраструктуру. Если он должен быть серьезно включен в городскую структуру, его эффективность, ограничения и масштабируемость должны обсуждаться открыто и сравниваться с общепринятыми инженерными решениями. Например, для озеленения крыш могут потребоваться значительные водные ресурсы; там, где воды не хватает, важно инвестировать в технологии повторного использования «серой воды» или сточных вод из домашних хозяйств и офисов. Тот факт, что такую критику трудно найти в литературе, свидетельствует о том, что экосистемный подход все еще находится на ранней стадии практического применения.

Кроме того, экосистемный подход должен быть оценен и применен на глобальном юге. Подавляющее большинство исследований проводится в городах Европы или Северной Америки, а некоторые — в Китае. Но самые большие проблемы лежат в других частях Африки, где урбанизация идет особенно быстро, а также во многих развивающихся странах Азии и Латинской Америки.

Здесь приоритеты и соответствующие решения будут различаться. Например, Амстердам инвестировал 20 миллионов евро (23 миллиона долларов США) и привлек до 55 миллионов евро в качестве софинансирования для своей «Зеленой программы» на 2015–2018 годы. Развивающимся городам с их ограниченными финансовыми средствами часто необходимо сначала удовлетворить более серьезные и неотложные потребности в инфраструктуре, такие как санитария и водоснабжение.

Я видел это на работе. Сразу после получения докторской степени в Токийском университете я взялся за проект по лесовосстановлению горнодобывающего предприятия в Мааньшане, Китай. Подход оказался успешным примерно на 1400 экспериментальных участках в Японии. Однако наши местные коллеги не видели смысла в посадке местных деревьев, которые они не считали ни красивыми, ни полезными. Они также были обеспокоены стоимостью содержания и мониторинга лесонасаждений. В итоге мы разработали план по кольцу участка фруктовыми деревьями. Они приносили доход, который поддерживал рабочих и способствовал успеху проекта. И исследователи, и практики должны научиться искусству адаптации.

Подход оказался успешным примерно на 1400 экспериментальных участках в Японии. Однако наши местные коллеги не видели смысла в посадке местных деревьев, которые они не считали ни красивыми, ни полезными. Они также были обеспокоены стоимостью содержания и мониторинга лесонасаждений. В итоге мы разработали план по кольцу участка фруктовыми деревьями. Они приносили доход, который поддерживал рабочих и способствовал успеху проекта. И исследователи, и практики должны научиться искусству адаптации.

Больше всего важна интеграция. Прямо сейчас проекты помечены как «зеленые» для добавления растительности, «синие» для водоемов и «серые» для застроенных систем. Нам нужно больше «калейдоскопов», объединяющих все эти элементы и многое другое. Города следует рассматривать как экосистему, в которой доминирует человек, с природными, социальными, техническими, экономическими и культурными компонентами, и нам необходимо применять системные принципы — общепризнанный подход в городской экологии — для управления ими.