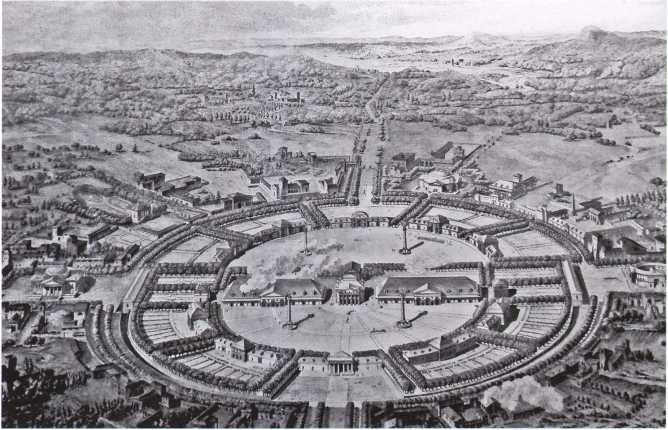

Город шо: Солеварня в Арк-э-Сенан и идеальный город Шо – 27.) Проект города Шо. Арх. К.Леду.

Солеварня в Арк-э-Сенан и идеальный город Шо

Солеварня в Арк-э-Сенан. Вид с высоты птичьего полета.

.

Бог! Сотворивший миры, ты снисходительно наблюдаешь, как мы пытаемся по мере сил украсить часть мира, которую ты уступил нам. Твой храм царит над всеми зданиями, подобно тому, как наша любовь к тебе преобладает над всеми чувствами.

Клод Николя Леду.

.

Проект идеального города Шо, над которым Клод Николя Леду работал все последние годы жизни, отойдя от практических дел, описан в трактате «Архитектура, рассмотренная в отношении к искусствам, нравам и законодательству» и является своего рода духовным завещанием зодчего. Этот идеальный город «вырос» из реального проекта, заказ на который Леду получил в 1773 году вскоре после вступления в Королевскую академию архитектуры. Для того чтобы понять важность проекта, следует вспомнить о роли, что играла в то время соль. Она являлась единственным средством, способным увеличить срок хранения пищевых продуктов, из одного только этого факта вытекает ее немалая ценность; она также имела большое значение в разных отраслях производства: дубильной, мыловаренной, красильной, а также в медицине и пр. Особый налог на соль (габель) приносил в казну государства значитель ные средства, даже духовенство, освобожденное от всех повинностей, выплачивало табель. Повышение налога на соль происходило постоянно и долгое время было самым простым средством пополнения бюджета, поэтому соляное производство всегда находилось под пристальным вниманием королевских фискальных служб.

Дом директора.

.

Для строительства было выбрано место недалеко от старых соляных разработок, еще с античных времен располагавшихся здесь, в местечке Салин провинции Франш-Конте, где Леду числился в Службе вод и лесов. Истощенные веками интенсивной эксплуатации леса вокруг Салина больше не могли снабжать соляное производство, и его решено было перенести примерно на 20 километров в сторону лесов Шо и деревушек Арк и Сенан. Соль тогда производилась методом выпаривания на гигантских сковородах из воды соляных источников в Салин. Для притока вод в новое место проложили трубы из просверленных стволов елей, которые были заменены на металлические в 1788 году. Таким образом, проект находился под патронажем двух ведомств — Службы королевских откупщиков и Службы вод и лесов. Как и в случае с парижскими заставами, заказчики сами должны были изыскать средства и найти исполнителя. Договор о строительстве и последующей эксплуатации завода был подписан с предпринимателем Монкларом. Согласно договору, Монклар обязался возвести не только производственные сооружения, но и здания, которые выполняли бы обслуживающие функции: дома для рабочих, торговые лавки, водохранилища, сушильни для соли, ряд гидравлических установок. Кроме того, «здания необходимы для проживания его самого, его служащих, а также служащих генерального откупщика, достойное помещение для представителей генерального откупщика, зал для приемов, суд, тюрьму для отправления правосудия Его Величества». План, как видим, довольно обширный, но Леду вышел даже за его пределы, создав более глубокую и детальную программу целого города при производстве (строительство таковых станет возможно только в XX веке). В предисловии к своему трактату зодчий критикует уже имеющиеся во Франции соляные разработки и поселения при них. Он мечтает о том, что со временем фабрики будут генерировать рядом с собой города, вокруг которых непременно расположатся места для отдыха и развлечений.

.

«Каждое здание своей композицией “представляет” (как в театре представляют пасторальные или трагические сцены) храм или дворец, общественное здание или частный дом. Эти различные здания приемами своего украшения должны объявить зрителю о своем предназначении, и, если они этого не делают, они грешат против выразительности и не являются тем, чем они должны быть», — писал К. Н. Леду

План пропилей

Макет солеварни

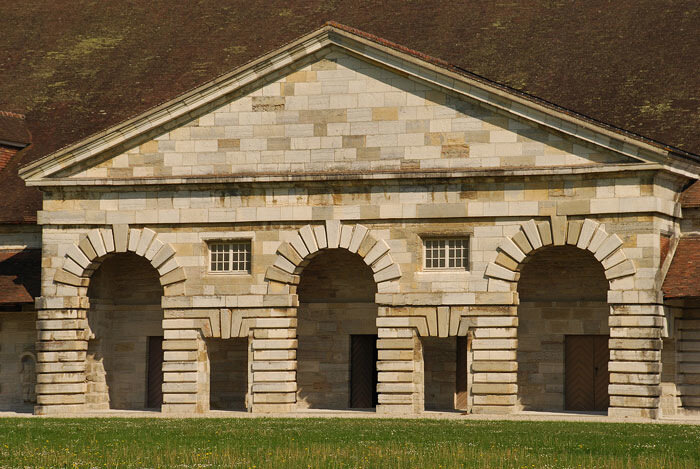

Портик пропилей

Первый план солеварни

При составлении первого плана Леду использовал прямоугольную форму и оставался в рамках принятых

План солеварни.

Первый план был создан Леду еще до официального назначения на должность архитектора проекта. Он сделал его, даже не выезжая на местность, а опираясь только на сведения разных служб.

тогда для подобного рода строительства решений. Промышленная архитектура не сформировала еще своих устойчивых, легко узнаваемых форм, которые она начнет приобретать в XIX веке с развитием промышленности в целом.

Этот план самим Леду впоследствии был назван поспешным, он указал на его слабые места: потенциальная пожароопасность из-за близости производственных и жилых помещений и плохое проветривание территории. В своей книге, критикуя этот план, он пишет, что был слишком занят только одной идеей — сэкономить как можно больше времени при производстве, и в очень витиеватой форме выражает простую мысль: творцу не следует торопиться, а тщательное изучение предмета только способствует развитию воображения архитектора.

Для второго плана Леду выбирает круговую композицию и создает план в форме эллипса. Вот как он рассуждает о достоинствах кривой линии перед прямой: «Ее форма, наиболее приближенная к форме небесного свода чиста и приятна искушенному глазу… она чиста, как та, что описывает ход солнца». Кроме того, такой план вполне удовлетворяет требованиям гигиены проживания и безопасности производства, а также позволяет наблюдать за всеми этапами производственного процесса. «Ничто не ускользнет от контроля», — замечает Леду.

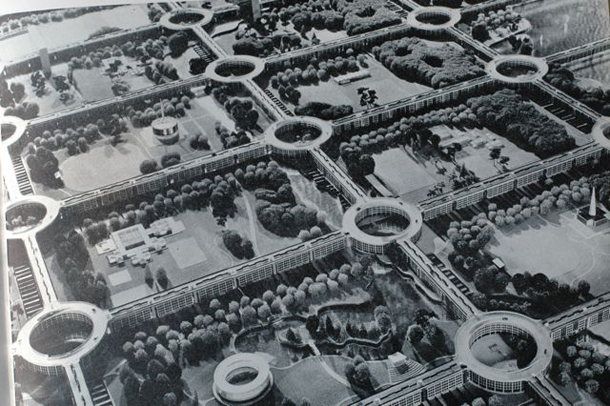

Вид на город Шо с высоты птичьего полета. Гравюра.

.

Город имеет радиально-кольцевую систему. Его границу обозначает стриженая зелень. Центр композиции — административное ядро, где расположены Дом директора, производственные и общественные здания, то есть ядром становятся функциональные постройки. Здесь идея Леду перекликается с идеями «производственной архитектуры» начала XX века. Это город для жизни и работы.

Композиция города Шо основана на свободном сочетании равноправных элементов. Леду наделяет каждый дом значением самостоятельной архитектурной единицы, то есть самостоятельный объем является эстетически независимым, каждое здание — Дом директора, дома рабочих — должно стоять отдельно. Боясь, что такая планировка будет выглядеть негармонично, Леду предлагает засадить территорию деревьями и кустарниками. Но тем не менее полагает, что здание должно воздействовать на окружающее открытое пространство, оно должно быть опорной точкой в этом пространстве и перекликаться в нем с другими точками, другими зданиями.

Первый план имеет форму квадрата, чьи стороны соединяют четыре мощные крытые колоннады из 144 колонн тосканского ордера, призванные облегчить передвижение грузов и укрыть их от непогоды

Дом директора

Вид на Дом директора и здание для производства соли

Часть дома для рабочих.

.

В отличие от многих других идеальных городов Шо создавался для конкретного географического места и вполне определенной цели. Автор не стремится ни к преобладающей живописности, где архитектура сливается с природой, ни к излишней утилитарности проекта. Он хочет создать гармоничную комбинацию новых форм и нового города-сада. Дома простых работников должны быть удобными для здоровой жизни, поэтому, в частности, он предусматривает для них фруктовый садик и огород, а также ванную комнату и кладовую для продуктов.

Вообще, общественной жизни и быту придается большое значение. Во внешнем поясе города, кроме жилищ рабочих, предполагается создание госпиталя, бань, школ, торговых рядов и зданий, которые поэтично названы Домом добродетели и Домом братства. Церковь и Дворец правосудия замыкают собой малый диаметр эллиптического плана. Вдоль диаметра располагаются основные сооружения, в самом центре — Дом директора (или, точнее сказать, управляющего, потому что Монклар за свои вложения в строительство получил завод в аренду на 30 лет). Следовательно, их функциям тоже придается немалое значение.

Деталь декора фасада здания для производства соли. Урна с истекающим соляным потоком

Упрощение и геометризация архитектурной формы доходят в проектах Леду до крайности, объемы тяготеют к простейшим стереометрическим телам, ведь «камни говорят». Леду считал, что если художник следует символической системе, то каждый камень должен «говорить» глазу прохожего, но его символика оказывается зашифрованной для непосвященных. Иногда архитектор сам комментирует и объясняет эту условную символику: например, кубическая форма Дома добродетели объясняется им тем, что куб — это знак постоянства. Такая геометрическая отвлеченность куба смягчается опоясывающим здание барельефным фризом, на котором изображены мотивы, связанные с общественным назначением постройки. Леду, по существу, разрабатывает программу «говорящей архитектуры», когда функция, назначение сооружения оказываются темой архитектурной выразительности, a modus vivendi (образ жизни) обитателей города становится поводом для архитектурной метафоры. Так, например, в Доме смотрителя источника читается идея подчинения человеку сил природы: строение представляет собой цилиндр, врезанный в кубическое основание, через этот цилиндр пропущен естественный водный поток. Чистые геометрические формы нашли свое предельное воплощение в Доме лесничего, который представляет собой огромный шар, стоящий.

Культивирование простейших объемов станет характерной чертой пластического языка многих зодчих XX века, как и стремление к рационально сформированному и экономно-комфортному поселению

Здание Управления по сбору налогов на соль.

.

Аркада — композиция, представляющая собой беспрерывный ряд арок, опирающихся на колонны или столбы. Разнообразные аркады, как массивные, так и изящные, применялись при строительстве открытых галерей, акведуков и других сооружений.

Муфтированная колонна — тип колонны, ствол которой на всю высоту или в части ее разбит призматическими вставками, что создает активную игру света и тени.

прямо на земле и лишенным не только всяческих украшений вообще, но даже окон. Одни только дверные проемы врезаны в его сплошные стены.

Солеварни украшены барельефными изображениями амфор, из которых изливается соляной поток; таким образом здания «демонстрируют» свое назначение. Леду пишет об этом: «Легенда гласит, что капля молока, упавшая из груди Юноны, создала Млечный Путь; здесь, падающие капли основывают город, который нельзя не заметить на карте страны».

«Стерильная» чистота геометрических форм имеет истоки в классицизме, однако в данном случае происходит разрыв с античной традицией. Архитектор признается: «Мы совсем не станем отклоняться от единства замысла и разнообразия форм, от законов соответствия, благопристойности, экономии. Единство как тип красоты, более того, существует единство всего прекрасного — состоит в отношении масс с деталями или орнаментами, в непрерывности линий, не позволяющим взгляду отвлекаться из-за вредной бутафории». Основными выразительными элементами зданий становятся портики, аркады, муфтированные колонны и акцентированные углы зданий, а также руст, как правило, мощ ный и зачастую покрывающий всю поверхность стен, что создает «игру масс». Ибо «игра масс» — это единственный эффект, который можно извлечь из плана, основанного на строгой экономии.

Муфтированые колонны Дома директора.

.

Леду отмечает границу между природой и индустриальным городом, акцентируя вход. Приземистые дорические колонны стоят без базы, так как архитектор хотел создать впечатление, будто соляные разработки вырастают прямо из-под земли. Колонны скрывают за собой вход в виде грота. Комментарий Леду относительно этого оформления содержит аналогию между архитектурой и соляным производством. Подобно тому как архитектор, обрабатывая грубый природный камень и придавая ему ясную форму, создает архитектуру, способную воздействовать на зрителя, воспитывать его вкус, а через это делать его лучше, также и соляное производство из природных даров (из соленых источников) создает кристаллы соли, полезный продукт, очевидно приносящий много пользы.

Через вход можно издалека увидеть Дом директора, мощная колоннада с муфтированными колоннами является акцентом, который позволяет сразу определить главное здание. Круглое отверстие на фронтоне некоторыми.

Исследователи творчества Леду говорят о влиянии масонских идей на его восприятие архитектуры. Если глубже развить мысль о преобразовании природного материала человеком, то мы увидим, что в основе лежит идея о том, что усилиями духа вольный каменщик обрабатывает мысленно «дикий» камень, превращая его в куб, символ стабильности и просвещенной души.

Вся его деятельность направлена на то, чтобы сделать мир счастливее, при этом он внимает голосу Высшего Разума. Средствами своего искусства, примерами своей жизни и примерами своих трудов он совершенствуется сам и совершенствует других. Эта воспитанная, образованная, осознающая саму себя душа и есть, по сути, конечный продукт человеческой жизни.

Фронтон — треугольное, образованное двумя скатами и карнизом завершение фасада здания, колоннады или портика.

Интерьер выставочного центра.

.

«Красота, заключенная в пропорции, обладает огромной властью над человеком, и люди не могут противиться ей. Чистота и правильность архитектурных форм олицетворяют благородные принципы, и единственно очарованием своих верных пропорций они ускоряют прогресс и добиваются результатов», — писал К. Н. Леду.

исследователями характеризуется как окулюс, всевидящее око, еще один элемент, дополнительно маркирующий функцию здания. Всефасадность актуальна только для общественных зданий. У каждого частного строения выделяется один фасад, ориентированный на центр, остальные скрыты зеленью; за домами находятся огороды.

Архитектура королевского завода и порожденного им города не только поэтическая метафора и абсолютная утопия — это тот редкий случай, когда утопия рождается из практического проекта. Проект начал воплощаться в 1775 году. Построены были здания, расположенные вдоль линии малого диаметра, то есть здания администрации и производства, а также по полуокружности разместились сараи для хранения соли, немногочисленные дома и помещения для всевозможных служб.

К сожалению, проект солеварен и города Шо был реализован в очень малой мере, при всей своей кажущейся лаконичности, простоте и экономичности он требовал все же больших вложений, а в тот момент для страны это была неподъемная ноша. Помимо архитектурного новаторства город и по предполагавшемуся духу был слишком оригинален для своего времени. Концепция идеального города занимала Леду все время, когда он отошел от дел. Все эти Дом добродетели, Дом братства, Храм правосудия и прочие здания фантастических форм и иногда размеров остались проектами, выгравированными, правда, самыми лучшими мастерами тех лет. На деле же строительство прекратилось уже через четыре года. С 1779 года Монклар начал эксплуатацию завода, потом по каким-то причинам предприятие было отдано в другие руки, но не приносило ожидаемых доходов. Управление государственным имуществом после революции сдает его разным частным компаниям. В 1843 году шевалье де Гримальди купил ее на средства из казны королевы Испании, но ему не удалось модернизировать производство, потому что новые технологии выкачивания воды из соляных источников, а также появление железных дорог и применение угля в качестве топлива стимулировали развитие соляного производства в других регионах. Солеварня Арк-э-Сенан сделалась неконкурентоспособной. В 1895 году просачивание соленых вод в колодцы с питьевой водой явилось поводом для окончательного закрытия завода. В 1918 году в Дом директора попала молния, случился пожар, а в 1926-м комплексу был придан статус исторического памятника. По иронии судьбы в этот же год последний хозяин взорвал портик Дома директора. Восстановление с большими перерывами началось в 1936 году, а с 1983-го солеварня входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здание для производства соли, центральная часть главного фасада.

.

С 1971 года территория бывшего соляного завода восстанавливается на государственные средства. Создан фонд К. Н. Леду, способствующий новому открытию творчества зодчего, здесь проводятся крупные международные научные конференции.

В 1990 году открылся Музей Леду, коллекция которого состоит из объемных макетов строений архитектора, как вымышленных, так и существовавших когда-то

Арк-э-Сенан: идеальная геометрия Леду — av_otus — LiveJournal

Нет, я не летал, это скан открытки, по которому сразу видна общая композиция впечатляющего ансамбля королевских солеварен на северо-востоке Франции, недалеко от Безансона. Местечко называется Арк-э-Сенан (Arc-et-Senans). Солеварни в нем появились в 1771-1779 гг. и являются воплощением лишь меньшей части грандиозного замысла архитектора Клода Николя Леду. Спроектированный им «идеальный город» Шо так и не был построен из-за революции.

В центре композиции находится дом директора солеварен с портиком из шести муфтированных колонн, на его оси — еще два павильона — входной с воротами в виде грота (Пропилеи) и маленький, спрятавшийся сзади — конюшня. Периметр полукружия образуют четыре дугообразных жилых здания, на фасадах которых, так же, как и на фасадах двух больших производственных корпусов с высокими кровлями (по бокам от директорского дома), изображены льющиеся из скважин потоки соли.

Солеварни перестали использоваться по назначению с 1895 г. К середине ХХ века комплекс пришел в весьма запущенное состояние. После реставрации с 1970 г. Арк-э-Сенан стал музеем.

Удивительная геометрия, дающая удивительную игру света и тени. Об этом — куча теперь уже моих фотографий.

Итак, по порядку: Пропилеи.

Главная ось ансамбля. В перспективе — дом директора. По бокам цветут каштаны

Чумовой портик

Дом директора и производственные корпуса

Очень интересный эффект врезанности портика в высокую черепичную крышу

А теперь пойдем по дуге

Соль льется даже из жилых корпусов

Угловой дом

Взгляд назад

Конюшня

Еще один угловой дом

Попытка общего вида с земли

Идеальный город — это… Что такое Идеальный город?

Идеальный город — идеально организованное как в социальном, так и в архитектурном плане поселение человека, гармонично сочетающееся с окружающей средой. Существует в планах, проектах и сочинениях, на практике полностью до сих пор не воплощено.

Основы заложены Платоном (427—347 гг. до н. э.) в диалоге «Государство», в художественной форме детально описана идеальная система жизни в государстве-городе на острове Атлантида в диалоге «Критий». Идеи Платона получили развитие в творчестве архитекторов (итальянские города-крепости с их радиально-кольцевой системой), а также теоретиков, разрабатывавшиx социальные утопии.

Наиболее известны Томас Мор (1478—1535) и его остров Утопия, Томмазо Кампанелла (1568—1639) и его «Город Солнца», и «Новая Атлантида» английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561—1626).

Шарль Фурье (1772—1837) и Роберт Оуэн (1771—1858) предложили не город, а сеть небольших самодостаточных общин, равномерно распределённых по территории государства.

Французский архитектор Клод-Николя Леду (1736—1806) спроектировал город Шо с обширной пояснительной запиской. В этом проекте Леду воплотил ренессансную идею «идеального города».

С развитием промышленности в крупных городах мира появились новые социально-экологические проблемы, пытаясь решить которые, архитекторы и градостроители предложили различные градостроительные концепции: «город-сад» (Эбенезер Говард, 1902), «линейный город», «соцгород», «индустриальный город» и др.

Эбенезер Говард (1850—1928), в книге «Города — сады будущего» предложил систему из общин в 30 тыс. человек в непосредственной близости от крупного города-мегаполиса. Идею «линейного города» впервые предложил инженер А. Сориа-и-Мата (1882) и даже начал его строить на окраине Мадрида: узкой полосой вдоль транспортных магистралей. Здесь тоже должны были жить 30 тыс. человек. Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере, 1887—1965), швейцарский архитектор, ставший «властителем дум» нескольких поколений архитекторов, построил в 1956 году в Индии город Чандигарх [1]. Своеобразным идеальным городом мыслилась и новая столица Бразилии — Бразилиа.

В 1959 году Франк-Ллойд Райт спроектировал город будущего на острове Эллис, а также башню-небоскрёб высотой 1500 м — город на 1,5 млн жителей. Иона Фридман предложил идею «города-структуры», Бакминстер Фуллер — города, покрытого прозрачным куполом-мембраной. Проект «идеального» города с использованием подземного пространства предложили архитекторы А. Спиллхаус, Б. Шривер и инженер Б. Фуллер. Описанный в одноимённом романе Жюль Верна плавучий город[2] — наиболее совершенная, комфортабельная и роскошная разновидность идеального города — воплощён в реальность и продолжает совершенствоваться и развиваться. Это многопалубные многоквартирные океанские лайнеры («World» американской компании ResidenSea, «Magellan» компании Residential Cruise Line и «Freedom Ship» компании Freedom ShipInternational) с населением в несколько десятков тысяч человек.

Примечания

Ссылки

Города в движении — ArtElectronics.ru

Мария Элькина Архитектурные фантазии на тему городов будущего – особый жанр, сплетение архитектурного проекта, чистого вымысла, социальной утопии и технического предсказания.

Архитектурные фантазии на тему городов будущего – особый жанр, сплетение архитектурного проекта, чистого вымысла, социальной утопии и технического предсказания.

В XX веке архитектура столкнулась с проблемой автомобильного движения и сама увлеклась движением.

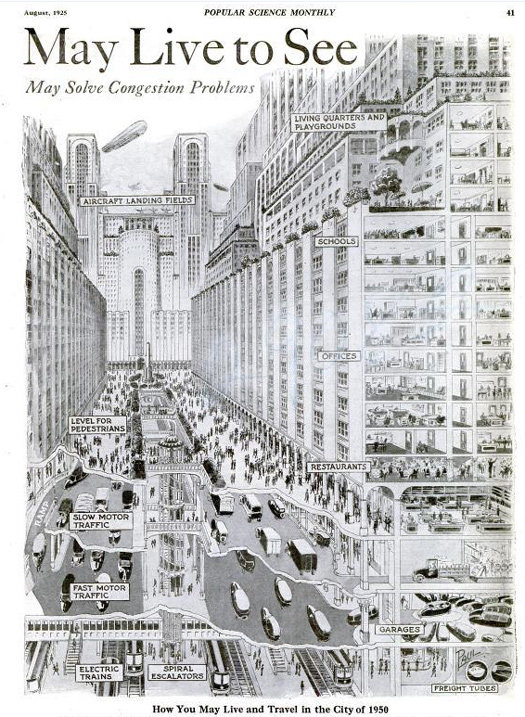

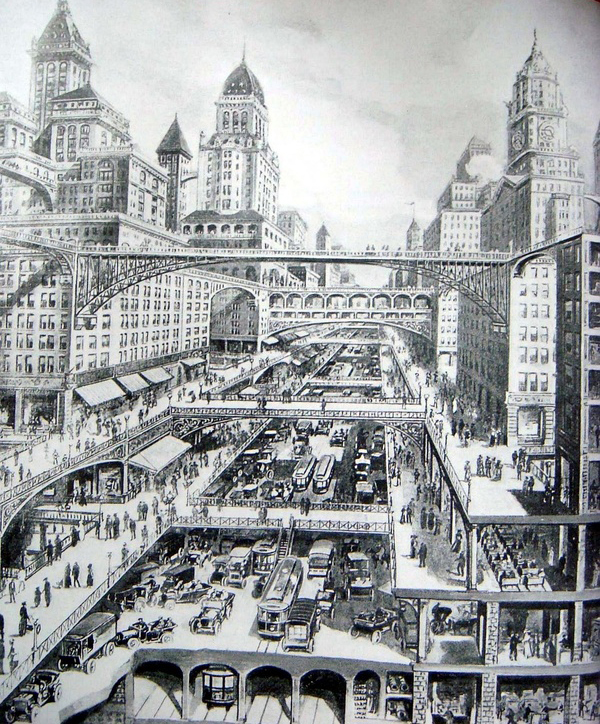

Движение на пяти уровнях. Харвей Уилей Корбетт

В 1925-м году в журнале Popular Science появляется изображение мегаполиса будущего. Высота небоскребов в нем достигает полумили (800 м), а движение людей и транспорта организовано на четырех уровнях. Под землей находятся железнодорожные станции, на привычном уровне земли – улицы для быстрых потоков машин, еще выше – дороги для медленного движения автотранспорта и, наконец, уровень для пешеходов.

Страница журнала Popular Science с изображением «Мегаполиса будущего», 1925. На рисунке показаны четыре уровня движения в городе

Автором идеи был Харвей Уилей Корбетт (Harvey W. Corbett), в то время президент Лиги Архитекторов Нью-Йорка. Этот замысел нисколько не был плодом досужего воображения. В 1920-е годы в Нью-Йорке активно велась дискуссия о небоскребах и их урбанистической роли. Корбетт был защитником высотных сооружений, он искал решения для проблемы перенаселенности, которую небоскреб неизбежно создает. Итак, первые несколько этажей зданий должны были строиться с отступом от красной линии, благодаря этому расширялась проезжая часть улиц. На пешеходном уровне вдоль всех фасадов зданий устроены аркады, заменяющие привычные тротуары и соединенные между собой мостами. Предложение Корбетта позволяло увеличить пропускную способность городских дорог в общей сложности на 700%.

Ранний рисунок Харвея Корбетта «Город завтрашнего дня», 1913

Харвей Корбетт был скорее мыслителем от архитектуры, чем архитектором. Он не умел сам делать архитектурные чертежи и для визуализации своих идей приглашал коллег. Самым известным исполнителем графических работ для Корбетта был Хью Феррис (Hugh Ferris), будущий автор книги «Метрополис завтрашнего дня». Именно Феррисом сделана знаменитая картинка, появившаяся в Popular Science.

Предсказания Корбетта отчасти сбылись. Самый высокий небоскреб сегодня, Бурдж Халифа в Дубаи, действительно, достиг полумили. Тоннелями и эстакадами в городах уже никого не удивишь. В современных столицах вроде Токио даже четыре уровня для движения – не предел. Что до идеи отступа первых этажей от красной линии, то в этом Корбетт даже недооценил масштаб тенденции – сейчас приходят к тому, чтобы весь первый этаж высокого здания делать открытым для пешеходов.

Многоуровневое движение в Токио

Мото-утопия. Джеффри Джеллико

Если Корбетт предлагал освободить улицы для машин, то английский архитектор Джеффри Джеллико (Geoffrey Jellicoe), спустя тридцать с лишним лет, мыслит с точностью до наоборот. В его городе будущего, названном «Мотопия», машины ездят на уровне крыш домов, целиком отдавая уровень земли пешеходам.

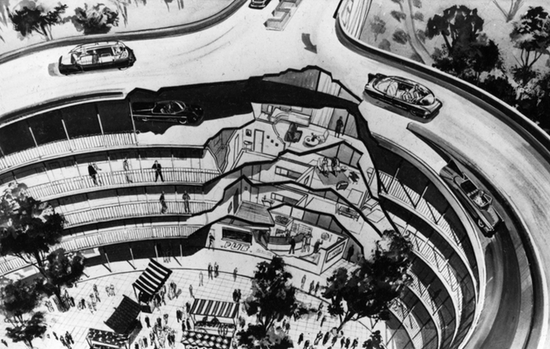

«Мотопия» Джеффри Джеллико, 1961

Как и город Корбетта, «Мотопия» не была утопией в полном смысле слова. Существовал сравнительно реалистичный план построить что-то подобное «с нуля», на расстоянии 17 миль от Лондона. По послевоенным ценам стоимость проекта составляла 170 миллионов долларов, что делало идею экономически сомнительной. Тем более, что никакого промышленного производства в «Мотопии» не предполагалось, его жители, по замыслу, должны были в основном заниматься интеллектуальным трудом или работать в сфере услуг.

План города «Мотопия» Джеффри Джеллико

Интерес в городе Джеллико представляет не столько транспортная система, сколько то, что он фактически предсказал деиндустриализацию больших городов в США и Европе, начавшуюся в 1970-е годы.

«Мотопия». План города в разрезе

Плавучий город. Ричард Фуллер

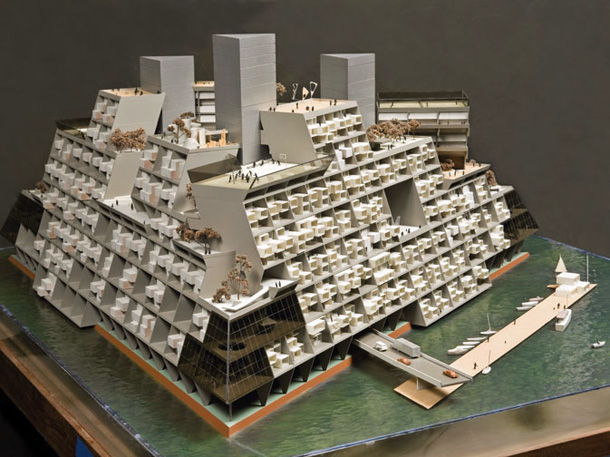

Знаменитый американский архитектор и инженер Ричард Бакминcтер Фуллер (Richard Buckminster Fuller) в 1960-е годы сделал проект плавучего города. В огромном блоке в форме тетраэдра могли бы жить от 3000 до 6000 человек.

Модель плавающего города Ричарда Бакминстера Фуллера

В отличие от корабля, город в форме тетраэдра не может быстро плавать, — способность перемещаться не была ключевой в изобретении Фуллера. Его идея несла скорее социальный смысл. Фуллер всего лишь исходил из того, что три четверти поверхности земли покрыты водой, и на воде пока некому платить за аренду пространства.

Тетраэдр – геометрическое название пирамиды (грани — четыре треугольника). Эта фигура имеет наибольшее из всех многогранников отношение площади поверхности к объему. Поэтому внутри «плавучего города» можно было сделать множество уличных садиков и террас.

Фуллер, в отличие от многих коллег по цеху архитектурных фантастов, был блестящим инженером, и его «плавающий город» технически осуществим. Более того, может быть, сейчас, при высоких ценах на недвижимость во многих странах, создание таких тетраэдров приобрело бы рациональный смысл – строительство одной водной квартиры по примерным расчетам сегодня обошлось бы в сто тысяч долларов, и при этом за землю не пришлось бы платить ничего. Город-тетраэдр, однако ж, имеет один изъян — он идеально устойчив только на глубокой воде, но не в более опасной прибрежной области.

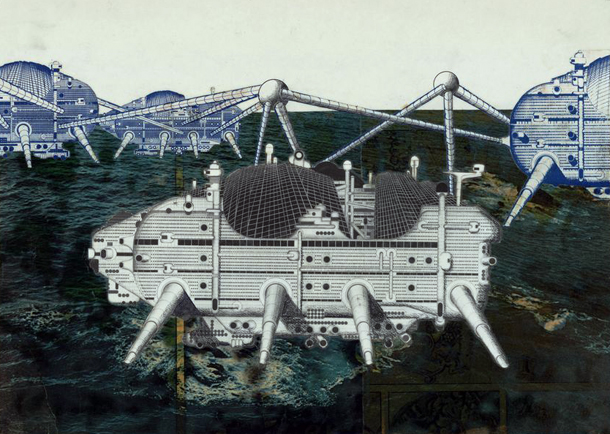

Город, который гуляет сам по себе. Рон Херрон

Представьте себе, что вы легли спать в своей квартире в Петербурге, а проснулись в той же самой квартире, но уже, скажем, в Риге…

«Шагающий город». Рон Херрон, 1964

В 1964-м году в журнале Archigram, который издавала одноименная группа из шести архитекторов, появилось ставшее позже знаменитым изображение «Шагающего города», сделанное Роном Херроном (Ron Herron). Картинка была скорее похожа на комикс, чем на серьезный архитектурный проект. Внутри гигантского насекомоподобного робота находился город. И он двигался — шел в поисках все равно чего, земли обетованной, к примеру. Найдя себе новую локацию, «шагающий город» останавливается и складывает ноги.

У «шагающего города» были не только ноги, но и руки, с помощью которых города могли бы подсоединяться друг к другу, обмениваться ресурсами и информацией.

Города, «взявшиеся за руки». Рон Херрон

В конце 1960-х годов в журнале International Times шагающий город был преподнесен как орудие войны: гигантское насекомое-робот на картинке в журнале топтало дома и танки. Однако сам Рон Херрон считал свой передвижной мегаполис вполне дружелюбным. Он должен был медленно передвигаться по земле или по воде на воздушной подушке, а «ноги» использовались бы только для того, чтобы опустить город на землю в нужном месте.

Разумеется, проект Херрона никто не принял всерьез. Хотя он находился в русле вполне академической концепции «недетерминированной архитектуры», которой придерживалась группа «Архиграм». Ее участники проектировали, в частности, изменчивыми формы зданий. Как бы то ни было, не исключено, что однажды нечто подобное роботу Рона Херрона окажется на лунной поверхности. В 1989-м году американский ученый Джеффри Лэндис предложил построить на Луне станцию, которая передвигалась бы, чтобы всегда оставаться на солнечной стороне.

Kenshi город Шо-Баттаи местоположение, гайд по местности

Не малую часть мира занимает Великая пустыня. Довольно обширные территории в северо-восточной части покрыты песками. Регион граничит с другими, такими как Рвущие пески, Мочалка, Хэн, Синкаан и другие. С точки зрения ведения фермерского хозяйства, он не пригоден, то же самое можно сказать и о вопросе строительства городов, поселений. Однако в пустыне имеются месторождения таких ценных ресурсов как металл и камень. Присутствуют и представители дикой природы, в лице маленьких групп гарру, а так же стай рвачей. Если передвигаться по пустыне в составе маленького отряда или одному, стоит их остерегаться, а уж в плане добычи они в таком случае становятся вовсе непобедимыми.

Несмотря на то, что регион не особо пригоден для ведения хозяйства и построек, его считают своим домом множество фракций и гильдий. К таким относятся мятежные фермеры, рабовладельцы, охотники на людей и охотники на рабов. Уже из названий можно понять, что настроены они явно не дружелюбно, и к новым персонажам отнесутся отнюдь не с добром и гостеприимством.

Несмотря на то, что регион не особо пригоден для ведения хозяйства и построек, его считают своим домом множество фракций и гильдий. К таким относятся мятежные фермеры, рабовладельцы, охотники на людей и охотники на рабов. Уже из названий можно понять, что настроены они явно не дружелюбно, и к новым персонажам отнесутся отнюдь не с добром и гостеприимством.

Для фракции Союзные Города Великая пустыня является своего рода резиденцией, со столицей в виде города Груз. В регионе довольно легко встретить патрули хорошо бронированных самураев. Отличной добычей для них являются перегруженные персонажи, небольшие отряды и персонажи путешествующие в одиночку. Помимо столицы, в пустыне есть еще не менее важный город — Шо-Баттаи. Он находится в центральной ее части, так же под управлением Союзных Городов. Защитой для него служит стена четвертого уровня по периметру, в которой имеются одни ворота для входа с южной стороны.

В городе, в Благородном доме проживает Лорд Нагата, что очень важно для фракции.

Население многонационально, встречаются такие гильдии как скитальцы, торговцы, рабовладельцы, машинисты и множество прочих. Все они вносят серьезный вклад в развитие экономики города и региона в целом. Благодаря им в городе имеется широкий выбор магазинов: головных уборов, оружия, инженерный магазин, магазин рабов, розничной торговли и прочие. Есть так же и полицейский участок, представляющий закон в этих местах.

Похожие записи на сайте:

Ла-Шо-де-Фон в Швейцарии: город — музей времени под открытым небом

Ла-Шо-де-Фон в Швейцарии: город — музей времени под открытым небом

Задав любому человеку вопрос: «Чем славится на весь мир Швейцария?», — можно получить вполне утвердительный и исчерпывающий ответ: вкуснейшим шоколадом, банковскими учреждениями и, конечно же, самыми точными и надежными часами.

Однако далеко не все, к огромному сожалению, знают, что самые точные и уникальные в своем роде часы изготавливаются в совсем небольшом швейцарском городке-музее под открытым небом, городке-фабрике Ла-Шо-де-Фон.

Удивительно, но этот швейцарский город занесен в знаменитый список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие путешественники, выбирающие тур в Швейцарию, не обращают внимания на заметки в туристических проспектах, призывающие посетить с экскурсией Ла-Шо-де-Фон. А зря, этим они лишают себя возможности составить представление не только об удивительном городе, который считается одним из самых высокорасположенных во всем Старом Свете, но и том, что такое безупречная точность и порядок.

А зря, этим они лишают себя возможности составить представление не только об удивительном городе, который считается одним из самых высокорасположенных во всем Старом Свете, но и том, что такое безупречная точность и порядок.

Так уж сложилось, что такие определения, как внимательность, порядок, точность характеризуют немецкую нацию. Естественно, в этом есть доля истины, но те туристы, которым посчастливится побывать в швейцарском городе Ла-Шо-де-Фон, с населением чуть менее 40 000 человек, на всю жизнь изменят для себя это устоявшееся мнение. Сам стиль жизни в высокогорном Ла-Шо-де-Фон напоминает безупречную работу швейцарских часов. Многие гиды, проводящие экскурсии по Швейцарии, говорят об этом уникальном в своем роде городе, что он завел свой собственный отсчет времени еще в 18-м веке. Именно в то время в Ла-Шо-де-Фон произошла самая настоящая революция. Революция, не связанная с применением оружия или со свержением действующей власти, а промышленная революция, которая навсегда изменила во всем мире представление о часах.

Буквально за 70 лет небольшой швейцарский город стал индустриальным центром, в котором выпускаются самые надежные, самые качественные часовые механизмы во всем мире.  Даже известный во всем мире экономист, философ и писатель Карл Маркс, в своем труде «Капитал» настаивал на том, что самая лучшая модель города, где присутствует четкое разделение труда – это Ла-Шо-де-Фон, который раскинулся высоко в горах неподалеку от Невшателя. Если приехать в этот швейцарский город, первое, что бросается в глаза, четкая схема бульваров, которые расположены параллельно друг к другу. Огромное количество зданий со стеклянными куполами, напоминающими ультрасовременные постройки, возведены в Ла-Шо-де-Фон не в наши дни, а в конце 18-го, начале 19-го века! Такое стремление к порядку не случайно в этом городе, в нем все построено таким образом, чтобы рабочие могли в кратчайшие сроки добраться до своего места работы (одной из многочисленных часовых мастерских), и не потерять ни минуты своего драгоценного времени. А как может быть иначе в месте, где производятся лучшие в Швейцарии часы, пользующиеся высочайшим спросом на мировом рынке.

Даже известный во всем мире экономист, философ и писатель Карл Маркс, в своем труде «Капитал» настаивал на том, что самая лучшая модель города, где присутствует четкое разделение труда – это Ла-Шо-де-Фон, который раскинулся высоко в горах неподалеку от Невшателя. Если приехать в этот швейцарский город, первое, что бросается в глаза, четкая схема бульваров, которые расположены параллельно друг к другу. Огромное количество зданий со стеклянными куполами, напоминающими ультрасовременные постройки, возведены в Ла-Шо-де-Фон не в наши дни, а в конце 18-го, начале 19-го века! Такое стремление к порядку не случайно в этом городе, в нем все построено таким образом, чтобы рабочие могли в кратчайшие сроки добраться до своего места работы (одной из многочисленных часовых мастерских), и не потерять ни минуты своего драгоценного времени. А как может быть иначе в месте, где производятся лучшие в Швейцарии часы, пользующиеся высочайшим спросом на мировом рынке.

Посетить Ла-Шо-де-Фон следует хотя бы для того, чтобы воочию увидеть самый известный Музей Часов. В нем представлены самые различные экспонаты: часы, которые были изготовлены еще при промышленной революции, и эксклюзивные ультрасовременные часы, стоимость которых превышает несколько сот тысяч евро. Кроме этого, в уникальном Музее Часов Ла-Шо-де-Фон представлены не только механические, но и точные электронные и даже атомные (!) часы. Этот музей окружает роскошный парк с органом, который каждый час издает из своих колоколов и труб раскатистый звук. В швейцарском городе, отличающимся неповторимым сочетанием чистейшей природы и передовой индустрии, находится Центр по изучению времени, входящий в состав вышеописанного Музея Часов. В нем специалистами проводятся различные эксперименты со временем.

В Ла-Шо-де-Фон можно не только хорошо отдохнуть и понять, что такое высочайшее качество и безупречная точность, но и купить швейцарские часы, которые не будут, пусть и качественной, но подделкой. К слову, именно здесь была образована фирма под названием Omega, не нуждающаяся в особом представлении. Находясь в швейцарском городе, нельзя упустить возможность пройтись по небольшому мосту, который находится под механизмом огромных часов. Говорят, что в этот момент нужно загадать свое самое заветное желание, и оно со временем (!) обязательно сбудется. По-другому и быть не может, ведь в Ла-Шо-де-Фон время течет по-особому — предельно точно.

Небоскребы — это будущие вертикальные города

Мария Элькина

По мнению многих, небоскребы – это прообразы будущих вертикальных городов.

Гарвардский профессор экономики Эдвард Глейзер в своей книге Триумф города пишет о том, что высокая плотность населения – необходимое условие процветания городов. Его аргументация незамысловата, он полагает, что человеческое общение (создающее поле для новых идей) — это основной ресурс экономического роста. Чем меньше расстояние между людьми, тем неизбежнее и проще становится их взаимодействие. Поэтому оптимальной архитектурной формой оказывается небоскреб.

Есть и экологический аргумент в пользу небоскреба: если сравнивать с частным коттеджем, квартира в высотном доме занимает настолько же меньше места на поверхности земли, насколько след от шпильки дамского каблука меньше отпечатка мужского ботинка.

«…Мы должны быть более толерантны к сносу низких зданий ради строительства высоких, и менее толерантны к активистам, которые сопротивляются уменьшающему загрязнение среды росту городов», — заключает Глейзер.

Однако если города должны расти ввысь, а не вширь, то и ресурсы в них тоже должны распространяться равномерно не только по горизонтали. Город должен меняться при движении снизу вверх не менее интенсивно и ощутимо для человека, чем при движении с Севера на Юг или с Запада на Восток.

Небоскреб как деревня

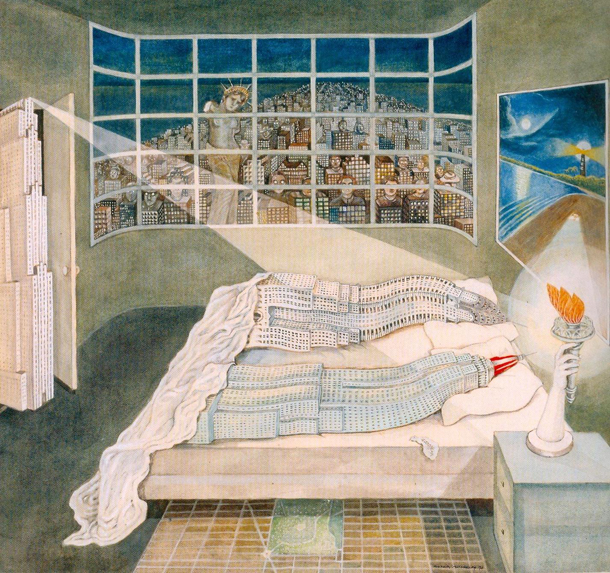

Карикатура Рема Колхаса из книги «Обезумевший Нью-Йорк», 1909

Сначала небоскребы строили просто потому, что это стало технически возможно, а их оправданием служили высокие цены на землю. Затем этот феномен попытались осмыслить. Рем Колхас в книге Обезумевший Нью-Йорк, написанной им в 1970-е годы, представляет Манхеттен как продукт не сформулированной архитектурной теории. Небоскреб у него несет в себе потенциал автономного поселения, «города в городе».

На одной карикатуре 1909-го года на каждом из этажей небоскреба изображены порознь стоящие домики. Колхаса это не рассмешило. Он пишет:

«На каждом этаже, как на участке земли (словно другие не существуют), устраивается частное владение: хозяйский дом и служебные постройки – конюшни, домики для прислуги и т.д. «Виллы» на 84 этажах имеют самую разную социальную принадлежность, от сельской хижины до дворца. …на каждой остановке лифта свой мир и, следовательно, своя идеология. Однако все они поддерживаются одним и тем же совершенно нейтральным каркасом.

Жизнь внутри здания становится набором разрозненных зарисовок: на 82-м этаже ослик отскакивает от края площадки, на 81-м парочка космополитов машет рукой пролетающему мимо самолету. События, происходящие на разных этажах, так откровенно не связаны друг с другом, что невозможно представить их частями одного сценария. Их разобщенность, казалось бы, противоречит тому, что все этажи являются частями одного здания. Однако становится понятно, что конструкция остается цельной именно благодаря сохранению и эксплуатации их автономности, и что успех в данном случае должен измеряться ее способностью поддерживать эти горизонтальные плоскости, не определяя их назначения. Здание становится множеством частных владений».

Небоскреб здесь впервые описан как вертикальный город, части которого даже более толерантны друг к другу, чем в привычном горизонтальном городе.

Утопические трущобы

Исследование «Вертикальная деревня», проводимое Why Factory в сотрудничестве с архитектурным бюро MVRDV – попытка найти альтернативу существующему типу высотных домов. Сегодня в Азии поселки фактически вытесняются небоскребами под давлением высоких цен на землю и непрерывным увеличением числа жителей города. Однако нынешний высотный дом не может похвастаться ни такими тесными контактами между жителями, ни таким разнообразием архитектурных форм, как «горизонтальные» районы.

Идея Why Factory состоит в том, чтобы увеличить плотность неформальных городских поселений (сделав их тем самым актуальными в современных экономических условиях), но в то же время сохранить их индивидуальность и легкость коммуникации.

Сложность в том, что эти районы складывались стихийно, их жители многое строили сами, и очевидно, что строить в высоту они не смогут… Необходимую для этого технологию и ищет центр Why Factory, думая и о ее органичности для среднего класса, и о модели общества будущего.

Выставка «The Why Factory»

Результатом его работы стала выставка, показанная в нескольких городах мира. На ней можно увидеть нагромождения крупных разноцветных деталей конструктора: параллелепипедов, кубиков, шаров, домиков, цилиндров. Вообразить этот проект воплощенным трудно, но однажды такие дома, вероятно, станут пользоваться не меньшим успехом, чем когда-то лофты, перестроенные промышленные здания.

Что будет в 2050-м году…

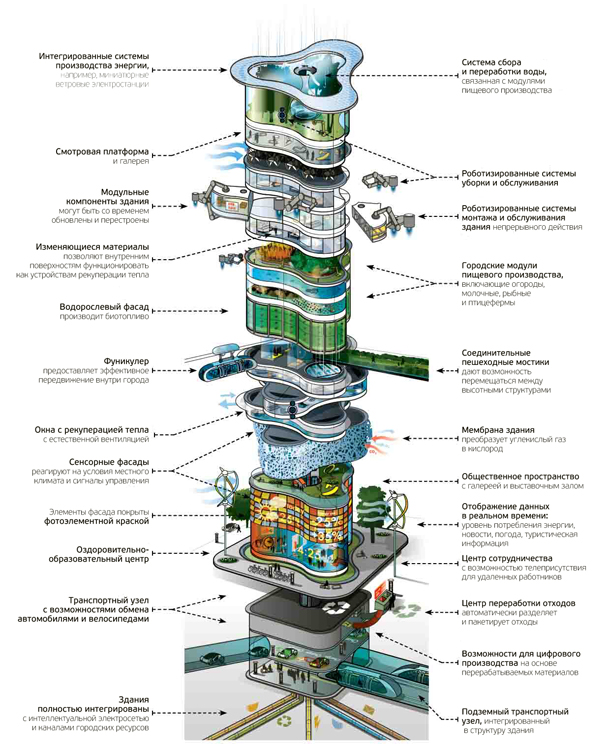

В январе 2013-го года знаменитая команда инженеров и дизайнеров ARUP опубликовала проект небоскреба 2050-го года под названием «It’s alive!» («Он живой!»). Аннотация содержит описание того, как здание будет функционировать. По мысли ARUP, небоскреб сможет прокормить и обогреть своих обитателей, и даже сам себя перестроить.

Концепт небоскреба будущего от ARUP

Слагаемые здания имеют разные степени прочности. Самая устойчивая часть – это горизонтальные уровни и несущая их конструкция. Между тем, стены небоскреба рассчитаны на эксплуатацию лишь в течение 20-30 лет. Затем их можно обновить или поменять. Заниматься этим будет робот, тоже являющийся частью здания. Наименее долговечная часть живого дома – все, что связано с IT технологиями.

Благодаря солнечным батареям и ветряным электростанциям небоскреб будет производить больше энергии, чем потреблять. Он не будет выбрасывать в атмосферу углекислый газ, — его удержит специальная мембрана, и потом он будет переработан в кислород. Несколько этажей будут заняты животноводческими фермами и огородами — еду не придется привозить из далекой деревни. Внутри здания действует фуникулер. А пешеходные дорожки, ведущие от небоскреба к небоскребу, находятся не только на земле, но и на уровне тридцатого, к примеру, этажа. Специальная система будет регулировать энергообеспечение и коммуникации всего города.

Под землей, естественно, — площадка для транспорта. (В ARUP полагают, что у людей будущего будут не только общие велосипеды, но и общие машины).

Итак, переход с этажа на этаж станет равнозначен перемещению внутри города и будет давать не менее широкий спектр возможностей: здесь находится административный офис, а здесь — парк…

Технологически мир уже сегодня способен воплотить любой из описанных концептов. Но, вероятно, сохраняется психологический барьер: мы слишком привыкли передвигаться горизонтально.