Комбинированные фундаменты – Устройство фундамента. Виды ленточного основания. Столбчатые и свайные варианты. Монолитная плитная основа. Организация работ | ofundamentah.com

Комбинированный фундамент – варианты и некоторые схемы

Подземные конструкции зданий и сооружений подразделяются на группы по разным признакам. Они бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими. Но в строительной практике нередко в качестве основания дома используется комбинированный фундамент, представляющий собой сочетание разных видов конструкций, материалов и форм. Подобные схемы применяются в различных ситуациях, к примеру, с целью экономии или по причине усиления несущей способности фундамента.

Варианты комбинирования

В процессе проектирования, возведения или эксплуатации дома возникают обстоятельства, требующие устройства разных типов фундамента в одном строении. Комбинирование в этом случае производят по одной из схем:

- сваи обвязывают не ростверком, а высокой бетонной лентой;

- между монолитными столбами укладывают кирпич или бетонные блоки;

- плиту опирают не на песчаную подушку, а на сваи;

- дом возводят на ленточном основании, а пристройку – на кирпичных столбах;

- на монолитные подушки устанавливают сборные блоки.

Вариантов комбинированных фундаментов можно перечислить довольно много. Одним из наиболее распространенных вариантов является устройство монолитного железобетонного пояса по всему периметру фундаментных стен, выполненных из штучных материалов. Такое сочетание повышает надежность подземной конструкции, предоставляя возможность объединения разных участков в общую систему.

Ленточно-столбчатый фундамент

В данном случае ленточная обвязка является тем же ростверком, но с увеличенными размерами по высоте. С другой стороны, заглубленные столбы для ленточного фундамента являются дополнительной опорой в случае возведения его на слабонесущем основании или на пучинистых грунтах. Ленточно-столбчатые конструкции имеют ряд преимуществ, а именно:

- допустимость возведения массивных строений в сложных геологических условиях, даже на горизонтально-подвижных грунтах;

- возможность повышения прочности и устойчивости столбов;

- вероятность более равномерного распределения нагрузок;

- осуществимость строительства домов на участках со сложным рельефом, в том числе на склонах.

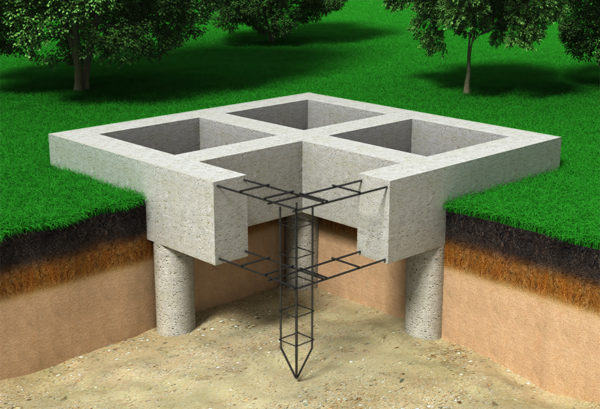

Следует отметить, что комбинированный фундамент ленточно-столбчатого типа обладает положительными свойствами обоих видов конструкций – ленточных и столбчатых. При его возведении уменьшается объем земляных работ и расход материалов, так как выполнять заливку бетонной ленты на большую глубину не требуется. Но комбинированный вариант фундамента вызывает проблемы с устройством подвалов, либо цокольных этажей.

Железобетонные столбы размещают в углах здания, местах сопряжения несущих стен и равномерно по периметру дома. Арматура, помещенная в скважины или ямы, проходит по всей высоте ленты и соединяется с ее каркасом. Таким образом фундамент становится единой конструкцией.

Работы по устройству комбинированных фундаментов проводятся в несколько этапов.

Вначале выкапывается траншея согласно проектной документации, и намечаются места установки столбов. Как правило, ширина выемки составляет 300-400мм, а глубина – 600мм. Под столбы копают ямы или выбуривают скважины ниже глубины промерзания грунта. По дну устраивают тщательно утрамбованную песчаную подушку толщиной 150-200мм, монтируют опалубку чуть выше верхней отметки ленты или цоколя и укладывают арматурные каркасы согласно чертежам. Нередко возводимую конструкцию усиливают металлическими профильными балками.

Заливку комбинированного фундамента бетоном производят в определенной последовательности. Сначала заполняют скважины или ямы, предназначенные для столбов, а затем – опалубку ленты, но без значительных перерывов в работе. Иначе необходимой прочности конструкции добиться не удастся.

Разные схемы в одном строении

Иногда застройщики используют два и даже три типа фундаментов при строительстве дома. Это может быть связано с расположением здания на склоне, когда одна его часть находится значительно ниже другой, или с необходимостью выполнения пристройки к давно эксплуатируемому объекту. Но следует сразу отметить, что решение о подобном комбинировании и стыковке разных фундаментов должно приниматься специалистами. Самостоятельные умозаключения без профессионального анализа ситуации могут привести к плачевным результатам впоследствии.

С одной стороны, сочетание разных видов фундаментов в одном строении позволяет сэкономить материальные ресурсы, а с другой – может стать причиной разрушения дома.

Рассмотрим разноуровневый объект со свайным фундаментом в верхней части. Если в его нижнем отсеке расположить бетонную плиту, то под ней нагрузки на грунт будут распределяться более равномерно благодаря большой площади опирания, чего не скажешь о сваях. Верхняя часть дома, в этом случае, со временем просядет больше, в результате чего на стыке двух блоков рано или поздно появится трещина. Рациональным решением здесь станет комбинирование свайного и ленточного фундамента с устройством усиленного, горизонтально расположенного армирования стен в зоне стыковки фундаментов.

Наглядный пример показан на нижерасположенном рисунке.

Еще один вариант комбинирования фундаментов связан с объектами, пристраиваемыми к существующим зданиям. Чаще всего, их подземные конструкции отличаются друг от друга. В этом случае придерживаются трех основных правил:

- на пучинистых грунтах не допускается выполнять жесткого соединения двух строений;

- на непучинистых грунтах соединение разных фундаментов и стен дома с пристройкой может быть жестким;

- бетонирование стыков производят только после окончательного проседания нового строения. Для этого потребуется оставить его «перезимовать».

Разнообразные схемы комбинированных фундаментов дают конструкторам широкие возможности в проектировании. Но не следует забывать о том, что основание дома должно быть надежным и долговечным. Поэтому любые инженерные решения требуется подкреплять расчетами.

Свайно ленточный фундамент особенности и технология его возведения. Комбинированный фундамент

Комбинированный фундамент – варианты и некоторые схемы

Подземные конструкции зданий и сооружений подразделяются на группы по разным признакам. Они бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими. Но в строительной практике нередко в качестве основания дома используется комбинированный фундамент, представляющий собой сочетание разных видов конструкций, материалов и форм. Подобные схемы применяются в различных ситуациях, к примеру, с целью экономии или по причине усиления несущей способности фундамента.

Варианты комбинирования

В процессе проектирования, возведения или эксплуатации дома возникают обстоятельства, требующие устройства разных типов фундамента в одном строении. Комбинирование в этом случае производят по одной из схем:- сваи обвязывают не ростверком, а высокой бетонной лентой;

- между монолитными столбами укладывают кирпич или бетонные блоки;

- плиту опирают не на песчаную подушку, а на сваи;

- дом возводят на ленточном основании, а пристройку – на кирпичных столбах;

- на монолитные подушки устанавливают сборные блоки.

Вариантов комбинированных фундаментов можно перечислить довольно много. Одним из наиболее распространенных вариантов является устройство монолитного железобетонного пояса по всему периметру фундаментных стен, выполненных из штучных материалов. Такое сочетание повышает надежность подземной конструкции, предоставляя возможность объединения разных участков в общую систему.

Ленточно-столбчатый фундамент

В данном случае ленточная обвязка является тем же ростверком, но с увеличенными размерами по высоте. С другой стороны, заглубленные столбы для ленточного фундамента являются дополнительной опорой в случае возведения его на слабонесущем основании или на пучинистых грунтах. Ленточно-столбчатые конструкции имеют ряд преимуществ, а именно:

- допустимость возведения массивных строений в сложных геологических условиях, даже на горизонтально-подвижных грунтах;

- возможность повышения прочности и устойчивости столбов;

- вероятность более равномерного распределения нагрузок;

- осуществимость строительства домов на участках со сложным рельефом, в том числе на склонах.

Следует отметить, что комбинированный фундамент ленточно-столбчатого типа обладает положительными свойствами обоих видов конструкций – ленточных и столбчатых. При его возведении уменьшается объем земляных работ и расход материалов, так как выполнять заливку бетонной ленты на большую глубину не требуется. Но комбинированный вариант фундамента вызывает проблемы с устройством подвалов, либо цокольных этажей.

Железобетонные столбы размещают в углах здания, местах сопряжения несущих стен и равномерно по периметру дома. Арматура, помещенная в скважины или ямы, проходит по всей высоте ленты и соединяется с ее каркасом. Таким образом фундамент становится единой конструкцией.

Работы по устройству комбинированных фундаментов проводятся в несколько этапов.

Вначале выкапывается траншея согласно проектной документации, и намечаются места установки столбов. Как правило, ширина выемки составляет 300-400мм, а глубина – 600мм. Под столбы копают ямы или выбуривают скважины ниже глубины промерзания грунта. По дну устраивают тщательно утрамбованную песчаную подушку толщиной 150-200мм, монтируют опалубку чуть выше верхней отметки ленты или цоколя и укладывают арматурные каркасы согласно чертежам. Нередко возводимую конструкцию усиливают металлическими профильными балками.

Заливку комбинированного фундамента бетоном производят в определенной последовательности. Сначала заполняют скважины или ямы, предназначенные для столбов, а затем – опалубку ленты, но без значительных перерывов в работе. Иначе необходимой прочности конструкции добиться не удастся.

Разные схемы в одном строении

Иногда застройщики используют два и даже три типа фундаментов при строительстве дома. Это может быть связано с расположением здания на склоне, когда одна его часть находится значительно ниже другой, или с необходимостью выполнения пристройки к давно эксплуатируемому объекту. Но следует сразу отметить, что решение о подобном комбинировании и стыковке разных фундаментов должно приниматься специалистами. Самостоятельные умозаключения без профессионального анализа ситуации могут привести к плачевным результатам впоследствии.

С одной стороны, сочетание разных видов фундаментов в одном строении позволяет сэкономить материальные ресурсы, а с другой – может стать причиной разрушения дома.

Рассмотрим разноуровневый объект со свайным фундаментом в верхней части. Если в его нижнем отсеке расположить бетонную плиту, то под ней нагрузки на грунт будут распределяться более равномерно благодаря большой площади опирания, чего не скажешь о сваях. Верхняя часть дома, в этом случае, со временем просядет больше, в результате чего на стыке двух блоков рано или поздно появится трещина. Рациональным решением здесь станет комбинирование свайного и ленточного фундамента с устройством усиленного, горизонтально расположенного армирования стен в зоне стыковки фундаментов.

Наглядный пример показан на нижерасположенном рисунке.

Еще один вариант комбинирования фундаментов связан с объектами, пристраиваемыми к существующим зданиям. Чаще всего, их подземные конструкции отличаются друг от друга. В этом случае придерживаются трех основных правил:

- на пучинистых грунтах не допускается выполнять жесткого соединения двух строений;

- на непучинистых грунтах соединение разных фундаментов и стен дома с пристройкой может быть жестким;

- бетонирование стыков производят только после окончательного проседания нового строения. Для этого потребуется оставить его «перезимовать».

Разнообразные схемы комбинированных фундаментов дают конструкторам широкие возможности в проектировании. Но не следует забывать о том, что основание дома должно быть надежным и долговечным. Поэтому любые инженерные решения требуется подкреплять расчетами.

semidelov.ru

Комбинированный свайно-плитный фундамент: пошаговая инструкция

Комбинированный столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент

В современном частном домостроении преобладает строительство монолитных ленточных фундаментов. Этот вид основания обеспечивает достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик для зданий разного типа. В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает необходимыми прочностными и эксплуатационными характеристиками конструкции. Несущая способность очень высока. Но иногда его применение ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегнуть к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения использования ленточного основания

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на существенную глубину или осуществлять различные виды изменений, которые неудобны и невыгодны. Среди ограничивающих использование основания можно выделить следующие геологические характеристики:

- Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонным разрушениям основания.

- Если в регионе строительства наблюдается большая глубина промерзания грунта в зимний период, то придется пройти эту отметку мощным бетонным поясом, который обходится очень дорого.

- Глубокое залегание прочных и устойчивых горизонтов.

- Наличие на участке значительного уклона местности требует принятия альтернативного решения, чтобы не обустраивать огромной высоты пояса ленточного основания.

Ограничение ленточного фундамента

При тщательном анализе сложившейся на участке обстановке и изучения имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет подобрать оптимальный вариант конструкции основания.

Если для владельца здания важно иметь подвал или подземный гараж, то закладывание основания на значительную глубину неизбежно. Но если вы не нуждаетесь в такой конструкции, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип основания позволяет достигать отличных характеристик основания за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунтов.

к оглавлению ↑

Комбинированный фундамент – когда использовать и возможные варианты

Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе достоинства сразу двух популярных и активно используемых оснований. Так удается грамотно применять достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный фундамент ленточно-столбчатый — это простой гибрид широко известных вариантов конструкции. Главный принцип, который заложен в основе данного типа фундамента, заключается в том, чтобы пройти слабые грунты и выйти на несущий горизонт не всей полосой основания, но только несущими опорами, которые и выдерживают здание, гарантируя ему устойчивость и прочность.

После выхода на поверхность опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно передается на созданные столбы. Такую соединительную стяжку называют ростверком, которые опирается не на грунт, как в стандартном виде, но на созданные столбы основания.

При общем взгляде, столбчато-ленточный фундамент является разновидностью свайно-ленточного основания, которое возводят на буронабивных сваях.

Использование описываемого вида основания для строительства различных видов зданий и сооружений позволяет достигать следующих преимуществ:

- Снижение объемов работы, использования строительных материалов, что приводит к сокращению стоимости выполнения работ и падению сметной стоимости всего строительства.

- Ускорение производства работ, что способствует скорейшему достижению необходимого результата.

- Выполнение работ на всех этапах строительства основания не представляет особой технической сложности и позволяет достигать поставленной задачи собственными силами.

Комбинированный фундамент

Фундамент ленточно-столбовой служит прекрасным примером удачного сочетания нескольких популярных видов основания.

к оглавлению ↑

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно выполнить проектную подготовку и соблюсти правила ведения строительства. На стадии проектирования столбчато-ленточный фундамента расстояние между столбами и параметры самих опор определяются с максимальной точностью – ведь это будущие опоры всего строения.

Широкий выбор типов свай, которые применяются в виде опор для основания, определяет разновидности этого комбинированного основания. Опоры могут изготавливаться как в заводских условиях, так и непосредственно на участке. Буронабивной вид конструкции оптимально подходит для строительства такого фундамента.

Иногда применяют одиночные опорные конструкции, которые позволяют распределять основную нагрузку максимально точно и эффективно.

Ленточно-столбчатый фундамент может быть возведен в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность строения.

к оглавлению ↑

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Комбинированные фундаменты для дома позволяют получать отличные результаты. Простые столбы под ленточный фундамент на практике обеспечивают высокие технические характеристики. Построить основание можно самостоятельно, для этого необходимо соблюсти несколько этапов возведения:

Этапы строительства

- Подготовка участка застройки. На этом этапе следует тщательно очистить участок, выровнять грунт и провести разметку основания на участке. Это выполняет либо самостоятельно, либо с привлечением геодезистов. Определяется точно положение каждой опоры на участке.

- Бурение скважин для будущих опор. Выполняется с использованием специальных ручных буров или дополнительной техники – в зависимости от параметров создаваемых скважин и технических характеристик грунтов. Скважина обычно в нижней части расширяется, что позволяет создавать дополнительную опору и прочность. Бурение выполняют строго по проекту, выдерживая рассчитанный шаг между опорами.

- Гидроизоляция каждой созданной скважины. Для обеспечения сохранности опор важно гарантировать прочность и защиту столбов. Они испытывают постоянное давление со стороны грунтовых вод, что приводит к разрушению структуры основания. Поэтому используют листовой рубероид, или прочие гидрофильные материалы, для предотвращения разрушения основания.

- Дно скважины покрывается песчано-гравийной смесью, после чего выполняется необходимое армирование места размещения будущей опоры. Арматуру устанавливают вертикально и обычно достаточно 4 прутьев.

- Монтируется опалубка, которая становится корпусом опоры.

- После завершения оборудования скважин под каждый столб, переходят к аналогичным работам для обустройства связующего ростверка. Здесь также делают подстилающую подушку, гидроизоляцию, опалубку – получившуюся в итоге конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен при эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой обладает набором следующих практически ценных достоинств:

Строительство комбинированного фундамента

- Низкая стоимость производства работ и закупки материалов. В конечном счете такой выбор основания позволяет сократить расходы в несколько раз на создание прочного основания.

- Простота монтажа опор и ростверка, что позволяет не только сделать работы в короткий срок, но и выполнить большинство работ самостоятельно, без привлечения дополнительных работников и специалистов.

- Возведение основания возможно полностью выполнить бригадой в 2-3 человека.

Таким образом, комбинированный тип основания позволяет достигать отличных эксплуатационных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход является лучшим решением в некоторых ситуациях, позволяя оптимизировать весь процесс возведения дома.

Предназначение свайно-плитного фундамента и функции. Комбинированные фундаменты

9.2. КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ. Универсальный фундамент Технология ТИСЭ

9.2. КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ

У некоторых индивидуальных застройщиков возникает желание построить дом с комбинированным фундаментом, когда одна часть выполнена по одной схеме, а другая — по другой. Сходная ситуация может возникнуть, если к ранее построенному дому делается пристройка или если отдельные части одного дома возводятся не сразу.

В этих случаях возникают следующие проблемы.

1. Одна часть дома опирается на ленту или на плиту, а другая — на столбы по ТИСЭ. Устройство гаража или полуподвала на ленте или плите в одной части здания и опирание на столбы остальной части строения — один из вариантов такого дома. Подобный фундамент обладает определенными недостатками.

Если одна часть дома опирается на плиту и основание под ней испытывает совсем небольшие напряжения и практически не проседает, то остальная часть фундамента на столбах ТИСЭ с небольшой площадью подошвы продавливает грунт и вызывает появление трещин над стыком фундаментов (рис. 177, а).

Если же одна часть дома опирается на ленту, а другая — на столбы ТИСЭ, то это реализуется только при узкой ширине ленты и с усиленным горизонтальным армированием стены в зоне соединения фундаментов (рис. 177, б). Следует заметить, что такой вариант соответствует архитектуре строения (на ленту опираются два этажа, а на столбы — один), где давление на грунт в обоих фундаментах близко по величине.

Рис. 177. Комбинированный фундамент: А — плита и столбы; Б — лента и столбы; 1 — плита; 2 — ростверк; 3 — опора; 4 — трещина в стене; 5 — лента; 6 — горизонтальное армирование стен

2. Ранее построенный дом стоит на мелкозаглубленном фундаменте, а пристройку к нему решено делать на столбчато–ленточном.

Если грунт пучинистый, то фундамент и стены обоих строений не должны иметь жесткого соединения. Если же грунт непучинистый, то соединение и фундамента, и стен может быть жестким. Бетонирование стыка двух строений следует выполнить только по окончании возведения пристройки и максимального проседания ее фундамента. Для этого грунт следует обильно увлажнить или дождаться весны.

3. Построенный дом возведен на заглубленном фундаменте (плита, лента, опоры), а пристройка — на столбчато–ленточном по ТИСЭ.

Жесткое соединение и фундамента и стен можно выполнить на любых грунтах, но не раньше, чем через год после завершения строительства.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

diy.wikireading.ru

особенности, инструкция по возведению, советы

Свайно-плитный фундамент – это уникальное изобретение в сфере строительства, которое используется в основном для возведения многоэтажных объектов. Стоит обратить внимание, что оно включает в себя несколько значимых элементов: ростверки и железобетонные сваи, отличающиеся высоким уровнем прочности и повышенной устойчивостью.

Целых 85% всей нагрузки приходится, бесспорно, на сваи и только оставшиеся 15% на другую составляющую данного вида фундамента (плиту). Важно, чтобы непосредственно сама плита была, как можно толще (а значит и надежнее). К сожалению, грамотным образом не всегда возможно четко рассчитать правильное распределение нагрузки между сваями и плитой.

Особенности СПФ

Конкретный тип фундамента отличается, в первую очередь, высоким уровнем прочности и безопасности, именно поэтому такие здания выдерживают неблагоприятные природные явления (их строят в сложных, опасных районах). В тех областях, где наблюдается повышенный уровень сейсмичности, несомненно, рекомендуют возводить здания конкретно этого типа фундамента. Такие сооружения, в первую очередь, обеспечивают отличную защиту от создаваемых вибраций.

Возведение свайно-плитного основания

Нужно заострить свой любопытный взгляд на том, что главной отличительной чертой ПСФ (плитно-свайного фундамента) оказывается не столько наличие двух важных составляющих, а то, что они являются несущими элементами надежной, качественной по всем нормам основы. Все это обеспечивает передачу нагрузки от конструкции, находящейся над фундаментом, непосредственно на грунт крепкого, сильного основания (плита всей подошвой, а сваи боковой поверхностью).

Необходимо рассмотреть конкретные примеры тех пространств, местностей, где применение ПСФ жизненно важно и обязательно.

- Слабые, насыпные грунты. В опорных зонах существующих колонн ставятся подкрепляющие сваи.

- Плотное примыкание к уже существующим основаниям.

- Сжимаемость основания, которая происходит достаточно неравномерно. Подкрепляющие сваи – это инструмент, который служит для выравнивания неравномерных осадок определенной плиты.

- Существует один из методов «отложенного решения» — это происходит в том исключительном случае, когда нет верных данных о главных особенностях грунта.

Несколько слов о КПСФ

Комбинированный плитно-свайный фундамент – это современная, модернизированная разработка, которая славится хорошим показателем эффективности и продуктивности. Проблемы, связанные с возведением многоэтажных зданий, роста нагрузок, которые приходятся непосредственно на фундамент дали активный, сильный толчок, который послужил скорому появлению данного типа основания (комбинированный ПСФ).

Фундамент со сваями

КПСФ является качественным основанием, которое состоит главным образом из совместно выполняющих свое прямое предназначение элементов (надежной плиты и тесно связанных с ней свай, которые незаменимы). Такая превосходная комбинация выполняет свою роль намного лучше, чем другие фундаменты.

Для того чтобы грамотно произвести расчет свайно-плитного фундамента, нужно учесть некоторые важные особенности. Следует учитывать:

- Жесткость каждой имеющейся сваи.

- Неравномерное расположение всех составляющих основания свай.

- Важно верно рассчитать прилагаемые усилия абсолютно в каждой свае.

В мире техники есть одна из превосходных программ, которая замечательно владеет способностью производить данные расчеты, она имеет название GeoPlate. Уникальная автоматическая система выполняет ряд немаловажных процедур, связанных с определенными вычислительными действиями:

- Расчет осадки плиты непосредственного основания.

- Расчет осадки СПФ.

- Расчет крена плиты фундамента.

- Строгий учет непростой геометрии плиты и, кроме того, неравномерного расположения свай.

Таким образом, учитывая все мельчайшие детали, можно выполнить верный и грамотный расчет, но для этого каждой заинтересованной личности просто не обойтись без дополнительного, квалифицированного помощника, которым в данном конкретном случае является специально разработанная компьютерная программа, четко выполняющая свое предназначение. Именно по этой причине математические вычисления происходят быстро, и результат их строго достоверен.

9.2. КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ. Универсальный фундамент Технология ТИСЭ

9.2. КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ

У некоторых индивидуальных застройщиков возникает желание построить дом с комбинированным фундаментом, когда одна часть выполнена по одной схеме, а другая — по другой. Сходная ситуация может возникнуть, если к ранее построенному дому делается пристройка или если отдельные части одного дома возводятся не сразу.

В этих случаях возникают следующие проблемы.

1. Одна часть дома опирается на ленту или на плиту, а другая — на столбы по ТИСЭ. Устройство гаража или полуподвала на ленте или плите в одной части здания и опирание на столбы остальной части строения — один из вариантов такого дома. Подобный фундамент обладает определенными недостатками.

Если одна часть дома опирается на плиту и основание под ней испытывает совсем небольшие напряжения и практически не проседает, то остальная часть фундамента на столбах ТИСЭ с небольшой площадью подошвы продавливает грунт и вызывает появление трещин над стыком фундаментов (рис. 177, а).

Если же одна часть дома опирается на ленту, а другая — на столбы ТИСЭ, то это реализуется только при узкой ширине ленты и с усиленным горизонтальным армированием стены в зоне соединения фундаментов (рис. 177, б). Следует заметить, что такой вариант соответствует архитектуре строения (на ленту опираются два этажа, а на столбы — один), где давление на грунт в обоих фундаментах близко по величине.

Рис. 177. Комбинированный фундамент: А — плита и столбы; Б — лента и столбы; 1 — плита; 2 — ростверк; 3 — опора; 4 — трещина в стене; 5 — лента; 6 — горизонтальное армирование стен

2. Ранее построенный дом стоит на мелкозаглубленном фундаменте, а пристройку к нему решено делать на столбчато–ленточном.

Если грунт пучинистый, то фундамент и стены обоих строений не должны иметь жесткого соединения. Если же грунт непучинистый, то соединение и фундамента, и стен может быть жестким. Бетонирование стыка двух строений следует выполнить только по окончании возведения пристройки и максимального проседания ее фундамента. Для этого грунт следует обильно увлажнить или дождаться весны.

3. Построенный дом возведен на заглубленном фундаменте (плита, лента, опоры), а пристройка — на столбчато–ленточном по ТИСЭ.

Жесткое соединение и фундамента и стен можно выполнить на любых грунтах, но не раньше, чем через год после завершения строительства.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

- Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.

- Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.

- Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.

- Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно! В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

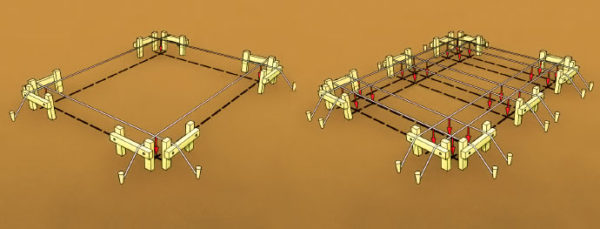

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет: Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

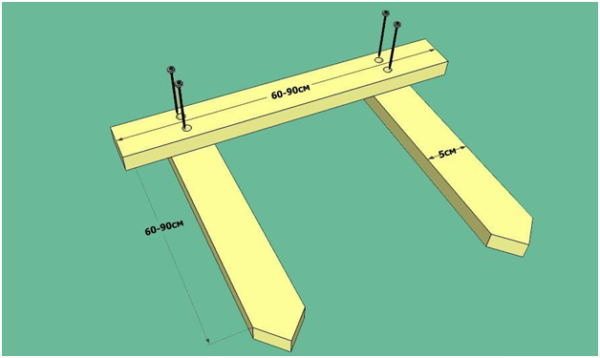

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет: В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

- считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;

- неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;

- неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;

- недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;

- неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;

- несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;

- устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Хорошая реклама

Комбинированный ленточно столбовой фундамент

Крайне редко индивидуальными застройщиками используется ленточно-столбовой фундамент. Внешне схожий с ростверком, он имеет полное опирание подошвы на грунт, поэтому применяется исключительно на гравелистых, песчаных, скальных почвах.

Конструкция комбинированного фундамента

Частного застройщика прежде всего интересует бюджет, поэтому варианты технологий подбираются от меньшего к более дорогому. Правильным названием ленточно-столбового основания является ленточно-свайный фундамент:

- по столбам можно изготовить исключительно ростверк, который контакта с землей не имеет

- он связывает оголовки, придает пространственную жесткость, предотвращает опрокидывание столбов пучнистыми грунтами

Лента передает сборные нагрузки от здания на почвы самостоятельно, однако ее глубины может не хватить на насыпях, болотах, пылеватых песках, чтобы пройти эти крайне неустойчивые горизонты насквозь для опирания на пласт с высокой несущей способностью. Поэтому:

- ленту поднимают выше отметки промерзания (МЗЛФ)

- на несущий пласт опирают буронабивные сваи, вмуровывая их оголовки в монолитную конструкцию

Если ростверк не может быть оторван от свай силами пучения за счет обязательного 10 – 15 см воздушного зазора, в ленте эта проблема присутствует. Вспучивание предотвращают толстым слоем нерудного материала под подошвой ленты (песок, щебень), дренажом по периметру, утеплением отмостки (ширина 0,7 – 1,2 м).

Технология строительства

Чтобы соорудить ленточно-комбинированный фундамент самостоятельно, необходимо отрыть траншеи, пробурить скважины, уложить в них бетон, предварительно опустив арматурный каркас. Затем останется забетонировать МЗЛФ по классической технологии, связав арматуру двух конструкций воедино (оголовки заходят внутрь 5 – 10 см).

Выемка грунта возможна руками, обычно снимается чуть больше плодородного слоя, чтобы засыпать инертный материал, уплотнив его виброплитой послойно. Усиление ленты сваями актуально для тяжелых зданий (кирпичная, блочная кладка), «каркасники» можно опирать на ростверк, сократив объем земляных работ.

Разбивка пятна застройки, подготовка

Натурное вынесение осей производится поэтапно после объектной привязки. Учитываются факторы:

- центр проезда/дороги – 3 – 5 м, соответственно

- граница участка – 3 м

- септик, колодцы централизованных систем – 4 м минимум

- главный фасад – обычно параллельно улице

После чего, можно ставить обноски для первой оси. Торцы здания откладываются перпендикулярно ей методом треугольника (5 м гипотенуза, 3 м, 4 м катеты), последняя стена готова по умолчании. Сверкой диагоналей необходимо подтвердить правильность построений, допускается погрешность 1 см.Пахотный слой под ленточно-свайный фундамент снимается обычно не полностью, исключительно в траншеях. Однако их ширину необходимо увеличить для необходимого доступа рабочих (опалубка, бетонирование, гидроизоляция ленты). Плодородный слой заменяется 40 – 80 см слоем песка (низкий УГВ), щебня (грунтовая вода близко). Уплотняются материалы виброплитами (песок можно увлажнить). Затем монтируется дренажная канализация:

- колодцы – по углам здания, из кусков труб, установленных вертикально с заглушенным дном

- дрены – между колодцами, из перфорированной гофротрубы в текстильном фильтре

Уклон 4 – 7 градусов необходим для самотечного сбора жидкости в заглубленный резервуар. Запрещено проводить дренаж под монолитными конструкциями. При бетонировании дренажный слой щебня, песка неизбежно впитает цементное молочко, осушив смесь. Поэтому используется подбетонка (стяжка тощего В7,5 бетона 5 – 10 см толщины), на которую наплавлено 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Подбетонку, гидроиоляцию обычно производят после бурения скважин для заливки свай. Иначе придется пробуривать свежезалитую подбетонку, нарушать целостность пленочного покрытия.

Свайное поле

Шурфы изготавливаются согласно проекта (углы, шаг 0,8 – 1,5 м прямые участки) мотобуром, ручным инструментом. Максимальный размер оснастки 40 см, что ограничивает диметр бурения. Изготавливается ленточно-комбинированный фундамент следующим образом:

- бурение – необходимо достижение несущего пласта (обычно 2 – 4 м)

- опалубка – мягкая (свернутый цилиндр рубероида), изоляционная (полиэтиленовая труба), жесткая (асбоцементная труба)

- арматурный каркас – вертикальные 10 – 16 мм прутки, скрепленные горизонтальными кольцевыми, квадратными, треугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)

- укладка бетона – смесь подают через воронку, трамбуют глубинным вибратором

Выбор опалубки производится следующим образом:

- асбоцемент – высокая прочность, жесткость, небольшие выталкивающие нагрузки

- полиэтилен – полное отсутствие касательных сил пучения, гидроизоляция бетона

- рубероид – исключительно предотвращение осыпания породы на забой (бюджетный вариант)

Процент армирования свай легко подсчитать самостоятельно, чтобы подобрать диаметр, количество стержней. Для этого необходимо вычислить площадь (1256 см2 для 40 см диаметра), умножить число на минимальный процент (0,4), взять сечение арматуры из таблиц ГОСТ. На практике применяют 3 – 5 прутков, связанных треугольным, кольцевым хомутом, соответственно.

Защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, без них невозможно проконтролировать контакт опалубки/арматуры по всей глубине. Верхние концы стержней изгибают (90 градусов), позже связывают с арматурой ленты (половина к верхнему поясу, другая к нижнему). Запрещено смещение центра армокаркаса относительно отверстия скважины (особенно актуально для углов, Т-образных сопряжений).

Ленточная часть

Отличительной чертой ростверка являются растягивающие нагрузки, для ленты это исключение, поэтому армирование здесь проще. Ленточно-усиленный фундамент не имеет мощных вертикальных перемычек, усиление возле свай. Технология МЗЛФ стандартная:

- опалубка – щитовая чуть выше проектного уровня

- каркасы арматурные – продольные стержни 8 – 14 мм, анкеровка Г-образных, Т-образных сопряжений специальными элементами, хомуты (6 – 8 мм гладкая арматура)

- бетонирование – послойная (40 – 60 см) укладка смеси, трамбовка глубинным вибратором, арматурным стержнем

Щиты монтируются по стяжке, укрытой гидроизоляцией, подпираются укосинами (шаг 0,5 – 0,8 м), стягиваются перемычками, при необходимости фиксируются распорками. Закладные элементы необходимы для ввода коммуникаций, продухов вентиляции (цокольная часть). Обтягивание внутренней поверхности пленкой предотвращает обезвоживанием смеси, утечки сквозь щели, повышает качество поверхности.

Прямые участки каркасов вяжутся на ровной поверхности, монтируются внутрь опалубки. Усиление углов производится по месту анкерами (Г-образные, П-образные детали). Изгиб 90 градусов прутков без усиления считается нарушением технологии, нахлест прямых прутков друг на друга – прерыванием контура даже при соединении сваркой. Диагонально уложенные куски арматуры – бессмысленный расход металлопроката, подобная схема создана исключительно для усиления проемов в плитах.

Особенности изготовления

Владельцу загородного участка, выбравшему этот вариант основания жилища, следует учесть, что защита от вспучивания должна быть комплексной. В противном случае ленточно-свайный фундамент потеряет целостность, разрушится максимум через 3 – 5 лет эксплуатации. Защита включает операции строительства:

- дренаж – этап котлована

- фундаментная подушка – перед армированием

- гидроизоляция – после распалубки

- теплоизоляция – поверх гидроизоляционного ковра + под отмосткой

Для гарантированного прочностного запаса изготавливаются одинаковые пояса армирования. Предпочтительнее проволочные скрутки, нежели сварка, полиэтиленовые хомуты. Композитная арматура стоит дороже, имеет запаздывание при возникновении растягивающих усилий, что приводит к раскрытию трещин в монолите. Стальные рифленые стержни предпочтительнее.

Технология комбинированного фундамента сложнее прочих аналогов. Например, достаточно пропустить любой метод защиты от вспучивания, чтобы ленту порвало замерзшим глинистым грунтом первой же зимой. Специально для индивидуальных застройщиков раскрыты секреты, позволяющие снизить бюджет, сохранив высокий ресурс коттеджа.