Конструктивизм в психологии: Методология конструктивизма в психологии познания — все самое интересное на ПостНауке

Конструктивизм в психологии познания: evan_gcrm — LiveJournal

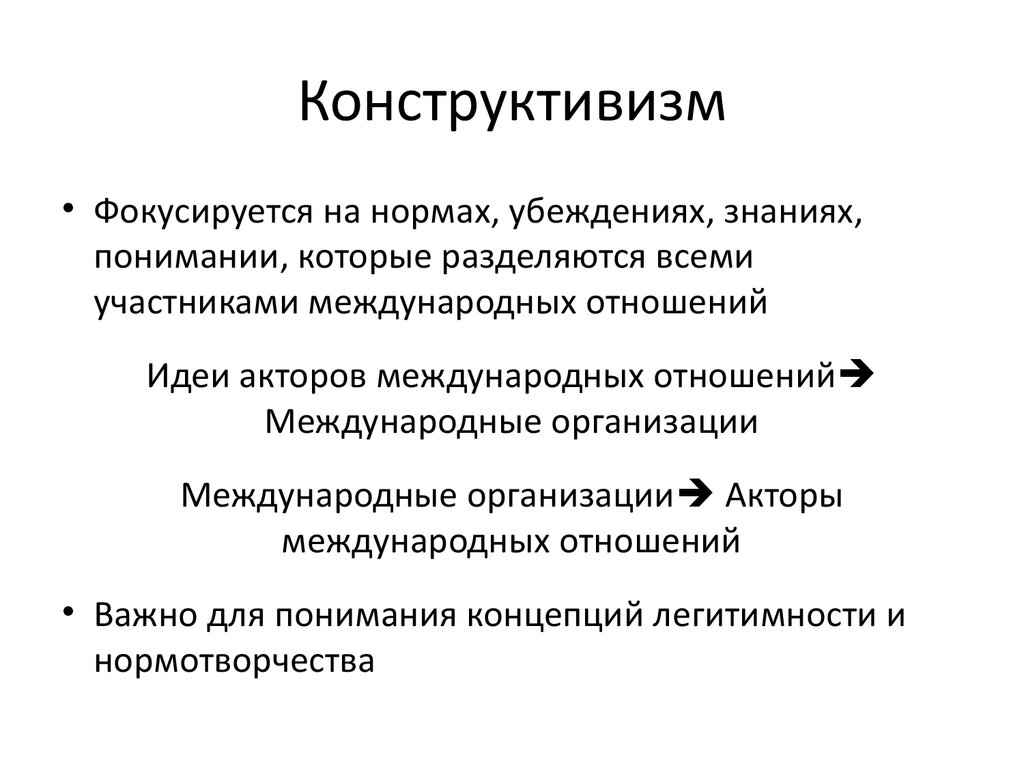

Оригинал взят у magpie73В философии науки и эпистемологии конструктивизм ― направление, основанное на идее активности познающего субъекта в построении представления об окружающем мире, или «подход, согласно которому всякая познавательная деятельность является конструированием», вне зависимости от того, идет ли речь о построении образа восприятия или выстраивании рассуждения.

Одним из основоположников конструктивизма как в эпистемологии, так и в психологии считается Жан Пиаже.

Рассматривая развитие интеллекта ребенка, он постулировал, что когнитивное развитие представляет собой постоянную реорганизацию, перестройку психических процессов, которая обусловлена как биологическим созреванием, так и опытом, который ребенок получает при взаимодействии со средой.

По сути, на каждом этапе развития ребенок конструирует определенное понимание окружающего мира и в результате может столкнуться с рассогласованием между тем опытом, который у него есть, и тем, что обнаруживается в среде при активном взаимодействии с ней.

Это рассогласование становится двигателем дальнейшего развития, представляющего собой нахождение равновесия между процессами ассимиляции и аккомодации.

Как емко резюмировал эту позицию Дж. Брунер, «знание мира создается, а не открывается».

По мнению американских методологов, теории, условно относимые к конструктивистским, могут быть сгруппированы по меньшей мере в три подхода:

— радикальный конструктивизм,

— социальный конструктивизм

— теория личных конструктов, или «конструктивный альтернативизм».

Радикальный конструктивизм.

Утверждает, что абсолютно любое знание не просто приобретается или усваивается, но активно конструируется познающим субъектом, причем конечная цель конструирования, как подчеркивал еще Ж. Пиаже, ― адаптация к среде в ходе взаимодействия с ней.

Знание при этом не может и не должно полностью соответствовать реальности, оно должно быть сообразно задаче адаптации. И хотя нет смысла говорить о соответствии воспринимаемого мира реальному, те «операции, при помощи которых мы выстраиваем наш опытный мир, могут быть в значительной степени определены, … их знание. .. может помочь в более эффективном осуществлении конструирования».

.. может помочь в более эффективном осуществлении конструирования».

Познавательные процессы укоренены в организме, который, в свою очередь, является продуктом биологической эволюции. Именно в силу этой укорененности, можно сформулировать позицию — «всякое действие есть познание, всякое познание есть действие».

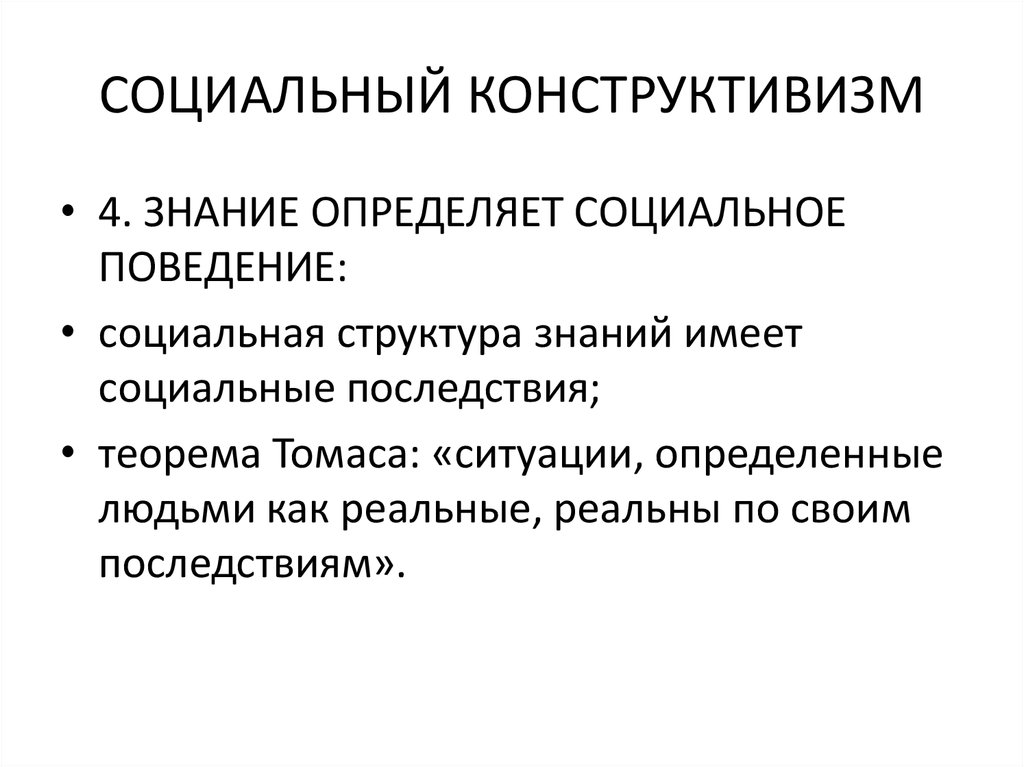

Социальный конструктивизм.

Предполагается, что сама личность, конструирующая свое понимание мира, в свою очередь конструируется обществом, в котором она развивается, языком и культурным контекстом развития.

«Построение образа внешней реальности есть прежде всего и главным образом актуализация той или иной части уже имеющегося образа мира, и лишь во-вторых это есть процесс уточнения, исправления, обогащения или даже радикальной перестройки актуализированной части картины мира или образа мира в целом».

Конструктивный альтернативизм.

Дж. Келли постулирует, что личность организует и упорядочивает свой субъективный опыт с опорой на индивидуальную систему биполярных шкал ― «конструктов», которые складываются и уточняются на протяжении всей жизни и выполняют функцию предвосхищения. Чем больше таких шкал, тем «когнитивно сложнее» личность и тем больше вариантов осмысления реальности она может предложить.

Чем больше таких шкал, тем «когнитивно сложнее» личность и тем больше вариантов осмысления реальности она может предложить.

Термин «конструктивный альтернативизм» подчеркивает, что возможно бесконечно много альтернативных вариантов трактовки событий в окружающем мире как разными людьми, так и одним и тем же человеком. Каждый человек, согласно метафоре Келли, по сути выступает как ученый, выстраивающий (конструирующий) свое собственное понимание этих событий.

«Задача ― Инструмент».

Современная когнитивная психология внимания все чаще обращается к понятию задачи как к объяснительному. Необходимость опоры на это понятие обосновывается описанием феноменов, ― например, задержек и ошибок внимания в условиях быстрого и краткого предъявления стимулов, при попытках объяснения которых в строго контролируемых экспериментах были последовательно исключены все возможные объяснения помимо «реконфигурации системы» или «переключения задачи».

Именно анализ задач, решаемых зрительной системой — основа механизмов восприятия, которые выступают в качестве инструментов психики, эволюционировавших для решения этих задач.

«Чтобы понять, как работает мысль, ученый-когнитивист должен знать, для решения каких задач предназначены наши познавательные и нейронные механизмы».

Познавательные «инструменты» складываются в эволюции для решения определенных задач адаптации, а следовательно, для объяснения строения некоторого «инструмента» необходимо установить,

— во-первых, для решения какой задачи он предназначен,

— во-вторых, почему он предназначен для решения именно этой, а не какой-нибудь другой задачи.

Вместе с тем, несмотря на идеи задачной детерминации и эволюционной обусловленности закономерностей когнитивной системы, модульный подход к познанию как таковой не во всем сходится с фундаментальными положениями конструктивизма: становление индивидуального познания рассматривается как последовательное разворачивание генетически детерминированной системы модулей, не предполагающее ни взаимодействия между ними, ни перестроек в системе под влиянием полученного опыта.

Само понятие задачи в данном подходе ограничивается задачами приспособления субъекта как представителя биологического вида.

Конструктивистский подход к познанию предполагает, что субъект не просто использует продукты сложившихся в его мозгу или в когнитивной системе механизмов, а выстраивает представление о среде, в которой ему предстоит действовать, прямо в ходе решения встающих перед ним задач.

/Источник/

Картинка кликабельна

что это за подход / Skillbox Media

Образование

#статьи

- 14

В его основе замечательная идея: учитель не просто наполняет, как пустые сосуды, головы учеников, а позволяет им самим конструировать знания.

Журналист. Пишет и переводит статьи о самобытной культуре и образовании. Ведёт Telegram-канал «Работник культуры».

Из этой статьи вы узнаете:

- как конструктивизм связан с великим Львом Выготским;

- пять принципов конструктивизма в педагогике;

- чем конструктивистский подход отличается от традиционного;

- как устроен учебный процесс при конструктивизме;

- за что его критикуют и почему он мало присутствует в школах.

Конструктивизм — направление в психологии и философии образования, главная идея которого в том, что познание — это конструирование. Проще говоря, знания мы не просто пассивно усваиваем, а самостоятельно выстраиваем по мере того, как знакомимся с окружающим миром и осмысливаем этот опыт. Это осмысление происходит на основе уже имеющихся у нас знаний и опыта и зависит от стадии нашего когнитивного развития и культурного фона.

Для традиционного педагога ученик — пустой сосуд, который можно заполнить любой информацией. Учитель-конструктивист же старается создать условия, в которых ученик сам будет искать ответы на волнующие его вопросы. В результате он самостоятельно построит новое знание — вернее, встроит его в уже существующие у него представления о мире, сформированные предыдущим опытом. Поскольку опыт каждого человека уникален, то и знание, которое сформирует один ученик, будет отличаться от того, что получится у другого.

Хотя изначально конструктивизм не был напрямую связан с образованием, сегодня идеи этого психологического направления используют учителя всего мира. Эксперименты в школьных лабораториях, экскурсии по местам эпохальных событий на уроках истории, постановка Шекспира на уроке литературы — всё это примеры конструктивистского подхода в педагогике.

Один из основоположников конструктивизма — швейцарский психолог Жан Пиаже, изучавший детскую психику. Пиаже выделил стадии интеллектуального развития ребёнка. Абстрактное мышление, например, как выяснил учёный, появляется у детей не раньше 12 лет, а значит, до этого возраста бессмысленно учить их, скажем, геометрии.

Пиаже отверг царившую в начале XX века идею о том, что знание — это пассивное отражение внешней, объективной реальности. Вместо этого он предложил концепцию обучения как динамического процесса последовательной адаптации к действительности, в ходе которого ученики создают и тестируют собственные гипотезы о мире.

Таким образом, обучение, по Пиаже, — это процесс трансформации, а не накопления знаний. Поскольку подход Пиаже сосредоточен на интеллектуальной стороне обучения, сформированное им течение называют когнитивным конструктивизмом

Основатель ещё одного вида конструктивизма, который на Западе называют социальным (от англ. social constructivism), — советский учёный Лев Выготский. В отличие от Пиаже, Выготский считал, что обучение — это в первую очередь социальный процесс. Среда, в которой воспитывается ребёнок, влияет на то, что и как он думает.

Обучение происходит при взаимодействии с сообществом и культурой. Все задачи, с которыми сталкивается человек во время обучения, Выготский разделил на три типа:

- задачи, которые мы можем выполнить сами;

- задачи, которые мы можем выполнить под чьим-то руководством;

- задачи, с которыми мы не способны справиться.

Поскольку мы уже знаем, как выполнять задачи из первой категории, они ничему не учат нас. Также с точки зрения обучения нет смысла браться за задачи третьего типа. Какими бы талантливыми ни были ребёнок и его учитель, если ученик не знает правил деления и умножения, он не сможет решать физические задачи на движение. Обучение происходит по большей части при выполнении второго типа задач — на уровне потенциального перехода от невежества к знанию. Эту область Выготский назвал зоной ближайшего развития. В работе «Мышление и речь» он писал:

«…Центральным для всей психологии обучения моментом и является возможность в сотрудничестве подыматься на высшую ступень интеллектуальных возможностей… В школе ребёнок обучается не тому, что он умеет делать самостоятельно, но тому, чего он ещё делать не умеет, но что оказывается для него доступным в сотрудничестве с учителем и под его руководством… То, что ребёнок умеет делать сегодня в сотрудничестве, он сумеет сделать завтра самостоятельно».

Идеи Пиаже и Выготского впоследствии развивали многие другие учёные. Американский психолог Эрнст фон Глазерсфельд, например, разработал концепцию радикального конструктивизма. Согласно его идее, сконструированное знание может и вовсе не соответствовать реальности. Оно должно лишь помогать нам адаптироваться к окружающей среде.

А в педагогике идеи конструктивизма развивал американский философ и учитель Джон Дьюи. Как и Пиаже и Выготский, Дьюи не верил в то, что знание можно приобрести зубрёжкой или повторными прослушиваниями лекции, которую не удалось понять в первый раз. Лучшим способом усвоения новой информации он считал решение задач, с которыми ученик может столкнуться и в реальной жизни. Причём эти задачи должны иметь для ученика смысл и значимость. А стимулом для обучения может стать когнитивный конфликт: в голове ученика сталкиваются две противоположные идеи, и он пытается разрешить это противоречие. Свой подход Дьюи назвал прогрессивной педагогикой.

Не разделяя конструктивизм по разным течениям, современные теоретики педагогики выделяют пять его принципов.

Это основной принцип конструктивизма, согласно которому новое знание надстраивается на уже существующих знаниях. Ученик соединяет разную информацию, выстраивая уникальные интеллектуальные связи — иначе, чем это сделал бы другой ученик.

Чтобы учиться, недостаточно просто сидеть и слушать лекцию: нужно участвовать в дискуссиях, проводить эксперименты, готовить доклады. Понимание придёт только через выстраивание между разными фактами связей, имеющих смысл для самого ученика. Кроме того, невозможно учиться без мотивации. И если психологи-бихевиористы считали, что мотивировать можно внешними стимулами — кнутом и пряником, — то по мнению когнитивных конструктивистов мотивация должна исходить от самого обучающегося. Подстёгивать последнего может, например, ограниченность его нынешних знаний.

Любое обучение и преподавание — это распространение и обсуждение знания, собранного целым сообществом. Важно учитывать это и на уроках: полемика, взаимное обучение и другие групповые активности способствуют обучению.

Новые знания всегда выстраиваются вокруг нашего прошлого опыта и убеждений. Поэтому и сам процесс, и результат обучения для каждого ученика неповторимы. Кроме того, мы не изучаем новые вещи как абстрактные теории, изолированные от всей остальной нашей жизни. Чтобы осмыслить новую информацию, мы связываем её с тем, что уже знаем и понимаем.

Знание — это только интерпретация реальности на основе наших чувств. Эта интерпретация не обязательно отражает настоящую реальность.

Традиционное обучение опирается на эксплицитное преподавание (от англ. explicit teaching, или direct instruction), при котором учитель просто читает ученикам лекцию или демонстрирует учебные материалы. Вот как исследователи образования противопоставляют ему конструктивистское преподавание:

Вот как исследователи образования противопоставляют ему конструктивистское преподавание:

| Традиционный подход | Конструктивистский подход |

|---|---|

| Изучение темы начинается с частей целого — от меньшего к большему | Изучение темы начинается с общих идей — от большего к меньшему |

| Ценится строгое следование учебному плану | Ценится выстраивание урока вокруг вопросов и интересов учеников |

| Основные материалы — учебники и рабочие тетради | Ученики изучают первоисточники и занимаются ручной работой |

| Обучение построено на повторении | Обучение интерактивно, построено на том, что ученики уже знают |

| Учитель подаёт информацию ученикам, как бы навязывая её | Учитель ведёт с учениками диалог, помогая им конструировать собственные знания |

| Учитель — авторитет, он говорит в форме монолога и ведёт учеников за собой | Учитель — собеседник, модератор обсуждения, он побуждает к диалогу, идёт рядом с учениками |

| Задача учителя — побудить учеников повторять материал с помощью поощрений и наказаний | Задача учителя — быть фасилитатором, то есть облегчать ученикам условия для самостоятельных открытий. Учитель рассказывает — фасилитатор задаёт вопросы Учитель рассказывает — фасилитатор задаёт вопросы |

| Знания оцениваются с помощью тестирования: правильно/неправильно | Помимо результатов тестов, важны мнения учеников. Процесс не менее важен, чем результат |

| Знание рассматривается как нечто постоянное | Знание рассматривается как нечто динамичное, постоянно меняющееся вместе с нашим опытом |

| Ученики чаще работают в одиночку | Ученики чаще работают в группах |

Учитель-конструктивист старается подавать информацию так, чтобы ученики могли встроить её в систему уже имеющихся у них знаний. Для этих целей подходит, например, просьба пересказать новый материал своими словами — то есть на основе предыдущего опыта. Этой же цели могут послужить предварительные тесты в начале урока или групповые игры-разминки. Другой вариант — побудить учащихся подвергнуть то, что они уже знают, сомнению. Противоречие заставит их модифицировать имеющиеся знания. Ниже перечислены примеры активностей, которые предлагают эксперты.

Для этих целей подходит, например, просьба пересказать новый материал своими словами — то есть на основе предыдущего опыта. Этой же цели могут послужить предварительные тесты в начале урока или групповые игры-разминки. Другой вариант — побудить учащихся подвергнуть то, что они уже знают, сомнению. Противоречие заставит их модифицировать имеющиеся знания. Ниже перечислены примеры активностей, которые предлагают эксперты.

Конструкционизм — это развитие идей Жана Пиаже, предложенное философом образования Симором Папертом. По мнению Паперта, для обучения важно, чтобы ученик создавал нечто вне своего сознания. Например, учитель может предложить классу построить мост, чтобы учащиеся путём проб и ошибок смогли усвоить нюансы инженерного дела.

К таким групповым активностям относятся, например, взаимный опрос, метод мозаики, структурированная полемика. Взаимный опрос — техника, при которой ученики задают друг другу вопросы и сами на них отвечают. Она может быть удобна, например, при обсуждении прочитанного. Метод мозаики — подход, при котором отдельные ученики становятся экспертами в определённых аспектах большой темы и рассказывают о них другим участникам. При структурированной полемике учитель предлагает учащимся рассмотреть предмет изучения с противоположных точек зрения и, модерируя дискуссию, помогает им в поиске компромисса.

Она может быть удобна, например, при обсуждении прочитанного. Метод мозаики — подход, при котором отдельные ученики становятся экспертами в определённых аспектах большой темы и рассказывают о них другим участникам. При структурированной полемике учитель предлагает учащимся рассмотреть предмет изучения с противоположных точек зрения и, модерируя дискуссию, помогает им в поиске компромисса.

Наконец, ещё один вариант применения конструктивизма в классе — при рассмотрении большой темы позволить ученикам выбрать для углублённого изучения те её аспекты, которые больше всего их заинтересуют. Например, учитель может дать классу общее представление об эволюции, а затем каждый ученик выбирает наиболее близкую ему тему и пишет по ней доклад.

Несмотря на многие научные исследования, указывающие на то, что конструктивистские методы повышают качество обучения, у этого подхода есть и немало противников. Среди недостатков этой методики они отмечают недостаточную структурированность учебного процесса, сложность реализации на практике, риск группового мышления при кооперативном обучении.

Критики считают, что для некоторых учеников важно, чтобы обучение было строго структурировано. Исследования показывают, например, что традиционное преподавание очень полезно для учеников с повышенными потребностями и для подготовки к тестам. Конструктивизм же предполагает более расслабленный темп — без чёткой траектории, со спонтанными дискуссиями, часто без оценивания знаний. В результате знания учеников могут не соответствовать стандартизированным требованиям. Хотя это проблема скорее системы образования, нежели конструктивизма.

Чтобы для учеников занятия проходили более непринуждённо, учителю нужно, наоборот, ещё более тщательно планировать уроки, чем при традиционном подходе. На это требуется дополнительное внерабочее время. А чтобы вовлекать в обсуждение как можно больше учеников, требуется больше времени на уроке.

Когда группа учеников сообща ищет ответ на вопрос, они рискуют попасть в ловушку группового мышления — когда из нежелания противоречить коллективу человек присоединяется к общей точке зрения. Те же, кто не захочет этого делать, могут просто менее активно участвовать в дискуссии. Впрочем, это критика только одного из вариантов применения конструктивистского подхода, а не самой теории.

Те же, кто не захочет этого делать, могут просто менее активно участвовать в дискуссии. Впрочем, это критика только одного из вариантов применения конструктивистского подхода, а не самой теории.

Как замечает, например, исследователь образования Карл Берейтер, названные выше и другие недостатки приводят к тому, что использование конструктивизма в школах ограничивается разве что проектным обучением.

Хотя конструктивистский подход к преподаванию, возможно, слишком утопичен, отрицать его значимость трудно. Ведь он не только позволяет учащимся становиться обладателями знаний, но и даёт контроль над самим процессом их получения.

При этом конструктивистский подход показал свою эффективность в онлайн-обучении, при котором большая часть студентов — взрослые, ведь у них уже есть определённый опыт, на который они могут опираться. Этот подход помогал взрослым развивать чувство большей самостоятельности в своём обучении.

Методист образовательных программ

Вы с нуля пройдёте полный цикл создания образовательного продукта. Научитесь проектировать учебные программы для онлайн- и офлайн-курсов. Станете универсальным специалистом – сможете запустить свой проект или устроиться методистом в крупную компанию.

Научитесь проектировать учебные программы для онлайн- и офлайн-курсов. Станете универсальным специалистом – сможете запустить свой проект или устроиться методистом в крупную компанию.

Узнать про курс

Учись бесплатно:

вебинары по программированию, маркетингу и дизайну.

Участвовать

Обучение: Методист образовательных программ Узнать большеСтало известно, хорошо ли педагоги владеют цифровыми технологиями 25 ноя 2022

Президент поручил создать новый рейтинг вузов и кое-чем дополнить школьную математику 25 ноя 2022

Появился необычный новый рейтинг вузов. Его готовили 18 лет 25 ноя 2022

Понравилась статья?

Да

конструктивистских теорий | Подростковая психология

Конструктивизм — это точка зрения на обучение, сосредоточенная на том, как люди активно создают (или «конструируют») знания на основе опыта. Конструктивистские модели обучения различаются тем, насколько учащийся конструирует знания самостоятельно, по сравнению с тем, насколько он или она берет сигналы от людей, которые могут быть более экспертными и которые помогают ученику в его усилиях (Fosnot, 2005; Rockmore, 2005). Это называется психологический конструктивизм (изменения в мышлении в результате индивидуального опыта) и социальный конструктивизм (изменения в мышлении из-за помощи других), хотя обе версии в некотором смысле являются объяснениями мышления внутри индивидов.

Конструктивистские модели обучения различаются тем, насколько учащийся конструирует знания самостоятельно, по сравнению с тем, насколько он или она берет сигналы от людей, которые могут быть более экспертными и которые помогают ученику в его усилиях (Fosnot, 2005; Rockmore, 2005). Это называется психологический конструктивизм (изменения в мышлении в результате индивидуального опыта) и социальный конструктивизм (изменения в мышлении из-за помощи других), хотя обе версии в некотором смысле являются объяснениями мышления внутри индивидов.

Пиажеская версия психологического конструктивистского обучения довольно «индивидуалистична» в том смысле, что в ней мало говорится о том, как другие вовлеченные люди могут помочь в обучении. Родители и учителя остаются в стороне, не имея существенной ответственности за помощь учащимся в формировании знаний. Пиаже признавал важность помощи другим в своей теории, называя процесс поддержки или помощи социальной передачей; однако он не подчеркивал этот аспект конструктивизма. Пиаже больше интересовало, что учащиеся могут понять самостоятельно (Салкинд, 2004). Отчасти по этой причине его теория часто рассматривается не столько как обучение, сколько как развитие, которое представляет собой долгосрочное изменение человека в результате множественного опыта. По той же причине педагоги часто находили идеи Пиаже особенно полезными для размышлений о готовности учащихся к обучению.

Пиаже больше интересовало, что учащиеся могут понять самостоятельно (Салкинд, 2004). Отчасти по этой причине его теория часто рассматривается не столько как обучение, сколько как развитие, которое представляет собой долгосрочное изменение человека в результате множественного опыта. По той же причине педагоги часто находили идеи Пиаже особенно полезными для размышлений о готовности учащихся к обучению.

В отличие от более индивидуально ориентированной версии конструктивизма Пиаже, некоторые психологи сосредоточились на взаимодействии между учеником и более знающими людьми. Одно из первых выражений этой точки зрения принадлежит американскому психологу Джерому Брунеру (1960, 1966, 1996), который пришел к убеждению, что учащиеся обычно могут узнать больше, чем от них традиционно ожидают, если им будут предоставлены соответствующие рекомендации и ресурсы. Он назвал такую поддержку учебными лесами, что буквально означает временный каркас, подобный тому, который используется при строительстве здания, который позволяет построить внутри него гораздо более прочную конструкцию. Причиной такого смелого утверждения была вера Брунера в строительные леса — его вера в важность предоставления указаний правильным образом и в нужное время. При наличии строительных лесов учащиеся кажутся более компетентными и «сообразительными» и больше узнают.

Причиной такого смелого утверждения была вера Брунера в строительные леса — его вера в важность предоставления указаний правильным образом и в нужное время. При наличии строительных лесов учащиеся кажутся более компетентными и «сообразительными» и больше узнают.

Сходные идеи были предложены Львом Выготским (1978), чьи работы были сосредоточены на том, как на мышление учащегося влияют отношения с другими людьми, более способными, знающими или опытными, чем учащийся. Выготский предположил, что когда человек осваивает новый навык или решает новую проблему, он или она может работать лучше, если его сопровождает и помогает эксперт, чем если бы он работал в одиночку, хотя и не так хорошо, как эксперт.

Социальная версия конструктивизма, однако, подчеркивает ответственность эксперта за то, чтобы сделать обучение возможным. Он или она должны не только обладать знаниями и навыками, но также знать, как организовать опыт, который позволит учащимся легко и безопасно приобретать знания и навыки самостоятельно. В дополнение к знанию того, что нужно выучить, эксперт (т. конец, и каким-то образом связать весь опыт со знаниями и навыками, уже значимыми для учащегося.

В дополнение к знанию того, что нужно выучить, эксперт (т. конец, и каким-то образом связать весь опыт со знаниями и навыками, уже значимыми для учащегося.

Определение, типы, преимущества и ограничения

В этой статье

Конструктивистская теория обучения оказала влияние на различные виды психотерапии. По словам исследователя Роберта А. Неймейера, для определения конструктивизма эта теория рассматривает людей как создателей смысла. «Конструктивисты сосредотачиваются на значении, которое клиенты придают своему миру, и на том, как это формирует и ограничивает представление клиентов о себе, своих отношениях и своих трудностях», — говорит он.

Что такое конструктивизм?

Конструктивизм считается подходом к обучению. Этот подход утверждает, что люди активно создают свои собственные знания в жизни, и их личный опыт определяет эту реальность. Определение конструктивистской теории, разработанное американским психологом Джеромом Брунером, определяет, что:

- Обучение — это активный процесс, в ходе которого учащиеся строят новые идеи или концепции, основанные на их текущих/прошлых знаниях.

- Затем обучаемый выбирает и преобразует информацию, строит гипотезы и принимает решения, полагаясь при этом на когнитивную структуру.

- Когнитивная структура (или схема, ментальные модели) обеспечивает смысл и организацию переживаний и позволяет человеку выйти за рамки предоставленной информации.

Психотерапия находится под сильным влиянием конструктивизма. На самом деле она считается метатеорией, включающей множество подходов, таких как:

- Психоанализ

- Когнитивно-поведенческая терапия

- Экзистенциально-гуманистическая психотерапия

- Семейные системы приближаются к

Виды конструктивистской терапии

В психотерапии существуют различные формы конструктивизма. Вот основные формы терапии, которые подпадают под эгиду конструктивизма: краткая терапия, ориентированная на решения, эмоционально-ориентированная терапия и нарративная терапия.

- Кратковременная терапия, ориентированная на решение (SFBT) — Она используется для лечения самых разных людей, семей и проблем.

Как и во многих конструктивистских методах лечения, акцент делается на сильных сторонах и решениях клиента, которые уже могут быть ему доступны.

Как и во многих конструктивистских методах лечения, акцент делается на сильных сторонах и решениях клиента, которые уже могут быть ему доступны.

Акцент делается на том, что уже работает, а не на том, что не так. Это приводит к большему количеству решений. Когда клиент приходит с проблемой, терапевт обычно ищет, «что работало в прошлом», и сосредотачивается на этом как на решении вместо того, чтобы подчеркивать проблемы. Согласно исследованиям, SFBT можно эффективно использовать в качестве программы вмешательства для уменьшения депрессии.

- Эмоционально-фокусированная терапия (EFT)- Используется в основном с парами для углубления, обогащения и сохранения отношений, подчеркивая важность безопасной и надежной эмоциональной связи с другим человеком.

Однако важность индивидуального и совместного опыта пары поможет им сблизиться даже в трудные времена. Это может стать фокусом терапии.

- Нарративная терапия- Она предлагает клиентам возможность управлять своей жизнью через истории, которые они рассказывают сами себе.

Нарративный терапевт помогает выявить предпочтительные реальности клиентов и позволяет им существенно переписать свою жизнь. Его использовали с детьми, семьями и взрослыми.

Нарративный терапевт помогает выявить предпочтительные реальности клиентов и позволяет им существенно переписать свою жизнь. Его использовали с детьми, семьями и взрослыми.

Имея возможность попытаться переписать свою историю, это помогает изменить «нарратив», который они рассказывают себе, и помогает им изменить то, как они воспринимают свой жизненный опыт.

Как работает конструктивизм

Как это работает? Что ж, конструктивизм работает, сосредотачиваясь на конкретных идеях о том, что реальность человека конструируется через его индивидуальный опыт, но они не обнаруживаются, а конструируются. В конструктивизме нет единого объективного взгляда на мир. Каждый человек создает свою собственную версию реальности, которая опять же основана на его индивидуальном жизненном опыте и том, как он его воспринимает. Восприятие — это все, потому что два человека могут испытывать одно и то же, но то, как они видят/воспринимают этот опыт, — это то, как они конструируют свою реальность. В конструктивизме есть несколько важных тем, включая порядок, самоощущение и активную деятельность:

В конструктивизме есть несколько важных тем, включая порядок, самоощущение и активную деятельность:

- Имея потребность в порядке, люди находят закономерности и создают смыслы, чтобы упорядочить мир таким образом, который им легко понять.

- Отношения с собой важны, но они изменчивы. На него влияет личный опыт и взаимодействие с другими людьми.

- Некоторые вещи могут быть вне контроля человека, но от него зависит, как улучшить свое понимание мира и сделать выбор, который может принести ему пользу.

Методы конструктивистской терапии

- Терапия, ориентированная на решение

- Уточнение цели

- Чудо-вопрос

- Приглашение на эксперимент

- Эмоционально-фокусированная терапия

- Цикл деэскалации

- Изменение шаблонов взаимодействия

- Консолидация и интеграция

- Нарративная терапия

- Повествование

- Экстернализация

- Деконструкция

- Уникальные исходы

Некоторые терапевтические упражнения, основанные на конструктивистской теории, включают:

- Ведение дневника

- Решение ментальных карт

- Управляемые изображения

- Упражнения на сенсорное восприятие

Использование конструктивистской терапии

Различные типы используемой конструктивистской терапии могут быть полезны для решения многих проблем и проблем:

- Она может быть полезна при лечении горя , помогая человеку, борющемуся с горем, восстановить смысл отношений /человек потерян для человека, чтобы двигаться вперед и переживать горе.

Переживание утраты сопряжено со многими проблемами, и реконструкция и реорганизация новой реальности жизни без человека, который был потерян, является неотъемлемой частью прогресса в процессе скорби. Исследования показали клинически значимое снижение психопатологических показателей после лечения горя с помощью нарративной терапии.

- Лица, пережившие травму , также могут получить пользу от формы конструктивистской терапии. Травма может повлиять на самоощущение человека и на то, как он воспринимает себя. Реконструируя то, что было пережито, человек может работать над новым позитивным взглядом на себя и лучше понимать травму.

- На самом деле нет предела тому, кому может быть полезна конструктивистская терапия. Если реальность человека искажена и вызывает у него ежедневные проблемы в жизни, независимо от его диагноза ( депрессия, тревога, биполярное расстройство, травма или даже поведенческое расстройство, которое может привести к негативному восприятию себя), форма конструктивистской терапии, такая как поскольку нарративная терапия может помочь человеку добиться прогресса.

Проблемы и ограничения конструктивизма

Хотя нет предела тому, кто может извлечь пользу из конструктивизма независимо от диагноза, как и все виды терапии и теории в психологии, есть проблемы, которые следует учитывать. Одним из критических замечаний по поводу теории является то, что она говорит, что не существует единой истины, потому что все истины равноправны. Традиционно психология фокусируется на личности и сводит к минимуму роль контекста и культуры. Конструктивизм, с другой стороны, рассматривает контекст, в котором существует самость. Он считает себя текучим и изменяющимся. Это вызывает столкновение с пониманием себя в психологии. Конструктивизм и различные методы конструктивистской терапии могут быть чрезвычайно полезными, помогая человеку работать над преодолением проблем и проблем внутри себя или в паре / семье. Принципы конструктивизма помогают людям понять, как их жизненный опыт привел к их нынешнему взгляду на реальность, а принципы конструктивизма могут помочь человеку восстановить здоровый, позитивный и прогрессивный взгляд на жизнь, продвигаясь вперед.

Как и во многих конструктивистских методах лечения, акцент делается на сильных сторонах и решениях клиента, которые уже могут быть ему доступны.

Как и во многих конструктивистских методах лечения, акцент делается на сильных сторонах и решениях клиента, которые уже могут быть ему доступны. Нарративный терапевт помогает выявить предпочтительные реальности клиентов и позволяет им существенно переписать свою жизнь. Его использовали с детьми, семьями и взрослыми.

Нарративный терапевт помогает выявить предпочтительные реальности клиентов и позволяет им существенно переписать свою жизнь. Его использовали с детьми, семьями и взрослыми.