Кто построил церковь вознесения в селе коломенском: Церковь Вознесения в Коломенском — Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

Церковь Вознесения Господня в Коломенском: история, современность

Главная / Москва / Усадьбы Москвы / Коломенское / Церковь Вознесения в Коломенском

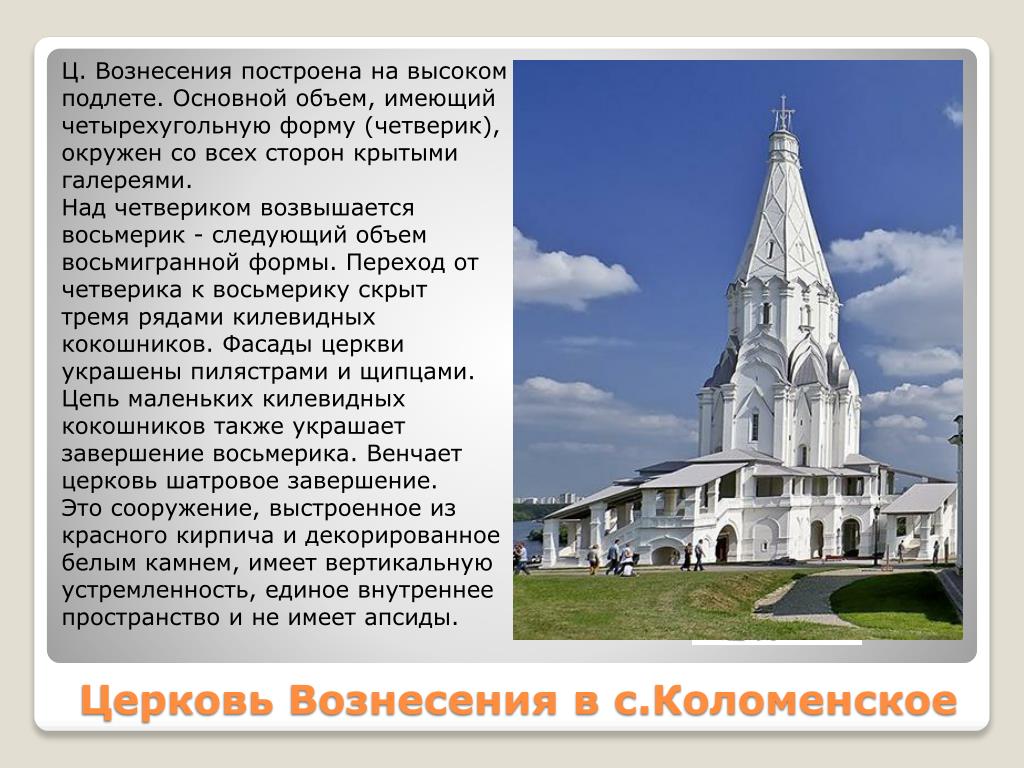

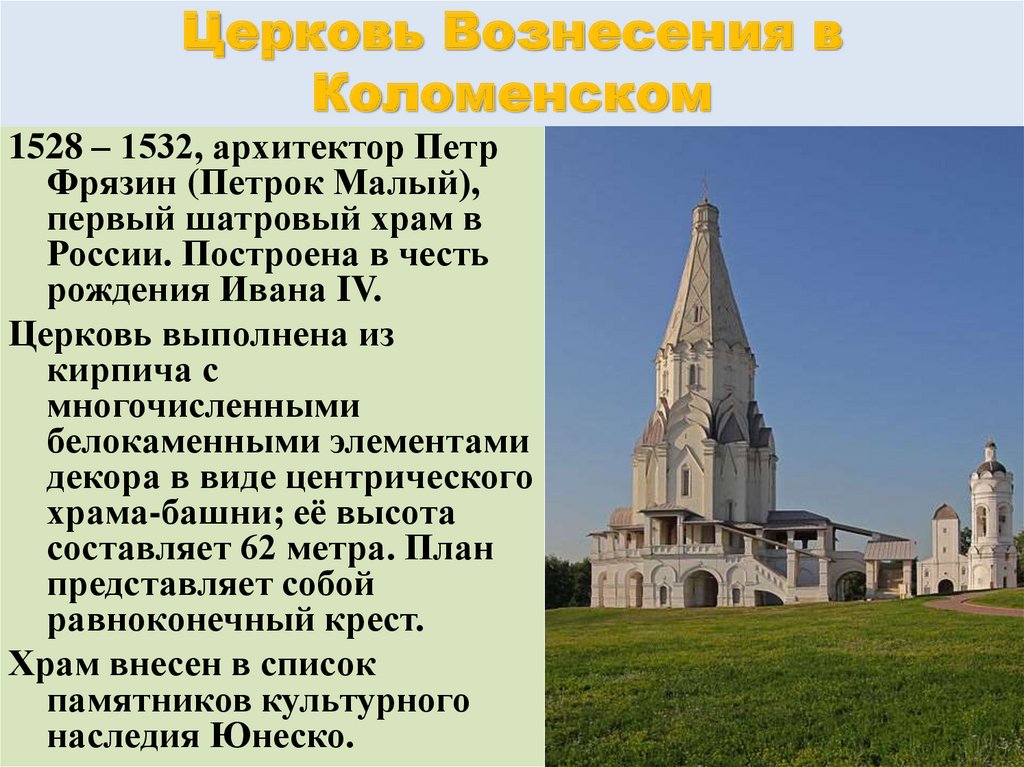

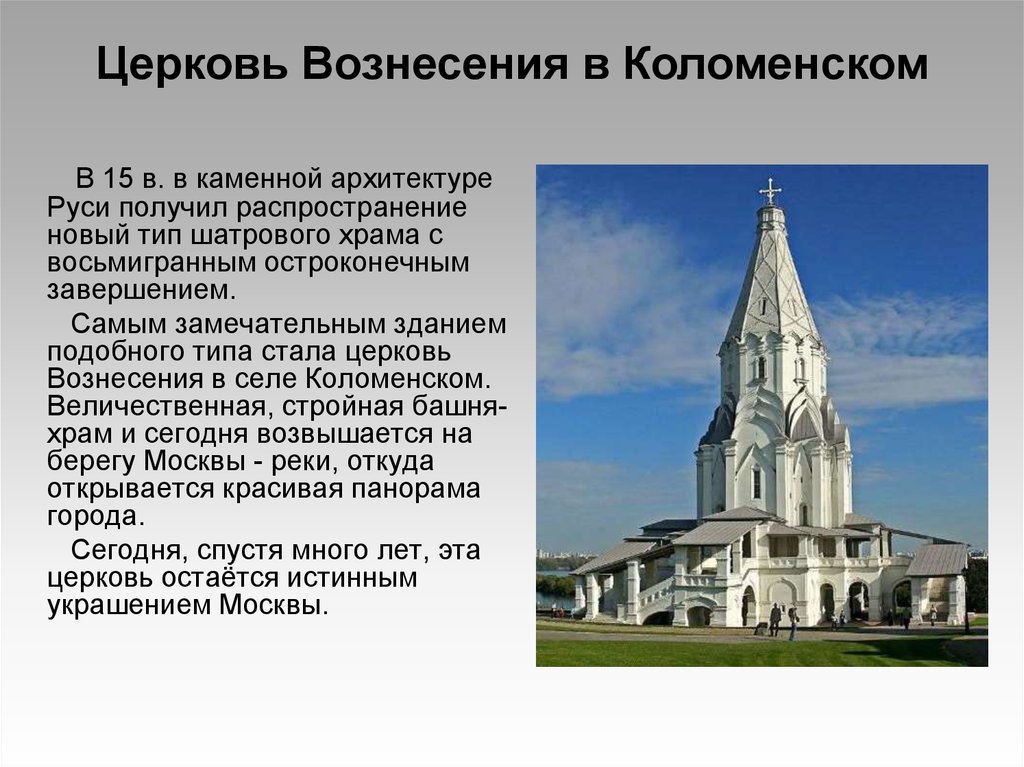

Подлинной и самой драгоценной жемчужиной архитектурного ансамбля столичного музея-заповедника «Коломенское» является Церковь Вознесения Господня. Уже пять веков она представляет собой неповторимый образец русского зодчества. Это первый храм на Руси, созданный в форме шатра и построенный из камня. Стиль, которому он дал начало, просуществовал лишь век — до 50-х годов 17-го века (до раскола русской церкви). Вклад храма Вознесения в развитие архитектуры европейское сообщество оценило по достоинству — в 1994 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменитого француза — дирижёра, композитора и писателя Гектора Берлиоза очаровали и восхитили красота и величие храма, который он увидел, когда давал концерты в России. Берлиоз назвал его «гармонией красоты законченных форм», а затем признался, что этот архитектурный шедевр его ошеломил.

Церковь Вознесения в Коломенском возведена из кирпича с различными элементами декора из белого камня и представляет собой храм-башню. Снаружи высокая, устремлённая в небо, внутри она кажется необычайно просторной, несмотря на небольшое по площади помещение. Убранство храма подчинено единой художественной идее, он имеет прекрасную акустику и наполнен льющимся из многочисленных окон, распложенных определённым способом, светом. Солнечные лучи преломляются так искусно, что храм практически купается в свете, который меняется от яркого и сильного до мягкого и затенённого.

Декорирован храм богато, но без архитектурных излишеств. И пилястры, и кокошники, и тяги превращают его в настоящее произведение искусства, воплощённое в камне. Изначально в храме Вознесения Господня находился тябловый (тяблом называли деревянный брус алтаря, используемый для установки икон) иконостас.

Церковь занимает маленькую площадь, всего чуть больше 100 м2. Внутри она белая. Во время реставрации специалисты установили, что этот цвет был основным с момента её постройки. Пол покрывали двухцветные плитки треугольной формы из керамики, два века назад их заменили каменные плиты. За свою почти пятисотлетнюю историю церковь многократно ремонтировалась и реставрировалась, но при этом её облик не претерпел существенных изменений.

Историческая справка

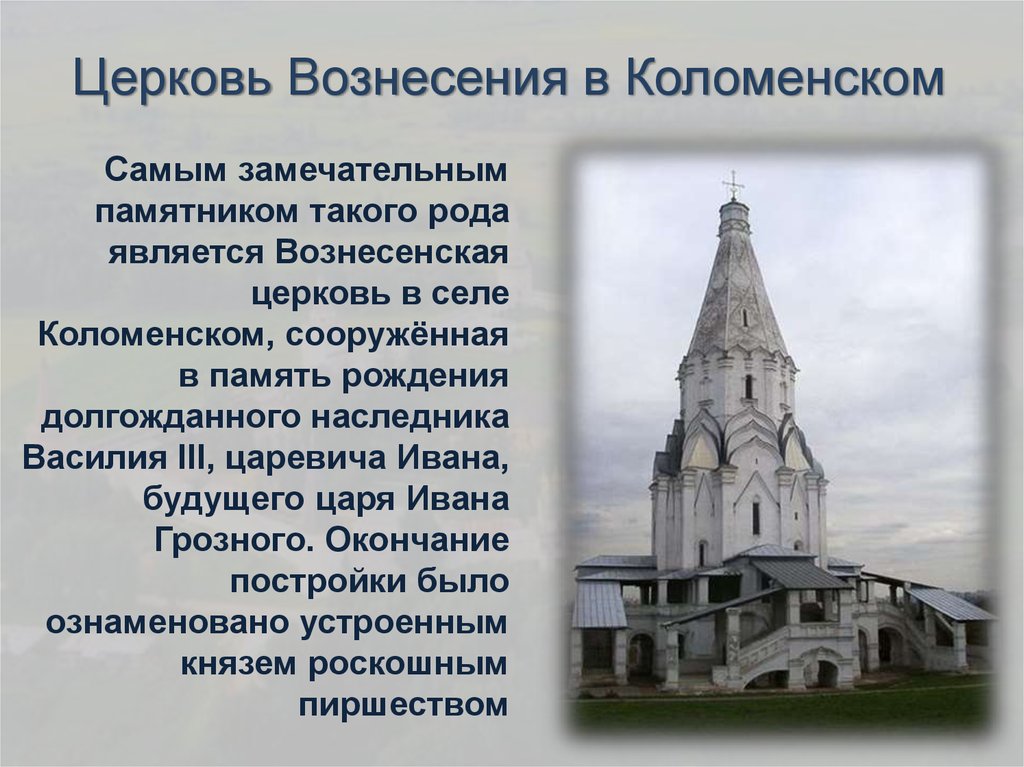

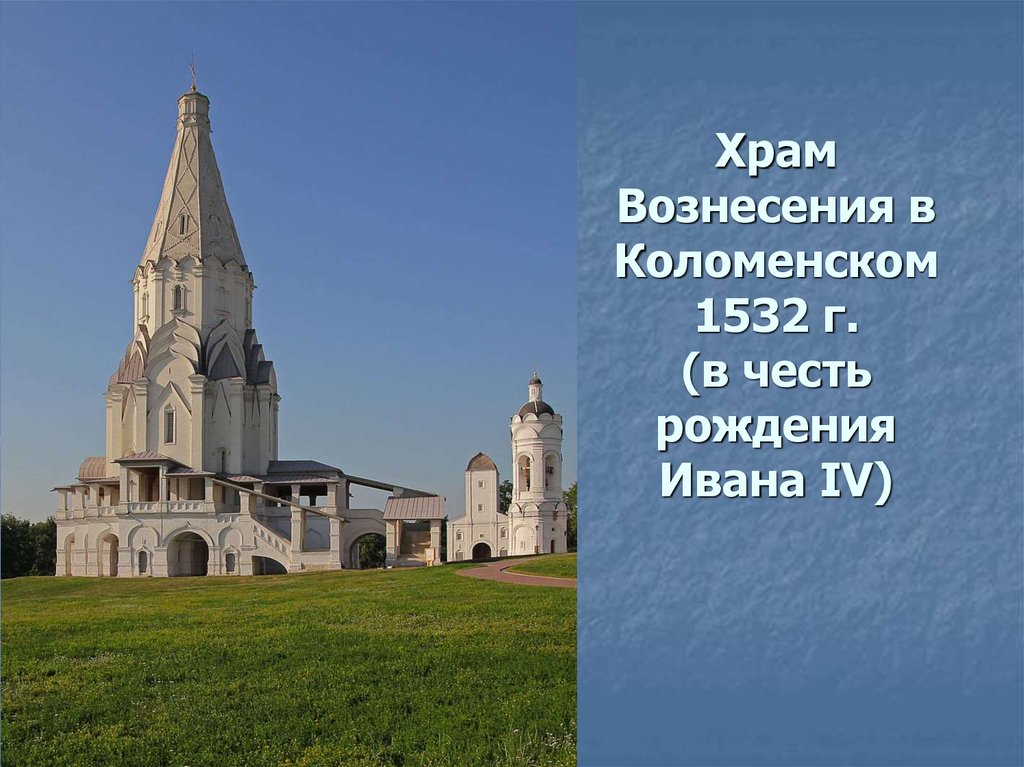

Храм был сооружён в первой трети XVI в. по указу великого князя владимирского и московского Василия III, который посвятил это культовое здание своему сыну и будущему царю Ивану IV. Упоминания об окончании строительных работ датированы в летописях 1532 годом. 3 сентября того же года Церковь Вознесения освятили.

До нынешнего момента неизвестно имя того великого зодчего, кто построил этот уникальный храм. Церковь возведена по образцу русских шатровых деревянных храмов, что должно бы указывать, что строитель — из русских мастеров. За эту версию говорят и особенности её конструкции, которые имелись в рабочем арсенале зодчих из Псковских земель, а некоторые декоративные элементы переносят нас в царство московских мастеров XIV-XV вв. С другой стороны, существует большая вероятность — на это указывают элементы устройства и декора сооружения, которые никогда до этого не встречались в зодчестве на Руси, что храм Вознесения в Коломенском построили итальянцы, к примеру, это мог быть Петрок Малый (он прибыл в Москву в те же годы).

Помимо своей прямой функции церковь Вознесения являлась ещё и сторожевым оплотом. С её шатра было прекрасно видно другое обзорное место — храм в селе Остров, который находился ниже по течению Москвы-реки на расстоянии примерно в 14 км. Такие наблюдательные пункты были расположены до самой границы на юге. Когда часовые замечали неприятеля, то при помощи зажжённых костров они сообщали об этом другим постам. Такая система оповещения была очень действенна.

Когда часовые замечали неприятеля, то при помощи зажжённых костров они сообщали об этом другим постам. Такая система оповещения была очень действенна.

С Церковью Вознесения Господня в селе Коломенское связано немало удивительного. Так в день отречения от престола последнего российского императора (2 марта 1917 г.), в храме случилось чудесное обретение святого образа Богоматери «Державная». Вот как это было.

Крестьянке Евдокии Адриановой один за другим приснились сразу два вещих сна. В первом случае женщина увидела себя на возвышенности, а затем услышала, как голос ей сказал, что в Коломенском находится икона, которую надо найти и «сделать её красную», то есть очистить. А через несколько дней в другом сновидении перед её очами запечатлелась церковь белого цвета. Когда же Евдокия вошла туда, то узрела там сидящую на троне строгую Божью Матерь. В итоге, крестьянка отправилась в Коломенское, где и увидела тот самый белый храм, что ей приснился. В подклете она вместе с батюшкой нашла больших размеров, чёрную от грязи и пыли икону.

И ещё немного из истории храма Вознесения в Коломенском. В XX в. он вместе с остальными архитектурными памятниками Коломенского стал частью музея-заповедника, который был основан в 1928 году. Совсем недавно (по историческим меркам) — в 2007 году — завершилась его длительная реставрация. Церковь без лесов снова стала хорошо видна отовсюду. К слову, до сооружения колокольни Ивана Великого при царствовании Бориса Годунова, именно этот шатровый храм-башня считался самым приметным строением тогдашней Москвы (высота церкви составляет около 62 метров).

Церковь Вознесения в Коломенском — Москва, Россия

Церковь Вознесения Господня в Коломенском — православный храм Даниловского благочиния Московской епархии.

Храм расположен в районе Нагатинский Затон, Южного административного округа города Москвы, в бывшем подмосковном селе Коломенское. Храм является шедевром мировой архитектуры, первым каменным шатровым храмом в России.

История

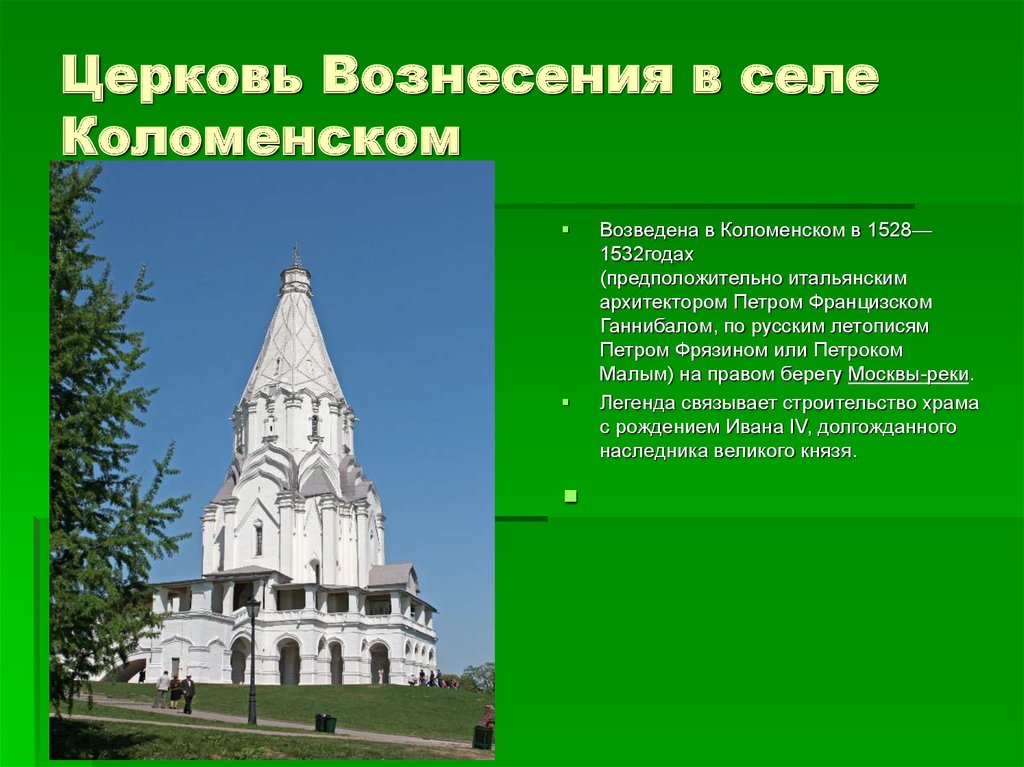

Возведена в Коломенском в 1528—1532 годах (предположительно итальянским архитектором Петром Францизском Анибале, по русским летописям Петром Фрязином или Петром Малым) на правом берегу Москвы-реки. Ктитор храма — великий князь Московский Василий III.

Легенда связывает строительство храма с рождением у Василия III долгожданного наследника великого князя Ивана Грозного.Из легенды можно почерпнуть лишь то, что храм каким-то образом был связан с рождением наследника, но возвести сооружение столь сложных конструкций и большого объёма за два года, прошедшие с сентября 1530 г. по август 1532 г. не могли. По мнению С. А. Гаврилова, закладка церкви состоялась на два года раньше рождения и церковь не могла быть заложенной в благодарность Богу за рождение наследника, то есть не могла быть обетной. Храм возведен как моленный, для моления о чадородии великокняжеской четы.

Храм возведен как моленный, для моления о чадородии великокняжеской четы.

Сразу после окончания двухгодичного срока епитимьи, выпрошенной Василием III для очищения от греха двоеженства, к папе римскому явились послы великого князя. По его просьбе Климент VII отпустил в Москву архитектора Анибале для строительства моленных церквей в соответствии с моленной программой. В Москву архитектор приехал в начале лета 1528 года и через 2-3 недели уже приступил к работе.

Место для церкви Вознесения выбрали на крутом берегу, в основании которого бил ключ, считавшийся чудодейственным. Это соответствовало итальянским трактатам о выборе места, по ним ключ отнесен к особенно целебным, поскольку располагался на «зимнем востоке». Первоначально заложили «Т»-образный фундамент для храма без подклета, но трехпрестольный. Подобная планировка реализована в селах Острове и Беседах.

С западной стороны была заложена звонница, подобная дьяковской. Под разновысотные объёмы были заложены фундаменты разной глубины. По трактатам они должны были составлять одну шестую часть высоты объёмов здания. По глубине заложения фундаментов можно сделать гипотетическую реконструкцию. Высота основного храма определяется в 42,5 метра, высота приделов в 24,6 метров. Высота западного притвора в 14,4 метра.

По трактатам они должны были составлять одну шестую часть высоты объёмов здания. По глубине заложения фундаментов можно сделать гипотетическую реконструкцию. Высота основного храма определяется в 42,5 метра, высота приделов в 24,6 метров. Высота западного притвора в 14,4 метра.

Вероятно, осенью 1528 года фундамент был завершен. По завершении фундамента отказались от первоначального замысла, так как от родника церковь оказалась бы скрытой крутым берегом, а от церкви родник не виден. Для зрительной связи понадобилось храм поставить на высокий подклет. Это повлекло за собой кардинальную переработку макета. В связи с появлением подклета отказались от боковых приделов и от западного варианта звонницы. Для захода на второй ярус потребовались лестницы. С осени 1528 до весны 1529 года, вероятно, переделывали макет.

В 1529 году по уточненному замыслу делали подклет. В начале лета стали выкладывать звонницу, совмещенную с северным крыльцом, но от второго варианта отказались, как и от первого западного варианта. Возможно, ещё не решена была общая планировка усадьбы. К середине лета 1529 года все общие решения были приняты. Деревянная дьяковская церковь с престолами Зачатия Иоанна Предтечи, Зачатия Анны и Константина и Елены уже стояла почти готовая (была освящена, первой из всех моленных церквей, до конца 1529 года). Только с конца 1529 г., когда появилась первая моленная церковь Зачатия Иоанна Предтечи, в которой стали совершаться моления о чадородии, можно было подумать о появлении наследника. На дьяковскую церковь сориентировали нижний марш южного крыльца церкви Вознесения, отвернув ось крыльца от оси церкви Вознесения на 4 градуса. На этой главной оси и поставили звонницу окончательно.

Возможно, ещё не решена была общая планировка усадьбы. К середине лета 1529 года все общие решения были приняты. Деревянная дьяковская церковь с престолами Зачатия Иоанна Предтечи, Зачатия Анны и Константина и Елены уже стояла почти готовая (была освящена, первой из всех моленных церквей, до конца 1529 года). Только с конца 1529 г., когда появилась первая моленная церковь Зачатия Иоанна Предтечи, в которой стали совершаться моления о чадородии, можно было подумать о появлении наследника. На дьяковскую церковь сориентировали нижний марш южного крыльца церкви Вознесения, отвернув ось крыльца от оси церкви Вознесения на 4 градуса. На этой главной оси и поставили звонницу окончательно.

Вероятно, в 1530 году строили четверик. В следующем году делали кокошники и восьмерик. В завершающий 1532 год сделали шатёр. Вероятно, только по окончании шатра поставили столбы 2-го яруса папертей с резными капителями, паперти покрыли тесовыми кровлями, на южном крыльце поставили звонницу, настелили полы по мотиву руста из треугольных керамических плиток в церкви и из квадратных плиток на папертях. Все эти работы были завершены к концу лета 1532 года:62. По летописным источникам освящение церкви произошло 3 сентября 1532 года митрополитом Даниилом в присутствии князя Василия III, княгини Елены и сына Ивана:65.

Все эти работы были завершены к концу лета 1532 года:62. По летописным источникам освящение церкви произошло 3 сентября 1532 года митрополитом Даниилом в присутствии князя Василия III, княгини Елены и сына Ивана:65.

С начала 1530 года стали готовиться к появлению на свет наследника. В связи с рождением Ивана Грозного в августе 1530 г. было создано «царское место» на белокаменном овальном основании. На место его поставили в 1532 году вместе с настилкой пола на паперти. При установке «царского места» для его резной спинки в уже готовой стене четверика пришлось сделать выемку в полкирпича.

Первоначальное убранство интерьера церкви не сохранилось. О росписи интерьера церкви не известно. Упоминаемое в XVII веке поновление «стенного письма», возможно, относится к росписи восточного фасада церкви возле «царского места». Первоначальный пол церкви из керамических треугольных белых и серых плиток утрачен в 1570-е годы. При ремонте XVI века первоначальные плитки были перевернуты поврежденной лицевой стороной вниз, обнажились не политые белым ангобом задние стороны. Именно так и тогда в интерьере появились «красные» плитки. Дополнительно к плиткам, использованным вторично, были сделаны более толстые плитки серого и чёрного цвета. Одновременно с ремонтом пола появились, сохранившиеся до настоящего времени, царские врата. Вероятно, тогда же был утрачен керамический пол на папертях. С. А. Гаврилов предполагает, что обнаруженные при археологических работах серые квадратные плитки с ковчегом могли снять с пола папертей церкви Вознесения.

Именно так и тогда в интерьере появились «красные» плитки. Дополнительно к плиткам, использованным вторично, были сделаны более толстые плитки серого и чёрного цвета. Одновременно с ремонтом пола появились, сохранившиеся до настоящего времени, царские врата. Вероятно, тогда же был утрачен керамический пол на папертях. С. А. Гаврилов предполагает, что обнаруженные при археологических работах серые квадратные плитки с ковчегом могли снять с пола папертей церкви Вознесения.

В XVII веке поновляют иконы в иконостасе и небольшую фреску на восточном фасаде над «царским местом». По упоминаниям разных лет трудно представить, какая роспись была здесь первоначально. Упоминаются образа Вселенских святых, Московских чудотворцев, Саваофа. Роспись сохранялась нетронутой до 1884 года, когда фрески были уничтожены, а на их месте, на стене, обитой цинковыми листами, появилась масляная живопись.

Следующий большой ремонт, вероятно, проводили одновременно со строительством дворца Екатерины II, перестройкой и надстройкой ансамбля Передних ворот под руководством и по чертежам князя П. В. Макулова в 1766—1767 годах. Во время этого ремонта были сняты ренессансные белокаменные резные капители со столбов второго яруса галерей, были сделаны парапеты с ширинками (до сих пор публикуются реконструкции «первоначального» вида церкви с этими парапетами). Тогда же появился кирпичный пол «в ёлку» и в основание сени «царского места» были уложены верхом вниз наиболее сохранившиеся резные блоки от капителей. На ренессансных капителях водрузили новый кирпичный парапет с белокаменными гранеными столбиками и плоской крышкой, не заслонявшей оконного проема над «царским местом».

В. Макулова в 1766—1767 годах. Во время этого ремонта были сняты ренессансные белокаменные резные капители со столбов второго яруса галерей, были сделаны парапеты с ширинками (до сих пор публикуются реконструкции «первоначального» вида церкви с этими парапетами). Тогда же появился кирпичный пол «в ёлку» и в основание сени «царского места» были уложены верхом вниз наиболее сохранившиеся резные блоки от капителей. На ренессансных капителях водрузили новый кирпичный парапет с белокаменными гранеными столбиками и плоской крышкой, не заслонявшей оконного проема над «царским местом».

В 1836 году по рисунку архитектора Е. Д. Тюрина над «царским местом» появилась бочка с гипсовым орлом, кованая решётка и гипсовые детали на парапете. Бочка закрыла половину окна, скрыв первоначальный замысел.

В 1866—1867 годах проводился ремонт под руководством архитектора Н. А. Шохина. Тогда впервые в южной грани верхнего восьмерика был сделан пролом и монтирована дверь. Легенда о существовании там в древности помещения не подтвердилась, но продолжает повторяться почти во всех публикациях по церкви Вознесения. При Шохине была разобрана первоначальная белокаменная глава и сделана более плоская из металла по железному каркасу. Первоначальная глава была сделана из трех рядов белокаменных блоков. Она была более выпуклой, но не намного. По обмеру Шохина, глава была выше всего примерно на 30 см. Тогда же лестница-стремянка была снята с основания креста и пропущена через новый пролом внутрь верхнего восьмерика.

При Шохине была разобрана первоначальная белокаменная глава и сделана более плоская из металла по железному каркасу. Первоначальная глава была сделана из трех рядов белокаменных блоков. Она была более выпуклой, но не намного. По обмеру Шохина, глава была выше всего примерно на 30 см. Тогда же лестница-стремянка была снята с основания креста и пропущена через новый пролом внутрь верхнего восьмерика.

При архитекторе Н. Ф. Кольбе в 1873 году были перелицованы новым кирпичом (клейма «ШМ») стены подклета, настелены новые полы на папертях из больших аршинных белокаменных плит. Одновременно были переделаны крыши над папертями. В качестве материала использовали доски и брус взятый от разобранного в 1872 году дворца Александра I. При строительстве дворца Александра I в 1825 году материал использовали от разборки дворца Екатерины II, в который также попали материалы от разборки дворца Алексея Михайловича.

В 1840 году началось строительство каменной Георгиевской церкви, а иконостас от предыдущей деревянной поставили на западной паперти церкви Вознесения. Однако престола на паперти здесь никогда не было.

Однако престола на паперти здесь никогда не было.

Архитектура

Вид сверху на церковный комплекс

В храме наряду с шатром были применены пристенные пилоны, что позволило построить огромное здание невиданных пропорций, с «летящей» архитектоникой. Постройка была осуществлена с размахом и значительными материальными затратами. В истории русского зодчества храм остался произведением, с точки зрения его формального совершенства, единственным и неповторимым.

Церковь выполнена из кирпича с многочисленными белокаменными элементами декора в виде центрического храма-башни; её высота составляет 62 метра. План представляет собой равноконечный крест. Внутреннее пространство храма сравнительно невелико — чуть более 100 квадратных метров. Вокруг храма расположена двухъярусная галерея-гульбище с тремя высокими лестницами-всходами. На фасадах углы церкви оформлены вытянутыми плоскими пилястрами с капителями в духе раннего Возрождения. Между ренессансными пилястрами сделаны остроконечные готические вимперги.

Как показал С. С. Подъяпольский , в здании имели место многочисленные «ренессансные» элементы (ордера, порталы с прямыми архитравными перекрытиями проемов, «ренессансная» прорисовка готических вимпергов и пр.). В отношении готических элементов (общей столпообразности и многих элементов декора, прежде всего самих вимпергов) исследователь полагал, что Петрок Малый применил их как стилизацию под «местную» архитектуру, так как уловил в предшествовавшем ему древнерусском зодчестве дух готики.

На галерее располагается монументальный трон, снаружи приставленный к восточной стене церкви и повернутый спиной к алтарю.

Исследование памятника и реставрация

Первую попытку историко-архитектурной оценки церкви сделал архитектор Н. А. Шохин по завершении ремонтных работ 1866—1867 годов в публикации 1872 г. Он ошибочно отнес второй ярус галерей к поздним перестройкам и эта ошибка держалась целое столетие.

А. Шохин по завершении ремонтных работ 1866—1867 годов в публикации 1872 г. Он ошибочно отнес второй ярус галерей к поздним перестройкам и эта ошибка держалась целое столетие.

Проводивший в 1914—1916 годах первые реставрационные работы на памятнике, архитектор Б. Н. Засыпкин впервые провёл археологическую разведку территории, выполнил обмеры фрагментов памятника, фотофиксацию деталей и работ, в 1915 году впервые раскрыл ценные архитектурные детали церкви: северный портал и «царское место». Тогда же памятник в целом обмерял архитектор И. В. Рыльский. Во время ремонта церкви в 1914—1916 годах под руководством архитектора Б. Н. Засыпкина был новым, специально изготовленным большемерным кирпичом (с клеймами «1914») перелицован шатер.

О результатах исследования памятника П. Д. Барановским в 1930-е гг. ничего не известно. Возможно, под его руководством были догипсованы спинка «царского места» и правая колонка северного портала. В. Н. Подключников, на основе своих наблюдений, а также данных Б. Н. Засыпкина и И. В. Рыльского, в 1941 г. защитил диссертацию, посвященную монографическому исследованию архитектуры этого храма. Однако не только никто из исследователей не усомнился в правильности выводов Н. А. Шохина о позднем происхождении второго яруса, но добавили ошибку о позднем происхождении и первого яруса папертей (галерей).

Н. Засыпкина и И. В. Рыльского, в 1941 г. защитил диссертацию, посвященную монографическому исследованию архитектуры этого храма. Однако не только никто из исследователей не усомнился в правильности выводов Н. А. Шохина о позднем происхождении второго яруса, но добавили ошибку о позднем происхождении и первого яруса папертей (галерей).

Серьёзное изучение памятника стало возможным с началом реставрационных работ, проводившихся в 1970-80 гг. С 1972 г. по 1982 г. их вел Н. Н. Свешников, с ним работали: А. Г. Кудрявцев в 1975-80 гг. и в 1974-82 гг. — С. А. Гаврилов, продолживший исследования в 1983-90 годах. Результаты работы этого коллектива кардинально изменили представление о памятнике, и прежде всего, о его папертях и крыльцах, которые ошибочно принято было относить к поздним перестройкам, искажающим первоначальный облик памятника.

При кратком обследовании крыши папертей в 1979 году обнаружили доски с большими фрагментами обоев и брус с различными врубками от разобранных коломенских дворцов. В 1985 году завершено исследование пола и анализ историко-архивных материалов с графической реконструкцией иконостаса XVI века. С XVI века по 1867 год иконостас располагался от северной двери до южной. Н. Шохин сделал новый иконостас между пилястрами, сократив ширину иконостаса примерно вдвое. Во время исследования 1986—1987 годов на южном крыльце была обнаружена нижняя часть звонницы церкви Вознесения, просуществовавшей до XVIII века.

В 1985 году завершено исследование пола и анализ историко-архивных материалов с графической реконструкцией иконостаса XVI века. С XVI века по 1867 год иконостас располагался от северной двери до южной. Н. Шохин сделал новый иконостас между пилястрами, сократив ширину иконостаса примерно вдвое. Во время исследования 1986—1987 годов на южном крыльце была обнаружена нижняя часть звонницы церкви Вознесения, просуществовавшей до XVIII века.

В комплексе с архитектурным исследованием проводилось археологическое исследование территории памятника под руководством археолога Л. А. Беляева. В 1970-е годы вокруг церкви Вознесения был снят культурный слой высотой до метра. В 1990-м году были вырыты 3 археологических шурфа, в которых обнаружили свыше 400 фрагментов резьбы от капителей столбов и от порталов церкви. Всего в 1986-1997-е годы архитектором С. А. Гавриловым атрибутированы свыше 2,2 тысяч фрагментов резьбы с привязкой их к декору церкви. Им же были атрибутированы находки Б. Н. Засыпкина. В публикациях упоминалась «резьба от более ранней церкви, стоявшей на месте церкви Вознесения». Однако, это утверждение опровергнуто исследованием всех архитектурных деталей, поднятых из культурного слоя и хранящихся в фондах музея-заповедника. Никаких следов от более раннего храма археологическое исследование территории церкви Вознесения не обнаружило.

В публикациях упоминалась «резьба от более ранней церкви, стоявшей на месте церкви Вознесения». Однако, это утверждение опровергнуто исследованием всех архитектурных деталей, поднятых из культурного слоя и хранящихся в фондах музея-заповедника. Никаких следов от более раннего храма археологическое исследование территории церкви Вознесения не обнаружило.

Современное состояние памятника

Серьёзное опасение вызывает состояние памятника, стоящего на оползневом берегу. В 1970-е годы под видом укрепления берега строили бетонную набережную для повышения уровня воды в целях судоходства, засыпали грунтом древние родники. Берег заболотился, образовались промоины на 2 метра выше родников. Наиболее крупные оползни под церковью Вознесения произошли в 1981 и 1987 годах. Вместо серьёзного изучения оползневого берега и противооползневых мероприятий в конце 1980-х противооползневое наблюдение было ликвидировано.

Весь объём церкви Вознесения расколот осевыми трещинами на четыре блока (по наблюдениям архитекторов Б. Н. Засыпкина в 1914—1916 годы и архитектора С. А. Гаврилова в 1970-1990-е годы). Вместо серьёзного изучения состояния памятника решили залицевать трещины кирпичом. По сведениям главного архитектора музейного объединения О. Ягунова в 2003—2007 годах для перелицовки было использовано 40 тысяч штук кирпича. Со слов О.Ягунова, самоцелью восстановление первоначального облика не было, так, например, крыши над галереями сохранили, открытыми делать не стали.. Вся информация о работах на церкви Вознесения за 2001—2007 годы полностью закрыта. Научные исследования церкви генпроектировщиком ЦНРПМ были перепоручены фирме КРЕАЛ.

Н. Засыпкина в 1914—1916 годы и архитектора С. А. Гаврилова в 1970-1990-е годы). Вместо серьёзного изучения состояния памятника решили залицевать трещины кирпичом. По сведениям главного архитектора музейного объединения О. Ягунова в 2003—2007 годах для перелицовки было использовано 40 тысяч штук кирпича. Со слов О.Ягунова, самоцелью восстановление первоначального облика не было, так, например, крыши над галереями сохранили, открытыми делать не стали.. Вся информация о работах на церкви Вознесения за 2001—2007 годы полностью закрыта. Научные исследования церкви генпроектировщиком ЦНРПМ были перепоручены фирме КРЕАЛ.

Деревянные конструкции крыш над папертями (использованные от разобранных коломенских дворцов) были полностью уничтожены при последней реставрации в 2002—2005 годы без необходимого исследования и фотофиксации.

Статус

Здание входит в комплекс музея-заповедника «Коломенское»; Всемирное наследие ЮНЕСКО (с 1994 года).

Был вновь освящён 8 декабря 2000 года; с 1994 года в церковном отношении имеет статус храма Патриаршего подворья. В конце 2007 года была окончена реставрация, и подклетный ярус храма был открыт для посещений.

В конце 2007 года была окончена реставрация, и подклетный ярус храма был открыт для посещений.

Разное

В подвале храма 2 марта 1917 года была обретена, согласно донесению митрополита Московского Тихона Святейшему Синоду, икона Божией Матери «Державная», с 1990 года находящаяся в соседнем Казанском храме.

Церковь Вознесения в Коломенском. 100 великих храмов

Церковь Вознесения в Коломенском

Древнее подмосковное село Коломенское, почти полвека назад вошедшее в черту Москвы, известно еще с начала XIV столетия. Впервые о нем упоминает духовная грамота Ивана Калиты. Издавна это село, расположенное на высоком берегу над поймой Москвы-реки, служило летней резиденцией московских князей и царей, но особенно любил и обустраивал его Василий III. При нем здесь был построен обширный деревянный дворец. И при нем же в 1532 году в Коломенском был построен знаменитый храм Вознесения, ознаменовавший собой начало каменного шатрового зодчества на Руси. Окончание постройки Вознесенской церкви было отмечено трехдневными торжествами и пиршествами, на которых присутствовали сам великий князь Василий III и митрополит.

Деревянные церкви с высокими кровлями-шатрами в России строились издавна. Но никто не решался соорудить шатер из камня, слишком сложной это было задачей. И вот однажды безвестный мастер решился на новое дело, на редкое по смелости сооружение. Наверное, с такой же решимостью, сделав себе самодельные крылья из пергамента, прыгали с колоколен отчаянные изобретатели-одиночки Древней Руси, страстно мечтавшие о полете…

Церковь Вознесения

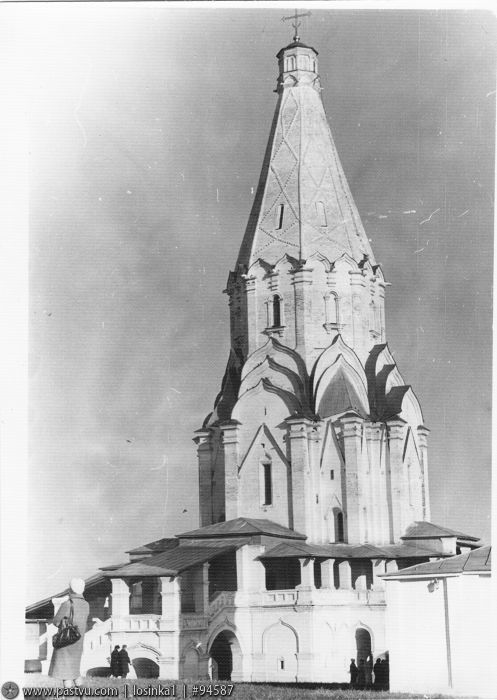

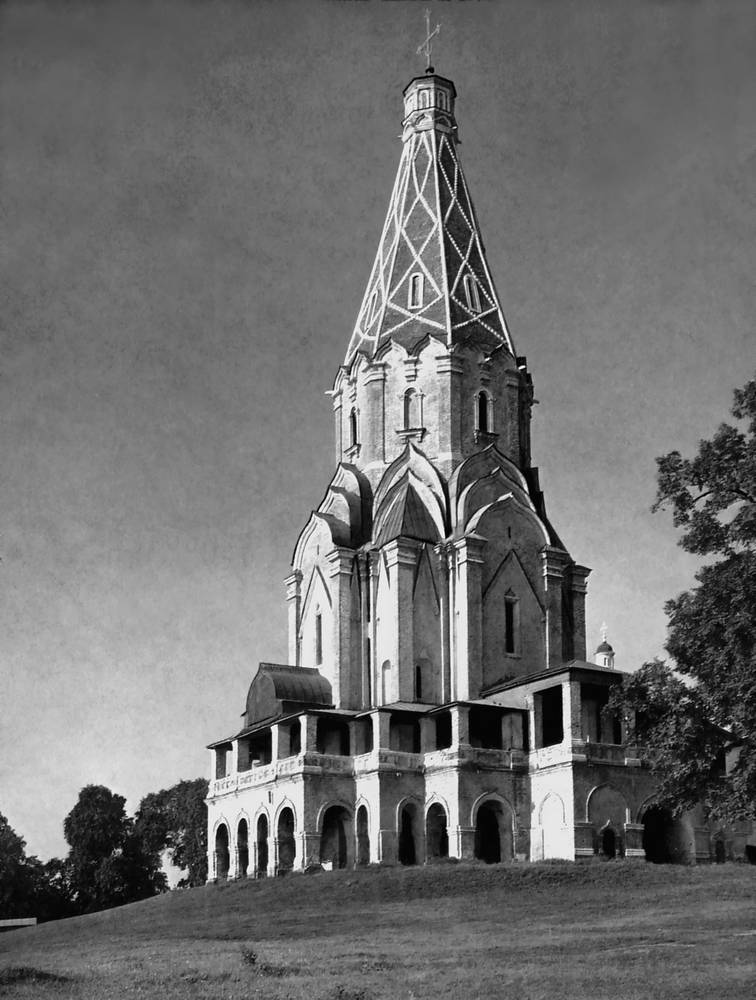

«Полет» церкви Вознесения состоялся. Волей безвестного гения с крутого берега Москвы-реки взметнулся ввысь храм невиданной смелости и изумительной красоты. Словно каменные корни, раскинулись по земле живописные марши его лестниц, ведущих на гульбище. Подобно стреле, неудержимо рвется ввысь его одетый в каменную сетку гигантский шатер. И где-то высоко в небе тает, растворяется в воздухе его небольшая, почти незаметная главка, увенчанная крестом.

Своеобразие и красота необычной церкви ошеломила современников. «Бе же церковь та вельми чудна высотою, красотою и светлостью, яко не бывало прежде сего в Руси», – писал летописец. А другой летописец особо подчеркнул, что завершение храма шатром было устроено именно по образцу деревянного зодчества – «верх на деревянное дело». «Каменный шатер XVI века сыграл в древнерусском зодчестве не меньшую роль, чем смелая конструкция Флорентийского собора в архитектуре итальянского Возрождения», – считают авторы «Истории русского искусства», изданной Академией наук СССР.

А другой летописец особо подчеркнул, что завершение храма шатром было устроено именно по образцу деревянного зодчества – «верх на деревянное дело». «Каменный шатер XVI века сыграл в древнерусском зодчестве не меньшую роль, чем смелая конструкция Флорентийского собора в архитектуре итальянского Возрождения», – считают авторы «Истории русского искусства», изданной Академией наук СССР.

Непревзойденная по своей изумительной красоте и изяществу форм, церковь Вознесения стоит в первом ряду выдающихся произведений мировой архитектуры. Знаменитый французский композитор Гектор Берлиоз, побывавший в Коломенском, был потрясен зрелищем храма: «Ничто меня так не поразило, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенском. Многое я видел, многим я любовался, многое поражало меня, но время, древнее время в России, которое оставило свой памятник в этом селе, было для меня чудом из чудес. Я видел Страсбургский собор, который строился веками, я стоял вблизи Миланского собора, но, кроме налепленных украшений, я ничего не нашел.

Высота шатра Вознесенской церкви составляет 28 м, а высота всей церкви – 62 м. Все архитектурные детали храма подчеркивают его устремление вверх. А могучее основание, неторопливый ритм лестниц и галереи, окружающей здание, только усиливают впечатление стремительного подъема.

В облике храма все подчинено идее стремления ввысь. Переход от яруса к ярусу происходит как бы сам собой, органично и без малейшей задержки, неудержимо, но и без видимой торопливости. Нет ничего лишнего, или, по словам Берлиоза, «налепленного». На зрителя не давит масса материала, церковь кажется очень легкой – и это при почти толщине стен, составляющей от двух до четырех метров!

Строгое декоративное убранство подчеркивает красоту пропорций величественного здания. Удачно найденное решение создает зрительное впечатление плавного перетекания объемов храма снизу вверх, что подчеркивает монолитность здания. Весь нижний ярус храма как бы вырастает из берега реки. В каждой части, в каждой детали храма прослеживается основная мысль зодчего: придать постройке легкость и устремленность ввысь. Стремительно взлетающий шатер храма украшен легкой сеткой из белокаменных бусин.

Весь нижний ярус храма как бы вырастает из берега реки. В каждой части, в каждой детали храма прослеживается основная мысль зодчего: придать постройке легкость и устремленность ввысь. Стремительно взлетающий шатер храма украшен легкой сеткой из белокаменных бусин.

В плане здание храма представляет собой равноконечный крест. Подобные каменные церкви с крестчатым сводом, появившиеся на рубеже XV–XVI веков, утверждали возросшую роль и силу православия: молящихся как бы осенял реально зримый сводчатый крест. Как писал летописец, враги Руси «не возмогоша одолети крестные силы, есть бо нам верным забрало крест честной…»

По своей конструкции здание церкви является единым столпообразным объемом без внутренних опор. Обычной алтарной апсиды у церкви Вознесения нет. Она стоит на подклете, окруженном со всех сторон галереей – «гульбищем». На восточной стороне галереи, опоясывающей храм, сохранился белокаменный трон. Его ножки выполнены в виде львиных лап, а подлокотники украшены резным орнаментом. С этого места московские цари некогда любовались бескрайней ширью, открывающейся за Москвой-рекой, с Николо-Перервинским монастырем, лугами и далекими лесами.

С этого места московские цари некогда любовались бескрайней ширью, открывающейся за Москвой-рекой, с Николо-Перервинским монастырем, лугами и далекими лесами.

У церкви Вознесения была и еще одна важная функция: ее высокий шатер служил наблюдательным пунктом. С его верха был хорошо виден расположенный в 14 километрах от Коломенского ниже по Москве-реке другой такой же наблюдательный пункт – шатровая церковь в дворцовом селе Остров. А из Острова наблюдатели следили за вершиной громадного Боровского кургана, расположенного на берегу Москвы-реки у села Чулкова – оттуда открывались бескрайние дали вплоть до Бронниц. Цепь наблюдательных постов непрерывно тянулась к южной границе, и если наблюдатели замечали внезапное появление татар, то давали об этом знать соседним постам, зажигая костры. Так, распространяясь от одного поста к другому, тревожная весть мгновенно долетала до Москвы.

Специально для наблюдателя прямо под главой церкви Вознесения, в барабане купола, устроено небольшое помещение. В него можно попасть по лестнице, проложенной в толще стен к основанию шатра, а оттуда наверх вела металлическая лестница-стремянка, спускающаяся от креста.

В него можно попасть по лестнице, проложенной в толще стен к основанию шатра, а оттуда наверх вела металлическая лестница-стремянка, спускающаяся от креста.

Интерьер храма отличается цельностью художественного облика и наполнен светом. Освещенность интерьера усиливается за счет особого устройства окон: снаружи, по углам четверика, они расположены на соседних гранях, а внутри два окна сходятся в одно, занимающее весь угол. Умелое расположение окон создает разнообразную игру света – от ослепительно-яркого до сильно затененного. По площади храм невелик – 8,5–8,5 м, но при сравнительно небольшом пространстве в нем сохраняется ощущение простора.

Устремляющийся ввысь шатер производит впечатление уходящей в небо лестницы. Внутри церкви преобладает белый цвет. В ходе реставрационных работ установлено, что этот цвет присутствовал в храме изначально. Первоначально пол церкви был выложен красными и черными треугольными керамическими плитками, уложенными «конвертом», а в XIX веке он был покрыт квадратными каменными плитами.

Первоначальный иконостас храма не сохранился. В настоящее время в нем можно видеть восстановленный иконостас XVII века. За почти пятьсот лет своего существования храм неоднократно подвергался ремонту, поновлению и реставрации. Но основной его облик сохранился без существенных изменений.

Несмотря на тщательные исследования, до сих пор, к сожалению, не удалось найти имя гениального зодчего, строившего храм. Никаких сведений в исторических документах о нем не содержится. То, что храм построен по образцу русских шатровых деревянных храмов – «верх на деревянное дело», – вроде бы должно указывать на то, что его строил русский мастер. С другой стороны, многие приемы, элементы конструкции и декора говорят о сильном влиянии итальянского зодчества эпохи Возрождения. Может быть, храм строил итальянский мастер, приглашенный Василием III-. Но многие особенности конструкции церкви очень близки строительным приемам псковских мастеров, а ряд декоративных элементов прямо происходит из московского зодчества XIV–XV веков. Многие элементы церкви Вознесения можно отыскать в памятниках более древних, например, в соборе Спасо-Андроникова монастыря или в соборе Псковского Мирожского монастыря.

Многие элементы церкви Вознесения можно отыскать в памятниках более древних, например, в соборе Спасо-Андроникова монастыря или в соборе Псковского Мирожского монастыря.

Что ж, может быть, когда-нибудь загадка храма Вознесения в Коломенском будет разгадана, и мир узнает имя гениального архитектора, построившего это удивительное сооружение. А пока стремительно взлетающий с зеленого берега Москвы-реки белокаменный храм молчаливо хранит свою тайну.

Церковь Вознесения в Коломенском

Церковь Вознесения в Коломенском Древнее подмосковное село Коломенское, почти полвека назад вошедшее в черту Москвы, известно еще с начала XIV столетия. Впервые о нем упоминает духовная грамота Ивана Калиты. Издавна это село, расположенное на высоком берегу над поймой

9. Церковь

9. Церковь

С1037 г. русская Церковь была организована как епархия константинопольского патриархата. Хотя некоторые русские выступали против такого положения, оно было в некоторой степени выгодно Церкви, делая ее менее зависимой от местных государственного правительства и

Церковь

С1037 г. русская Церковь была организована как епархия константинопольского патриархата. Хотя некоторые русские выступали против такого положения, оно было в некоторой степени выгодно Церкви, делая ее менее зависимой от местных государственного правительства и

Чесменская церковь (Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи) и Чесменский дворец

Чесменская церковь (Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи) и Чесменский дворец Всё-таки это здорово, что в мире существуют творения, на восприятие которых не влияют ни времена года, ни погода. И каждая встреча с ними – это праздник. Такое ощущение праздника дарит вид

Церковь Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот

Церковь Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот

Большое Вознесение – так, начиная с XIX века, в московском обиходе называют церковь Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот. Конечно, одна из причин такого названия – это размеры храма, они действительно

Конечно, одна из причин такого названия – это размеры храма, они действительно

6.6. Сулиборов крест в Коломенском

6.6. Сулиборов крест в Коломенском В московском заповеднике «Коломенское» стоит большой камень с изображением креста, рис. 6.86, 6.87. Рядом — музейная табличка с пояснительной надписью, рис. 6.88. Сообщается, что камень представляет собой «гранитный валун — пограничный знак

4. Новый раскол в Церкви. — synodus palmaris. — Борьба партий в Риме.— Риммах украшает церковь Св. Петра. — Он же строит круглую капеллу Св. Андрея, базилику Св. Мартина, церковь Св. Панкратия. — Папа Гормиздас, 514 г. — Папа Иоанн I. — Разрыв Теодориха с католической церковью

4. Новый раскол в Церкви. — synodus palmaris. — Борьба партий в Риме.— Риммах украшает церковь Св. Петра. — Он же строит круглую капеллу Св. Андрея, базилику Св. Мартина, церковь Св. Панкратия. — Папа Гормиздас, 514 г. — Папа Иоанн I. — Разрыв Теодориха с католической церковью

Однако

Андрея, базилику Св. Мартина, церковь Св. Панкратия. — Папа Гормиздас, 514 г. — Папа Иоанн I. — Разрыв Теодориха с католической церковью

Однако

ЦЕРКОВЬ

ЦЕРКОВЬ Католическая церковь играла в жизни заокеанских владений особую роль. Ее служители в качестве военных капелланов сопровождали отряды завоевателей, способствовали установлению традиционного для католических стран миропорядка в создаваемых ими поселениях,

21.7. Не исключено, что Икар-Никита поднялся в воздух с церкви Вознесения Господня в Коломенском Может быть, при Грозном было несколько таких полетов, изображавших вознесение Христа

21.7. Не исключено, что Икар-Никита поднялся в воздух с церкви Вознесения Господня в Коломенском Может быть, при Грозном было несколько таких полетов, изображавших вознесение Христа Когда в 2006 году мы посетили Александровскую Слободу, то во время беседы с научными

Церковь

Церковь

Задачей всех лиц духовного звания было служение Богу, однако имелось одно весьма важное различие между духовенством, жившим в миру, — священниками, которые служили в светском обществе (но соблюдали безбрачие), и духовенством, которое жило в монастырях. Священники

Священники

ГЛАВА I О ЕПИСКОПЕ ПАВЛЕ КОЛОМЕНСКОМ

ГЛАВА I О ЕПИСКОПЕ ПАВЛЕ КОЛОМЕНСКОМ Начальник оного доброго воинства был не от простого народа, не от крестьянского сословия, но пастырь Христова стада, бодрый страж церковной доброты, златокованая труба благочестия, ревностью и именем согласный избранному сосуду

4. Борисов камень в Коломенском

4. Борисов камень в Коломенском В книге «Семь чудес света», гл. 1:29, мы рассказали о следующем ярком сюжете. Напомним его и добавим свежие данные. В московском музее «Коломенское» стоит большой камень с изображением креста, рис. 2.72, рис. 2.73. Рядом с камнем была музейная

9. Церковь

9. Церковь

С 1037 г. Русская церковь была организована как епархия Константинопольского патриархата. Хотя некоторые русские выступали против такого положения, оно было в некоторой степени выгодно церкви, делая ее менее зависимой от местных государственного правительства

Хотя некоторые русские выступали против такого положения, оно было в некоторой степени выгодно церкви, делая ее менее зависимой от местных государственного правительства

VII. Церковь

VII. Церковь Политика правительства по отношению к церкви. – Влияние немцев. – Дело Феофилакта Лопатинского. – Попытки иноверцев. – Отступничество. – Раскол. – Рационально-мистические секты. – Суеверия. – Меры к образованию духовенства. – Монастыри. – Управление

Музей-усадьба Коломенское

+7 495 991-72-70

COVID-19

Бывшая летняя резиденция русских царей — одно из самых запоминающихся мест в Москве. Если вы устали от суеты московской городской жизни, вам не нужно далеко ходить. Приезжайте в Коломенское (15 минут на метро от центра) и насладитесь умиротворяющей красотой его садов, величественным видом на крутые берега Москвы-реки и уникальным собранием древнерусской архитектуры.

Музей-усадьба Коломенское

История усадьбы Коломенское

Коломенское – древнее место. Люди жили здесь еще в каменном веке, а археологические находки относятся к периоду между пятью и тремя тысячами лет до нашей эры.

Село Коломенское было основано в XIII веке беженцами из Коломны, города, разрушенного монголами. В 15-17 веках село стало сначала великокняжеским, а затем царским имением. При царе Михаиле Романове Коломенское стало любимой летней резиденцией царской семьи. Позже царь Алексей Михайлович превратил Царский двор в Коломенском в своеобразный «Подмосковный Кремль».

Коломенская церковь

Много старых церквей разбросано по Коломенскому. Самой удивительной является церковь Вознесения (также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Он был построен в 1529-1532 годах по приказу царя Василия III в память о рождении его сына Ивана Грозного. Наверное, это один из самых красивых храмов во всей Москве. Французский композитор Гектор Берлиоз писал об этом: «Здесь перед моим взором предстала красота совершенства, и я задохнулся от благоговения. Здесь, в таинственной тишине, среди стройной красоты законченной формы, я узрел архитектуру нового вида. увидел человека, парящего в высоте. И я стоял в изумлении».

Французский композитор Гектор Берлиоз писал об этом: «Здесь перед моим взором предстала красота совершенства, и я задохнулся от благоговения. Здесь, в таинственной тишине, среди стройной красоты законченной формы, я узрел архитектуру нового вида. увидел человека, парящего в высоте. И я стоял в изумлении».

Церковь Вознесения Господня

Коломенский деревянный дворец

Среди других усадеб русских правителей выделялось село Коломенское. Это была царская летняя резиденция со знаменитым сказочным деревянным дворцом Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Этот обширный комплекс делился на мужскую и женскую части, насчитывал до 270 освещенных комнат с 3000 окон. Он выглядел настолько впечатляюще, что иностранные гости прозвали его восьмым чудом света. «Дворец достоин внимания, несмотря на то, что он построен из дерева. Его отделка, которая удивительно хорошо выполнена, настолько замечательна, а обилие позолоты настолько блестяще, что кажется, что он вышел из шкатулки с драгоценностями», — описал один из них. иностранных гостей.

иностранных гостей.

Коломенский деревянный дворец Алексея Михайловича

Дворец не сохранился до наших дней, но недавно была построена очень интересная копия. Музей воссоздает дворец таким, каким он был в 17 веке. Здесь вы можете открыть для себя сказочные интерьеры, а также посетить некоторые частные королевские комнаты, такие как спальня или баня.

Дача Петра Великого

Находясь в Коломенском, не пропустите Дом Петра I. Петру Первому не нужна была роскошь, и его дача выглядит на удивление скромно. Совсем другой дворец его отца.

Это единственный в Москве мемориальный музей, посвященный знаменитому русскому царю. Он был построен для Петра Великого в 1702 году на севере России, когда царь провел там несколько месяцев, контролируя строительство Новодвинской крепости.

Дача Петра Великого в Коломенском

Посещение музея-усадьбы Коломенское

Коломенское живописно круглый год. Если вы хотите узнать больше об истории Москвы, приезжайте сюда со своим московским гидом.

Если вы хотите узнать больше об истории Москвы, приезжайте сюда со своим московским гидом.

Ближайшие станции метро Коломенская и Каширская. Дорога до входа занимает около 10 минут. Парк очень большой, вам потребуется более 2 км, чтобы пройти его.

Летом парк открыт ежедневно с 7 утра до полуночи. С 1 октября по 30 марта парк открыт с 8:00 до 21:00. Однако имейте в виду, что Коломенское славится своими музеями. Музеи открыты с 10.00 до 18.00 вторник-пятница и воскресенье, суббота – с 11.00 до 19.00, понедельник – выходной. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте музея http://mgomz.com/visitor-services.

Экскурсия по усадьбе Коломенское обычно длится около 2 часов. Мы включили его в нашу классическую Москву в четырех- или пятидневный тур. Мы также будем рады включить эту прекрасную усадьбу в другие туры по Москве, поскольку Коломенское действительно является одной из самых запоминающихся достопримечательностей Москвы.

Коломенский парк

Лучшие туры по Москве и России

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и облегчить предоставление вам услуг, доступных через наш веб-сайт. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы принимаете использование нами файлов cookie, условия нашей Политики конфиденциальности и Условия обслуживания.

Продолжая использовать наш веб-сайт, вы принимаете использование нами файлов cookie, условия нашей Политики конфиденциальности и Условия обслуживания.

Строительство Вознесенской церкви в селе Коломенское. Дивный храм в честь грозного царя

После Дмитрия Донского, разбившего хана Мамая на Куликовом поле в 1380 году и сделавшего Москву центром объединения антиордынских сил, на московском престоле сменилось несколько князей, сделавших свое государство все сильнее. Правнук Дмитрия Донского, Иван III, в 1476 году отказался платить дань ослабевшей Орде, после чего в течение двух десятилетий было полностью ликвидировано татарское иго. Московские князья получили заслуженную славу и господство на Руси. Z загородная резиденция московских князей Коломенское, как и Кремль, с тех пор стала символом государственной власти; ему придается все более церемониальный вид.

Однако набеги татар на Москву продолжались. Чаще всего это были не волжские татары, а крымские татары. Их кавалерийские отряды врывались в города и села, грабили, жгли, убивали, брали в плен и уводили. Не обошли они и Коломенское, приобретавшее значение линии фронта, защищавшей Москву с юга.

Их кавалерийские отряды врывались в города и села, грабили, жгли, убивали, брали в плен и уводили. Не обошли они и Коломенское, приобретавшее значение линии фронта, защищавшей Москву с юга.

В 1521 году крымский хан Махмет-Гирей, по свидетельству летописцев, беспрепятственно «Коломенских мест сражаясь» и «Многие села и святые церкви Пожегоши» … Но через шесть лет, в сентябре 1527 года, великий князь Московский Василий III с братьями, собрав войско в Коломне, выступил в поход против 40- тысячная орда крымского князя Ислам-Гирея. Переправившись через Оку, русские воины разбили татарское войско. Это была великая победа.

Великий князь Московский Василий III

В августе 1530 года в Коломенском у великого князя Василия III, правнука князя Дмитрия Донского, родился сын Иван. Этот мальчик должен был стать первым русским царем, прозванным (за крутой нрав) Грозным. В момент его рождения началась буря, разразилась страшная гроза, сверкнула молния, прогремел гром… Но счастливые родители сочли это добрым знаком. Мальчик был желанным гостем.

Мальчик был желанным гостем.

Его рождению предшествовали драматические события…

Василий III вводит во дворец свою невесту Елену Глинскую

Василий III Двадцать лет жил в бездетном браке с Соломонией Сабуровой, потом насильно заставил ее принять монашеский постриг, сослан в монастырь и женился на польской принцессе Елене Глинской в надежде, что молодая жена наконец-то подарит наследника. В Москве ходили слухи, что несчастная царевна Соломония прибыла в монастырь беременной и родила там сына, но бояре, посланные великим князем для расследования, ничего не выяснили (или держали все в тайне). Однако Елене не сразу удалось исполнить свою миссию — супруги несколько лет ждали, когда же у них родится ребенок… Усердно молились, творили милостыню, посещали монастыри, просили помощи у чудотворных икон и заложили новый храм в Коломенское с молитвой о родах.

Место для церкви выбрано на высоком берегу реки. Ее построил итальянский зодчий Петр Франческо Аннибале (Ганнибал), которого в русских летописях звали Петр Фрязин или Петрок Малый. Итальянцев в России обычно называли Фрязинами (поэтому среди заезжих архитекторов и других специалистов было так много однофамильцев).

Итальянцев в России обычно называли Фрязинами (поэтому среди заезжих архитекторов и других специалистов было так много однофамильцев).

Мать Василия III, византийская царевна Софья Палеолог, выросла в Риме и принесла в Россию классические представления об архитектуре, основанные на античных образцах и постройках эпохи Возрождения. Ей удалось привить свои вкусы двум московским правителям — мужу и сыну. Именно ей Москва обязана появлением итальянских архитекторов. Петрок Малый Фрязин приехал в Москву, когда «римской царевны» Софьи Палеолог уже не было в живых, по приглашению ее сына Василия. По личной просьбе великого князя Московского папа Климент Вий в 1528 году отпустил к своему двору зодчего Аннибале. Важнейшим сооружением зодчего считалась крепость Китай-город, а самой красивой – Вознесенская церковь в Коломенском. Этот же мастер построил здесь новый дворец Василия III, к сожалению, не сохранившийся.

Помогло то ли строительство молитвенной церкви, то ли княжеская милостыня, но вскоре Елена почувствовала признаки беременности, и по истечении срока у нее родился мальчик, наследник престола. Великий князь, к тому времени перешагнувший пятидесятилетний рубеж, был безмерно счастлив. Новая церковь была достроена после рождения великокняжеского сына Ивана и посвящена этому событию. Так в Коломенском появился древнейший из сохранившихся архитектурных памятников – церковь Вознесения Господня. В 1532 году эта церковь уже упоминается как действующая.

Великий князь, к тому времени перешагнувший пятидесятилетний рубеж, был безмерно счастлив. Новая церковь была достроена после рождения великокняжеского сына Ивана и посвящена этому событию. Так в Коломенском появился древнейший из сохранившихся архитектурных памятников – церковь Вознесения Господня. В 1532 году эта церковь уже упоминается как действующая.

В том же 1532 году хан Сафа-Гирей вторгся в Московское государство. Василий III, помня о своей былой победе над татарами, снова продвинулся к Коломенскому и стал собирать войско. Летописцы рассказывали: «Уехав, великий князь стал в Коломенском дожидаться князя Ондрея Ивановича, брата его, и воеводы со многими людьми, и в те же дни пришли известия… в Коломенское от воеводы из Резани, что Царь Сафа Кирей… и другие князья со многими людьми пришли к Резану да и насаждения были сожжены; и великий князь… велел послать за Оку-реку… языки добывать, и воеводы тех татар послали к великому князю в Коломенское» … Великий князь лично допросил татарских «языков», вывезенных за Оку в Коломенском. На миниатюре летописи середины XVI века, посвященной этому событию, изображены не только многоглавые княжеские палаты, но и Вознесенская церковь. К 21 августа 1532 г. полчища были разбиты.

На миниатюре летописи середины XVI века, посвященной этому событию, изображены не только многоглавые княжеские палаты, но и Вознесенская церковь. К 21 августа 1532 г. полчища были разбиты.

Вознесенская церковь во многом была эталоном — совершенная по замыслу и исполнению, она стала первым шатровым каменным храмом на Московской земле и надолго определила стиль русского церковного зодчества. Но при этом он остался единственным и неповторимым. Перед его строительством архитекторы обычно воспроизводили византийскую крестово-купольную композицию, и об отходе от канона не могло быть и речи. И вдруг коломенская Вознесенская церковь, лишенная громоздкого купола, стрелой взмыла в небо! «В Вознесенской церкви, как средоточии, встретились все архитектурные течения христианских стран, и они же послужили отправной точкой в формировании русского национального зодчества», — сказал архитектор Леонид Беляев.

До возведения колокольни Ивана Великого в Кремле коломенская Вознесенская церковь была самым высоким сооружением в Москве и Московской области — ее общая высота с куполом и крестом превышала 60 метров (в интерьере — более чем 40). Исследователи находят в архитектуре храма элементы, присущие готике и раннему Возрождению, но в то же время храм получился удивительно русским, в нем нет ничего, что не приняла бы Православная Церковь и что было бы чуждо православию. жители Москвы в шестнадцатом веке. И общий вид храма, и «единый столп», напоминающий башню, ограненный, как кристалл, и «итальянские» пилястры и пилоны, и галереи, окружающие церковное здание, и готические декоративные элементы – все это вызывало восторг и у современников, и у потомки. Не случайно этот храм называли «русской молитвой в камне». Летописец отмечал: « Будь та же церковь, что Вельма, чудная по высоте и красоте, такой не было до сего на Руси» .

Исследователи находят в архитектуре храма элементы, присущие готике и раннему Возрождению, но в то же время храм получился удивительно русским, в нем нет ничего, что не приняла бы Православная Церковь и что было бы чуждо православию. жители Москвы в шестнадцатом веке. И общий вид храма, и «единый столп», напоминающий башню, ограненный, как кристалл, и «итальянские» пилястры и пилоны, и галереи, окружающие церковное здание, и готические декоративные элементы – все это вызывало восторг и у современников, и у потомки. Не случайно этот храм называли «русской молитвой в камне». Летописец отмечал: « Будь та же церковь, что Вельма, чудная по высоте и красоте, такой не было до сего на Руси» .

Только патриарх Никон при проведении церковной реформы в XVII веке пытался сопротивляться строительству шатровых крышные церкви, но позже архитекторы все равно вернулись к этой форме.

«Ничто так не поразило меня, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенское. Много видел, многим восхищался, многое меня поразило, но время, древнее время на Руси, , оставивший свой памятник в этом селе, был для меня чудом из чудес. Видел Страсбургский собор, который строился на века, стоял возле Миланского собора, но кроме наклеенных украшений ничего не нашел. И тут передо мной предстала красавица целая. Все во мне дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты готовых форм. Я видел новую архитектуру. Я увидел устремление вверх и долго стоял, ошеломленный. » |

| Гектор Берлиоз, французский композитор. |

Вскоре после завершения строительства Вознесенской церкви недалеко от нее появилось отдельное здание колокольни, освященное в честь Георгия Победоносца. Он служил напоминанием о стоявшей здесь когда-то древней Георгиевской церкви, воздвигнутой князьями Дмитрием Донским и Владимиром Храбрым, и, одновременно, о рождении его младшего брата Ивана Георгия. Увы, этот мальчик оказался тяжелобольным, прожил недолго и не оставил заметного следа в истории. Вознесенская церковь, колокольня и небольшая церковь Святого Георгия, появившаяся здесь в XIX веке, составляют единый гармоничный ансамбль.

Увы, этот мальчик оказался тяжелобольным, прожил недолго и не оставил заметного следа в истории. Вознесенская церковь, колокольня и небольшая церковь Святого Георгия, появившаяся здесь в XIX веке, составляют единый гармоничный ансамбль.

Георгиевская колокольня и церковь постройки XIX века

При реставрации 1914-1916 годов шатер Вознесенской церкви был заново облицован кирпичом, специально изготовленным по старинным образцам с клеймом: «1914».

За исключением отдельных, тщательных реставрационных работ, за свою историю Вознесенская церковь не претерпела существенных переделок и сохранила свой древний облик, что делает ее уникальным явлением среди других средневековых построек. В 19№ 94 ЮНЕСКО включила Храм Вознесения Господня, как выдающийся памятник архитектуры, в Список Всемирного наследия (наряду с Кремлем и Красной площадью). В настоящее время по согласованию с Патриархией Вознесенский храм находится в общего пользования музея Коломенское и Патриаршего подворья.

К сожалению, в церкви не сохранились старинные росписи, украшавшие ее стены. Их долго лелеяли и тщательно «подновляли» в XVII веке и в XIX, после военных событий 1812 года. В 1834 году, во время очередной реставрации, архитектор Е.Д. Тюрин позаботился об их сбережениях. Сохранился, например, его приказ относительно образа Вселенских святых и Московских чудотворцев, располагавшегося над «царским местом» в храме: «Изображение святых, написанное на стене притвора над царским местом, должно сохраниться во всей целостности, для чего оно временно запечатано столярными щитами».

Но к концу Х I В 10 веке прихожане решили, что пора расписать храм заново, «покрасивее». Старые фрески были уничтожены в 1884 году. Стены храма были покрыты цинковыми листами и на них нанесена современная живопись маслом. Без сомнения, это страшная утрата для отечественной культуры.

Церковь Вознесения Господня в селе Коломенское по праву считается одним из шедевров не только русского, но и мирового зодчества. Созданный во второй четверти XVI века храм стал ярчайшим образцом каменного шатрового зодчества, удивительным образцом безграничных возможностей человека.

Созданный во второй четверти XVI века храм стал ярчайшим образцом каменного шатрового зодчества, удивительным образцом безграничных возможностей человека.

Немного из истории Коломенского

Старинное село Коломенское издавна привлекало внимание правящей династии Московского княжества как отличное место для загородной резиденции. Тихое, уютное место, скрытое от посторонних глаз сосновым бором, расположенное на берегу живописной реки — все это сделало выбор в пользу этого поселка. Особое внимание уделял ему небезызвестный князь Василий III, при котором были построены и величественный деревянный дворец, и Вознесенская церковь в Коломенском. Храм настолько впечатлил правителя, что по окончании его строительства пиры и торжественные мероприятия растянулись на три дня.

Вопреки архитектурной традиции

Церковь в Коломенском примечательна тем, что стала первым каменным зданием, выполненным в стиле шатровой крыши. До этого в такой технике строили только деревянные храмы, а если и использовали каменные, то придерживались крестово-купольного проекта, привезенного из Византии во времена правления Владимира Святого. Решившись на такой эксперимент, никому не известный мастер мог навлечь на себя гнев своих высоких заказчиков, но результат превзошел самые смелые ожидания. Этот храм на долгие годы стал своего рода образцом и мерилом деятельности русских зодчих.

Решившись на такой эксперимент, никому не известный мастер мог навлечь на себя гнев своих высоких заказчиков, но результат превзошел самые смелые ожидания. Этот храм на долгие годы стал своего рода образцом и мерилом деятельности русских зодчих.

Сила направлена вверх

Церковь Вознесения Господня в Коломенском имеет высоту 62 метра, а ее шатер достигает 28 метров. Такая конструкция придает всей конструкции воздушность, легкость и устремленность ввысь. В этом, без сомнения, был особый смысл замысла зодчего: своим творением он хотел выразить порыв души человеческой вверх, к Богу. Этого можно достичь, только отбросив все земное и ненужное, только полностью посвятив себя служению Христу.

Особенности конструктивного решения

Если посмотреть на Вознесенскую церковь в Коломенском сверху, то в плане она будет похожа на крест, все концы которого равны между собой. Этот стиль, характерный именно для XV-XVI веков, должен был указывать на все возрастающую силу православного учения: всякий человек, находившийся в храме, оказывался как бы под защитой сводчатого креста. Внутренних опор в храме нет, все держится на мощном фундаменте и шатровой конструкции, вес равномерно распределяется по основанию. Расположение окон следует признать очень удачным: создается необычный эффект затенения вкупе с яркими световыми островками.

Внутренних опор в храме нет, все держится на мощном фундаменте и шатровой конструкции, вес равномерно распределяется по основанию. Расположение окон следует признать очень удачным: создается необычный эффект затенения вкупе с яркими световыми островками.

Значение храма в прошлом и сегодня

Церковь Вознесения Господня в Коломенском, кроме всего прочего, долгое время служила еще и наблюдательным пунктом. При появлении кочевников стража была обязана зажечь сигнальный огонь и предупредить москвичей о надвигающейся опасности. Сегодня храм, пусть и в несколько видоизмененном виде, продолжает олицетворять не только силу русского православия, но и великие достижения русской культуры.

Храм Вознесения Господня в Коломенском возведен в последние годы правления великого князя Московского Василия III. Он стал своеобразным памятником его царствования, а сегодня является шедевром мирового зодчества, храм в Коломенском — один из первых каменных шатровых крыш.

Саша Митрахович 10. 02.2017 09:52

02.2017 09:52

История создания храма Вознесения Господня в Коломенском достоверно не известна. В различных источниках указывается, что строительство церкви было завершено в 1532 году. Но неясно, сколько времени заняло строительство. По преданию, великий князь Василий III приказал построить новый храм по случаю рождения своего долгожданного наследника — будущего царя Ивана IV Грозного.

Саша Митрахович 10.02.2017 09:55

Высота Вознесенской церкви в Коломенском 62 метра, высота шатра 20 метров. Площадь внутренних помещений храма 8,5 на 8,5 метра. Толщина стен местами достигает четырех метров, местами — двух-трех метров. В качестве строительного материала использовался крупногабаритный кирпич. Отдельного упоминания заслуживает уникальный фундамент. Это большой искусственный камень. … …

Саша Митрахович 10.02.2017 10:45

Церковь Вознесения Господня в селе Коломенском прошла первый ремонт еще в 1570-х годах. Потом пол переделали, и среди белой и серой плитки появились красноватые. Возможно, при этом пропал пол в подъездах. Если верить более поздним документам, касающимся оригинальной росписи, то в нее входили изображения воинств и святых — как вселенских, так и «московских». Вер. … …

Потом пол переделали, и среди белой и серой плитки появились красноватые. Возможно, при этом пропал пол в подъездах. Если верить более поздним документам, касающимся оригинальной росписи, то в нее входили изображения воинств и святых — как вселенских, так и «московских». Вер. … …

Саша Митрахович 10.02.2017 11:07

К моменту падения советской власти над Вознесенской церковью нависла страшная угроза. Еще в 1970-х годах было принято решение поднять уровень воды в Москве-реке, тем самым улучшив условия судоходства. В процессе укрепления берега прямо под храмом была сооружена бетонная насыпь и засыпаны древние родники. В результате берег заболочился, появились овраги, под храмом в 1981 и 1987.

В конце 1980-х страна переживала тяжелые времена. Средств не хватало, а внимательно изучать состояние спуска к реке никто не собирался. Трещины было решено засыпать кирпичом, но риск того, что шедевр русской архитектуры уйдет под воду, не исчез.

Главной задачей последних двадцати лет было спасение коломенского храма Вознесения Господня. К счастью, в 1994 году музей-заповедник «Коломенское» был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что помогло сохранить для потомков знаменитый Вознесенский собор.

Саша Митрахович 10.02.2017 11:20

Несмотря на свой величественный вид, внутреннее убранство храма Вознесения Господня выглядит очень скромно. Этот факт вполне объясним: храм строился как домовая церковь, в него ходили только члены царской семьи и ее приближенные. На время их отсутствия храм был просто закрыт. Всю зиму он бездействовал, из-за чего в нем так и не появилось отопление.

Внутри церкви нет колонн и столбов. Стены выкрашены в белый цвет, так как в ходе различных исследований было установлено, что изначально в комнате преобладал именно он. По углам мощные пилястры. Окна в нижней части церкви расположены необычно — не на стенах, а по углам четырехугольника. С разных сторон палатки имеется одинаковое количество оконных проемов. Они расположены на разных сторонах света. Кроме того, в восьмиугольник выходят окна окаймляющей его с юго-западной стороны лестницы. Пол вымощен треугольной керамической плиткой черного и коричневого цветов.

С разных сторон палатки имеется одинаковое количество оконных проемов. Они расположены на разных сторонах света. Кроме того, в восьмиугольник выходят окна окаймляющей его с юго-западной стороны лестницы. Пол вымощен треугольной керамической плиткой черного и коричневого цветов.

Древний иконостас 16 века и оригинальные настенные росписи не сохранились. Сегодня можно увидеть только вырезы в стене, на которые опирались тяблы — горизонтальные стержни, служившие в старину опорами для иконостаса. Нынешний иконостас был установлен в 2007 году и освящен через год. Он изготовлен на основе сохранившегося иконостаса Антониева монастыря в Великом Новгороде, который датируется XVI веком. Сегодня в иконостасе находятся иконы Вознесения Господня, Божией Матери «Смоленская», Иоанна Предтечи, Божией Матери «Тихвинская». Однако установить, действительно ли они находились в старом иконостасе, не удалось.

Особенность коломенского храма — его обширный подклет (особенно на фоне не очень просторного парадного помещения). Раньше здесь были подсобные помещения. Сегодня в подвале находится выставка, посвященная истории создания и реставрации храма Вознесения Господня. В нем также содержится список чудотворной иконы Божией Матери «Державная», которая была найдена в подвале храма в 1917 году.

Раньше здесь были подсобные помещения. Сегодня в подвале находится выставка, посвященная истории создания и реставрации храма Вознесения Господня. В нем также содержится список чудотворной иконы Божией Матери «Державная», которая была найдена в подвале храма в 1917 году.

Саша Митрахович 10.02.2017 11:38

Существенные изменения в статусе церкви Вознесения Господня в Коломенском произошли в 1994 году. Тогда она вместе с ансамблем Московского Кремля и Красной площади была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Любопытно, что в том же году в храме после длительного перерыва возобновились службы, и он получил статус Патриаршего подворья.

Очередное освящение Вознесенского храма состоялось в 2000 году. Сегодня он находится в общем ведении музея-заповедника «Коломенское» и храма. Службы в храме проходят только по большим церковным праздникам.

Уже в 21 веке в Вознесенской церкви произошел очередной ремонт. В 2003 году правительство Москвы приняло комплексную программу развития и выделило средства на реставрацию уникального храма на высоком берегу Москвы-реки. На повторную облицовку ушло 40 тысяч кирпичей. К сожалению, деревянные конструкции крыш над папертями, доставшиеся церкви от снесенных дворцов, не сохранились.

В 2003 году правительство Москвы приняло комплексную программу развития и выделило средства на реставрацию уникального храма на высоком берегу Москвы-реки. На повторную облицовку ушло 40 тысяч кирпичей. К сожалению, деревянные конструкции крыш над папертями, доставшиеся церкви от снесенных дворцов, не сохранились.

При этом по завершении работ интерьер храма был практически полностью воссоздан. В рамках музейной экспозиции, развернутой в подклете, были показаны царские врата, выполненные для Вознесенской церкви в конце XIX в.в иконописной мастерской купца Н. А. Ахапкиной. Посетить эту экспозицию может любой желающий. Кроме того, в подвале находится выставка «Археология и реставрация храма Вознесения Господня». Там можно увидеть старые рисунки и фотографии храма, кинохронику разных лет.

Что касается основных помещений храма, то доступ туда в целях защиты храма от новых повреждений и разрушений открыт только с мая по сентябрь. Храм закрыт в холодное время года.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском пережила многочисленные ремонты и угрозы обрушения. Пришлось потратить огромное количество сил и средств, чтобы сохранить памятник в разные эпохи. Но благодаря этому легкий силуэт храма, устремленный в небо, до сих пор радует глаз многочисленных гостей музея-заповедника «Коломенское».

Пришлось потратить огромное количество сил и средств, чтобы сохранить памятник в разные эпохи. Но благодаря этому легкий силуэт храма, устремленный в небо, до сих пор радует глаз многочисленных гостей музея-заповедника «Коломенское».

В один из жарких дней первой половины июня был совершен поход в музей-усадьбу Коломенское для ознакомления с непревзойденным памятником культового зодчества первой половины XVI века.

История величественного памятника архитектуры мирового уровня известна, отмечу лишь, что официальное название «первый каменный шатровый храм» подвергалось сомнению заслуженными историками древнерусского зодчества В.В. Кавельмахер и его сын С.В. Заграевский.

Храм построен в летней резиденции московских князей итальянским зодчим Петроком Малым по приказу Василия III, как домовая церковь. Согласно летописи, освящение храма состоялось 3 сентября 1532 года митрополитом Даниилом в присутствии заказчика с женой и двухлетним сыном Иваном.

Как и положено шедевру, храм неоднократно исследовался и описывался из научной литературы, но предлагаю ознакомиться с его описанием вековой давности, данным И. Е. Грабаря в «Истории русского искусства», видевшего в шатровых деревянных церквях прообраз замечательного архитектурного памятника, что, в принципе, подтверждалось и летописцем: «Князь великий Василий поставил церковь на камне. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа вплоть до дерева» и, заодно, сравнить нынешние виды храма с фотографиями конца 19 — начала 20 вв.

Е. Грабаря в «Истории русского искусства», видевшего в шатровых деревянных церквях прообраз замечательного архитектурного памятника, что, в принципе, подтверждалось и летописцем: «Князь великий Василий поставил церковь на камне. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа вплоть до дерева» и, заодно, сравнить нынешние виды храма с фотографиями конца 19 — начала 20 вв.

Итак, вот что пишет Игорь Эммануилович: Небольшая внутри церковь, благодаря своей высоте и широким галереям подклета, производит впечатление величия и важности. Идея воспроизвести деревянную церковь была превосходной.

Снаружи в строении коломенского храма отчетливо проявляется его прототип, созданный в дереве. Главный четырехугольник, перекрытый крутой шатровой крышей, служит подножием восьмерика, опирающегося на два ряда кокошников; к основному четырехугольнику, по бокам, имеются уступы, соответствующие в дереве черенкам, покрытым «бочонком». Сохранена даже прямоугольная форма алтаря, столь присущая деревянной крестильной церкви.

Смелая мысль — поставить на крестильное дно обширный восьмигранник — могла возникнуть только при взгляде на идентичную строительную технику, выполненную из дерева, где так просто и легко в сочетании восьмигранных и квадратных срубов с черенки, дающие крестообразный план. Выполнить такую задачу в кирпиче и камне трудно, и надо удивляться, как решительно и мужественно с ней справился зодчий Коломенского храма, не потеряв общей структуры и пропорций, присущих деревянной церкви.

В сумеречном вечернем освещении, когда разница в цвете теряется, усиливается сходство коломенского храма с северными деревянными шатровыми церквями — потомками его прототипа. Этому сходству дополняет круглая открытая галерея подвала с тремя широкими лестницами.

Коломенский храм кажется прямым осколком одной из многочисленных деревянных церквей русского севера. Это особенно бросается в глаза при сравнении ее с церковью в Варзуге. Сохраняя в себе всю декоративность верха деревянной церкви, он сохраняет и ветхозаветный световой купол, сопровождая то и другое строго продуманными конструкциями.

Чрезвычайное празднование освящения церкви «всем собором» достаточно указывает на прием, оказанный новаторскому предприятию великого князя. «Вефь, та же дворянская церковь, дивна по высоте и красоте и владычеству», — отмечает летописец, говоря, что таковой еще не было на Руси. Поощрение и благосклонность нового метода каменного храмостроения вдохновляют художников-новаторов на путь воспроизведения традиционных народных форм.

Ознакомившись с внешним убранством, заглянем внутрь верхнего храма (справа фото до реставрации)…

… где кроме иконостаса 2007 года…

… только белые стены и палатка такого же цвета, уходящая более чем на 40 метров ввысь.

Спустимся в подвал, где находится музей, рассказывающий об истории храма.

Первый зал содержит архивные фотографии реставрации начала 20 века…

Координаты: 55°40′02″ с. ш. 37 ° 40’15 «дюйм. и т. д. /

55,667222° с.ш. 37,670833°E и т. д. (Г) (О) (И)55,667222

, 37.670833

ш. 37 ° 40’15 «дюйм. и т. д. /

55,667222° с.ш. 37,670833°E и т. д. (Г) (О) (И)55,667222

, 37.670833

Храмовая башня

Знак Юнеско

Храм Вознесения Господня в Коломенском — Православный храм Даниловского благочиния Московской епархии.

История

Легенда связывает строительство храма с рождением Ивана IV, долгожданного наследника великого князя. Из легенды можно лишь почерпнуть, что храм был каким-то образом связан с рождением наследника, но возвести строение таких сложных сооружений и большого объема за два года, которые прошли с сентября 1530 по август 1532 года, не удалось. По мнению С. А. Гаврилова, основание церкви произошло за два года до рождения и церковь не могла быть заложена в благодарность Богу за рождение наследника, т. е. не могла быть обетом. Храм был возведен как молитвенный дом, чтобы молиться о родах великокняжеской четы.

Сразу после окончания двухлетнего срока епитимьи, вымоленной Василием III для очищения от греха двоеженства, к Папе прибыли послы Великого Князя. По его просьбе Климент VII направил в Москву архитектора Анибале для строительства молитвенных храмов в соответствии с молитвенной программой. Архитектор прибыл в Москву в начале лета 1528 года и через 2-3 недели уже приступил к работе.

По его просьбе Климент VII направил в Москву архитектора Анибале для строительства молитвенных храмов в соответствии с молитвенной программой. Архитектор прибыл в Москву в начале лета 1528 года и через 2-3 недели уже приступил к работе.

Место для Вознесенской церкви было выбрано на крутом берегу, в основании которого бил родник, считавшийся чудотворным. Это соответствовало итальянским трактатам о выборе места, согласно которым ключ приписывался к особо целебным, так как располагался на «зимнем востоке». Первоначально для храма был заложен «Т»-образный фундамент без подвала, но с трехпрестольным. Аналогичная планировка реализована в селах Остров и Беседи.

С западной стороны заложена звонница, аналогичная Дьяковской. Под объемы разной высоты закладывались фундаменты разной глубины. Согласно трактатам, они должны были составлять одну шестую высоты объемов здания. Гипотетическая реконструкция может быть сделана на основе глубины фундамента. Высота главного храма определена в 42,5 метра, высота приделов – 24,6 метра. Высота западного вестибюля 14,4 метра.

Высота западного вестибюля 14,4 метра.

Фундамент, вероятно, был закончен осенью 1528 года. По завершении фундамента первоначальный план был оставлен, так как церковь была бы скрыта от родника крутым берегом, а родник не был бы виден из церкви . Для визуальной коммуникации необходимо было поставить храм на высокий цоколь. Это повлекло за собой коренной пересмотр компоновки. В связи с появлением цоколя были заброшены боковые часовни и западный вариант звонницы. Для входа на второй ярус требовались лестницы. С осени 1528 г. по весну 1529 г., макет, вероятно, был изменен.

В 1529 году по уточненному плану был сделан подвал. В начале лета стали выкладывать звонницу, совмещенную с северным крыльцом, но от второго варианта, как и от первого западного, отказались. Возможно, генеральный план усадьбы еще не определен. К середине лета 1529 года все общие решения были приняты. Деревянная клирская церковь с престолами Зачатия Иоанна Предтечи, Зачатия Анны и Константина и Елены была уже почти закончена (освящена, первой из всех молитвенных церквей, до конца 1529 г. ). Только с конца 1529 года, когда появился первый молитвенный храм Зачатия Иоанна Предтечи, в котором стали совершаться молебны о рождении, можно было думать о появлении наследника. Нижний марш южного крыльца Вознесенской церкви был ориентирован на диаковскую церковь, повернув ось крыльца от оси Вознесенской церкви на 4 градуса. Наконец, на этой главной оси была установлена колокольня.

). Только с конца 1529 года, когда появился первый молитвенный храм Зачатия Иоанна Предтечи, в котором стали совершаться молебны о рождении, можно было думать о появлении наследника. Нижний марш южного крыльца Вознесенской церкви был ориентирован на диаковскую церковь, повернув ось крыльца от оси Вознесенской церкви на 4 градуса. Наконец, на этой главной оси была установлена колокольня.

Наверное, в 1530 году построили четырехугольник. На следующий год сделали кокошники и восьмигранник. В последнем 1532 году была сделана палатка. Вероятно, только в конце шатра были возведены столбы второго яруса крыльца с резными капителями, крыльца были покрыты дощатыми крышами, на южном крыльце воздвигнута колокольня, полы выложены в деревенском узоре из треугольных керамических плиток. в церквях и из квадратной плитки на крыльцах. Все эти работы были завершены к концу лета 1532 г.: 62. Согласно летописным источникам, освящение церкви произошло 3 сентября 1532 г. митрополитом Даниилом в присутствии князя Василия III, княгини Елены и сына Ивана: 65.

С начала 1530 года началась подготовка к рождению наследника. В связи с рождением Ивана Грозного в августе 1530 года на белокаменном овальном основании было создано «царское место». Его заменили в 1532 году вместе с полом крыльца. При установке «царского места» для его резной спинки в уже готовую стену четверика пришлось делать углубление в полкирпича.

В XVII веке были обновлены иконы в иконостасе и небольшая фреска на восточном фасаде над «царским местом». По упоминаниям разных лет сложно представить, какая роспись была здесь изначально. Упоминаются образы Вселенских святых, Московских чудотворцев, Саваофов. Роспись оставалась нетронутой до 1884 года, когда фрески были уничтожены, а на их месте, на стене, покрытой цинковыми листами, появилась масляная живопись.