План квартиры 19 века в европе – Городская квартира конца 19 века англия план. Интерьер XIX века – красиво жить не запретишь. Какие районы считались престижными и где строили дома с новейшими удобствами

Городская квартира конца 19 века англия план. Интерьер XIX века – красиво жить не запретишь. Какие районы считались престижными и где строили дома с новейшими удобствами

Планировка доходных домов

В середине XIX века этот новый тип зданий — доходный дом «под жильцов» — стал приобретать свои специфические черты . Стремясь к повышению доходности участков, домовладельцы стали застраивать их все более плотно. Уже в 1836 году сборник «„Статистические сведения о Петербурге“ отмечал, что доходные дома или растут в вышину, или расширяются внутри своих дворов, которые от этого здесь большею частью тесны, не всегда доступны свежему воздуху и не вполне освещаемы» .

Дом В. Г. Жукова. Архитектор Н. П. Гребенка, 1845 г. Фасад и генеральный план участка. ЦГИАЛ. Публикуется впервые.

Помимо лицевых корпусов, выходящих фасадами на улицу, в глубине участка, вплотную к его боковым границам, возводились внутренние дворовые флигеля. Так возникла периметральная застройка участков, характерная для доходных домов уже в первой трети XIX века и широко применявшаяся в середине столетия.

На более просторных участках кроме периметрально расположенных флигелей стали возводить и поперечные флигеля. Первоначальное единое пространство двора делилось ими на отдельные замкнутые дворы небольшого размера. Так были застроены, в частности, участки купцов В. Г. Жукова на углу Садовой и Гороховой улиц, 31/34 (архитектор Н. П. Гребенка), и Мейнгарда на углу Садовой улицы и Таирова (ныне Бринько) переулка, 44/6 (архитектор А. И. Ланге, 1855–1856 гг.). На участках, простирающихся внутрь квартала, внутренние дворы подчас выстраивались в своего рода анфиладу, соединенную арками проездов.

Правительство, пытаясь хоть в какой-то мере регулировать плотность застройки, вынуждено было ввести ряд ограничительных норм. Строительный устав, утвержденный в 1857 году, требовал:

«Во всяком отдельном участке должен быть по крайней мере один двор, пространством не менее 30 кв. саж., причем наименьшая ширина его должна быть не менее 3-х саж., остальные дворы могут быть и менее 30 кв. саж., но должны сообщаться проездами не менее 4,5 арш. с улицей или другими дворами.

Кроме обыкновенных дворов дозволяется устраивать исключительно для освещения лестниц, коридоров, отхожих мест, чуланов и т. п. помещений световые дворики.

Наименьший размер световых двориков, какой бы формы они ни были, должен быть таков, чтобы в его площадь можно было вписать квадрат в сажень».

Строительный устав разрешал ставить многоэтажные каменные флигеля очень тесно: лишь бы между ними оставалось расстояние не менее двух сажен (т. е. 4 м 26 см). Совершенно очевидно, что такие плотные нормы застройки противоречили требованиям гигиены, но зато отвечали интересам домовладельцев. Тесные, плохо проветриваемые, полутемные дворы-колодцы стали характерной чертой мног

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность

- ГДЗ

- 1 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Информатика

- Природоведение

- Основы здоровья

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

- Человек и мир

- Технология

- 2 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Украинский язык

- Информатика

- Природоведение

- Основы здоровья

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

- Технология

- 3 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Украинский язык

- Информатика

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

- Технология

- Испанский язык

- Казахский язык

- 4 Класс

- Математика

- Английский язык

- Немецкий язык

- Украинский язык

- Информатика

- Основы здоровья

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

Как отапливали квартиры в 19 веке. : lifestroi — LiveJournal

Мы решили выяснить, как же люди согревали дома в 19 веке. В деревне все понятно — есть лес, и есть печка, в ней и кашку сварить можно, и бок зимой согреть.

А представьте тогдашнюю столицу Санкт-Петербург. Как там согревали пяти, шести, семи этажные каменные дома? О том какие системы придумали строители мы сейчас подробненько расскажем. К слову грели не особо сильно, всего лишь до 14,4 — 16 градусов, в спальнях было прохладнее. Современная норма — 21. Вот оно глобальное потепление. В Англии спальни не топили вообще. Чтобы уснуть и не будить весь дом стуком зубов от холода, брали с собой грелку. Пока она остывала удавалось нормально заснуть.

Чем топили? Лондон отапливали углем, но в России эта система не прижилась, наш уголь спросом не пользовался, а английского было мало — в год в Санкт-Петербург приходили всего 5-6 кораблей, груженых углем. Использовать его было нерационально дорого, но зато можно было сказать гостям: Сударыня, извольте заценить эти булочки по французскому рецепту с индийской корицей и тепло по английскому образцу. Большинство топило дома дровами. Дерево привозили на баржах из Эстонии и Финляндии, или по Неве из Пригорода и Карелии. Разгрузкой занимались прямо на набережных колоритные в своей бедноте крестьяне: ободранные, в лаптях, в заплатах, осунувшиеся, уставшие. Их даже лишили последней радости — петь во время работы. Обычно песнопения скрашивали тяжелую монотонную работу, но в Петербурге за тишиной строго следила полиция.

Фото разгрузки дров около Михайловского замка.

А теперь загадка — для чего нужны были дворы-колодцы?

А. Чтобы молодым студентам, начитавшимся Достоевского, было куда спрыгнуть с крыши посреди полярной ночи?

Б. Чтобы во внутренние окна попадал свет

В. Как в Барселоне, создавать тень во время томящего летнего зноя.

Г. Для чего-то полезного и хозяйственных нужд.

Места в Петербурге было мало, очень мало, много меньше, чем в Москве или любом другом русском городе, а сарай где-то должен быть, и конюшня нужна. Но в дворы рядом с домом портили вид города и нарушали указ о строительстве улиц одним фасадом, поэтому дворы активно использовали для хозяйственных нужд.

Дрова тоже хранили во дворе. (Кстати, сараи строили чаще всего по периметру, а не в центре.) Потом дворники кололи дрова и относили их в каморку на черной лестнице. Все читали про черные лестницы, они вели со двора на кухню, пользовалась ими обычно прислуга, там же находились отхожие места. Когда дрова подсыхали их относили жильцам.

Квартиры в доходных домах Петербурга сдавались с дровами и без дров. Это как сейчас с к/у и без к/у. Без дров дешевле, но с дровами экономнее. Жильцов, больных паранойей, начинал мучить вопрос: если сниму квартиру с дровами, то мне не придется о них заботиться, плюс хозяин берет оптом и дешевле, но он же, гад, будет экономить на качестве дров. Угорю с такими дровами. Если квартира сдавалась без дров, то была вероятность, что комнаты настолько холодные, что их невозможно прогреть сколько не топи. Одни расстройства для нервных граждан.

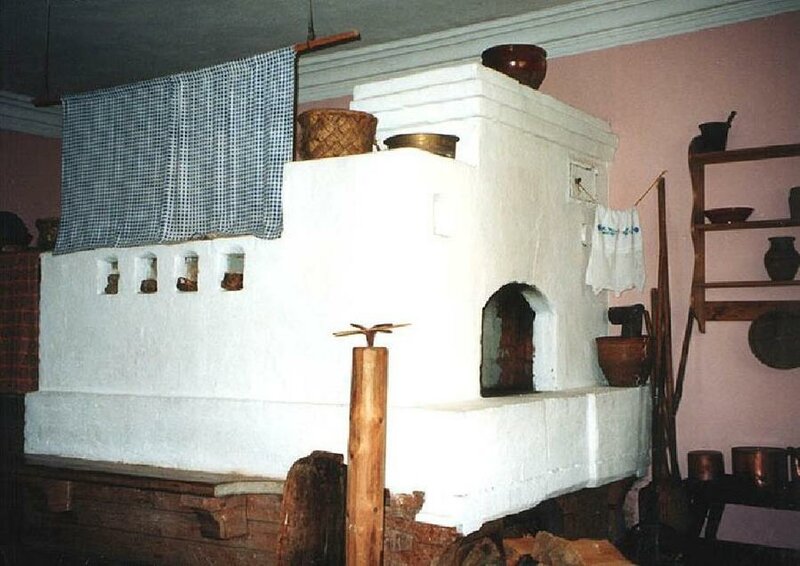

Печи. В некоторых домах строили из кирпича русскую печь, которую потом по традиции белили.

Существовали утермарковские чугунные печи, которые потом прозвали буржуйками. На них и готовить можно было, и согреться. Но чугунные печи разрешалось ставить только для просушки помещений, постоянно использовать было запрещено. Поэтому, когда приходили проверяющие комиссии, хозяева уверяли, что поставили их совсем недавно и только на чуть-чуть. А что три года вы приходите с проверкой, а печь все на том же месте, так это чистое совпадение. Ой а вам случайно монетка в карман упала — в общем ничего нового для нашей страны.

Камины редко использовали для отопления, зато часто для понтов. В них только 30% шло непосредственно на то, чтобы согреть помещение. Чаще всего ставились печи-голландки. Это длинные вертикальные печи почти во всю высоту стены, облицованные плиткой или изразцами. Они и выглядели лучше, и топились экономнее. Русскую печь топить приходилось каждый день, изразцовую раз в два дня.

Центрального отопления не существовало. Но если начать листать старые газеты, то найдутся сотни упоминаний о центральном отоплении. Так называлось единая система обогрева для всего дома. Таких домов даже в конце 19 века было всего 6%, и только треть из них полностью отказалась от дров, обычно в богатые квартиры проводилось отопление, а мансарды и хозяйственные помещения обогревали по старинке печками. В подвале устанавливали котел, который разогревал воду, а насос пускал ее по трубам — это водяное отопление. Примерно такое же как сейчас. Превращал ее в пар и пускал пар по трубам — это паровое отопление. Просто нагревал воздух — отопление горячим воздухом. Разогретый воздух поднимался по трубам к жильцам и попадал в комнату. Обычно отверстие находилось в углу и прикрывалось решеткой, чтобы в трубу не попал мусор, коты, дети и так далее, а воздух проходил спокойно.

Как вы понимаете, в одиночку такое было не провернуть. Поэтому отовсюду слышалось: Захар! Захар! Прислуги было много и ей тоже полагалось отдельное место. О планировке квартир 19 века мы расскажем в следующих эпизодах.

Оставайтесь с нами!

Подписывайтесь на наш блог и твиттер.

Иллюстрации интерьеров 19 века смогли рассказать, как жил 1% населения

Иллюстрации интерьеров 19 века смогли рассказать, как жил 1% населения

24 сентября 2015

Рудольф фон Альт, Салон в квартире графа Ланкоровски в Вене (1869)

Сегодня фотографии безупречных интерьеров и бесчисленное количество фотографий частных домов можно легко найти в журналах о дизайне и в интернете. Однако, когда в начал 19-го века возникла традиция запечатления личных комнат, это было очень авангардно и необычно. Еще до того, как появилась фотография, люди, которые могли себе это позволить, нанимали художника, которые делал подробную акварельную зарисовку комнат дома. Такие рисунки вставлялись в альбом и при желании демонстрировались посторонним людям.

Такие картины, сохранившиеся до наших дней, позволяют взглянуть на декадентские образы жизни зажиточного 19-го века и оценить искусство детальной передачи дизайна домашних интерьеров. В настоящее время 47 подобных картин показаны на выставке в галерее Elizabeth Myers Mitchell в колледже Св. Иоанна а Аннаполисе, Мэриленд. Выставка была организована Купером Хьюиттом, Смитсоновским Музеем дизайна. По словам куратора Гейла Дэвидсона, картины обычно писались после того, как комната была отремонтирована, на память для семьи.

Рудольф фон Альт, Библиотека в квартире графа Ланкоровски в Вене (1881)

Рудольф фон Альт, Японский салон, Вилла Хюгель, Вена (1855)

Некоторые родители делали альбомы с подобными картинами в качестве подарка на свадьбу собственным детям, чтобы у них оставались воспоминания о доме, в котором они выросли. Люди также часто выкладывали альбомы на столах в гостиных, чтобы произвести впечатление на гостей. По словам Дэвидсона, Королева Виктория, по заказу которой было сделано много картин с изображением дворцовых интерьеров, писала в своих личных дневниках, что она с мужем любила рассматривать эти картины, вспоминая годы, прожитые в этих домах. Аристократические семьи по всей Европе в конечном счете тоже приняли практику ввода в действие этих «интерьерных портретов». На выставке представлены картины с интерьерами домов из многих стран включая Англию, Францию, Россию и Германию, которые показывают различные тенденции дизайна интерьера 1800-х, а также росту общества культуры потребления. Поскольку люди начали больше путешествовать, то их дома стали наполняться мебелью из-за границы. Иллюстрации интерьеров стали очень модными, достигнув пика приблизительно в 1870-х годах.

Такая практика была в значительной степени отражением роста промышленных классов. Многие акварели, например, изображают интерьеры, наполненные растениями и органическими украшениями, которые отражают не только интерес к миру природы, но также растущую тенденцию к редким экзотическим растениям. В отеле Villa Hügel в Венеции, например, был японский салон, наполненный исключительно декоративными элементами, которые превратили его в «сад»; в Берлинском Королевском Дворце располагалась китайская комната с панно с тропическими растениями и птицами, которые также парили над пространством в потолочной росписи. Интерьеры той эпохи также отличались наличием орхидей и птиц в клетках, которых люди хранили не только для того, чтобы произвести впечатление, но и чтобы развлечь гостей. Многие художники (в большинстве своем мужчины) начинали свою карьеру, рисуя топографические карты для военного использования или расписывая фарфоровые изделия, а после начали специализироваться на картинах интерьеров в связи с повышенным спросом. Некоторые живописцы даже сделали свое имя в этом жанре. На выставке представлены работы австрийских братьев Рудольфа и Франца фон Альт; Джеймса Робертас, британского живописца, который путешествовал с Королевой Викторией; и проектировщика Чарльза Джеймса — все из которых были известны отличными стилями. Подход к живописи этих интерьеров также развился со временем, постепенно становясь менее формальным и более интимным.

Иосиф Сатира, Учебная комната царицы Александры Федоровны, Россия (1835)

В конце 19-го начале 20-го века стал популярен более импрессионистский вид живописи и художники постепенно начали изображать более расслабленную, домашнюю окружающую среду. Иногда на картинах присутствовали даже проживающие: польский граф Ланкоронский, например, читающий книгу в своем кабинете в Вене; девочка играет на фортепьяно в комнате, а рядом с ней лежит собака. Хоть эти картины и создавались для того, чтобы запечатлеть то, как люди украшали свои дома, какую мебель и ткань выбирали, что они вешали на стены и что коллеекционировали, но иногда они напоминали иллюстрации повседневной жизни, ровно до того момента, пока в начале 20-го века эту роль переняла на себя фотокамера.

Джеймс Робертс, Гостиная Королевы в Букингемском дворце, Англия (1848)

Генри Роберт Робертсон, Интерьер одного из залов дворца в графстве Кент (1879)

Эдуард Гертнер, Китайская комната в Королевском Дворце, Берлин, Германия (1850)

Эдуард Петрович Гау, Гостиная Императрицы Александры Федоровны

Анна Альма-Тадема, Комната для исследований сэра Лоуренса Альма-Тадема, Таунсенд, Лондон (1884)

Шарлотта Бозанкет, Библиотека (1840)

Karl Wilhelm Streckfuss (1860)

Источник Hyperallergic.com

Как скромно жить на 100 метрах.

«Большие» дореволюционные квартиры все еще будоражат мозг общественности. Житье на 100 или 150 метрах кажется многим счастливым уделом интеллигенции рубежа 19-20 веков. Большая площадь квартиры для человека советского и постсоветского залог спокойной сытой жизни.

«Четырехкомнатная» квартира доходного дома Капустина. Фонтанка 159

Между тем, большие площади квартир имеют порой не очень приятные объяснения. В этом посте я хочу показать, как распределялись жилые метры и почему большая по современным меркам площадь оказывалась довольно скромным жильем человека. Человека ослепленного жизнью богатейшей столицы империи и имеющего понятия как должны жить люди его круга. В моем повествовании чиновники будут менять инженеров и финансистов. Их профессиональная принадлежность мне не совсем интересна. Я скорее рассказываю о условиях жизни людей определенного образа жизни и состояния.

Примером нам послужит одна из из квартир доходного дома Капустина построенного архитектором Бубырем Алексеем Федоровичем в 1909-1907 годах.

Доходный дом Капустина. Петербург.

Доходный дом почетного дома Капустина настолько известный памятник Петербургского модерна, что повторять все что о нем сказано и написано не имеет смысла. О композиции это домика я рассказывал здесь http://koloma9.livejournal.com/31600.html . Там есть ссылки на людей которые много сделали для того что бы этот памятник был замечен, оценен и любим многими. Прежде всего это создатель сайта о Бубыре Александр Мамлыга с его сайта я взял поэтажные планы здания, предоставленные Романом Ганом и петербургский историк архитектуры Борис Кириков. О владельце здания можно почитать по ссылке . Домик известен тем так же , что был показан в кино Питер ФМ. Для вступления довольно, перейдем квартире.

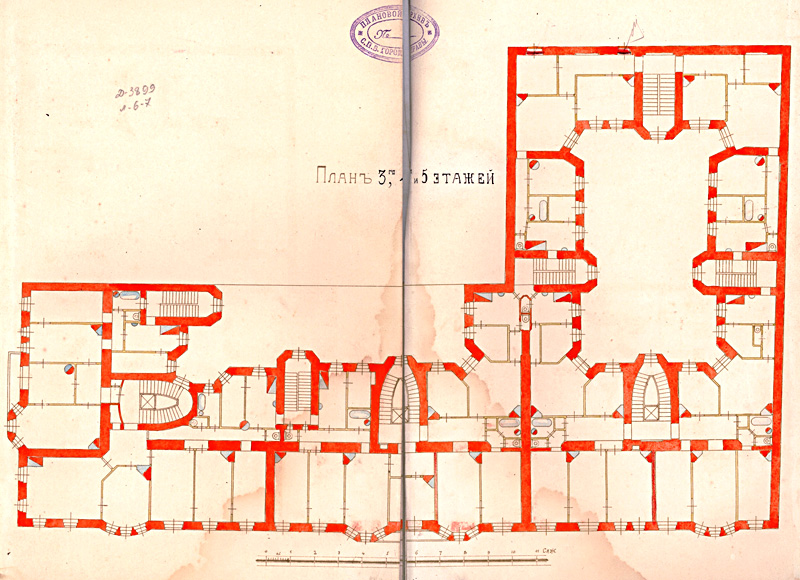

План 3-5 этажей доходного дома Капустина.

План квартиры , который я буду использовать, современный. Он взят из объявления сайта недвижимости emls.ru . Планировка квартиры,указанная на нем, полностью совпадает с одной из двух квартир справа вверху на поэтажном плане здания.

Общая площадь квартиры чуть больше 100 метров. На плане видно, что это не самое шикарное жилье в доме, а один из экономных вариантов.

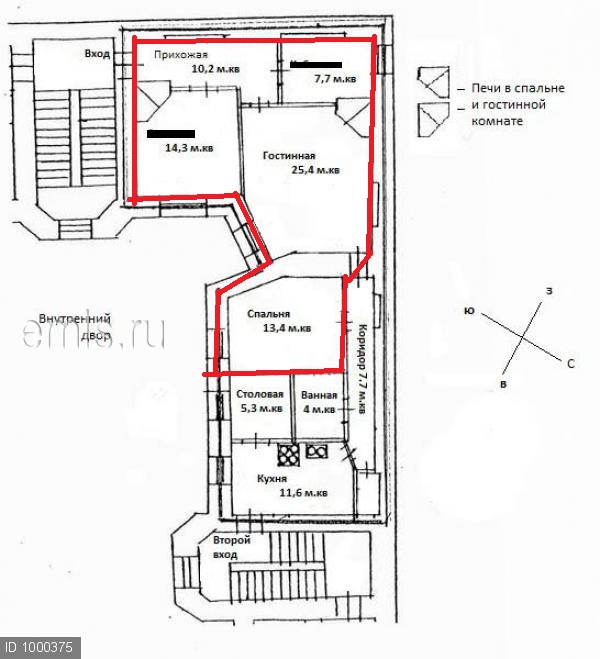

Квартира имела два входа: парадный и черный для хозяйственных нужд. Для своего времени она неплохо оснащена. На оригинальном плане указывается наличие ванн и туалетов. Отопление квартиры печное.

Как и многие квартиры своего времени она делилась на две половины хозяйскую и хозяйственную. Хозяйскую часть отапливали две печи. Хозяйственная обогревалась от плиты на кухне.

Красным выделена хозяйственная часть квартиры.

Хозяйственная часть включала кухню 11,6 метров. Комнату для прислуги 5,3 метра. Ванна 4 метра. Коридор 8 метров и туалет рядом с кухней.

Планировка хозяйственной части квартиры типична для петербургских доходных домов 1870-1917 годов. Автор этих строк успел пожить в двух других квартирах в разных концах города с аналогичным устройством пространства.

Главный недостаток такого планировочного решения — длинный неосвещенный узкий коридор связывающий две половины квартиры. Его наличие своеобразное проклятие многих петербургских квартир. Такое решение во много вынужденное и обусловлено как невозможностью использовать перекрытия больше определенной длины так и жадностью домовладельцев. Обратите внимание что коридор «съедает» около 8 процентов общей площади квартиры.

Второй особенностью такой планировки можно назвать не отапливаемый туалет, граничащий с лестничной клеткой. И в современных условиях с паровым отоплением, зимой там бывает прохладно.

Ванная комната 4 метра на современный вкус будет выглядеть достаточной. Но не следует забывать о дровяном отоплении. Оно требовало дополнительного пространства.

Пример богатой ванной из меди с дровяным титаном сохранился в музее- квартире Елизаровых. Она занимает схожее по размерам помещение.

Ванна из Музея-Квартиры Елизаровых.

Маленькая комната рядом с кухней предназначена прислуге. Она очень небольшая для такого рода помещений. Всего-лишь 5.3 метра. В домах построенных 20 годами ранее, такие комнаты занимали до 12 метров. Была ли это комната постоянным жильем или служила убежищем для приходящей прислуги мне не известно.

Кухня так же небольшая. Всего 11.6 метров. По современным меркам не плохо. Однако 100 лет назад это место поступления дров в зимний период. Держать дневной запас топлива для трех печей на такой площади не так просто.

Обзор хозяйственной части квартиры позволяет говорить о о своеобразной экономии площади архитектором в этой части квартиры. Перед нами бюджетный вариант жилья.

С другой стороны сохранилась «дореволюционное» соотношение хозяйственной части квартиры к общей площади жилья. Техническая часть квартиры занимает около трети общей жилой площади. Что очень много по современным меркам, но соответствует технологиям и домашнему укладу того времени.

Красным выделена хозяйская часть квартиры.

Хозяйская часть квартиры занимает чуть меньше 70 метров и содержит пять помещений. На первый взгляд более чем достаточно для комфортного жилья. Рассмотрим, как делятся эти квадратные метры.

Прихожая в десять метров имеем несколько вытянутые пропорции и открывает доступ к трем помещениям.

Помещение 7,7 метров с крошечным окном слишком маленькое для полноценной комнаты. Скорее всего перед нами так же техническое помещение. Я думаю, что это гардероб.

Фотография гардероба квартиры с сайта недвижимости.

Размещение гардероба в такой небольшой квартире, его площадь съедает еще 8 процентов, говорит о желании архитектора придать квартире ценности в глазах возможного арендатора квартиры. Кому же предназначалось такое жилье?

Об это рассказывает комната 14,3 квадратных метров рядом с прихожей. Если задуматься она расположена довольно странно. Вы попадаете в прихожую квартиры и сразу из прихожей либо в гардероб, либо в гостиную ведущую в остальную часть квартиры либо в изолированную комнату с отдельной печью. Перед нами кабинет.

О кабинетах в квартирах доходных домов нужно сказать отдельно. Основными арендаторами квартир в доходных домах были государственные и коммерческие служащие. Деловая культура конца 19 века допускала совмещение основной работы с частной деятельностью. Поэтому на многих планах квартир начала века мы будем видеть изолированные комнаты рядом с прихожей. Здесь глава семейства зарабатывал или скорее дозарабатывал деньги. Размещение таких помещений рядом с входом в квартиру говорит о их предназначении принимать приходящих людей, а не придаваться размышлениям в одиночестве.

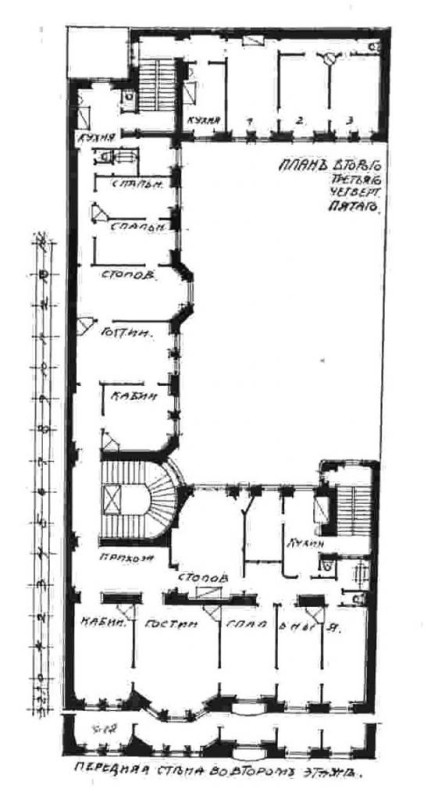

План доходного дома Бубыря на Стремянной улице.Многие планы доходных домов публиковались в журнале Зодчий. На них зачастую помещения подписаны. Для примера схожий кабинет можно найти на плане другой постройки Бубыря на Стремянной улице.

Таким образом из 70 метров хозяйской половины почти 32 занимали помещения, предназначенные для работы и создания впечатления перед гостем о «шикарности» жилья. В спальной, детской или гостиной прием вести было никак нельзя.

На оставшихся 70 метрах располагалась небольшая спальная в 14 квадратных метра и большая гостиная в 26 метров.

О гостиной следует сказать отдельно. Ее размещение не совсем удачно. Если посмотреть на план еще раз, то видно, что архитектор буквально втиснул 30 метровое тело в общую массу квартиры. Отсюда и видимые огрехи. Гостиная имеет неправильную форму, ведь нужно было оставить окно для кабинета.

Это проходная комната. Ее большая площадь получена урезанием коридора для связи с технической частью квартиры. Теперь, например, вы не можете принести дров в кабинет, не пронеся их через главную комнату квартиры. Комнату площадью 27 метров освещает всего одно окно находящиеся в нише созданной стенами других помещений квартиры. Хроническая проблема освещенности петербургского жилья начала века на лицо.

Таким образом, перед нами жилье для небольшой семьи из двух человек занимающие 100 метров. Большая его часть отведена техническим службам или представительским помещениям. Где разместить детскую или комнату для пожилых членов семьи? На 100 метрах площади для этого не нашлось места. Перед нами жилье для людей тянущиеся к жизни на широкую ногу, но не имеющие на это средств. Было ли оно спокойным и размеренным?

Не о их ли жизни задолго до постройки дома Капустина в повести Шинель рассказывал Николай Васильевич Гоголь ………….. Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента……….

История возникновения апартаментов как места для временного проживания

Слово «апартаменты» в русском языке имеет французское происхождение. В 18 веке в России так называли личные жилые помещения в больших поместьях – по аналогии с королевскими апартаментами во дворцах французских монархов.

Слово «апартаменты» в русском языке имеет французское происхождение. В 18 веке в России так называли личные жилые помещения в больших поместьях – по аналогии с королевскими апартаментами во дворцах французских монархов. Но уже в конце 19 века слово считалось устаревшим и употреблялось главным образом в ироническом смысле. 90-е годы 20 века подарили «апартаментам» вторую жизнь в качестве модного обозначения для элитного жилья. Ну а нынешние российские апартаменты – это уже не просто роскошная недвижимость, а квартиры с особым юридическим статусом. Впрочем, обо всем по порядку.

Из глубины веков

История апартаментов уходит вглубь веков – в качестве недвижимости для временного проживания они существуют столько же, сколько сами по себе многоквартирные дома, которые впервые появились еще в древнем Риме.

Именно вечный город первым в истории столкнулся с проблемой, знакомой многим современным мегаполисам – перенаселенностью. Собственные большие дома могли себе позволить лишь немногочисленные богатые патриции. Огромная масса свободных римлян «среднего достатка» – торговцев, ремесленников, плебеев, всадников и даже сенаторов – попросту не могла разместиться в одноэтажных строениях. И римские дома начали расти ввысь.

Римская инсула – многоквартирный комплекс античности

Традиционный многоквартирный римский дом начала первого тысячелетия представлял собой замкнутый четырехугольник с внутренним двором. Такие здания назывались инсулами (островами), поскольку каждое из них занимало целый квартал. Высота дома могла составлять от трех до восьми этажей, причем первый этаж обычно был нежилым – здесь располагались ремесленные мастерские, торговые лавки и склады. У каждой инсулы был один владелец, который и сдавал «апартаменты» внаем, что роднит эти квартиры с современным жильем. Внутри подобные дома также выглядели вполне современно: они имели длинные коридоры, куда выходили пронумерованные двери «квартир». Качество зданий контролировалось достаточно строго: существовали особые законы, регулировавшие толщину стен, предельную высоту домов, характеристики используемых строительных материалов. По подсчетам историков, к моменту крушения империи в «апартаментах» проживало более 80 % римлян.

Квартиры в римских инсулах назывались cenaculum. Впрочем, современное слово «апартаменты» также происходит именно из латинского языка. В его основе – глагол appartere (отделять).

В Европе и Америке

В новой европейской истории традиция «апартаментов» продолжилась – «уплотнение» диктовалось необходимостью разместить как можно больше домов в пределах городских стен. Особенно актуально многоквартирное жилье было для крупных городов, в частности, Парижа.

Представление о старинных «апартаментах» может дать роман А. Дюма «Три мушкетера». Квартирки, которые снимали его герои, как нельзя лучше подходят к современному определению апартаментов: несколько комнат, возможность столоваться у хозяина, небольшая отдельная каморка для слуги.

Уже к концу 17 века в Париже апартаменты были самым распространенным жильем, причем они пользовались популярностью как у бедных «гастарбайтеров», прибывших в столицу на заработки, так и у зажиточных буржуа.

Дом на Бейкер-стрит, где снимали квартиру Шерлок Холмс и доктор Ватсон – типичные лондонские апартаменты конца 19 века

А вот в Англии отдельные квартиры получили распространение лишь после промышленной революции, во второй половине 19 века. В это время для многих обедневших аристократов содержание больших домов стало непосильным, и «таунхаусы» были разбиты на небольшие квартирки, сдававшиеся по отдельности. Жилье подобного рода не считалось престижным: его занимали лишь те, кто не мог купить собственный дом. Хотя в наше время в Лондоне, как и повсюду в мире, строятся элитные многоквартирные дома, доля такой недвижимости, по российским меркам, совсем невелика – в квартирах живет лишь половина лондонцев.

В Европе апартаментами нередко называют номера в специальных отелях, которые предлагают постояльцам «домашние» удобства (несколько комнат, кухня, бытовая техника)

В Америке апартаменты имеют еще меньшее распространение. В течение долгого времени квартиры в американских городах считались жильем лишь для необеспеченных слоев населения. В 18 веке в многоквартирных домах обитали только недавние иммигранты, в 19 веке «меблированные комнаты» стали прибежищем клерков, мелких служащих, торговцев и рабочих.

Одним из первых американских «люксовых» многоквартирных домов стало возведенное в Нью-Йорке здание The Dakota (1884 г.), где впоследствии проживал и был убит Джон Леннон. Сегодня апартаменты в «Дакоте» стоят от 4 до 30 млн долларов

Лишь в 60-х годах 20 века жилье в многоквартирных домах начало привлекать зажиточных горожан. Однако абсолютное большинство «семейных» американцев по-прежнему предпочитает квартирам отдельные собственные дома.

В России

В России апартаменты, как и многие другие виды жилья, приобрели достаточно экзотичные для иностранцев национальные черты. Появление их, как особого рода недвижимости, принято относить к 2008 году. Предпоследний российский кризис совпал с окончанием девелоперского цикла, то есть завершением строительства большого количества офисных зданий. В тяжелые для бизнеса времена коммерческая недвижимость оказалась маловостребованной, а вот спрос на жилье практически не упал. Стремясь сохранить инвестиции, предприимчивые застройщики принялись переориентировать коммерческие площади под жилые апартаменты.

ЖК «Даниловская мануфактура» в Москве – один из первых комплексов жилых апартаментов на коммерческой площади

Такая недвижимость быстро нашла своих поклонников – она отличалась от обычных квартир выгодными условиями продажи, а также местоположением, ведь на апарт-комплексы не распространялись законодательные ограничения, связанные с «точечной» застройкой. Первоначально комплексы апартаментов располагались в дорогих «офисных» районах, поэтому по преимуществу предлагали жилье бизнес-класса. Однако сегодня в Москве и Подмосковье существуют комплексы апартаментов класса комфорт и даже эконом.

ЖК Admiral Waterhouse – клубный комплекс апартаментов на Клязьминском водохранилище

Главная особенность апартаментов заключается в том, что сегодня с точки зрения закона они не являются жильем. Это сокращает количество необходимой для запуска проекта разрешительной документации, выводит застройщика из-под действия закона 214-ФЗ и снимает с него социальное обременение. В этом могут крыться и свои минусы – например, для тех, кому необходима прописка. Однако в целом недвижимость подобного рода весьма привлекательна для инвесторов, особенно в кризисные времена.

Очередным этапом истории российских апартаментов может стать новый закон, разрабатываемый московским правительством. Согласно просочившейся в СМИ информации, закон может запретить строительство новых комплексов апартаментов и приравняет существующие апартаменты к жилью. Это может значительно поднять стоимость апартаментов или сделает развитие подобных проектов нерентабельным. Впрочем, окончательный проект закона еще не представлен широкой публике, а значит, строить какие-либо прогнозы пока рано.

Планировка доходных домов. Архитектура Петербурга середины XIX века

Планировка доходных домов

В середине XIX века этот новый тип зданий — доходный дом «под жильцов» — стал приобретать свои специфические черты[227]. Стремясь к повышению доходности участков, домовладельцы стали застраивать их все более плотно. Уже в 1836 году сборник «„Статистические сведения о Петербурге“ отмечал, что доходные дома или растут в вышину, или расширяются внутри своих дворов, которые от этого здесь большею частью тесны, не всегда доступны свежему воздуху и не вполне освещаемы»[228].

Дом В. Г. Жукова. Архитектор Н. П. Гребенка, 1845 г. Фасад и генеральный план участка. ЦГИАЛ. Публикуется впервые.

Помимо лицевых корпусов, выходящих фасадами на улицу, в глубине участка, вплотную к его боковым границам, возводились внутренние дворовые флигеля. Так возникла периметральная застройка участков, характерная для доходных домов уже в первой трети XIX века и широко применявшаяся в середине столетия.

На более просторных участках кроме периметрально расположенных флигелей стали возводить и поперечные флигеля. Первоначальное единое пространство двора делилось ими на отдельные замкнутые дворы небольшого размера. Так были застроены, в частности, участки купцов В. Г. Жукова на углу Садовой и Гороховой улиц, 31/34 (архитектор Н. П. Гребенка), и Мейнгарда на углу Садовой улицы и Таирова (ныне Бринько) переулка, 44/6 (архитектор А. И. Ланге, 1855–1856 гг.). На участках, простирающихся внутрь квартала, внутренние дворы подчас выстраивались в своего рода анфиладу, соединенную арками проездов.

Правительство, пытаясь хоть в какой-то мере регулировать плотность застройки, вынуждено было ввести ряд ограничительных норм. Строительный устав, утвержденный в 1857 году, требовал:

«Во всяком отдельном участке должен быть по крайней мере один двор, пространством не менее 30 кв. саж., причем наименьшая ширина его должна быть не менее 3-х саж., остальные дворы могут быть и менее 30 кв. саж., но должны сообщаться проездами не менее 4,5 арш. с улицей или другими дворами.

Кроме обыкновенных дворов дозволяется устраивать исключительно для освещения лестниц, коридоров, отхожих мест, чуланов и т. п. помещений световые дворики.

Наименьший размер световых двориков, какой бы формы они ни были, должен быть таков, чтобы в его площадь можно было вписать квадрат в сажень».

Строительный устав разрешал ставить многоэтажные каменные флигеля очень тесно: лишь бы между ними оставалось расстояние не менее двух сажен (т. е. 4 м 26 см). Совершенно очевидно, что такие плотные нормы застройки противоречили требованиям гигиены, но зато отвечали интересам домовладельцев. Тесные, плохо проветриваемые, полутемные дворы-колодцы стали характерной чертой многих доходных домов капиталистического Петербурга.

В строительных правилах были и такие гуманные статьи, которые гласили, что «воспрещается устраивать жилые этажи с полами ниже поверхности тротуара», что «устройство приспособлений для жилья под крышами — на чердаках воспрещается». Однако на деле эти требования не соблюдались. Подвальные и полуподвальные этажи стали все чаще заселяться городской беднотой, а чердаки — приспосабливаться под жилые мансарды.

Зато неукоснительно соблюдалось правило, запрещающее в стенах, расположенных вдоль границ участка, устраивать проемы, даже если на соседнем участке стояли низкие строения. Такие глухие, лишенные окон стены-брандмауэры становились характерной чертой архитектурного облика Петербурга.

Процесс уплотнения застройки на протяжении XIX века шел нарастающими темпами. Если в середине XIX века у многих доходных домов еще оставались относительно просторные дворы, то во второй половине столетия они стали быстро исчезать, их вытесняли громады внутренних флигелей. Особенно высока была плотность застройки в центральных частях Петербурга: порою почти весь участок оказывался занят строениями, а в узкие дворы-колодцы едва проникал солнечный свет.

И все же архитектор, проектировавший дом, да и его заказчик-домовладелец должны были в той или иной мере учитывать потребности жильцов. Это вынуждало искать такие планировочные решения, в которых удавалось бы достигнуть компромисса между интересами жильцов и интересами владельца. Таким образом, компоновка доходных домов стимулировалась различными тенденциями: стремлением к функциональной целесообразности, удобству, комфорту и желанием домовладельца получить наибольшую прибыль. В некоторых аспектах эти тенденции совпадали: комфортабельные квартиры сдавались квартиронанимателям за большую плату. Однако в основном эти тенденции объективно противостояли друг другу, и их переплетение и противоборство порождали многие противоречия в архитектуре доходных домов.

Планировка квартир в доходных домах отличалась большим разнообразием. Диапазон их размеров и их комфортабельности был очень широк — от огромных «барских» квартир до скромных квартир в одну-три комнаты.

Значительную долю составляли квартиры, рассчитанные на представителей «средних классов», — в четыре — шесть комнат. Размеры и пропорции комнат в них были различны: от роскошных гостиных до узких клетушек и каморок. Лишь редко удавалось делать комнаты, по очертаниям близкие к квадрату; гораздо чаще с целью увеличения прибыльности комнаты вытягивали в глубину, что ухудшало их освещенность и воздухообмен.

В лицевых корпусах, выходящих на улицу, размещались большие многокомнатные квартиры, рассчитанные на состоятельных жильцов. Одну из лучших квартир здесь часто занимала семья самого домовладельца. Большие квартиры непременно имели две лестницы — парадную, вход на которую вел с улицы, и черную, выходящую во двор. В наиболее комфортабельных доходных домах парадные лестницы нередко оформлялись очень нарядно и обогревались каминами. Черные лестницы служили для подъема дров, ими пользовалась прислуга, по ним проходили торговцы-разносчики, полотеры и т. п. Вблизи выходов на черные лестницы в квартирах размещались кухни, комнаты прислуги, уборные. Таким образом, наличие двух лестниц предопределяло своеобразное зонирование квартир, их разделение на «барскую» и хозяйственную зоны, причем в больших квартирах «барская» зона в свою очередь делилась на парадные комнаты, рассчитанные на прием гостей, и на жилые.

Во внутренних, дворовых флигелях, где размещались сравнительно небольшие и более дешевые квартиры, ограничивались устройством одной лестницы. Кухня, санузел, кладовые в таких квартирах располагались вблизи входов.

Внутренняя структура доходных домов диктовалась особенностями социального заказа. Специфической чертой застройки Петербурга было то, что не только в одном квартале, но зачастую в одном и том же доме и размеры квартир, и уровень их комфортабельности были разными, рассчитанными на жильцов разного достатка. План многоквартирного доходного дома и его вертикальный архитектурный разрез становились своеобразной характеристикой социального разреза общества: типы квартир и населяющие их жильцы соответствовали ступеням социальной лестницы.

Сложившаяся в Петербурге система застройки привела к тому, что даже в центральных районах города рядом с роскошными особняками и доходными домами «под барские квартиры» находилось много жилищ, представлявших собой настоящие трущобы. Их распространению способствовало и то, что нередко квартиронаниматели, сняв квартиру у владельца дома, в свою очередь сдавали ее покомнатно своим постояльцам, обращая собираемую с них плату в источник своих доходов. Такая двойная система найма могла превращаться в тройную, так как наниматель комнаты мог сдать «угол», получая деньги с «углового жильца» в свою пользу. Все это вело к полному произволу в размерах квартирной платы и создавало невыносимые условия, особенно для бедных и многосемейных жильцов. В то же самое время такая система найма приводила к совершенно антисанитарной плотности заселения квартир доходных домов: ведь она не регламентировалась никакими законами, а увеличение количества жильцов приводило к увеличению доходов домовладельца.

В середине XIX века в Петербурге стали формироваться настоящие трущобные районы — одно из самых характерных и самых мрачных детищ капитализма. Эти районы охватили многие кварталы между «канавой» — так нелестно называли в те годы петербуржцы Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) — и Фонтанкой и перекинулись за Фонтанку, постепенно распространяясь в сторону Обводного канала. Кварталы здесь были плотно застроены многоэтажными доходными домами, причем многие квартиры были заселены «комнатными» и «угловыми» жильцами.

О том, каковы были жилищные условия в домах такого типа, свидетельствуют произведения многих писателей тех лет. В качестве примера можно привести хотя бы описание дома, стоявшего где-то вблизи Фонтанки, в котором жил Макар Девушкин — герой романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди». В доме, как и обычно, две лестницы. Одна парадная — «чистая, светлая, широкая, все чугун да красное дерево». Иначе выглядела черная лестница: «винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ветошки развешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякой нечистью, с грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной… одним словом, нехорошо».

Квартира, в которой Макар Девушкин снимает комнатку-конуру за кухней, — по его словам, «Ноев ковчег»: она очень типична для полутрущобных домов с многокомнатными квартирами под «комнатных» и «угловых» жильцов. «Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, точно номера, все так в ряд простираются (обычный для тех лет прием внутренней планировки доходного дома: темные коридоры проходят вдоль брандмауэров, комнаты выходят окнами во двор. — А. П.). Ну, вот и нанимают эти номера, а в них по одной комнате в каждом; живут в одной и по двое, и по трое». Причем это отнюдь не пролетарская беднота, а люди «все такие образованные, ученые. Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный… Два офицера живут и все в карты играют. Мичман живет; англичанин-учитель живет». Что касается расположения комнат, то «оно — нечего сказать, — удобно, это правда, но как-то в них душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро-услащенный запах какой-то… Чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает — не живут в нашем воздухе, да и только»[229].

В архитектуре доходных домов со всей достоверностью и убедительностью отразились социальные противоречия эпохи — и в планировке зданий, и в усиливающемся контрасте между обликом лицевых фасадов домов и их «изнанкой» — системой тесных дворов-колодцев. А так как доходные дома стали составлять большинство построек в Петербурге XIX века, то присущие им архитектурные особенности очень сильно повлияли на градостроительное развитие города в целом, на эволюцию его общего архитектурно-художественного облика.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >