Проект дворца советов ле корбюзье: Конкурсный проект на здание Дворца Советов в Москве. 1931 | Проекты | Архитектура | Ле Корбюзье

Конкурс на проект Дворца Советов (1931–1933)

- App Store

- Google Play

- Mac App Store

- .EXE

Конкурс на здание Дворца Советов в Москве – ключевое событие в истории отечественной культуры. Проектирование Дворца продлилось несколько десятилетий, здание так и не было построено, но история конкурсных предложений, их демонстрация и обсуждение оказали решающее влияние на формирование и развитие всей советской архитектуры.

История конкурса начинается в 1922 году, с решения строить в Москве Дом СССР. Два года спустя Ассоциация новых архитекторов – АСНОВА, выступает с идеей строительства Дворца Советов. Проведенный предварительный этап конкурса собрал 16 новаторских авангардистских предложений, но все они были раскритикованы в прессе. Так, идеи архитектурного авангарда оказались в СССР дискредитированными.

На Всесоюзный открытый конкурс, условия которого были опубликованы в газете «Известия» в 1931 году, было подано 272 проекта. Среди авторов конкурсных предложений были архитекторы различных школ: это братья Веснины, Николай Ладовский, Алексей Щусев, Иван Жолтовский, Алексей Душкин, Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх…

Среди авторов конкурсных предложений были архитекторы различных школ: это братья Веснины, Николай Ладовский, Алексей Щусев, Иван Жолтовский, Алексей Душкин, Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх…

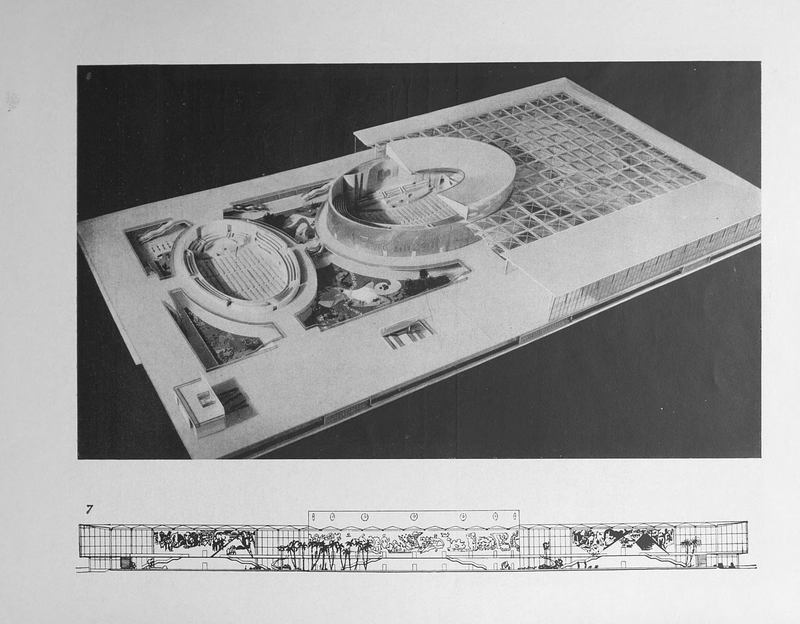

В начале 1932 года жюри конкурса присуждает три первых премии проектам Бориса Иофана, Ивана Жолтовского и проекту американского архитектора Гектора Гамильтона.

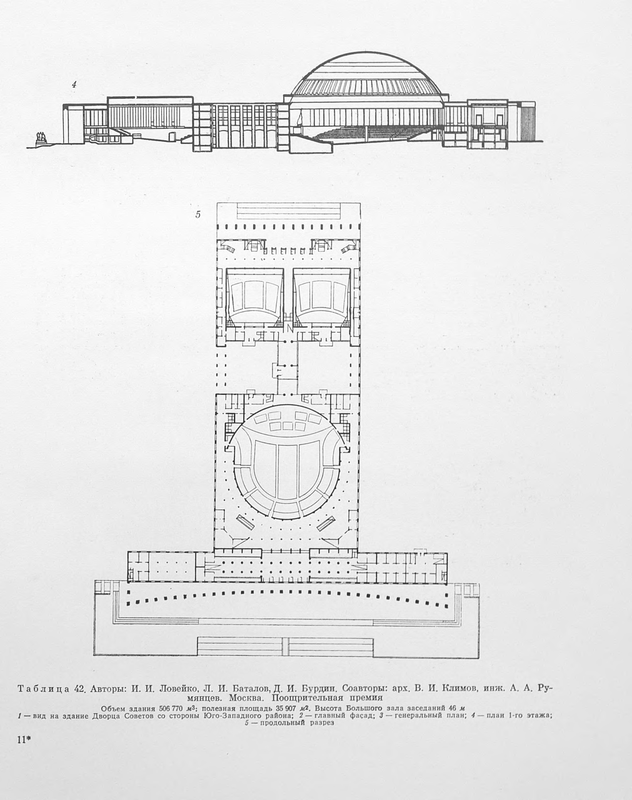

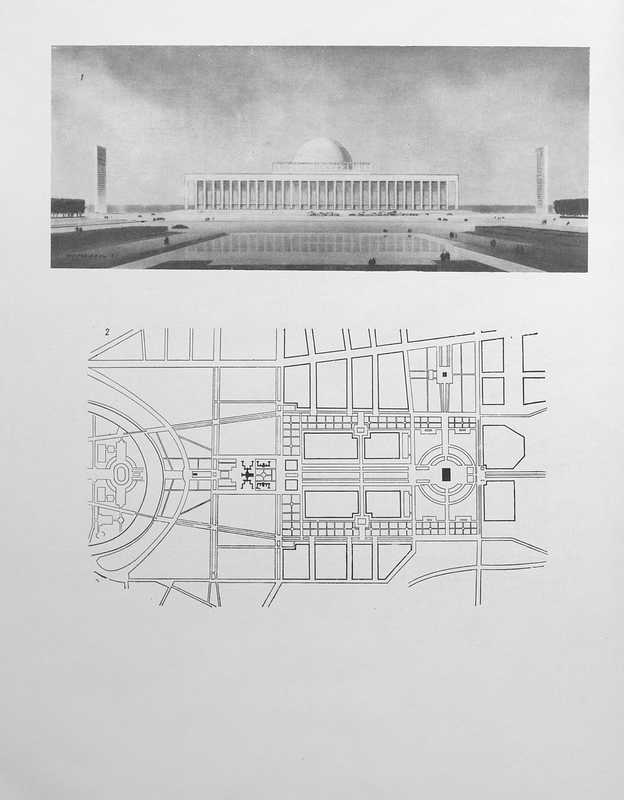

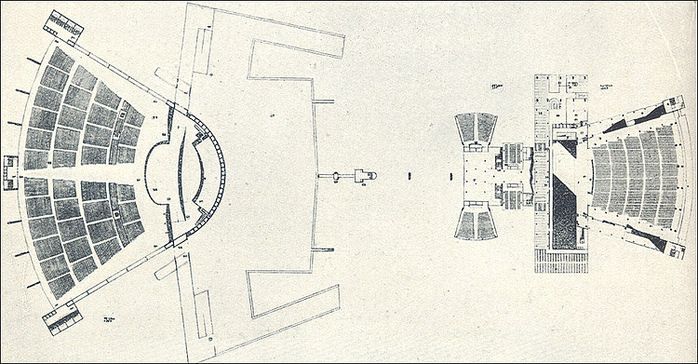

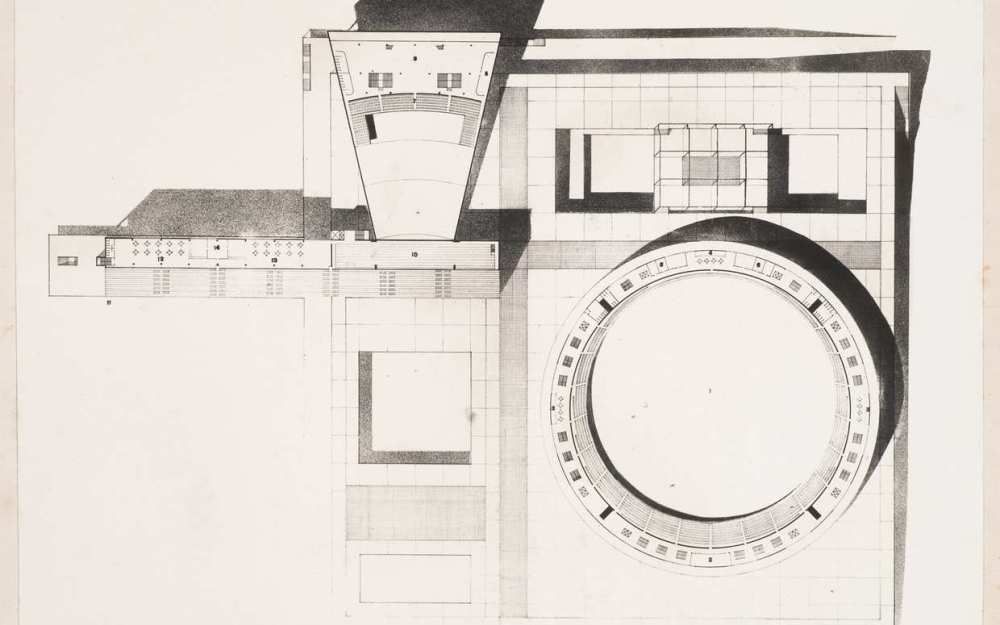

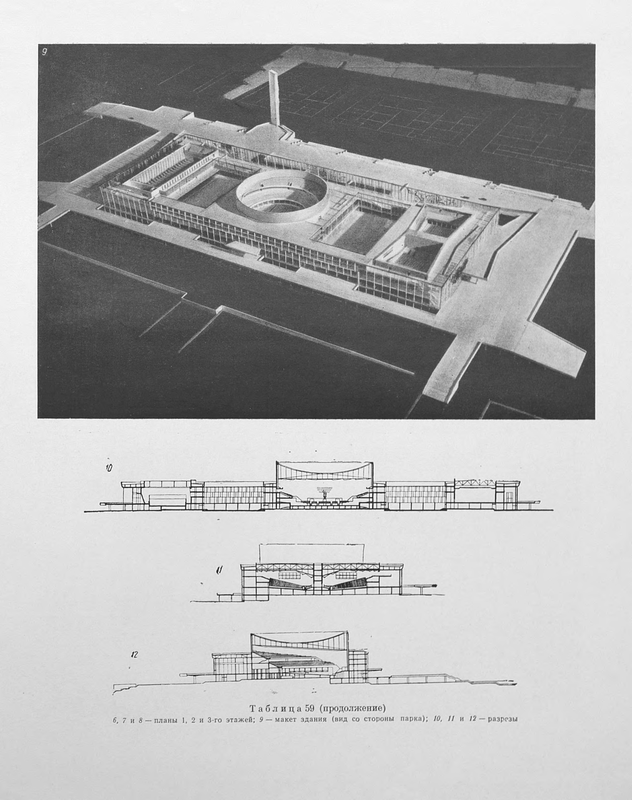

Ко времени объявления конкурса на «Главное здание страны» академик архитектуры Жолтовский уже состоялся как талантливый мастер неоренессанса и неоклассицизма. Его проект Дворца Советов представлял собой монументальный ансамбль, отсылающий к постройкам республиканского Рима. Входная зона ансамбля оформлена рядами колонн и фланкирована высокой, квадратной в плане, ярусной башней со скульптурной группой на вершине. За ней – парадная площадь-двор в форме трапеции, обрамленная колоннадой и не имеющая выходов на улицу и набережную. Центр композиции занимает круглый Большой зал, решенный в виде амфитеатра наподобие римского Колизея. За ним, через внутренний двор, выходящий аркадами на улицу Волхонку и набережную Москвы-реки, располагается Малый зал, имеющий форму полукруга как в греческом театре. Проект Жолтовского представляет собой новый городской ансамбль, вписанный в окружающую застройку. Объем Малого зала, обрамленный массивом крепостной стены с узкими окнами-бойницами, и башня входной зоны отсылали к постройкам Московского Кремля.

Проект Жолтовского представляет собой новый городской ансамбль, вписанный в окружающую застройку. Объем Малого зала, обрамленный массивом крепостной стены с узкими окнами-бойницами, и башня входной зоны отсылали к постройкам Московского Кремля.

Дворец Советов Жолтовского наиболее последовательно развивал линию архитектурного историзма. Комплекс «Главного здания» строится на классическом приеме – соотнесении большого цилиндрического объема, площади и вертикали башни. Прямая адаптация ордерной системы, предложенная архитектором, была раскритикована за «мертвое подражание классике», отсутствие творческой переработки «наследия прошлых эпох».

Однако стремление к регулярности и симметрии, попытка иерархического соподчинения объемов и идея масштабного и величественного ансамбля оказались созвучны требованиям «новой официальной архитектуры», благодаря чему проект получил одну из высших премий.

узнать больше

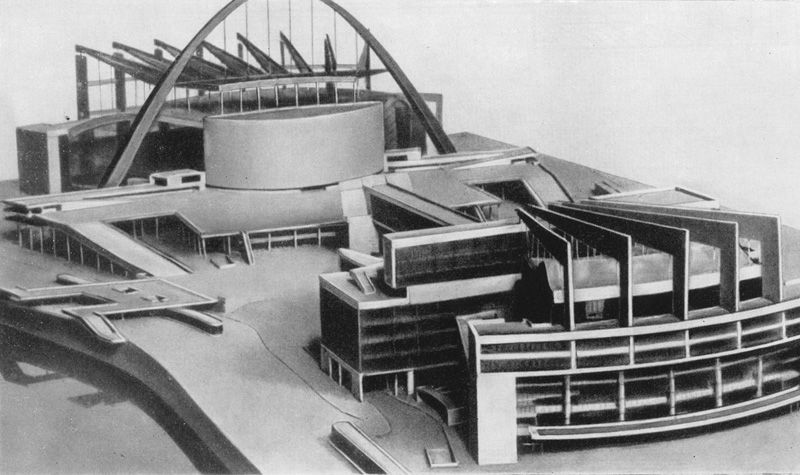

Проект «главного здания страны» Бориса Иофана удивительным образом повторяет принципы проекта Жолтовского: он также строится на сочетании круглого большого зала, полукруглого малого и высокой башни. Стиль Бориса Иофана – архитектора, учившегося в Одессе, Петербурге, Париже и Риме, – складывался в неоклассическом русле. В Советский Союз Иофан был приглашен из Италии Председателем Совмина СССР Рыковым в 1924 году, и уже в конце 1920-х он строит два здания с использованием конструктивистских принципов и деталей: это жилой комплекс «Дом на набережной» и правительственный санаторий в Барвихе.

Стиль Бориса Иофана – архитектора, учившегося в Одессе, Петербурге, Париже и Риме, – складывался в неоклассическом русле. В Советский Союз Иофан был приглашен из Италии Председателем Совмина СССР Рыковым в 1924 году, и уже в конце 1920-х он строит два здания с использованием конструктивистских принципов и деталей: это жилой комплекс «Дом на набережной» и правительственный санаторий в Барвихе.

При академическом образовании и работе с классической традицией Иофану удается придавать своим проектам импульс новой выразительности и некоторую свободу формотворчества архитектурного авангарда.

Ансамбль Дворца Советов в проекте Иофана не замкнут в плане: это открытая композиция с прямоугольной площадью в центре. Окруженная трибунами площадь предназначалась для парадов и массовых действий. Со стороны Волхонки ансамбль открывался полукругом малого зала, далее площадь выходит на башню-колонну, через нижнюю часть которой можно было попасть в большой круглый зал. Объемы главных залов соединялись между собой посредством портиков, в которых располагались вспомогательные помещения. Главная ось комплекса была параллельна набережной Москвы-реки, вдоль которой разные по форме и силуэту объемы создавали асимметричный фасад.

Главная ось комплекса была параллельна набережной Москвы-реки, вдоль которой разные по форме и силуэту объемы создавали асимметричный фасад.

Башня-библиотека несла на себе основную смысловую нагрузку всего ансамбля: увенчанная скульптурой рабочего с факелом в руке она становилась аллегорией освобожденного труда в советской стране. Архитектор удачно решает пространство под центральной частью комплекса, которое создавалось разницей уровней площади и набережной, для устройства в нем большого гаража.

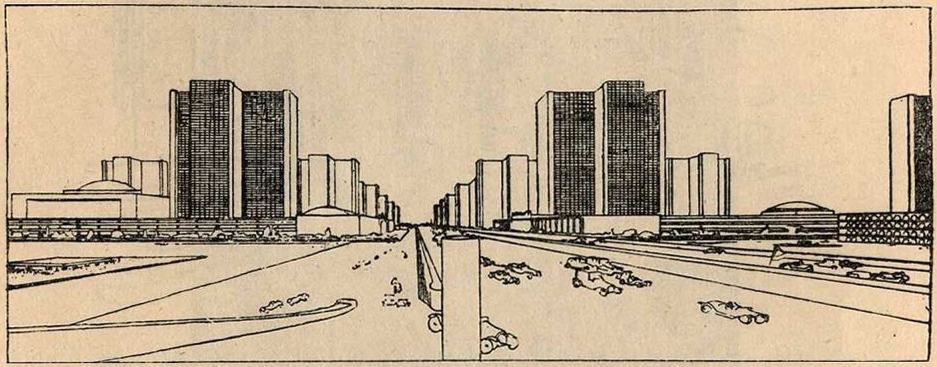

Генеральный план проекта предлагал переустройство окружающей территории Дворца Советов, путем организации широких магистралей и площадей. В качестве ведущей оси была запроектирована Аллея Ильича, которая шла от Свердловской площади (ныне Площадь Революции) через улицы Охотный ряд и расширенную Моховую до площади Дворца перед его главный входом.

Декоративное решение проекта основано на ритме вертикальных пилонов, отсылающих к классической ордерной системе. Ритм вертикальных членений, опоясывавших башню по спирали, выступал организующим звеном всей композиции, подчеркивал соразмерность основных объемов и усиливал динамическую вертикаль башни.

В целом, проект Бориса Иофана для Всесоюзного открытого конкурса на Дворец Советов дает довольно лаконичное решение, не перегруженное декоративными элементами, построенное на удачном сочетании новых форм и опыта прошлого, динамики и выразительности.

узнать больше

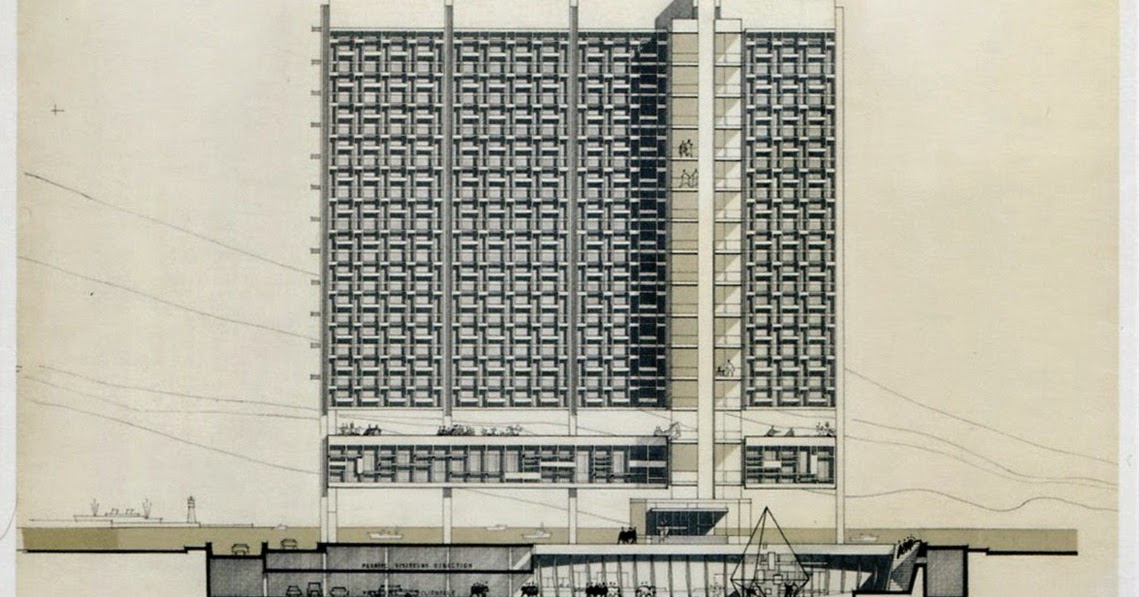

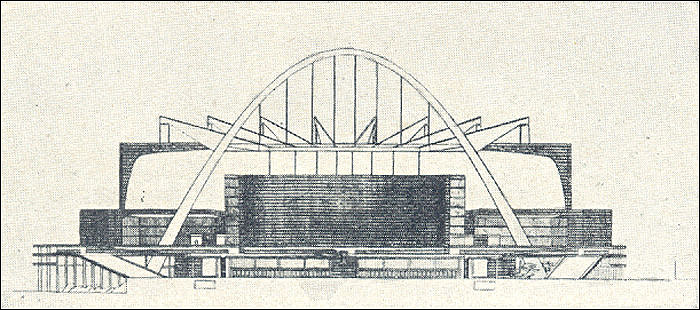

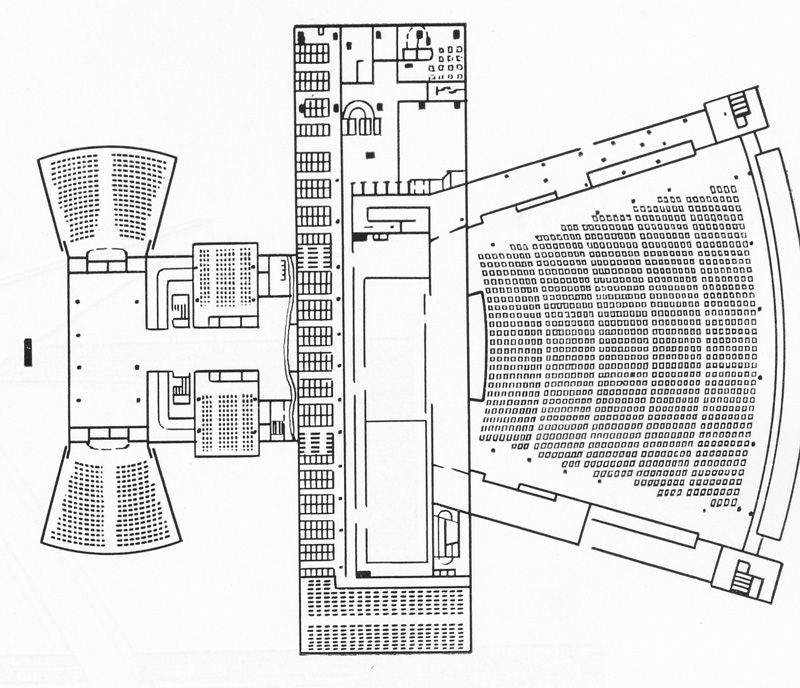

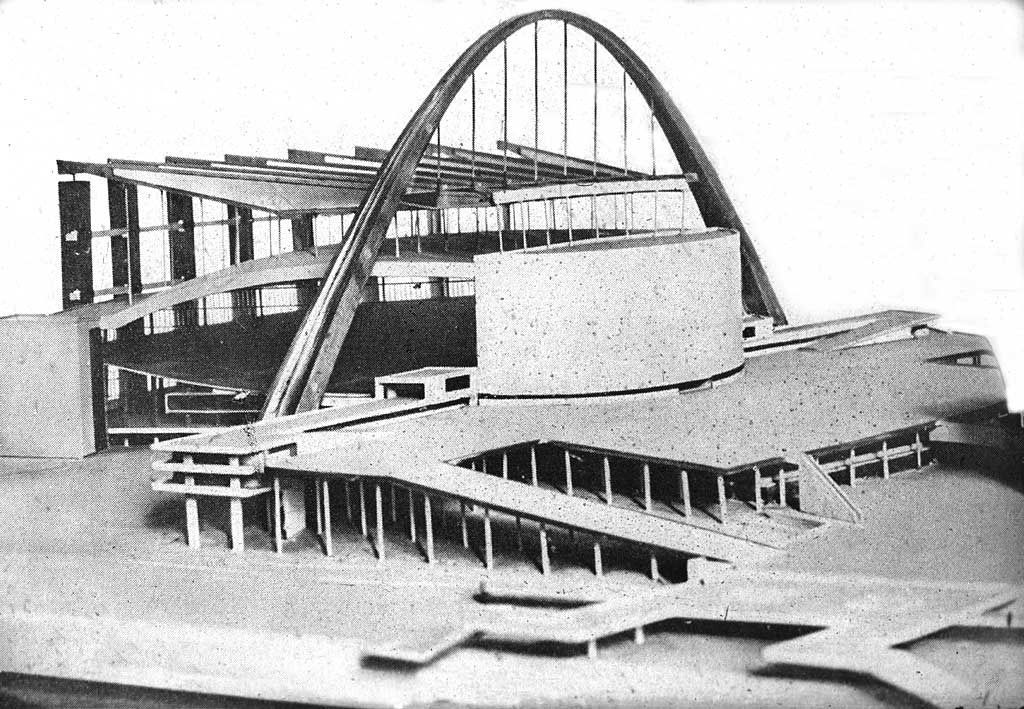

Проект Дворца Советов под девизом «Простота» архитектора Гектора Гамильтона был удостоен первой премии за «самый выразительный образ». Гамильтон был одним из самых молодых участников соревнования – американскому архитектору английского происхождения, строившему в Италии и США, было всего 28 лет. И хотя на Международном конгрессе современной архитектуры проект Гамильтона был раскритикован за слабую техническую часть и внешний вид, отсылающий к «помпезным церемониям из века королей», жюри конкурса на здание Дворца Советов проигнорировала эту критику.

Ансамбль Дворца Гектора Гамильтона представлял собой ясно читаемое композиционное и образное решение: ярусная ступенчатая композиция состояла из двух объемов большого и малого залов, соединенных между собой переходом. Архитектор расположил неравные по величине залы симметрично друг другу и уравновесил их рядом вспомогательных помещений.

Архитектор расположил неравные по величине залы симметрично друг другу и уравновесил их рядом вспомогательных помещений.

Организация движения массовых демонстраций не была в должной мере продумана: архитектурно-оформленной площади перед Дворцом Советов не было, и проход людских потоков был возможен только вокруг сооружения. Транспортную схему Гамильтон решил путем ввода линии трамвая, а также автомобильного и автобусного транспорта, непосредственно под Двором Советов. По продольной оси здания был предусмотрен распределительный коридор с винтовыми лестницами и лифтами, который служил для разгрузки различных групп помещений.

Проект Гектора Гамильтона в большей степени, чем проекты советских архитекторов Бориса Иофана и Ивана Жолтовского тяготел к модернизации традиционных форм, основанной на доминировании вертикальных членений. Архитектор Георгий Бархин характеризовал внешнее оформление Дворца Советов Гамильтона как «не лишенное известной импозантности». При этом частый монотонный ритм вертикалей, который являлся главным элементом оформления фасадов, в сочетаниии с общей симметрией построения сделал внешний облик сверхмонументального здания скучным и однообразным. В целом, архитектурно-художественное решение представляло «главный дворец Советского союза» компактным, простым и масштабным.

В целом, архитектурно-художественное решение представляло «главный дворец Советского союза» компактным, простым и масштабным.

узнать больше

На открытый Всесоюзный конкурс Дворца Советов было принято 24 зарубежных проекта: 11 из США, 5 из Германии, 3 из Франции, 2 из Голландии и по одному из Швейцарии, Италии и Эстонии. Среди них были архитекторы, специально приглашенные на конкурс – это Пельциг, Мендельсон и Гропиус из Германии, Перре и Ле Корбюзье из Франции, Лэмб и Урбан из США и Бразини из Италии. Заказы эти оплачивались в сумме 2000 долларов США, а работа по ним координировалась торговыми атташе в каждой стране.

Поступившие из-за рубежа проекты – это смелые архитектурные решения, разработанные с учетом технических новшеств и рассчитанные на возможность их реализации: была тщательно проработана инженерная часть, проведены расчеты по акустике и оптике, предложены варианты решений транспортного обеспечения.

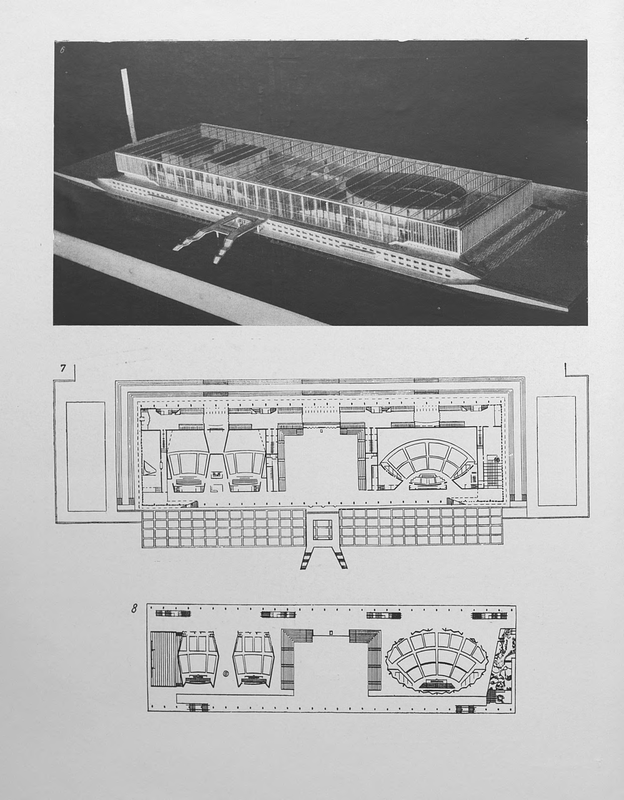

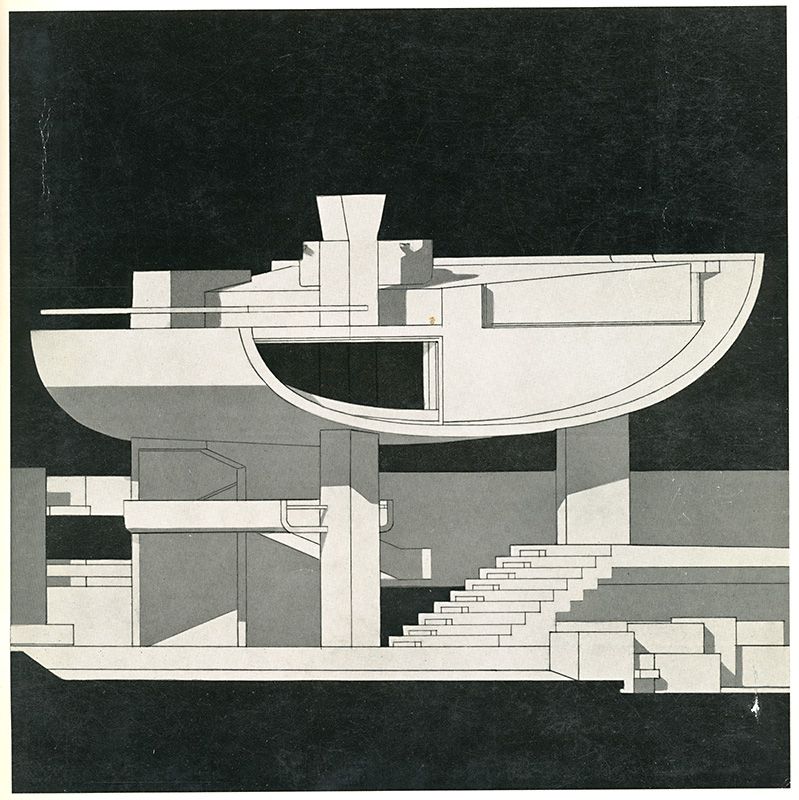

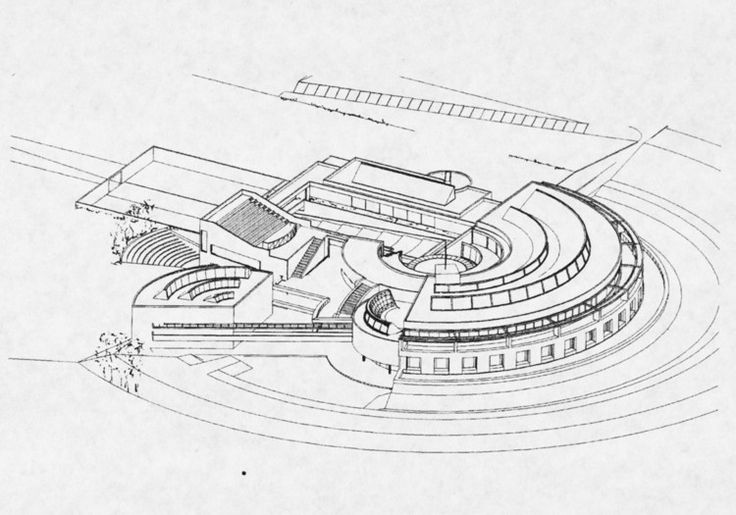

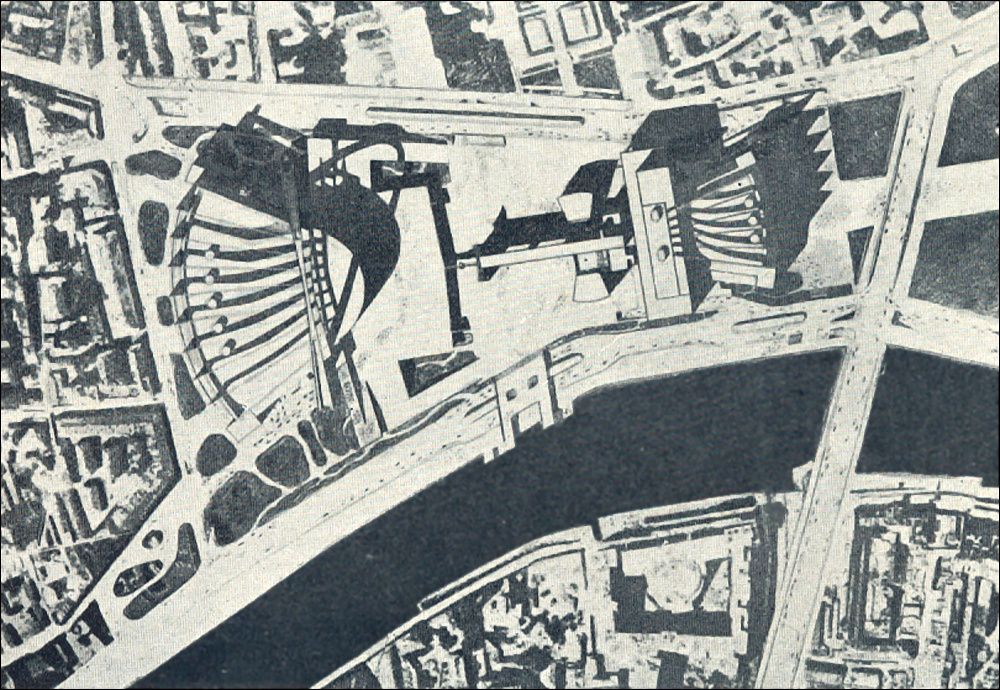

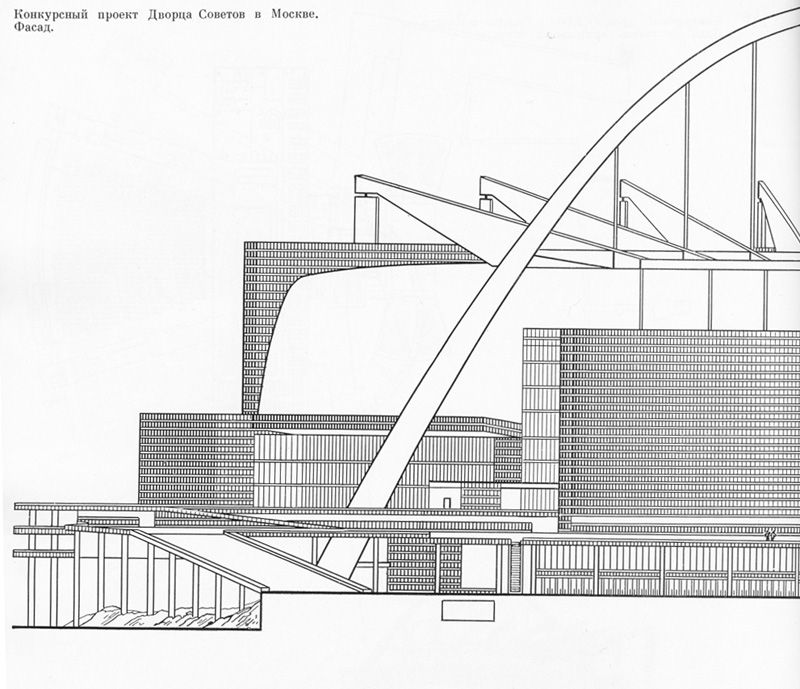

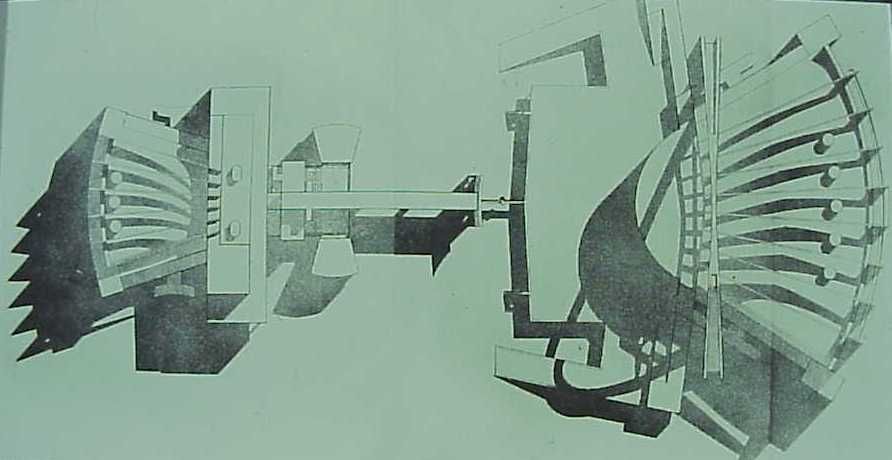

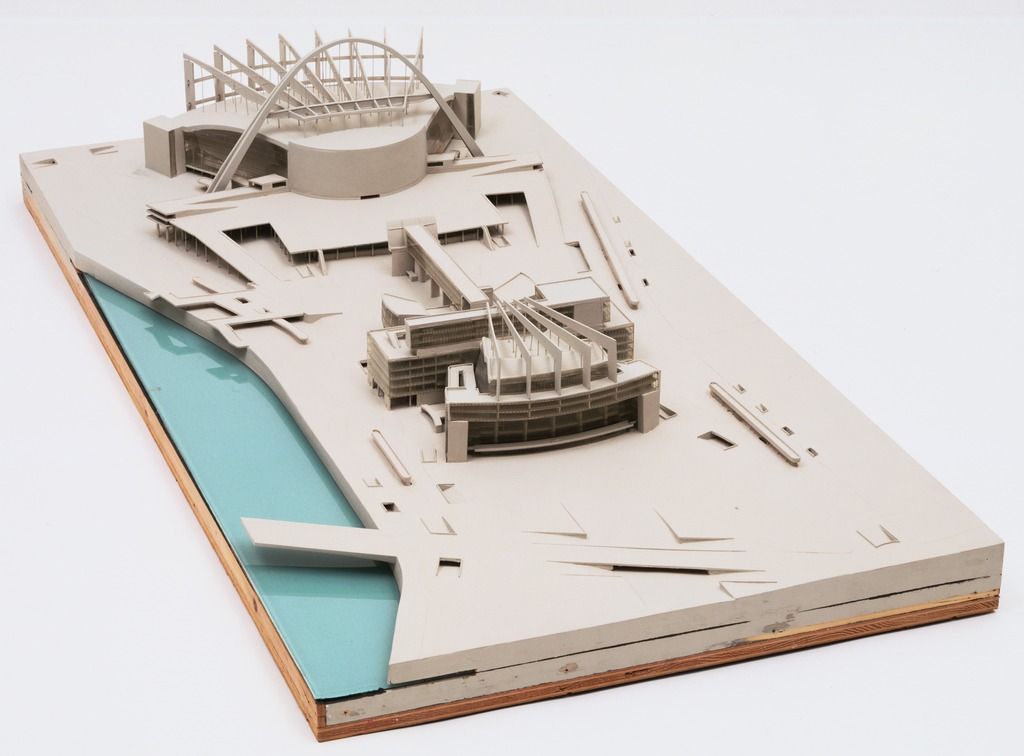

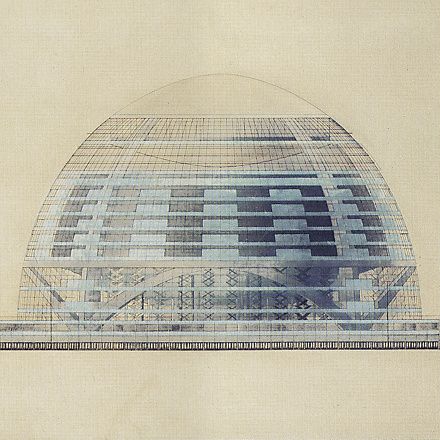

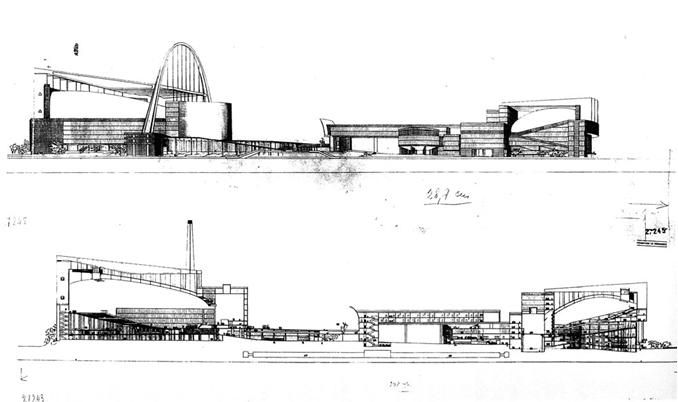

Самым известным иностранным проектом Дворца Советов стало предложение из Франции, подготовленное крупнейшим архитектором ХХ века – Ле Корбюзье. Чрезвычайно смелое новаторское решение проекта составила оригинальная организация основных помещений, виртуозный рисунок плана, гигантская парабола большого зала, символизирующая путь солнца и доминирующая в общей композиции.

Новизну композиционного замысла определило и вынесение наружу пространственного каркаса сооружения. К мощным несущим конструкциям были подвешены прозрачные объемы залов, освобождая таким образом площадь под потолком. Применение обнаженного конструктивного скелета, превращение инженерной формы в элемент архитектурной композиции сближают этот проект с работами советских архитекторов-авангардистов: Владимира Татлина, Александра Веснина, Ивана Леонидова.

Ле Корбюзье удачно решает транспортную проблему. Две параллельные автомобильные артерии по набережной Москвы-реки и по улице Волхонке соединялись двумя гаражами под большим и малым залом. Особое внимание архитектор уделял отоплению, вентиляции, акустики и организации движения внутри комплекса. Однако, признавая оригинальные архитектурные и градостроительные решения проекта Ле Корбюзье, жюри конкурса сочло этот проект слишком индустриальным.

Особое внимание архитектор уделял отоплению, вентиляции, акустики и организации движения внутри комплекса. Однако, признавая оригинальные архитектурные и градостроительные решения проекта Ле Корбюзье, жюри конкурса сочло этот проект слишком индустриальным.

узнать больше

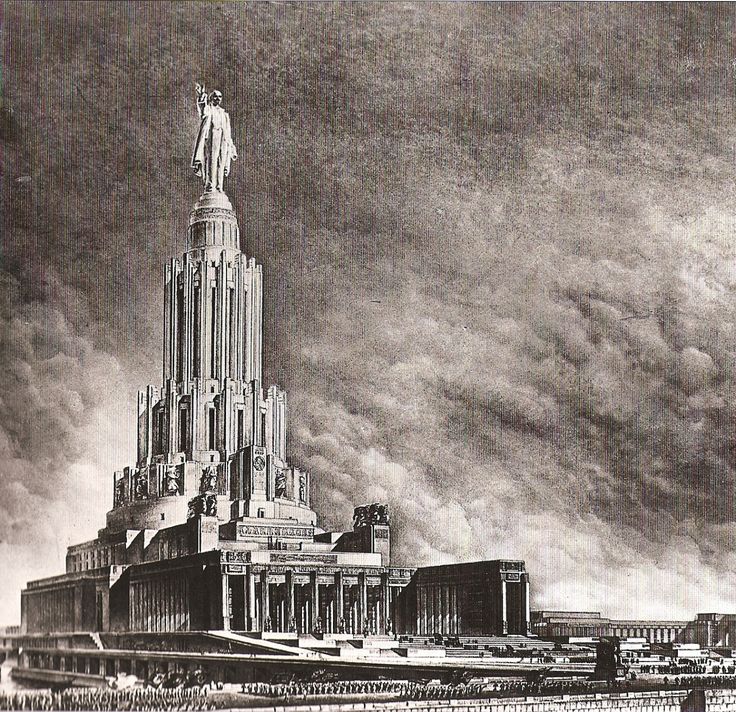

После окончания открытого Всесоюзного конкурса, с марта 1932 года началась завершающая фаза архитектурного соревнования. В ходе проведения двух закрытых этапов и рассмотрения заказных проектов и предложений, поданных по личной инициативе авторов, жюри конкурса отдало предпочтение проекту Бориса Иофана.

Для создания окончательного варианта Дворца Советов к работе над ним были привлечены соавторы – архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх. Советом Строительства Дворца был утвержден проект с цилиндрической формой ярусов и центрической постановкой скульптуры Ленина. Представленный на этой основе проект Владимира Гельфрейха, Бориса Иофана и Владимира Щуко в 1934 году был принят к исполнению. В конечном варианте высота здания достигала 415 м, высота статуи составила 100 м. Стилистика Дворца Советов была основана на тесном взаимодействии различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

В конечном варианте высота здания достигала 415 м, высота статуи составила 100 м. Стилистика Дворца Советов была основана на тесном взаимодействии различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Здание Дворца Советов строится на двух объемах: прямоугольном и цилиндрическом. Нижний стилобат, в котором располагались Большой и Малый залы, рядами прямоугольных террас переходит от горизонтальной площади к цилиндрической части сооружения. Высотная часть декорируется вертикальными членениями и мощными пилонами, увенчанными скульптурными группами. Облицовка здания предполагалась из гранита с введением нержавеющей стали. Сталь по мере сужения цилиндрических уступов вверх постепенно переходит в белый металл, из которого должна была быть сделана скульптура Ленина.

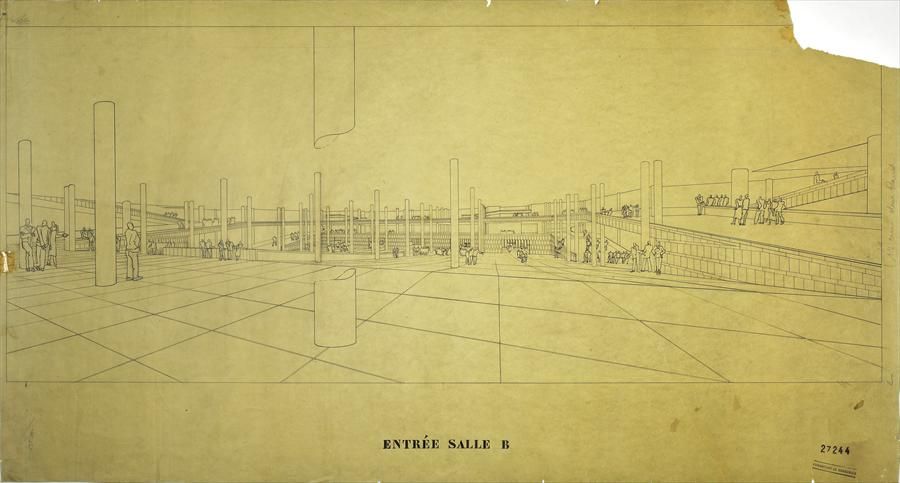

Над внутренним убранством главного здания страны работал большой коллектив мастеров: оно должно было быть не менее впечатляющим, чем фасады. В центре интерьера находился Большой зал диаметром 140 м и высотой 97 м – грандиозный амфитеатр на 21 тыс. зрителей. Его перекрытие должно было создавать впечатление «архитектурного неба, совершенно легкого и не давящего». Партер амфитеатра Большого зала мог трансформироваться в арену, сценическую площадку, водный бассейн и даже каток с искусственным льдом. Второй по значению Малый зал представлял собой театр с огромной сценой обычного типа. В разработке интерьеров будущего Дворца Советов принимал участие художник Павел Корин, выполнивший эскизы для живописных панно и мозаик.

зрителей. Его перекрытие должно было создавать впечатление «архитектурного неба, совершенно легкого и не давящего». Партер амфитеатра Большого зала мог трансформироваться в арену, сценическую площадку, водный бассейн и даже каток с искусственным льдом. Второй по значению Малый зал представлял собой театр с огромной сценой обычного типа. В разработке интерьеров будущего Дворца Советов принимал участие художник Павел Корин, выполнивший эскизы для живописных панно и мозаик.

Спроектировано было действительно гигантское сооружение, призванное стать доминантой в будущем силуэте города. Не соизмеримое по масштабам ни с одной постройкой Москвы, оно требовало изменения градостроительной ситуации. Продумывались транспортные развязки, площади, проспекты. В черте города планировалось выстроить несколько высотных зданий, перекликающихся по стилистике с новой архитектурной доминантой города. В периодической печати помещались специальные схемы с изображением самых крупных и высоких знаменитых сооружений мира: и все их масштабом и размерами превосходил Дворец Советов.

Возведение Дворца было начато, но Великая Отечественная война помешала строительству, и часть фундаментов разобрали на материалы для противотанковых заграждений.

В послевоенный период конкурс был возобновлен: но теперь здание Дворца планировали возвести на Ленинских (Воробьевых) горах. На месте разрушенного в 1931 году Храма Христа Спасителя в конце 1950-х годов был построен бассейн под открытым небом, работавший круглый год. В начале 1990-х бассейн «Москва» был закрыт, а храм был восстановлен на прежнем месте.

Принято считать, что результаты конкурса на здание Дворца Советов изменили стилевую направленность отечественной архитектуры, повернув вектор ее развития от рациональных принципов и передовых технологий Современного движения к монументальным формально-стилизаторским композициям неоклассической линии в архитектуре.

узнать больше

Первая сталинская высотка: трудная судьба Дворца Советов

В 1931 году началась работа по созданию генерального плана реконструкции Москвы.

Предполагалось, что в его основу будет положен принцип сохранения исторического облика города. Вместе с тем новый план содержал идеи о расширении московских улиц и возведении новых архитектурных объектов. Окончательная его версия появилась в 1935 году и охватывала множество вопросов: строительство метрополитена и совершенствование наземного транспорта, озеленение и обводнение Москвы, а главное – возведение в столице Дворца Советов.

Дворец на месте храмаВпервые о строительстве Дворца Советов заговорили еще в 1922 году, при жизни В.И. Ленина. Однако из-за необходимости восстанавливать страну после Гражданской войны на этот масштабный проект ресурсов не нашлось. К идее вновь вернулись в 1930-е годы. Дворец Советов должен был стать первым советским небоскребом и символом процветания социалистического государства.

Проект Ле Корбюзье. Источник: corbusier.totalarch.com

Все организационные вопросы, связанные с Дворцом Советов, возлагались на Временный технический совет управления строительством, в состав которого вошли не только архитекторы, но и многие выдающиеся деятели культуры – писатели (Максим Горький), художники (И. Э. Грабарь), театральные режиссеры (К. С. Станиславский). Вопрос о месте строительства оставался открытым. Предлагали Охотный ряд, Болотную площадь, Китай-город, Варварку и, наконец, Волхонку. Последний вариант в итоге оказался наиболее предпочтительным, но для его реализации следовало снести Храм Христа Спасителя, что и было сделано 5 декабря 1931 года.

Э. Грабарь), театральные режиссеры (К. С. Станиславский). Вопрос о месте строительства оставался открытым. Предлагали Охотный ряд, Болотную площадь, Китай-город, Варварку и, наконец, Волхонку. Последний вариант в итоге оказался наиболее предпочтительным, но для его реализации следовало снести Храм Христа Спасителя, что и было сделано 5 декабря 1931 года.

Волхонку выбрали неслучайно. Дело в том, что Дворец Советов как самое высокое здание Москвы должен был стать архитектурной доминантой города, проще говоря – его центром. К Дворцу собирались проложить широкий проспект и расходящиеся лучами магистрали. Место, на котором располагался Храм Христа Спасителя, для этих целей выглядело идеальным.

Выбор проектаКонкурс на проект Дворца Советов считается самым масштабным за всю историю архитектуры Советского Союза. Принять участие приглашались архитекторы со всего мира и даже люди, по роду своей деятельности далекие от искусства и градостроительства. Дворец Советов был призван стать народным зданием, соответственно, внести свой вклад в его сотворение мог любой желающий.

«Это здание должно являться эмблемой грядущего могущества,

торжества коммунизма не только у нас, но и на Западе» С.М. Киров.

Источник: Атаров Н. Дворец Советов. М., 1940.

Руководство обозначило принципиальный момент – здание должно быть высотным. Тем не менее, никакого конкретного технического задания участникам конкурса не дали, поэтому облик Дворца они могли полностью придумать сами, основываясь лишь на собственной фантазии. Несмотря на то, что проекты порой разительно отличались друг от друга, высотность ожидаемо победила приземистость.

Монументальную постройку было необходимо не просто вписать в окружающую среду, но заставить доминировать в ней. Дворец Советов снаружи виделся огромной высоткой с окружающей ее открытой площадью для демонстраций и прогулок, а внутри предполагалась череда холлов и залов для заседаний Верховного Совета СССР, а также проведения массовых мероприятий.

Среди иностранцев, представивших свои проекты Дворца Советов, отличился американский архитектор Гектор Гамильтон. Он удостоился второй премии на Всесоюзном этапе конкурса. В 1932 году журнал Time подчеркивал, что премия Гамильтону – это важное доказательство открытости конкурса. Архитектор, не слишком известный на тот момент в профессиональном сообществе, получил награду благодаря своим талантам, а не громкому имени. Увы, проект, носивший рабочее название «Простота», сгубила именно незамысловатость. Гамильтон, к примеру, упустил из виду такую деталь, как площадь возле Дворца Советов (в плане ее не было). Но где же тогда проводить демонстрации?

Он удостоился второй премии на Всесоюзном этапе конкурса. В 1932 году журнал Time подчеркивал, что премия Гамильтону – это важное доказательство открытости конкурса. Архитектор, не слишком известный на тот момент в профессиональном сообществе, получил награду благодаря своим талантам, а не громкому имени. Увы, проект, носивший рабочее название «Простота», сгубила именно незамысловатость. Гамильтон, к примеру, упустил из виду такую деталь, как площадь возле Дворца Советов (в плане ее не было). Но где же тогда проводить демонстрации?

Схема каркаса статуи Ленина.

Источник: Атаров Н. Дворец Советов. М., 1940

Проект именитого французского архитектора Ле Корбюзье (впоследствии известен как один из основателей архитектурного стиля брутализм) тоже не вполне соответствовал поставленной задаче. Здание, спроектированное Ле Корбюзье, называли то ангаром, то стадионом, то огромным заводским корпусом – чем угодно, только не дворцом.

В феврале 1932 года вышло постановление, в котором архитекторам снова настоятельно рекомендовали не бояться высотности. Наконец, в мае 1933 года Совет строительства одобрил проект советского зодчего Б. М. Иофана. Финальный план, в разработке которого помимо Иофана приняли участие В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, был таков: здание Дворца Советов – самое высокое в мире, выше Эйфелевой башни или Эмпайр-стейт-билдинг. Его высота – 415 метров.

Наконец, в мае 1933 года Совет строительства одобрил проект советского зодчего Б. М. Иофана. Финальный план, в разработке которого помимо Иофана приняли участие В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, был таков: здание Дворца Советов – самое высокое в мире, выше Эйфелевой башни или Эмпайр-стейт-билдинг. Его высота – 415 метров.

Б. М. Иофан, Л. В. Руднев (в дальнейшем архитектор главного здания МГУ) и Д. Н. Чечулин (архитектор дома на Котельнической набережной) предлагали построить несколько высотных зданий, чтобы сгладить масштаб Дворца Советов. А. В. Щусев конкретизировал замысел: архитектор высказался за строительство восьми новых высоток и призвал расположить их в местах, названия которых содержат эпитет «красный» – окрестности Красной площади, Красные ворота, Красная Пресня.

Символ коммунизмаИзначально в проекте Иофана над зданием возвышалась 18-метровая скульптура рабочего с факелом в руке под названием «Освобожденный пролетарий». Но, по словам И.В. Сталина, Дворец Советов должен был стать памятником Ленину и его достижениям. Так обозначилась новая задача: увенчать Дворец 100-метровой скульптурой Ильича. В ясную погоду ее теоретически можно было бы увидеть на расстоянии семидесяти километров от Москвы. Предполагалось, что статуя Ленина будет в три раза выше и в два раза тяжелее нью-йоркской статуи Свободы. Одна ее голова по объему лишь немного уступала колонному залу Дома Союзов на Большой Дмитровке.

Так обозначилась новая задача: увенчать Дворец 100-метровой скульптурой Ильича. В ясную погоду ее теоретически можно было бы увидеть на расстоянии семидесяти километров от Москвы. Предполагалось, что статуя Ленина будет в три раза выше и в два раза тяжелее нью-йоркской статуи Свободы. Одна ее голова по объему лишь немного уступала колонному залу Дома Союзов на Большой Дмитровке.

Большой зал Дворца Советов. Источник: techne.com

Как выглядит Дворец Советов «на бумаге»? Его главный вход, возле которого установлены памятники Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, обращен к Кремлю. Внутри здания – взаимодействие всех видов искусства. Фрески, например, должны были занять около 20 тысяч квадратных метров стен (при сравнении выясняется, что это шесть Красных площадей). Помимо них – скульптуры, бюсты, барельефы и полотна в стиле соцреализма.

Наибольший интерес представляет Большой зал, расположенный в центре Дворца. В нем можно было бы поместить на выбор колокольню Ивана Великого, Исаакиевский собор или любое здание высотой 25 этажей. Партер большого зала мог трансформироваться в сцену, водный бассейн и даже ледовую арену. Подобные превращения должны были происходить в течение нескольких минут при помощи электрического подъемника. Круглая форма Большого зала затрудняла проведение киносеансов, и у создателей проекта нашлось оригинальное решение проблемы. Следовало установить сразу четыре экрана, боковые грани которых сложатся в фигуру куба. Три из них обращены к разным сторонам амфитеатра, один – к сектору президиума.

Партер большого зала мог трансформироваться в сцену, водный бассейн и даже ледовую арену. Подобные превращения должны были происходить в течение нескольких минут при помощи электрического подъемника. Круглая форма Большого зала затрудняла проведение киносеансов, и у создателей проекта нашлось оригинальное решение проблемы. Следовало установить сразу четыре экрана, боковые грани которых сложатся в фигуру куба. Три из них обращены к разным сторонам амфитеатра, один – к сектору президиума.

Зал героики Гражданской войны. Источник: techne.com

Большой и Малый залы Дворца Советов соединялись посредством открытого форума для народных собраний. Кроме того, в здании хотели расположить зал сталинской Конституции, зал героики Гражданской войны и архив документов, связанных с историей установления советской власти.

Амбициозность проекта требовала высокой технической оснащенности. Инженеры подсчитали, что в дни съездов и сессий Верховного Совета в здании будет находиться до 50 тысяч людей! Скоростные лифты, эскалаторы, шумоизоляция, самовыдвигающиеся кресла, автоматические системы уборки помещений, наличие радиосвязи в здании – все это должно было стать неотъемлемой частью внутреннего облика Дворца Советов.

Фундамент здания был готов к 1939 году, но с началом Великой Отечественной войны строительство Дворца Советов по понятным причинам оказалось приостановлено.

Дворец так никогда и не был возведен. Точка в этой истории поставлена в 1960 году, когда на месте котлована расположился открытый бассейн «Москва». Кстати, его спроектировал Д. Н. Чечулин, имевший в 30-е годы прямое отношение к созданию проектов высотных зданий.

Бассейн «Москва». Источник: commons.wikimedia.org

Единого мнения, почему от строительства Дворца Советов пришлось отказаться, нет до сих пор. Иногда указывают на плохие геологические условия, неприспособленные для такой тяжелой постройки. В иных источниках отмечают, что в случае новой войны Дворец невозможно было бы замаскировать, и он неизбежно стал бы легкой мишенью для противника. Урбанисты обращают внимание на то, что для свободного расположения Дворца Советов нужно было снести ряд густонаселенных кварталов и передвинуть некоторые уже существующие архитектурные памятники, например, здание ГМИИ имени А. С. Пушкина. Кроме того, существует точка зрения, что необходимость возведения Дворца Советов отпала по идеологическим причинам: теперь не обязательно было доказывать миру, что в СССР прогресс шагнул достаточно далеко, чтобы осуществлялись самые смелые и грандиозные планы. К тому времени уже появился московский метрополитен, в успешное строительство которого не верили многие зарубежные специалисты. После Великой Отечественной войны меняется и статус СССР, сыгравшего решающую роль в победе над нацистами.

С. Пушкина. Кроме того, существует точка зрения, что необходимость возведения Дворца Советов отпала по идеологическим причинам: теперь не обязательно было доказывать миру, что в СССР прогресс шагнул достаточно далеко, чтобы осуществлялись самые смелые и грандиозные планы. К тому времени уже появился московский метрополитен, в успешное строительство которого не верили многие зарубежные специалисты. После Великой Отечественной войны меняется и статус СССР, сыгравшего решающую роль в победе над нацистами.

13 января 1947 года принято постановление Совета Министров СССР «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий». Все изменилось: если раньше высотки планировали построить для «поддержки» Дворца Советов, то теперь Дворец начал восприниматься как абстрактный идеал, путь к которому ведет в необозримое будущее. По иронии судьбы, коммунизм в Советском государстве ждала та же судьба, что и его главный символ: построить их не удалось.

Несмотря на неудачу в осуществлении великого замысла, несозданный Дворец Советов оказал огромное влияние на вид современной столицы. Без проекта Дворца не было бы других сталинских высоток, наличие которых сейчас во многом определяет облик Москвы.

Без проекта Дворца не было бы других сталинских высоток, наличие которых сейчас во многом определяет облик Москвы.

Обложка: topwar.ru

Конкурс на проект Дворца Советов (1931–1933)

- App Store

- Google Play

- Mac App Store

- .EXE

событие в истории отечественной культуры. Дворец проектировался несколько десятков лет, здание так и не было построено, но история конкурсных предложений, их представления и обсуждения оказали решающее влияние на становление и развитие всей советской архитектуры.

История конкурса началась в 1922 году с решения о строительстве Дома СССР в Москве. Через два года Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА) предложила построить Дворец Советов. 16 новаторских авангардных предложений предварительного этапа конкурса были расстреляны прессой. Таким образом, в СССР были дискредитированы идеи архитектурного авангарда.

На Всесоюзный открытый конкурс, условия которого были опубликованы в газете «Известия» в 1931. Среди авторов конкурсных предложений были архитекторы разных школ: братья Веснины, Николай Ладовский, Алексей Щусев, Иван Жолтовский, Алексей Душкин, Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх и др.

В начале 1932 года жюри конкурса присудило три первые премии проектам Бориса Иофана, Ивана Жолтовского и американского архитектора Гектора Гамильтона.

К моменту объявления конкурса на «главное здание страны» академик архитектуры Жолтовский уже успел состояться как талантливый мастер неоренессанса и неоклассицизма. По его проекту Дворец Советов представлял собой монументальный ансамбль, относящийся к постройкам республиканского Рима. Вход в ансамбль был устроен рядами колонн и обрамлен высокой квадратной в плане многоярусной башней со скульптурой на вершине. За входом располагался парадный сквер-двор в виде трапеции, обрамленной колоннадой, без выходов на улицу или набережную. Центр композиции занимал круглый Большой зал, задуманный как амфитеатр, подобный римскому Колизею. За ним, через кортиль, выходивший аркадами наружу на улицу Волхонку и набережную Москвы-реки, находился Малый зал в виде полукруга в виде древнегреческого театра. Проект Жолтовского представлял собой новый городской ансамбль, вписанный в контекст пространства. Пространство Малого зала обрамлено крепостным корпусом с узкими бойницами, а въездная башня отнесена к сооружениям Московского Кремля.

За ним, через кортиль, выходивший аркадами наружу на улицу Волхонку и набережную Москвы-реки, находился Малый зал в виде полукруга в виде древнегреческого театра. Проект Жолтовского представлял собой новый городской ансамбль, вписанный в контекст пространства. Пространство Малого зала обрамлено крепостным корпусом с узкими бойницами, а въездная башня отнесена к сооружениям Московского Кремля.

Жолтовский Дворец Советов был наиболее последовательным развитием архитектурного историзма. В основе комплекса «главного корпуса» лежал классический прием – соотношение большого цилиндрического объема, квадрата и башенной вертикали. Прямая адаптация архитектурных ордеров, предложенная зодчим, была раскритикована за «мертвое подражание классике», отсутствие творческой переработки «наследия прошлых эпох».

Однако стремление к правильности и симметрии, попытка иерархической систематики объемов, идея масштабного и внушительного ансамбля соответствовали требованиям «новой официальной архитектуры», благодаря чему проект получил одну из самых высоких награды.

подробнее

Проект Бориса Иофана «главного здания страны» замечательным образом повторял принципы проекта Жолтовского: в его основе также лежало сочетание круглого большого зала, полукруглого малого зала , и высокая башня. Стиль Бориса Иофана, архитектора, обучавшегося в Одессе, Петербурге, Париже и Риме, развивался в неоклассическом русле. Приглашен в Советский Союз из Италии Председателем Совета Министров СССР Рыковым в 1924, еще в конце 20-х годов Иофан построил два здания с использованием конструктивистских принципов и деталей: это жилой массив «Дом на набережной» и правительственный санаторий в Барвихе.

Имея академическое образование и работая с классическими традициями, Иофан сумел придать своим проектам новую выразительность и некоторую свободу создания новых архитектурных авангардных форм.

Ансамбль Дворца Советов в замысле Иофана не был замкнутым в плане: это была открытая композиция с прямоугольным квадратом в центре. Площадь, окруженная трибунами, предназначалась для парадов и массовых мероприятий. От Волхонки ансамбль открывался полукругом Малого зала, далее площадь переходила в башенную колонну, нижняя часть которой вела в большой круглый зал. Портики с подсобными помещениями соединяли пространства парадных залов. Главная ось комплекса была параллельна набережной Москвы-реки, вдоль которой объемы разных форм и силуэтов создавали асимметричный фасад.

Площадь, окруженная трибунами, предназначалась для парадов и массовых мероприятий. От Волхонки ансамбль открывался полукругом Малого зала, далее площадь переходила в башенную колонну, нижняя часть которой вела в большой круглый зал. Портики с подсобными помещениями соединяли пространства парадных залов. Главная ось комплекса была параллельна набережной Москвы-реки, вдоль которой объемы разных форм и силуэтов создавали асимметричный фасад.

Библиотечная башня была центральным смысловым элементом всего ансамбля: увенчанная скульптурой рабочего с факелом в руке, она стала аллегорией бесплатного труда в советской стране. Архитектор удачно спроектировал пространство под центральной частью комплекса, образованное разницей уровней площади и набережной, для размещения в нем большого гаража.

Генпланом проекта предложена перепланировка территории вокруг Дворца Советов путем устройства широких магистралей и скверов. В качестве главной оси был запроектирован проспект Ильича, который шел от площади Свердлова (ныне площадь Революции) через Охотный ряд и расширенные Моховые улицы к Дворцовой площади перед ее главным входом.

В основе декоративного решения проекта лежит ритм вертикальных пилонов, отнесенный к классической архитектурно-ордерной системе. Ритм вертикальных членений, спирально окружавших башню, выступал организующим звеном всей композиции, подчеркивал соразмерность основных пространств, усиливал динамичную вертикаль башни.

В целом проект Бориса Иофана для Всесоюзного открытого конкурса Дворца Советов дал достаточно лаконичное решение, не перегруженное декоративными элементами и основанное на удачном сочетании новых форм, прошлого опыта, динамики и выразительности.

подробнее

Проект Дворца Советов, созданный архитектором Гектором Гамильтоном под девизом «Простота», был удостоен первой премии за «Самый выразительный образ». Гамильтон был одним из самых молодых конкурентов — американскому архитектору, англичанину по происхождению, строившему в Италии и США, было всего 28 лет. Хотя Международный конгресс современной архитектуры раскритиковал проект Гамильтона за слабую техническую часть и внешний вид «грандиозные церемонии царской эпохи», жюри конкурса Дворца Советов проигнорировало эту критику.

Дворцовый ансамбль Гектора Гамильтона представлял собой четко читаемое композиционное и образное решение: ярусная композиция состояла из двух пространств большого и малого залов, соединенных переходом. Архитектор симметрировал неравные залы и уравновешивал их рядом вспомогательных помещений.

Недостаточно продумана организация массовых мероприятий: перед Дворцом Советов не было архитектурно оформленной площади, и толпа могла течь только вокруг сооружения. Гамильтон решил проблему схемы развязки, введя трамвайную линию, а также автомобильный и автобусный транспорт непосредственно возле Дворца Советов. По продольной оси здания был предусмотрен распределительный коридор с винтовыми лестницами и лифтами для разгрузки различных групп помещений.

Дизайн Гектора Гамильтона был тяготеет к модернизации традиционных форм, основанных на доминировании вертикальных членений, в большей степени, чем проекты советских архитекторов Бориса Иофана и Ивана Жолтовского. Архитектор Георгий Бархин охарактеризовал внешний вид Дворца Советов Гамильтона как «не лишенный некоторой внушительности». В то же время частый монотонный ритм вертикалей, составлявший основной элемент оформления фасада, в сочетании с общей симметричностью конструкции делали облик сверхмонументального здания скучным и однообразным. В целом архитектурно-художественное решение представляло «главный дворец Советского Союза» компактным, простым и масштабным.

В то же время частый монотонный ритм вертикалей, составлявший основной элемент оформления фасада, в сочетании с общей симметричностью конструкции делали облик сверхмонументального здания скучным и однообразным. В целом архитектурно-художественное решение представляло «главный дворец Советского Союза» компактным, простым и масштабным.

подробнее

На Открытый Всесоюзный конкурс Дворца Советов было принято 24 иностранных проекта: 11 из США, 5 из Германии, 3 из Франции, 2 из Голландии, 1 из Швейцарии, 1 из Италия и один из Эстонии. Некоторые архитекторы были специально приглашены, а именно Пельциг, Мендельсон и Гропиус из Германии, Перре и Ле Корбюзье из Франции, Лэмб и Урбан из США и Бразини из Италии. Заказы были оплачены в размере 2000 долларов США за каждый и согласованы коммерческими атташе в каждой стране.

Зарубежные проекты представляли собой смелые архитектурные решения, учитывали технические новшества и предусматривали возможность их реализации: тщательно прорабатывались инженерные разделы, рассчитывались акустика и оптика, предлагались варианты транспортного обеспечения.

Предложение из Франции, подготовленное самым выдающимся архитектором ХХ века Ле Корбюзье, стало самым известным зарубежным проектом Дворца Советов. Чрезвычайно смелое новаторское дизайнерское решение было достигнуто за счет оригинального расположения основных помещений, искусной планировки и доминирующей в общей композиции огромной параболы в большом зале, символизирующей солнечный путь.

Новизна композиционного замысла определялась также вынесенным наружу структурным пространственным каркасом. Прозрачные пространства залов были подвешены на мощных несущих конструкциях, тем самым расчищая пространство под потолком. Применение голого конструктивного каркаса, превращение инженерной формы в элемент архитектурной композиции сблизило этот проект с произведениями советского архитектурного авангарда: Владимира Татлина, Александра Веснина, Ивана Леонидова.

Ле Корбюзье успешно решил транспортную проблему. Две параллельные транспортные артерии, набережную Москвы-реки и улицу Волхонка, соединяли два гаража под Большим и Малым залами. Особое внимание архитектор уделил отоплению, вентиляции, акустике и организации движения внутри комплекса. Однако, признав оригинальность архитектурно-градостроительного замысла Ле Корбюзье, жюри конкурса сочло его слишком индустриальным.

Особое внимание архитектор уделил отоплению, вентиляции, акустике и организации движения внутри комплекса. Однако, признав оригинальность архитектурно-градостроительного замысла Ле Корбюзье, жюри конкурса сочло его слишком индустриальным.

показать еще

По завершении Открытого Всесоюзного конкурса в марте 1932 года начался заключительный этап архитектурного конкурса. В ходе двух закрытых этапов рассмотрения заказанных проектов и предложений, представленных авторами самостоятельно, жюри конкурса отдавало предпочтение Дизайн Бориса Иофана.

Для создания окончательного варианта Дворца Советов были привлечены соавторы — архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх. Совет дворцового строительства утвердил проект с цилиндрическими ярусами и центрическим расположением скульптуры Ленина. Проект Владимира Гельфрейха, Бориса Иофана и Владимира Щуко, на основании которого был подан в 1934. В конечном итоге высота здания составит 415 м, а высота статуи – 100 м. Стилистика Дворца Советов основывалась на тесном взаимодействии различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Стилистика Дворца Советов основывалась на тесном взаимодействии различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

В основу здания Дворца Советов легли два объема: прямоугольный и цилиндрический. Нижний стилобат, где располагались Большой и Малый залы, переходил рядами прямоугольных террас от горизонтального квадрата к цилиндрической части сооружения. Высотную часть украшали вертикальные шарниры и мощные пилоны, увенчанные скульптурами. Предполагалось, что здание будет облицовано гранитом со вставками из нержавеющей стали. По мере того как цилиндрические выступы сужались с увеличением высоты, сталь постепенно превращалась в белый металл, из которого должна была быть сделана скульптура Ленина.

Над интерьером главного здания страны работала большая команда мастеров, ведь он должен был быть не менее впечатляющим, чем фасады. В центре интерьера находился Большой зал диаметром 140 м и высотой 97 м, величественный амфитеатр на 21 тысячу зрителей. Его потолок должен был производить впечатление «абсолютно легкого и не давит архитектурного неба». Яма Большого зала может быть превращена в арену, концертную площадку, бассейн с водой и даже каток с искусственным льдом. Зал номер два, Малый, представлял собой театр с огромной сценой обычного типа. Художник Павел Корин принимал участие в разработке интерьеров будущего Дворца Советов, выполнял эскизы живописных панно и мозаик.

Яма Большого зала может быть превращена в арену, концертную площадку, бассейн с водой и даже каток с искусственным льдом. Зал номер два, Малый, представлял собой театр с огромной сценой обычного типа. Художник Павел Корин принимал участие в разработке интерьеров будущего Дворца Советов, выполнял эскизы живописных панно и мозаик.

Это действительно огромное сооружение, призванное стать доминантой будущего городского силуэта. Несоизмеримое по масштабам ни с одним строительством в Москве, оно изменило градостроительную ситуацию. Были продуманы транспортные развязки, площади, проспекты. В черте города планировалось возвести несколько высотных зданий, стилистически схожих с новой архитектурной городской доминантой. В периодических изданиях публиковались специальные схемы, показывающие самые большие и самые высокие известные сооружения мира, превосходящие Дворец Советов по размаху и размерам.

Строительство Дворца началось, но вмешалась Великая Отечественная война, и часть фундаментов была разобрана и использована для противотанковых заграждений.

Конкурс возобновили после войны, но тогда на Ленинских (Воробьевых) горах собирались построить здание Дворца. В конце 50-х годов на месте разрушенного в 1931 году храма Христа Спасителя был построен круглогодичный открытый бассейн. В начале 90-х годов бассейн был закрыт, а собор восстановлен на прежнем месте.

Принято считать, что результаты конкурса на Дворец Советов изменили стилевую направленность отечественной архитектуры с рациональных принципов и передовых технологий Модерна на монументально-формально-стилизационные композиции неоклассического архитектурного направления.

показать еще

Еще стоит: Здание Центросоюза — Архитектура сегодня

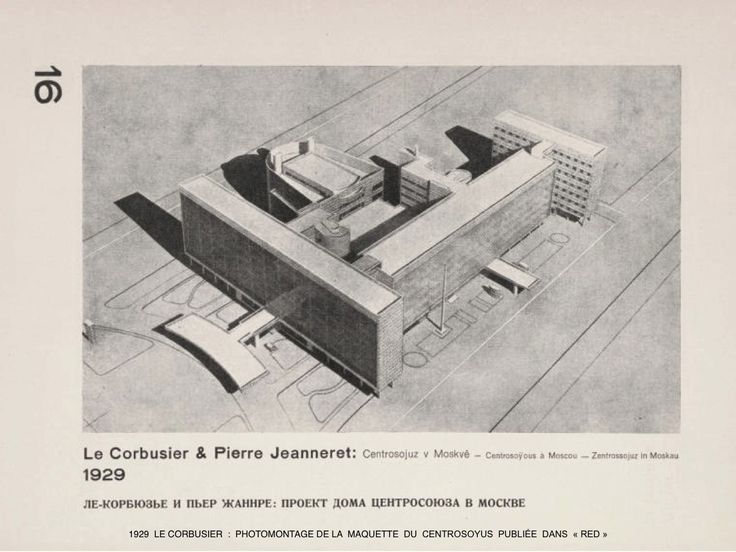

Перейти к содержимомуЦентросоюз, созданный для так и не реализованного плана улиц и прекратившего свое существование жильца, является символом недееспособного государства и несостоявшихся амбиций Ле Корбюзье стать знаменосцем модернизма в СССР.

CEMEL EMDEN

Words

Ян Волнер

Ле Корбюзье был великим коммивояжером архитектуры 20-го века. Примерно с того момента, как швейцарский дизайнер появился из снежных глубин Ла-Шо-де-Фон, бывший Шарль-Эдуар Жаннере был полон решимости оставить свой след в самом большом географическом масштабе, преследуя клиентов в разных местах — Индии, Бразилия, Ирак, Соединенные Штаты — на это раньше отваживались немногие западноевропейские архитекторы. Но в ходе его карьеры, отмеченной столькими международными интригами, особенно выделяется один эпизод: многолетняя несчастливая любовная связь Корба с Россией, союз, который дал лишь одно потомство — здание Центросоюза в Москве.

Примерно с того момента, как швейцарский дизайнер появился из снежных глубин Ла-Шо-де-Фон, бывший Шарль-Эдуар Жаннере был полон решимости оставить свой след в самом большом географическом масштабе, преследуя клиентов в разных местах — Индии, Бразилия, Ирак, Соединенные Штаты — на это раньше отваживались немногие западноевропейские архитекторы. Но в ходе его карьеры, отмеченной столькими международными интригами, особенно выделяется один эпизод: многолетняя несчастливая любовная связь Корба с Россией, союз, который дал лишь одно потомство — здание Центросоюза в Москве.

Во многих смыслах это подкидыш. Широко раскритикованный во время его завершения в 1933 году, высмеянный Ханнесом Мейером из Баухауза как «недоеденный пирог», который заслуживает того, чтобы его «бросили», Центросоюз со временем точно не вырос в популярности, оставаясь далеко позади тотемного столба. основных достопримечательностей Ле Корбюзье по сравнению с жилым комплексом Марселя или Нотр-Дам-дю-О в Роншане.

Офис Центросоюза, состоящий из ансамбля I-образных башен и подковообразного комплекса средней этажности, никогда не имел смысла в своем расположении рядом с Садовым кольцом Москвы, отчасти из-за предложенного плана улицы, для которого был разработан его изогнутый северный фасад. спроектированный так и не был реализован. С распадом Советского Союза ровно 30 лет назад этой осенью предполагаемый владелец здания — Центральный союз потребительской кооперации, довольно малоизвестная часть государственного аппарата — ушел со сцены вместе со всем смыслом существования, который первоначально определял дизайн. Сам Ле Корбюзье умер в 1965, так и не вернувшийся в Москву, чтобы увидеть свой единственный завершенный проект в городе.

спроектированный так и не был реализован. С распадом Советского Союза ровно 30 лет назад этой осенью предполагаемый владелец здания — Центральный союз потребительской кооперации, довольно малоизвестная часть государственного аппарата — ушел со сцены вместе со всем смыслом существования, который первоначально определял дизайн. Сам Ле Корбюзье умер в 1965, так и не вернувшийся в Москву, чтобы увидеть свой единственный завершенный проект в городе.

И все же Центросоюз стоит пересмотреть из-за его первостепенного исторического интереса — как из-за того, что он раскрывает состояние советского эксперимента в начале 1930-х годов, так и из-за того, что он говорит нам о собственном мышлении Ле Корбюзье в тот же критический период. В то время как его немецкие коллеги изо всех сил старались не отставать от бурных политических событий дома, а его коллеги в Италии придерживались образа действий с тамошним фашистским режимом, Корб взял триколор своей приемной Франции и смело носил его за границу, стремясь стать стандартом. — носитель модернизма в СССР. Ему это почти удалось, и провал Центросоюза послужит ценным уроком в его будущих глобальных авантюрах, а также ключевым индикатором последующего архитектурного направления России.

— носитель модернизма в СССР. Ему это почти удалось, и провал Центросоюза послужит ценным уроком в его будущих глобальных авантюрах, а также ключевым индикатором последующего архитектурного направления России.

Предыстория советского периода Ле Корбюзье и заказ, который он в конечном итоге произвел, — отдельная история. Корб был не первым иностранным архитектором, который произвел фурор в России после окончания кровавой гражданской войны в стране. Эрих Мендельсон из Германии прибыл в 1925 году, принеся свою собственную, очень выразительную версию модернизма на заводскую комиссию в Ленинграде. В то время как Мендельсон был впечатлен тем, что он видел в коренных модернистах СССР — конструктивистах и других авангардистах, которые процветали при новом режиме, — он в конце концов отказался от своего собственного проекта, разочарованный тем, что он считал недостатком изощренности в Строительные промыслы страны и ее бюрократическая культура.

«Техника — большая проблема России», — писал он; физические и социальные условия новорожденной нации просто не могли поспевать за взлетевшими эстетическими амбициями Лисицкого, Мельникова и прочих.

Ансамбль I-образной башни, оттеняемый подковообразным среднеэтажным блоком, был осмеян как «недоеденный» пирог.

Встреча героев

После победы в международном конкурсе проекта Центросоюза в 1928 октября Корб совершил свой первый визит в Советский Союз, где его встретили как героя. «В Москве, — писал он, — я нахожу не духовных противников, а горячих приверженцев». Он собирал восторженные отзывы прессы, наполнял аудиторию нетерпеливыми слушателями, ходил по улицам, делая наброски зданий Капитолия. Хотя он мог увидеть кое-что из незастроенной периферии города и провести некоторое время с правительственной номенклатурой, наблюдая за проектом, архитектор, по-видимому, не встретил ничего, что могло бы омрачить его энтузиазм по поводу Советского Союза как окончательного полигона для его модернистских идеалов. «Я присутствую при рождении нового мира, — писал он матери.

То, что дизайнер завещал этому новому миру, стало замечательным наследием. Покрытое оболочкой из красного вулканического тесаного камня, расположенное в чередующихся больших и малых регистрах, которые Корб предпочитал в более поздних проектах, здание не лишено драмы.

Внутри сценография еще более впечатляющая, с поразительным набором фирменных пандусов архитектора, выступающих в роли «рек», по его словам, направляющих почти 3000 рабочих от приподнятого входа в зрительный зал и офисные блоки. Общий эффект может показаться немного свинцовым, но, как это часто бывает с Ле Корбюзье, настоящее очарование здания заключается в его идеально составленном плане, а также в его технологической сложности. За годы до появления современных систем кондиционирования воздуха Центросоюз должен был иметь механическую систему, разработанную самим Ле Корбюзье, включающую перегородку из двойного стекла с высокой изоляцией («mur nutralisant») вместе с элементами управления воздушным потоком («respiracy correcte»), которые обеспечить постоянный внутренний климат круглый год.

Но это было только в концепции. Советские власти в конечном итоге отключили технологию, сославшись на затраты и нехватку материалов. За этим последовали новые компромиссы, и за закладкой фундамента последовало длительное затишье, и в конечном итоге строительство здания заняло восемь лет. Когда он наконец открылся, архитектурные реакционеры в России раскритиковали конечный продукт как «чужое здание» — и в некотором смысле они были правы; дизайн приземлился на другой политической планете, чем та, для которой его разработал Корб.

«Это был очень переходный момент в советской политической и культурной истории, — отмечает историк архитектуры и куратор Анна Кац, специалист по архитектуре социалистической эпохи. Когда 1920-е сменились 1930-ми, звезда постреволюционного авангарда уже закатывалась, но реакция, которая должна была последовать, еще не наступила. Центросоюз является настоящим указателем на этот переход. Ко времени его дебюта некоторые из фирменных пилотов Корба приобрели колонновидные каннелюры — неоклассический росчерк, с которым архитектор никогда бы не согласился. «Сталинский ледниковый период» — по словам другого историка того периода, Жана-Луи Коэна — шел полным ходом. Прогрессивные архитекторы в России доживут до нового дня, но Центросоюз не будет их образцом.

«Сталинский ледниковый период» — по словам другого историка того периода, Жана-Луи Коэна — шел полным ходом. Прогрессивные архитекторы в России доживут до нового дня, но Центросоюз не будет их образцом.

Падение благодати

Его создатель узнал об этом на собственном горьком опыте, начиная с 1931 года, когда его проект Дворца Советов — один из самых амбициозных и самых знаменитых незавершенных проектов Ле Корбюзье — был отклонен в результате откровенно сфальсифицированного конкурса жюри. Энергичные обращения архитектора к русскому народу остались без внимания, и вскоре он потерял всякую надежду найти в СССР землю обетованную для своего нувориша. Однако он не переставал искать его — в разных местах, от вишистской Франции до послевоенной Японии. Ле Корбюзье закончил свою советскую интерлюдию с очевидным убеждением, что политическая ориентация конкретного клиента менее важна, чем его способность адекватно посвятить себя проекту.

В 1930 году, в год своего последнего визита в Москву, Ле Корбюзье описал то, что он назвал «болезнью клиента: острый кризис и отсутствие хладнокровия».