Растреллиевское барокко – «Бартоломео Франческо Растрелли Крупнейший архитектор русского барокко – Бартоломео Франческо Расстрелли родился в Париже в 1700 году, в семье итальянского.». Скачать бесплатно и без регистрации.

Растреллиевское барокко Википедия

Елизаве́тинское баро́кко (барочно-рокайльный стиль, монументальное рококо[1]) — термин для обозначения архитектуры русского барокко эпохи Елизаветы Петровны (1741—1761). Крупнейшим представителем этого направления был Ф. Б. Растрелли, откуда второе название этого извода барокко — «растреллиевское». В отличие от предшествующего ему петровского барокко, елизаветинское барокко знало и ценило достижения московского барокко конца XVII-начала XVIII вв., удержав сущностные для русской храмовой традиции элементы (крестово-купольная схема, луковичные или грушевидные пятиглавия).

Елизаветинское барокко (иногда от него отделяют «аннинское», однако различие между ними условно) тяготело к созданию героизированных образов с целью прославления могущества Российской империи. Растрелли спроектировал величественные дворцовые комплексы в Петербурге и его окрестностях — Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергоф. Растрелли свойственны исполинские масштабы построек, пышность декоративного убранства, двух-трехцветный окрас фасадов с применением золота. Мажорный, праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё русское искусство середины XVIII века.

Самобытную страницу елизаветинского барокко представляет творчество московских архитекторов середины XVIII века — во главе с Д. В. Ухтомским и И. Ф. Мичуриным. В Петербурге при Елизавете Петровне трудилась плеяда отечественных зодчих — крепостной архитектор Ф. С. Аргунов, С. И. Чевакинский, А. В. Квасов и др. На храмовой архитектуре специализировался итальянец П. А. Трезини. За исключением украинских построек А. В. Квасова, А. Ринальди, Г. И. Шеделя, елизаветинское барокко осталось стилем столичным и мало затронуло русскую провинцию.

После смерти Елизаветы Петровны основные строительные заказы были переданы итальянцу Антонио Ринальди, который прежде работал для «молодого двора» в Ораниенбауме. Он отказался от грандиозности растреллиевских начинаний и привнёс в придворное зодчество элементы камерного стиля рококо. В продолжение 1760-х Ринальди, как и другие ведущие архитекторы, преодолел притяжение отживавшего свой век барокко и приступил к освоению эстетики классицизма.

Примечания

- ↑ Локтев В. И. Б. Растрелли и проблемы барокко в архитектуре // Барокко в славянских культурах. — М. : Наука, 1982. — С. 299—315.

Литература

Растрелли Франческо — биография архитектора, личная жизнь, фото, работы

Франческо Бартоломео Растрелли был придворным архитектором Петра I и всех монархов эпохи дворцовых переворотов. Он спроектировал и построил Большой дворец в Петергофе, Зимний и Воронцовский дворцы, Смольный монастырь в Санкт-Петербурге, Екатерининский дворец в Царском Селе. А на закате карьеры Растрелли стал генерал-майором, кавалером ордена Святой Анны и академиком архитектуры.

Ранние работы при Петре I и его наследниках

Франческо Бартоломео Растрелли родился в Париже в 1700 году. Его отец — придворный скульптор и архитектор Карло Бартоломео Растрелли — с ранних лет обучал сына мастерству.

В 1716 году, после смерти короля Франции Людовика XIV, семья Растрелли переехала в Санкт-Петербург. Глава семьи поступил на службу ко двору Петра I и в строящемся городе на Неве отливал пушки и скульптуры для интерьеров. Франческо помогал отцу проектировать дворцы и продолжал учиться — ездил в Италию, Германию, Францию.

Большой Екатерининский дворец. Архитектор Бартоломео Растрелли. 1752-1756. Фотография: Александр Щепин / Фотобанк Лори

Воронцовский дворец. Архитектор Бартоломео Растрелли. 1749-1757. Фотография: A.Savin / Wikipedia

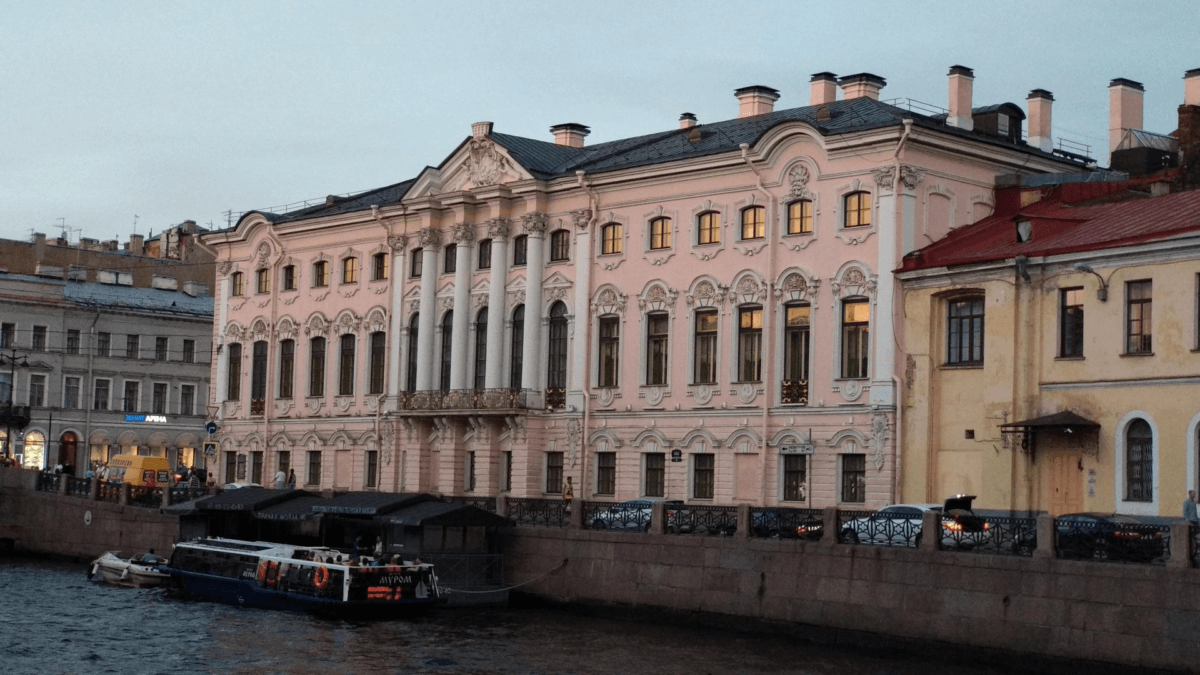

Спустя четыре года Растрелли начал первый самостоятельный проект — дворец на Миллионной улице для молдавского государственного деятеля Дмитрия Кантемира. Внешний облик дворца был выдержан в стиле барокко, модном в те годы в Европе. Растрелли распланировал здание так, что вдоль набережной располагались залы для приемов, а с другой стороны находились комнаты отдыха. На первом этаже расположился просторный вестибюль, над ним — высокий парадный зал с лепниной и резными каминами, которые изготовил Растрелли-отец. Дворец достраивали уже после смерти Петра I во время правления Екатерины I.

После удачного дебютного проекта к Растрелли стали обращаться с заказами представители русской знати. В 1730 году архитектор построил дворец для князя Ивана Долгорукого.

Недостроенные дворцы при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне

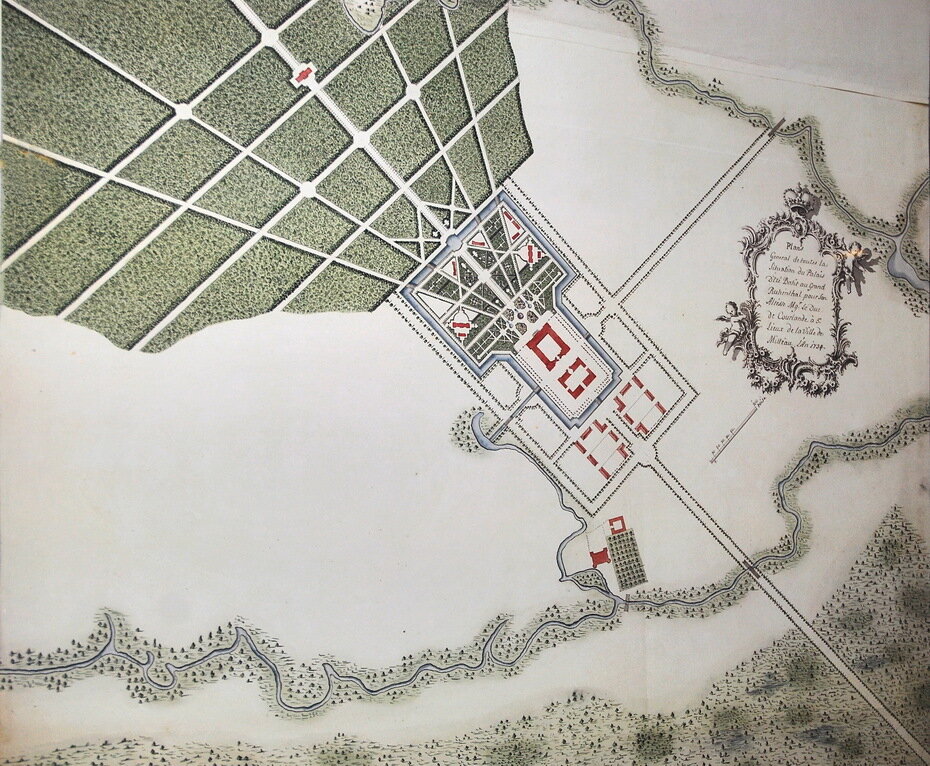

В 1730 году на престол взошла Анна Иоанновна. В моде по-прежнему оставался стиль барокко, и Растрелли получал всё новые заказы. В этом же году он построил для императрицы деревянные Зимний и Летний дворцы в Москве, Манеж между Невским проспектом и Большой Морской улицей в Санкт-Петербурге. А чуть позже взялся за Рундальский замок фаворита Эрнста Иоганна Бирона в Курляндии (область современной Латвии).

Растрелли не только спроектировал курляндский дворец и регулярный парк перед ним, но и сам курировал строительство: заключал договоры с поставщиками рабочей силы и материалов.

Большой Петергофский дворец. Архитектор Бартоломео Растрелли и др. 1745-1755. Фотография: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

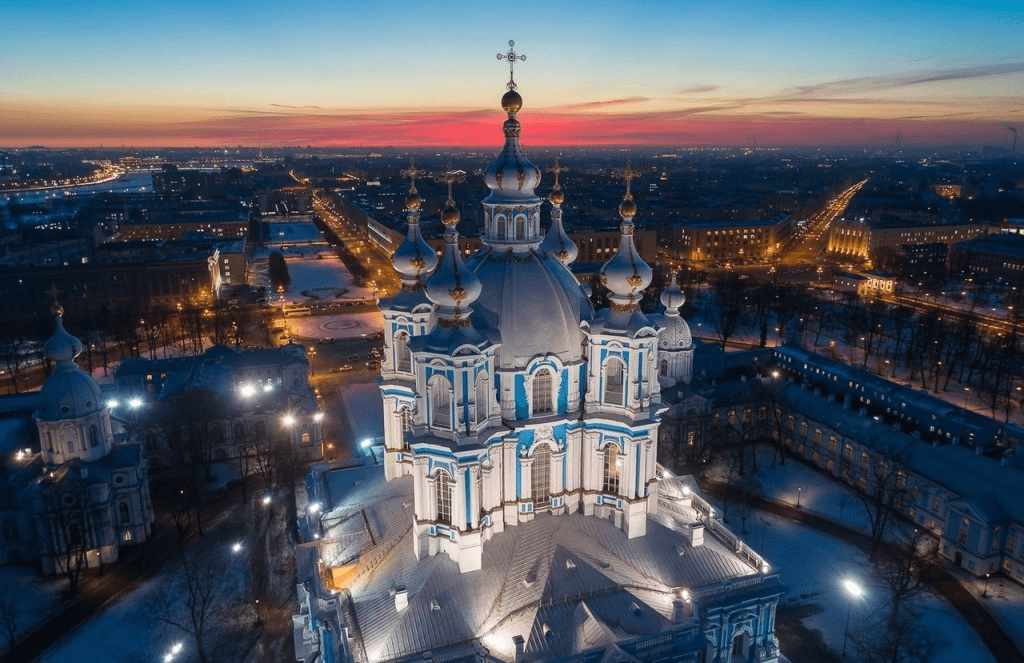

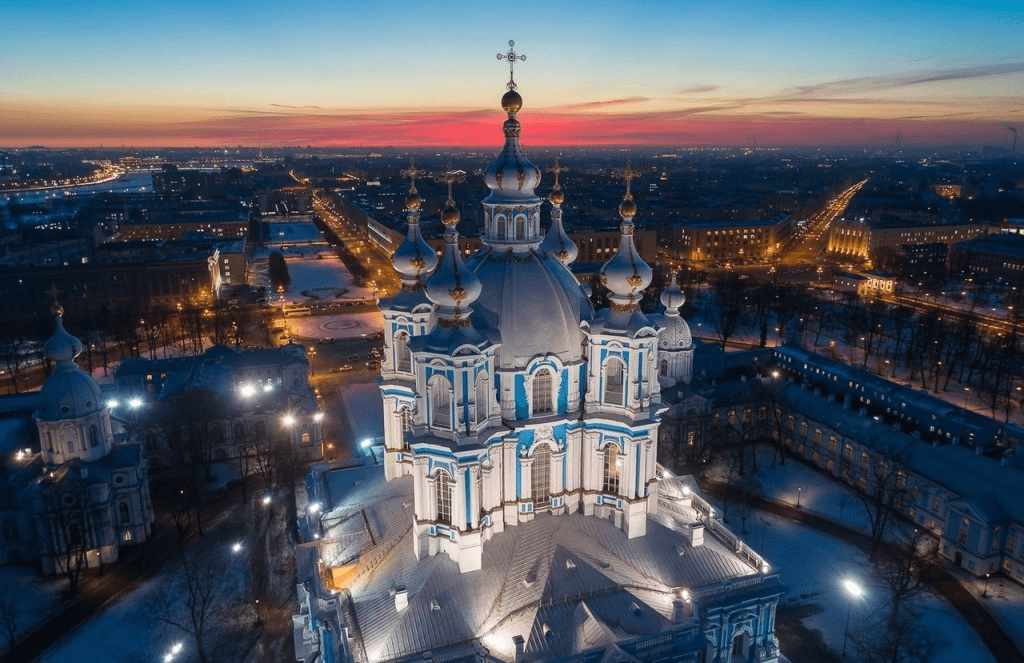

Смольный собор. Архитектор Бартоломео Растрелли. 1748-1764. Фотография: Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

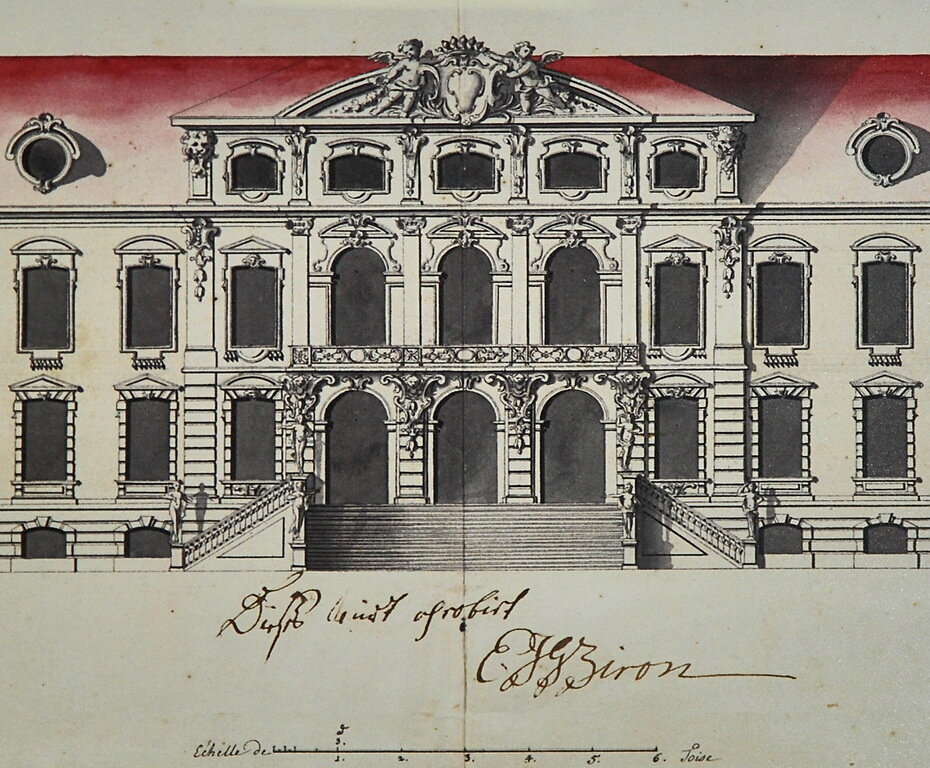

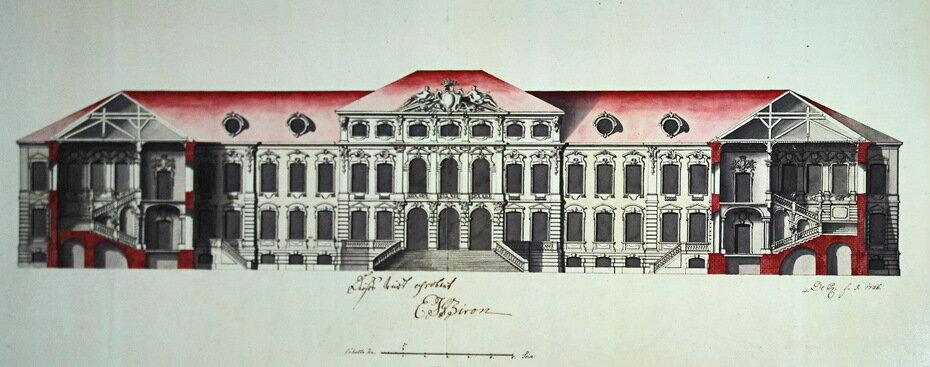

Первой построили центральную часть замка. Вместо ленточных фундаментов Растрелли соорудил свайные с платформами-ростверками из натурального камня. Так ему удалось распределить нагрузку на грунт под частями зданий разной этажности. Этот же тип фундамента он использовал и в других проектах. Стены дворца возвели из кирпича, а кровлю выполнили из нового материала — луженой жести. Она стоила дорого и внешне напоминала серебро. Боковые блоки Растрелли не успел завершить: Эрнст Бирон стал герцогом Курляндии и поручил итальянцу возвести резиденцию в Митаве. К этому времени изменился стиль Растрелли: архитектор перестал использовать облицовку фасадов колотым камнем, перешел от пилястр — прямоугольных выступов — к полуколоннам, которые группировал в тройки или пары. Окна он проектировал с полукруглым верхом и свойственным барокко обилием резных элементов и лепнины на наличниках.

Митавский замок тоже не был завершен. После дворцового переворота в пользу великой княжны Анны Леопольдовны Растрелли вернулся в Петербург. Здесь по приказу первого министра Бурхарда Христофа фон Мюнниха он начал строить Летний дворец в Летнем саду. Очередная смена монарха в ноябре 1741 года помешала завершить и этот проект.

Проекты Растрелли при Елизавете Петровне

Елизавета I стала основоположницей галломании в России: в годы ее правления появилась мода на все французское. Растрелли, который долгое время сотрудничал с немцами Бироном и Минихом, почти на три года попал в немилость императрицы. Придворным архитектором стал Михаил Земцов, который знал Растрелли и привлекал его к различным проектам, а после смерти Земцова Елизавета Петровна восстановила самого Растрелли в должности. Как обер-архитектор он завершил и Аничков дворец по проекту Земцова, и собственный Летний в Летнем саду.

Зимний дворец. Архитектор Бартоломео Растрелли. 1754-1762. Фотография: Vitas / Фотобанк Лори

Строгановский дворец. Архитектор Бартоломео Растрелли. 1753-1754. Фотография: Александр Алексеев / Фотобанк Лори

Во время правления Елизаветы I Растрелли создал свои самые масштабные сооружения: ансамбль Смольного монастыря, Большой Петергофский дворец, Большой дворец в Царском Селе. Про проекту Растрелли Иван Мичурин построил в Киеве Андреевскую церковь и царскую резиденцию. Одновременно с императорскими поручениями Растрелли продолжал выполнять заказы знати, например построил дворцы графа Михаила Воронцова и барона Сергея Строганова. Частные строения возводились по типу императорских резиденций, но были меньше и отличались сдержанным оформлением.

В 1754 году Елизавета Петровна издала указ о строительстве нового Зимнего дворца по проекту Бартоломео Растрелли. Зимний возводили на берегу Невы, площадь перед дворцом окружали галереями, а к воде вела Иорданская лестница, по которой в Крещение спускались к проруби-иордани. Императрица рассчитывала, что дворец будет готов в двухлетний срок. Однако в 1761 году Елизавета I умерла, а дворец завершили уже при императоре Петре III.

Впервые за долгую службу Франческо Растрелли получил награду за свой труд из рук монарха — стал кавалером ордена Святой Анны. Петр III присвоил итальянцу звание генерал-майора.

Отставка при Екатерине II

Приход к власти Екатерины II в 1762 году совпал с закатом стиля барокко в архитектуре. К тому же императрица не одобряла чрезмерные траты на позолоченный декор и другие излишества. Растрелли остался без заказов. Когда архитектор был в отпуске в Италии, Екатерина II поручила профессору Петербургской академии художеств Жан-Батисту-Мишелю Валлену-Деламоту переделать внутренние покои Зимнего дворца. Узнав об этом, Растрелли вернулся в Петербург и подал в отставку.

Рундальский дворец. Архитектор Бартоломео Растрелли. 1736-1768. Фотография: Joanna Malesa / Фотобанк Лори

Митавский дворец. Архитектор Бартоломео Растрелли. 1738-1772. Фотография: Борис Сунцов / Фотобанк Лори

Вскоре из ссылки вернулся Эрнст Бирон и нанял архитектора, чтобы достроить Рундальский и Митавский замки в Курляндии. Но и здесь Растрелли не задержался: сын Бирона заменил его молодым датским архитектором. В 1766 году Растрелли отправился в Берлин и попытался попасть на прием к прусскому королю Фридриху II, ценителю барокко и рококо. Однако король его не принял, посоветовал сделать гравюры по эскизам и организовать выставку. В январе 1771 года, за три месяца до смерти архитектора, академики Императорской Академии художеств решили принять Растрелли «в число наиболее именитых членов Императорской Академии художеств в качестве почетного вольного общника».

Когда и где умер мастер русского барокко — неизвестно. Датой смерти принято считать 29 апреля 1771 года, когда Екатерина II своим указом распорядилась выплатить пенсию Растрелли его наследнику — Франческо Бартолиати.

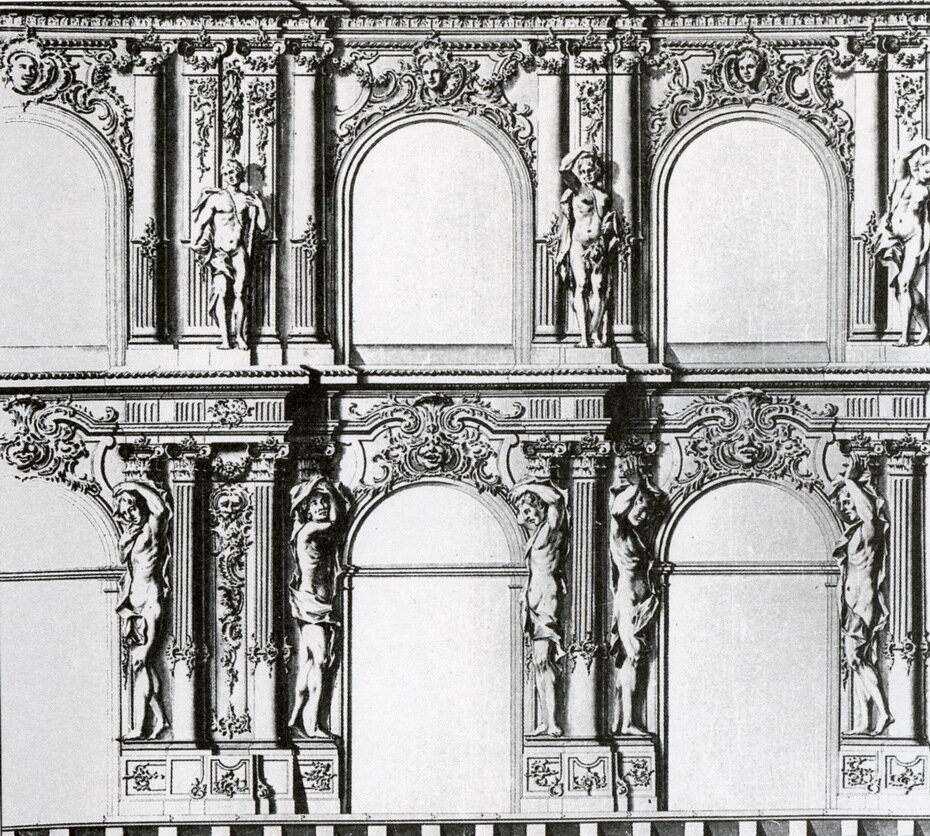

Растреллиевский стиль

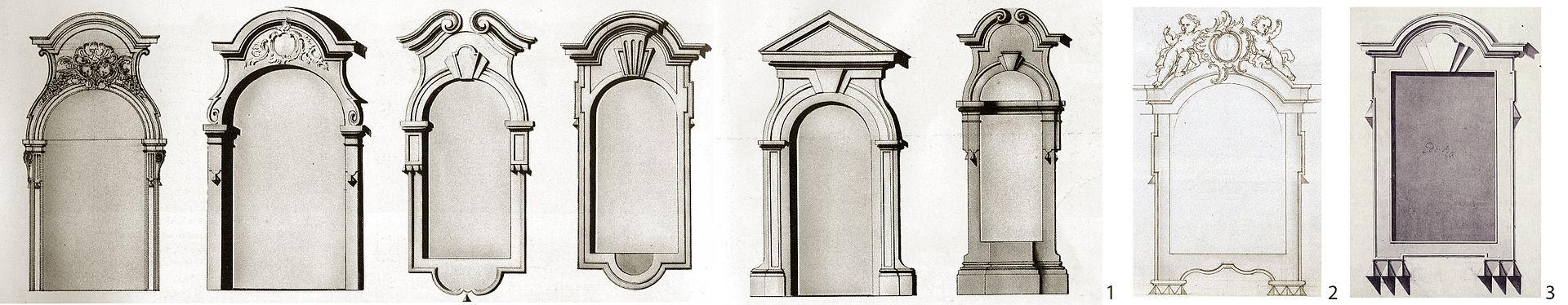

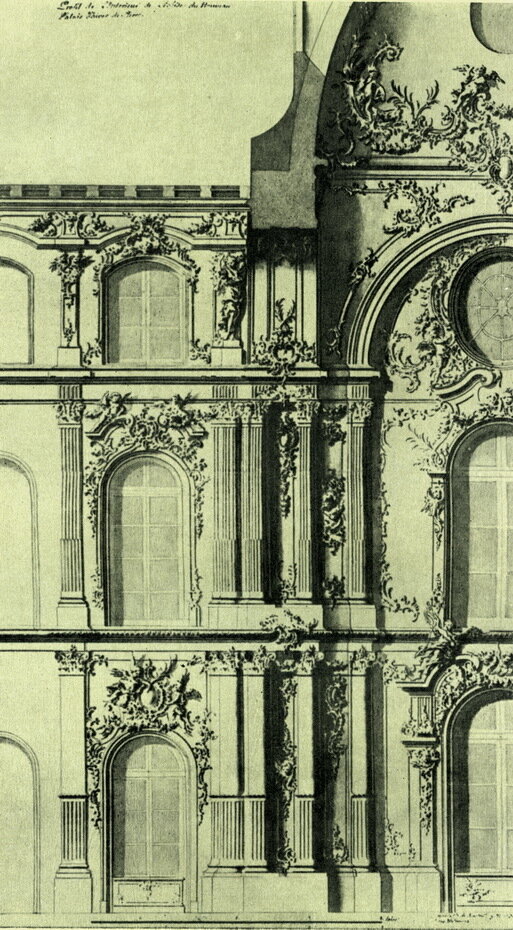

Стиль дворцовых построек Растрелли вполне оригинален. Для него характерно широкое использование на полихромных фасадах полуциркульных завершений окон (см. ниже) и полуколонн, собранных, как правило, в пучки и пары. При этом наружные колонны и полуколонны у Растрелли не играют конструктивной роли, а представляют скорее подобие тектонического декора. Большие парадные залы Растрелли охватывают всю глубину этажа, при оформлении интерьеров он избегает криволинейности, свойственной для наиболее радикальных проявлений барочной эстетики.

Как пишет Б. Р. Виппер, русскому итальянцу были чужды и «беспечный произвол и асимметрия» французского рококо, и «мистический туман и чувственная экзальтация, которые неотделимы от представления о немецко-австрийском барокко»[5]. В отличие от Квасова и Чевакинского, Растрелли не увлекали объёмные контрасты в общих массах дворцовых построек. И тем не менее его лучшие постройки производят впечатление «ликующей мощи и величия», их облик торжествен и праздничен[8]. Во избежание монотонности (которая портит впечатление от таких масштабных свершений позднего барокко, как Мадридская и Казертская резиденции) Растрелли стремился «насытить фасад пластической игрой колонн, пилястров, рустовки, разнообразием наличников и окон, а также богатством расцветки»

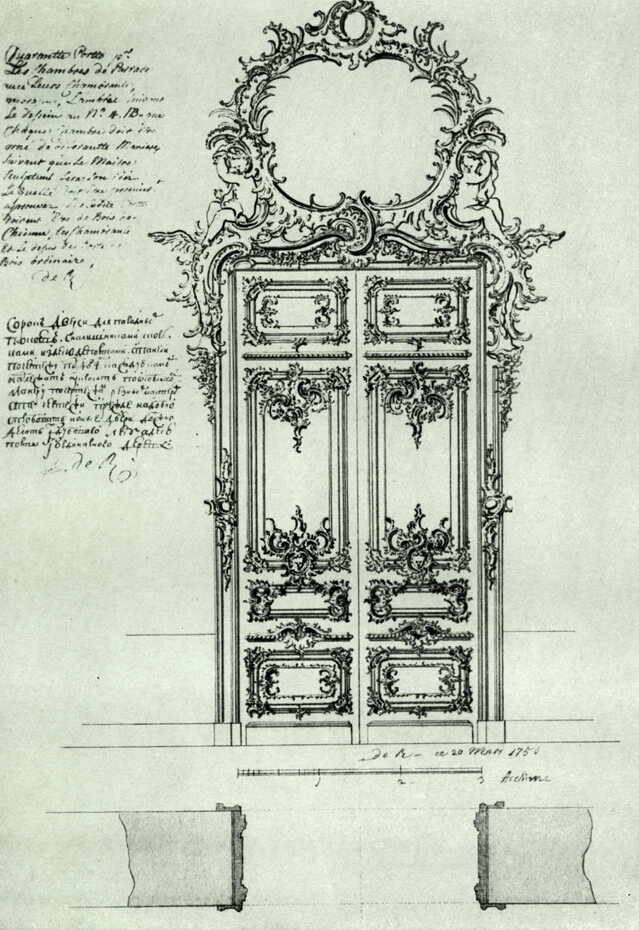

Проекты обрамления оконных, дверных проёмов и ниш для Зимнего дворца(1, 2), окна деревянной галереи уМонплезира(3). 1750-е гг.

Сохранившиеся постройки

# | Изображение | Название | Расположение | Дата |

1 |

| Рундальский дворец | Пилсрундале | 1736—1740 1764—1767 |

2 |

| Митавский дворец | Елгава | 1738—1740 1763—1772 |

3 |

| Большой Петергофский дворец | Петергоф | 1747—1756 |

— |

| Церковь Большого Петергофского дворца | Петергоф | 1747—1751 |

4 |

| Андреевская церковь | Киев | 1748—1767 |

5 |

| Смольный собор | Смольный

монастырь,Санкт-Петербург | 1748—1764 |

6 |

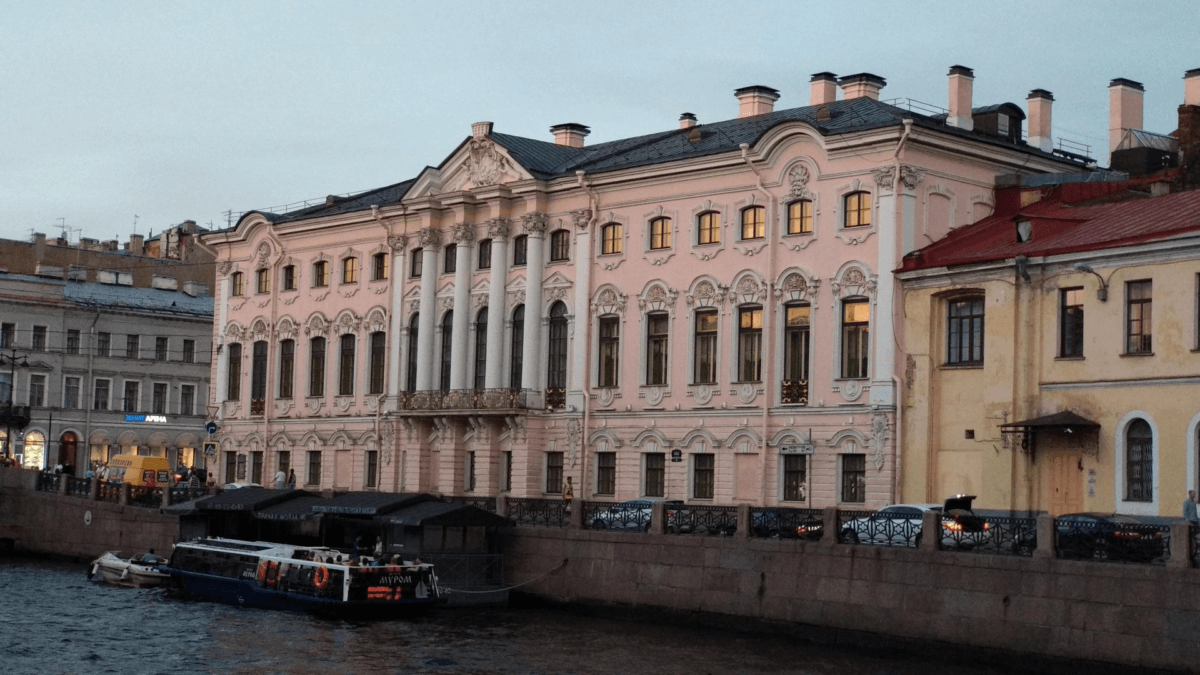

| Воронцовский дворец | Санкт-Петербург | 1749—1757 |

7 |

| Большой Екатерининский дворец | Царское

Село | 1752—1756 |

8 |

| Павильон «Грот» | Царское

Село | 1753—1757 |

9 |

| Павильон «Эрмитаж» |  Россия Россия | 1744—1754 |

10 |

| Царский дворец | Киев | 1752 1870 |

11 | Строгановский дворец | Санкт-Петербург | 1753—1754 | |

12 |

| Зимний дворец | Санкт-Петербург | 1754—1762 |

В источниках XIX и начала XX веков Растрелли приписывались едва ли не все парадные постройки елизаветинского правления — вплоть до зданий в таких провинциальных городах, как Ярославль[9]иАхтырка[10]. Иногда эти утверждения некритично воспроизводят в современных краеведческих изданиях.

Экзаменационный билет № 23

23.1. Архитектура, монументальная живопись и скульптура Древнего Египта Среднего царства.

Искусство Среднего Царства (XXI в. — XVIII в. до н. э.)

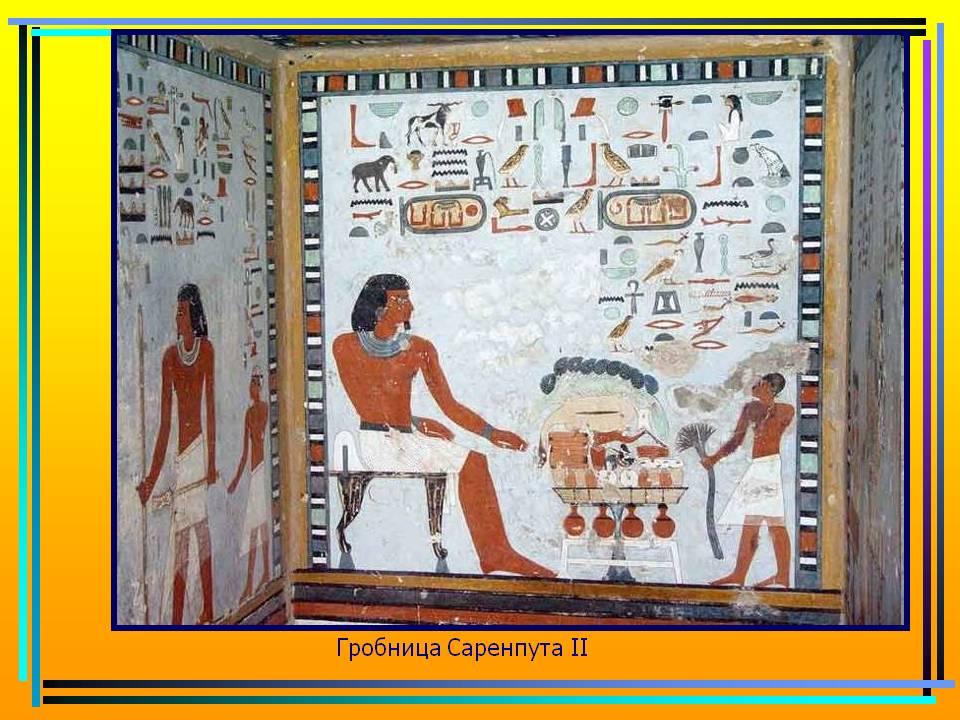

Хотя искусство Среднего царства тщательно соблюдало традиции и каноны Древнего, оно не осталось совершенно тем же самым. После долгого периода смуты и распада Египта на отдельные номы (области) государство в XXI веке до н. э. снова объединилось под властью фиванских правителей — этим знаменуется начало Среднего царства. Но теперь централизация уже не была столь абсолютной, как прежде. Местные правители, монархи, стали богаче и самостоятельнее. Они постепенно присваивали себе привилегии, прежде принадлежавшие только царю, — привилегии высоких титулов, религиозных церемоний, уподоблений Осирису и Хору. Теперь гробницы вельмож располагались не у подножия царских пирамид, а отдельно, на территории номов. Пирамиды же стали скромнее, меньше размерами; уже ни один фараон не отважился на сооружение таких гигантских усыпальниц как Хеопс или Хефрен.

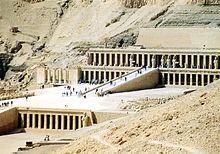

Наиболее значительным из подобных памятников была усыпальница царя Ментухотепа II в Дейр-эль-Бахри. Это приводит к тому, что с одной стороны снижается пафос монументальности, и поскольку заупокойные культы становятся делом более повсеместным, то в искусстве, особенно в искусстве местных школ, проявляется оттенок сниженности, обиходности. А отсюда усиление жанровых «вольностей» в трактовке сюжетов, в композиции. В портрете усиливаются черты индивидуальной характерности. С другой стороны, каноны всё-таки преобладают и, имея за собой слишком уж большую давность, поневоле сбиваются на шаблон и схему.

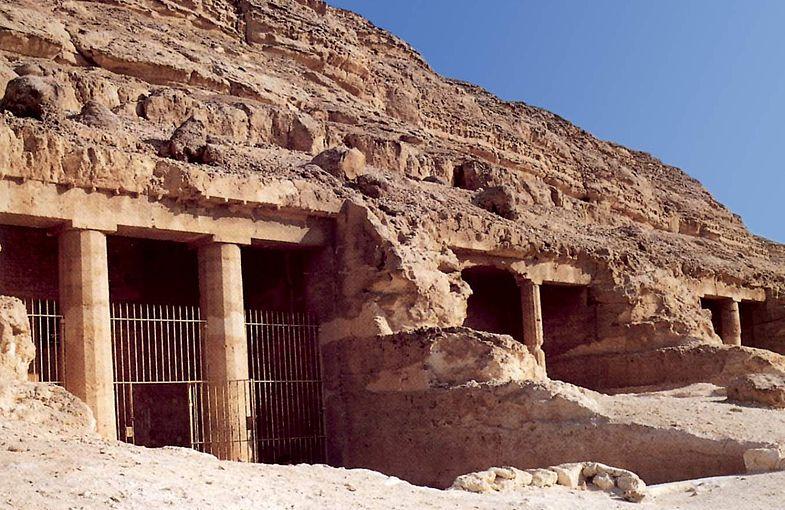

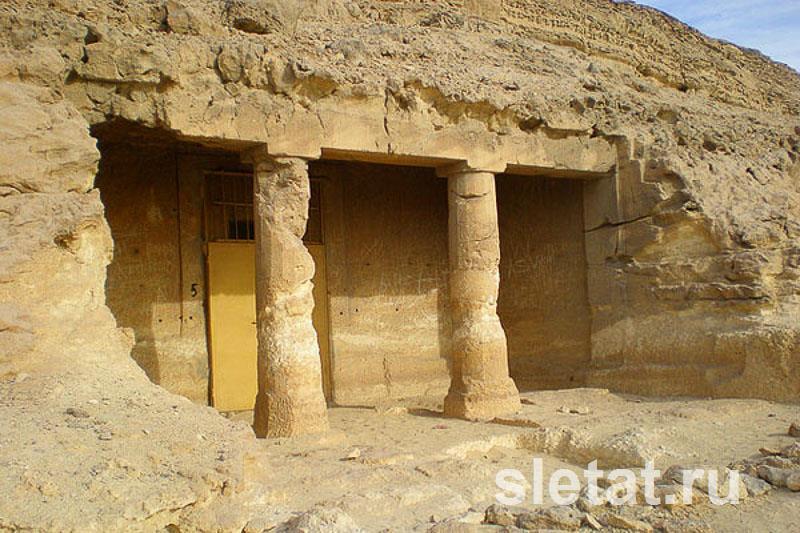

Три уровня террас Храм Хатшепсут Стенопись

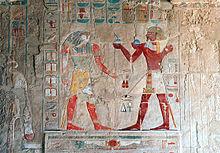

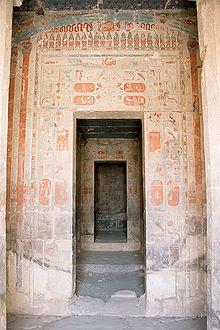

Уникальные рельефы храма в Дейр-эль-Бахри, потрясающие высочайшим уровнем своего исполнения, повествуют об основных событиях царствования Хатшепсут. Так, на стенах портика нижней террасы изображена доставка обелисков царицы из Асуана в Карнак и ритуальные сцены, связанные с идеей объединения Верхнего и Нижнего Египта. Рельефы второй террасы повествуют о божественном союзе родителей Хатшепсут — бога Амона и царицы Яхмес и о знаменитой военно-торговой экспедиции в далекую страну Пунт, снаряжённой царицей на 9-м году правления. Идея единства Обеих земель встречается ещё раз на перилах пандуса, соединяющего вторую и третью террасы храма. Нижние основания этой лестницы украшены скульптурными изображениями гигантской кобры — символа богини Уаджет, — хвост которых поднимался вверх по верхней части перил. Голову змеи, олицетворяющую покровительницу Нижнего Египта Уаджет, своими крыльями обрамляет сокол Хор Бехдетский, бог-покровитель Верхнего Египта.

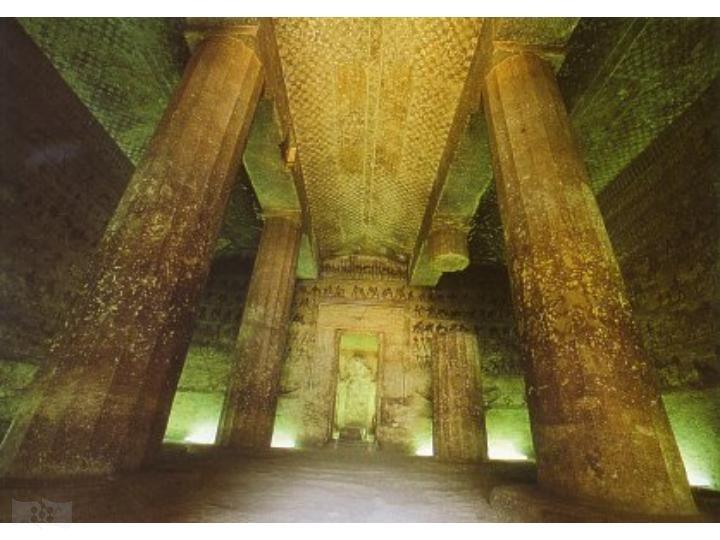

Вход в святилище

Искусство Среднего царства представляло собой сложное явление. В условиях политической борьбы и фараоны и номархи использовали и искусство. Возвеличивание себя на манер древних фараонов снова вошло в моду. Хоть и стало невозможным возводить такие же величественные пирамиды, во внутреннем оформлении старались подражать во всем. Особено это подражание затронуло монументальную живопись. Это подражание очень ярко видно при сравнении сцены охоты в пустыне в гробнице визиря Антефокера в Фивах с подобной же сценой в заупокойном храме фараона Сахура. Та же часть пустыни, огороженная сеткой, внутри которой загнаны звери; так же слева и в той же условной позе, что и фараон Сахура, изображен Антефокер. За Антефокером идет оруженосец, изображение которого, согласно канонам, в два раза меньше изображения хозяина. При дальнейшем сравнении видно, что сцена охоты Антефокера в основных чертах воспроизводит композицию, созданую в древнем царстве. Подобное повторение древних образцов прослеживается в искусстве начала Среднего царства и на ряде других сюжетов. Иным характером отличаются памятники, созданные в ряде местных центров, в частности при дворах правителей номов, расположенных в Среднем Египте. Именно в этих центрах начали развиваться передовые художественные направления в искусстве начала Среднего царства. Как следствие политической и экономичесткой самостоятельности, приобретенной этими номами в конце Древнего царства. Номархи чувствовали себя хозяевами своих областей, так же возвеличивали себя, но появилось как бы больше культурных центров – так как номы, как и фараоны, так же окружали себя искусными зодчими, скульпторами, художниками.

Известная самобытность общественной среды способствовала преодолению местными художниками ряда традиций: для их произведений характерны поиски новых способов передачи окружающего мира, что соответствовало новым задачам, стоящим перед искусством Падение Древнего царства нарушило казавшиеся незыблемыми устои, что способствовало известному росту индивидуалистических стремлений, поиску более конкретных знаний, что, в свою очередь, привело к большей реалистичности в искусстве.

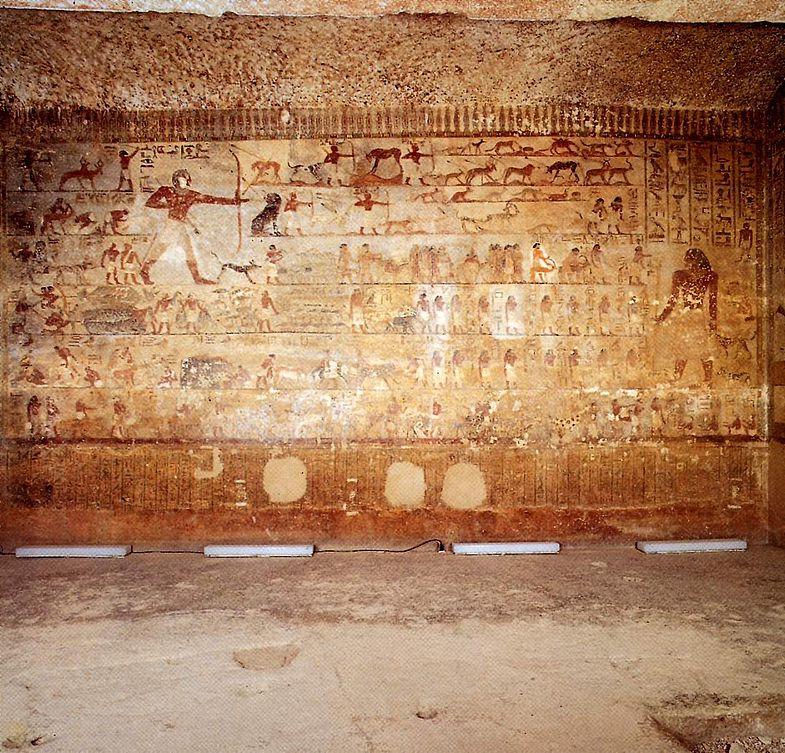

Росписи на стенах гробниц номархов Среднего Египта представляют собой подлинные картины жизни.

Изображения на стенах дополняются написанными тут же автобиографиями номархов, изложенными прекрасным литературным языком. Художники стремятся изображать события со всей доступной им конкретностью. Сравнение одинаковых по тематике сцен из этих гробниц и из гробниц придворной знати наглядно показывает из различия.

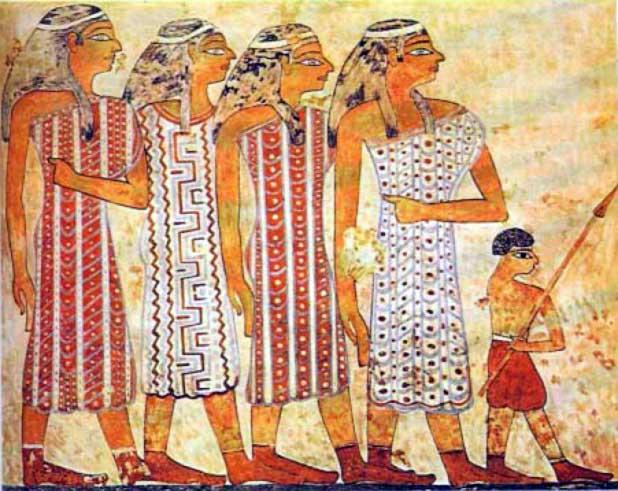

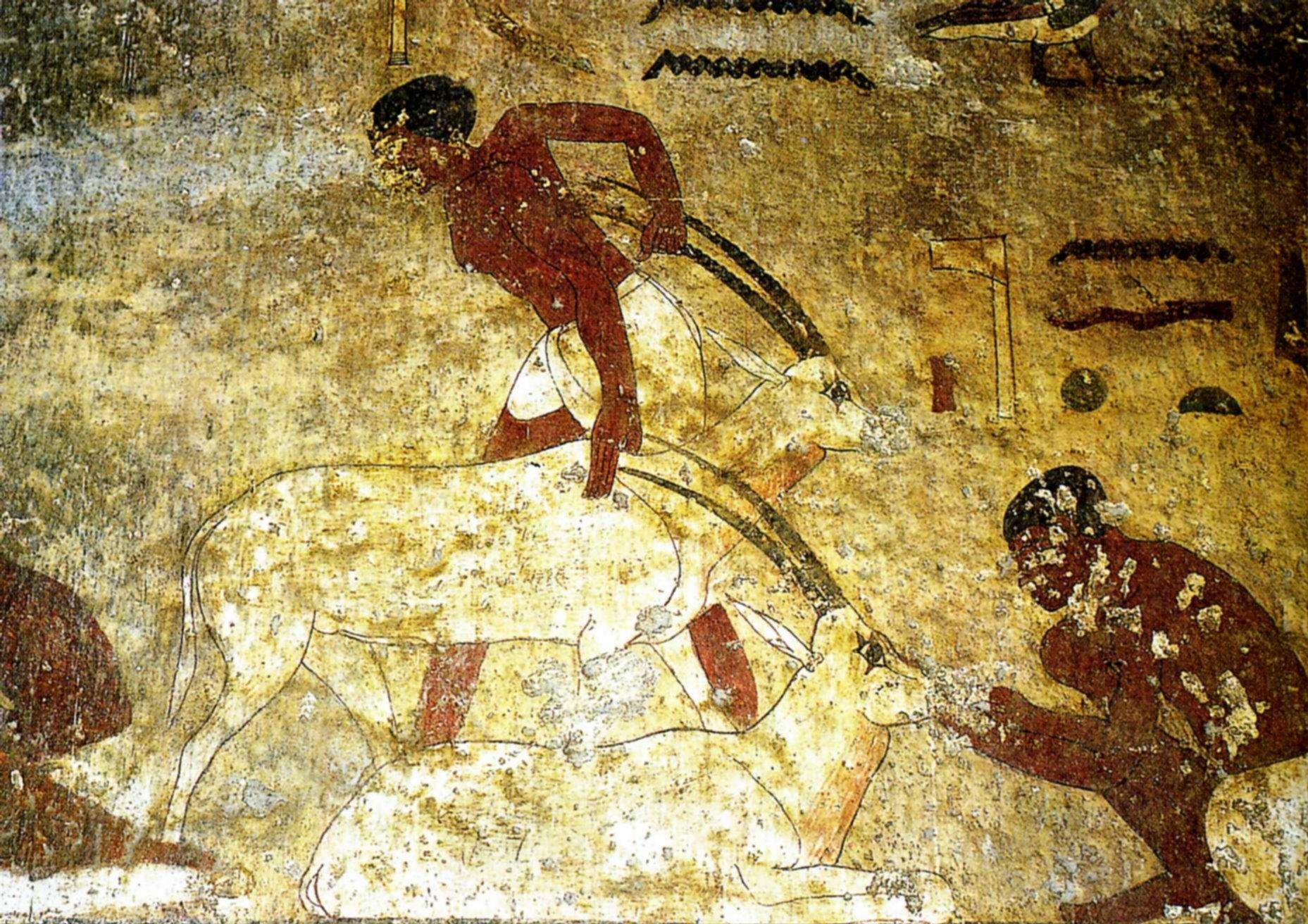

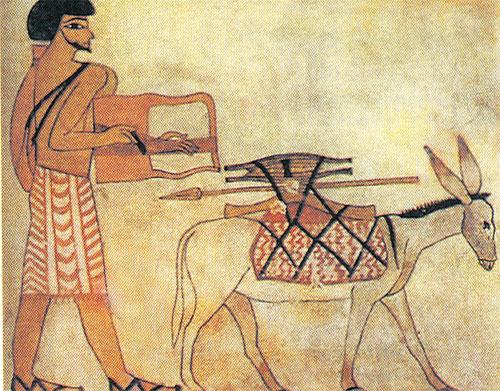

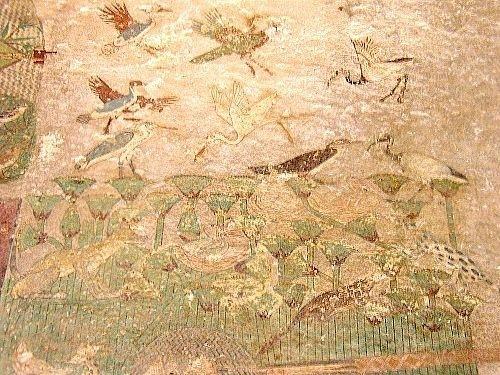

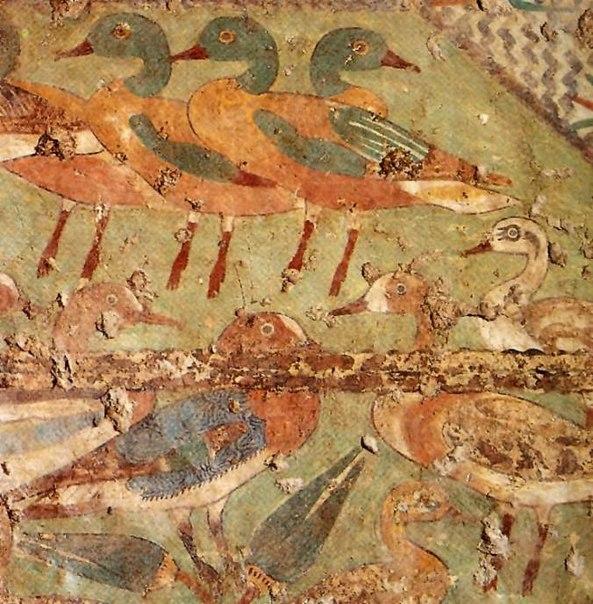

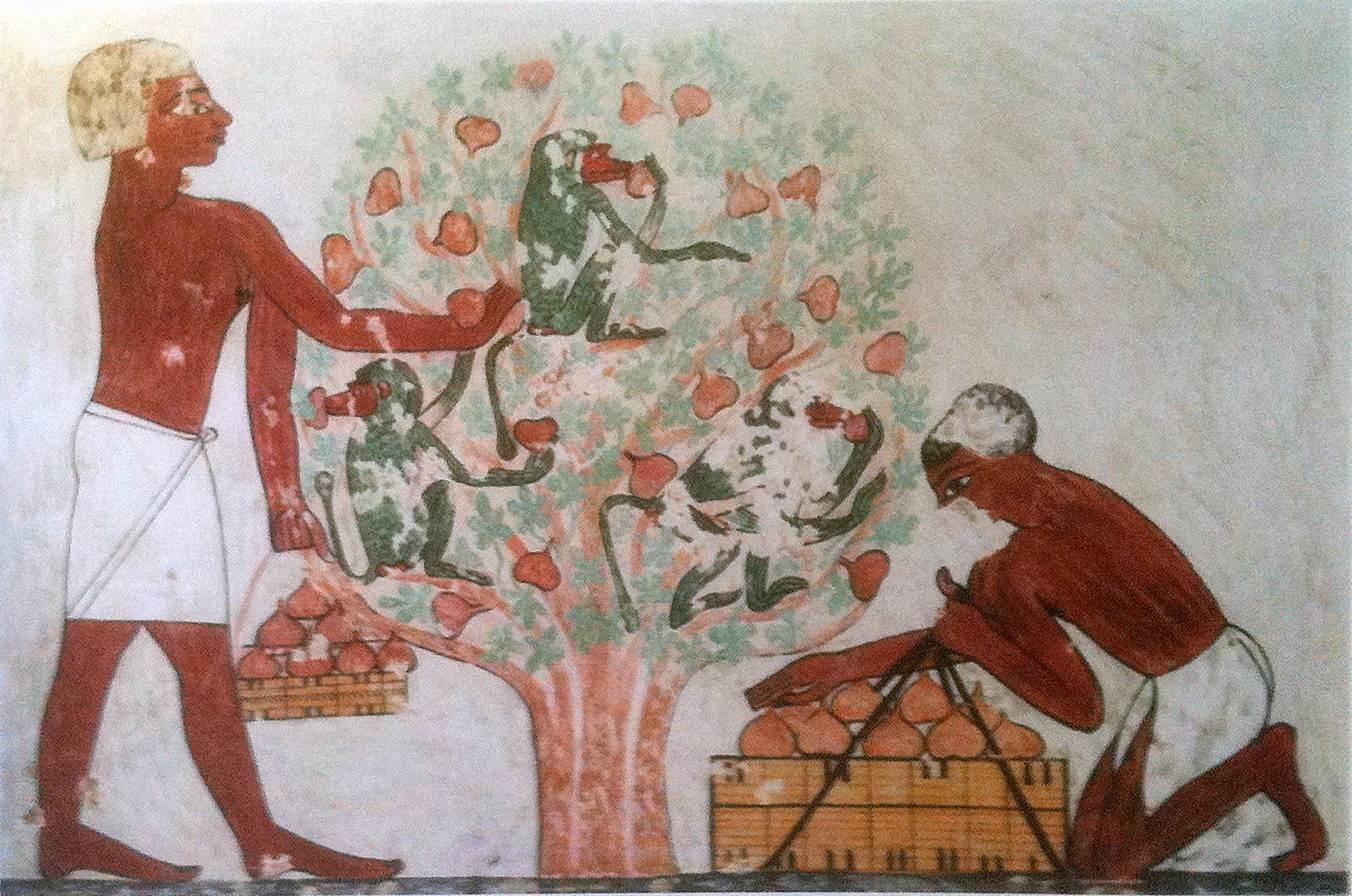

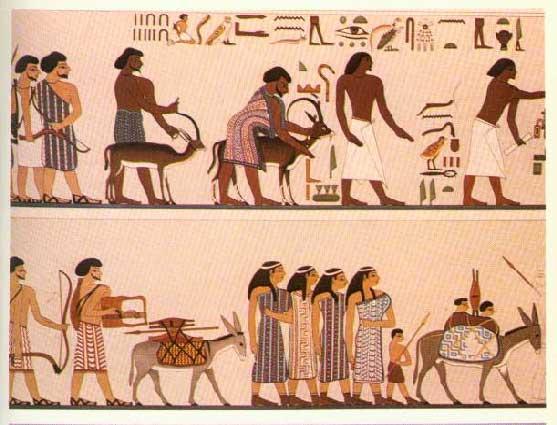

Рассмотрим ту же сцену охоты в пустыне, но в гробнице номарха 14 нома Сенби. Несмотря на то, что изображение сцены в общем остается прежним (слева – охотник, справа — загон) и многие фигуры зверей имеют свои прототипы в Древнем царстве, тем не менее все изображение явно отличается большим реализмом. Вместо условного расположения зверей по рядам они даны на разных уровнях на фоне песчаных холмов пустыни. Сенби изображен в естественной живой позе: он остановился на бегу и, опираясь на левую ногу, внимательно целится в намеченного зверя. Спутник Сенби – одного с ним роста, причем оба они одеты так, как фактически и одевались воины-охотники. Не менее своеобразна и сцена охоты в гробнице номарха 15 нома Тхутихотепа, где престарелый номарх стоит возле загона, опираясь на посох и кутаясь в плащ, и наблюдает, как охоятся его сыновья. Новую трактовку прежних сюжетов можно также найти и во многих других случаях, особенно в сценах различных работ, где художник, изображая представителей низших слоев населения, был менее связан каноном. Встречаются и новые сюжеты, например, таково известное изображение прихода кочевников. Но наибольшего успеха достигли художники в изображении животных, где они также были менее всего стеснены каноном. В знаменитых росписях со сценой охоты среди нильских зарослей из гробницы номарха 16 нома Хнумхотепа II дана новая трактовка природы зарослей папирусов с летящими птицами и охотящимися дикими кошками. И птицы и животные изображены в различных живых позах, новшеством является и богатство красок: применены не только новые оттенки (густо-оранжевый, желтовато-серый и другие), но и даются переходы одного цвета к другому. Серебристая голубизна чешуи на спине рыбы незаметно переходит в розовато-белую окраску брюшка, голубой затылок цапли – желтовато-белую шею. Настенные росписи перестают быть более графикой, чем живописью. Росписи отличаются смелым сопоставлением цветовых пятен: на фоне нежной зеленой листвы выделяется яркое оперение удода. Интересно дана расцветка кошки, где художник при помощи серовато-коричневых мазков по желтому фону попытался передать пушистую шерсть животного. Среднее царство было важным и плодотворным периодом в истории египетской монументальной живописи. Наряду с творческой переработкой наследия Древнего царства оно создало много нового.

Растреллиевское барокко Википедия

Елизаве́тинское баро́кко (барочно-рокайльный стиль, монументальное рококо[1]) — термин для обозначения архитектуры русского барокко эпохи Елизаветы Петровны (1741—1761). Крупнейшим представителем этого направления был Ф. Б. Растрелли, откуда второе название этого извода барокко — «растреллиевское». В отличие от предшествующего ему петровского барокко, елизаветинское барокко знало и ценило достижения московского барокко конца XVII-начала XVIII вв., удержав сущностные для русской храмовой традиции элементы (крестово-купольная схема, луковичные или грушевидные пятиглавия).

Елизаветинское барокко (иногда от него отделяют «аннинское», однако различие между ними условно) тяготело к созданию героизированных образов с целью прославления могущества Российской империи. Растрелли спроектировал величественные дворцовые комплексы в Петербурге и его окрестностях — Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергоф. Растрелли свойственны исполинские масштабы построек, пышность декоративного убранства, двух-трехцветный окрас фасадов с применением золота. Мажорный, праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё русское искусство середины XVIII века.

Самобытную страницу елизаветинского барокко представляет творчество московских архитекторов середины XVIII века — во главе с Д. В. Ухтомским и И. Ф. Мичуриным. В Петербурге при Елизавете Петровне трудилась плеяда отечественных зодчих — крепостной архитектор Ф. С. Аргунов, С. И. Чевакинский, А. В. Квасов и др. На храмовой архитектуре специализировался итальянец П. А. Трезини. За исключением украинских построек А. В. Квасова, А. Ринальди, Г. И. Шеделя, елизаветинское барокко осталось стилем столичным и мало затронуло русскую провинцию.

После смерти Елизаветы Петровны основные строительные заказы были переданы итальянцу Антонио Ринальди, который прежде работал для «молодого двора» в Ораниенбауме. Он отказался от грандиозности растреллиевских начинаний и привнёс в придворное зодчество элементы камерного стиля рококо. В продолжение 1760-х Ринальди, как и другие ведущие архитекторы, преодолел притяжение отживавшего свой век барокко и приступил к освоению эстетики классицизма.

- Культовые здания

Работы Франческо Растрелли в Петербурге

Многие туристы приезжают в Санкт-Петербург для того, чтобы насладиться великолепной архитектурой города. Но мало кто знает, что большинство шедевров дворцового Санкт-Петербурга создал один и тот же потомственный архитектор эпохи барокко — Франческо Бартоломео Растрелли.

Итальянец по происхождению Франческо Растрелли прожил в России около 50 лет. За это время он внес огромный вклад в строительство дворцов, резиденций, церквей и монастырей города. В честь архитектора названа площадь в городе: площадь Растрелли.

Что посмотреть

Архитектура Петербурга была для России XVIII века чем-то невероятным и роскошным. Созданная в соответствии с европейской модой, новая столица разительно отличалась от Москвы и всех прочих крупных городов. Огромный вклад в строительство внесли иностранные архитекторы, в том числе, и наш сегодняшний герой — Франческо Растрелли. Ниже представлены самые известные его произведения, которые привлекают туристов до сих пор.

Все творения архитектора объединяет любовь к российской государственности. Зодчий использовал при проектировании: ритм вертикалей, сдвоенные колонны, огромные окна, волюты, контраст между объемами и формой, ритм вертикалей, статуи и вазоны. Активно использовались и «народные» приемы из архитектуры более раннего времени: позолота, растительный орнамент, декоративность.

Зимний дворец

До того, как Петр I ввел моду на роскошные дворцы со множеством зал разного предназначения, правители России предпочитали жить в традиционных древнерусских палатах. Украшались подобные строения каменной или деревянной резьбой, а внутри имели достаточно запутанное строение.

В императорское время все стало по-другому. Жаждущая иметь шикарный дворец, какого нет во всем мире, Елизавета Петровна приказала Растрелли разработать проект масштабного архитектурного сооружения. Мастер вместо одного строения создал целый комплекс, который до сих пор является визитной карточкой Санкт-Петербурга.

Сложно представить город без Эрмитажа (находится в Зимнем Дворце). Туристы всего мира стремятся обойти его за один день. Но такой подвиг не всем под силу: протяженность фасадов 210 метров, в самом Зимнем 1057 комнат и 117 лестниц.

Здание поражает своей красочностью и движением. Ритм задают колонны, вертикали колонн визуально продолжают скульптуры и вазы. Яркий цвет фасада в сочетании с белыми колоннами и золотыми капителями выглядит торжественно.

Обязательно стоит прогуляться и по самому Дворцу. В интерьерах Зимнего царствует роскошь: зеркала, узоры и лепнина, обилие цвета в комнатах.

Почувствуйте себя по-королевски: когда-то здесь жила императрица, а к подъезду (северный корпус) приезжали кареты ее гостей.

Больше всего обращает на себя внимание мощный фасад здания, богато украшенный и по-императорски масштабный. Архитектор идеально вписал массивное сооружение в общий площадной комплекс. Работал мастер и над внутренним убранством некоторых залов, которые поражают своей роскошностью и в то же время геометрической строгостью.

Помимо этого, Растрелли работал над Екатерининским и Летним дворцами в Царском Селе, занимался благоустройством Петергофа и разрабатывал проекты домов и дворцов для многих богатых горожан. Имя мастера неразрывно связано с Петербургом и тем обликом, который столица империи приобрела к началу XIX века.

Больше информации о Зимнем Дворце

Екатерининский дворец в Царском Селе

Дворец часто называют «голубой мечтой барокко». Растрелли сохранил общую композицию старого дворца, но полностью его перестроил: выровнял корпуса, превратил галереи в Большой зал и парадные апартаменты. Дворец блистает позолотой и другими декоративными элементами в духе «барокко»:

- картины на потолке,

- скульптуры атлантов,

- вазы.

Особенно стоит посетить отреставрированную Янтарную комнату: предмет гордости Елизаветы Великой и восхищения современников.

Большой дворец в Петергофе

Туристы приезжают в «столицу фонтанов» ради парков, фонтанов и архитектуры. Величественный Большой дворец был резиденцией Петра Великого, который принимал активное участие в его создании. Франческо Растрелли по поручению Елизаветы дополнил боковые галереи Церковным и Гербовым корпусами, украсил позолотой и живописью залы, галерею и парадную лестницу. Особенно ему удался Танцевальный зал в духе Версаля. Всего во дворце 30 залов и обилие кабинетов (особенно интересны Китайский и Дубовый кабинет Петра I). Обязательно стоит купить экскурсию, чтобы погулять по залам, кабинетам или почувствовать себя гостем на пышном танцевальном балу.

Закажи себе незабываемую 5.5 километровую квест-экскурсию по Петергофу

Комплекс Смольного монастыря

Cмольный собор в Санкт-Петербурге

Cмольный собор в Санкт-ПетербургеЕще одна из «визиток» Санкт-Петербурга это Смольный собор (ранее Воскресенский девичий монастырь).

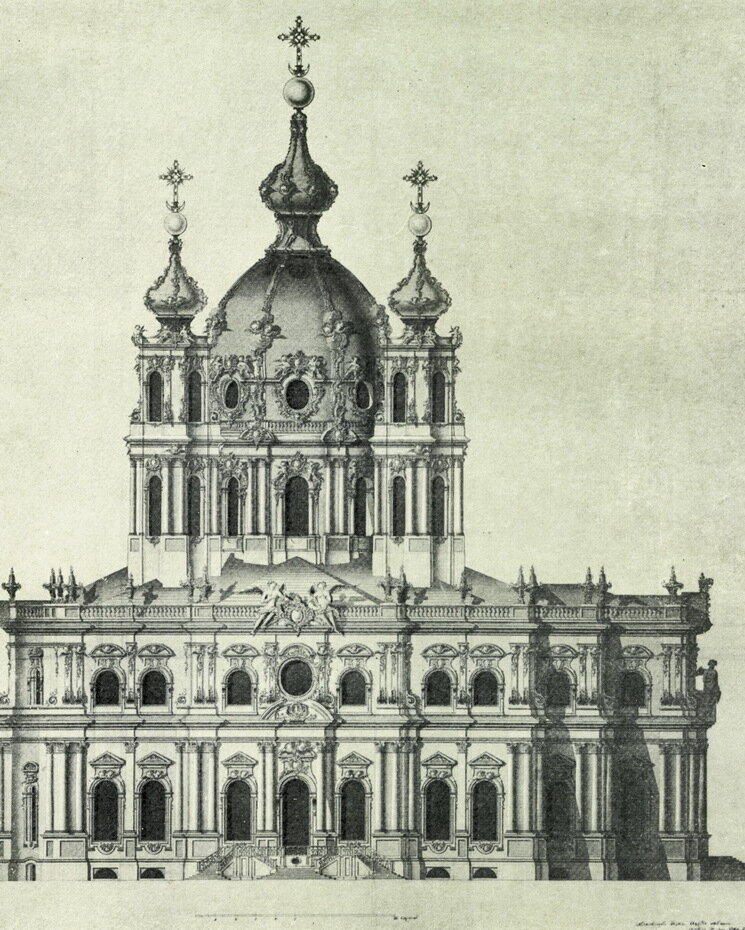

Как и другие архитекторы-итальянцы, Растрелли имел глубокие познания в области культовых построек. Главное доказательство этому — комплекс Смольного монастыря, который не сумели разрушить ни время, ни большевики, ни природные катаклизмы.

Центральной частью ансамбля является одноименный собор. В нем Растрелли умело соединяет геометрическую правильность форм и кокетливые украшения, хорошо знакомые любителям стиля барокко. Необычайно яркие для православного храма цвета привлекают внимание и в то же время делают здание особенно легким, практически невесомым. Многим собор напоминает детскую игрушку, настолько радостно он смотрится на фоне местного пейзажа.

Несмотря на то, что достраивали Смольный комплекс уже без Растрелли, ансамбль полностью соответствует стилю великого мастера. Храм и прилегающие к нему постройки выглядят очень по-европейски и в то же время полностью соответствуют православным канонам.

Сложная судьба и неясное будущее Смольного собора в Санкт-Петербурге

За счет визуального разделения верхней и нижней части, собор кажется устремленным к небу. В общий стиль органично вписываются декоративные элементы в стиле «барокко». Сейчас он остается действующим храмом со службами.

Строгановский дворец (сейчас Русский музей)

Строгановский дворец

Строгановский дворецРастрелли проектировал дворец по частному заказу купца Строганова. Несмотря на занятость государственными заказами, архитектор занялся проектированием здания. Дворец богато украшен мрамором, колоннами и картинами. В оформлении есть отличительные для рода купцов элементы. На фасаде можно увидеть герб Строгановых и соболей, держащих щит с головой медведя. Оба фасада украшают портретные медальоны.

Живой квест-экскурс в историю этого шикарного дворца и его хозяинов

Аничков дворец

Одно из старейших сооружений, которое удалось сохранить на Невском проспекте.

К сожалению, в первоначальном виде этот шедевр не сохранился. Однако изображения его можно увидеть на множестве гравюр и картин, посвященных Петербургу XVIII-XIX веков.

Растрелли не работал над зданием с самого начала, он перенял проект у архитектора Земцова и активно участвовал в завершении строительства дворца, работал над убранством покоев и проектировал мебель. В связи с перестройкой здания, многая часть работы зодчего была утеряна, дворец стал более классическим. Во дворце часто проводились балы, свадьбы, собирались знаменитые писатели.

Итальянец значительно улучшил внешний вид дворца. Его лучшей идеей было поставить с двух сторон огромные купола. Это выделяло дом среди других построек города, ведь практически все они имели единый уровень высоты.

Это творение Растрелли сильно отличалось от других его произведений. В нем не так сильно проявлялась тяга мастера к массивным фронтонам и украшению центральных частей дворца. Несмотря на это, здание было признано шедевром мировой архитектуры абсолютно заслуженно.

История строительства Аничкова дворца

Чудеса архитектуры, созданные Франческо Растрелли, пользовались популярностью у его современников до прихода классицизма в архитектуре. Сохранившиеся дворцы и соборы продолжают вызывать восторг у туристов по всему миру.

Подпишитесь на канал

Графика Растрелли — АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ — LiveJournal

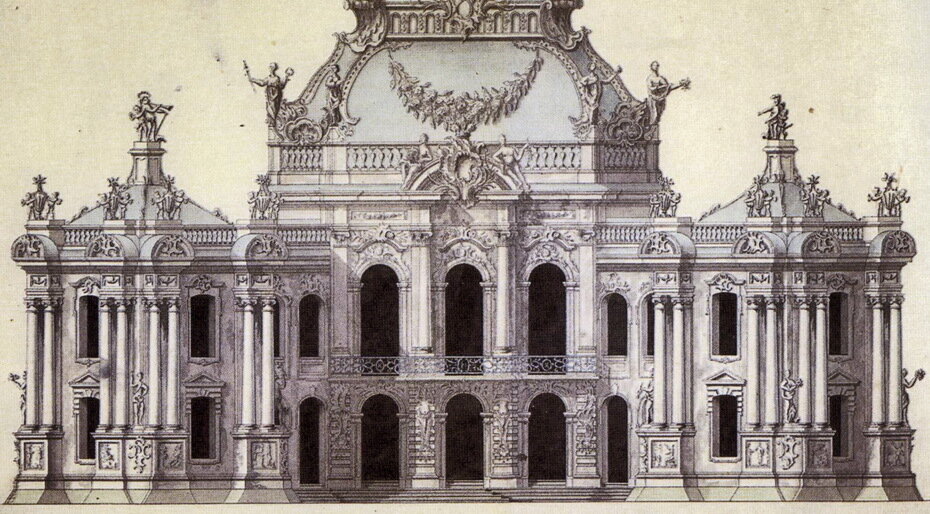

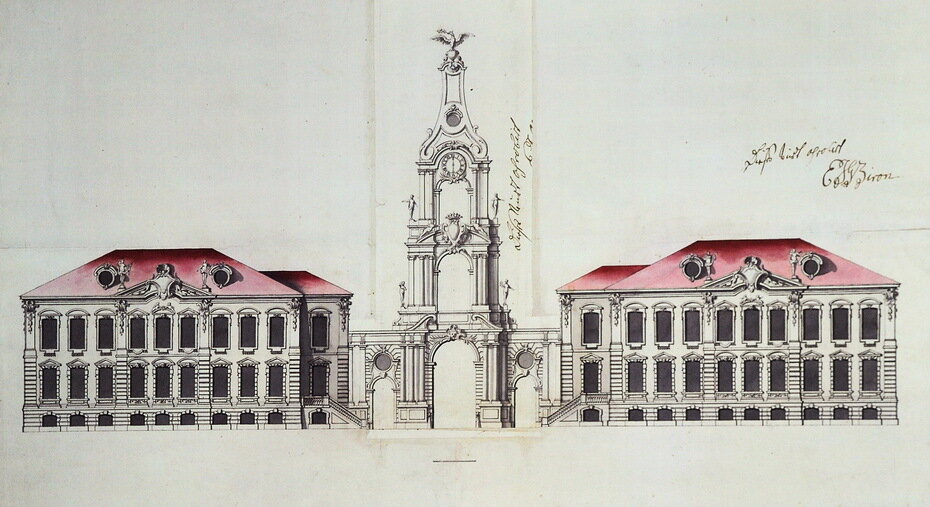

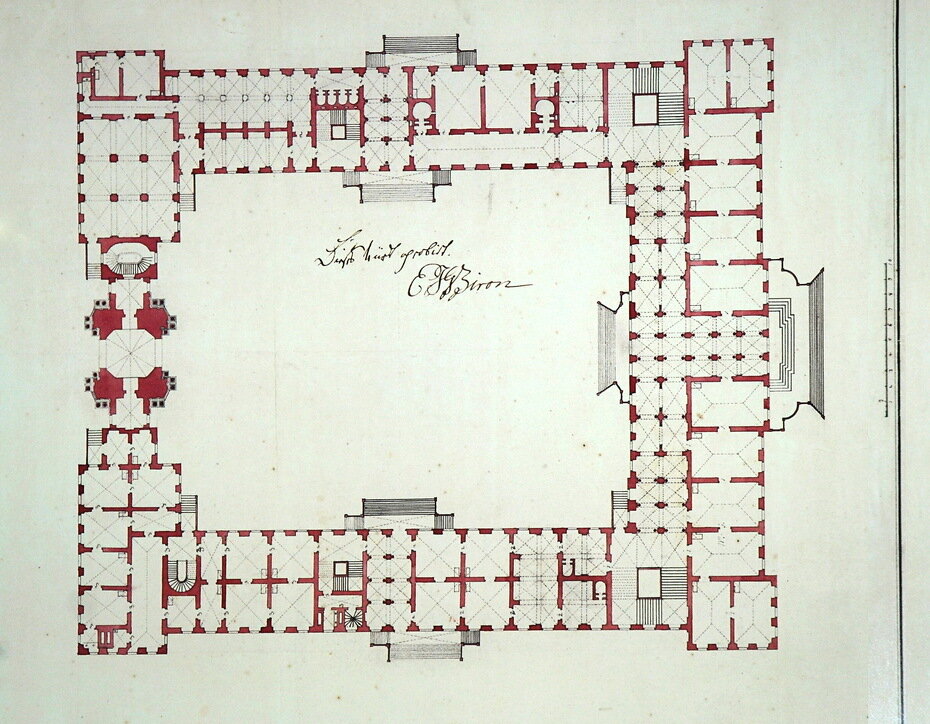

Думаю, с чем бы сюда вернуться. Фотопутешественников стало по десятку на мегабайт, так что отчетами о поезках все уже давно объелись. Предлагаю тем, кто интересуется архитектурой немного больше, новую затею. А давайте выкладывать сюда архитектурную графику — проекты, планы, обмеры. Этого материала по русской архитектуре явно в сети не хватает. Графика много публиковалась, но не у всех есть именно эти книги или, лучше сказать, есть одни, но нет других. Неплохо было бы собирать такую вот интернет-коллекцию красивых чертежей. В замысле любая архитектура всегда лучше осуществленной, она фантазийней и дороже. А потом все, как обычно. упирается в бюджет. Имеет смысл составить визуальный ряд архитектурной графики, куда вошли бы не только те здания, которые построены, но и те замыслы, которые остались на бумаге. Что-то здесь уже нередко выкладывалось на эту тему, но фрагментами или довеском к фотографиям памятников или рассказу об их истории. Я же предлагаю ввести в сообщество особый жанр постов — подборку архитектурной графики по какой-либо теме. Можно по автору, можно по зданию или комплексу. Или еще как. Естественно, их растащат в сотнях перепостов, и это хорошо. Пусть интернет заполняется качественным и востребованным контентом, а то по части подобных материалов пока не фонтан.

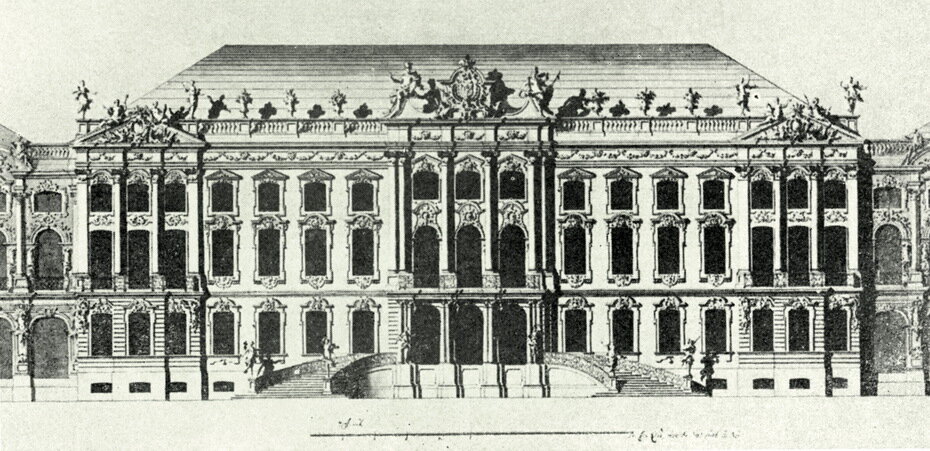

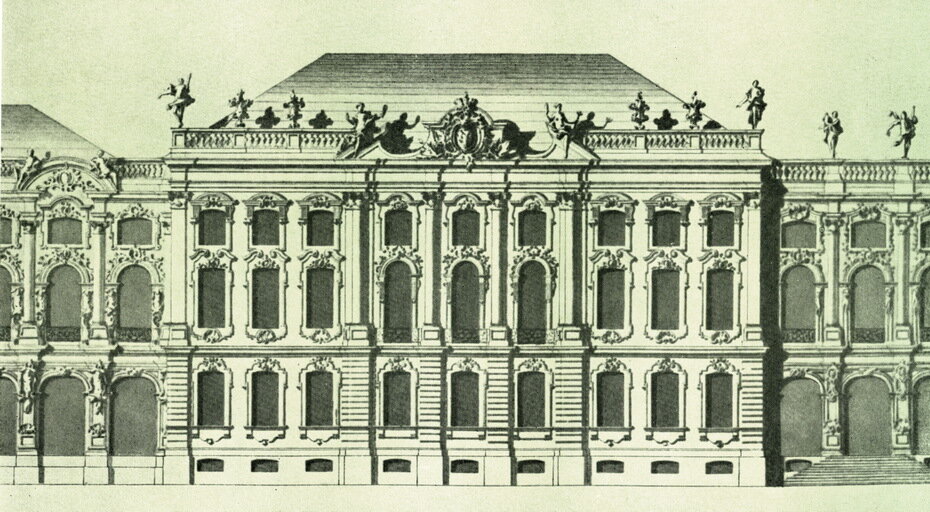

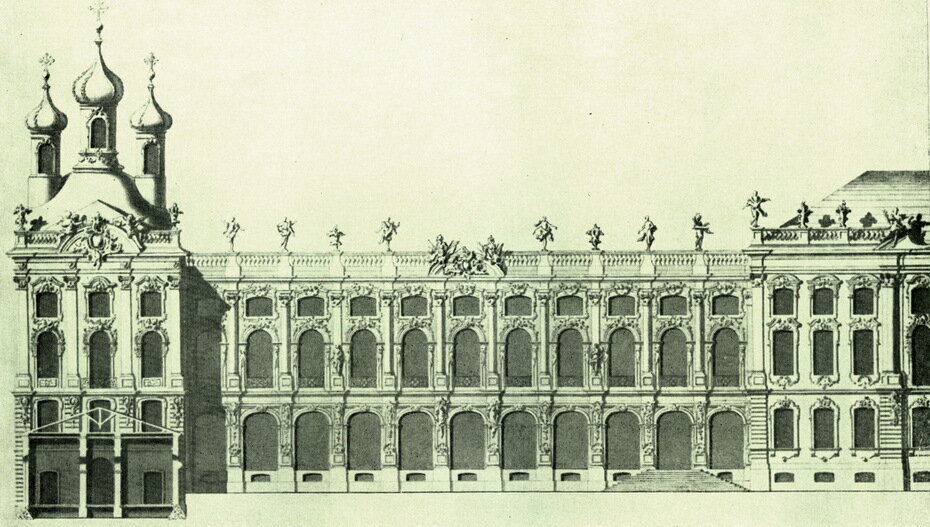

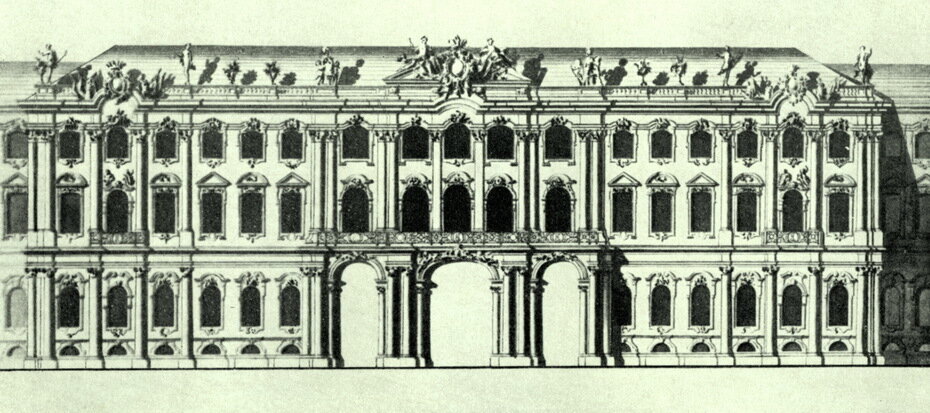

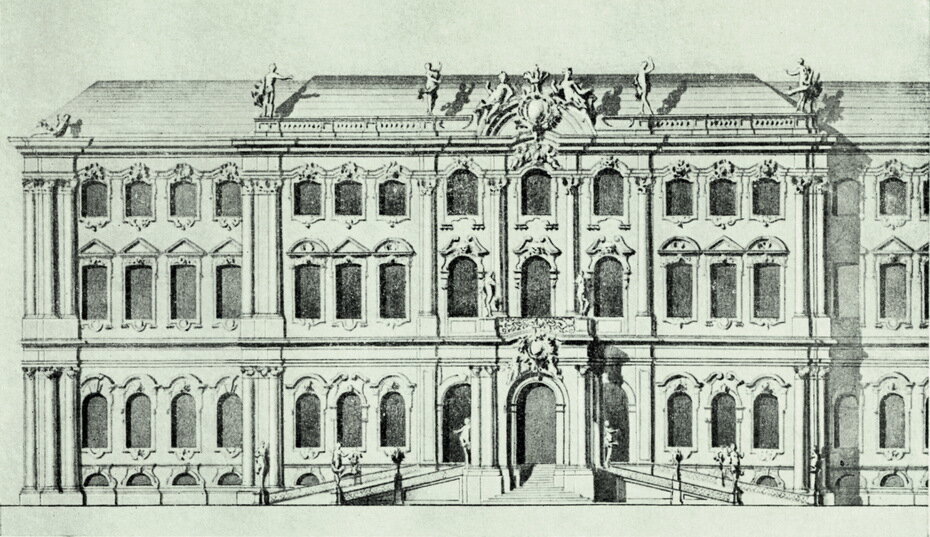

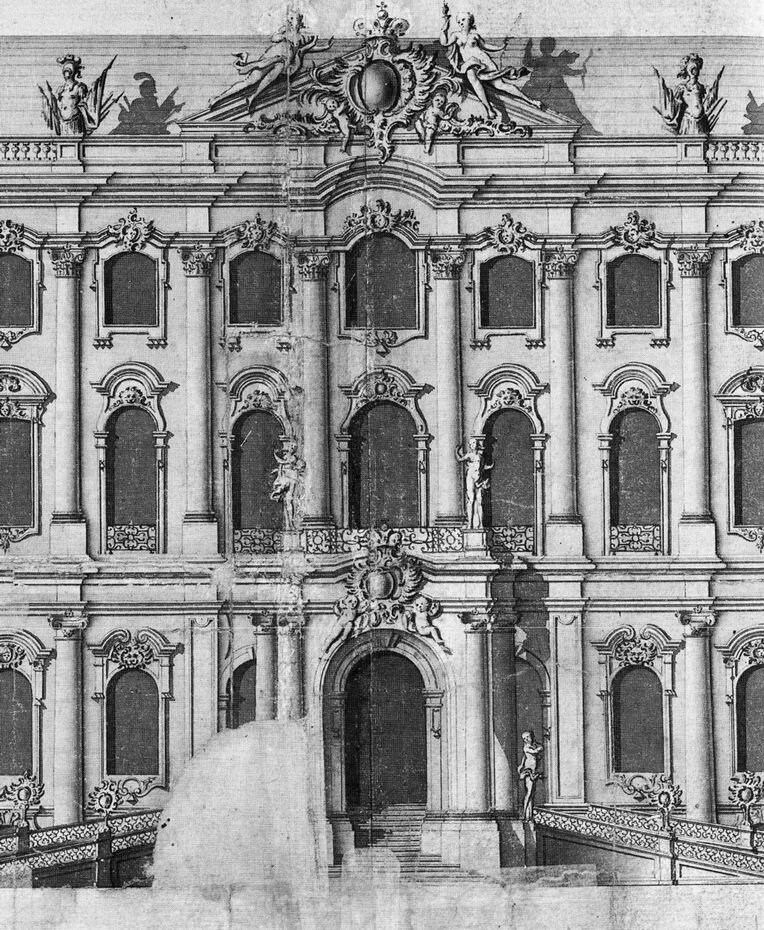

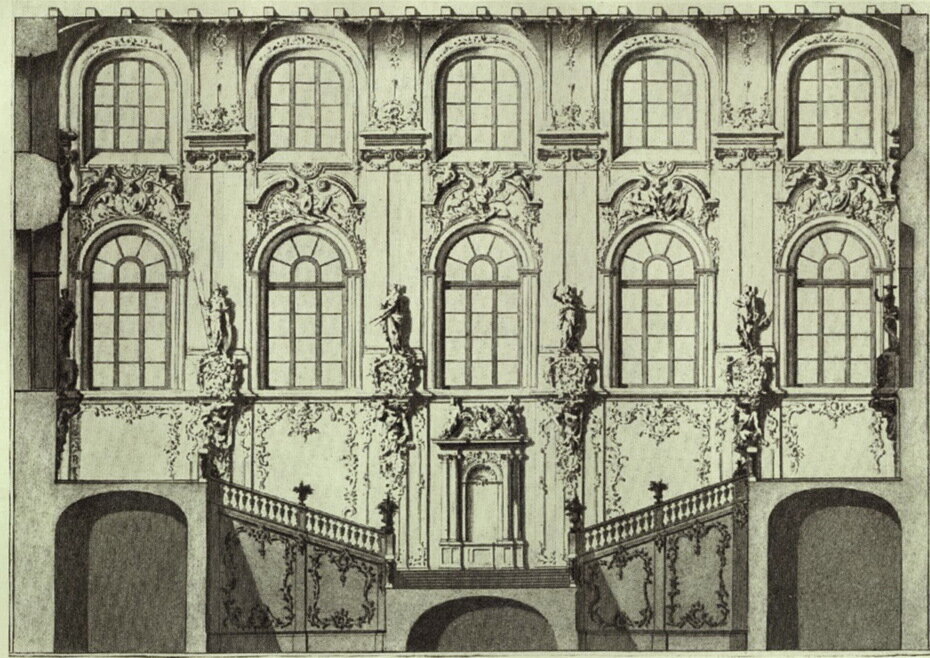

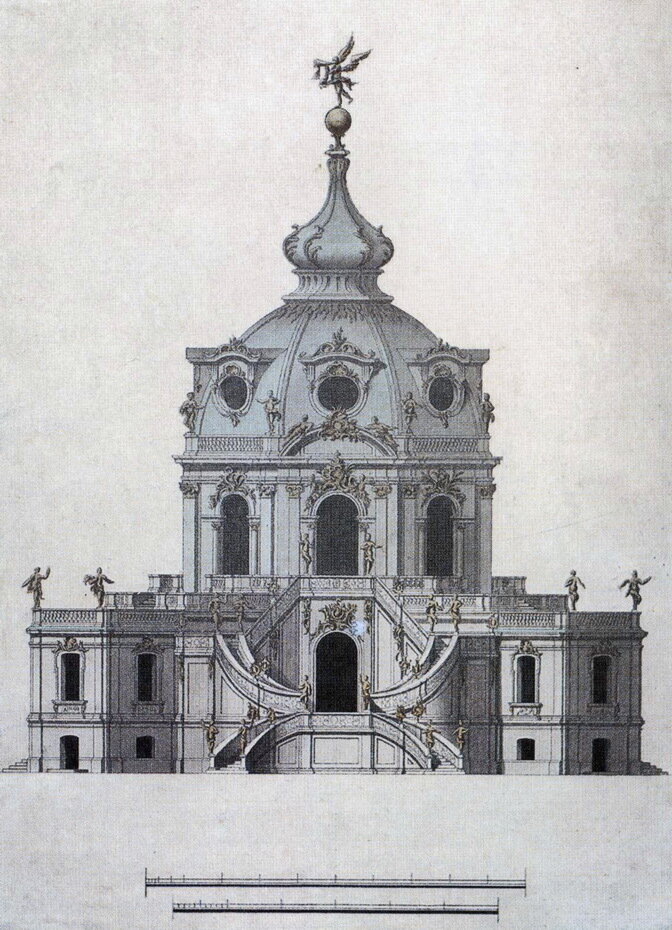

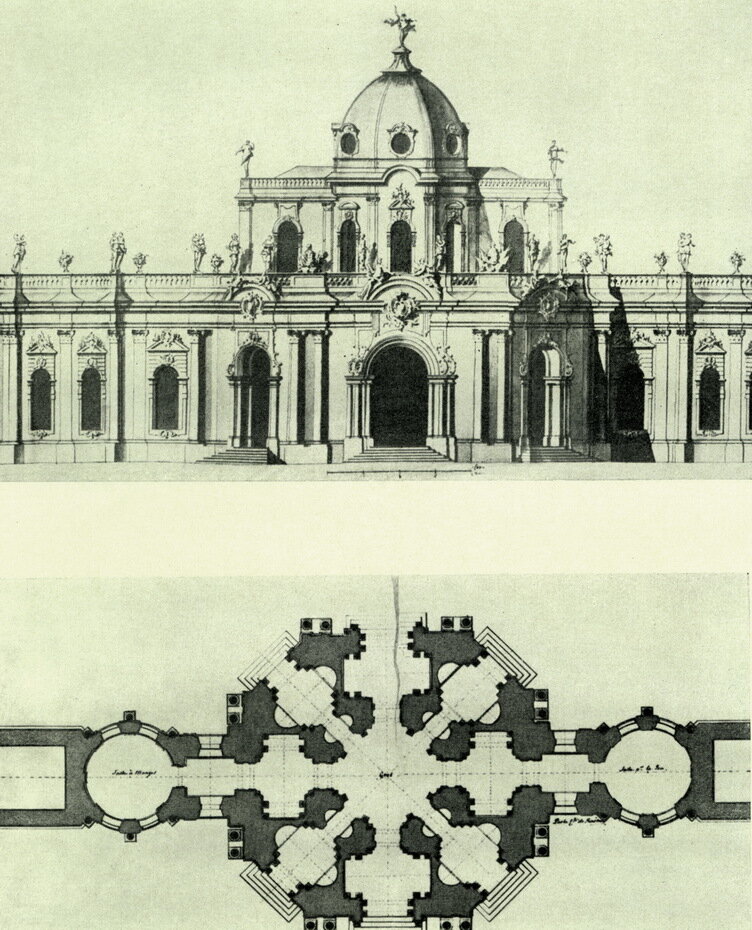

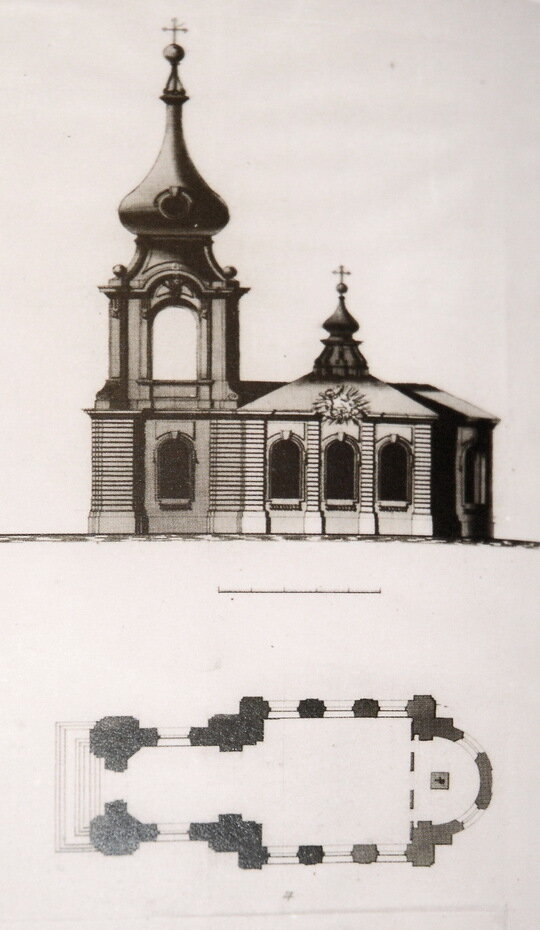

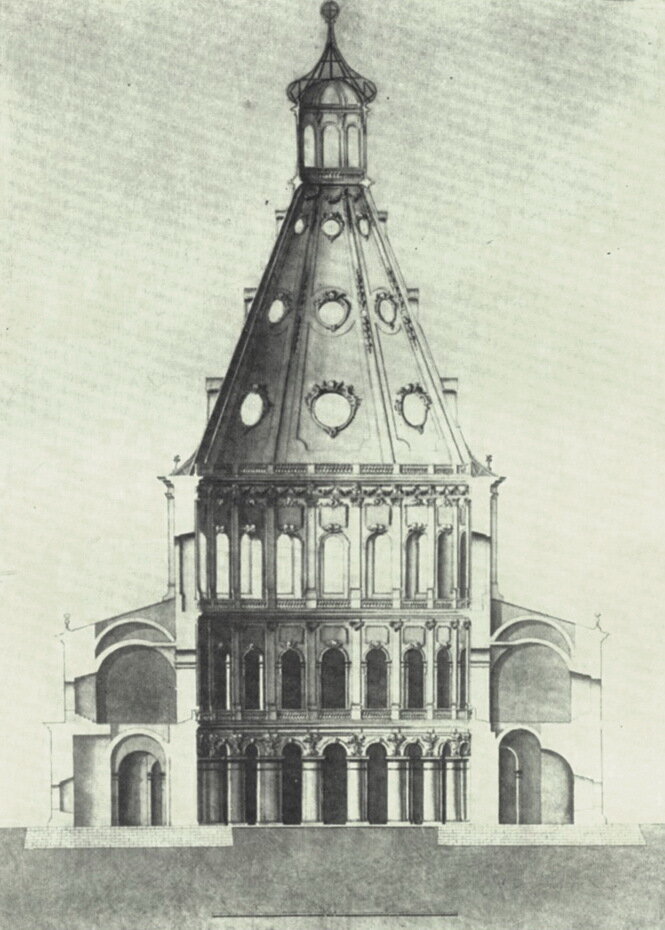

Начнем с Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771). Главная фигура русского барокко, придворный зодчий двух императриц, Анны Иоанновны и особенно Елизаветы, для которой построил все ее роскошные дворцы. Чертежи Растрелли сегодня хранятся в разных собраниях, многое опубликовано. Из русских коллекций самые крупные в музее истории Санкт-Петербурга и Эрмитаже. Из зарубежных — в Народной библиотеке в Варшаве и венской Альбертине. Сканы разного качества из литературы о творчестве Растрелли и музейных каталогов.

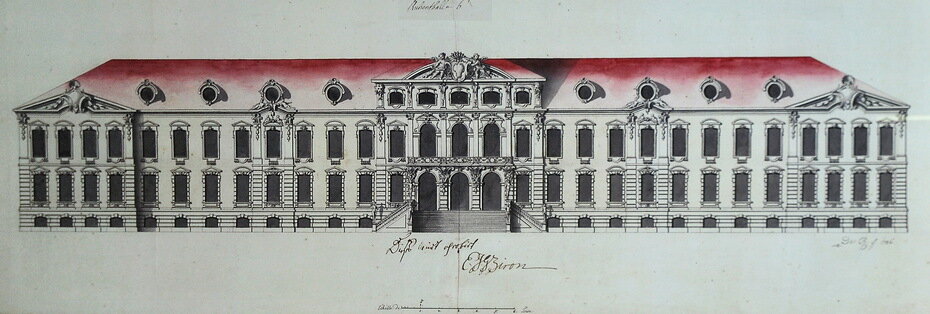

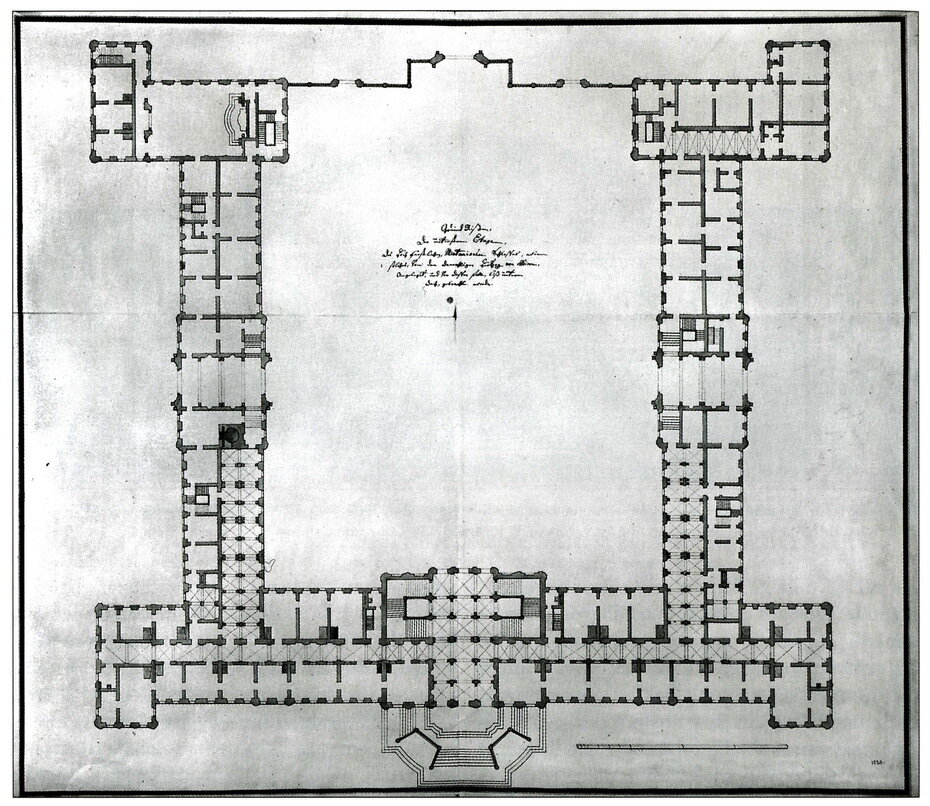

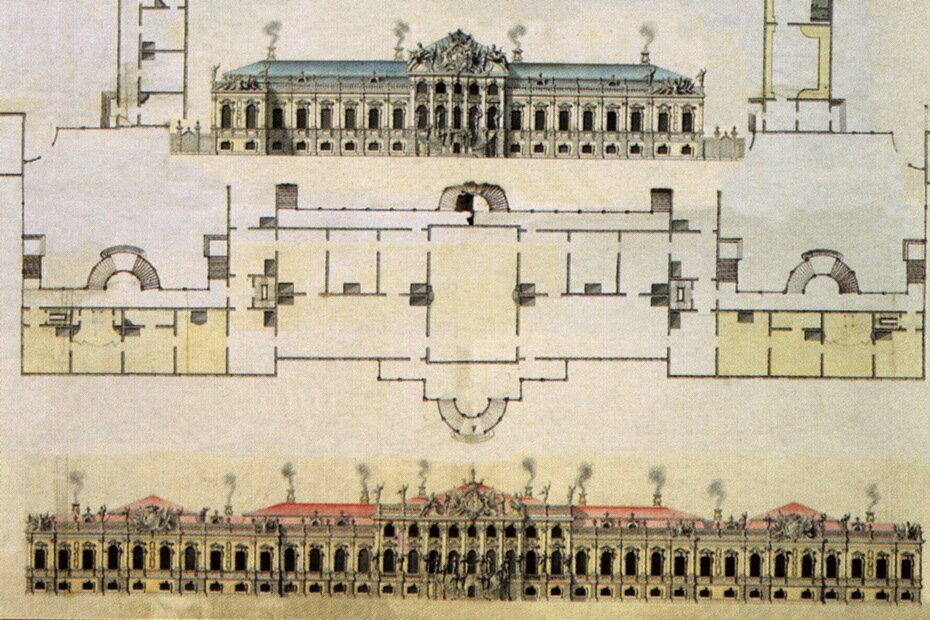

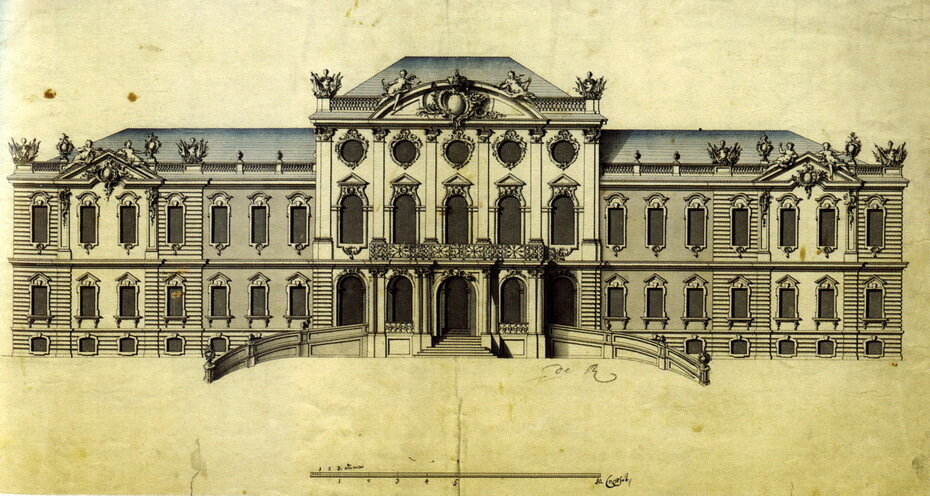

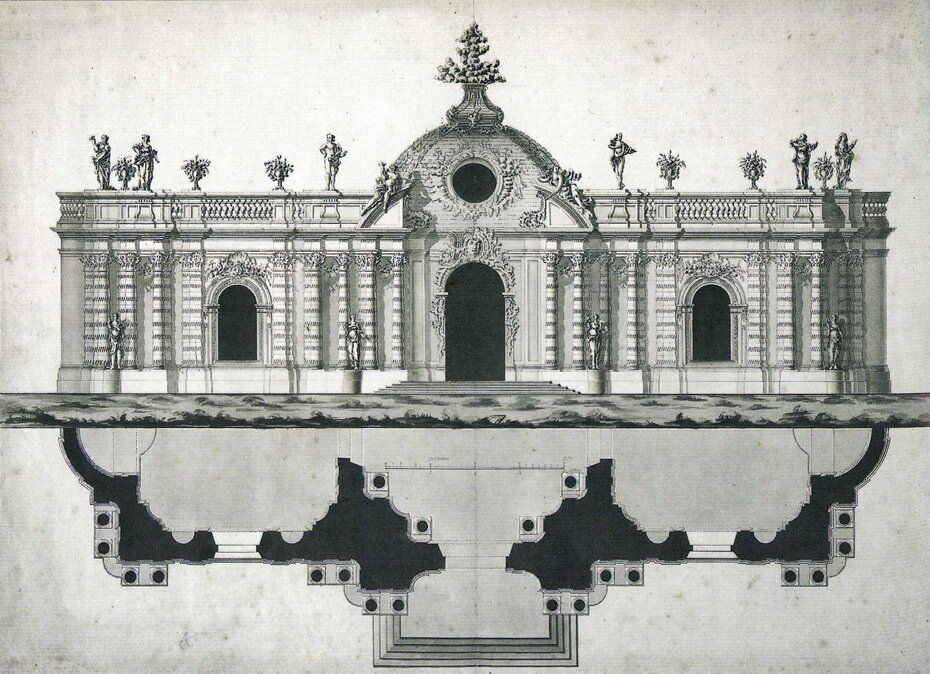

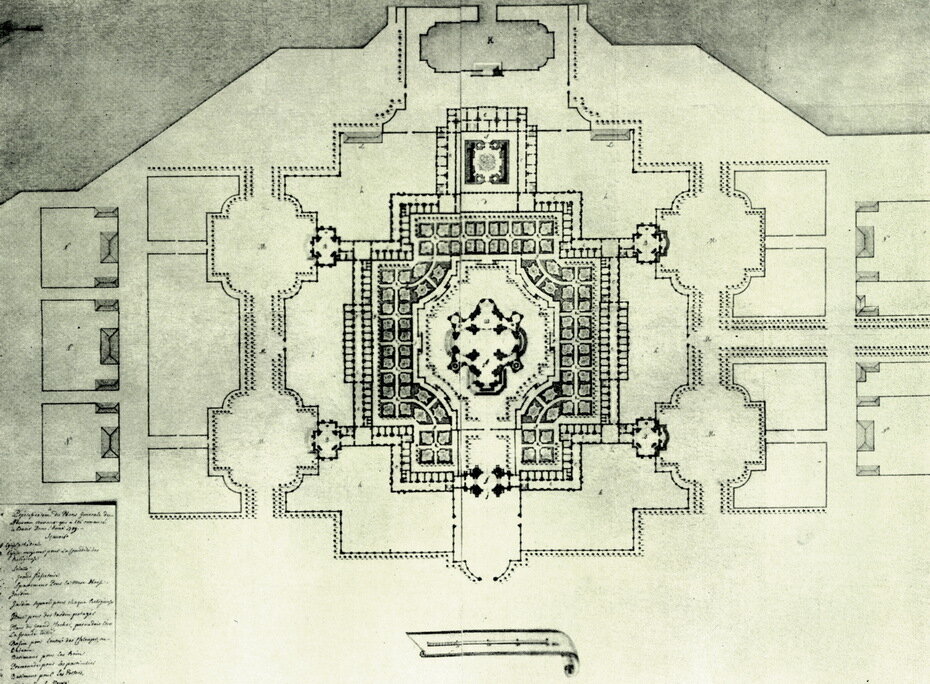

Графика раннего периода 1730-х. Дворец курляндского герцога Бирона в Рундале, заложен в 1736, достраивался и доделывался после возвращения герцога из ссылки в 1762 году. Башню с проездом во нутренний двор так и не построили.

План всего дворцово-паркового ансамбля в Рундале

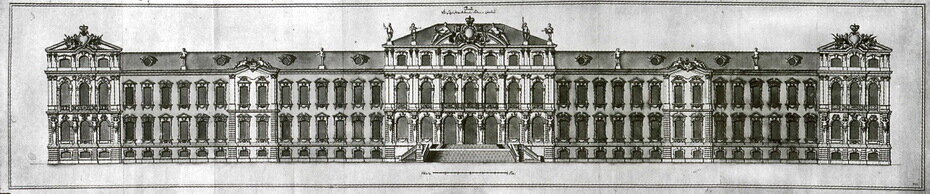

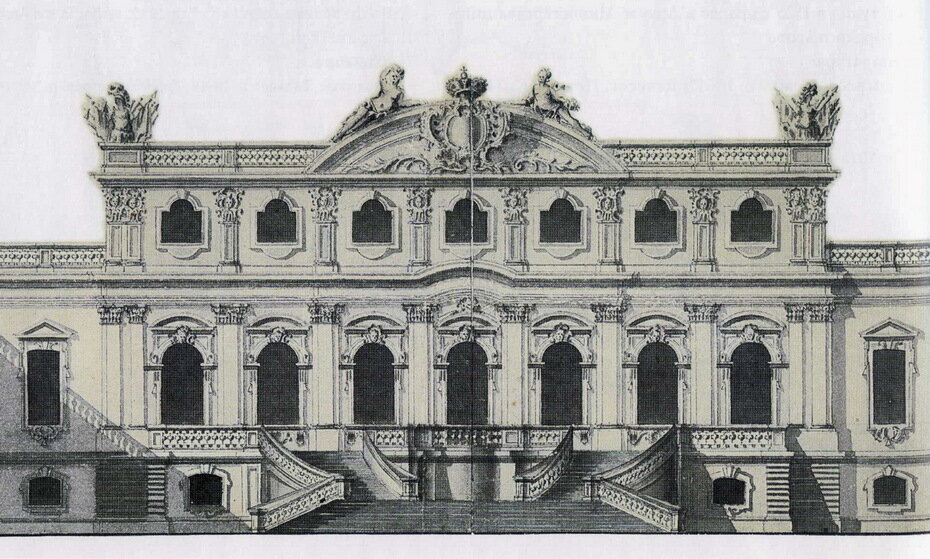

Второй дворец Бирона (а по статусу даже первый) с 1738 года строился в столице Курляндии Митаве, нынешней Елгаве. Дворцу не повезло, его со всей пышностью так и не отделали, а то, что было, неоднократно горело в пожарах. Сейчас там сидит сельхозакадемия.

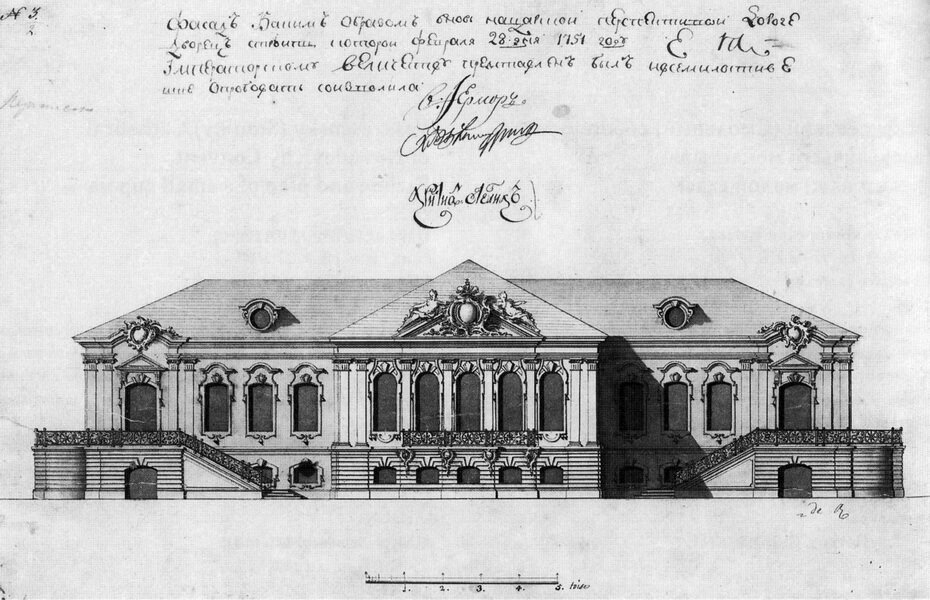

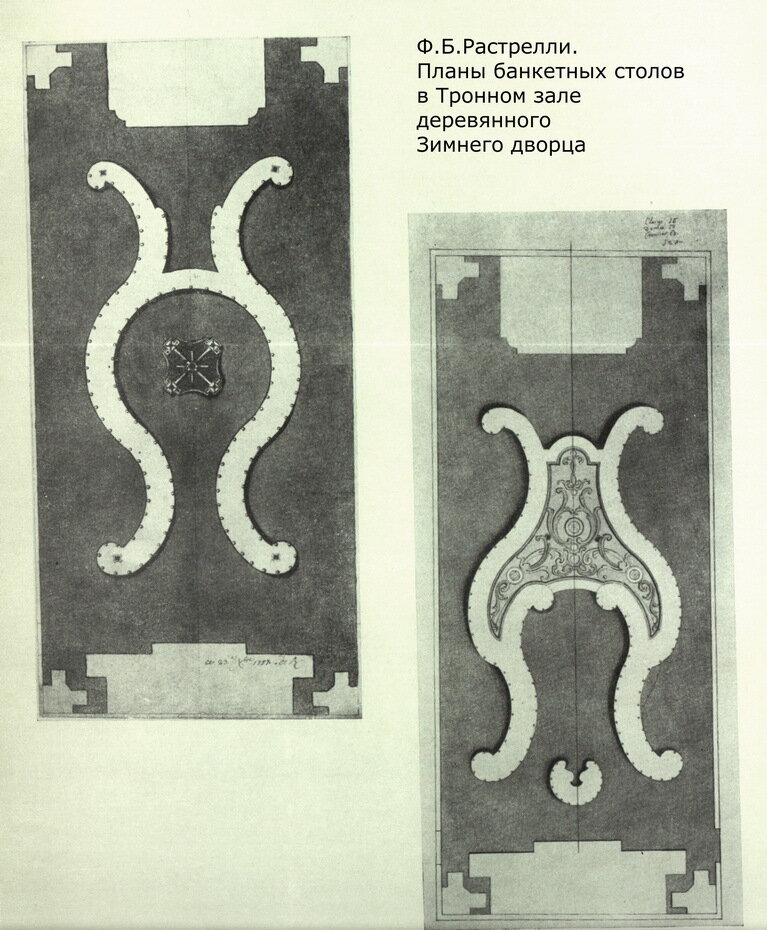

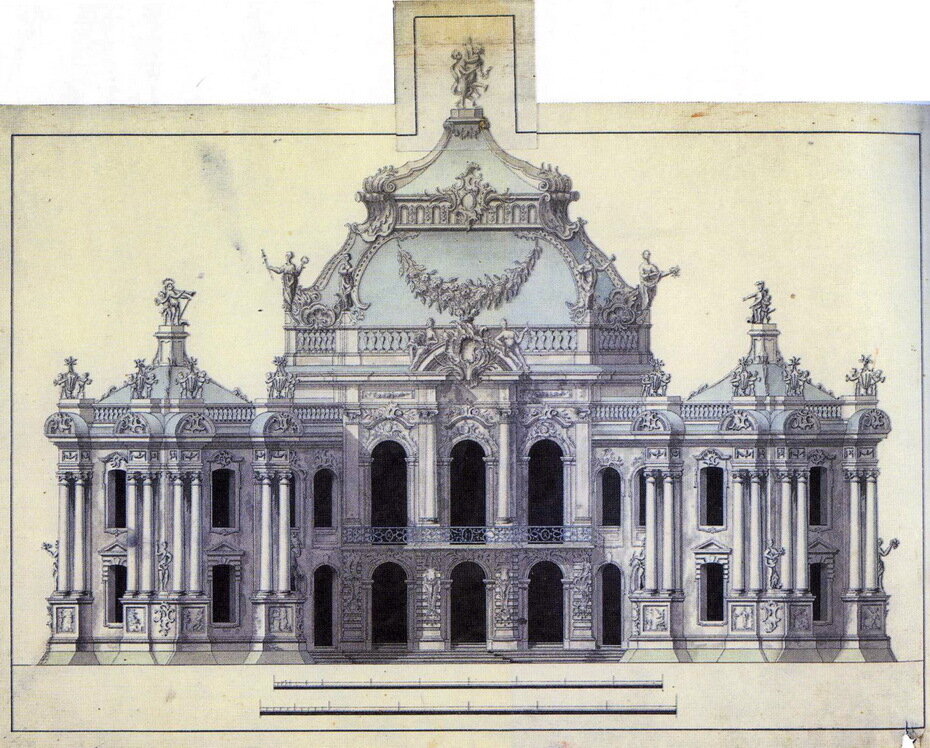

Дальше чертежи деревянного Летнего дворца Елизаветы, который был построен в 1741-1744 годах и разобран по приказу Павла I, чтобы освободить место для его Михайловского замка (в котором император ии был убит).

Московский дворец Елизаветы, тоже деревянный, в Перове, которое принадлежало тогда фавориту императрицы Алексею Разумовскому. Дворец тоже давно не существует.

Еще один московский императорский дворец, в селе Покровском. Сохранился, зхотя до неузнаваемости перестроен под богадельню, находится на улице Гастелло.

Среднерогатский дворец Елизаветы, на окраине Петербурга, построен в 1751-1754 годах. Снесен недавно. в 1971 году.

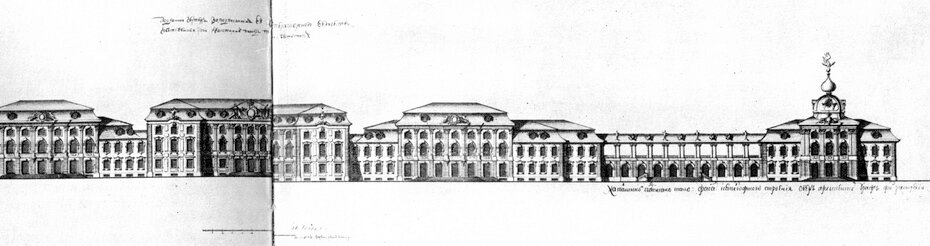

Один из ранних вариантов перестройки и расширения Большого Петергофского дворца, 1746 год.

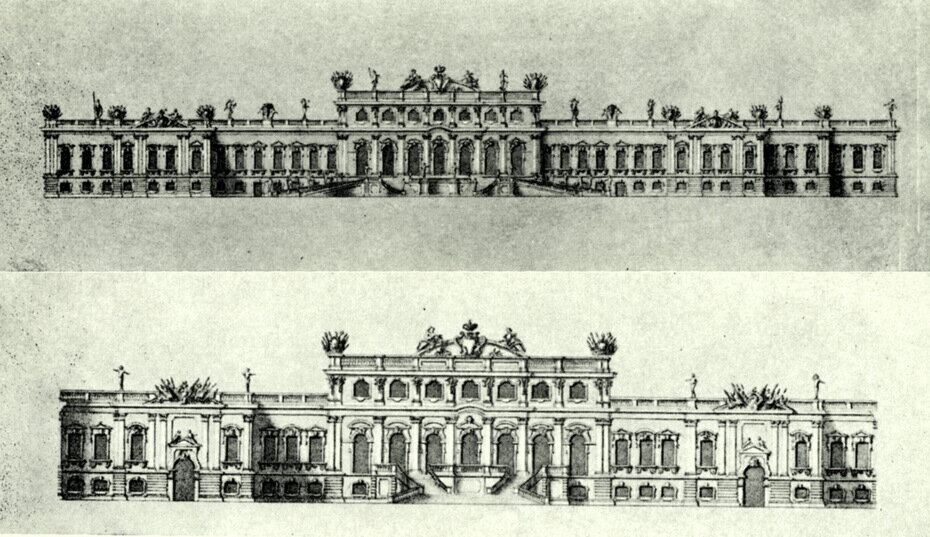

Дальше проектные чертежи перестройки Екатерининского дворца в Царском Селе. 1749-1756 годы.

И последняя по времени из елизаветинских резиденций — Зимний дворец в Петербурге, 1753-1762 годы

Дальше растреллиевские интерьеры, в основном для Зимнего и Екатерининского дворцов. Вообще интерьеров Растрелли осталось немного, да и из тех большинство реставрационные новоделы после военных разрушений. В Зимнем почти все было переделано уже при Екатерине в классицизме, а потом сгорело в большом пожаре 1837 года и частично воссоздано Стасовым как, например, Иорданская лестница.

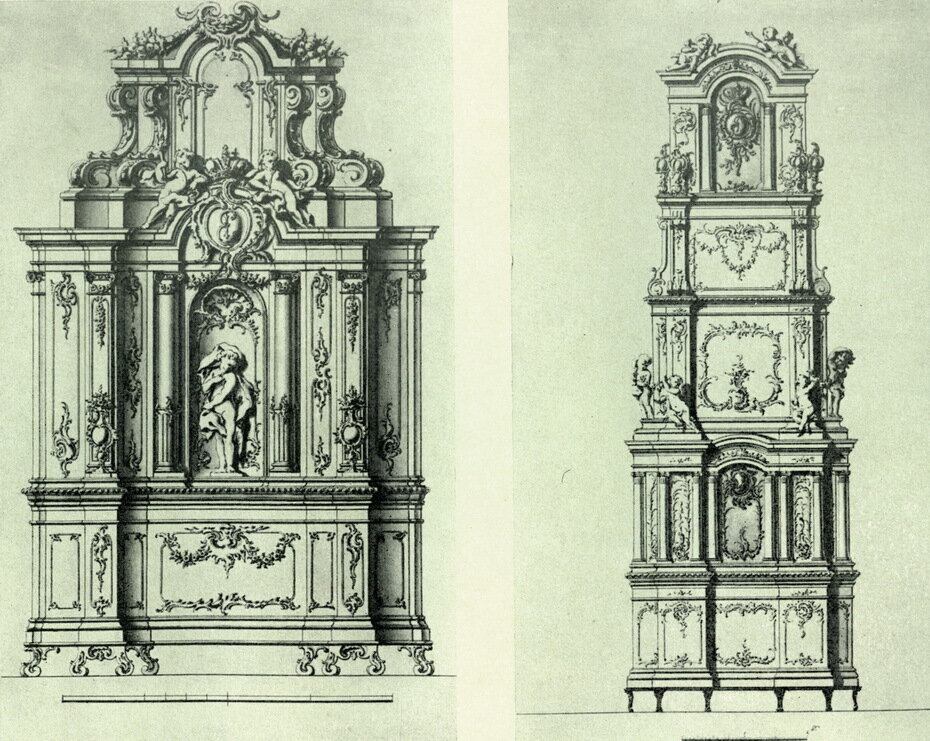

Печи Растрелли как самостоятельные архитектурные формы, не то церковные колокольни, не то парковые павильоны.

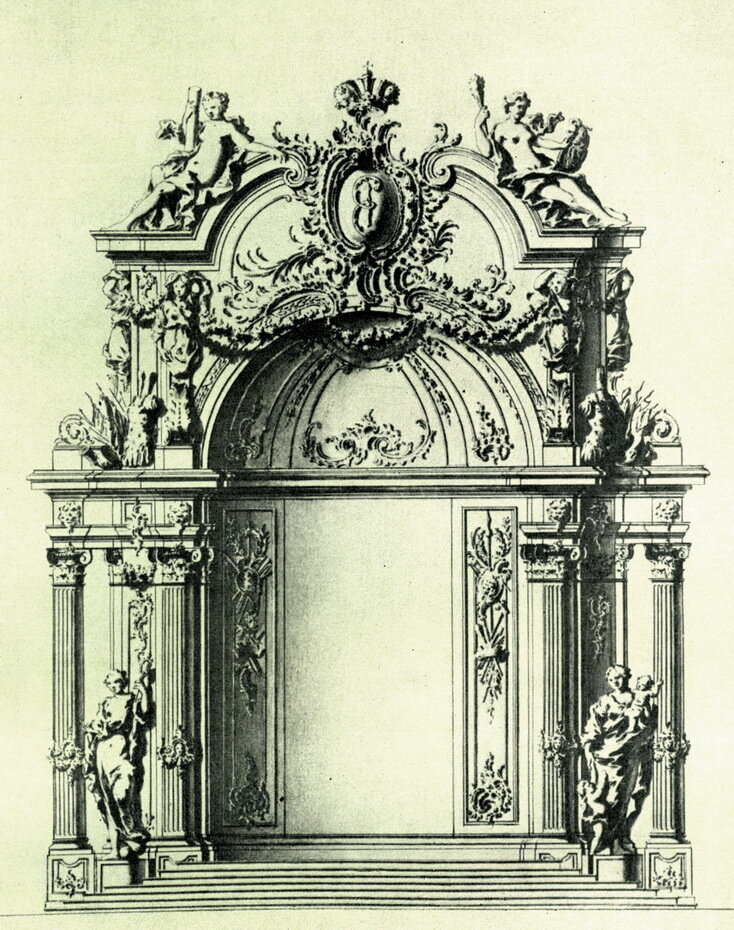

Триумфальная ниша для трона Елизаветы.

Павильон Эрмитаж в Царском Селе. 1748 год. Великолепно сохранился и недавно отреставрирован.

Павильон Грот тоже для Царского Села. 1749-1761 годы. Сохранился, но частично утратил отделку

Охотничий павильон Монбижу в Царском Селе. 1754 год, перестройка первоначального здания С.И. Чевакинского. Потом Адам Менелас снова перестроил павильон, в результате чего он стал Арсеналом на окраине парка. Сейчас заброшен, но стоит. Первый вариант проекта.

Второй окончательный вариант

Катальная Горка в Царском Селе, построена в 1754 году. Разобрана за ветхостью в 1795-м.

Православная церковь в Митаве (Елгаве), перестроена до неузнаваемости в конце 19 века

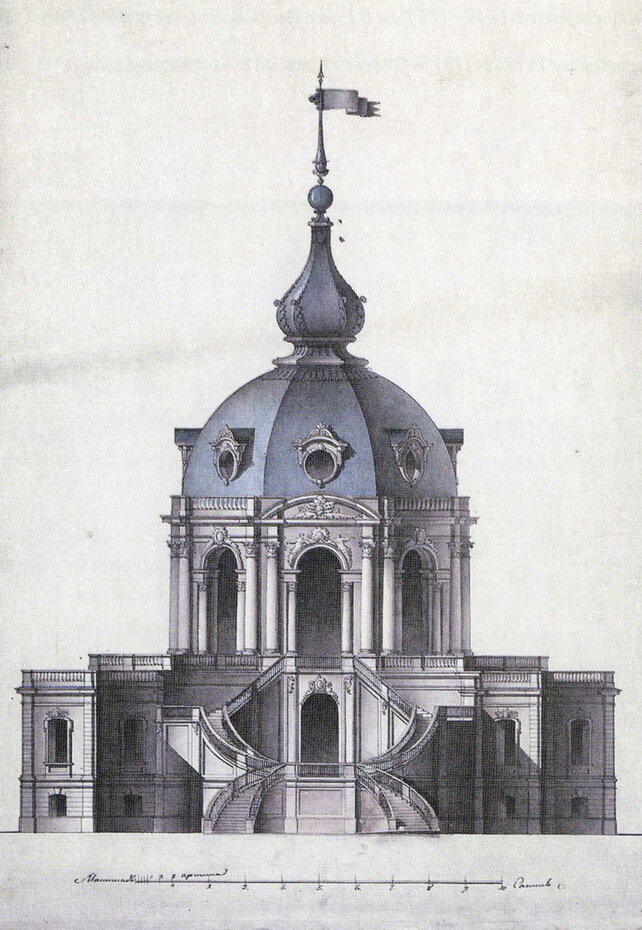

Проект воссоздания шатра ротонды в Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой. Проект был реализован под руководством Карла Бланка. Разрушена во время войны, сейчас вовстанавливается уже во второй раз.

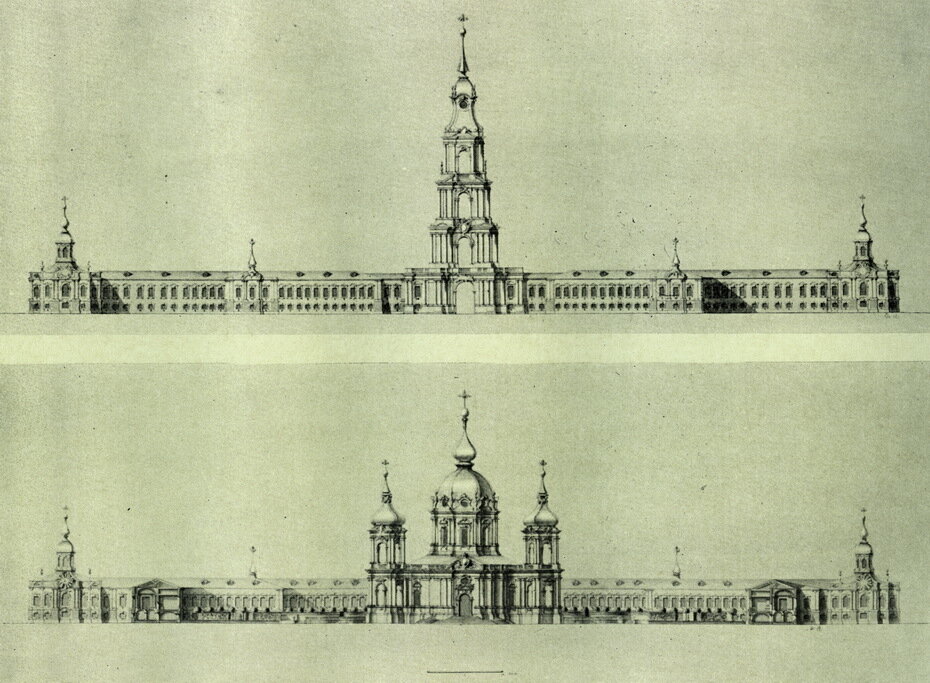

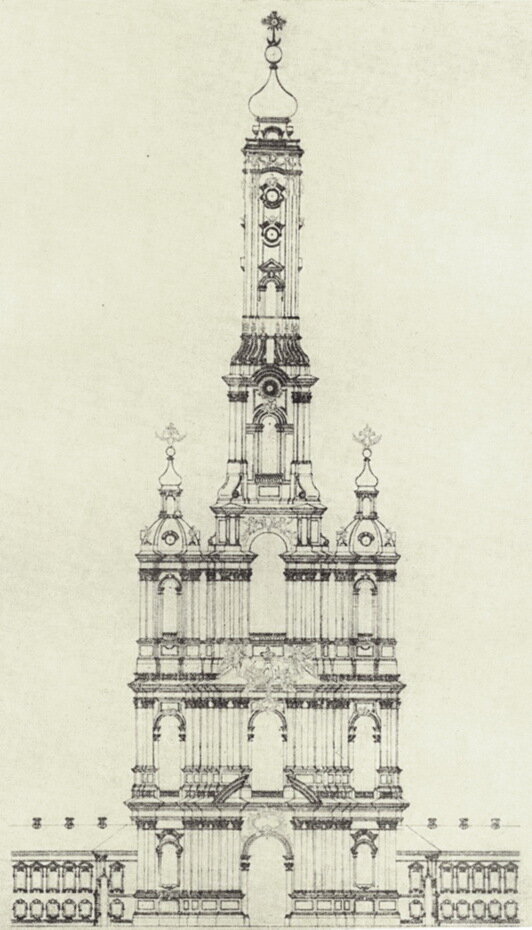

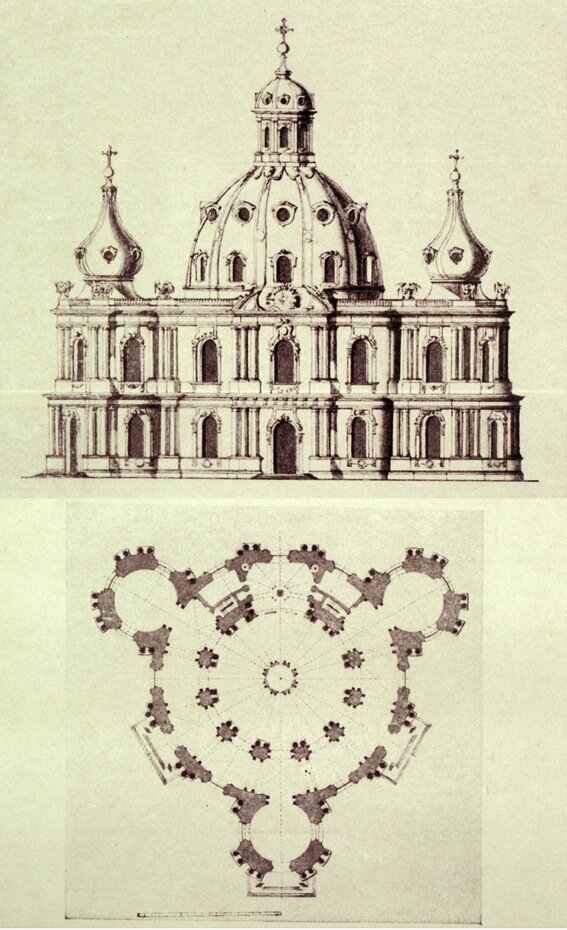

Смольный Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге. Заложен в 1748 году. Ранний проект, где у собора угловые колокольни расставлены широко, и совершенно другая колокльня, чем та, которую в итоге решили строить. Этот проект повлиял на облик колокльни соборного комплекса в Костроме, построенной Воротиловым. А та, в свою очередь, повлияла на растпространение характерного типа колоколен с узнаваемым изогнутым завершением во всей Костромской губернии и соседних поволжских территориях.

План к этому варианту проекта

Боковой фасад утвержденного варианта проекта Смольного собора. Но при строительстве главы решили соединить вместе, что и было осуществлено.

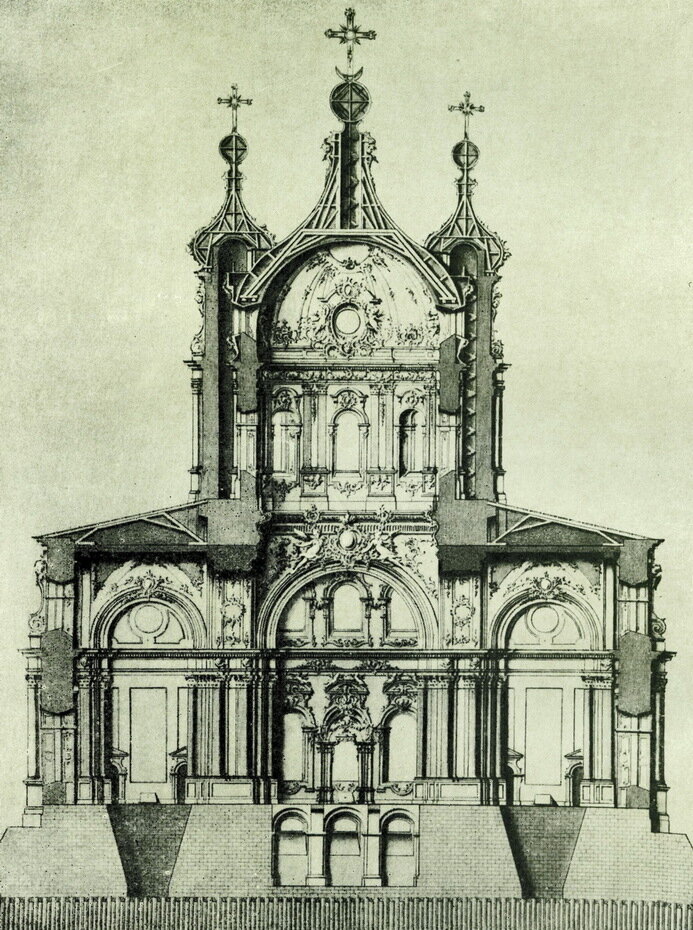

Разрез собора. Можно видеть, каким Растрелли задумывал интерьер. Его замысле так и не был осуществлен полностью. Елизавета умерла, а Екатерина не собиралась продолжать затратное строительство в соответствии с проектом. Интерьер сделали сильно скромнее и уже в другую эпоху, по проекту Стасова.

Также не была построена и высоченная 140-метровая колокольня, верх которой прозрачно намекал на колокольню Ивана Великого в Московском Кремле.

Среди проектов Растрелли есть и такой вот оригинальный чертеж церкви треугольной конфигурации. Проект близок аналогичным замыслам треугольных церквей (обычно их посвящали Св. Троице), распространенным в итальянском и немецком барокко. Для какого места предназначался именно этот чертеж, неизвестно. Он так и не был реализован.

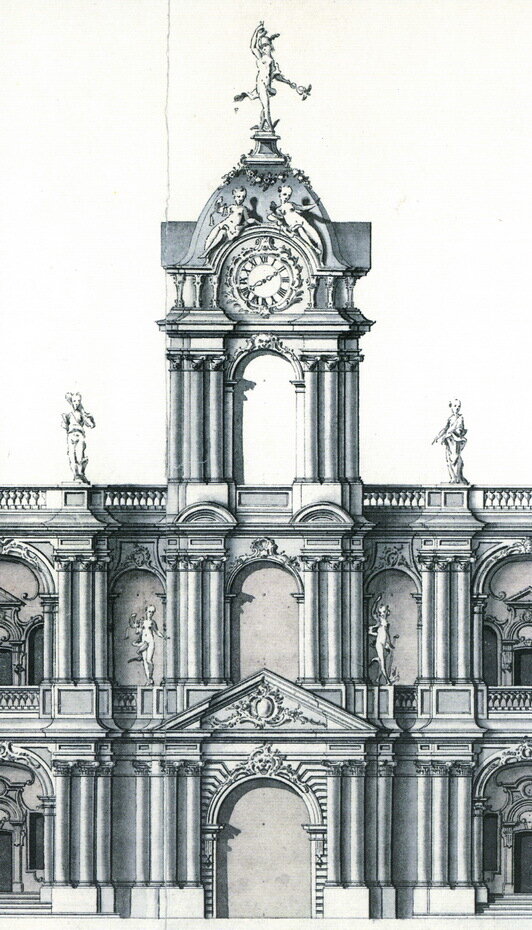

Полностью не был реализован и растреллиевский замысел Гостиного двора в Петербурге на Невском проспекте, 1757 года. Из-за экономии средств, Елизавета передала стройку приехавшему из Франции Ж.Б. Валлен-Деламоту, который сильно утростил проект Растрелли, отказавшись от всех пышных деталей барокко. На чертеже видно, какой Растрелли хотел видеть часовую башню над центральным входом в здание.

Вот такой он был, италианской нации обер-архитектор Двора Ея Величества граф Растрелли…

Включенные в подборку проекты Растрелли опубликованы в книгах:

Денисов Ю, Петров А. Зодчий Растрелли. Материалы к изучению творчества. Л., 1963

Франческо бартоломео Растрелли. Архитектурные проекты из собрания Государственнного музея истории Санкт-Петербурга. Каталог. Спб., 2000

Три века русской усадьбы. Живопись, графика, фотография. Изобразительная летопись 17 — начала 20 в. Альбом-каталог. М., 2004

Императрица Елизавета Петровна и Царское Село. Спб., 2010

Lancmanis Imants. Jelgavas pils. 2006

Особенности русского барокко, творчество В.В. Растрелли

Особенности русского барокко, творчество В.В. Растрелли

РЕФЕРАТ

Особенности русского барокко, творчество В.В. Растрелли

Введение

В России процессы образования нового после ренессанса стиля наиболее активно развернулись в Москве и во всей зоне ее культурного влияния. Декоративность, освобожденная от сдерживающих начал, которые несла в себе традиция XVI столетия, в московской архитектуре исчерпала себя, сохранившись в хронологически отстававших провинциальных вариантах. Но процессы формирования светского мировоззрения развивались и углублялись. Их отражали утвердившиеся изменения во всей художественной культуре, которые не могли миновать и архитектуру. В его пределах начались поиски новых средств, позволяющих объединить, дисциплинировать форму, поиски стиля.

Стадии развития русского барокко:

·Московское барокко (с 1680-х по 1700-е годы, ранее неточно называлось «нарышкинское барокко») — переходный период от узорочья к полноценному барокко с удержанием многих конструктивных элементов древнерусской архитектуры, переработанных под влиянием украинского барокко.

·Петровское барокко (с 1700-х по 1720-е годы) — совокупность индивидуальных манер западноевропейских архитекторов, приглашённых Петром I для застройки новой столицы, Санкт-Петербурга.

·Елизаветинское барокко (c 1730-х по 1760-е годы) — гибрид петровского и московского барокко с североитальянскими привнесениями. Наиболее полно воплотился в грандиозных постройках Ф.Б. Растрелли.

барокко московский петровский искусство

1.Московское барокко

Московское барокко — условное название стиля русской архитектуры последних десятилетий XVII — первых лет XVIII в., основной особенностью которого является широкое применение элементов архитектурного ордера и использование центрических композиций в храмовой архитектуре. Первый этап развития русского барокко. Устаревшее название — «нарышкинское барокко».

Предпосылки к возникновению нового направления искусства:

·В XVII в. в русском искусстве и культуре появилось новое явление — их обмирщение, выражавшееся в распространении светских научных знаний, отходе от религиозных канонов, в частности, в зодчестве. Примерно со второй трети XVII в. начинается формирование и развитие новой, светской, культуры.

·В архитектуре обмирщение выражалось прежде всего в постепенном отходе от средневековых простоты и строгости, в стремлении к внешней живописности и нарядности.

·Соединение особенностей различных стилей и культур, а также определённое «переосмысление» их русскими мастерами и определило специфичный характер нового возникнувшего архитектурного направления — нарышкинского стиля.

Особенности нарышкинского барокко:

·сочетание черт русской архитектуры с элементами центральноевропейского.

·Основным источником заимствований служило расположенное за западными рубежами России Великое княжество Литовское.

Таким образом, на российской почве возник достаточно самобытный стиль, который, будучи основанным в значительной степени на национальных традициях зодчества, принося в то же время в строительное искусство России новые черты. Стиль стал весьма произвольной адаптацией барокко для России, в отличие от построек петровского барокко.

·Построенные в нарышкинском стиле здания нельзя назвать подлинно барочными в западноевропейском понимании. Нарышкинский стиль в своей основе — архитектурной композиции — оставался русским, и только отдельные, едва уловимые элементы декора заимствовались из западноевропейского искусства.

Постройки:

Церковь Троицы в Троице-Лыково, 1698-1704 гг.

Успенская церковь на Покровке (1696-99 гг.).

Церковь Иоанна воина на Якиманке (1706-13 гг.).

2.Петровское барокко

Это архитектурный стиль, ориентировавшийся на образцы шведской, немецкой и голландской гражданской архитектуры.

Архитектуре петровского времени свойственны простота объёмных построений, чёткость членений и сдержанность убранства, плоскостная трактовка фасадов. В отличие от нарышкинского барокко, популярного в это время в Москве, петровское барокко представляло собой решительный разрыв с византийскими традициями, которые доминировали в российской архитектуре почти 700 лет. Вместе с тем налицо и отличия от голицынского барокко, вдохновлявшегося непосредственно итальянскими и австрийскими образцами.

К числу первых строителей Петербурга принадлежат Жан-Батист Леблон, Доменико Трезини, Андреас Шлютер, Дж.М. Фонтана, Николо Микетти и Г. Маттарнови. Все они прибыли в Россию по приглашению Петра I. Каждый из этих архитекторов вносил в облик сооружаемых зданий традиции своей страны, той архитектурной школы, которую он представлял. Курируя осуществление их проектов, традиции европейского барокко усваивали и русские зодчие, как, например, Михаил Земцов.

Прообразом петровского барокко можно считать здания, возведённые в Москве до начала планомерной застройки новой столицы. Это Лефортовский дворец в Москве (1697-1699 гг., архитектор Д.В. Аксамитов и церковь Архангела Гавриила, в народе прозванная Меншиковой башней (1701-1707 гг., архитектор Иван Зарудный). В этих сооружениях элементы московского барокко сочетались с ордерными деталями в оформлении фасадов. Прихотливым сочетанием элементов московского и петровского барокко отмечено и пришедшее ему на смену аннинско-елизаветинское барокко.

Кунсткамера

Здание «Палат» заложили в 1718 году. Строительством руководил архитектор Маттарнови, который и разработал проект здания. После него возведением здания вплоть до 1734 года занимались другие архитекторы: Гербель, Киавери, Земцов. К началу 1725 года, когда Пётр умер, были возведены лишь стены. В 1726 году в ещё не достроенное здание были перевезены коллекции. Завершенное здание было в своём роде уникальным: ничего похожего Европа ещё не знала, но было так всесторонне продуманно, что без серьёзного ремонта простояло до наших дней.

Здание построено в стиле петровского барокко, состоит из двух 3-этажных корпусов в формах, соединённых барочной многоярусной башней со сложным купольным завершением. Музейные коллекции занимали восточное крыло здания, в средней части находился Анатомический театр, в башне — Готторпский глобус (с 1754 Большой академический) и обсерватория, в западной — учреждения Академии наук. Здесь работал М.В. Ломоносов.

В 1777-1779 интерьеры украшены 4 скульптурными аллегорическими группами, бюстами и медальонами выдающихся учёных, в 1819-1825 — росписями (художник Ф. Рихтер). Ввиду обилия материалов в 1830-х гг. Кунсткамера была разделена на ряд музеев: Зоологический, Этнографический, Ботанический, Минералогический.

Кикины палаты

Это единственный сохранившийся до нашего времени дом адмирала-советника и одного из сподвижников Петра I — Александра Кикина. Он был построен в 1714-1720 годах. В 1718 году Кикин был казнён за организацию побега из России царевича Алексея Петровича, а его дом взят в казну. В 1719-1727 годах здесь находилась коллекция петровской кунсткамеры и личная библиотека Петра I. В 1720-х годах Кикины палаты были перестроены неизвестным архитектором. С 1733 года здесь разместились канцелярия, лазарет и церковь лейб-гвардейского Конного полка.

В 1829 году здание было перестроено по проекту архитектора Александра Штауберта, а декор в стиле барокко уничтожен.

Во время Ленинградской блокады Кикины палаты сильно пострадали, но в 1952-1956 годах были восстановлены в предполагаемом первоначальном виде архитектором Ириной Бенуа. В настоящее время в здании размещается музыкальный лицей.

3.Елизаветинское барокко

Елизаветинское барокко — термин для обозначения архитектуры русского барокко эпохи Елизаветы Петровны (1741-61). Крупнейшим представителем этого направления был Ф.Б. Растрелли. В отличие от предшествующего ему петровского барокко, елизаветинское знало и ценило достижения московского барокко конца XVII-начало XVIII вв., удержав сущностные для русской храмовой традиции элементы (крестово-купольная схема, луковичные или грушевидные пятиглавия).

Елизаветинское барокко (иногда от него отделяют «аннинское», однако различие между ними условно) тяготело к созданию героизированных образов с целью прославления могущества Российской империи. Растрелли спроектировал величественные дворцовые комплексы в Петербурге и его окрестностях — Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергоф. Растрелли свойственны исполинские масштабы построек, пышность декоративного убранства, двух-трехцветный окрас фасадов с применением золота. Мажорный, праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё русское искусство середины XVIII века.

Самобытную страницу елизаветинского барокко представляет творчество московских архитекторов середины XVIII века — во главе с Д.В. Ухтомским и И.Ф. Мичуриным. В Петербурге при Елизавете Петровне трудилась плеяда отечественных зодчих — С.И. Чевакинский, А.В. Квасов и др. На храмовой архитектуре специализировался итальянец П.А. Трезини. Елизаветинское барокко осталось стилем столичным и мало затронуло русскую провинцию.

После смерти Елизаветы Петровны основные строительные заказы были переданы итальянцу Антонио Ринальди, который, который прежде работал для «молодого двора» в Ораниенбауме. Он отказался от грандиозности растреллиевских начинаний и привнёс в придворное зодчество элементы камерного стиля рококо. В продолжение 1760-х Ринальди, как и другие ведущие архитекторы, преодолел притяжение отживавшего свой век барокко и приступил к освоению эстетики классицизма.

Постройки:

Храм Священномученика Климента, Папы Римского — православный храм в честь Священномученика Климента (1932 г.).

Никольский морской собор (1753-1762 г.).

Мариинский дворец

Дворец был построен по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1744. Проект в стиле барокко был разработан Бартоломео Растрелли.

4.Творчество В.В. Растрелли (Б. Растрелли)

Бартоломео Франческо Растрелли, знаменитый русский архитектор итальянского происхождения, родился в Париже в 1700 году. Наиболее яркий представитель русского барокко. Сын известного русского скульптора и архитектора Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), также итальянского происхождения.

Растрелли соединил элементы европейского барокко с русскими архитектурными традициями, почерпнутыми им прежде всего из нарышкинского стиля, такими как колокольни, крыши, цветовое решение.

В 1716 году Растрелли приехал со своим отцом в Санкт-Петербург, где его отец был приглашён Петром I на работу по строительству императорского дворца. С 1725 по 1730 года проходил обучение, скорее всего в Италии.

Первой самостоятельной работой молодого зодчего был дом молдавского господаря А. Кантемира в Петербурге (1721-1727). В 1730 году был назначен придворным архитектором императрицы Анны Иоанновны. Высший расцвет творчества мастера наступает в середине века в 1745-1757. С приходом к власти Екатерины II мода на барокко ушла и перестав получать заказы, мастер вышел в 1763 в отставку с поста обер-архитектора и уехал в Швейцарию.

Умер Растрелли в Петербурге в 1771 году.

Наибольший расцвет творчества Бартоломео Растрелли — время правления Елизаветы Петровны (1741-1761). Первый заказ от императрицы — деревянный летний дворец в Санкт-Петербурге (1741 — 44, не сохранился). Затем последовали дворец Воронцова (1749 — 52), дворец Строганова (1752 — 54). С 1747 по 1752 года архитектор посвятил себя работе над Большим дворцом в Петергофе. В 1747 был создан эскиз Андреевского собора в Киеве, в 1752 — 57 — перестройка Екатерининского дворца в Царском Селе. Две его наиболее известные работы — это ансамбль Смольного монастыря (1748 — 64) и Зимний дворец с его знаменитой Иорданской лестницей (1754 — 62).

Иорданская лестница в Зимнем дворце

Ансамбль дворцов и парков Петергофа — памятник архитектуры и садово-паркового искусства. Строительство Петергофа было инициировано Петром I. Первое открытие — 1723 год. После смерти Петра строительство замирает и лишь в царствование Елизаветы Петровны начинается заново. Она поручает Растрелли отстроить новый главный дворец взамен старого петровского.

Работы начались в 1747 году, а уже в 1756 здесь состоялись пышные празднества. Роскошь и размеры помещений, блестящее мастерство архитектора и сотен первоклассных мастеров производили ошеломляющее впечатление.

Роскошная золоченая парадная лестница вела в не менее пышный Танцевальный зал, а за ним в новый Аван-зал, также украшенный золоченой резьбой и живописными плафонами. Миновав его, гости оказывались на оси парадной анфилады покоев дворца. Казалось, длина его бесконечна. Тем более что в глубине перспективы находилось окно, через которое взгляд проникал в пространство парка.

Большой дворец в Петергофе

Екатериниский дворец в Царском Селе

История строительства начинается в 171о году, когда на месте усадьбы появляется загородная царская резиденция. Вокруг нее возникают русские деревни. В 1719-1720 гг. на территории будущего города появляется слобода дворцовых служителей, и проводятся мероприятия по упорядочению ее планировки и застройки. С 1811 по 1843 гг. здесь находился Царскосельский императорский лицей.

С конца 1748 года и по 1756 год строительство царскосельской резиденции возглавлял обер-архитектор двора Ф. — Б. Растрелли. 10 мая 1752 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о капитальной перестройке старого здания, а 30 июля 1756 года Ф. — Б. Растрелли показывал свое творение Елизавете Петровне и иностранным послам. Своими размерами, мощной пространственной динамикой и живописностью декора дворец, возведенный в стиле русского барокко, производил сильное впечатление. Широкая лазоревая лента дворца с белоснежными колоннами и золоченым орнаментом выглядела празднично. Над северным корпусом возвышались пять золоченых глав Дворцовой церкви, над южным, где находилось парадное крыльцо, — позолоченный купол с многоконечной звездой на шпиле.

Смольный монастырь

Сооружение Воскресенского Новодевичьего монастыря, начато по проекту Ф.Б. Растрелли в 1748 г. (закончен в 1764 г.). В центре монастырского ансамбля возвышается пятиглавый собор. Окончательную достройку и внутреннюю отделку собора осуществлял В.П. Стасов в 1832-1835 гг. Двухъярусный основной объем храма увенчивают пять глав, тесно примыкающих друг к другу. Пластика наружных стен отличается исключительным богатством и живописностью. Выступы углов украшены пучками колонн в первом ярусе и пилястр во втором. Окна обрамлены наличниками с перехватами причудливого рисунка. Интерьер собора, исполненный уже в эпоху классицизма, резко контрастирует своей строгостью и простотой с праздничным и нарядным наружным обликом. Невысокая глухая каменная ограда (возведена в 1750-1760х гг.), окружавшая прежде весь ансамбль сохранилась далеко не полностью (часть северной и западная стена были разобраны). Колокольня, запланированная Растрелли с западной стороны ансамбля, не была осуществлена.

Зимний дворец

Зимний дворец в Санкт-Петербурге — памятник архитектуры русского барокко. Построен в 1754-1762 Б.Ф. Растрелли. Был резиденцией российских императоров. Здание решено в виде мощного каре с внутренним двором; фасады обращены к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Парадное звучание здания подчёркивает пышная отделка фасадов и помещений. Грандиозный пожар в 1837 г. уничтожил внутреннюю отделку, лишь отчасти восстановленную в 1838-1839 гг. В.П. Стасовым и А.П. Брюлловым. Более всего отпечаток стиля Растрелли сохранила Большая церковь с нарядным золоченым декором и Главная (Иорданская) лестница, мраморные марши которой, раздваиваясь, ведут на второй этаж к анфиладе парадных залов. В 1922 всё здание передано Государственному Эрмитажу.

Заключение

В данной работе мы рассмотрели развитие русского барокко. Множество красивейших сооружений русской архитектуры было создано именно в это время. Многие из сооружений не сохранились. Также, рассмотрели творчество Б. Растрелли. Он был прекрасным архитектором, который внес значительный вклад в развитие русского искусства барокко. Наивысшей точкой расцвета стиля стало Екатерининское барокко.

Список литературы

1.Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство X — начала XX в. — М.: Искусство. — 1989.

2.Балакина Т.И. МХК: Россия IX-XIX вв. — М.: Издательский центр АЗ. — 1997.

.Бражнев И.А., Баташкова А.Н. Русский интерьер XVIII-XIX вв. — М.: Сварог ИК. — 2000.

.Гольдштейн А.Ф. Зодчество. — М.: Искусство. — 1979.

.Кашекова И.Э. От античности до модерна. — М.: Просвещение. — 2000.

.Малюга Ю.А. Культурология. — М.: Просвещение. — 1998.

Пилявский В.И. История Русской архитектуры. — М.: Искусство. — 1984.

Латвия

Латвия

Россия

Россия

Россия

Россия

Украина

Украина

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Украина

Украина Россия

Россия

Россия

Россия