Романов николай константинович: Изгнанник из рода Романовых: как сложилась жизнь великого князя, уличенного в преступлении

Фильм Великий князь Николай Константинович Романов. (2010)

Восход солнца пейзажи пустыни Средней Азии.

Надпись на камнях:»Великий князь Николай Константинович».

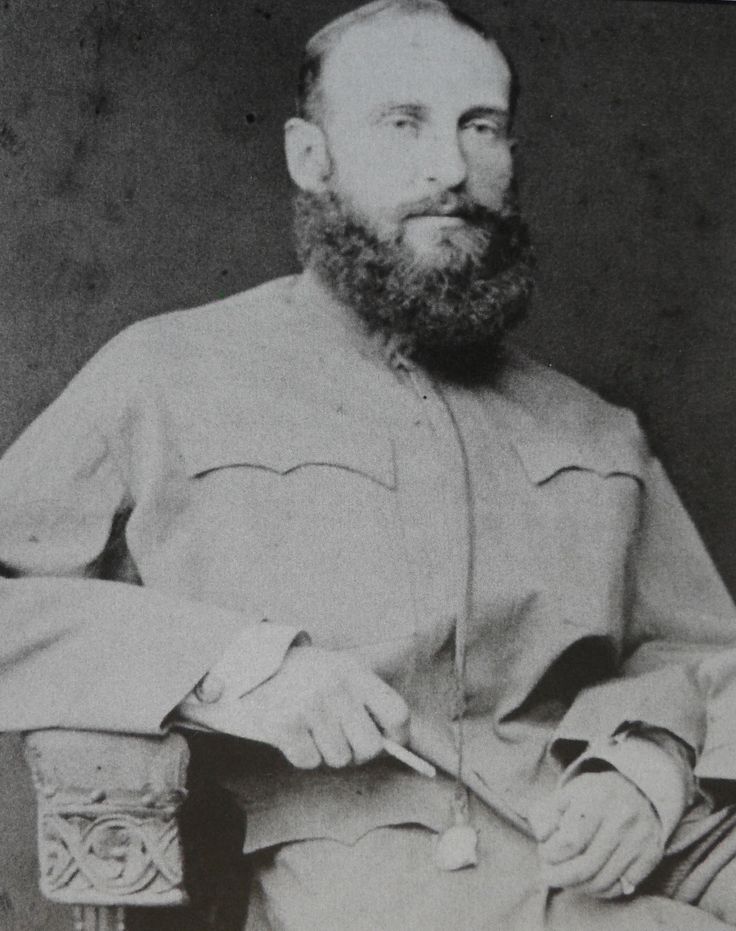

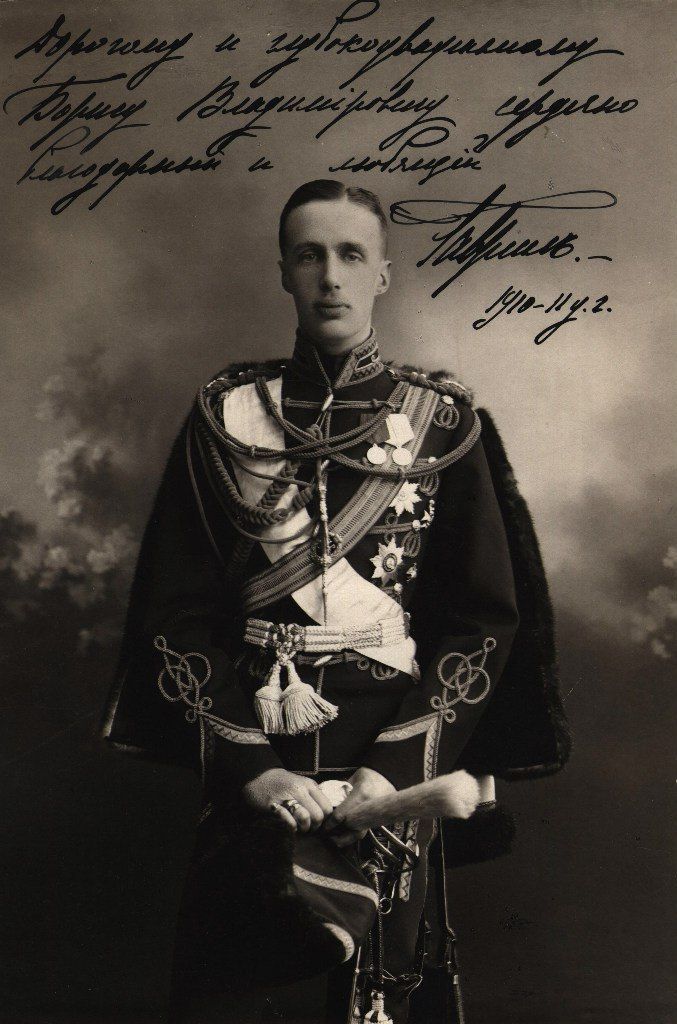

Фотопортреты Великого князя.

Биограф Романова Н.К. Голендер Б. дает интервью (синхронно).

Фотографии Романова Н.К. в детстве, с матерью и отцом -Великим князем Константином Николаевичем.

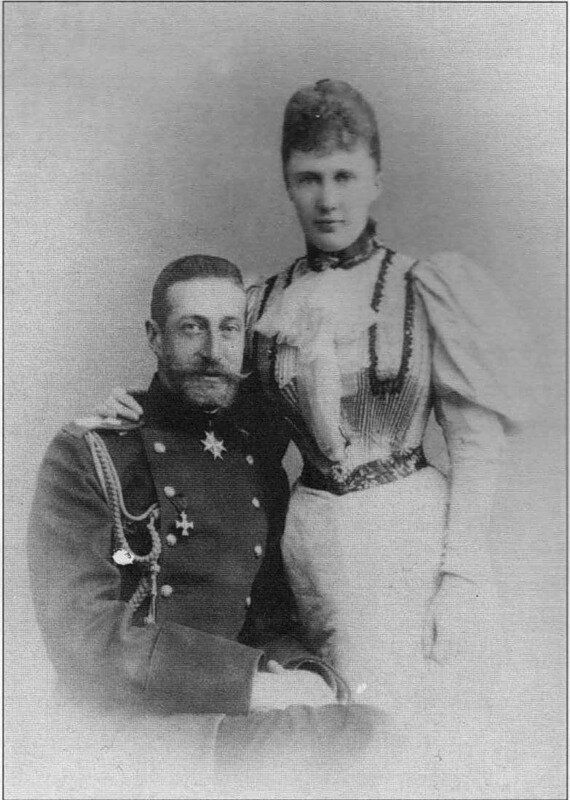

Портреты портреты родителей Романова Н.К.

Портрет императора Александра II.

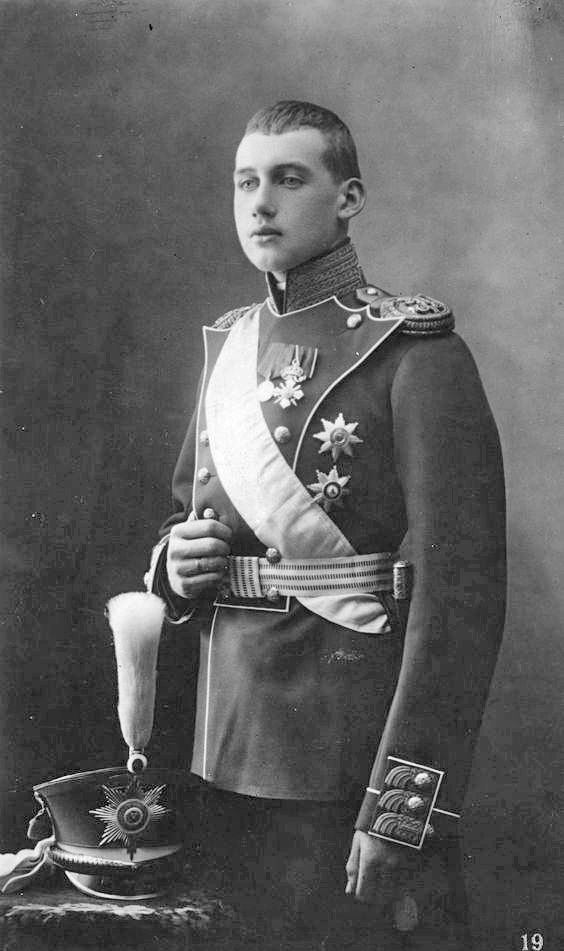

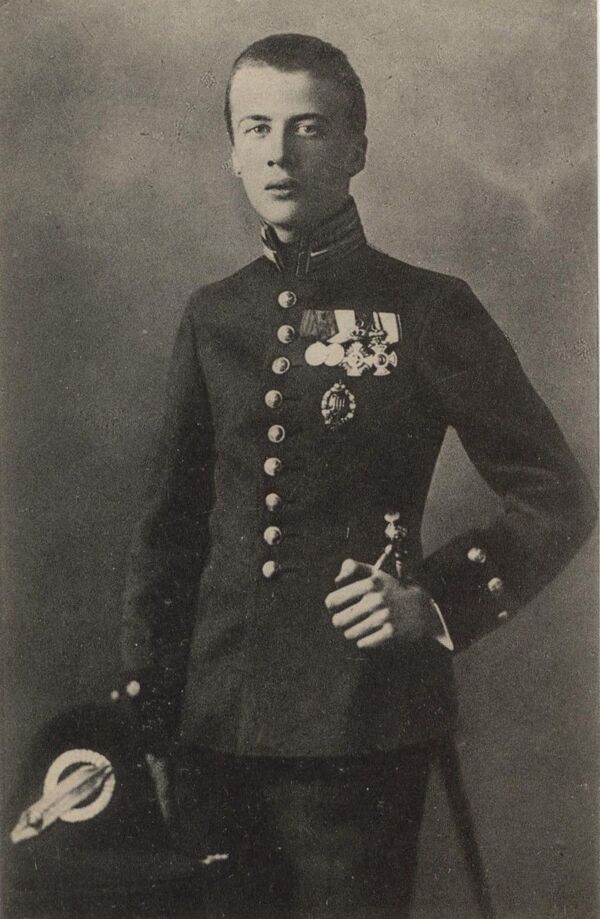

Фотографии братьев и сестер Великого князя.

Фотографии Мраморного дворца в Петербурге, Павловского дворца, имения Стрельна.

Фотография Великого князя в кругу семьи, в период его учебы в Академии Генерального штаба.

Романов Н.К. после окончания академии.

Историк Германов В. дает интервью (синхронно).

Фотография Романова Н.К. после окончания академии.

Между холмов идет поезд.

Вид Собора Парижской Богоматери.

Железная дорога.

Фотографии видов Афин, Рима.

Иллюстрации из жизни гвардейских офицеров.

Фотография Фанни Лир.

Голендер Б. дает интервью (синхронно).

Фотография Лир на фоне видов Парижа.

Канкан в Мулен-Руж.

Голендер дает интервью (синхронно).

Конный экипаж подъезжает к дворцу.

Фотографии Романова Н.К и Лир на фоне танцующих на балу.

Живописный портрет Екатерины II.

Статуи и картины из коллекции Романова Н.К. в экспозиции Музея искусств Узбекистана.

Портреты Лир и Романова Н.К. в газете, портреты родителей Великого князя.

Карта Туркестана.

Кинохроника начала 20-го века: пейзаж одного из среднеазиатских городов.

Хивинский хан садится в экипаж.

Германов дает интервью (синхронно).

Кинохроника начала 20-го века: пейзажи пустыни.

Мужчины танцуют перед сидящими вокруг зрителями.

Лица зрителей и танцоров.

Общий вид круга с танцующими.

Германов дает интервью (синхронно).

Игровые кадры из х/фильма: Император Александр II провожает войска на вокзале.

Игровые кадры боевых действий русских войск в Хивинском походе, портрет командующего генерала Кауфмана.

Картины, изображающие боевые действия.

Игровые кадры боевых действий.

Текст письма Романова Н.К к Лир.

Боевые действия русских войск, кавалерийские атаки.

Фотография Великого князя по окончании Хивинского похода.

Игровые кадры боевых действий.

Текст записи из дневника Великого князя.

Фотография Романова Н.К.

Пейзажи Туркестана.

Фотография Великого князя в парадном мундире Лейб-гвардии Конного полка.

Текст письма Романова Н.К. к Лир.

Внутренний вид православного храма, горят свечи.

Виды зимнего Санкт-Петербурга.

Кинохроника начала 20-го века: караван верблюдов входит в ворота крепости в Хорезме.

Виды кварталов Хивы.

Общий вид старого города (сверху).

Виду Санкт-Петербурга.

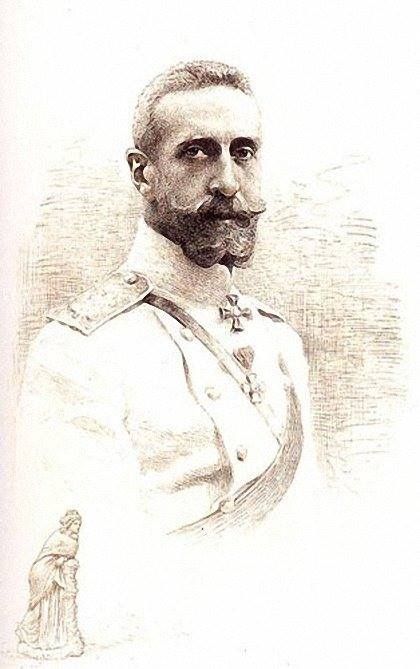

Портрет Великого князя Константина.

Портреты Александра II и Николая I.

Гравюры и фотографии наружного вида и внутренних интерьеров Мраморного дворца.

Портреты Романова Н. К. и Лир.

К. и Лир.

Германов дает интервью (синхронно).

Текст мемуаров Лир.

Игровые кадры императорского выхода в Зимнем дворце.

Тексты мемуаров Лир в различных изданиях на русском и английском языках.

Текст записи в дневнике Романова Н.К.

Вид Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Кинохроника 1913 года: по Дворцовой площади проезжают экипажи.

Конный экипаж едет по степной дороге.

Открытка с видом Оренбурга.

Портрет Романов Н.К. во время пребывания в Оренбурге.

Голендер дает интервью (синхронно).

Панорама пустыни.

Мазар в пустыне.

Пустынный пейзаж.

Голендер дает интервью (синхронно).

Научные работы, написанные Романовым Н.К. в Оренбурге.

Виды среднеазиатской пустыни.

Проходит караван верблюдов.

Вид части Амударьи (сверху).

Пустынный пейзаж.

Фотографии Великого князя и Эмира Бухарского.

Текст письма Великого князя эмиру.

Внутренний вид помещений эмирского дворца в Бухаре.

Вид части Бухары.

Вид части Амударьи (сверху).

Парусные лодки на реке.

Виды берегов Амударьи.

Книга профессора участника экспедиции профессора Сорокина о путешествии в Среднюю Азию.

По пустыне идет караван.

Фотографии улиц Оренбурга.

Фотографии Романова Н.К. и его жены Фон Дрейер Н.А.

Текст постановления Синода о признании брака Великого князя незаконным.

Игровые кадры: Император Александр II принимает доклад в Зимнем дворце.

Фотография Романова Н.К и его жены.

Фотография Александра II с сыновьями.

Фотографии Александра III.

Идет поезд.

Фотографии видов Ташкента в 1880-х годах.

Кинохроника начала 20-го века: виды кварталов Ташкента.

По улице проезжает арба.

Люди на улице.

Люди едут на ишаках.

Виды городского базара.

Гончар за работой.

Люди молятся на площади перед мечетью.

Ткачи на улице за работой.

Люди грузят товары на верблюдов.

Караван выходит из ворот.

Текст записи в дневнике Великого князя.

Фотографии зданий и улиц «европейской» части Ташкента.

Кинохроника 1920-х годов: улицы Ташкента.

Люди едут по улице на ишаках.

Женщина чистит ковер во дворе дома.

Люди на берегу канала, девушка набирает воду.

Персики на ветках.

Люди роют оросительный канал в одном из кишлаков.

Пейзажи окрестностей Ташкента.

Вид части канала «Искандер» в Чирчикской долине, построенный при участии Великого князя в 1883-1885 годах.

Виды населенного пункта Искандер в Узбекистане.

Текст записи в дневнике Великого князя.

Виды Амударьи.

Ирригационные каналы.

Дехкане пашут землю.

Виды селения Искандер, основанного Великим князем.

Потоки горных ручьев.

Горный ручей на склоне.

Газетные сообщения и фотографии благотворительных мероприятий с участием Романова Н.К.

Фотография резиденции Великого князя в центре Ташкента.

Текст записи в дневнике Великого князя.

Фотографии и чертежи дома Великого князя.

Современный вид здания.

Внутренние интерьеры помещений в доме Романова Н.К.

Отделка стен залов в доме.

«Восточные» комнаты в доме.

Хозяйственные постройки и флигели.

Фрагменты украшений дома Великого князя (Дома приемов МИД Узбекистана).

Фрагменты оформления помещений.

Картины на стенах.

Резьба на стенах и дверях.

Искусствовед дает интервью (синхронно).

Фрагменты украшений комнат дворца.

Искусствовед дает интервью.

Кинохроника 1910-х годов: строительство оросительных каналов в Средней Азии.

Канал имени Николая I, вытекающий из Сырдарьи.

Фотографии канала.

Фотографии домов в селениях, возникших вдоль канала в конце 19 века.

Общие виды канала.

Фотографии русских переселенцев.

Виды построек и зданий имения «Золотая Орда Голодной степи», основанное Великим князем.

Голендер дает интервью (синхронно).

Фотография Чусовитиной Д.Е., второй жены Великого князя.

Голендер дает интервью (синхронно).

Текст записи из дневника Великого князя.

Фотография Хмельницкой В.

Здание церкви в Троицком поселке под Ташкентом.

Иконы и свечи в домовой часовне дворца Великого князя в Ташкенте.

Игровые кадры из х/фильма: идет генерал со свитой.

Текст записи из дневника Великого князя.

Игровые кадры из х/фильма: проходят городовые и жандармы.

Идет пассажирский поезд.

Пейзажи за окном вагона.

Голендер дает интервью (синхронно).

Игровые кадры из х/фильма «9 января»: расстрел войсками рабочих Санкт-Петербурга.

Кинохроника начала 20-го века: из ворот дворца в Ташкенте выезжают конные экипажи.

Императорская семья во время пребывания в Царском селе.

Фотография Великого князя в чалме.

Кинохроника начала 20-го века: выезд конных экипажей из ворот дворца в Царском селе.

Вид части экспозиции Музея искусств Узбекистана, картины и статуи из коллекции Великого князя.

Образцы резьбы по дереву.

Предметы коллекции и картины, собранные Великим князем.

Фрагменты здания дворца Великого князя в Ташкенте.

Дочь Хаджар, воспитанницы Великого князя, дает интервью (синхронно).

Часы, подаренные Великим князем своей воспитаннице.

Игровые кадры из х/фильма: торговец закрывает лавку, мимо проходит полицейский.

Внучка Хаджар дает интервью (синхронно).

Портрет Хаджар в старости.

Внучка Хаджар дает интервью (синхронно).

Вода течет по руслу канала.

Вращаются колеса водяной мельницы.

Кинохроника начала 20-го века: люди прочищают русло арыка, взвешивают хлопок.

Цех хлопкоперерабатывающего завода в Ташкенте.

Рабочие в цехе завода.

Германов дает интервью (синхронно).

Фотографии зданий и внутренних помещений библиотек, основанных Великим князем.

Германов дает интервью (синхронно).

Постройки у здания дворца Великого князя в Ташкенте.

Германов дает интервью (синхронно).

Фотография здания дворца.

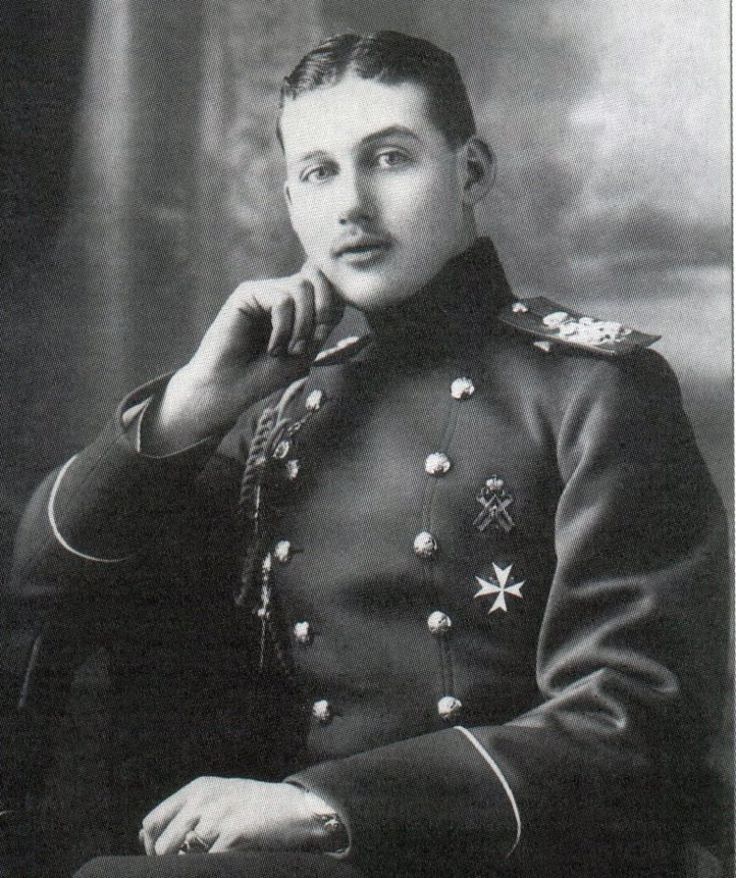

Фотографии посещения младшим братом Великого князя Константином Константиновичем Ташкента.

Фотографии родителей Великого князя и его сестры Ольги — греческой королевы.

Текст записи в дневнике Великого князя от 5 октября 1913 года.

Кинохроника 1912-1913 годов: Николай II принимает хлеб-соль.

Прибытие Эмира Бухарского Сейид Алим-хана в Петербург.

Празднование 300-летия Дома Романовых.

Общий вид Дворцовой площади.

Николай II и императрица на балконе Зимнего дворца.

Люди строят оросительный канал.

Фотографии части Романовского оросительного канала и памятной стелы в честь ввода канала в действие.

Фотографии открытия канала.

Фотография Великого князя и его жены в 1916 году.

Дворец Великого князя в Ташкенте.

Картины, собранные Великим князем.

Голендер дает интервью (синхронно).

Портрет Чусовитиновой Д.Е.

Голендер дает интервью (синхронно).

Фотографии зданий в Хиве, построенные Великим князем.

Портрет Дрейер-Искандер Н. А.

А.

Голендер дает интервью (синхронно).

Кинохроника 1932 года: виды базара в Ташкенте.

Фотография Дрейер-Искандер на базаре в Ташкенте.

Голендер дает интервью (синхронно).

Портреты Натальи Александровны Искандер, внучки Великого князя.

Голендер дает интервью (синхронно).

Текст записи в дневнике Великого князя от 1 декабря 1917 года.

Кинохроника 1917 года: революционные события в Петрограде в марте 1917 года.

Революционная демонстрация в Ташкенте.

подразделения Красной армии, действовавшие в Средней Азии.

Скачет кавалерийский эскадрон.

Фотографии зданий кинотеатров, построенных Великим князем.

Кинохроника 1917 года: люди на улицах Ташкента.

Лица людей.

Фотографии Спасо-Преображенского собора в Ташкенте, у ограды которого был похоронен Великий князь Николай Константинович.

Портрет Великого князя.

Надпись на камнях в пустыне: «Великий князь Николай Константинович».

Закат солнца.

Великий князь Николай Константинович Романов

История Ташкента и Туркестана в биографиях знаменитых людей. Часть I. Августейший изгнанник

- Борис Голендер

- 23.10.18 21:46 msk

- Россия

- История

- Культура

- Власть

Первая часть лекций ташкентского писателя и краеведа Бориса Голендера о Великом князе Николае Константиновиче Романове, оставившем большой след в русской истории Туркестанского края, и его дворце — одном из немногих исторических зданий эпохи Российской империи, сохранившихся в центре Ташкента (записано в январе 2014 года, расшифровано в октябре 2018 г.

После перестройки европейской части Ташкента, последовавшей за ликвидацией последствий ташкентского землетрясения 66-го года, в центре города осталось практически всего несколько зданий, и одно из них, самое замечательное, — романтический дворец великого князя Николая Константиновича, который знаком каждому ташкентцу.

Вокруг этого здания, вокруг биографии его владельца, истории этого дворца столько легенд, сказок и рассказов, что меня всегда, конечно, он очень интересовал. Я слышал рассказы о великом князе еще от своего дедушки, который встречался с ним, видел его в дореволюционном Ташкенте. И, собирая древности, ташкентские древности, я надеялся на то, что мне удастся напасть и на материалы, связанные с главным ссыльным.

И, конечно же, такие убеждения не нравились власть предержащим. Нашелся повод, по которому можно было объявить его сумасшедшим, специальным консилиумом, и в течение 10 лет он находился в ссылке в разных-разных городах Российской империи, пока, после убийства Александра II, он не получил разрешения поселиться в Ташкенте. Дело в том, что великий князь очень интересовался Востоком, начиная еще с Хивинского похода, с 1873 года, он всерьез стал заниматься ирригацией, изучением пустынь, историей Центральной Азии и неоднократно обращался к своим тюремщикам, к жандармам и к самого императору с просьбой перевезти его в Ташкент. Это было выполнено в 1882 году. И очень многое в истории нашего города связано с ним. И действительно мне повезло. Мне удалось в развалах, в старинных фотографиях разыскать две неизданные фотографии великого князя. И одна из них — это работа придворного фотографа Деньера.

Это было выполнено в 1882 году. И очень многое в истории нашего города связано с ним. И действительно мне повезло. Мне удалось в развалах, в старинных фотографиях разыскать две неизданные фотографии великого князя. И одна из них — это работа придворного фотографа Деньера.

В 1873 году Николай Константинович, вернувшись из Хивинского похода, сфотографировался в петербургской студии. Здесь он в полном мундире, с кивером. Он служил в гвардии, был полковником. И на груди его можно увидеть орден с мечами — орден Святого Владимира, который он получил за Хивинский поход. Тогда еще его ссылка была впереди. И эта фотография, кстати, никогда не была опубликована, как оказалось, и где она появляется, это уже из моей коллекции. Вторую фотографию мне удалось отыскать, сделанную в Ташкенте на улице, на Кауфманском проспекте, в знаменитой фотографии Лозинского. Было самое популярное фотоателье Ташкента. И здесь мы видим великого князя в гражданском, партикулярном платье, как его обычно и изображают, что он был человек, не занимающий никаких должностей в администрации Туркестанского края.

Этот человек и строил тот дворец, который нам сегодня известен. Дворец этот был сделан по просьбе великого князя для того, чтобы разместить в нем великолепную коллекцию — коллекцию, которую он собирал, еще будучи свободным, когда он участвовал в аукционах, ездил в столицы западноевропейских государств.

Этот бюст великий князь потом подарил городу Ташкенту. Он очень часто делал подарки ташкентской городской думе. Бюст был поставлен в мемориале Черняева около нынешней Академии художеств. Теперь уже ташкентцы забыли, что там когда-то был домик Черняева, и этот домик был первым домом русского Ташкента. Был он поставлен за один день 17 июня 1865 года. А потом перед ним вот этот памятник стоял, подаренный великим князем. А уже на месте бюста и установлен был мраморный Атлант 18-го века. Этот Атлант когда-то украшал 12 дорожек в Павловске.

Бюст был поставлен в мемориале Черняева около нынешней Академии художеств. Теперь уже ташкентцы забыли, что там когда-то был домик Черняева, и этот домик был первым домом русского Ташкента. Был он поставлен за один день 17 июня 1865 года. А потом перед ним вот этот памятник стоял, подаренный великим князем. А уже на месте бюста и установлен был мраморный Атлант 18-го века. Этот Атлант когда-то украшал 12 дорожек в Павловске.

Павловск под Петербургом — это владение Константиновичей. И если бы жизнь не сложилась у великого князя так, как она сложилась, то он был бы владельцем этого удивительного памятника архитектуры и дворцово-паркового искусства, который доныне украшает окрестности Петербурга. Дворец был в некоторой степени скопирован с опубликованного в 1875 году альбома новых работ академика Харламова. Это было посольство в Японии. Так Россия хотела создать некое такое чудо современного того времени архитектурного строительства около города Токио, в Киото, где тогда посольство должно было находиться.

И также использование удивительного строительного материала, который мы можем встретить во многих зданиях старого Туркестана, это так называемый буро-желтый кызыл-киинский кирпич. Этот кирпич поистине железный. И мы видели, когда эти здания нужно было сносить, в центре Ташкента, такого же типа, из этого же строительного материала, то приходилось вызывать военную технику, танки для того, чтобы разрушить эти здания.

Дело в том, что сама особенность этого строительного материала предопределила подход архитекторов к созданию вот этих зданий. Их не надо было штукатурить, украшать еще чем-то снаружи. И фигурной выкладкой из точеных кирпичей создавалось эстетическое такое чувство для человека, который видел эти здания. Так и появился туркестанский модерн или, как говорят, туркестанский колониальный сталь.

Так и появился туркестанский модерн или, как говорят, туркестанский колониальный сталь.

И одним из первых зданий такого типа и был дворец великого князя. Ну и, кроме того, князь очень заботился о том, чтобы коллекция его там получила бы достойное место. Ведь картины имеют определенные размеры, их надо было где-то вешать. И вот, учитывая это, он даже проемы проектировал в этом дворце для того, чтобы достойно поместить эту великолепную коллекцию. Это ему удалось. Кроме того, план дворца, как пишут, нечто напоминал вроде бы двуглавого орла. Это не совсем верно, потому что, если мы посмотрим на этот план, то мы увидим, что это очень приблизительное сравнение, тем более после того, как дворец реконструировали в 80-е годы уже 20-го века, он хвост потерял. То есть этот двуглавый орел не имеет хвоста. А хвост — это пандус.

Дворец был так построен, чтобы на коляске или верхом можно было подъехать к центральному входу (он находился на уровне второго этажа) и, не поднимаясь по лестнице, с коня или с коляски спуститься прямо в главное помещение.

Это было предусмотрено пандусом, пандус сегодня снесли. Его вроде бы нету, значит, нету и хвоста двуглавого орла. Это тоже надо иметь в виду. Кроме того, когда мы посмотрим на дворец, мы увидим, что у него нет никакой ограды. Эта ограда, которая сегодня стоит вокруг дворца, она была построена только во время Первой мировой войны. И целое дело было у великого князя с городской думой по этому поводу, потому что дворец был совершенно открыт. Его можно было посещать. Между прочим, он и использовался как музей, потому что с самого начала великий князь предполагал, что это не жилище, а это выставочный зал. Это представительное здание, которое должно было показать культурным ташкентцам, потому что, естественно, в грязных сапогах и в рабочей одежде во дворец не пускали, а только в приличном платье, как говорил великий князь, то можно было два-три раза в неделю познакомиться с произведениями искусства, которые украшали дворец. А у него было все. У него было, во-первых, очень много подлинных произведений русского искусства 19-го века.

В его коллекции были и произведения западноевропейского искусства — итальянцев, французов. Причем некоторые очень старые копии — 17-го, 18-го века. Иногда и подлинники. Это вообще большая редкость, и все это было привезено в Ташкент. Находясь в Средней Азии, он заинтересовался среднеазиатским искусством, и у него, конечно, были и ковры, и драгоценное оружие, и кальяны, украшенные камнями и чеканкой. Это все тоже требовало достойного помещения во дворце. И поэтому дворец был разделен как бы на две части. Правая его сторона была европейской, а левая была азиатской. Для оформления азиатских помещений он пригласил замечательных народных мастеров, и они у него работали с большим удовольствием, потому что на их памяти не было такого, чтобы владетельная особа платила бы еще и деньги за оформление дворцовых помещений. А тут все было оформлено на законных основаниях. И это азиатское оформление сохранилось до настоящего времени в очень хорошем состоянии.

Практически в Ташкенте больше нет образцов такого рода работы по дереву, резьба по ганчу и так далее. И все это вместе позволило великому князю создать еще до создания музея особый музей искусств в Ташкенте. В 1916 году он, выступая в городской думе ташкентской, завещал дворец «любимому моему городу Ташкенту». Поэтому все поползновения большевиков после революции, что, дескать, это конфискованное, это все неправда. На самом деле он с самого начала предназначал этот свой небольшой музей искусств для воспитания будущих поколений. И он тратил очень много энергии на то, чтобы, например, реставрировать произведения. Он сам занимался реставрацией. Он рассказывал посетителям о приобретениях, о том, как это происходило, потому что многие из картин, например, он приобретал на выставках прямо у авторов. Например, знаменитая копия, вторая картина Ге «Петр Великий допрашивает своего сына Алексея» или «Проповедник» Маковского. До сих пор можно увидеть эти картины в экспозиции Государственного музея искусств Узбекистана. Великий князь был замечательный предприниматель. Помимо того, что он занимался историей искусств, он был великолепный инженер, знаток пустынь, я бы сказал. Именно ему принадлежит идея прокладки железной дороги от Оренбурга до Ташкента.

Великий князь был замечательный предприниматель. Помимо того, что он занимался историей искусств, он был великолепный инженер, знаток пустынь, я бы сказал. Именно ему принадлежит идея прокладки железной дороги от Оренбурга до Ташкента.

И этот проект, который осуществлен был потом, в значительной степени был инициирован именно его трудами. Об этом сохранились документы. И вообще, к жизни этого человека, это единственный из семьи Романовых, кого не преследовали большевики, очень большой интерес стал возникать в последние десятилетия 20-го века и вот в начале 21-го. Появились крупные произведения, посвященные ему. Не всегда они точны, не всегда они верны, особенно желтая пресса России много печатала и в советские времена, и в постсоветские о личности этого человека, так и не разобравшись во вкладе, который внес он в жизнь Туркестана, Ташкента того времени. Вот совсем недавно в Париже вышла книга одного из его дальних родственников по греческой линии — Михаила Греческого. Это князь, младший член семьи греческой королевской, который написал толстый французский роман, я бы сказал, называется «Белые ночи Санкт-Петербурга».

В этой книге он доступными ему методами исследует жизнь ташкентского великого князя, ничего, собственно, в ней не понимая. У него получился такой дамский роман, который можно читать в поезде или, так сказать, закрыв пледом ноги при плохой погоде. Но ничего нового в исследовании жизни великого князя Михаил Греческий, к сожалению, не внес. Мало того, он очень много все поперепутал. Кроме того, даже неверно подписал фотографии, ему же принадлежавшие. Знаменитую возлюбленную великого князя Фанни Лир он перепутал с его первой женой Надеждой Александровной фон Дрейер, ее портрет дал как будто это Фанни Лир, и так далее. Но книга, во всяком случае, интересная. Американцы совсем недавно, в 2012 году, выпустили вот эту вот удивительную книжечку, она называется «Фанни Лир». Первое, что они сделали (это авторы Ева и Даниэль Макдональды), они путешествуют по миру и изучают современный нам мир с помощью американской журналистики. Первое, что они сделали, — они взяли и перевели книжку возлюбленной великого князя, изданную еще в Брюсселе в 1875 году, она называлась «Роман одной американки в России», перевели на английский язык. И очень точно, я бы сказал. Кроме того, исследовали архивы Соединенных Штатов, и им удалось найти много и много интересного. Вот именно здесь как раз всплывает действительная история любви великого князя. Многие считают, что эта любовь и погубила его, хотя на самом деле великий князь был претендент на российский престол. Именно за это императорские власти, начиная с Александра II, потом Александра III, потом Николая II, преследовали этого человека фактически до самого конца его жизни. Ему так и не удалось даже встретиться со своими ближайшими родственниками. Ему было запрещено разговаривать с отцом, с матерью, с братьями, сестрами.

И очень точно, я бы сказал. Кроме того, исследовали архивы Соединенных Штатов, и им удалось найти много и много интересного. Вот именно здесь как раз всплывает действительная история любви великого князя. Многие считают, что эта любовь и погубила его, хотя на самом деле великий князь был претендент на российский престол. Именно за это императорские власти, начиная с Александра II, потом Александра III, потом Николая II, преследовали этого человека фактически до самого конца его жизни. Ему так и не удалось даже встретиться со своими ближайшими родственниками. Ему было запрещено разговаривать с отцом, с матерью, с братьями, сестрами.

Это все были замечательные люди. Отец его был президент Российского географического императорского общества, правая рука императора Александра II. Его брат был президент Российской академии наук. Он возглавлял пушкинский юбилей, столетие, в 1899 году. Он писал великолепные стихи под псевдонимом К. Р. Это поэт Серебряного века. И вот встретиться им удалось только в 1911 году, когда уже третий по счету российский император все-таки разрешил родственникам приехать в Ташкент. И Константин Константинович, младший брат ташкентского великого князя, как будто бы с инспекцией кадетских корпусов приехал сюда для того, чтобы встретиться со своим братом, которого он не видел прямо буквально с детских лет. Это все говорило о том, что императорская власть очень боялась этого человека. Это действительно был один из самых талантливых Романовых, которых дала нам история.

И Константин Константинович, младший брат ташкентского великого князя, как будто бы с инспекцией кадетских корпусов приехал сюда для того, чтобы встретиться со своим братом, которого он не видел прямо буквально с детских лет. Это все говорило о том, что императорская власть очень боялась этого человека. Это действительно был один из самых талантливых Романовых, которых дала нам история.

И совершенно справедливо он считал, что, видимо, если бы корона перешла в руки Константиновичей, его отца, очень даровитого, кстати говоря, человека, его самого и его наследников, которых ему запретили иметь, то, наверное, история России пошла бы совсем другим путем.

Вот это, пожалуй, самое главное, что следует иметь в виду, когда мы рассуждаем о вкладе этого человека в историю Туркестана, в историю Ташкента. Он был великолепный ирригатор. Каналы, которые он построил на свои деньги, до сих пор действуют. Один из них — Искандер-арык — он протекает прямо в Ташкентской области. Селение Искандер, по этому селению были названы его дети от его первой жены Надежды Александровны, она тоже носила фамилию Искандер. Эту фамилию ей присвоили только в конце 19-го века после многочисленных, я бы сказал многолетних просьб к правительству. Второй канал, который орошает голодную степь, — канал имени императора Николая I, Южно-Голодностепский канал — тоже действует сегодня, 100 километров. 6 поселков, которые были на этих землях организованы, это переселенцы, между прочим, в значительной степени русские. Этнические русские, которые живут сегодня в Узбекистине, — это чаще всего потомки тех переселенцев в этих поселках, возникших совершенно на невозделанных землях.

Эту фамилию ей присвоили только в конце 19-го века после многочисленных, я бы сказал многолетних просьб к правительству. Второй канал, который орошает голодную степь, — канал имени императора Николая I, Южно-Голодностепский канал — тоже действует сегодня, 100 километров. 6 поселков, которые были на этих землях организованы, это переселенцы, между прочим, в значительной степени русские. Этнические русские, которые живут сегодня в Узбекистине, — это чаще всего потомки тех переселенцев в этих поселках, возникших совершенно на невозделанных землях.

Голодная степь была непроходима ведь до тех моментов, пока не начались ирригационные работы. Все это результаты деятельности Николая Константиновича Романова. Какова была его судьба в советское время? Тоже легенды разные совершенно существуют. Одни считают, что он был репрессирован, что у него было все отнято. Это все неправда. Он оставил завещание, кстати говоря, это завещание сохранилось в узбекских архивах, и с ним можно познакомиться.

Он половину своего состояния передал обществу, организуемому ташкентскому университету, городской думе для поддержания вот этих ирригационных своих начинаний, для того, чтобы дома ветеранов, он строил специально для ветеранов туркестанских походов дома. Эти дома до недавнего времени, до 66-го года, сохранялись в Ташкенте. И там же потомки тех людей, которые их бесплатно совершенно получили в центре города. Он учредил стипендии для туркестанских неимущих студентов в ведущих вузах Российской империи. И люди учились на эти именные стипендии. Имена их даже известны. Вот это все вместе позволяет говорить о том, что человек этот внес большой вклад в историю Ташкента.

В 2013 году в журнале «Звезда Востока» Союза писателей Узбекистана я опубликовал документальную повесть «Августейший изгнанник». Я попытался представить, что бы написал великий князь в своем дневнике, если бы он его вел в эти годы изгнания в Ташкенте. И получилась такая романтическая история, потому что действительно великий князь вел дневник, и, кстати, все члены его семьи вели дневники, и Константин Константинович, кстати говоря, тоже. И ранние дневники великого князя сохранились. Очень многие документы сохранились. Благодаря тому, что я был автором сценария фильма о великом князе, мне удалось познакомиться со многими документами в архивах как нашей страны, Узбекистана, так и Российской Федерации, в особенности в Оренбурге и Москве. И оказалось, что многие наши представления о том, как он жил, что он думал, совсем не соответствуют действительности. И вот тогда получилась эта документальная повесть «Августейший изгнанник».

И ранние дневники великого князя сохранились. Очень многие документы сохранились. Благодаря тому, что я был автором сценария фильма о великом князе, мне удалось познакомиться со многими документами в архивах как нашей страны, Узбекистана, так и Российской Федерации, в особенности в Оренбурге и Москве. И оказалось, что многие наши представления о том, как он жил, что он думал, совсем не соответствуют действительности. И вот тогда получилась эта документальная повесть «Августейший изгнанник».

И завершается она очень интересным стихотворением. Это стихотворение написал его брат Константин Константинович, где он прямо так и говорит:

И пусть не тем, что знатного я рода,

Что царская во мне струится кровь,

Родного православного народа

Я заслужу доверье и любовь.

Эти слова можно целиком отнести и к судьбе, и к биографии великого князя Николая Константиновича Романова.

Он умер своей смертью от болезни в возрасте 68 лет, у него была астма, он заболел воспалением легких. Целый год, 17-й, он пролежал в постели. И когда он умер, это было начало 18-го года, торжественно был похоронен в главном православном храме Ташкента – Военном Спасо-Преображенском соборе. Этот собор не дожил до нашего времени и был взорван большевиками в 1935 году.

Над передачей из цикла «История Ташкента и Туркестана в биографиях знаменитых людей» работали: Б. Голендер П. Кравец М. Кудряшова.

В передаче использованы кадры из фильма «Великий князь Николай Константинович Романов» Материалы из личного архива Б. Голендера Ташкент, 2014

Борис Голендер

Резиденция Великого Князя Романова в Ташкенте

Дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I , который, сосланный своими царственными родителями в Ташкент в 1877 г. и проживавший там до своей смерти в 1918 г., является, пожалуй, самым романтичным сооружением в Узбекской капитал. Дворец, который до сих пор находится в отличном состоянии, расположен в самом центре города, рядом с площадью Независимости, недалеко от ташкентского Бродвея и площади Амира Тимура.

Дворец, который до сих пор находится в отличном состоянии, расположен в самом центре города, рядом с площадью Независимости, недалеко от ташкентского Бродвея и площади Амира Тимура.

Дворец в популярном в то время стиле модерн был построен по проекту архитекторов В. С. Гейнцельмана и А. Л. Бенуа в 1891 году. Изящное двухэтажное здание богато декорировано, имеет резные решетки, окна необычной формы, башенки. и другие декоративные элементы. Романов был страстным охотником, что нашло отражение в украшении парадных входов особняка бронзовыми скульптурами оленей и гончих. Николай жил в левом крыле дворца, а правое крыло занимала его супруга. Во дворце была большая библиотека, огромный зимний сад, оранжерея и японский сад. На территории выращивали пальмы всех видов, лимоны, апельсины, мандарины и декоративные карликовые деревья. Дверь в задней части дома вел в большой сад, заложенный выдающимся ташкентским ботаником и фармацевтом И. И. Краузе.

Внутреннее убранство дворца было особенно разнообразным и красивым. Комнаты дома были обшиты дубовыми панелями и украшены резными карнизами и золотой росписью. Для внутренней отделки особняка были привлечены местные мастера традиционной резьбы по гипсу (ганчу). В одном из флигелей Великий князь России организовал зверинец, в котором была собрана коллекция диких животных, населявших регион в то время. По воскресеньям зверинец был открыт для публики.

Комнаты дома были обшиты дубовыми панелями и украшены резными карнизами и золотой росписью. Для внутренней отделки особняка были привлечены местные мастера традиционной резьбы по гипсу (ганчу). В одном из флигелей Великий князь России организовал зверинец, в котором была собрана коллекция диких животных, населявших регион в то время. По воскресеньям зверинец был открыт для публики.

Многочисленные картины, мраморные скульптуры, статуэтки, игрушки из слоновой кости, ордена, медали, перстни, браслеты и другие золотые и серебряные украшения украшали комнаты и коридоры дома.

Один из залов дворца был украшен в восточном стиле, на полу лежали чудесные бухарские, афганские, туркменские и перисанские ковры, а на стенах висело огнестрельное и холодное оружие из драгоценных металлов. Традиционные низкие деревянные кровати были устланы коврами и тканями, расшитыми шелковыми, золотыми и серебряными нитями. В зале также были представлены полотна выдающихся художников, изображающие сцены из жизни Азии. Собрание картин русских и европейских художников, привезенное Николаем из Петербурга, составило основу Художественного музея, созданного в Ташкенте в 1919. В настоящее время коллекция европейской живописи, хранящаяся в Музее искусств Узбекистана, считается одной из крупнейших в Средней Азии.

Собрание картин русских и европейских художников, привезенное Николаем из Петербурга, составило основу Художественного музея, созданного в Ташкенте в 1919. В настоящее время коллекция европейской живописи, хранящаяся в Музее искусств Узбекистана, считается одной из крупнейших в Средней Азии.

Николай Константинович Романов пользовался большим уважением у местного населения. Он был основателем первого кинотеатра и пекарни в городе; он проложил ряд оросительных каналов в Голодной степи, наладил производство мыла, построил рисошелушильные и хлопчатобумажные фабрики, открыл ряд бильярдных, фотоателье и квасных магазинов. Великий князь приказал рассадить самолеты по всему Ташкенту. Это привело к тысячам деревьев, некоторые из которых все еще живы сегодня. В 1918, незадолго до смерти, Романов завещал городу всю свою коллекцию с условием превратить его дворец в музей. Музей искусств Узбекистана был открыт в доме великого князя после его смерти. С 1940-х по 1970-е годы в особняке располагался Республиканский Дворец пионеров и школьников, а затем, до начала 1990-х годов, Музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана. В конце 20 века здание было реконструировано и переименовано в Дом приемов Министерства иностранных дел Узбекистана.

В конце 20 века здание было реконструировано и переименовано в Дом приемов Министерства иностранных дел Узбекистана.

Великий Князь Константин Константинович — Блог & Александровский дворец Машина времени

Биографии — Великий Князь Константин Константинович

Великий князь Константин Константинович

by Bob Atchison

Последний великий князь, назвавший Павловск своим домом, Константин Константинович родился в Стрельненском дворце в семье Константина, сына царя Николая I и великой княгини Александры, первоначально принцессы Саксонской. -Альтенбург. Его молодость была жизнью князя Романовых, который рано начал учебу с интенсивной программы, сосредоточенной на истории, военной тактике и языках. В то время как он следовал классическим, основным предметам принца, в то же время ему было позволено потакать инстинктивной личной склонности к искусству и музыке, что породило исключительный талант к игре на фортепиано. После окончания школы Константин поступил на военную службу, как и все мужчины Романовы.

После окончания школы Константин поступил на военную службу, как и все мужчины Романовы.

Первоначальный выбор Константина состоял в том, чтобы продолжить карьеру своего отца и поступить на флот, где его приключения на борту корабля завели его даже в США. Недовольный жизнью на флоте, позже он был допущен в Императорскую Измайловскую гвардию. Следуя романовской традиции, он женился на немецкой принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской и создал семью, в которой в конечном итоге насчитывалось девять детей; шесть мальчиков и три девочки. Елизавета так и не стала православной и всю жизнь оставалась лютеранкой. Обычно это не одобрялось бы, однако правила внутреннего распорядка семьи Романовых, принятые царем Павлом I, определяли детей Константина, как правнуков царя, князьями и принцессами низшего уровня — относительно далекими от линии престолонаследия. . Правила Павла требовали, чтобы наследник престола родился от православной матери, но мысль о том, что один из детей Константина может унаследовать престол, была маловероятной, поскольку перед ними было много первых Романовых.

После увольнения из армии Константин увлекся искусством, которое было его страстью. Он писал стихи и организовывал театральные представления, в которых играл. Великий князь не был дилетантом, занимающимся творчеством, к которому у него не было настоящего таланта, ибо его стихи были неплохи, даже первоклассны. Интерес Константина к театру привел его к написанию пьес. Его «Царь Иудейский» дебютировал в Эрмитажном театре в 1913 году и произвел настоящий фурор, поскольку впервые великий князь выступил на «общественной» сцене в качестве актера.

Константин был высоким элегантным мужчиной со светло-рыжей бородой. он имел утонченные привычки и любил красоту. Он унаследовал Павловский дворец и был достойным хранителем его сокровищ и традиций.

Во время Первой мировой войны, в октябре 1914 года, сын Константина Олег был тяжело ранен и впоследствии скончался в Вильно вместе с родителями. Олег был единственным царевичем, погибшим в Великой войне, и единственным Романовым, погибшим в бою.