Специфика среды жизни людей: 14.4. Антропобиогеоценоз. Специфика среды жизни людей

14.4. Антропобиогеоценоз. Специфика среды жизни людей

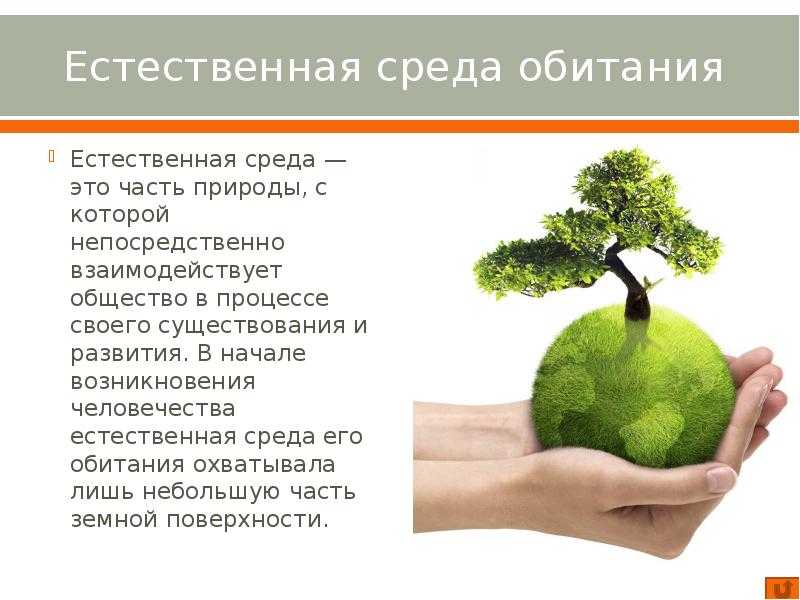

Естественная среда, описанная выше, стала средой обитания зарождающегося человечества. В результате перехода к культурному земледелию и скотоводству естественная среда уступила место частично очеловеченной среде сельских жителей. С развитием промышленности и возникновением

Рис. 178. Упрощённая схема трофической цепи наземного биогеоценоза

Рис. 179 (слева). Пирамида численности особей:

если бы мальчик питался в течение одного года только телятиной, то ему потребовалось бы 4,5 телёнка, а для пропитания телят необходимо засеять поле люцерной в 4 га (2 х 107 растений)

Рис. 180 (справа). Пирамида биомассы (число особей в пирамиде численности заменено величинами биомассы)

Рис. 181. Схема пирамиды численности

городов современного

типа человек существует в полностью

очеловеченной среде, границы которой

неуклонно расширяются.

Возникли новые природные комплексы — антропобиогеоценозы, в которых протекают как естественные (биологические), так и социальные процессы. Для последних свойственна индивидуальная и групповая приспособляемость человеческих сообществ к жизни в средах обитания, различающихся по природным условиям, формам хозяйствования и культуре. Особенности этой приспособляемости заключаются в том, что человек адаптируется к условиям жизни не только физиологически, но прежде всего экономически, технически, эмоционально.

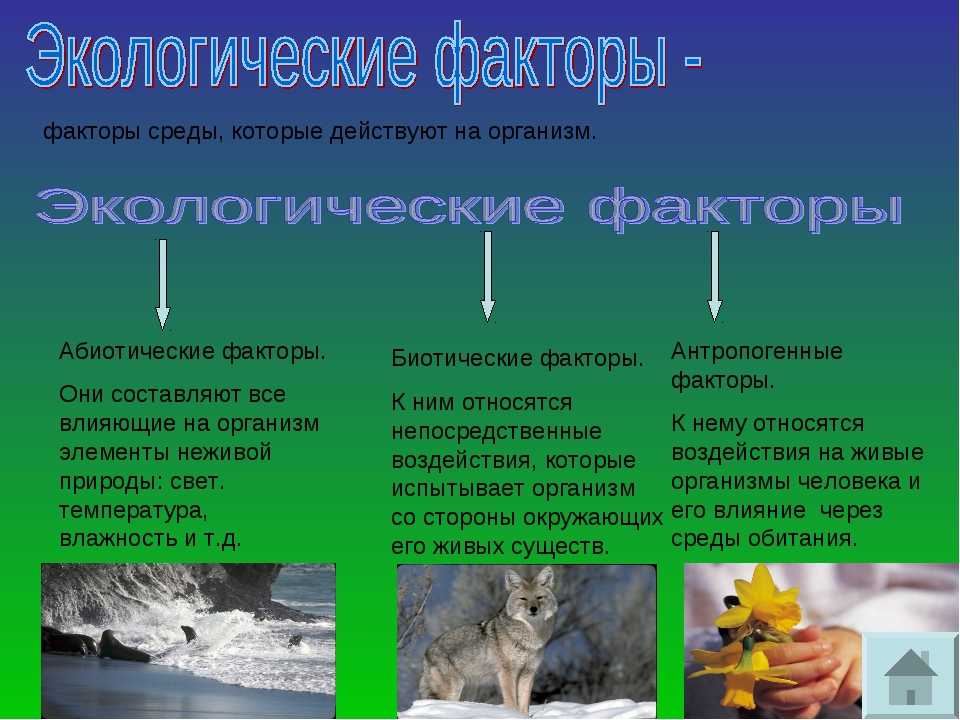

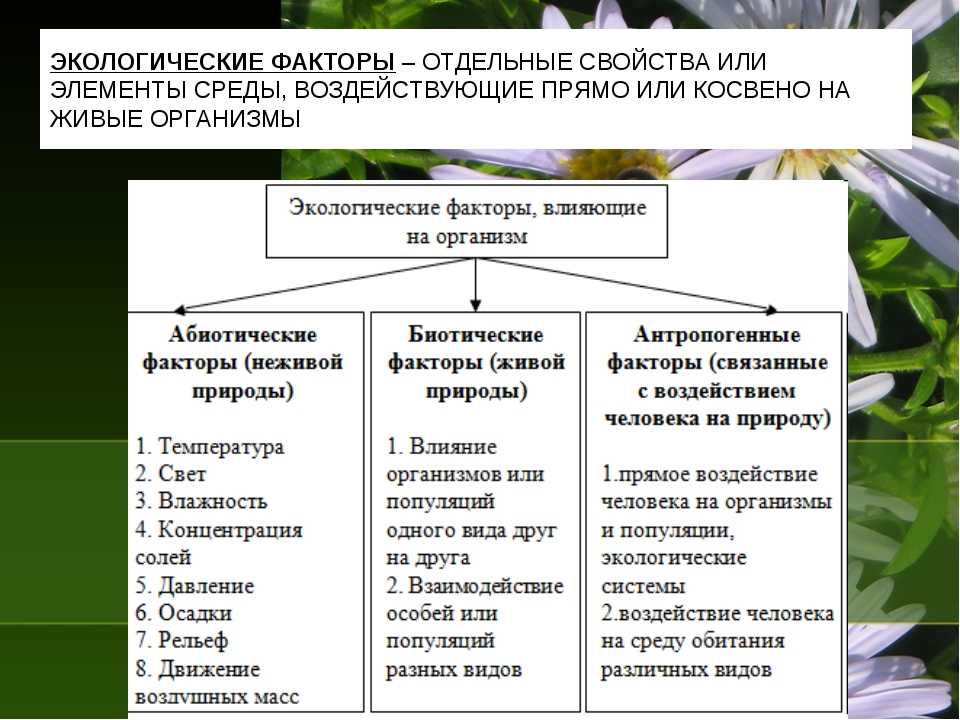

Человек, с одной стороны, является объектом действия экологических факторов, с другой стороны, сам оказывает воздействие на среду. Таким образом, человек является объектом приложения экологических факторов, а также выступает в роли самостоятельного экологического фактора.

Отличительная черта человека как экологического фактора заключается в осознанности, целенаправленности и массированности воздействия на природу.

Человек не ограничивается, как любой биологический вид, энергией органических веществ предшествующего трофического уровня, а расширяет круг доступных источников энергии вплоть до использования ядерной и термоядерной энергии. Это

позволило человечеству преодолеть

естественные ограничения роста

численности, создать предпосылки для

заселения любых экологических ниш.

Это

позволило человечеству преодолеть

естественные ограничения роста

численности, создать предпосылки для

заселения любых экологических ниш.Человек — единственный вид на Земле, распространившийся во всех частях её суши и ставший поэтому экологическим фактором с глобальным влиянием. Биогеоценозы вытесняются антропобиогеоценозами, абсолютно доминирующим экологическим фактором которых является человек.

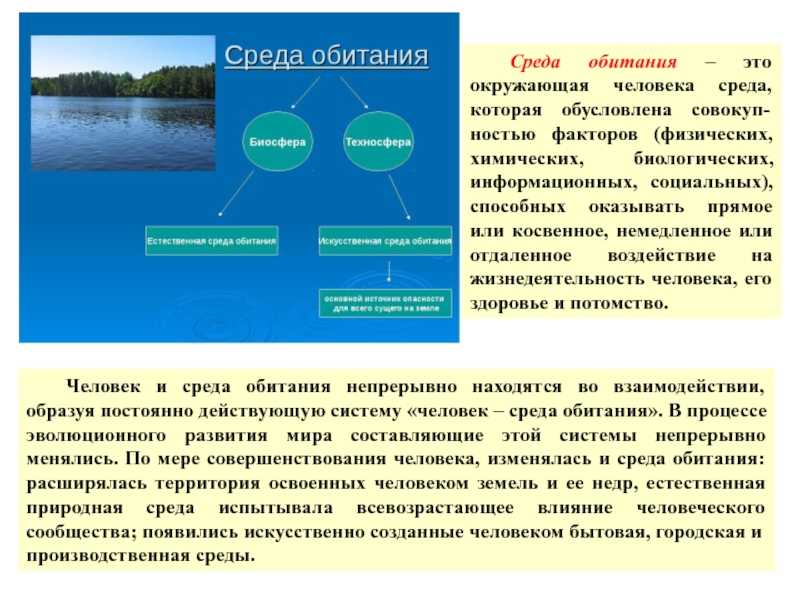

Среда обитания людей включает естественную и искусственную среду (биоприродный и социально-культурный компоненты). Тем не менее и в естественной, и в искусственной среде человек представлен как социальное существо.

Среда обитания

человека представляет собой сложное

переплетение взаимодействующих

естественных и антропогенных экологических

факторов, набор которых различается в

разных природно-географических и

экономических регионах планеты. В таких

условиях необходим единый

интегральный критерий качества среды с точки

зрения её пригодности для обитания

человека. Этим критерием служит, в

соответствии с принятым в 1968 году уставом

Всемирной Организации Здравоохранения, состояние здоровья населения.

Этим критерием служит, в

соответствии с принятым в 1968 году уставом

Всемирной Организации Здравоохранения, состояние здоровья населения.

Антропобиогеоценоз. Специфика среды жизни людей — Студопедия

Естественная среда, описанная выше, стала средой обитания зарождающегося человечества. В результате перехода к культурному земледелию и скотоводству естественная среда уступила место частично очеловеченной среде сельских жителей. С развитием промышленности и возникновением

|

|

|

городов современного типа человек существует в полностью очеловеченной среде, границы которой неуклонно расширяются.

Возникли новые природные комплексы —

Человек, с одной стороны, является объектом действия экологических факторов, с другой стороны, сам оказывает воздействие на среду. Таким образом, человек является объектом приложения экологических факторов, а также выступает в роли самостоятельного экологического фактора.

Отличительная черта человека как экологического фактора заключается в осознанности, целенаправленности и массированности воздействия на природу.

Человек не ограничивается, как любой биологический вид, энергией органических веществ предшествующего трофического уровня, а расширяет круг доступных источников энергии вплоть до использования ядерной и термоядерной энергии. Это позволило человечеству преодолеть естественные ограничения роста численности, создать предпосылки для заселения любых экологических ниш.Человек — единственный вид на Земле, распространившийся во всех частях её суши и ставший поэтому экологическим фактором с глобальным влиянием. Биогеоценозы вытесняются антропобиогеоценозами, абсолютно доминирующим экологическим фактором которых является человек.

Среда обитания людей включает естественную и искусственную среду (биоприродный и социально-культурный компоненты). Тем не менее и в естественной, и в искусственной среде человек представлен как социальное существо.

Среда обитания человека представляет собой сложное переплетение взаимодействующих естественных и антропогенных экологических факторов, набор которых различается в разных природно-географических и экономических регионах планеты. В таких условиях необходим единый интегральный критерий качества среды с точки зрения её пригодности для обитания человека. Этим критерием служит, в соответствии с принятым в 1968 году уставом Всемирной Организации Здравоохранения,состояние здоровья населения.

14.5. Предмет экологии человека.

Биологический и социальный аспекты

адаптации людей, её опосредованный характер

Экология человека (или социальная экология) — это область экологии, изучающая взаимодействие человеческого общества и окружающей среды. Она выделилась (сформировалась) в 70-е гг. ХХ века как самостоятельный раздел общей экологии, главной особенностью которого является междисциплинарный характер, т.

Экология человека изучает закономерности возникновения, существования и развития антропоэкологических систем. Размеры таких систем различны в зависимости от численности и характера организации человеческих популяций. Это могут быть изоляты, демы, нации, наднациональные ассоциации (различающиеся по способу производства, укладу жизни) и, наконец, человечество в целом.

Большое значение в определении размера антропоэкологической системы имеют природные условия: наиболее многочисленные современные популяции, объединяющие более 80% человечества, обитают на 44% суши в области тропических лесов и саванн. В засушливых зонах (18% суши) обитает лишь 4% населения.

Главная отличительная черта антропоэкологических систем — наличие в их составе человеческих сообществ, которым в развитии всей системы принадлежит доминирующая роль. Сообщества людей различаются по способу производства материальных ценностей и структуре социально-экономических отношений. Активностью сообществ людей на занимаемой территории определяется уровень воздействия их на окружающую среду. Развивающиеся сообщества (например, в период индустриализации) характеризуются ростом численности населения и увеличением потребностей его в продуктах питания, сырье, водных ресурсах, размещении отходов. В таких сообществах увеличена нагрузка на природную среду, интенсифицировано использование биотических и абиотических факторов.

Активностью сообществ людей на занимаемой территории определяется уровень воздействия их на окружающую среду. Развивающиеся сообщества (например, в период индустриализации) характеризуются ростом численности населения и увеличением потребностей его в продуктах питания, сырье, водных ресурсах, размещении отходов. В таких сообществах увеличена нагрузка на природную среду, интенсифицировано использование биотических и абиотических факторов.

В антропоэкологических системах процессы осуществляются в двух главных направлениях: 1) изменяются биологические и социальные показатели индивидуумов и сообщества в целом как ответ на требования, предъявляемые человеку средой; 2) осуществляется перестройка самой среды для удовлетворения требований человека. В истории человечества усиливалась роль второго направления.

Адаптации человека к условиям обитания имеют частично экологическую, но главным образом социальную природу. Адаптации формируются по отношению к факторам как природной, так и искусственной среды, поэтому они носят не только экологический, но и социально-экономический характер. Экологические и социально-экономические адаптации дополняются психологическими адаптациями, поскольку каждый человек индивидуален.

Экологические и социально-экономические адаптации дополняются психологическими адаптациями, поскольку каждый человек индивидуален.

Индивидуальные и групповые адаптации человека, в отличие от биологических адаптаций растений и животных, обеспечивают наряду с выживанием и воспроизведением потомства выполнение им социальных функций, важнейшей из которых является общественно — полезный труд.

Хотя в основе адаптации человека лежат социально-экономические механизмы, важная роль принадлежит также естественным приспособительным и защитным механизмам, которые составляют биологическое наследство человека. Хорошо иллюстрируется роль естественных механизмов при переходе человека в экстремальные условия местообитаний (высокогорье; Арктика с её суровым климатом, необычными атмосферными явлениями и пониженным содержанием микроорганизмов в почвах и воздухе, специфической сменой дня и ночи). Как правило, люди, привыкшие жить в умеренных широтах, при перемещении в Заполярье болезненно реагируют на перемены, испытывают болезненные ощущения и длительно могут находиться в ухудшившемся состоянии (повышается артериальное давление, учащается пульс, падает работоспособность, снижается до 3000-3500 в 1 мм3 количество лейкоцитов). По прошествии определённого времени функциональные показатели возвращаются к нормальному уровню, восстанавливается работоспособность, оперативная память, защитные механизмы организма. Происходит акклиматизация человека к новым условиям обитания, основным критерием которой является восстановление высокого уровня трудоспособности. В основе акклиматизации лежат естественные приспособительные механизмы организма человека.

Как правило, люди, привыкшие жить в умеренных широтах, при перемещении в Заполярье болезненно реагируют на перемены, испытывают болезненные ощущения и длительно могут находиться в ухудшившемся состоянии (повышается артериальное давление, учащается пульс, падает работоспособность, снижается до 3000-3500 в 1 мм3 количество лейкоцитов). По прошествии определённого времени функциональные показатели возвращаются к нормальному уровню, восстанавливается работоспособность, оперативная память, защитные механизмы организма. Происходит акклиматизация человека к новым условиям обитания, основным критерием которой является восстановление высокого уровня трудоспособности. В основе акклиматизации лежат естественные приспособительные механизмы организма человека.

Продолжительное проживание групп людей на территориях, различающихся климатическими, алиментарными и другими экологическими факторами, привело к образованию воспроизводящихся в ряду поколений признаков и их комплексов. В результате возникли экологические типы людей, обладающие более высоким уровнем приспособленности (за счёт естественных адаптационных механизмов) к проживанию в конкретной биогеографической среде.

Однако перед человечеством стоит серьёзная задача более глубокого освоения мало — или совсем незаселённых территорий, которые составляют 71% поверхности Земли (пустыни, полупустыни, высокогорные, полярные, тропические районы, дно морей и океанов). Кроме того, человек в результате своей хозяйственной деятельности сам создаёт экстремальные условия среды, к которым ему необходимо адаптироваться. Это также одна из серьёзных медико-биологических проблем экологии человека.

Адаптации человека к факторам окружающей среды носят опосредованный характер. Действие экологических факторов всегда опосредовано результатами производственной деятельности людей.В процессе труда человек своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между своим организмом и природой. К тому же естественные экосистемы в настоящее время всё больше вытесняются антропогенными экосистемами, в которых человек является абсолютно доминирующим экологическим фактором.

Окружающая среда > Жилая среда

- Дом

- >

- Жилая среда и планировка

- >

- Среда обитания

Наша физическая среда обитания состоит из искусственной и естественной среды. Кроме того, среда обитания включает социальные и функциональные аспекты, а также аспекты, влияющие на качество и обстоятельства жизни. Различные группы населения имеют разные потребности и пожелания к среде своего обитания в зависимости от их возраста или других жизненных ситуаций.

© Янен Ульвинен

Хорошая и здоровая среда обитания позволяет различным группам населения вести повседневную жизнь и удовлетворять свои основные потребности: жить, пользоваться услугами, работать, отдыхать, заниматься хобби, а также отдыхать и уединяться.

Различные сообщества, от деревень до городов, составляют повседневную среду обитания большинства финнов. Более 80 процентов населения Финляндии проживает в населенных пунктах с населением не менее 200 человек.

Последние новости

2017-02-08

«Открывайте природу вместе» — тема Дней европейского наследия 2017 года в Финляндии. Год открывается сегодня на мероприятии, проведенном в Министерстве окружающей среды. На церемонии открытия победителям конкурса «Создатели культурного наследия» для детей и молодежи — дошкольной группе из Тампере под названием «Несторит» будут вручены призы, а также будет представлено новое конкурсное задание.

Опубликовано 24 октября 2013 г. в 13:46, обновлено 11 января 2017 г. в 14:40.

- Суомекси

- På svenska

- На английском

- среда обитания,

- традиционный биотоп,

- встроенная среда,

- землепользование и строительство

- Министерство окружающей среды

- Делиться:

Отзыв ответственному лицу

- распечатайте эту страницу

Краткая история глобальных условий жизни и почему важно, чтобы мы это знали

Последний раз текст, данные и визуализации обновлялись в 2020 году.

данных для достижения прогресса в решении крупнейших мировых проблем» .

Наша миссия имеет смысл только в том случае, если действительно возможно добиться прогресса в решении серьезных проблем, с которыми сталкивается мир. Очень немногие думают, что мир движется вперед. В опросе 2015 года задавался вопрос: «Учитывая все обстоятельства, как вы думаете, мир становится лучше или хуже, или не становится ни лучше, ни хуже?». В Швеции 10% считают, что дела идут лучше, в США — только 6%, а в Германии — только 4%.

Какие доказательства нам необходимо учитывать при ответе на этот вопрос?

Вопрос в том, как изменился мир, поэтому мы должны смотреть в историческую перспективу. И вопрос касается мира в целом, и поэтому ответ должен касаться всех. Ответ должен учитывать историю глобальных условий жизни — историю каждого.

Крайняя бедность

Всемирный банк обновил свои данные по бедности и неравенству

Данные в этой статье основаны на предыдущем выпуске данных Всемирного банка по бедности и неравенству, в которых доходы выражены в международных долларах за 2011 год.

С тех пор Всемирный банк обновил свои методы и теперь измеряет доходы в 2017 году в международных долларах. В рамках этого изменения также была обновлена международная черта бедности, используемая для измерения крайней бедности: с 1,90 доллара США (в ценах 2011 года) до 2,15 доллара США (в ценах 2017 года).

Это мало повлияло на наше общее понимание бедности и неравенства во всем мире. Но из-за изменения единиц измерения многие цифры, упомянутые в этой статье, будут отличаться от последних данных Всемирного банка.

Глобальная бедность — одна из самых больших проблем в современном мире. Можно ли добиться прогресса в решении этой проблемы? Чтобы увидеть, откуда мы пришли, мы должны отправиться далеко назад во времени. 30 или даже 50 лет мало. Когда вы рассматриваете только то, как мир выглядел во время нашей жизни, легко представить себе мир как статичный – более богатые части мира здесь и более бедные регионы там – и сделать ложный вывод, что он всегда был таким и всегда был таким. будет так.

будет так.

Взгляните на более длинную перспективу, и станет ясно, что мир вовсе не статичен. Мы можем изменить мир. Страны, которые сегодня богаты, всего несколько поколений назад были очень бедны.

Чтобы не изображать мир статичным — Север всегда намного богаче Юга — мы должны начать на 200 лет назад, до того времени, когда условия жизни действительно резко изменились.

Организация Объединенных Наций измеряет «крайнюю бедность» как жизнь менее чем на 1,90 доллара в день. Это чрезвычайно низкая черта бедности, которая привлекает внимание к самым бедным людям в мире.

Эти показатели бедности учитывают неденежные формы дохода – для бедных семей сегодня и в прошлом это важно, особенно потому, что многие из них ведут натуральное хозяйство и живут в основном за счет собственного производства продуктов питания. Показатель крайней бедности также корректируется с учетом различных уровней цен в разных странах и корректируется с учетом изменения цен с течением времени (инфляции) – бедность измеряется в так называемом «международном долларе». В результате этих корректировок покупательная способность одного международного доллара в 2011 году равна покупательной способности одного доллара США9.0015

В результате этих корректировок покупательная способность одного международного доллара в 2011 году равна покупательной способности одного доллара США9.0015

На первой диаграмме показаны оценки доли населения мира, живущего в условиях крайней нищеты. В 1820 году лишь крошечная элита имела более высокий уровень жизни, в то время как подавляющее большинство людей жили в условиях, которые сегодня мы назвали бы крайней нищетой. С тех пор доля крайне бедных постоянно снижалась. Все больше и больше регионов мира индустриализировались и, таким образом, повышалась производительность, что позволяло вырваться из бедности большему количеству людей: в 1950 году две трети мира жили в условиях крайней нищеты; в 1981 все еще было 42%. В 2015 году — последнем году, за который у нас есть данные, — доля населения мира, живущего в условиях крайней нищеты, упала ниже 10%.

Черта бедности в размере 1,90 доллара США очень низка и ориентирована на самых бедных в мире. Мир также добивается прогресса в борьбе с бедностью по сравнению с более высокими чертами бедности. Фактически, независимо от того, какую черту бедности вы выберете, доля людей, живущих за этой чертой бедности, во всем мире сократилась (см. здесь).

Фактически, независимо от того, какую черту бедности вы выберете, доля людей, живущих за этой чертой бедности, во всем мире сократилась (см. здесь).

Это огромное достижение, для меня как для исследователя, занимающегося вопросами экономического роста и неравенства, пожалуй, самое большое достижение за последние два столетия. Это особенно примечательно, если учесть, что население мира увеличилось в 7 раз за последние два столетия — выключите переключатель «Относительно» в этой визуализации, чтобы увидеть номер людей, живущих в бедности и вышедших из нее. В мире без экономического роста 7-кратное увеличение населения привело бы к все меньшему и меньшему доходу для всех, этого было бы достаточно, чтобы загнать всех в крайнюю нищету. Однако произошло прямо противоположное. Во времена беспрецедентного роста населения наш мир смог обеспечить процветание большему количеству людей и постоянно вытаскивать больше людей из крайней нищеты.

Повышение производительности было важно, потому что оно сделало жизненно важные товары и услуги менее дефицитными: больше еды, лучшую одежду и менее тесные жилища. Производительность — это соотношение между результатом нашей работы и вкладом, который мы в нее вкладываем; по мере роста производительности мы выигрывали от увеличения производительности, но также и от уменьшения затрат — количество рабочих часов в неделю сократилось очень существенно.

Производительность — это соотношение между результатом нашей работы и вкладом, который мы в нее вкладываем; по мере роста производительности мы выигрывали от увеличения производительности, но также и от уменьшения затрат — количество рабочих часов в неделю сократилось очень существенно.

Экономический рост был также важен, потому что он изменил отношения между людьми. В течение долгого времени, когда мир жил в мире, где не происходило роста, единственный способ стать лучше, чтобы кто-то другой стал хуже. Это была экономика с нулевой суммой. Твоя собственная удача была неудачей твоих соседей. Экономический рост изменил это, рост сделал возможным то, что вы стали лучше, когда другие стали лучше. Изобретательность тех, кто создал технологию, повышающую производительность, — современный транспорт, производственное оборудование и коммуникационные технологии — сделала некоторых из них очень богатыми и в то же время повысила производительность и доходы других. Трудно переоценить, насколько различна жизнь в экономике с нулевой суммой и в экономике с положительной суммой.

К сожалению, средства массовой информации чрезмерно одержимы сообщениями об отдельных событиях и вещах, которые идут не так, и почти не уделяют достаточного внимания медленным событиям, которые меняют наш мир. Имея эти эмпирические данные о сокращении бедности, мы можем конкретизировать, как будут выглядеть СМИ, сообщающие о глобальном развитии. Заголовок может быть «Число людей, живущих в условиях крайней нищеты, со вчерашнего дня сократилось на 130 000 человек», и такой заголовок будет появляться не один раз, а каждый божий день с 19 года.90, поскольку в среднем каждый день в условиях крайней нищеты становилось на 130 000 человек меньше. Если вы предпочитаете полагаться на более высокую черту бедности, цифры будут еще более впечатляющими. Ежедневный заголовок указывал бы, что число людей, живущих более чем на 10 долларов в день, увеличилось на четверть миллиона в любой средний день за последнее десятилетие.

Важно знать, что можно добиться прогресса в борьбе с бедностью, потому что даже после двух столетий прогресса бедность остается одной из самых больших проблем в мире. Большинство населения мира все еще живет в бедности: каждый десятый человек живет менее чем на 1,90 доллара в день, а две трети живут менее чем на 10 долларов в день. В богатых странах человек считается бедным, если он или она живет менее чем на 30 долларов в день; если мы полагаемся на это определение бедности, то мы обнаружим, что 85% населения мира живет в бедности. 1 Требуется гораздо больше прогресса.

Большинство населения мира все еще живет в бедности: каждый десятый человек живет менее чем на 1,90 доллара в день, а две трети живут менее чем на 10 долларов в день. В богатых странах человек считается бедным, если он или она живет менее чем на 30 долларов в день; если мы полагаемся на это определение бедности, то мы обнаружим, что 85% населения мира живет в бедности. 1 Требуется гораздо больше прогресса.

Грамотность

Как изменилось за этот период образование населения мира? На этой диаграмме показана растущая доля населения мира, умеющего читать и писать. Сегодняшнее образование, в том числе в сегодняшних богатейших странах, опять-таки совсем недавнее достижение. Лишь в последние два века грамотность стала нормой для всего населения.

В 1820 г. только каждый 10-й человек старше 15 лет был грамотным; в 1930 году это был каждый третий, а сейчас мы находимся на уровне 86% в мире. Иными словами, если вы жили в 1800 году, вероятность того, что вы не умеете читать, составляла 9 из 10; сегодня более 8 из 10 человек умеют читать. А среди сегодняшней молодежи шансы намного выше, поскольку многие из сегодняшних неграмотных людей пожилые.

А среди сегодняшней молодежи шансы намного выше, поскольку многие из сегодняшних неграмотных людей пожилые.

Если вы считаете, что наука, технология, политическая свобода важны для решения крупных мировых проблем, и вы думаете, что чтение и письмо помогают решать проблемы, то рассмотрите цифры в абсолютных числах. Сегодня насчитывается около 4,6 миллиарда человек, умеющих читать и писать. 2 В 1800 году насчитывалось менее 100 миллионов человек с таким же навыком.

Здоровье

Одна из причин, по которой мы не видим прогресса, заключается в том, что мы не знаем, насколько плохим было прошлое.

В досовременные времена умерло около половины всех детей (см. здесь). Приведенная здесь диаграмма показывает, что в 1800 году состояние здоровья было таким, что около 43% новорожденных в мире умерли, не дожив до своего 5-летия. Исторические оценки предполагают, что весь мир жил в плохих условиях; так что между разными регионами было относительно мало различий, во всех странах мира более чем каждый третий ребенок умер, не дожив до 5 лет.

Было бы неправильно полагать, что современная медицина была единственной причиной улучшения здоровья. Первоначально рост благосостояния, меры общественного здравоохранения и изменение характера социальной жизни имели большее значение, чем медицина. Улучшение жилищных условий и санитарии увеличило наши шансы в вековой войне с инфекционными заболеваниями. Более здоровое питание, ставшее возможным благодаря более высокой производительности в сельскохозяйственном секторе и внешней торговле, сделало нас более устойчивыми к болезням. Улучшение питания и здоровья также сделало нас выше.

Но ведь наука и медицина тоже имели значение. Более образованное население добилось ряда научных открытий, позволивших еще больше снизить смертность и заболеваемость. Особое значение имело открытие микробной теории болезней во 2-й половине 19 в. Оглядываясь назад, трудно понять, почему новая теория может быть настолько важной. Но во времена, когда врачи не мыли руки при переходе от патологоанатомического к акушерскому делу, теория окончательно убедила наших предков в том, что гигиена и общественная санитария имеют решающее значение для здоровья.

Микробная теория болезней заложила основу для разработки антибиотиков и вакцин и позволила человечеству, наконец, продвинуться вперед в вековой битве против микробов. Общественное здравоохранение имело огромное значение: все получают пользу от вакцинации всех остальных, и все получают выгоду от того, что все остальные соблюдают правила гигиены.

Благодаря этим изменениям глобальное здоровье улучшилось таким образом, что наши предки и представить себе не могли. В 2017 году детская смертность снизилась до 3,9.% – в 10 раз ниже, чем 2 века назад. Вы должны смотреть в эту долгосрочную перспективу, чтобы увидеть прогресс, которого мы достигли.

Те же данные о детской смертности также показывают нам, насколько серьезной остается проблема детской смертности. В среднем каждый день умирает 15 000 детей.

Срочно необходим дальнейший прогресс, и, как показывает наша история, он возможен.

Свобода

Политическая свобода и гражданские свободы лежат в основе развития, поскольку они являются одновременно средством и целью развития.

Журналистика и публичный дискурс являются столпами, на которых держится эта свобода, но качественные оценки этих аспектов несут риск того, что мы ошибочно воспринимаем упадок свобод с течением времени, тогда как на самом деле мы поднимаем планку, по которой мы судим о своей свободе. Таким образом, количественные оценки могут быть полезны, когда они помогают нам измерять свободу по одному и тому же критерию в разных странах и во времени.

Существуют различные попытки измерить типы политических режимов, которые управляют странами мира, и зафиксировать что-то столь сложное, как политическая система, неизбежно вызывает споры. Нет никакого способа обойти это. В этом анализе я полагаюсь на индекс Polity IV, поскольку он является наименее проблематичным из показателей, которые представляют долгосрочную перспективу. Индекс измеряет политические режимы в диапазоне от +10 для полных демократий до -10 для полных автократий; режимы, находящиеся где-то посередине этого спектра, называются анократиями. К этому я добавил информацию о странах мира, которыми управляли другие страны как часть колониальной империи.

К этому я добавил информацию о странах мира, которыми управляли другие страны как часть колониальной империи.

Опять же, я хочу дать долгосрочную перспективу, чтобы получить представление о том, как изменилась политическая свобода за последние 200 лет.

На диаграмме показана доля людей, живущих при разных типах политических режимов в этот период. На протяжении 19 века более трети населения жило при колониальных режимах, а почти все остальные жили в странах с автократическим управлением. Первое расширение политической свободы с конца 19 века и далее было подавлено подъемом авторитарных режимов, которые во многих странах заняли свое место в период, предшествовавший Второй мировой войне.

Во второй половине 20-го века мир значительно изменился: колониальные империи прекратили свое существование, и все больше и больше стран становились демократическими: доля населения мира, живущего в демократиях, постоянно увеличивалась – особенно важным был распад Советского Союза, который позволил большему количеству стран демократизироваться. Сейчас более чем каждый второй человек в мире живет в условиях демократии.

Сейчас более чем каждый второй человек в мире живет в условиях демократии.

Подавляющее большинство живущих в автократии — 4 из 5 — живут в одной автократической стране: Китае.

Население

Если вы нажмете переключатель «Относительно» на любой из предыдущих диаграмм, вы увидите увеличение населения мира за последние 2 века. Население мира составляло около 1 миллиарда человек в 1800 году и с тех пор увеличилось в 7 раз.

Однако увеличение населения мира должно вызвать больше, чем гибель и мрак. Прежде всего, это увеличение свидетельствует об огромном достижении. Это показывает, что люди перестали умирать со скоростью, с которой умирали наши предки в течение многих тысячелетий до этого.

В досовременные времена рождаемость была высокой – нормой было 5-6 детей на одну женщину. Что удерживало низкий прирост населения, так это очень высокий уровень смертности и это означало, что многие дети умерли до того, как достигли репродуктивного возраста. Увеличение населения мира последовало, когда человечество начало побеждать в борьбе со смертью. Ожидаемая продолжительность жизни удвоилась во всех регионах мира.

Увеличение населения мира последовало, когда человечество начало побеждать в борьбе со смертью. Ожидаемая продолжительность жизни удвоилась во всех регионах мира.

Рост населения — временное явление, это следствие того, что рождаемость и смертность не снижаются одновременно. Быстрый рост населения произошел, когда рождаемость была еще такой же высокой, как в нездоровой окружающей среде прошлого, но смертность уже снизилась до низкого уровня нашего времени.

То, что мы видели в стране за страной за последние 200 лет, это то, что когда женщины обретают больше независимости, образования и процветания и понимают, что шансы их детей умереть уменьшаются, они решают иметь меньше детей. Быстрый рост населения подходит к концу. Этот переход от высокой смертности и высокой рождаемости к низкой смертности и низкой рождаемости называется демографическим переходом. В тех странах, которые первыми осуществили индустриализацию, она длилась по крайней мере с середины 19 века до середины 20 века – на это ушло 95 лет для снижения рождаемости с более 6 детей до менее 3 детей на женщину в Великобритании. Страны, которые последовали позже, иногда достигали этого перехода намного быстрее: Южная Корея перешла от более чем 6 детей на женщину к менее чем 3 всего за 18 лет, Иран даже прошел через это всего за 10 лет.

Страны, которые последовали позже, иногда достигали этого перехода намного быстрее: Южная Корея перешла от более чем 6 детей на женщину к менее чем 3 всего за 18 лет, Иран даже прошел через это всего за 10 лет.

Так же, как страны прошли через этот переход, мир проходит через этот переход. Рождаемость в мире за последние 50 лет сократилась более чем вдвое, по сравнению с более чем 5 детьми на одну женщину в начале 19 века.60-х до менее 2,5 сегодня (см. здесь). Это означает, что мир находится на пороге демографического перехода, а темпы глобального прироста населения фактически достигли своего пика полвека назад.

Теперь, когда мы наблюдаем снижение рождаемости во всем мире, мы приближаемся к концу роста населения: население мира увеличилось в четыре раза в течение 20-го века, в течение этого века оно не удвоится. А в конце века ООН ожидает медленный ежегодный прирост населения на уровне 0,1%, в то время как демографы из IIASA ожидают окончания глобального прироста населения уже в 2075 году9. 0015

0015

Образование

Ни одно из достижений за последние 2 века не могло быть достигнуто без расширения знаний и образования. Революция в том, как мы живем, была вызвана не только образованием, но и сделала образование более важным, чем когда-либо.

В отличие от многих других социальных аспектов, где прогнозы имеют ограниченное применение, я думаю, что образование — это аспект, в котором мы можем сделать некоторые полезные прогнозы. По той простой причине, что образовательная композиция сегодня говорит нам кое-что об образовании завтра — грамотная молодая женщина сегодня будет грамотной старухой в 2070 году9.0015

Как мы уже видели, образование, измеряемое базовым навыком грамотности, уже улучшилось. И мы знаем, что это будет продолжаться, поскольку современная когорта младших намного лучше образована, чем люди из более старших когорт.

Эта визуализация показывает прогноз демографов IIASA относительно размера и образовательного состава населения мира до 2100 года. Это интересный взгляд в будущее: исследователи ожидают, что при сегодняшнем более низком глобальном уровне рождаемости число детей снизится с сейчас – на планете никогда не будет больше детей, чем сегодня. И, как упоминалось ранее, исследователи IIASA ожидают, что население мира достигнет пика в 2070 году, а затем уменьшится.

Это интересный взгляд в будущее: исследователи ожидают, что при сегодняшнем более низком глобальном уровне рождаемости число детей снизится с сейчас – на планете никогда не будет больше детей, чем сегодня. И, как упоминалось ранее, исследователи IIASA ожидают, что население мира достигнет пика в 2070 году, а затем уменьшится.

Ориентируясь на образовательную разбивку, прогноз предполагает, что к 2100 году не будет почти никого без формального образования и будет более 7 миллиардов умов, получивших по крайней мере среднее образование.

Учитывая огромное значение образования для улучшения здоровья, увеличения политической свободы и искоренения бедности, эта перспектива очень обнадеживает.

Почему мы не знаем, как меняется наш мир?

Мотивацией для этой истории глобальных условий жизни послужили результаты опроса, задокументировавшие очень негативный взгляд на глобальное развитие, который есть у большинства из нас. Более 9из 10 человек не считают, что мир становится лучше. Как это согласуется с эмпирическими данными?

Как это согласуется с эмпирическими данными?

Я не думаю, что виноваты только СМИ, но я думаю, что они виноваты в какой-то части этого. Это потому, что СМИ не рассказывают нам, как меняется мир, они сообщают нам, что в мире идет не так.

Одна из причин, по которой средства массовой информации сосредотачиваются на вещах, которые идут не так, заключается в том, что средства массовой информации сосредотачиваются на отдельных событиях, а отдельные события часто бывают плохими — посмотрите на новости: авиакатастрофы, террористические атаки, стихийные бедствия. С другой стороны, позитивные события часто происходят очень медленно и никогда не попадают в заголовки.

Результатом того, что средства массовой информации и система образования не могут предоставить количественную информацию о долгосрочных событиях, является то, что подавляющее большинство людей очень невежественны в отношении глобального развития и имеют мало надежды на то, что прогресс в решении серьезных проблем вообще возможен.

Даже сокращение масштабов крайней бедности в мире — по любым меркам одно из самых важных событий в нашей жизни — известно лишь небольшой части населения Великобритании (10%) или США (5%). В обеих странах большинство людей считает, что доля людей, живущих в условиях крайней нищеты, увеличилась. Две трети жителей США даже считают, что доля крайней бедности «почти удвоилась». Когда мы не знаем основных фактов о глобальном развитии, неудивительно, что у немногих есть надежда на то, что мир может стать лучше.

Единственный способ рассказать историю каждого — это использовать статистику, только тогда мы можем надеяться получить обзор жизни 22 миллиардов человек, живших за последние 200 лет. Изменения, о которых свидетельствуют эти статистические данные, меняют наши глобальные условия жизни — медленно, но неуклонно. О них сообщается в этой онлайн-публикации – Наш мир в данных, – которую мы с моей командой создавали в течение последних лет. Мы рассматриваем его как ресурс, чтобы показать эти долгосрочные события и тем самым дополнить информацию в новостях, посвященных событиям.

Сложность рассказа об истории того, как изменилась жизнь каждого человека за последние 200 лет, заключается в том, что вы не можете выбрать отдельные истории. Истории об отдельных людях гораздо более увлекательны — нашему уму нравятся такие истории, — но они не могут отражать то, как изменился мир. Чтобы получить представление о том, как изменился мир в целом, вам нужно рассказать много-много историй одновременно; и это статистика.

Чтобы было легче себе и вам понять преобразование условий жизни, которого мы достигли, я сделал обобщающую визуализацию, в которой я представляю эту 200-летнюю историю как историю группы из 100 человек, чтобы увидеть, как жизнь они изменились бы, если бы пережили этот трансформационный период современного мира. Он сразу показывает некоторые из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и прогресс, достигнутый последними поколениями.

Мир как 100 человек за последние два столетия

Почему важно, что мы не знаем, как меняется наш мир

Один человек не может изменить мир. Преобразование наших условий жизни стало возможным только благодаря сотрудничеству. Для такой революции необходимы наши коллективные мозги и наши совместные усилия.

Преобразование наших условий жизни стало возможным только благодаря сотрудничеству. Для такой революции необходимы наши коллективные мозги и наши совместные усилия.

Остаются большие проблемы. Ничто из вышеперечисленного не должно давать нам повода для самоуспокоенности. Наоборот, это показывает нам, что еще предстоит проделать большую работу: достижение скорейшего сокращения крайней бедности является важным достижением, но тот факт, что 85% людей в мире живут менее чем на 30 долларов в день, неприемлем. Мы также не должны принимать ограничения нашей свободы, которые остаются и которые вводятся в действие. И также ясно, что воздействие человечества на окружающую среду находится на уровне, который не является устойчивым и ставит под угрозу биосферу и климат, от которых мы зависим. Нам срочно необходимо уменьшить наше воздействие, и в разделе «Наш мир в данных» вы найдете подробную информацию об экологических проблемах, с которыми сталкивается мир.

Далеко не факт, что мы добьемся прогресса в решении этих проблем — нет железного закона, который гарантировал бы, что мир продолжит эту тенденцию к улучшению условий жизни. Но что ясно в долгосрочной перспективе, так это то, что прогресс возможен и что последние 200 лет привели нас к лучшему, чем когда-либо прежде, положению для решения проблем. Решение проблем – больших проблем – это всегда совместная работа. И группа людей, которая сегодня способна работать вместе, намного сильнее, чем когда-либо на этой планете. Здоровее, богаче и образованнее.

Но что ясно в долгосрочной перспективе, так это то, что прогресс возможен и что последние 200 лет привели нас к лучшему, чем когда-либо прежде, положению для решения проблем. Решение проблем – больших проблем – это всегда совместная работа. И группа людей, которая сегодня способна работать вместе, намного сильнее, чем когда-либо на этой планете. Здоровее, богаче и образованнее.

Чтобы наша история была источником вдохновения, мы должны знать свою историю. История, которую мы рассказываем себе о нашей истории и нашем времени, имеет значение. Поскольку наши надежды и усилия по построению лучшего будущего неразрывно связаны с нашим восприятием прошлого, важно понимать и сообщать о глобальном развитии до сих пор. Понимание усилий самих себя и наших ближних является жизненно важным условием плодотворности наших усилий. Знание того, что мы прошли долгий путь в улучшении условий жизни, и представление о том, что наша работа стоит того, для всех нас является тем же, чем самоуважение для отдельных людей.

181. Схема пирамиды численности

181. Схема пирамиды численности