Среда жизни это: Биология Среды жизни планеты Земля

|

Заглавная страница

КАТЕГОРИИ: Археология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

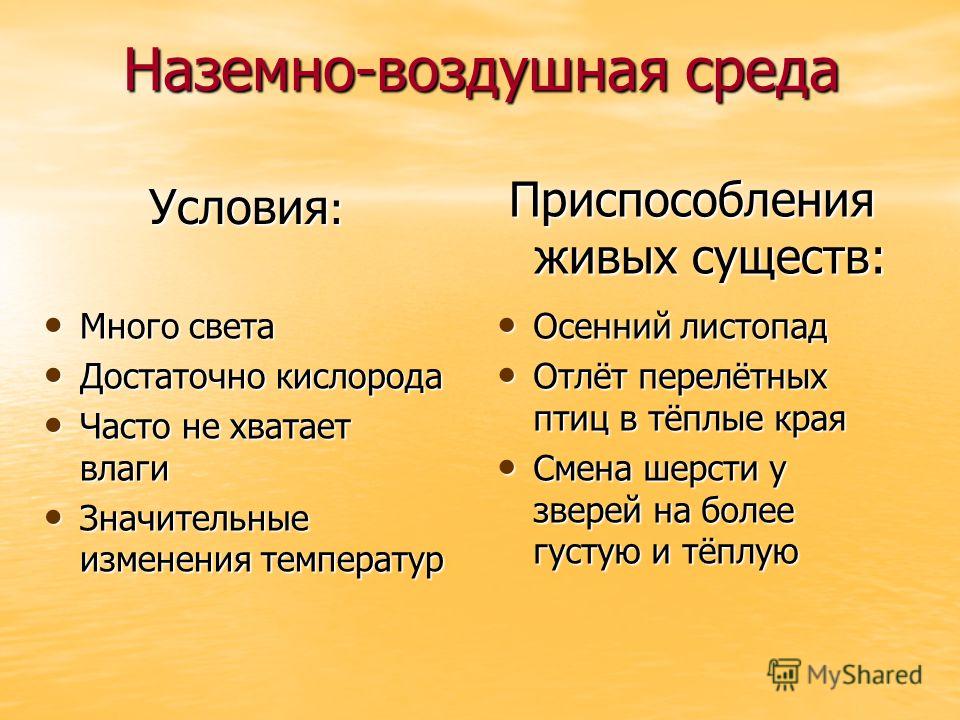

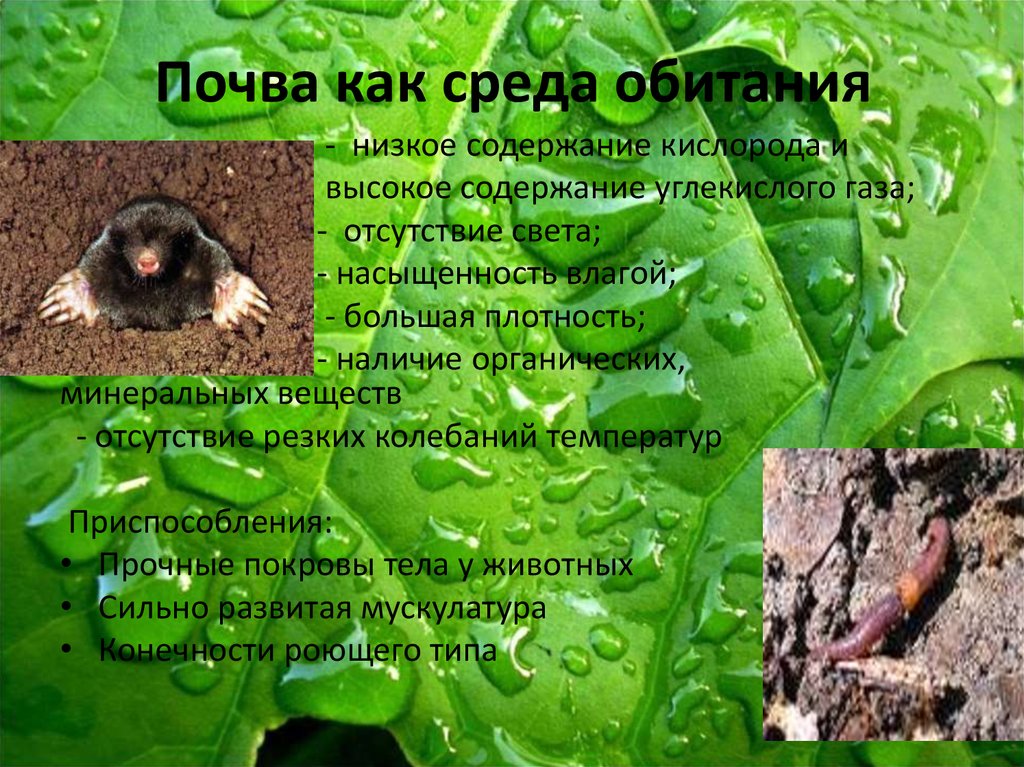

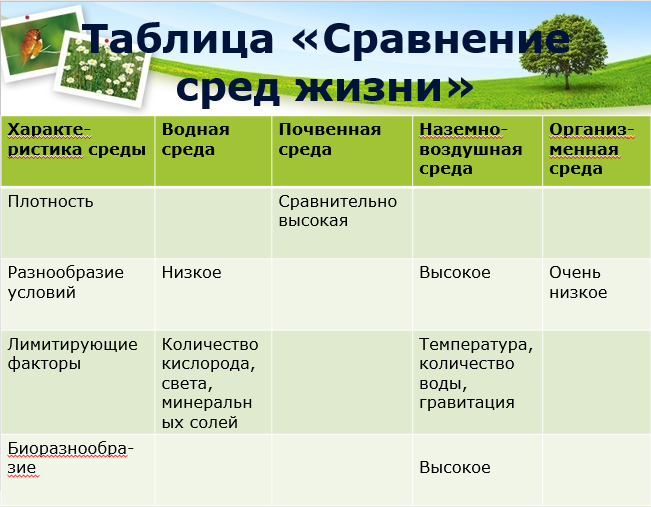

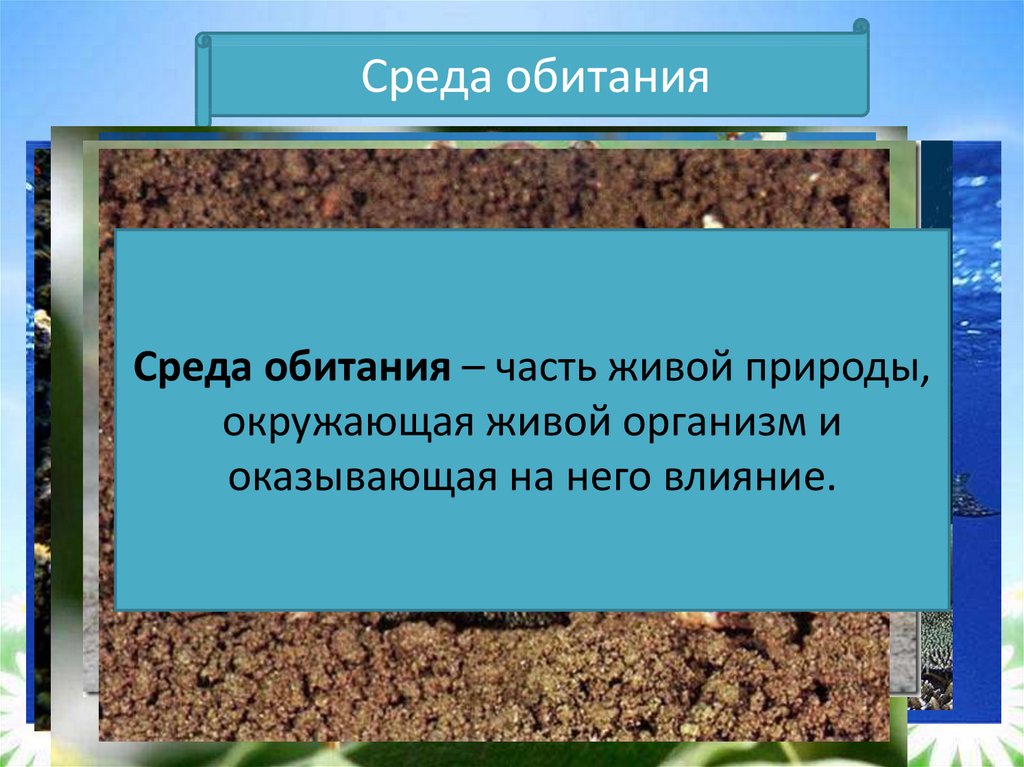

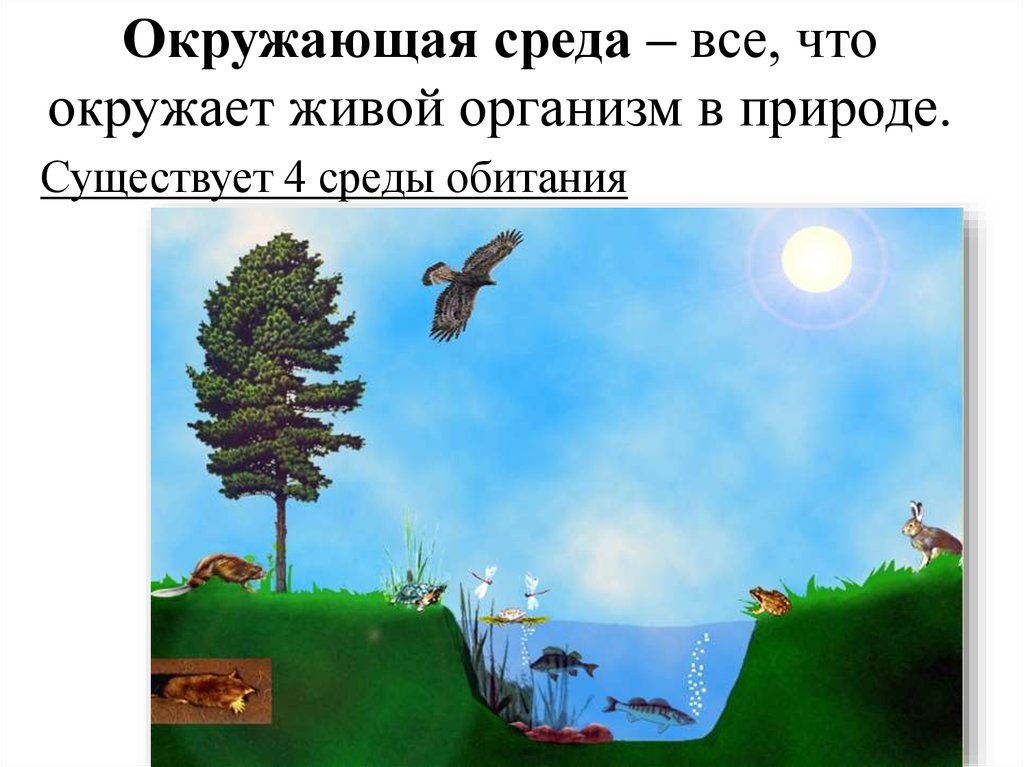

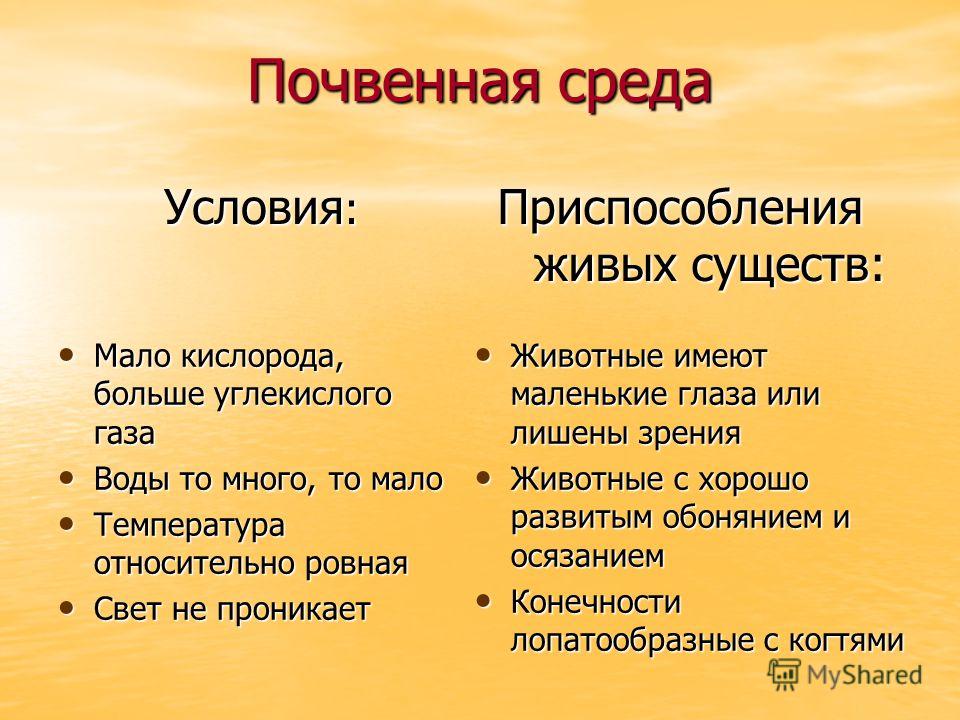

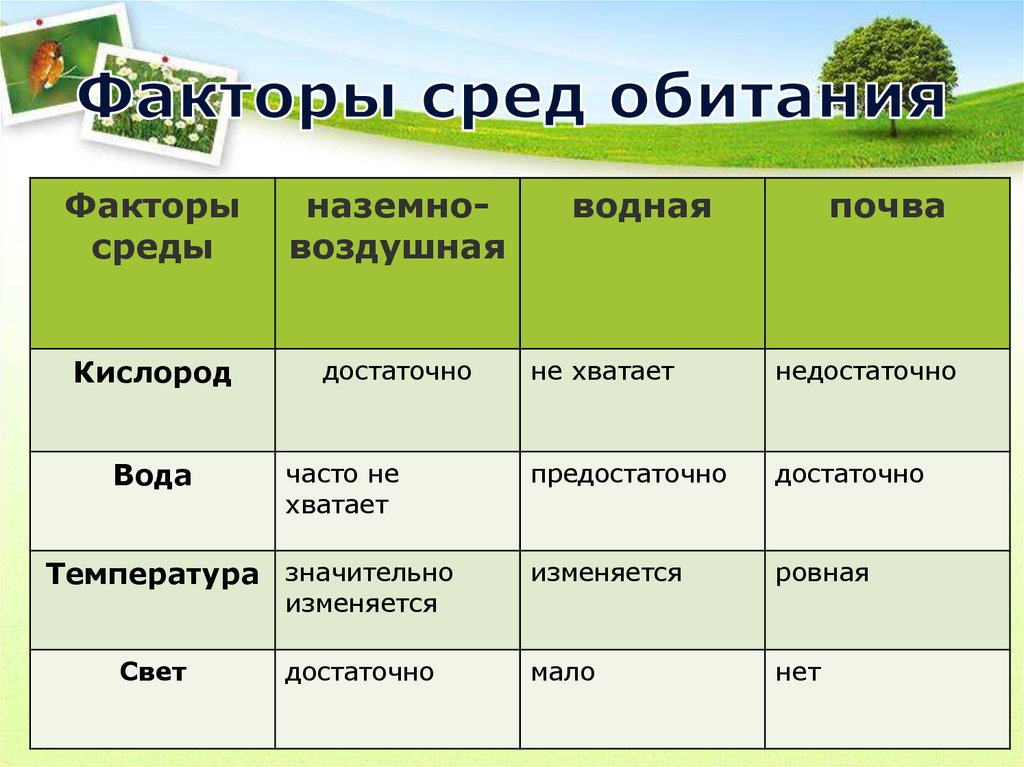

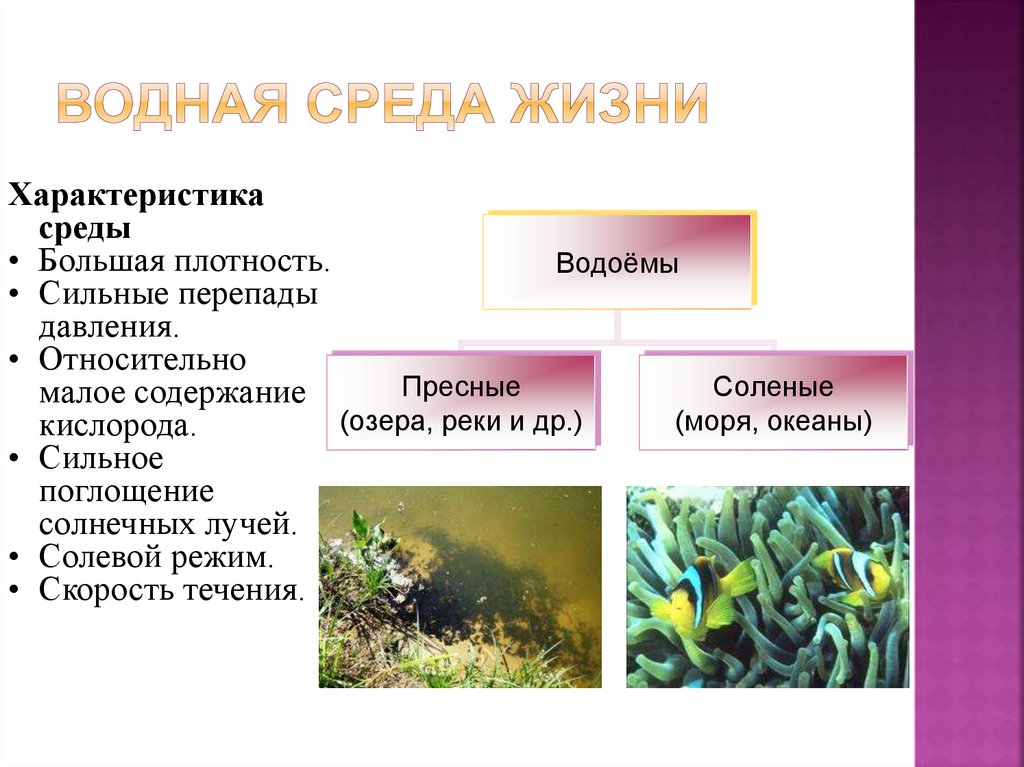

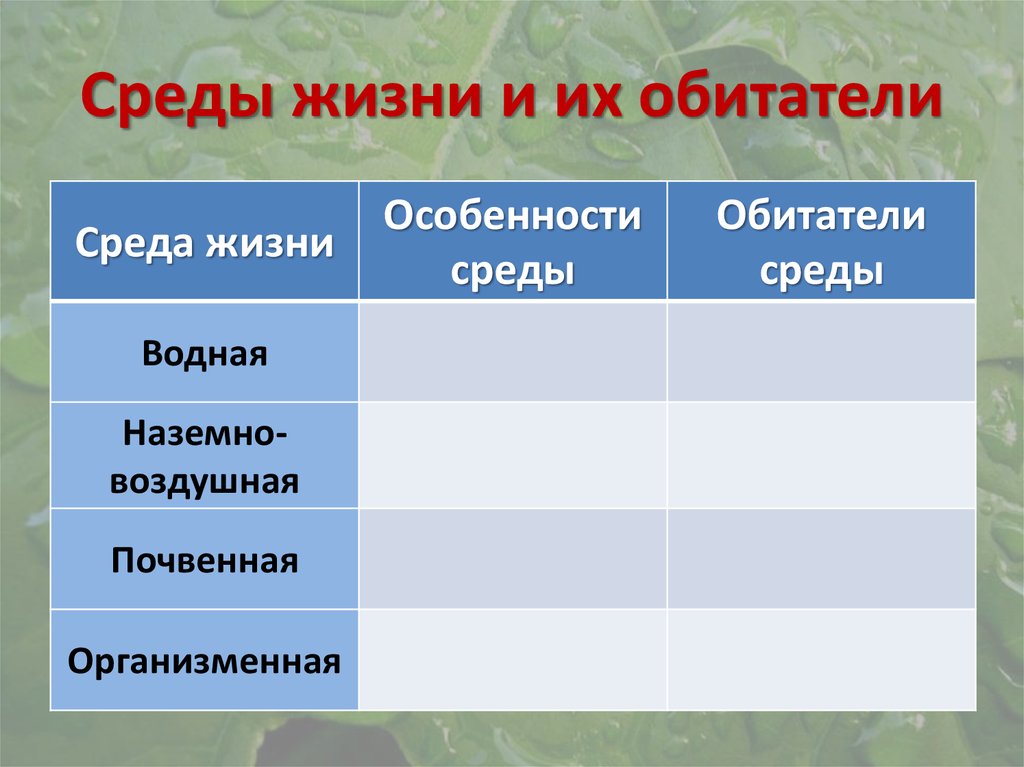

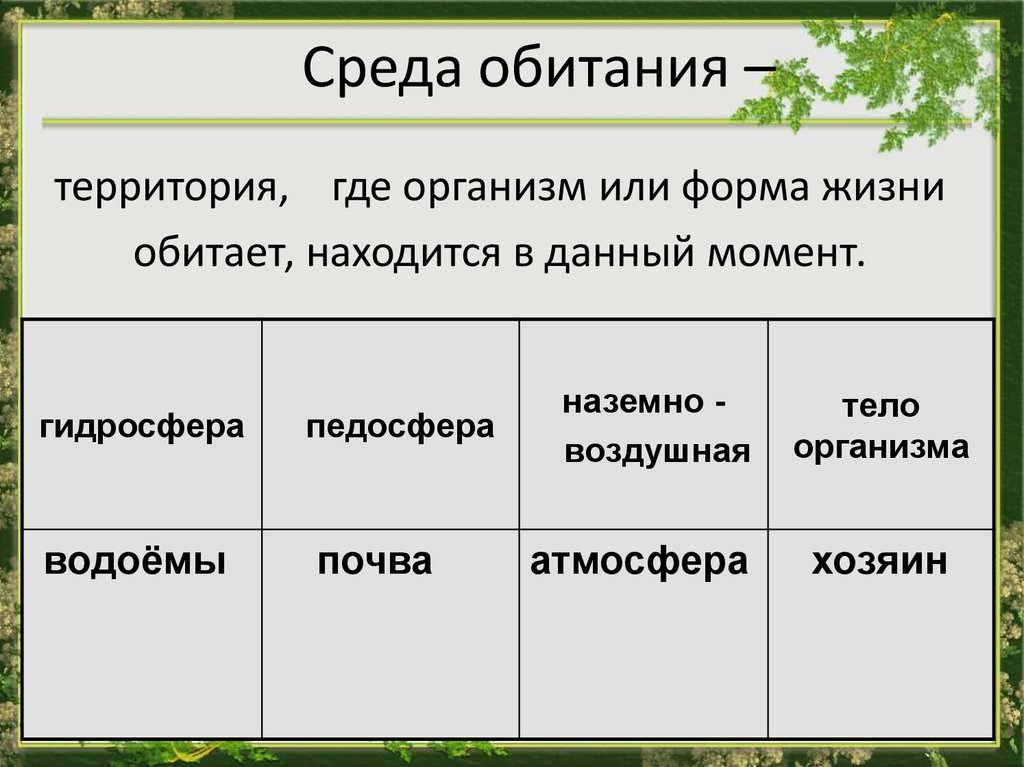

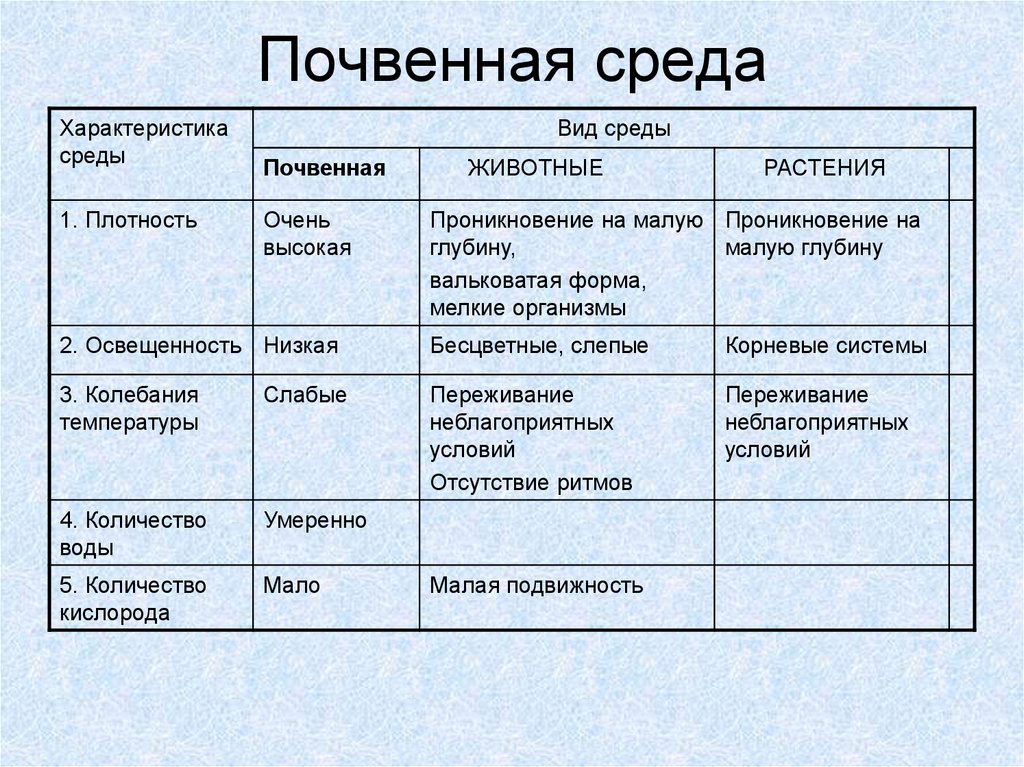

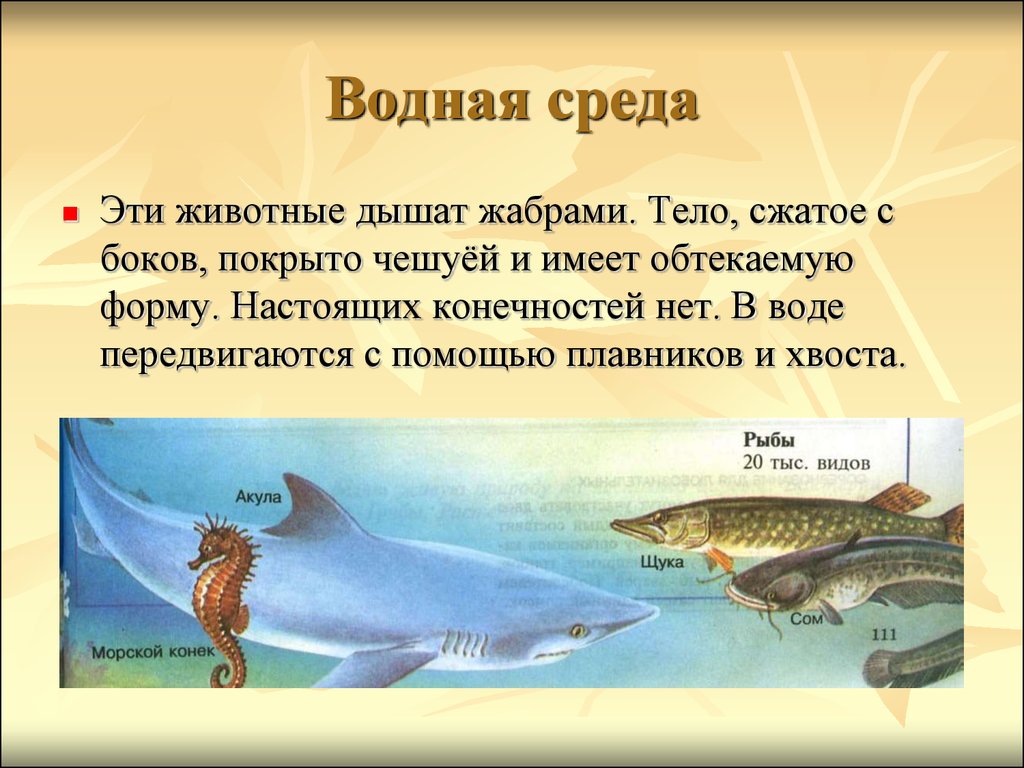

⇐ ПредыдущаяСтр 19 из 28Следующая ⇒ Среда обитания— это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них определенное воздействие. На нашей планете живые организмы освоили 4 среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную. Водная среда была первой. Затем живые организмы освоили наземно-воздушную среду, создали и заселили почву. Под почвенной средой обитания подразумевают не только собственно почву, но и горные породы поверхностной части литосферы. Организменную среду освоили паразиты и симбионты. Водная среда жизни самая древняя. Освещенность убывает с глубиной. При погружении на каждые 10 м давление возрастает на 1 атмосферу. Дефицит кислорода. Степень солености возрастает при переходе от пресных вод к морским и океаническим. Относительно однородная (гомогенная) в пространстве и стабильная во времени. Почвенная среда жизни создана живыми организмами. Осваивалась одновременно с наземно-воздушной средой. Дефицит или полное отсутствие света. Высокая плотность. Четырехфазная (фазы: твердая, жидкая, газообразная, живые организмы). Неоднородная (гетерогенная) в пространстве. Во времени условия более постоянны, чем в наземно-воздушной среде обитания, но более динамичны, чем в водной и организменной. Адаптации живых организмов к почвенной среде обитания следующие: форма тела вальковатая, слизистые покровы или гладкая поверхность, у некоторых имеется копательный аппарат, развитая мускулатура. Для многих групп характерны микроскопические или мелкие размеры как приспособление к жизни в пленочной воде или в воздухоносных порах. Наземно-воздушная среда жизни разреженная. Обилие света и кислорода. Организменная среда жизниочень древняя. Жидкая (кровь, лимфа) или твердая, плотная (ткани). Наибольшее постоянство среды во времени из всех сред обитания. Адаптации живых организмов к организменной среде обитания следующие: коадаптация паразита и хозяина, симбионтов друг к другу, выработка у паразита защиты от переваривания хозяином и системы заякоривания в среде, усиление полового размножения, редукция зрения, пищеварительной системы, синхронизация биоритмов. Экологические факторы — это отдельные элементы среды обитания, которые воздействуют на организмы. Каждая из сред обитания отличается особенностями воздействия экологических факторов. Экологические факторы делят на абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические факторы — компоненты неживой природы. К ним относят: климатические (свет, температура, влажность, ветер, давление и др.), геологические (землетрясения, извержения вулканов, движение ледников, радиоактивное излучение и др.), орографические (рельеф местности), эдафические, или почвенно-грунтовые (плотность, структура, рН, гранулометрический состав, химический состав и др.), гидрологические (вода, течение, соленость, давление и др.). Иначе абиотические факторы делят на физические, химические и эдафические. Биотические факторы — воздействие живых организмов друг на друга (взаимодействие между особями в популяциях и между популяциями в сообществах). При этом взаимоотношения могут быть внутривидовыми (взаимодействия между особями одного вида) и межвидовыми (между особями разных видов). По типу взаимодействия различают протокооперацию (симбиоз), мутуализм, комменсализм, внутривидовую и межвидовую конкуренции, паразитизм, хищничество, аменсализм, нейтрализм. Антропогенные факторы — деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, сведение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.). При этом различается воздействие человека как биологического организма и его хозяйственная деятельность (техногенные факторы). ⇐ Предыдущая14151617181920212223Следующая ⇒ Читайте также: Формы дистанционного обучения Передача мяча двумя руками снизу Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте |

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 422; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia. |

Понятие о среде обитания и условиях существования, характеристика сред жизни

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

| Предыдущая | Оглавление | Следующая |

Содержание статьи:

- 1 Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

- 1.1 Лекция 2. Среда обитания, экологические факторы и общие закономерности их действия

- 1.1.1 2.1. Понятие о среде обитания и условиях существования, характеристика сред жизни

- 1.1 Лекция 2. Среда обитания, экологические факторы и общие закономерности их действия

2.1. Понятие о среде обитания и условиях существования, характеристика сред жизни

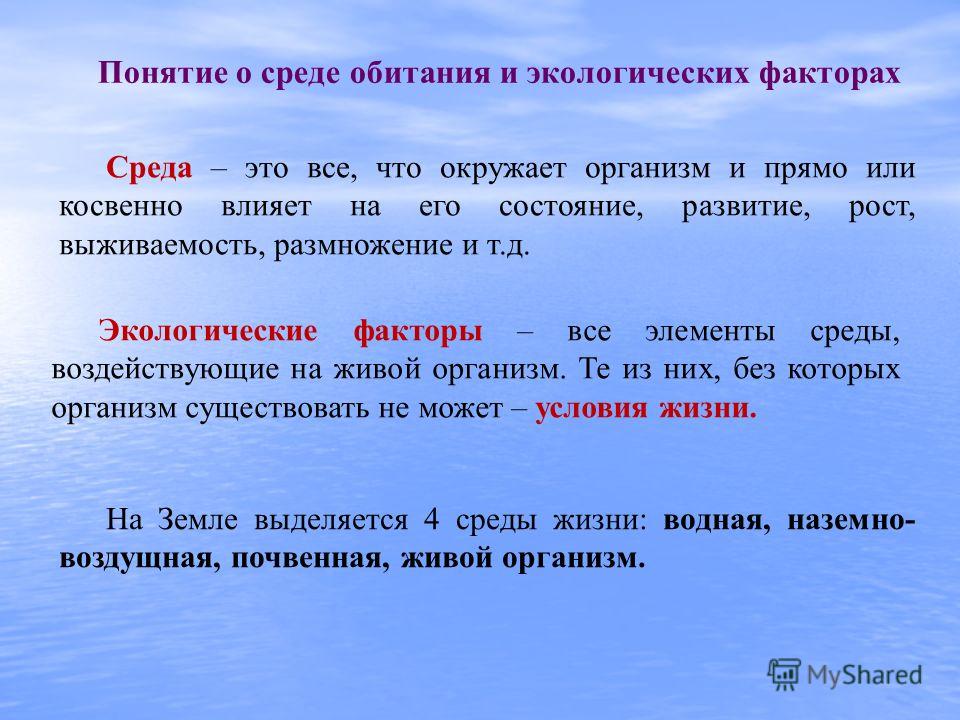

Среда – это все, что окружает организм и прямо или косвенно влияет на его состояние, развитие, рост, выживаемость, размножение и т.

). Указанная закономерность системы «среда-организм» была сформулирована В. И. Вернадским и получила название закона единства организма и среды его обитания: жизнь развивается в результате постоянного обмена веществом и информацией на базе потока энергии в совокупном единстве среды и населяющих ее организмов. Из данного закона следует эволюционно-экологический принцип, согласно которому вид организмов может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. Воздействие вида на среду эволюционно возрастает, что является важной экологической закономерностью. Согласно ей, любая биологическая система, находясь в подвижном равновесии с окружающей ее природной средой и эволюционно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду. Давление на среду растет до тех пор, пока не будет строго ограничено внешними факторами.

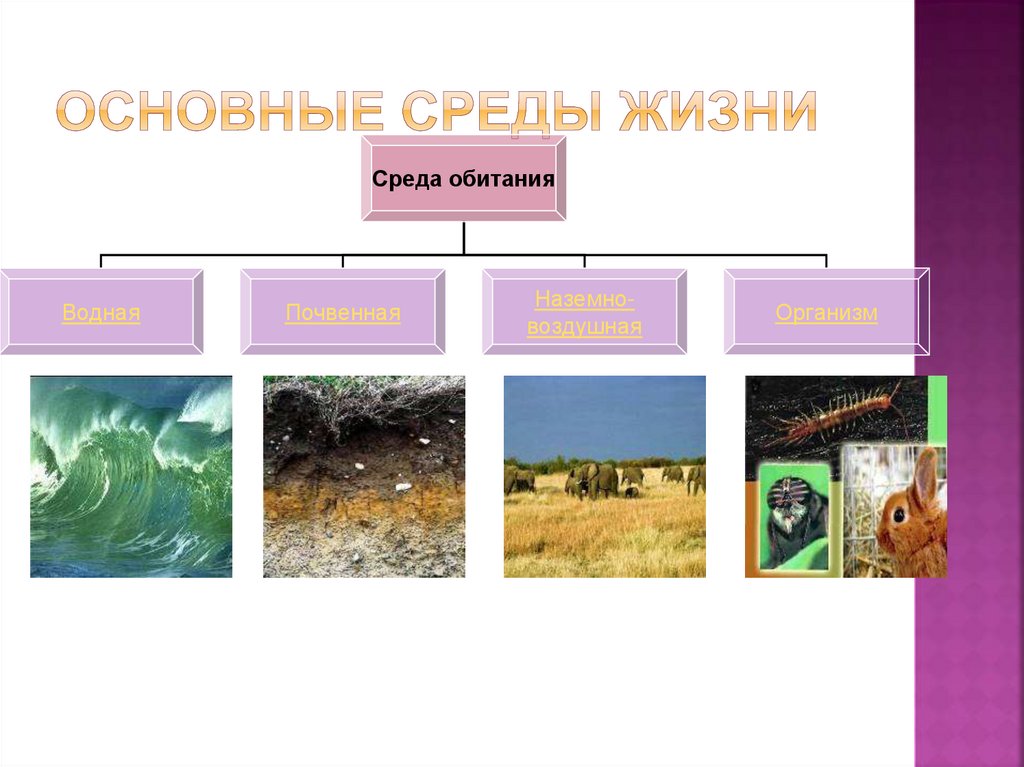

). Указанная закономерность системы «среда-организм» была сформулирована В. И. Вернадским и получила название закона единства организма и среды его обитания: жизнь развивается в результате постоянного обмена веществом и информацией на базе потока энергии в совокупном единстве среды и населяющих ее организмов. Из данного закона следует эволюционно-экологический принцип, согласно которому вид организмов может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. Воздействие вида на среду эволюционно возрастает, что является важной экологической закономерностью. Согласно ей, любая биологическая система, находясь в подвижном равновесии с окружающей ее природной средой и эволюционно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду. Давление на среду растет до тех пор, пока не будет строго ограничено внешними факторами.Различают абиотическую, биотическую, антропогенную среду. Абиотическая среда – совокупность факторов неживой природы (температура, влажность, радиация и др.), в которых существует данный организм. Биотическая среда – совокупность живых организмов, с которыми взаимодействует данный организм. Антропогенная среда – природная среда, непосредственно или косвенно измененная человеком. На Земле выделяют 4 среды жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную (почву) и живые организмы (рисунок 2.1). В процессе длительного исторического развития живой материи и формирования все более совершенных форм живых существ организмы, осваивая новые места обитания, распределились на Земле соответственно ее минеральным оболочкам – гидросфере, литосфере, атмосфере и приспособились к существованию в строго определенных условиях. Первой средой жизни стала вода. Именно в ней возникла жизнь. По мере исторического развития организмы начали заселять наземно-воздушную среду. В результате появились наземные растения и животные, которые эволюционировали, адаптируясь к новым условиям существования.

Абиотическая среда – совокупность факторов неживой природы (температура, влажность, радиация и др.), в которых существует данный организм. Биотическая среда – совокупность живых организмов, с которыми взаимодействует данный организм. Антропогенная среда – природная среда, непосредственно или косвенно измененная человеком. На Земле выделяют 4 среды жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную (почву) и живые организмы (рисунок 2.1). В процессе длительного исторического развития живой материи и формирования все более совершенных форм живых существ организмы, осваивая новые места обитания, распределились на Земле соответственно ее минеральным оболочкам – гидросфере, литосфере, атмосфере и приспособились к существованию в строго определенных условиях. Первой средой жизни стала вода. Именно в ней возникла жизнь. По мере исторического развития организмы начали заселять наземно-воздушную среду. В результате появились наземные растения и животные, которые эволюционировали, адаптируясь к новым условиям существования. В процессе функционирования живого вещества на суше поверхностный слой литосферы постепенно преобразовался в почву. Ее стали заселять водные и наземные организмы, создавая специфический комплекс обитателей. Некоторые низкоорганизованные животные и все растения попадают в свою среду обитания пассивно и выживают, если они к ней приспособлены. Большинство же животных активно выбирают подходящую им среду или даже иногда сами ее создают (например, бобры строят плотины для повышения уровня воды).

В процессе функционирования живого вещества на суше поверхностный слой литосферы постепенно преобразовался в почву. Ее стали заселять водные и наземные организмы, создавая специфический комплекс обитателей. Некоторые низкоорганизованные животные и все растения попадают в свою среду обитания пассивно и выживают, если они к ней приспособлены. Большинство же животных активно выбирают подходящую им среду или даже иногда сами ее создают (например, бобры строят плотины для повышения уровня воды).

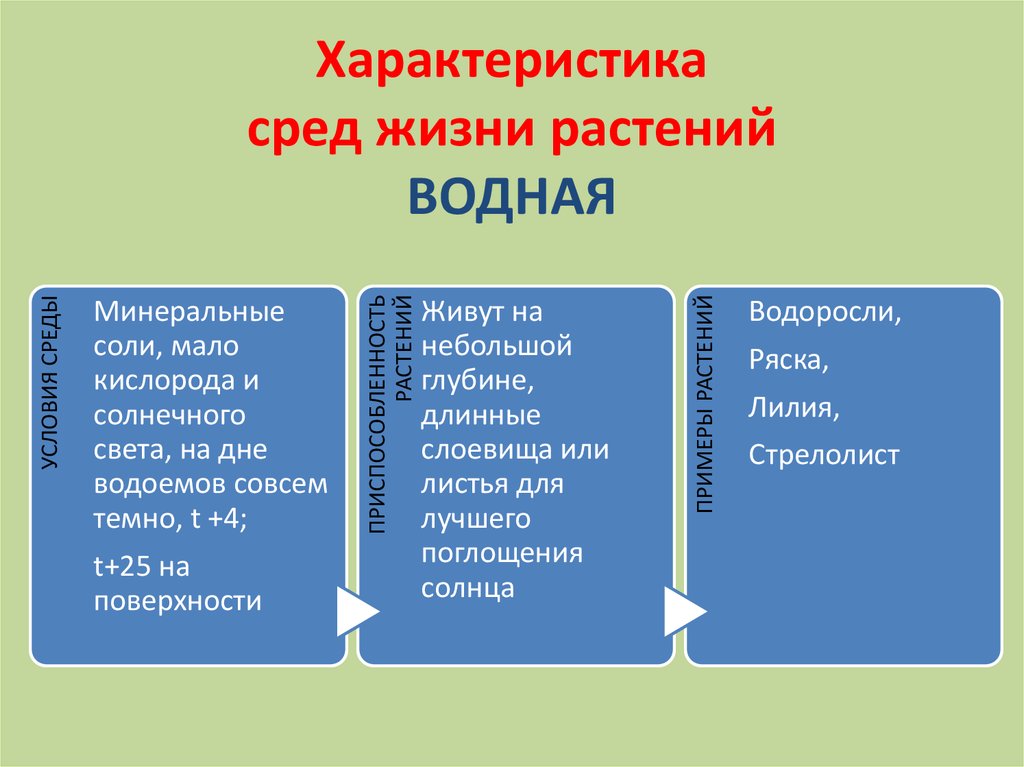

Водная среда жизни имеет ряд особенностей. Характерной чертой ее является подвижность – она ясно выражена в проточных, быстро текущих реках, ручьях и даже в стоячих водоемах это имеет место. В морях и океанах наблюдаются приливы и отливы, мощные течения, штормы; в озерах вода перемещается под действием ветра и температуры. Движение воды обеспечивает снабжение водных организмов кислородом и питательными веществами, приводит к выравниванию температуры во всем водоеме.

Рисунок 2. 1 – Основные среды жизни (по А.С. Степановских, 2003)

1 – Основные среды жизни (по А.С. Степановских, 2003)

В жизни водных организмов большую роль играет вертикальное перемещение воды. В летнее время наиболее теплые слои воды располагаются у поверхности, а холодные – у дна. Зимой, с понижением температуры, поверхностные холодные воды с температурой ниже 4° Срасполагаются над сравнительно теплыми. В результате нарушается вертикальная циркуляция воды. Весной поверхностная вода вследствие нагревания до 4° С становится более плотной и погружается вглубь, а на ее место с глубины поднимается более теплая вода. В результате такой вертикальной циркуляции в водоеме на определенное время температура всей водной массы выравнивается. С дальнейшим повышением температуры верхние слои воды становятся все менее плотными и уже не опускаются, возникает температурное расслоение. Осенью поверхностный слой охлаждается, становится более плотным и опускается вглубь, вытесняя на поверхность более теплую воду. Это происходит до наступления осеннего вертикального выравнивания воды. При охлаждении поверхностных вод ниже 4° Сони снова становятся менее плотными и опять остаются на поверхности. В результате прекращается циркуляция воды и вновь наступает температурное расслоение. В озерах тропических широт температура воды на поверхности не опускается ниже 4° С, и температурный градиент в них четко выражен до самых глубинных слоев. Перемешивание воды, как правило, происходит здесь нерегулярно в наиболее холодное время года.

При охлаждении поверхностных вод ниже 4° Сони снова становятся менее плотными и опять остаются на поверхности. В результате прекращается циркуляция воды и вновь наступает температурное расслоение. В озерах тропических широт температура воды на поверхности не опускается ниже 4° С, и температурный градиент в них четко выражен до самых глубинных слоев. Перемешивание воды, как правило, происходит здесь нерегулярно в наиболее холодное время года.

Вода как среда жизни обладает особыми физико-химическими свойствами. Температурный режим ее коренным образом отличается от такового в других средах. В Мировом океане амплитуда колебаний (различия между крайними значениями) составляет примерно 38° С, при самой низкой около –2° С, а самой высокой +36° С. В пресных внутренних водоемах умеренных широт температура поверхностных слоев воды колеблется от –0,9 до +25° С. Особо благоприятные условия для жизни создают такие термодинамические свойства водной среды как высокая удельная теплоемкость, большая теплопроводность, расширение при замерзании. Эти условия обеспечиваются и высокой скрытой теплотой плавления воды, в результате чего подо льдом температура не бывает ниже точки замерзания ее (для пресных вод около 0° С). Так как наибольшей плотностью вода обладает при 4° С, а при замерзании расширяется, то зимой лед образуется лишь сверху, основная же толща воды не промерзает, что обеспечивает сохранение жизни в водоемах подо льдом. Воде свойственны значительная плотность (в 800 раз больше, чем воздушной среды), вязкость. На растениях эти особенности сказываются в том, что у них слабо или совсем не развивается механическая ткань, поэтому стебли их очень эластичны и легко изгибаются. Большое влияние на водные организмы оказывает свет и световой режим. Особенно он сказывается на распространении растений. Световой режим обусловливается закономерным убыванием с глубиной, так как вода поглощает свет. Он зависит от мутности воды, которая связана с количеством взвешенных в воде частиц. Световой режим изменяется по сезонам года. Существенную роль в жизни водных организмов играет соленость воды.

Эти условия обеспечиваются и высокой скрытой теплотой плавления воды, в результате чего подо льдом температура не бывает ниже точки замерзания ее (для пресных вод около 0° С). Так как наибольшей плотностью вода обладает при 4° С, а при замерзании расширяется, то зимой лед образуется лишь сверху, основная же толща воды не промерзает, что обеспечивает сохранение жизни в водоемах подо льдом. Воде свойственны значительная плотность (в 800 раз больше, чем воздушной среды), вязкость. На растениях эти особенности сказываются в том, что у них слабо или совсем не развивается механическая ткань, поэтому стебли их очень эластичны и легко изгибаются. Большое влияние на водные организмы оказывает свет и световой режим. Особенно он сказывается на распространении растений. Световой режим обусловливается закономерным убыванием с глубиной, так как вода поглощает свет. Он зависит от мутности воды, которая связана с количеством взвешенных в воде частиц. Световой режим изменяется по сезонам года. Существенную роль в жизни водных организмов играет соленость воды. Разные водоемы имеют определенный химический состав. Наибольшее значение имеют карбонаты, сульфаты, хлориды. Количество растворенных солей в 1 л воды в пресных водах не превышает 0,5 г, в океанах и морях оно достигает 35 г. Одним из важнейших газов, содержащихся в воде, является кислород. Основной источник кислорода – фотосинтетическая деятельность зеленых растений, он также поступает из атмосферы. Различные животные проявляют неодинаковую потребность в кислороде. Например, форель очень чувствительна к его дефициту, а плотва и сазан неприхотливы в этом отношении. Углекислый газ, содержащийся в воде, обеспечивает фотосинтез водных растений, а также принимает участие в формировании скелетных образований животных. Содержание углекислого газа в воде в 700 раз больше, чем в атмосфере. Большое значение в жизни водных организмов имеет концентрация водородных ионов (рН). Пресноводные бассейны с рН = 3,7–4,7 считаются кислыми, 6,95–7,30 – нейтральными, с рН больше 7,8 – щелочными. Концентрация водородных ионов играет важную роль в распределении гидробионтов.

Разные водоемы имеют определенный химический состав. Наибольшее значение имеют карбонаты, сульфаты, хлориды. Количество растворенных солей в 1 л воды в пресных водах не превышает 0,5 г, в океанах и морях оно достигает 35 г. Одним из важнейших газов, содержащихся в воде, является кислород. Основной источник кислорода – фотосинтетическая деятельность зеленых растений, он также поступает из атмосферы. Различные животные проявляют неодинаковую потребность в кислороде. Например, форель очень чувствительна к его дефициту, а плотва и сазан неприхотливы в этом отношении. Углекислый газ, содержащийся в воде, обеспечивает фотосинтез водных растений, а также принимает участие в формировании скелетных образований животных. Содержание углекислого газа в воде в 700 раз больше, чем в атмосфере. Большое значение в жизни водных организмов имеет концентрация водородных ионов (рН). Пресноводные бассейны с рН = 3,7–4,7 считаются кислыми, 6,95–7,30 – нейтральными, с рН больше 7,8 – щелочными. Концентрация водородных ионов играет важную роль в распределении гидробионтов. Большинство пресноводных рыб выдерживают рН от 5 до 9. Если водородный показатель меньше 5, наблюдается массовая гибель рыб, а при величине выше 10 погибают многие рыбы и другие животные. Водная среда заселена многими видами растений и животных – от микроскопических организмов до самых крупных, представленных в современную эпоху.

Большинство пресноводных рыб выдерживают рН от 5 до 9. Если водородный показатель меньше 5, наблюдается массовая гибель рыб, а при величине выше 10 погибают многие рыбы и другие животные. Водная среда заселена многими видами растений и животных – от микроскопических организмов до самых крупных, представленных в современную эпоху.

В водной среде обитает примерно 150 000 видов животных, или около 7% общего их количества (рисунок 2.2) и 10 000 видов растений (8%).

Рисунок 2.2 – Распределение основных классов животных

по средам обитания (по Г. В. Войткевич, В. А. Вронскому, 1989)

Особенностью наземно-воздушной среды является то, что организмы, обитающие здесь, окружены воздухом, который представляет собой смесь газов, а не их соединения. Воздух как экологический фактор характеризуется постоянством состава – азота в нем содержится 78,08%, кислорода – около 20,9%, аргона – около 1%, углекислого газа – 0,03%. За счет диоксида углерода и воды синтезируется органическое вещество и выделяется кислород. При дыхании происходит реакция, обратная фотосинтезу – потребление кислорода. Кислород появился на Земле примерно 2 млрд. лет назад, когда происходило формообразование поверхности нашей планеты при активной вулканической деятельности. Постепенное увеличение содержания кислорода происходило в течение последних 20 млн. лет. Главную роль в этом играло развитие растительного мира суши и океана. Без воздуха не могут существовать ни растения, ни животные, ни аэробные микроорганизмы. Большинство животных в этой среде передвигаются по твердому субстрату – почве, а растения укореняются в ней. Воздух как газообразная среда жизни характеризуется низкими показателями влажности, плотности и давления, а также высоким содержанием кислорода. Действующие в наземно-воздушной среде экологические факторы отличаются рядом специфических особенностей: свет здесь по сравнению с другими средами интенсивнее, температура претерпевает более сильные колебания, влажность значительно изменяется в зависимости от географического положения, сезона и времени суток.

За счет диоксида углерода и воды синтезируется органическое вещество и выделяется кислород. При дыхании происходит реакция, обратная фотосинтезу – потребление кислорода. Кислород появился на Земле примерно 2 млрд. лет назад, когда происходило формообразование поверхности нашей планеты при активной вулканической деятельности. Постепенное увеличение содержания кислорода происходило в течение последних 20 млн. лет. Главную роль в этом играло развитие растительного мира суши и океана. Без воздуха не могут существовать ни растения, ни животные, ни аэробные микроорганизмы. Большинство животных в этой среде передвигаются по твердому субстрату – почве, а растения укореняются в ней. Воздух как газообразная среда жизни характеризуется низкими показателями влажности, плотности и давления, а также высоким содержанием кислорода. Действующие в наземно-воздушной среде экологические факторы отличаются рядом специфических особенностей: свет здесь по сравнению с другими средами интенсивнее, температура претерпевает более сильные колебания, влажность значительно изменяется в зависимости от географического положения, сезона и времени суток. Воздействие почти всех этих факторов тесно связано с движением воздушных масс – ветра. Воздух, как и другие факторы среды, оказывает на организмы прямое и косвенное действие. При прямом воздействии он имеет небольшое экологическое значение. Косвенное влияние воздуха осуществляется через ветры, которые меняют характер таких важных факторов, как температура и влажность, оказывают механическое действие на организмы. Нередко сильные ветры, дующие в одном направлении, изгибают ветви и стволы деревьев в подветренную сторону, что служит причиной появления флагообразных форм кроны. Ветер вызывает изменение интенсивности транспирации у растений. Это особенно сильно проявляется при суховеях, иссушающих воздух и часто вызывающих гибель растений. Определенную роль играет ветер в опылении растений-анемофилов (ветроопыляемые растения), которые выработали для этого ряд приспособлений: цветочные покровы у них обычно редуцированы и пыльца не защищена от ветра. Восходящие и особенно нисходящие потоки в атмосфере нередко создают условия для застаивания и накопления у поверхности почвы холодного воздуха, что вызывает задержку в развитии растений и животных.

Воздействие почти всех этих факторов тесно связано с движением воздушных масс – ветра. Воздух, как и другие факторы среды, оказывает на организмы прямое и косвенное действие. При прямом воздействии он имеет небольшое экологическое значение. Косвенное влияние воздуха осуществляется через ветры, которые меняют характер таких важных факторов, как температура и влажность, оказывают механическое действие на организмы. Нередко сильные ветры, дующие в одном направлении, изгибают ветви и стволы деревьев в подветренную сторону, что служит причиной появления флагообразных форм кроны. Ветер вызывает изменение интенсивности транспирации у растений. Это особенно сильно проявляется при суховеях, иссушающих воздух и часто вызывающих гибель растений. Определенную роль играет ветер в опылении растений-анемофилов (ветроопыляемые растения), которые выработали для этого ряд приспособлений: цветочные покровы у них обычно редуцированы и пыльца не защищена от ветра. Восходящие и особенно нисходящие потоки в атмосфере нередко создают условия для застаивания и накопления у поверхности почвы холодного воздуха, что вызывает задержку в развитии растений и животных. Воздушные потоки выполняют определенную роль в расселении растений и животных. Плоды растений (анемохоров) имеют множество приспособлений, увеличивающих их парусность, и разносятся ветром на большие расстояния. Для наземно-воздушной среды, как и для водной, характерна четко выраженная зональность. При этом любые сочетания растительного покрова и животного населения соответствуют морфологическим подразделениям географической оболочки Земли – климатическим зонам. Каждая климатическая зона характеризуется своеобразной растительностью и животным населением.

Воздушные потоки выполняют определенную роль в расселении растений и животных. Плоды растений (анемохоров) имеют множество приспособлений, увеличивающих их парусность, и разносятся ветром на большие расстояния. Для наземно-воздушной среды, как и для водной, характерна четко выраженная зональность. При этом любые сочетания растительного покрова и животного населения соответствуют морфологическим подразделениям географической оболочки Земли – климатическим зонам. Каждая климатическая зона характеризуется своеобразной растительностью и животным населением.

Атмосфера способствует сохранению на планете тепла, которое в противном случае рассеивалось бы в холоде космического пространства. Сама же она благодаря силам притяжения Земли не улетучивается. Атмосфера не только поддерживает жизнь, она служит защитным экраном. На высоте 20–25 км от поверхности Земли под воздействием ультрафиолетовой радиации Солнца часть молекул кислорода расщепляется на свободные атомы кислорода. Последние могут вновь образовывать молекулу кислорода, его трехатомную форму, называемую озоном. Озон, образуя в высших слоях атмосферы тонкий слой – озоновый экран, обеспечивает хрупкой земной жизни дальнейшее ее существование.

Озон, образуя в высших слоях атмосферы тонкий слой – озоновый экран, обеспечивает хрупкой земной жизни дальнейшее ее существование.

Почва как среда обитания представляет собой совокупность выветренной материнской породы, живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. Почва обладает специфическими физическими свойствами. Для нее характерна более или менее рыхлая структура, определенная водопроницаемость и аэрируемость. Она обладает также своеобразными биологическими особенностями, поскольку тесно связана с жизнедеятельностью организмов. Верхние слои ее содержат массу корней растений. В процессе роста, отмирания и разложения они разрыхляют почву и создают определенную структуру, а вместе с тем и условия для жизни других организмов. Роющие животные перемешивают почвенную массу, а после смерти становятся источником органического вещества для микроорганизмов. Благодаря специфическим свойствам почва выполняет одну из важных функций в жизни различных почвенных организмов и, прежде всего растений, обеспечивая им водоснабжение и минеральное питание.

Оптимальные запасы доступной для растений почвенной воды (рисунок 2.3) являются чрезвычайно существенным фактором. В почве различают биологически полезную и биологически бесполезную воду. Биологически полезной является вода, свободно передвигающаяся по капиллярам почвы и бесперебойно снабжающая растения влагой. Значение почвы в водоснабжении растений тем выше, чем она легче отдает им воду, что зависит от структуры почвы и степени набухаемости ее частиц. Различают физическую и физиологическую сухость почвы. При физической сухости почва испытывает недостаток влаги. Происходит это при атмосферной засухе, что обычно наблюдается в сухом климате и в местах, где почва увлажняется только за счет атмосферных осадков. Физиологическая сухость почвы – явление более сложное. Оно возникает в результате физиологической недоступности физически доступной воды. Растения даже на влажных почвах могут испытывать дефицит воды, когда низкая температура почвенного покрова, другие неблагоприятные условия препятствуют нормальному функционированию корневой системы. Так, на сфагновых болотах, несмотря на большое количество влаги, вода оказывается недоступной для многих растений из-за высокой кислотности почвы, плохой аэрации ее и наличия токсических веществ, нарушающих нормальную физиологическую функцию корневой системы. Физиологически сухими являются и сильно засоленные почвы. Из-за высокого осмотического давления почвенного раствора вода засоленных почв для многих растений оказывается недоступной. Почва играет важную роль в минеральном питании растений. Вместе с водой в растения через корневую систему поступает ряд минеральных веществ, находящихся в почве в растворенном состоянии. Однако корневое питание растений – это не простое всасывание веществ, а сложный биохимический процесс, в котором особую роль играют почвенные микроорганизмы, выделения которых усваиваются корневой системой. Поэтому большинство высших растений имеют микоризу, значительно увеличивающую активную поверхность корней. Важную роль в росте и развитии растений играет органическое вещество почвы.

Так, на сфагновых болотах, несмотря на большое количество влаги, вода оказывается недоступной для многих растений из-за высокой кислотности почвы, плохой аэрации ее и наличия токсических веществ, нарушающих нормальную физиологическую функцию корневой системы. Физиологически сухими являются и сильно засоленные почвы. Из-за высокого осмотического давления почвенного раствора вода засоленных почв для многих растений оказывается недоступной. Почва играет важную роль в минеральном питании растений. Вместе с водой в растения через корневую систему поступает ряд минеральных веществ, находящихся в почве в растворенном состоянии. Однако корневое питание растений – это не простое всасывание веществ, а сложный биохимический процесс, в котором особую роль играют почвенные микроорганизмы, выделения которых усваиваются корневой системой. Поэтому большинство высших растений имеют микоризу, значительно увеличивающую активную поверхность корней. Важную роль в росте и развитии растений играет органическое вещество почвы. Перегной, или гумус, для почвенных обитателей является основным источником необходимых для жизни минеральных соединений и энергии. Он обусловливает плодородие почв и их структуру. Процессы минерализации органических веществ и перегноя обеспечивают постоянное поступление в почвенный раствор таких важнейших элементов питания растений, как азот, фосфор, сера, кальций, калий, микроэлементы. Гумус служит источником физиологически активных соединений (витамины, органические кислоты, полифенолы и др.), которые стимулируют рост растений. Перегнойные вещества обеспечивают также водоустойчивую структуру почв, что создает благоприятный для растений вводно-воздушный режим. Микроорганизмы, растения и животные, обитающие в почве, находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, а также со средой обитания. Эти отношения очень сложны и многообразны. Животные и бактерии потребляют растительные углеводы, белки, жиры. Грибы разрушают целлюлозу, в частности древесину. Хищники питаются тканями своих жертв.

Перегной, или гумус, для почвенных обитателей является основным источником необходимых для жизни минеральных соединений и энергии. Он обусловливает плодородие почв и их структуру. Процессы минерализации органических веществ и перегноя обеспечивают постоянное поступление в почвенный раствор таких важнейших элементов питания растений, как азот, фосфор, сера, кальций, калий, микроэлементы. Гумус служит источником физиологически активных соединений (витамины, органические кислоты, полифенолы и др.), которые стимулируют рост растений. Перегнойные вещества обеспечивают также водоустойчивую структуру почв, что создает благоприятный для растений вводно-воздушный режим. Микроорганизмы, растения и животные, обитающие в почве, находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, а также со средой обитания. Эти отношения очень сложны и многообразны. Животные и бактерии потребляют растительные углеводы, белки, жиры. Грибы разрушают целлюлозу, в частности древесину. Хищники питаются тканями своих жертв. Благодаря этим взаимоотношениям и в результате коренных изменений физических, химических и биохимических свойств горной породы в природе постоянно происходят почвообразовательные процессы.

Благодаря этим взаимоотношениям и в результате коренных изменений физических, химических и биохимических свойств горной породы в природе постоянно происходят почвообразовательные процессы.

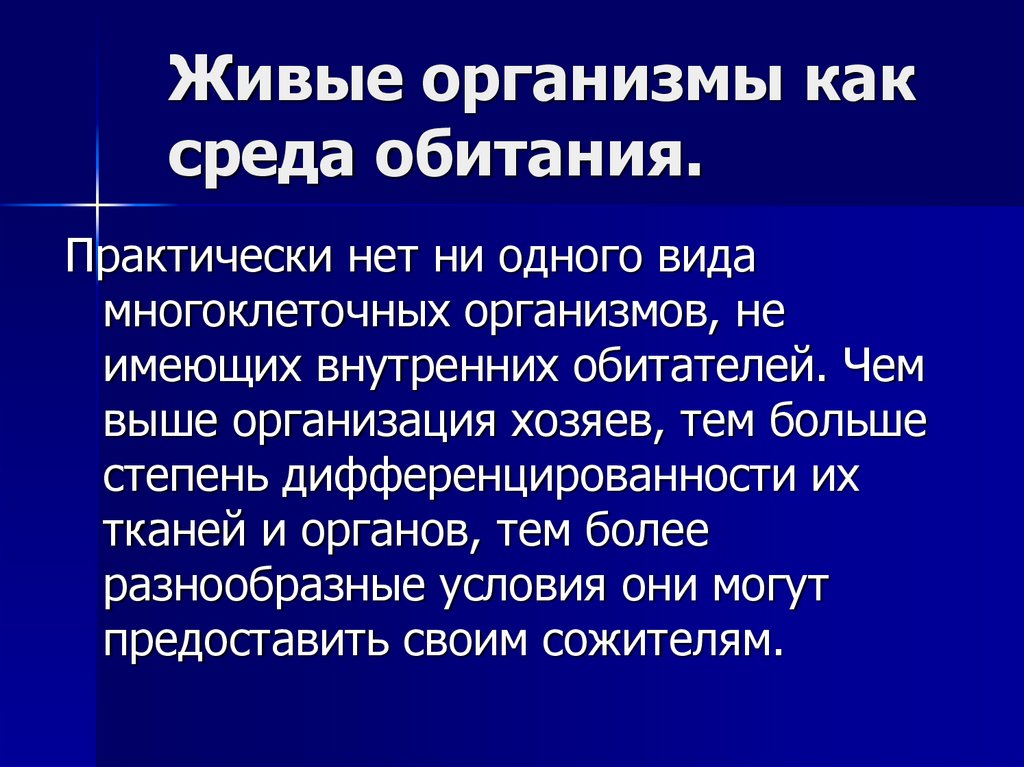

Живые организмы как среда жизни. Для растений и животных, ведущих симбиотический или паразитический образ жизни, организм, на котором или в котором они поселяются, является специфической средой жизни (рисунок 2.4).

Рисунок 2.3 – Типы почвенной воды, доступной корням растений

(по Н. И. Николайкину, 2004)

1 – частицы почвы; 2 – гигроскопическая вода; 3 – капиллярная вода;

4 – воздух или гравитационная вода

Рисунок 2.4 – Живые организмы как среда жизни

(по А. С. Степановских, 2003)

Термин «симбиоз» означает «совместная жизнь». Различают несколько типов симбиоза, которые будут рассмотрены далее. При паразитизме многие паразиты почти полностью утратили связь с внешним миром – все их стадии проходят в организме хозяина (малярийный плазмодий, трихина спиральная). В процессе эволюции между паразитами и их хозяевами возникли сложные взаимоотношения. Паразит не только зависит от хозяина, но и влияет на него. У хозяина в результате вырабатываются самые различные защитные реакции. Паразиты, в свою очередь, приспосабливаются к этим реакциям, и, таким образом, процесс взаимного приспособления паразита к хозяину и, наоборот, хозяина к паразиту, осуществляется постоянно. Паразитизм как форма межвидовых отношений, которые сформировались на основе пищевых и пространственных связей организмов, не представляют собой резко обособленного явления в природе. С паразитизмом тесно переплетены другие формы биотических отношений: различные формы симбиоза животных с животными, растений с растениями и животных с растениями.

В процессе эволюции между паразитами и их хозяевами возникли сложные взаимоотношения. Паразит не только зависит от хозяина, но и влияет на него. У хозяина в результате вырабатываются самые различные защитные реакции. Паразиты, в свою очередь, приспосабливаются к этим реакциям, и, таким образом, процесс взаимного приспособления паразита к хозяину и, наоборот, хозяина к паразиту, осуществляется постоянно. Паразитизм как форма межвидовых отношений, которые сформировались на основе пищевых и пространственных связей организмов, не представляют собой резко обособленного явления в природе. С паразитизмом тесно переплетены другие формы биотических отношений: различные формы симбиоза животных с животными, растений с растениями и животных с растениями.

| Предыдущая | Оглавление | Следующая |

Среды жизни и экологические факторы

Среды жизни

Часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них определенное воздействие, называют средой обитания (жизни). На нашей планете живые организмы освоили четыре среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную. Первой была освоена водная среда. Затем появились паразиты и симбионты, использующие организменную среду обитания. В дальнейшем, после выхода жизни на сушу, живые организмы населили наземно-воздушную среду, а одновременно с этим создали и заселили почву. Под почвенной средой обитания подразумевают не только собственно почву, но и горные породы поверхностной части литосферы.

На нашей планете живые организмы освоили четыре среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную. Первой была освоена водная среда. Затем появились паразиты и симбионты, использующие организменную среду обитания. В дальнейшем, после выхода жизни на сушу, живые организмы населили наземно-воздушную среду, а одновременно с этим создали и заселили почву. Под почвенной средой обитания подразумевают не только собственно почву, но и горные породы поверхностной части литосферы.

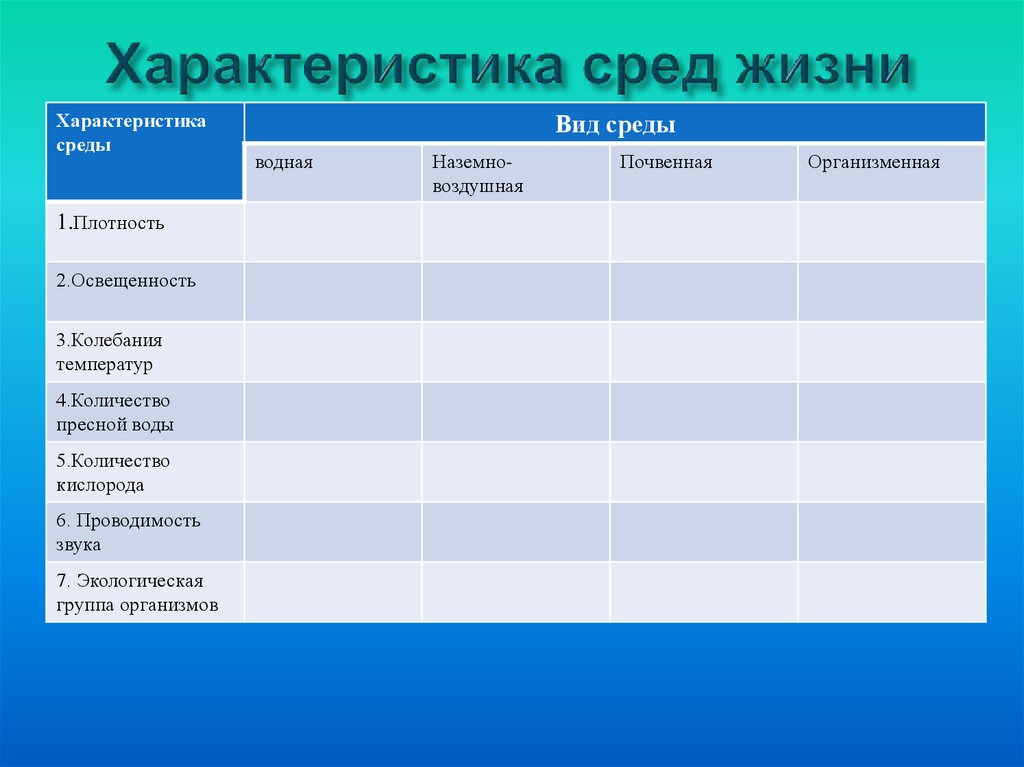

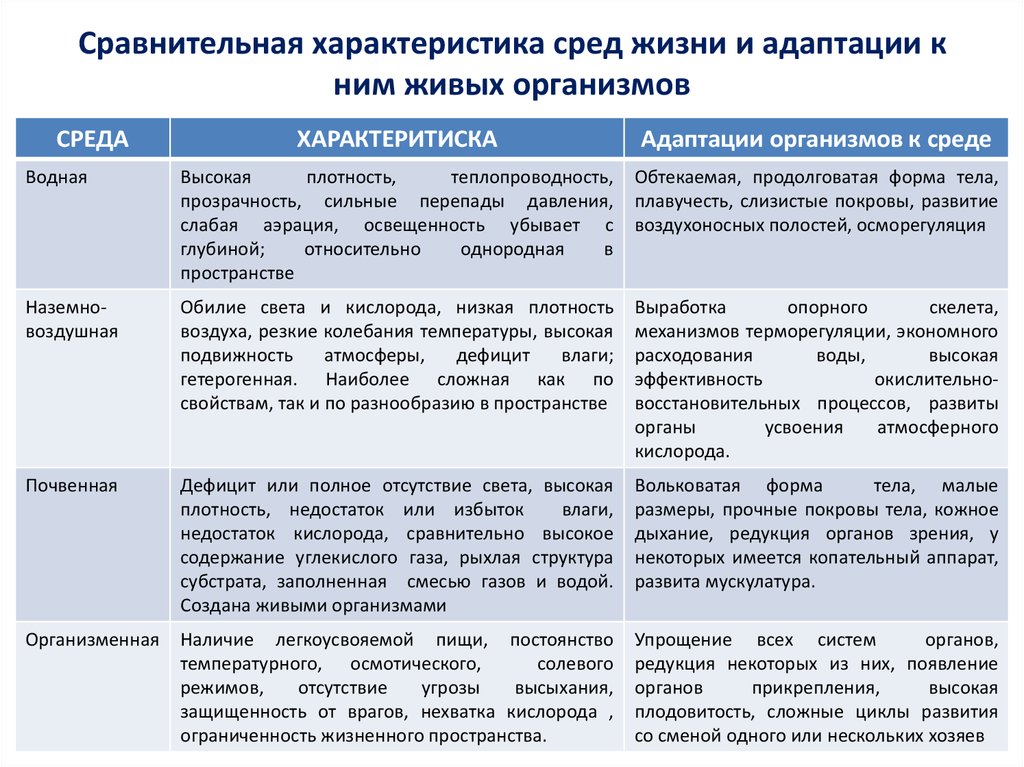

| Среда | Характеристика | Адаптации организма к среде |

|---|---|---|

| Водная | Самая древняя. Освещенность убывает с глубиной. При погружении на каждые 10 м давление возрастает на 1 атм. Дефицит кислорода. Степень солености возрастает от пресных вод к морским и океаническим. Относительно однородная (гомогенная) в пространстве и стабильная во времени | Обтекаемая форма тела, плавучесть, слизистые покровы, развитие воздухоносных полостей, осморегуляции |

| Наземно-воздушная | Разреженная. Обилие света и кислорода. Гетерогенная в пространстве. Очень динамичная во времени Обилие света и кислорода. Гетерогенная в пространстве. Очень динамичная во времени | Выработка опорного скелета, механизмов регуляции гидротермического режима. Освобождение полового процесса от жидкой среды |

| Почвенная | Создана живыми организмами. Осваивалась одновременно с наземно-воздушной средой. Дефицит или полное отсутствие света. Высокая плотность. Четырехфазная (фазы: твердая, жидкая, газообразная, живые организмы). Неоднородная (гетерогенная) в пространстве. Во времени условия более постоянны, чем в наземно-воздушной среде обитания, но более динамичны, чем в водной и организменной | Форма тела вальковатая, слизистые покровы или гладкая поверхность, у некоторых имеется копательный аппарат, развитая мускулатура. Для многих групп характерны микроскопические или мелкие размеры как приспособление к жизни в пленочной воде или в воздухоносных порах |

| Организменная | Очень древняя. Жидкая (кровь, лимфа) или твердая (плотные ткани). Наибольшее постоянство среды во времени из всех сред обитания Наибольшее постоянство среды во времени из всех сред обитания | Коадаптация паразита и хозяина, симбионтов друг к другу, синхронизация биоритмов, выработка у паразита защиты от переваривания хозяином и системы «заякоривания» в среде, усиление полового размножения, редукция зрения, пищеварительной системы |

Экологические факторы

Экологические факторы — это отдельные элементы среды, которые воздействуют на организмы. Каждая из сред обитания отличается особенностями воздействия экологических факторов.

Экологические факторы классифицируют на абиотические, биотические, антропогенные и т.д.

Абиотические факторы — компоненты неживой природы. К ним относят:

- климатические (свет, температура, влажность, ветер, давление и др.),

- геологические (землетрясения, извержения вулканов, движение ледников, радиоактивное излучение и др.),

- орографические (рельеф местности),

- эдафические, или почвенно-грунтовые (плотность, структура, pH, гранулометрический состав, химический состав и др.

),

), - гидрологические (вода, течение, соленость, давление и др.).

Биотические факторы — воздействие живых организмов друг на друга (взаимодействие, взаимоотношения между особями в популяциях и между популяциями в сообществах). При этом взаимоотношения могут быть:

- внутривидовыми (взаимодействия между особями одного вида),

- межвидовыми (между особями разных видов).

По типу взаимодействия различают:

- протокооперацию (симбиоз),

- мутуализм,

- комменсализм,

- внутривидовую и межвидовую конкуренции,

- паразитизм,

- хищничество,

- аменсализм,

- нейтрализм.

В зависимости от воздействующего организма биотические факторы делят на:

- фитогенные (влияние растений),

- зоогенные (животных),

- микробогенные (микроорганизмов).

Антропогенные факторы — деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, вырубка лесов, загрязнение, эрозия почв и др. ). При этом различается воздействие человека как биологического организма и его хозяйственная деятельность (техногенные факторы).

). При этом различается воздействие человека как биологического организма и его хозяйственная деятельность (техногенные факторы).

Экологические факторы могут оказывать на организм прямое и косвенное воздействие. Косвенное воздействие осуществляется через другие экологические факторы. Например, высокая температура может вызвать ожог (прямое воздействие), а может привести к обезвоживанию организма (косвенное воздействие).

Разные экологические факторы обладают различной изменчивостью в пространстве и во времени. Одни из них относительно постоянны (например, сила тяготения, солнечная радиация, соленость океана), другие очень изменчивы (например, температура и влажность воздуха, сила ветра).

Изменения факторов среды могут быть периодическими и непериодическими. Периодические факторы регулярно повторяются во времени (например, изменение температуры воздуха и освещенности в течение суток или года). Непериодические факторы не имеют периодичности (например, извержение вулкана, нападение хищника). Периодические факторы делят на первичные и вторичные. Первичные периодические факторы связаны с космическими причинами (освещенность, приливы, отливы и др.). Вторичные периодические факторы возникают как следствие действия первичных факторов (температуре, количество осадков, биомасса, продуктивность и др.).

Периодические факторы делят на первичные и вторичные. Первичные периодические факторы связаны с космическими причинами (освещенность, приливы, отливы и др.). Вторичные периодические факторы возникают как следствие действия первичных факторов (температуре, количество осадков, биомасса, продуктивность и др.).

В природе экологические факторы действуют совместно, т.е. комплексно. Комплекс факторов, под действием которых осуществляются все основные жизненные процессы организмов, включая нормальное развитие и размножение, называет условиями жизни.

Адаптации

В процессе эволюции у организмов выработались различные приспособления к среде обитания — адаптации. Они проявляются на разных уровнях организации живой материи: от молекулярного до биоценотического. Способность к адаптации — одно из основных свойств живой материи, обеспечивающее возможность ее существования. Адаптации развиваются под действием трех основных факторов: наследственности, изменчивости и естественного (а также искусственного) отбора.

Существуют три основных пути приспособления организмов к условиям окружающей среды: активный, пассивный, избегание неблагоприятных воздействий.

Активный путь — усиление сопротивляемости, развитие регуляторных процессов, позволяющих осуществлять все жизненные функции организма, несмотря на отклонения фактора от оптимума. Например, поддержание постоянной температуры тела у теплокровных животных (птиц и млекопитающих), оптимальной для протекания биохимических процессов в клетках.

Пассивный путь — подчинение жизненных функций организма изменению факторов среды. Например, переход при неблагоприятных условиях среды в состояние анабиоза (скрытой жизни), когда обмен веществ в организме практически полностью останавливается (зимний покой растений, сохранение семян и спор в почве, оцепенение насекомых, спячка позвоночных животных и т.д.).

Избегание неблагоприятных воздействий — выработка организмом таких жизненных циклов и поведения, которые позволяют избежать неблагоприятных воздействий. Например, сезонные миграции животных.

Например, сезонные миграции животных.

Обычно приспособление вида к среде осуществляется тем или иным сочетанием всех трех возможных путей адаптации.

Типы адаптаций

Адаптации можно подразделить на три типа: морфологические, физиологические и отологические.

Морфологические адаптации сопровождаются изменением в строении организма (например, видоизменение листа у растений пустынь). Морфологические адаптации у растений и животных приводят к образованию определенных жизненных форм.

Физиологические адаптации сопровождаются изменением в физиологии организмов (например, способность верблюда обеспечивать организм влагой путем окисления запасов жира).

Этологические адаптации заключаются в изменениях в поведении (например, сезонные миграции млекопитающих и птиц, впадение в спячку в зимний период). Данный тип адаптации характерен для животных.

9 класс. Биология. Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы — Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы

Комментарии преподавателяИсследователи встречают живых существ в самых экстремальных местах. Так, в Сахаре живет пустынная лисичка – фенек. С помощью своих огромных ушей она прекрасно слышит движение мелких ящериц и избавляется от излишков тепла. Совсем близко к поверхности кожи ее уши пронизаны густой сетью мельчайших кровеносных сосудов, и ветер охлаждает омывающую их кровь. Другие виды – рыбы, амфибии, рептилии – устойчивы к замораживанию. Третьи, в частности, некоторые виды рыб и креветок, выдерживают давление в восемь тонн на километровых глубинах Марианской впадины. И это еще далеко не всё, что мы можем узнать об экстремальных средах жизни организмов, – к настоящему времени изучено менее 5% биоразнообразия планеты. Может быть, именно вам предстоит открыть новые виды.

Так, в Сахаре живет пустынная лисичка – фенек. С помощью своих огромных ушей она прекрасно слышит движение мелких ящериц и избавляется от излишков тепла. Совсем близко к поверхности кожи ее уши пронизаны густой сетью мельчайших кровеносных сосудов, и ветер охлаждает омывающую их кровь. Другие виды – рыбы, амфибии, рептилии – устойчивы к замораживанию. Третьи, в частности, некоторые виды рыб и креветок, выдерживают давление в восемь тонн на километровых глубинах Марианской впадины. И это еще далеко не всё, что мы можем узнать об экстремальных средах жизни организмов, – к настоящему времени изучено менее 5% биоразнообразия планеты. Может быть, именно вам предстоит открыть новые виды.

Биосфера – это пространство нашей планеты, которое заселено живыми организмами (существами).

Пространство это неоднородно, и живые существа встречаются в воде, высоко в воздухе, в толще почвы и т. д.

д.

Для каждого организма характерна своя среда обитания – всех их объединяет понятие экологии. В быту это слово употребляют, когда речь идет о неблагоприятных условиях среды (в таких случаях говорят: «здесь плохая экология»). Но на самом деле экология не может быть ни плохой, ни хорошей, потому что это наука. Она изучает то, что окружает живой организм. В переводе с греческого слово «экология» означает буквально: «наука о доме».

Соответственно, для каждого живого организма дом – это привычная природная среда. Таких сред всего четыре: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная. То есть живые существа также могут являться средой обитания для множества организмов.

Каждое существо тесно связано со своей средой обитания, оно воздействует на эту среду, и, соответственно, среда воздействует на организм. Все действия среды, влиянию которых подвергаются организмы, называются экологическими факторами. Их можно оценить и измерить.

Их можно оценить и измерить.

Экологические факторы подразделяют на 3 группы:

1. Абиотические факторы

Абиотические факторы не связаны с воздействием других живых существ, что следует из названия: «а» – «отрицание», «биос» – «живой»; то есть влияние неживой природы (http://spb.ria.ru/Infographics/20120319/497280871.html):

2. Биотические факторы

Это все воздействия организмов друг на друга и на среду обитания. Организмы живут в окружении других видов. Их поедают хищники, мучают паразиты, у них отнимают добычу конкуренты. Они контактируют с особями своего вида, причем результаты этих контактов также могут быть различными.

3. Антропогенные факторы

Это воздействие человека на все возможные среды обитания. В современном мире практически вся живая природа испытывает сильнейшее влияние человеческой деятельности.

В современном мире практически вся живая природа испытывает сильнейшее влияние человеческой деятельности.

При этом силы человеческого воздействия зачастую превосходят воздействия природные.

Среду жизни конкретного организма формирует совокупность экологических факторов.

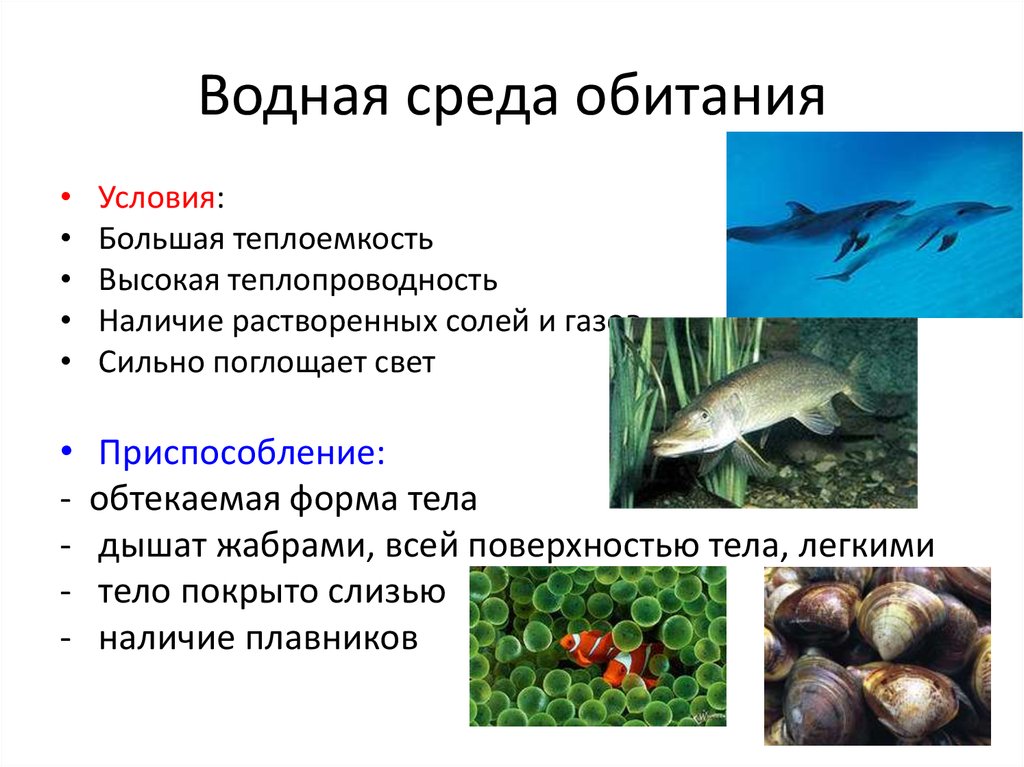

Водная средаУсловия жизни в разных водах различны, что накладывает свой отпечаток на водных обитателей, то есть гидробионтов.

Условия жизни в этой среде определяются физическими и химическими свойствами воды:

Температурные колебания в водной среде невелики, что, в некотором роде, облегчает жизнь ее обитателей.

Наземно-воздушная среда

Самая сложная для жизни: это среда контрастов, резких перепадов температур (http://spb. ria.ru/Infographics/20120413/497563549.html), изменения погодных условий, неравномерного распределения влаги и света. Отличается обилием воздуха. Поэтому существа, которые населяют наземно-воздушную среду, называются аэробионтами.

ria.ru/Infographics/20120413/497563549.html), изменения погодных условий, неравномерного распределения влаги и света. Отличается обилием воздуха. Поэтому существа, которые населяют наземно-воздушную среду, называются аэробионтами.

Наземно-воздушная среда по своим физико-химическим условиям считается наиболее суровой по отношению к населяющим ее организмам. Несмотря на это, жизнь на суше достигла очень высокого уровня – как по общей массе организмов, так и по их разнообразию.

Почвенная среда

Почвенная среда – рыхлый поверхностный слой литосферы, переработанный деятельностью живых существ и климатических факторов.

Это особая среда обитания, пронизанная порами, которые содержат влагу и воздух. В нее постоянно поступают отмершие растительные массы и трупы мелких и крупных животных, а также всевозможные выделения живых организмов. Всё это является богатым источником для почвенных организмов. Поэтому почвенная среда населена множеством видов бактерий, грибов, водорослей и животных. Она пронизана корнями растений (http://www.bbc.co.uk/russian/liveplanet/habitat/2011/03/110308_v_stunning_seasonal_forest.shtml). Почвенный воздух всегда насыщен водяными парами, так что обитателям почвы не грозит высыхание. С глубиной уменьшается размах колебаний температуры: летом в почве прохладнее, а зимой – теплее, чем на поверхности. Обитателей почвы еще называют эдафобионтами, или геобионтами (от греч. «эдафос» – «почва» либо «гео» – земля).

Всё это является богатым источником для почвенных организмов. Поэтому почвенная среда населена множеством видов бактерий, грибов, водорослей и животных. Она пронизана корнями растений (http://www.bbc.co.uk/russian/liveplanet/habitat/2011/03/110308_v_stunning_seasonal_forest.shtml). Почвенный воздух всегда насыщен водяными парами, так что обитателям почвы не грозит высыхание. С глубиной уменьшается размах колебаний температуры: летом в почве прохладнее, а зимой – теплее, чем на поверхности. Обитателей почвы еще называют эдафобионтами, или геобионтами (от греч. «эдафос» – «почва» либо «гео» – земля).

Организменная среда

Организменная среда – это сами живые организмы. Они используются другими видами, как место жительства и как источник пищевых ресурсов. Организмы, которые населяют другие живые существа, называются эндобионтами (с греч. –«живущие внутри»). Паразиты, осваивающие тело хозяина, живут в условиях неограниченного запаса пищи и защищены от неблагоприятных внешних условий.

–«живущие внутри»). Паразиты, осваивающие тело хозяина, живут в условиях неограниченного запаса пищи и защищены от неблагоприятных внешних условий.

Однако они должны преодолевать защитные реакции хозяина. Кроме того, они испытывают определенные трудности, когда необходимо осуществить переход паразита от одного хозяина к другому через внешнюю среду или промежуточных хозяев. Отметим, однако, что этой проблемы совершенно лишены так называемые эктопаразиты (клещи, блохи и т.д.).

Многие виды живут в других организмах не как паразиты, а как полезные сожители – симбионты. Некоторые виды (бактерии и одноклеточные простейшие) селятся в желудочно-кишечном тракте травоядных животных, помогая им переваривать жесткую клетчатку. В свою очередь, находясь в организме хозяина, симбионты получают источник пищи и защиту.

Содержание кислорода в воде

Один из главных факторов жизни у водоемов – это низкое содержание кислорода. В 1 л воды его содержится не более 10 мл, почти в 21 раз меньше, чем в воздухе.

в 1 л воды растворяется не более 10 мл кислорода

С повышением температуры воды уровень кислорода падает, поэтому в водоемах возникают так называемые заморы – массовое вымирание рыб или позвоночных от удушья. Из-за сильного поглощения водой солнечных лучей фотосинтез у растений может происходить только в верхних слоях. Даже в самых чистых водах водоросли обычно не живут глубже 150-200 м, тогда как животные обитают на самых больших глубинах.

Преимущества наземно-воздушной среды

Воздух имеет низкую плотность и плохо поддерживает тело.

Поэтому наземно-воздушную среду освоили только те группы организмов, которые выработали хорошую скелетную опору, то есть высшие растения, позвоночные, насекомые. Зато эта среда отличается высоким содержанием кислорода и солнечного света, что дает все возможности для интенсивного обмена веществ.

Зато эта среда отличается высоким содержанием кислорода и солнечного света, что дает все возможности для интенсивного обмена веществ.

Виды симбионтов

Симбиоз – довольно широкое понятие, которое обозначает сожительство разных видов. Оно может быть как взаимовыгодным, так и выгодным только для одного из участников взаимодействия.

Мутуализм – это взаимовыгодное существование организмов разных видов. Типичный пример: взаимодействие грибницы и корневой системы сосновых деревьев. Гриб получает органические продукты от дерева, а взамен помогает дереву усваивать элементы из почвы, которые без помощи гриба растение усвоить не в состоянии.

Другой пример: кишечные бактерии, которые используют питательные вещества кишечника, взамен значительно облегчая процесс пищеварения.

Комменсализм – сожительство организмов разных видов, при котором один организм получает пользу, ничего не принося взамен другому. Например, некоторые виды рыб прячутся от хищников между щупалец ядовитых медуз. У растений – молодые растения одного вида, например, сосна использует тень от взрослого растения другого вида для развития, так как молодые сосны почти не могут расти без затенения.

источник конспекта — http://interneturok.ru/ru/school/biology/9-klass/undefined/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy?seconds=0&chapter_id=913

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=lNQ5Zg2vVfI

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=t_kD7Pixto4

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=pscKl_bOzPY

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=asl21QHzD7U

источник видео — http://www. youtube.com/watch?v=m4wZYGPTOfo

youtube.com/watch?v=m4wZYGPTOfo

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=PSb_lxPY4Rc

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=9wFMUJuOBJo

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=Qtha8HGhjdo

источник презентации — http://prezentacii.com/ekologiya/9027-osnovnye-sredy-zhizni.html

https://www.youtube.com/watch?v=kqMeLY0stko

Среда обитания — Учебник по Биологии. 9 класс. Соболь

Учебник по Биологии. 9 класс. Соболь — Новая программа

Между организмами и средой существуют тесные взаимоотношения, взаимозависимости и взаимовлияние.

Закон единства среды и организмов

Основные понятия и ключевые термины: СРЕДА ОБИТАНИЯ.

Вспомните! Что такое экологические факторы?

Знакомьтесь!

Соня садовая (Eliomys quercinus) — единственный вид грызунов семейства соневых в фауне Украины, изредка встречающийся в хвойно-широколиственных лесах и садах Полесья и Лесостепи. Занесён в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Изменение каких условиях их среды обитания является причиной такого состояния вида?

Занесён в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Изменение каких условиях их среды обитания является причиной такого состояния вида?

СОДЕРЖАНИЕ

Каковы компоненты среды обитания?

СРЕДА ОБИТАНИЯ — это часть пространства, в котором живут особи, популяции и группировки организмов разных видов. Среда обитания образована определёнными экологическими факторами, оказывающими прямое или косвенное влияние на организм. Температура, солёность воды, свет, ветер, влажность — экологические факторы, создающие условия существования организмов. А такие факторы, как пища, вода, гумус, кислород, которые организмы используют для жизнедеятельности, — это ресурсы среды обитания.

Главной закономерностью во взаимодействии организмов со средой их обитания является неразрывная устойчивая двусторонняя связь. Среда обитания — это источник веществ, энергии и информации, изменяет живое, формирует адаптации, способствует появлению новых популяций и видов. В то же время и организмы изменяют среду обитания, и роль их в этом чрезвычайно велика. Почвообразование, биофильтрация, азотофиксация, образование осадочных пород, минерализация остатков — это лишь небольшой перечень тех процессов, которые влияют на ресурсы и условия среды обитания. Эта закономерность называется законом единства среды и организмов. Её автор — выдающийся украинский учёный В. И. Вернадский (1863-1945).

В то же время и организмы изменяют среду обитания, и роль их в этом чрезвычайно велика. Почвообразование, биофильтрация, азотофиксация, образование осадочных пород, минерализация остатков — это лишь небольшой перечень тех процессов, которые влияют на ресурсы и условия среды обитания. Эта закономерность называется законом единства среды и организмов. Её автор — выдающийся украинский учёный В. И. Вернадский (1863-1945).

Основные типы среды обитания для организмов нашей Земли в природе — наземно-воздушная, водная, почвенная и гостальная (организм хозяина). Организмы могут жить в одной или нескольких средах. Например, рыбы приспособлены к водной среде, амфибии живут на суше, а размножаются в воде, пингвины или ластоногие питаются в воде, а размножаются на суше. Многие насекомые и амфибии начинают жизнь в одной среде, а продолжают в другой.

В подобных условиях среды обитания у разных видов вырабатываются подобные адаптационные комплексы, являющиеся основой для выделения жизненных форм организмов. У высших растений различают такие жизненные формы, как деревья, кусты, травы, а у животных — наземные, подземные, древесные, воздушные и водные.

У высших растений различают такие жизненные формы, как деревья, кусты, травы, а у животных — наземные, подземные, древесные, воздушные и водные.

Итак, среда обитания является частью природы, с условиями и ресурсами которой организмы постоянно взаимодействуют.

Какие особенности отличают среды обитания?

Наземно-воздушная среда обитания — это абиотическая разнообразная по условиям существования среда жизни организмов. Свет является основным фактором, обусловливающим наличие адаптивных биоритмов: суточных (открывание и закрывание цветков, сон у животных), месячных (закапывание крабов в песок перед приливом), сезонных (линька у птиц, листопад у растений), годовых (массовое размножение саранчи). Значение света для различных организмов связано с ультрафиолетовыми, видимыми и инфракрасными лучами. Свет является фактором для явлений фотопериодизма (способность организмов реагировать на продолжительность светового периода суток) и биологических часов (способность организмов реагировать на течение времени). Температура — достаточно часто ограничивающий фактор. Она влияет на скорость процессов обмена веществ и определяет механизмы терморегуляции. Значение воды как экологического фактора проявляется её участием в процессах испарения, транспортирования веществ, оплодотворения и др. В воздухе наибольшее содержание О2 и СО2, что важно для дыхания, фотосинтеза, регуляции жизнедеятельности. В этой среде наиболее распространёнными животными являются аэробионты (большинство летающих насекомых, птиц), наземные (пресмыкающиеся, млекопитающие), дендробионты (соня садовая, древесные квакши), а из растений — голо- и покрытосеменные (ил. 156). Адаптации жителей обеспечивают быстрое и активное перемещение (миграции, перелёты), добыча и сохранение воды, жиров, углеводов, защита от перегревания или замерзания, интенсивный фотосинтез и др.

Температура — достаточно часто ограничивающий фактор. Она влияет на скорость процессов обмена веществ и определяет механизмы терморегуляции. Значение воды как экологического фактора проявляется её участием в процессах испарения, транспортирования веществ, оплодотворения и др. В воздухе наибольшее содержание О2 и СО2, что важно для дыхания, фотосинтеза, регуляции жизнедеятельности. В этой среде наиболее распространёнными животными являются аэробионты (большинство летающих насекомых, птиц), наземные (пресмыкающиеся, млекопитающие), дендробионты (соня садовая, древесные квакши), а из растений — голо- и покрытосеменные (ил. 156). Адаптации жителей обеспечивают быстрое и активное перемещение (миграции, перелёты), добыча и сохранение воды, жиров, углеводов, защита от перегревания или замерзания, интенсивный фотосинтез и др.

Ил. 156. Жители наземно-воздушной среды обитания: 1 — калина; 2 — воробей домовый

Ил. 157. Жители водной среды обитания: 1 — ряска; 2 — рак речной

Водная среда обитания — это жидкая абиотическая среда обитания. Условия существования в пределах среды определяются, в первую очередь, физическими свойствами воды. Это высокая теплоёмкость, низкая теплопроводность, расширение перед замерзанием, высокая плотность, поверхностное натяжение, текучесть, прозрачность, высокая растворимость и др. Поэтому температурный режим среды относительно постоянен. Освещённость водоёмов быстро уменьшается с глубиной. Как правило, на глубинах более 250 м фотосинтезирующие организмы существовать не могут. Из-за слабой растворимости содержание кислорода в воде незначительно. В пресной и особенно морской воде содержание СО2 значительно выше (в 150 раз больше, чем в атмосфере), что сказывается на фотосинтезе водорослей и формировании защитных известняковых образований (раковин, панцирей) беспозвоночных. Обитателей водоёмов называют гидробионтами и среди них выделяют такие экологические группы, как нейстон, планктон, нектон и бентос. Наиболее распространённые группы водной среды: водоросли, кишечнополостные, ресничные черви, ракообразные, моллюски, иглокожие, рыбы (ил.

Условия существования в пределах среды определяются, в первую очередь, физическими свойствами воды. Это высокая теплоёмкость, низкая теплопроводность, расширение перед замерзанием, высокая плотность, поверхностное натяжение, текучесть, прозрачность, высокая растворимость и др. Поэтому температурный режим среды относительно постоянен. Освещённость водоёмов быстро уменьшается с глубиной. Как правило, на глубинах более 250 м фотосинтезирующие организмы существовать не могут. Из-за слабой растворимости содержание кислорода в воде незначительно. В пресной и особенно морской воде содержание СО2 значительно выше (в 150 раз больше, чем в атмосфере), что сказывается на фотосинтезе водорослей и формировании защитных известняковых образований (раковин, панцирей) беспозвоночных. Обитателей водоёмов называют гидробионтами и среди них выделяют такие экологические группы, как нейстон, планктон, нектон и бентос. Наиболее распространённые группы водной среды: водоросли, кишечнополостные, ресничные черви, ракообразные, моллюски, иглокожие, рыбы (ил. 157). Основными адаптациями гидробионтов являются: у животных — активное движение, приспособления для увеличения плавучести, жаберное дыхание, внешнее оплодотворение, биолюминесценция, биофильтрация и др.; у растений — увеличенная поверхность тела, слабое развитие проводящих и механических тканей, развитие межклетников у растений и др.

157). Основными адаптациями гидробионтов являются: у животных — активное движение, приспособления для увеличения плавучести, жаберное дыхание, внешнее оплодотворение, биолюминесценция, биофильтрация и др.; у растений — увеличенная поверхность тела, слабое развитие проводящих и механических тканей, развитие межклетников у растений и др.

Ил. 159. Типичные симбионты: 1 — омела белая; 2 — ксантория настенная

Почвенная среда обитания — твёрдая абиотическая среда. Почва как среда обитания характеризуется высокой плотностью, вода и воздух содержатся в полостях между частичками почвы, состав воздуха отличается от атмосферного (содержание СО2 в 10-100 раз выше, а кислорода — в несколько раз меньше, чем в атмосфере). В ней нет воздействия света, влажность всегда выше, чем воздуха, амплитуда суточных и годовых колебаний температуры невелика и др. Жители почвенной среды — эдафобионты (ил. 158). В верхних слоях почвы живут цианобактерии, водоросли, грибы, лишайники, корневые системы растений. Среди животных наиболее представлены беспозвоночные (почвенные амёбы, инфузории, черви, клещи, насекомые). Основные адаптации: минеральное питание, уменьшённые размеры и тонкие покровы тела, роющие конечности, вертикальные миграции, слабая пигментация тела, гетеротрофное питание и др.

Среди животных наиболее представлены беспозвоночные (почвенные амёбы, инфузории, черви, клещи, насекомые). Основные адаптации: минеральное питание, уменьшённые размеры и тонкие покровы тела, роющие конечности, вертикальные миграции, слабая пигментация тела, гетеротрофное питание и др.

Ил. 158. Жители почвенной среды: 1 — белый гриб; 2 — дождевой червь

Гостальная среда обитания — это биотическая среда обитания, связанная с живыми организмами. Особенности этой части пространства определяются строением тела и условиями внутренней среды организмов-хозяев (рН, температура). Гостальную среду отличают стабильность температурных условий, защитные вещества и ткани, низкое содержание кислорода, отсутствие воздействия света и др. Жители среды живут внутри организмов (эндобионты) или на поверхности тела (экзобионты). В зависимости от характера взаимосвязей между партнёрами формируются различные типы симбиоза. Так жителями гостальной среды являются мутуалисты, комменсалы, паразиты и полупаразиты (ил. 159). Основные адаптации жителей этой среды: взаимозависимое питание, упрощение или потеря органов, развитая половая система, значительная плодовитость, органы прикрепления, сложные жизненные циклы, анаэробное дыхание и др.

159). Основные адаптации жителей этой среды: взаимозависимое питание, упрощение или потеря органов, развитая половая система, значительная плодовитость, органы прикрепления, сложные жизненные циклы, анаэробное дыхание и др.

Итак, среды обитания отличаются особенностями различных факторов, но определяющими являются особенности влияния света, температуры, воды и воздуха.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Задание на сопоставление

Сравните среды обитания и сделайте вывод о причинах сходства и различий между ними.

Признак | Наземно-воздушная | Водная | Почвенная | Гостальная |

Тип среды | ||||

Особенности | ||||

Обитатели | ||||

Адаптации |

Биология + Символика

Фенек (Vulpes zerda) — это маленькое животное рода Лисица. Она является логотипом и кодовым названием браузера Mozilla Firefox, фигурирует в произведении А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это животное — иллюстрация экологических правил Бергмана и Аллена. С помощью экологического словаря определите суть этих экологических закономерностей.

Она является логотипом и кодовым названием браузера Mozilla Firefox, фигурирует в произведении А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это животное — иллюстрация экологических правил Бергмана и Аллена. С помощью экологического словаря определите суть этих экологических закономерностей.

ОТНОШЕНИЕ

Биология + Экология

Определите среду обитания изображённых представителей животного мира. Назовите у одного из них (на выбор) адаптации к воздействию экологических факторов. На конкретном примере докажите справедливость закона единства организма и среды.

РЕЗУЛЬТАТ

Оценка | Задания для самоконтроля |

1-6 | 1. Что такое среда обитания? 2. Назовите типы сред обитания. |

7-9 | 7. Назовите компоненты среды обитания. 8. Какие особенности отличают среды обитания? 9. Назовите адаптации организмов к среде обитания. |

10-12 | 10. Докажите взаимосвязь организмов со средой обитания. |

Попередня

СторінкаНаступна

СторінкаЗміст

Цей контент створено завдяки Міністерству освіти і науки України

Среда для жизни

Кейс

Информационное сопровождение форума «Среда для жизни: квартира и город» в интересах ДОМ.РФ

В 2017 году команда КРОС занималась информационным сопровождением форума «Среда для жизни: квартира и город». Мероприятие, посвященное формированию комфортной городской среды и повышению качества жилья, прошло с 13 по 15 мая в Саратове под патронажем ДОМ.РФ.

Мероприятие, посвященное формированию комфортной городской среды и повышению качества жилья, прошло с 13 по 15 мая в Саратове под патронажем ДОМ.РФ.

Постановка задачи

Главная задача единого института развития жилищной сферы ДОМ.РФ — обеспечить граждан России доступным и комфортным жильем. Большое внимание ДОМ.РФ уделяет не только развитию рынка ипотечного кредитования и арендного жилья, но и формированию комфортной городской среды. Совместно с консалтинговым бюро «Стрелка» ДОМ.РФ реализует специальную программу, которая предполагает комплексный подход к благоустройству территорий. Согласно программе, активное участие в преобразовании родных городов должны принимать граждане: каждый может внести свой вклад, улучшая любимые места и маршруты или развивая общественные пространства. Такой подход поможет городам стать по-настоящему красивыми, комфортными и безопасными.

Формирование привлекательной городской среды — мировой тренд. Несмотря на то что все преобразования делаются во благо местных жителей, они негативно воспринимают работы по благоустройству территорий, ругают органы власти. Ремонтные работы и перекопанные дороги приводят к затруднениям в движении автомобилей и проблемам при парковке, вызывают общее недовольство горожан. Об этом охотно пишут СМИ и люди в социальных сетях, особенно жители крупных городов.

Несмотря на то что все преобразования делаются во благо местных жителей, они негативно воспринимают работы по благоустройству территорий, ругают органы власти. Ремонтные работы и перекопанные дороги приводят к затруднениям в движении автомобилей и проблемам при парковке, вызывают общее недовольство горожан. Об этом охотно пишут СМИ и люди в социальных сетях, особенно жители крупных городов.

Для привлечения внимания к вопросу благоустройства городов и конструктивного обсуждения возникающих проблем ДОМ.РФ проводит ежегодный форум «Среда для жизни». Это площадка для диалога между всеми заинтересованными сторонами: гражданами, экспертами, девелоперами, застройщиками, представителями власти, архитекторами и проектировщиками. В 2017 году тема была обозначена как «Квартира и город». Организаторы подготовили насыщенную деловую и культурную программу. В рамках форума состоялись круглые столы и дискуссии о будущем российской урбанистики и жилищной политики, открытые лекции по городскому предпринимательству. Также прошел фестиваль «Городские выходные», который включал в себя фестиваль еды «Городской пикник», кинопоказ и экскурсии по Саратову.

Также прошел фестиваль «Городские выходные», который включал в себя фестиваль еды «Городской пикник», кинопоказ и экскурсии по Саратову.

Миссия КРОС

Перед командой КРОС стояла задача скорректировать отношение граждан к деятельности ДОМ.РФ по улучшению городской среды, перевести диалог гражданского общества, застройщиков и властей в конструктивное русло, а также сформировать позитивный информационный фон вокруг форума.

Нам предстояло:

-

разъяснить широкой аудитории положения программы развития комфортной городской среды;

-

обеспечить медиаподдержку форума и публикацию положительных материалов в федеральных и региональных СМИ;

-

обеспечить конструктивную дискуссию и постоянное присутствие представителей ДОМ.РФ и экспертов-урбанистов в социальных медиа с темой благоустройства.

Что было сделано

За два месяца команда КРОС разработала и успешно реализовала интегрированную коммуникационную кампанию для форума.

Кампания включала:

-

Создание специального сайта форума. Мы отвечали за информационное наполнение и техническую поддержку сайта форума «Средадляжизни.РФ», а также за онлайн-регистрацию участников и видеотрансляцию ключевых событий мероприятия.

-

Широкое анонсирование мероприятия. Для привлечения внимания к программе при подготовке к форуму была проведена широкая анонсирующая кампания: организована пресс-конференция в МИА «Россия сегодня», привлечены информационные партнеры, подготовлены спецпроекты в ведущих деловых СМИ (специальные вкладки в газетах «КоммерсантЪ» и «Известия», раздел на сайте ТАСС).

-

Организацию медиакампании в федеральных и региональных СМИ.

Во время форума PR-команда КРОС работала в режиме внешнего пресс-офиса: организовывала пресс-подходы и брифинги, записывала эксклюзивные интервью с ключевыми спикерами форума, оперативно готовила и рассылала новости. Всего в работе форума приняли участие более 160 журналистов из Москвы, Саратова и других регионов России.

Во время форума PR-команда КРОС работала в режиме внешнего пресс-офиса: организовывала пресс-подходы и брифинги, записывала эксклюзивные интервью с ключевыми спикерами форума, оперативно готовила и рассылала новости. Всего в работе форума приняли участие более 160 журналистов из Москвы, Саратова и других регионов России.

-

Продвижение в социальных сетях и блогосфере. Наша digital-команда создала и вела официальное представительство мероприятия в Facebook*, мониторила и развивала наиболее резонансные темы форума в других социальных медиа, провела флешмоб #саратовдляжизни. Событие освещали популярные блогеры с большим количеством федеральных и местных подписчиков.

-

Использование новых технологий. Heads’made разработал для форума специальный аккаунт (бот) в Telegram @sredaforumbot, который информировал участников о программе и всех ключевых событиях. В функционал бота входили онлайн-оповещения и запрограммированный путеводитель по мероприятию.

Результаты

В программе форума приняли участие более 55 тысяч человек, все средства массовой информации обратили внимание на это мероприятие, оно было даже отмечено в эфире Первого канала в высокорейтинговой программе «Вечерний Ургант».

Ключевые показатели:

-

общий охват аудитории составил 40 миллионов человек;

-

более трех тысяч публикаций в СМИ, в том числе более 30 информационных сюжетов на федеральных теле- и радиоканалах;

-

33 500 уникальных посетителей сайта;

-

640 человек смотрели прямую трансляцию форума в интернете;

-

индекс вовлеченности аудитории (ERday) официальной страницы в Facebook* в дни форума составлял 75,2%;

-

пользователи опубликовали 8 500 сообщений с хештегом #саратовдляжизни, охват в соцсетях превысил 247 тысяч пользователей;

-

блогеры сделали более 400 публикаций, совокупный охват превысил 1 200 000 человек.

*Продукт компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремисткой организацией.

Живая среда

Биология Риджентс

Описание курса:

Живая среда — это научное исследование разнообразного мира живых организмов.

Некоторые из тем, изучаемых в течение года, включают: молекулы и клетки, наследственность и эволюция, экология и системы человеческого организма.

Зачем изучать среду обитания?

Биология изучает некоторые из наиболее важных тем, влияющих на жизнь человека на Земле и окружающую среду, в которой мы живем.

На этом занятии мы узнаем о себе, о миллионах других организмов, живущих на нашей планете Земля, и о влиянии, которое мы оказываем друг на друга.

Учебник:

Джозеф Левин и Кеннет Миллер, биология, штат Нью-Йорк, Прентис-Холл, Ливан, Индиана, 2003 г.

Необходимые материалы:

- Папка с тремя кольцами (2 дюйма или больше)

- Листовая бумага

- Ручки/карандаши

- Дополнительно: калькулятор, линейка, цветные карандаши, каталожные карточки в объявленное время по текущей теме

- Лабораторные работы — Несколько раз в неделю для закрепления текущей темы

- Домашнее задание — Несколько раз в неделю для закрепления понятий, изучаемых в классе

- Дополнительный кредит — Предлагается в течение года всем учащимся

Оценки рассчитываются следующим образом:

- Домашние задания, классная работа и участие = 1/3

- Экзамены и викторины = 1/3

- Лаборатории = 1/3

Домещатель:

9004 Дом. Подготовительные экзамены/лаборатории: Лабораторные требования: Поведенческие ожидания: Время для дополнительной помощи или макияжа: Темы, охватываемые в течение года: Октябрь: ноябрь: Декабрь: Январь и февраль Промежуточные сроки Март: Optional Topics (as time permits) Июнь: Желаем вам отлично провести год в мире биологии! Люди издавна интересовались живыми существами — сколько разных

виды существуют, какие они, где живут, как соотносятся

друг к другу и как они себя ведут. Живые организмы состоят из тех же компонентов, что и все другие

вещества, включают в себя такие же преобразования энергии и движутся

используя одни и те же основные виды сил. Таким образом, все физические принципы

обсуждались в главе 4 «Физическая среда», применимы и к жизни.

Что касается звезд, капель дождя и телевизоров. Но живые организмы

также обладают характеристиками, которые лучше всего можно понять через

применение других принципов. В этой главе содержатся рекомендации по базовым знаниям о том, как

живые существа функционируют и как они взаимодействуют друг с другом и

их окружение. Существуют миллионы различных типов отдельных организмов,

населяют землю в любое время — некоторые из них очень похожи друг на друга,

некоторые очень разные. Биологи классифицируют организмы по иерархии

групп и подгрупп на основе сходства и различия

в их строении и поведении. Одно из самых общих отличий

среди организмов находится между растениями, которые получают свою энергию непосредственно

от солнечного света и животных, которые изначально потребляют богатую энергией пищу. Животные и растения имеют большое разнообразие строений, с различными

габаритные конструкции и расположение внутренних частей для выполнения

основные операции по приготовлению или поиску пищи, получению энергии и материалов

из него, синтезируя новые материалы и воспроизводя. Когда ученые

классифицировать организмы, они считают детали анатомии более важными

чем поведение или общий вид. Например, из-за такого

особенности, такие как молочные железы и структура мозга, киты и

летучие мыши классифицируются как более похожие, чем киты и

рыбы или летучие мыши и птицы. При разной степени родства собаки

классифицируются с рыбами как имеющие позвоночник, с коровами как с

волосы, а с кошками как мясоеды. Разнообразие земных форм жизни видно не только из

изучение анатомических и поведенческих сходств и различий между

организмов, но и из изучения сходств и различий

среди их молекул. Самые сложные молекулы, построенные в живых

организмы представляют собой цепочки более мелких молекул. Сохранение разнообразия видов важно для человека

существа. Мы зависим от двух пищевых сетей, чтобы получать энергию и материалы.