Защита древесины от возгорания: Защита древесины от огня: пропитка и огнезащитные составы – антипирены и другие составы для обработки дерева, периодичность пропитки и группы эффективности

Защита древесины от возгорания

Пропитка — правильный способ защиты. Особенности подходаДревесина может похвастаться очень большим количеством достоинств, среди которых экологичность, прочность, надёжность, устойчивость к разным типам воздействия. Но при этом у данного строительного материала есть и недостатки. Наиболее актуальные — это подверженность воздействию насекомых, гниению и воздействию огня. Рассмотрим данный момент подробнее.

Условия возгорания древесины

Древесина может воспламеняться при наличии горючих материалов и некоего окислителя, которым чаще всего является кислород. Источников воспламенения очень много. Наиболее часто возгорание может начаться из-за короткого замыкания, открытого источника огня, различные химические реакции, при которых выделяется тепло и т.д. При наличии путей распространения пламени небольшое возгорание очень быстро перерастает в настоящий пожар. Для предотвращения этого и увеличения стойкости древесины к воздействию огня применяют различные способы защиты.Защита деревянного дома от огня

Промышленность предлагает достаточное количество лакокрасочных материалов, которые также можно использовать для защиты деревянных поверхностей от возгорания.

Максимальное защиту обеспечивает пропитка древесины, которая выполняется в промышленных условиях. В этом случае, обрезная доска и другие виды пиломатериалов получают максимальную степень пропитки, с проникновением раствора глубоко внутрь. Это позволяет добиться максимальной защиты.

Защита древесины от возгорания

Пропитка в домашних условиях редко позволяет достигнуть такого же эффекта. Здесь по большей части происходит поверхностная пропитка древесины, которой впрочем, достаточно для защиты от возгорания. Составы, которые используют для защиты древесины от возгорания, выпускают на органорастворимой основе и водорастворимой. Зачастую потребители выбирают второй вариант, поскольку он менее токсичен. Но при этом, первый вариант способен обеспечить большую степень защиты.Обрабатывая древесину, стоит помнить о том, что периодическая обработка, например раз в 2 – 3 года увеличивает защиту.

Комбинированная пропитка

Всё большую популярность в наше время набирает комбинированный способ пропитки древесины, суть которого заключается в том, что используемый химический раствор обеспечивает комплексную защиту и от возгорания и от воздействия различных микроорганизмов и от гниения.

Подобные растворы выпускаются промышленным способом и сочетая в себе достоинства антипиренов и антисептиков, пользуются очень большой популярностью у потребителей.

6 Методы защиты древесины от гниения, возгорания

и поражения древогрызущими насекомыми

Для защиты древесины от загнивания в процессе эксплуатации используются как конструкционные (создание неблагоприятного для развития грибов влажностного и температурного режимов), так и химические (обработка лесных материалов и изделий токсичными для грибов веществами — антисептиками) меры.

Антисептики должны обладать высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам; хорошо проникать в древесину; быть устойчивыми к вымыванию; не ухудшать физико-механические свойства древесины — не повышать ее электропроводность, водопоглощение, не ухудшать способности к склеиванию и окрашиванию и др.; не корродировать металлические крепления; быть относительно безвредными. Рациональность выбора того или иного антисептика определяется в основном условиями службы древесины и способами ее защитной обработки. Высокотоксичными для грибов и насекомых являются невымываемые водой антисептики, содержащие в своем составе соли хрома, меди, мышьяка, цинка, фторида натрия и динитрофенола;

Червоточина — поражение древесины древогрызущими насекомыми — подразделяется на поверхностную (не снижает технических свойств материала), неглубокую- глубиной до 15 мм в круглом лесе и до 5 мм — в пиломатериалах и глубокую — глубиной более 15 мм в круглом лесе и более 5 мм в пиломатериалах. Как глубокая, так и неглубокая червоточины значительно нарушают структуру древесных материалов и резко ограничивают возможность использования их в строительстве. Очень опасным пороком является трухлявая червоточина — продукт жизнедеятельности домовых усачей и мебельных точильщиков, разрушающих древесину в труху. Основные методы борьбы с древогрызущими насекомыми — пропитка или окуривание древесины отравляющими веществами — инсектицидами — разновидностью пестицидов, используемых в борьбе с вредными насекомыми.

Наиболее эффективный способ защиты древесины от разрушающего действия насекомых — окуривание в течение 2-3 дней ядовитыми газами — сероуглеродом, хлорпикрином в вакуум-камерах. Кроме того, для пропитки пораженных участков можно использовать природные смолы, например канифоль, растворенные в органических растворителях (скипидар, спирты, толуол, уайт-спирит).

Из синтетических препаратов наиболее эффективны для обработки хлор-, фтор- и борсодержащие составы, а также четвертичные аммониевые соли. Можно также использовать смеси скипидара и керосина, креозота и керосина, креозота и бензина, насыщенный раствор нафталина в бензине, а также раствор камфоры и карболовой кислоты в керосине.

Защита древесины от возгорания достигается либо пропиткой ее специальными составами — антипиренами или покрытием огнезащитными красками.

При нагреве антипирены плавятся и покрывают защищаемую поверхность огнезащитной пленкой, преграждающей доступ к ней кислорода, или разлагаются с выделением большого количества негорючих газов (СО2, Nh4 и др.), оттесняющих воздух от поверхности древесины, или вспучиваются, а затем обугливаются, образуя теплоизолирующее покрытие.

Антипирены должны отвечать требованиям, обеспечивающим высокие огнезащитные свойства; стойкость в период эксплуатации пропитанных изделий; малую гидроскопичность. Они не должны вступать во взаимодействие с древесиной и не корродировать металлические соединения, а также не препятствовать склеиванию и отделке лицевой поверхности.

Наиболее распространены огнезащитные составы — на основе фосфата и сульфата аммония, а также буры, борной кислоты и их смесей.

Антипирены на основе бора могут применяться в комбинации с хром-медными антисептиками, обеспечивая при этом глубокую пропитку и малую вымываемость. В последнее время в сочетании с растворимыми антисептиками (бура, борная кислота, хром-медные препараты и др.) успешно применяется фосфат мочевины. Конденсацией мочевины с ортофосфорной кислотой получают водорастворимый препарат КМ, при введении 10-15% которого в древесину обеспечивается ее защита от возгорания при воздействии открытого огня.

Огнезащитные свойства придает древесине окрашивание огнезащитными красками, состоящими из негорящих веществ, обладающих низкой теплопроводностью. Подобные краски подразделяются на силикатные и несиликатные.

Силикатные создаются на основе натриевого жидкого стекла в смеси с мылом и жженой магнезией (неатмосферостойки, разлагаются под действием углекислоты воздуха, теряя при этом защитные свойства).

Несиликатные имеют в своей основе суперфосфат, хлористый аммоний и воду или экстракт сульфатного щелока, асбестоцемент и воду. Они отличаются более высокой стойкостью, но обладают пониженной огнезащитой.

Огнезащитная обработка древесины производится либо насыщением антипиреновыми растворами в горяче-холодных ваннах, либо пропиткой под давлением. Обычно в пропиточные составы вводится 5-8% сухого антисептика к массе древесины. Для пропитки тонких досок на всю глубину этот процент несколько повышается. Для снижения корродирующего действия на металлические детали и крепления рекомендуется в антипирены, содержащие аммониевые соли, добавлять фосфат натрия.

13.7.5 Защита древесины от возгорания

Древесина начинает гореть при температуре 260–290 0С в результате воздействия открытого пламени и при нагревании свыше 330 0С при его отсутствии. При нагреве в течение 20 часов температура возгорания понижается до 166 0С.

Из противопожарных соображений длительное воздействие температуры допускается не более 50 0С.

Средняя скорость выгорания древесины составляет 1 мм в минуту. При полном сгорании 1 кг древесины выделяется 18500–20300 кДж теплоты.

Защищают древесину от возгорания конструктивными мерами или различными огнезащитными покрытиями или пропитками.

К конструктивным мерам относят: удаление деревянных элементов от источника нагревания, возведение несгораемых стен и перегородок через определенное расстояние.

В качестве огнезащитных покрытий применяется штукатурка, облицовка малотеплопроводными и несгораемыми материалами, например асбестовыми, окрашивание огнезащитными красками, нанесение обмазок. Пропитка выполняется антипиренами.

Огнезащитные краски по виду связующего бывают: силикатные, перхлорвиниловые, масляные, казеиновые.Высокими огнезащитными свойствами обладает силикатная краска. Связующим служит растворимый силикат натрия, наполнителями – кварцевый песок, мел, магнезит. При действии высокой температуры образуется стекловидная пленка, затрудняющая доступ кислорода к древесине и связывающая уголь, который вследствие малой теплопроводности защищает нижележащие слои древесины от горения.

Огнезащитные обмазки изготавливают из глины, извести, гипса, суперфосфата и наносятся слоем толщиной 2–3 мм. Ими защищают от возгорания стропила, обрешетку.

Лучшим

огнезащитным средством являются

антипирены — химические вещества, которые

при нагревании выделяют негорючие газы

и оттесняют кислород от нагреваемой

древесины, препятствуют выделению

высококалорийных газов или плавятся с

образованием огнезащитных пленок. В

качестве антипиренов применяют

фосфорнокислый аммоний – (NH

13.8 Материалы и изделия из древесины

Лесоматериалы подразделяются на круглые, пиломатериалы, полуфабрикаты и строительные изделия.

Круглые лесоматериалы представляют собой отрезки древесных стволов, очищенных от сучьев и коры, с правильно опиленными торцами. По толщине, определяемой диаметром ствола в верхнем отрубе, они подразделяются на бревна строительные и пиловочные диаметром 14 см и более, подтоварник – 8–13 см и жерди – 3–7 см.

Строительные бревна применяются для свай, столбов, строительства зданий, пиловочные – для получения пиломатериалов.

Бревна имеют длину от 3 до 6,5 м с градацией через 0,5 м, столбы – 11, 13, 16 и 18 м.

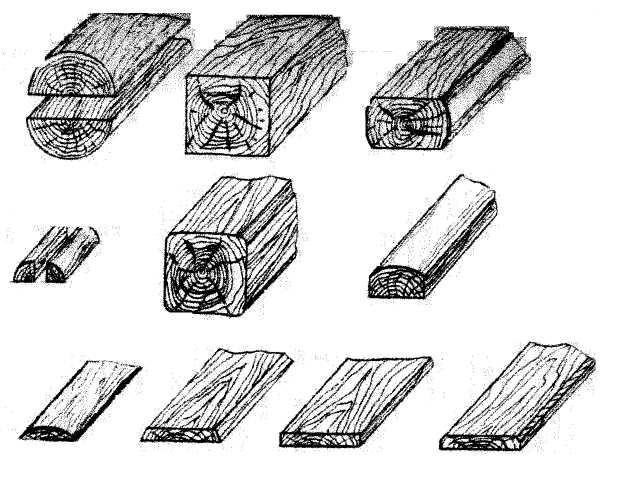

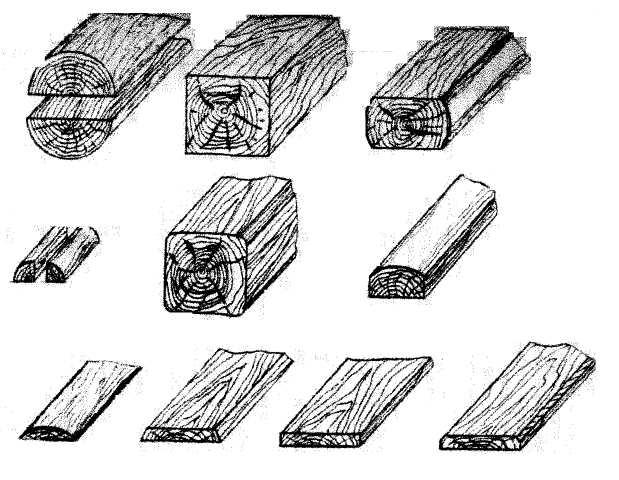

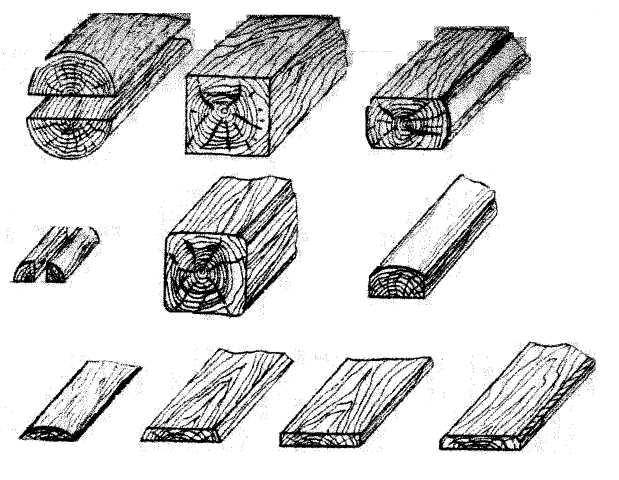

Пиломатериалы получают из пиловочных бревен путем продольной распиловки. Они бывают необрезные и обрезные. В необрезных пропилены две стороны – пласти, в обрезных – четыре стороны. По степени обработки пиломатериалы подразделяются на нефрезерованные и фрезерованные (строганые).

По геометрической форме (рисунок 13.5) и размерам поперечного сечения пиломатериалы классифицируются на следующие виды:

– пластины – половинки бревен, распиленных по оси ствола;

– четвертины – части бревен, распиленных по двум взаимно перпендикулярным диаметрам;

– брусья – пиломатериал, имеющий ширину и толщину более 100 мм. По числу пропиленных сторон бывают двух-, трех- и четырехкантные;

– бруски – пиломатериал толщиной до 100 мм при соотношении ширины к толщине 2 и менее;

– доски – пиломатериал толщиной до 100 мм при соотношении ширины к толщине более 2. Их разделяют: на тонкие толщиной до 32 мм и толстые толщиной более 32 мм для лиственных пород: тонкие толщиной до 40 мм и толстые толщиной более 40 мм для хвойных. Тонкие называют тесом;

– обапол – боковая часть, образующаяся при распиловке бревна на доски или бруски. Одна сторона у него полностью пропиленная, вторая – частично (дощатый обапол) или не пропиленная (горбыльный обапол).

Р

Р

1

2

3

4

5

исунок 13.5 – Виды пиломатериалов: 1– пластины; 2 – четвертины;3 – брусья; 4 – горбыльный обапол; 5 – доски

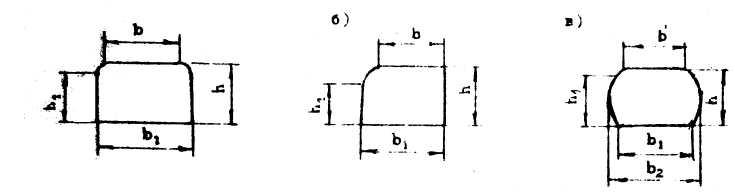

При строительстве железнодорожных путей применяют деревянные шпалы. По назначению шпалы для железной дороги широкой колеи изготавливаются для главных путей (тип I), для станционных и подъездных путей (тип II) и малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий (тип III). По форме поперечного сечения шпалы подразделяются на обрезные, пропиленные с четырех сторон, полуобрезные – с трех сторон и необрезные, пропиленные с двух противоположных сторон или непропиленные или с частично пропиленными двумя другими сторонами (рисунок 13.6).

в)

б)

а)

Рисунок 13.6 – Формы поперечного сечения шпал: а – обрезные; б – полуобрезные;в – необрезные

В зависимости от типа размеры шпал приведены в таблице 13.3.

Таблица 13.3 – Размеры шпал

Тип шпал | Толщина h, мм | Высота пропиленных боковых сторон h, мм | Ширина, мм | п | Длина, мм | ||

верхней пласти b, не менее | верхней пласти b, не менее | нижней пласти b1, не менее | |||||

I II III | 180+5 160+5 150+5 | 150 150 150 | 180 150 140 | 210 195 190 | 250+5 230+5 230+5 | 280 260 250 | 2750+20 |

К полуфабрикатам и строительным изделиям относят: фрезерованные и погонажные изделия, изделия для паркетных полов, шашки для торцевых полов, кровельные материалы, фанеру, столярные плиты, столярные изделия, клееные дощатые и фанерные конструкции.

К фрезерованным и погонажным изделиям относят доски и бруски для полов, плинтусы, наличники, поручни, обшивки.

Доски для настилки полов изготавливают толщиной 28 и 36, шириной 68, 78, 88, 118 и 138 мм.

Бруски имеют толщину 28 и ширину 35, 45, 55 мм. С одной стороны у них гребень, с другой – паз.

Плинтусы служат для заделки углов между полом и стенами. Ширина и толщина их составляет 54х16, 54х19, 38х22 и 25х25 мм.

Наличники применяют для закрытия щелей между коробкой и стеной. Они имеют ширину 34, 44, 54 и 74 и толщину 13 мм.

Поручни для лестниц в жилых зданиях имеют ширину 54 и толщину 27 мм, для общественных зданий – ширину 74 и толщину 27 мм.

Обшивка применяется для оформления фасадов деревянных зданий. Она изготавливается двух типов. Первый тип имеет ширину 78, 68, 88 и 118, второй – 33, 62, 82 мм. Толщина их составляет 13 мм.

К изделиям для паркетных полов относят штучный и мозаичный паркет, паркетные доски и щиты, художественный паркет. Его применяют в жилых и общественных зданиях.

Штучный паркет представляет собой планки, изготовленные из древесины дуба, бука, ясеня, клена, вяза, каштана, граба, березы, сосны, лиственницы. Длина планок – от 150 до 500 мм с градацией через 50 мм, ширина – от 30 до 90 мм с градацией через 5 мм. Толщина планок из твердых лиственных пород составляет 15, из хвойных – 18 мм.

Мозаичный паркет изготавливается из квадратов, укладываемых в шахматном порядке. Квадраты набираются из планок. Планки наклеиваются лицевой стороной на бумагу, которая затем снимается, или оборотной стороной на какой-либо эластичный материал, остающийся в конструкции пола.

Паркетные доски составляют из реечного основания, на которое наклеиваются водостойкими клеями паркетные планки. Чтобы избежать коробления, по всей длине рейки делаются сквозные пропилы. Планки имеют длину 150, 160 и 207, ширину – от 20 до 50 и толщину 6 мм. Применяются паркетные доски в жилых зданиях.

Паркетные щиты состоят из основания, на которое наклеивается лицевое покрытие из паркетных планок или квадратов шпона. Размеры щитов 400х400, 475х475, 600х600, 800х800 толщиной 30 мм. Щиты изготавливаются со следующими основаниями: однослойным или двухслойным рамочным, реечным или из древесностружечной плиты.

Художественный паркет – щитовой паркет на рамке из брусков. Покрытие делают из древесины ценных пород. Рисунок выполняют из отдельных планок (маркетри) или когда в основной фон из одной породы дерева врезают вставки из других пород (инкрустация).

Шашки деревянные для торцевых полов изготавливают из древесины деревьев хвойных пород. Они бывают прямоугольные длиной 80–250, шириной 50–100 и высотой 60–80 мм и прямоугольные с пазами длиной 145, шириной 66 и высотой 60 мм.

К кровельным материалам из древесины относят кровельные плитки, гонт, кровельную дрань, кровельную стружку.

Кровельная плитка – клинообразные дощечки длиной от 400 до 600, шириной до 70 мм со скосом вдоль волокон. Толщина плитки: толстого конца – 13, тонкого – 3 мм. Изготавливают их из древесины сосны, ели, пихты, кедра, осины.

Гонт – клинообразные дощечки с пазом по длине вдоль толстой кромки. Длина их составляет от 500 до 700, ширина – от 70 до 120 мм. Толщина толстой кромки 15, тонкой – 3 мм.

Кровельную дрань изготавливают раскалыванием отрезка ствола (чурака). Имеет длину от 400 до 1000, ширину – от 90 до 130, толщину – 3–5 мм, изготавливают ее из древесины хвойных пород.

Кровельная стружка (щепа) изготавливается строганием коротких отрезков древесины хвойных и мягких лиственных пород. Она имеет длину 400, 450, 500, ширину – от 70 до 120 и толщину 3 мм.

Применяют кровельные материалы из древесины для устройства кровель зданий в сельской местности.

Дрань штукатурная имеет длину от 1 до 2,5 м, ширину – от 12 до 30 и толщину – от 2 до 5 мм. В зависимости от технологии изготовления она бывает щипаной, шпоновой и пиленой. В настоящее время изготавливается в основном пиленая дрань. Применяется для подготовки деревянных поверхностей под штукатурку.

Для изготовления фанеры, столярных плит, облицовки поверхностей изделий из древесины применяют древесный шпон.

Шпон представляет собой тонкие листы древесины. В зависимости от технологий изготовления подразделяется на строганый и лущеный.

Строганый шпон получают строганием бруса поперек волокон на фанерострогальных станках. Имеет толщину от 0,3 до 1 мм. Его вырабатывают из древесины дуба, ясеня, вяза, лиственницы, сосны, бука, клена, березы и других пород деревьев.

Лущеный шпон получают из чурака древесины на лущильных станках в виде ленты заданной толщины, которую затем раскраивают на форматные листы. Чурак совершает вращательное движение, а нож – поступательное, в направлении оси вращения. Перед лущением чураки проваривают в воде при температуре 50–60 оС. Толщина шпона – от 0,35 до 4 мм. Изготавливают его из древесины березы, ольхи, дуба, ясеня, сосны, лиственницы и др.

Фанера подразделяется на обычную, облицованную строганым шпоном, декоративную, бакелизированную.

Обычная фанера представляет собой слоистый материал, получаемый склеиванием трех или более листов лущеного шпона. Толщина ее составляет от 1,5 до 18 мм. Для склеивания применяются фенолоформальдегидный, карбамидный, альбуминоказеиновый клеи. Фанеру, склеенную водостойким фенолоформальдегидным клеем, применяют для обшивки наружных стен, устройства опалубки, изготовления несущих конструкций; на других клеях – для облицовки стен, потолков, устройства перегородок внутри помещений.

Фанера, облицованная строганым шпоном, представляет собой материал, у которого одна или две наружных стороны покрыты строганым шпоном из деревьев ценных пород: дуба, ореха, груши и др. Применяют ее для внутренней отделки помещений, устройства перегородок.

Фанера декоративная изготавливается с пленочным покрытием с одной или двух сторон. Отдельные марки отделываются декоративной бумагой. Применяют ее для изготовления мебели, столярных панелей, перегородок.

Бакелизированная фанера изготавливается из листов березового лущеного шпона, склеенного водостойким резорцинофармальдегидным (бакелитовым) клеем. Она имеет повышенную прочность, водо- и атмосферостойкость. Применяется для изготовления легких конструкций.

Столярные плиты состоят из реек, оклеенных с двух сторон шпоном или фанерой. Применяют их для устройства дверей, перегородок, мебели.

К столярным изделиям относят оконные, балконные и дверные блоки, подоконные доски, столярные перегородки.

Оконный блок состоит из коробки и переплетов. Переплеты имеют створки, могут иметь фрамугу и форточку.

Балконный блок состоит из коробки и полотен. Оконные и балконные блоки выпускаются чаще всего с двойными раздельными или со спаренными переплетами и полотнами. Применяют их для жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий.

Дверной блок состоит из коробки и полотна. Применяют для жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений.

Подоконные доски выполняются из цельной древесины или клееные. Имеют длину от 700 до 2800, ширину – от 144 до 450 и толщину – 34 и 42 мм. Изготавливают их в основном из древесины хвойных пород.

Столярные перегородки бывают филенчатые и щитовые. Филенчатые состоят из обвязки и филенок, щитовые изготавливаются из столярных плит.

Клееные дощатые балки получают склеиванием досок. Они бывают прямоугольного, таврового или двутаврового сечения, односкатные и двускатные, длиной от 6 до 18 м. Применяют их в покрытиях производственных зданий.

Клееные дощатые рамы состоят из стоек и наклонных ригелей. Клееные дощатые арки служат для перекрытия пролетов от 12 до 100 м. Из клееных фанерных конструкций наибольшее распространение получили фанерные балки двутаврового и коробчатого сечений пролетом от 9 до 18 м. Для перекрытия пролетов от 12 до 18 м применяют фанерчатые рамы двутаврового или коробчатого сечения. Эффективными конструкциями являются пространственные фанерные оболочки.

Для склеивания древесины применяют в основном фенолоформальдегидные, карбамидные и поливинилацетатные клеи.

§ 64. Защита древесины от возгорания

Для защиты древесины от возгорания применяют огнезащитные и пропиточные составы. Обрабатывают древесину двумя способами: методом глубокой и поверхностной пропитки. Для защиты деревянных конструкций от возгорания методом глубокой пропитки (в автоклавах, горяче – холодных ваннах) применяют антипирены: диамоний фосфат в смеси с сернокислым аммонием 12…20 %-ной концентрации; сульфат аммония в смеси с фосфорнокислым аммонием или фосфорнокислым натрием такой же концентрации; буру в смеси с борной кислотой 20 %-ной концентрации.

Поверхностную огнезащитную обработку клееных конструкций ведут пропиточным составом ПП, нагретым для лучшей адгезии с поверхностью до температуры 50…60 °С и состоящим (мас.ч.): из углекислого калия — 25, керосинового контакта Петрова — 3 и воды — 72. Элементы деревянных конструкций обрабатывают составом 20 %-ной концентрации два раза. Интервал между первой и второй обработками должен быть не менее 2 ч, температура воздуха в помещении 18…20 °С.

На строительной площадке для защиты древесины от возгорания используют вспучивающееся огнезащитное покрытие ВПД (ГОСТ 25130—82). Им покрывают конструкции, эксплуатируемые внутри помещений с неагрессивной средой, положительной температурой до 35 °С и относительной влажностью воздуха до 60 %. Толщина высохшего покрытия после нанесения должна быть не менее 0,2 мм.

Состав покрытия (мае. ч.): меламино- и мочевиноформальдегидная смола ММФ-50 — 31,5; карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) — 15,9; мелем — 18,4; диациандиамид технический — 6,3; аммофос марки А — 27,5.

До покрытия поверхность древесины очищают от пыли, грязи, наплывов смолы, жировых пятен. Влажность древесины должна быть не более 20 %. Наносят состав пневмораспылителем в два слоя с сушкой не менее 5 ч после первого покрытия и 24 ч — после второго. При нанесении состава нужно пользоваться резиновыми перчатками, респираторами, защитными очками и комбинезонами. Конструкции и их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, должны быть защищены от увлажнения и вымывания солей.

§ 65. Применение прогрессивных материалов и конструкций в плотничных работах

Д ля

покрытия полов широко применяют

древесноволокнистые плиты, а также

покрытия, изготовленные из синтетических

материалов, рулонные и плиточные

материалы, изделия погонажные профильные

(плинтусы, наличники, порожки дверных

проемов, элементы внутренних облицовок

и др.).

ля

покрытия полов широко применяют

древесноволокнистые плиты, а также

покрытия, изготовленные из синтетических

материалов, рулонные и плиточные

материалы, изделия погонажные профильные

(плинтусы, наличники, порожки дверных

проемов, элементы внутренних облицовок

и др.).

Для отделки и устройства стен и перегородок в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом применяют гипсокартонные листы (ГОСТ 6266—89).

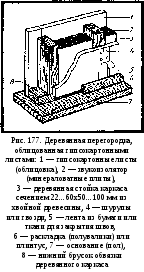

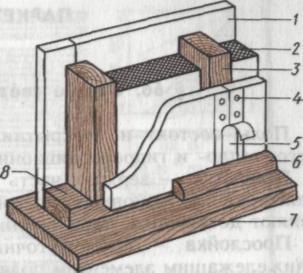

Этими листами облицовывают перегородки с деревянным каркасом из деревянных антисептированных брусков (рис. 177). Крепят листы к деревянному каркасу гвоздями с широкой шляпкой. Внутреннее пространство каркаса заполняют минераловатными плитами, которые приклеивают к обшивке с внутренней стороны. Стыки листов отделывают шпатлевкой, наклеивают бумажную или тканевую ленту с последующим шпатлеванием, сушкой и зачисткой.

При отделке стен, перегородок применяют поливинилхлоридные профильные рейки разных цветов. Перед облицовыванием рейки выдерживают в помещении в течении 48 ч при температуре воздуха 15… 18° С. Крепят рейки к деревянному, заранее смонтированному каркасу шурупами или гвоздями либо на мастике КН-2* 270

Рейки подбирают по цвету и оттенку в щиты площадью 1…5 м2, обрезают щиты пилой и крепят их к поверхности. Гвозди забивают молотком с добойником, а шурупы завинчивают в заранее просверленные отверстия.

При креплении мастикой выполняют следующее. Нелицевую поверхность собранного щита покрывают мастикой и после выдержки в течение 20…30 мин щит аккуратно приставляют к поверхности, а затем каждую рейку поочередно протирают сухой тряпкой.

Огнезащита древесины (дерева): способы, средства, группы

Хотя нашу страну уже давно не называют Русью деревянной, но достаточно выехать за городскую черту, как сразу становится понятно, что это пока не совсем так.

Подавляющее большинство конструкций дачных домов, построек на территориях садово-огородных товариществ, загородных поселков, а далее по России застройка районных центров, сел, деревень, хуторов, сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств; туристических, спортивных, охотничьих, рыболовных баз, заимок – все это древесина в виде бревен, бруса обычного и клееного, досок различной ширины/толщины, бруска, обрешетки, наличников; всего, что человек за века научился делать из круглого хвойного/лиственного леса.

Огнезащита древесины

Огнезащита древесиныСтоит ли упоминать, как отлично горит дерево. К сожалению, не только в костре в походе или в печи, камине. Достаточно чьей-то невнимательности, халатности, а то и просто глупости, и вот под порывами сильного ветра в теплый, сухой период года по стране выгорают целые поселки, предприятия, расположенные недалеко от леса, да и не только.

Отказаться от приятного на вид и теплого на ощупь, легкого в обработке органического материала человечество вряд ли сможет в обозримом будущем. Проблема горючести древесины любых сортов стоит перед ним очень давно и за столетия придумано немало способов как защитить ее от огня.

Стоит еще раз обобщить этот опыт, чтобы понять, как, чем, насколько быстро и как часто это делается, чтобы не бояться воспламенения стены дачного дома от загоревшейся рядом травы, крыши жилого многоквартирного дома от шалостей с огнем подростков, проникших на чердак.

Способы

Алгоритм построения списка прост – от самых старых, но проверенных, к современным, местами инновационным.

Мокрая штукатурка:

- Ею толстым слоем покрывают деревянные конструкции. После высыхания столбы, колонны, стропильные и иные несущие конструкции, в том числе стены/перегородки, потолки оказываются в плотной негорючей скорлупе из неорганических веществ, препятствующей не только возгоранию от прямого источника пламени, например, от лучины/факела, но и долговременного воздействия высокой температуры от горящего очага, печи.

- Надежный, проверенный способ, но уж больно архаичный, трудоемкий, да и эстетичный вид высохшей, расслоившейся «коросты» штукатурки не прибавляет ей почитателей/сторонников для использования в качестве декоративной отделки интерьера. Однако в старых зданиях, построенных в Российской империи и на заре советской власти, ее еще можно встретить, чаще всего в чердачных помещениях, сухих подвалах, использовавшихся/используемых как склады. Там ее покрыты стропильные конструкции, перегородки, потолки, стеллажи для хранения товаров.

- В СССР довольно долго таким способом обрабатывали внутриквартирные перегородки при массовом строительстве, выполненные из досок и оббитые деревянной дранкой. Как говорится, дешево, сердито – зато безопасно. Этакий матерый гипсовый картон из прошлого, пробить который невозможно в отличие от нынешней «бумаги».

Огнезащитные обмазки, пасты, покрытия, мастики:

- По большому счету, это более современные интерпретации/вариации мокрой штукатурки. Просто вместо традиционного отделочного материала – извести, используют негорючие вяжущие вещества, а также воду, с различными наполнителями – глиной, вермикулитом, различными минеральными солями/удобрениями, например, силикатами, суперфосфатом.

- Как способ наложения этих плотных по консистенции материалов на поверхность конструкций из древесины – мастерком/шпателем, грубой кистью, так и «чудесный» внешний вид готового огнезащитного покрытия, который вряд ли порадует людей с художественным вкусом, сходны с использованием мокрой штукатурки. Как правило, область применения такого способа огнезащиты – это производственные, складские здания промышленных, сельскохозяйственных предприятий от сараев до цехов, где деревянных конструкций, таких как стропила, обрешетка кровель, в избытке.

- В Советском Союзе было разработано много методик изготовления, рецептур таких вязких огнезащитных составов. Например, вспучивающиеся покрытия ВПД, ВПМ-2, суперфосфатная, глинисто-солевая обмазка с известью, ОПК, ОПВ-1 на основе вермикулита. Для сведения, их применение оправдано, правомерно и сегодня.

Так, на ВПД на момент написания статьи действует советский ГОСТ 25130-82.

Облицовка:

- Такая конструктивная защита весьма эффективна. Выполняется природным камнем, декоративным кирпичом, керамической плиткой, огнестойкими листовыми материалами, производимыми сегодня. Например, ГВЛ, ГКЛ, имеющими соответствующий сертификат ПБ.

- К преимуществам следует отнести значительное повышение предела огнестойкости общего «пирога» из древесины + слой конструктивной огнезащиты; отличный внешний вид, вполне подходящий для отделки помещений практически любого дизайна.

- К недостаткам – большой суммарный вес, невозможность защитить таким способом геометрически сложные элементы несущих конструкций зданий, например, стропильную систему; уменьшение объема помещений.

Лаки, краски, эмали:

- Один из довольно новых способов, появившийся с изобретением/созданием современных материалов, способных при тонком слое пленки/покрытия создавать эффективную защиту от огня, высокой температуры, поверхностного распространения тления/ воспламенения; при этом сохраняя внешний вид/структуру древесной основы, или обладая вполне приемлемыми декоративными свойствами для использования в отделке общественных мест, вплоть до исторических памятников архитектуры – дворцовых комплексов, музеев.

- Кроме того, они могут обладать антисептическими свойствами, защищать от пагубного для дерева воздействия влаги.

- Но, без минусов не обошлось и здесь. Распространение таких материалов ограничивает сравнительно высокая стоимость.

Пропитка, нанесение огнезащитных составов:

- Самый распространенный сегодня способ, применяемый в массовом строительстве, производстве различных материалов/изделий из древесины разных сортов – от клееного бруса для возведения жилых домов, надворных построек; листовых материалов типа ДСП, МДФ до детской мебели, элементов отделки помещений.

- Пропиточный огнезащитный состав для древесины – это водный раствор солей, называемых за свои свойства антипиренами, с различными модифицирующими добавками, улучшающими адгезию, проникновение внутрь слоев природного материала; красителями для контроля обработанной/нетронутой поверхности во время проведения работ.

- Различают два вида этого способа – поверхностная и глубокая пропитка. Первый наиболее распространен, используется в строительстве путем нанесения кистями, валиками, распылением под давлением раствора огнезащитного состава, на уже установленные/смонтированные или подготовленные для этого деревянные элементы зданий.

- Второй более сложен, требует пропиточных ванн, автоклавов с большим рабочим объемом для загрузки подготовленной древесины, длительной обработки под воздействием цикличного температурного режима (прогрев-охлаждение), давления; что приводит к значительному удорожанию такого способа по сравнению с поверхностным нанесением.

Правда, огнезащитные свойства у такого готового материала получаются намного лучше. Но, об этом чуть позднее.

Средства

Прежде всего это проверенные десятилетиями использования в СССР/РФ, но до сих пор успешно применяемые, в том числе просто под другими названиями:

- Огнезащитный состав для поверхностной пропитки – «МС», для глубокой – «МС 1:1».

- Для поверхностной – «ПП», а также «ВИМ-1», «ВАНН 1».

- Общий состав у всех примерно одинаков – различные соли, большей частью «двойного назначения», так как по «основной работе» являются минеральными удобрениями + различные промышленные поверхностно-активные вещества, используемые для лучшего схватывания/проникновения в древесный массив, а также красители.

Чуть позднее, во времена перестройки, и после нее появилось огромное количество новых составов. Научной разработкой, внедрением с бойкой рекламой стали заниматься не только промышленные компании, традиционно изготавливавшие лакокрасочную продукцию, но и фирмы, поставившие целью стать лидерами нового рынка огнезащитных материалов.

Так, появились названия, знакомые практически всем, кто занимался огнезащитными работами. Хотя бы у себя в доме/даче для обработки, например, бани, что в свое время было модно; а многие защитные средства для этого, успешно совмещали, по крайней мере, на уровне рекламы готовой продукции не только борьбу с огнем, но и с плесенью, гниением, старением/потемнением, насекомыми-вредителями дерева; улучшали, тонировали, окрашивали в приятные усталому взору покупателя/собственника цвета. Вот некоторые из них:

- «КСД»;

- «Аттик»;

- «Пирилакс»;

- «Старый вяз»;

- «ОЗК-45Д»;

- «Клод-01»;

- «Пирекс», «Огракс» и десятки других марок огнезащитных составов, в том числе лаки, краски, покрытия, эмали, всего не перечислить, ибо как только их не называли производители зачастую при рецептуре, мало чем отличавшейся от старых добрых «МС» и «ПП».

Любопытная деталь: разработанные для огромной страны с ее расстояниями, составы под маркой «сделано в СССР» выпускались в сухом виде в мешках, опередив на десятилетия рекламный слоган «просто добавь воды», а вот новые в основном появились уже в виде водных растворов в пластиковой таре от 1 л. Для чего это было сделано – пояснения не нужны.

Одно время на российский рынок даже хлынула огнезащитная лакокрасочная продукция из-за рубежа от знаменитых концернов наших заклятых друзей. Но, их счастье было недолгим, так как заявленное «сказочное» качество на поверку мало чем отличалось от отечественного товара, а стоимость была слишком высока для массового потребления, например, в строительстве. Сегодня их доля на рынке и вовсе ничтожна.

Следует отметить, что антисептики для древесины, огнезащиты ей сами по себе, как правило, не добавляют. За исключением, специально разработанных учеными-химиками рецептур/смесей веществ, называемых огнебиозащитными составами/покрытиями, что обязательно указывается как в технических данных на товарную продукцию, так и в рекламных материалах про нее.

Группы

Всего согласно нормативных документов – ГОСТ 16363-98, НПБ 251-98, ГОСТ Р 53292-2009, определяющих, что такое огнезащитные материалы для древесины, материалов на ее основе, методик испытаний; существуют 3 группы огнезащитной эффективности (ОЭ), но так как к последней относятся те средства, которые не могут ее обеспечить, что определяется потерей массы обработанного образца более 30%, то интересны лишь первые две:

- I группа – это трудносжигаемая древесина, теряющая при испытаниях не больше 9% общей массы. Получают способом глубокой пропитки или многоразовой поверхностной обработки поверхности высококачественными составами, имеющими сертификат соответствия ПБ на данную группу ОЭ.

- II группа – трудновоспламеняемая древесная масса или материалы на ее основе, например, фанера. Здесь потеря массы колеблется в диапазоне 9–30%.

Несложно понять, что лучше использовать материалы/составы I группы ОЭ, так это, в том числе значительно отодвигает срок повторной обработки. Но, все зависит от ситуации, того какие условия заложены в проектно-сметной документации, бюджета на проведение огнезащитных работ.

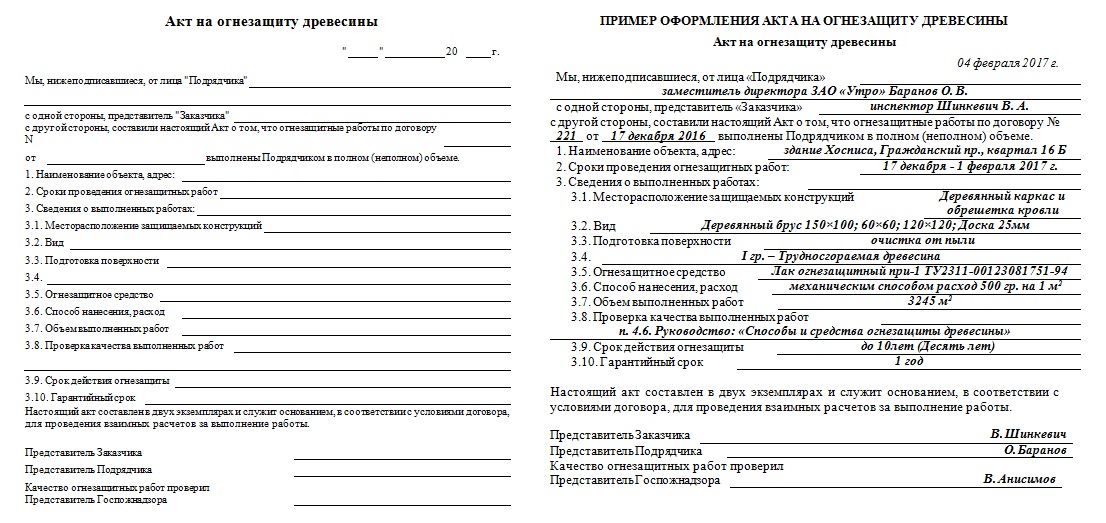

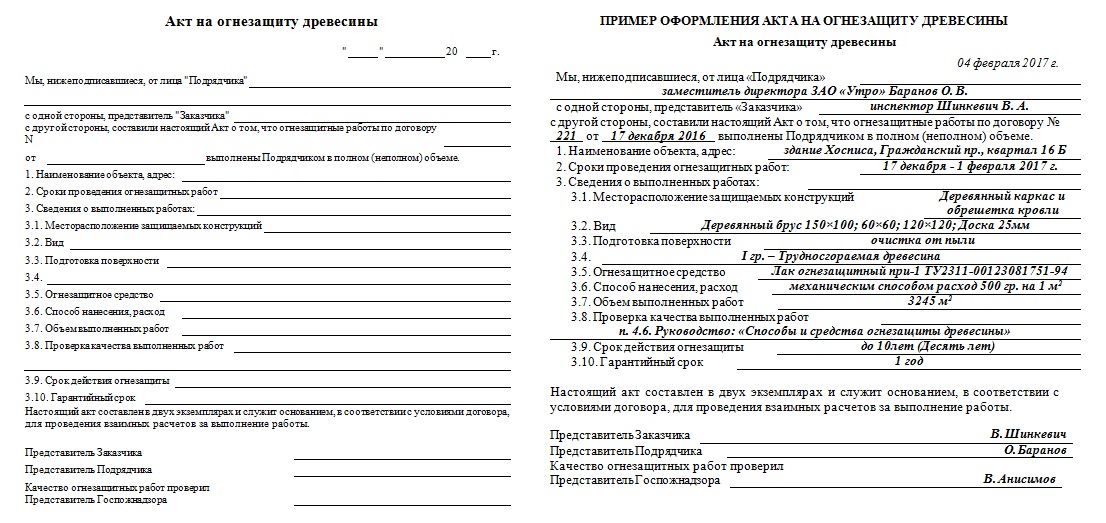

Обязательный документ, который должен остаться на руках у заказчика (собственника здания, директора организации) – это акт на огнезащиту древесины, подписанный руководством предприятия, производившего такие работы на основании лицензии МЧС России, и представителем ГПН.

Образец акта на огнезащиту древесины доступен после статьи по кнопке СКАЧАТЬ.

Акт на огнезащиту древесины

Акт на огнезащиту древесины1.4 Защита древесины от возгорания Условия возгорания древесины

Возгорание возможно при наличии горючей среды (той же, например, древесины, прочих воспламеняющихся материалов) и окислителя, в роли которого обычно выступает кислород, содержащийся в воздухе. Источником зажигания может стать открытый огонь, искра от неисправной электропроводки либо бытового прибора, химическая реакция с выделением тепла и тому подобное.

Если имеются пути распространения огня (дерево, воспламеняющиеся материалы, вещества), то возгорание превращается в пожар. С незапамятных времен человек пытался обезопасить свое жилище от такой беды. Это делали путем уменьшения горючих (деревянных) элементов при строительстве, использовали доступные подручные огнеупорные материалы – например, глину, и тому подобное. Но рассмотрим современные способы защиты деревянного дома от огня.

Способы защиты древесины от огня

Сегодня для защиты древесины от огня в большинстве случаев применяют так называемые антипирены. По своему действию их подразделяют на две категории. Одни, при резком повышении температуры (возгорании), образуют на деревянных поверхностях особого рода защитную пленку. Другие, при аналогичных условиях, начинают выделять негорючие газы, замещающие в воздухе природный окислитель – кислород, и, таким образом, препятствуют распространению огня.

В продаже доступны каждому желающему специальные лакокрасочные материалы, а также пасты и обмазки (заменяющие, по сути, традиционную глину), которые действуют по этому принципу и служат защитой деревянного дома от огня. Используются они так же, как и обычные материалы.

Но защиту древесины от огня лучше всего обеспечивают пропитки. Наиболее качественная пропитка гарантируется в промышленных условиях, когда заготовленные лесоматериалы подвергаются обработке химическими веществами по специальным технологиям. Тогда соединения проникают глубоко в текстуру древесины, что дает требуемый результат.

В домашних условиях такого эффекта достигнуть трудно. Пропитка обычно выполняется поверхностным способом, но и этого нередко достаточно, чтобы защитить древесину от возгорания, либо, в случае его возникновения, воспрепятствовать дальнейшему расширению пожара.

Такие химические соединения могут быть как водорастворимыми, так и органорастворимыми. Потребители, как правило, отдают предпочтение первым, поскольку те содержат меньше вредных активных веществ. Но, с другой стороны, вторая категория нередко оказывается гораздо эффективней при возникновении опасности. Поэтому следует все тщательно взвесить.

Перед нанесением пропитки необходимо удалить старую краску, грязь и пыль с тех участков, которые будут подвергаться обработке – это поможет раствору глубже проникнуть в массив дерева. Антипирен наносится или малярной кистью, или посредством заводской аэрозольной упаковки. Ни в коем случае не нужно забывать о мерах безопасности – следует использовать маску либо противогаз, а по завершении пропитывания надо обязательно проветрить помещение.

Антипирены стоит приобретать того же типа и в тех же (по возможности) торговых точках, что и ранее. Неоднократная обработка древесины даже через длительное время (2-3 года) будет лишь усиливать эффективность защиты.

§ 64. Защита древесины от возгорания

Для защиты древесины от возгорания применяют огнезащитные и пропиточные составы. Обрабатывают древесину двумя способами: методом глубокой и поверхностной пропитки. Для защиты деревянных конструкций от возгорания методом глубокой пропитки (в автоклавах, горяче-холодных ваннах) применяют анти-пирены: диамоний фосфат в смеси с сернокислым аммонием 12…20 %-ной концентрации; сульфат аммония в смеси с фосфорнокислым аммонием или фосфорнокислым натрием такой же концентрации; буру в смеси с борной кислотой 20 %-ной концентрации.

Поверхностную огнезащитную обработку клееных конструкций ведут пропиточным составом ПП, нагретым для лучшей адгезии с поверхностью до температуры 50…60 °С и состоящим (мас.ч.): из углекислого калия — 25, керосинового контакта Петрова — 3 и воды — 72. Элементы деревянных конструкций обрабатывают

269

составом 20 %-ной концентрации два раза. Интервал между первой и второй обработками должен быть не менее 2 ч, температура воздуха в помещении 18…20 °С.

На строительной площадке для защиты древесины от возгорания используют вспучивающееся огнезащитное покрытие ВПД (ГОСТ 25130—82). Им покрывают конструкции, эксплуатируемые внутри помещений с неагрессивной средой, положительной температурой до 35 °С и относительной влажностью воздуха до 60 %. Толщина высохшего покрытия после нанесения должна быть не менее 0,2 мм.

Состав покрытия (мае. ч.): меламино- и мочевиноформаль- дегидная смола ММФ-50 — 31,5; карбоксиметилцеллюлоза

(КМЦ) — 15,9; мелем — 18,4; диациандиамид технический — 6,3; аммофос марки А — 27,5.

До покрытия поверхность древесины очищают от пыли, грязи, наплывов смолы, жировых пятен. Влажность древесины должна быть не более 20 %. Наносят состав пневмораспылителем в два слоя с сушкой не менее 5 ч после первого покрытия и 24 ч — после второго. При нанесении состава нужно пользоваться резиновыми перчатками, респираторами, защитными очками и комбинезонами. Конструкции и их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, должны быть защищены от увлажнения и вымывания солей.

§ 65. Применение прогрессивных материалов и конструкций в плотничных работах

Для покрытия полов широко применяют древесноволокнистые плиты, а также покрытия, изготовленные из синтетических материалов, рулонные и плиточные материалы, изделия погонажные профильные (плинтусы, наличники, порожки дверных проемов, элементы внутренних облицовок и др.).

Для отделки и устройства стен и перегородок в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом применяют гипсокартонные листы (ГОСТ 6266—89).

Этими листами облицовывают перегородки с деревянным каркасом из деревянных антисептированных брусков (рис. 177). Крепят листы к деревянному каркасу гвоздями с широкой шляпкой. Внутреннее пространство каркаса заполняют минераловат-ными плитами, которые приклеивают к обшивке с внутренней стороны. Стыки листов отделывают шпатлевкой, наклеивают бумажную или тканевую ленту с последующим шпатлеванием, сушкой и зачисткой.

При отделке стен, перегородок применяют пеливинилхлорид-ные профильные рейки разных цветов. Перед облицовыванием рейки выдерживают в помещении в течении 48 ч при температуре воздуха 15… 18° С. Крепят рейки к деревянному, заранее смонтированному каркасу шурупами или гвоздями либо на мастике КН-2.

270

Рис. 177. Деревянная перегородка, облицованная гипсокартонными листами:

/ — гипсокартонные листы (облицовка), 2—звукоизолятор (минераловат-ные плиты), 3 — деревянная стойка каркаса сечением 22…60X50…100 мм из хвойной древесины, 4 — шурупы или гвозди, 5 — лента из бумаги или ткани для закрытия швов, 6 — раскладка (полувалики) или плинтус, 7 — основание (пол), 8 — нижний брусок обвязки деревянного каркаса

Рейки подбирают по цвету и оттенку в щиты площадью 1…5 м2, обрезают щиты пилой и крепят их к поверхности. Гвозди забивают молотком с добойником, а шурупы завинчивают в заранее просверленные отверстия.

При креплении мастикой выполняют следующее. Нелицевую поверхность собранного щита покрывают мастикой и после выдержки в течение 20…30 мин щит аккуратно приставляют к поверхности, а затем каждую рейку поочередно протирают сухой тряпкой.

Контрольные вопросы. /. Какие операции производятся при монтаже деревянных конструкций? 2. Расскажите о конструкции каркасного деревянного дома. 3. В какой технологической последовательности собирают каркасный деревянный дом? 4. Расскажите о конструкции панельных домов и об их преимуществе по отношению к другим типам домов. 5. Каким образом и в какой последовательности собирают панельный дом? 6. Расскажите о конструкции бревенчатых, брусчатых домов. 7. Какие бывают перекрытия и как их монтируют? 8. Расскажите об устройстве крыши. 9. Какие бывают кровли? Каково их устройство? 10. Расскажите о дощатых полах и их устройстве. 11. Что вы знаете о лесах, подмостях и их назначении? 12. Расскажите о видах и конструкции опалубки. 13. Назовите способы биологической защиты деревянных конструкций. 14. Расскажите о мерах защиты древесины от возгорания.

о

непропиленным сторонамb2

о

непропиленным сторонамb2