Зинаида николаевна юсупова биография: 80 лет со дня кончины княгини Зинаиды…

Зинаида Николаевна Юсупова — краткая биография

| ФИО: | Юсупова Зинаида Николаевна |

| Дата рождения: | 2 (15) сентября 1861 г. |

| Место рождения: | Санкт-Петербург |

| Знак зодиака: | Дева |

| Чем известна: | Княгиня из рода Юсуповых, филантроп |

| Дата смерти: | 24 ноября 1939 г. (78 лет) |

Содержание:

- Детство и юность

- Биография

- Семья

- Личные заслуги

Детство и юность

Потомки древнего татарского рода, Юсуповы были одной из самых богатых династий Российской империи. Им принадлежали многочисленные заводы, фабрики, рудники и нефтяные месторождения, а также акции российских и зарубежных банков и различных предприятий.

В этой семье 2 октября 1861 года в Санкт-Петербурге родилась Зинаида Николаевна, названная в честь бабушки графини де Шово, урожденной Нарышкиной. Помимо нее, в семье был сын Борис, но он умер в детстве, и девочка росла и воспитывалась с сестрой Татьяной.

Помимо нее, в семье был сын Борис, но он умер в детстве, и девочка росла и воспитывалась с сестрой Татьяной.

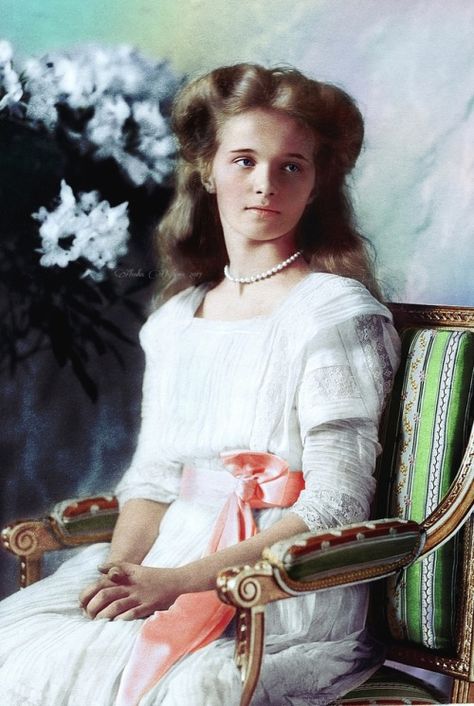

Зинаида Юсупова в детстве

Их родители были не только очень богатыми, но и знатными людьми, занимающими высокое положение и имеющими влияние в обществе: отец, князь Николай Борисович, был маршалом императорского двора, а мать, графиня Татьяна Александровна Рибопьер, — императорской фрейлиной.

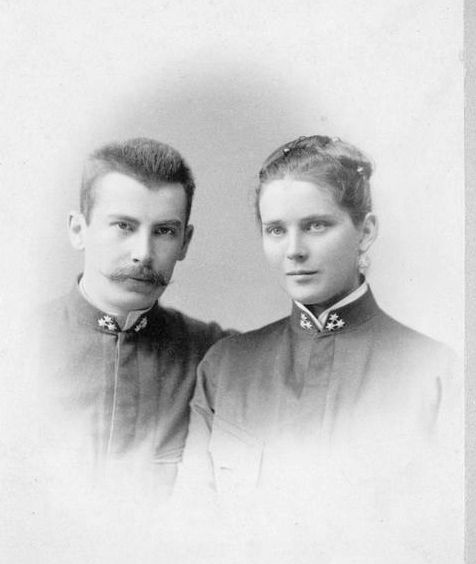

Родители — Николай Борисович и Татьяна Александровна

Они нанимали лучших учителей для обучения дочерей, поэтому вскоре княжны стали исключительно образованными и воспитанными для своих лет юными барышнями. Маленькая Зина уже в 7 лет умела принимать гостей и поддерживать светскую беседу.

Зинаида Юсупова в 18 лет

Биография

- Помимо своего ума и блестящих манер, Зинаида обладала выдающимися обаянием и красотой. Когда она вышла в свет, вместе эти качества делали ее одной из самых очаровательных девушек в обществе, а богатство ее семьи — завидной невестой.

Тем более, что Зина осталась единственной наследницей родителей после того, как сестра Татьяна скоропостижно скончалась в 22 года.

Тем более, что Зина осталась единственной наследницей родителей после того, как сестра Татьяна скоропостижно скончалась в 22 года. - Сватались к ней неоднократно — все знатные люди, в том числе иностранцы, даже королевских кровей. Девушка понимала, что многие только охотятся за ее деньгами, ее же не интересовали титулы и возможное продвижение по социальной лестнице. Она отказалась заключать брак по расчету и решила сама выбрать спутника жизни.

- Одним из поклонников княжны был князь и претендент на болгарский престол Александр Баттенберг. Ему Зинаида тоже отказала, зато заметила сопровождавшего князя офицера. Им оказался граф Феликс Сумароков-Эльстон. Вскоре он сам сделал девушке предложение, и на этот раз она согласилась. Свадьба состоялась в 1882 году.

- Супруги всегда блистали на балах, Зинаида была прекрасной танцовщицей и никогда не оставалась без партнера. Дом Юсуповых отличался гостеприимством, и хозяева не скупились на роскошные приемы, на которых появлялись и члены императорской семьи.

- Княгиня неизменно была душой компании. Обладая безукоризненными манерами, она совсем не была чопорна. Станиславский отмечал ее юмористическое дарование и звал на сцену. В 1903 году в Зимнем дворце состоялся царский костюмированный бал, на котором молодая Юсупова едва не затмила великую княгиню Елизавету Федоровну.

- Выросшая в окружении роскоши и знающая в ней толк княгиня не была ей одержима: она ценила свое богатство, но не позволяла ему вскружить себе голову и всегда щедро делилась им с другими. Крупную часть своего состояния Зинаида Николаевна отдавала на благотворительность. Она финансировала больницы, приюты, учебные заведения и церкви по всей России.

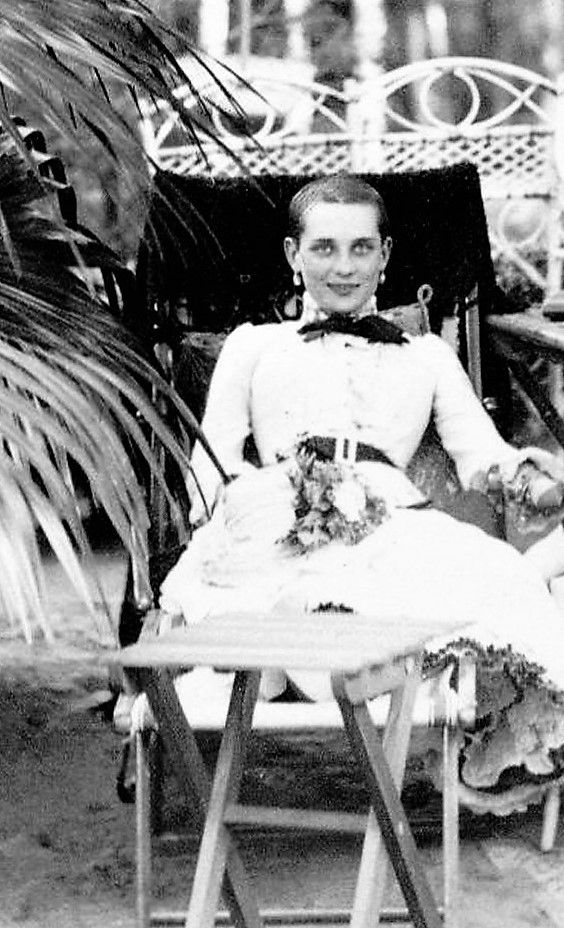

Зинаида Юсупова в 1903 г.

- В 1904–1905 годах, во времена русско-японской войны, княгиня превратила свои дворцы в

- Зинаида Николаевна была неравнодушна и к искусствам.

Ее отец, знаток живописи, собрал коллекцию картин, которая достигала уровня выдающегося музейного собрания, поэтому тонкость вкуса и уважение к искусству княгиня выработала еще с юных лет. Когда в Москве возник Музей изящных искусств (современного Пушкинского музея), она отдала не только свои средства, но и предметы искусства, принадлежавшие ее семье. Так в музее возник греко-римский зал, названный в честь своей патронессы.

Ее отец, знаток живописи, собрал коллекцию картин, которая достигала уровня выдающегося музейного собрания, поэтому тонкость вкуса и уважение к искусству княгиня выработала еще с юных лет. Когда в Москве возник Музей изящных искусств (современного Пушкинского музея), она отдала не только свои средства, но и предметы искусства, принадлежавшие ее семье. Так в музее возник греко-римский зал, названный в честь своей патронессы. - В 1908 годустарший сын Юсуповых погиб в результате дуэли. Это событие стало сильным ударом для семьи и, по свидетельствам современников, навсегда изменило Зинаиду Николаевну. Она стала страдать от нервного расстройства, и ее прекрасное лицо не покидала с тех пор тень печали.

- Испортились и отношения с царской семьей. Юсуповы близко общались с великим князем Сергеем Александровичем и его женой Елизаветой Федоровной, с которыми были соседями по загородным имениям. С императрицей Зинаиду Николаевну тоже долгое время связывали теплые отношения, но затем Александра Федоровна сблизилась с Распутиным.

Княгиня не могла принять этой связи и строго осуждала государыню, после чего началось охлаждение между ними. Они виделись в последний раз летом 1916 года, и на этой встрече царица окончательно разорвала отношения с Юсуповой.

Княгиня не могла принять этой связи и строго осуждала государыню, после чего началось охлаждение между ними. Они виделись в последний раз летом 1916 года, и на этой встрече царица окончательно разорвала отношения с Юсуповой. - В Распутине Зинаида видела настоящее зло для России. В декабре 1916 года произошло убийство старца при участии младшего сына Юсуповых Феликса. Событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе, но«царский друг» имел много недоброжелателей, и в итоге Феликс даже не был наказан. Мать же гордилась поступком сына, видя в убийстве освобождение страны от зла.

- С началом Февральской революции Юсуповы оставили Петроград и перебрались в Крым. После победы в октябре 1917 года власть большевиков постепенно распространялась по всей России, и в апреле 1919 года семья решила покинуть страну и эмигрировала в Италию.

- Юсуповы имели недвижимость за границей, и им удалось вывезти часть своего состояния, поэтому в Европе они могли продолжать вести спокойную обеспеченную жизнь.

Княгиня с мужем поселились в Риме, а сын со своей семьей перебрался в Лондон.

Княгиня с мужем поселились в Риме, а сын со своей семьей перебрался в Лондон. - Зинаида Николаевна с достоинством приняла свое новое положение и не вспоминала былой роскоши. Она продолжала свою благотворительную деятельность, пытаясь облегчить судьбу других эмигрантов, которым повезло меньше, чем ей. Она помогала в создании бюро поиска работы для эмигрантов, бесплатных столовых, рабочих мастерских.

- В 1928 году умер муж Зинаиды, и она стала жить с семьей сына в Париже. Там она скончалась 24 ноября 1939 года.

Зинаида Юсупова в старости

Семья

Зинаида Николаевна решительно заключила брак по любви, отказавшись от всех богатых и знатных претендентов. Говорили, что это была любовь с первого взгляда, однако брак казался многим неравным. Феликс Феликсович был тоже богатым человеком, но в обществе считалось, что по образованию, уму и воспитанности офицер значительно уступал невесте. Через ее связи он смог получить несколько влиятельных постов, но вскоре не оправдал доверия, и больше ответственных должностей ему не предлагали. Состоянием Юсуповых он тоже не умел разумно распоряжаться.

Состоянием Юсуповых он тоже не умел разумно распоряжаться.

Несмотря на это супруги были счастливы в браке. В 1883 году у них родился первый сын Николай, а в 1887 — Феликс.

С мужем и первым сыном Николаем

Сохранились воспоминания Феликса Юсупова, который неизменно изображает княгиню как самую очаровательную женщину в светском обществе и заботливую мать. Зинаида горячо любила своих сыновей и тяжело переживала смерть Николая. Зато младший сын прожил долгую жизнь и до самой смерти родителей находился с ними в теплых отношениях.

С мужем и сыновьями

Личные заслуги

Княгиня Юсупова была последней представительницей своего древнего рода и стала символом ушедшей эпохи. Ее дом славился своими роскошными балами и гостеприимством, а ее красота и обаяние вошли в историю. Русское культурное достояние пополнилось благодаря Зинаиде Николаевне не только произведениями, пожертвованными ей из семейной коллекции, но и портретами самой княгини, запечатлевшими как красоту, так и тонкую натуру этой женщины.

Знаменитый портретист Валентин Серов, на сеанс к которому выстраивались очереди из знатных особ, 80 дней посвятил портрету этой дамы, ценя, видимо, не только внешнюю красоту, но и общество интересной и обаятельной женщины.

При всем своем богатстве княгиня не забывала о несчастьях других и тратила много сил и средств на благотворительность. Уже в 1880 году она была награждена Орденом Терезы, но не оставляла этой деятельности всю свою жизнь. Даже потеряв свое прежнее положение после революций 1917 года, вынужденная покинуть родину княгиня Юсупова и в эмиграции с прежней энергией взялась за помощь ближним.

Последние владельцы Архангельского Зинаида Юсупова и ее семья

Я как-то не очень люблю сюрпризы. Это только в словаре они трактуются как «нечаянная радость», а в нашей жизни они куда уж чаще напоминают неприятности. Хотя и в старину не все сюрпризы несли в себе лучезарную ноту – взять хотя бы затею Одиссея с подарком троянцам деревянного коня. Но 28 февраля 1882 года принес двадцатилетней Зинаиде Николаевне Юсуповой классический сюрприз – ничем не омраченный и приятный… В тот день она познакомилась с болгарским князем Баттенбергом и кавалергардом Сумаровым-Эльстон. Щеки княжны пылали румянцем смущения, а ее глаза сияли…

Но 28 февраля 1882 года принес двадцатилетней Зинаиде Николаевне Юсуповой классический сюрприз – ничем не омраченный и приятный… В тот день она познакомилась с болгарским князем Баттенбергом и кавалергардом Сумаровым-Эльстон. Щеки княжны пылали румянцем смущения, а ее глаза сияли…

Музыка небесных сфер

Статный красавец Феликс Эльстон тем же вечером записал у себя в дневнике: «Кажется, ко мне неравнодушны…» Но и сам с первого мига был влюблен в новую знакомую.

Для двоих, отныне существовавших в ином измерении, уже звучала музыка небесных сфер, а отец княжны все никак не мог расстаться с честолюбивыми мечтами. Ему грезилась дочь, сидящая на европейском троне. Ведь был, по крайней мере, один августейший претендент! И тогда, вполне возможно, его Зинаида смогла бы сыграть бы свою роль в истории Европы. Но…

Князь Юсупов сдался, не перенеся рыданий Зайдэ – таково было домашнее имя его дочери – во время бурных семейных обсуждений.

Весной 1882 года союз сердец был заключен. Внешне это был очень счастливый брак. Но жизнь изобилует сложностями, и, порой, люди сами не осознают, с чем именно у них проблемы.

Внешне это был очень счастливый брак. Но жизнь изобилует сложностями, и, порой, люди сами не осознают, с чем именно у них проблемы.

Прекрасная дама с портретов

Она была образована, добра и очень хороша собой. Многие художники писали ее портреты. Наиболее известно ее изображение на картине кисти Валентина Серова.

Словно живая, смотрит лучистыми серыми глазами на зрителя необыкновенной красоты женщина, лицо которой обрамляют седеющие пряди, но они только усиливают очарование озаренного внутренним светом лица. Современники назвали ее «маркизой нашего времени».

Русской красавицей она предстает перед нами на картине К.Е. Маковского – дивный головной убор, жемчужное ожерелье, броский народный сарафан. Княгиня Юсупова обожала танцевать, а «исторические» балы были модной тенденцией на рубеже ХХ века.

Зинаида Николаевна в платье русского стиля танцевала на знаменитых придворных балах – блистала у великого князя Владимира Александровича и ошеломила всех на достопамятном маскараде в Зимнем дворце.

Усадьба Архангельское пробудилась

Надо сказать, что при новых владельцах – супругах Зинаиде Николаевне и Феликсе Феликсовиче – Архангельское пробудилось. В 90-е годы XIX века тут нередко устраивали подобные шумные празднества и любительские спектакли. Многие из костюмов Юсуповых, пошитых в лучших мастерских России, сегодня бережно хранятся среди экспонатов музейного собрания Эрмитажа.

Каждым летом в Архангельском кипела жизнь и веселье – собирались многочисленные друзья, гостили музыканты, артисты, художники… Когда на рубеже веков в самом зените своей славы приехал в Россию французский живописец Франсуа Фламенг, его пригласили тоже. На память об этом осталась картина, где художник запечатлел Зинаиду Николаевну вместе с ее мальчиками на фоне парка и Большого дома в усадьбе Архангельское.

Серов работал над знаменитым портретом Зинаиды Николаевны в петербургском дворце Юсуповых на Мойке, но в 1900 году художник был приглашен владельцами в Архангельское. В подмосковном именье он написал сыновей хозяев – Феликса-младшего с бульдогом и Николая, портрет которого, как считал художник, ему «не дался», а также их отца Феликса Феликсовича Юсупова-Сумарокова-Эльстон на лошади.

В подмосковном именье он написал сыновей хозяев – Феликса-младшего с бульдогом и Николая, портрет которого, как считал художник, ему «не дался», а также их отца Феликса Феликсовича Юсупова-Сумарокова-Эльстон на лошади.

Обычный человек с необычной родословной

Мужем обворожительной Зинаиды, стал человек, затерявшийся на фоне современников. Но однажды он ошеломил жену, преподнеся ей в день рождения необычный сюрприз. Тогда Феликс Феликсович подарил любимой не много не мало, а всю гору Ай-Петри целиком…

Более не было в нем ничего примечательного, разве что, проявившееся с годами, поразительное сходство с Иосифом Виссарионовичем, да еще необыкновенная родословная.

Его отец – Феликс Эльстон – объявился в Москве в 1825 году пятилетним ребенком. Малыша привезла вернувшаяся из длительного путешествия по Европе уже немолодая дама – Елизавета Михайловна Хитрово, затем о мальчике продолжила заботиться ее незамужняя дочь Е.Ф. Тизенгаузен. Кто был родителями Феликса – тут история темная. Несомненно одно – они были представителями высшего света.

Несомненно одно – они были представителями высшего света.

Незаконнорожденное дитя любви получило имя Феликс, которое в переводе с латыни означает «Счастливый», фамилию своей англичанки-кормилицы и прекрасно существовало на белом свете, не будучи отягощенным каким бы то ни было наследственным титулом.

Графским достоинством и двойной фамилией Сумароков-Эльстон счастливчик обзавелся на тридцатом году жизни после женитьбы на Елене Сергеевне Сумароковой – последней представительнице рода. В их семье появились на свет две девочки и пять мальчиков.

Третьим сыном графа Сумарокова-Эльстон был Феликс Феликсович, который позже, благодаря женитьбе на Зинаиде Николаевне, обретет титул князя и еще одну фамилию Юсупов.

Весьма примечателен был еще один сын из этой многодетной семьи. Звали его Павел Феликсович, и он чрезвычайно увлекался теннисом. Со временем он сумеет заразить своей страстью всех подросших племянников. Особенных успехов из молодого поколения достигнет Михаил Сумароков-Эльстон, игравший левой рукой.

Его будут неоднократно вызывать в Ливадию поиграть в теннис с государем. Причем игра с высокой особой будет идти безо всяких поблажек.

Император Николай II никогда не чурался спортивных занятий. Прекрасно развитый физически, он очень любил игру в теннис. Корты были во всех императорских резиденциях, в том числе в соседнем с усадьбой селе Ильинском.

А в самом имении Архангельское на теннисном корте часто мерялись силами и умениями дядя Павел и сын хозяев Николай, также считавшийся одной из лучших ракеток России. Здесь же изучал азы тенниса и второй сын – Феликс, полученные навыки он доведет до совершенства, обучаясь в Оксфорде.

Рок настигает женщин рода Юсуповых

Летом 1884 года княгиня Зинаида Николаевна Юсупова внезапно заболела. Подскочила температура и несколько дней продержалась около 42 градусов. Были вызваны лучшие врачи того времени, но они не смогли оказать помощь…

А молодой женщине – всего только 23 года, у нее годовалый сын. Приглашен Сергей Петрович Боткин – профессор клиники Медико-хирургической академии и всемирно известный мастер медицины, который вылечил тысячи больных. Но и он в бессильном отчаянии разводит руками.

Приглашен Сергей Петрович Боткин – профессор клиники Медико-хирургической академии и всемирно известный мастер медицины, который вылечил тысячи больных. Но и он в бессильном отчаянии разводит руками.

Обо всем этом пишет в своем личном дневнике княгиня, причем старательно избегает указания конкретной причины столь грозного недуга. Все в духе соблюдения секретов семьи.

Можно предположить, что медики столкнулись с тяжелым случаем заражения крови, которое даже в наше время и при наличии спектра современных антибиотиков, представляет серьезную проблему.

В какой-то момент княгиня в полусне-полубреду узрела Иоанна Кронштадтского и попросила о встрече со священником. Отец Иоанн пришел и на коленях горячо молился у постели больной… Вскоре весь Петербург облетела весть о чуде исцеления княгини, только что умиравшей от сепсиса.

На сегодняшний день Иоанн Кронштадтский – молитвенник, чудотворец, прозорливец – причислен к лику святых…

После внезапной смерти младшей сестры Зинаида Николаевна будет твердо убеждена, что рок действительно существует, и что Татьяну обрекло на гибель именно ее выздоровление…

Теперь вы представляете, как княгиня Юсупова будет переживать и бояться, когда ее старший сын Николай приблизится к определенному фатумом 26-летию! И ведь дурное предчувствие ее не обмануло…

Загадочный обелиск

Шагая по дорожке к Кладовой над оврагом, нельзя было не заметить какое-то интересное здание, стоящее выше по склону, и обелиск возле него. Пришла пора рассмотреть их поближе.

Пришла пора рассмотреть их поближе.

Кто из нас не видел обелисков! Большие и маленькие, они установлены практически в каждом городе в честь какой-нибудь победы. Само же слово, обозначающее этот символ победы, имеет греческие корни, но появилось оно в этом языке лишь когда древние греки стали контактировать с Египтом.

Там, на родине гигантских пирамид, сфинксов и мумий массово резали в каменоломнях гранитные четырехгранные блоки, сужающиеся кверху. По мнению египтян, обелиски напоминали лучи солнца. Их, снабженных прославляющими надписями, как символы лучезарного небесного светила ставили перед храмами и рядом с гробницами.

А вот в Риме египетским сакральным символам нашли более земное применение. Там вертикальные каменные столпы служили указателями на дорогах и стержнями, выполняющими роль стрелки в солнечных часах.

Около обелиска я ходила, как лиса около винограда. Ведь не просто же так взметнулась в небо эта каменная глыба! Когда поставлена, в честь чего и что же она означает?

Немного грубоватая, но ведь чем-то она похожа на обелиск с картины Юбера Робера?

Или вот на эти обелиски, что стоят на столе в Большом доме.

Но об обелиске в Архангельском я так и не нашла никакой информации в интернете.

Может, кто из вас, друзья, что-нибудь знает?

И, как оказалось, среди читателей нашлись знающие люди! Спасибо большое Игорю, который подсказал, что сие загадочное устройство маскирует собой вентиляционное отверстие.

Рухнувший мир князей Юсуповых и Колоннада

Смотрите, какой сегодня яркий и веселый день! И как здесь красиво. От центрального портика с купольной ротондой – словно раскинутые для объятия руки – идут по обе стороны сквозные колоннады, наполненные светом и воздухом. Это сооружение усадьбы так и называют – Колоннада.

Колоннада – излюбленное место проведения свадебных фотосессий, снимки между колонн выходят всегда эффектными. А когда идешь по такой, чуть приподнимешь голову вверх – и все, ты уже в другом веке…

Крутые ступени лестничных маршей, не оставляя возможности для размышления, уверенно ведут ко входу в Верхний зал.

Но, преодолев их, видишь перед собой запертую массивную дверь. Однако такое бывает не всегда, иногда счастливцы попадают внутрь – там, с мая по октябрь, проходят концерты классической музыки. И тогда везунчики могут поведать о зале, украшенном колоннами, о высоком куполе с обилием лепных деталей и барельефами, о потрясающей росписи ярко-синим, белым, и жаром горящим золотым.

Однако такое бывает не всегда, иногда счастливцы попадают внутрь – там, с мая по октябрь, проходят концерты классической музыки. И тогда везунчики могут поведать о зале, украшенном колоннами, о высоком куполе с обилием лепных деталей и барельефами, о потрясающей росписи ярко-синим, белым, и жаром горящим золотым.

В противоположность Верхнему, Нижний зал отличается особой строгостью. Зато в нем постоянно проходят какие-нибудь выставки.

А теперь я приглашаю вас, друзья, внимательно посмотреть на барабан купола.

Видите, что там изображено? Да ведь это ангелы! Почти полнообъемные фигуры божественных посланцев… Но смотрите: они печальны и низко склонили головы. А можете сказать, что у них в руках? Да, это факелы, перевернутые огнем вниз…

Факел вообще – важный и многозначный символ. Много лет в Советском Союзе в качестве эмблемы знания и просвещения использовали изображение пылающего факела. Международной эмблемой прогресса служит рука с факелом, пламень которого развевается по ветру.

В искусстве античности пламенеющий огнем факел означал жизнь, а обращенный горящей стороной к земле символизировал смерть.

Замечательное сооружение Колоннада строилось Юсуповыми как фамильный некрополь.

Правда, она ни единого дня не использовалось по прямому назначению. Более того, здание даже не успели освятить. Видите, на куполе нет креста? Пока строили этот памятный храм-усыпальницу, пока его отделывали – пришел 1917 год и грянула революция…

Если церковь Михаила Архангела самая ранняя постройка усадьбы, то усыпальница – самая поздняя.

Это кажется странным

22 июня 1908 года на нелепой дуэли погибает старший сын Юсуповых – Николай Феликсович.

Младший из сыновей Зинаиды Николаевны потом напишет: «Несколько дней спустя мы выехали в Архангельское на захороненье в семейной усыпальнице».

Согласитесь, запись какая-то странная. Мало того, что Колоннады в Архангельском еще нет, так ведь и родовая усыпальница князей Юсуповых находится не здесь, а в Спасском-Котове, где существует с конца XVIII столетия! Там, в почтенной древности Спасском храме, погребены усопшие князья Юсуповы.

Но в Архангельском, подле храма Михаила Архангела, покоится княжна Татьяна. В ее склеп безутешные родители временно захоронили тело Николая, предполагая позднее перенести останки в величественный мемориальный храм в честь святителя Николая, строительство которого семья начала уже весной следующего года.

Но тогда возникает новый вопрос: почему же на смиренном кладбище в Архангельском нет никакой, даже самой скромной, надписи о любимом сыне Николае Юсупове? Не кажется ли это вам странным?

Охота за сокровищами

Тайны и клады всегда интригуют, особенно в детстве… Кстати, посчастливилось ли вам найти хоть одно запрятанное сокровище? Вы улыбаетесь? А зря, между прочим. Так было всегда – в годины бедствий и социальных потрясений люди старались припрятать до лучших и безопасных времен то, что не потеряет цены.

А сколько их было – нашествий врагов, смут, бунтов, войн, революций… Не всегда за своим добром, укрытым от чужих и жадных рук, возвращались владельцы. Потому-то найденных кладов в России всегда было много. Даже мой дедушка однажды нашел клад. Вот здесь я рассказывала об этом. Можете не сомневаться, что кладов, которые еще не найдены, гораздо больше.

Потому-то найденных кладов в России всегда было много. Даже мой дедушка однажды нашел клад. Вот здесь я рассказывала об этом. Можете не сомневаться, что кладов, которые еще не найдены, гораздо больше.

…13 апреля 1919 года несметно богатые князья Юсуповы покинули не только усадьбу Архангельское, но и страну Россию. Навсегда. С собой они могли захватить лишь жалкие крохи из принадлежавших им сокровищ. Все их дворцы и обширные семейные коллекции стали собственностью советского государства, которое стало поступать с ними, как считало нужным.

Что-то из уникальных шедевров попало в Государственный музейный фонд, часть передали в Эрмитаж и Русский музей, кое-что из исторического наследия распылили по музеям страны. Но самым печальным в это время была массовая распродажа художественных ценностей на европейском рынке «для нужд индустриализации». Перед войной, на торгах в Берлине, князь Феликс лично видел выставленные для реализации вещи из дворцов Юсуповых.

Но денег большевикам все равно не хватало. Поэтому стоило хорошенько поискать, где же Юсуповы могли укрыть свои богатства! Начали с Питера, потом переключились на Москву. Поискали в летней резиденции семьи Архангельское, обследовали дворец в их любимом поместье Ракитное, где даже под двухсотлетним дубом землю поковыряли. На всякий случай обшарили все прочие 17 имений, рассеянных по всей России. Тщетно!

Поэтому стоило хорошенько поискать, где же Юсуповы могли укрыть свои богатства! Начали с Питера, потом переключились на Москву. Поискали в летней резиденции семьи Архангельское, обследовали дворец в их любимом поместье Ракитное, где даже под двухсотлетним дубом землю поковыряли. На всякий случай обшарили все прочие 17 имений, рассеянных по всей России. Тщетно!

И вдруг летом 1925 года потрясающая находка! В юсуповском дворце на Мойке совершенно случайно найден клад огромной ценности – колье, броши, браслеты, диадемы, блюда, сервизы, кубки, солонки, серебряные скульптуры и даже скрипка Страдивари. Предметы из серебра потянули на 1120 кг, а золота, без учета оправ драгоценных изделий, оказалось почти 14 кг! Маленькая такая комнатка пряталась под главной лестницей дворца…

Беда в «русском Версале»

Сначала в Архангельском поправляли свое здоровье красноармейцы. Это было сразу после революции. Потом товарищи быстро разобрались, что к чему, и тут стал отдыхать уже исключительно комсостав РККА. В 30-е годы на территории усадьбы началось строительство корпусов военного санатория. Храм к этому времени уже не действовал, а потому в нем поселили строителей. И вот кому-то из сознательных работяг пришла в голову идея поискать юсуповские сокровища среди могил.

В 30-е годы на территории усадьбы началось строительство корпусов военного санатория. Храм к этому времени уже не действовал, а потому в нем поселили строителей. И вот кому-то из сознательных работяг пришла в голову идея поискать юсуповские сокровища среди могил.

Склеп вскрыли, залезли в гробы. Сокровищ не нашли, но останки, за ненадобностью, побросали с крутого обрыва в Москва-реку.

Говорят, там был еще один гробик младенца – сына Зинаиды Николаевны. Так может быть вот почему так сильно болела княгиня – неудачные роды и вызванное ими инфекционное заражение?

Насколько правдива эта дикая история с гробами? Я зашла в храм Михаила Архангела и спросила о могиле Николая Юсупова. И мне сказали, что многие об этом спрашивают… Но тут же решительно заявили, что сейчас в склепе никто не похоронен, а все тела давным-давно эксгумировали.

Тот факел, что ярко горит для других

Наша прогулки по усадьбе Архангельское подходит к концу, мы возвращаемся к Большому дворцу.

Выходим из Святых ворот, проходим мимо гостевого домика, минуем чудесный ажурный мостик, и вот она – потрясающая работа мюнхенского скульптора К.Г. Барта, выполненная в 1905 году, – бронзовая скульптура обнаженного юноши.

Печально опустив голову, он сидит на постаменте в скорбном раздумье. Одна нога безвольно свесилась, другая поджата под сидящего. В правой руке лавровый венок, в левой – перевернутый факел, огонь которого вот-вот погаснет. Говорят, что эта скульптура, которая носит название «Скорбящий гений», создавалась как надгробие…

Ее увидела в 1908 году в заграничной поездке Зинаида Николаевна Юсупова и, не удержавшись, купила на аукционе. В том же году ранним утром 22 июня на Крестовском острове Петербурга раздались четыре выстрела. Причиной дуэли стала роковая Марина Гейден, а стрелялись ее муж – граф Мантейфель и возлюбленный. Сначала их разделяло тридцать шагов, затем расстояние сократили до пятнадцати…

Николай Юсупов оба выстрела произвел в воздух, тогда как ревнивый граф четвертым выстрелом не промахнулся. После случившегося очаровательная Марина проживет еще 66 лет, но так никогда и не увидит адресованного ей последнего письма любимого. Написанное в ночь перед дуэлью, оно останется в семейном архиве…

После случившегося очаровательная Марина проживет еще 66 лет, но так никогда и не увидит адресованного ей последнего письма любимого. Написанное в ночь перед дуэлью, оно останется в семейном архиве…

Верили или нет в древнее ногайское проклятие потомки Юсуповых – доподлинно неизвестно, но точно известно, что еще долго последующие поколения ограничивались одним ребенком в семье. Возможно, в наше время отлаженный механизм рока прекратил свою ужасную работу, ведь ногайская кровь в жилах семьи сильно разбавилась, да и потомки ее уже не носят фамилию Юсуповых?

Последний мужнин сюрприз для Зайдэ

В доме Юсуповых жила круглолицая старушка с добрым взглядом – мать отца. Сын Зинаиды Николаевны с юмором повествует о безобидных чудачествах милой бабушки, о шелковичных червях, которых та разводила со всей страстью по всему дому, о том, как гости давили этих гусениц, усаживаясь поудобнее в кресла.

Лукавый Феликс Юсупов! А ведь у него был куда более весомый повод для воспоминаний о бабушке Елене Сергеевне: компаньонкой престарелой дамы была молоденькая Зинаида Григорьева. С которой в 1910 году у Феликса-старшего начнется роман, что превратит князя в счастливого отца трех ее детишек. В эмиграции вторая семья старшего Феликса Феликсовича будет жить неподалеку от дома Юсуповых в Риме.

С которой в 1910 году у Феликса-старшего начнется роман, что превратит князя в счастливого отца трех ее детишек. В эмиграции вторая семья старшего Феликса Феликсовича будет жить неподалеку от дома Юсуповых в Риме.

Взрослому сыну и законной жене об этом однажды станет известно. Что, конечно, пополнит чашу страданий Зинаиды Николаевны…

Однако в мемуарах Феликса об этом ни полслова. Многоодаренный человек, он в полной мере владел фамильным умением искусно обходить неудобные страницы семейной истории.

Для общественности эта тайна на свет всплыла совсем недавно.

А именно тогда, когда во Франции на торги в антикварном аукционе были выставлены вещи и произведения искусства, принадлежавшие Феликсу Юсупову и его жене Ирине. Среди прочего там была также переписка его отца Юсупова-Сумарокова-Эльстон с возлюбленной Зинаидой Григорьевой-Светиловой, включая письма престарелого князя к их детям.

Владельцем раритетов значился некто Виктор Контрерас, мексиканец по национальности.

Кто такой Виктор Контрерас

Это случилось в 1958 году. В один из весенних дней Виктор Мануэль Контрерас, 17-летний начинающий художник, изучавший искусство в Париже, был приглашен на обед в дом Юсуповых. Виктор зашел в гости и… остался там на пять лет.

Постаревший Феликс Феликсович и его жена Ирина взяли смуглолицего и улыбчивого юношу из экзотической страны под свое крыло. Несмотря на разницу в возрасте, юный художник особенно привязался к экстравагантному князю. Отвечая на нескромные вопросы журналистов, Виктор наотрез отверг сексуальную подоплеку их взаимоотношений: «Это была чисто платоническая дружба, хотя я был им очарован».

Не мучайтесь также, задавая себе вопрос, как юсуповские реликвии попали Контрерасу, тут все законно. После смерти четы Юсуповых так распорядилась их дочь Ирина.

В живописном городе Куэрнавака, где все дома укрыты сенью ветвей красной бугенвилии, беспечально проводит дни бывший обладатель невероятного шарма Виктор Контрерас. Сейчас ему за семьдесят, он вполне обеспеченный человек и состоявшийся художник. Его монументальные творения из бронзы украшают многие города Мексики и США, а также находятся в коллекциях у ценителей из доброго десятка стран.

Сейчас ему за семьдесят, он вполне обеспеченный человек и состоявшийся художник. Его монументальные творения из бронзы украшают многие города Мексики и США, а также находятся в коллекциях у ценителей из доброго десятка стран.

Однажды Контрерас проговорился, что у него в доме хранится настоящее сокровище – собственноручное письмо князя, раскрывающее во всех деталях тайну убийства Распутина. Пока, правда, Виктор его продавать не намерен и даже никому не показывал, но кто знает…

А вот среди выставленных им на аукцион 270 лотов находился боярский костюм, в котором молодой Феликс блистал в 1912 году на балу в лондонском Альберт-Холле. Этот кафтан, пошитый из золотой парчи с красными цветами, но неведомо когда лишившийся бриллиантов и оторочки из соболей, был продан неизвестному покупателю за 62 тысячи евро.

А теперь – тадам! Вот он – Феликс Феликсович Юсупов в своем знаменитом кафтане и шапке.

Порочный красавец, одаренный талантом литератора и художника, князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон по сию пору занимает воображение многих и до сих пор остается одной из притягательных и загадочных фигур в русской истории.

Свято место пусто не бывает

Рассеялся дым от крейсера «Мальборо», увозившего навсегда законных владельцев Архангельского… Лишившись их, имение не осиротело – тут же объявились новые хозяева. И какие!

На какое-то время в Большом дворце усадьбы поселился председатель Реввоенсовета Лев Троцкий. После смерти Ленина в Архангельском постоянно жила и работала Надежда Константиновна Крупская. Клара Цеткин, пламенная коммунистка, которой мы обязаны существованием Международного женского дня, с 1925 года и до последнего дня жила здесь в санатории.

На территории усадьбы и на реке часто видели отдыхающего Алексея Николаевича Косыгина. А сколько любопытных персонажей современной российской элиты сейчас проживает в скандальных дачах, понастроенных на землях вырубленных реликтовых рощ подмосковного имения Юсуповых… Впрочем, это уже за пределами нашей темы.

В тему:

- Внимание: за вами наблюдают! Атланты, рыцари, кариатиды с домов Саратова

- Покровский Хотьков монастырь – об истории, традициях, несчастной любви и еде

- Что могут поведать старинные особняки волшебного Саратова

- Кто считает, что музеи Углича – это скучно? Проверим?

- Встречи с Чернышевским в Саратове наших дней

Рубрика: Россия

Валентин Александрович СеровКнягиня Зинаида Юсупова в своем дворце на Мойке, 1902 год, 133×182 см: Описание произведения Среди его постоянных клиентов был Николай II, а его акции подорожали еще больше после того, как он был награжден Большой Почетной медалью на Всемирной выставке в Париже за портрет великого князя Павла Александровича.

Княгиня Зинаида Юсупова была одной из самых видных персон в «очереди за Серовым».

Княгиня Зинаида Юсупова была одной из самых видных персон в «очереди за Серовым».Как и княгиня Орлова, она была светской львицей. Также она бывала на светских балах и знала толк в шляпках — недаром Орлова считала ее своей главной соперницей на территории высокой моды.

И все же Юсупова была практически полной противоположностью Орловой: современники отмечали ее незаурядную красоту, ум, такт, она вела себя просто и в то же время с большим достоинством. О том, что Зинаида Николаевна не была банальной светской львицей, свидетельствует тот факт, что ей удалось невозможное: очаровать угрюмого и нелюдимого Серова. «Славная княгиня, — писал он жене, — все ее очень хвалят, и действительно, есть в ней что-то тонкое и доброе».

Серов много слышал о роскоши Юсуповского дворца на Мойке, но то, что он увидел, превзошло все его ожидания. Принцесса устроила ему экскурсию, в конце которой у него закружилась голова от фресок, мрамора, статуй Кановы, картин Рембрандта и Веласкеса. Для интерьера своей картины Серов избрал маленькую и скромную (по сравнению с другими комнатами Юсуповского дворца) гостиную. Утвердив платье и шпица, он принялся за работу, которая потребовала 80 сеансов. «Я худела, снова набирала и снова теряла, а Серов писал мой портрет, и ему было мало, он рисовал еще и еще!» принцесса сказала позже.

Для интерьера своей картины Серов избрал маленькую и скромную (по сравнению с другими комнатами Юсуповского дворца) гостиную. Утвердив платье и шпица, он принялся за работу, которая потребовала 80 сеансов. «Я худела, снова набирала и снова теряла, а Серов писал мой портрет, и ему было мало, он рисовал еще и еще!» принцесса сказала позже.

Портрет был встречен без особого энтузиазма. Критики упрекали Серова в нарочитой позе модели, в чрезмерной простоте композиции, диссонирующей с обилием «тревожно-изогнутых линий», в том, что жемчужное лицо Юсуповой выглядело маской формальной учтивости, в общем чувстве напряжения. Судя по всему, княгиня отчасти согласилась с этим: по некоторым сведениям, Юсуповы собирались вырезать из портрета овал с ее лицом, но, к счастью, не решились.

Как бы то ни было, неоднозначный портрет не помешал Валентину Серову и Зинаиде Юсуповой остаться хорошими друзьями. Когда осенью 1903 года Серов тяжело заболел и перенес сложную операцию, Юсуповы одними из первых проявили заботу и готовность помочь. Позже, находясь в Европе, Серов прислал Зинаиде Николаевне скромный сувенир — игрушечную обезьянку. И княгиня Юсупова, одна из богатейших русских аристократок, была тронута этим знаком внимания.

Позже, находясь в Европе, Серов прислал Зинаиде Николаевне скромный сувенир — игрушечную обезьянку. И княгиня Юсупова, одна из богатейших русских аристократок, была тронута этим знаком внимания.

Кстати, сам Серов остался доволен портретом. Особенно ему нравилась улыбка принцессы на его холсте. Этот факт с гордостью отметил в воспоминаниях сын Юсуповой, граф Феликс Сумароков-Эльстон. «Особенно обрадовался Серов, когда ему удалось нарисовать улыбку моей матери, которую он очень любил», — писал он. «Он любил и подвижность ее лица, и ее красоту».

Автор Андрей Зимоглядов

Семья Юсуповых в Санкт-Петербурге Россия

Желтый фасад на реке Мойке скрывает настоящее сокровище для тех, кто любит старинные интерьеры, парадные лестницы и залы, скульптуры и картины, современный театр и загадочные истории. Несмотря на несколько революций, войн и кризисов, почти все осталось по-прежнему. Юсуповский дворец имеет особую атмосферу и 300-летнюю историю.

Дворец представляет собой уникальную архитектурную композицию 18-20 веков. Его история восходит к эпохе Петра Великого, когда только была основана северная столица России. Здесь работали российские и зарубежные архитекторы: Жан-Батист Валлен де ла Мот, Ипполит Монигетти, Александр Степанов, Андрей Вайтенс и другие.

Его история восходит к эпохе Петра Великого, когда только была основана северная столица России. Здесь работали российские и зарубежные архитекторы: Жан-Батист Валлен де ла Мот, Ипполит Монигетти, Александр Степанов, Андрей Вайтенс и другие.

Краткая история

Род Юсуповых был потомком ногайского хана Юсуфа, пришедшего в Москву при Иване Грозном. Принятие православия открыло им путь к придворной карьере. Праправнук хана служил генералом и был ближайшим соратником Петра Великого. Семья становилась очень богатой, и у нее было 50 дворцов в России. В 1830 году старший в семье Борис Николаевич купил дом на реке Мойке, досрочно подаренный Екатериной Великой племяннице Потемкина. Но она не была первой хозяйкой здания, так как изначально оно было построено для сенатора Шувалова в 1770 году. С тех времен до 1917 здесь жили пять поколений семьи Юсуповых, постоянно меняя и украшая дворец. После революции здесь располагался Музей дворянского быта, который впоследствии превратился во Дворец культуры работников просвещения.

Что посмотреть

Кроме того, посетителям доступны грандиозные интерьеры второго этажа, необыкновенно зрелищный домашний театр Юсуповых, личные покои последнего князя Юсуповых, его кабинет, Мавританы для гостей в ближневосточном стиле. «Женская» часть Дворца, включающая Фарфоровый и Персидский будуары, очень изящна и гармонична. На знаменитом портрете — маленький розовый диванчик, на котором Зинаида Николаевна позировала художнику Валентину Серову.

В музыкальном салоне большая коллекция музыкальных инструментов и механический орган. Вы также можете посетить театр на вечернее представление.

Тем более, что Зина осталась единственной наследницей родителей после того, как сестра Татьяна скоропостижно скончалась в 22 года.

Тем более, что Зина осталась единственной наследницей родителей после того, как сестра Татьяна скоропостижно скончалась в 22 года.

Ее отец, знаток живописи, собрал коллекцию картин, которая достигала уровня выдающегося музейного собрания, поэтому тонкость вкуса и уважение к искусству княгиня выработала еще с юных лет. Когда в Москве возник Музей изящных искусств (современного Пушкинского музея), она отдала не только свои средства, но и предметы искусства, принадлежавшие ее семье. Так в музее возник греко-римский зал, названный в честь своей патронессы.

Ее отец, знаток живописи, собрал коллекцию картин, которая достигала уровня выдающегося музейного собрания, поэтому тонкость вкуса и уважение к искусству княгиня выработала еще с юных лет. Когда в Москве возник Музей изящных искусств (современного Пушкинского музея), она отдала не только свои средства, но и предметы искусства, принадлежавшие ее семье. Так в музее возник греко-римский зал, названный в честь своей патронессы. Княгиня не могла принять этой связи и строго осуждала государыню, после чего началось охлаждение между ними. Они виделись в последний раз летом 1916 года, и на этой встрече царица окончательно разорвала отношения с Юсуповой.

Княгиня не могла принять этой связи и строго осуждала государыню, после чего началось охлаждение между ними. Они виделись в последний раз летом 1916 года, и на этой встрече царица окончательно разорвала отношения с Юсуповой. Княгиня с мужем поселились в Риме, а сын со своей семьей перебрался в Лондон.

Княгиня с мужем поселились в Риме, а сын со своей семьей перебрался в Лондон.