Зодчие времен ивана грозного: Блог Исторического музея — Рассказываем о нашей работе, делимся планами на будущее, знакомим с новыми проектами, публикуем интересные факты из нашей музейной истории и другие занимательные материалы

как говорили с властью Кедрин и Вознесенский

Два русских поэта XX века с разницей в двадцать лет написали два произведения, сходных по сюжету: строители по приказу царя возводят храм невиданной красоты, после чего он жестоко расправляется с ними. Марк Альтшуллер сравнивает балладу Дмитрия Кедрина «Зодчие» с поэмой Андрея Вознесенского «Мастера», чтобы понять, как тема «художник и власть» могла быть воплощена при жизни Сталина и после его смерти.

В этом году исполняется 75 лет со дня смерти Дмитрия Кедрина (1907—1945) и десять лет со дня смерти Андрея Вознесенского (1933—2010). Наверное, уместно будет отметить этот печальный юбилей обращением к двум замечательным и достаточно мрачным текстам двух поэтов, талантливых и ярких выразителей своей эпохи.

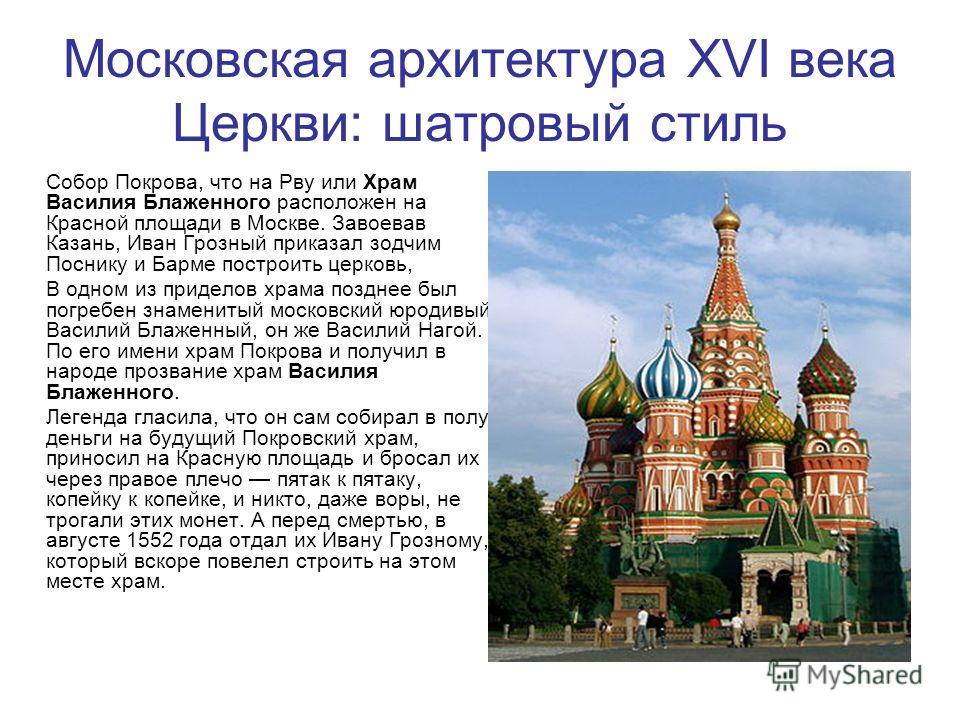

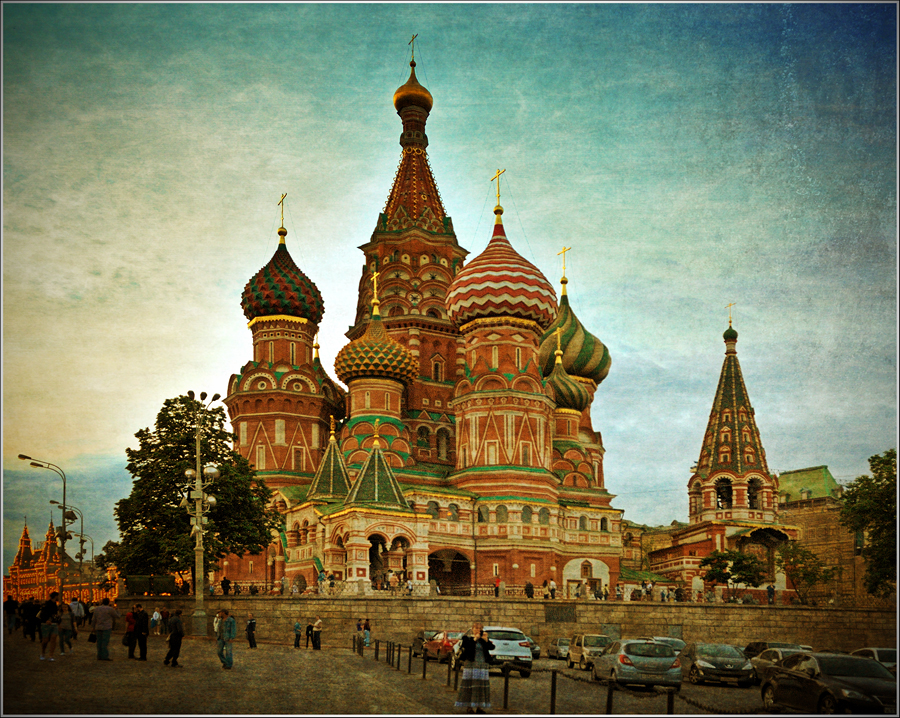

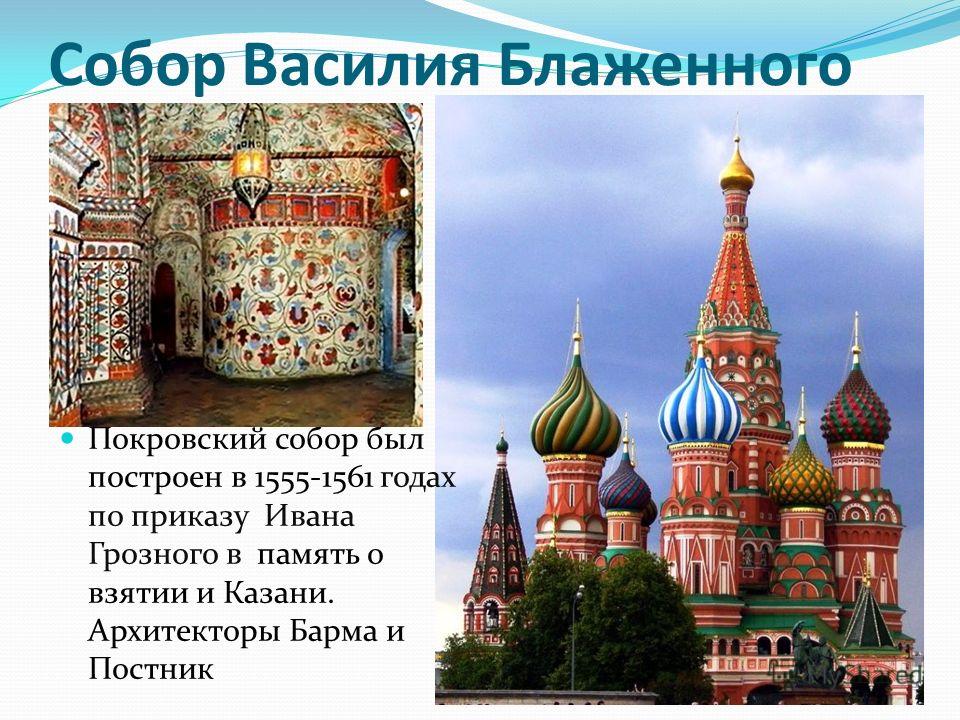

В 1938 году в журнале «Красная новь» (март) было опубликовано одно из лучших стихотворений Дмитрия Кедрина — «Зодчие». В основу баллады положена легенда о строителях храма Василия Блаженного Барме и Постнике, ослепленных по приказу Ивана Грозного, чтобы лучшего храма они не смогли построить. Легенда не имеет под собой никаких исторических оснований. Строители (или это имя одного человека — Постник Барма) работали и после построения храма. Однако эта легенда выразительно показывает народное отношение к памяти грозного царя. После выхода кедринской баллады легенда получила особенно широкое распространение.

Легенда не имеет под собой никаких исторических оснований. Строители (или это имя одного человека — Постник Барма) работали и после построения храма. Однако эта легенда выразительно показывает народное отношение к памяти грозного царя. После выхода кедринской баллады легенда получила особенно широкое распространение.

Появление стихотворения о самоуправстве владыки, о расправе власти над деятелями искусства было очень значимым явлением в 1938 году, в разгар сталинского террора. Стихи были смелыми и достаточно характерными для творчества Кедрина (существует подозрение в причастности чекистов к его трагической гибели в 1945 году). Советскую власть он явно не любил. В 1929 году сидел в тюрьме за «недоносительство» на отца своего друга. Решительно отказался стать «сексотом» (секретным сотрудником, осведомителем).

В том же 1938 году в журнале «Новый мир» была напечатана «Песня про Алену-старицу» Кедрина, которая заканчивались страшными стихами:

Все звери спят.

Все птицы спят,

Одни дьяки

Людей казнят.

Можно только удивляться, как подобные строки появились в то время. (Может быть, цензор испугался собственных ассоциаций.)

С иронией и брезгливостью изображал Кедрин властителей. Так, в большой поэме (повести в стихах) «Конь» изображен жалкий, скупой, мелочный и трусливый царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного. Подарив зодчему траченную молью хорьковую шубу и услышав в ответ грубое: «Хорек зело вонючий зверь», царь, «запахивая шубу, / Присел и шибко юркнул в дверь».

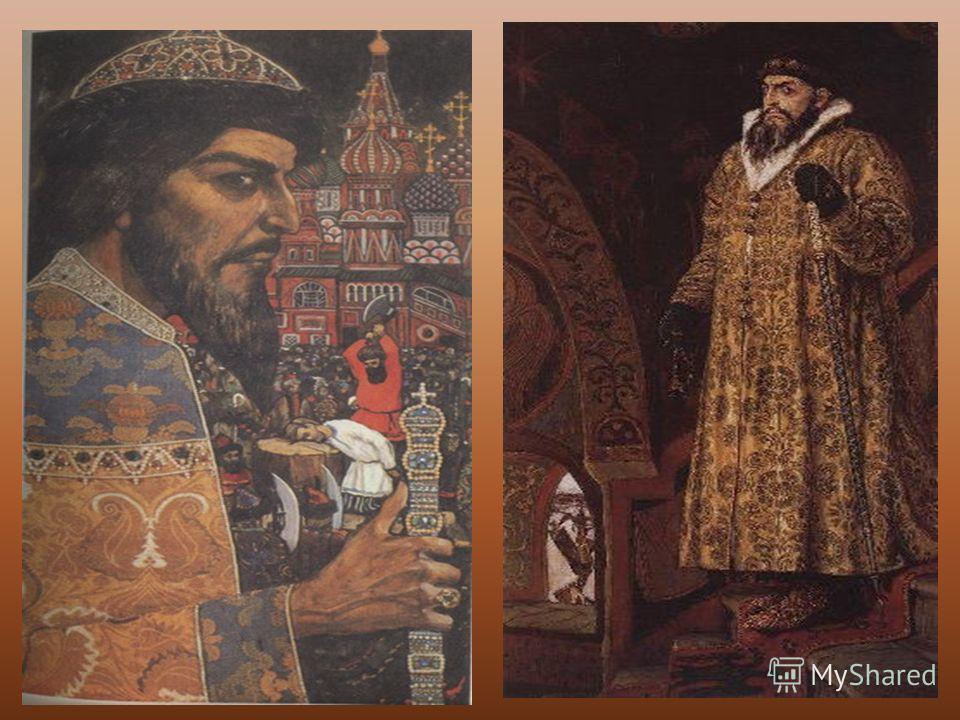

С изображением в «Зодчих» Ивана Грозного дело обстоит сложно. Это, конечно, не апология царя, но и не то осуждение самовластья, которое мы встречаем в других стихах Кедрина. Если признать, что глава государства (царь, диктатор, генсек, президент и пр.) олицетворяет собой само государство, если допустить, что это государство важнее составляющих его личностей, то Иван здесь не только страшный убийца. Он не лишен некоторого величия именно как носитель и воплощение государственной идеи:

Как побил государь

Золотую Орду под Казанью,

Указал на подворье свое

Приходить мастерам.

И велел благодетель…

<…>

В память оной победы

Да выстроят каменный храм.

Вчитаемся в главные центральные строки баллады, когда зодчие сказали царю, что могут сделать другую церковь еще «пригожей и благолепнее» (курсив мой):

И тогда государь

Повелел ослепить этих зодчих,

Чтоб в земле его

Церковь

Стояла одна такова,

Чтобы в Суздальских землях

И землях Рязанских

И прочих

Не поставили лучшего храма,

Чем храм Покрова!

Завершилось строительство великолепного, уникального по красоте храма. И, отмечая явление человечеству чуда искусства, свершилось страшное злодеяние: погублены создатели этой красоты. Злодейство совершено во имя молоха-государства. Это сделано, чтобы нигде более, только в Московском царстве, которым правит великий, могучий и грозный государь, в столице его Москве, стояла самая красивая на земле церковь.

Кедрин, конечно, нисколько не оправдывает царственного злодея, но все же некоторое величие в жестокости, вызванной государственной необходимостью, в этих стихах чувствуется. И здесь автор сближается с народным (фольклорным) отношением к Ивану Грозному, воплощению сурового, но справедливого владыки. Это народное отношение к царю отметил еще Карамзин, с присущим ему талантом описавший деяния царственного изверга: «…добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели… доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя, чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только Грозным… История злопамятнее народа!»

И здесь автор сближается с народным (фольклорным) отношением к Ивану Грозному, воплощению сурового, но справедливого владыки. Это народное отношение к царю отметил еще Карамзин, с присущим ему талантом описавший деяния царственного изверга: «…добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели… доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя, чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только Грозным… История злопамятнее народа!»

И действительно, в знаменитом фольклорном сборнике Кирши Данилова, вышедшем в разгар работы Карамзина над «Историей государства Российского» (1804), мы найдем несколько известных исторических песен об Иване Грозном. В них этот царь изображается в основном с явной симпатией.

В них этот царь изображается в основном с явной симпатией.

Так, в песне «Мастрюк Темрюкович» царский шурин «молодой черкашенин» похваляется своею силой. Русские молодцы легко побеждают его, и довольный царь «жалует / Двух братцев родимыех. / Двух удалых Борисовичев». Песня эта, несомненно, повлияла на «Песню про купца Калашникова» (молодой опричник в ней — явно татарского происхождения и тоже похваляется своею силою).

У Лермонтова грозный царь изображен, как и в фольклоре, явно с положительными коннотациями. Он добр и одаривает Кирибеевича перстнем и ожерельем, одаривает молодую вдову и детей Калашникова, братьям позволяет «торговать безданно, беспошлинно». И, самое главное, казнь Калашникова в общем справедлива, ибо он намеренно убил молодого опричника запрещенным ударом в висок, нарушивСм. об этом в книге Ильи Сермана «Михаил Лермонтов», 1997. С.123-124 строгие правила кулачного боя.

Сложное отношение автора «Зодчих» к Ивану в какой-то степени оказалось близко к народному представлению об Иване Грозном и перекликается с изображением царя в поэме Лермонтова.

Несколько позднее восхваление Ивана Грозного стало существенной частью идеологии победившего сталинизма. Еще шла война, но уже явно обозначились ее перелом и грядущая победа. И Сталин окончательно (вместо Петра I) делает беспощадного жестокого садиста своим идеологическим предшественником. Самые талантливые художники, окружавшие престол советского владыки, берутся за изображение мудрого политика, круто, но справедливо выводящего измену. Алексей Толстой написал пьесу в двух частях с выразительными названиями «Орел и орлица» и «Трудные годы» (1943). Сергей Эйзенштейн снял фильм «Иван Грозный» (1945). И Кедрин, уже напрямую обращаясь к фольклору, тоже написал «правильные» стихи о царе Иване (1944).

Он отталкивался от исторической песни «Ермак у Ивана Грозного». Царь, выслушав покаянные речи бывшего «воровского донского атаманушки», а ныне покорителя огромной и богатой страны, милостиво жалует его «Тихим Доном».

У Кедрина в соответствии с партийной установкой 1930-х годов об измене, пронизывающей все поры государственной жизни, Иван тут же обращается к потенциальным изменникам-боярам:

И царь исподлобья глазами блеснул,

Свой взгляд задержав на боярах:

— Так вот как, бояре, бывает подчас!

Казацкая доблесть — наука для вас.

Казаки от царского гнева, как вы,

У хана защиты не просят,

Казаки в Литву не бегут из Москвы,

И сор из избы не выносят.

Заканчиваются стихи дружным пированием прощенных разбойников с царем. Впрочем, может быть, стон колоколов омрачает эту благостную идиллию единения царя с народом:

В кремлевской палате накрыты столы

И братины подняты до рту.

Всю долгую ночь Ермаковы послы

Пируют с Иваном Четвертым.

Хмельная беседа идет вкруг стола,

И стонут московские колокола.

Посланники от Ермака у красного крыльца перед Иваном Грозным. Картина С. Р. Ростворовского, 1884 год

Эти стихи Кедрин написал спустя шесть лет после «Зодчих». В них Грозный изображен гораздо «правильнее», официознее, чем в знаменитой балладе. Но и в той, как мы видели, было некоторое моральное оправдание жестокости с государственной, воплощенной в правителе, точки зрения. Нет ничего удивительного в том, что поэт отдал некоторую дань жестокому величию самодержавного владыки. Культ Сталина и ужас террора набрали к 1938 году полную силу. И в это страшное время даже Пастернак хотел поговорить с кремлевским вождем «о жизни и смерти», Мандельштам, пусть вынужденно, писал ему оду, а Булгаков явно симпатизировал своему Воланду.

Культ Сталина и ужас террора набрали к 1938 году полную силу. И в это страшное время даже Пастернак хотел поговорить с кремлевским вождем «о жизни и смерти», Мандельштам, пусть вынужденно, писал ему оду, а Булгаков явно симпатизировал своему Воланду.

Поэтому и народ в балладе «Зодчие» относится к грозному крутому владыке с почтением и подобострастием. Сами мастера с традиционным раболепием общаются с царственным заказчиком, который с таким же традиционным высокомерием обращается к зодчим:

«Смерды!

Можете ль церкву сложить

Иноземных пригожей?

Чтоб была благолепней

Заморских церквей, говорю?»

И на роковой вопрос, смогут ли они построить церковь «пригожей, благолепнее этого храма», гениальные архитекторы отвечают с тем же смирением:

И, тряхнув волосами,

Ответили зодчие:

«Можем!

Прикажи, государь!»

И ударились в ноги царю.

Красота великолепной постройки описывается только автором. «Дивились ученые люди, / Зане эта церковь / Краше вил италийских / И пагод индийских была!» И в нарушение всякой хронологии автор сообщает еще, что «диковинных храм живописной артелью монаха Андрея Рублева изукрашен зело». Простым людям не до красот искусства. Единственный представитель народа, который любуется «лепотой» непревзойденного творения, — «непотребная девка» «с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту», которая

Простым людям не до красот искусства. Единственный представитель народа, который любуется «лепотой» непревзойденного творения, — «непотребная девка» «с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту», которая

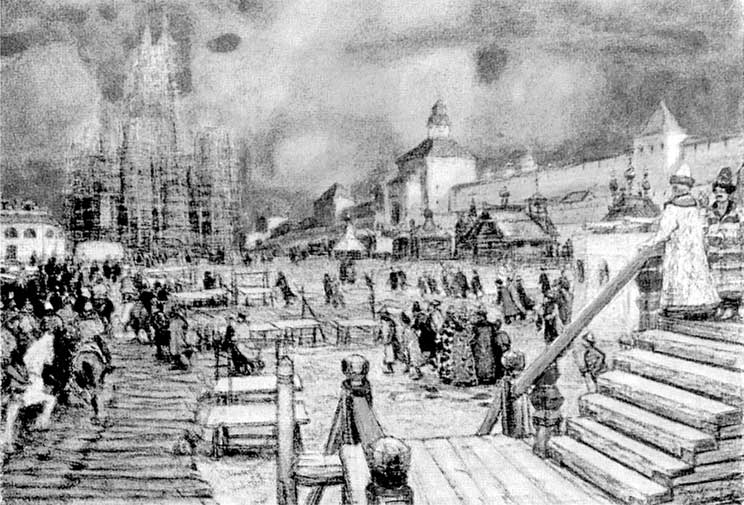

Стояла у Лобного места

И, дивясь,

Как на сказку,

Глядела на ту красоту…

Кругом царит «срам», нищета, «подлый народ» пропивается до креста в кружалах, «тать, засеченный плетьми, у плахи лежал бездыханно». И эта унылая атмосфера, в которой зодчие создавали свой шедевр, вполне коррелировала с тем кошмаром, который стоял над Россией в 1938 году.

* * *

Прошло двадцать лет. Много чего произошло за это время. Умер наконец самый страшный тиран в истории России. Куда до него Ивану Грозному! Начался период, с легкой руки Эренбурга названный оттепелью. Нельзя сказать, что повеяло ветром свободы, но дышать стало значительно легче.

В самом начале 1959 года (10 января) в «Литературной газете» появилась поэма Андрея Вознесенского «Мастера». Молодой поэт (Вознесенскому было 26 лет), конечно, превосходно знал и помнил знаменитую балладу Кедрина. Он от нее отталкивался, в чем-то полемизировал, что-то продолжал…

Он от нее отталкивался, в чем-то полемизировал, что-то продолжал…

Так же, как у Кедрина, в поэме две основные темы: искусство и власть. У Кедрина, как мы видели, они находятся в некоторой противоестественной и мрачной гармонии, в чудовищном единстве. Вознесенский не просто разделяет, но противопоставляет их. Противостояние заявлено в самом начале двумя «Посвящениями».

Первое обращено к «художникам всех времен». Если у Кедрина гениальные зодчие бросались «в ноги царю», то для Вознесенского

Художник первородный

Всегда трибун.

В нем дух переворота

И вечно — бунт.

Мастера, созидатели (их у Вознесенского семеро сильных и смелых) не кланяются владыкам, а воюют с ними:

Ваш молот не колонны

И статуи тесал —

Сбивал со лбов короны

И троны сотрясал.

А во «Втором «Посвящении» автор уже от собственного имени проклинает тиранов, владык-варваров, видящих «в Пегасе троянского коня»: «Вас мое слово судит… проклятье вам».

Если Кедрин начинает свою балладу с победы над Казанским царством, то Вознесенский после двух «посвящений» начинает поэму с издевки над царем, используя известную нам всем с детства детскую «докучную сказку». Правда, с некоторой зловещей коррективой: вместо мочала — человек, ведь речь идет об Иване Грозном:

Правда, с некоторой зловещей коррективой: вместо мочала — человек, ведь речь идет об Иване Грозном:

Жил-был царь.

У царя был двор.

На дворе был кол.

На колу не мочало —

Человека мотало!

Хвор царь, хром царь…

Царь мерзок, отвратителен и жесток, и храм он велел построить не в память оной победы, как у Кедрина, а чтоб царя сторожил, чтоб народ страшил. Такое отношение к царю, насмешка, издевка (только не над Иваном Грозным!), тоже встречается в фольклоре. Не очень почтительны к князю Владимиру составители былин, есть осмеяние царя и в народном скоморошном представлении. Вот его описание:

«Сидит царь Соломон на троне; кругом его придворные; „Позвать ко мне маршалку” <шута> кричит он; приходит маршалка, кланяется Соломону и спрашивает: „О царю Соломоне, зачем меня призываеши и что творити повелеваеши?” — и, не дожидаясь ответа, поворачивается к нему задом и производит нескромный звук (сжимая телячьи пузыри, которые у него повязаны под мышками)».

Так Вознесенский, изображая царей и тиранов, отталкивается от фольклорного, скоморошьего представления о властях предержащих.

Яркими живыми красками, гораздо выразительнее, чем Кедрин, описывает Вознесенский построенный храм, отдавая этому описанию целую главу (из семи):

Здесь купола — кокосы

и тыквы — купола.

И бирюза кокошников

Окошки оплела.

<…>

…А храм пылал в полнеба,

как лозунг к мятежам,

как пламя гнева —

крамольный храм!

И сразу вступает дружный хор врагов искусства, свободы, самой жизни, бояре, дьяки, купец голландский: шельмы, в бараний рог, не храм, а срам, надругательство, хула и украшательство.

Народ, как и у Кедрина, представлен лишь одним индивидуумом. У Кедрина это была непотребная девка, которая любуется красотой храма. У Вознесенского:

…мужик стоял, да посвистывал,

Все посвистывал, да поглядывал,

Да топор

рукой все поглаживал.

Непонятно, то ли мужик готов обрушиться с топором на «классовых врагов», царя и его подголосков (так, наверное, считали редакторы и цензоры), то ли перед нами та страшная стихия, которая снесет и царей, и бояр, и новый храм, и искусство, и вообще культуру («русский бунт, бессмысленный и беспощадный»).

Но пока, в следующей главке, перед нами разворачивается радостное буйство — праздник сотворения величайшего чуда — совершенного создания искусства. Это радость освобождения, торжество свободы, эйфория победы над тиранией:

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай,

Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей гуляй!

Гуляй!

Девкам юбки заголяй!

В этих стихах, бесшабашных, скоморошьих, разухабистых, с преобладанием хореических ритмов, отразилось пьянящее ощущение свободы, свежего ветра, наступившей весны после многолетних жестоких морозов. Оно было передано в картине Чухрая «Чистое небо» (1961) замечательными весенними кадрами (сразу после смерти Сталина): тает снег, крошатся ледяные глыбы, и освобожденная могучая река свободно несет свои воды.

Кончается главка задорным созидательным призывом: «Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов…» И вдруг вся эта радостная вакханалия труда и праздника разрешается зловещим вопросом и еще более зловещим ответом/вопросом:

Го-ро-дов?

Может, лучше — для гробов?. .

.

Некоторые исторические основания для подобного сомнения, зловещих вопросов были. Уже в 1956 году, всего через три года после начала оттепели, советскими войсками была жестоко подавлена Венгерская революция.

И следующая маленькая седьмая главка снова вводит тему тюремных стен, торжества зла, смерти, гибели искусства: «Поэмы нет. / Была в семь глав она — как храм в семь глав… Она у плахи. / Стоит в ночи… И руки о рубахи / Отерли палачи».

Поэма заканчивается «Реквиемом». Зловеще звучит его первая половина. Погибли созидатели, погибла поэма, погибла, гибнет и сама жизнь:

Вам сваи не бить, не гулять по лугам!

Не быть, не быть, не быть городам!

<…>

И женщины будут в оврагах рожать,

И кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.

И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

И в эту апокалиптическую картину врывается вдруг звонкий голос молодого, сильного, уверенного в себе автора: «Врете, / Сволочи, / Будут города <. ..> Я, / Вознесенский, / Воздвигну их!» Он — дитя оттепели. Свежий ветер повеял над страной, долгие годы задыхавшейся под пятой тирана, и поэт-архитектор громогласно провозглашает право художника (свое право) на созидание, творчество:

..> Я, / Вознесенский, / Воздвигну их!» Он — дитя оттепели. Свежий ветер повеял над страной, долгие годы задыхавшейся под пятой тирана, и поэт-архитектор громогласно провозглашает право художника (свое право) на созидание, творчество:

Я — парень с Калужской,

Я явно не промах,

В фуфайке колючей,

С хрустящим дипломом.

Я той же артели,

Что семь мастеров.

<…>

Я осуществляю в стекле и металле,

О чем вы мечтали,

О чем не мечтали…

Никакого почтительного ужаса перед тираном Вознесенский не испытывает, только омерзение и презрительную ненависть. И это отличает его поэму от «Зодчих». Однако победить это зло у смелого автора плохо получается. Радость созидания, победа прекрасного все время оборачивается то гробами, то палачами, готовыми уничтожить и красоту, и ее создателей. И радостная вакханалия пруда, праздника, созидания, победы завершается четырьмя зловещими строчками и «Реквиема», и всей поэмы:

… А вслед мне из ночи

Окон и бойниц

Уставились очи

Безглазых глазниц.

Очень талантливый, тонко чувствующий поэт в разгар оттепели, кажется, предвидел ее страшный конец: лязг советских танков по улицам Праги в 1968 году. А бескровная революция 1991 года на наших глазах окончательно завершилась конституционным переворотом 2020-го:

Уставились очи

Безглазых глазниц.

Как менялся облик столицы от Ивана Грозного до конца советской эпохи

Принято считать, что Петр I не любил Москву и мало о ней заботился. На деле же он стремился преобразовать город, не разрушая его и регулируя мельчайшие детали быта: распоряжался, например, чтобы продавцы калачей носили белые кафтаны, и законом закреплял типы ворот и сараев. T&P публикуют отрывок главы из книги искусствоведа, номинанта премии «Просветитель» Дмитрия Швидковского «От мегалита до мегаполиса: Очерки истории архитектуры и градостроительства» — о том, как с течением времени менялась московская городская среда.

«От мегалита до мегаполиса: Очерки истории архитектуры и градостроительства»

Историческое наследие архитектуры Москвы передает с достойными удивления достоверностью и полнотой национальное своеобразие народов России. В нашей истории художественный облик Москвы выражает особенности русского характера, возникшие в ходе веков. Столица легко отдавалась естественному течению жизни страны. Если же перемены навязывались насильно, то она сопротивлялась им с непобедимым упорством, растворяя новшества в своем обилии и сумятице.

В нашей истории художественный облик Москвы выражает особенности русского характера, возникшие в ходе веков. Столица легко отдавалась естественному течению жизни страны. Если же перемены навязывались насильно, то она сопротивлялась им с непобедимым упорством, растворяя новшества в своем обилии и сумятице.

Ни Грозный царь, ни император Петр Великий не смогли преобра зовать город по своей воле, сломить силу московских традиций. Один уехал в опричную Александрову слободу, другой основал Петербург. Больше них в изменении города преуспели больше вики. И все же вплоть до последних дней казалось, что не разо рвалась связь времен, несмотря на разрушения, смерти и строй ки, и в памяти Москвы остается зримой «вся судьба России».

Русь малют, иванов, годуновых —

Хищников, опричников, стрельцов,

Свежевателей живого мяса —

Чертогона, вихря, свистопляса —

Быль царей и явь большевиков, —

Максимилиан Волошин, из стихотворения «Северо-Восток». Средневековая Москва неповторимо отличалась от западных и от восточных городов. Она равно поражала англичан времени Шекспира, прибывавших ко двору Ивана Грозного, и членов персидских посольств, приезжавших к Борису Годунову. Средневековье создало ясную радиальнокольцевую планировку Москвы, с кольцами старинных укреплений и радиусами дорог, впоследствии ставших магистралями. Соединяющие их переулки составляют грандиозную сеть, покрывающую город, — тоже важнейшая из черт, оставшихся от Средневековья. В средневековую эпоху Москва пережила влияние Ренессанса, который попал в Россию вместе с воспитанной в Риме невестой Ивана III, наследницей византийского трона Софией Палеолог.

Средневековая Москва неповторимо отличалась от западных и от восточных городов. Она равно поражала англичан времени Шекспира, прибывавших ко двору Ивана Грозного, и членов персидских посольств, приезжавших к Борису Годунову. Средневековье создало ясную радиальнокольцевую планировку Москвы, с кольцами старинных укреплений и радиусами дорог, впоследствии ставших магистралями. Соединяющие их переулки составляют грандиозную сеть, покрывающую город, — тоже важнейшая из черт, оставшихся от Средневековья. В средневековую эпоху Москва пережила влияние Ренессанса, который попал в Россию вместе с воспитанной в Риме невестой Ивана III, наследницей византийского трона Софией Палеолог.

В Москве ХV и начала ХVI века работало больше строителей, родившихся в ренессансной Италии, чем во Франции или Англии.

Московская культура соприкасалась с Ренессансом в период высокого национального подъема, когда город становился столицей великого царства. Наша архитектура не могла тогда воспринять формы итальянского искусства, но в ней возник творческий порыв возрожденческой мощи, импульсы которого на протяжении столетий ощущались в художественном облике Москвы. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного или церковь Троицы в Никитниках были построены в формах, соединявших традиции Запада, Востока и России.

Церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного или церковь Троицы в Никитниках были построены в формах, соединявших традиции Запада, Востока и России.

ХVII век отчетливо запечатлен в памяти сегодняшнего города. Он стал в его архитектуре последним этапом развития традиций московского зодчества накануне восприятия им особенностей западного искусства Нового времени. Это столетие хочется назвать самым русским периодом в развитии архитектуры Москвы. Тогда уже стал затихать в ней византийский импульс и еще не победили европейские вкусы. Память московской архитектуры говорит о расцвете русской традиции накануне эпохи Петра Великого, о накоплении силы, необходимой для рывка вперед. […]

Кремлевские башни. Открытка. 1890-1905 годы

С восшествием на престол Екатерины II наступило в России время Просвещения в его европейской форме. По плану Николя Леграна 1775 года вместо колец укреплений в Москве появились бульвары. Кремль решено было перестроить по проекту Василия Баженова, превратив его в самый грандиозный в Европе ансамбль в духе классицизма. К счастью, это не состоялось, и древний облик сердца Москвы прожил еще полтора столетия. Классицизм был избран императрицей в качестве официального стиля городской застройки, обязательного для всей России, в том числе и для Москвы. Однако екатерининская Москва исчезла в пламени пожара 1812 года. Столица возродилась с необычайной быстротой. Возникла Москва ампирных особняков Афанасия Григорьева, Доменико Жилярди, Осипа Бове — камерных, уютных, с небольшими белыми колоннами на фоне темножелтых стен. Теперь уже в полной мере это был «город классицизма». Недаром говорится о Москве в грибоедовском «Горе от ума»: «Пожар способствовал ей много к украшенью».

К счастью, это не состоялось, и древний облик сердца Москвы прожил еще полтора столетия. Классицизм был избран императрицей в качестве официального стиля городской застройки, обязательного для всей России, в том числе и для Москвы. Однако екатерининская Москва исчезла в пламени пожара 1812 года. Столица возродилась с необычайной быстротой. Возникла Москва ампирных особняков Афанасия Григорьева, Доменико Жилярди, Осипа Бове — камерных, уютных, с небольшими белыми колоннами на фоне темножелтых стен. Теперь уже в полной мере это был «город классицизма». Недаром говорится о Москве в грибоедовском «Горе от ума»: «Пожар способствовал ей много к украшенью».

В 1917 году, в момент Октябрьской революции, Москва была одним из самых красивых и необычных городов мира, поражавших путешественников и своим обличием, и образом жизни. Нам нелегко сегодня даже представить ее себе во всем тогдашнем великолепии.

Мы долго жили тем наследием, что было оставлено ХIХ столетием: читали романы, сидели на бабушкиных креслах, сохраняли бронзовые подсвечники и массивные, давно сухие чернильницы. Мысли и чувства, рожденные тем веком, привычно наполняли нас, выживая, несмотря на все перемены, и проявляя стойкость при самых жестоких ударах. Именно они позволили сохранить в Москве память о русских традициях даже в советское время.

Мысли и чувства, рожденные тем веком, привычно наполняли нас, выживая, несмотря на все перемены, и проявляя стойкость при самых жестоких ударах. Именно они позволили сохранить в Москве память о русских традициях даже в советское время.

Говорят о «сорока сороков» московских церквей. «Сорок» — это условное обозначение группы храмов (в ней могло быть и меньше, и больше четырех десятков), находившихся в ведении одного из священников, призванного следить за порядком, и именовавшихся «благочинным». И все же церквей и часовен в городе было больше тысячи. Поскольку уже три века в моде было пятиглавие и почти везде имелись колокольни, то в силуэте города поднимались многие и многие сотни вертикалей, к которым нужно прибавить еще и увенчанные двуглавыми орлами высокие башни Кремля.

«Я побывал в четырех из пяти частей света… но чего-либо подобного московскому Кремлю я никогда не видел. Я видел прекрасные города… но Москва — это нечто сказочное… Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город: все кругом пестреет зелеными, красными и золочеными куполами и шпилями. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом неба бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал», — писал Кнут Гамсун в книге «В сказочной стране», опубликованной им на родине, в Норвегии, в начале 1900-х годов.

Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом неба бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал», — писал Кнут Гамсун в книге «В сказочной стране», опубликованной им на родине, в Норвегии, в начале 1900-х годов.

Кремль был много более пышным, чем сегодня. В ХХ веке он утратил древнейшую церковь Спаса на Бору, патриарший Чудов монастырь и Вознесенский монастырь с собором, где хоронили великих княгинь и цариц, а также церковь Св. Екатерины, стоявшую неподалеку от Спасских ворот. Кстати, до революции разрешалось въехать в своем экипаже в Боровицкие ворота, а из Спасских — выехать.

Памятник героям Плевны. Открытка. 1890-1905 годы

«Кремль, заключенный в огромную зубчатую стену, откуда сотни куполов выступают, точно шеи и клювы золотых птиц, тянущихся к свету, остается в моих глазах самой красивой из всех встречающихся в действительности феерий… Ясно, что люди, привыкшие видеть так много причудливой и как бы сверхъестественной красоты, должны стремиться, чтобы продолжить ее…» — писал Эмиль Верхарн, великий бельгийский поэт, посетивший Москву в 1914 году, в очерке «Московские воспоминания».

Москва в начале ХХ века буквально утопала в зелени садов, бульваров, незастроенных холмов и заливных лугов по берегам реки. Бульварное кольцо, к счастью, сохранилось, но сегодня нам трудно представить себе, что Садовое кольцо недаром так называлось. На нем тоже кое-где были устроены бульвары, например Новинский. В большей его части сады шли по краям широкой полосой, обрамляя проезжую часть, и почти все они оказывались разными, что создавало особую живописность — они принадлежали выходившим к кольцу владениям. Не говоря уже о садах особняков Замоскворечья или арбатских переулков, нужно вспомнить, что даже сменившие небольшие домики многоэтажные доходные здания обладали своими садами с сиренью, клумбами цветов летом, а зимой — ветвями деревьев, как будто специально предназначенными для украшения инеем.

«Земля трескается ото льда, и дороги покрываются алмазными и радужными бликами, ветви… деревьев отягощены снегом и похожи на длинные хвосты белых павлинов, спускающиеся до земли…» — писал Эмиль Верхарн в своих «Московских воспоминаниях».

Еще были живы перед революцией традиции московского быта. Вспомним о многочисленных крестных ходах и колокольном звоне. Трудно описать легендарные гастрономические совершенства московской кухни: от кулебяк «на четыре угла» (в каждом — другая начинка) до сладкой, украшенной цукатами гурьевской каши, настоящий рецепт которой, по всей видимости, утерян. Нельзя не сказать о рынках, разбросанных по всему городу и создававших такие насыщенные торговые пространства, что несмотря на недавно наступившее изобилие нелегко себе представить московские рынки начала ХХ века.

«…Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях, — все клюква, клюква, все красное. Ссыпают в щепные короба и ведра, тащат на головах… А вот и медовый ряд. Пахнет церковью, воском… Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту… А там — гусиный, куриный, утки, глухари, тетерки… И без весов, поштучно больше…» — вспоминал Иван Сергеевич Шмелев в книге «Лето Господне».

Памятник Александру Пушкину и Страстной монастырь. Открытка. 1890-1905 годы

Открытка. 1890-1905 годы

Москва отнюдь не была косным городом и только лишь цитаделью русской традиции. Напротив, в архитектуре древней столицы было больше, чем в императорском Петербурге, художественной свободы. Московские особняки оказывались, на мой взгляд, не в пример изысканнее петербургских, и в этом сказалось влияние театрального искусства — Художественного театра, Мамонтовской и Зиминской опер. Театральная мифология проникала в Москве в оформление особняков негоциантов, дававших деньги художникам, режиссерам и издателям журналов, посвященных современному искусству. Таких сказочно художественнонасыщенных жилищ, где царствовало искусство Серебряного века, как дом Морозовой на Спиридоновке или особняк Рябушинского на Никитской, не было в Петербурге. Даже работы первостепенных мастеров модерна — Ф. Лидваля или А. фон Гогена — в Северной столице оказывались сдержан нее, как-то суше, чем московские произведения Ф. Шехтеля.

Спустя девять лет после революции Федор Шехтель умер — то ли от голода, то ли скорее от горя.

Ему невозможно было перенести гибель той архитектурной культуры великого города, которой он посвятил жизнь.

После переезда в Москву в 1918 году большевистского правительства город изменился мгновенно, чтобы уже никогда не стать таким, каким он был в благословенное начало ХХ века.

«Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме и вот в течение этого времени до… 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом, ни одного — чтобы из нашего парадного… пропала бы хоть одна пара калош… В марте семнадцатого года в один день пропали… все калоши… и самовар у швейцара», — писал Михаил Афанасьевич Булгаков в повести «Собачье сердце».

В двадцатые годы родились сразу две Москвы. Одна — город перенаселенных, «уплотненных», бывших «буржуазных» квартир, которые заполнили жители разоренной провинции и деревни. Здесь возник «мир» нищеты и бытового неустройства, где керосинки приходилось ставить на бюро из красного дерева, и чад готовившейся (если она была) пищи поднимался к висевшим над примусом портретам предков. Постепенно жизнь в «коммунальной квартире» превратилась в законченный тип бытовой культу ры, а сама она — в архитектурный феномен, пример деградации жилого пространства, не часто встречавшийся в мировой истории, разве что после захвата варварами античных городов.

Постепенно жизнь в «коммунальной квартире» превратилась в законченный тип бытовой культу ры, а сама она — в архитектурный феномен, пример деградации жилого пространства, не часто встречавшийся в мировой истории, разве что после захвата варварами античных городов.

Но существовала одновременно и другая архитектурная Москва, вписавшая не менее яркие страницы в историю зодчества, чем Афины эпохи Перикла или Виченца времени Палладио. Столица РСФСР стала общепризнанной столицей искусства авангарда. И сегодня, когда прославленные зарубежные зодчие приезжают в Москву, они в большей степени стремятся увидеть здания клубов и собственный дом Константина Мельникова, чем даже соборы и церкви Кремля. В наследии архитектуры московского авангарда ярче, чем в любом другом городе мира, отразилось освобождение чистой формы от вековых оков тектонических традиций. В нем и сегодня может сохраниться залог будущего развития строительного искусства. Особенно если нам удастся спасти хотя бы основные памятники 1920-х годов от уничтожения и перестроек, чего печальная судьба того же дома Мельникова или дома коммуны Наркомфина нам пока не обещает.

Следующее радикальное изменение образа Москвы наступило в сталинское время, когда перемены приняли характер не авангардных экспериментов, а тотального преобразования города. История архитектуры в это время оказывается еще более противоречивой, чем в предшествующий период первых послереволюционных десятилетий. Мы слишком много тогда потеряли: более четырех сотен церквей, многие монастыри — Страстной, Симонов, Новинский, тысячи особняков и почти все сады, за исключением крупнейших парков. Еще более существенным стало изменение масштаба городского пространства, особенно ярко отмеченное превращением Тверской в широкую и помпезную улицу Горького и уничтожением бульваров Садового кольца. Совершенно иным стал силуэт города, утратившего большинство вертикалей взорванных церквей и колоколен.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильон «Сибирь». архитектор В.А. Ершов. 1939-1940 годы

Однако сталинская архитектура Москвы была в то же время последним великим взлетом классицизма в развитии мирового зодчества. Перед нею отступают безликопарадный американский федеральный стиль и более поздние «здания с колоннами» западных постмодернистов. Советский классицизм сохранил необычайную одаренность российской художественной культуры первой половины ХХ века, и лучшие произведения Ивана Жолтовского или Георгия Гольца столь же ярко передают свою эпоху, как и произведения авангардистов. Не менее важно и то, что, несмотря на идеологический диктат власти, архитекторы Москвы 1930–1950-х годов держали высоко планку профессионализма. Генеральный план города 1935 года заложил рациональную основу столичной Москвы и долго, практически до конца советской эпохи, несмотря на создававшиеся новые планы, оставался основой пространственной структуры города ХХ века.

Перед нею отступают безликопарадный американский федеральный стиль и более поздние «здания с колоннами» западных постмодернистов. Советский классицизм сохранил необычайную одаренность российской художественной культуры первой половины ХХ века, и лучшие произведения Ивана Жолтовского или Георгия Гольца столь же ярко передают свою эпоху, как и произведения авангардистов. Не менее важно и то, что, несмотря на идеологический диктат власти, архитекторы Москвы 1930–1950-х годов держали высоко планку профессионализма. Генеральный план города 1935 года заложил рациональную основу столичной Москвы и долго, практически до конца советской эпохи, несмотря на создававшиеся новые планы, оставался основой пространственной структуры города ХХ века.

Более страшный удар по художественному своеобразию Москвы был нанесен хрущевской «оттепелью». Прежде всего вследствие обновления коммунистической утопии после падения «культа личности». Исторический город утонул в панельных новостройках, занявших многократно большую площадь, чем Москва начала ХХ столетия. В социальном смысле индустриальное домостроение сыграло положительную роль, преодолев ужас «коммуналок». При существовавшей в 1960-х годах концентрации населения в Москве вряд ли был выход более быстрый и дешевый. На этом фоне невероятно возрастала роль исторического центра, но еще острее вставал вопрос, как он должен измениться с приближением коммунизма, наступление которого было обещано Хрущевым в ближайшие десятилетия.

В социальном смысле индустриальное домостроение сыграло положительную роль, преодолев ужас «коммуналок». При существовавшей в 1960-х годах концентрации населения в Москве вряд ли был выход более быстрый и дешевый. На этом фоне невероятно возрастала роль исторического центра, но еще острее вставал вопрос, как он должен измениться с приближением коммунизма, наступление которого было обещано Хрущевым в ближайшие десятилетия.

При такой нацеленности в будущее памятники прошлого не могла ожидать оптимистическая судьба. Новое в исторической Москве должно было стать прообразом грядущих победоносных перемен. И Кремль вновь подвергся варварскому вмешательству при появлении Дворца съездов. Зарядье, один из старейших районов города, было раздавлено «крупнейшей в мире» гостиницей «Россия». Лучшую часть арбатских переулков смел проспект Калинина.

Не менее опасной оказалась и номенклатурная перестройка центра города, которая не афишировалась, но заползала едва ли не во все самые уютные уголки Москвы. Это началось в тех же арбатских переулках, сначала скромно — с малоэтажных и почти неприметных зданий. С развитием брежневского режима элитные дома из светлого кирпича превратились в «башни» и стали быстро увеличиваться в числе. По своему характеру, замкнутому и неприступному, эти здания явили собой прямую противоположность обжитым коммуналкам «арбатских дворов», миф о которых создала московская поэзия Булата Окуджавы.

Это началось в тех же арбатских переулках, сначала скромно — с малоэтажных и почти неприметных зданий. С развитием брежневского режима элитные дома из светлого кирпича превратились в «башни» и стали быстро увеличиваться в числе. По своему характеру, замкнутому и неприступному, эти здания явили собой прямую противоположность обжитым коммуналкам «арбатских дворов», миф о которых создала московская поэзия Булата Окуджавы.

Столица СССР подошла к моменту распада советской империи огромным, в основном новым, за счет дальних районов, городом со все еще неплохо сохранившимся историческом центром. К этому присоединились архитектурные памятники ХХ столетия: постройки модерна, советского авангарда и сталинского классицизма — зримые воспоминания самого победоносного и гибельного века российской истории. Соединение градостроительных структур и построек древних эпох в пространстве, рожденном советской жизнью, и наиболее ярких зданий ХХ века создало новое своеобразие Москвы, неповторимое и впечатляющее. Конец советской эпохи, как вcякий рубеж огромного исторического масштаба, оставил архитекторам и всем тем, кто должен был определить дальнейшее развитие Москвы, больше вопросов, чем ответов. Сможет ли столица новой России приобрести облик западного города? Не лучше ли попытаться найти свой архитектурный путь? И едва ли не главная проблема — помогут или помешают этому подлинные следы восьми веков, которые прожила Москва?

Конец советской эпохи, как вcякий рубеж огромного исторического масштаба, оставил архитекторам и всем тем, кто должен был определить дальнейшее развитие Москвы, больше вопросов, чем ответов. Сможет ли столица новой России приобрести облик западного города? Не лучше ли попытаться найти свой архитектурный путь? И едва ли не главная проблема — помогут или помешают этому подлинные следы восьми веков, которые прожила Москва?

Храм на Лобном месте: рубил ли Иван Грозный головы своим зодчим | Статьи

Долгое время точная дата возведения собора Покрова Богородицы, что на Рву, в быту чаще именуемого собором Василия Блаженного, была не известна. И лишь в середине XX века во время реставрационных работ была обнаружена «храмозданная» надпись, сообщавшая, что в присутствии государя и его сыновей храм был торжественно освящен митрополитом Макарием 29 июня (12 июля по новому стилю) 1561 года. В этот день «Известия» вспоминают о неразгаданных тайнах Покровского собора.

Фото: commons. wikimedia.org

wikimedia.org

Картина Джакомо Кваренги «Покровский собор и Спасская башня Кремля», 1797 год

«Казань брал. Астрахань брал…»

Отправляясь в поход на Казанское ханство и прося заступничества у небесных сил, молодой государь Иван Васильевич прилюдно поклялся, что в случае успеха отблагодарит Всевышнего строительством храма. Это был поворотный момент в судьбе московского царства. Во-первых, присоединение Поволжья существенно увеличивало территорию страны, одновременно открывая путь на восток к Уралу и Сибири. А во-вторых, взятие Казани было важнейшим символическим актом: триста лет наши предки возили туда дань, а теперь ордынская столица сама подпадала под руку московского царя.

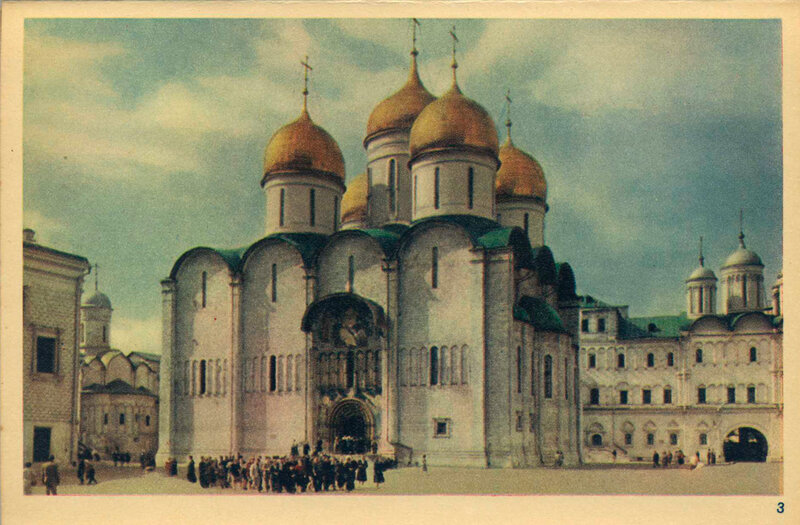

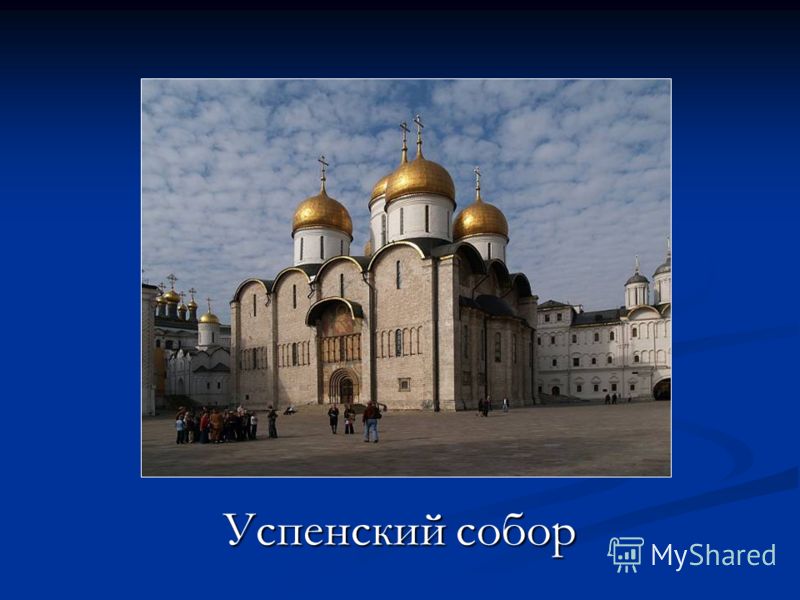

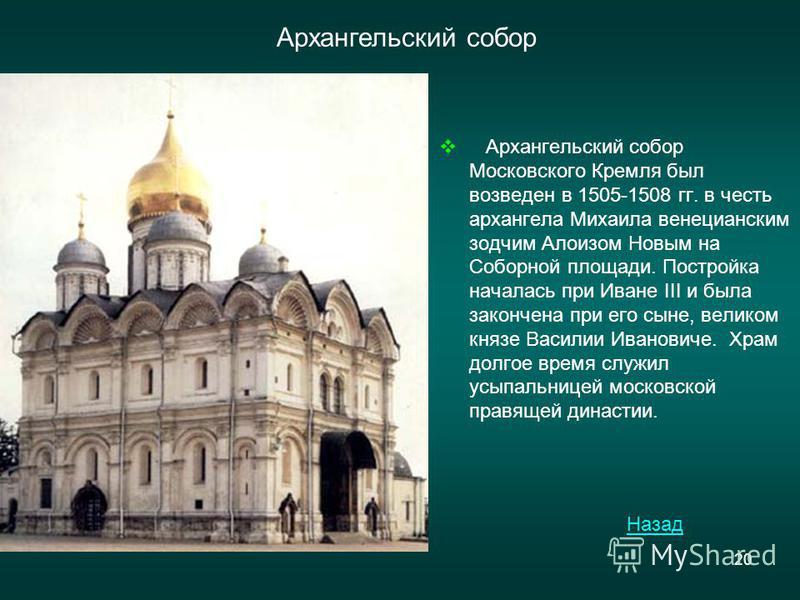

В Кремле уже стояли построенные итальянскими мастерами Успенский и Архангельский соборы, великолепные звонница и колокольня Ивана Великого. Места в «сердце» Москвы для строительства нового храма было немного, к тому же он не задумывался как кафедральный и вполне мог быть несколько отдален от центра.

Фото: commons.wikimedia.org

План Москвы из «Записок о Московии», издание 1556 года. Кремль и его окрестности

Как известно, поход был удачным, Казанское ханство пало, следом подчинено было и Астраханское ханство. Волга превратилась в великую русскую реку — теперь от истоков до устья ее контролировали московские цари. Иван Грозный вернулся с победой и немалой добычей, а значит, пришла пора сдержать данное слово и строить храм. Здесь и начинаются загадки и легенды.

Волга превратилась в великую русскую реку — теперь от истоков до устья ее контролировали московские цари. Иван Грозный вернулся с победой и немалой добычей, а значит, пришла пора сдержать данное слово и строить храм. Здесь и начинаются загадки и легенды.

Чудо чудное

Первая загадка — сам собор, его форма. Большинство историков вынуждены констатировать, что храм Покрова на Рву не имеет прообразов и совершенно выбивается из логической цепочки развития русского церковного зодчества. Если построенные итальянцами за полвека до этого кремлевские соборы в целом сохраняли владимирскую традицию, лишь дополняя ее различными новыми элементами, то Покровский собор перечеркивал все каноны. Помимо новаторской трактовки привычных для православных храмов элементов, исследователи находят в нем черты готики, Ренессанса, персидское и даже индийское влияние.

Фото: commons.wikimedia.org

Строительство собора. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI века

Вторая загадка: кто же построил этот чудо-храм? Раз зодчему доверили сооружение такого значимого объекта, очевидно, что это был признанный опытный мастер. Но тогда возникает вопрос: что он построил ранее, чем заслужил доверие царя? Даже если учесть, что имена зодчих не всегда оставались в письменных источниках, архитектора можно узнать по творческому «почерку», каким-то любимым деталям, пропорциям. Но ничего подобного исследователям обнаружить не удалось. И совершенно непонятно, куда потом пропал создатель храма, почему мы не видим других, более поздних его работ. Видимо, именно эта неопределенность стала причиной рождения легенды о том, что грозный царь приказал ослепить мастера (или мастеров), чтобы он не мог построить ничего подобного. Первым это предположил Адам Олеарий в «Описании путешествия в Московию», а потом легенда пошла гулять по миру. Хотя никаких исторических подтверждений она не имеет.

Основная причина «таинственности» вокруг Покровского собора — отсутствие современных ему письменных источников, которые или вообще не существовали, или погибли. Виной тому и регулярные пожары, и сложные отношения царя Ивана с церковью (а летописание по большей части велось в монастырях), и опричнина, и последующие неурядицы Смутного времени. Так или иначе, время не сохранило точных данных ни об истории строительства собора, ни о его создателях. Есть лишь косвенные упоминания в текстах, прямого отношения к собору не имеющих. Например, в «Сказании о перенесении чудотворного образа Николая чудотворца» (в составе третьей редакции «Жития святителя Ионы») или в тексте «Русского Летописца от начала Русской земли до восшествия на престол царя Алексея Михайловича». Памятники эти довольно поздние, написаны через много лет после строительства собора. В первом есть такая фраза: царь (Иван IV) после взятия города Казани

Автор цитаты

«вскоре поставиша церкви древяны, седмь престолов, иже быти окрест осмаго болшаго престола, церкви каменный, близ мосту Фроловских ворот надо рвом.

И потом дарова ему бог дву мастеров руских, по реклу Постника и Барму, и быша премудрии и удобни таковому чюдному делу»

Фото: commons.wikimedia.org

Собор Василия Блаженного из «Книги об избрании на царство царя и великого князя Михаила Фёдоровича», 1672–1673 годы

Идея о том, что церкви сначала были деревянными, а потом каменными, легла на душу многим исследователям, поскольку это давало возможность стилистически связать Покровский собор с традициями русского деревянного зодчества. Там действительно можно увидеть и «куст глав», и шатровую форму, и другие элементы. С другой стороны, технологический подход к возведению каменных и деревянных храмов был настолько различен, что трудно говорить о простом переносе каких-то привычных элементов деревянных храмов на каменные. Но автор явно использовал мотивы деревянного зодчества, таким образом переосмысливая традицию каменного строительства, что уже было ломкой стереотипов. К тому же из текста очевидно, что первоначально построенный храм был не частью нынешнего собора, а совершенно иным сооружением, которое было потом полностью разобрано.

Постник, Барма или заезжий гений

Автор цитаты

«Того же году (7068–1560) повелением царя и государя и великого князя Ивана, зачата делати церковь обетная еже обещался в взятие Казанское Троицу и Покров и семь приделов еже именуется на рву, а мастер был Барма с товарищи»

Фото: РИА Новости/Юрий Каплун

Репродукция эскиза декорации художника Федора Федоровского к опере композитора Михаила Глинки «Иван Сусанин»

Никакого Постника уже нет, только Барма. А еще до нас дошел подлинник царского указа от 15 декабря 1555 года, направленного в Новгород дьякам Федору Еремееву и Казарину Дубровскому, в котором государь повелевал

А еще до нас дошел подлинник царского указа от 15 декабря 1555 года, направленного в Новгород дьякам Федору Еремееву и Казарину Дубровскому, в котором государь повелевал

Автор цитаты

«псковскому диаку Шершню Билибину, да старостам псковским Богдану Ковырину, да Семену Мизинову, да с ними церковному и городовому мастеру Поснику Яковлеву да каменщиком псковским Ивашку Ширяю с товарыщы, к весне, в Казани новой город Казань камен делати, выбрати двесте человек псковских каменщиков, стенщиков да ломцов, сколько будет человек пригоже»

Здесь фигурирует мастер Постник Яковлев, но нет Бармы. А если допустить чередование в упоминаниях его имени и прозвища, то речь может идти об одном человеке — Постнике Яковлеве по прозвищу Барма. Есть здесь и четкое указание на псковское происхождение мастера и его работу в Казани.

Последнее документальное свидетельство относится к 1633 году. Это запись в рукописи Судебника 1550 года, гласящая, что документ хранился у «стряпчего и слуги московские службы Дружины Тарутьева сына Посникова, по реклу Бармы». Возможно, это еще одно подтверждение того, что Постник и Барма — имя и прозвище одного человека. После работы в Москве Постник Яковлев по прозвищу Барма был командирован в Казань, где возводил крепость и соборы. Точных данных нет, но по художественному почерку специалисты склонны считать его работами Благовещенский сбор и Спасскую церковь Казанского кремля и, возможно, Успенский и Никольский храмы в Свияжске — небольшой крепости, заложенной Иваном IV в качестве форпоста для взятия Казани.

Возможно, это еще одно подтверждение того, что Постник и Барма — имя и прозвище одного человека. После работы в Москве Постник Яковлев по прозвищу Барма был командирован в Казань, где возводил крепость и соборы. Точных данных нет, но по художественному почерку специалисты склонны считать его работами Благовещенский сбор и Спасскую церковь Казанского кремля и, возможно, Успенский и Никольский храмы в Свияжске — небольшой крепости, заложенной Иваном IV в качестве форпоста для взятия Казани.

Фото: commons.wikimedia.org

Иван IV (Грозный). Портрет из Царского титулярника

До конца XIX столетия о создателях храма не было ничего известно, что лишь подкрепляло уже упомянутую легенду об их ослеплении Иваном Грозным. Первые данные о зодчем появились лишь в 1896 году, благодаря изысканиям священника Ивана Кузнецова, обнаружившего упомянутые летописные источники в закромах Румянцевского музея. Его сведениями воспользовался известный историк и археолог И.Е. Забелин, правда, он считал, что Барма и Постник это разные люди. Без всякой критики эта версия и царила до недавнего времени, кочуя по туристическим буклетам и школьным учебникам. Сейчас большинство ученых относятся к ней скептически.

Без всякой критики эта версия и царила до недавнего времени, кочуя по туристическим буклетам и школьным учебникам. Сейчас большинство ученых относятся к ней скептически.

Во-первых, достоверность используемых письменных источников крайне сомнительна, а во-вторых, уж очень сильно выбивается Покровский собор из традиций новгородско-псковской архитектуры и других творений «церковного и городового мастера» Постника Яковлева. В последней посвященной собору значительной работе профессора А.Л. Баталова («Собор Покрова на Рву: история и иконография архитектуры») предпочтение отдается версии, что собор построил специально приглашенный зарубежный архитектор. Он вдохновлялся традициями русского зодчества (каменного и деревянного), переосмысливая их в духе европейского Ренессанса. Впрочем, крепких доказательств этого варианта тоже нет, так что вопрос авторства собора по сей день можно считать дискуссионным.

Изящный хаос

Считается, что по замыслу митрополита Макария Покровский собор и построенное в то же время Лобное место составляют единую библейскую композицию: храм символизировал Небесный Иерусалим, а Лобное место — Голгофу. Кстати, собор раньше иногда называли Иерусалимским, как и Фроловские ворота Кремля.

Кстати, собор раньше иногда называли Иерусалимским, как и Фроловские ворота Кремля.

Покровский собор — это даже не один, а девять (первоначально) храмов, объединенных одной темой. Каждый из них символизирует конкретное событие казанской кампании и посвящен святому, в день почитания которого оно произошло. В день поминовения Александра Свирского и Трех Патриархов Константинопольских (12 сентября по новому стилю) была одержана победа над войском царевича Епанчи, спешившего из Крыма на помощь татарам. В день Григория, просветителя Великой Армении (13 октября по новому стилю), была взорвана Арская башня. Ну а в день Киприана и Иустины (15 октября по новому стилю) начался последний штурм Казани. Еще три придела по аналогичным причинам посвящены Николаю Великорецкому, Варлааму Хутынскому и празднику Входа Господня в Иерусалим. Центральный же престол назван в честь Покрова Богородицы, ибо в ее день — 14 октября состоялся главный штурм Казани.

Фото: commons.wikimedia. org

org

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года

Зодчий возвел все церкви (или приделы) на едином белокаменном подклете, сохранив относительную независимость каждой — первоначально они даже имели разные входы. Отсюда эта удивительная форма: возвышающийся центральный шатер с луковичной главкой, четыре купола поменьше по сторонам света и еще четыре по диагонали. Мог получиться хаос, но благодаря изумительным пропорциям вышел настоящий шедевр. Изящный, легкий, в то же время замысловатый и сложный храм несет явные черты деревянного зодчества, перекликаясь с мотивами резных церквей русского севера. Для своего времени он был огромным (65 метров) и до 1600 года (когда был надстроена колокольня Ивана Великого) оставался самым высоким зданием Москвы.

Собор сделан из восьми разных видов кирпича, что позволило богато декорировать фасады, «стояки», барабаны и даже купола. Правда, первоначально купола не имели такой витиеватой формы, она появилась при царе Федоре Иоанновиче. Храм тогда был двуцветным, красно-белым — современная яркая окраска появилась позже, в конце XVII века (по другой версии, даже в XVIII-м, при Екатерине), когда храм ремонтировали после пожара. Тогда же галереи были покрыты и застеклены, появилось парадное крыльцо, а колокольню соединили с основным зданием.

Храм тогда был двуцветным, красно-белым — современная яркая окраска появилась позже, в конце XVII века (по другой версии, даже в XVIII-м, при Екатерине), когда храм ремонтировали после пожара. Тогда же галереи были покрыты и застеклены, появилось парадное крыльцо, а колокольню соединили с основным зданием.

Блаженный Василий

За долгие годы собор несколько раз достраивался, поэтому у него не изначальные девять, а одиннадцать куполов. Первая «модернизация» относится к 1588 году и связана с именем известного московского блаженного по имени Василий.

Фото: commons.wikimedia.org

Изображение Святого Василия Блаженного у Покровского собора, сделано до XIX века

В 16 лет бывший подмастерьем у сапожника юноша обрел прозрение и дал обет юродства. Он отказался от всех материальных радостей жизни — постоянно соблюдал пост, отягощал себя веригами, ходил в лохмотьях и босиком, спал на паперти. Ему приписывают множество чудес: он видел будущее, обличал воров и казнокрадов, делился скудным подаянием со страждущими, исцелял тела и души людей. Говорят, к нему прислушивался сам Иван Грозный. Известно, что после смерти Василия (в 1557 году — судя по всему, юродивому было уже за 90!) царь лично нес его гроб вместе с боярами, а отпевал юродивого сам митрополит Макарий. А потом на могиле Василия стали происходить чудеса.

Говорят, к нему прислушивался сам Иван Грозный. Известно, что после смерти Василия (в 1557 году — судя по всему, юродивому было уже за 90!) царь лично нес его гроб вместе с боярами, а отпевал юродивого сам митрополит Макарий. А потом на могиле Василия стали происходить чудеса.

В 1588 году Василий был причтен к лику святых, и тогда же его перезахоронили в Покровском соборе, для чего по приказу царя Федора Иоанновича был построен специальный придел. Это был единственный отапливаемый придел, поэтому в холодное время службы шли именно в нем. Возможно, поэтому и прижилось народное название храма — собор Василия Блаженного.

О чьей истории повествует стихотворение Д. Кедрина «Зодчие»?

ответы викторина стихотворение посвящение кедрин зодчие

Только в сентябре: получи кредитку по акции с бонусом 2000р. и годом без % Получить карту

Вопрос из викторины, нужно выбрать правильный вариант:

- A. Бартоломео Растрелли;

- B.

Матвея Казакова;

Матвея Казакова; - C. Постника Яковлева;

- D. Константина Тона.

Похвалить 1 Пожаловаться

4 ответа

И призвал зодчих ко двору Иван Васильевич

Чтобы правильно ответить, надо было либо смотреть как Боярский с Познером у Диброва на интеллектуальной викторине отвечали 11 февраля, либо обратиться, непосредственно, к первоисточнику, к стихотворению Кедрина. Я сначала сами стихи прочитала.

Смотрите, дело времен Ивана Грозного касается, а значит архитекторов того времени следует искать. Пришлось познакомиться со всеми четырьмя фамилиями.

Казаков и Растрелли не вызвали особых трудностей, ибо роскошные архитектурные творения, составляющие красоту Санкт-Петербурга и Москвы, ещё свежи в памяти после недавних визитов туда. Растрелли — это выражение вкусов Анны Иоанновны, стиль русское барокко. Казаков — это «дух» Екатерины Второй, зарождение классицизма. .. Хотя и считают, что Екатерина Великая в глазах ее сына Павла 1-го была эдакой помпезной во вкусах «особой», и вроде даже именно Павлу принадлежит первенство в классическом исполнении интерьеров (вкусы были продиктованы военным аскетизмом императора), все же, именно Казакова, называют одним из основоположников этого направления в русской архитектуре, начавшем «творить» во времена царствования «Фике».

.. Хотя и считают, что Екатерина Великая в глазах ее сына Павла 1-го была эдакой помпезной во вкусах «особой», и вроде даже именно Павлу принадлежит первенство в классическом исполнении интерьеров (вкусы были продиктованы военным аскетизмом императора), все же, именно Казакова, называют одним из основоположников этого направления в русской архитектуре, начавшем «творить» во времена царствования «Фике».

Константин Тон — это много позже, это времена Николая Первого. Поэтому сей вариант также активно не рассматривался в качестве ответа.

Вернемся к Ивану Грозному и… Василию Блаженному

На картине видно, что стихотворение об одном (двух)? из зодчих, который участвовал в сооружении этого шатрового (в таком стиле построен собор) чуда на Красной площади. Барма, Постник Яковлев, один или двое (т.к. разные версии о количестве зодчих имеются) — ответ.

Замечу, что именно Владимир Познер дал такую версию, вспомнив о легенде об ослепленных, по приказу царя, двух архитекторах из-за того, чтобы более не могли они соорудить «лепоты», что у «Василия Блаженного» получилась. Причем, Познер, а он журналист начитанный, не говорил, что легенду опровергли. Посему, как вариант, держим в уме двух зодчих времен Ивана Грозного, имя которого (которых) прозвучало в эфире одной из программ на ОРТ.

Причем, Познер, а он журналист начитанный, не говорил, что легенду опровергли. Посему, как вариант, держим в уме двух зодчих времен Ивана Грозного, имя которого (которых) прозвучало в эфире одной из программ на ОРТ.

Далее, для разнообразия своих знаний, дополнительно окунемся в недра возникновения шоколада. Вопрос:»История шоколада, интересные факты, связанные с появлением шоколада? Или же разомнемся на вопросе из кроссворда:»Юриспруденция» в рамках истории, как называется?»

Похвалить 6 Пожаловаться

Стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие», написанное в 1938 году, повествует о строительстве Храма Покрова Божьей Матери на Рву или как его величают в народе, собора Василия Блаженного, который был построен в честь взятия Казани по указу Ивана Грозного.

Храм этот строили два зодчих Барма и Иван Яковлев по прозвищу Постник 1555 — 1561 годах.

Ходит легенда, что Иван Грозный был восхищен красотой и великолепием храма и приказал ослепить зодчих, дабы они больше не смогли построить ничего подобного.

Но это только легенда и даже существует мнение, что Постник и Барма _ это одно и то же лицо.

Собор Василия Блаженного имеет абсолютно разные купола и по расцветке, и по фактуре украшений. Еще одна интересная особенность собора Василия Блаженного в том, что с какой стороны не подойди к храму, кажется, что это и есть главный вход.

Само же стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие», просто завораживает своей силой и прямотой описания того времени и тех жестоких нравов, царивших в обществе. Поражает то, как «отблагодарил» Государь зодчих, приказав выколоть им глаза.

Я раньше не читала и не слышала этого стихотворения, но когда стала искать ответ на вопрос викторины, то нашла на YouTube стихотворение Дмитрия Кедрина в исполнении Дмитрия Назарова, которое меня очень поразило.

Если вам интересна эта тема, то советую послушать.

Правильным ответом на вопрос викторины будет — Постник Яковлев.

Может вам будет интересно узнать:

- История создания первого автомобиля?

- История песни «Отчего так в России березы шумят»

- Общая баня в Финляндии, где прочитать статьи об истории общей бани?

Похвалить 1 Пожаловаться

Кедрин. «Зодчие»

С первых строк понимаешь, что в стихотворении описывается история строительства храма Василия Блаженного, у Кедрина это произведение считается одним из самых известных. Вокруг строительства храма ходило много слухов и мифов, некоторые тайны не разгаданы до сих пор.

Считается, что в строительстве принимали участие двое зодчих, в стихотворении Дмитрия Кедрина также упоминается двое молодых мастеров, это Барма и Постник Яковлев.

Но есть и другое мнение, что строил один человек — Постник Яковлев, а Барма — это его прозвище. В стихотворении написано, что мастера были ослеплены по приказу Ивана Грозного, но и этот факт также ставится под сомнение, официальных подтверждений нет, также нет упоминания об этих зодчих в летописях времен строительства.

В стихотворении написано, что мастера были ослеплены по приказу Ивана Грозного, но и этот факт также ставится под сомнение, официальных подтверждений нет, также нет упоминания об этих зодчих в летописях времен строительства.

Как бы там ни было, нас интересует стихотворение, а в нем описывается история — Постника Яковлева.

Почитайте также:

- Какая зарубежная страна стала первой, где побывал Владимир Высоцкий?

- Кому Людвиг ван Бетховен посвятил свою Героическую симфонию?

Похвалить 0 Пожаловаться

Дать ответ и заработать:

Cимволов:

О чьей истории повествует стихотворение Д. Кедрина «Зодчие»? Дмитрий Кедрин

Добрый день. У нас продолжается курс «Сто лет — сто лекций». И сегодня у нас 1940 год, в котором, правду сказать, ничего особенно радостного в русской литературе не произошло, кроме выхода небольшим тиражом изуродованного сборника стихов Дмитрия Кедрина «Свидетели».

Кедрин готовил этот сборник десять лет, тринадцать раз получал его на доработку. Сначала эта книга называлась «Русские стихи», слово это, «русские», еще не было официально реабилитировано, потому что русским, а не советским, стало можно называть все отечественное только в начале войны. Но и тогда, в 1942 году, сборник под названием «Русские стихи» Кедрину зарезали. Зарезали его сборник «День гнева», где была собрана его военная публицистика. Он удивительным образом был невезуч в русской литературе. Не зря он в 1944 году писал жене: «Мне скоро 40, жизнь сгорела бездарно. Друзей у меня нет, читателей я не вижу, и всему виной ремесло, которое выбрал я, точнее, которое выбрало меня».

Тем не менее, каким-то нечеловеческим образом Кедрину в 1940 году удалось напечатать довольно многое. Сначала драматическую поэму «Рембрандт», которую он считал одним из лучших своих произведений, и правильно считал, потому что, пожалуй, две хороших пьесы в стихах, ну три, было в русской литературной традиции. Кедринский «Рембрандт», поэма Антокольского «Франсуа Вийон» и «Давным-давно» Гладкова. Все остальные образцы, конечно, не выдерживают критики. Во-вторых, Кедрину в 1940 году удалось напечатать свое ныне самое известное произведение. Это, конечно, баллада «Зодчие».

Кедринский «Рембрандт», поэма Антокольского «Франсуа Вийон» и «Давным-давно» Гладкова. Все остальные образцы, конечно, не выдерживают критики. Во-вторых, Кедрину в 1940 году удалось напечатать свое ныне самое известное произведение. Это, конечно, баллада «Зодчие».

Если искать Кедрину какой-то аналог, сравнивать его с великими авторами XIX столетия, пожалуй, он больше всего похож на Алексея К. Толстого. Та же великолепная чеканка формы, то же пронзительное лирическое чувство, удивительно сильное, та же любовь к историческим сюжетам. Причем, если, скажем, Антокольский всю жизнь отрицал, что он имеет в виду прямые исторические аналогии, он писал: «Я такой пошлости никогда не могу себе позволить». Но на самом то деле, конечно, всякий поэт, обращаясь к истории, имеет в виду аналогии. Не случайно Алексея Толстого больше всего интересовало время Ивана Грозного, когда русская матрица начинала закладываться. И эта же эпоха больше всего волновала Кедрина.

Надо было обладать большим талантом и смелостью, чтобы в 1940 году, когда уже главной исторической фигурой был Иван Грозный, а Петр уже был задвинут на дальнюю полку, вот в этом году напечатать стихотворение, в котором Иван Грозный представал зверем, злодеем. Кедрин излагает в «Зодчих» довольно распространенную,и в общем, не имеющую под собой никакого основания, легенду, но судить об эпохе, судить о людях, надо не столько по фактам, сколько по тем легендам, которые от этой эпохи остаются. Ну вот, например, мы все знаем, что Мать Мария не перешивала свой номер другой узнице и не шла за нее в газовую камеру, а умерла от дизентерии в марте 1945 года, но легенда такая осталась, и все мы уверены, что Кузьмина-Караваева пошла в газовую камеру за другого человека. Почему так? Да потому, что это вытекает из всей логики ее судьбы.

Кедрин излагает в «Зодчих» довольно распространенную,и в общем, не имеющую под собой никакого основания, легенду, но судить об эпохе, судить о людях, надо не столько по фактам, сколько по тем легендам, которые от этой эпохи остаются. Ну вот, например, мы все знаем, что Мать Мария не перешивала свой номер другой узнице и не шла за нее в газовую камеру, а умерла от дизентерии в марте 1945 года, но легенда такая осталась, и все мы уверены, что Кузьмина-Караваева пошла в газовую камеру за другого человека. Почему так? Да потому, что это вытекает из всей логики ее судьбы.

И вот из всей логики правления Ивана Грозного вытекает то, что он убил своего сына, хотя сына он, как выясняется теперь, не убивал. Выясняется, в частности, и то, что Барма и Постник, строители главного шедевра русской архитектуры, строители храма Василия Блаженного, ослеплены не были. Но действительно, легенда такая возникла без каких-либо оснований, если не считать того, что основанием для нее была вся деятельность Ивана Грозного. Действительно, это очень в его духе, сначала спросить, можете ли вы, как сказано у Кедрина,

Действительно, это очень в его духе, сначала спросить, можете ли вы, как сказано у Кедрина,

«Смерды!

Можете ль церкву сложить

Иноземных пригожей?»

«Можем!

Прикажи, государь!»

И ударились в ноги царю.

И потом он опять их спрашивает: «А можете сложить лучше этого храма?» «Можем», — отвечают зодчие.

И тогда государь

Повелел ослепить этих зодчих,

Чтоб в земле его

Церковь

Стояла одна такова,

Чтобы в Суздальских землях

И в землях Рязанских

И прочих

Не поставили лучшего храма,

Чем храм Покрова!

Естественно, довольно сильные исторические вольности, масса отступлений от фактов, но в любом случае, все, что мы знаем о Барме и Постнике, это их имена. Вот Барма и Постник — двое зодчих, которые построили лучший русский храм. А в результате возникает легенда, что дабы никакого храма лучше построено не было, их приказали ослепить. Даже тут есть определенные разночтения в их возрасте, и в том, какой, собственно, храм это был, и где он стоял, но вот то, что Грозный приказал такой построить, а потом ослепил исполнителей, это дожило до XX века. И именно эту легенду в 1938 году обрабатывает Кедрин, и в 1940 году это стихотворение наконец печатает.

Даже тут есть определенные разночтения в их возрасте, и в том, какой, собственно, храм это был, и где он стоял, но вот то, что Грозный приказал такой построить, а потом ослепил исполнителей, это дожило до XX века. И именно эту легенду в 1938 году обрабатывает Кедрин, и в 1940 году это стихотворение наконец печатает.

Как это получилось, как ему это удалось? Очень многие исследователи его творчества, и российские, и зарубежные, искренне недоумевают, каким образом можно было напечатать в 1938 году его стихотворение «Легенда об Алене-старице». Все прекрасно понимают, что Алена Арзамасская, о которой идет речь, это звероватый такой персонаж, страшная сподвижница Степана Разина, которую потом в Москве долго пытали, и возраста мы ее тоже не знаем, потому что старица не означает возраст, это означает, что она, видимо, из беглых монахинь. Мы вообще ничего не знаем про Алену Арзамасскую, но главное, чего мы не понимаем, это каким образом Кедрину удается в 1938 году напечатать стихи:

Все звери спят.

Все птицы спят,

Одни дьяки

Людей казнят.

Вот эта страшная картина пыточного застенка, которая там нарисована, и страшные слова Алены-старицы: «Сегодня — нас, а завтра — вас!», каким образом это все проскочило через советскую цензуру?

Понятно, что Сталин очень любил исторические произведения, но на самом деле тут просто господь каким-то образом помог, потому что Кедрин очень мало знал удачи в своей жизни. А вот то, что он напечатал при жизни «Алену» и «Зодчих», это безусловная и принципиальная удача.

Судьба этого человека вообще странная и темная. Он родился в 1907 году, причем родился вне брака. Его усыновила потом семья старшей сестры, а мать его, Ольга, она родила его от случайного беглого романа. Он жил все свое детство, проведенное в Екатеринославе, он жил на попечение большой, интеллигентной, культурной, не слишком богатой семьи, которая с очень ранних лет приучала его к поэзии. Сам он сочинять начал лет с шести-семи. Он переехал в Москву, в Москве честно не скрыл, что на Украине просидел год. Сидел он с 1928 по 1929 за то, это вот новая, вернувшаяся с нам статья, за то, что называется «недонесение». Он знал, что у его друга отец — офицер-колчаковец, и он не донес, и за это год получил. Правда, дали ему два, но он выпущен был досрочно. Он не скрывал этого факта ни в одной из своих анкет. Несколько раз ему предлагали стать осведомителем НКВД, и всякий раз он умудрялся отказаться. Вот это удивительная кедринская черта, в самом деле, мы можем себе представить Кедрина в какой угодно функции, в какой угодно социальной роли, но не можем его представить ни палачом, ни доносчиком. Каким образом можно было требовать от него, чтобы он донес на друга? Тем не менее, именно такова была норма тогдашней морали.

Он переехал в Москву, в Москве честно не скрыл, что на Украине просидел год. Сидел он с 1928 по 1929 за то, это вот новая, вернувшаяся с нам статья, за то, что называется «недонесение». Он знал, что у его друга отец — офицер-колчаковец, и он не донес, и за это год получил. Правда, дали ему два, но он выпущен был досрочно. Он не скрывал этого факта ни в одной из своих анкет. Несколько раз ему предлагали стать осведомителем НКВД, и всякий раз он умудрялся отказаться. Вот это удивительная кедринская черта, в самом деле, мы можем себе представить Кедрина в какой угодно функции, в какой угодно социальной роли, но не можем его представить ни палачом, ни доносчиком. Каким образом можно было требовать от него, чтобы он донес на друга? Тем не менее, именно такова была норма тогдашней морали.

Кедрин — человек идеально чужой, принципиально не вписывающийся в это время. И хотя у него есть довольно много, очень плохих, кстати, что уж тут его оправдывать, очень много плохих, жалких попыток как-то примирить свой характер, свой нрав с советской властью, написать стихотворение, которое было бы не совсем советским и не совсем антисоветским. Таково, например, стихотворение «Добро» 1931 года, или «Кукла», которая так нравилась Горькому, потому что там Горький упомянут. Все это половинчато. Кедрину прекрасно удавалась трагическая лирика, исторические баллады, а про советскую действительность он ничего написать не мог, это у него клинически не получалось. Все его попытки этой действительности коснуться, они выдают страшную натугу. Но зато посмотрите, какой органический, какой чистый, какой небывалый звук у Кедрина, когда это настоящий Кедрин,

Таково, например, стихотворение «Добро» 1931 года, или «Кукла», которая так нравилась Горькому, потому что там Горький упомянут. Все это половинчато. Кедрину прекрасно удавалась трагическая лирика, исторические баллады, а про советскую действительность он ничего написать не мог, это у него клинически не получалось. Все его попытки этой действительности коснуться, они выдают страшную натугу. Но зато посмотрите, какой органический, какой чистый, какой небывалый звук у Кедрина, когда это настоящий Кедрин,

Несчастный, больной и порочный

По мокрому саду бреду.

Свистит соловей полуночный

Под низким окошком в саду.

Свистит соловей окаянный

В саду под окошком избы.

«Несчастный, порочный и пьяный,

Какой тебе надо судьбы?

Рябиной горчит и брусникой

Тридцатая осень в крови.

Ты сам свое горе накликал,

Милуйся же с ним и живи.

А помнишь, как в детстве веселом

Звезда протирала глаза

И ветер над садом был солон,

Как детские губы в слезах?

А помнишь, как в душные ночи,

Один между звезд и дубов,

Я щелкал тебе и пророчил

Удачу твою и любовь?. .»

.»

Молчи, одичалая птица!

Мрачна твоя горькая власть:

Сильнее нельзя опуститься,

Страшней невозможно упасть.

Рябиной и горькой брусникой

Тропинки пропахли в бору.

Я сам свое горе накликал

И сам с этим горем умру.

Но в час, когда комья с лопаты

Повалятся в яму, звеня,

Ты вороном станешь, проклятый,

За то, что морочил меня!

Вот это очень здорово, потому что только Кедрин с такой элегической и вроде бы шаблонной интонацией может так ровно провести стихотворение вот к этому финальному взлету, к этому абсолютно парадоксальному финалу, в котором он обвиняет все клише мировой поэзии в том, что они ему так преступно солгали. Человека готовили к совершенно другой жизни, а жизнь, которой ему пришлось жить, была непрерывным отчаянным унижением. Но не будем думать, что в стихах Кедрина много вот этой романтической злости, на самом деле он как раз поэт примирения, поэт милосердия, и не случайно собственная подступающая зрелость, а потом и старость, не вызывают у него такого уж мучительного чувства.

Но самое, наверное, известное его стихотворение конца тридцатых, это «Бабка Мариула», написанное, точнее, уже в 1940, все том же году.

После ночи пьяного разгула

Я пошел к Проклятому ручью,

Чтоб цыганка бабка Мариула

Мне вернула молодость мою.

Отвечала бабка Мариула:

«Не возьмусь за это даже я!

Где звезда падучая мелькнула,

Там упала молодость твоя!»

Конечно, Кедрин поэт вечной тоски по тщетно растрачиваемой жизни, по жизни, которая могла бы быть прекрасной и насыщенной, а может быть, и полезной кому-то. Но так случилось, что лучшие качества не востребованы, а востребованы отвратительные, которых он не может себе позволить.

Почему «Зодчие» стали главным, самым известным стихотворением Кедрина? Вообще надо сказать, что Кедрин пережил настоящую посмертную славу, ну, не пережил, а имя его пережило вот этот посмертный взлет интереса к его лирике. Это началось на самом деле с шестидесятых годов, Кедрина очень многие люди пытались посмертно привлечь в союзники — и так называемая тихая лирика, лирика почвенная, лирика сельская, философская, и городская лирическая традиция, такая как например Кушнер или Чухонцев. Многие считали Кедрина одним из отцов-основателей этого направления. Почему? Потому что он в советское время умудряется писать абсолютно честные, очень хорошие, очень звонкие, замечательные и с формальной стороны тоже, классические русские стихи. В нем совершенно нет налета достаточно поверхностного российского авангардизма, в нем нет никакого эпатажа, нет никакого эксперимента, он продолжает вот эту чистую, классическую русскую традицию, но при этом, конечно, Кедрин безусловный новатор в трактовке русской истории. Раньше ведь к русской истории подходили двояко, либо наша история — это сплошное пыточное пространство, у нас нет истории, у нас есть география, как говорит Чаадаев, либо наоборот — прошлое России превосходно, настоящее выше всяких сравнений, а будущее превосходит самые смелые ожидания, как говаривал Бенкендорф. Но Кедрин удивительным образом, и это, может быть, его величайшая историческая заслуга, отделяет историю царя от истории народа. Вот есть царь, одержимый манией подозрительности, царь-чудовище, царь, который кровавым называется в легендах, а не просто грозным, а есть народ, который на самом деле творит сам свою историю, свое искусство, народ, который от этой власти независим, народ, который умеет ценить прекрасное.