История градостроительства: 1.4. Понятие и история становления градостроительства

История развития градостроительного законодательства России

В статье 1 ГрК РФ имеется определение устойчивого развития территорий — это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. Исходя из приведенного понятия можно сделать вывод, что градостроительная деятельность и принимаемые решения направлены прежде на обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

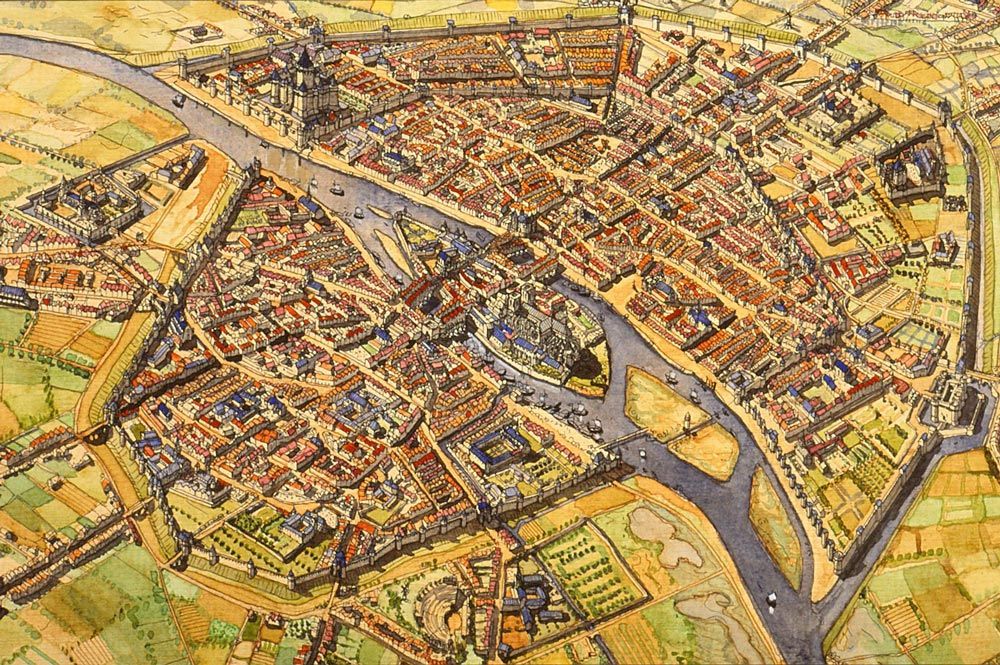

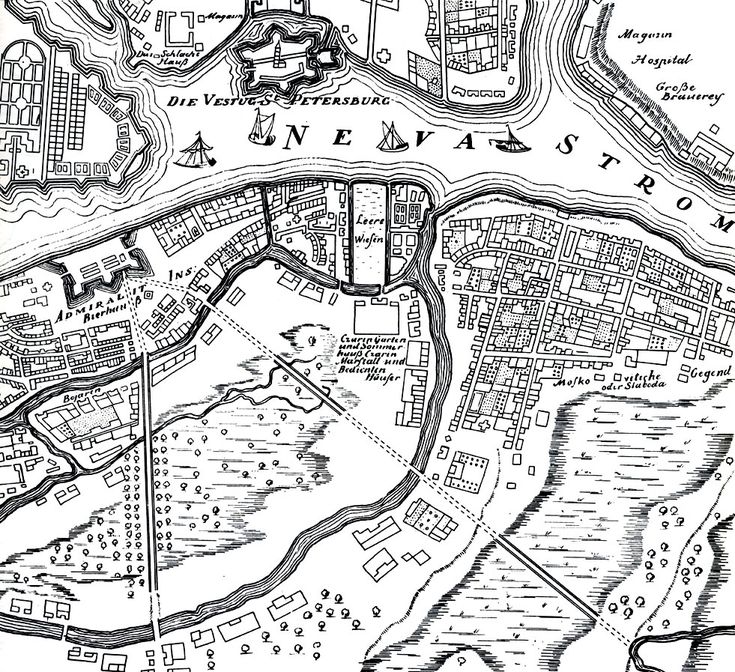

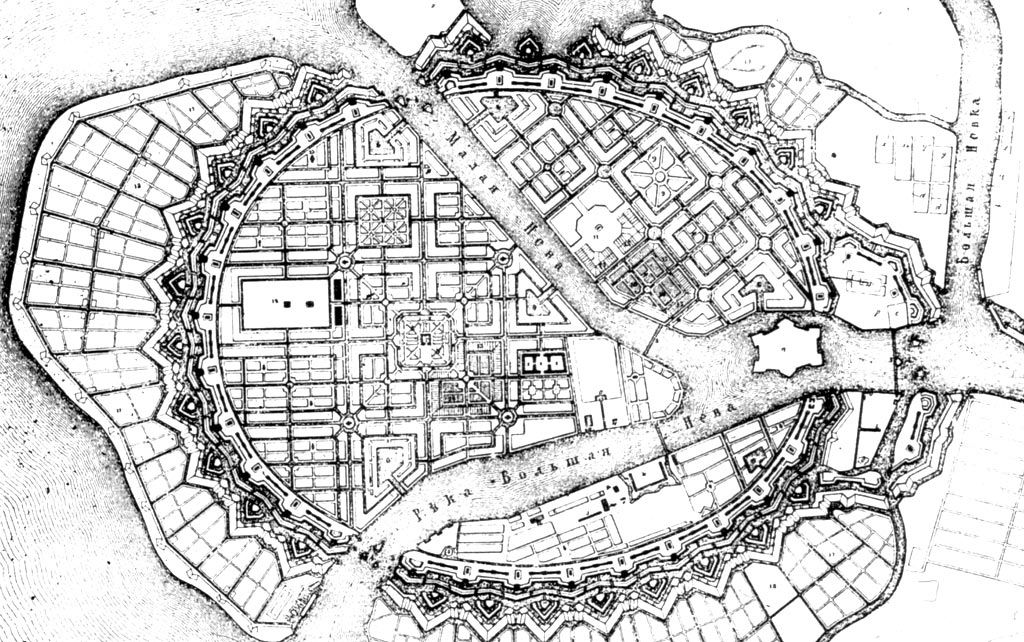

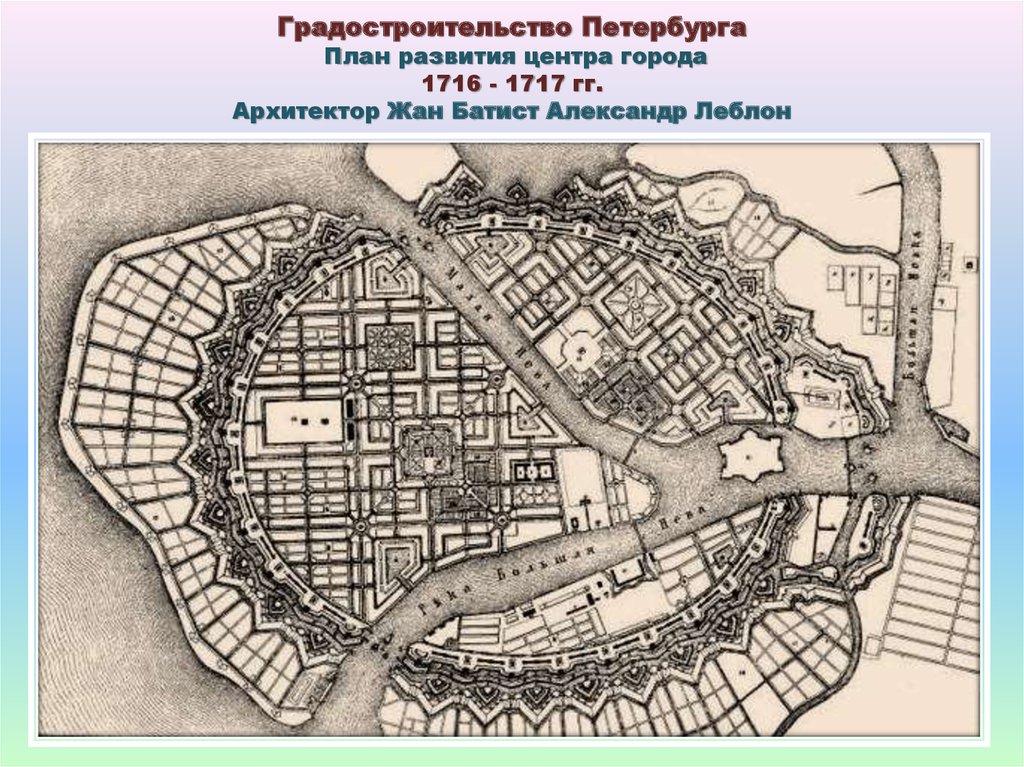

Между тем, практика градостроительства знает достаточно примеров тому, когда те или иные градостроительные решения были продиктованы различными военно-стратегическими или политическими причинами, навсегда войдя в страницы отечественной истории: от выбора Петром I достаточно сложного для строительства места заложения Санкт-Петербурга, до реализации программы строительства объектов Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и развития города Сочи как горноклиматического курорта. Лякишева В. Г. верно отмечает, что на протяжении всей своей истории в градостроительстве боролись два начала: объективные условия и воля градостроителя. Как пример можно привести Москву, основа которой образовалась исторически, и Санкт-Петербург, спланированный по воле архитектора

Лякишева В. Г. верно отмечает, что на протяжении всей своей истории в градостроительстве боролись два начала: объективные условия и воля градостроителя. Как пример можно привести Москву, основа которой образовалась исторически, и Санкт-Петербург, спланированный по воле архитектора

Градостроительная деятельность, взаимосвязана с различными областями человеческой деятельности и областями знаний, является сложным механизмом организации социальной среды, оказывает значительное и продолжительное по времени влияние на различные стороны общественной жизни. В связи с чем важно понимание исторической сущности регулирования градостроительной деятельности в России.

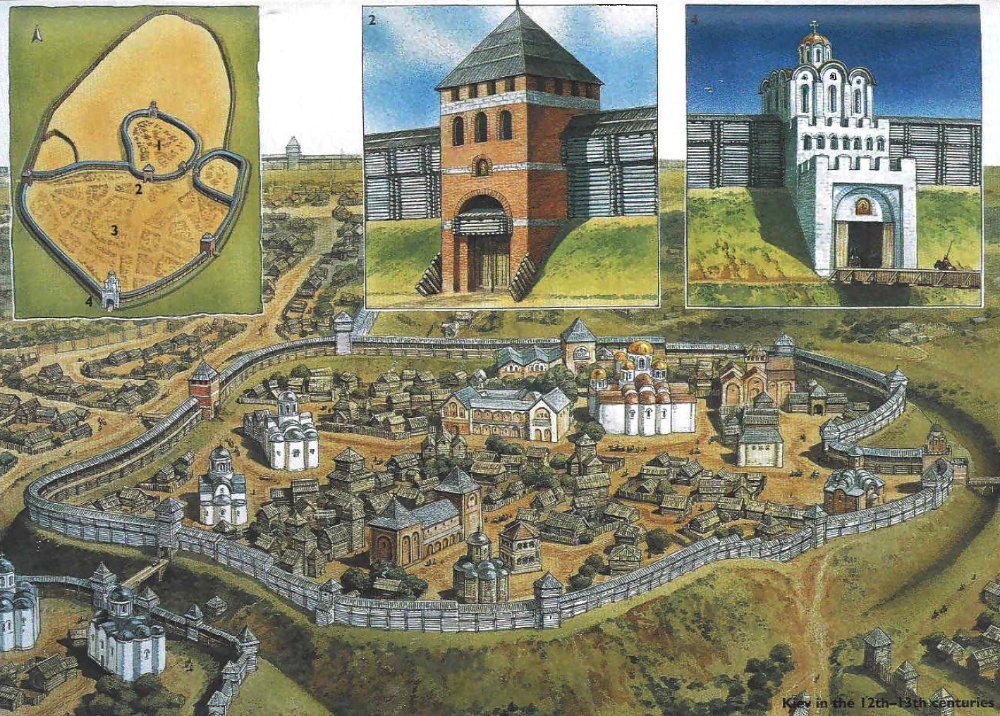

Некоторые исследователи указывают на различные элементы градостроительной деятельности уже с периода Древней Руси. В частности, Новгородские летописи 1465 г. предусматривали достаточно детальные градостроительные ограничения как расстояния между зданиями, достаточные для устройства садов; постройки размещались в соответствии с правилом «прозора», по которому нельзя было заслонять соседу вид на улицу, реку, отдаленные окрестности, церкви, озера, холмы, монастырские сады, городские въезды и ворота и другие достопримечательности .

В середине XVII в. при царе Алексее Михайловиче, появился первый градорегулирующий акт «О недозволении домохозяйствам ставить свои хоромы близко к соседней меже и пристраивать к стене соседа печи и поварни» и «О сломке тех построек, кои будут возведены несогласно с сими правилами». Царь Фёдор Алексеевич 23 октября 1681 г. повелел москвичам использовать для кровель не солому и дрань, а тес. На улицах Москвы, расположенных в районе Кремля и Китай-города, разрешалось только кирпичное строительство, причем во избежание пожаров дома следовало разделять каменными стенами — «брандмауэрами» .

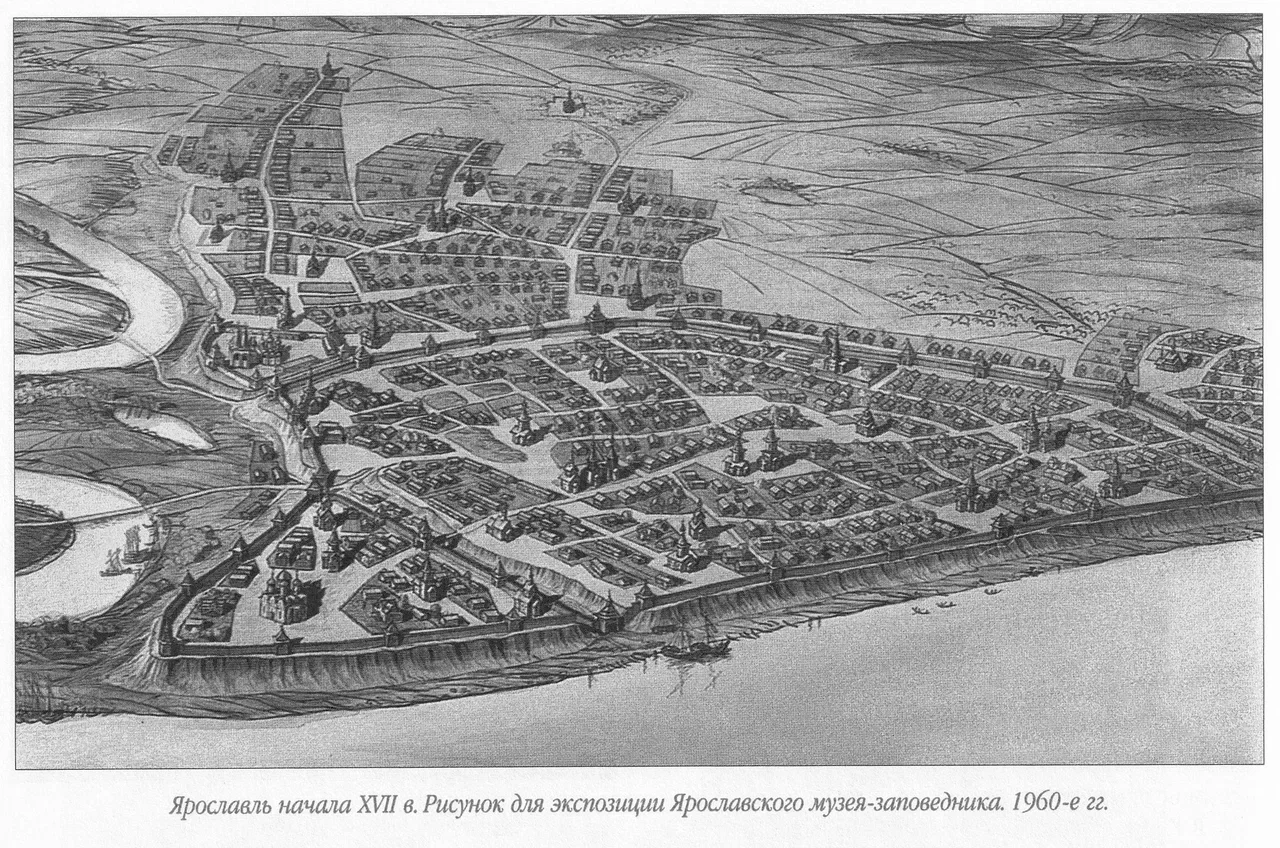

Вместе с тем для древнерусских городов XV века было характерно, что жилые дома в основном располагались на срединной части усадьбы, тогда как на улицу выходили лишь второстепенные постройки и заборы. Таким образом, городские улицы, а также площади не осмысливались как архитектурно-пространственная композиция города…какой-либо преднамеренной «системы» планировки уличной сети древнерусские города не имели.

Большинство авторов работ по истории градостроительства отмечают, что активное развитие нормативной базы градостроительства приходится на XVII- XVIII века.

Реформы Петра I, строительство военных поселений (Преображенского и Семеновского полков в предместьях Москвы), городов-крепостей (крепость св. Креста у Астрахани, г. Кронштадт) и городов-заводов (в новых промышленных районах страны на Урале) с развитыми торговыми и жилыми кварталами, складами, госпиталями, школами потребовали планировки и размещения зданий в таких городах на регулярной основе, с типизированным набором зданий. Особое значение имело строительство новой столицы — Петербурга, генеральный план которого разработал сам Пётр I. В 1704 г. вышел его указ о запрещении сначала в Москве, а потом и в других городах строительства домов во внутренних дворах. Государь велел, чтобы фасады домов выходили на «красные линии» мостовых. Желая ускорить реализацию своего замысла, император под страхом «разорения имения и ссылки» запретил использовать камень для строительства зданий во всех городах, кроме Петербурга. Позднее, выносились указы о широком применении зеленых насаждений, о строительстве набережных, замощении и освещении улиц в ночные часы. Известен указ от 18 сентября 1736 г. «О назначении меры ширины улиц в некоторых местах Санктпетербурга и о правилах построения зданий» .

Позднее, выносились указы о широком применении зеленых насаждений, о строительстве набережных, замощении и освещении улиц в ночные часы. Известен указ от 18 сентября 1736 г. «О назначении меры ширины улиц в некоторых местах Санктпетербурга и о правилах построения зданий» .

Для проектирования и руководства практическим осуществлением проектов планировки и застройки Петербурга 10 июля 1737 г. была учреждена Комиссия о Санкт-Петербургском строении, в задачи которой входило составление проектов планировки территории города, детальное проектирование застройки, а также разработка инструкции для полиции о контроле за строительством в городе .

Однако, деятельность комиссии этим не ограничивалась. Исследователи истории градостроительства указывают на подготовленный членами указанной комиссии трактат-кодекс, имевший спорный полунормативный характер (использовался также в качестве учебника) и отражал идеальные представления о предполагаемой реформе градостроительной деятельности петровской эпохи — «Должность архитектурной экспедиции» .

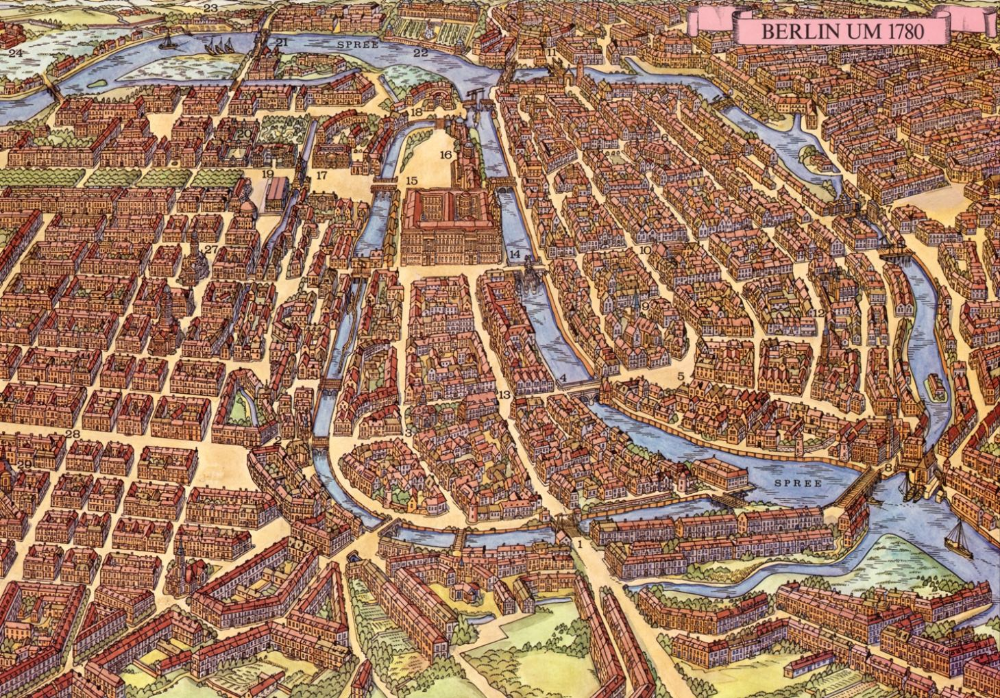

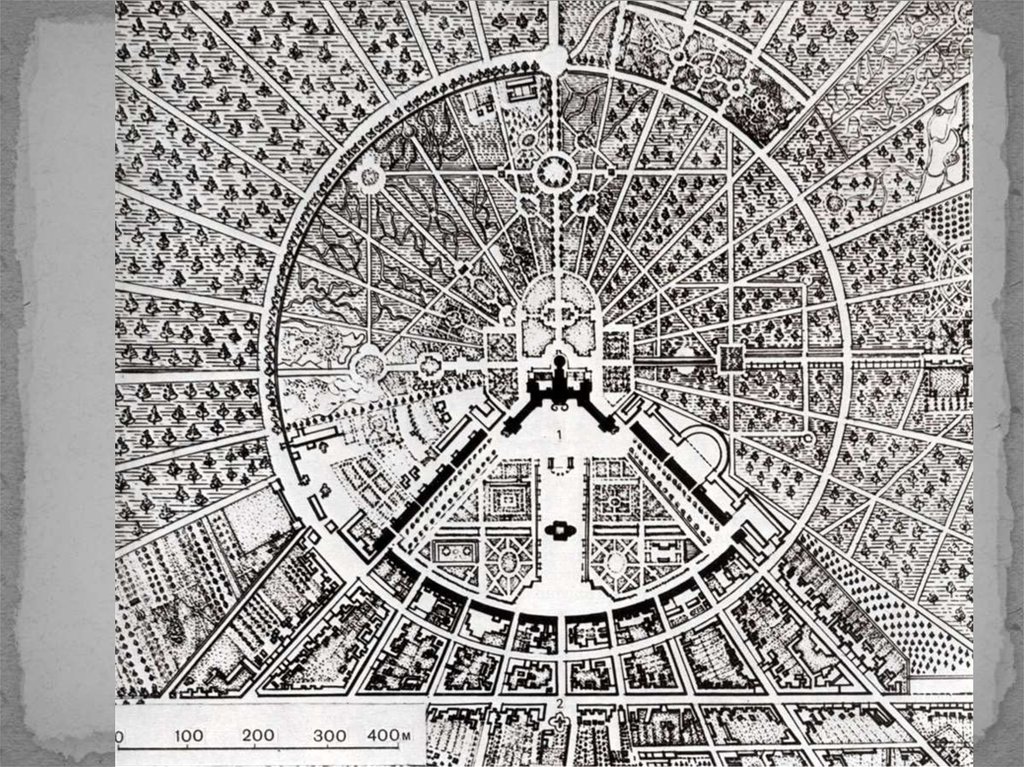

Правление Екатерины II было отмечено продолжением широких градостроительных мероприятий – формированием новых «регулярных» городов на основе опыта строительства Санкт-Петербурга. Екатерина Великая 11 декабря 1762 г. создала Комиссию под руководством И. И. Бецкого, которой вменялись в обязанность реконструкция старых и возведение новых городов. Названная Комиссия была организована по образцу и взамен ранее учрежденной Комиссии о Санкт-Петербургском строении 1737 г., но работала уже не в рамках одного города, а всей империи. Императрица законодательно обосновала ее деятельность, подписав Указ «О сделании всем городам и улицам специальных планов, по каждой губернии особо» .

За 34 года члены Комиссии разработали проекты генеральных планов 416 из 497 российских городов и заложили основные принципы строительства, просуществовавшие до начала XX в. Как отмечает Ожогов С.С., одним из них стало зонирование застройки по высоте и качеству, повышение этажности от периферии к центру, подчинение планировочной структуры городского массива доминантам храмов и общественных зданий, расположенных в наиболее выгодных точках — на холмах и высоких речных берегах. Церкви, соборы, крепостные сооружения, древние палаты тщательно сохранялись и включались в новую планировку .

Церкви, соборы, крепостные сооружения, древние палаты тщательно сохранялись и включались в новую планировку .

Распространенными нормативными источниками указанной эпохи являются специфические графические документы — серии «образцовых» проектов для застройки городов, представляющие собой альбомы чертежей и рисунков фасадов зданий.

Саваренская Т.Ф. отмечает, что еще со времён Древней Руси в отечественной градостроительной традиции укоренился, наравне с принципом иерархии, принцип подобия . Учитывая введение государством ряда требований к композиционному решению фасадов, размещению домов по красным линиям, согласно предварительно составленному проекту планировки, характерным приемом отечественного градостроительства стало использование «образцовых», то есть типовых и повторных проектов. Что, в первую очередь, позволило решить одну из острейших проблем, препятствующих развитию градостроительства — дефицита квалифицированных архитекторов, строителей, инженеров. Типизация застройки была задумана очень широко и касалась не только жилых домов, но и участков в целом. Интересы государства-градостроителя требовали, во-первых обеспечения пожарной и санитарной безопасности в городе и, во-вторых, соблюдения правил строительства, обеспечивающих благоустроенный и регулярный облик улиц, площадей и проездов, составляющих показную часть, «главный фасад» города Так, в 1770-х гг. на основе проектов, разработанных для Твери, пострадавшей от большого пожара, была создана серия «Фасадов примерных каменных и деревянных домов». В 1785 г. появилось одно из первых руководств по типовому строительству — «Опыт городовым и сельским строениям, или руководство к зданию: как располагать и строить всякого рода строения по неимению архитектора». В 1809-1812 гг. были изданы альбомы «Собрание образцовых фасадов», представлявшие типовые фасады «сплошных домов»: двухэтажные каменные и одноэтажные деревянные .

Интересы государства-градостроителя требовали, во-первых обеспечения пожарной и санитарной безопасности в городе и, во-вторых, соблюдения правил строительства, обеспечивающих благоустроенный и регулярный облик улиц, площадей и проездов, составляющих показную часть, «главный фасад» города Так, в 1770-х гг. на основе проектов, разработанных для Твери, пострадавшей от большого пожара, была создана серия «Фасадов примерных каменных и деревянных домов». В 1785 г. появилось одно из первых руководств по типовому строительству — «Опыт городовым и сельским строениям, или руководство к зданию: как располагать и строить всякого рода строения по неимению архитектора». В 1809-1812 гг. были изданы альбомы «Собрание образцовых фасадов», представлявшие типовые фасады «сплошных домов»: двухэтажные каменные и одноэтажные деревянные .

Следующим этапом развития градостроительного регулирования стало появление Устава строительного, который представлял собой кодифицированный свод правил в сфере строительства . Варианты четырех его редакций — 1832, 1842, 1857, 1900 гг., а также приложений и дополнений к нему, включали в себя систему норм, регламентирующих порядок проектирования, строительства и благоустройства, перечень технических требований к производству строительных работ. С того момента и до 1917 года любая постройка в городе могла быть возведена только в соответствии с городским планом.

Варианты четырех его редакций — 1832, 1842, 1857, 1900 гг., а также приложений и дополнений к нему, включали в себя систему норм, регламентирующих порядок проектирования, строительства и благоустройства, перечень технических требований к производству строительных работ. С того момента и до 1917 года любая постройка в городе могла быть возведена только в соответствии с городским планом.

Пирожкова И.Г. отмечает, что в результате проведенного контент-анализа хронологических указателей к первым двум собраниям Полного собрания законов Российской империи, изданных отдельно, и указателей, помещенных в каждый том третьего собрания, в настоящий момент выявлено около полутора тысяч нормативных актов, непосредственно касающихся градостроительной политики .

Применительно к органам управления Ерхов А. В. указывает, что ещё со времен Петра I полицейское ведомство было наделено правом надзирать за качеством строительства, и ведало градостроительной политикой в различных организационно-правовых формах до второй половины XIX века . В 1864 г. при губернских правлениях были созданы специальные строительные отделения, укомплектованные архитекторами, поверенными и техниками. Специалисты утверждали проекты, контролировали порядок и способы ведения строительных работ, занимались освидетельствованием зданий. Однако до 70-х гг. XIX в. часть функций строительных отделений также принадлежала полицейским властям .

В 1864 г. при губернских правлениях были созданы специальные строительные отделения, укомплектованные архитекторами, поверенными и техниками. Специалисты утверждали проекты, контролировали порядок и способы ведения строительных работ, занимались освидетельствованием зданий. Однако до 70-х гг. XIX в. часть функций строительных отделений также принадлежала полицейским властям .

Стоит отметить, что градостроительное регулирование осуществлялось неоднородно по объему требований или ограничений в зависимости от типа, назначения или местоположения возводимого объекта, а также его принадлежности («обывательской» или «казенной»). Наравне с жесткой регламентацией государством требований к фасадам домов на красной линии, в Полном собрании законов Российской империи зафиксировано большое количество указов, которые так или иначе снижали требования к постройкам, особенно в кварталах на окраине городов, и разрешали совершенно недопустимое с точки зрения Строительного устава – например, крыть дома соломой и другими горючими материалами. Для сельских строений вблизи дорог сохраняли нормативное значение специальные образцовые чертежи, выполнявшие роль архитектурных проектов, в то время как для остальных типов построек с 1856 г. они перестали быть обязательными. Рекомендательный характер этой нормы касался только строений вблизи дорог ведомства Главного управления путей сообщения и публичных зданий. В общественном сельском строительстве важнейшими объектами были хлебные магазины (склады) на случай неурожая, поэтому строительству этих сооружений были посвящены самые проработанные нормативные акты. Отдельными систематизированными актами регулировались вопросы культового строительства. Так, инициирование строительства новой приходской церкви должно было опираться на решение ряда вопросов, четко оговоренных в акте внутрицерковного управления — Уставе духовной консистории (редакции 1841, 1883 гг., глава III. О благоустройстве и сооружении церквей) и одновременно — Строительном уставе: о приличии места для строительства, о том, будет ли достаточно в ней прихожан, не обеднеют ли при этом прихожанами уже имеющиеся церкви .

Для сельских строений вблизи дорог сохраняли нормативное значение специальные образцовые чертежи, выполнявшие роль архитектурных проектов, в то время как для остальных типов построек с 1856 г. они перестали быть обязательными. Рекомендательный характер этой нормы касался только строений вблизи дорог ведомства Главного управления путей сообщения и публичных зданий. В общественном сельском строительстве важнейшими объектами были хлебные магазины (склады) на случай неурожая, поэтому строительству этих сооружений были посвящены самые проработанные нормативные акты. Отдельными систематизированными актами регулировались вопросы культового строительства. Так, инициирование строительства новой приходской церкви должно было опираться на решение ряда вопросов, четко оговоренных в акте внутрицерковного управления — Уставе духовной консистории (редакции 1841, 1883 гг., глава III. О благоустройстве и сооружении церквей) и одновременно — Строительном уставе: о приличии места для строительства, о том, будет ли достаточно в ней прихожан, не обеднеют ли при этом прихожанами уже имеющиеся церкви .

Революционные изменения начала XX века в России не могли пройти бесследно и для сложившейся системы градостроительного регулирования.

Первое десятилетие советской власти оценивается как неопределенность градостроительной политики в целях и задачах: изменившиеся «объективные условия» и отсутствие «четкой воли» градостроителя. Формирующаяся, как отмечает Вайтенс А.Г. административная система градорегулирования, обладая директивной жесткостью, в то же время оказывалась слабой и неопределенной в концептуальном плане, меняя одни необоснованные решения на другие. В ней не было выстроено четкой системы субъектов, юридических и нормативных средств градорегулирования. Использовались также административные средства градорегулирования, не увязанные в единую систему: постановления центральных органов власти, приказы, распоряжения, циркуляры и инструкции различных ведомств российского, а затем и союзного подчинения. Неоднократные попытки создать градостроительное законодательство оказывались преждевременными, поскольку были не ясны пути развития советских городов и, соответственно, долговременные цели градорегулирования. Соответственно крайне медленно развивалась и система общих градостроительных нормативов .

Соответственно крайне медленно развивалась и система общих градостроительных нормативов .

Поворотным моментом, заложившим основы для развития местной системы градорегулирования стало учреждение института главных городских архитекторов. Постановлением СНК РСФСР от 26.07.1935г. эта должность вводилась с 1936 года в 39 городах РСФСР . В 1940 г. было принято новое «Положение о главном городском архитекторе», повысившее статус и наделившее дополнительными полномочиями главного архитектора. Главным архитекторам городов предписывалось сосредотачивать все проектные работы на местах, создавать архитектурно-планировочные мастерские, отвечать за качество градостроительных решений и их воплощение в натуре.

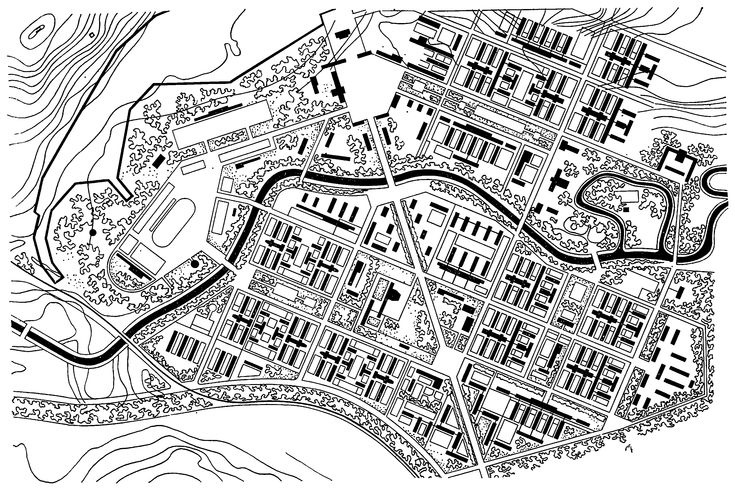

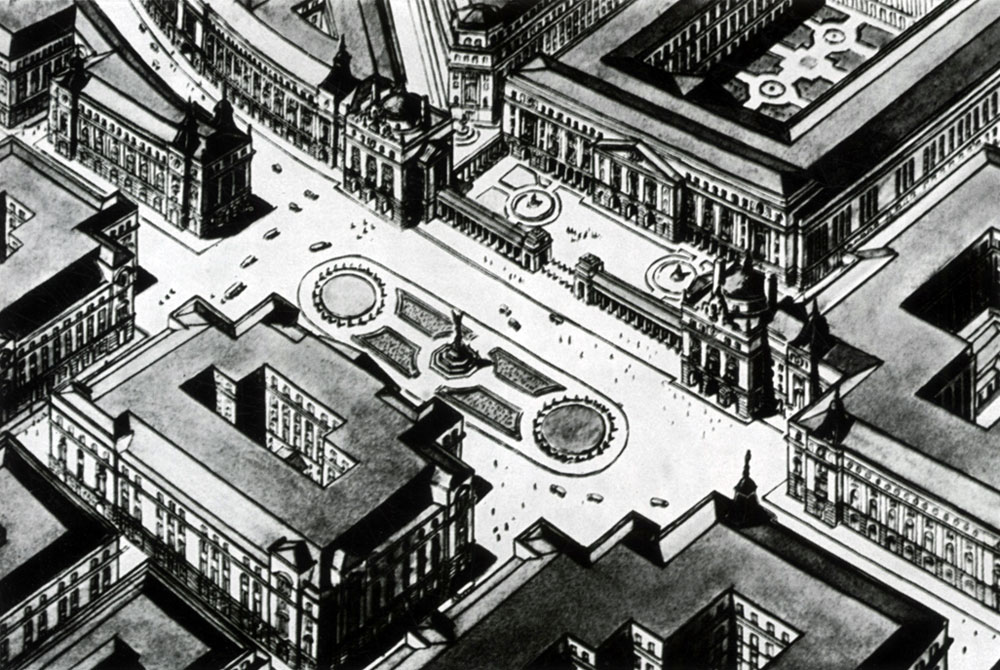

Вайтенс А.Г. указывает, что в 1938 — 1939 гг. был составлен проект общесоюзных «Норм планировки городов», изданный в 1940 г. Действие этого собрания неутвержденных нормативов распространялось только на проектирование Генеральных планов городов. Таким образом, к 1941 г. в СССР начал формироваться массив общесоюзных градостроительных справочников и пособий, содержащих неутвержденные предложения по нормативам. Однако эти материалы носили лишь рекомендательный характер. Дополняя Вайтенса А.Г., следует упомянуть, что столица нового государства была единственным городом, удостоенным уже в 1935 году планом комплексного развития — Постановлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 10.07.1935 № 1435 был утвержден генеральный план реконструкции города Москвы . Так, преамбула указанного постановления объективно свидетельствует, что качество организации городской среды Москвы начала XX века действительно проигрывало прогрессивному градостроительному порядку Санкт-Петербурга: узкие и кривые улицы, изрезанность кварталов множеством переулков и тупиков, неравномерная застройка центра и периферии, загроможденность центра складами и мелкими предприятиями, низкая этажность и ветхость домов при крайней их скученности, беспорядочное размещение промышленных предприятий, железнодорожного транспорта и других отраслей хозяйства и быта — мешают нормальной жизни бурно развивающегося города, в особенности городскому движению, и требуют коренного и планомерного переустройства.

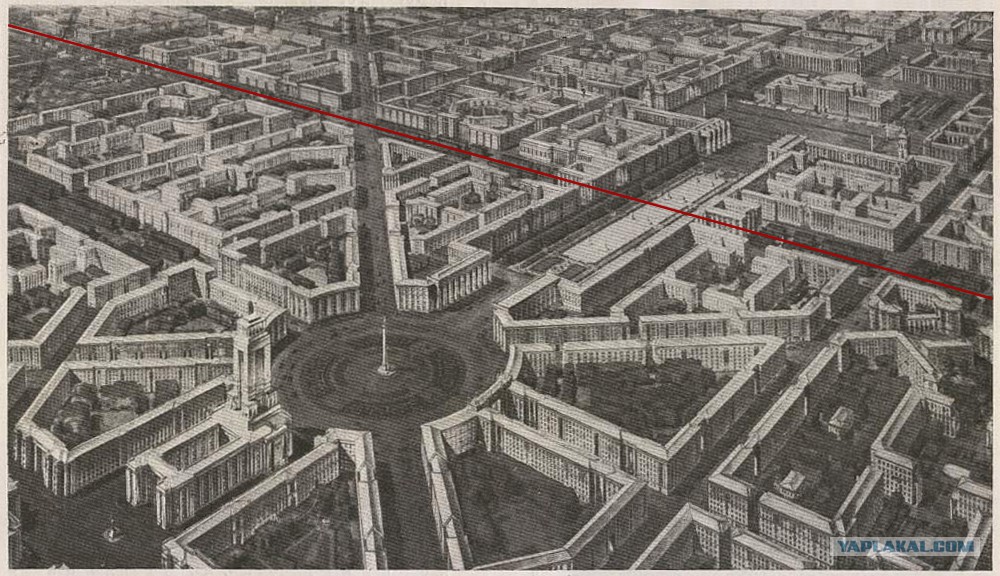

Однако эти материалы носили лишь рекомендательный характер. Дополняя Вайтенса А.Г., следует упомянуть, что столица нового государства была единственным городом, удостоенным уже в 1935 году планом комплексного развития — Постановлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 10.07.1935 № 1435 был утвержден генеральный план реконструкции города Москвы . Так, преамбула указанного постановления объективно свидетельствует, что качество организации городской среды Москвы начала XX века действительно проигрывало прогрессивному градостроительному порядку Санкт-Петербурга: узкие и кривые улицы, изрезанность кварталов множеством переулков и тупиков, неравномерная застройка центра и периферии, загроможденность центра складами и мелкими предприятиями, низкая этажность и ветхость домов при крайней их скученности, беспорядочное размещение промышленных предприятий, железнодорожного транспорта и других отраслей хозяйства и быта — мешают нормальной жизни бурно развивающегося города, в особенности городскому движению, и требуют коренного и планомерного переустройства. Генеральный план реконструкции предусматривал такие приёмы градостроительного регулирования как нормирование застройки и заселения города, требования к этажности жилых домов не менее 6 этажей, а на широких магистралях и в пунктах города, требующих наиболее выразительного и парадного оформления (на набережных, площадях и широких улицах), более высокие дома в 7 — 10 — 14 этажей.

Генеральный план реконструкции предусматривал такие приёмы градостроительного регулирования как нормирование застройки и заселения города, требования к этажности жилых домов не менее 6 этажей, а на широких магистралях и в пунктах города, требующих наиболее выразительного и парадного оформления (на набережных, площадях и широких улицах), более высокие дома в 7 — 10 — 14 этажей.

Далее ни до войны, ни после нее, работа над градостроительным законодательством не велась, хотя в первые послевоенные годы шло довольно активное изучение зарубежного градостроительного законодательства. Однако, вряд ли возможно, как предлагает Тумасян А. В., объяснить это тем, что «фактически в тот период собственником земли, заказчиком, проектировщиком, подрядчиком выступало одно и то же лицо — государство. Ввиду чего не было никакой необходимости в регулировании градостроительной деятельности на законодательном уровне» . Ерхов А.В. и ряд других исследователей указывают, что более очевидной и непреодолимой проблемой, препятствующей формированию советской нормативной базы градостроительства был организационный конфликт двух государственных систем регулирования застройки городов — через управленческие архитектурно-градостроительные органы и через систему ведомств, который приобрел в конце 1940-х — начале 1950-х гг. особенно обостренный характер. Это означало, что в рассматриваемой сфере отсутствовало единое руководство, строительство однородных объектов осуществлялось различными организациями, не было утверждённых генеральных планов развития городов, не все объекты строительства в городах были подконтрольны местным властям. Некоторые объекты строительства, в зависимости от ведомственной подчиненности и вовсе имели градостроительный «иммунитет» против местных властей. Так и анализа ряда актов Совмина РСФСР и Совмина СССР следует, что местные исполнительные органы власти не всегда входили в состав государственных приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию ряда законченных строительством ведомственных объектов, хотя и расположенных на территориях таких поселений , либо получали право на организацию государственных приемочных комиссий с согласия соответствующих министерств и ведомств . К тому же контрольные полномочия были размыты среди различных публичных субъектов: проектных организаций, банков, а также заказчиков (застройщиков).

особенно обостренный характер. Это означало, что в рассматриваемой сфере отсутствовало единое руководство, строительство однородных объектов осуществлялось различными организациями, не было утверждённых генеральных планов развития городов, не все объекты строительства в городах были подконтрольны местным властям. Некоторые объекты строительства, в зависимости от ведомственной подчиненности и вовсе имели градостроительный «иммунитет» против местных властей. Так и анализа ряда актов Совмина РСФСР и Совмина СССР следует, что местные исполнительные органы власти не всегда входили в состав государственных приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию ряда законченных строительством ведомственных объектов, хотя и расположенных на территориях таких поселений , либо получали право на организацию государственных приемочных комиссий с согласия соответствующих министерств и ведомств . К тому же контрольные полномочия были размыты среди различных публичных субъектов: проектных организаций, банков, а также заказчиков (застройщиков). В результате чего в послевоенные годы система управления строительством неоднократно пересматривалась . Последующие сменявшие друг друга управленческие структуры были скорее ориентированы на технические задачи строительства, чем на решение проблем развития городов. Руководство продолжало осуществляться через постановления, служебные инструкции и другие распорядительные акты разных уровней и различных ведомств. Это создавало противоречия между различными директивами, приводило к постоянным переделкам градостроительных проектов и невозможности их окончательного утверждения. В связи с чем, на протяжении 1930-х — 1960-х гг. остались нерешенными многие градостроительные проблемы территорий и крупнейших городов СССР ввиду различных ведомственных интересов, порою не соотносящихся с градостроительными задачами поселений. Сложившаяся сложная и неповоротливая бюрократическая система утверждения генеральных планов городов способствовала тому, что они по многу лет не получали утверждения, постоянно перерабатывались, поэтому проектные средства градорегулирования также не давали твердой опоры в управлении развитием городов.

В результате чего в послевоенные годы система управления строительством неоднократно пересматривалась . Последующие сменявшие друг друга управленческие структуры были скорее ориентированы на технические задачи строительства, чем на решение проблем развития городов. Руководство продолжало осуществляться через постановления, служебные инструкции и другие распорядительные акты разных уровней и различных ведомств. Это создавало противоречия между различными директивами, приводило к постоянным переделкам градостроительных проектов и невозможности их окончательного утверждения. В связи с чем, на протяжении 1930-х — 1960-х гг. остались нерешенными многие градостроительные проблемы территорий и крупнейших городов СССР ввиду различных ведомственных интересов, порою не соотносящихся с градостроительными задачами поселений. Сложившаяся сложная и неповоротливая бюрократическая система утверждения генеральных планов городов способствовала тому, что они по многу лет не получали утверждения, постоянно перерабатывались, поэтому проектные средства градорегулирования также не давали твердой опоры в управлении развитием городов. Таким образом, идея централизованного управления развитием городов так и не получила полноценного воплощения .

Таким образом, идея централизованного управления развитием городов так и не получила полноценного воплощения .

В таких условиях восстановление и развитие местной системы градорегулирования, учитывающей особенности города, внутри общей административной системы управления развитием городов, приобретало большое значение. В качестве первого системообразующего документа, в котором бы впервые нормировалось строительство всех без исключения объектов, в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, давалась подробная информация об участке строительства и регламентации его застройки, а контрольным органам на местах было предоставлено право при нарушениях градостроительной дисциплины приостанавливать любое строительство, независимо от его ведомственной принадлежности можно указать на Правила застройки Ленинграда и его пригородов, утвержденные в 1959 году . По существу, как верно отмечает Вайтенс А.Г. это были первые правила землепользования и застройки . Качественное отличие Правил застройки Ленинграда и его пригородов 1959 года от генерального плана реконструкции города Москвы 1935 года состоит не в заданных к намеченному сроку (по генплану Москвы — 10 лет) показателях и параметрах отдельных (хотя и многих) элементов городской среды, продиктованных во многом политическими и пропагандистскими соображениями, достижение которых потребовало отвлечения производственных сил всей страны, а в универсальном, но при этом детальном, последовательном регулировании процесса застройки, распространяющемуся на всю территорию и объекты градостроительных отношений.

Подводя итог, можно сказать, что отечественная нормативная база градостроительства прошла длительную и непростую историю развития. Возникнув как высочайшие предписания по отдельным вопросам строительства, в дальнейшем перечень таких требований и ограничений расширялся, приобретая концептуальные и кодифицированные свойства.

На современном этапе, начиная с реформ 90-х годов XX века, возникновения новой правовой реальности, закрепившей права муниципалитетов и населения проживающего на соответствующих территориях на участие в градостроительной деятельности, градостроительное законодательство получило возможность активного развития, выработки новых инструментов (институтов) градорегулирования.

Литература:

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1832. Т. 1X, № 7061.

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1832. Т. XY, № 11723.

Свод законов Российской империи (СЗРИ). СПб., 1832. Т. XII. Уставы государственного благоустройства. Устав Строительный.

СПб., 1832. Т. XII. Уставы государственного благоустройства. Устав Строительный.

Постановление СНК РСФСР от 26.07.1935 «Об учреждении должности главного городского архитектора в городских отделах коммунального хозяйства»

Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 10.07.1935 № 1435 «О генеральном плане реконструкции города Москвы» (утратило силу)

Постановление Совмина РСФСР от 03.03.1966 № 208 «О порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов производственного назначения» (утратило силу)

Постановление Совмина СССР от 13.07.1970 № 538 «О порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов жилищно-гражданского назначения» (утратило силу)

Решение Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 20.11.1959 № 49-2-п «Об утверждении Правил застройки Ленинграда и его пригородов» (утратило силу)

Лякишева В. Г. Об исторических, организационных и правовых основах градостроительной деятельности в России // Экономика Профессия Бизнес. 2016. № 2 (спецвыпуск). С. 76 — 86.

2016. № 2 (спецвыпуск). С. 76 — 86.

Вергунов А. П. Вертоград: Садово-парковое искусство России (от истоков до нач. XX в.) // А. П. Вергунов, В. А. Горохов. — М. : Культура, 1996. С. 26.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства // М.: Стройиздат, 1984. С. 252.

Ожогов С.С. Типовое и повторное строительство в России // М.: Строийиздат, 1984. С. 29

Пирожкова И. Г. Жилищное (обывательское) строительство: общая характеристика нормативного регулирования в Российской Империи [Электронный ресурс] // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2014. № 7(45), часть 1. С. 134-137. URL: http://www.gramota.net/materials/3/2014/7-1/36.html (дата обращения 03.05.2020).

Пирожкова И. Г. Нормативные источники по истории градостроительства Российской империи // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 2. С. 118 — 122. Ерхов А. В. Управление градостроительным комплексом в России (Административно-правовой аспект). [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук – Саратов, 2007 – 26 с. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

[Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук – Саратов, 2007 – 26 с. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

Вайтенс А.Г. Исторический опыт регулирования архитектурно-градостроительного развития Санкт-Петербурга — Ленинграда (1870-е- конец 1950-х гг.). [Электронный ресурс] : автореф. дис. … доктора архитектуры – Нижний Новгород, 2014. С 21.

Тумасян А. В. История развития градостроительного законодательства в России // Наука и образование сегодня. 2019. № 6-2(41) – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «КиберЛенинка».

История градостроительства. Курс лекций — презентация онлайн

1. ИСТОРИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Брестский государственный технический университетКафедра архитектурного проектирования и рисунка

ИСТОРИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КУРС ЛЕКЦИЙ

2. Цели дисциплины:

— Накопление системных знаний о историиградостроительной культуры, мировом и отечественном

опыте и традициях формирования городов;

— Формирование у студентов представления о творческом

профессиональном методе архитектора, применительно к

градостроительной практике.

— Профессиональное освоение градостроительных терминов и

владение ими на практике;

— Узнавание планировочных структур столиц мирового

зодчества.

3. План курса:

Строительство догосударственного периода.

Градостроительство Древнего мира.

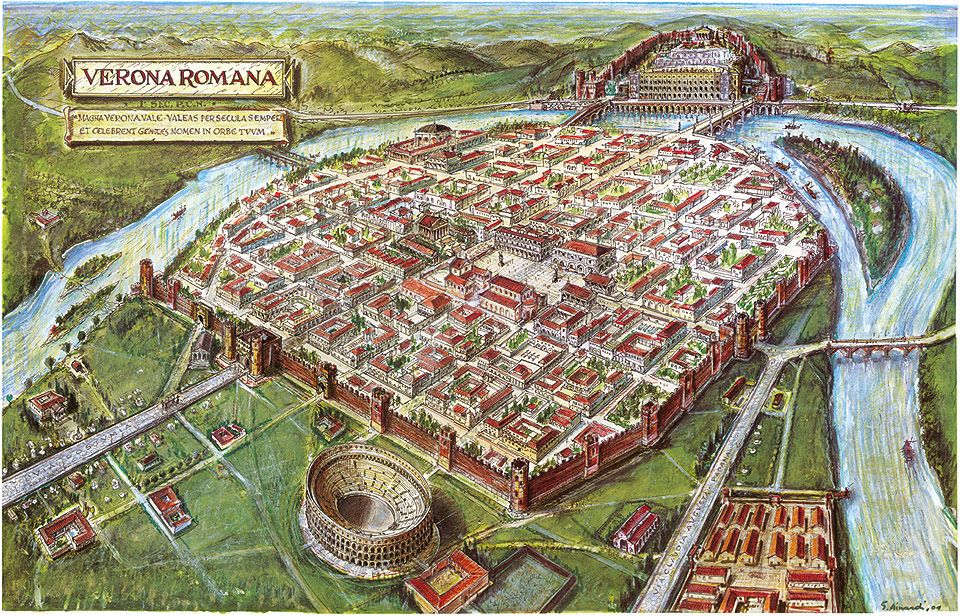

Античное градостроительство.

Градостроительство средневековой Европы. Градостроительство

восточнославянских земель.

Градостроительство эпохи Возрождения в Западной Европе и

России. Развитие городов ВКЛ;

Градостроительство Западной Европы XVIII – 1-й пол. XIX вв.

Градостроительство России и Беларуси XVIII – 1-й пол. XIX вв.

Западноевропейское и Американское градостроительство конца

XIX – начала ХХ вв.

Градостроительство России и Беларуси конца XIX – начала ХХ вв.

4. Строительство догосударственного периода

Лекция 15. Первобытное стадо (до 10 тыс. до н.э.) – люди проживают в естественных укрытиях и шатроподобных жилищах. Поселения мобильные без общей структ

Первобытное стадо (до 10 тыс. до н.э.) – люди

до н.э.) – людипроживают в естественных укрытиях и шатроподобных

жилищах. Поселения мобильные без общей структуры.

Жилище представляет

собой каркас из костей или

дерева, обтянутый шкурами

животных или обмазанные

глиной. В центре жилища – очаг.

6. С зарождением первобытного общества (10-5 тыс. до н.э.) – сначала матриархальной семьёй, а затем и патриархальной, появлением оседлого образа

С зарождением первобытного общества (10-5 тыс. дон.э.) – сначала матриархальной семьёй, а затем и

патриархальной, появлением оседлого образа жизни

(земледельческих и скотоводческих племён)

появляются первые прагорода.

Один большой дом рассчитан на одну семью. Дома размещаются

хаотично, без образования улиц, но часто вокруг общего центрапрообраза центральной площади. Появляются различия в культурах.

7. Схема зарождения древнейших цивилизаций

Центры цивилизаций: 1. Южноамериканский; 2. Перуанский;3. Абиссинский; 4. Средиземноморский; 5.

Переднеазиатский;

Переднеазиатский;6. Среднеазиатский; 7. Индийский; 8. Китайский

8. Очаги ранней урбанизации

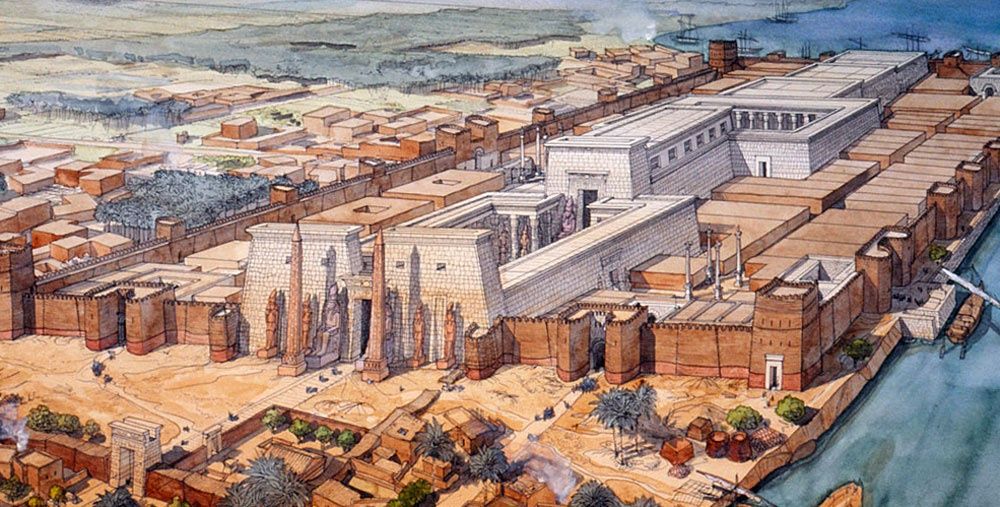

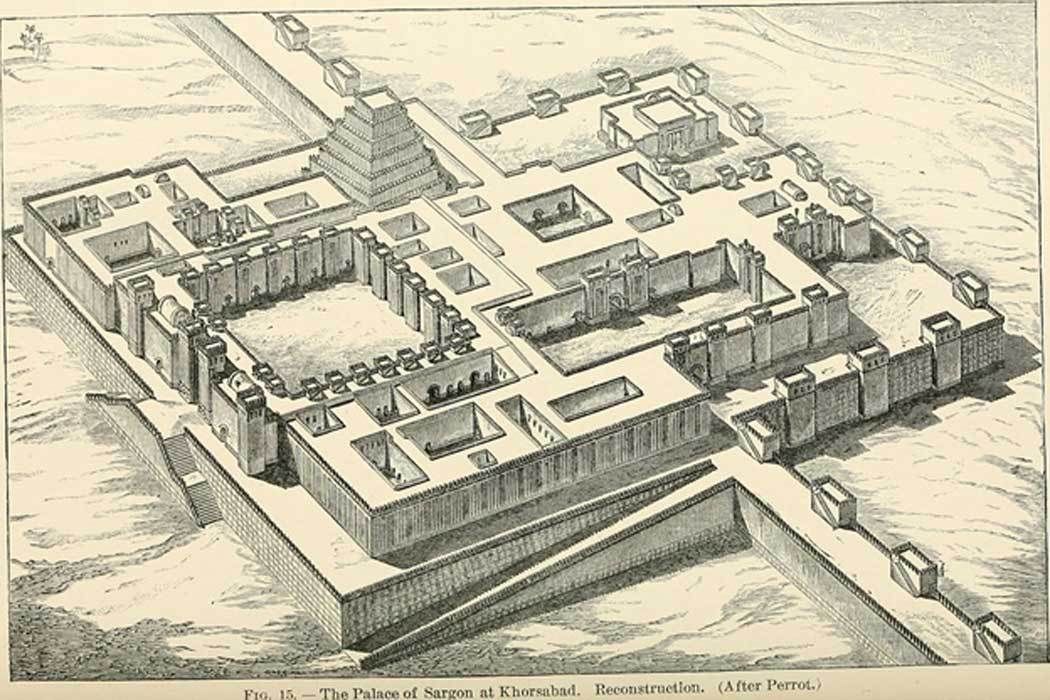

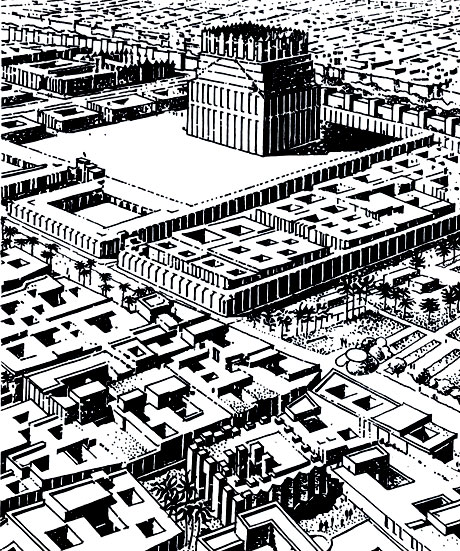

• Месопотамия (3000-2000 лет до н.э.) – Эриду, Лагаш, Киш, Ур (25тыс.чел.), Вавилон (50 тыс.чел.)

• Египет, долина Нила (3500 лет до н.э.) – Мемфис, Гелиополис,

Фивы

Города были меньше и не так плотно заселены как города

Месопотамии (перенос столиц каждым новым фараоном; не было

необходимости в строительстве фортификационных сооружений)

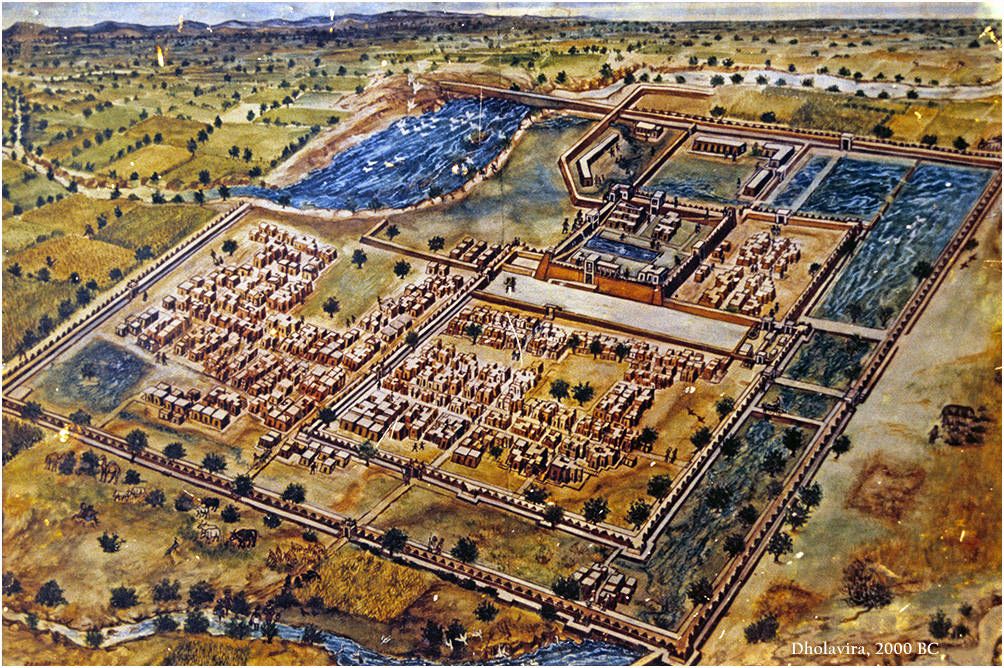

• Долина Инда (2500 лет до н.э.) –Пуньяб и Мохенье-Даро, две

столицы королевства Хараппа на территории современного

Пакистана примерно по 20 тыс.чел. площадью по 250 га

• Долина Хуанхэ (1800 лет до н.э.) Городские стены не отделяли

города от сельских деревень, города были связаны сетью деревень

• Мезоамерика (200 лет до н.э.) – южная часть Мексики, Гватемала,

Белиз, Гондурас (сильная стратификация: элита в центре вокруг

церквей и дворцов, низшие классы – на периферии).

10. Первые прагорода

• Появились на рубеже 10 тыс. до н.э.

до н.э.• Предпосылки появления первых поселений:

Мягкий климат;

Наличие пресной воды

Наличие внешних укрытий

Плодородные почвы

Материал для создания орудий труда

• Древняя «полоса цивилизаций» образовалась

между 40° и 23° северной широты. Наиболее

плодородны оказались долины крупных рек Тигра

и Ефрата, Хуанхэ и Янцзы, Инда, Нила, побережья

Средиземного моря, предгорья Сирии и Ирана.

11. Типы первых прагородов

В это время общество ещё бесклассовое, люди не имеют частнойсобственности, не делятся на богатых и бедных. Жилища не отличаются

друг от друга, поселения не имеют иерархической структуры.

Дисперсные поселения

Дома-коммуны

Огороженные поселения

12. Поселения с дисперсной структурой

Встречаются повсеместно навсех основных континентах

Земли.

Возможно,

на

разных

территориях в разное время

древние общества проходили

эту стадию развития города.

Эти поселения имеют слабо

дифференцированную

планировочную структуру, в

них только начинается

разделение сооружений по

какому-нибудь признаку и

зонирование территории.

13. Огороженные поселения

• Наиболее распространённый тип поселения• Общая планировочная черта – чёткие границы

(насыпи, рвы, стены, канавы для стока воды,

соединение укреплённой стены с жилищем и

т.д.)

• Численность 10-30 тыс. человек

• Появляются первые планировочные элементы

городов – границы, общий центр – прообраз

главной площади, входная зона города –

главный въезд, появляются первые улицы,

культовые сооружения и ансамбли

• Кольцевая, радиальная, периметральная

застройка

• Тщательное использование условий местности

при планировке и строительстве поселения

14. Долина Травольере (Южная Италия)

Около XXIII в. до н.э. Более 200 поселковапулийских скотоводов. Поселки были

округлой конфигурации и имели от 2-х до

8-ми неглубоких рвов, разорванных в

месте

входа

в

поселение

и

предназначенных для отвода ливневых

стоков. Размеры таких рвов достигали

нескольких сот метров.

Застройка

поселений

состояла

из

нерегулярно расположенных небольших

хижин,

выполненных

из

легкого

деревянного каркаса обмазанного глиной.

Каждое жилище имело свой неглубокий

ров для отвода воды диаметром от 10 до 30

м.

15. Иерихон (Палестина)

Поселение в долине реки Иордан IX–VIтысячелетия до н.э. Городок занимал

около 32 тысяч м2. Насчитывал около 2–

3 тысяч жителей. Был обнесён каменной

стеной шириной примерно 1,5 м и рвом с

наружной стороны размерами 8 м

ширины и более 2 м глубины. В

городскую стену была встроена башня

диаметром 8,5 м с достаточно сложной и

развитой конструктивной схемой. В стене

башне сделан канал, уходящий в

подземную цистерну для сбора воды.

Застройка города состояла из дисперсно

расположенных круглых легких

глинобитных хижин–полуземлянок на

деревянном каркасе.

16. Аркаим (Челябинская обл., Россия)

Укреплённое поселение рубежа III-IIтыс.

до н.э. Состоит из укреплённого

до н.э. Состоит из укреплённогогорода, двух некрополей и остатков

древних пастбищ. Город радиальной

схемы, диаметром около 170 м

состоит из двух круговых стен, к

которым пристроены помещения,

имеющих форму секторов.

Кольцевые стены и стены домов

сделаны из брёвен забитых глиной и

глиняного кирпича-сырца.

Различались помещения жилые,

общественные и мастерские. В

центре города была площадь, между

стен – кольцевая дорога, от которой

к площади вели прямые улицы.

Имелась ливневая канализация с

отводом воды за пределы города.

Существовало множество поселений

аркаимского типа в т.н. «стране

городов» (юг Челябинской обл., юговосток Башкортостана, восток

Оренбургской площади, север

Казахстана)

17. Тушемля (Смоленская обл., Россия)

Праславянское городище Смоленскойобласти. Середина I тысячелетия до н.э.

Располагалось на берегу реки Тушемля,

левого притока реки Сожи.

Отличительной чертой является сложная

пятирядная система земляных валов и

рвов с нагорной стороны городища.

Длина овальной площадки городища

составляла 35 м, ширина 32 м. Застройка

была периметральной, образуя

дополнительную защиту городка. В

городище были найдены следы активных

контактов с Римской империей (в

основном, римские монеты).

Городища тушемльской культуры

обнаруживают и в Беларуси

18. Нураген

Нураген – огороженный городок–крепость недалеко от Сант–Антина.

Середина II тысячелетия до РХ.

Состоял из округлых, плотно

соединенных жилищ на каменном

основании и мощного дворца,

сложенного из крупных каменных

блоков. Центральная башня дворца

была не менее 20 м высотой и вместе

с окружающими её укреплениями

(внутренняя стена с круглыми

дополнительными башнями,

помещения вдоль стены и т.д.)

являлась мощным оборонительным

сооружением. Город существовал до

Римских времен.

19. Майданицкое поле (Украина)

Общие размеры поселения составляли около1800 м в длину и 1000 м в ширину.

В

Впоселении насчитывалось около двух тысяч

зданий. Общая композиция поселения

состояла из двойного овала жилых зданий и

ярко выраженного центрального пятна

зданий, плотно прижатых друг к другу.

Диаметр центрального пятна около 250 м.

Жилые

дома

были

двухэтажными,

многоочажными, каркасного типа и имели

общую площадь от 600 до 1000 м2. На

Майданицком поле проживало не менее

20000 человек. Эти люди принадлежали к

Трипольской культуре, они занимались

земледелием

и,

возможно,

именно

представители этих племен заложили основы

формирования черноземного слоя земли в

этих районах принадлежащих сегодня

Румынии, Украине и южной России. На конец

XX века обнаружено более 300 аналогичных

поселений, правда, меньшего размера.

Отличительной чертой поселения являются

концентрические круги из зданий, которых

могло быть до пяти. Майданицкое поле

является одним из крупнейших поселений

догосударственного периода.

20. Бискупин (Польша)

Около VII века до н.э. Общая площадь – 2,5га. В поселение вела единственная дорога по

дамбе, соединяющей Бискупин с берегом

озера. Все постройки опирались на свайные

фундаменты,

вбитые

в

дно

озера.

Крепостные стены были сложной, ярусной

конструкции и имели укреплённый вход.

Застройка носила строго регулярный

характер и состояла из блокированных

жилищ каркасного типа, рассчитанных на

одну семью. Мостовые, как и стены жилищ,

выполнены из дерева, обмазанного глиной.

В

концах

проулков

располагались

ремесленные

мастерские

(кузница,

литейная,

косторезная

и

гончарные

мастерские).

Планировочная

структура

имела элементы городского поселения –

границы, входную площадь, регулярную

систему

улиц.

Однако

отсутствие

дифференцированной застройки и

центральных зон показывает, что в общине

было

первобытное

социальное

и

имущественное равенство.

Бискупин

является

ярким

примером

свайного

поселения,

которые

были

распространены по всей Северной и

Восточной Европе в середине I тысячелетия

до н.э.

21. Дома-коммуна (город-дом)

Поселения типа «город-дом» представляют собойотдельный, очень интересный тип поселений

догосударственного периода. География этого

типа очень обширна. От севера и востока (Баркаэр,

Скара-Бра, Большое Борщевское) до юга

евразийского континента (Чатал-Хаюйюк, аулы

Кавказа) и Америки (Пуэбло).

Отличительной чертой этих очень разных и ярких

по своей архитектурной и градостроительной сути

поселений являлось то, что поселение выступало

как единый объёмно-планировочный организм.

22. Чатал-Хайюк (Турция)

Является крупнейшим и наиболее хорошосохранившимся обнаруженным

неолитическим поселением. Самые

ранние найденные культурные слои

относятся к 7400 г. до н. э. Общий размер

около 500х150 м. Оно состояло из

сплошной террасированной застройки с

небольшим количеством внутренних

дворов.

Внешние стены были глухими,

Внешние стены были глухими,зачастую без окон.

Окна в домах – небольшие и расположены

под крышами. Двери отсутствовали.

Входами в дома служили окна и каминные

трубы, к ним вели приставные лестницы.

23. Горные аулы в Дагестане

Традиционный,устойчиво

сохраняющийся много веков тип

поселения. Оно может насчитывать до

600 дворов, соединённых в плотно

сдвинутые

ступени-ярусы,

расположенные на склоне горы. Таких

ярусов может быть до 50-ти. Домики–

сакли имеют плоские крыши, и крыша

нижней

сакли

зачастую

служит

придомовым двориком верхней сакли.

24. Традиционные поселения Сванетии (Грузия)

Также имеют многовековыеархитектурно–градостроительные

традиции, которые отмечали ещё древние

римляне. Сванские поселения

располагаются компактно на крутых

склонах кавказских гор. Улицы поселений

извилисты и имеют мощение природным

камнем. Архитектура сванского дома

очень живописна и состоит из

разнообразных элементов: башня–мур с

бойницами (до 20–25 м), основная часть

дома с большим летним и меньшим

зимним помещениями, обязательными

навесом, двором и террасами.

Дома

Домаплотно прижаты друг к другу и имеют

потайные ходы в башни, где во время

кровной мести на долгое время

были заточены мужчины. Сванский

национальный дом считается одним из

древнейших образцов архитектуры

родового строя.

25. Скара-брей (Шотландия)

Состоит из 8 домов, объединённых вблоки, которые были населены в период

примерно 3100-2500 гг. до н. э. Вокруг

домов сооружались земляные курганы,

служившие естественной защитой и

опорой для домов, при этом сами дома

сооружались на ранее существовавших

кучах останков мусора. В среднем

площадь каждого из домов составляла 40

квадратных метров. В каждом доме

имелась крупная квадратная комната с

большим очагом, который использовался

для обогрева и приготовления пищи. В

жилищах имелись предметы каменной

мебели, в том числе своего рода шкафы

для посуды, одежды, сиденья и сундуки.

Кроме

того,

в

посёлке

была

предусмотрена

сложная

система

канализации, в каждом из жилищ

имелось нечто вроде туалета.

В семи

В семидомах обнаружена схожая мебель, при

этом кровати и своеобразные «шкафы»

были расположены на одних и тех же

местах в каждом доме.

26. Дом-крпость Поэбло (Мексика)

Эти поселения существовали со временацтеков до середины XX века. Поселения

представляют собой земляную крепость,

высотой в три–пять этажей. Каждый

этаж с внутренней стороны, стороны

двора имеет свою террасу шириной до 3

м. Подъем на этажи осуществлялся с

помощью

приставных

лестниц.

С

наружной стороны на первых этажах

отсутствовали дверные и оконные

проёмы. В дворовой части поселения

были наземные и подземные помещения

с верхним светом для собраний

различных групп племени. Помещения,

примыкающие к наружным стенам,

использовались зачастую для хранения

продуктов, оружия, инвентаря племени.

Основным строительным материалом

служил дёрн солончаковых лугов,

поросших мелкой осокой с длинными

корнями, которые прочно скрепляли

почву.

Такие города–дома насчитывали

Такие города–дома насчитывалидо одной тысячи комнат.

Кандован (Иран)

Янкинг (Китай)

Сасси-ди-Матера (Италия)

28. Градостроительные первоэлементы

Граница населённого пункта

Входной узел – главный въезд

Прообраз улицы

Общественные пространства

Функциональное зонирование территории

Взаиморасположение домов

Центр поселения

Начальная типология населённых мест

29. Культовые комплексы – мегалитические сооружения

• Мегалитические сооружения являются первыми культовымиансамблями

• Встречаются по всему миру, кроме Австралии

• Размещаются за пределами поселений

Менгир — простейший мегалит в виде установленного человеком

грубо обработанного дикого камня, у которого вертикальные

размеры заметно превышают горизонтальные; древний обелиск.

Дольмен – «каменный стол», мегалитическое сооружение из

каменных плит культового назначения

Кромлех — древнее сооружение, как правило, позднего неолита или

раннего бронзового века, представляющее собой несколько

поставленных вертикально в землю обработанных или

необработанных продолговатых камней, образующих одну или

несколько концентрических окружностей.

Важной частью культового зодчества являются захоронения

(подкурганные и бескурганные).

30. Менгиры – знак, символ, маяк, часть календаря, надгробье, указатель места или границы

Радстонский монолит(Великобретания)

Ильгуменский менгир

(Алтай, Россия)

31. Кромлех — ритуальное ограждение священного пространства с образованием «храма под открытым небом», обсерватория, лунный календарь

Каллаиниш (Шотландия)Стоухендж (Англия)

32. Дольмен – культовые сооружения или надгробия

Гелинджик (Россия)Северо-западный Кавказ

Городское планирование

Городские планировщики — это люди, которые руководят развитием городов и поселков. Городских планировщиков иногда называют городскими планировщиками. Многие градостроители работают в местных органах власти, хотя некоторые из них консультируют некоммерческие и общественные группы по вопросам оптимального роста и развития своих городов.

Однако большинство городов не растут. Городские районы теряют население. Перепись населения США 2010 года показала, что рост населения замедлился в 14 из 15 крупнейших городских центров. Проблема для многих градостроителей заключалась не в том, как спланировать рост, а в том, что делать с пустующими городскими землями, оставшимися позади, когда люди или предприятия уезжают.

Городские районы теряют население. Перепись населения США 2010 года показала, что рост населения замедлился в 14 из 15 крупнейших городских центров. Проблема для многих градостроителей заключалась не в том, как спланировать рост, а в том, что делать с пустующими городскими землями, оставшимися позади, когда люди или предприятия уезжают.

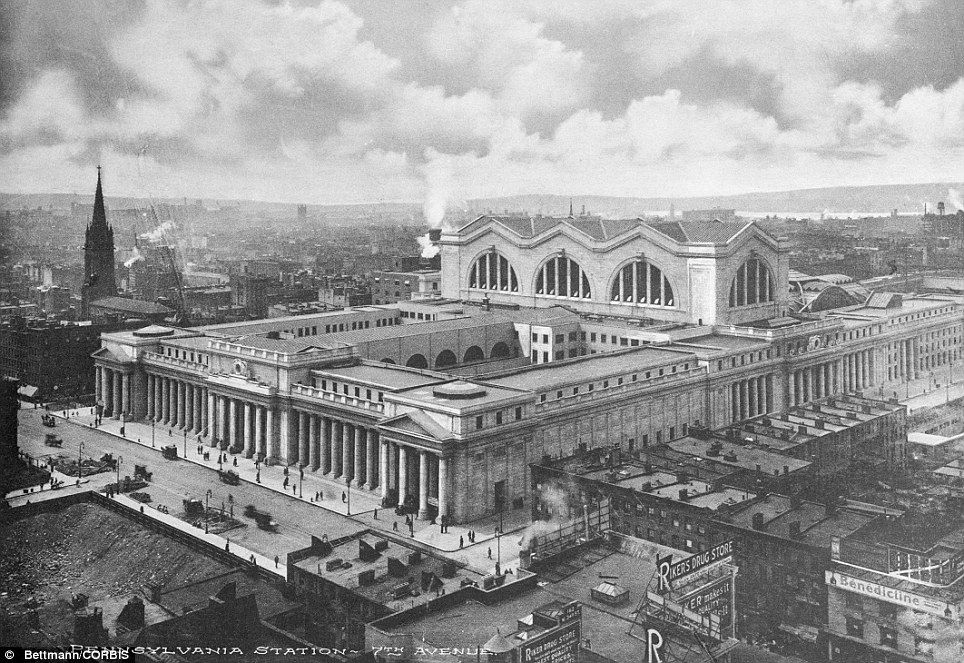

Городское планирование зародилось в США в конце 19 века. В то время многие города были грязными, перенаселенными местами. Быстро распространяются такие болезни, как холера, желтая лихорадка, брюшной тиф и грипп. В то время градостроители думали, что, расселив людей как можно дальше от промышленности с ее неприятными запахами и загрязненным воздухом, они оздоровятся. Городские власти создали законы, называемые постановлениями о зонировании, чтобы отделить людей, бизнес и промышленность друг от друга.

Переезд дальше от работы означал, что люди стали больше полагаться на автомобили, чтобы добраться туда, куда им нужно. Начиная с 1920-х годов рост зависимости от автомобилей привел к увеличению трафика и загрязнению воздуха. Ходить пешком по повседневным делам стало труднее, когда районы и магазины были разбросаны слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было посетить за одну поездку.

Ходить пешком по повседневным делам стало труднее, когда районы и магазины были разбросаны слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было посетить за одну поездку.

«Несколько недавних исследований связывают городское планирование с проблемами ожирения и общественного здравоохранения», — сказал Джейсон Сатори из Integrated Planning Consultants. «Когда мы проектируем города таким образом, чтобы людям приходилось водить машину, а не ходить пешком, и когда мы проектируем улицы, делающие езду на велосипеде опасной, мы отговариваем людей от физической активности».

Создание городов, удобных для велосипедистов

Сегодня города по всему миру делают свои улицы более удобными для велосипедистов и пешеходов, принимая законы, ограничивающие движение автомобилей. Вена, Австрия; Мюнхен, Германия; и Копенгаген, Дания, закрывает целые улицы для автомобильного движения. Барселона, Испания, и Париж, Франция, посвятили больше своих улиц велосипедному движению. Водители в Лондоне, Англия, и Стокгольме, Швеция, платят за въезд в город. Если города станут менее дружелюбными к автомобилям, люди с большей вероятностью будут ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом.

Водители в Лондоне, Англия, и Стокгольме, Швеция, платят за въезд в город. Если города станут менее дружелюбными к автомобилям, люди с большей вероятностью будут ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом.

Чикаго, штат Иллинойс, — один из городов США, который находится на пути к тому, чтобы стать более удобным для велосипедистов.

• В городе открывается первая охраняемая велосипедная дорожка (на проспекте Кинзи). Он будет иметь стойки из мягкого пластика и специальную полосу для защиты велосипедистов от интенсивного движения в центре города.

• Олдермен Проко «Джо» Морено, представляющий Первый округ Чикаго, предложил убрать одну полосу для автомобильного движения и выделить ее для велосипедистов.

• Городская тропа Блумингдейл превращает заброшенную железнодорожную ветку в парк и велосипедную дорожку, которая будет готова к использованию к 2014 г.

• Мэр Рам Эмануэль пообещал построить 25 миль велосипедных дорожек за каждый год своего пребывания в должности.

«Мы должны признать, что улицы — это тоже общественные места, а не просто каналы для максимально быстрого движения как можно большего количества транспортных средств», — сказал Том Вандербильт, автор книги Traffic: Почему мы ездим так, как мы . «Автомобиль будет продолжать существовать, но с ним следует обращаться как с «арендодателем» города, а не как с его арендодателем».

Сообщества смешанного использования

Другие города сокращают количество времени, проводимого в автомобилях, создавая смесь магазинов, жилья и общественного транспорта в одном районе. Эти сообщества, называемые сообществами смешанного использования, позволяют жителям жить, работать и делать покупки, меньше полагаясь на автомобиль.

Проект Civano в Тусоне, штат Аризона, и курортный поселок Лорето-Бей в Южной Нижней Калифорнии, Мексика, представляют собой запланированные районы, предназначенные для более разумного использования городского пространства и уменьшения разрастания.

Джоанна Троттер является директором по развитию сообщества Столичного совета по планированию, некоммерческой организации, занимающейся формированием более устойчивого и процветающего региона Чикаго. Она выросла в многофункциональном районе в Портленде, штат Орегон.

«У моей матери никогда не было машины, — говорит она. «Мы пользовались общественным транспортом, чтобы добраться туда, куда нам нужно было, и жили в районе, где в одном квартале жили люди с разным доходом. Когда я уехал из дома в Атланту [Джорджия], Лос-Анджелес [Калифорния] и, наконец, в Чикаго, я начал понимать, насколько нетипичным был мой город по сравнению с остальной частью страны».

Сегодня Троттер помогает управлять Gary and Region Investment Project (GRIP), который работает с сообществами в районе Большого Чикаго. Такие города, как Гэри, штат Индиана, а также Флинт и Детройт, штат Мичиган, «все планировалось сделать больше, чем они были на самом деле», — говорит Троттер. «Гэри, штат Индиана, изначально был рассчитан на 200 000 человек. Ближе всего город к этому числу был в 1950 году, когда в нем проживало 178 320 человек. Сегодня в Гэри проживает 80 000 человек — меньше, чем в 1930 году.

Ближе всего город к этому числу был в 1950 году, когда в нем проживало 178 320 человек. Сегодня в Гэри проживает 80 000 человек — меньше, чем в 1930 году.

«Планирование включает улучшение жилья и транспорта, а также чистых парков и рек, доступных для использования населением», — говорит Троттер. «Мы готовим Гэри не к росту, а к стабилизации. Мы работали с городом, чтобы найти проекты, которые привлекут бизнес и укрепят городское ядро».

На мероприятии GRIP в 2010 году жители Северо-Западной Индианы собрались, чтобы проголосовать за ряд проектов, которые, по их мнению, больше всего помогут обществу. Расширение международного аэропорта Гэри/Чикаго получило наибольшее количество голосов. Еще одним проектом, стоящим в списке, были улучшения вдоль станции метро Гэри.

«В аэропорты и на вокзалы прибывает много людей, — объясняет Троттер. «Они также привозят рестораны, отели, грузовые и судоходные компании. Это рабочие места, не связанные напрямую с аэропортами или железными дорогами, но они возникнут, потому что люди нуждаются в этих услугах».

Общественные сады

Городские планировщики все чаще рассматривают выращивание продуктов питания в черте города как способ использования свободных земель. Городское сельское хозяйство и общественные сады в последние годы приобрели популярность, поскольку люди хотят покупать продукты, выращенные ближе к месту их проживания. Такие города, как Флинт и Чикаго, лидируют в покупке земли, которую обычно покупают частные владельцы.

В районе Хаддингтон в Филадельфии, штат Пенсильвания, некоммерческая организация Urban Tree Connection купила две трети акра заброшенной земли в 1990-е. Сегодня на Центральной производственной ферме Neighborhood Food Central выращивают картофель, листовую капусту, листовую капусту и капусту.

Компания Growing Power Inc. владеет городскими садами в Чикаго и Милуоки, штат Висконсин. NeighborSpace работает в партнерстве с городом Чикаго, чтобы позволить общественным группам выращивать сады в городе.

Кэти Дикхат — глава отдела устойчивого развития Чикаго и член совета директоров NeighborSpace. Отдел устойчивого развития оказывает помощь жителям Чикаго, которые хотят выращивать растения и ловить рыбу в домах-кольцах.

Отдел устойчивого развития оказывает помощь жителям Чикаго, которые хотят выращивать растения и ловить рыбу в домах-кольцах.

Домики-кольца — это мини-теплицы, которые защищают растения от непогоды. Пластиковые листы покрывают полукруглые обручи из металлических или пластиковых труб. Практика выращивания рыбы и растений в птичнике или теплице называется аквапоникой.

«В птичниках такие культуры, как капуста, можно выращивать 10 месяцев в году, даже в чикагском климате», — говорит Дикхат.

Мэр Чикаго Эмануэль недавно предложил постановление, которое позволит использовать 14 000 пустующих городских участков в городском сельском хозяйстве. Новое постановление позволит расширить общественные сады до половины акра, ослабит строгие правила ограждения и парковки вокруг городских садов, а также позволит продавать продукты, выращенные в аквапонике.

Некоторые методы городского земледелия требуют еще меньше земли, что позволяет сокращающимся городам быть устойчивыми. Вертикальное земледелие — это практика выращивания продуктов питания в высотных зданиях. Диксон Деспомье — профессор наук об окружающей среде и микробиологии в Колумбийском университете и сторонник вертикального земледелия.

Вертикальное земледелие — это практика выращивания продуктов питания в высотных зданиях. Диксон Деспомье — профессор наук об окружающей среде и микробиологии в Колумбийском университете и сторонник вертикального земледелия.

«Выращивая продукты питания на гидропонике или вне наземной сети, можно отказаться от больших участков сельскохозяйственных угодий, что позволит им вернуться к своему экологическому назначению», — говорит он.

Леса лиственных пород вернутся, и высотные здания возьмут на себя работу по пропитанию города, говорит он.

Краткий факт

Получение ГИС

Знание географии необходимо для городского планировщика. В ГИС картографические данные кодируются различными способами. Жилым, коммерческим или промышленным участкам земли присваивается свой особый код. Коды можно разделить на более конкретные категории, чтобы показать физические особенности города. Слои информации могут быть созданы с помощью ГИС, что позволяет градостроителям находить все, что им нужно, на одной компьютеризированной карте.

Например, город хочет спланировать общественный сад в городском районе. Градостроитель использует ГИС для определения местонахождения всей жилой недвижимости в городе. Далее градостроитель решает видеть рядом с пустырями только жилую недвижимость. Свободные участки должны быть не менее полуакра или больше. С помощью ГИС градостроители могут щелкать слои картографических данных, чтобы находить нужные области.

Краткий факт

Ваш билет на поездку действительно окупается!

Люди, пользующиеся общественным транспортом, могут сэкономить в среднем 9 330 долларов в год или 778 долларов в месяц. Это деньги, которые им не нужно тратить на бензин или парковку.

Fast Fact

Топ-10 общественного транспорта

10 городских районов, которые чаще всего пользуются общественным транспортом, в порядке: процентов, что быстрее, чем в среднем по стране. Для большинства новых рабочих мест потребуется степень магистра с дополнительными навыками в области ГИС или картографии. Более подробная информация находится в справочнике Occupational Outlook Handbook.

Более подробная информация находится в справочнике Occupational Outlook Handbook.

Статьи и профили

Новости National Geographic: Зеленый рост городов — следующая волна защиты окружающей среды

Веб-сайт

Город Чикаго: Устойчивое развитиеGrowing Power, Inc. RTF

Масштаб реакции городского планирования на общественное здоровье является прямым показателем качества жизни. Почему? Потому что в конечном итоге это затронет общественность в период кризиса. Различные случаи на протяжении всей истории подтверждают это утверждение. Итак, начнем с истоков.

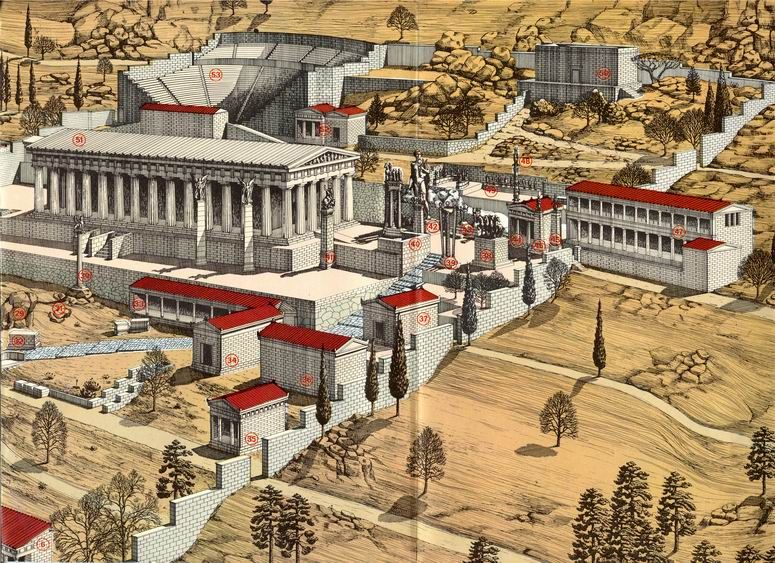

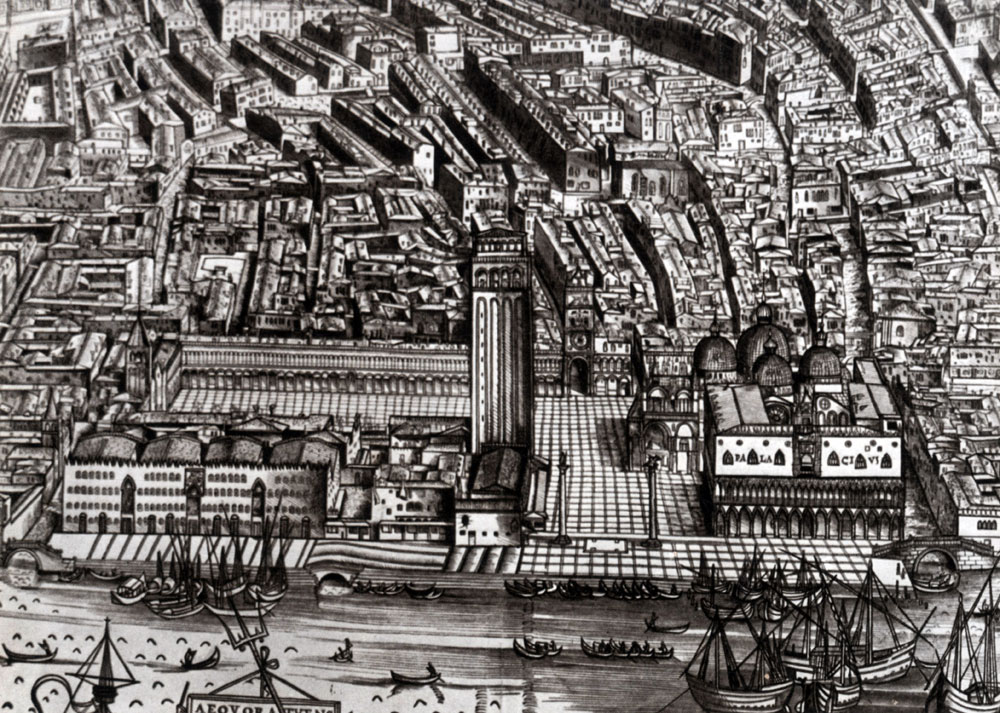

Градостроительство впервые было замечено в руинах древних городов, разбросанных по разным частям мира. Различные случаи эпидемий по всему миру оказали значительное влияние на стратегии городского планирования. Города развились как ответ, а также привели к различным архитектурным движениям.

Dharavi Masterplan_©Foster + Partners 14 th Century Бубонная чума 14 века, также известная как Черная смерть, положила конец городской экспансии. Болезнь быстро распространилась по средневековой Европе и считалась божественным наказанием. Католическая церковь построила множество домов для пациентов и изолированные монастыри в надежде изолировать зараженную публику. Но по мере того, как эпидемия продолжала распространяться, люди осознали важность общественного здравоохранения, чистого воздуха и удаления сточных вод. Он вдохновил движение Возрождения, возрождение искусства и архитектуры, которое привело к общегородскому благоустройству и порядку зданий.

Болезнь быстро распространилась по средневековой Европе и считалась божественным наказанием. Католическая церковь построила множество домов для пациентов и изолированные монастыри в надежде изолировать зараженную публику. Но по мере того, как эпидемия продолжала распространяться, люди осознали важность общественного здравоохранения, чистого воздуха и удаления сточных вод. Он вдохновил движение Возрождения, возрождение искусства и архитектуры, которое привело к общегородскому благоустройству и порядку зданий.

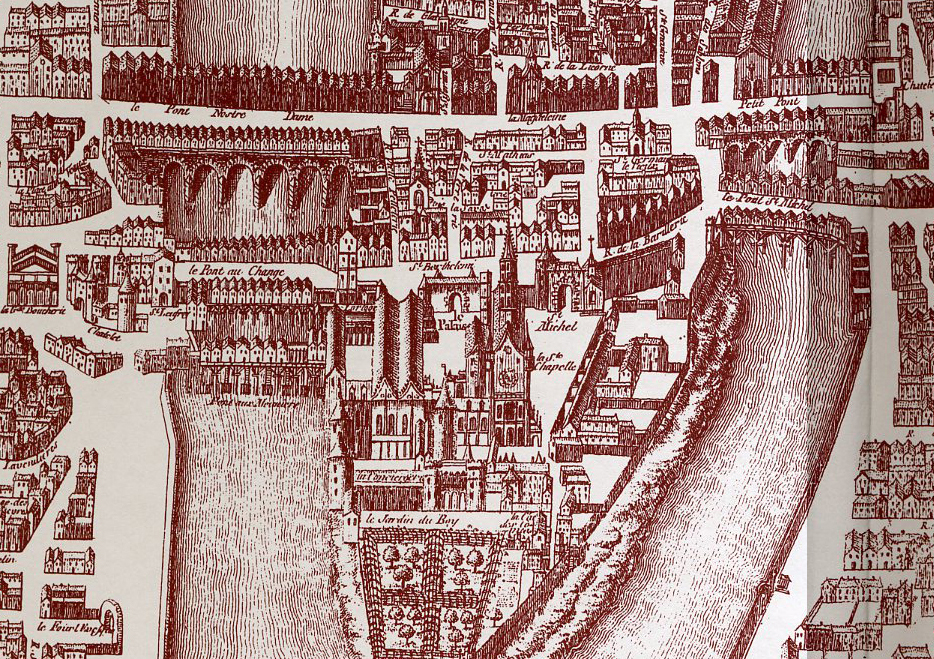

Многие архитекторы и дизайнеры начали разрабатывать теории и концепции городского планирования, направленные на улучшение здоровья населения. Одним из таких концептов был Леонардо да Винчи, его видение «противоэпидемического города». Чума вторглась в Милан, Италия, к концу 15 века, и Леонардо понял, что неэффективность улиц была одной из основных причин быстрого распространения болезней.

Перед эпидемией началась миграция людей в города, что привело к густонаселенным районам и антисанитарным условиям. Следовательно, да Винчи предложил трехуровневый город, каждый слой которого выполняет определенную функцию. Открытый верхний слой города служил бы общественной жизни сетью улиц для прогулок и любования бурлящей городской жизнью. Средний слой будет для услуг, торговли, транспорта и промышленности. А замкнутый нижний слой будет представлять собой речную сеть для перевозки грузов и сточных вод колесного транспорта.

Следовательно, да Винчи предложил трехуровневый город, каждый слой которого выполняет определенную функцию. Открытый верхний слой города служил бы общественной жизни сетью улиц для прогулок и любования бурлящей городской жизнью. Средний слой будет для услуг, торговли, транспорта и промышленности. А замкнутый нижний слой будет представлять собой речную сеть для перевозки грузов и сточных вод колесного транспорта.

Градостроительство города, таким образом, обеспечивало хорошее освещение и вентиляцию, большие городские площади и устанавливало стандарты ширины улиц. Леонардо дополнительно спроектировал дренажные системы и разработал решение для водоснабжения и канализации города. «Противоэпидемический город» является идеальной моделью даже для сегодняшнего времени, поскольку он осознает важность планирования и здоровья города в процессе урбанизации. Из-за стоимости и других факторов город да Винчи не мог быть реализован, но указал на многочисленные идеи городского планирования.

Продвигаясь вперед во времени, Лондон попал в лапы чумы в 17 веке, за которой последовал Великий пожар 1666 года. Это привело к обширной перестройке города. . Хотя планировка улиц оставалась неизменной, происходило расширение улиц, создание тротуаров и; ликвидация открытых канализационных систем. Столица приобрела новый облик, поскольку подразумевались новые стандарты строительства зданий.

Улучшилась застроенная среда города, улучшилось и здоровье населения. Наука и городское планирование также развивались со временем и находили новые применения. Следовательно, в середине 19 века, когда в Лондоне произошла вспышка холеры, доктор Джон Сноу применил науку о данных, чтобы проследить ее происхождение. Это привело к перестройке городской системы водоснабжения и помогло принять первый закон об общественном здравоохранении, Закон об общественном здравоохранении 1848 года. Это было признаком взаимозависимости городского планирования от общественного здравоохранения и помогло появиться многим планировщикам.

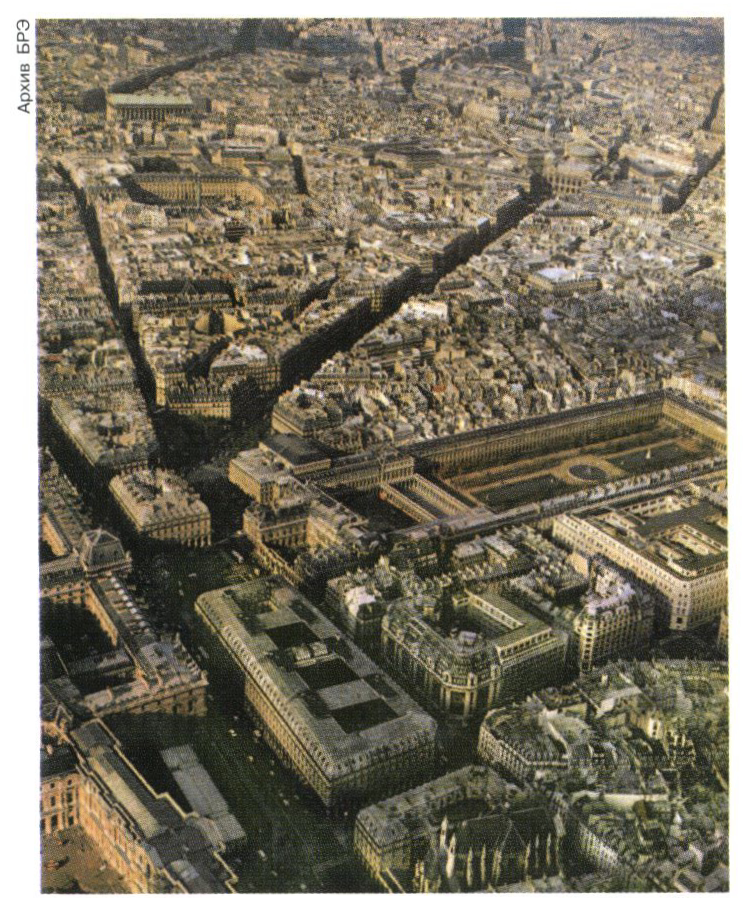

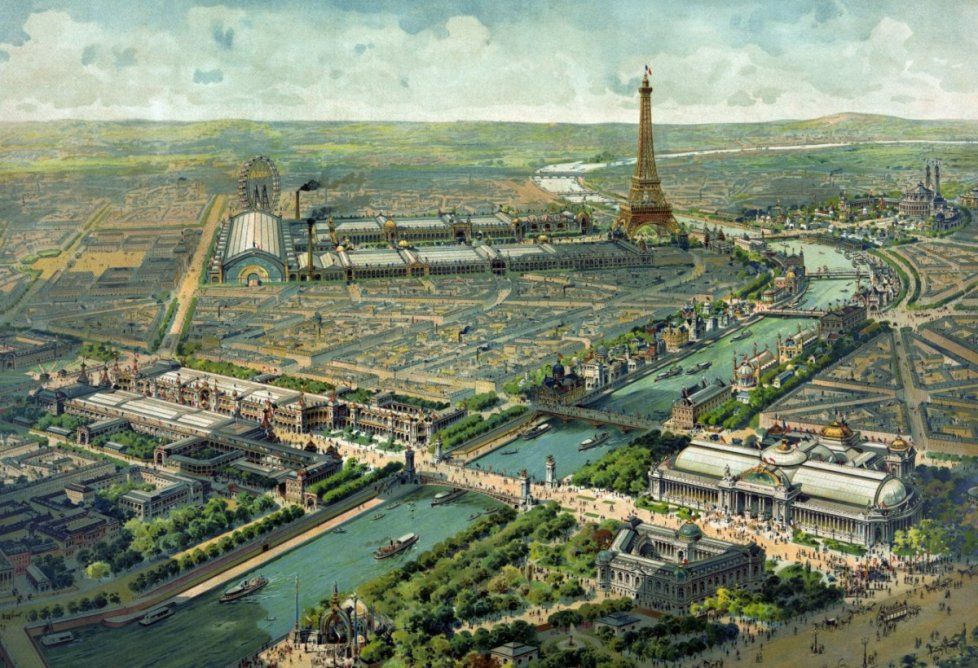

Параллельно с этим в Европе была замечена важность модели Османа, которая произвела революцию во многих городах, таких как Париж, Барселона и Мадрид. Предполагалось, что модель украсит города и устранит антисанитарные условия. Концепция включала разделение территорий по их функциональности и их связь через хорошо спроектированную уличную сеть. Хотя работа Османа в Париже вызвала много критики, государственный администратор успешно добился улучшения гигиены, эффективности и социального прогресса в городе.

Расширение Летчворта-Гарден-Сити_©WestonWilliamson+Partners Вслед за этим в 1898 году Эбенезером Ховардом, градостроителем, возникло движение «Город-сад». Идея заключалась в том, чтобы объединить преимущества жизни в сельской местности и преимущества города. Эта концепция была одним из первых и наиболее ценных ответов на планирование викторианских городов, поскольку в ней говорилось о создании автономных новых городов. Города уже были перенаселены, и в 1900-х годах биолог Патрик Геддес развил идею Говарда на шаг вперед.

Города уже были перенаселены, и в 1900-х годах биолог Патрик Геддес развил идею Говарда на шаг вперед.

Геддес предложил принципы экологического баланса и возобновления ресурсов. Его теория заключалась в том, чтобы объединить географию, культуру и гражданское образование в процессе городского планирования. Благодаря такому новаторскому мышлению Геддес стал известен как отец регионального планирования. Из модели мы можем наблюдать за окружающей средой как частью процесса городского планирования, чтобы в конечном итоге улучшить качество жизни.

20 th CenturyВ начале 20 века мир снова пострадал от туберкулёза и испанского гриппа. К 1850-м годам промышленная революция перевела мир на машины и привела к быстрой урбанизации. Это привело к тому, что люди мигрировали в города в поисках работы, а города стали перенаселенными.

При строительстве зданий использовалась сталь, изготовленная из больших доменных печей. Это снизило стоимость строительства, а также сэкономило время. Но более широкая картина заключалась в том, что рабочий класс людей жил в стесненных условиях, а возросшее потребление кокса привело к высокому уровню загрязнения воздуха. Все эти факторы в конечном итоге привели к эпидемиям туберкулеза, холеры и испанского гриппа, свирепствовавшим в разных уголках мира.

Но более широкая картина заключалась в том, что рабочий класс людей жил в стесненных условиях, а возросшее потребление кокса привело к высокому уровню загрязнения воздуха. Все эти факторы в конечном итоге привели к эпидемиям туберкулеза, холеры и испанского гриппа, свирепствовавшим в разных уголках мира.

Эта эпидемия породила новую современную архитектуру, а именно стиль Модернизм. Инфраструктура города снова развивалась в ответ. В качестве решений символизировались достаточное количество света и вентиляции, легко моющиеся материалы и клинически белые стены. Архитекторы-модернисты, такие как Альвар Альто и Ле Корбюзье, были предшественниками этого минималистского стиля дизайна, лишенного украшений.

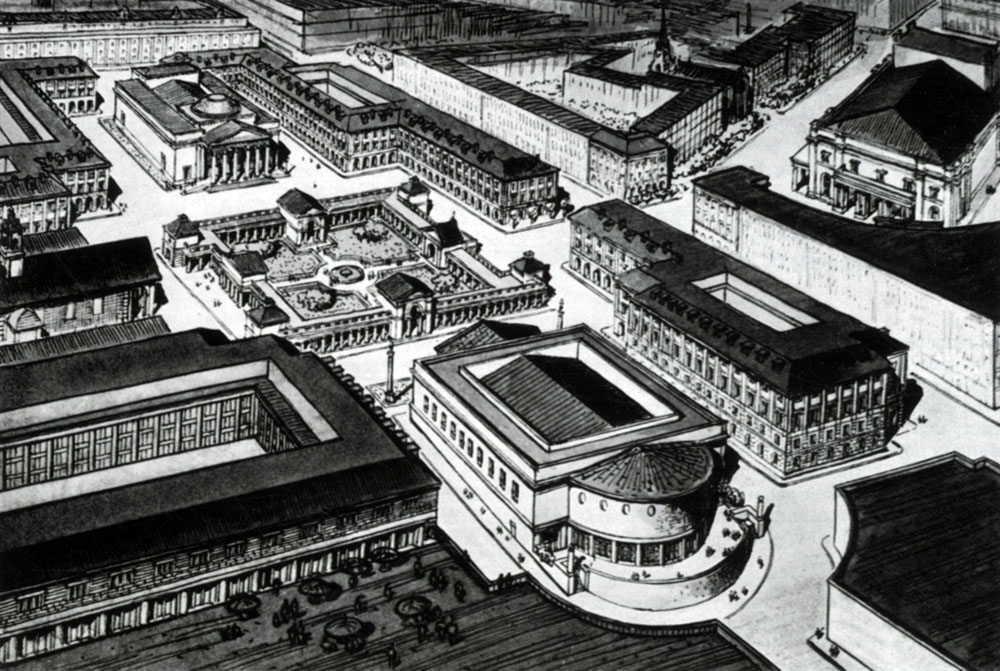

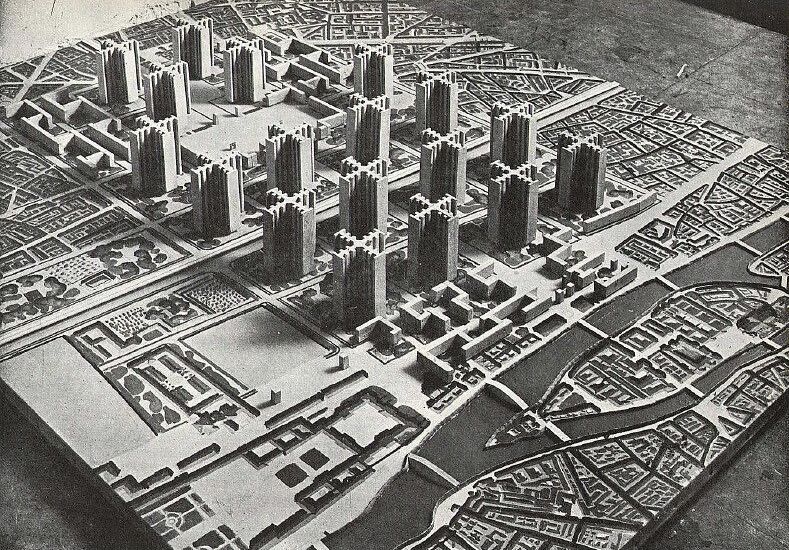

Еще одна известная концепция города, разработанная Ле Корбюзье, была известна как Сияющий город. Его утопический город вращался вокруг идеи вертикальной архитектуры и больших открытых пространств на земле, которые должны были функционировать как транспортные коридоры и общественные ландшафты. Модель подверглась резкой критике и провалилась из-за чрезмерно дисциплинированного и холодного дизайна; но его концепция в основном была сосредоточена на улучшении воздуха, света и зелени, элементов, которых не хватало во время распространения болезни. Таким образом, модернизм превратился в форму медицины.

Модель подверглась резкой критике и провалилась из-за чрезмерно дисциплинированного и холодного дизайна; но его концепция в основном была сосредоточена на улучшении воздуха, света и зелени, элементов, которых не хватало во время распространения болезни. Таким образом, модернизм превратился в форму медицины.

В настоящее время, когда мир столкнулся с новой пандемией, городское планирование снова должно развиваться. Подход планировщиков направлен на долгосрочное устойчивое развитие. Это новое движение получило название «Новый урбанизм», которое вращается вокруг городов, удобных для пешеходов, с помощью передовых технологий. Питер Калторп и Уильям Макдонаф — две ведущие фигуры в области устойчивого городского планирования. Они работают над снижением воздействия человека на быстро деградирующую окружающую среду.

Такие модели и идеи поддерживаются и улучшаются многими новаторскими планировщиками, которые последовали за ними.