Архитектура 18 19 века в россии: Архитектура 18 века в России [Российской империи]

Архитектура 18 века в России [Российской империи]

Основная статья: Культура России в 18 векеСодержание (план)

Архитектура при Петре I (до 1725 года)

см. Русское искусство начала 18 века#Русская архитектура начала 18 века

Архитектура середины 18 века (1725-1762)

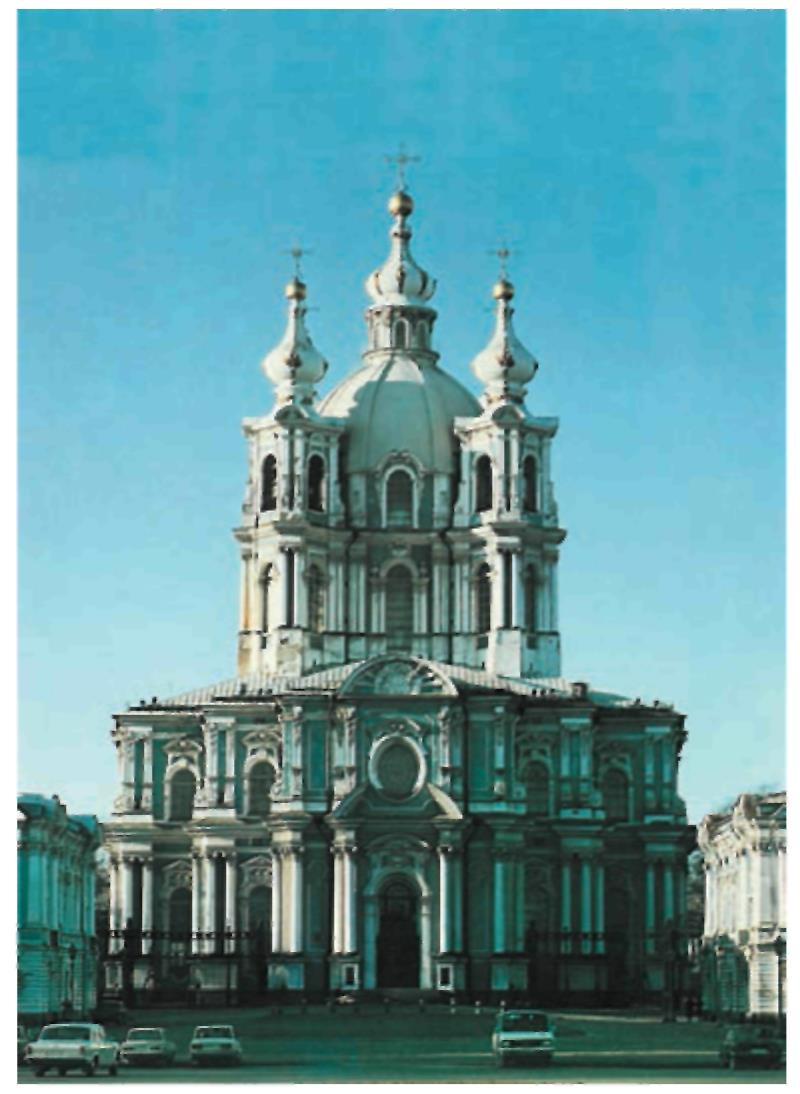

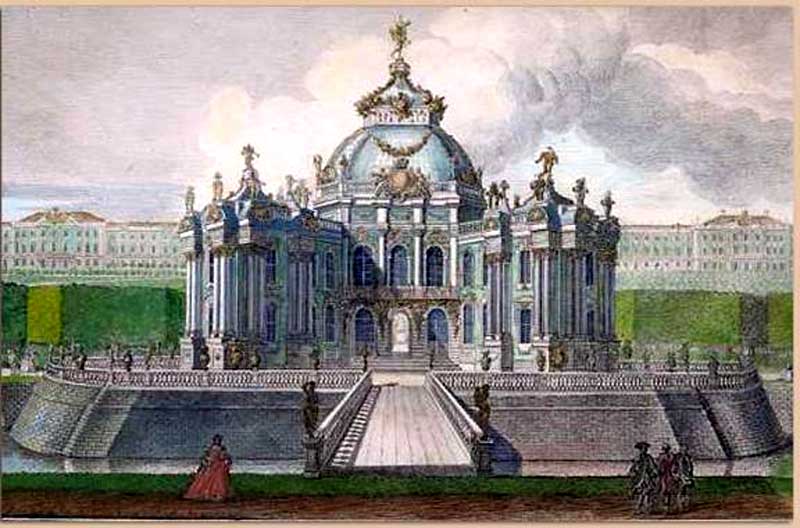

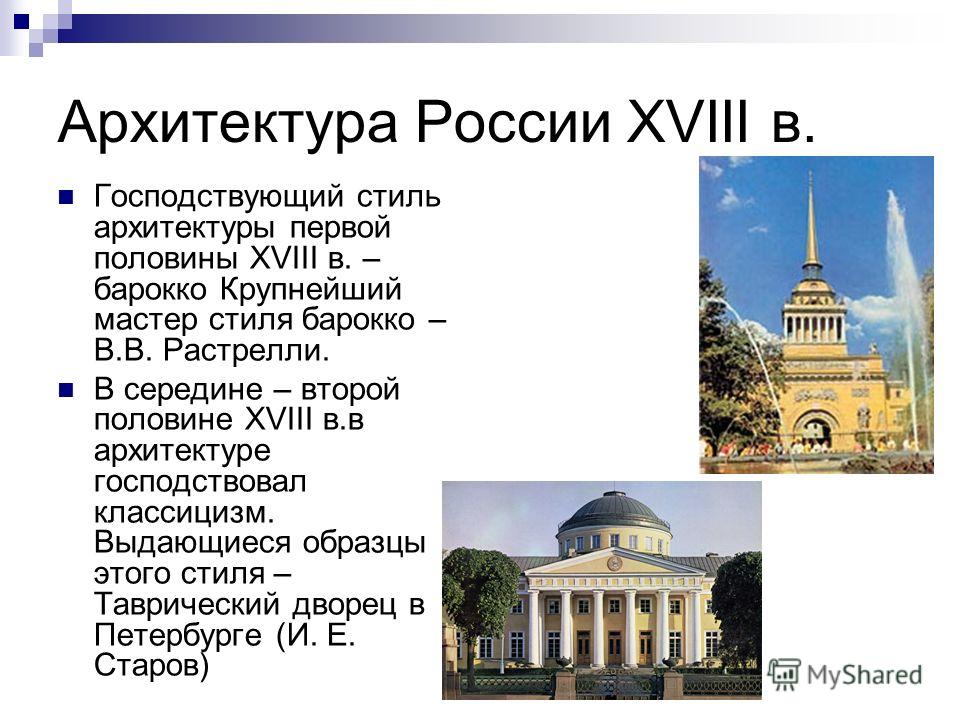

В середине 18 века в архитектуре наибольшее воплощение нашло барокко. Высший расцвет русского и европейского барокко связан с творчеством архитектора Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771).

Зданиям, построенным в этом стиле, присущи необычайная пышность и нарядность. Стены дворцов и храмов богато украшены причудливой лепниной, скульптурами, колоннами, которые ничего не поддерживают. В архитектуре практически отсутствуют горизонтальные линии. Идеал барокко — плавно изогнутая кривая. Линия фасада динамична: выступы зданий то и дело сменяются углублениями. Неповторимую прелесть барочным постройкам придавала многоцветная окраска: позолотой сияли завершения колонн и скульптура, а белоснежные колонны чётко выделялись на голубой, бирюзовой, жёлтой или розовой поверхности стен.

Особой пышностью отличались интерьеры барочных дворцов. Стены залов обтягивались шёлковой тканью, украшались зеркалами, резной позолоченной лепниной. Полы отделывали паркетом со сложным рисунком. Потолки расписывались искусными живописцами. Хрустальные люстры, изысканные дверные ручки, замысловатые камины, часы, вазы, роскошная мебель дополняли все это великолепие. Дворцовые помещения выстраивались в длинный ряд проходных комнат и залов так, чтобы дверные проёмы были расположены по одной оси. Подобная планировка отвечала теме парадных шествий, которая непременно проявлялась не только в знаменитых «выходах монарха», но и во всех ритуалах, даже танцах.

Архитектура при Екатерине II (вторая половина XVIII века)

Градостроительство

В царствование Екатерины осуществлялась грандиозная градостроительная программа. Строились новые и перестраивались старые города. На Урале, в Сибири, Новороссии основывались поселения. Образцом градостроительного искусства служил Петербург с его регулярной планировкой.

Образцом градостроительного искусства служил Петербург с его регулярной планировкой.

В 1762 г. была создана Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Она должна была не только заниматься градостроительными проблемами двух российских столиц, но и разрабатывать генеральные планы губернских и уездных городов. К 1775 г. Комиссия о каменном строении утвердила планы 216 городов. Следует отметить, что, перестраивая старые города, архитекторы старались сохранить памятники древнерусского зодчества: храмы, колокольни, крепостные сооружения.

Во второй половине XVIII в. значительно возросло количество общественных (нежилых) сооружений, возводимых в городах. Строятся здания для учреждений городского самоуправления (городские думы, дворянские собрания и т. д.), больницы, школы, гостиные дворы, общественные бани, складские помещения. В крупных городах, помимо дворцов и особняков, появляются первые доходные дома, в которых квартиры сдаются в наем.

Классицизм

Изменяется архитектурный стиль: на смену пышному барокко приходит классицизм. «Благородная простота и спокойное величие» — так характеризуют новый стиль, утвердившийся в России в конце XVIII столетия. В нем преобладают прямые горизонтальные и вертикальные линии. Все части зданий симметричны, пропорциональны, уравновешены. Колонны не только служат украшением, но и имеют конструктивное предназначение — поддерживают перекрытия. Крыши делаются пологими. Фасады зданий архитекторы предпочитают окрашивать в сдержанные цвета — жёлтый, кофейный, серый, палевый… Материал с сайта http://wikiwhat.ru

«Благородная простота и спокойное величие» — так характеризуют новый стиль, утвердившийся в России в конце XVIII столетия. В нем преобладают прямые горизонтальные и вертикальные линии. Все части зданий симметричны, пропорциональны, уравновешены. Колонны не только служат украшением, но и имеют конструктивное предназначение — поддерживают перекрытия. Крыши делаются пологими. Фасады зданий архитекторы предпочитают окрашивать в сдержанные цвета — жёлтый, кофейный, серый, палевый… Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Представители в Санкт-Петербурге

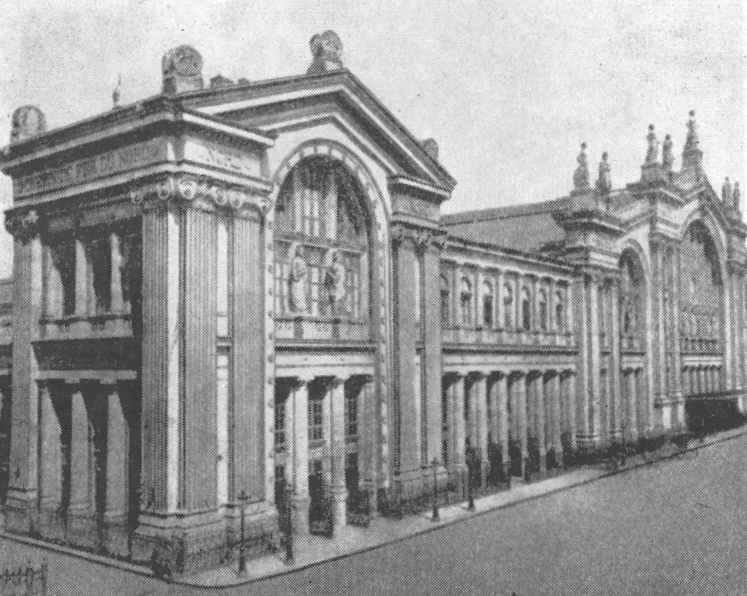

Крупнейшими зодчими классицизма в Петербурге являлись Жан-Батист Валлен-Деламот (Академия художеств, Гостиный двор на Невском проспекте), Иван Егорович Старое (Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец), Чарльз Камерон (Павловский дворец, Камеронова галерея Царского Села), Джакомо Кваренги (Эрмитажный театр, Ассигнационный банк), Николай Александрович Львов (Петербургский почтамт, Невские ворота Петропавловской крепости, церковь «Кулич и Пасха»).

Н. А. Львов (1751 — 1803) был известен не только как талантливый архитектор, но и как выдающийся учёный, писатель, график, музыковед. Он создал первый художественный салон (кружок), в который входили выдающиеся литераторы, композиторы, художники. Львова почитали гением вкуса.

Представители в Москве

В Москве творили Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) (дом Пашкова, дворцовый комплекс Царицыно) и Матвей Федорович Казаков (1738-1812/1813) (здания Сената в Кремле, Благородного собрания — ныне Колонный зал Дома союзов, Голицынской больницы — ныне 1-я Градская).

Картинки (фото, рисунки)

Вопросы к этой статье:Назовите основные признаки классицизма в архитектуре.

Что нового появилось в архитектуре во второй половине XVIII в.?

Назовите русских представителей классицизма в архитектуре.

Архитектура 18 века в России [Российской империи]

Основная статья: Культура России в 18 векеСодержание (план)

Архитектура при Петре I (до 1725 года)

см. Русское искусство начала 18 века#Русская архитектура начала 18 века

Русское искусство начала 18 века#Русская архитектура начала 18 века

Архитектура середины 18 века (1725-1762)

В середине 18 века в архитектуре наибольшее воплощение нашло барокко. Высший расцвет русского и европейского барокко связан с творчеством архитектора Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771).

Зданиям, построенным в этом стиле, присущи необычайная пышность и нарядность. Стены дворцов и храмов богато украшены причудливой лепниной, скульптурами, колоннами, которые ничего не поддерживают. В архитектуре практически отсутствуют горизонтальные линии. Идеал барокко — плавно изогнутая кривая. Линия фасада динамична: выступы зданий то и дело сменяются углублениями. Неповторимую прелесть барочным постройкам придавала многоцветная окраска: позолотой сияли завершения колонн и скульптура, а белоснежные колонны чётко выделялись на голубой, бирюзовой, жёлтой или розовой поверхности стен.

Особой пышностью отличались интерьеры барочных дворцов. Стены залов обтягивались шёлковой тканью, украшались зеркалами, резной позолоченной лепниной. Полы отделывали паркетом со сложным рисунком. Потолки расписывались искусными живописцами. Хрустальные люстры, изысканные дверные ручки, замысловатые камины, часы, вазы, роскошная мебель дополняли все это великолепие. Дворцовые помещения выстраивались в длинный ряд проходных комнат и залов так, чтобы дверные проёмы были расположены по одной оси. Подобная планировка отвечала теме парадных шествий, которая непременно проявлялась не только в знаменитых «выходах монарха», но и во всех ритуалах, даже танцах.

Стены залов обтягивались шёлковой тканью, украшались зеркалами, резной позолоченной лепниной. Полы отделывали паркетом со сложным рисунком. Потолки расписывались искусными живописцами. Хрустальные люстры, изысканные дверные ручки, замысловатые камины, часы, вазы, роскошная мебель дополняли все это великолепие. Дворцовые помещения выстраивались в длинный ряд проходных комнат и залов так, чтобы дверные проёмы были расположены по одной оси. Подобная планировка отвечала теме парадных шествий, которая непременно проявлялась не только в знаменитых «выходах монарха», но и во всех ритуалах, даже танцах.

Архитектура при Екатерине II (вторая половина XVIII века)

Градостроительство

В царствование Екатерины осуществлялась грандиозная градостроительная программа. Строились новые и перестраивались старые города. На Урале, в Сибири, Новороссии основывались поселения. Образцом градостроительного искусства служил Петербург с его регулярной планировкой.

В 1762 г. была создана Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Она должна была не только заниматься градостроительными проблемами двух российских столиц, но и разрабатывать генеральные планы губернских и уездных городов. К 1775 г. Комиссия о каменном строении утвердила планы 216 городов. Следует отметить, что, перестраивая старые города, архитекторы старались сохранить памятники древнерусского зодчества: храмы, колокольни, крепостные сооружения.

Во второй половине XVIII в. значительно возросло количество общественных (нежилых) сооружений, возводимых в городах. Строятся здания для учреждений городского самоуправления (городские думы, дворянские собрания и т. д.), больницы, школы, гостиные дворы, общественные бани, складские помещения. В крупных городах, помимо дворцов и особняков, появляются первые доходные дома, в которых квартиры сдаются в наем.

Классицизм

Изменяется архитектурный стиль: на смену пышному барокко приходит классицизм.

Представители в Санкт-Петербурге

Крупнейшими зодчими классицизма в Петербурге являлись Жан-Батист Валлен-Деламот (Академия художеств, Гостиный двор на Невском проспекте), Иван Егорович Старое (Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец), Чарльз Камерон (Павловский дворец, Камеронова галерея Царского Села), Джакомо Кваренги (Эрмитажный театр, Ассигнационный банк), Николай Александрович Львов (Петербургский почтамт, Невские ворота Петропавловской крепости, церковь «Кулич и Пасха»).

Н. А. Львов (1751 — 1803) был известен не только как талантливый архитектор, но и как выдающийся учёный, писатель, график, музыковед. Он создал первый художественный салон (кружок), в который входили выдающиеся литераторы, композиторы, художники. Львова почитали гением вкуса.

Представители в Москве

В Москве творили Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) (дом Пашкова, дворцовый комплекс Царицыно) и Матвей Федорович Казаков (1738-1812/1813) (здания Сената в Кремле, Благородного собрания — ныне Колонный зал Дома союзов, Голицынской больницы — ныне 1-я Градская).

Картинки (фото, рисунки)

Вопросы к этой статье:Назовите основные признаки классицизма в архитектуре.

Что нового появилось в архитектуре во второй половине XVIII в.?

Назовите русских представителей классицизма в архитектуре.

Архитектура России 18 века | История архитектуры

Глава «Искусство России. Архитектура». Раздел «Искусство 18 века». Всеобщая история искусств. Том IV. Искусство 17-18 веков. Автор: И.М. Шмидт; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1963)

Архитектура». Раздел «Искусство 18 века». Всеобщая история искусств. Том IV. Искусство 17-18 веков. Автор: И.М. Шмидт; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1963)

Восемнадцатый век — время замечательного расцвета русского зодчества. Продолжая; с одной стороны, свои национальные традиции, русские мастера в этот период стали активно осваивать опыт современной им западноевропейской архитектуры, перерабатывая ее принципы применительно к конкретно-историческим потребностям и условиям своей страны. Они во многом обогатили мировую архитектуру, внеся в ее развитие неповторимые черты.

Для русского зодчества 18 в. характерно решительное преобладание светской архитектуры над религиозной, широта градостроительных планов и решений. Воздвигалась новая столица — Петербург, по мере укрепления государства расширялись и перестраивались старые города.

Указы Петра I содержали конкретные распоряжения, касающиеся архитектуры и строительного дела.

По ряду своих стилевых особенностей русская архитектура первой половины 18 в. несомненно может быть сравнима с господствующим в Европе стилем барокко.

Тем не менее прямую аналогию здесь проводить нельзя. Русское зодчество — особенно петровского времени — обладало значительно большей простотой форм, чем было свойственно стилю позднего барокко на Западе. По своему идейному содержанию оно утверждало патриотические идеи величия русского государства.

Одно из примечательнейших сооружений начала 18 в.— здание Арсенала в Московском Кремле (1702—1736; архитекторы Дмитрий Иванов, Михаил Чоглоков и Кристоф Конрад). Большая протяженность здания, спокойная гладь стен с редко расставленными окнами и торжественно-монументальное оформление главных ворот явно свидетельствуют о новом направлении в архитектуре.

Новые веяния проникали и в культовую архитектуру. Ярким примером тому является церковь архангела Гавриила, более известная под названием Меншиковой башни. Она была построена в 1704—1707 гг. в Москве, на территории усадьбы А. Д. Меншикова у Чистых прудов, архитектором Иваном Петровичем Зарудным (умер в 1727 г.). До пожара 1723 г. (возникшего в результате удара молнии) Меншикова башня — как и построенная вскоре колокольня Петропавловского собора в Петербурге — была увенчана высоким деревянным шпилем, на конце которого находилась золоченая медная фигура архангела. По высоте эта церковь превосходила колокольню Ивана Великого в Кремле (Существующая ныне своеобразной формы легкая, удлиненная глава этой церкви была сделана уже в начале 19 в. Восстановление церкви относится к 1780 году.).

Меншикова башня представляет собой характерную для русского церковного зодчества конца 17 в. композицию из нескольких ярусов — «восьмериков» на «четверике». В то же время по сравнению с 17 в. здесь ясно намечаются новые тенденции и используются новые архитектурные приемы. Особенно смелым и новаторским было использование в церковном сооружении высокого шпиля, столь успешно применявшегося затем петербургскими архитекторами. Характерно обращение Зарудного к классическим приемам ордерной системы. В частности, с большим художественным тактом введены необычные для древнерусского зодчества колонны с коринфскими капителями. И уже совсем смело — мощные волюты, фланкирующие главный вход в храм и придающие ему особенную монументальность, своеобразие и торжественность.

композицию из нескольких ярусов — «восьмериков» на «четверике». В то же время по сравнению с 17 в. здесь ясно намечаются новые тенденции и используются новые архитектурные приемы. Особенно смелым и новаторским было использование в церковном сооружении высокого шпиля, столь успешно применявшегося затем петербургскими архитекторами. Характерно обращение Зарудного к классическим приемам ордерной системы. В частности, с большим художественным тактом введены необычные для древнерусского зодчества колонны с коринфскими капителями. И уже совсем смело — мощные волюты, фланкирующие главный вход в храм и придающие ему особенную монументальность, своеобразие и торжественность.

Зарудным были созданы также деревянные триумфальные ворота в Москве — в честь Полтавской победы (1709) и заключения Ништадтского мира (1721). Начиная с петровского времени воздвижение триумфальных арок стало нередким явлением в истории русской архитектуры. Как деревянные, так и постоянные (каменные) триумфальные ворота обычно богато украшались скульптурой. Эти сооружения были памятниками воинской славы русского народа и во многом способствовали декоративному оформлению города.

Эти сооружения были памятниками воинской славы русского народа и во многом способствовали декоративному оформлению города.

С наибольшей наглядностью и полнотой новые качества русского зодчества 18 в. проявлялись в архитектуре Петербурга. Новая русская столица была заложена в 1703 г. и строилась необычайно быстро.

С архитектурной точки зрения Петербург представляет особый интерес. Это единственный столичный город Европы, который целиком возник в 18 веке. В облике его нашли яркое отражение не только своеобразные направления, стили и индивидуальные дарования архитекторов 18 столетия, но и прогрессивные принципы градостроительного мастерства того времени, в частности планировки. Помимо блестяще решенной «трехлучевой» планировки центра Петербурга высокое градостроительное искусство проявилось в создании законченных ансамблей, в великолепной застройке набережных. Нерасторжимое архитектурно-художественное единство города и его водных артерий с самого начала представляло собой одно из важнейших достоинств и своеобразнейшую красоту Петербурга.

Доменико Трезини (ок. 1670—1734) был одним из тех архитекторов-иностранцев, которые, приехав в Россию по приглашению Петра I, оставались здесь на долгие годы, а то и до конца своей жизни. Имя Трезини связано со многими сооружениями раннего Петербурга; ему принадлежат «образцовые», то есть типовые проекты жилых домов, дворцов, храмов, различных гражданских сооружений.

Трезини работал не один. Вместе с ним трудилась группа русских архитекторов, роль которых в создании ряда сооружений была чрезвычайно ответственна. Лучшим и наиболее значительным творением Трезини является знаменитый Петропавловский собор, построенный в 1712—1733 гг. В основу сооружения положен план трехнефной базилики. Самая примечательная часть собора — его устремленная вверх колокольня. Так же как Меншикова башня Зарудного в своем первоначальном виде, колокольня Петропавловского собора увенчана высоким шпилем, завершенным фигурой ангела. Горделивый, легкий взлет шпиля подготовлен всеми пропорциями и архитектурными формами колокольни; продуман постепенный переход от собственно колокольни к «игле» собора. Колокольня Петропавловского собора была задумана и осуществлена как архитектурная доминанта в ансамбле строящегося Петербурга, как олицетворение величия русского государства, утвердившего на берегах Финского залива свою новую столицу.

Горделивый, легкий взлет шпиля подготовлен всеми пропорциями и архитектурными формами колокольни; продуман постепенный переход от собственно колокольни к «игле» собора. Колокольня Петропавловского собора была задумана и осуществлена как архитектурная доминанта в ансамбле строящегося Петербурга, как олицетворение величия русского государства, утвердившего на берегах Финского залива свою новую столицу.

В 1722—1733 гг. создается другое широко известное сооружение Трезини — здание Двенадцати коллегий. Сильно вытянутое в длину, здание имеет двенадцать секций, каждая из которых оформлена как относительно небольшой, но самостоятельный дом со своим перекрытием, фронтоном и входом. Излюбленные Трезини строгие пилястры в данном случае используются для объединения двух верхних этажей здания и подчеркивают мерный, спокойный ритм членений фасада Горделивый, стремительный взлет колокольни собора Петропавловской крепости и спокойная протяженность здания Двенадцати коллегий — эти прекрасные архитектурные контрасты осуществлены Трезини с безупречным тактом выдающегося мастера.

Большинству произведений Трезини свойственны сдержанность и даже строгость в архитектурном решении зданий. Это особенно заметно рядом с декоративной пышностью и богатым оформлением сооружений середины 18 столетия.

Многообразной была деятельность Михаила Григорьевича Земцова (1686—1743), работавшего вначале у Трезини и своим дарованием обратившего на себя внимание Петра I. Земцов участвовал, как видно, во всех крупных работах Трезини. Он завершил постройку здания Кунсткамеры, начатой архитекторами Георгом Иоганном Маттарнови и Гаэтано Кьявери, построил церкви Симеона и Анны, Исаакия Далматского и ряд других сооружений Петербурга.

Петр I придавал большое значение регулярной застройке города. Для разработки генерального плана Петербурга был приглашен в Россию известный французский архитектор Жан Батист Леблон. Однако составленный Леблоном генеральный план Петербурга имел ряд очень существенных недостатков. Архитектор не учитывал естественного развития города, и его план в значительной мере страдал абстрактностью. Проект Леблона был лишь частично осуществлен в планировке улиц Васильевского острова. Русские архитекторы внесли много существенных коррективов в его планировку Петербурга.

Проект Леблона был лишь частично осуществлен в планировке улиц Васильевского острова. Русские архитекторы внесли много существенных коррективов в его планировку Петербурга.

Видным градостроителем начала 18 века был архитектор Петр Михайлович Еропкин (ок. 1698—1740), давший замечательное решение трехлучевой планировки Адмиралтейской части Петербурга (включая Невский проспект). Проводя большую работу в образованной в 1737 г. «Комиссии о санкт-петербургском строении», Еропкин ведал застройкой и других районов города. Его деятельность оборвалась самым трагическим образом. Архитектор был связан с группой Волынского, выступавшей против Бирона. В числе других видных членов этой группы Еропкин был арестован и в 1740 г. предан казни.

Еропкин известен не только как архитектор-практик, но и как теоретик. Им были переведены на русский язык труды Палладио, а также начата работа над научным трактатом «Должность архитектурной экспедиции». Последняя работа, касающаяся основных вопросов русского зодчества, не была им закончена; после его казни этот труд завершили Земцов и И. К. Коробов (1700—1747) — создатель первого каменного здания Адмиралтейства. Увенчанная высоким тонким шпилем, перекликающимся со шпилем Петропавловского собора, башня Адмиралтейства построенная Коробовым в 1732—1738 гг., стала одним из важнейших архитектурных ориентиров Петербурга.

К. Коробов (1700—1747) — создатель первого каменного здания Адмиралтейства. Увенчанная высоким тонким шпилем, перекликающимся со шпилем Петропавловского собора, башня Адмиралтейства построенная Коробовым в 1732—1738 гг., стала одним из важнейших архитектурных ориентиров Петербурга.

Определение архитектурного стиля первой половины 18 в. вызывает обычно немало споров среди исследователей русского искусства. И действительно, стиль первых десятилетии 18 в. складывался сложно и зачастую очень противоречиво. В его формировании участвовал в несколько видоизмененном и более сдержанном по форме виде стиль западноевропейского барокко; сказывалось и воздействие голландской архитектуры. В той или другой степени давало себя знать и воздействие традиций древнерусской архитектуры. Отличительной чертой многих первых построек Петербурга была суровая утилитарность и простота архитектурных форм. Неповторимое своеобразие русского зодчества первых десятилетий 18 в. заключается, однако, не в сложном и подчас противоречивом переплетении архитектурных стилей, а прежде всего в градостроительном размахе, в жизнеутверждающей мощи и в величии сооружений, воздвигаемых в этот важнейший для русской нации период.

После смерти Петра I (1725) предпринятое по его указаниям широкое гражданское и промышленное строительство отходит на второй план. Начинается новый период в развитии русской архитектуры. Лучшие силы архитекторов направлялись теперь на дворцовое строительство, принявшее необыкновенный размах. Примерно с 1740-х гг. утверждается отчетливо выраженный стиль русского барокко.

В середине 18 столетия разворачивается широкая деятельность Варфоломея Варфоломеевича Растрелли (1700—1771), сына известного скульптора К.-Б. Растрелли. Творчество Растрелли-сына целиком принадлежит русскому искусству. Его творчество отразило возросшую мощь Российской империи, богатство высших придворных кругов, которые были основными заказчиками великолепных дворцов, созданных Растрелли и возглавляемым им коллективом.

Большое значение имела деятельность Растрелли по перестройке дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Место для дворца и обширного садово-паркового ансамбля, получившего впоследствии название Петергоф (ныне Петродворец), было намечено в 1704 г.(15).jpg) самим Петром I. В 1714—1717 гг. строились Монплезир и каменный Петергофский дворец по проектам Андреаса Шлютера. В дальнейшем в работу включается несколько архитекторов, в том числе Жан Батист Леблон — основной автор планировки парка и фонтанов Петергофа и И. Браунштейн — строитель павильонов «Марли» и «Эрмитаж».

самим Петром I. В 1714—1717 гг. строились Монплезир и каменный Петергофский дворец по проектам Андреаса Шлютера. В дальнейшем в работу включается несколько архитекторов, в том числе Жан Батист Леблон — основной автор планировки парка и фонтанов Петергофа и И. Браунштейн — строитель павильонов «Марли» и «Эрмитаж».

Ансамбль Петергофа с самого начала был задуман как один из крупнейших в мире ансамблей садово-парковых сооружений, скульптуры и фонтанов, соперничающий с Версалем. Великолепный по своей цельности замысел объединил в одно неразрывное целое Большой каскад и обрамляющие его грандиозные лестничные спуски с Большим гротом в центре и возвышающимся над всем дворцом.

Не касаясь в данном случае сложного вопроса авторства и истории строительства, которое проводилось после скоропостижной смерти Леблона, следует отметить установку в 1735 г. центральной по композиционной роли и по идейному замыслу скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льву» (авторство точно не установлено), чем завершился первый этап создания крупнейшего из регулярных парковых ансамблей 18 века.

В 1740-х гг. начался второй этап строительства в Петергофе, когда была предпринята грандиозная перестройка Большого Петергофского дворца архитектором Растрелли. Сохранив некоторую сдержанность решения старого Петергофского дворца, характерную для стиля петровского времени, Растрелли все же значительно усилил его декоративное оформление в стиле барокко. Особенно сильно Это проявилось в оформлении заново пристроенных к дворцу левого крыла с церковью и правого (так называемого Корпуса под гербом). Заключительный из основных этапов строительства Петергофа относится уже к концу 18 — самому началу 19 в., когда к делу были привлечены архитектор А. Н. Воронихин и целая плеяда выдающихся мастеров .русской скульптуры, включая Козловского, Мартоса, Шубина, Щедрина, Прокофьева.

В целом первые проекты Растрелли, относящиеся к 1730-м гг., в значительной мере еще близки к стилю петровского времени и не поражают той роскошью

и помпезностью, которые проявляются в его наиболее прославленных творениях — Большом (Екатерининском) дворце в Царском Селе (ныне г. Пушкин), Зимнем дворце и Смольном монастыре в Петербурге.

Пушкин), Зимнем дворце и Смольном монастыре в Петербурге.

Приступив к созданию Екатерининского дворца (1752—1756), Растрелли не возводил его целиком заново. В композицию своего грандиозного здания он умело включил уже имевшиеся дворцовые сооружения архитекторов Квасова и Чевакинского. Эти сравнительно небольшие корпуса, сообщающиеся между собой одноэтажными галереями, Растрелли объединил в одно величественное здание нового дворца, фасад которого в длину достигал трехсот метров. Низкие одноэтажные галереи были надстроены и тем самым подняты до общей высоты горизонтальных членений дворца, старые боковые корпуса включались в новое здание как выступающие ризалиты.

Как внутри, так и снаружи Екатерининский дворец Растрелли отличался исключительным богатством декоративного оформления, неистощимой выдумкой и разнообразием мотивов. Крыша дворца была позолочена, над балюстрадой, опоясывающей ее, возвышались скульптурные (тоже золоченые) фигуры и декоративные композиции. Фасад был украшен могучими фигурами атлантов и затейливой лепниной, изображающей гирлянды цветов. Белый цвет колонн отчетливо выделялся на фоне голубой окраски стен здания.

Белый цвет колонн отчетливо выделялся на фоне голубой окраски стен здания.

Внутреннее пространство Царскосельского дворца решено Растрелли по продольной оси. Предназначенные для парадных приемов многочисленные залы дворца образовывали торжественную красивую анфиладу. Основное цветовое сочетание внутренней отделки — золото и белый цвет. Обильная золотая резьба, изображения резвящихся амуров, изысканные формы картушей и волют — все это отражалось в зеркалах, а по вечерам, особенно в дни торжественных приемов и церемоний, было ярко освещено бесчисленным количеством свечей (Этот редкий по красоте дворец был варварски разграблен и подожжен немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Усилиями мастеров советского искусства Большой Царскосельский дворец ныне, насколько возможно, восстановлен.).

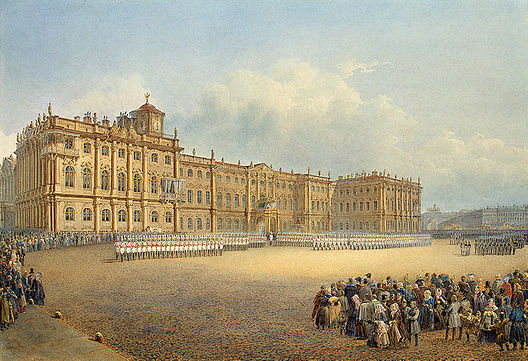

В 1754—1762 гг. Растрелли строит другое крупное сооружение — Зимний дворец в Петербурге, ставший основой будущего ансамбля Дворцовой площади.

В отличие от сильно вытянутого в длину Царскосельского дворца Зимний дворец решен в плане огромного замкнутого прямоугольника. Главный вход во дворец находился в то время в просторном внутреннем парадном дворе.

Главный вход во дворец находился в то время в просторном внутреннем парадном дворе.

Учитывая местоположение Зимнего дворца, Растрелли различно решил фасады здания. Так, фасад, выходящий на юг, на образовавшуюся впоследствии Дворцовую площадь, решен с сильной пластической акцентировкой центральной части (где находится парадный въезд во двор). Наоборот, фасад Зимнего дворца, обращенный к Неве, выдержан в более спокойном ритме объемов и колоннады, благодаря чему лучше воспринимается протяженность здания.

Деятельность Растрелли в основном была направлена на создание дворцовых сооружений. Но и в церковном зодчестве он оставил чрезвычайно ценное произведение — проект ансамбля Смольного монастыря в Петербурге. Строительство Смольного монастыря, начатое в 1748 г., растянулось на многие десятилетия и завершилось архитектором В. П. Стасовым в первой трети 19 в. К тому же такая важная часть всего ансамбля, как девятиярусная колокольня собора, так и не была осуществлена. В композиции пятиглавого собора и целом ряде общих принципов решения ансамбля монастыря Растрелли непосредственно исходил из традиций древнерусского зодчества. В то же время мы видим здесь и характерные черты архитектуры середины 18 в.: пышность архитектурных форм, неистощимое богатство декора.

В то же время мы видим здесь и характерные черты архитектуры середины 18 в.: пышность архитектурных форм, неистощимое богатство декора.

В числе выдающихся творений Растрелли — замечательный Строгановский дворец в Петербурге (1750—1754), Андреевский собор в Киеве, перестроенный по его проекту Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря близ Москвы, не сохранившийся до нашего времени деревянный двухэтажный Анненгофский дворец в Москве и другие.

Если деятельность Растрелли протекала в основном в Петербурге, то другой выдающийся русский зодчий, ученик Коробова Дмитрий Васильевич Ухтомский (1719—1775), жил и работал в Москве. С его именем связаны два замечательных памятника русской архитектуры середины 18 в.: колокольня Троице-Сергиевой лавры (1740—1770) и каменные Красные ворота в Москве (1753—1757).

По характеру своего творчества Ухтомский довольно близок Растрелли. И колокольня лавры и триумфальные ворота богаты по внешнему оформлению, монументальны и праздничны. Ценное качество Ухтомского — стремление к разработке ансамблевых решений. И хотя наиболее значительные замыслы его осуществлены не были (проект ансамбля Инвалидного и Госпитального домов в Москве), прогрессивные тенденции в творчестве Ухтомского были подхвачены и развиты его великими учениками — Баженовым и Казаковым.

Ценное качество Ухтомского — стремление к разработке ансамблевых решений. И хотя наиболее значительные замыслы его осуществлены не были (проект ансамбля Инвалидного и Госпитального домов в Москве), прогрессивные тенденции в творчестве Ухтомского были подхвачены и развиты его великими учениками — Баженовым и Казаковым.

Заметное место в архитектуре этого периода заняло творчество Саввы Ивановича Чевакинского (1713—1774/80). Ученик и преемник Коробова, Чевакинский участвовал в разработке и осуществлении целого ряда архитектурных проектов в Петербурге и Царском Селе. Дарование Чевакинского особенно полно проявилось в созданном им Никольском военно-морском соборе (Петербург, 1753 — 1762). Замечательно решена стройная четырехъярусная колокольня собора, чарующая своей праздничной нарядностью и безупречными пропорциями.

Вторая половина 18 в. знаменует новый этап в истории архитектуры. Так же как и другие виды искусства, русское зодчество свидетельствует об укреплении русского государства и росте культуры, отражает новое, более возвышенное представление о человеке. Идеи гражданственности, провозглашенные просветителями, представления об идеальном, построенном на разумных началах дворянском государстве находят своеобразное выражение в эстетике классицизма 18 в., сказываются во все более ясных, классически сдержанных формах архитектуры.

Идеи гражданственности, провозглашенные просветителями, представления об идеальном, построенном на разумных началах дворянском государстве находят своеобразное выражение в эстетике классицизма 18 в., сказываются во все более ясных, классически сдержанных формах архитектуры.

Начиная с 18 в. и вплоть до середины 19 столетия русская архитектура занимает одно из ведущих мест в мировом зодчестве. Москва, Петербург и целый ряд других городов России .обогащаются в это время первоклассными ансамблями.

Становление раннего русского классицизма в архитектуре неразрывно связано с именами А. Ф. Кокоринова, Валлена Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена.

Александр Филиппович Кокоринов (1726—1772) был в числе непосредственных помощников одного из виднейших русских архитекторов середины 18 в. Ухтомского. Как показывают новейшие исследования, молодой Кокоринов построил прославленный современниками дворцовый ансамбль в Петровском-Разумовском (1752—1753), который до наших дней дошел измененным и перестроенным. С точки Зрения архитектурного стиля этот ансамбль был несомненно близок пышным дворцовым сооружениям середины 18 в., возводимым Растрелли и Ухтомским. Новым, предвещающим стиль русского классицизма было, в частности, применение сурового дорического ордера в оформлении въездных ворот дворца Разумовского.

С точки Зрения архитектурного стиля этот ансамбль был несомненно близок пышным дворцовым сооружениям середины 18 в., возводимым Растрелли и Ухтомским. Новым, предвещающим стиль русского классицизма было, в частности, применение сурового дорического ордера в оформлении въездных ворот дворца Разумовского.

Примерно с 1760 г. началась многолетняя совместная работа Кокоринова с приехавшим в Россию Валленом Деламотом (1729—1800). Родом из Франции, Деламот происходил из семьи известных архитекторов Блонделей. С именем Валлена Деламота связаны такие значительные сооружения Петербурга, как Большой гостиный двор (1761—1785), план которого был разработан еще Растрелли, и Малый Эрмитаж (1764—1767). Тонкой гармонии архитектурных форм, торжественно-величавой простоты исполнено сооружение Деламота, известное под названием Новая Голландия — здание адмиралтейских складов, где особенное внимание привлекает перекинутая через канал арка из простого темно-красного кирпича с декоративным применением белого камня.

Валлен Деламот участвовал в создании одного из своеобразнейших сооружений 18 в. — Академии художеств в Петербурге (1764—1788). Строгое, монументальное здание Академии, выстроенное на Васильевском острове, приобрело важное значение в городском ансамбле. Величаво и спокойно решен главный фасад, выходящий на Неву. Общий замысел этой постройки свидетельствует о преобладании стиля раннего классицизма над элементами барокко.

Всего более разителен план этого сооружения, который в основном, видимо, был разработан Кокориновым. За внешне спокойными фасадами здания, занимающего целый городской квартал, скрывается сложнейшая внутренняя система учебных, жилых и подсобных помещений, лестниц и коридоров, дворов и переходов. Особенно примечательна планировка внутренних дворов Академии, включавшая один огромный круглый двор в центре и четыре дворика меньших размеров, имеющих в плане форму прямоугольника, в каждом из которых закруглены два угла.

Близким искусству раннего классицизма сооружением является Мраморный дворец (1768-1785). Автором его был приглашенный в Россию янский архитектор Антонио Ринальди (ок. 1710—1794). В более ранних сооружениях Ринальди ясно проявлялись особенности позднего барокко и стиля рококо (последний особенно ощутим в утонченной отделке апартаментов Китайского дворца в Ораниенбауме).

Автором его был приглашенный в Россию янский архитектор Антонио Ринальди (ок. 1710—1794). В более ранних сооружениях Ринальди ясно проявлялись особенности позднего барокко и стиля рококо (последний особенно ощутим в утонченной отделке апартаментов Китайского дворца в Ораниенбауме).

Наряду с крупными дворцово-парковыми ансамблями в России получает все более широкое развитие усадебная архитектура. Особенно оживленное строительство усадеб развернулось во второй половине 18 в., когда был издан указ Петра III об освобождении дворян от обязательной государственной службы. Разъехавшиеся по своим родовым и вновь полученным поместьям русские дворяне начали усиленно строиться и благоустраиваться, приглашая для этого виднейших зодчих, а также широко используя труд талантливых крепостных архитекторов. Наибольшего расцвета усадебное строительство достигает в конце 18 — начале 19 века.

Мастером раннего классицизма был Юрий Матвеевич Фельтен (1730—1801), один из создателей замечательных набережных Невы, связанных с осуществлением градостроительных работ 1760—1770-х гг. С ансамблем набережных Невы тесно связано и сооружение поражающей благородством своих форм решетки Летнего сада, в проектировке которой участвовал Фельтен. Из сооружений Фельтена следует упомянуть здание Старого Эрмитажа.

С ансамблем набережных Невы тесно связано и сооружение поражающей благородством своих форм решетки Летнего сада, в проектировке которой участвовал Фельтен. Из сооружений Фельтена следует упомянуть здание Старого Эрмитажа.

Во второй половине 18 в. жил и работал один из величайших русских зодчих — Василий Иванович Баженов (1738—1799). Баженов родился в семье дьячка под Москвой, близ Малоярославца. В пятнадцать лет Баженов состоял в артели живописцев на строительстве одного из дворцов, где на него обратил внимание архитектор Ухтомский, принявший одаренного юношу в свою «архитектурную команду». После организации в Петербурге Академии художеств Баженов был направлен туда из Москвы, где он учился в гимназии при Московском университете. В 1760 г. Баженов едет в качестве пенсионера Академии за границу, во Францию и Италию. Выдающееся природное дарование молодого архитектора уже в те годы получает высокое признание, Двадцативосьмилетний Баженов приезжает из-за границы со званием профессора Римской Академии и званием академика Флорентийской и Болонской Академий.

Исключительное дарование Баженова как архитектора, его большой творческий размах с особенной наглядностью проявились в проекте Кремлевского дворца в Москве, над которым он начал работать с 1767 г., фактически задумав создание нового кремлевского ансамбля.

По проекту Баженова Кремль должен был стать в полном смысле слова новым центром древней русской столицы, причем самым непосредственным образом связанным с городом. В расчете на этот проект Баженов даже предполагал срыть часть кремлевской стены со стороны Москвы-реки и Красной площади. Тем самым вновь созданный ансамбль нескольких площадей в Кремле и в первую очередь новый Кремлевский дворец оказались бы уже ничем не отделенными от города.

Фасад Кремлевского дворца Баженова должен был быть обращен к Москве-реке, к которой сверху, с кремлевского холма вели торжественные лестничные спуски, оформленные монументально-декоративной скульптурой.

Здание дворца проектировалось четырехэтажным, причем два первых этажа имели служебное назначение, а в третьем и четвертом располагались собственно дворцовые апартаменты с большими двухсветными залами.

В архитектурном решении Кремлевского дворца, новых площадей, а также наиболее значительных внутренних помещений исключительно большая роль отводилась колоннадам (по преимуществу ионического и коринфского ордеров). В частности, целый строй колоннад окружал главную из запроектированных Баженовым площадей в Кремле. Эту площадь, имевшую овальную форму, архитектор предполагал окружить зданиями с сильно выступающими цокольными частями, образующими как бы ступенчатые трибуны для размещения народа.

Начались широкие подготовительные работы; в специально выстроенном доме была сделана замечательная (сохранившаяся доныне) модель будущего сооружения; тщательно разрабатывались и проектировались Баженовым внутренняя отделка и оформление дворца…

Ничего не подозревавшего зодчего ждал жестокий удар: как выяснилось впоследствии, Екатерина II не собиралась доводить это грандиозное строительство до конца, оно было затеяно ею в основном с целью продемонстрировать могущество и богатство государства в период русско-турецкой войны. Уже в 1775 г. строительство полностью прекратилось.

Уже в 1775 г. строительство полностью прекратилось.

В последующие годы наиболее крупной работой Баженова становится проектирование и постройка ансамбля в Царицыне под Москвой, предполагавшегося быть летней резиденцией Екатерины II. Ансамбль в Царицыне представляет собой загородную усадьбу с асимметричным расположением построек, исполненных в самобытном стиле, называемом иногда «русской готикой», но в известной мере основанном на использовании мотивов русской архитектуры 17 века.

Именно в традициях древнерусской архитектуры даются Баженовым сочетания красных кирпичных стен царицынских построек с деталями из белого камня.

Сохранившиеся баженовские постройки в Царицыне — Оперный дом, Фигурные ворота, мост через дорогу — дают лишь частичное представление об общем замысле. Проект Баженова не только не был осуществлен, но даже уже почти законченный им дворец был отвергнут приехавшей императрицей и по ее приказу сломан.

Дань зарождающимся предромантическим тенденциям Баженов отдал в проекте Михайловского (Инженерного) замка, который с некоторыми изменениями был осуществлен архитектором В. Ф. Бренной. Построенный по распоряжению Павла I в Петербурге, Михайловский замок (1797—1800) представлял в то время сооружение, окруженное, как крепость, рвами; через них были перекинуты подъемные мосты. Своеобразно сочетались здесь тектоническая ясность общего архитектурного замысла и вместе с тем сложность планировки.

Ф. Бренной. Построенный по распоряжению Павла I в Петербурге, Михайловский замок (1797—1800) представлял в то время сооружение, окруженное, как крепость, рвами; через них были перекинуты подъемные мосты. Своеобразно сочетались здесь тектоническая ясность общего архитектурного замысла и вместе с тем сложность планировки.

В большинстве своих проектов и сооружений Баженов выступал как крупнейший мастер раннего русского классицизма. Замечательным творением Баженова является дом Пашкова в Москве (ныне старое здание Государственной библиотеки им. В. И. Ленина). Это здание было построено в 1784—1787 годах. Сооружение дворцового типа, дом Пашкова (названный так по фамилии первого владельца) оказался решенным настолько совершенно, что и с точки зрения городского ансамбля и по своим высоким художественным достоинствам занял одно из первых мест среди памятников русской архитектуры.

Главный вход в здание был устроен со стороны парадного двора, где находилось несколько служебных построек дворца-усадьбы. Расположенный на холме, поднимающемся от Моховой улицы, дом Пашкова обращен своим главным фасадом в сторону Кремля. Основной архитектурный массив дворца составляет его центральный трехэтажный корпус, увенчанный легким бельведером. По обеим сторонам здания расположены два боковых двухэтажных корпуса. Центральный корпус дома Пашкова украшен колоннадой коринфского ордера, объединяющей второй и третий этажи. Боковые павильоны имеют гладкие колонны ионического ордера. Тонкая продуманность общей композиции и всех деталей сообщает этому сооружению необыкновенную легкость и вместе с тем значительность, монументальность. Подлинная гармония целого, изящество проработки деталей красноречиво свидетельствуют о гениальности его создателя.

Расположенный на холме, поднимающемся от Моховой улицы, дом Пашкова обращен своим главным фасадом в сторону Кремля. Основной архитектурный массив дворца составляет его центральный трехэтажный корпус, увенчанный легким бельведером. По обеим сторонам здания расположены два боковых двухэтажных корпуса. Центральный корпус дома Пашкова украшен колоннадой коринфского ордера, объединяющей второй и третий этажи. Боковые павильоны имеют гладкие колонны ионического ордера. Тонкая продуманность общей композиции и всех деталей сообщает этому сооружению необыкновенную легкость и вместе с тем значительность, монументальность. Подлинная гармония целого, изящество проработки деталей красноречиво свидетельствуют о гениальности его создателя.

Другим великим русским архитектором, работавшим одно время вместе с Баженовым, был Матвей Федорович Казаков (1738—1812). Уроженец Москвы, Казаков еще более тесно, чем Баженов, связал свою творческую деятельность с московским зодчеством. Попав тринадцати лет в школу Ухтомского, Казаков на практике постиг искусство архитектуры. Он не был ни в Академии художеств, ни за границей. С первой половины 1760-х гг. молодой Казаков уже работал в Твери, где по его проекту построен ряд зданий как жилого, так и общественного назначения.

Он не был ни в Академии художеств, ни за границей. С первой половины 1760-х гг. молодой Казаков уже работал в Твери, где по его проекту построен ряд зданий как жилого, так и общественного назначения.

В 1767 г. Казаков был приглашен Баженовым в качестве своего непосредственного помощника для проектирования ансамбля нового Кремлевского дворца.

Одно из самых ранних и вместе с тем наиболее значительных и известных сооружений Казакова — здание Сената в Москве (1776—1787). Здание Сената (в настоящее время здесь помещается Верховный Совет СССР) расположено внутри Кремля неподалеку от Арсенала. Треугольное в плане (с внутренними дворами), оно одним из фасадов обращено к Красной площади. Центральный композиционный узел здания — зал Сената, имеющий огромное по тому времени купольное перекрытие, диаметр которого достигает почти 25 м. Сравнительно скромное оформление здания снаружи контрастно сопоставлено с великолепным решением круглого парадного зала, имеющего три яруса окон, колоннаду коринфского ордера, кессонированный купол и богатую лепнину.

Следующее широко известное творение Казакова — здание Московского университета (1786—1793). На этот раз Казаков обратился к распространенному плану городской усадьбы в виде буквы П. В центре здания помещен актовый зал в форме полуротонды с купольным перекрытием. Первоначальный вид университета, построенного Казаковым, существенно разнится с тем наружным оформлением, которое придал ему Д. И. Жилярди, восстанавливавший университет после пожара Москвы 1812 года. Дорическая колоннада, рельефы и фронтон над портиком, эдикулы на торцах боковых крыльев и т. д.— всего этого не было в здании Казакова. Оно выглядело более высоким и не столь развернутым по фасаду. Главный фасад университета в 18 в. имел более стройную и легкую колоннаду портика (ионического ордера), стены здания расчленялись лопатками и филенками, торцы боковых крыльев здания имели ионические портики с четырьмя пилястрами и фронтоном.

Так же как и Баженов, Казаков иногда обращался в своем творчестве к традициям архитектуры Древней Руси, например в Петровском дворце, построенном в 1775—1782 гг. Кувшинообразные колонны, арки, оформление окон, висячие гирьки и т. п. вместе с красными кирпичными стенами и украшениями из белого камня явно перекликались с допетровской архитектурой.

Кувшинообразные колонны, арки, оформление окон, висячие гирьки и т. п. вместе с красными кирпичными стенами и украшениями из белого камня явно перекликались с допетровской архитектурой.

Однако большинство церковных сооружений Казакова — церковь Филиппа Митрополита, церковь Вознесения на Гороховской улице (ныне ул. Казакова) в Москве, церковь-мавзолей Барышникова (в селе Николо-Погорелом, Смоленской области) — решены не столько в плане древнерусских храмов, сколько в духе классически торжественных светских сооружений — ротонд. Особое место среди церковных построек Казакова занимает своеобразная по своему плану церковь Косьмы и Дамиана в Москве.

В произведениях Казакова большую роль играет скульптурное убранство. Разнообразные лепные украшения, тематические барельефы, круглые статуи и т. д. во многом способствовали высокой степени художественного оформления зданий, их праздничной торжественности и монументальности. Интерес к синтезу архитектуры и скульптуры проявился в последнем значительном сооружении Казакова — здании Голицынской больницы (ныне 1-я Градская больница) в Москве, постройка которой относится к 1796—1801 гг. Здесь Казаков уже близок к архитектурным принципам классицизма первой трети 19 в., о чем свидетельствуют спокойные глади стенных плоскостей, вытянутая вдоль улицы композиция здания и его флигелей, строгость и сдержанность общего архитектурного замысла.

Здесь Казаков уже близок к архитектурным принципам классицизма первой трети 19 в., о чем свидетельствуют спокойные глади стенных плоскостей, вытянутая вдоль улицы композиция здания и его флигелей, строгость и сдержанность общего архитектурного замысла.

Большой вклад внес Казаков в развитие усадебной архитектуры и архитектуры городского жилого особняка. Таковы отличающиеся ясной простотой композиции дом в Петровском-Алабине (закончен в 1785 г.) и прекрасный дом Губина в Москве (1790-е гг.).

Одним из наиболее одаренных и прославленных мастеров архитектуры второй половины 18 столетия был Иван Егорович Старой (1745—1808), имя которого связано со многими постройками Петербурга и провинции. Крупнейшим произведением Старова, если говорить о дошедших до нас сооружениях мастера, является Таврический дворец, выстроенный в 1783—1789 гг. в Петербурге.

Еще современники Старова высоко ценили этот дворец как отвечающий высоким требованиям подлинного искусства — он столь же прост и ясен по своему решению, сколь величав и торжествен. По решению внутренних помещений это не только жилой дворец-усадьба, но и резиденция, предназначенная для торжественных приемов, празднеств и увеселений. Центральная часть дворца выделена куполом и шестиколонным римско-дорическим портиком, расположенным в глубине широко открытого наружу парадного двора. Значительность центральной части здания оттеняется низкими одноэтажными боковыми крыльями дворца, оформление которых, так же как и боковых корпусов, очень строго. Торжественно решены внутренние помещения дворца. Расположенные прямо против входа гранитные и яшмовые колонны составляют в целом подобие внутренней триумфальной арки. Из вестибюля вошедшие попадали в монументально оформленный купольный зал дворца, а затем в так называемую Большую галерею с торжественной колоннадой, состоящей из тридцати шести колонн ионического ордера, поставленных в два ряда по обе стороны зала.

По решению внутренних помещений это не только жилой дворец-усадьба, но и резиденция, предназначенная для торжественных приемов, празднеств и увеселений. Центральная часть дворца выделена куполом и шестиколонным римско-дорическим портиком, расположенным в глубине широко открытого наружу парадного двора. Значительность центральной части здания оттеняется низкими одноэтажными боковыми крыльями дворца, оформление которых, так же как и боковых корпусов, очень строго. Торжественно решены внутренние помещения дворца. Расположенные прямо против входа гранитные и яшмовые колонны составляют в целом подобие внутренней триумфальной арки. Из вестибюля вошедшие попадали в монументально оформленный купольный зал дворца, а затем в так называемую Большую галерею с торжественной колоннадой, состоящей из тридцати шести колонн ионического ордера, поставленных в два ряда по обе стороны зала.

Даже после неоднократных перестроек и изменений внутри Таврического дворца, произведенных в последующее время, грандиозность замысла архитектора оставляет неизгладимое впечатление. В начале 1770-х гг. Старов назначается главным архитектором «Комиссии о каменном строении Петербурга и Москвы». Под его руководством разрабатывались также проекты планировки многих городов России.

В начале 1770-х гг. Старов назначается главным архитектором «Комиссии о каменном строении Петербурга и Москвы». Под его руководством разрабатывались также проекты планировки многих городов России.

Помимо Баженова, Казакова и Старова в то же самое время в России работает много других выдающихся архитекторов — как русских, так и приехавших из-за границы. Широкие строительные возможности, имевшиеся в России, привлекают крупных зарубежных мастеров, которые у себя на родине таких возможностей не находили.

Выдающимся мастером архитектуры, особенно дворцово-парковых сооружений, был шотландец по происхождению Чарльз Камерон (1740-е гг. — 1812).

В 1780—1786 гг. Камерон строит в Царском Селе комплекс садово-парковых сооружений, куда входят двухэтажный корпус Холодных бань с Агатовыми комнатами, висячий сад и, наконец, великолепная открытая галерея, носящая имя ее создателя. Камеронова галерея — одно из наиболее совершенных произведений архитектора. Поражает ее необычайная легкость и изящество пропорций; величественно и своеобразно решен лестничный спуск, фланкированный копиями с античных статуй Геркулеса и Флоры.

Камерон был искуснейшим мастером оформления интерьера. С безупречным вкусом и изысканностью разрабатывает он отделку нескольких помещений Большого Екатерининского дворца (спальня Екатерины II, см. илл., кабинет «Табакерка»), павильона «Агатовые комнаты», а также Павловского дворца (1782—1786) (Итальянский и Греческий залы, биллиардная и другие).

Огромную ценность представляет не только созданный Камероном дворец в Павловске, но и весь садово-парковый ансамбль. В отличие от более регулярной планировки и застройки знаменитого Петергофского парка ансамбле в Павловске является лучшим образцом «натурального» парка со свободно разбросанными павильонами. В живописнейшем пейзаже, среди рощ и полянок, у изгибающейся вокруг холмов реки Славянки расположены павильон — Храм Дружбы, открытая ротонда — Колоннада Аполлона, павильон Трех граций, обелиск, мостики и т. д.

Конец 18 в. в архитектуре России уже во многом предваряет следующий этап развития — зрелый классицизм первой трети 19 столетия, известный также под названием «русский ампир». Новые веяния заметны на примере творчества Джакомо Кваренги (1744—1817). Еще у себя на родине, в Италии, Кваренги увлекается палладианством и становится ревностным поборником классицизма. Не найдя должного применения своим силам в Италии, Кваренги приехал в Россию (1780), где и остался на всю жизнь.

Новые веяния заметны на примере творчества Джакомо Кваренги (1744—1817). Еще у себя на родине, в Италии, Кваренги увлекается палладианством и становится ревностным поборником классицизма. Не найдя должного применения своим силам в Италии, Кваренги приехал в Россию (1780), где и остался на всю жизнь.

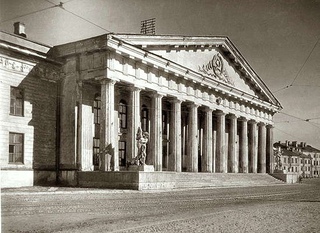

Начав свою деятельность с работы в Петергофе и Царском Селе, Кваренги перешел к строительству крупнейших столичных сооружений. Созданные им Эрмитажный театр (1783—1787), здание Академии наук (1783—1789) и Ассигнационного банка (1783—1790) в Петербурге, а также Александровский дворец в Царском Селе (1792—1796) представляют собой строгие, классические по своему решению постройки, которые во многом уже предвещают следующий этап в развитии русской архитектуры. Собственно говоря, творческая деятельность Кваренги в России по времени почти поровну делится между 18 и 19 столетиями. Из наиболее известных сооружений Кваренги начала 19 в. выделяются здание больницы на Литейном проспекте, Аничков дворец, Конногвардейский манеж и деревянные Нарвские триумфальные ворота 1814 года.

Наиболее выдающимся творением Кваренги начала 19 в. является Смольный институт (1806—1808). В этом произведении видны характерные черты Кваренги как представителя зрелого классицизма в архитектуре: стремление к крупным и лаконичным архитектурным формам, использование монументальных портиков, акцентировка мощной цокольной части здания, обработанной крупной рустовкой, предельная ясность и простота планировки.

Архитектура эпохи Российской империи XVIII—начала XIX вв.

Цветовая среда городаС первых лет XVIII в. начинается новая эпоха в истории России и ее культуры. Это время связано с образованием абсолютистской монархии и развитием дворянского крепостнического государства. Преобразования Петра I превращают московское государство в Российскую империю. Отставание экономического развития России по сравнению со странами Запада тормозило развитие социальной и культурной сфер. В результате Северной войны Россия закрепилась на берегу Балтийского моря и стала налаживать контакты с западными странами. В этот период преобладающим становится гражданское строительство, строятся промышленные и портовые сооружения, правительственные и общественные здания, городские дворцы и загородные резиденции, уменьшается объем культового строительства. В становлении и развитии русской архитектуры XVIII в. большое значение имело основание Петербурга и его развитие как русского города нового типа с принципами регулярной планировки.

В этот период преобладающим становится гражданское строительство, строятся промышленные и портовые сооружения, правительственные и общественные здания, городские дворцы и загородные резиденции, уменьшается объем культового строительства. В становлении и развитии русской архитектуры XVIII в. большое значение имело основание Петербурга и его развитие как русского города нового типа с принципами регулярной планировки.

Архитектура этого периода делится на два этапа. Первый этап характеризуется становлением и расцветом русского барокко (первая половина и середина XVIII в.), второй этап — время развития классицизма (последняя треть XVII в. — первая треть XIX в.).

Строительство Петербурга велось на основе новых планировочных требований как новой столицы, являющейся важнейшей морской крепостью и одновременно торговым портом. Датой основания Петербурга является день закладки Петропавловской крепости (1703 г.) Она была построена на острове перед разветвлением Невы на два рукава и имела в плане форму вытянутого шестиугольника с бастионами по углам. Под прикрытием крепости был устроен торговый порт. В 1704 г., на левом материковом берегу Невы, была заложена судостроительная верфь, Адмиралтейство с дополнительными крепостными сооружениями. Первоначальные строения Адмиралтейства представляли собой мазанковые сараи. Для своего первого летнего дворца Петр выбрал богатый зеленью участок бывшего шведского поместья. Далее у Адмиралтейства строилась Морская слобода; на Петроградской стороне — слобода для военного гарнизона, для дворянства и торговцев; по берегу Невы строились дома для приближенных Петра.

Под прикрытием крепости был устроен торговый порт. В 1704 г., на левом материковом берегу Невы, была заложена судостроительная верфь, Адмиралтейство с дополнительными крепостными сооружениями. Первоначальные строения Адмиралтейства представляли собой мазанковые сараи. Для своего первого летнего дворца Петр выбрал богатый зеленью участок бывшего шведского поместья. Далее у Адмиралтейства строилась Морская слобода; на Петроградской стороне — слобода для военного гарнизона, для дворянства и торговцев; по берегу Невы строились дома для приближенных Петра.

К середине XVIII в. сдержанность архитектурных форм, характерная для каменных сооружений Петровского времени, сменилась стремлением к пышности и богатству. Архитектура этого периода определяется как «русское барокко», поскольку в формах и приемах заметно влияние западноевропейского барокко. Наиболее известными архитекторами этого стиля были В.В. Растрелли, сын известного итальянского скульптора, работавшего при дворе Петра I, Д.В. Ухтомский, С. И. Чева- кинский. В соответствии с новыми вкусами и нормами придворной жизни прежняя сдержанность и плоскостная трактовка объемов зданий уступают место пластическому богатству и декоративной насыщенности фасадов и интерьеров. Характерными признаками барокко являются многочисленные уступы и раскреповки стен, декоративно трактованы ордера с раскрепованными антаблементами, разорванные фронтоны, по- разному сгруппированные колонны и пилястры, пышные наличники окон, вазы, скульптуры и другие декоративные украшения. В интерьерах широко используется живописный декор, заполняющий поверхности стен, потолков, с фигурными светильниками и зеркалами. С 1730 г. в Москве вновь разворачивается строительство каменных зданий. В Москве в этот период работал архитектор Д.В. Ухтомский, занимавшийся упорядочиванием застройки города и восстановлением обветшалых сооружений Московского Кремля. К числу выдающихся архитектурных произведений Ухтомского принадлежит колокольня Троице- Сергиева монастыря в Загорске, Триумфальные каменные Красные ворота, которые отмечали центр площади.

И. Чева- кинский. В соответствии с новыми вкусами и нормами придворной жизни прежняя сдержанность и плоскостная трактовка объемов зданий уступают место пластическому богатству и декоративной насыщенности фасадов и интерьеров. Характерными признаками барокко являются многочисленные уступы и раскреповки стен, декоративно трактованы ордера с раскрепованными антаблементами, разорванные фронтоны, по- разному сгруппированные колонны и пилястры, пышные наличники окон, вазы, скульптуры и другие декоративные украшения. В интерьерах широко используется живописный декор, заполняющий поверхности стен, потолков, с фигурными светильниками и зеркалами. С 1730 г. в Москве вновь разворачивается строительство каменных зданий. В Москве в этот период работал архитектор Д.В. Ухтомский, занимавшийся упорядочиванием застройки города и восстановлением обветшалых сооружений Московского Кремля. К числу выдающихся архитектурных произведений Ухтомского принадлежит колокольня Троице- Сергиева монастыря в Загорске, Триумфальные каменные Красные ворота, которые отмечали центр площади. Колокольня была начата архитекторами Шумахером и Мичуриным, но получила окончательное решение по проекту Ухтомского. Высота ее более 80 м, это характерная русская ярусная композиция. Развивая декоративные многоярусные композиции, характерные для русских церквей конца XVII в., Ухтомский вносит в них новое элементы строгой классической ордерной системы.

Колокольня была начата архитекторами Шумахером и Мичуриным, но получила окончательное решение по проекту Ухтомского. Высота ее более 80 м, это характерная русская ярусная композиция. Развивая декоративные многоярусные композиции, характерные для русских церквей конца XVII в., Ухтомский вносит в них новое элементы строгой классической ордерной системы.

В 1752—1757 гг. Растрелли перестроил и расширил Большой дворец в Царском селе. Перед Растрелли была поставлена задача создать загородную резиденцию, где грандиозность архитектуры сочеталась бы с великолепием наружного и внутреннего убранства.

Растрелли изменил композицию Квасова-Чевакинского, в отличие от прежнего дворца с центральным входом и планировкой здания симметричной к его поперечной оси, он ориентировал всю композицию дворца по длинной, продольной оси, ставшей теперь главной осью, по которой расположилась анфилада парадных помещений дворца. Царскосельский дворец отличался великолепием пластической и декоративной обработки. К дворцу примыкали регулярные сады.

К дворцу примыкали регулярные сады.

В Зимнем дворце (1754—1764 гг.) перед зодчим стояла другая задача: построить дворец, который по своему значению должен был господствовать в ансамбле столичного города. Растрелли запроектировал дворец в форме огромного прямоугольного замкнутого блока с внутренним парадным двором.

Здание Зимнего дворца оказало влияние на формирование центрального ансамбля столицы: гигантский по протяженности главный фасад дворца предопределил размеры Дворцовой площади, которая со временем была превращена в важнейший архитектурный ансамбль Петербурга.

Стиль барокко, характерный для периода дворянской империи при первых преемниках Петра I, не соответствовал экономическим возможностям мелкопоместного дворянства и купечества. В русской архитектуре 1760-х гг. начался переход к более строгим и регулярным классическим приемам. Идеи «гражданственности» и «просветительства», характерные для западного классицизма, распространились в различных слоях русского общества и в культуре России второй половины XVIII в. Основой метода классицизма стало обращение к античным принципам и приемам.

Основой метода классицизма стало обращение к античным принципам и приемам.

В 1828—1832 гг. Росси создал ансамбль здания Александринского театра и улицы зодчего Росси.

В Москве велись большие строительные работы под руководством О.И. Бове. Строились многочисленные жилые дома по специально разработанным проектам и общественные здания, в их числе Большой театр, сооруженный в 1821-1824 гг. по проекту А. Михайлова и О. Бове и перестроенный в 1853 г. после пожара.

В Москве работали также зодчие Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьев, построившие ряд городских домов-усадеб.

Дом-усадьба Найденовых (1829—1831 гг., арх. Д.И. Жилярди) — характерный пример подчинения композиции свободно спланированной городской усадьбы градостроительным требованиям: расположения главного фасада с высоко поднятым портиком ионического ордера на Красной линии Садового кольца.

Во многих провинциальных городах России также последовательно вводились принципы регулярной планировки и застройки, которые часто сочетались с традиционно живописными приемами композиции. С особым вниманием относились к формированию центров города, в которых сложились замечательные ансамбли: Тверь, Ярославль, Кострома и др.

С особым вниманием относились к формированию центров города, в которых сложились замечательные ансамбли: Тверь, Ярославль, Кострома и др.

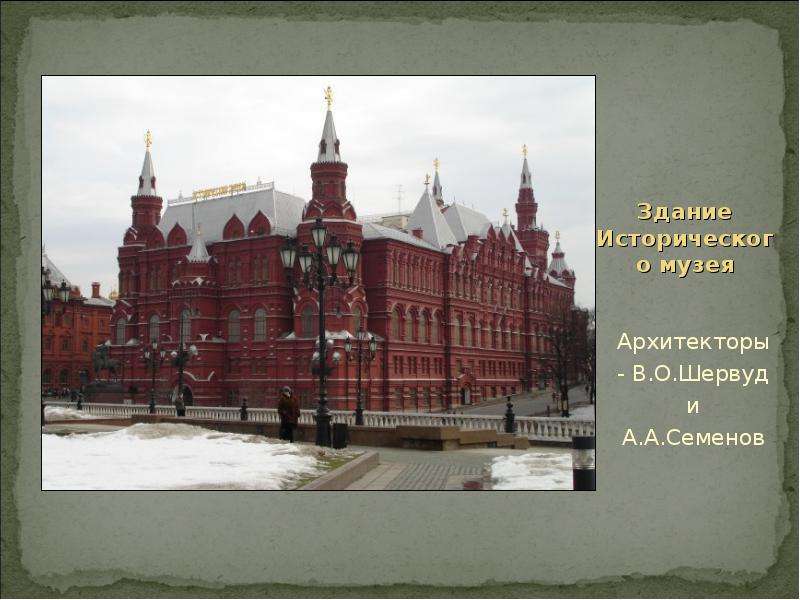

ЕГЭ. История. Культура. Архитектура 18 века

Архитектура 18 века

Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Растрелли Б.Ф., 1754-1762

Особенности:

-

18 век – расцвет архитектуры в России.

-

Три основных направления: барокко, рококо и классицизм. В течение века происходил переход от барокко (нарышкинского и петровского) к классицизму второй половины 18 века.

-

Сочетание в архитектуре российских и западных традиций, Нового времени и Средневековья.

-

В данный период создано большое количество архитектурных зданий, которые сегодня являются культурным наследием России.

-

Основным строительным центром стал Санкт-Петербург.

Здесь было построено множество дворцов с фасадами и парадными сооружениями, возведены дворцово-парковые ансамбли в Петергофе.

Здесь было построено множество дворцов с фасадами и парадными сооружениями, возведены дворцово-парковые ансамбли в Петергофе.

-

Строились промышленные, общественные здания, верфи, заводы, коллегии, театры и др., то есть господствовала гражданская архитектура.

-

Начался переход к плановой застройке городов.

-

Приглашались голландские, итальянские, французские и немецкие мастера.

-

Во второй половине 18 века дворцово-парковые постройки возводились не только в столичных, но и в губернских и уездных городах.

Баженов В.И.(1738-1799)

Дом Пашкова, Баженов В.И., Москва, 1784-1786, классицизм. Ныне – Российская государственная библиотека.

Москва, дворцовый ансамбль в Царицыно, Баженов В. И., ( совместно с М.Казаковым),1775.

И., ( совместно с М.Казаковым),1775.

Фигурный мост, Баженов В.И., Царицыно.

Хлебный дом, Баженов В.И., Царицыно.

Оперный дом, Баженов В.И., Царицыно.

Виноградная гроздь в арочных воротах, Баженов В.И., Царицыно

Казаков М.Ф.(1738-1812)

Старое здание МГУ, Казаков М.Ф., 1782 – 1793

Дом-усадьба Демидова, Казаков М.Ф., Москва, 1757 – начало строительства

Голицынская (Градская)больница.К азаков м.Ф., 1796-1801

Здание Сената в Москве, Казаков М.Ф., Москва, Казаков М.Ф, 1776-1787

Генерал-губернаторский дом( сегодня- мэрия Москвы). Казаков М.Ф., 1782

Здание Благородного собрания, Казаков м.Ф., сейчас — Дом союзов, Москва, 1775

Кваренги Джакомо (1744-1817)

Концертный зал в Царском Селе. Кваренги Д., 1782-1788

Кваренги Д., 1782-1788

Александровский дворец в Царском Селе, Кваренги Д., 1792-1796

Эрмитажный театр, Кваренги Д., Санкт-Петербург, 783-1787

Смольный институт в Петербурге, Кваренги Д.,1764

Конногвардейский манеж, Санкт-Петербург, Кваренги Д., 1804-1807

Старый гостиный двор, Кваренги Д., Москва, 1790

Растреллли Б.Ф.(1700-1771)

Смольный монастырь, Растрелли Б.Ф., Санкт-Петербург, (1748-1754)

Зимний дворец в Петербурге, Растрелли Б.Ф., 1754-1762

Екатерининский дворец в Царском Селе, Растрелли Б.Ф.

(1752-1757)

Фельтен Ю.М.(1730-1801)

Малый Эрмитаж, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М., 1764-1766

Большой Эрмитаж, Санкт-Петербург, Фельтен Ю. М.,71-1787

М.,71-1787

Церковь Святой Екатерины на Васильевском острове, Фельтен Ю.М., Санкт-Петербург,1768-1771

Лютеранская церковь Святой Анны, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М.., 1775-1779

Чесменская церковь, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М..,1777-1780

Чесменский дворец, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М.., 1774-1777

Церковь Иоанна Предтечи на Каменском острове. Фельтен Ю.М.., Санкт-Петербург, 1776-1778

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Архитектура России XVIII – первой трети XIX в курсовая по строительству

Оглавление Введение 1. Строительные приемы и конструкции 1.1 Кирпичные, деревянные и каменные строительные конструкции 1.2 Чугунные, железные строительные конструкции 2. Архитектура первой половины и середины 18 в 2.1 Архитектура первой трети 18 в 2.2 Архитектура середины 18 в 3. Архитектура последней трети 18 – первой трети 19 в 3. 1 Классицизм 3.2 Архитектурные композиции Заключение Список использованной литературы Введение Эпоха 18 – первой трети 19 в. в России – время позднего феодализма, связанного с образованием абсолютистской монархии и развитием дворянского крепостнического государства. Это период развития капиталистических мануфактур и формирования в недрах феодализма буржуазных отношений. Отставание экономического развития России по сравнения с передовыми западными странами тормозило общий социальный и культурный прогресс, в связи с чем с начала 18 столетия последовали коренные преобразования, направленные на ускорение развития странны. Приобрели особое значение разносторонние связи с Западом и освоение европейского опыта. В результате Северной войны петровская Русь закрепилась на берегу Балтийского моря и стала на путь интенсивных контактов с западными странами, входя в русло общеевропейского развития. В архитектуре, как и во всей культуре страны, петровские преобразования сказались прежде всего в резком сближении национального зодчества с характерными для Запада стилистическими направлениями в строительстве с 1703 г.

1 Классицизм 3.2 Архитектурные композиции Заключение Список использованной литературы Введение Эпоха 18 – первой трети 19 в. в России – время позднего феодализма, связанного с образованием абсолютистской монархии и развитием дворянского крепостнического государства. Это период развития капиталистических мануфактур и формирования в недрах феодализма буржуазных отношений. Отставание экономического развития России по сравнения с передовыми западными странами тормозило общий социальный и культурный прогресс, в связи с чем с начала 18 столетия последовали коренные преобразования, направленные на ускорение развития странны. Приобрели особое значение разносторонние связи с Западом и освоение европейского опыта. В результате Северной войны петровская Русь закрепилась на берегу Балтийского моря и стала на путь интенсивных контактов с западными странами, входя в русло общеевропейского развития. В архитектуре, как и во всей культуре страны, петровские преобразования сказались прежде всего в резком сближении национального зодчества с характерными для Запада стилистическими направлениями в строительстве с 1703 г. новой столицы – Петербурга, куда переместился центр архитектурной деятельности. Комплексный градостроительный подход к застройке новой столице и других городов стал характерной чертой архитектуры, высшим достижением которой явились всемирно известные ансамбли Петербурга, Москвы и других городов России. В связи с тем, что реформы Петра и его преемников были направлены главным образом на укрепление экономического и политического положения русского дворянства и купечества, основными заказчиками крупных зданий и комплексов были, по мимо царского двора и государственных сановников, дворяне и представители нарождающейся буржуазии. Важной чертой социального и идеологического развития эпохи было заметное снижение в жизни общества роли церкви и усиление светского, государственного начала, в связи с чем наблюдается относительное уменьшение объёмов культового строительства, резкое увеличение удельного 1. Строительные приемы и конструкции 1.1 Кирпичные, деревянные и каменные строительные конструкции Основными строительными материалами в архитектуре 18 – первой половины 19 в.

новой столицы – Петербурга, куда переместился центр архитектурной деятельности. Комплексный градостроительный подход к застройке новой столице и других городов стал характерной чертой архитектуры, высшим достижением которой явились всемирно известные ансамбли Петербурга, Москвы и других городов России. В связи с тем, что реформы Петра и его преемников были направлены главным образом на укрепление экономического и политического положения русского дворянства и купечества, основными заказчиками крупных зданий и комплексов были, по мимо царского двора и государственных сановников, дворяне и представители нарождающейся буржуазии. Важной чертой социального и идеологического развития эпохи было заметное снижение в жизни общества роли церкви и усиление светского, государственного начала, в связи с чем наблюдается относительное уменьшение объёмов культового строительства, резкое увеличение удельного 1. Строительные приемы и конструкции 1.1 Кирпичные, деревянные и каменные строительные конструкции Основными строительными материалами в архитектуре 18 – первой половины 19 в. оставались дерево и кирпич. Массовым типом деревянных конструкций продолжали быть срубные, но использовались и каркасные. Широкое применение деревянный каркас нашел в застройке Петербурга и Москвы первой четверти 18 в., когда развивалось так называемое «мазанковое» строительство домов с глиняным заполнением каркаса, раскрашивавшихся снаружи под каменные строения. Использование дерева в несущей конструкции с последующей штукатуркой и отделкой «под камень» продолжалось в зданиях второй половины 18 – начала 19 в., а после 1812 г. этот приём получил особенно широкое распространение в архитектуре Москвы и других городов. Дерево широко применялось и в каменных зданиях в конструкциях перекрытий и стропильных крыш. Вытеснение плоскими деревянными перекрытиями каменных сводчатых – общая тенденция, характерная для 18 – первой трети 19 в. Каменные конструкции применялись при возведении стен и фундаментов, в виде сводчатого перекрытия нижних этажей. Основной материал – кирпич. Белый камень различной твёрдости использовался в облицовке стен, для архитектурных деталей и в элементах зданий, испытывающих наиболее сильные нагрузки или подверженных частым увлажнениям (фундаменты, цоколи, перемычки, колонны и т.

оставались дерево и кирпич. Массовым типом деревянных конструкций продолжали быть срубные, но использовались и каркасные. Широкое применение деревянный каркас нашел в застройке Петербурга и Москвы первой четверти 18 в., когда развивалось так называемое «мазанковое» строительство домов с глиняным заполнением каркаса, раскрашивавшихся снаружи под каменные строения. Использование дерева в несущей конструкции с последующей штукатуркой и отделкой «под камень» продолжалось в зданиях второй половины 18 – начала 19 в., а после 1812 г. этот приём получил особенно широкое распространение в архитектуре Москвы и других городов. Дерево широко применялось и в каменных зданиях в конструкциях перекрытий и стропильных крыш. Вытеснение плоскими деревянными перекрытиями каменных сводчатых – общая тенденция, характерная для 18 – первой трети 19 в. Каменные конструкции применялись при возведении стен и фундаментов, в виде сводчатого перекрытия нижних этажей. Основной материал – кирпич. Белый камень различной твёрдости использовался в облицовке стен, для архитектурных деталей и в элементах зданий, испытывающих наиболее сильные нагрузки или подверженных частым увлажнениям (фундаменты, цоколи, перемычки, колонны и т. п.). Кирпичные стены в связи с переходом от сводчатых перекрытий к плоским, не вызывающим распорных усилий, стали значительно тоньше и легче, чему способствовало также повышение качества кирпича и раствора. В течении 18 – первой трети 19 в., как и в предшествующем столетии, в России использовались три основных способа кладки стен: крестовая, тычковая и цепная. В первой половине 19 в. получили практическое применение способы облегченной кладки с внутренними пустотами. Одним из основных зачинателей был Антон Гегард, построивший в 1820-1830-х годах этим способом ряд домов. В середине века появилась кладка из эффективной пустотелой керамики. Размеры кирпичей колебались. В первой половине 18 в. был введен единый для всей страны размер кирпича: мм в сырце, однако в самом Петербурге использовался более тонкий кирпич. В 1811 г. «Реестром урочным» были введены новые размеры: мм в сырце. Вместе с введением стандарта на кирпич во второй половине 18 – 19 вв. наблюдается унификация форм и размеров белокаменных изделий.