Архитектура петр 1: Петропавловский собор, Меншиковский дворец, Летний дворец Петра I, Палаты Кикина.

Архитектура XVIII века: Пётр I

Понятно, почему Петр, самодержавный царь крепостнического государства, поначалу с таким жаром ухватился за традиции бюргерской Голландии: тут все было ему на руку — опыт в мастерствах, опыт в науках и, главное, опыт общения с морем и покорения моря. Из Голландии Петр выписывал мастеров и художников, там покупал картины, сам обучался там корабельному делу, а свое великое детище — Петербург — ему хотелось сделать похожим на Амстердам.

Большие возможности для дальнейшего развития русского зодчества раскрылись в строительстве нового города на берегах Неве, заложенного первоначально как порт и крепость, но вскоре превращенного в столицу. С самого начала Петербург строился как город, а не как собрание помещичьих усадеб: указом 1714 г. Петр категорически запретил строиться в глубине дворов, фасады должны были вытягиваться вдоль улиц, прямых и широких.

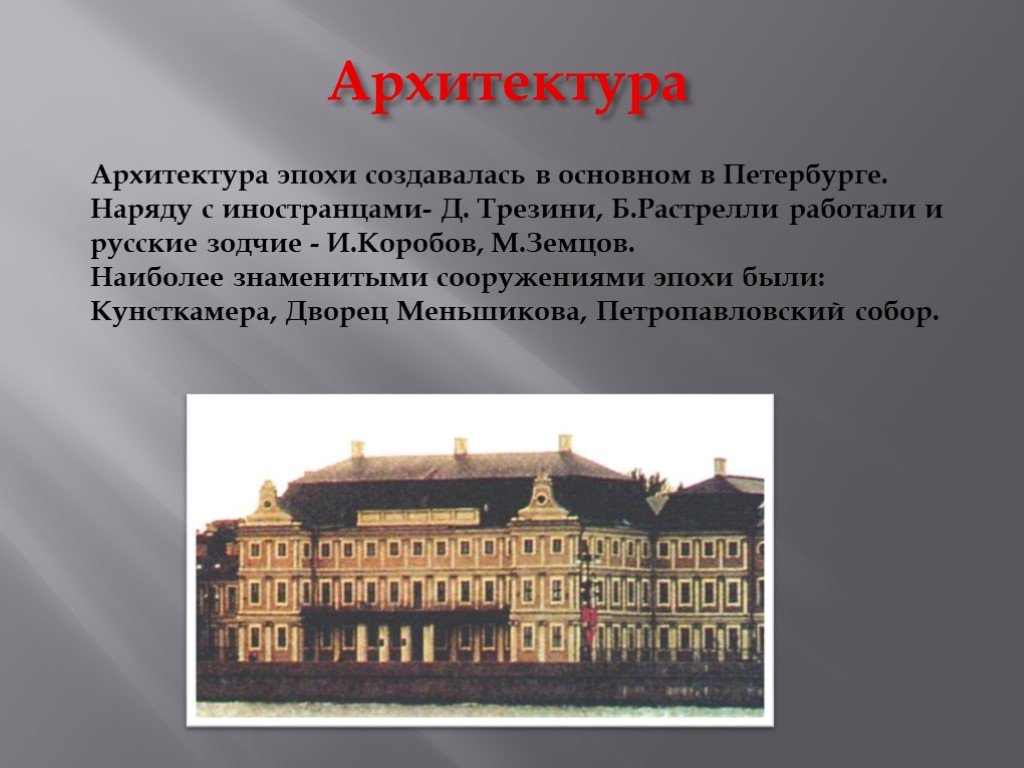

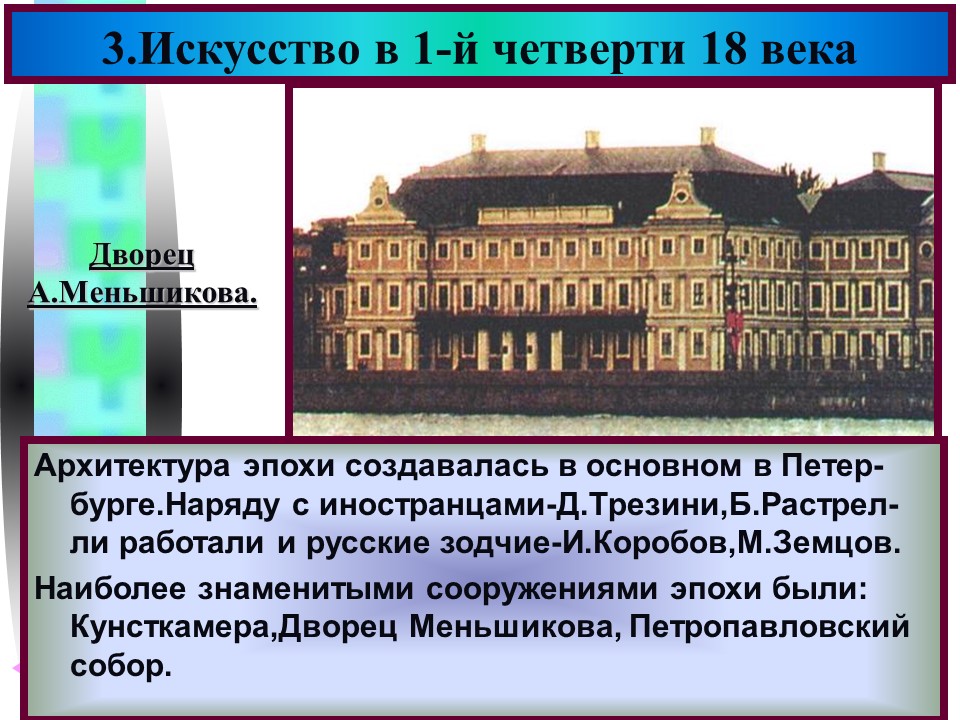

Строительство Петербурга сопровождалось большими работами по укреплению берегов Невы и малых рек, сооружению каналов. Для успешного решения новых задач были приглашены иностранные архитекторы, помогавшие быстрее освоить опыт западноевропейского строительства; одновременно русских мастеров посылали для обучения за границу. Из числа приглашенных иностранных зодчих значительное воздействие на развитие русской архитектуры оказали только те, которые в России прожили долго, познакомились с местными условиями, широко и серьезно подошли к решению поставленных задач. Наиболее крупным среди них был Д. Трезини, соорудивший Петропаловский собор и Петропаловские ворота в крепости, спроектировавший здание Двенадцати коллегий и Гостиный двор. Здания, построенные Доменико Трезини, способствовали формированию характерных приемов нового стиля русского барокко.

Для успешного решения новых задач были приглашены иностранные архитекторы, помогавшие быстрее освоить опыт западноевропейского строительства; одновременно русских мастеров посылали для обучения за границу. Из числа приглашенных иностранных зодчих значительное воздействие на развитие русской архитектуры оказали только те, которые в России прожили долго, познакомились с местными условиями, широко и серьезно подошли к решению поставленных задач. Наиболее крупным среди них был Д. Трезини, соорудивший Петропаловский собор и Петропаловские ворота в крепости, спроектировавший здание Двенадцати коллегий и Гостиный двор. Здания, построенные Доменико Трезини, способствовали формированию характерных приемов нового стиля русского барокко.

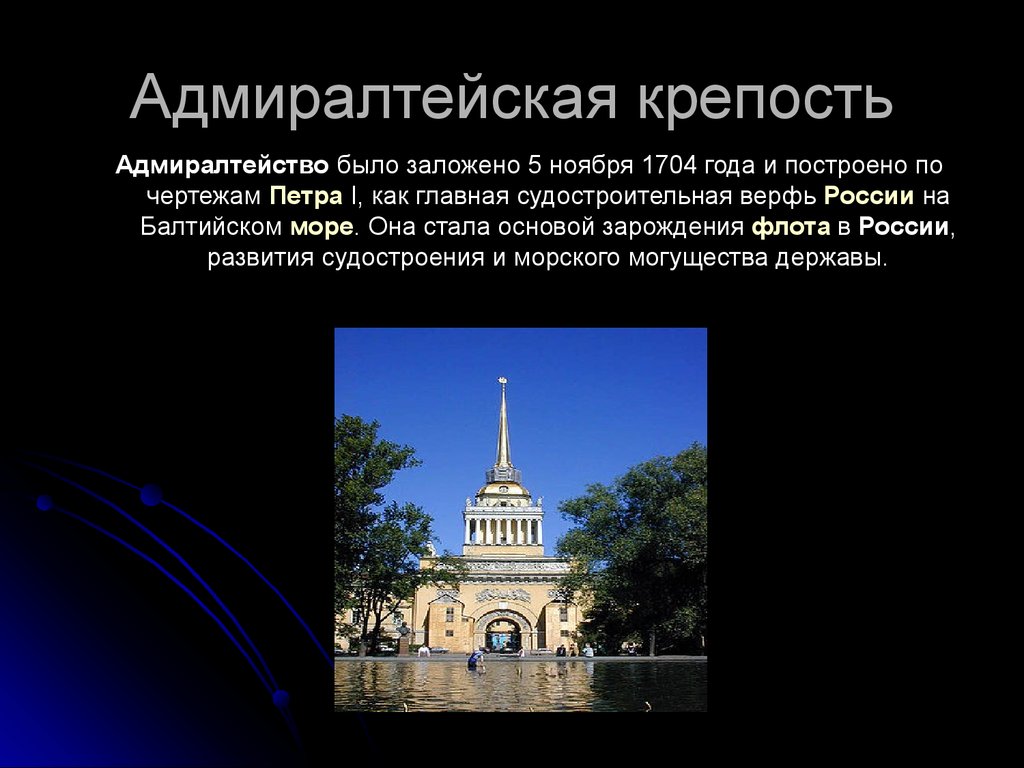

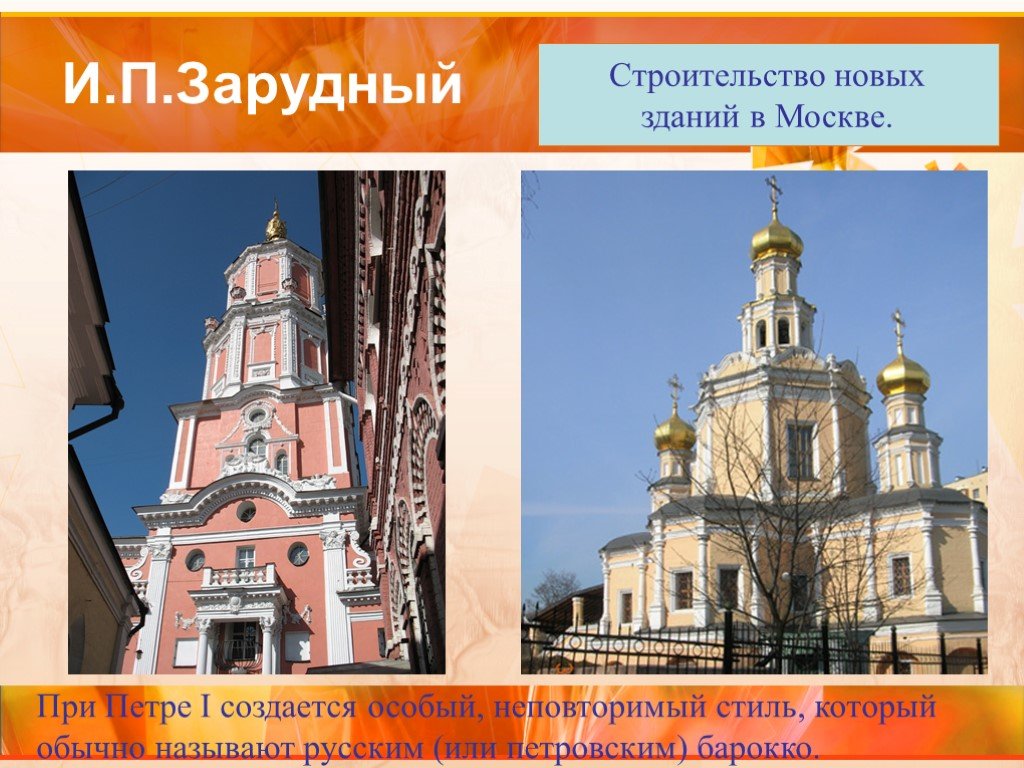

Крупнейшими русскими зодчими, творчество которых сложилось в процессе строительства Петербурга, были М. Земцов, И. Коробов, П. Еропкин. Общая направленность их работ характеризует важнейшие основные области строительства второй четверти ХVIII века. М. Земцов был строителем различных по назначению сооружений — дворцовых и административных. Одним из известных произведением Земцова был Аничков дворец на Невском проспекте. С именем Коробова связаны большие работы в Адмиралтействе. Еропкин был выдающимся градостроителем. Стиль архитектуры этого времени может быть охарактеризован как раннее барокко в котором сплавлены воедино русские архитектурные традиции ХVII века и привнесенные формы западноевропейского строительства. Петру-победителю хотелось быть не хуже европейских монархов, не уступать им в блеске.

М. Земцов был строителем различных по назначению сооружений — дворцовых и административных. Одним из известных произведением Земцова был Аничков дворец на Невском проспекте. С именем Коробова связаны большие работы в Адмиралтействе. Еропкин был выдающимся градостроителем. Стиль архитектуры этого времени может быть охарактеризован как раннее барокко в котором сплавлены воедино русские архитектурные традиции ХVII века и привнесенные формы западноевропейского строительства. Петру-победителю хотелось быть не хуже европейских монархов, не уступать им в блеске.

Он пригласил из Франции королевского архитектора Леблона и поручил ему главную роль в строительстве загородной резиденции Петергофа, который он задумал сделать подобием Версаля и даже превзойти французский оригинал. И в самом деле, Петергоф ослепителен, особенно его центральная панорама с каскадами фонтанов. Решающей для расцвета русского барокко была деятельность отца и сына Растрелли. Сын скульптора Растрелли, Бартоломео Растрелли-младший, был архитектором.

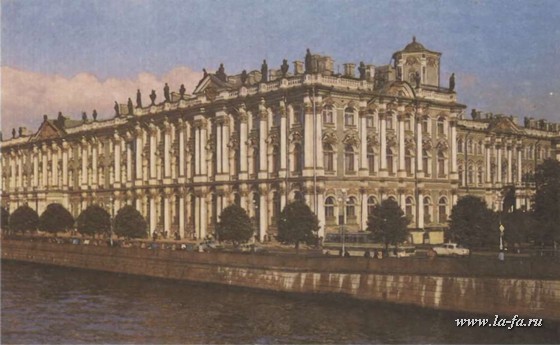

Его можно считать русским художником, т. к. он работал исключительно в России. Растрелли создал в полном смысле слова национальный русский стиль в архитектуре, не имеющий прямых аналогий на Западе. Русское искусство обязано ему блестящим расцветом дворцового ансамбля. Из города-порта и города-крепости Петербург был превращен им в город дворцов. Начинал он при Анне, а по-настоящему развернулся в царствование Елизаветы, то есть в 40-х и 50-х годах. Русская архитектура середины века частью создана, частью вдохновлена им. Большой Царскосельский дворец, Зимний дворец на берегу Невы, дом Строганова на Невском проспекте, собор Смольного монастыря — вот его лучшие образцы.

Они праздничны и строги, пластичны и ясны. В середине ХVIII века влияние Растрелли на современных ему архитекторов было огромно, в особенности на тех, кому приходилось строить по его чертежам. К школе Растрелли можно отнести русских архитекторов: Чевакинский — им был построен Никольский Военно-морской собор в Петербурге, Квасов строил дворец и церковь в Козельце, влияние Растрелли сказалось и на Кокоринове. Наиболее крупную фигуру в Москве представлял Ухтомский, имевший для Москвы почти такое же значение, как Растрелли для Петербурга. Из его построек наибольшее значение имеет высокая колокольня Троице-Сергиевой лавры, триумфальная арка — Красные ворота в Москве, к сожалению, снесенную.

Наиболее крупную фигуру в Москве представлял Ухтомский, имевший для Москвы почти такое же значение, как Растрелли для Петербурга. Из его построек наибольшее значение имеет высокая колокольня Троице-Сергиевой лавры, триумфальная арка — Красные ворота в Москве, к сожалению, снесенную.

В 60-х годах в русском искусстве наметился перелом к классицизму. Хотя полной зрелости классицизм достигает в начале ХIХ век, но уже во второй половине ХVIII русская архитектура поднимается на очень высокую высоту. Преодолев пышность барокко, его вычурность, его внешнюю парадность эти мастера достигают глубокой выразительности строгостью и простотой. Первым вестником новых идей в архитектуре был в России французский архитектор Валлен-Деламот.

Здания Деламота уже не являются дворцовыми усадьбами, но выходят прямо на улицы, всеми своими сторонами. Деламот почти не вводит скульптурных украшений в отделку основных стен. Излюбленной формой украшения в этот период становится провисающая гирлянда или легкие барельефы изображающие подвешенные на лентах различные предметы. Творчество Деламота имело большое значение для русской архитектуры: Деламот оказал большое влияние не только на своих учеников Баженова и Старова, но и на других архитекторов работающих в Петербурге. Если Петербург был центром всей культурной и политической жизни страны в первой половине ХVIII век, то во второй половине снова начинает оживать Москва. Немалую роль в этом сыграл указ о «вольности дворянской» 1761 г., освободившей помещиков от обязательной военной службы.

Творчество Деламота имело большое значение для русской архитектуры: Деламот оказал большое влияние не только на своих учеников Баженова и Старова, но и на других архитекторов работающих в Петербурге. Если Петербург был центром всей культурной и политической жизни страны в первой половине ХVIII век, то во второй половине снова начинает оживать Москва. Немалую роль в этом сыграл указ о «вольности дворянской» 1761 г., освободившей помещиков от обязательной военной службы.

Со второй половине ХVIII века начинается расцвет московского строительства; на первых порах здесь строит свои дворцы-усадьбы крупнейшая знать: Разумовские, Шереметьевы, Куракины, Долгорукие и т. д. Их дворцы отличаются от петербургских больше широтой, большей «усадебностью»; недаром Москву называли «большой деревней». Труднее, чем в Петербурге, здесь изживаются наследия пышности барокко и рококо, туже идет усвоение классицизма.

Будущий русский архитектор Василий Иванович Баженов занимался в школе Ухтомского, затем учился в Московском Университете и наконец закончил Академию художеств. После заграничной командировке он поселился в Москве, с которой связаны его крупнейшие постройки и проекты. Особо видное место среди них принадлежит проекту Кремлевского дворца и строительству в Царицыне под Москвой. В отличии от характерных приемов дворцовых сооружений середины века Баженов выдвигает на первое место решение общих задач планировки. Он намечает создание на территории кремлевского холма целый системы площадей и объединяющих их проездов и задумывает весь дворец, учитывая общую планировку и конкретные особенности местности. В строительстве ансамбля в Царицыне Баженов также смело и по-новому подошел к поставленной перед ним задаче.

После заграничной командировке он поселился в Москве, с которой связаны его крупнейшие постройки и проекты. Особо видное место среди них принадлежит проекту Кремлевского дворца и строительству в Царицыне под Москвой. В отличии от характерных приемов дворцовых сооружений середины века Баженов выдвигает на первое место решение общих задач планировки. Он намечает создание на территории кремлевского холма целый системы площадей и объединяющих их проездов и задумывает весь дворец, учитывая общую планировку и конкретные особенности местности. В строительстве ансамбля в Царицыне Баженов также смело и по-новому подошел к поставленной перед ним задаче.

В отличие от дворцовых сооружений середины века он создал здесь живописный пейзажный парк с размещенными в нем небольшими павильонами, органически связанными с теми конкретными участками, на которых они возведены. В своеобразных архитектурных формах царицынских построек Баженов пытался развивать традиции древнего московского зодчества. Из построек Баженова в Москве особое значение имеет бывший дом Пашкова. Зодчий хорошо использовал рельеф участка и учел место нахождение здания в непосредственной близости от Кремля. Баженов был не только замечательным зодчим-практиком, он принадлежал и к крупнейшим представителям русской художественной культуры.

Зодчий хорошо использовал рельеф участка и учел место нахождение здания в непосредственной близости от Кремля. Баженов был не только замечательным зодчим-практиком, он принадлежал и к крупнейшим представителям русской художественной культуры.

Наряду с Баженовым в Москве работал М. Казаков, своим образованием обязанный школе Ухтомского. Практическая деятельность Казакова началась в Твери, но важнейшие его постройки были выполнены в Москве. Казаковым было построено много различных зданий в Москве, среди которых особенно выделяются Университет и Голицынская больница, первая крупная городская больница Москвы. В конце ХVIII века большие строительные работы вел Джакомо Кваренги, уроженец Северной Италии, он только после своего приезда в Россию получил возможность создать крупные произведения. Среди выполненных по его проектам многочисленных зданий простых и лаконичных по формам, так же преобладают общественные сооружения — Академия наук, Государственный банк, торговые ряды, учебные заведения, больница. Одна из лучших построе Кваренги — здание учебного заведения — Смольного института.

Одна из лучших построе Кваренги — здание учебного заведения — Смольного института.

Внутренние помещения находятся у Кваренги в глубоком соответствии с внешней архитектурой. Залы его величавы уже самыми своими размерами. К тому же они почти всегда прямоугольны; Кваренги особенно увлекается квадратными планами, дающими наибольшую уравновешенность. Та же пропорциональность широко применяется Кваренги в наружном оформлении, в соответствии всех элементов здания. Творчество Кваренги от начала до конца было целостно и едино.

Страницы истории. Градостроитель на российском престоле

11 августа 2017

Петр Великий, запечатлевшийся в нашем сознании как «мореплаватель и плотник», как «первый работник» на российском троне, как создатель Российской Империи – нового государства на древней русской земле, прославился еще и как царь-строитель, оставивший после себя десятки городов и крепостей, возведенных в разных уголках необъятной России, и, прежде всего, – новую столицу империи – Санкт‑Петербург.

Собственно, обязанность строить, в том числе строить города, входила в число добродетелей «просвещенного монарха», каким себя, несомненно, ощущал Петр. Петр рос в окружении географических атласов, книг по военному делу и фортификации, рисованных «в лицах», среди архитектурных увражей, которыми щедро одаривал его заботливый брат. И это не могло не сказаться на увлечениях будущего царя.

Однако, вступив на дорогу войны, взявшись отвоевать для России ее исконные приморские земли, юный царь оказался вовлечен в задачи преобразования собственной страны. Теперь Петр был вынужден строить уже не для украшения жизни, а для спасения государства.

Этим и отличалось великое строительство, открывшее восемнадцатый век. Вместо узорчатых храмов и затейливых голландских башен пришлось возводить крепости, форты, пакгаузы и магазейны.

Огромное значение в петровском строительстве имели особенности личности царя-зодчего. Линейка и чертеж – то, к чему лежала душа. Прямая линия. Путь к цели. Вот основы миропонимания Петра. Переделывая мир, он начинал с себя.

Вот основы миропонимания Петра. Переделывая мир, он начинал с себя.

Большой удачей в становлении личности Петра Великого было то, что ему удалось в юности совершить образовательную поездку в Европу. В этом «Культурная программа» Великого посольства, прерванного стрелецким мятежом 1698 года, была дополнена позднее повторными посещениями Саксонии, Польши, Голландии, Англии, Франции. Россию Петр объездил от Азовского моря до Белого, от Балтики чуть ли не до Урала.

Голландия не случайно стала первой страной, куда отправился «Петр Михайлов». В конце XVII века это была одна из наиболее передовых европейских стран, могущественная морская держава, колониальная империя, захватившая монополию в мировой торговле. Побывал он и в Англии. Эти две страны навсегда остались наиболее авторитетными и привлекательными для Петра.

Характерны строки из письма, которое Петр послал Ивану Коробову, отправленному учиться строительному делу в Голландию. Будущий зодчий Адмиралтейства рвался в Италию, где владеют подлинным художеством в сотворении «архитектуры цивилис». Петр по-отечески увещевал его: «Надобно тебе в Голландии жить и выучить манир голландской архитектуры, а особливо фундаменты, которые нужны здесь, [в Петербурге], ибо равную ситуацию имеют для низости и воды…». И далее, рассуждая о прелести голландских садов, искренне восклицал: «нигде в свете столько хорошего нет, как в Голландии, и я ничего так не требую, как сего» – (а ведь писано было в 1724 году, за три месяца до смерти, – когда в памяти были Версаль, и Марли). Относительно же Англии памятны слова императора, не раз говоренные им, что предпочел бы жизнь английского адмирала участи русского царя. – Вместе с тем смешно было бы обвинять Петра Великого в «низкопоклонстве перед Западом». Многое свидетельствует, что Петр с отбором перенимал западноевропейский опыт.

Петр по-отечески увещевал его: «Надобно тебе в Голландии жить и выучить манир голландской архитектуры, а особливо фундаменты, которые нужны здесь, [в Петербурге], ибо равную ситуацию имеют для низости и воды…». И далее, рассуждая о прелести голландских садов, искренне восклицал: «нигде в свете столько хорошего нет, как в Голландии, и я ничего так не требую, как сего» – (а ведь писано было в 1724 году, за три месяца до смерти, – когда в памяти были Версаль, и Марли). Относительно же Англии памятны слова императора, не раз говоренные им, что предпочел бы жизнь английского адмирала участи русского царя. – Вместе с тем смешно было бы обвинять Петра Великого в «низкопоклонстве перед Западом». Многое свидетельствует, что Петр с отбором перенимал западноевропейский опыт.

Библиотека Петра – многосоставная. Некоторые книги достались ему по наследству от старших братьев. В петровское собрание вошли фрагменты библиотек его родни и сподвижников. Из Москвы в Петербург были вывезены книги из Аптекарского приказа, среди которых оказались и сочинения по архитектуре.

Зная любовь русского государя к книгам, дипломаты, приезжавшие в Петербург, и монархи, принимавшие Петра за границей, подносили ему ценные издания и манускрипты. 3 мая 1717 года, когда он осматривал королевскую библиотеку в Париже, ему поднесли «12 превеликих книг в александрийский лист, переплетенных в сафьян под золотом». Это преимущественно книги архитектурного содержания.

Не получив стройного образования, Петр Великий всю жизнь продолжал учиться самостоятельно. И помочь ему в этом были призваны книги из его библиотеки. Важным подспорьем в работе царя-зодчего оказывались теоретические трактаты Витрувия, Палладио, Скамоцци, Виньолы.

Приобретал Петр и трактаты новейших теоретиков архитектуры, отдавая все же предпочтение иллюстрированным альбомам Диттерлина, Фюртенбаха, Маро и др. или книгам по фортификации Блонделя, Кегорна, Вобана, Штурма.

Самое главное, что состав профессиональной литературы в библиотеке Петра Великого отражает тот рывок в культуру Нового времени, который сделал он сам и вместе с ним в какой-то степени вся российская культура.

Среди архитектурных книг привлекают внимание многочисленные гравированные издания современных Петру мастеров как авторские (голландцев Х. Кейсера, П. Поста, Ф. Фингбонса, Я. фан Кампена), так и сборные («Британский Вит-рувий») или монографические (Версаль, Марли – оба рукописные). Именно широкое применение чертежей, воспроизведенных в этих изданиях, в реальной практике петровского строительства обуславливало наличие в петровской архитектуре «голландизмов», «галлицизмов» и «англицизмов», которые с увлечением обнаруживают в ней нынешние исследователи. Замечательно, что большинство книг из библиотеки Петра, посвященных строительству и архитектуре, явно были в работе, – на их полях пометки, надписи, переводы иностранных текстов на русский язык того времени.

Продуманная избирательность отличала интерес царя-преобразователя к опыту европейского строительства, к западной архитектуре. В своей градостроительной деятельности он был осмотрителен и практичен. Не зря именно аллегория «Осмотрительности» помещена на пару с воплощением «Стойкости» в нишах главных городских ворот петровского Петербурга. Нет, «строитель чудотворный» не действовал «рассудку вопреки, наперекор стихиям», как любил повторять вслед за поэтом П.Н.Столпянский.

Петр не только хвалил Голландию, но и выставлял резоны, почему не следует отправляться в Италию или Францию, в страны, прославленные своей архитектурой: «Во Франции я сам был, где никакого украшения в архитектуре нет, и не любят, а только гладко и просто и очень толсто строят, и все из камня, а не из кирпича. Об Италии довольно слышал. К тому же имеем трех человек русских, которые там учились и знают нарочито. Но в обоих сих местах строения здешней ситуации противные места имеют, а сходнее голландские».

Об Италии довольно слышал. К тому же имеем трех человек русских, которые там учились и знают нарочито. Но в обоих сих местах строения здешней ситуации противные места имеют, а сходнее голландские».

Ранее, в 1717 году, при посещении Франции Петр, действительно, был весьма обеспокоен строительными делами в Петербурге и писал Меншикову: «…понеже по Леблоновым чертежам во всех полатных строениях, а особливо в Питербургских домах окны зело велики, а шпации меж ними малы, чего для ему объявите, чтоб в жилых полатах конечно окны меньше делал, а в салах как хочет, понеже у нас не французский климат». Критический взгляд Петра заставил его тогда же внести коррективы и в садово-парковое строительство прославленного французского мастера: «…хотя я и писал из Голландии, чтоб по проекту Леблонову огород сажать, но как видел во Франции, что надлежит много переправке быть…».

В своих строительных начинаниях Петр всегда исходил из реальных потребностей, соображений экономии, быстроты исполнения. В Петербурге было использовано многое, оставшееся со шведских времен. Еще П.Н.Столпянский заметил, что большинство крупных сооружений строящегося Петербурга размещалось на месте существовавших финских сел. Историк города писал: «Понятно, почему: на месте этих деревушек почва была более или менее обработана, укреплена, следовательно, требовалось менее подготовительной работы, а Петр Великий… был очень экономен в средствах».

В Петербурге было использовано многое, оставшееся со шведских времен. Еще П.Н.Столпянский заметил, что большинство крупных сооружений строящегося Петербурга размещалось на месте существовавших финских сел. Историк города писал: «Понятно, почему: на месте этих деревушек почва была более или менее обработана, укреплена, следовательно, требовалось менее подготовительной работы, а Петр Великий… был очень экономен в средствах».

Общеизвестно, что Летний сад и Летний дворец Петра были размещены на территории шведской мызы (имения) Коносхоф. Эта мыза была частью более обширного владения, охватывавшего восточную часть территории будущего Петербурга в пределах Фонтанки. Таким образом, вся система императорских резиденций левобережья, с их садами и дворцами, включая позднейшие Михайловские дворец и замок, впоследствии сформировалась на основе шведских поместий. Довольно хорошо была освоена юго-восточная прибрежная часть Фомина или Березового острова (Петроградского), на территории которой и начал формироваться Петербург. Так что и домик Петра, и первые хоромы его вельмож, и первые казенные здания Троицкой площади строились не на пустом месте. Шведами была облагорожена и Выборгская сторона. Сад Военно-Медицинской академии (петровского Госпиталя) находится на территории шведского «Артиллерийского сада», а знаменитая усадьба Безбородко с оградой в виде множества львов, держащих в зубах чугунную цепь, занимает место «сада Коменданта» – шведской мызы с садом, принадлежавшей губернатору города Ниена – Крониорту. Петр подарил комендантский сад жене (так же он поступил в Ревеле [Таллине] и в Нарве), и лишь во второй половине XVIII столетия бывший сад Крониорта перешел в частные руки.

Так что и домик Петра, и первые хоромы его вельмож, и первые казенные здания Троицкой площади строились не на пустом месте. Шведами была облагорожена и Выборгская сторона. Сад Военно-Медицинской академии (петровского Госпиталя) находится на территории шведского «Артиллерийского сада», а знаменитая усадьба Безбородко с оградой в виде множества львов, держащих в зубах чугунную цепь, занимает место «сада Коменданта» – шведской мызы с садом, принадлежавшей губернатору города Ниена – Крониорту. Петр подарил комендантский сад жене (так же он поступил в Ревеле [Таллине] и в Нарве), и лишь во второй половине XVIII столетия бывший сад Крониорта перешел в частные руки.

1 мая 1703 года пала шведская крепость Ниеншанц в устье реки Охты, и, едва отпраздновав победу, Петр в сопровождении приближенных пустился в лодке вниз по Неве, выбирая место для строительства новой укрепленной гавани. Собственноручно действуя лотом, вымерял фарватер и нашел, что Люст-Эланд (Веселый, или Заячий остров) «вокруг себя глубину имеет».

О строительстве крепости «Санкт-Питербурх», заложенной 16 мая 1703 года, написано много. Не будем повторяться. Только еще раз кинем взгляд на ее план. Начертания верков строго следуют конфигурации островка. Нельзя провести ни одной оси симметрии в этом вытянутом шестиугольнике. Зато по периметру, действительно, не оставлено лишней земли при том, что размеры отвечают правилам фортификации и законам баллистики.

В непосредственной связи с фортификационным искусством в Европе, начиная с эпохи Ренессанса, развивалась концепция создания «идеальных городов». Строгая система, в соответствии с которой проектировались оборонительные укрепления, диктовала их правильные, симметричные, округлые или многоугольные очертания. Разрабатывались и внутренние планировки таких укрепленных поселений. Увлеченной работе над подобными проектными моделями способствовала ренессансная неоплатоническая эстетика, с ее культом «простых» геометрических фигур и тел: квадрата, круга, куба, шара и проч., и сходная направленность умонастроений в эпоху рационализма.

Разрабатывались и внутренние планировки таких укрепленных поселений. Увлеченной работе над подобными проектными моделями способствовала ренессансная неоплатоническая эстетика, с ее культом «простых» геометрических фигур и тел: квадрата, круга, куба, шара и проч., и сходная направленность умонастроений в эпоху рационализма.

В петровском градостроительстве наблюдается своеобразная диалектика в использовании идеальных фортификационных и градостроительных моделей. С одной стороны, практицизм, реалистический подход к нуждам и задачам строительства, свойственный коронованному зодчему, предполагал отход от каких-либо жестких схем, что мы и видим в целом ряде случаев, включая диссимметричную Петропавловскую крепость Петербурга. С другой стороны, встречаем примеры достаточно правильных планировок оборонительных укреплений (и не только таких компактных, как квадратный Александршанц на северо-западе острова Котлин или вышеупомянутая круглая башня Кроншлот на отмели у его юго-восточного берега).

Грандиозной репликой «идеального города» принято считать проектный генеральный план С.-Петербурга, сочиненный по заказу Петра Ж.Б.Леблоном. Французский мастер выполнил проект, пользуясь фиксационными планами невской дельты, предоставленными ему Канцелярией городовых дел, не имея времени выполнить собственную съемку. Следуя воле Петра, он поместил административный центр на Васильевском острове, в результате чего возвышенные сухие берега будущей Литейной части и Выборгской стороны оказались за городской чертой, а стройку следовало развивать на болотистых, полузатопленных западных землях Васильевского и Адмиралтейского островов. Вся прихотливо-орнаментальная система городских кварталов, микрорайонов, садов и площадей была вписана «генерал-архитектором» в овальную черту звездчатых укреплений, обнимающих всю столицу. Бытует мнение, что Петр безоговорочно отверг идею Леблона. Как знать… Кажется, практичный государь просто постарался на свой лад приспособить замыслы французского классициста к реалиям «финских шхер» – Есть свидетельства того, что Петр прислушался к тем положениям, которые были выражены в проекте французского зодчего.

Согласно принципам градостроительства эпохи рационализма, памятником которой является генеральный план Леблона, бойни, кладбища, госпитали и богадельни – потенциальные распространители «заразы» – следует выносить за городскую черту. Еще П.Н.Петров показал, что при размещении строительства на «загородной» Выборгской стороне Петр использовал советы Леблона. Другое дело, что он не провел границу города по идеальной фигуре овала, а воспользовался для его локализации естественными водными преградами – реками и ручьями. Они же внутри городской черты определили и развитие «структурного каркаса» будущей столицы.

Если Петр и следовал указаниям Леблона, то поверял их реальными потребностями и природными условиями, которыми располагала местность. Характерный пример – заводы на Выборгской стороне Петербурга. П.Н.Столпянский считал, что место выбрано неудачно – отрезано рекой от материка. Но он не учел, что при Петре сырье доставлялось на завод водой, и тем же путем вывозилась продукция. Кроме того, вода – необходимый компонент большинства производств, а в начале XVIII века и источник энергии, приводивший в движение станки и механизмы, а ее вдоль выгнутого к реке берега Выборгской стороны – в избытке.

Кроме того, вода – необходимый компонент большинства производств, а в начале XVIII века и источник энергии, приводивший в движение станки и механизмы, а ее вдоль выгнутого к реке берега Выборгской стороны – в избытке.

Помимо городов-крепостей, городов-заводов, городов-портов, помимо Петербурга, в организме которого соединились черты всех этих типов, есть еще одна категория городов, возникновение которых связано с петровской эпохой и непосредственно с деятельностью Петра Великого, – это города-резиденции или города при царских резиденциях и при усадьбах петровских сподвижников такие как: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум и др.

Существенное отличие петровских резиденций от целого ряда западноевропейских этого же времени в том, что здесь и не предпринималось попытки создать нечто вроде идеального города, центром или хотя бы атрибутом которого являлся бы дворец монарха.

Пожалуй, самая мощная из петровских загородных резиденций – Петергоф. Известно, что царь уделял много внимания проектированию и строительству анасамбля Большого дворца с Верхним садом, гротом, каскадом, с фонтанным комплексом Нижнего сада, включавшим мини-резиденцию Монплезир. До нас дошли проектные эскизы, выполненные рукою Петра. С не меньшим тщанием был разработан проект дворцово-паркового комплекса Марли в западной части Нижнего сада – с каскадом, устроенным «во всем против того, что у Французского короля». Что же касается города Петергофа, то он складывался гораздо позже и в некотором роде спонтанно, по сторонам прямолинейной Верхней дороги, проложенной над береговой террасой вдоль Финского залива. При этом большие территории, непосредственно примыкавшие к дворцовому ансамблю, оставались неосвоенными до николаевского времени!

До нас дошли проектные эскизы, выполненные рукою Петра. С не меньшим тщанием был разработан проект дворцово-паркового комплекса Марли в западной части Нижнего сада – с каскадом, устроенным «во всем против того, что у Французского короля». Что же касается города Петергофа, то он складывался гораздо позже и в некотором роде спонтанно, по сторонам прямолинейной Верхней дороги, проложенной над береговой террасой вдоль Финского залива. При этом большие территории, непосредственно примыкавшие к дворцовому ансамблю, оставались неосвоенными до николаевского времени!

Да и в самом Санкт‑Петербурге, столице петровской России, наряду с крепостными, портовыми и заводскими функциями система императорских и великокняжеских резиденций оказалась расположенной почти случайно. Она эксцентрична и по отношению к знаменитому трезубцу «першпектив», сходящихся к Адмиралтейству, и по отношению к одной из них – к Невскому проспекту, развитие которого как полноценной городской магистрали было задержано на целое столетие его двусмысленным положением дороги, проходящей между царским «огородом» и обывательскими слободами.

Сложной, противоречивой натурой обладал великий российский самодержец. Столь же неоднозначны были его градостроительные предприятия. Различна была их судьба. Некоторые начинания Петра осуществлены спустя многие десятилетия и даже века после его смерти. Иное получилось совсем не так, как было задумано царственным градостроителем. А кое-что делалось им вроде бы и без особого умысла, просто по необходимости или для забавы. Время запутало следы.

Многое было начато Петром Великим. Дела преобразователя продолжили «птенцы гнезда Петрова». Если Петр и не успел закончить здание новой России, то он, по крайней мере, оставил потомкам чертеж.

Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре

242-31-48, [email protected]

Система пропорций Петера Мяркли – Drawing Matter

– Стейси Льюис

Питер Мяркли, Софияскирхе Константинополь (Святая София), c.1988. Ручка шариковая на следе, с белым наконечником, 270 × 310 мм. ДМС 2699.1.

ДМС 2699.1.Нарисованная вручную часть древнего памятника Святой Софии (532–537 гг.) Петера Мяркли является частью рабочего процесса, разработанного параллельно с его проектной работой. Результатом является коллекция исследовательских рисунков, которые документируют священные архетипические здания и формулируют его решительный тезис о том, что «у архитектуры есть язык».

На рисунке показана система пропорций, унаследованная от наших самых ранних предков. На протяжении веков пропорции были основой архитектурной дисциплины, используемой на равном уровне для священных, мирских и жилых зданий. Однако растущее отклонение от практики пропорций привело к разрыву современного дискурса с прошлым в сторону субъективных теорий эстетики. Мяркли осознает этот сдвиг, когда, по его мнению, универсальный язык архитектуры растворяется вместе с человеческой изобретательностью в обществе, посвященном служению чисто техническому миру.

Мяркли объясняет язык архитектуры с помощью двух пересекающихся принципов: пропорции и грамматики. Пропорция — это система измерений, используемая для создания гармонии и ритма между зданием и его составными частями. Он определяется равенством отношений между двумя парами величин. Другими словами, пропорция определяет пространство в трех измерениях посредством двух крайностей и среднего члена, обычно среднего. Грамматика — это правильное использование и усовершенствование архитектурных элементов, особенно стены, платформы, столба и крыши. Таким образом, пропорция присуща зданию и является результатом не личной фантазии, а объективных правил. Грамматика — это усовершенствование здания для формализации структуры сайта — его гений места — и выражает новые значения, географические и космические (такие как история и память, климат, смена времен года, восход и заход солнца, разница между днем и ночью). Кроме того, Мяркли практикует и преподает архитектуру как дисциплину. Он считает, что архитектор должен научиться видеть язык архитектуры, прежде чем начинать проектировать; точно так же музыкант тренируется слышать звуки музыки, прежде чем начать сочинять.

Пропорция — это система измерений, используемая для создания гармонии и ритма между зданием и его составными частями. Он определяется равенством отношений между двумя парами величин. Другими словами, пропорция определяет пространство в трех измерениях посредством двух крайностей и среднего члена, обычно среднего. Грамматика — это правильное использование и усовершенствование архитектурных элементов, особенно стены, платформы, столба и крыши. Таким образом, пропорция присуща зданию и является результатом не личной фантазии, а объективных правил. Грамматика — это усовершенствование здания для формализации структуры сайта — его гений места — и выражает новые значения, географические и космические (такие как история и память, климат, смена времен года, восход и заход солнца, разница между днем и ночью). Кроме того, Мяркли практикует и преподает архитектуру как дисциплину. Он считает, что архитектор должен научиться видеть язык архитектуры, прежде чем начинать проектировать; точно так же музыкант тренируется слышать звуки музыки, прежде чем начать сочинять. [1]

[1]

Самые ранние выражения строгого математического порядка зафиксированы в Египте и Вавилоне (2500–3000 гг. до н.э.) в виде пирамид, зиккуратов и гробниц. Знание египетского и вавилонского мышления получено из источников, нарисованных на папирусе и начертанных на глиняных табличках. Эти трактаты изображают математические исследования и раскрывают процесс проектирования, который стал видимым в архитектурной форме. Сохранившаяся отрасль знания, которая выходит за лингвистические и временные границы к универсальным вопросам истины и разума.

Мудрость Египта и Вавилона распространялась через морские торговые отношения и оказала влияние на раннее искусство и архитектуру Древней Греции. Развитие греческого полиса (города-государства) в восьмом веке до нашей эры привело к возникновению независимых политических образований. Полис , особенно в Афинах, стал местом экспериментов в области демократии, философии и науки. Новый класс свободных граждан начал рационально интерпретировать природу вселенной, используя математическую логику. К 550 г. до н. э., благодаря учениям греческого философа Пифагора, геометрия стал теоретической наукой.

К 550 г. до н. э., благодаря учениям греческого философа Пифагора, геометрия стал теоретической наукой.

Пифагор и его последователи считали, что вся Вселенная упорядочена и управляется числами, и их наблюдения привели к открытию того, что музыка и математика имеют одну и ту же фундаментальную основу. Именно это прямое отношение между слышимой гармонией в музыке и видимым порядком в математике составляло выбранные отношения и пропорции, признанные гармоничными. В первую очередь это было основано на личном опыте звуков, связанных с числовыми вариациями высоты тона. В результате этого процесса была создана двенадцатитоновая музыкальная гамма, состоящая из пяти соотношений; 12:6 (2:1), 9:6 (3:2), 8:6 (4:3), 144:36 (4:1) и 108:36 (3:1) и три соответствующие пропорции; арифметический, геометрический и гармонический . Первая из этих пропорций — это арифметическая пропорция . Здесь второй член превышает первый на столько же, сколько третий превышает второй, например 2:3:4 или 2:4:6. Вторая пропорция называется геометрической . Здесь первый член относится ко второму так же, как второй к третьему, например, 1:2:4 или 1:3:9. Окончательная пропорция называется гармоника . Это можно описать, когда расстояние двух крайних значений от среднего составляет одну и ту же долю его собственной величины. Например, 3:4:6, среднее значение 4 превышает 3 на одну треть от 3 и превышает на одну треть от 6. Эти музыкальные соотношения и пропорции напрямую повлияли на стремление к архитектурной форме.

Вторая пропорция называется геометрической . Здесь первый член относится ко второму так же, как второй к третьему, например, 1:2:4 или 1:3:9. Окончательная пропорция называется гармоника . Это можно описать, когда расстояние двух крайних значений от среднего составляет одну и ту же долю его собственной величины. Например, 3:4:6, среднее значение 4 превышает 3 на одну треть от 3 и превышает на одну треть от 6. Эти музыкальные соотношения и пропорции напрямую повлияли на стремление к архитектурной форме.

Вслед за Пифагором афинский философ Платон примерно в 360 г. до н. э. написал « Тимей », в котором попытался объяснить, как возникла вселенная и все в ней. Применяя пропорции к твердым телам, он представил себе, что вся материя состоит из пяти правильных тел; земля ассоциировалась с кубом, воздух — с октаэдром, вода — с икосаэдром, огонь — с тетраэдром, а тело вселенной — с додекаэдром. Эти геометрии связали несовершенный физический мир с совершенным миром идей. Они показали, как твердые объемы и чистые формы, равносторонний треугольник, квадрат и пятиугольник придают рациональность целому.

Они показали, как твердые объемы и чистые формы, равносторонний треугольник, квадрат и пятиугольник придают рациональность целому.

Пифагорейско-платоническая традиция заложила основу для математического трактата Евклида из тринадцати книг под названием Элементы , опубликованного около 300 г. до н.э., в котором собрано и систематически доказано все, что было известно о геометрии. В Книге VI, определение 3, Евклид разрезал прямую линию AB в крайнем и среднем отношении в точке C, позже известной как Золотое сечение, в котором меньшая часть относится к большей, как большая к целому, в других слова АВ:АС = АС:СВ.

Греческая математика легла в основу всех последующих европейских систем пропорций. Введение человеческой фигуры в качестве пропорциональной ссылки римским инженером Витрувием в первом веке до нашей эры добавило рациональное измерение понятию единого и целого. Представлено в его латинском трактате De Architectura , простое изображение квадрата и круга, накладывающихся на человеческие пропорции, укрепило убежденность в том, что основной порядок и гармония лежат глубоко в человеческой природе.

Принципы пропорции применялись во времена Византийской империи и Средневековья, вплоть до эпохи Возрождения и барокко. Именно в этом контексте мы находим этюды Мяркли, нарисованные от руки. Пропорция потеряла значение в восемнадцатом веке, когда она стала вопросом индивидуальной чувствительности, и в этом отношении архитектор получил полную свободу; отношение, с которым сегодня работает большинство архитекторов. [2]

Märkli противостоит утрате пропорций в архитектуре двадцать первого века с помощью инструмента, который объединяет систему пропорций, изученную на основе исторических наблюдений, с системой измерения, основанной на геометрии и человеческом масштабе. Это представлено в его начертании шариковой ручкой византийского памятника Святой Софии.

Многослойное изображение рисует линии, фигуры и точки поверх исторического прецедента, чтобы передать определенные соотношения и метод пропорций. Интерпретируя уроки, изложенные Витрувием, Мяркли перекрывает квадрат и круг, чтобы обрамить центральный объем здания. Окружность пересекает низ квадрата и два верхних угла. Его центр получается из пересечения двух второстепенных линий, проведенных перпендикулярно серединам двух основных линий. Во-первых, линия основания квадрата, а во-вторых, диагональная линия, соединяющая середину основания квадрата с левым верхним углом. Вторая перпендикулярная линия пересекает квадрат в отношении 7/8 к 1/8 с правой стороны и 5/8 к 3/8 с левой стороны. 5/8 соответствует золотому сечению до 7/1000, а 7/8 относится к синусоидальному отношению равностороннего треугольника в пределах 9/1000тыс. Это выдвигает на первый план два ключевых компонента пропорции, засвидетельствованных на протяжении всей истории. [3]

Окружность пересекает низ квадрата и два верхних угла. Его центр получается из пересечения двух второстепенных линий, проведенных перпендикулярно серединам двух основных линий. Во-первых, линия основания квадрата, а во-вторых, диагональная линия, соединяющая середину основания квадрата с левым верхним углом. Вторая перпендикулярная линия пересекает квадрат в отношении 7/8 к 1/8 с правой стороны и 5/8 к 3/8 с левой стороны. 5/8 соответствует золотому сечению до 7/1000, а 7/8 относится к синусоидальному отношению равностороннего треугольника в пределах 9/1000тыс. Это выдвигает на первый план два ключевых компонента пропорции, засвидетельствованных на протяжении всей истории. [3]

Секционный характер рисунка, наложенный на симметрично масштабируемый квадрат из 8 единиц, показывает единичную длину и высоту центрального объема. Длина 8, высота 5 до основания купола и 7 до вершины купола. Однако для истинной пропорции должно быть третье измерение, в этом случае ширина отсутствует. Это можно рассчитать, используя три типа пропорции, установленные Пифагором в музыке и развитые в эпоху Возрождения. Когда под высотой помещения понимается среднее значение, 5 или 7, ширина равна 2 или 6 в арифметической пропорции; 3,125 или 6,125 в геометрической пропорции; 3,63 или 6,2 в гармонической пропорции [4].

Однако для истинной пропорции должно быть третье измерение, в этом случае ширина отсутствует. Это можно рассчитать, используя три типа пропорции, установленные Пифагором в музыке и развитые в эпоху Возрождения. Когда под высотой помещения понимается среднее значение, 5 или 7, ширина равна 2 или 6 в арифметической пропорции; 3,125 или 6,125 в геометрической пропорции; 3,63 или 6,2 в гармонической пропорции [4].

Исследованные планы собора Святой Софии показывают, что ширина основного пространства составляет примерно 3,65, что на 2/100 меньше 3,63. Это показывает, что объем до основания купола имеет гармоничные пропорции, и подразумевает, что Märkli использует этот тип пропорций в качестве идеального при проектировании [5].

Peter Märkli, фасад (с пропорциональными этюдами), Haus Kühnis (общий), Труббах, Швейцария, 1982 г. Карандаш на трассировке, 295 × 418 мм. DMC 2698.5.Peter Märkli, фасад (с пропорциональными этюдами), Haus Kühnis (klein), Трюббах, Швейцария, 1982. Карандаш на следе, 330 × 360 мм. DMC 2698.4. Peter Märkli, фасад (с пропорциональными этюдами), Haus Hobi, Sargans, Швейцария, 1983. Карандаш на следе, 312 × 360 мм. DMC 2700.

DMC 2698.4. Peter Märkli, фасад (с пропорциональными этюдами), Haus Hobi, Sargans, Швейцария, 1983. Карандаш на следе, 312 × 360 мм. DMC 2700.Язык изображенной архитектуры — это не возврат к древности, это искусство исторического перевода, чтобы вообразить что-то новое для будущего с помощью общепризнанного метода. Пропорции и грамматика — это инструменты общения, средства укрощения произвольного и хаотичного с помощью порядка и структуры, которые можно проследить до наших древнейших предков.

Петер Меркли (1953), Сан-Лоренцо, Флоренция, около 1982 года. Шариковая ручка на следе, 312 × 235 мм. ДМС 2699.2.Стейси Льюис в настоящее время учится на третьей части по архитектуре в Лондоне.

Этот текст был представлен в конкурсе Drawing Matter Writing Prize 2020. Нажмите здесь, чтобы прочитать тексты победителей и другие тексты, которые особенно понравились судьям.

Примечания

- Введение основано на идеях из следующего источника: Imoberdorf, Chantal.

Мяркли: Кафедра архитектуры Швейцарской высшей технической школы Цюриха 2002-2015 . Zürich: Gta Verlag, 2016.

Мяркли: Кафедра архитектуры Швейцарской высшей технической школы Цюриха 2002-2015 . Zürich: Gta Verlag, 2016. - Раздел исторического контекста относится к датам и идеям, изложенным в следующих источниках: Fletcher, Banister. История архитектуры . Лондон: Routledge, 1996, двадцатое издание; впервые опубликовано в 1896 г .; Витковер, Рудольф. Архитектурные принципы в эпоху гуманизма. Chichester: Academy Editions, подразделение John Wiley & Sons, 1998 г., пятое издание; впервые опубликовано в 1949.

- Этот абзац перефразирует Märkli, Peter. Интервью брали: Гербер, Андри., Джоанелли, Тибор., и Аталай Франк, Ойя. Пропорции и познание в архитектуре и градостроительстве: мера, отношение, аналогия . Берлин: Дитрих Реймер Верлаг, 2019, стр. 118-119.

- Формулы средних значений: среднее арифметическое h = w+l ÷ 2, среднее геометрическое h = wl, среднее гармоническое h = 2wl ÷ w+l, где h — высота, l — длина, а w — ширина комнаты. Формулы цитируются в: Mitrovic, Branko.

Теория пропорций Палладио и вторая книга Quattro Libri dell’Architettura . Журнал Общества историков архитектуры, сентябрь 1990 г., стр. 279.

Теория пропорций Палладио и вторая книга Quattro Libri dell’Architettura . Журнал Общества историков архитектуры, сентябрь 1990 г., стр. 279. - Размеры собора Святой Софии взяты из: Fletcher, Banister. История архитектуры , стр.303.

Разговор с Питером Гуидетти, ведущим архитектором-проектировщиком

1. Расскажите о себе.

Я архитектор со страстью к изучению и практике традиционной, классической и современной жилой архитектуры. Я вырос в районе Нью-Йорка, познакомился со своей школьной любовью и женился на ней, у меня трое замечательных детей, двое из которых уже выросли, а один сейчас учится в старшей школе. Хотя архитектура затрагивает почти все аспекты моей жизни, моей второй страстью является кулинария — я люблю делиться едой с семьей и друзьями!

2. Расскажите нам о своем путешествии в области архитектурного дизайна. Как вы начали и как вы сюда попали?

Мой архитектурный путь начался еще в первом классе! Я видел изображение Тадж-Махала в книге об Индии — я помню, как был очарован им; Я начал его рисовать и изучать его формы и интересные

формы. Я продолжаю этот процесс рисования и изучения архитектуры по сей день. Меня познакомили с работой Purple Cherry Architects через социальные сети и печатные СМИ. Красота и элегантность проектов, а также образы, созданные Кэти и ее командой, мгновенно вдохновили меня.

Я продолжаю этот процесс рисования и изучения архитектуры по сей день. Меня познакомили с работой Purple Cherry Architects через социальные сети и печатные СМИ. Красота и элегантность проектов, а также образы, созданные Кэти и ее командой, мгновенно вдохновили меня.

3. Как бы вы описали свою философию дизайна?

Моя философия дизайна основана на изучении истории архитектуры. Я люблю учиться на шедеврах прошлого; часто решения проблем дизайна могут исходить из этого вдохновения. Мне нравится осевое расположение архитектуры Beaux-Arts, и из-за этого я стараюсь включать в свои дизайнерские работы более длинные и тонкие композиции. Он создает связи между комнатами и наполняет естественным светом все аспекты планов.

4. Как вы работаете с клиентом, чтобы понять его потребности?

Чтобы по-настоящему установить контакт с клиентом, вы должны быть преданным слушателем. Внимательное выслушивание их мыслей, идей, видений и мечтаний создает волшебные отношения, в которых красивые дизайны могут быть воплощены в жизнь! Я также делаю наброски во время нашей встречи, чтобы быстро проверить идеи и концепции дизайна.

5. Самый лучший совет, который вы когда-либо получали (лично или профессионально)?

Относитесь к каждому человеку, которого вы встречаете, как к самому важному человеку в мире.

6. Что вас вдохновляет?

В архитектурном плане меня вдохновляют история и старые дома прошлого. У них так много интересных и тихих уроков, которые можно преподать, если вы замедлитесь, обратите внимание и послушаете. Лично меня вдохновляет моя семья и моя вера.

7. Какая ваша любимая книга по архитектурному дизайну?

Для коллекционера книг по архитектуре ответить на этот вопрос невозможно. Но если бы мне пришлось выбирать, их было бы два: Монография о работе Меллора, Мейгса и Хоу 1920-х годов и Роберт А.М. Штерн Здания и проекты 1987-1992 . Монография о работах Меллора, Мейгса и Хоу настолько удивительна, что она учит меня чему-то каждый раз, когда я открываю ее! Они блестяще объединили элементы английских загородных домов и французских фермерских домов в живописные и неповторимые американские композиции. Роберт утра Штерн Здания и проекты 1987-1992 была моей первой и самой важной книгой в моей архитектурной коллекции. Изображенная работа оказала на меня такое глубокое влияние и рассказала мне о многих архитекторах, которые вдохновляли мистера Стерна — я буду вечно благодарен за его вдохновение и восхищаться его талантом и знанием истории.

Роберт утра Штерн Здания и проекты 1987-1992 была моей первой и самой важной книгой в моей архитектурной коллекции. Изображенная работа оказала на меня такое глубокое влияние и рассказала мне о многих архитекторах, которые вдохновляли мистера Стерна — я буду вечно благодарен за его вдохновение и восхищаться его талантом и знанием истории.

8. На какое правило или концепцию архитектурного проектирования вы ссылаетесь снова и снова?

Хотя каждый проект уникален, я думаю, что стараюсь создавать планы и фасады, которые имеют более линейную или осевую композицию. Более тонкие здания имеют более живописные линии крыш и позволяют естественному свету затрагивать большую часть плана. Я также стараюсь включать отличительные вертикальные элементы, которые определяют важные изменения плана (например, лестничные башни и башенки). Веранды, как правило, добавляют слои внутренних и наружных «комнат», которые помогают привязать дом к ландшафту и садам.

Мяркли: Кафедра архитектуры Швейцарской высшей технической школы Цюриха 2002-2015 . Zürich: Gta Verlag, 2016.

Мяркли: Кафедра архитектуры Швейцарской высшей технической школы Цюриха 2002-2015 . Zürich: Gta Verlag, 2016. Теория пропорций Палладио и вторая книга Quattro Libri dell’Architettura . Журнал Общества историков архитектуры, сентябрь 1990 г., стр. 279.

Теория пропорций Палладио и вторая книга Quattro Libri dell’Architettura . Журнал Общества историков архитектуры, сентябрь 1990 г., стр. 279.