Архитектура в 19 веке в россии: Проверка браузера, пожалуйста, подождите…

Основные стили и направления в живописи, скульптуре и архитектуре XIX веке

XIX век считают золотым веком русской культуры. Появляются новые направления и стили. Русская культура возрождается и развивается, испытывая сильнейшее влияние запада, но, не забывая о сохранности собственных традиций, впитывая в себя только лучшее.

Содержание

- 1 Особенности культурного развития в первой половине XIX века

- 2 Изобразительное искусство

- 3 Культура России во второй половине XIX века

Особенности культурного развития в первой половине XIX века

В начале XIX века в русской культуре наблюдается не просто подъём, а активное сближение её с культурой запада, растёт национальное самосознание, возникают различные оппозиционные течения в обществе. Это время появления литературных кружков, увеличения количества учебных заведений, период значительных научных открытий, появления величайших художников, архитекторов и скульпторов.

Архитектура и скульптура — основные стили и направления

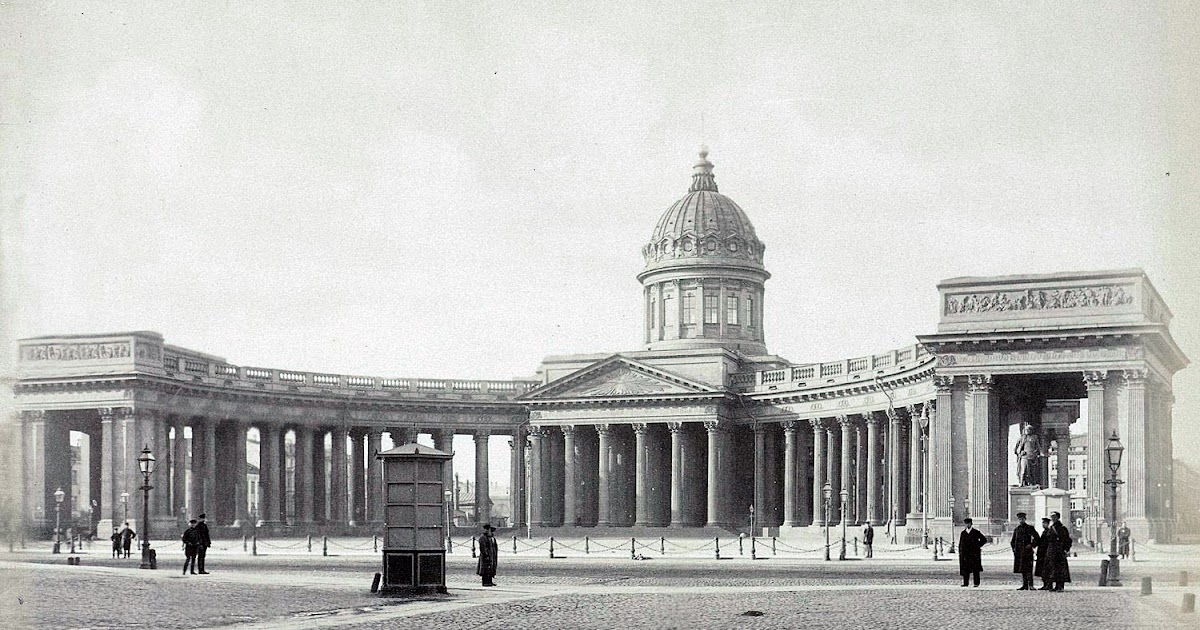

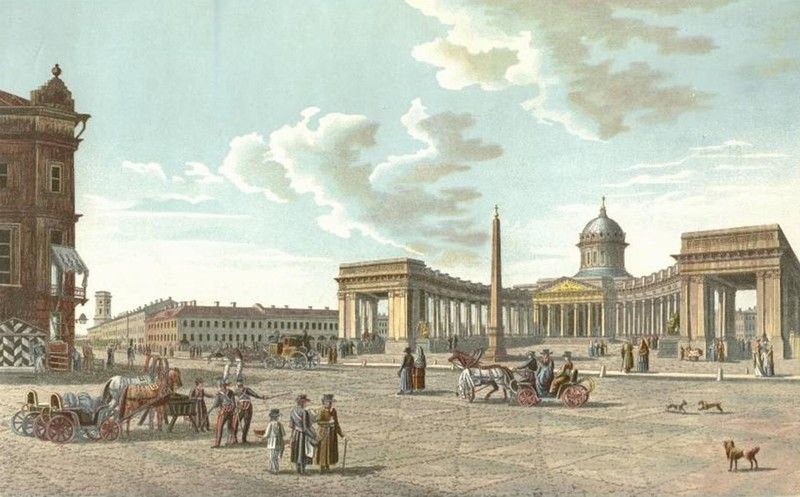

В архитектуре преобладает поздний классицизм. Особенность его — масштабность, грандиозность и чёткость. Прежде всего, это проявилось в строительстве некоторых зданий в Петербурге, отличающихся единством и гармонией. Над их созданием трудятся такие архитекторы, как:

Особенность его — масштабность, грандиозность и чёткость. Прежде всего, это проявилось в строительстве некоторых зданий в Петербурге, отличающихся единством и гармонией. Над их созданием трудятся такие архитекторы, как:

- Захаров А. Д.;

- Т. де Томон;

- Воронихин А. Н.;

- Монферран А. А.;

- Росси К. И.

После пожара 1812 г. в Москве также начинаются строительные работы. Классицизм преобладает и здесь. Главные здания города строятся под руководством:

- Бове О. И.;

- Жилярди Д. И.

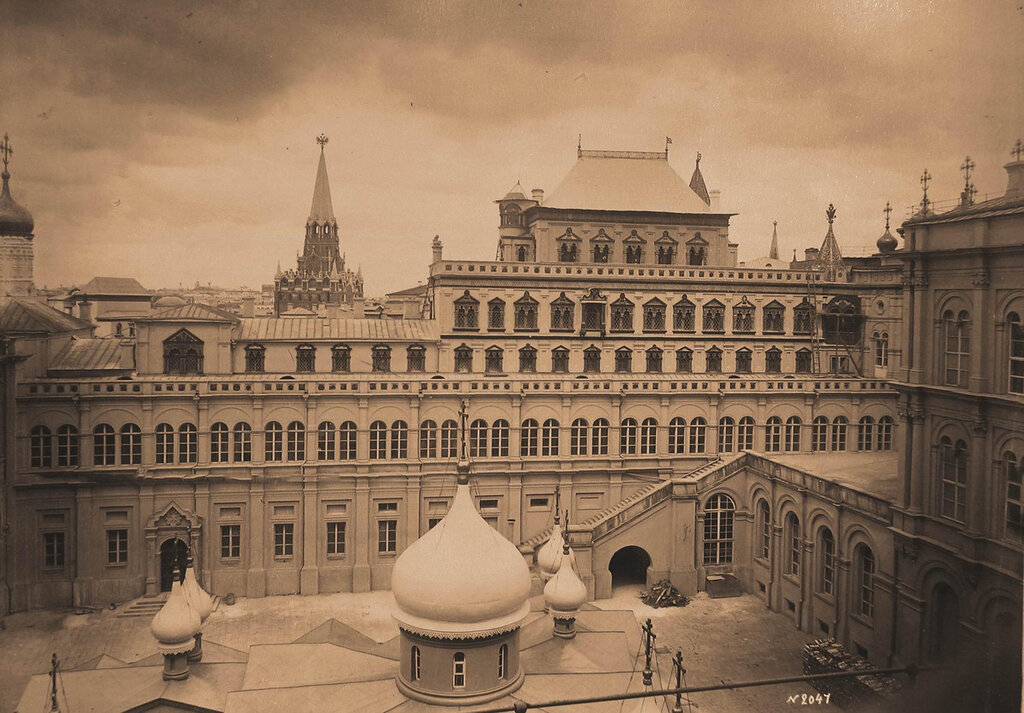

В 30-е гг. на смену классицизму в архитектуре постепенно приходит русско-византийский стиль. Тон К.А. возводит Большой Кремлёвский дворец и Оружейную палату. В 1839 г. закладывают фундамент храма Христа Спасителя.

В провинции трудятся не менее известные архитекторы: Попов Я. Н. Стасов В. П. (Никольский казачий собор в Омске), Мельников А. И. (ансамбль Приморского бульвара в Одессе).

В конце XVIII – начале XIX вв. активно начинает развиваться скульптура. В Москве появляется памятник Минину и Пожарскому, созданный И. П. Мартосом. На Дворцовой площади возводят колонну, высотой в 47 метров, в честь Александра I и победы над французами. В Петербурге появляются памятники Кутузову и Барклаю де Толли авторства Б. И. Орловского. На Аничковом мосту устанавливают четыре конные скульптуры и статую Николая I, также на коне, П. К. Клодта. Ф. П. Толстой создаёт серию медалей и барельефов.

В Москве появляется памятник Минину и Пожарскому, созданный И. П. Мартосом. На Дворцовой площади возводят колонну, высотой в 47 метров, в честь Александра I и победы над французами. В Петербурге появляются памятники Кутузову и Барклаю де Толли авторства Б. И. Орловского. На Аничковом мосту устанавливают четыре конные скульптуры и статую Николая I, также на коне, П. К. Клодта. Ф. П. Толстой создаёт серию медалей и барельефов.

Изобразительное искусство

В русской живописи начала XIX в. преобладают реализм и романтизм, но официально творили все же в духе классицизма, поскольку существовавшая в то время Академия художеств была крайне закрытым и консервативным заведением. От художников требовали придерживаться канонов классицизма, поощрялось написание картин в основном на библейские или мифологические сюжеты. Молодые художники следовать указаниям не желали, поэтому в это время всё чаще появляются портреты. К примеру, Кипренский О. А. пишет портрет молодого, находящегося в пике своей славы Пушкина. Этот портрет является ярким примером романтического направления в живописи.

Этот портрет является ярким примером романтического направления в живописи.

Реализм проявляется в картинах Тропинина В. А. «Кружевница», «Портрет сына». Пушкин у Тропинина умудрён жизненным опытом и не очень счастлив, именно к этим выводам можно прийти, внимательно изучая созданную художником картину.

Выдающимся художником своего времени становится К. Брюллов. В его картине «Последний день Помпеи» отражено ожидание перемен, которые должны наступить вместе с новым веком. Брюллову вторит Иванов А.А. Его «Явление Христа народу» также пронизано ожиданием.

Помимо портретов создаются картины на бытовую тему – «бытовой сюжет». Пишутся настоящие живописные шедевры «На пашне», «Утро помещицы», «Захарка» Венецианова А.Г. и «Сватовство майора», «Свежий кавалер» Федотова П.А.

Начало и первая половина XIX в. – время, когда на смену старым течениям и сюжетам приходят новые. Классицизм ещё преобладает в архитектуре, но живопись становится более романтичной, а иногда и реалистичной. Художники больше не желают писать нечто им неведомое, древнее, они готовы показать мир, который находится вокруг них – простых людей, различные бытовые ситуации, от обычного завтрака помещика, до покоса.

Художники больше не желают писать нечто им неведомое, древнее, они готовы показать мир, который находится вокруг них – простых людей, различные бытовые ситуации, от обычного завтрака помещика, до покоса.

Культура России во второй половине XIX века

Вторая половина XIX в. – это период реформ, отразившийся, прежде всего, в искусстве, но проявилось более всего в живописи.

Так, в 1863, когда Академия художеств объявила очередной конкурс на получение Большой золотой медали, все выдающиеся художники отказались в нём участвовать, поскольку не желали больше писать исключительно в духе классицизма. Они вышли из Академии и организовали Артель художников, возглавил которую Крамский И. Н.

Авторитет Академии пошатнулся, первое место среди популярных учебных заведений заняло Училище живописи, ваяния и зодчества. Его выпускниками стали такие известные художники, как:

- Саврасов А. К.;

- Перов В. Г.;

- Шишкин И. И.

Все они творили в духе реализма. Это уже не только портрет, но также пейзаж (Шишкин) и сцены баталий. Художники-реалисты стремятся максимально точно передать на холсте действительность – события, чувства. Ярче всего это проявляется в полотнах Верещагина. В 70–80-её гг. появляются первые полотна Репина и Сурикова, Левитана.

Это уже не только портрет, но также пейзаж (Шишкин) и сцены баталий. Художники-реалисты стремятся максимально точно передать на холсте действительность – события, чувства. Ярче всего это проявляется в полотнах Верещагина. В 70–80-её гг. появляются первые полотна Репина и Сурикова, Левитана.

В отличие от живописи, скульптура переживает упадок. Это связанно с наметившимся в 50–60-её гг. упадком в архитектуре. Развивается исключительно станковая скульптура. Ряды выдающихся скульпторов пополняют:

- Антокольский М. М.;

- Микешин М. О.;

- Опекушин А. М.

В рассматриваемый период в архитектуре преобладает эклектизм – смешивание стилей. Ансамблевое строительство уходит в прошлое, на первый план выдвигается польза, низкая стоимость постройки и её качество. Владельцы только что приобретённых участков более не следят за тем, чтобы выстроенное на них здание по стилю совпадало с окружающими постройками. Востребованы в это время строения общественного назначения – вокзалы, торговые помещения, многоквартирные дома. Возникают новые технологии и материалы. В 60-е гг. основной архитектурный стиль – «ретроспективное стилизаторство», подразумевавшее копирование стилей прошлого. Выдающимися архитекторами считаются:

Возникают новые технологии и материалы. В 60-е гг. основной архитектурный стиль – «ретроспективное стилизаторство», подразумевавшее копирование стилей прошлого. Выдающимися архитекторами считаются:

- Штакеншнейдер А. И.;

- Быковский К. М.

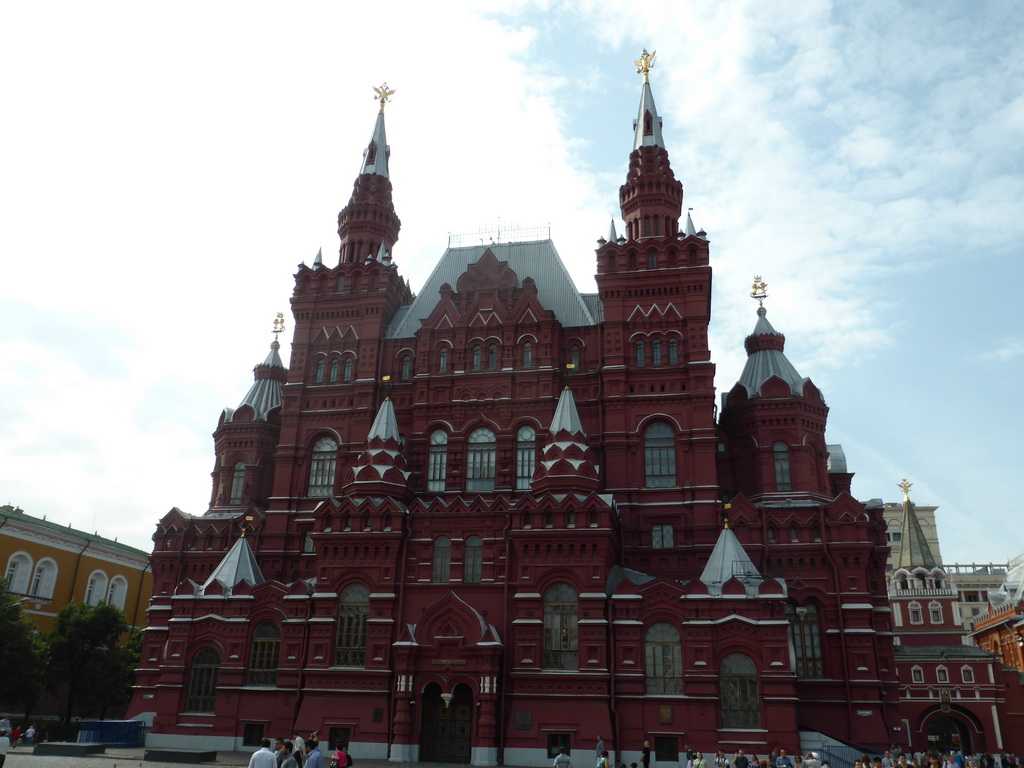

В 70-е гг. начинается выработка собственного русского стиля (Исторический музей, Верхние торговые ряды, Московская Городская дума), который в конце века сменяется модерном.

В XIX в., вдохновлённые сначала победой русского оружия, а затем и реформами, художники, скульпторы и архитекторы стремились к созданию или внедрению новых стилей и направлений. Классицизм сменяется реализмом и романтизмом, в архитектуре появляются русский стиль, а затем и модерн, завершивший золотой век русской культуры.

Изобразительные искусства и архитектура в XIX веке

Памятник Минину и Пожарскому. И. П. Мартос. 1804-1818 годы.

И. П. Мартос. 1804-1818 годы.

В начале XIX в. глубокие сдвиги в общественной жизни России способствовали вызреванию новых течений в живописи, скульптуре и архитектуре. Под влиянием общественного и патриотического подъема новое содержание и плодотворное развитие в ряде областей искусства получает классицизм. В стиле зрелого классицизма с его мощными, сильными и монументально-простыми формами строятся лучшие общественные, административные, а также жилые здания Петербурга, Москвы и ряда провинциальных городов; обширными ансамблями украшаются главные города России: в Петербурге — Адмиралтейство А. Д. Захарова, Казанский собор и Горный институт — А. Н. Воронихина, Биржа — Тома де Томона и ряд сооружений К. И. Росси; в Москве — комплексы построек О. И. Бове, Д. И. Жилярди и других мастеров (новый фасад Университета, Манеж и др.).

В процессе интенсивного строительства в первые десятилетия XIX в. окончательно складывается классический облик Петербурга, тот поражавший своей прозрачностью, стройностью и величественностью образ «Северной Пальмиры», который воспели А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков и другие поэты. Неувядаемой красоте зданий содействовала и монументально-декоративная скульптура, переживавшая в творениях И. П. Мартоса, Ф. Ф. Щедрина, В. И. Демута-Малиновского и С. С. Пименова свой большой расцвет. В памятнике Минину и Пожарскому Мартоса воплотилось высокое патриотическое воодушевление передовых людей тогдашнего русского общества.

С. Пушкин, К. Н. Батюшков и другие поэты. Неувядаемой красоте зданий содействовала и монументально-декоративная скульптура, переживавшая в творениях И. П. Мартоса, Ф. Ф. Щедрина, В. И. Демута-Малиновского и С. С. Пименова свой большой расцвет. В памятнике Минину и Пожарскому Мартоса воплотилось высокое патриотическое воодушевление передовых людей тогдашнего русского общества.

Большим совершенством отличаются изделия декоративно-прикладного искусства этого времени, отмеченные классической ясностью и простотой форм. Мебель, произведения из чугуна и бронзы, керамика, резьба по дереву способствуют богатству и привлекательности внутреннего и внешнего убранства зданий, участвуя в общем создании стиля зрелого классицизма.

Здание Главного штаба в Петербурге. Архитектор К. И. Росси. Литография К. Беггрова 1820 года.

Развитие живописи и графики в начале ХIХв. определялось реалистическими исканиями, стремлением художников к непосредственным жизненным наблюдениям, что отражало общий процесс приближения искусства к действительности. Сломав старые, условные и ограниченные рамки художественного творчества, установленные классицистической эстетикой, живописцы и графики этого времени подходят к более свободному и широкому, порой окрашенному душевной взволнованностью восприятию и постижению окружающей природы и человека.

Сломав старые, условные и ограниченные рамки художественного творчества, установленные классицистической эстетикой, живописцы и графики этого времени подходят к более свободному и широкому, порой окрашенному душевной взволнованностью восприятию и постижению окружающей природы и человека.

Большую роль в этом завоевании реального мира искусством, в усилении эмоционального, лирического начала играл романтизм, особенно заметно проявивший себя в портретной и пейзажной живописи. Плодотворное развитие в этот период получает бытовой жанр. Отмеченные чертами романтизма портреты работы О. А. Кипренского (1782—1836) выделяются среди современных ему произведений портретного искусства одухотворенностью и пленительной простотой образов. Тонкую поэзию умел почувствовать в природе Италии С. Ф. Щедрин (1751—1830). В своих пейзажах, овеянных мягким, мечтательным настроением, он стремился уловить живую жизнь природы, различные ее состояния. Глубокое внимание к народу, пробужденное передовым общественным движением, отразилось в творчестве В. А. Тропинина (1776— 1857) и особенно А. Г. Венецианова (1780—1847), в чьих жанровых картинах и портретах раскрывались нравственные качества крепостных крестьян, рисовался задушевный образ русской природы.

А. Тропинина (1776— 1857) и особенно А. Г. Венецианова (1780—1847), в чьих жанровых картинах и портретах раскрывались нравственные качества крепостных крестьян, рисовался задушевный образ русской природы.

В 30—50-е годы обострение общественных противоречий после разгрома восстания декабристов, гнет реакции и в то же время непрекращавшиеся искания передовыми людьми путей дальнейшего развития России, вызревание революционно-демократической идеологии обусловили сложный характер искусства.

Последний день Помпеи. К. Брюллов. 1830-1831 годы.

Классицизм в этот период окончательно утрачивает свои прогрессивные стороны, вырождаясь в реакционный академизм. На почве отрицания самодержавного строя и вместе с тем разочарования в возможности близких социальных перемен, охватившего многие круги русского общества, а также с появлением новых философских воззрений значительное распространение получает романтизм, приобретающий по сравнению с началом XIX в. более противоречивый характер. Наряду с этим новое, сурово-объективное восприятие действительности порождало углубленные реалистические стремления, осуществлявшиеся подчас в рамках того же романтизма (в его передовых проявлениях). Но уже к 40-м годам происходит отчетливое изживание романтических тенденций, утверждение последовательно реалистических принципов в искусстве.

Наряду с этим новое, сурово-объективное восприятие действительности порождало углубленные реалистические стремления, осуществлявшиеся подчас в рамках того же романтизма (в его передовых проявлениях). Но уже к 40-м годам происходит отчетливое изживание романтических тенденций, утверждение последовательно реалистических принципов в искусстве.

В архитектуре 30—50-х годов господствует стиль позднего классицизма, но в нем нарастают черты казенного холода и абстракции. Сооружения этого времени отличаются нарушением прежнего гармонического соотношения форм и в ряде случаев перегружены декоративным убранством. В скульптуре заметно усиливаются бытовые черты. В наиболее значительных монументах — памятниках Кутузову и Барклаю де Толли Б. И. Орловского и в изваяниях П. К. Клодта (фигуры коней на Аничковом мосту) — сказывается желание сочетать классическую строгость и монументальность с новыми приемами реалистической характеристики образа.

Пристальный интерес к вопросам исторического развития и судьбам народов, который был связан со всем характером передовых идей и миросозерцания людей той эпохи, побуждал художников искать больших обобщающих тем, в которых отразились бы значительные моменты в жизни человечества. На первое место в искусстве 30-х годов выдвигается историческая живопись. К. П. Брюллов (1799—1852) в картине «Последний день Помпеи» изобразил гибель людей, на которых обрушилась слепая, всеразрушающая стихия. Однако в истолковании этого события и в его художественном воплощении Брюллов шел несколько внешним путем. Несмотря на романтический пафос, Брюллов в композиции, изображении фигур людей не порывал полностью с приемами классицистической идеализации, желая увлечь зрителя пластической красотой человеческих тел. Большой убежденностью и жизненной силой характеристик отличались многие (в особенности небольшие по размерам) портреты Брюллова. Выразительность и смелость цветового решения делают эти портреты выдающимися созданиями искусства.

На первое место в искусстве 30-х годов выдвигается историческая живопись. К. П. Брюллов (1799—1852) в картине «Последний день Помпеи» изобразил гибель людей, на которых обрушилась слепая, всеразрушающая стихия. Однако в истолковании этого события и в его художественном воплощении Брюллов шел несколько внешним путем. Несмотря на романтический пафос, Брюллов в композиции, изображении фигур людей не порывал полностью с приемами классицистической идеализации, желая увлечь зрителя пластической красотой человеческих тел. Большой убежденностью и жизненной силой характеристик отличались многие (в особенности небольшие по размерам) портреты Брюллова. Выразительность и смелость цветового решения делают эти портреты выдающимися созданиями искусства.

Парень, играющий в бабки. Н.С. Пименов. 1836 год.

Глубоко отразил в своем творчестве волнующие идеи современности Александр Андреевич Иванов (1806—1858). Остро ощущая социальную несправедливость, полный предчувствия грядущих перемен, он стремился найти тему, которая позволила бы показать, по его понятиям, поворотный момент в жизни человечества. Он остановился на евангельском рассказе о пришествии Мессии, казавшемся ему исполненным высокого исторического смысла. Более 20 лет художник трудился над своим монументальным полотном «Явление Христа народу», основной темой которого явилось духовное перерождение погрязших в страданиях и пороках людей. Сложная религиозно-нравственная идея о необходимости освобождения человечества от угнетения и рабства отражала противоречия в мировоззрении художника, свойственные в эти годы многим представителям дворянской интеллигенции, решавшим социальные вопросы в моральном плане. По мере работы над картиной особенно большое значение приобретал в ней образ раба, в котором, по словам самого художника, «сквозь привычное страдание впервые появилась отрада», сознание себя человеком. Огромное значение в развитии реалистического искусства имели многочисленные этюды Иванова к картине, в особенности его пейзажи. В поздний период Иванов свои замыслы и художественные искания пытался воплотить в серии эскизов на библейские сюжеты, по-новому осмыслив религиозные мифы.

Он остановился на евангельском рассказе о пришествии Мессии, казавшемся ему исполненным высокого исторического смысла. Более 20 лет художник трудился над своим монументальным полотном «Явление Христа народу», основной темой которого явилось духовное перерождение погрязших в страданиях и пороках людей. Сложная религиозно-нравственная идея о необходимости освобождения человечества от угнетения и рабства отражала противоречия в мировоззрении художника, свойственные в эти годы многим представителям дворянской интеллигенции, решавшим социальные вопросы в моральном плане. По мере работы над картиной особенно большое значение приобретал в ней образ раба, в котором, по словам самого художника, «сквозь привычное страдание впервые появилась отрада», сознание себя человеком. Огромное значение в развитии реалистического искусства имели многочисленные этюды Иванова к картине, в особенности его пейзажи. В поздний период Иванов свои замыслы и художественные искания пытался воплотить в серии эскизов на библейские сюжеты, по-новому осмыслив религиозные мифы. В высоко поэтической и совершенной художественной форме он передал красоту древних сказаний, рожденных народной фантазией, далеко уйдя от церковного понимания библии.

В высоко поэтической и совершенной художественной форме он передал красоту древних сказаний, рожденных народной фантазией, далеко уйдя от церковного понимания библии.

Задачам изображения окружающей будничной русской жизни, не получавшим настоящего отклика у мастеров исторической живописи, отвечало развитие бытового жанра, а также сатирической графики. Проникнутые живым сочувствием, а иногда и большой горечью сцены народной жизни встречаются в акварелях и рисунках Т. Г. Шевченко, картинах ряда учеников А. Г. Венецианова. К концу 30-х годов выступает группа рисовальщиков, иллюстрирующих произведения писателей так называемой натуральной школы.

В середине 40-х годов складывается глубоко демократическое по своему содержанию искусство Павла Андреевича Федотова (1815—1852), знаменующее новый этап в развитии бытового жанра. Рисуя быт чиновников, купцов, обедневших, хотя и не потерявших своих претензий дворян, Федотов делал достоянием искусства образы и темы, ранее не затрагивавшиеся жанровой живописью. Он показывал чванство и тупость чиновников, наивное самодовольство и хитрость толстосумов-купцов, безнадежную пустоту существования офицерства в провинции в эпоху николаевской реакции, горькую участь своего собрата-художника. Он сумел с меткой наблюдательностью при помощи красноречивых деталей охарактеризовать обстановку, типичное жизненное окружение фигур, развернуть сложное, подчас драматическое действие, с сатирической остротой изобразить характеры, поведение людей. Тонким психологизмом отличались и написанные им небольшие интимные портреты. Показывая уродство и темные стороны социальной жизни, творчество Федотова, созвучное современному ему направлению русской литературы, закладывало основы критического реализма в живописи.

Он показывал чванство и тупость чиновников, наивное самодовольство и хитрость толстосумов-купцов, безнадежную пустоту существования офицерства в провинции в эпоху николаевской реакции, горькую участь своего собрата-художника. Он сумел с меткой наблюдательностью при помощи красноречивых деталей охарактеризовать обстановку, типичное жизненное окружение фигур, развернуть сложное, подчас драматическое действие, с сатирической остротой изобразить характеры, поведение людей. Тонким психологизмом отличались и написанные им небольшие интимные портреты. Показывая уродство и темные стороны социальной жизни, творчество Федотова, созвучное современному ему направлению русской литературы, закладывало основы критического реализма в живописи.

В 50-е годы бытовой жанр приобретает все большее значение. Однако лишь в 60-е годы, в пору демократического подъема, бытовая живопись достигает уровня боевого искусства. Необходимость правдивого искусства, обращенного прежде всего к современной жизни, глубоко вскрывающего и бичующего социальные пороки, борющегося за интересы народа — эти требования, выдвигавшиеся Н. Г. Чернышевским и другими революционерами-демократами, находят свое отражение в творчестве Василия Григорьевича Перова (1834—1882), И. М. Прянишникова (1840—1894), Н. В. Неврева (1830—1904) и ряда других живописцев и рисовальщиков того времени. Обличение невежественного духовенства как опоры самодержавия, произвола чиновников, жестоких и грубых нравов купцов, изображение тяжелой доли крестьянства и забитости маленьких «униженных и оскорбленных» людей составляют основное содержание картин этих художников, пробуждающих в зрителе протест против тогдашнего общественного строя. Немалый вклад художники-шестидесятники внесли и в область портрета. Портреты Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, В. И. Даля и др., созданные Перовым, по глубине психологического и социального анализа представляют выдающиеся произведения портретной живописи.

Г. Чернышевским и другими революционерами-демократами, находят свое отражение в творчестве Василия Григорьевича Перова (1834—1882), И. М. Прянишникова (1840—1894), Н. В. Неврева (1830—1904) и ряда других живописцев и рисовальщиков того времени. Обличение невежественного духовенства как опоры самодержавия, произвола чиновников, жестоких и грубых нравов купцов, изображение тяжелой доли крестьянства и забитости маленьких «униженных и оскорбленных» людей составляют основное содержание картин этих художников, пробуждающих в зрителе протест против тогдашнего общественного строя. Немалый вклад художники-шестидесятники внесли и в область портрета. Портреты Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, В. И. Даля и др., созданные Перовым, по глубине психологического и социального анализа представляют выдающиеся произведения портретной живописи.

Демократическое искусство утверждало себя в борьбе с салонным, безыдейным направлением в живописи и скульптуре, развивавшимся под эгидой Академии художеств. В 1863 г. 14 окончивших Академию учеников во главе с И. Н. Крамским (1837—1887), отказавшись выполнять программы на заданную тему, объединились в артель художников, чтобы иметь возможность служить своим искусством интересам общества. В 1870 г. возникло Товарищество передвижных художественных выставок, сгруппировавшее вокруг себя лучшие творческие силы. В противовес официальной Академии художеств «передвижники» поддерживали все передовые художественные начинания, сыграв огромную роль в развитии реалистического русского искусства.

В 1863 г. 14 окончивших Академию учеников во главе с И. Н. Крамским (1837—1887), отказавшись выполнять программы на заданную тему, объединились в артель художников, чтобы иметь возможность служить своим искусством интересам общества. В 1870 г. возникло Товарищество передвижных художественных выставок, сгруппировавшее вокруг себя лучшие творческие силы. В противовес официальной Академии художеств «передвижники» поддерживали все передовые художественные начинания, сыграв огромную роль в развитии реалистического русского искусства.

Художественное движение 60-х годов подготовило почву для расцвета искусства в 70—80-е годы. Такую же почву подготавливала архитектура и искусство в 30-е годы XX века.

Русская архитектура XIX века | Архитектура и Проектирование

Николай Васильевич Гоголь. Об архитектуре нынешнего времени. |

Русская архитектура XIX века

История русской архитектуры

Теория архитектуры

При этом надо сразу же отметить, что сложнейший процесс становления новых архитектурных взглядов, захвативший всю Западную Европу, в русских условиях приобрел особую специфику. Особенности общественно-исторического и социально-экономического развития России, где к середине века еще не были изжиты феодальные отношения, тормозившие дальнейшее развитие капитализма, не могли не отразиться и на русской архитектуре, хотя она в целом развивалась в общем русле исканий европейского зодчества, несколько раньше вставшего на путь стилистических преобразований. Это исторически обусловленное «запаздывание» было причиной того, что многие явления, так или иначе откристаллизовавшиеся в европейской архитектуре, как бы в «готовом виде» могли усваиваться русскими зодчими. Вместе с тем уже на первых порах перед ними встал целый ряд проблем, в разрешении которых им лишь отчасти мог помочь европейский опыт. При этом следует иметь в виду, что процесс формирования новых архитектурных воззрений во многом основывался и на завоеваниях, уже достигнутых в других областях русской художественной жизни.

При этом надо сразу же отметить, что сложнейший процесс становления новых архитектурных взглядов, захвативший всю Западную Европу, в русских условиях приобрел особую специфику. Особенности общественно-исторического и социально-экономического развития России, где к середине века еще не были изжиты феодальные отношения, тормозившие дальнейшее развитие капитализма, не могли не отразиться и на русской архитектуре, хотя она в целом развивалась в общем русле исканий европейского зодчества, несколько раньше вставшего на путь стилистических преобразований. Это исторически обусловленное «запаздывание» было причиной того, что многие явления, так или иначе откристаллизовавшиеся в европейской архитектуре, как бы в «готовом виде» могли усваиваться русскими зодчими. Вместе с тем уже на первых порах перед ними встал целый ряд проблем, в разрешении которых им лишь отчасти мог помочь европейский опыт. При этом следует иметь в виду, что процесс формирования новых архитектурных воззрений во многом основывался и на завоеваниях, уже достигнутых в других областях русской художественной жизни. Именно поэтому рассмотрение русской архитектуры и тех стилевых изменений, которые в ней совершились, оказывается наиболее плодотворным лишь в связи с теми явлениями, которые очень ярко рисуют атмосферу брожения и становления нового в художественной жизни в целом. Особыми свойствами этой исторической атмосферы отчасти можно объяснить сравнительно быстрое приятие новых форм в архитектуре, сменивших когда-то незыблемые формы позднего русского классицизма, закат которого оказался для современников чем-то неизмеримо большим, нежели просто смена стиля.

Именно поэтому рассмотрение русской архитектуры и тех стилевых изменений, которые в ней совершились, оказывается наиболее плодотворным лишь в связи с теми явлениями, которые очень ярко рисуют атмосферу брожения и становления нового в художественной жизни в целом. Особыми свойствами этой исторической атмосферы отчасти можно объяснить сравнительно быстрое приятие новых форм в архитектуре, сменивших когда-то незыблемые формы позднего русского классицизма, закат которого оказался для современников чем-то неизмеримо большим, нежели просто смена стиля.Русская архитектура XIX века

История русской архитектуры

В конце 1820-х годов, когда еще только начинали строиться последние классические здания К. Росси и монументальные соборы и триумфальные арки В.П. Стасова, архитектурная жизнь России была отмечена двумя, казалось бы, незначительными событиями, которые тем не менее были проявлением важных новых тенденций, имевших большое значение для дальнейшего развития русской архитектуры.

Русская архитектура XIX века

История русской архитектуры

До недавнего времени русское градостроительство второй половины XIX в. обычно рассматривалось лишь в непосредственном сравнении с одной из наиболее блестящих эпох мирового градостроения — эпохой русского классицизма, оцениваясь в этом случае лишь с чисто негативной, отрицательной стороны. Между тем этот период несомненно должен анализироваться под несколько иным углом зрения, как принципиально новое явление, к которому могут применяться лишь совершенно особые, отличные от классики мерки. Это не значит, естественно, что градостроительство второй половины XIX в.

Русская архитектура XIX века

История русской архитектуры

Отношение к архитектуре как к вещественному воплощению не только художественного, но и технического и общественного прогресса было тем новым качеством, которое пронизывало архитектурную жизнь рассматриваемой эпохи; оно оказывало решающее воздействие и на восприятие и оценку архитектуры, несмотря на осознание многими современниками двойственности и социальной ограниченности ее завоеваний, так же как и многих других достижений современной цивилизации. «Великое дело — железная дорога: широкий путь для цивилизации, просвещения и образованности… А между тем, она прежде всего — дело коммерческое, порождение расчета и денег»,— писал в 1845 г. В. Белинский, и эти его слова, где сказалось понимание всей противоречивости многих начинаний растущего капитализма в России, в большой степени могут быть приложимы и к русской архитектуре второй половины XIX в., в той же мере являющейся «порождением расчета и денег», как и результатом стремления к «просвещению и образованности». Это стремление к «цивилизации и просвещению» нередко заставляло современников подходить к оценке архитектуры с совершенно особых позиций, положительно оценивая не только самый факт сооружения того или иного нового по назначению здания, но и его художественные качества. Возросшая общественная роль архитектуры обнаруживалась не только в ее реальном функционировании, не только в возрастающем внимании к ней все более широких слоев, что сказывалось, например, в проникновении сообщений об архитектуре в обычную периодическую печать, но и в тех огромных, иногда утопических надеждах, которые связывали с ней многие, наиболее передовые русские деятели, видевшие во многих новых постройках прежде всего символ прогресса и грядущего расцвета России.

«Великое дело — железная дорога: широкий путь для цивилизации, просвещения и образованности… А между тем, она прежде всего — дело коммерческое, порождение расчета и денег»,— писал в 1845 г. В. Белинский, и эти его слова, где сказалось понимание всей противоречивости многих начинаний растущего капитализма в России, в большой степени могут быть приложимы и к русской архитектуре второй половины XIX в., в той же мере являющейся «порождением расчета и денег», как и результатом стремления к «просвещению и образованности». Это стремление к «цивилизации и просвещению» нередко заставляло современников подходить к оценке архитектуры с совершенно особых позиций, положительно оценивая не только самый факт сооружения того или иного нового по назначению здания, но и его художественные качества. Возросшая общественная роль архитектуры обнаруживалась не только в ее реальном функционировании, не только в возрастающем внимании к ней все более широких слоев, что сказывалось, например, в проникновении сообщений об архитектуре в обычную периодическую печать, но и в тех огромных, иногда утопических надеждах, которые связывали с ней многие, наиболее передовые русские деятели, видевшие во многих новых постройках прежде всего символ прогресса и грядущего расцвета России.

Русская архитектура XIX века

История русской архитектуры

Одной из наиболее сложных и противоречивых проблем в русской архитектуре периода эклектики является проблема, связанная с поисками национального стиля. По этому поводу осталось более всего прямых высказываний современников, наибольшее число специальных трудов было издано в XIX столетии, сохранилось множество проектов и реализованных сооружений. Главные произведения этого направления, восторженные характеристики современников и суровые оценки потомков уже не составляют тайны и доступны всякому, обращающемуся к специальной литературе.

Русская архитектура XIX века

История русской архитектуры

Откройте для себя прелести русской жизни XIX века в Пермском крае

Пермь. Дом Токарева. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Город Пермь, крупный промышленный и административный центр, расположенный прямо на европейской стороне северного Урала, простирается на много миль вдоль высокого восточного берега реки Камы. Летом 1909 года русский фотограф и химик Сергей Прокудин-Горский посетил город в рамках первой из трех экспедиций на Уральские горы. Он снимал виды, начиная от красивой природы и заканчивая крупными фабриками.

Дом Токарева. Главный фасад, оконная деталь. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Он также взял свою камеру на штативе на холмы к востоку от города, откуда он снял панорамные виды на центральный район, которые дают ощущение его городских кварталов. Одной из ярких черт панорам Прокудина-Горского является преобладание деревянных домов. На самом деле, большинство жилищ в провинциальных городах лесной сердцевины России строилось из дерева даже в 20 9 г.0013-й век. Построенные из бревен на кирпичном фундаменте, дома в городах обычно обшивали дощатым сайдингом с декоративными деталями.

Одной из ярких черт панорам Прокудина-Горского является преобладание деревянных домов. На самом деле, большинство жилищ в провинциальных городах лесной сердцевины России строилось из дерева даже в 20 9 г.0013-й век. Построенные из бревен на кирпичном фундаменте, дома в городах обычно обшивали дощатым сайдингом с декоративными деталями.

Пермь. Панорамный вид на запад с Городских холмов. Справа: Торговая (ныне Советская) улица с Никольской церковью; св. Петропавловская улица с деревянными домами слева. В овраге: бревенчатые амбары и сараи у реки Егошика. Лето 1909 года

Сергей Прокудин-Горский

Первый мой приезд в Пермский край произошел через девять десятилетий после Прокудина-Горского, летом 1999. Последующие поездки в 2014 и 2017 годах выявили город, отмеченный новым строительством.

От медеплавильного завода до электростанции Деревянный дом на кирпичном первом этаже, ул. Монастырская, 73. Бревенчатый дом с дощатым сайдингом и декоративными оконными рамами. 22 августа 1999 г.

Бревенчатый дом с дощатым сайдингом и декоративными оконными рамами. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Поселение Пермь возникло в начале 18 го века как часть похода Петра I по разработке рудных месторождений Уральских гор. Это сырье обеспечивало надежные источники основных металлов промышленного качества, необходимых прежде всего для армии. Благодаря близлежащим источникам медной руды, густым лесам и обильным запасам воды участок возле села Егошиха считался идеальным для крупного медеплавильного завода. Строительство главного Егошихинского завода началось 4 мая 1723 года, что и считается датой основания Перми. Название «Пермь», которое в средневековый период относилось к большой территории Уральских гор, было официально принято в 1781 году после повеления Екатерины Великой, превратившей поселение в административный центр Урала.

Деревянный дом XIX века (сруб с дощатой обшивкой) на углу ул. Пушкина и Горького. 15 июня 2014 г.

15 июня 2014 г.

Уильям Брамфилд

Благодаря своему выгодному расположению в бассейне реки Волги, Пермь в течение 19 9013 века превратилась в центр транспортировки соли и других полезных ископаемых, а также металлических руд и продукции металлических заводов по всему Западному Уралу Горы. Рост Перми на рубеже 20-х годов -го век отразился в видах Прокудина-Горского на центральный город с его изрыгающими дым трубами. Несмотря на радикальные изменения, произошедшие за столетие после его визита, несколько зданий, запечатленных на его фотографиях, сохранились до наших дней.

Сохранение прошлогоДеревянный дом XIX века (сруб с дощатым сайдингом на оштукатуренном кирпичном цокольном этаже) на углу ул. Островского и Ленина. Украшен стрит-артом. 15 июня 2014 г.

Уильям Брамфилд

Однако большая часть деревянных домов, видимых на панорамах Прокудина-Горского, исчезла под давлением градостроительства, роста цен на землю и сложности сохранения деревянного материала. К счастью, мне удалось задокументировать отдельные примеры деревянных домов в центре города, некоторые из которых украшены праздничными декоративными элементами, такими как резные оконные наличники ( наличники ), характерные для конца 19 9013 и начала 20 9013 го. вв.

К счастью, мне удалось задокументировать отдельные примеры деревянных домов в центре города, некоторые из которых украшены праздничными декоративными элементами, такими как резные оконные наличники ( наличники ), характерные для конца 19 9013 и начала 20 9013 го. вв.

Пермь. Вид на запад с городских холмов. Деревянные дома различных размеров и конструкций. Крайний слева: Покровская (ныне улица Ленина) с церковью Рождества Богородицы. Лето 1909 года

Сергей Прокудин-Горский

Одним из наиболее хорошо сохранившихся примеров является дом на ул. Пермской, 67, состоящий из основного сруба на кирпичном цоколе. В 1883 году владелица Александра Токарева подала прошение о расширении строения и перестройке передней части в богато украшенной манере, что соответствовало интересу русских к традиционным народным («народным») стилям во второй половине XIX в.век.

Деревянный дом XIX в., ул. Монастырская, 26. Бревенчатый сруб с дощатым сайдингом. Частый ремонт улицы затеняет кирпичный цокольный этаж. 23 августа 1999 г.

Бревенчатый сруб с дощатым сайдингом. Частый ремонт улицы затеняет кирпичный цокольный этаж. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Из-за искусной резьбы и резьбы по дереву дом Токаревой получил название «теремок» («теремок-теремок») — термин, применявшийся к аналогичным декорированным строениям в Подмосковье. В документах 1911 года указано, что дом принадлежал Клавдии Токаревой.

В 1985 году «теремок» Токаревой был реконструирован под небольшой магазин. Сейчас он охраняется как зарегистрированная достопримечательность. Другие деревянные дома, которые я сфотографировал, скорее всего, исчезнут, если уже не исчезли.

Ощущение деревенской жизниДеревянный дом, ул. Монастырская, 26. Окно с декоративной окантовкой. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Среди захватывающих видов Перми Прокудина-Горского есть окраинная деревня, известная как Разгуляй, название, которое можно вольно перевести как «расслабься» или «пусть идут хорошие времена» и часто ассоциировалось с кабаками. (В Москве был Разгуляйский район, названный в честь народного трактира.)

(В Москве был Разгуляйский район, названный в честь народного трактира.)

Деревянный дом, ул. Петропавловская улица. Бревенчатый дом с декоративной окантовкой. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Когда в начале 19 9013 го века Пермь получила надлежащий градостроительный план, Разгуляйский район был исключен и таким образом сохранил захваченный Прокудиным-Горским вид благоустроенного беспорядка. Повсюду здесь мы видим деревянные дома, окруженные амбарами и сараями.

Следует подчеркнуть, что деревянные дома в русских городах были связаны с деревенской жизнью. Хотя большая часть этой среды также исчезла, Перми повезло, что поблизости есть музей под открытым небом, известный как Хохловка (произносится ХО-хловка), названный в честь живописной деревни неподалеку от небольшой реки Хохловки. Парк Хохловка, расположенный менее чем в часе езды к северу от Перми, является одним из тех особых путешествий в прошлое региона.

Пермь. Вид на северо-восток с городских холмов. Разгуляйский район с деревянными домами. На заднем плане: кладбище Егошика. Лето 1909 года

Сергей Прокудин-Горский

Архитектурные защитники и ученые начали планировать парк в 1969 году, а с одобрения Министерства культуры в 1971 году областные власти выделили красивый холмистый участок площадью около 40 га, спускающийся к западному берегу Камского водохранилища. . Хохловский парк открылся для посещения в 1980.

Хохловка. Бревенчатая церковь Рождества Богородицы (1694 г.), первоначально в деревне Тохтарево. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Просторный природный ландшафт состоит из скоплений бревенчатых построек, привезенных из разных уголков Пермской области. В их числе две церкви и колокольня, бревенчатые дома (два из которых с отреставрированными интерьерами), амбары, сельская пожарная часть и ветряная мельница с неповрежденным интерьером. Имеются также две бревенчатые церкви, построенные на рубеже 18–9 веков.0013-й век.

Имеются также две бревенчатые церкви, построенные на рубеже 18–9 веков.0013-й век.

Бревенчатые дома в Хохловке отражают скромные размеры, типичные для этого региона. Примером может служить усадьба В. И. Игошева из села Грибаны. Расположенный на реке Телес (южный приток Камы), Грибаны были слишком малы, чтобы иметь собственную церковь, но плодородные речные земли обеспечивали достаточно безопасное существование крестьян-земледельцев в середине XIX века, когда этот дом ( изба ) построен.

Хохловка. Бревенчатый дом, построенный в конце 1919 века крестьянином Иваном Игошевым в селе Грибани. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

В плане вытянутой избы Игошева два жилых помещения, в центре с тамбуром для надземного входа. Стены из рубленых сосновых бревен с нижним рядом из крупных бревен, уложенных на цоколь из полевого камня. Плотно изолированная дощатая крыша выходит далеко за пределы стен, чтобы защитить конструкцию от сильных снегопадов и дождливого лета. На окнах деревянные ставни. Главный элемент ярко обставленного интерьера – кирпичная печь.

На окнах деревянные ставни. Главный элемент ярко обставленного интерьера – кирпичная печь.

Теремок Токарева в Перми намного больше, но его можно рассматривать как ностальгическое отражение традиционного дизайна, характерного для Хохловского парка. Это среда, которая была бы очень знакома Прокудину-Горскому.

Бревенчатый дом, построенный Иваном Игошевым в деревне Грибани. Интерьер, главная комната. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

В начале 20 века русский фотограф Сергей Прокудин-Горский разработал сложный процесс цветной фотографии. Между 1903 и 1916 он путешествовал по Российской Империи и сделал более 2000 фотографий в процессе, который включал три экспозиции на стеклянной пластине. В августе 1918 года он покинул Россию и в конце концов переселился во Францию, где воссоединился с большой частью своей коллекции стеклянных негативов, а также с 13 альбомами контактных отпечатков. После его смерти в Париже в 1944 году его наследники продали коллекцию Библиотеке Конгресса. В начале 21 века Библиотека оцифровала коллекцию Прокудина-Горского и сделала ее доступной для широкой публики. На нескольких российских сайтах теперь есть версии сборника. В 1986 историк архитектуры и фотограф Уильям Брумфилд организовал первую выставку фотографий Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса. За период работы в России, начиная с 1970 года, Брамфилд сфотографировал большинство мест, которые посещал Прокудин-Горский. В этой серии статей взгляды Прокудина-Горского на архитектурные памятники сопоставляются с фотографиями, сделанными Брумфилдом десятилетия спустя.

В начале 21 века Библиотека оцифровала коллекцию Прокудина-Горского и сделала ее доступной для широкой публики. На нескольких российских сайтах теперь есть версии сборника. В 1986 историк архитектуры и фотограф Уильям Брумфилд организовал первую выставку фотографий Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса. За период работы в России, начиная с 1970 года, Брамфилд сфотографировал большинство мест, которые посещал Прокудин-Горский. В этой серии статей взгляды Прокудина-Горского на архитектурные памятники сопоставляются с фотографиями, сделанными Брумфилдом десятилетия спустя.

При использовании какого-либо контента Russia Beyond, частично или полностью, всегда указывайте активную гиперссылку на исходный материал.

Уникальная и недооцененная русская архитектура

Зажатая между Востоком и Западом, русская архитектура пропитана как историей, так и православным христианством, породив уникальный, но совершенно недооцененный архитектурный стиль.

Различные города России используют различные аспекты русской архитектуры, от традиционных стилей до современных подходов. Мы кратко рассмотрим, что делает архитектуру «русской», и несколько примеров, в которых традиция сочетается с современностью.

Особенности традиционной русской архитектуры

От характерных куполов до ярко раскрашенных конструкций и наклонных крыш русская архитектура представляет собой отчетливое сочетание роскоши и практичности, отражающее ее сложную историю благородных излишеств, советского гнета и региональной суровый и местами негостеприимный ландшафт.

Хотя различные цари и императоры распространяли русскую архитектуру на протяжении веков, именно Екатерина Великая и ее сын Павел I превратили русскую архитектуру из относительно малоизвестного стиля в европейскую классику, побудив крестьян со всей России перейти к города и дать толчок движению России в современный мир.

Византийское происхождение Будучи одним из правопреемников Византийской империи в средние века, византийская архитектура и культура оказали влияние на традиционную русскую архитектуру, по крайней мере, с раннего московского периода русской истории. Русская архитектура отражает многие из своих византийских корней, особенно в ее луковичных куполах (которые должны вызывать идею пламени свечи) и ярких цветах.

Русская архитектура отражает многие из своих византийских корней, особенно в ее луковичных куполах (которые должны вызывать идею пламени свечи) и ярких цветах.

Собор Василия Блаженного и Храм Христа Спасителя (оба находятся в Москве) — прекрасные примеры византийских корней русской архитектуры.

Натуральное деревоИспользование натурального сибирского дерева — популярная архитектурная особенность России, учитывая обширные леса страны из прочной древесины, которые естественным образом акклиматизировались к суровому климату России. Это делает его идеальным в качестве атмосферостойкого материала для церквей, домов и городских стен, поскольку русские каменщики рано учатся вырезать и окрашивать древесину для более визуально потрясающего вида.

Однако некоторые исследователи утверждают, что дерево стало популярным материалом в русской архитектуре из-за постоянной угрозы монгольского нашествия. Камень и металл часто использовались при строительстве оружия и укреплений, а более относительно хрупкая древесина оставлялась для строительства домов и церквей.

Дерево было, пожалуй, самым популярным строительным материалом в традиционной русской архитектуре. Строительство на огромных территориях, окруженных лесами, было лучшим выбором для домов, церквей и городских стен. Материал часто вырезали в разные формы и окрашивали, чтобы добавить декоративные элементы к зданиям.

Использование кирпичаК 19 веку производство кирпича стало основной отраслью в Императорской России, и русская архитектура постепенно включила его в свой стиль. Яркие примеры русского мастерства кирпичной кладки можно найти в нескольких московских зданиях, таких как Государственный исторический музей, построенный между 1875 и 1883 годами, и Дом Игумнова, построенный между 1888 и 189 годами.5.

Цветочные узоры Цветочные узоры и орнаменты, которые в основном рассматриваются как элементы дизайна интерьера, широко используются в традиционной русской архитектуре, от настенной росписи и изразцовой мозаики до узоров из кирпича и резьбы по дереву. Использование этих цветочных узоров, опять же, является пережитком византийского происхождения традиционной русской архитектуры.

Использование этих цветочных узоров, опять же, является пережитком византийского происхождения традиционной русской архитектуры.

Высокие и узкие окна – визитная карточка традиционной русской архитектуры, вариация строгих геометрических форм византийской архитектуры (которая сама по себе заимствована из исламской архитектуры). Верхняя часть этих узких окон обычно имеет форму тонкой арки.

Это не только придавало зданиям отчетливо русский вид, но и помогало архитекторам пережить лютые русские зимы и позволяло зданиям иметь оборонительные позиции, с которых можно было отражать захватчиков (часто монгольских).

Арки От узких окон и дверей до потолков и отдельно стоящих конструкций традиционная русская архитектура включает арки везде, где это возможно, причем арочные потолки являются наиболее популярным применением этой формы. Это должно отражать форму неба, поскольку русские архитекторы также включили свою яркую мозаику и цвета в потолочный фасад.

Возможно, одна из самых отличительных черт русской архитектуры, крыша «Терем» представляет собой треугольную крышу с небольшим и тонким углом между двумя частями конструкции крыши. Крыши терема либо используются в качестве основного элемента крыши, либо служат основой для небольших декоративных башен и других элементов дизайна.

Отличительные черты русской архитектуры

Самобытная, узнаваемая и поразительно красивая русская архитектура охватывает долгую историю различных стилей и влияний, от византийского и барокко до континентальной Европы и советского социалистического классицизма.

Церковь Воскресения Христова, остров Кижи Остров Кижи, расположенный на Онежском озере в Санкт-Петербурге, славится прекрасно сохранившейся коллекцией деревянных церквей, некоторые из которых датируются 14 9013 и 15 -й вв. Одним из самых замечательных примеров таких церквей является церковь Воскресения Лазаря, известная также просто как Церковь Воскресения Христова.

Эти сложные деревянные церкви часто строились на вершинах холмов, возвышаясь над целыми лесами и являясь самой высокой частью большинства деревень. Стены этих деревянных церквей часто были грубыми и рудиментарными, отражая бревенчатые хижины викингов, которые также присутствуют в этом районе. Однако то, что отличает эти деревянные церкви, — это их сложные и сложные крыши, из которых у церкви Воскресения Христова одни из самых ярких на острове.

Луковица, символизирующая пламя свечи и рай в русском православии, является торговой маркой византийских корней традиционной русской архитектуры. Строго декоративные, эти луковичные купола не выполняли структурной функции, но были добавлены как часть эстетической привлекательности.

Собор Василия Блаженного в Москве Один из самых выдающихся, если не самый выдающийся образец русской архитектуры, Собор Василия Блаженного в Москве, расположенный сразу за Кремлем. Он подчеркивает все аспекты традиционной русской архитектуры: яркие цвета, луковичные купола, использование дерева и кирпича, декоративные элементы растительного орнамента и замысловатые арки.

Построенный Иваном Грозным в 1560 году, Собор Василия Блаженного, формально известный как Покровский собор, предназначался как памятник первопроходцу, победившему Россию над татарскими врагами в Казани. Это визитная карточка русско-византийской архитектуры, объединяющая все лучшие элементы стиля в одном здании.

Легенда гласит, что Иван Грозный, возможно, пытаясь остаться на бренде со своим именем, решил ослепить архитекторов и проектировщиков церкви, чтобы они никогда больше не смогли построить ничего столь же гениального.

Зимний дворец Эрмитаж в Санкт-Петербурге После возведения собора Василия Блаженного и смерти Ивана Грозного русская архитектура сместилась в сторону более восточного и европейского стилей, кульминацией чего стало завершение Императорского Эрмитаж Зимний дворец в Санкт-Петербурге.

Спроектированный и построенный известным архитектором 16 — века Растрелли, Эрмитаж использует в своих архитектурных изысках влияние барокко и рококо, что было смелым шагом архитектора, учитывая, что эти стили в основном использовались для мебели. Тем не менее рискованный шаг окупился, и Растрелли создал один из самых декадентских и роскошных дворцов в континентальной Европе (не говоря уже о идеальном убежище для интровертов вроде русских правителей), соперничающий даже с легендарным Версальским дворцом.

На протяжении веков бесчисленное количество русских правителей (и их фавориток) достраивали дворец, от простой переделки дома до обширной реконструкции. Служа зимней резиденцией имперских правителей России с 17 го века, Зимний дворец в конечном итоге был захвачен большевиками во время Октябрьской революции, в конечном итоге перепрофилировав его в музей Эрмитаж.

Мавзолей Ленина в Москве Мавзолей Ленина по проекту Алексея Щусева служит не только могилой для одного из 20 -го -го века самых знаковых, революционных и печально известных мыслителей, но он также служит ярким примером русской конструктивистской архитектуры, стиля архитектуры, который сосредоточен на использовании абстрактных и строгих визуальных элементов для отражения современного индустриального общества и городского пространства.

Сам мавзолей состоит из простых кубов, образующих ступенчатую пирамиду. Это особое здание считается шедевром архитектурной простоты, образцом русской конструктивистской архитектуры и философии, а также вершиной блестящей карьеры Алексея Щусева.

Он был построен сразу после смерти Владимира Ленина, а в 1924 году были сделаны пристройки, придающие ему форму пирамиды. Между тем, первоначальная деревянная обшивка мавзолея была заменена красным гранитом, символизирующим коммунизм, и выделена черным лабрадором, символизирующим траур нации по поводу кончины Ленина.

«Семь сестер» Москвы Когда большевики и российские коммунисты захватили власть, они стремились перестроить Москву, чтобы она отражала их идеологию. На протяжении конца 1920-х и вплоть до конца 1930-х годов диктатор Иосиф Сталин сносил различные церкви, соборы, колокольни и другие деревянные постройки в городе, чтобы освободить место для величественных и внушительных сооружений под названием Высокие Здания , или «Высокие здания».

На протяжении конца 1920-х и вплоть до конца 1930-х годов диктатор Иосиф Сталин сносил различные церкви, соборы, колокольни и другие деревянные постройки в городе, чтобы освободить место для величественных и внушительных сооружений под названием Высокие Здания , или «Высокие здания».

После Второй мировой войны Сталин на полной скорости реализовал свой план, возведя семь из восьми запланированных небоскребов в центре Москвы в период с 1945 по конец 1950-х годов. Эти структуры, получившие название «Семь сестер», следующие:

- Котельническая набережная, также известная как Апартаменты Котельники или Котельническая набережная

- Министерство иностранных дел

- Башня МГУ

- Ленинградская Гостиница

- Площадь Красных ворот

- Кудринская площадь , также известная как Кудринская площадь 1, площадь Восстания, Восстания и площадь Восстания

- Гостиница Украина, также известная как Radisson Royal Hotel

Москва печально известна в Европе отсутствием строительных норм, но это позволило России оправиться от советских времен, положив начало возрождению 21 века в строительной отрасли. Одним из ярких моментов этого строительного бума является Башня Меркурий Сити, первое «зеленое» здание в Москве и новейшее дополнение к горизонту Москвы.

Одним из ярких моментов этого строительного бума является Башня Меркурий Сити, первое «зеленое» здание в Москве и новейшее дополнение к горизонту Москвы.

Покрытое золотисто-коричневым стеклом здание высотой 339метров, что на 29 метров выше, чем The Strand в Лондоне. Он имеет 75 этажей смешанного использования, офисные, жилые и коммерческие помещения, и имеет возможность собирать дождевую воду и талый снег для водопровода, не говоря уже об использовании естественного освещения для 75% своих рабочих мест.

Он также использовал различные методы «зеленого» строительства, такие как сортировка строительного мусора и закупка материалов у местных производителей.

В общем, русская архитектура постоянно развивается, но всегда опирается на свои византийские традиции, свои луковичные купола, на смесь прошлого и настоящего, чтобы двигаться в будущее.

Возврат к основному индексу | |

Славянское возрождение и мир Искусство ( Мир искусства ) | |

Во второй половине XIX века русское искусство

господствуют противоположные концепции национализма и интернационализма,

то есть искусство, которое было исключительно русским или обращалось к более ранним славянским

и русские источники, а также искусство, связанное с более крупными европейскими движениями

и тенденции. | |

| | |

| Нажмите на изображение для полноэкранного просмотра | При Александре II произошло более острое понимание древнерусской

архитектура. Москва, в большей степени, чем Санкт-Петербург, стала свидетелем возрождения

допетровских архитектурных стилей в 1870-х гг. Исторический

Музей (1874-83; Владимир Шервуд/Шервуд) отразил культурный

миссия славянского возрождения, поскольку она свободно заимствует из 16 века

структуры. Музей должен был выразить русское историческое сознание,

и его расположение на Красной площади вполне оправдывает возрождение старых

формы. |

| Нажмите на изображение для полноэкранного просмотра | После восшествия на престол Александра III идейный реализм

в искусстве отказался в пользу официальной. Вместо того, чтобы работать в широком

арене истории идеалисты обратились к частным мирам лирического плача.

Замена широких исторических опер, таких как «Борис Годунов» Мусоргского.

у нас есть «Евгений Онегин» Чайковского, который исследует очень

неидеологические проблемы личных отношений. Сказочная красавица

из балетов Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик»

и «Спящая красавица» содержали детские интермедии изящных

фантазия для русского народа. |

| Нажмите на изображение для полноэкранного просмотра | Стилизованный неорусский холст Виктора Васнецова « Богатыри »

(1898; показан здесь), как и его « После побоища Игоря с половцами »

(1880 г., не показано) представляет собой интересный контраст с историческим

картины Передвижники . Принимая во внимание, что они выбрали эпизоды

политические потрясения шестнадцатого-восемнадцатого веков,

такие как Иван IV с сыном; Петр и стрельцы; или Питер и

своего сына Алексея, Васнецов так далеко ушел в историю и легенду

Киевской Руси, что на самом деле не было политического послания, которое могло бы

можно узнать из его картин. |

| Религиозные картины Михаила Нестерова в сравнении с Ге, покажите пропасть, разделявшую реалистов 1870-х и 80-х годов с новым поколением 90-х. Реалистическая эстетика выпала из благосклонность, когда стало ясно, что как социальная сила она не может смягчить несправедливость и как художественная программа едва ли привела даже к истинным произведениям искусства. Его «Видение Варфоломею » (1889-90) включает безмятежный русский пейзаж на фоне двух фигур, размещенных подряд на переднем плане. |

| Нажмите на изображение для полноэкранного просмотра | Михаил Врубель демонстрирует переход от мистического идеализма

религиозных картин Нестерова к оценке искусства как символа.

|

1830 год. Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас….

1830 год. Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас….

этой церкви: чтобы выразить представление царя Николая I об официальной национальности:

«Православие, Самодержавие, Народность».

этой церкви: чтобы выразить представление царя Николая I об официальной национальности:

«Православие, Самодержавие, Народность». Под давлением необходимости создать эмблему национальной идентичности Шервуд

включено как можно больше исторических ссылок (обратите внимание на башни

построенный в стиле шатровой церкви, отражающей Собор Василия Блаженного,

который находится на противоположном конце Красной площади).

Под давлением необходимости создать эмблему национальной идентичности Шервуд

включено как можно больше исторических ссылок (обратите внимание на башни

построенный в стиле шатровой церкви, отражающей Собор Василия Блаженного,

который находится на противоположном конце Красной площади). В отличие от уравновешенной симметрии Исторического музея,

имеет равномерное распределение тентовых крыш, кокошники и восьмигранник

башни по обе стороны от центральной оси, творение Парланда имеет кластеры

куполов вокруг центральной башни. Воскресенская церковь неуместна

в составе петербургского ансамбля, но как памятник уместен

царю, который терпел панславизм.

В отличие от уравновешенной симметрии Исторического музея,

имеет равномерное распределение тентовых крыш, кокошники и восьмигранник

башни по обе стороны от центральной оси, творение Парланда имеет кластеры

куполов вокруг центральной башни. Воскресенская церковь неуместна

в составе петербургского ансамбля, но как памятник уместен

царю, который терпел панславизм. Аналогичные тенденции можно увидеть и в русском языке.

картина.

Аналогичные тенденции можно увидеть и в русском языке.

картина. Они не вписываются ни в жанр исторического

живописи, ни батальной живописи.

Они не вписываются ни в жанр исторического

живописи, ни батальной живописи.