Постамент в русской архитектуре: Памятники русской архитектуры. I. Василий Блаженный (Покровский собор). Соболев Н.Н. 1949 | Библиотека: книги по архитектуре и строительству

История русской архитектуры и ее влияния на мир: от авангарда до современности — Афиша Daily

Архитектурный критик Мария Элькина специально для «Афиши Daily» рассказывает о глобально заметных явлениях в русской архитектуре XX и XXI веков и о том, стали ли они частью общемирового процесса.

Рассуждать о достижениях русской архитектуры настолько же сложно, насколько и полезно. Мысли о том, какое место она занимает в мире и что несет в своем характере, неизбежно перекликаются с мыслями о русской идентичности. А о ней нам в ближайшие годы предстоит много непростых разговоров. Глобально заметные явления в русской архитектуре XX и XXI веков не стоит труда перечислить.

Русский авангард, 1920-е и 1930-е годы

В первую очередь надо сказать, что русская архитектура оказала огромное влияние на формирование того, что принято называть современностью. Речь идет, конечно же, о русском авангарде — явлении, не исчерпавшем себя как источник вдохновения до сих пор, несмотря на несколько лет назад отмеченный столетний юбилей.

Это мощнейшее творческое течение существовало в двух ипостасях. С одной стороны, СССР был одним из редких мест на земле, где авангардную утопию всерьез пытались воплотить даже не в масштабе одного города, а в масштабе государства. От этой попытки остались не только памятники, многие из которых признаны архитектурными иконами — как, например, клубы Константина Мельникова. Советская застройка эпохи конструктивизма — это свидетельство мечты, потерпевшей крах. И чем больше с течением XX века недостатки модернизма как градостроительного проекта становилась очевидны, тем большую сентиментальную ценность обретали его ранние образцы.

С другой стороны, несмотря на размах стройки в молодом советском государстве и весь связанный с ней энтузиазм, русский конструктивизм остался в большей степени бумажной архитектурой, чем реальной. Парадоксально, но именно там, где авангардная архитектура была больше всего востребована практически, она сильнее всего стремилась выйти за рамки реализуемого. Клуб им. Русакова или собственный дом Константина Мельникова — несомненные легенды архитектуры авангарда. Но воображаемая Башня Третьего интернационала Владимира Татлина, горизонтальные небоскребы Эль Лисицкого или архитектоны Малевича изменили архитектуру куда значительнее и узнаются лучше.

Клуб им. Русакова или собственный дом Константина Мельникова — несомненные легенды архитектуры авангарда. Но воображаемая Башня Третьего интернационала Владимира Татлина, горизонтальные небоскребы Эль Лисицкого или архитектоны Малевича изменили архитектуру куда значительнее и узнаются лучше.

«Нереального» в архитектуре почти не бывает, русский конструктивизм на бумаге был хорошо рассчитанным визионерством. Его образы обрели форму и материал — иногда десятилетия спустя и часто в неожиданных местах. Архитектурные фантазии Казимира Малевича или Якова Чернихова влияли не только на современников, но и на звезд рубежа XX и XXI веков, в частности Рема Колхаса и Заху Хадид. Первая женщина — лауреат Прицкеровской премии ссылалась на работы русских художников как на непосредственный источник идей для проектов.

Бумажная архитектура, 1980-е годы

После короткого и яркого постреволюционного всплеска советская архитектура не то чтобы провалилась в небытие, но стала на карте мира скорее ценным периферийным явлением. В каком‑нибудь красочном англоязычном альбоме «Главные здания XX века» может быть отведена страница одной из московских сталинских высоток только как любопытному артефакту и только в качестве дани уважения к разнообразию. В еще большей степени это относится к советскому позднему модернизму. Его любят фотографы, его достижения неизменно отмечают важные современные теоретики и деятели, однако сказать, что мировой послевоенной архитектуры не сложилось бы без Советского Союза, нельзя.

В каком‑нибудь красочном англоязычном альбоме «Главные здания XX века» может быть отведена страница одной из московских сталинских высоток только как любопытному артефакту и только в качестве дани уважения к разнообразию. В еще большей степени это относится к советскому позднему модернизму. Его любят фотографы, его достижения неизменно отмечают важные современные теоретики и деятели, однако сказать, что мировой послевоенной архитектуры не сложилось бы без Советского Союза, нельзя.

Следующим после авангарда удивительным для мира открытием России в 1980-е годы стала бумажная архитектура — фантазии Александра Бродского, Юрия Аввакумова, Ильи Уткина. Продукт внутренней эмиграции, они попали в острый резонанс с глобальной архитектурной повесткой: как будто бы оторванные от реальности образы предлагали смелые и парадоксальные ответы на самые неразрешимые вопросы современности. Правда, если советский конструктивизм был проектом отчасти, то бумажная архитектура была им до поры до времени от начала и до конца. Ее несомненная ценность заключалась в том, что архитекторы западного и как будто свободного мира к тому времени стали заложниками прагматизма и соотнесения своих замыслов с заинтересованностью заказчика, приемлемостью для общества, полезностью для решения практических задач. Бумажная архитектура, созданная без надежды на реализацию, произвела впечатление тем, что мыслила вне рамок, то есть была архитектурой даже в большей степени, чем «настоящие» проекты. «Блуждающий театр» или «Музей исчезнувших домов» Ильи Уткина и Александра Бродского через попытку вырвать здание из бытового контекста обозначали вполне реальные сценарии будущего. Мобильность, сохранение наследия, утилизация старых зданий — чуть не самая актуальная часть профессиональной повестки сегодня.

Ее несомненная ценность заключалась в том, что архитекторы западного и как будто свободного мира к тому времени стали заложниками прагматизма и соотнесения своих замыслов с заинтересованностью заказчика, приемлемостью для общества, полезностью для решения практических задач. Бумажная архитектура, созданная без надежды на реализацию, произвела впечатление тем, что мыслила вне рамок, то есть была архитектурой даже в большей степени, чем «настоящие» проекты. «Блуждающий театр» или «Музей исчезнувших домов» Ильи Уткина и Александра Бродского через попытку вырвать здание из бытового контекста обозначали вполне реальные сценарии будущего. Мобильность, сохранение наследия, утилизация старых зданий — чуть не самая актуальная часть профессиональной повестки сегодня.

Даже сегодня, когда российская архитектура влилась в глобальный процесс, в профессиональных кругах куда лучше узнают «бумажных» архитекторов, чем реальных. Именно потому, что первые добавили что‑то существенное к способу думать про города и здания, а это часто куда важнее, чем строить.

Продолжением проекта бумажной архитектуры стал фестиваль «Архстояние». Он эксплуатирует умение русских архитекторов производить шедевры в ситуации независимости от заказчика. В полудиких деревенских местах на расстоянии 200 километров от Москвы архитекторам дают возможность воплотить совершенно любой их замысел. Иконой фестиваля стала «Ротонда» Александра Бродского — деревянное круглое строение, двери в которое равномерно и часто распределены по единственной стене. Этакий памятник одиночеству архитектуры, ее забытому современным миром сакральному началу. В большинстве же своем объекты «Архстояния» менее вдохновенны, чем «Ротонда», и вместе составляют что‑то среднее между игрой-квестом и парком развлечений.

Архитектурная перестройка, 2000–2010-е годы

Последние тридцать лет русская архитектура пыталась решить две отчасти противоречащие друг другу задачи. С одной стороны, она стремилась догнать западноевропейскую в культуре создания и реализации проектов, влиться в глобальный профессиональный процесс. С другой — под колоссальным давлением отставания стандартов и технологий нащупать идентичность. Здесь необходимо оговориться: отставание в стандартах не исключает блистательности отдельных проектов, мыслителей и мастеров. Архитектура — деятельность затратная и инертная. У нее очень длинный производственный цикл, и она зависима от большого количества людей, не заинтересованных в ней непосредственно, — от заказчиков и чиновников до производителей строительных материалов и сотрудников таможни.

С другой — под колоссальным давлением отставания стандартов и технологий нащупать идентичность. Здесь необходимо оговориться: отставание в стандартах не исключает блистательности отдельных проектов, мыслителей и мастеров. Архитектура — деятельность затратная и инертная. У нее очень длинный производственный цикл, и она зависима от большого количества людей, не заинтересованных в ней непосредственно, — от заказчиков и чиновников до производителей строительных материалов и сотрудников таможни.

Медленная и мучительная эволюция происходила не в области идей, а в сфере управления и технологий. В пользу этой точки зрения говорят самые известные стройки последних пятнадцати лет. Небоскребы Москва-Сити и «Лахта-центр» в Петербурге — здания, интересные с инженерной точки зрения куда больше, чем с творческой.

Если рассуждать с практических позиций, то главным итогом тридцатилетнего прогресса стало появление в России целого ряда архитектурных бюро, чья работа никогда не становится хуже средней. И это важнее отсутствия на сегодняшний день среди них несомненных звезд или визионеров планетарного масштаба. Сравнительно молодые бюро научились делать реставрации исторических зданий деликатно и с хорошим вкусом. Они выигрывают международные конкурсы иногда так же легко, как российские, публикуют проекты на англоязычных площадках. Важен и количественный аспект: в Москве больше сотни «молодых» офисов, которые так или иначе на слуху. В Петербурге, где по-прежнему имеют влияние представители профессионально слабого союза архитекторов, ситуация, к сожалению, хуже. Небольшие бюро, основанные архитекторами младше сорока лет — скажем, Kosmos и Za Bor из Москвы или «Циркуль» из Петербурга, — имеют за плечами ощутимое количество реализованных серьезных проектов, не всегда только в России.

И это важнее отсутствия на сегодняшний день среди них несомненных звезд или визионеров планетарного масштаба. Сравнительно молодые бюро научились делать реставрации исторических зданий деликатно и с хорошим вкусом. Они выигрывают международные конкурсы иногда так же легко, как российские, публикуют проекты на англоязычных площадках. Важен и количественный аспект: в Москве больше сотни «молодых» офисов, которые так или иначе на слуху. В Петербурге, где по-прежнему имеют влияние представители профессионально слабого союза архитекторов, ситуация, к сожалению, хуже. Небольшие бюро, основанные архитекторами младше сорока лет — скажем, Kosmos и Za Bor из Москвы или «Циркуль» из Петербурга, — имеют за плечами ощутимое количество реализованных серьезных проектов, не всегда только в России.

Здесь, с одной стороны, трудно говорить о влиянии, оно не выражено однозначно. С другой стороны, было бы еще более наивно отрицать его. Главный положительный итог глобализации архитектурной профессии заключается в том, что она порождает очень быстрый обмен знаниями и идеями и любой ее участник влияет на остальных.

Урбанистическая перестройка, 2010-е

Благоустройство Москвы и программа создания общественных пространств в Казани — самые заметные свидетельства осмысления города как места обмена и общения в современной России, но далеко не единственные. Начало этой революции символизировали реконструкция парка Горького и открытие института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». К знаковым проектам стоит отнести не только «Зарядье» в Москве, набережную озера Кабан в Казани и Новую Голландию в Петербурге, но и, скажем, парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде. А самый ценный положительный эффект достигается тогда, когда проект реализуется на периферии не очень опытным бюро. Как, например, парк в городе Кукмор с населением меньше 20 тысяч человек, который сделали победители Первой молодежной архитектурной биеннале в Казани. И даже то обстоятельство, что часто создание общественных пространств понимается как формальная бюрократическая задача, не отменяет важность произошедшего тектонического сдвига.

Главное достижение прошедшего с тех пор десятилетия — изменение нормы в сторону большей открытости, понимания города как фабрики эмоций и впечатлений. Норма хороша тем, что влияет не только на чиновников, реализующих программы благоустройства, но и на девелоперов, владельцев кафе, директоров музеев. Поставить пару столиков напротив своего заведения теперь хороший тон, а не наглость. Взрослые люди без стеснения стоят в очереди, чтобы покататься на качелях на Триумфальной площади в Москве или набережной Карповки в Петербурге. Выставочный зал Манеж в Петербурге выигрывает конкуренцию по части популярности у публики у больших музеев благодаря созданию не только вокруг, но и внутри выставок непринужденной атмосферы.

Урбанистическая перестройка в России была создана под влиянием внешнего мира, она сознательно ориентировалась на опыт других городов. Вместе с тем она сделала и российские города источником опыта, который можно передать. Говорить о его содержании, вероятно, пока слишком рано: хочется верить, что процесс только начался.

Как можно обобщить такой разноплановый опыт русской архитектуры последних ста лет?

Весь опыт русской архитектуры последних ста лет так или иначе отмечен стремлением к свободе.

Русский авангард отличался от созвучных ему направлений в других странах невероятной художественной образностью. То же относится и к бумажной архитектуре 1980-х. Дефицит денег и технологий, нередко сопровождающий русского архитектора, не способен ограничить полет фантазии.

Молодые архитектурные бюро появились как оплот противостояния косности и неумелости постсоветского профессионального истеблишмента. Что есть башни Москва-Сити и особенно «Лахта-центр», как не манифестация нерациональной вседозволенности? Превращение советского парка Горького в дружелюбное пространство потребления, где каждый волен удовлетворять свои желания, похоже на запоздалую манифестацию ценностей революции 1991 года.

Институт «Стрелка» как интеллектуальная площадка первые несколько лет выглядел смело даже по меркам приглашенных иностранных звезд. Два этажа реконструированного петербургского Манежа — это просто очень хорошо технически оснащенные площадки, которые дают возможность авторам каждой следующей экспозиции создавать то пространство, которое им захочется.

Два этажа реконструированного петербургского Манежа — это просто очень хорошо технически оснащенные площадки, которые дают возможность авторам каждой следующей экспозиции создавать то пространство, которое им захочется.

Свобода для русской архитектуры — и есть главный потенциал. Но его реализация требует терпения, точности, колоссальной внутренней дисциплины на уровне общества и возможности обмена опытом с коллегами со всего мира. Свобода не столько отсутствие ограничений, сколько умение ими искусно жонглировать. Чтобы стать собой в полной мере, нужно хорошо освоить собственную противоположность.

расскажите друзьям

люди

Юрий АввакумовСергей ТретьяковРем КолхасКонстантин МельниковИлья Уткин

Архитектура — ГМП «Исаакиевский собор»

Исаакиевский собор – выдающийся памятник русской архитектуры XIX века и одно из величайших в мире купольных сооружений, уступающее по размерам только соборам св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции. Высота Исаакиевского собора 101,5 м; длина 111,2 м; ширина 97,6 м.

Высота Исаакиевского собора 101,5 м; длина 111,2 м; ширина 97,6 м.

Собор – одна из доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора. Его монументальный и величественный образ создает неповторимый акцент в городском силуэте и служит такой же визитной карточкой северной столицы, как шпиль собора Петропавловской крепости и золотой кораблик Адмиралтейства.

Храм св. Исаакия Далматского принадлежит к числу самых больших, сложных и интересных сооружений, завершивших развитие классицизма – архитектурного стиля, господствовавшего в России во второй половине XVIII – начале XIX веков.

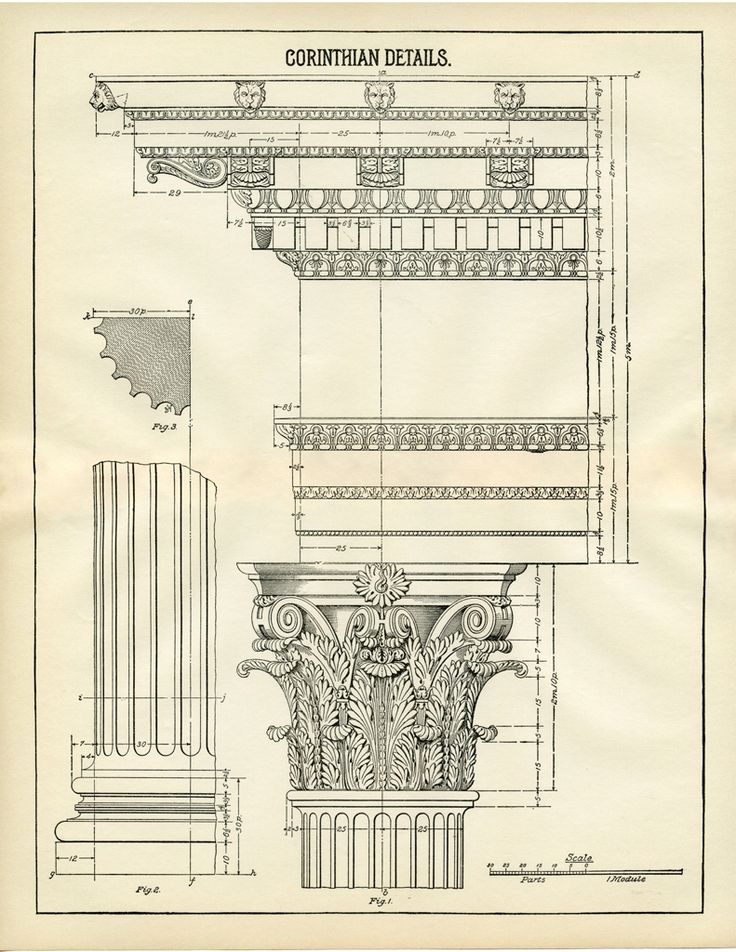

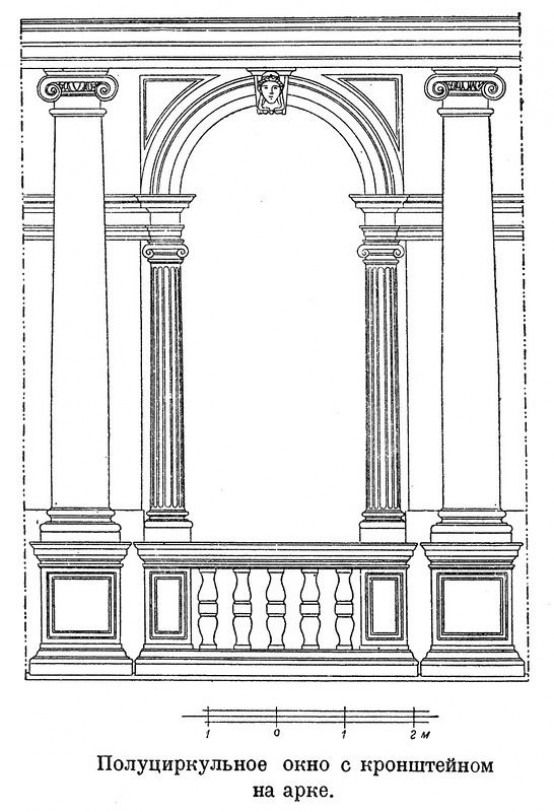

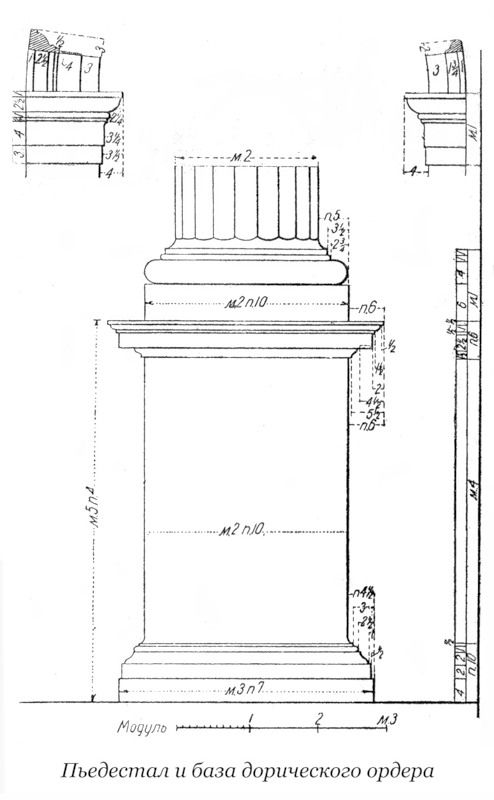

Время проектирования собора совпало с расцветом русского классицизма, для которого были характерны монументальность, величие, строгость пропорций, связь с окружающей застройкой. Архитекторы зачастую обращались к традициям античности, использовали мотивы Древних Греции и Рима, итальянского Возрождения. Однако к середине XIX века наблюдается постепенный упадок этого стиля, проявившийся в нарушении его чистоты и отказе от сохранения единства и цельности архитектурно-художественного образа, излишней декорировке, не связанной с конструктивными особенностями зданий. Эти черты обозначили начало эклектического направления в архитектуре, по времени совпавшего со строительством Исаакиевского собора. Поэтому в отдельных деталях его фасадов, и особенно в интерьере появляются черты эклектики.

Эти черты обозначили начало эклектического направления в архитектуре, по времени совпавшего со строительством Исаакиевского собора. Поэтому в отдельных деталях его фасадов, и особенно в интерьере появляются черты эклектики.

Прообразом собора послужил разработанный еще в конце XVIII века тип центричного, квадратного в плане пятикупольного храма с фасадами, украшенными портиками. Сохранив традиционную схему, О. Монферран по-иному подошел к решению архитектурно-художественного убранства здания.

В плане Исаакиевский собор представляет собой слегка вытянутый по оси восток-запад прямоугольник, в средней части которого находится квадрат, выступающий из общего контура в северную и южную стороны. В результате такой планировки доминирующее значение приобрела средняя часть здания.

Само здание решено цельным, компактным объёмом, над которым поднимается высокий цилиндрический барабан, прорезанный арочными окнами и окруженный изящной колоннадой. Барабан увенчан золочёным куполом с легким восьмигранным световым фонариком.

По углам выступающего основного объема здания находятся четыре небольшие колокольни, удачно дополняющие силуэт храма. Их завершают легкие позолочённые главки, размер которых продиктован масштабом самих звонниц, поэтому они оказались намного меньше главного купола. Из-за пирамидальности построения собора создается ощущение динамичности и устремленности ввысь массивного барабана с главным куполом, а также связи всего здания с окружающим пространством.

Фасады украшены портиками с гранитными колоннами высотой 17 м и массой 114 т каждая. Установлены колонны на гранитных стилобатах, в которых расположены ведущие к храму ступени. Исаакиевский собор – единственный из памятников русского классицизма (за исключением Мраморного дворца А. Ринальди), в наружной отделке которого использованы полированные гранитные колонны и мрамор. Эффектное сочетание тёмно-красных колонн портиков, колоннады главного купола и цоколя здания с серой мраморной облицовкой стен и золочёными куполами придает всему сооружению парадный вид.

Поражают своим величием и благородством форм портики собора. Один шестнадцатиколонный портик обращен на север, к Неве и Медному всаднику, другой – к Исаакиевской площади. Таким образом, оба входа в храм оказались боковыми по отношению к алтарю, что обусловлено градостроительными особенностями. Алтарь храма снаружи отмечен восьмиколонным портиком, который симметрично повторяется с западной стороны.

Гладкие плоскости стен собора прорезаны большими арочными окнами с массивными наличниками и волютами наверху. Стремясь усилить впечатление грандиозности сооружения, О. Монферран непомерно увеличил размеры окон и дверей, что исказило представление об истинной величине храма. За исключением восточного фасада, три наружные двери гармонично увязаны с портиками, площадь каждой из них – 42 кв. м; высота створки – 6,8 м; масса створки – 9,7 т.

Треть всей плоскости стены занимает колоссальный по размерам аттик, который излишне преобладает над основным ордером. Его размеры были продиктованы восточным фасадом третьего Исаакиевского собора, освященная часть которого не подлежала разборке. О. Монферран несколько смягчил массивный аттик вертикальными членениями четырех звонниц и горизонтальным карнизом с модульонами в верхней части стен. Подчеркивают вертикальный характер главных членений здания пилястры, расположенные на углах.

О. Монферран несколько смягчил массивный аттик вертикальными членениями четырех звонниц и горизонтальным карнизом с модульонами в верхней части стен. Подчеркивают вертикальный характер главных членений здания пилястры, расположенные на углах.

Исаакиевский собор – высокий образец единства как монументального, так и декоративного искусства; его архитектура находится в непосредственной художественной взаимосвязи с живописью и скульптурой. Характер декоративного решения фасадов определяет, прежде всего, скульптура – один из самых распространенных видов изобразительного искусства первой трети XIX века, связанных с архитектурой.

Расположение декоративной скульптуры соответствует основным членениям здания, объединяя отдельные архитектурные массы, зрительно смягчая переходы от одной части к другой, тем самым усиливая роль и значение отдельных элементов сооружения. Скульптурное убранство храма создавали известные ваятели того времени – И. Витали, И. Герман. П. Клодт, Л. Логановский, Ф. Лемер, Н. Пименов. Скульптурный декор не только обогащает облик здания, но и несет основную идейную и тематическую нагрузку, конкретизируя функциональное назначение храма. Такое обилие скульптуры в наружном убранстве было вызвано тем, что к середине XIX века изменилось представление о монументальности сооружения; иными становятся и способы выделения среди городских построек.

Лемер, Н. Пименов. Скульптурный декор не только обогащает облик здания, но и несет основную идейную и тематическую нагрузку, конкретизируя функциональное назначение храма. Такое обилие скульптуры в наружном убранстве было вызвано тем, что к середине XIX века изменилось представление о монументальности сооружения; иными становятся и способы выделения среди городских построек.

На смену строгости и благородной простоте зданий начала XIX века приходит стремление к помпезности, эффекту, что обуславливает усиление пластики стен, заполнение гладкого поля фронтона сложными по композиции барельефами, использование дорогих отделочных материалов. Все это в полной мере нашло отражение в наружном убранстве Исаакиевского собора и особенно ярко выразилось в интерьере храма.

Благодаря вертикальной направленности своей композиции Исаакиевский собор стал одной из доминант центральной части города, имеющей важное градостроительное значение. Здание храма органично вошло в ансамбль двух площадей – Исаакиевской и Сенатской (Декабристов), композиционно объединяя и определяя их облик.

Сенатская площадь создавалась еще в середине XVIII века, а завершилось ее формирование в первой половине следующего столетия. Широко раскрытая на Неву, эта площадь – часть художественного убранства неповторимых по красоте набережных.

Если для Сенатской площади Исаакиевский собор – последний аккорд, недостающее звено ансамбля, то для Исаакиевской он стал началом ее превращения в единый архитектурный организм. В центре площади – последняя работа О. Монферрана, памятник императору Николаю I, выполненный скульптором П. Клодтом.

Внутренняя планировка Исаакиевского собора характерна для православных культовых сооружений XVIII века. Интерьер площадью более 4 000 кв. м двумя рядами пилонов разделен на три нефа. В главном куполе, опирающемся на четыре массивных пилона, высота достигает 69 м, высота боковых нефов – 28 м. Входом в храм служат три большие двери с южной, северной и западной сторон здания.

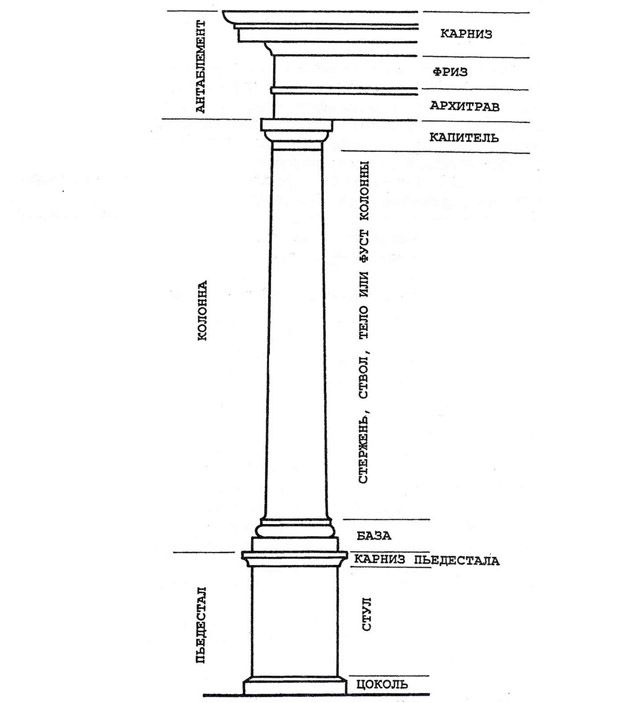

В восточной части – главный алтарь и иконостас, возвышающийся в уровень со сводами, подобно алтарным преградам древнерусских храмов. Стройный коринфский портик иконостаса из десяти малахитовых колонн поддерживает аттик, членения которого продолжают вертикальную направленность колонн и подчеркивают строгость его архитектуры. Перед иконостасом – солея, огражденная беломраморной балюстрадой с золочеными балясинами.

Стройный коринфский портик иконостаса из десяти малахитовых колонн поддерживает аттик, членения которого продолжают вертикальную направленность колонн и подчеркивают строгость его архитектуры. Перед иконостасом – солея, огражденная беломраморной балюстрадой с золочеными балясинами.

Три большие арки в иконостасе служат входами в алтарную часть храма. Центральную арку украшают две лазуритовые колонны и Царские врата, за которыми находится главный алтарь св. Исаакия Далматского. В алтарном окне – один из самых больших витражей в Европе площадью 28,5 кв. м, выполненный на Мюнхенской мануфактуре мастером Айнмиллером. Запрестольный образ Иисуса Христа отличается яркостью красок и глубиной цвета. Несмотря на то, что витраж – нехарактерная деталь убранства православного храма, в Исаакиевском соборе он органично вписывается в интерьер и придает алтарю неповторимый, торжественный вид.

Прорезая главный иконостас, боковые арки открывают для обозрения боковые приделы с малыми иконостасами. Левый неф ведет в придел св. Александра Невского, правый – в придел св. Екатерины.

Левый неф ведет в придел св. Александра Невского, правый – в придел св. Екатерины.

В пышном декоре храма важное значение имеет оформление барабана главного купола. Выступающие из плоскости стен двенадцать статуй ангелов вместе с мраморными пилястрами образуют единую вертикаль и способствуют четкому членению барабана. Между скульптурами, выполненными способом гальванопластики, – живописные изображения двенадцати апостолов. Хорошо освещенные окнами барабана, позолоченные фигуры ангелов ярким пятном выделяются на фоне стен и вместе с живописью создают богатый декоративный эффект.

Внутренний декор собора венчает роспись плафона «Богоматерь во славе» площадью 816 кв. м, созданная выдающимся художником XIX века К. Брюлловым. Круговая композиция этого полотна продиктована архитектурой храма. Мягко и естественно перейти от архитектурных форм к живописным позволяет балюстрада, написанная по самому краю плафона. Она иллюзорно увеличивает антаблемент барабана, а свободный от изображений центр плафона вызывает ощущение глубины воздушного пространства и бесконечности небесного свода. Завершает композицию плафона главного купола созданная И.Дылевым скульптура голубя, парящего под сводом на высоте 86,5 м – символ Святого Духа. Она выполнена из меди, весит 84 кг, размах крыльев голубя 2,06 м. Сияние скульптуре придаёт слой серебра, нанесённый способом гальванопластики.

Завершает композицию плафона главного купола созданная И.Дылевым скульптура голубя, парящего под сводом на высоте 86,5 м – символ Святого Духа. Она выполнена из меди, весит 84 кг, размах крыльев голубя 2,06 м. Сияние скульптуре придаёт слой серебра, нанесённый способом гальванопластики.

Оформление барабана главного купола с точки зрения синтеза различных видов искусства – наиболее удачное в Исаакиевском соборе.

Важная особенность внутренней отделки собора – вызолоченные детали, литые бронзовые, с рельефным орнаментом, базы и капители колонн, медальоны, кессоны, гирлянды, а также ажурные золоченые люстры-паникадила массой около 3 т каждая. Всего на позолоту собора было израсходовано 300 кг золота, еще 100 кг – на золочение куполов.

Исаакиевский собор – яркий образец синтеза архитектуры с различными видами декоративно-прикладного искусства. Его многочисленные живописные картины, мозаики, скульптуры, эффектное сочетание цветного камня и позолоты создают богатую, насыщенную цветовую гамму.

Подготовлено Е. Л. Репиной

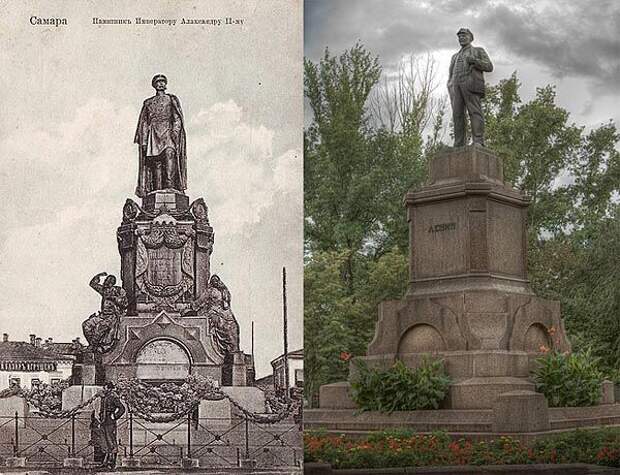

Лучшие выборы публики для пьедестала на Лубянской площади

Мария Наум

В длительной битве за площадь казаки временно претендовали на пьедестал в 1993 году, но вскоре отступили. Владимир Филонов / МТ

22 августа 1991 года, на пике эйфории по поводу провала переворота против Михаила Горбачева, на Лубянской площади с пьедестала был снят памятник основателю советской тайной полиции Феликсу Дзержинскому. С тех пор площадь остается пустой, пока общественность и власти обсуждают — или, скорее, спорят — о том, кого или что следует поставить на место Железного Феликса.

В последнее время разгорелись споры, и на пьедестал был предложен ряд выдающихся политических, исторических и религиозных деятелей. Если вы хотите принять участие в дискуссиях вокруг кулера с водой, но мало что знаете о кандидатах, вот шпаргалка Лубянской площади.

Феликс Дзержинский

Да, верно. Одно из предложений состоит в том, чтобы вернуть Железного Феликса на место, которое он занимал на площади столько лет, в окружении зданий основанной им организации. Еще один довод в пользу его кандидатуры, по мнению сторонников, заключается в том, что он снова столкнется с универмагом «Детский мир», символом его заботы о сиротах в первые годы существования Советского Союза. А про красный террор и тысячи убитых — у кулера с водой лучше не спрашивать.

? Андрей Сахаров

Этот кандидат — антифеликс. Выдающийся физик, изобретатель водородной бомбы и самый видный диссидент страны, лидер оппозиции советской власти и основатель нового российского государства может показаться прекрасным кандидатом на крупный памятник на видном месте. Но он, вероятно, не лучший выбор мальчиков в зданиях на площади.

Евгений Примаков

Известный политический деятель и бывший премьер-министр, недавно умерший. Наиболее известен тем, что повернул свой самолет на пути в Вашингтон, когда получил известие о начале операции НАТО в Сербии в 19 году. 99. Эксперты говорят, что этот знаменитый разворот над Атлантикой стал для Москвы «поворотом к многовекторной внешней политике». В обсуждениях со сторонниками не предполагайте, что это была просто привычка делать развороты в московских пробках.

99. Эксперты говорят, что этот знаменитый разворот над Атлантикой стал для Москвы «поворотом к многовекторной внешней политике». В обсуждениях со сторонниками не предполагайте, что это была просто привычка делать развороты в московских пробках.

Петр Столыпин

Премьер-министр и министр внутренних дел при последнем царе, Столыпин был и сторонником жесткой линии, и реформатором, прославившимся тем, что после первой революции 1905-1907 годов удалось более или менее контролировать нацию. Он единственный политический деятель, чей элемент одежды вошел в историю, хотя и не в лучшую сторону: «столыпинский галстук» относился к петле палача. Сторонники говорят, что он заслуживает памятника за свое знаменитое высказывание: вам нужны потрясения, нам нужна великая Россия.

Владимир Великий

Нет, другой: великий князь киевский X века, принявший крещение в веру и принесший христианство своему народу. Предложено во многом потому, что городские власти не знают, что делать с огромной статуей Владимира, которую изначально хотели поставить на Воробьевых горах. Одна проблема: 24-метровая (80 футов) статуя может затмить площадь. Вторая проблема: Конституция говорит, что Россия — светское государство.

Одна проблема: 24-метровая (80 футов) статуя может затмить площадь. Вторая проблема: Конституция говорит, что Россия — светское государство.

Президент Владимир Путин

Другой Владимир Великий, безусловно, самый популярный кандидат у российской публики. В пользу этого кандидата сторонники указывают, что он возглавлял ФСБ, поэтому сидел бы дома напротив своего прежнего места работы. Единственная проблема: Памятники живым людям не ставятся. Так что, возможно, площадь останется пустой еще пару десятков лет.

Архитектурные колонны, художественные пьедесталы, греческие колонны, пьедесталы, классические колонны

Продано

Подставка для декора сада средней высоты Corinthian Pillar 29H

№ JQ7664Обычная цена 329,46 долл. США долл. США 329,46 долларов США

Неоклассическое женское трио Chatsworth Manor Скульптурная подставка для дисплея 28H

№ KY992 Обычная цена 226,86 долл. США долл. США

226,86 долларов США

США долл. США

226,86 долларов США

В наличии

Капитель классической спиральной колонны Riser для основания стола или статуи, разные размеры

PN#10039WHT-8Обычная цена $59,00 $ 59,00 долларов США

Пьедестал с греческой рифленой колонной, разные размеры

PN#8486-39WHTСредняя круглая опора для барабана Столбец 18H

PN#8491WHTОбычная цена 255,00 долларов США долларов США 255,00 долларов США

Обычная цена 215,00 долларов США долларов США 215,00 долларов США

Маленькая квадратная подставка для дисплея 16H

PN#8489WHTОбычная цена 249,00 долларов США долларов США 249,00 долларов США

Высокая квадратная подставка-витрина 41H

PN#8488WHTОбычная цена 350,00 долларов США долларов США 350,00 долларов США

Витрина на пьедестале средней площади 25H

PN#8487WHTОбычная цена 335,00 долларов США долларов США 335,00 долларов США

Домашний декор

дисплея 35.