Особенности петровского барокко: что это за стиль и где найти его примеры в Петербурге

что это за стиль и где найти его примеры в Петербурге

Симметричные здания и башни со шпилями появились в Петербурге из шведской, немецкой и голландской архитектуры. Эти дворцы хоть и простые, но красочные и запоминающиеся.

Реформы Петра I коснулись не только реорганизации государственного аппарата, русской армии, создания морского флота и новых отраслей промышленности. При первом русском императоре появился и новый архитектурный стиль, названный петровским барокко.

В его основе, как и во всех других преобразованиях того времени, лежал опыт европейских стран, опирающийся на богатые русские традиции. При этом новый архитектурный стиль делал решительный разрыв с византийскими традициями, которые доминировали в российской архитектуре почти 700 лет.

Петровское барокко ориентировалось на образцы шведской, немецкой и голландской гражданской архитектуры. Зданиям того времени были свойственны симметричность, чёткость линий, башни со шпилями, простота убранства и мелкая расстекловка окон.

Одним из крупнейших архитекторов того времени стал Доменико Трезини. Итальянец по происхождению, работавший в Голландии, именно он принёс в Россию черты северно-европейского барокко. Среди первых строителей Петербурга были и другие выдающиеся зодчие: Жан-Батист Леблон, Андреас Шлютер, Джованни Фонтана, Николо Микетти и Георг Маттарнови. Все они прибыли в Россию по приглашению Петра I, и каждый привнёс в облик новой столицы традиции своей страны и архитектурной школы.

Петропавловский соборДо 1952 года собор был самым высоким зданием в России, а его шпиль высотой 122,5 метра даже сейчас виден издалека и остаётся важным символом Петербурга.

Пётр I распорядился построить церковь на этом месте сразу после основания Петропавловской крепости. И 29 июня 1703 года, в день святых апостолов Петра и Павла, началось возведение деревянного храма.

Петропавловский собор сильно отличается от традиционных русских крестово-купольных или шатровых церквей. Храм выполнен в виде прямоугольного здания, что больше характерно для западноевропейской архитектуры. Его скромные фасады оформляют лишь плоские колонны-пилястры и наличники с херувимами. Главная же часть собора – это многоярусная колокольня на западном фасаде. На её конце находится 40-метровый золочёный шпиль, увенчанный фигурой ангела с крестом в руках.

К сожалению, Пётр I не дожил до завершения строительства в 1733 году, но церковь всё равно прочно ассоциируется именно с первым российским императором. После его смерти гроб с телом был погребён внутри собора. В дальнейшем в усыпальнице были похоронены почти все императоры и императрицы вплоть до Александра III.

Фото: Instagram / @nastyaaa_cha, @alexandra_novikova__

Здание Двенадцати коллегий

Строительство Двенадцати коллегий на Университетской набережной Васильевского острова велось под руководством Доменико Трезини и Теодора Швертфегера. Пётр I хотел разместить все высшие органы государственного управления в одном месте, а на острове по его задумке должен был разместиться административный квартал Петербурга.

Пётр I хотел разместить все высшие органы государственного управления в одном месте, а на острове по его задумке должен был разместиться административный квартал Петербурга.

Трезини решил подчеркнуть значимость сооружения, соединив Сенат, Синод и ещё десять ведомств одним фасадом длиной 393 метра. Так композиция обрела особый смысл в том, что высшие учреждения страны призваны действовать в нерушимом единстве.

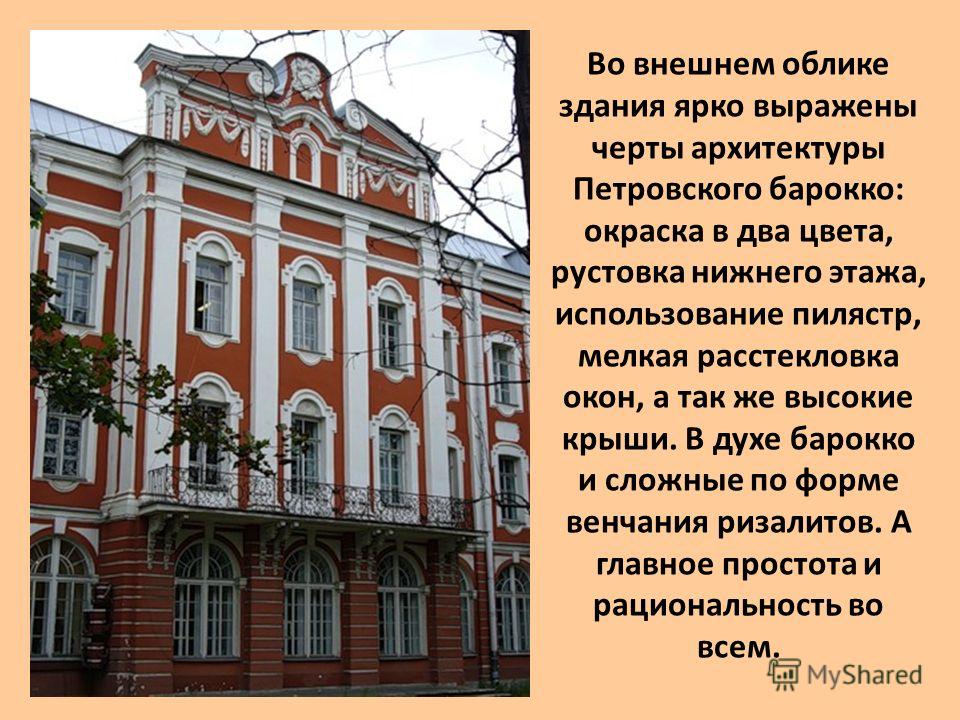

Строительство коллегий шло с 1722 по 1742 годы, и в итоге получился крупнейший по размерам памятник петровского барокко. 12 идентичных трёхэтажных секций отличаются только лепным украшением фронтонов – эмблемой коллегии. Из характерных для петровского барокко черт в здании можно выделить двухцветную окраску, рустовку нижнего этажа, пилястры и высокие крыши.

В начале XIX века систему управления страной заменили на более современные министерства. И в 1804 году здание коллегий было передано сначала Педагогическому институту, а затем в 1835 году – Петербургскому университету, которому оно принадлежит до сих пор. Для целей университета наружные аркады с восточной стороны и часть западной были заложены и превращены в помещения, а второй этаж западной галереи был остеклён. Получился огромный 400-метровый коридор. Сейчас здание Двенадцати коллегий остаётся одним из самых старых на Васильевском острове.

Для целей университета наружные аркады с восточной стороны и часть западной были заложены и превращены в помещения, а второй этаж западной галереи был остеклён. Получился огромный 400-метровый коридор. Сейчас здание Двенадцати коллегий остаётся одним из самых старых на Васильевском острове.

Фото: Instagram / @juliababush, @gerrpetrp

Летний дворец Петра I

Cамое старое каменное здание в Петербурге. Со времени постройки в 1710-1714 годах оно ни разу не подвергалось перестройкам и даже не пострадало во время Великой Отечественной войны. Дом стоит в первозданном виде в Летнем саду. Причём именно Летний дворец дал название саду, который вначале именовался «царским огородом».

Эта резиденция предназначалась для использования только с мая по октябрь. Первые сваи для фундамента начали забивать в августе 1710 года. Пётр въехал в частично отделанный дворец уже в 1712 году и жил там каждое лето до самой смерти в 1725 году.

Доменико Трезини спроектировал двухэтажное здание достаточно скромно: внутри всего четырнадцать комнат и две кухни. Современники считали, что Летний дворец был «до того тесный, что зажиточный дворянин, наверное, не захотел бы поместиться в нём». Фасад на голландский манер выполнен в стиле петровского барокко и украшен 29 терракотовыми барельефами, на которых в аллегорической форме изображены события Северной войны.

После смерти Петра I дворец использовался в качестве летней резиденции для сановников и придворных вплоть до середины XIX века. Только в послевоенных 1950-1960 годах была проведена полномасштабная реставрация Летнего дворца. Был восстановлен его изначальный облик: заменены полы, изменена система отопления, восстановлена лепка и рисунок плафонов, возвращена обивка стен тканью.

Фото: Instagram / @adelinaa_bauer, @yyamalovaa

Дворец Меншикова на Васильевском острове

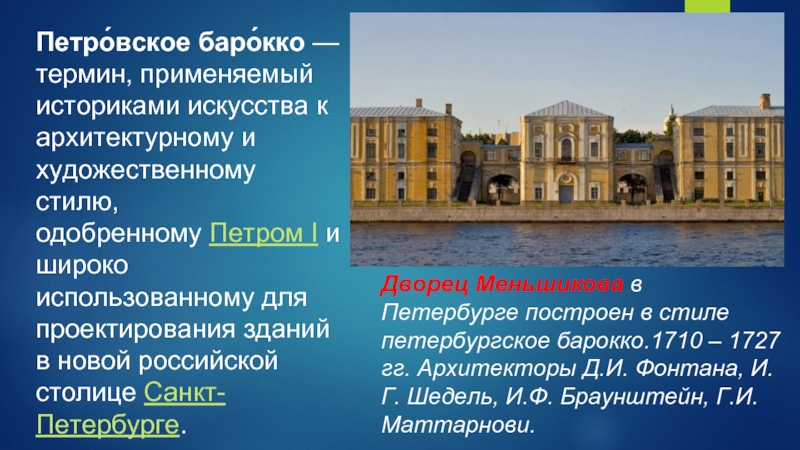

Сподвижник Петра I и талантливый полководец Северной войны Александр Меншиков получил в награду одиннадцатую долю отвоёванных земель. Он тут же начал обустраивать их часть на Васильевском острове под большую усадьбу. Для строительства каменного дворца в мае 1710 года в Петербург были приглашены известные архитекторы Джованни Фонтана и Готфрид Шедель. K 1714 году большинство строительных работ было завершено, и Фонтана из-за тяжёлых условий жизни покинул Россию. Но отделка интерьеров затянулась до 1727 года.

Он тут же начал обустраивать их часть на Васильевском острове под большую усадьбу. Для строительства каменного дворца в мае 1710 года в Петербург были приглашены известные архитекторы Джованни Фонтана и Готфрид Шедель. K 1714 году большинство строительных работ было завершено, и Фонтана из-за тяжёлых условий жизни покинул Россию. Но отделка интерьеров затянулась до 1727 года.

Усадьба с цветником и садом протянулась от Большой до Малой Невы. Она занимала огромную территорию во всю ширину восточной части острова. Здесь располагались бани, медоварня, хлебопекарня и кузница. Пётр I называл этот дворец Посольским домом и проводил там почти все праздничные пиры и торжественные обеды.

Дворец Меншикова представляет собой яркий пример петровского барокко, а его прототипы можно найти в приёмах европейского дворцового строительства XVII века. При этом завершение боковых ризалитов дворца имеет явно голландское происхождение. Главный фасад здания эффектно подчёркнут пилястрами с каменными капителями, а боковые ризалиты завершаются вычурными фронтонами с позолоченными княжескими коронами и вензелями.

После ссылки Меншикова в Сибирь его дворец был передан в казну. В 1731 году архитектор Доменико Трезини перестроил здание для Сухопутного шляхетского корпуса. В 1966 году было принято решение придать ему первоначальный облик. Реставрация была завершена в 1981 году. Меншиковский дворец стал филиалом Эрмитажа и открыт для посещения для всех желающих. Там находится экспозиция истории и культуры России петровского времени.

Фото: Instagram / @stanislavakravchik, @alisa_fridman21

Кикины палаты

Александр Кикин был одним из сподвижников Петра I, сопровождал царя в качестве денщика в Азовском походе, учился в Голландии кораблестроению. В 1708 году он был назначен главой Адмиралтейства, а в 1712 году получил должность адмирала-советника. Каменный дом богатого вельможи был построен в 1714-1720 годах неизвестным архитектором. Считается что над проектом работал немец Андреас Шлютер или Доменико Трезини.

Кикины палаты получились простыми и изящными: фасады декорированы лопатками, боковые ризалиты завершаются изогнутыми фронтонами. Интересно, что внешняя конфигурация, внутренняя планировка и линейные размеры здания сравнимы с центральной частью Большого Петергофского дворца. Оба они начали строиться в 1714 году и в их основе мог лежать один проект.

По каким-то причинам Александр Васильевич со временем ушёл в оппозицию к царю и содействовал побегу царевича Алексея Петровича за границу. Но через некоторое время беглый сын вернулся и сдал помощника. Адмирала долго пытали, и в итоге он сознался во всём. 17 марта 1718 года его колесовали в Москве.

Александра Кикин совсем недолго успел пожить в своём дворце. Недостроенные палаты были переданы в казну. В них первое время размещались петровская Кунсткамера и личная библиотека. Дальше Кикины палаты отдали на нужды лейб-гвардейского Конного полка. Там разместились штаб, лазарет, канцелярия и полковая церковь. Поэтому над домом по проекту Растрелли была сооружена колокольня с куполом, увенчанным крестом.

Во время блокады Кикины палаты сильно пострадали, но благодаря талантливому архитектору Ирине Бенуа в 1952-1956 годах были восстановлены в предполагаемом первоначальном виде. Она воссоздала дворец в петровском барокко, убрав множество переделок, которые появились в XVIII-XIX веках. С 1979 года в Кикиных палатах находилась Детская музыкальная школа, а с 1995 года – созданный на её основе Петербургский музыкальный лицей комитета по культуре.

Фото: Instagram / @prya1707, @kotlet

Петровское барокко и его особенности • Архитектура

Дворец Кадриорг в ТаллинеОсновные реформы Петра I в области градостроительства.

Реформы Петра I коснулись реорганизации государственного аппарата, русской армии, создания морского флота, создания новых отраслей промышленности, строительства новых крепостей и городов. В основе всех преобразований лежит опыт европейских стран, опирающийся на древнерусские традиции.

В архитектуре происходят коренные изменения, возводятся новые типы зданий – судостроительные верфи, госпитали, театры и музеи, здания коллегий и канцелярий.Петергофский ансамбль

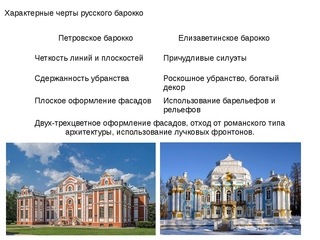

Характерными чертами петровского барокко были рационалистичность и простота в сочетании с барочной пластичностью архитектурных деталей.

В области градостроительства осваивались передовые методы – регулярный характер планировки и застройки, введение красной линии застройки, создание крупномасштабных общественных градостроительных ансамблей, благоустройство улиц и площадей, ночное освещением и т. п.

Строительство Санкт-Перербурга.

Петербург основан в 1703 году у устья р. Невы первоначально как крепость и торговый порт для выхода страны к северным морям. Первые сооружения – Перопавловская крепость и Адмиралтейство, основная судостроительная верфь. Для руководства работами по строительству создается государственный орган «Канцелярия от строений Санкт-Петербурга».

В основе генерального плана Санкт-петербурга лежала регулярная планировка кварталов с одновременным устройством каналов, как дренажной системы на болотистой территории.

Как основная дорога на Москву возникает Невская першпектива – основная градостроительная ось от Адмиралтейства, позже она дополняется двумя лучами – Вознесенским проспектом и Гороховской улицей. Трехлучие, запректированное архитектором Еропкиным в лучших традициях европейского барокко, имело огромное значение для последующей планировки города.

Царскосельский ансамбльВ 1716 году начались работы по генеральному плану города. Для этого был приглашен французский архитектор Леблон, представивший Петру схему «идеального города-крепости» овальной формы, выполненный с учетом всех требований европейской науки и игнорирующем реальную ситуацию и основные градостроительные объекты. Проект Леблона Петром I утвержден не был и строительство Петербурга продолжалось с использованием «образцовых чертежей» – типовых проектов для различных социальных групп населения. Основная парадная застройка возникает на набережной р. Невы и основных городских магистралях, создавая основу для будущих градостроительных ансамблей.

Обязательной принадлежностью дворца становится регулярный парк. Пример – летний сад при дворце Петра I.

Функциональное зонирование территории вначале осуществлялось стихийно – выбор места для жилой застройки, выбор места для площадей различного назначения и «казенных» зданий.

В 1730 году разрабатывается более сложный генеральный план Петербурга, определяющий основные функциональные зоны города.

Одновременно закладываются основные загородные резиденции в лучших традициях европейского барокко: Петергофский, Царскосельский и Стрельнинский ансамбли.

Архитектура барокко в творчестве Трезини, Коробова, Земцова.

Одним из крупнейших и ведущих архитекторов петровского времени был Доменико Трезини, итальянец по происхождению, работавший в Голландии и принесший в оссию черты северо-европейского барокко. Трерзини – автор Петропавловского Собора (1712–1733гг.) – крупнейшего сооружения эпохи Петра I.

В основе плана Собора – трехнефная базилика – чуждая русской архитектурной традиции, с гигантской колокольней высотой 120 метров, основной доминантой города, подобно колокольне Ивана Великого в Москве.

Крупная постройка Доменико Трезини – здание 12-ти коллегий (1722-1742 гг.) – правительственное здание большой протяженностью с повторяющимся ритмом одинаковых блоков, ограничивающее большую площадь на стрелке Васильевского острова.

Доменико Трезини автор Летнего дворца Петра I – скромного, небольшого сооружения, выполненного по типу жилого дома для зажиточных граждан.

Доменико Трезини разрабатывал основные образцовые дома для массовой жилой застройки – дома «для подлых», дома «для именитых», дома «для зажиточных».

Итальянец Джована Фонтана – атор дворцов Меньшикова в Лефортово и Ораниембауме, а так же основного дворца Меньшикова на Васильевском острове.

Француз Жан-Батист Леблон – ученик знаменитого Ленотра был приглашен Петром I на должность генерал-архитектора и руководил многими архитектурно-строительными работами: автор генерального плана Петербурга, автор парадных загородных ансамблей с большими парками (Петергоф, Стрельня, Царское село).

Итальянец Николо Микетти автор Большого дворца в Стрельне, фонтанов в Питергофе, Дворца Кадриорг в Таллине.

Ведущая раль в застройке Петербурга принадлежала архитекторам – иностранцам, но уже в 1716 году, специальным указом, Петр I отправил за границу для обучения 20 дворянских детей, среди которых будущие, известные русские архитекторы: Петр Еропкин, Тимофей Усов, Иван Коробов, Иван Устинов, Иван Мичурин и др.

Михаил Земцов был практически заместителем Трезини, позже возглавил работы в Петербурге, под его руководством возводились царские дворцы и парки. Автор церкви Симеона и Анны в Петербурге (1729-1734 гг.), в которой органично соединены русская крестовокупольная церковь и европейское барокко.

Иван Коробов – автор здания адмиралтейства, 1732 г – крупнейшего сооружения Петербурга. По его проектам строитлись верфи, постройки Морского полка, церковь Пантелеймона.

Петр Еропкин – руководитель Комиссии строений, автор планировочных работ по застройке основных частей Петербурга: центрального района города, жилой застройки Васильевского острова, и др.

Такие выдающиеся зодчие как Еропкин, Коробов, Земцов создали самобытную национальную школу и заложили фундаментальные основания для расцвета русской архитектуры в середине 18 века

Отличие петербургского и московского барокко.

Основными работами по строительству в Москве руководил Иван Мичурин, автор генерального плана г. Москвы 1739 года. Это был первый точный план города выполненный на топогеодезической подоснове. Первые постройки Москвы копировали петербургское барокко. Но скоро московское барокко приобретает свой индивидуальный облик, тяготея к традициям древнерусской архитектурной формы, декоративности деталей, многоцветности и богатой пластике объемов.

Иван Мичурин – автор колокольни Троице-Сергиевой Лавры в Загорске (1740–1770 гг.), — церкви Параскевы-Пятницы в Замоскворечье (1739-1744 гг.), — колокольни церкви Петра и Павла (1740-1744 гг.).

Арсенал в Московском Кремле (автор Д. Иванов 1702-1736 гг.) выполнен в традициях Кремлевских московских построек и только во входной части имеет барочные детали.

Красные ворота в Москве (архитектор Д. Ухтомский, 1753 – 1757 гг.) – триумфальные ворота.

Меньшикова башня ( архитектор Н. И. Зарудный, 1701-1707 гг.) – предшественница колокольни Петропавловского собора. В основе композиции – традиция деревянной шатровой многоярусной церкви.

Московское барокко органично сочетает древнерусские традиции как в формах так и в деталях, чем существенно отличается от более строгого, лаконичного петербургского барокко.

Меньшикова башняПетровское барокко HiSoUR История культуры

Петровское барокко (рус. Петровское барокко) — название, применяемое искусствоведами к стилю барокко в архитектуре и декоре, излюбленному Петром Великим и использовавшемуся при проектировании зданий во вновь основанной российской столице Санкт-Петербурге при этом монархе и его ближайшем окружении. преемники.

В отличие от современного нарышкинского барокко, популярного в Москве, петровское барокко представляло собой резкий разрыв с византийскими традициями, господствовавшими в русской архитектуре почти тысячелетие. Его главные специалисты — Доменико Трезини, Андреас Шлютер и Михаил Земцов — черпали вдохновение в довольно скромной голландской, датской и шведской архитектуре того времени.

Его главные специалисты — Доменико Трезини, Андреас Шлютер и Михаил Земцов — черпали вдохновение в довольно скромной голландской, датской и шведской архитектуре того времени.

Петробарок — условное название архитектурного стиля в России первой половины XVIII века. Это региональный исторический стиль в русской архитектуре времен Петра I и его прямых потомков. Наиболее типичные здания этого типа расположены в бывшей столице России Санкт-Петербурге, но многие их представители есть и в других крупных городах России.

Реформы Петра I (1689-1725) коренным образом затронули не только политику и экономику, но и искусство. Эпоха петробаро открыла Россию общеевропейским эллинистическим традициям, формировавшим западное искусство со времен Ренессанса.

В начале 18 века русское искусство должно было повернуться от религиозного к светскому, освоить новые жанры (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) и найти новые темы (мифологические и исторические). История искусства не знает более острого поворота от Средневековья к Новому времени, чем в России начала XVIII века.

Ограниченный условными временными рамками с 1697 по 1730 год, этот стиль представляет собой своеобразную смесь стилей барокко шведской, немецкой и голландской архитектуры, конечно, с русским колоритом. В нем было много влияний: барокко, рококо, классицизм. Стиль создавался при участии многих мастеров, в основном западноевропейцев, но по воле человека – Петра I, который категорически навязывал свои личные вкусы как определяющие в его формировании. Его первым создателем стал швейцарский архитектор итальянского происхождения Доменико Трезини, первый проектировщик и главный архитектор вновь построенного Петербурга. В то время почти не было великих русских мастеров, и царь был вынужден приглашать иностранцев и посылать за границу таланты.

«Св. Петербургская манера» в архитектуре, как ее тогда называли, воспринимает стилистические элементы северного барокко – сдержанного, простого, рационального, ясного, спокойного и вместе с тем пронизанного праздничным настроением. Для него характерны уравновешенность и строгая симметрия планов и объемов, относительно плоская, нероскошная пластика, сдержанное использование декоративных элементов, многоцветность и яркость как на фасадах, так и в интерьере. Только в конце петровского правления во французском барокко шире внедряются более декоративные, утонченные и сочные элементы.

Только в конце петровского правления во французском барокко шире внедряются более декоративные, утонченные и сочные элементы.

В отличие от популярного в Москве периода барокко (с 1680-х до начала 1700-х годов), в котором еще сохранились элементы византийской школы, господствовавшей в русской архитектуре более 700 лет, петробарический характерен определенный разрыв с эти традиции. Именно в этом и заключалась одна из целей короля-реформатора — окончательный разрыв со всем старым и условным — и в мышлении, и в быту, и в визуальном пространстве.

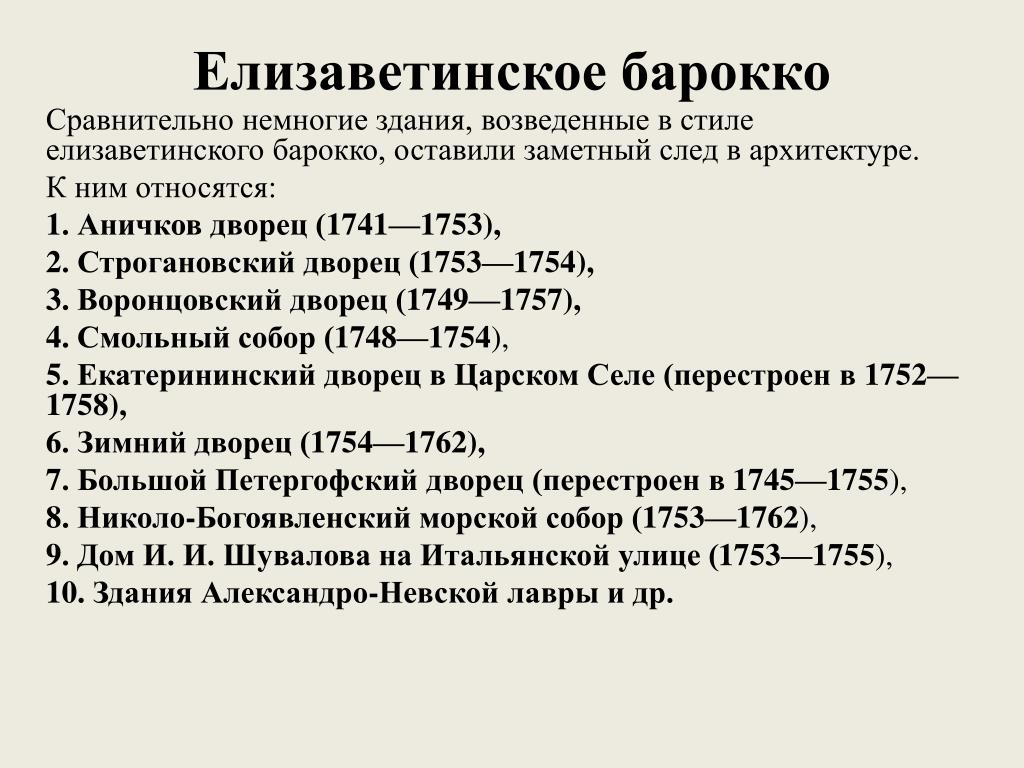

Весьма своеобразное сочетание элементов московского и петроградского барокко отмечается в позднем елисаветинском барокко, характерном для императрицы Елизаветы I в 40-60-е годы XVIII века в России. Для него характерны непревзойденная монументальность архитектурных форм, героизация образов в целях прославления императорской власти, но также и определенное признание и возврат к более традиционным формам византийского стиля, проявленным в раннем московском барокко.

Сохранившиеся образцы стиля в Санкт-Петербурге: Петропавловский собор (Трезини), Двенадцать коллегий (Трезини), Кунсткамера (Земцов), Кикин зал (Шлютер) и Меншиковский дворец (Джованни Фонтана)

Петровское барокко построек за пределами Санкт-Петербурга мало; в их число входят Меншиковская башня в Москве и Кадриоргский дворец в Таллинне.

Источник из Википедии

Петровская архитектура (ок. 1686-1760) Любовь Петра к архитектуре,

унаследованная как от Нарышкиных, так и от Романовых, увековечена в

его огромное наследие — город Санкт-Петербург — «Венеция

Север», проект, в котором воплотился весь его культурно-политический

философия. Ни одно здание в городе не было возведено без его разрешения.

его архитектурный дизайн и, чтобы уменьшить риск возгорания, большинство конструкций

должны были быть каменными или кирпичными. Петрин Архитекторы Все передовые архитекторы Петра княжение, кроме Михаила Земцова (1688-1743) ставшего Смотрителем императорских дворцов, были иностранцы — в основном французы, итальянцы и немцы. В их числе: Доменико Трезини (1670-1734) Франческо Бартоломео Растрелли

Младший (1700-1771) Последователей Растрелли было так много

и его стиль оставался доминирующим в течение столь долгого периода, что он установил

в России отдельная архитектурная школа. Одни из самых выдающихся

В его манере работали русские архитекторы: С. | |

Скульптура Петра Петр был одним из великих 18 века

коллекционеры произведений искусства. Он приобрел объекты

любого типа от мебели до 17 века

Голландская живопись, от драгоценных камней до таких редкостей, как янтарь

плиты, которые он купил у короля Пруссии, и которые Растрелли использовал

позднее как панно в Царском Селе. Он также собирал русские

скульптура. Сам не плохой плотник, Петр особенно любил

резьба по дереву и спонсируемые

коллекция статуй, как

древние и современные, для его парков и садов. Граф Карло Бартоломео Растрелли Старший (1675-1744) Этот скульптор обычно называют

как Растрелли старший, в отличие от своего сына, Бартоломео

Растрелли (1700-71), который стал одним из величайших архитекторов России.

Венецианец по происхождению, Карло Бартоломео Растрелли прибыл в Санкт-Петербург.

в 1716 году из Парижа в Петербург на работу архитектором. Он вернулся к

его первоначальная профессия скульптора только после того, как Леблон убедил Питера,

никто не может теперь сказать, справедливо ли, что планы Растрелли относительно Петергофа

и Стрельна были невыполнимы и что он недостаточно квалифицирован

руководить любым строительным предприятием. Скульптуры, которые Растрелли создал на Западе, были очень им восхищаются, но его русские работы, безусловно, лучшие. Энергия и сила представленные в его петербургских статуях, отсутствуют в его более ранних, и это новая сила должна быть приписана эффекту, который Россия и ее замечательный царь имел на нем. В результате получилось что-то такое новое и энергичное. что это оправдывает классификацию Растрелли как русского, а не западный художник. К приезду Растрелли Петр был еще

настолько поглощен своими садами и парками, что их украшение стало делом Растрелли.

основная задача. В результате большую часть своего времени он посвящал созданию

садовые украшения и бронзовые фонтаны. Все они характеризуются своим

большой размер, их тонкость пропорций и их тонкий, но очень

глубокое моделирование, которое произвело столь заметную игру света и тени

что ему редко можно найти параллели в садовой скульптуре. Портретные бюсты Несмотря на декоративность большинства Из своих работ Растрелли преуспел в портретной живописи, и его портрет бюсты отличаются своей заботой и пониманием психологии. Кроме того, они проявляют величайшее техническое мастерство и максимальная верность живой модели. Важность, которую Растрелли приверженность точности в портретной живописи подтверждается тем, что он удалось снять маску Царя еще при жизни, вместо ждать, как это было принято, до самой смерти. Сохранились два портрета Петра Растрелли. Более известный

бронзовый бюст, датированный 1724 годом, другой — конная статуя. В

обе детали царского платья тщательно обозначены, в бюсте

изысканное кружево рюшей, резко контрастирующее с атласом

лент царских орденов и мягкости меховой опушки

мыс. В обоих случаях надменная поза Петра соответствует положению, переданному

настолько модным при Людовике XIV, что начало восемнадцатого века считалось

это необходимо в каждом королевском подобии. Растреллиевский бюст князя Меншикова столь же убедителен и удаётся точно так же в соединении декоративной детали с правдивостью и психологической понимание. Это помогает нам понять, что в характере было много этого человека, который сделал себя сам, чтобы объяснить трагические превратности своей жизни. Четвертая крупная работа Растрелли — фигура

императрицы Анны в сопровождении ее арапки. Здесь снова

роскошь петербургской придворной жизни превосходно показана группировкой

фигуры и великолепие одежды царицы. Живопись Петрова Хотя скульптуры в Питере были редкостью

день, портретные картины

уже полностью утвердился. Многие остались примитивными, но

в целом искусство живописи

освободился от иконописных традиций,

и стал откровенно натуралистичным. Портреты, созданные при дворе, были

в основном именитыми иностранцами. Однако два русских имени выделяются даже

в это раннее время Матвеев и Никитин и их работа

не так уж плохо по сравнению с некоторыми из иностранцев, работающих

Питер. Оба этих человека извлекли выгоду из западного образования в области искусства.

что не понравилось многочисленным художникам, работавшим за пределами Петербурга. Андрей Матвеев Андрей Матвеев (1701-1739) прислал

Петра в Голландию в 1716 году. Так как он вернулся в Россию только через два года после

после смерти царя, то есть в 1727 году, его часто причисляют к

художник царствования Петра II, но, поскольку последний царь имел мало влияния

по искусству; а так батальные картины Марвеева и другие труды по истории

живопись, а также его настенная живопись,

несет на себе отпечаток петровского вкуса, он действительно принадлежит

эпоха великих реформаторов. Его портрет

искусство вполне совершено, хотя именно его искренность придает

его самая большая привлекательность. Это качество особенно заметно в его

портрет самого себя и его жены, в котором есть что-то от очарования

ранний Гейнсборо

об этом. Помимо своих портретов, он, в отличие от большинства более поздних прозападных

Русские живописцы, также авторы ряда икон. Джон Никитин Иоанн Никитин (1690-1741), второй выдающийся

Русский живописец того периода носил более сложный характер. Он учился

в Италии с 1716 по 1720 год, и его мастерство и талант были настолько очевидны, что даже

когда он был студентом, Петр пожелал, чтобы он написал портрет короля Саксонии.

портрет для того, чтобы доказать, что русская старая

Мастера не всегда уступали каждому западному художнику. Это предложение

к сожалению, похоже, не реализовано. Под его модным

видимость, и, несмотря на большой успех, Никитин оставался искренним

и правдолюбивый художник, и портреты даже его самых модных

натурщики обладают интимным качеством, которое значительно повышает ценность

его картинки. Однако в 1730-х годах, не обращая внимания на свою популярность, он разрешил

самому сомневаться, мог ли натурализм

быть оправданы по этическим соображениям. Петровская гравюра и книжная иллюстрация Большое количество художников, нанятых Петром

занимались гравюрой,

в основном занимается рисованием карт и иллюстрированием книг. В дополнение к

иллюстрация, требуемая текстом,

эти художники щедро украшали тома, над которыми работали

декоративные элементы, такие как картуши, ленты, гирлянды цветов, аллегорические

цифры, эмблемы и мелкая надпись. Чемесов , Скородумов и Уткин были тремя ведущими граверами того периода. Влияние

их работы над крестьянами привели к производству лубок ,

русский эквивалент английских книжек. Эти иллюстрации

также восхитительно мужественный и декоративный. Они были напечатаны блочной печатью на

одиночные листовки и вместе с иконой составляли единственную живописную

украшение русской дачи. Однако важнее внешний вид

из лубки это то что эти граверы заложили основы

за великолепную русскую графику, которая

достиг своего наивысшего уровня только на рубеже прошлого века. С тех пор

на русские книги, как дореволюционные, так и послереволюционные,

выдающееся место, а их виньетки, заголовки глав, заключительные части и

форзацы устанавливают стандарт, непревзойденный в Европе, поскольку

интересует качество дизайна.

|

Все его дворцы были построены в

вид на море, в то время как особое внимание уделялось их садам, которые

были заполнены классической каменной скульптурой.

К сожалению, большая часть архитектуры, построенной или задуманной Петром и его ближайшими

преемники были уничтожены в течение 20-го века.

Все его дворцы были построены в

вид на море, в то время как особое внимание уделялось их садам, которые

были заполнены классической каменной скульптурой.

К сожалению, большая часть архитектуры, построенной или задуманной Петром и его ближайшими

преемники были уничтожены в течение 20-го века. Смотрите также: немецкий

Искусство барокко (1550-1750).

Смотрите также: немецкий

Искусство барокко (1550-1750).  Также предпринял

множество заказов от дворян, в том числе князя Воронцова, графа Строганова.

и князь Разумоски. Отвечал за стиль, известный как Русский.

Барокко — форма архитектуры барокко.

который также включает в себя черты рококо

и неоклассическая архитектура.

В Петербурге Растрелли спроектировал Летний дворец (1741 г.), Воронцов

Дворец (1744-5), Зимний дворец (1754-62), Смольный собор (1748-57)

и Строгановский дворец (1753 г.). Он также занимался архитектурным проектированием

несколько зданий недалеко от города, в том числе Летний дворец (1741 г.)

и Царское Село (Пушкино) (1750-е гг.). Другие здания включают Митаву.

дворец и дворец Анненгоф в Лефортово.

Также предпринял

множество заказов от дворян, в том числе князя Воронцова, графа Строганова.

и князь Разумоски. Отвечал за стиль, известный как Русский.

Барокко — форма архитектуры барокко.

который также включает в себя черты рококо

и неоклассическая архитектура.

В Петербурге Растрелли спроектировал Летний дворец (1741 г.), Воронцов

Дворец (1744-5), Зимний дворец (1754-62), Смольный собор (1748-57)

и Строгановский дворец (1753 г.). Он также занимался архитектурным проектированием

несколько зданий недалеко от города, в том числе Летний дворец (1741 г.)

и Царское Село (Пушкино) (1750-е гг.). Другие здания включают Митаву.

дворец и дворец Анненгоф в Лефортово. И.Чевакинский (1713-83), А.В.Квасов (даты неизвестны), А.Ф.Кокоринов (1726-72),

и князя Д.В.Ухтомского (1718-80). Именно Ухтомский в 1749 г.,

основал в Москве одно из первых в России архитектурных училищ.

среди его учеников числились: В.И.Баженов (1737-99), М.Ф.Казаков (1737-1813), и И.Е.Старов (1743-1808).

И.Чевакинский (1713-83), А.В.Квасов (даты неизвестны), А.Ф.Кокоринов (1726-72),

и князя Д.В.Ухтомского (1718-80). Именно Ухтомский в 1749 г.,

основал в Москве одно из первых в России архитектурных училищ.

среди его учеников числились: В.И.Баженов (1737-99), М.Ф.Казаков (1737-1813), и И.Е.Старов (1743-1808). Однако удивительно

обнаружить, что он, кажется, никогда не предпринимал серьезных усилий для развития

искусство ваяния в России, и что

он был обязан услугами единственного великого скульптора своего правления обману

жертвой которого он стал.

Однако удивительно

обнаружить, что он, кажется, никогда не предпринимал серьезных усилий для развития

искусство ваяния в России, и что

он был обязан услугами единственного великого скульптора своего правления обману

жертвой которого он стал.

Однако эта искусственность

отличался в каждой из скульптур Растрелли необыкновенной жизненной силой

и характерное выражение лица. Великий французский скульптор Этьен

Морис Фальконе (1716-1799 гг.)1), был так поражен живостью и искренностью

бюста, что он скопировал голову, как в отношении ее позы, так и в отношении

выражение, в превосходном конном спорте

статую Петра, которую он выполнил по повелению Екатерины II и которая

сейчас стоит на Адмиралтейской площади в Ленинграде.

Однако эта искусственность

отличался в каждой из скульптур Растрелли необыкновенной жизненной силой

и характерное выражение лица. Великий французский скульптор Этьен

Морис Фальконе (1716-1799 гг.)1), был так поражен живостью и искренностью

бюста, что он скопировал голову, как в отношении ее позы, так и в отношении

выражение, в превосходном конном спорте

статую Петра, которую он выполнил по повелению Екатерины II и которая

сейчас стоит на Адмиралтейской площади в Ленинграде. Ее грубая

особенности и бесчувственный ум представлены в поразительном контрасте с

эта материальная изощренность, и рисунок представляет собой поразительный пример

того, как искусство может усилить или осветить письменную историю.

Ее грубая

особенности и бесчувственный ум представлены в поразительном контрасте с

эта материальная изощренность, и рисунок представляет собой поразительный пример

того, как искусство может усилить или осветить письменную историю. Работы практически всех из них остались неподписанными.

Работы практически всех из них остались неподписанными. Его сравнительно

ранняя смерть лишила Россию очень перспективного живописца.

Его сравнительно

ранняя смерть лишила Россию очень перспективного живописца. Далеко не уверенный в себе в непривычном

обстановке, созданной Петром, Никитин пафосно присоединился к группе

люди выступали против вестернизации России и настаивали на том, чтобы рисовать только

в стиле икон XVII века. Это повлекло за собой

неудовольствие, но Никитин остался непреклонен и в результате был сослан

в Сибирь. Элизабет проявила больше понимания; при восхождении на престол

она простила бедного правдолюбца, и Никитин отправился в Петербург

только для того, чтобы умереть, не дойдя до столицы. Подробнее см.: Русский

Живопись: 18 век.

Далеко не уверенный в себе в непривычном

обстановке, созданной Петром, Никитин пафосно присоединился к группе

люди выступали против вестернизации России и настаивали на том, чтобы рисовать только

в стиле икон XVII века. Это повлекло за собой

неудовольствие, но Никитин остался непреклонен и в результате был сослан

в Сибирь. Элизабет проявила больше понимания; при восхождении на престол

она простила бедного правдолюбца, и Никитин отправился в Петербург

только для того, чтобы умереть, не дойдя до столицы. Подробнее см.: Русский

Живопись: 18 век. Они неизменно восхитительны,

а по простоте дизайна они могут сравниться с лучшими гравюрами

и графические продукты современной Европы.

Они неизменно восхитительны,

а по простоте дизайна они могут сравниться с лучшими гравюрами

и графические продукты современной Европы.