Прасковья жемчугова биография: ЖЕМЧУГОВА, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА | Энциклопедия Кругосвет

ЖЕМЧУГОВА, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА | Энциклопедия Кругосвет

ЖЕМЧУГОВА, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА (1768–1803), русская крепостная актриса. Родилась 20 июля 1768 в семье крепостного кузнеца Горбунова, получившего со временем фамилию Ковалев, и в неполные 8 лет была взята к графскому двору отца Н.П.Шереметева.

В 1779 на сцене крепостного театра в Кускове дебютировала в роли служанки Губерт в комической опере А.Э.М.Гретри Испытание дружбы. После удачного дебюта Шереметев в 1780 поручил Ковалевой главную роль Белинды в опере А.Саккини Колония, или Новое поселение. В этом спектакле актриса впервые появилась под фамилией Жемчугова, поскольку Шереметев решил заменить «мужицкие» фамилии своих актрис новыми, по названиям драгоценных камней. После роли Белинды Ковалева-Жемчугова была переведена на положение первой актрисы театра. Среди ее ролей – Луиза (Беглый солдат Седена), Лоретта (Лоретта Демеро-Де-Малзевилля), Розетта (Добрая девка Пиччини), Анюта (Тщетная предосторожность, или Перевозчик Кусковский

В 1795 театр был переведен из Кусково в Останкино, где построены театральные помещения, оснащенные по последнему слову техники и моды.

См. также КРЕПОСТНОЙ ТЕАТР.

Проверь себя!

Ответь на вопросы викторины «Наше кино»

В каком художественном фильме впервые снялся Юрий Никулин?

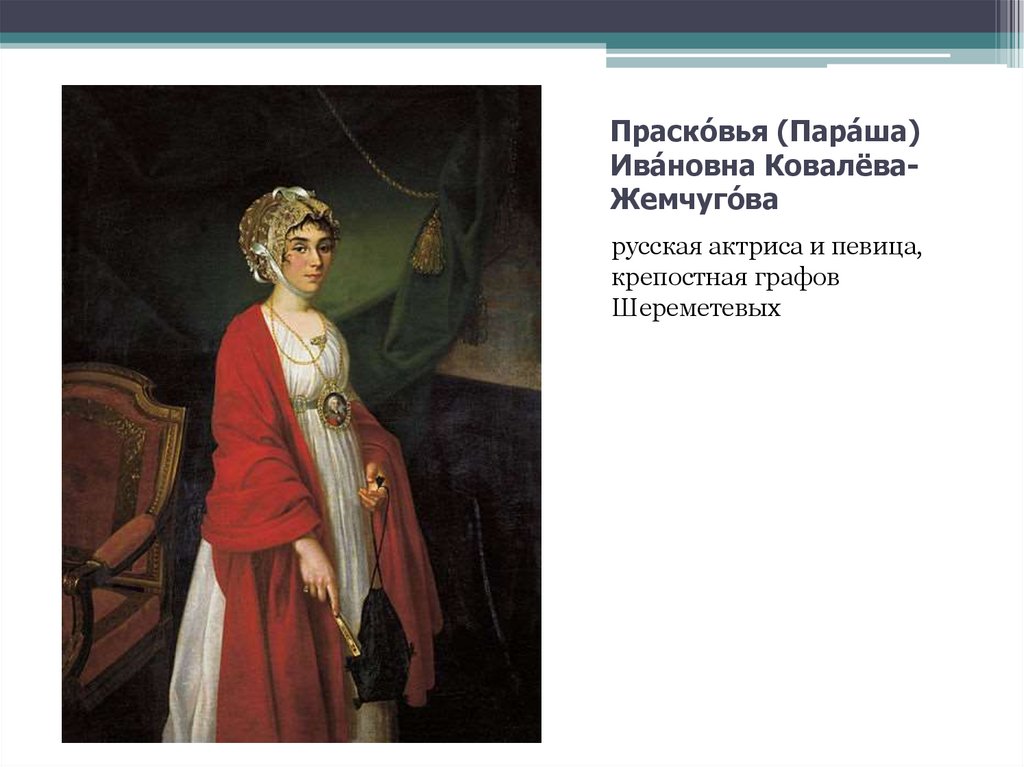

Прасковья Жемчугова. Русская актриса и певица

Крепостная актриса

Прасковья Жемчугова и граф Николай Шереметев… Их история любви, пожалуй, одна из наиболее ярких и печальных в истории России. Так что же это была за девушка, раз и навсегда покорившая сердце графа Шереметева?Село Уславцево было частью шереметевской вотчины; и именно в его окрестностях, согласно легендам, молодой граф Николай — сын владельца одного из самых богатых в Российской империи людей — впервые увидел крестьянскую девочку Пашу. И приметил ее…

Так это было или нет, теперь никто точно не скажет. Однако доподлинно известно, что прошли годы, девочка стала замечательной оперной певицей Пашей Жемчуговой

, покорявшей своим сопрано даже царских особ. И возлюбленной графа. И даже, как считается, написала песню о той легендарной встрече.

И возлюбленной графа. И даже, как считается, написала песню о той легендарной встрече.Блок: 1/7 | Кол-во символов: 891

Источник: https://posmotrim.by/article/praskovya-zhemchugova.html

Биография

Родилась 20 (31) июля 1768 года в Ярославской губернии, в семье кузнеца Ивана Степановича Горбунова (известен также как Кузнецов, Ковалёв), перешедшей в собственность к Петру Шереметеву с приданым его супруги, Варвары Алексеевны Черкасской.

В возрасте семи лет была взята на воспитание княгиней Марфой Михайловной Долгорукой в Кусково, подмосковную усадьбу Шереметевых. У девочки рано обнаружились способности к музыке, и её начали готовить для труппы крепостного театра. Дебютировала года в роли служанки в опере Андре Гретри «Опыт дружбы». На следующий год вышла на сцену в роли Белинды в опере Антонио Саккини «Колония, или Новое поселение» уже под именем Жемчуговой.

Обладала красивым лирико-драматическим сопрано, хорошо играла на клавесине и арфе, была выучена итальянскому и французскому языкам. Училась у Елизаветы Сандуновой и Ивана Дмитриевского, которые обучали пению и драматическому искусству крепостных актёров шереметевского театра.

Успех пришёл к Жемчуговой в 1781 году, после исполнения партии Лизы в комической опере Пьера Монсиньи «Дезертир, или Беглый солдат». В 1785 году она триумфально дебютировала в роли Элианы в опере Гретри «Самнитские браки». Эту же роль Прасковья Жемчугова исполнила года в новом, перестроенном здании театра в Кусково, открытие которого было приурочено к визиту в усадьбу Екатерины II.

Императрица была поражена великолепием спектакля и игрой крепостных актёров, особенно исполнительницы главной партии П. И. Жемчуговой, которую и наградила алмазным перстнем.

Спектакль «Самнитские браки» с Жемчуговой в роли Элианы давался и года в Останкине во время визита Станислава Августа Понятовского.

В 1797 году император Павел I, пожаловав графу Николаю Петровичу Шереметеву звание обер-гофмаршала, потребовал его присутствия в Петербурге. Шереметев взял с собой в столицу лучшую часть своей труппы, в том числе и Жемчугову. Однако в сыром климате Петербурга у неё обострился туберкулёз, пропал голос, и она была вынуждена оставить сцену.

Шереметев взял с собой в столицу лучшую часть своей труппы, в том числе и Жемчугову. Однако в сыром климате Петербурга у неё обострился туберкулёз, пропал голос, и она была вынуждена оставить сцену.

В следующем году Николай Шереметев дал вольную Прасковье Ивановне и всей семье Ковалёвых. 6 ноября 1801 года, получив разрешение императора Александра I (согласно другим сведениям, Н. П. Шереметев, так и не дождавшись императорского разрешения на неравный брак, получил благословение митрополита Платона), обвенчался с ней в московской церкви Симеона Столпника на Поварской. Во время церемонии присутствовали лишь два необходимых свидетеля — архитектор Джакомо Кваренги (согласно другому источнику — Малиновский) и подруга невесты Татьяна Шлыкова-Гранатова. В метрической записи о венчании невеста графа указана как «девица Прасковия Ивановна дочь Ковалевская» (без уточнения сословного статуса) — Шереметев, дабы оправдать свою женитьбу на крепостной, создал легенду о происхождении Прасковьи из рода польских шляхтичей Ковалевских.

года Прасковья Жемчугова родила сына Дмитрия. Беременность и роды подорвали её здоровье — она умерла спустя три недели, года. «Жития ей было 34 года, 7 месяцев, 2 дня». Погребёна в Лазаревской усыпальницеАлександро-Невской лавры в Петербурге. В числе других в последний путь её провожал и архитектор Кваренги.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 3141

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Как Прасковья Жемчугова стала оперной дивой

Прасковья Жемчугова (Ковалева) родилась в 1768 году в семье крепостного кузнеца в имении графа Петра Шереметева. Ее отец питал страсть к спиртному и, приняв лишнего, становился весьма буйным. Но тогда девочке повезло. Когда ей исполнилось лет шесть, ее пение случайно услышал кто-то из господ и решил взять Прасковью на воспитание в подмосковную усадьбу Кусково.

В одиннадцать лет Прасковья уже дебютировала в опере «Опыт дружбы», поставленной для крепостного театра Шереметевых. Через год ей дали еще одну роль — в опере «Колония, или Новое поселение», в которой она уже выступала под фамилией Жемчугова. По одной из версий, граф, всячески развивая свой театр, решил дать артистам звучные и запоминающиеся фамилии.

Примерно в это же время в Россию из-за границы вернулся сын графа Петра Борисовича Шереметева — Николай. От голоса юной оперной дивы он буквально потерял голову. В одном из писем, адресованных кому-то из друзей, он отмечал, что даже сошедший с небес ангел поразил бы его меньше, чем голос Прасковьи.

А голос у Жемчуговой действительно был удивительный. В 16 лет она уже считалась примой крепостного театра. Ей блестяще удавалось перевоплотиться на сцене в любую героиню, но, пожалуй, одним из самых выдающихся ее образов стала роль в опере «Самнитские браки». Чтобы посмотреть этот спектакль, в Кусково съезжались особы высочайшего уровня — среди зрителей были польский король Станислав II, шведский монарх Густав III… А императрицу Екатерину II голос крепостной дивы потряс настолько, что сразу после спектакля она подарила Жемчуговой перстень со своей руки.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1863

Источник: https://posmotrim.by/article/praskovya-zhemchugova.html

Странноприимный дом

Благодаря желанию Прасковьи Ивановны в Москве, на Сухаревке, был построен Странноприимный дом. года состоялась закладка будущего здания больницы. Автором проекта был ученик Баженова Елизвой Назаров. После смерти жены Николай Петрович решил перестроить наполовину законченное строение, чтобы сделать его более величественным и достойным памяти графини. Переработать проект было поручено Джакомо Кваренги. Архитектор работал над проектом не выезжая из Петербурга: его планы и чертежи, отсылаемые по почте, воплощали в жизнь крепостные архитекторы Шереметева Алексей Миронов, Григорий Дикушин и Павел Аргунов.

Архитектор работал над проектом не выезжая из Петербурга: его планы и чертежи, отсылаемые по почте, воплощали в жизнь крепостные архитекторы Шереметева Алексей Миронов, Григорий Дикушин и Павел Аргунов.Блок: 3/10 | Кол-во символов: 629

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Решающий момент в судьбе Прасковьи Жемчуговой

Скорее всего, Прасковья

После того разговора поведение Николая Шереметева радикально изменилось. Он образумился, занялся хозяйством, достроил усадьбу в Останкино, перевез туда театр и принял для себя решение, что если и женится когда-нибудь, то его супругой станет только Прасковья. Вся его родня и почти все знакомые посчитали его сумасшедшим, а многие вообще перестали с ним общаться. Но графа это не остановило.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 890

Источник: https://posmotrim.by/article/praskovya-zhemchugova.html

Мыльный пузырь при температуре -15 градусов Цельсия

Вы когда-нибудь видели, как выглядит замороженный мыльный пузырь? Если нет, то теперь у вас есть такая возможность благодаря польскому художнику Пабло Залуска (Pablo Zaluska), заморозившему обычный мыльный пузырь при температуре -15 градусов Цельсия. …

Блок: 4/21 | Кол-во символов: 378

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Павел I и фальшивые документы

В 1797 году Николай Шереметев предпринял попытку добиться высочайшего разрешения на брак с простолюдинкой. Павел I и граф были друзьями детства, и Шереметев однажды решил пригласить императора в Останкино на спектакль, где в главной роли блистала, разумеется, Прасковья Жемчугова. Царь был впечатлен талантом актрисы, но венчаться так и не позволил. И тогда граф пошел на обман. За взятку Жемчуговой сделали фальшивые документы, в которых значилось, что ее предок — польский шляхтич Якуб Ковалевский — попал в 60-е годы XVII века в плен к русским, а его потомки стали крепостными. Когда документы были готовы, граф дал вольную Прасковье и всей ее семье.

Павел I и граф были друзьями детства, и Шереметев однажды решил пригласить императора в Останкино на спектакль, где в главной роли блистала, разумеется, Прасковья Жемчугова. Царь был впечатлен талантом актрисы, но венчаться так и не позволил. И тогда граф пошел на обман. За взятку Жемчуговой сделали фальшивые документы, в которых значилось, что ее предок — польский шляхтич Якуб Ковалевский — попал в 60-е годы XVII века в плен к русским, а его потомки стали крепостными. Когда документы были готовы, граф дал вольную Прасковье и всей ее семье.

Примерно в то же время граф Шереметев был назначен обер-гофмаршалом и должен был отправляться в Петербург. С собой он забрал лучших актеров, и, разумеется, Прасковью. Но сырой столичный климат подкосил здоровье Жемчуговой — у нее начался туберкулез, петь она больше не могла. К тому же от всех переживаний тяжело заболел и Николай Шереметев. А как только поправился, распустил весь театр, назначив актрисам приданое (об этом его попросила Прасковья), и решил как можно скорее тайно обвенчаться с любимой. На престол к тому времени взошел Александр I, и требовалось снова запрашивать разрешение на брак.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1296

Источник: https://posmotrim.by/article/praskovya-zhemchugova.html

Роли в театре

Прасковья Жемчугова в роли Элианы

- Юбер, «Опыт дружбы» Андре Гретри

- Белинда, «Колония, или Новое селение» Антонио Саккини

- Луиза, «Дезертир» Пьера Монсиньи

- Лоретта, «Лоретта» Демеро-Де-Малзевилля

- Розетта, «Добрая дочка» Никколо Пиччини

- Анюта, «Тщетная предосторожность, или Перевозчик Кусковский» Колычёва

- Миловида, «Разлука, или Отъезд псовой охоты из Кускова»

- Роза, «Роза и Кола» Пьера Монсиньи

- Нина, «Нина, или Безумная от любви» Джованни Паизиелло

- Блондино, «Инфанта Дзаморы» Джованни Паизиелло

- Люсиль, «Ричард — Львиное Сердце» Андре Гретри

- Колетта, «Деревенский колдун» Жан-Жака Руссо

- Элиана, «Самнитские браки» Андре Гретри

- Алина, «Царица Голкондская» Пьера Монсиньи

- Зельмира, «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила» Осипа Козловского

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 755

Источник: https://ru. wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Венчание Прасковьи Жемчуговой и Николая Шереметева

Венчание состоялось осенью 1801 года в Москве, в храме Симеона Столпника на Поварской. Таинство совершилось в присутствии двух обязательных свидетелей: со стороны невесты в храм пришла ее подруга — Татьяна Шлыкова-Гранатова, а со стороны жениха, скорее всего, архитектор Джакомо Кваренги. В церковных документах отметили, что замуж выходит просто «девица Прасковия Ивановна дочь Ковалевская» — сословие ее указано не было.

Через два года тяжело больная графиня родила сына Дмитрия. Вскоре после этого Николай Шереметев все же добился от царя признания его брака законным, но Прасковья так и не успела узнать об этом. Через 20 дней после рождения ребенка она умерла, даже ни разу не взяв младенца на руки — сына ей только показывали издалека, опасаясь, что он может заразиться.

Молодой граф Дмитрий во многом повторил судьбу своих родителей. Стремился помогать бедным, не боялся отстаивать свои взгляды. Собирался выйти на Сенатскую площадь вместе со своими друзьями-декабристами, но не успел — по дороге упал с лошади. Женился молодой граф на своей родственнице — Анне Шереметевой, необыкновенно красивой, обладающей удивительным голосом, девушке. Известно, что ей весьма симпатизировал царь, но влюбленный Дмитрий не пожелал жертвовать своей любовью. Он вышел в отставку и уехал жить в Кусково. А его жена умерла, родив ему сына.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1394

Источник: https://posmotrim.by/article/praskovya-zhemchugova.html

Вечор поздно из лесочка

Вечор поздно из лесочка,

Я коров домой гнала.

Вниз спустилась к ручеечку,

Близ зеленого лужка.

Слышу, вижу — едет барин

С поля на буланой лошади,

Две собачки впереди,

Да два лакея позади.

Со мной барин поравнялся,

Бросил взгляд свой на меня,

Бросил взгляд свой на меня,

Да стал расспрашивать меня:

«Ты скажи, моя красотка,

Из которого села».

«Вашей милости крестьянка», —

Отвечала ему я.

Отвечала я ему,

Да господину своему.

«Не тебя ль, моя красотка,

Не к тому ты рождена!

Ты со вечера — крестьянка,

Завтра — будешь госпожа».

Как в Успенском во соборе

В большой колокол звонят, —

Нашу бедную крестьянку

Венчать с барином хотят.

Авторство этой песни приписывается Прасковье Жемчуговой.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 824

Источник: https://posmotrim.by/article/praskovya-zhemchugova.html

Необычный «галечный» пляж

В селе Териберка Мурманской области на побережье Баренцева моря есть вот такой пляж. Хоть с виду на фото он и выглядит, как обычный галечный пляж, но это не совсем так. Кстати, это самая северная точка России, куда можно свободно добраться на обычном автомобиле.А теперь обратите внимание на человека на фото: …

Блок: 6/21 | Кол-во символов: 377

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Литература

- Безсонов П. Прасковья Ивановна графиня Шереметева, её народная песня и родное село Кусково. — М., 1872. 92 с.

- Языков Д. Графиня Прасковья Ивановна Шереметева. — М., 1903. — 28 с.

- Елизарова Н. Крепостная актриса П. И. Ковалёва-Жемчугова — М., 1956 г.. — 32 с. (2-е изд. — 1969).

- Маринчик П. Недопетая песня: Необычайная жизнь П. И. Жемчуговой. — Л.; М., 1965. — 148 с.

- Жемчугова (Ковалева) Прасковья Ивановна// Театральная энциклопедия. Том 2. — М., 1963. — С. 671—672.

- Жемчугова (Ковалева) Прасковья Ивановна// Музыкальная энциклопедия. Том 2. — М., 1974. — С. 390—391.

- Исторический лексикон. Том 8. XVIII век. — М., 1996. — С. 301—307.

- Douglas Smith. The Pearl. A True Tale of Forbidden Love in Catherine the Great’s Russia. — New Haven: Yale University Press, 2008.

- Рогов А. Шереметев и Жемчугова. — Вагриус, 2007.

- Алексеева Адель. Колокольчик. — М.

,Малыш. 1988. — 32 с. — (Страницы истории нашей Родины)

,Малыш. 1988. — 32 с. — (Страницы истории нашей Родины)

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 917

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Раскол Христианской Церкви

В 1054 году римский папа Лев IX послал в Константинополь своих послов-легатов во главе с кардиналом Гумбертом для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось, и года в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Констант…

Блок: 7/21 | Кол-во символов: 397

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

О пользе чая с бергамотом

Медики рассказали о неожиданных полезных свойствах чая с бергамотом, о которых многие не знают. Этот напиток имеет ряд преимуществ для здоровья и самочувствия в целом.Употребление чая с бергамотом помогает улучшить активность пищеварительной системы, он противодействует расстройству желудка и способствует лечению кишечных проблем. Также в составе напитк…

Блок: 8/21 | Кол-во символов: 408

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Жительница США благодаря тесту на ДНК нашла 29 сестер и братьев

27-летняя жительница американского города Сан-Франциско решила пройти ДНК-тест, чтобы получше узнать о своей родословной. В результате она узнала, что нее есть 29 родных сестер и братьев, причем большинство из них живет в том же округе и штате.Шона Харрисон из Сан-Франциско всегда была единственным ребенком в семье, хотя и знала, что ее родители использ…

Блок: 9/21 | Кол-во символов: 446

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик (англ. Stanley Kubrick) появился на свет года в Нью-Йорке (США). С детства увлекался фотографией, что помогло ему уже в 17 лет получить место штатного фотографа в журнале «Look».В 1954 году совместно с продюсером Джеймсом Б.Харрисом Кубрик организовал собственную кинокомпанию. Первой работой Кубрика-режиссёра стала криминальна…

С детства увлекался фотографией, что помогло ему уже в 17 лет получить место штатного фотографа в журнале «Look».В 1954 году совместно с продюсером Джеймсом Б.Харрисом Кубрик организовал собственную кинокомпанию. Первой работой Кубрика-режиссёра стала криминальна…

Блок: 10/21 | Кол-во символов: 385

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Первые признаки тромба в сосудах

Ежегодно небольшой кровяной сгусток становится причиной сотен тысяч людей в связи с нарушением кровотока. Эксперты рассказали, как определить наличие тромба в сосудах, назвав первые признаки, на которые следует обращать внимание.Признаком появления тромбоза является отёк одной из конечностей. Если рука или нога изменились в объёме, а остальное тело нахо…

Блок: 11/21 | Кол-во символов: 415

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Идолы с масками в Перу

В городе Трухильо, Перу, находятся руины города Чан-Чан — археологическая зона, которая в 1986 году была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно пресс-релизу Министерства культуры, перуанские археологи обнаружили в одной из местных цитаделей удивительный проход, украшенный земляными рельефами, изображающими волны и пейзажи, а также роспи…

Блок: 12/21 | Кол-во символов: 405

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

«Усталая, стареющая мать» – стихотворение до глубины души

Цените матерей, родных и близких. Пока есть такая возможность.Скандалов, как огня, она боится,Усталая, стареющая мать…Ссутулившись, всегда на помощь мчится,Готова и встречать, и провожать.Её опека просто раздражает,Её расспросы лишние порой…Её невольно внуки обижают,И дети повторяют: «Дверь закрой!»И всем она участием мешает,Ложится поздно и встаёт чуть…

Блок: 13/21 | Кол-во символов: 440

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

«А Боги смеялись все утро и вечер…»

Прекрасное стихотворение о том, что всё случайное в нашей жизни – не случайно. А Боги смеялись все утро и вечерСмешила их фраза: «Случайная встреча»…Они от души, аж до слёз хохотали:Наивные люди! Вам шанс просто дали!Случайностей мало, счастливых – тем паче!Всю жизнь можно ждать, свято веря в удачу…А мы вас столкнули совсем не случайно,И что с вами будет…

А Боги смеялись все утро и вечерСмешила их фраза: «Случайная встреча»…Они от души, аж до слёз хохотали:Наивные люди! Вам шанс просто дали!Случайностей мало, счастливых – тем паче!Всю жизнь можно ждать, свято веря в удачу…А мы вас столкнули совсем не случайно,И что с вами будет…

Блок: 14/21 | Кол-во символов: 437

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Варка яиц по-японски

Завтрак должен быть не только вкусным, сытным и полезным, но еще и красивым. Яйца традиционно остаются одним из наиболее быстро готовящихся блюд. С его помощью всегда можно дополнить гарнир, лапшу, суп и даже бутерброд. Лучше всего яйца варить. Правда это занимает немало времени. Если только не использовать для решения вопроса один славный японский реце…

Блок: 15/21 | Кол-во символов: 403

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Как выглядит самый яркий родственник наших голубей

Трудно представить, что наши серые голуби могут быть ближайшими родственниками этой величавой птице, однако именно так это и есть. Веероносный венценосный голубь в природе живет исключительно в одном месте — на севере Новой Гвинеи — острова в Тихом океане. Но даже так они настолько редкие, что официально занесены в Красную книгу как уязвимый вид, находя…

Блок: 16/21 | Кол-во символов: 433

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Николай Бурляев: «И происходит девальвация культуры»

Если бы теперь выпало жить Тарковскому и Шукшину, то они вряд ли смогли бы выучиться на режиссёра, потому что им нечем было бы платить за обучение. А приходят обучаться за деньги те, кому вообще следовало бы держаться подальше от искусства. Но именно они как раз и приходят. Платят и получают дипломы кинематографистов и театральных режиссёров. И происход…

Блок: 17/21 | Кол-во символов: 435

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Полезные продукты при синдроме раздраженного кишечника

Медики из Германии перечислили полезные продукты при синдроме раздраженного кишечника. По словам врачей, эти пищевые изделия не только благоприятным образом влияют на пищеварительную систему, но и минимизируют газообразование.Синдром раздраженного кишечника не опасен, но сильно влияет на качество жизни. Людей с состоянием мучают спазмы в животе, метеори…

По словам врачей, эти пищевые изделия не только благоприятным образом влияют на пищеварительную систему, но и минимизируют газообразование.Синдром раздраженного кишечника не опасен, но сильно влияет на качество жизни. Людей с состоянием мучают спазмы в животе, метеори…

Блок: 18/21 | Кол-во символов: 437

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

«Poison» ChristianDior и офисно-ресторанный скандал

В 80-х годах прошлого века такое имя, как Кристиан Диор, было на слуху у каждого жителя тогдашней Европы. Однако опытный парфюмер столкнулся с невероятной проблемой, а именно – с невозможностью подчинить себе и завоевать американский рынок продукции.Вдохновившись уникальным решением, а также смелостью парфюмеров, создавших аромат «Опиум», он вместе со с…

Блок: 19/21 | Кол-во символов: 434

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Туннели и фрески в Теотиуакане

В археологической зоне Теотиуакан, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года, было сделано очередные два важные археологические открытия. Между пирамидами Солнца и Луны, в частности на площади Пласа-де-лас-Колумнас было найдено «четыре крупных археологических месторождения». По данным LaJornada, на этих месторождениях «сосредоточено более тысячи ке…

Блок: 20/21 | Кол-во символов: 413

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Юрий Айзеншпис. Российский музыкальный продюсер

Юрий Шмильевич Айзеншпис родился года в Челябинске, где находилась эвакуированная из Москвы во время Великой Отечественной войны его мать. Потом она вернулась в столицу. После школы Юрий поступил в Московский экономико-статистический институт, который окончил в 1968 году. Несмотря на специальность инженера, Айзеншпис выбрал карьеру в музыка…

Блок: 21/21 | Кол-во символов: 417

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1405830

Количество использованных доноров: 3

Информация по каждому донору:

- https://ru.

wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 5442 (27%)

wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 5442 (27%) - https://posmotrim.by/article/praskovya-zhemchugova.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 7158 (36%)

- https://cont.ws/@fkmrf123/1405830: использовано 18 блоков из 21, кол-во символов 7490 (37%)

Прасковья Жемчугова – крепостная актриса и жена миллионера

Русские победы

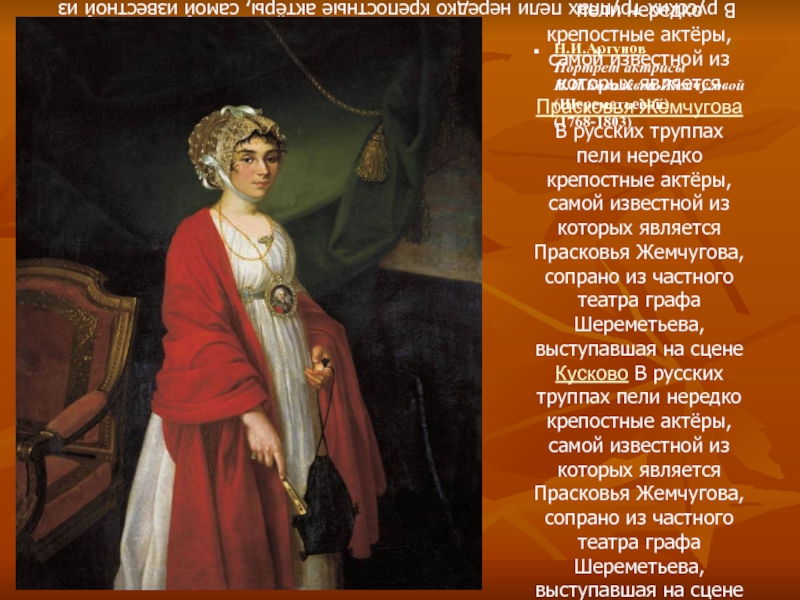

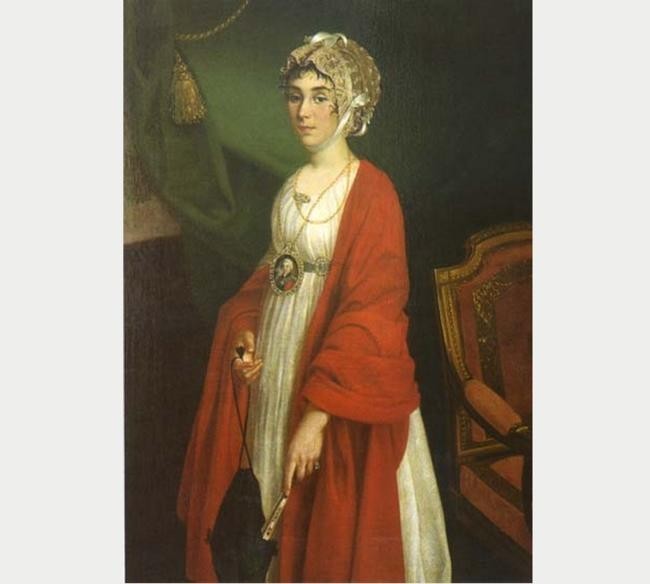

Николай Аргунов. Портрет Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой (1803)

Крепостная актриса стала женой одного из богатейших людей России, но богатства тратила не на предметы роскоши, а на помощь обездоленным

Кирилл Брагин

31 июля, 2017 15:00

Прасковья Ивановна Ковалёва родилась 20 (31) июля 1768 года в семье кузнеца. Простую крепостную девочку судьба наградила волшебным голосом и актерским дарованием. Ее необычайные музыкальные способности проявились еще в раннем детстве, поэтому в возрасте семи лет ее взяли в народный театр графов Шереметевых.

Прасковья быстро освоила нотную грамоту, игру на арфе и клавесине, выучила французский и итальянский языки, на них он говорила свободно. Успех пришел к ней в 1780 году, когда Параше шел всего тринадцатый год. В главной партии оперы Саккини «Колония, или Новое селение» она создала образ невинно страдающей, глубоко любящей девушки. В этом спектакле Прасковья появилась под новой фамилией Жемчугова. Фамилию ей и другим актерам крепостной труппы присвоил граф Николай Петрович. Девочка стала первой актрисой театра, и со временем ей удалось в полной мере раскрыть свои драматические способности.В опере Паизиелло «Инфанта Заморы» она проявила искусство перевоплощения, изображая то изящного юношу-пажа Блондина, то властную, гордую инфанту. Звездной ролью певицы стала роль саманитянки Элианы в опере Гретри «Браки саманитян», которую Жемчугова играла непрерывно более 12 лет. Посмотреть на игру Жемуговой, послушать ее волшебное лирико-драматическое сопрано, приезжали театралы из других городов, актриса вызывала восхищение российских самодержцев.

Посмотреть на игру Жемуговой, послушать ее волшебное лирико-драматическое сопрано, приезжали театралы из других городов, актриса вызывала восхищение российских самодержцев.

В жизни она была такой же страдающей и глубоко любящей, как и ее героини. История любви Прасковьи и графа Николая Шереметева – одна из самых светлых и печальных любовных историй. Граф, один из богатейших людей России, владелец более двухсот тысяч крепостных, мог перебирать невест, но полюбил крепостную. Он мог сделать Парашу своей наложницей, через это прошли многие красивые крепостные женщины, но миллионер Шереметев решил сделать ее законной супругой – любви все статусы покорны.

Он признавался, что его пленили не только красота, но и «украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие… привязанность к святой вере и усерднейшее богопочтение».

В 1798 году он дает ей и всей семье Ковалёвых вольную, и после получение Высочайшего разрешения и благословения на брак митрополита Платона, венчается с возлюбленной.

Граф придумал легенду о благородном происхождении Жемчуговой из польских шляхтичей Ковалевских, но это не могло изменить холодного отношения к ней «света». Особенно недовольны подобным альянсом и новоявленной графиней Шереметевой были родственники Николая Петровича.

Впрочем, графиней она пробыла недолго. Через два года после замужества Прасковья умерла, оставив мужу новорожденного сына.

Памятником ей в Москве стал странноприимный дом – ныне Институт скорой помощи имени Склифосовского. Его Николай Петрович начал строить еще при жизни жены и по ее настоянию. Актриса знала нужды простых людей, и когда у нее появилась возможность помогать людям, она всегда им помогала, невзирая на происхождение и достаток.Первый параграф устава Странноприимного дома гласил: «Оказывать помощь бедным и убогим, не спрашивая роду и племени».

И после смерти Жемчугова не оставила заботы о бедных. Все свои личные средства она завещала на пособия для неимущих невест, для семей нуждающихся ремесленников, на выкуп должников и погребение бедных.

Подпишитесь на нашу e-mail рассылкуПодписаться

Биография актрисы жемчугова, прасковья ивановна. Прасковья ивановна жемчугова-шереметева Прасковья ивановна

Крепостная, актриса, графиня.Прасковья Ивановна Жемчугова-Шереметьева

Deus conservat omnia… — Бог сохраняет все! — девиз с герба старинного русского графского рода Шереметевых.

С середины XVIII века среди дворянского сословия появилось увлечение – крепостной театр. Скука помещиков или погоня за модой стали тому причиной, но в то время в России крепостных театров было более двухсот. В основном, у помещиков в Москве и Петербурге, но были свои театры и у дворян в Нижнем Новгороде, Казани, Орле и других городах.

Все работники театра, включая и артистов, являлись собственностью театрального «директора», т.е. помещика. Жизнь крестьянина, попавшего с «пашни» в труппу театра не становилась свободней. Люди продолжали подвергаться истязаниям, труппу в полном составе или по одиночке могли распродать, разделив родных. Несмотря на все эти ужасы крепостничества, имена некоторых талантливых артистов из крепостных театров сохранились в истории. Например Михаил Щепкин, или Прасковья Жемчугова.

Ланкре Н. «Танцовщица Камарго». 1730-е гг.

Прасковья Жемчугова, безусловно, была талантлива, но сколько их прекрасных, гениальных русских актрис канули в Лету только потому, что не смогли обрести всесильного покровителя. Поэтому, если и считать Жемчугову символом, то скорее, почти чудесным — как может повезти женщине, от рождения имеющей только неплохие природные данные.

У Жемчуговой было в жизни все — любимое дело, в котором она вознеслась на пьедестал славы, любимый человек, который души в ней не чаял, и по воле которого стала владелицей бессметных богатств. Но, увы, обладая всеми возможными и невозможными земными ценностями, она угасла молодой.

Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова — Национальный художественный музей Республики Беларусь

Будущая великая актриса родилась 31 июля 1768 года в семье крепостного кузнеца Ивана Степановича Ковалёва- «холопа Ивашки». Фамилия «Ковалёв» происходит от ремесла отца Прасковьи, кузнеца (коваля). Иван Степанович, заработавший от условий труда туберкулёз позвоночника и горб, невесёлую жизнь крепостного «услащал» водочкой. Семья Параши Ковалёвой принадлежала графам Шереметьевым

Фамилия «Ковалёв» происходит от ремесла отца Прасковьи, кузнеца (коваля). Иван Степанович, заработавший от условий труда туберкулёз позвоночника и горб, невесёлую жизнь крепостного «услащал» водочкой. Семья Параши Ковалёвой принадлежала графам Шереметьевым

Фамилия Шереметевых -одна из самых богатых и знатных семей России. Графу Петру Борисовичу Шереметеву Ковалёвы достались в качестве приданного после женитьбы на княгине Варваре Черкасской, одной из богатейших невест своего времени.

У Параши Ковалёвой обнаружился певческий талант, и уже в шесть (восемь) лет ее взяли в усадьбу, как будущую актрису. Девочку учили сценическому мастерству, танцам, музыке, игре на арфе и клавесине, иностранным языкам.

Семейное предание гласит, что молодой граф,сын Петра Шереметева Николай, только что приехавший из Европы — влюбился в Парашу с первого взгляда. Это не соответствует действительности, поскольку к тому моменту Петру Шереметьеву было 22 года, а девочке шесть лет.

Иван Аргунов. Портрет графа Николая Петровича Шереметева в детстве. 1750

Граф Шереметев Николай Петрович в мундире Преображенского полка

Видимо, в тот момент Николай Шереметев увлёкся необыкновенным талантом Параши, которую мечтал сделать великой актрисой.

В 11 лет состоялся её дебют в роли служанки в опере Гретри «Опыт дружбы». На сцену она вышла под именем Прасковьи Горбуновой — и этот «псевдоним» появился благодаря отцу и его горбу. Спустя год Прасковья стала Жемчуговой — граф Шереметев решил сделать имена своих актрис и актёров более благозвучными.

граф Николай Петрович Шереметев

Н.И. Аргунов Портрет П.И. Ковалевой-Жемчуговой. Около 1803 г. Собрание Государственного исторического музея

В 1781 году Прасковья Жемчугова становится уже не просто подающей надежды, а одной из лучших актрис России, сыграв Лизу в комической опере Монсиньи «Дезертир».

В 1785 году актриса впервые сыграла роль, которая стала её звёздной, — роль Элианы в опере Гретри «Самнитские браки».

Театральные костюмы. Эскизы Марианны Карцингер

Портрет графини А. П. Шереметевой в карусельном костюме

Слава об этом спектакле крепостного театра Шереметевых оказалась настолько громкой, что 30 июня 1787 года на Жемчугову и «Самнитские браки» приехала смотреть сама императрица Екатерина Великая. Это представление давалось в только что открытом здании театра в усадьбе Кусково.

Восхищённая игрой Прасковьи Жемчуговой, императрица подарила крепостной звезде алмазный перстень со своей руки.

Сестра графа Николая Петровича Шереметева. Изображена в театральной роли. Члены семьи тоже принимали участие в театральных постановках.Художник Пьетро Ротари 1760 год. Гос.Русский музей

Прасковья, хрупкая и застенчивая красавица с большими и ясными глазами обладая утончёнными манерами, присущими благородному сословию, продолжала блистать в театре. Покоренный ей и ее искусством, граф Николай Шереметьев был по настоящему влюблен в свою «звезду».

19-летняя прима театра стала фавориткой своего барина.

В 1788 году умирает старый граф Пётр Шереметев. Все его несметные богатства и более двухсот тысяч крестьян Перешли к сыну. На несколько месяцев Николай Петрович ударился в беспробудное пьянство и разгул. Нашёлся только один человек, который смог остановить графа. Это была Жемчугова.

Хрупкая театральная звезда неожиданно проявила мужскую хватку. Она сумела не только взять на себя управление театром, но и вытащить возлюбленного из запоев.

Николай Аргунов. Портрет Прасковьи Жемчуговой-Шереметевой.

Николай Шереметев был покорён теперь не только красотой и талантом, но и силой духа девушки. Он зажил с ней, как с женой, в отдельном доме, не обращая внимания на разницу в возрасте и пересуды окружающих. Неизвестно, когда именно граф без памяти влюбился в свою актрису. Скорее всего, когда Прасковье было 15 или 16 лет. Именно тогда Николай признался в одном из писем: «Не женюсь ни на ком, кроме неё». Наследник крупнейшего состояния (одних крепостных насчитывалось 200 тыс. душ), самый завидный жених Москвы — родственники пытались объявить его сумасшедшим. В их любовь не верили, обвиняли в разврате. Но хуже сплетен стал туберкулёз, проявившийся у актрисы.

Наследник крупнейшего состояния (одних крепостных насчитывалось 200 тыс. душ), самый завидный жених Москвы — родственники пытались объявить его сумасшедшим. В их любовь не верили, обвиняли в разврате. Но хуже сплетен стал туберкулёз, проявившийся у актрисы.

Усадьба Останкино г.Москва

В 1795 году был открыт новый театр Шереметева во дворце Останкино. Глубина новой, двадцатичетырехметровой сцены дала возможность широко развернуть эффектные массовые картины. Выписанные из Парижа театральные машины позволяли производить быстрые, почти бесшумные перемены — после спектакля, когда зрители возвращаются в фойе, рабочие сцены в течении 20-30 минут превращают театр в огромный бальный зал.

План нижнего этажа большого дома (театра) до переделки его в 1796-98 годов.

А. Миронов. 90-е годы 18 века.

Схематическое изображения конструкции театрального зала. Обработка иллюстрации в векторной технологии.

В центре балкона, там, где между колоннами располагалась ложа графа, убирался балдахин и парапет, и на его месте размещали ступени центральной лестницы. По ней из картинной галереи зрители спускались в театр и поражались его чудесному превращению. Думаю, у вас хватит воображения представить море свечей на люстрах и канделябрах, музыкантов оркестра, ливреи лакеев и, конечно же, роскошь нарядов гостей графа.

Все в новом театре выглядело не хуже, а может быть, даже и лучше, чем на придворной сцене Эрмитажа. Строился он графом ради своей возлюбленной, и там она сыграла свои последние в карьере спектакли. На открытии дворца Прасковья исполнила роль турчанки Зельмиры в опере «Взятие Измаила».

П. И. Жемчугова — в роли Элианы («Браки Самнитян» А. Гретри).неизв. худож. XVIII в.

В 1797 году она в последний раз вышла на сцену в своей лучшей роли Элианы. Болезнь заставила прекратить карьеру, но в жизни Прасковьи случилось и радостное событие — взошедший на престол император Павел I, с которым граф Шереметев был дружен с молодости, неофициально «благословил» отношения графа и крепостной актрисы.

Графу Шереметеву был пожалован титул обер-гофмаршала, и он вместе с Прасковьей переехал в Петербург.

Однако климат плохо сказывался на здоровье актрисы, обострился туберкулёз. Не видя существование своего театра без Жемчуговой в роли примы, он закрыл его, выдав актрисам приданное.

В 1798 году 47-летний граф Николай Шереметев решился на то, чтобы официально жениться на Прасковье Жемчуговой. Втайне он заказал подложные документы, из которых следовало, что якобы предком актрисы был польский дворянин Ковалевский, попавший в русский плен и ставший крепостным. В декабре 1798 года семья Прасковьи Жемчуговой получила вольную.

Графа поддержал митрополит Платон, который благословил брак с бывшей крепостной. Священник руководствовался не сословными принципами, а простой логикой — не могут быть простым блудом многолетние (17 лет) отношения двух людей, к тому времени прославившихся на ниве благотворительности.

Храм Симеона Столпника на Поварской

6 ноября 1801 года в Москве, в храме Симеона Столпника на Поварской, протоиерей Фёдор Малиновский провёл обряд венчания графа Николая Петровича Шереметева и Прасковьи Ивановны Жемчуговой.

Венчание было тайным, и после него молодожёны убыли в Петербург. Граф старательно готовил свет к тому, чтобы тот принял Прасковью в качестве графини.

Боровиковский Владимир «Портрет графа Н.П.Шереметева»

Портрет графини П.Шереметевой Аргунов Иван Петрович

Несмотря на подорванное туберкулёзом здоровье Прасковья Жемчугова всё-таки забеременела, Николай Петрович решил заказать её парадный портрет, который должен был засвидетельствовать перед высшим сословием её утверждение в роли графини Шереметевой.

Этот знаменитый портрет кисти художника Николая Аргунова хранится ныне в Центральном театральном музее имени Бахрушина.

Николай Иванович Аргунов Портрет графа Дмитрия Николаевича Шереметева 1804 г.

3 февраля 1803 года Прасковья подарила мужу наследника, которого назвали Дмитрием. Но спустя двадцать дней, так и не оправившись от родов, Прасковья Ивановна Жемчугова, графиня Шереметева, скончалась. Ей было всего 34 года.

Но спустя двадцать дней, так и не оправившись от родов, Прасковья Ивановна Жемчугова, графиня Шереметева, скончалась. Ей было всего 34 года.

Николай Петрович Шереметев пережил супругу на шесть лет. Хоронили одного из богатейших людей России в простом гробу. По воле усопшего, все деньги на богатое погребение были розданы бедным.

Вот слова из его завещания:

«В жизни у меня было всё. Слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом я не нашел упокоения.

Помни же, что жизнь быстротечна, и лишь благие дела мы можем взять с собой за двери гроба»

Граф Дмитрий Николаевич Шереметьев -сын Прасковьи и Николая Шереметьевых

Император Александр I признал остававшийся в тайне брак графа и актрисы законным, а младенца Дмитрия — законным наследником титула графа Шереметева. Их сын, граф Дмитрий Николаевич Шереметев, благотворитель и меценат, человек со странностями по мнению общества имел свою тайну в жизни, которая также связана с печальной историей уже его любви.

Бог сохраняет все! — девиз с герба старинного русского графского рода Шереметевых.

Бог сохранил нам память о тех событиях.

Прасковья Жемчугова не забывала о своем происхождении. Она занималась благотворительностью, ездила на Сухаревскую площадь, чтобы подать милостыню нищим. Прасковья Жемчугова уговорила графа построить общедоступную больницу для бедных — Странноприимный дом. Он был заложен 28 июня 1792 года, в день рождения графа Николая Шереметева.

Сохранились и шереметевские усадьбы и дворцы — Кусково, Останкино, Остафьево, Вороново, Фонтанный дворец в Петербурге и конечно же знаменитый Странноприимный дом на Садовом Кольце, частично перестроеный, поскольку граф хотел сделать его достойным памятником в честь своей большой любви в память о его скоропостижно скончавшейся супруге графине-актрисе Прасковье Шереметевой. Странноприимный дом ныне известен как НИИ скорой помощи имени Склифософского.

Странноприимный дом

Историй о том, как богач влюбляется в бедную девушку, несть числа. Достаточно их было и в крепостной России: немало состоятельных господ благословляло своим вниманием простолюдинок и щедро их одаривало. Но история любви графа Николая Шереметева к дочке кузнеца Прасковье Ковалевой стоит особняком. Начать хотя бы с того, что Шереметевы были просто баснословно богаты — поговаривали, что фамилию свою они получили от Андрея Беззубцева (предка семьи Шереметевых), жившего на широкую ногу, которого прозвали Шереметя — «ширь иметя». Сотни тысяч (!) крепостных, чуть ли не миллион десятин земли, роскошные имения и — как любимая безделица — фамильный театр из крепостных в Кусково, которых отобрали еще в детстве за особые таланты из всех шереметевских волостей.

Достаточно их было и в крепостной России: немало состоятельных господ благословляло своим вниманием простолюдинок и щедро их одаривало. Но история любви графа Николая Шереметева к дочке кузнеца Прасковье Ковалевой стоит особняком. Начать хотя бы с того, что Шереметевы были просто баснословно богаты — поговаривали, что фамилию свою они получили от Андрея Беззубцева (предка семьи Шереметевых), жившего на широкую ногу, которого прозвали Шереметя — «ширь иметя». Сотни тысяч (!) крепостных, чуть ли не миллион десятин земли, роскошные имения и — как любимая безделица — фамильный театр из крепостных в Кусково, которых отобрали еще в детстве за особые таланты из всех шереметевских волостей.

Справедливости ради надо отметить, что на в ХVIII в. крепостной театр был чем-то сродни тюрьме. Одни во время домашних представлений записывали оговорки актеров, чтобы в антракте зрители за бокалом шампанского насладились воплями провинившегося, которого барин собственноручно порол. Другие пользовались труппой, как гаремом, а надоевших продавали, как скотину: в Санкт-Петербургских ведомостях легко можно было легко найти по сходной цене актерку в разделе объявлений. Заболевшим актрисам было и вовсе невмоготу: два из семи прудов вокруг Останкино назывались «прудами актерок».

А вот семья Шереметевых в этом отношении слыла странной: старый граф актерам платил жалованье, обращался по имени и отчеству, а заболевших лечили лучшие доктора. Шереметев-младший, Николай Петрович пошел ещё дальше — он заявил отцу, что ни государственная, ни военная службы его не прельщают, а желательно бы ему заняться «забавами театральными». Шереметев-старший ради чада своего был на всё согласным.

От Параши Ковалёвой до Прасковьи Жемчуговой.

Сказано — сделано. Николай Петрович лично отобрал самых голосистых девчонок из холопок, а в числе которых была восьмилетняя дочка местного кузнеца Ковалева — Параша. Её удивительный голос завораживал уже тогда — невзрачная худышка (красавицей она так и не станет) преображалась на сцене, и молодой Шереметев в восторге взял ее на полный пансион и сам контролировал её обучение. Он даже выписал из-за границы знаменитого учителя музыки и лично аккомпанировал на клавикордах. Для своих актеров утонченный граф придумал изысканные фамили: они стали Яхонтовыми и Бирюзовыми, а Параше дали звучное Прасковья Жемчугова — предание гласит, что такую фамилию она получила, когда однажды в пруду усадьбы нашли маленькую жемчужину.

Он даже выписал из-за границы знаменитого учителя музыки и лично аккомпанировал на клавикордах. Для своих актеров утонченный граф придумал изысканные фамили: они стали Яхонтовыми и Бирюзовыми, а Параше дали звучное Прасковья Жемчугова — предание гласит, что такую фамилию она получила, когда однажды в пруду усадьбы нашли маленькую жемчужину.

Открытие нового театра состоялось 30-го июня 1787-го года, когда Шереметевых посетила Екатерина II. Царицу столь поразил талант Прасковьи Жемчуговой, что она преподнесла девушке перстень с бриллиантами. С тех пор в Кусково наезжали самые важные гости, чтобы насладиться увлекательными представлениями и выразить своё восхищение талантом главной примы — «жемчужине самоцветов шереметевских». Николай был очень горд, справедливо считая Прасковью личным открытием, но никем иным, кроме как покровителем юного таланта не был. Он был великим мотом и повесой, амурные приключения его манили куда больше, чем дела многочисленных поместий, а в Кусково, к слову, его всегда ждала любовница — такая же крепостная актёрка, Анна Буянова-Изумрудова. Казалось, ничто не могло омрачить течение разгульной жизни молодого графа, но…

Барская канарейка.

После смерти старого графа Шереметева в октябре 1788-го, Николаю Петровичу достались несметные богатства. Граф ударился в запой, забросив и дела, и театр. Лишь изредка, в минуты просветления он распоряжался поставить что-нибудь из европейского репертуара. Однажды выбор пал на оперу «Взятие Измаила», в которой Прасковья играла турчанку Зельмиру, полюбившую русского. И когда со сцены полилось:

Все в свете позабыть хочу я для тебя, любовник, друг, и муж, и просветлитель мой, жизнь новую приму, соединясь с тобой,

Граф будто очнулся от дурного сна.

32-летний граф, менявший фавориток почти каждую ночь, словно впервые рассмотрел девушку. И пусть это не было любовью с первого взгляда, но это была взаимная, настоящая любовь.

В свете подобным отношениям никто не удивлялся — и никто никого не осуждал. К Шереметеву это не относилось. Когда в 1797-ом году в звании обергофмаршапа императорского двора граф переехал в Петербург, о его романе судачили все кому не лень. Ведь граф не просто открыто жил с холопкой, он поселил ее в своем доме, и знатные гости вынуждены были, бывая в гостях, раскланиваться с простолюдинкой. Родню безумно беспокоило, что граф непомерно тратит на спектакли и подарки для Прасковьи: ведь для своей возлюбленной Николай Шереметев построил «русский Версаль» в Останкино «цвета нимфы во время зари», с лучшими сценическими «машинериями» ветра, дожды и грома — такого свет еще не видывал!

К Шереметеву это не относилось. Когда в 1797-ом году в звании обергофмаршапа императорского двора граф переехал в Петербург, о его романе судачили все кому не лень. Ведь граф не просто открыто жил с холопкой, он поселил ее в своем доме, и знатные гости вынуждены были, бывая в гостях, раскланиваться с простолюдинкой. Родню безумно беспокоило, что граф непомерно тратит на спектакли и подарки для Прасковьи: ведь для своей возлюбленной Николай Шереметев построил «русский Версаль» в Останкино «цвета нимфы во время зари», с лучшими сценическими «машинериями» ветра, дожды и грома — такого свет еще не видывал!

Каждый день графу доставляли гневные письма с требованием порвать постыдную связь с «крепостной выскочкой». Тогда граф отстранился от всех родственников — он всегда был вспыльчивого нрава и не умел прощал оскорблений.

Мало того, он привез любимую на спектакль, который ставили сами… знатные господа. В результате от пары все отводили взгляды, не желая принимать крепостную актерку равной себе, а графа стали считать безумцем, впавшим в зависимость от хитрой девки. Когда в 1798-ом году Николай Петрович дал Прасковье вольную, от него все отвернулись, сделав изгоем, — с тех пор за глаза его звали сумасшедшим.

Сколько бы ни пытался Шереметев заботой и уважением, ничто не давалось им легко. На спектаклях гости всячески издевались над Прасковьей почти в лицо. Дворовые тоже не отставали. Хотя при барине обращались к девушке учтиво. Злой люд называл её «барскою канарейкою», что считалось прозвищем куда более стыдным, чем любовница.

Пророчество вещуньи.

От издевок и травли, да еще от гиблого петербургского климата Прасковья начала увядать. У нее нашли туберкулез. Врачи строго-настрого запретили петь. Но, рискуя своим здоровьем, девушка все равно выходила на сцену — без подмостков она никак не могла. А граф все чаще задумывался над тем, чтобы устроить их жизнь «как должно».

Я питал к ней чувствования самые нежные, — писал граф, — наблюдая украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность.

Сии качества… заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою. Постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная, нежная…

Но Павел I даже для друга детства не пошел на уступки: потомку такого знатного рода непристойно жениться на крепостной девке.

Лишь после коронации молодого императора Александра I счастье улыбнулось — император сказал, что граф Николай Петрович Шереметев волен жениться когда на ком угодно.

Судьба отпустила молодожёнам только два года жизни в законном браке. В 1802-ом году обрадованный граф узнал, что Прасковья ждет ребенка. Правда, здоровье ее с каждым днём становилось всё слабее, но она скрывала недомогание, пряча боль за улыбкой, искренне считала себя счастливой, продолжая петь. Легенда гласит, что, будучи беременной, Прасковья взялась сразу за две роли — Клеопатры и Офелии, чтобы после рождения ребёнка выйти на сцену. Однажды к ней явилась останкинская вещунья, легенды о которой Параша слышала с детства. «Не берись за две роли сразу. И там и там покойницы, а где на сцене две покойницы — там быть и третьей наяву. Есть такое заклятье», — промолвила провидица и пропала.

Слова ее были пророческими.

Ускользающая тень.

Прасковья родила З-го февраля 1803 г., но после тяжелых родов уже не вставала. Опасаясь заразить малютку, она просила в бреду, чтобы ей только позволили услышать голос своего чада. Подруги подносили малыша к дверям спальни, и несчастная, заслышав его плач, зсыпала тяжким сном.

Прасковья Жемчугова-Шереметева умерла через несколько надаель после рождения сына. Она уша в свои неполные 35, так и не увидев новорожденного. На похоронах присутствовали актёры и седой от горя муж с младенцем на руках. Из господ никто на похороны не пришёл.

Прасковья покоится в в Александро-Невской Лавре в фамильном склепе Шереметевых. На плите высечена эпитафия:

Храм добродетели душа ее была,

Мир, благочестие и вера в ней жила,

В ней чистая любовь,

В ней дружба обитала...

Выдя из усыпальницы, граф упал без чувств и долго пролежал в беспамятстве.

Умирая, жена наказывала мужу заботиться о бедных. Он строго следовал ее воле: помогал нищим, назначил капитал на выдачу приданого бедным невестам, выстроил Странноприимный дом (НИИ скорой помощи имени Склифосовского), чей устав гласил: «Оказывать помощь бедным и убогим, не спрашивая роду и племени»… За добрые дела, которым Шереметев посвящал все своё время, он получил прозвище «граф Милосердов».

И только самые близкие знали, где его измученная душа находила успокоение до последнего вздоха. В саду, где любила гулять жена, граф просиживал долгими часами…

Николаю Петровичу суждено было пережить любимую на шесть лет. Он упокоился рядом с женой, а все деньги, положенные на богатые похороны, завещал раздать бедным. Своему сыну граф оставил письмо, где сопутствующую богатству гордыню называл безумным пороком.

Для героев нашей истории театр – это вся их жизнь, где добрая сказка о Золушке и Принце плавно с театральных подмостков перешла в реальную жизнь, навеки объединив две судьбы в одну. Золушка – крепостная актриса Прасковья Ивановна Ковалёва-Жемчугова. Принц – граф Николай Петрович Шереметьев.

Историй о том, как богач влюбляется в бедную девушку, не счесть числа.

Достаточно их было и в крепостной России: немало состоятельных господ благословляло своим вниманием простолюдинок и щедро их одаривало. Но история любви графа Николая Шереметева к дочке кузнеца Прасковье Ковалевой стоит особняком. Начать хотя бы с того, что Шереметевы были просто баснословно богаты — поговаривали, что фамилию свою они получили от Андрея Беззубцева (предка семьи Шереметевых), жившего на широкую ногу, которого прозвали Шереметя — «ширь иметя». Сотни тысяч (!) крепостных, чуть ли не миллион десятин земли, роскошные имения и — как любимая безделица — фамильный театр из крепостных в Кусково, которых отобрали еще в детстве за особые таланты из всех шереметевских волостей.

Справедливости ради надо отметить, что на Руси-матушке в ХVIII в. крепостной театр был чем-то сродни тюрьме. Одни во время домашних представлений записывали оговорки актеров, чтобы в антракте зрители за бокалом шампанского насладились воплями провинившегося, которого барин собственноручно порол. Другие пользовались труппой, как гаремом, а надоевших продавали, как скотину: в Санкт-Петербургских ведомостях легко можно было легко найти по сходной цене актерку в разделе объявлений. Заболевшим актрисам было и вовсе невмоготу: два из семи прудов вокруг Останкино назывались «прудами актерок».

А вот семья Шереметевых в этом отношении слыла странной: старый граф актерам платил жалованье, обращался по имени и отчеству, а заболевших лечили лучшие доктора.

Шереметев-младший, Николай Петрович пошел ещё дальше — он заявил отцу, что ни государственная, ни военная службы его не прельщают, а желательно бы ему заняться «забавами театральными». Шереметев-старший ради чада своего был на всё согласным.

От Параши Ковалёвой до Прасковьи Жемчуговой.

Сказано — сделано. Николай Петрович лично отобрал самых голосистых девчонок из холопок, а в числе которых была восьмилетняя дочка местного кузнеца Ковалева — Параша. Её удивительный голос завораживал уже тогда — невзрачная худышка (красавицей она так и не станет) преображалась на сцене, и молодой Шереметев в восторге взял ее на полный пансион и сам контролировал её обучение. Он даже выписал из-за границы знаменитого учителя музыки и лично аккомпанировал на клавикордах. Для своих актеров утонченный граф придумал изысканные фамили: они стали Яхонтовыми и Бирюзовыми, а Параше дали звучное Прасковья Жемчугова — предание гласит, что такую фамилию она получила, когда однажды в пруду усадьбы нашли маленькую жемчужину.

Открытие нового театра состоялось 30-го июня 1787-го года, когда Шереметевых посетила Екатерина II. Царицу столь поразил талант Прасковьи Жемчуговой, что она преподнесла девушке перстень с бриллиантами. С тех пор в Кусково наезжали самые важные гости, чтобы насладиться увлекательными представлениями и выразить своё восхищение талантом главной примы — «жемчужине самоцветов шереметевских». Николай был очень горд, справедливо считая Прасковью личным открытием, но никем иным, кроме как покровителем юного таланта не был. Он был великим мотом и повесой, амурные приключения его манили куда больше, чем дела многочисленных поместий, а в Кусково, к слову, его всегда ждала любовница — такая же крепостная актёрка, Анна Буянова-Изумрудова. Казалось, ничто не могло омрачить течение разгульной жизни молодого графа, но…

С тех пор в Кусково наезжали самые важные гости, чтобы насладиться увлекательными представлениями и выразить своё восхищение талантом главной примы — «жемчужине самоцветов шереметевских». Николай был очень горд, справедливо считая Прасковью личным открытием, но никем иным, кроме как покровителем юного таланта не был. Он был великим мотом и повесой, амурные приключения его манили куда больше, чем дела многочисленных поместий, а в Кусково, к слову, его всегда ждала любовница — такая же крепостная актёрка, Анна Буянова-Изумрудова. Казалось, ничто не могло омрачить течение разгульной жизни молодого графа, но…

После смерти старого графа Шереметева в октябре 1788-го, Николаю Петровичу достались несметные богатства. Граф ударился в запой, забросив и дела, и театр. Лишь изредка, в минуты просветления он распоряжался поставить что-нибудь из европейского репертуара. Однажды выбор пал на оперу «Взятие Измаила», в которой Прасковья играла турчанку Зельмиру, полюбившую русского. И когда со сцены полилось:

Все в свете позабыть хочу я для тебя, любовник, друг, и муж, и просветитель мой, жизнь новую приму, соединяясь с тобой, — граф будто очнулся от дурного сна.

32-летний граф, менявший фавориток почти каждую ночь, словно впервые рассмотрел девушку. И пусть это не было любовью с первого взгляда, но это была взаимная, настоящая любовь.

В свете подобным отношениям никто не удивлялся — и никто никого не осуждал. К Шереметеву это не относилось. Когда в 1797-ом году в звании обергофмаршала императорского двора граф переехал в Петербург, о его романе судачили все кому не лень. Ведь граф не просто открыто жил с холопкой, он поселил ее в своем доме, и знатные гости вынуждены были, бывая в гостях, раскланиваться с простолюдинкой. Родню безумно беспокоило, что граф непомерно тратит на спектакли и подарки для Прасковьи: ведь для своей возлюбленной Николай Шереметев построил «русский Версаль» в Останкино «цвета нимфы во время зари», с лучшими сценическими «машинериями» ветра, дождя и грома — такого свет еще не видывал!

Каждый день графу доставляли гневные письма с требованием порвать постыдную связь с «крепостной выскочкой». Тогда граф отстранился от всех родственников — он всегда был вспыльчивого нрава и не умел прощал оскорблений.

Мало того, он привез любимую на спектакль, который ставили сами… знатные господа. В результате от пары все отводили взгляды, не желая принимать крепостную актерку равной себе, а графа стали считать безумцем, впавшим в зависимость от хитрой девки. Когда в 1798-ом году Николай Петрович дал Прасковье вольную, от него все отвернулись, сделав изгоем, — с тех пор за глаза его звали сумасшедшим.

Сколько бы ни пытался Шереметев заботой и уважением, ничто не давалось им легко. На спектаклях гости всячески издевались над Прасковьей почти в лицо. Дворовые тоже не отставали. Хотя при барине обращались к девушке учтиво. Злой люд называл её «барскою канарейкою», что считалось прозвищем куда более стыдным, чем любовница.

Пророчество вещуньи.

От издевок и травли, да еще от гиблого петербургского климата Прасковья начала увядать. У нее нашли туберкулез. Врачи строго-настрого запретили петь. Но, рискуя своим здоровьем, девушка все равно выходила на сцену — без подмостков она никак не могла. А граф все чаще задумывался над тем, чтобы устроить их жизнь «как должно».

Я питал к ней чувствования самые нежные, — писал граф, — наблюдая украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества… заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою. Постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная, нежная…

Но Павел I даже для друга детства не пошел на уступки: потомку такого знатного рода непристойно жениться на крепостной девке.

Лишь после коронации молодого императора Александра I счастье улыбнулось — император сказал, что граф Николай Петрович Шереметев волен жениться когда на ком угодно.

Судьба отпустила молодожёнам только два года жизни в законном браке. В 1802-ом году обрадованный граф узнал, что Прасковья ждет ребенка. Правда, здоровье ее с каждым днём становилось всё слабее, но она скрывала недомогание, пряча боль за улыбкой, искренне считала себя счастливой, продолжая петь. Легенда гласит, что, будучи беременной, Прасковья взялась сразу за две роли — Клеопатры и Офелии, чтобы после рождения ребёнка выйти на сцену. Однажды к ней явилась останкинская вещунья, легенды о которой Параша слышала с детства. «Не берись за две роли сразу. И там и там покойницы, а где на сцене две покойницы — там быть и третьей наяву. Есть такое заклятье», — промолвила провидица и пропала.Слова ее были пророческими.

Ускользающая тень.

Прасковья родила в феврале 1803 г., но после тяжелых родов уже не вставала. Опасаясь заразить малютку, она просила в бреду, чтобы ей только позволили услышать голос своего чада. Подруги подносили малыша к дверям спальни, и несчастная, заслышав его плач, засыпала тяжким сном.

Любимая жена графа Шереметева скончалась в петербургском Фонтанном доме 7 марта (23 февраля по ст.стилю) 1803 года, на двадцатый день от рождения ее сына. Ей было всего тридцать четыре года. Из знати на похороны никто не пришел — господа не пожелали признать покойную крепостную графиней. В последний путь Парашу провожали актеры, музыканты театра, слуги поместья, крепостные и поседевший от горя мужчина с младенцем на руках.

Ныне Прасковья Ивановна Жемчугова-Шереметева покоится в Александро-Невской лавре в фамильном склепе графов Шереметевых.

Все свои личные средства и драгоценности она завещала осиротевшим детям и бедным невестам на покупку приданого. Николай Петрович строго следил за выполнением завещания и сам до конца жизни постоянно помогал калекам и обездоленным. В своем московском дворце он основал знаменитую Шереметевскую больницу, которая в настоящее время больше известна, как Институт скорой помощи им. Склифосовского.

Николай Петрович Шереметев скончался через шесть лет после супруги,14 января 1809 года в Москве. Был похоронен в Петербурге в фамильной усыпальнице графов Шереметевых в Александро-Невской Лавре.

В «Завещательном письме» сыну граф написал о Прасковье Ивановне: «… Я питал к ней чувствования самые нежные… наблюдая украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества… заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою…»

Что бормочешь ты, полночь наша?

Все равно умерла Параша,

Молодая хозяйка дворца.

Тянет ладаном из всех окон,

Срезан самый любимый локон,

И темнеет овал лица.

Анна Ахматова

Всякая сказка рождается из были — так или иначе. Поэтому неудивительно, что иногда жизнь напоминает сюжет, взятый будто из детской книжки. Например: полюбил знатный принц прекрасную, но бедную девушку, и так сильна была эта любовь, что плюнул он на предрассудки и женился на ней. Ну, пусть не принц, а граф. И жили они вместе недолго. Зато счастливо.

Deus conservat omnia… — Бог сохраняет все! — девиз с герба старинного русского графского рода Шереметевых. Тех самых Шереметевых, которых большинство помнит благодаря трогательной истории любви богатого графа Николая Петровича Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой.

Дмитрий Николаевич Шереметев (1803—1871), сын графа Николая Петровича Шереметева и Прасковьи Ивановны Ковалевой, по сцене Жемчуговой, бывшей крепостной актрисы театра. В неполные 6 лет остался круглым сиротой. После смерти графа Николая Петровича Шереметева вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, в знак его былой дружбы с Павлом I, берет Дмитрия под свое особое покровительство. Опекунов и воспитателей наследника огромного состояния подбирали только с её одобрения.

Вряд ли дочь крепостного кузнеца, маленькая Параша Ковалева, могла думать, что когда-нибудь будет выступать на большой сцене. Еще больше девушку удивило бы предположение, что когда-нибудь в нее влюбится самый настоящий граф.

Возможно, этого и не случилось бы, родись Параша не такой красивой и не такой талантливой. Или если бы ее отец находился в крепости у другого знатного рода…

Однако судьба вела девочку с самого детства: ей повезло не только обладать талантом и красотой, но и родиться во владениях Шереметьевых, которые всегда увлекались постановками своего крепостного театра. А так как в семье Шереметьевых считалось, что воспитание крепостных актеров должно начинаться с детства, самых способных ребятишек отдавали на воспитание к княгине Марфе Долгорукой. Попала к одинокой княгине и маленькая Параша.

Вскоре девочка уже играла на арфе, хорошо пела и получила настоящее светское образование: для обучения крепостных детей в поместье приезжали известные певцы, лучшие репетиторы и актеры. Параше прочили серьезное актерское будущее — но никогда не связывали его с графским титулом.

В то время сын графа — молодой Шереметьев — путешествовал по Европе. Как и многие молодые люди того времени, он был восхищен широтой и блеском Парижа и Лондона, а вернувшись в родное имение, решил заняться его перестройкой — уж очень маленьким и тесным выглядел родной дом после европейских красот. Начать перестройку Николай решил с отцовского театра, где впервые увидел скромную десятилетнюю Парашу Ковалеву. В тот день Параша играла одну из новых ролей — всего лишь служанку из оперы «Опыт дружбы» известного в то время композитора Гретери, но ее восхитительное сопрано покорило всех приглашенных гостей, не оставив равнодушным и самого Николая Шереметьева. Николай был настолько доволен ее дебютом, что в следующей опере девочка получила главную роль, а на отпечатанных афишах уже красовался данный Шереметьевым псевдоним: Прасковья Жемчугова. Тем не менее, дело было далеко не в прелести самой девочки — свой театр, да еще такого высокого уровня, позволял Шереметьеву устраивать по-европейски роскошные вечера и приглашать на них множество знатных гостей.

Граф Н.П.Шереметьев

Шереметьевы относились к своим актерам не просто хорошо: порядки в Кусково долгое время были предметом пересудов и сплетен. Как же! Актеры не только ели те же блюда, что и хозяева усадьбы — к ним приглашались лучшие доктора, они не знали никакого физического труда, а графья и княгини обращались к собственным крепостным почтительно и с уважением!

Слухи о театре разошлись далеко за пределы поместья, и каждое представление собирало большое количество знатных гостей. Летом 1787 года Кусково посетила сама Екатерина II. И театр, который к тому времени был основательно перестроен и расширен, и игра молодой актрисы настолько покорили царицу, что Параша получила знак величайшего расположения Екатерины — бриллиантовый перстень с ее руки. С этого момента она стала не просто крепостной артисткой — внимание царицы сделало Парашу одной из самых известных российских актрис.

Все это время молодой Шереметьев восхищался игрой Параши, выводил ее в свет, но ни разу не посмотрел на нее, как на женщину, которую мог бы полюбить. Николай был старше Параши на целых семнадцать лет — мог ли он видеть в юной крепостной девушке свою будущую жену? И хотя Параша любила его всем сердцем — скорее всего, она так и не смогла бы рассказать Николаю о своей любви.

Прасковья Жемчугова

Однако в дело вмешался случай: вскоре после приезда Екатерины II скончался Петр Шереметьев, оставив сыну все имения и двести тысяч крепостных. Столбовой дворянин, граф Николай Петрович Шереметьев, был по-царски богат, по-рыцарски благороден и романтически влюблен в искусство. После смерти отца Николай ушёл в загул. Параша решила спасти театр и актеров, которых ожидала участь обычных крепостных: она взяла на себя заботу о пустившемся во все тяжкие графе. Нежность и любовь вытащили Николая из загула, и с этого времени влюбленные уже не разлучались. В спасенном театре Прасковья Жемчугова стала не просто Парашей, а Прасковьей Ивановной, а через несколько месяцев Николай купил новое поместье — Останкино, куда и перебрался со всей труппой.

Она была под стать Шереметьеву. Да, прекрасное музыкальное образование, блестящее владение иностранными языками, внешнее изящество и светлая красота… Но разве дело в этом? Тождественность душ — вот первопричина глубокой страсти графа и горячей взаимности крепостной актрисы. Гармоничная, тонкая, щедрая — Жемчугова была слеплена из того же, графского, материала. И только по земным законам стояла ниже его.

Шереметьев дал обет — если уж он не может жениться на возлюбленной, он не женится ни на ком. После смерти отца Николай Петрович открыто перебрался в специально построенный для Прасковьи дом в Кусковском парке.

Все знали об их отношениях — никто не осуждал. В те времена влюбленности помещиков в молоденьких крепостных распространялись повсеместно. А заподозрить Прасковью Жемчугову в каком-либо корыстном интересе было бы почти кощунственно — настолько непорочным был весь ее образ.

Несколько лет театр гремел на всю Россию, однако счастье влюбленных было прервано серьезным горем: врачи диагностировали Параше туберкулез и запретили ей петь. Актриса, которая почти не вставала с постели, певица, которой было запрещено петь — кем Параша оставалась в этой жизни? Любовь Николая помогла ей пережить это горе, а зимой 1798 года граф дал своей любимой актрисе вольную. В знатных кругах шептались и сплетничали, но Николаю было уже все равно: осенью 1801 года граф Николай Шереметьев тайно обвенчался с бывшей крепостной Прасковьей Жемчуговой в церкви святого Симеона Столпника. На скандальное бракосочетание были приглашены лишь несколько близких друзей.

Два года почти счастливого брака — «почти» — потому что болезнь не отступала, и Параше каждый день становилось все хуже. Тайна вышла на свет через два года, когда скрывать ее уже было нельзя — Зимой 1803 года в семействе Шереметьевых родился сын, граф Дмитрий.

Николай написал письмо Александру I, в котором рассказал ему о браке с бывшей крепостной и попросил признать новорожденного наследником рода Шереметьевых, на что император дал свое согласие, а Николай окончательно закрепил за собой в глазах света звание безумца.

Роды вместе с туберкулезом нанесли смертельный удар по этому, сильному духом, но очень хрупкому организму и через 20 дней Прасковья скончалась.

На ее похороны не пришел никто из тех, кто когда-то восхищался ее прекрасным голосом: знать так и не признала дочь кузнеца графиней. Зато в последний путь к фамильному склепу Шереметьевых (что в Александрово-Невской лавре) 34-летнюю актрису провожали все слуги поместья, актеры ее театра и сам граф.. Личные средства и драгоценности Прасковья Шереметьева завещала детям-сиротам, а граф строго следил за тем, чтобы ее воля была выполнена. .

Шесть лет, на которые ему суждено было пережить жену, Николай Петрович строго следовал ее воле: растил сына, помогал нищим, положил капитал на выдачу приданого бедным невестам, построил Странноприимный дом (ныне — НИИ им. Склифосовского).

Похоронили графа рядом с женой, в Шереметьевской усыпальнице Александро-Невской лавры, в простом дощатом гробу — все деньги, положенные на богатые похороны высочайших особ, граф Шереметьев завещал раздать бедным.

бальный зал в Кусково

История сохранила память о сказочной любви, сохранились и шереметевские усадьбы и дворцы — Кусково, Останкино, Остафьево, Вороново, Фонтанный дворец в Петербурге и конечно же знаменитый Странноприимный дом на Садовом Кольце, построенный графом Николаем Петровичем в память о его скоропостижно скончавшейся после родов супруге графине-актрисе Прасковье Шереметевой. Плод их любви — сын Дмитрий, благотворитель и меценат, человек со странностями по мнению общества и… имеющий свою тайну в жизни, которая также связана с печальной историей уже его любви.

Дмитрий Николаевич получил домашнее образование. В 1820 г. пожалован в камер-пажи, в 1823 г. поступил на службу корнетом в Кавалергардский полк. С 1827 г. — поручик, с 1830 г. — штабс-ротмистр, в 1831 г. пожалован во флигель-адъютанты. Участвовал в походе против польских мятежников и находился с полком при взятии Варшавы. Награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. В 1843 г. произведен в ротмистры. В 1838 г. перешёл на гражданскую службу, стал коллежским советником в Министерстве внутренних дел, камергер. С 1856 г. — гофмейстер.

Он был немного нелюдим,судя по воспоминаниям сына.Но очень любил музыку и прекрасно пел.

«В доме постоянно звучала музыка: Дмитрий Николаевич, сам незаурядный музыкант и композитор, деятельно опекал и поддерживал великолепный шереметьевский хор певчих и создал первую в России бесплатную музыкальную школу — с помощью друга Дмитрия Бортнянского — Дегтярева. В доме на Воздвиженке бывал композитор Варламов, и с ним вместе Дмитрий Николаевич певал романс «Пловцы» ,русские песни или же — трудные арии из хоровых кантат Бортнянского.

Однажды Дмитрия Николаевича пригласили на музыкальный вечер, по рассеянности он приехал в дом по соседству. Ошибка, конечно, быстро разъяснилась, но хозяйка дома, увидев в руках нечаянного гостя ноты для пения с красивейшею мелодией, попросила его пропеть с нею « и кончилось тем, что отец провел у нее весь вечер, его не хотели отпустить, и он вовсе не попал к тем, кто его звал!» — с улыбкою писал об этом случае Сергей Дмитриевич. Бездна шарма, сердечности и теплоты, часто искрящаяся через край, а служила графу Шереметьеву порою весьма плохую службу!»

Гау В.И. Портрет графини Анны Сергеевны Шереметевой, 1838 — фрейлины императрицы Александры Федоровны, она — дальняя родственница графа Дмитрия Николаевича Шереметева, ставшая в 1838 году его супругой.

Как утверждают источники, женитьба произошла по взаимной большой и страстной любви. Любовь как известно не возникает на пустом месте, часто общие интересы и увлечения становятся причиной всего того, что заставляет людей принять решение идти по жизни вместе. Анну Сергеевну и Дмитрия Николаевича соединило увлечение музыкой и театром: оба хорошо пели, разбирались в музыке и живописи, покровительствовали актерам и музыкантам.

Еще не будучи женой графа, Анна Сергеевна вместе с сестрой Елизаветой во время путешествия по Европе, взяла несколько уроков музыки у Фредерика Шопена. Великий композитор отдал должное таланту своей ученицы и даже посвятил ей небольшой фортепианный этюдс названием «Листок из альбома»…

По одной из версий, красота Анны Сергеевны стала причиной того, что граф был вынужден подать в отставку, когда понял, что на его жену положил глаз сам император Николай I.

Ушел в отставку и поселился в Кусково, где графиня в 1844 году родила ему сына Сергея. Счастливая семья, но… в 1849 году, во время одного из обедов, Анна Сергеевна скоропостижно скончалась. Как утверждают потомки Шереметевых, она была отравлена бульоном, который в тот день подавали к столу.

На истошные крики прислуги тотчас прибежал домашний врач, но было поздно.Дмитрия Николаевича почти сокрушила внезапная смерть жены. Он заперся у себя после похорон, сутками не выходил из кабинета, отдавая только краткие распоряжения относительно маленького Сережи.

Кто и почему это сделал неизвестно до сих пор, т.к. граф Дмитрий Николаевич отказался от проведения дознания и всецело отдался воле Божьей. Deus conservat omnia… Бог сохранил и эту тайну, которую Шереметевы так и не раскрыли до сих пор никому…

К.Робертсон портрет А.С. Шереметевой

Какое то время спустя Дмитрий Николаевич вновь женился — на вдове — дворянке Александре Григорьевне Мельниковой, надеясь, вероятно, подарить мать маленькому Сереже.О второй графине Шереметевой неизвестно совершенно ничего, кроме того, что она пыталась властно отобрать у единственного сына Дмитрия Николаевича, Сережи, все права на огромное наследство, и почти уговорила мужа написать завещание в пользу ее собственного сына от первого брака, Александра. Как узнаваемо, как банально, и как трагично, не правда ли.?

Обладая пылким и благородным сердцем Шереметев мог и влюбиться и увлечься, но такая Любовь, в свете которой родился когда — то он сам, и которая озарила потом лучшую половину его жизни, встречается не часто, увы!

Неизвестно, чем бы закончилось все это, и куда завели бы Дмитрия Николаевича чары и уговоры второй супруги, но он как то вовремя одумался.

Последние годы жизни Дмитрий Николаевич жил отдельно от супруги в тяжелом для него от былых воспоминаний Кускове. Но уезжать оттуда никак не хотел, считая свое затворничество, напряженную внутреннюю, духовную жизнь — неким искуплением, покаянием, Крестом — за все прегрешения прошлого! Ни на минуту не прекращал он дел милосердия и меценатства, на его деньги выстраивались прекраснейшие храмы и часовни, содержались бесчисленные богадельни и приюты.

Сергей Дмитриевич Шереметев.Сын от первого брака. 1844-1918.г

«Отец был натурою непростою и весьма незаурядною, — писал его сын Сергей Дмитриевич — ему рано открылась чужая боль, так как после рождения, через двадцать дней ровно, 23 февраля 1803 года, потерял мать, а через пять лет — отца и это не могло не наложить отпечаток на нрав его, желания, привычки.. Он занимал почти всегда только одну комнату в доме. В петербургском нашем доме* (*Фонтанный дворец — автор) то была комната верхнего этажа, окнами в сад, против образной. В ней проживал он несколько десятков лет. Перегородка отделяла его кабинет от уборной* (*так называли в 18 — 19 веках гардеробные и ванные комнаты — автор) Убранство комнаты было самое простое.. Портретов не было никаких, исключение составлял только висевший около стола портрет Государя Александра Павловича с собственноручною его подписью: «Старому товарищу».

В углу, посреди комнаты стоял красного дерева киот с образами, посреди которых находился большой крест с мощами; ими перед смертью благословила отца бабушка Прасковья Ивановна.