Топор состоит из каких частей – как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

Каменный топор — Википедия

Топоры, в том числе транше и шлифованные. Дания.

Топоры, в том числе транше и шлифованные. Дания.  Клиновидный топор из жадеита. Англия, неолит, 4—2 тыс. л. до н. э.

Клиновидный топор из жадеита. Англия, неолит, 4—2 тыс. л. до н. э.

Сверлёный топор бронзового века. Швеция

Каменный топор (англ. stone axe; фр. hache; нем. Steinaxt, Steinbeil) — орудие с рабочей частью из камня, имеющее поперечную рукоятку. Сменил в верхнем (позднем) палеолите более древнее рубило (палеолитическое универсальное орудие, не имеющее рукоятки). Материалом служил кремень, обсидиан, роговик, сланец или всякий другой подходящий камень с раковистым изломом, позволяющим получать при оббивке заготовки острые сколы, а также более «вязкие» породы: сланцы, амфиболит, нефрит, серпентинит и другие, к которым применялись методы шлифовки и сверления.

Первые топоры, возможно, появились в свидерской культуре Европы[1]. Эти топоры изготовлялись методом оббивки и не имели отверстия. Очень редко, но кое-где уже и в палеолите подшлифовывали лезвия, а в последующем мезолите — и всё орудие[2]. Но, в основном, даже в мезолите изготовляли топоры (т. н. «транше» [ фр. tranchet, буквально — зубило ] мезолита) только оббивкой. Для свидерских топоров характерно наличие слабо выраженного перехвата, который помогал закрепить топор в развилке или расщелине рукоятки привязыванием ремнями из сырой или сыромятной кожи, жилами и т. п.

В неолите уже повсеместно стали применять шлифовку. В первую очередь — для рабочего лезвия т. н. «клиновидных топоров» (англ. stone celt, фр. hache polie), которые в английской терминологии называются «кельтами». Важно, что подточка не сколом, а шлифовкой значительно продлевает жизнь орудию. В это время стали использовать и новые породы камня (нефрит, жадеит диорит, серпентинит, эклогит, порфирит, спессартит и многие другие), у которых не получить острого лезвия только оббивкой, но обязательно требовалась последующая шлифовка и даже полировка. Эти топоры использовали и как клинья для раскалывания древесины вдоль волокон. Если лезвие топора закреплено в рукоятке поперечно, то это уже тесло (англ. adze; фр. herminette; нем. Dechsel, Querbeil). Но так как рукоятки очень редко сохраняются до нашего времени, то в археологии обычно принято называть теслом топор с несимметричным в профиль лезвием. Вообще пропорции и размеры клиновидных топоров были самыми разнообразными. В поперечном сечении они тоже различались. Оно могло быть плоским, плоско-овальным, округлым. Выделяют миниатюрные стамески, и узкие, но достаточно толстые долота. Они могли использоваться не только для работы по дереву, но и в качестве лощил при выделке кожи или глиняных сосудов. Некоторые из долот имеют желобчатую форму лезвия. К редким видам орудий относятся

Клиновидные топоры, тёсла и более мелкие подобные орудия изготовлялись не только из камня. В Месопотамии (Джемдет-Наср) тёсла делали из сильно обожжённой глины. В других регионах использовали также кость и раковины. Причём их применяли не только там, где не всегда имелся подходящий камень, как, например, в Полинезии.

Кроме привязывания, топоры без отверстия также могли вставляться в специально выдолбленное гнездо в ложе рукоятки, которое могло быть сквозной проушиной или глухим. Использовалась смола. Иногда клинок топора заранее вставляли в ветку или ствол растущего дерева. Часто топор сначала закрепляли в специальной оправе или муфте (англ. antler sleeve нем. Horntülle) из кости или свилеватого дерева (кап). Очень надёжным было закрепление в муфте из рога оленя. Сама же муфта далее вставлялась в отверстие в деревянной рукоятки или наоборот надевалась на неё, имея соответствующее отверстие. Бывало роговым и всё топорище. [3][4] Роль несъёмной муфты могло играть утолщение, например, соснового корня.

Иногда шлифованные топоры имели поперечный желобок (англ. grooved axe), облегчающий закрепление на рукоятке с помощью гибких прутьев или сырой кожи. Такие топоры особенно характерны для Северной Америки. В Европе известен также тип топора наоборот с ребром-утолщением перед местом закрепления. Оба эти типа могли быть двухсторонними. В странах Дальнего Востока, Индокитая, а также в ранней Месопотамии применялись так называемые «лопатообразные топоры», имеющие на обухе короткий черенок. Бесчеренковые разновидности (такие имелись и в Южной Америке) привязывались к рукоятке с помощью выступов сверху и снизу обушковой части. Или же обвязка осуществлялась с помощью круглого отверстия на плоскости орудия, расположенного ближе к задней части.

В неолите стали появляться и топоры с отверстием-проухом для закрепления на рукоятке, но основная их масса изготовлена уже в энеолите и бронзовом веке, когда появилось большинство и массивных грубых топоров, и самые великолепные экземпляры. Сверление чаще производилось трубчатой костью с песком в качестве абразива, хотя могли применяться деревянная палка, сплошная или полая, бамбук, каменное сверло или медная трубка.

Многие топоры часто своими очертаниями напоминают перевёрнутую лодку, за что они и получили название «ладьевидные топоры» (англ. boat-axe, нем. Booataxt). Их формы часто повторяют формы бронзовых топоров. Разновидностью этого типа являются топоры с полуциркульным лезвием — «лопастные топоры», у которых лезвие снизу образует полукруг. Гораздо более редки топоры с широким округлым (лунообразным) лезвием, направленным вперёд. Некоторые топоры имеют заметное утолщение или выступы по бокам («крестовидные топоры»), которые предназначены для усиления наиболее слабой части напротив отверстия. Иногда сверлёные топоры украшены орнаментом, в котором угадываются литейные швы бронзовых топоров или верёвочная привязка к топорищу. На месте обуха иногда имеется второе лезвие, чисто декоративное лезвие или изображение животного. Но чаще там находится молот (молоток), простой или грибовидный. Часто такие топоры имеют вислообушную форму. Изделия с молотком называют «топорами-молотами (-молотками)» (англ. axe-hammer, нем. Hammeraxt). Эти тщательно сделанные топоры, видимо, были боевыми и церемониальными. Подобные предметы из труднообрабатываемых красивых пород камня дошли до нашего времени в составе кладов (клад L из Трои, Бородинский клад).

К боевым относят и топоры менее изящных форм: пестиковые, крестовидные, ромбические, обушковые, клиновидные, треугольные, булавовидные, молотковидные. Такие, как булавовидные, большее напоминают булавы. А молотковидные вообще не имеют лезвия. Многочисленные находки боевых топоров (англ. battleaxe, нем. Streitaxt) и дали повод назвать ряд археологических культур «культурами боевых топоров».

Естественно, сверлёные топоры использовали и для различных работ. Не только для рубки, но и в качестве молотков и клиньев для расщеплении дерева. Предполагают, что для надёжного закрепения достаточно тонкой круглой рукоятки сверлёные топоры могли заранее надевать на ветви растущих деревьев[5].

В степных районах России сверлёные топорики иногда изготовлялись из не очень крепкого камня. Они также имели слишком тонкую рукоятку. Предполагают, что эти не предназначенные для рубки изделия служили знаками статуса вождей, хотя в и качестве булав они вполне функциональны.

Что касается простых клиновидных шлифованных орудий, то их продолжали использовать и в бронзовом веке. Более того, каменные топоры и тёсла кое-где дожили и до настоящего времени, например, в Новой Гвинее.

Время изготовления и производительность[править | править код]

При проведённых экспериментах (см. «Экспериментальная археология»), на изготовление крупного орудия из колющихся пород у опытного мастера уходит 25—30 минут. Шлифованный и полированный топор без отверстия изготавливался из зелёного сланца в зависимости от формы и размера за 3—9 часов. Из нефрита подобный большой топор изготовляется за 30—35 часов. Отверстие в зелёном сланце сверлится деревянным сверлом с песком с производительностью около 3 мм в час. На изготовление изделий сложных форм должно уходить значительно больше времени.[6]

Молодая ольха диаметром 10 см перерубается нефритовым топором за 1 минуту. Сосна диаметром 25 см перерубается топором из зелёного сланца за 15 минут. Производительность каменного топора ниже производительности медного в 2—3 раза, а стального — в 3—6 раз.[7]

-

Двусторонний боевой топор. Дания

-

Топоры — символы власти. Жадеит, нефрит, лазурит. Троя II, клад L, 2600—2300 л. до н. э.

Топоры — символы власти. Жадеит, нефрит, лазурит. Троя II, клад L, 2600—2300 л. до н. э. Топор с плечиками. Камбоджа, 1800—1500 гг. до н. э.

- ↑ Николева Н. А., Сафронов В. А. Истоки славянской и евразийской мифологии. — М.: Белый волк, КРАФТ ГУП «Облиздат», 1999. — С. 283—286. — ISBN 5-89653-054-4.

- ↑ В Ирландии найден древнейший отполированный топор.

- ↑ Богаевский Б. Л. Техника первобытно-коммунистического общества — Ч. I // История техники — Т. I // Труды Института истории науки и техники АН СССР. — М. — Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1936. — Сер. IV, вып. 1. — С. 245—247, 270, 271.

- ↑ Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. — М.: Прогресс, 1990. — 367 c. — С. 211. — Фото 21. — ISBN 5-01-0021-05-6.

- ↑ Моисеев Н. Б., Семёнов М. И. Реконструкция насадки каменных орудий // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2009. — № 1. — С. 184—189.

- ↑ Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох / Пер. с чеш. — М.: Мысль, 1988. — С. 136, 140—141. — ISBN 5-244-00188-4.

- ↑ Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох / Пер. с чеш. — М.: Мысль, 1988. — С. 150. — ISBN 5-244-00188-4.

- Богаевский Б. Л. Техника первобытно-коммунистического общества — Ч. I // История техники — Т. I // Труды Института истории науки и техники АН СССР. — М. — Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1936. — Сер. IV, вып. 1. — С. 202—205, 243—271.

- Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. — М.: Прогресс, 1990. — 367 c. — С. 211. — Фото 21. — ISBN 5-01-0021-05-6.

- Брюсов А. Я., Зимина М. П.

- Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох / Пер. с чеш. — М.: Мысль, 1988. — С. 140—143. — ISBN 5-244-00188-4.

- Моисеев Н. Б., Семёнов М. И. Реконструкция насадки каменных орудий // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки : Журнал. — 2009. — № 1. — С. 184—189. — ISSN 1810-0201.

Чекан (топор) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 августа 2019; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 августа 2019; проверки требуют 3 правки.

Польский чекан

Польский чекан  Русский чекан типа балты (третий снизу)

Русский чекан типа балты (третий снизу)Чекан — небольшой боевой топор с молоточком на обухе (как и в Польше)[1], знак сана, топорик с молоточком на аршинной рукояти[2].

Именно молоточек обуха, а не лезвие лопасти (бойка, полотна) топорика определяет его название. Археолог и оружиевед А. Н. Кирпичников так описывает чекан: «К специально боевым относятся прежде всего чеканы — топоры, тыльная часть обуха которых снабжена молоточком». Относится к боевым молотам или млатам (устар.), часто являясь не столько оружием, сколько знаком военачалия. На Руси такие топорики также назывались топорок или топорец — за величину и использование гражданским населением. Среди славянских народов применялось также восточное название балта или белта[3][4]. Чекан — то же, что и клевец[5][6] .

Подобные топорики (сагарисы) имелись на вооружении скифов ещё в VI веке до н. э., а позднее использовались сармато-аланскими племенами, а также праболгарами и хазарами в Причерноморье. В VIII—IX веках они получают распространение на западе, вплоть до современных Венгрии, Чехии и Румынии. От кочевников попали они и на Русь, где достигли значительного распространения (около 17 % всех топоров до XIII века), откуда проникли в Центральную и Северную Европу, вплоть до Испании. Они использовались также в Волжской Болгарии.

Эти топорики нередко были статусными вещами (знаками различия начальников[7] и церемониальным оружием), поэтому отличались качеством изготовления и отделки. Наиболее известен топорик, который приписывался Андрею Боголюбскому, поскольку на нём изображена буква «А», однако датируется первой половиной XI века. Он украшен чернью, серебром и золотом.

Формы полотна топорика:

- Подтреугольной формы с лезвием, направленным прямо вперёд;

- Узкое и слегка изогнутое вниз;

- С лезвием так сильно повёрнутым книзу, что выступающий верхний угол полотна напоминает клюв клевца, как часто у турецких и других восточных топоров балта (это же относится и к следующим типам)[8].

- Полукруглое, когда вместо выступающего угла предыдущего типа имеется закругление.

- Серповидное, то есть вогнутостью вперёд.

Молоток — в виде штыря, круглого или квадратного сечения. Изредка вместо молотка на обухе имеется клевец или меньший топорик. Топорики отличались небольшими размерами и имели исключительно боевое назначение. В среднем, общая длина составляла 12,5 — 19 см, (без молоточка — 8 — 15 см), ширина лезвия три — 6 см, диаметр втулки 1,8 — 2,7 см, вес 200 — 340 грамм.

Похожие на средневековые чеканы топоры известны и позже. Это так называемые американские чеканы — топоры, снабжённые шипами или крюками на обухах, современные топоры-молотки и пожарные топоры, с киркой или багром.

- ↑ Чекан // Толковый словарь Ефремовой.

- ↑ Чека // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- ↑ Квасневич В. Лексикон холодного и метательного оружия / Пер. с польск. — СПб.: ООО «Издательство „Атлант“», 2012. — С. 16. — ISBN 978-5-98655-042-8.

- ↑ Стоун Дж. К. Большая энциклопедия оружия и доспехов. Оружие и доспехи всех времён и народов. — М.: Астрель, АСТ, 2008. — С. 47. — ISBN 978-5-17-052742-7, ISBN 978-5-271-21108-9, ISBN 978-5-17-052752-6, ISBN 978-5-271-21109-6, ISBN 0-486-40726-8 (англ.).

- ↑ Чекан // Этимологический словарь Фасмера.

- ↑ В русскоязычных источниках нет единого мнения о применении названий «чекан» и «клевец». В литературе, в том числе и археологической, они часто равнозначно применяются для обозначения клевцов, как древних, так и средневековых. Древнейшие бронзовые ещё называют алебардами. Есть даже необоснованная идея называть прямые клевцы чеканами, а изогнутые — клевцами (Грязнов М. П., 1956).

- ↑ Чекан // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

- ↑ Попенко В. Н. Холодное оружие. Энциклопедический словарь. — М.: Богучар, 1996. — 479 с. — С. 36. — ISBN S-88276-023X

- Чека // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Квасневич В. Лексикон холодного и метательного оружия / Пер. с польск. — СПб.: ООО «Издательство „Атлант“», 2012. — С. 124, 125, 134, 135, 224, 225. — ISBN 978-5-98655-042-8.

- Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX—XIII вв. // Археология СССР. Свод археологических источников. — М. — Л.: Наука, 1966. Вып. Е1-36.

- Чекан, холодное оружие // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Чекан // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

Бородовидный топор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 августа 2018; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 августа 2018; проверки требуют 2 правки.Бородовидный топор, Бородатый топор[1] — вид боевого[2] и бытового топора.

Он отличается расширением вниз передней части полотна с лезвием, в результате чего в другой части образовывалась выемка.

Эти топоры появились, скорее всего, в Северной Европе, где известны ещё с VII—VIII веков. Термин произошёл от его названия норв. Skeggøx — состоящего из слов skegg (борода) и øx (топор), у немцев Бартахт (Bartaxt), дословно Борода Топор. Кроме оттянутого вниз лезвия, их отличала прямая верхняя грань. Вскоре они попали в Центральную, а затем и в Восточную Европу, где получили широкое распространение. Они вместе с тем претерпевали различные модификации, что привело к появлению новых типов топоров.

Лезвие бородовидных топоров было перпендикулярно верхней грани и понемногу скруглялось к низу, что, помимо рубящих, давало топору некоторые режущие свойства. Кроме этого, такая конструкция позволяла брать топор под обух, так что лезвие прикрывало руку — это было удобно в некоторых случаях. И, конечно, выемка уменьшала вес топора. Все эти преимущества сделали бородовидные топоры популярными в Европе, где они применялись и как бытовые инструменты, и как оружие.

Бартахт (Bartaxt), дословно Борода Топор, в немецком музее.

Современный бородовидный топор.

- Кирпичников А. Н., «Древнерусское оружие. Выпуск 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX—XIII вв.», 1971.

Секира — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Секи́ра — старинный рубящий инструмент и холодное оружие, одна из разновидностей боевого топора с длинным лезвием[2].

Также устаревший (традиционно-поэтический) синоним слова «топор» в широком значении[3]. Название происходит от глагола сечь (секать), то есть рубить[4]. У В. И. Даля в знаменитом словаре: Саке́ра ж. зап. соки́ра юж. топор, секира[5].

Обычно имеет лезвие в виде полумесяца, заточенного по выпуклой части, длиной 20—30 сантиметров. Иногда на обухе имеет крюк, предназначенный для стаскивания всадника с лошади пехотинцем[6]или второе лезвие такого же размера или меньше, становясь похожей на лабрис, но в отличие от него являясь боевым оружием, а не церемониальным[источник не указан 169 дней]. Средняя длина древка 80—100 сантиметров[7][2].

Секира была известна с бронзового века. Была распространена у разных народов мира, в том числе на Руси[7], и использовалась в основном пешими воинами[8]. Древние образцы, представленные в Британском музее, имели ремённое крепление железа к топорищу, легко ломались, железо соскакивало и могло ранить[9].

К XVI веку секира постепенно вытесняется алебардой и бердышом[7][2] как более универсальным (в том числе приспособленным для колющих ударов) оружием.

В толковом словаре Даля «секира» (в некоторых диалектах соки́ра[10], соке́ра[11]) дано как устаревший синоним слова «топор»[10]. Он отмечает сохранявшееся использование слова «секира» для обозначения лесорубного топора «узкого и долгого, тяжелого, на длинном, прямом топорище» в северо-восточных диалектах[11].

В современном русском языке использование слова «секира» как синонима «топора вообще» относится к традиционно-поэтическому стилю речи[3].

- ↑ Stridsyxa, szekan, Ryssland ca 1600 (швед.). Ливрусткаммарен. Дата обращения 25 августа 2019.

- ↑ 1 2 3 ВЭ, 2003, с. 445.

- ↑ 1 2 Секира // «Большой толковый словарь» на портале Грамота.Ру

- ↑ Сечь // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- ↑ Сакера // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- ↑ Секира // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ 1 2 3 СВЭ, 1979, с. 314.

- ↑ Секира // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

- ↑ Секира, топор // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891—1892.

- ↑ 1 2 Топор // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- ↑ 1 2 Сечь // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Секира // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Сакера // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Сечь // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Секира // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Секира // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

- Секира, топор // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891—1892.

- Топор // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Секира // Большой энциклопедический словарь / Глав. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия; СПб.: Фонд «Ленинградская галерея», 1993. — С. 1189.

- Секира // Военная энциклопедия / Пред. С. Б. Иванов. — М.: Военное издательство Министерства обороны Российской Федерации, 2003. — Т. 7. — С. 445.

- Секира // Советская военная энциклопедия / Пред. Огарков Н. В.. — М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1979. — Т. 7. — С. 314.

- Шокарев Ю. В. Секира // Большая энциклопедия оружия. — М.: «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. — С. 155.

Размеры топора, правильное топорище

Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.

Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища, даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.

В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.

На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), расколки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.

Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.

Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний — пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, — линией носка; линию, идущую от угла пятки, — линией пятки; боковые поверхности полотна — щеками.

Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.

Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, среднюю, захватную части и хвост.

Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая рябина, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.

Размеры топорища, зависят от типа топора. Для работ, требующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже. Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 — 900 мм, для сучкорубных 600 — 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 — 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм — имеют топоры для тески.

Средней и захватной части топорища, придают несколько изогнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 — 88°, сучкорубного 70 — 80°, колуна 80 — 90°.

Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.

Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, употребляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древесину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т. е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.

Ниже приведены примеры современных топоров.

Сучкорубный топор, используется главным образом для обрубки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пилке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но большая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длинное как показано на чертеже.

В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.

Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.

Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.

Боевые топоры на Руси :: SYL.ru

Топор – одно из первых созданных руками человека орудий. Заостренный камень, привязанный к палке, помогал первобытному человеку выкапывать корнеплоды из земли, рубить деревья, охотиться и защищаться от врагов. Позже топоры делались из меди, бронзы, стали. Их форма совершенствовалась, появлялись различные вариации этого инструмента, как боевые, так и мирные. Топоры широко использовались для ведения боя в Древнем Египте, Греции, Персии. С тех давних времен конструкция и методы применения этого оружия остались практически такими же, какими они были задуманы нашими предками.

Оружие, которое не меняется

Простота совершенства – это как раз те слова, которыми можно охарактеризовать боевые топоры. Фото найденных в древних курганах образцов старинного оружия подтверждают этот факт.

Их основные формы не слишком изменились за прошедшие тысячи лет. Скифский сагарис, греческий лабрис – их узнаваемые очертания повторяются и в средневековых романских топорах, и в боевых секирах викингов, и в оружии русичей. Дело вовсе не в отсутствии воображения. Просто есть вещи, которые уже не нужно улучшать, ведь они и так совершенны. Это не значит, что они обязательно сложны. Нет ничего проще колеса, но никто не улучшил его. Ни один изобретатель не внес ничего принципиально нового в его конструкцию. Сделанное из дерева или из камня, со ступицами или без, колесо всегда остается колесом.

Так же обстоит дело и с топором. Он может быть каменным, бронзовым или сделанным из лучшей стали. Он может быть немецким, китайским или африканским. Но перепутать топор с другим оружием невозможно. Разные страны, непохожие культуры независимо друг от друга приходили к созданию этого гениального орудия. Простое, дешевое и исключительно практичное, оно было одинаково применимо и в быту, и в бою. Собственно, иногда трудно сказать, для каких именно целей использовалось это оружие. Да, специализированные топоры, созданные исключительно для воинов, не спутаешь с бытовыми инструментами. Вот только в обратную сторону закономерность в этом случае не выстраивается. Любой пригодный для колки дров топор мгновенно становится боевым, достаточно захотеть нарубить что-нибудь еще, кроме сосновых чурок. Или кого-нибудь.

Почему на Руси были популярны топоры

Боевые топоры викингов – это практически легенда. Нет ни одного фильма о суровых северянах, в котором не мелькала бы в кадре остро наточенная секира впечатляющих размеров. При этом в Европе в то же время пользовались большей частью мечами, а на Востоке – саблями. То есть территория, на которой увидеть в руках воина топор можно было с той же вероятностью, что и меч, была не так уж велика. Почему? Если старинный боевой топор был так плох, что им мало кто пользовался, то почему его вообще применяли? Оружие – не повод блеснуть оригинальностью. Тут не до внешнего эффекта, это дело жизни и смерти. А если топор был хорош в бою, то почему меч явно доминировал?

На самом деле нет оружия плохого или хорошего. Негодные орудия просто навсегда исчезают из употребления. Те несчастные, которые доверились посулам изобретателей, погибают, а остальные делают выводы. Оружие же, оставшееся в активном употреблении, по определению достаточно удобно и практично. Но оно остается таковым лишь в некоторых условиях. Не бывает универсального оружия, которое было бы уместным везде и всегда. В чем же заключаются преимущества и недостатки топора? Почему боевые топоры славян и норманнов не получили широкого распространения в Европе?

Прежде всего, следует отметить, что топор – это оружие пешего воина. Всаднику намного удобнее работать мечом или саблей в зависимости от ситуации. Именно поэтому мореплаватели-викинги так часто пользовались топорами, в отличие от европейской или восточной конницы. Русь, традиционно имевшая тесные культурные связи с северянами-викингами, не могла не перенять этих особенностей ведения боя. Да и пеших воинов на Руси было большое количество. Поэтому многие отдавали предпочтение именно боевому топору.

Топор и меч – в чем разница?

Если говорить о сравнительных характеристиках меча и топора в равных условиях, в данном случае в пешем поединке, то у каждого из видов оружия есть свои преимущества и свои недостатки. У топора намного больше сила удара, он с легкостью прорубает латы, а вот меч с такой задачей вряд ли справится. Топор можно метать. К тому же это оружие намного дешевле. Не каждый воин сможет купить хороший меч. А вот топор, пусть и лишенный декоративных элементов, окажется по карману любому. Да и функций у этого вида оружия намного больше. Меч годится только для войны. Топор же можно использовать и по прямому назначению, то есть рубить и колоть дерево, а не противника. Кроме этого, топор сложнее испортить. Он не так щербится, как меч, да и значение подобные повреждения имеют небольшое. За это и ценили боевые топоры. Своими руками можно было заменить поврежденный обух, просто приладив подходящее древко. А вот чтобы привести в порядок меч, нужна кузница.

По сравнению с мечами боевые топоры имеют два основных недостатка. За счет центра тяжести, приходящегося на металлическую часть оружия, они менее маневренны. Но именно эта особенность конструкции придает удару топора сокрушительную силу. Но вот парировать нападение противника им сложнее, поэтому воины, предпочитающие этот вид оружия, практически всегда пользовались щитами. Да и на колющий удар топор не способен, а в бою это может оказаться серьезной проблемой. Выпад всегда происходит быстрее замаха, воин с топором в такой ситуации проигрывает в скорости противнику с мечом. После того как тяжелые, прочные латы вышли из употребления, последний вид оружия уступил место намного более легкой и стремительной шпаге. Точно так же отступили перед гораздо более маневренной техникой фехтования и боевые топоры. Викингов-мореплавателей, для которых дешевизна и практичность были решающими, оставалось не так уж и много. Но при этом наши предки все же использовали такое оружие.

Как выглядел боевой топор на Руси?

Так или иначе, это оружие на Руси было весьма популярно. Еще в письменных свидетельствах, датируемых VIII веком, есть упоминания об этом виде боевого снаряжения. Огромное количество найденных топоров было изготовлено в промежутке с IX по XIII век. Связано это было с технологическим скачком, пришедшимся на указанный период. Количество найденных в захоронениях и древних городищах топоров поражает. До наших дней дошло более полутора тысяч экземпляров. Среди них есть и очевидно боевые топоры, такие как чеканы, и универсальные, пригодные как для войны, так и для мирной работы.

Найденные экземпляры весьма разнятся размерами. Условно их можно разделить на двуручные и одноручные, так же как и мечи. Маленькие топоры в хозяйственном применении могли быть орудием бондарей и столяров. Большие же использовались плотниками и лесорубами.

Часто в фильмах боевые топоры изображаются огромными, практически неподъемными, с чудовищно широкими лезвиями. Это, конечно, очень эффектно смотрится на экране, но имеет мало общего с действительностью. На самом деле никто не стал бы использовать в бою такую бессмысленно тяжелую и неповоротливую махину. Найденные в дружинных захоронениях славянские боевые топоры достаточно компактны и отличаются небольшим весом. Длина рукояти такого оружия в среднем составляет около 80 см, длина лезвия варьирует от 9 до 15 см, ширина – от 10 до 12, вес – в пределах полукилограмма. И это вполне разумно. Такие габариты достаточны, они обеспечивают оптимальное сочетание силы удара и маневренности. Разрубить доспехи и нанести смертельную рану – на это вполне способны выполненные и в таких вот скромных, «некинематографичных» пропорциях боевые топоры. Своими руками создавать себе ненужные трудности, утяжеляя эффективное оружие? Ни один воин не станет делать подобной глупости. Более того, находки археологов доказывают, что дружинники пользовались и еще более легкими топориками, весом от 200 до 350 грамм.

Боевые орудия в древнеславянских захоронениях

Рабочие топоры, служившие непременным атрибутом захоронения мужчин-русичей, были крупнее. Длина их была от 1 до 18 см, ширина – от 9 до 15 см, а вес достигал 800 г. Впрочем, нужно заметить, что классическое погребальное убранство как воина, так и мирного жителя на Руси предполагало его готовность не столько к битвам, сколько к долгому странствию по чертогам загробного мира. Вот и клали в курганы то, что могло понадобиться в походе. Топор же в этом плане оказывался незаменимым. Он мог выполнять функции и оружия, и инструмента одновременно.

Впрочем, можно и оспаривать теории о сугубо мирном или исключительно боевом применении конкретных топоров. Судя по чеканке и богатым украшениям, некоторые крупные экземпляры были явно статусным оружием – никто не стал бы наносить на инструмент для колки дров такие знаки отличия. Вероятно, это зависело от личных предпочтений и физических возможностей воинов.

Знаменитый арабский путешественник ибн-Фаддлан в своих записках отмечал, что встреченные им воины-русичи имели при себе мечи, топоры и ножи, и с этим оружием никогда не расставались.

Какими бывают топоры

Прежде всего нужно определиться с терминологией. Как называется боевой топор того или иного типа? Секира, клевец, чекан, алебарда, глевия, гизарма, франциска… Строго говоря, все эти топоры – это насаженные на древко клинки, способные рубить. Но при этом они сильно разнятся.

Чекан, или клевец, – маленький топорик, у которого клинок выполнен в виде острого, похожего на клюв выступа. Удар этой частью оружия отличается исключительной силой. Качественным чеканом можно пробить не только латы, но и щиты. Со стороны обуха у него расположен небольшой молоток.

Топорик-чекан – отдельный вид оружия, прямой потомок скифской сагарисы. У него узкое лезвие и тоже молоток на обухе.

Секира – это не просто огромный топор. Это конструктивно другое оружие, иначе уравновешенное, поэтому техника боя секирой принципиально отличается от таковой при использовании топора. Лезвие у секиры обычно дугообразное, иногда оно может быть двусторонним.

Франциска – маленький метательный топорик, которым пользовались франки. Это родственник индейского томагавка. Длина рукояти франциски была не больше 80 см. Правда, существовали и крупные, не предназначенные для метания виды этого орудия, но о них помнят меньше.

Алебарда, гизарма, глевия – это своего рода гибриды топора и копья. Лезвие, напоминающее аналогичное у секиры, совмещалось либо с острием копья, либо с заостренным крюком и насаживалось на длинное древко. Если топор – оружие рубящего типа, то такие гибриды должны еще и колоть, а при необходимости даже цеплять, стаскивать противника с седла или крепостного вала.

Все эти типы холодного оружия использовались на Руси. Что-то было более популярно, что-то – менее. Стражников времен Ивана Грозного мы вообще представляем себе исключительно с алебардами, а к примеру, легендарных витязей – уже с огромными секирами. Мастера, изготавливая современные боевые топоры, по мере возможностей копируют эти классические образцы, обычно выбирая из них самые эффектные внешне. К сожалению, именно топор на человека, мало разбирающегося в холодном оружии, производит слабое впечатление из-за своей невзрачности. А ведь именно он был самым распространенным оружием средневековой Руси.

Классическая типология

Хотя на Руси и не было ярко выраженной классификационной разницы между этими видами оружия, все же можно выделить следующие виды боевых топоров.

- Орудия боевого назначения – топорики-молотки, клевцы, которые физически не могли использоваться в хозяйственных работах. Сюда же относят дорого украшенные топоры. Кстати, сохранилось всего 13 экземпляров подобного оружия, из них 5 были утрачены, 1 позже обнаружился в зарубежной коллекции.

- Малые топорики универсального назначения. Эти экземпляры выглядят как обычные рабочие топоры, просто уступают им в размерах. Форма и габариты подобных орудий уже были описаны выше.

- Массивные, тяжелые топоры преимущественно хозяйственного назначения. Воинами в качестве оружия употреблялись, очевидно, редко.

Упоминая об особенностях боевых топоров, сосредоточимся только на первых двух описанных их типах. Дело в том, что третий тип – это исключительно рабочее орудие. Различные версии алебард или гизарм включать в перечень тоже не стоит. Они, несомненно, относятся к ударно-рубящему оружию, но длина древка не позволяет считать их адекватной заменой топору.

Топоры исключительно боевого назначения

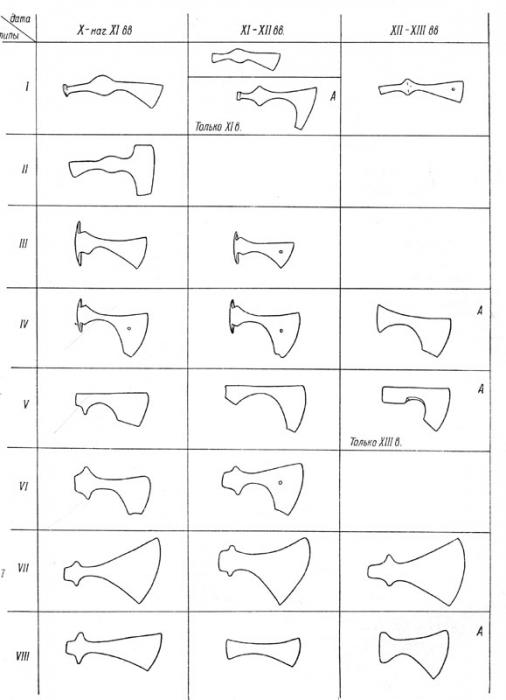

Классическая классификация А. Н. Кирпичникова разделяет боевые топоры на 8 типов.

- Тип 1. У этих топоров лезвие треугольное, узкое и вытянутое, иногда немного загнутое книзу. Щекавицы обуха треугольной формы, а молоточковая приставка в поперечном сечении всегда дает квадрат. Были распространены в X–XIIІ веках. Именно к этому типу относится чекан – самый популярный у воинов боевой топор на Руси. Именно чеканы обычно находят в дружинных захоронениях. Судя по исключительной многочисленности, эти топоры были не привозным дорогим оружием, а изготовлялись местными умельцами.

- Тип 2. Еще одна версия чекана. Лезвие у него длинное, трапециевидной формы, а на тыльной части обуха расположен узкий пластинчатый «клюв». Эта версия топора встречается только в захоронениях, датируемых X и первой половиной XI века. Аналогичные модели были обнаружены при раскопках на территории Латвии, Польши, Швеции и Венгрии.

- Тип 3. Боевого назначения топорик с узким лезвием, очень распространенный. Такие модели находили в погребениях X–XI веков по всей территории России. Очень много было извлечено из Владимирских курганов. А вот на севере страны этот тип топора особого распространения не получил. Учитывая количество топориков такого типа, найденных на территории России и других стран, и время их изготовления, можно сделать вывод, что эта модель была создана именно местными мастерами, и уже отсюда перекочевала в сопредельные государства.

Топоры, применявшиеся как в бою, так и для хозяйственных нужд

- Тип 4. Версия топора с вырезным удлиненным обухом и широким треугольным лезвием, вытянутым вниз. Верхняя грань клинка – прямая. Зачастую нижняя часть лезвия имела усеченную форму, это позволяло носить оружие на плече, упирая его клинком в спину. Две зазубрины на щекавицах обеспечивали лезвию надежную фиксацию на обухе. Эти топоры археологи находили как в боевом, так и в рабочем исполнении, в соотношении практически 50/50. Часть хозяйственных топоров была обнаружена в комплекте с оружием и, возможно, использовалась в качестве универсального инструмента, годного и для работы, и для сражения. Найденные топоры датируются X, XI и XII веками. Зачастую это оружие было единственным, которое обнаруживали археологи при воине, и это не удивительно. Исключительно удачная форма топора и надежный, крепкий обух, закрепленный треугольными щекавицами, делали это оружие удивительно эффективным, его КПД приближался к единице. Славянские мастера знали, как сделать боевые топоры практичным и грозным оружием. Этот тип оружия годился для сильного вертикального удара, изогнутая кромка лезвия позволяла наносить режущие удары – свойство, полезное не только в бою, но и в быту.

Такие топоры тоже считаются исключительно славянским изобретением: на территории России подобные находки датируются X веком, а зарубежные аналоги были созданы не ранее XI столетия, то есть на 100 лет позже.

- Тип 5. Тип топора со значительно оттянутым вниз лезвием и выраженной выемкой. Щекавицы имеют всего одну нижнюю зазубрину. Такие топоры были в обиходе в X и начале XII века. На севере Руси именно эти орудия пользовались исключительной популярностью, их обнаружено значительно больше, чем других моделей. И это вполне логично, потому что подобную форму клинка подарила русичам скандинавская культура. Боевых топоров такого типа там было много, они активно вошли в обиход лет на триста раньше.

- Тип 6. Отличается от описанной выше модели характерными двойными щекавицами. Поначалу эти топоры использовались как боевые (с X по XI столетие). Но их характеристики были значительно ниже, чем у 4-го типа, и уже к XII веку топоры стали преимущественно рабочими. Они были обычно не боевыми, а хозяйственными инструментами, именно поэтому обух крепился так надежно.

Широколезвийные и узколезвийные универсальные орудия

- Тип 7. Топоры с симметрично расширяющимся крупным лезвием. Режущая кромка клинка у такого оружия обычно значительно скошена к древку. Находят такие топоры большей частью на севере страны, что вполне логично, ведь они были заимствованы у скандинавов. Они были популярны у норманнских и англосаксонских пеших воинов, о чем сохранились некоторые документальные свидетельства. Но при этом подобный тип топоров активно использовался в быту, даже чаще, чем в боевых целях. На Руси подобное оружие часто находили именно в крестьянских погребениях.

- Тип 8. Очень напоминает тип 3-й, но конструкция обуха у него другая. Это устаревшая, мало применяющаяся в боевых условиях форма тяжелого топора-колуна. Такие инструменты были популярны в качестве оружия в V–IX веках, позже им на смену пришли более совершенные формы.

как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

- плотницкий;

- лесорубный;

- сучкорубный;

- колун;

- мясницкий.

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

- Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.

- При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.

- К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

- разметьте заготовку, используя шаблон;

- после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;

- далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

- Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).

- Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.

- Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

- Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.

- На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.

- Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

- В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.

- Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.

- Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Некоторые мастера добавляют в антисептические защитные средства красный пигмент. Обращаются к такой хитрости вовсе не за приданием инструменту более интересного внешнего вида. После такого покрытия топор будет намного проще найти в траве, потому что его цвет станет более ярким.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Топоры — символы власти. Жадеит, нефрит, лазурит. Троя II, клад L, 2600—2300 л. до н. э.

Топоры — символы власти. Жадеит, нефрит, лазурит. Троя II, клад L, 2600—2300 л. до н. э.