Хрущевки постройки год – Чем отличается настоящая хрущевка от брежневки и что лучше выбрать для покупки?

Хрущёвки в СССР. Чем на самом деле обернулась советская «реновация»

Сегодня своеобразный архитектурный день рождения. Именно 31 июля 1957 года ЦК КПСС принял постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», положившее начало масштабным переменам. Иными словами, с этого момента страна стала массово застраиваться простенькими панельными домами, зато многие семьи наконец-то смогли обзавестись отдельной квартирой.

Это сейчас мы снисходительно-сочувственно относимся к постепенно вымирающим хрущёвкам, однако, не стоит забывать, что на тот период огромное количество жителей Советского Союза проживало в бараках. Если в двух словах, то бараки — это, как правило, деревянные двухэтажные многоквартирные жилые здания, строившиеся в СССР вплоть до начала 1960-х годов. В них могли быть как комнаты, так и целые квартиры, но главная особенность — отсутствие отдельных кухонь и туалетов (помните у Высоцкого «На 38 комнаток всего одна уборная»?). Связующим звеном в бараке являлся длинный коридор, а отопление было печным. Стоит ли говорить о каком-либо комфорте проживания в подобных строениях?

Что любопытно, в России в XXI веке во многих провинциальных городках люди до сих пор (!) живут в бараках:

Но ещё тогда, не успев прийти к власти, Никита Сергеевич Хрущёв заявил: «Хватит это терпеть!». И, что называется, началось. С 1956 года, за 25 лет было заново отстроено 10% всего жилого фонда страны (290 млн м²) — фантастическая по тем временам цифра. Ни до, ни после этого таких темпов массового жилищного строительства в СССР не было. Кстати, самый первый проект типовой хрущёвки был придуман ещё в 1948 году, а годом позже в районе Хорошевского шоссе в Москве возвели первые экспериментальные дома, тогда ещё со стальными каркасами.

Главным разработчиком нового типа жилья стал архитектор Виталий Павлович Лагутенко.

Чуть позже специальным постановлением Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года № 1911 «О снижении стоимости строительства» было начато проектирование первых высокомеханизированных заводов железобетонных изделий (ЖБИ). Затем последовало постановление от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», после чего построили сотни заводов по производству данных «комплектов» и именно это послужило отправной точкой для полноценной застройки свободных от снесённых бараков и прочей рухляди площадей новыми домами.

Серийно первые хрущёвки стали появляться в 1956-58 гг на месте деревни Черёмушки на юго-западе тогдашнего Подмосковья. Темпы строительства заранее были определены как крайне сжатые — нередко дом от фундамента и «под ключ» был готов менее чем за месяц, известны даже случаи, когда хватало и двух недель, а своеобразным рекордом стала хрущёвка в Ленинграде, построенная всего за пять дней! Правда, без учёта внутренней отделки.

Интересный факт — в пылу всеобщей борьбы за экономичность и максимальный минимализм (уж простите за тавтологию), предлагались даже в некоторой степени безумные идеи. Так, известный ещё со сталинских времён прославленный архитектор Борис Иофан выдвинул идею строить дома из… пластмассы. Причём, пластмассовым предполагалось сделать всё — и стены, и полы, и потолки (толщиной 14 см). Из-за своеобразия материала здания должны были быть только одноэтажными. Подсчитали, что один такой домик площадью 49м² вышел бы дешевле, чем квартира в обычной хрущёвке. И, что самое интересное, единственное подобное сооружение по проекту архитектора Алексея Щербенка и инженера Леонида Левинского всё же построили (в Ленинграде, на улице Торжковской, 24), однако, спустя пару лет снесли.

Тем временем, «классические» хрущёвки уже вырастали как грибы после дождя по всей стране. Сейчас не сыщешь не только города, но, пожалуй, даже и квартала, где бы не сохранились эти аскетичные, а на тот момент казавшиеся суперсовременными жилища. Распространилось даже несколько серий хрущёвок — К-7; 335; 480; 464; 438 и 447.

Вот, например, так, по каркасно-панельной схеме возводили самые первые и, соответственно, самые примитивные хрущёвки серии К-7. В них не было даже балконов, а потолки квартир верхних этажей плавно переходили в крышу, так как чердаков тоже не подразумевалось. Стоит ли говорить о шумо- и теплоизоляции… Зато люди переезжали из барака в отдельную квартиру и поначалу чувствовали себя абсолютно счастливыми.

Фото: SVF2/UIG via Getty Images

А это более «продвинутая» серия 447. Здесь новосёлам повезло гораздо больше, так как дома возводились из кирпича, имели четырёхскатную крышу, балконы, нередко двойное остекление и прочие преимущества. Добавим к этому тепло- и шумоизоляцию, превышающие таковые даже у поздних панельных «брежневок», плюс долговечность (в отличие от «временных» остальных, эти здания были рассчитаны на 100 лет) и мы получим почти идеальную хрущёвку.

И всё же, как ни крути, массовое расселение народа по отдельным квартирам такими быстрыми темпами не могло не обернуться множеством недостатков, характерных именно для хрущёвок. Сюда можно отнести и довольно тонкие стены (из-за чего дома не строили выше пяти этажей) и отсутствие лифта с мусоропроводом, и узкие лестничные пролёты, и низкие потолки, и размеры комнат, не говоря уже о кухнях. А также, совмещённый санузел с сидячей ванной, отчего шутили, что Хрущёв соединил туалет с ванной, но не успел соединить потолок с полом. Кстати, не все знают, но квартиры заселялись из расчета «количество человек в семье минус один». Интересно, правда?

Перегородки между комнатами в некоторых домах были настолько тонкими, что на стены невозможно было повесить навесные шкафы или книжные полки, да и сами материалы, используемые при строительстве (например, асбест), не способствовали укреплению здоровья.

Ну и не будем забывать, что изначально большинство хрущёвок строилось всего лишь на 25 лет, как временное жильё, с целью как-нибудь потом переселить людей в более человеческие условия. Однако, как водится — нет ничего более постоянного, чем временное и на сегодняшний день по разным данным в одной только Москве от 10 до 15% жилого фонда приходится на хрущёвки. Чего уж говорить про другие города (см. начало поста). Но, времена постепенно меняются и…

Хрущёвки медленно и неохотно уходят в прошлое.

Всё самое интересное и оперативное я публикую здесь, подписывайтесь:

НУ И ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ!

история хрущёвок — История России

31 июля 1957 года советское правительство приняло решение о массовом строительстве типовых жилых домов

За одиннадцать лет своего руководства СССР первый секретарь ЦК КПСС и председатель советского правительства Никита Хрущев успел совершить множество поступков, которые навсегда вписали его имя в историю нашей страны. В те же годы начался и процесс масштабного переселения советских горожан, задыхавшихся в тесноте коммуналок и в сырости бараков, в новые многоквартирные дома. Заслужившие не слишком уважительное прозвище «хрущевок», а то и «хрущоб», они по сей день встречаются по всему бывшему Советскому Союзу. Нынешним их обитателям эти дома кажутся тесными, неудобными и малокомфортными — но шесть с лишним десятилетий назад это было роскошное по сравнению со многим другим жилье, строительство которого широко развернулось после выхода 31 июля 1957 года постановления советского правительства и ЦК КПСС «О развитии жилищного строительства в СССР».

Один из проектов «хрущевок» предполагал строительство домов из крупноблочных секций

Источник: https://livejournal.com

Послевоенный квартирный вопрос

Этот документ, имевший номер 931, начинался со слов о том, что «подъем жизненного уровня и благосостояния народа является одной из важнейших задач», затрагивал практически все вопросы, связанные с жилищным строительством в Советском Союзе, и приводил весьма любопытные цифры. В частности, в постановлении отмечалось, что в годы Великой Отечественной войны были полностью или частично разрушены более 1700 городов и поселков (в других документах приводились такие данные: 1710 городов и более 10 тысяч сел и деревень). Страна потеряла свыше 6 млн домов, или более 70 млн квадратных метров жилой площади, более 25 млн человек остались без крова. И в то же самое время в военные годы удалось восстановить или построить заново 50 млн квадратных метров жилплощади. А за первое послевоенное десятилетие этот объем вырос вшестеро — до 300 млн квадратных метров! И это только построенных государством, поскольку в то же самое время еще около 5,7 млн жилых домов были построены в частном порядке.

И все-таки жилья в стране, прежде всего в городах, где жила уже почти половина населения Советского Союза, по-прежнему остро не хватало. Еще накануне войны на одного советского горожанина приходилось порядка 7 кв. м жилплощади, хотя пятнадцатью годами ранее этот показатель в городах составлял 8,2 кв. м. И то, надо сказать, эти семь квадратных метров зачастую представляли собой ветхое или плохо оборудованное жилье, без канализации и водопровода, или имевшее все это, но пришедшее в малопригодное для жизни состояние, поскольку в военные и первые послевоенные годы было не до ремонта имеющейся жилплощади — важнее было дать новую квартиру тем, кто не имел вообще никакой.

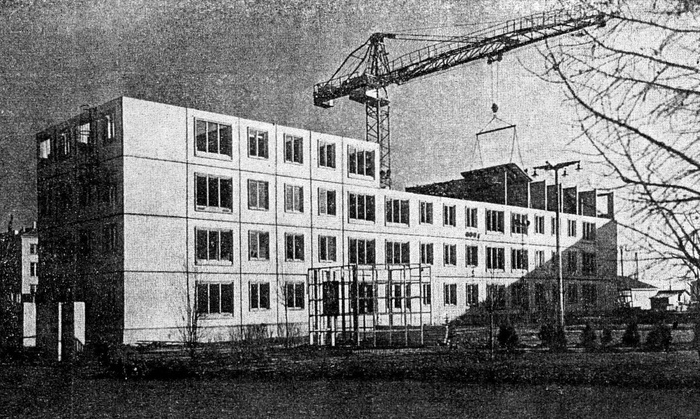

Строительство нового квартала, состоящего исключительно из жилых домов «нового экономичного типового проекта»

Источник: https://livejournal.com

В таких условиях прежние, заведенные еще в сталинские годы подходы к проектированию и строительству жилья, когда практически каждый дом планировался индивидуально и строился достаточно неспешно, уже никуда не годились. Ими можно было пользоваться только при строительстве жилья, что называется, повышенной комфортности — а стране требовалось просто очень много дешевого жилья, и быстро. И тогда Никита Хрущев вспомнил о своем опыте времен руководства ЦК Компартии Украины. В 1949 году по хрущевской инициативе в республике началось панельное строительство жилых домов. И вот через восемь лет решено было распространить эту практику на всю страну.

Жилье без излишеств

В постановлении «О развитии жилищного строительства в СССР» собственно возведению панельных домов были отведены пункты 29 и 30. Первый из них оговаривал, что со следующего, 1958-го года, «в жилых домах, строящихся как в городах, так и в сельской местности, предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей», а сами эти дома строить по типовым проектам. Причем на основе именно этих новых типовых проектов Госстрой СССР должен был разработать и утвердить новые нормы проектирования, в том числе и касающиеся высоты жилых помещений. Именно это и открыло дорогу низким, не больше двух с половиной метров высотой, потолкам в советских жилых домах.

Открытые балконы «хрущевок» многие старались остеклить еще в советское время

Источник: https://livejournal.com

А второй пункт определял ответственность местных властей за то, чтобы новые типовые дома получили широкое распространение. В частности, на местах должны были сами решать, какой быть этажности домов, хотя при этом в постановлении оговаривалось, что в городах она должна составлять в основном 4-5 этажей, а в небольших городах и поселках — 2-3 этажа. На местные власти ложилась обязанность развития производства железобетонных конструкций для типовых домов, а кроме того, «крупноразмерных перегородок, щитовых дверей, спаренных оконных переплетов и других конструкций и деталей». И отдельно ставилась задача обеспечить новые дома новой же, подходящей под их небольшие размеры обстановкой: на местах должны были «организовать в необходимом количестве изготовление малогабаритной мебели и встроенного кухонного оборудования для квартир нового типа».

И был в постановлении еще один примечательный пункт – 35-й. Согласно ему, республиканские, краевые, областные и прочие власти должны в 1958 году построить в областных центрах и крупных городах достаточное число жилых домов по новым экономичным типовым проектам. Эти демонстрационные постройки, как говорилось в постановлении, должны были стать «по своему качеству, благоустройству, планировочным и конструктивным решениям…на ближайшие 3-5 лет образцом для государственного, индивидуального и колхозного жилищного строительства».

Классическая схема на кухне малогабаритной квартиры: даже семья из трех человек умещается в ней с некоторым трудом

Источник: https://livejournal.com

Маленькая, но своя!

Но вместо трех-пяти лет эти «новые экономичные типовые проекты» стали образцом массового советского строительства на три с лишним десятка лет. Первые экспериментальные многоквартирные панельные многоэтажки появились в Москве в районе Черемушки еще в 1956 году: квартал получил название Новые Черемушки, и этот топоним быстро прижился в столице. Да и не только в ней: острый на язык советский народ очень быстро приклеил такое же название всем типовым кварталам, застроенным «хрущевками». Потому что и на первый, и на второй неискушенный взгляд они практически ничем друг от друга не отличались.

Впрочем, иначе и быть не могло. Еще до принятия постановления о развитии жилищного строительства Никита Хрущев обрушился с жесткой критикой на советских архитекторов и строителей, обвиняя их в неразумной трате сил и средств, которые идут на индивидуальные проекты жилых домов. Функциональность и скорость строительства — вот что требовалось стране, а при таких условиях никаких «украшательств» ждать не приходилось. Типовые новые дома мало отличались друг от друга, как и застроенные ими кварталы, — и советские люди быстро подметили эту особенность.

Возведение домов первой «хрущевской» серии К-7 в московском районе Хорошево-Мневники

Источник: https://livejournal.com

Зато впервые за многие годы строительство жилья в стране действительно поставили на поток! Появились новые формы строительных трестов — так называемые домостроительные комбинаты, или ДСК, объединившие в себе все функции, от производства железобетонных конструкций и стеновых панелей до отделки уже построенного жилья. Понятно, что осваивать широкую номенклатуру конструктивных изделий ДСК попросту не могли, и поэтому всего за тринадцать лет применение типовых проектов в жилищном строительстве достигло 93,5% от общего его объема, а в культурно-бытовом — 85,7%. Впрочем, это вполне укладывалось в общую строительную политику страны: через год после постановления 1957 года вышло другое, называвшееся «О расширении применения типовых проектов в строительстве», которым сводилось к минимуму разнообразие типовых проектов.

Постоянное временное

По сути, жилищное строительство в стране стало конвейерным, и так же, как некогда выпуск автомобилей на конвейере превратил их из роскоши в средство передвижения, сделало отдельное жилье гораздо более доступным. И так же, как некогда с машинами, за это пришлось заплатить не только потерей индивидуальности, но и снижением комфорта. Но зато это было собственное жилье, в которое, согласно утвержденным нормам, полагалось селить только одну семью! Эпоха коммуналок, общежитий и бараков начала уходить в прошлое.

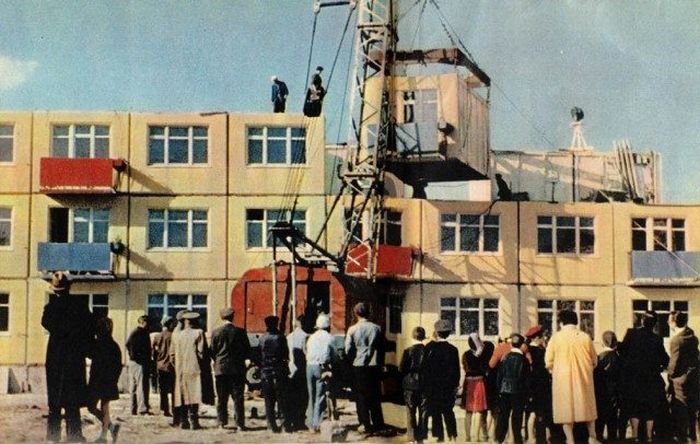

Будущие жители нового крупноблочного дома наблюдают за строительством своего жилья

Источник: https://best-stroy.ru

К тому же небольшие «хрущевские» квартиры в обязательном порядке обладали удобствами, которые раньше были скорее опцией: центральным отоплением, холодным водоснабжением (а зачастую и горячим, хотя бы за счет газовой колонки или водонагревателя) и канализацией. Наличие всего этого уже делало «хрущевки» пригодными для жилья без оговорок, а с началом массового выпуска малогабаритной мебели, приспособленной именно под эти квартиры, получение такой жилплощади становилось для многих горожан заветной мечтой. Причем мечтой, которая исполнялась быстрее, чем прежде. С начала строительства первых прототипов «хрущевок» в 1956 году по 1963 год жилищный фонд СССР вырос почти вдвое: с 640 млн кв. м до почти 1,2 млрд. Этот прирост по размеру был больше, чем весь объем жилья, построенного за первые сорок советских лет! В одной только Москве, задыхавшейся от нехватки жилья еще с конца 1920-х, появилось за это время 36 млн квадратных метров жилплощади, что позволило переселить в новые квартиры около миллиона человек.

«Хрущевки» должны были стать своего рода переходным типом жилья, как это, собственно, и случилось уже в конце 1960-х, когда начали строить панельные высотные дома. Но первоначальные планы, что типовые пятиэтажки прослужат не больше 25 лет, не оправдались: некоторым из них сегодня исполняется по 60 лет и более. Сегодня эти квартиры с нормой в 8 квадратных метров на человека, с низкими потолками, маленькими кухнями, совмещенными санузлами и «хрущевскими холодильниками» под окном в кухне уже выглядят анахронизмом, но они позволили решить острейшую проблему нехватки жилья в стране. А еще позволили быстро строить его там, где никакого жилья не было в принципе, в том числе на Крайнем Севере и Дальнем Востоке: не один десяток военных городков или заводских поселков застраивался с нуля именно «хрущевками», что позволяло сразу же обеспечить жильем тех, кто в нем нуждался.

Фотография строительства одного из самых первых домов нового типового проекта в Москве в районе Черемушки

Источник: http://www.archnadzor.ru

Обложка: https://pinterest.com

Как в СССР строили пятиэтажные дома «хрущевки»

С 1985 года полностью прекратили строить четырех и пятиэтажные здания. Это касалось панельных и кирпичных домов. Чаще всего их называли «хрущевками».

Один из этапов строительства

Именно первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выдал постановление, с которого и началась постройка домов. Он планировал развить жилищное строительство в Советском Союзе.

Предпосылки к строительству

Изначально, советское правительство не планировало запускать строительство жилых помещений.

А вы жили, или живете в хрущевке?

ДАНЕТ

На тот момент многие крестьяне выезжали из сел. Это привело к увеличению численности городского населения по сравнению с сельским. В 50-х годах в городах проживало почти половина народонаселения. Каждый год средняя норма жилищной площади на одного жителя уменьшалась.

Вопрос с жильем решался путем строительства небольших помещений. Также людей селили в коммунальные квартиры. Это помогало существенно экономить бюджет. У нескольких семейств был общий туалет, кухня, водопроводный кран.

Хрущёвки серии 1-335

В хороших условиях жили только работники руководящих должностей и представители правительства. Бараки и землянки считались временным жильем. Хоть и многие сейчас проживают в подобного типа домах.

Капитальное строительство требовало больших затрат, а количество временных построек ограничивалось постановлением Совета народных комиссаров. Большинство зданий было разрушено во время Великой Отечественной войны. Многие пытались найти жилье по доступной цене. Именно это стало причиной начала строительства пятиэтажных домов.

Начало построек «хрущевок»

Отвечал за решение жилищной проблемы Никита Хрущев. Идею возведения недорогих домов он позаимствовал у других государств. Америка строила каркасные дома для иммигрантов, а в Европе были популярными сборное жилье.

Хрущев смог объединить немецкую идею и американскую. Так появились пятиэтажные панельные жилые дома. На строительстве получилось сэкономить приблизительно 30% общих затрат благодаря отказу от архитектурных излишков.

После окончания Первой мировой войны возникло понятие минимализма в архитектуре. Тогда чаще всего строили трехэтажные дома. А вот после Великой Отечественной войны начали возводить целые комплексы однотипных зданий.

Новостройки

Хрущев приказал приобрести французскую автоматизированную линию по изготовлению панелей. Архитекторы занимались изучением однотипного строительства в Америке. Они решили, что дома можно конструировать из блоков, которые будут поставлять их прямо из завода. Это все происходило в кратчайшие сроки. Одновременно проводились отделочные работы.

Мнение эксперта

Лариса Антоновна Карельская

Заведующая отделом, в московском ГУМ на протяжении более, чем 10 лет.Продавец в «Детский мир на Лубянке».

Спустя некоторое время в деревни Черемушки были построены первые пятиэтажные здания из блоков. После этого дома подобного типа строили по всей территории Советского Союза.

Процесс возведения «хрущёвок» длился до 1985 года. Тогда появилось понятие «микрорайон» — комплекс жилых домов, учреждений, которые находились близко друг к другу. Во время проектирования учитывали расстояние между зданиями, освещенность жилья и среднюю норму жилищной площади.

Достоинства и недостатки «хрущёвок»

Долгое время строительство жилых комплексов считали еще одним шагом, который способствовал развитию государства. «Хрущевки» стали местом для проживания тех, кто мог себе позволить лишь недорогую квартиру. Хоть дома были идентичны по внешнему виду, это никак не смущало общественность. Наоборот, это привело к развитию индустрии. Заводы и фабрики строились по такому же принципу, как панельные дома.

Все необходимое поставляли сразу с завода, а на территории застройки занимались непосредственно монтировкой и отделкой. Это в разы сокращало сроки возведения жилого комплекса. Строители трудились в несколько смен, поэтому постройка длилась около 50 дней.

Жилой массив

Чтобы снизить затраты, приняли решение отказаться от многих элементов. Дом состоял из пяти этажей, поэтому несущие стены делали тоньше. Лифта не было, ведь люди могли без всякого труда подняться на пятый этаж. Отсутствовал чердак и мусоропровод, лестничные пролеты были максимально узкими, а потолки низкими.

Мнение эксперта

Константин Павлович Ветров

Помощник и советник Министра государственного контроля СССР, Герой Социалистического труда, историк, доктор исторических наук. Автор многих научных работ об истории Советского Союза.

Во многих квартирах отсутствовали балконы. Кухня занимала минимальную площадь, из-за этого люди кушали по очереди.

Еще в период существования Советского Союза правительство переживало за дальнейшее будущее панельных домов. Ведь здания строили за короткие промежуток времени. Хрущев предлагал поставить в каждом доме лифт.

Массив с хрущевками

Сначала «хрущевки» возводились из расчета пригодности на 25 лет, как временное жилье. Планировалось постепенное улучшения условий проживания. Многие ученые утверждают, что при проведении капитального ремонта, дом может простоять еще очень долго.

Со временем, дома проектировали по другому принципу. В конце 60-х годов началось строительство девятиэтажных зданий. Но они тоже были однослойными, что в результате влияло на процесс теплопередачи.

Хрущевские дома (хрущевки) | Advance Realty

Хрущевские серии домов (хрущевки) — описание, характеристики, планировки квартир.

Хрущевские дома (хрущевки) — серии панельных и кирпичных домов, массово строившихся в СССР во время правления Никиты Сергеевича Хрущёва и получившие в народе его имя.

Строительство хрущёвок продолжалось с 1956 по 1964 гг. По всей России было построено около 290 млн м² жилой площади, что составляет порядка 10 процентов от всего жилого фонда страны.

В Москве хрущевки строились вплоть до 1972 г., а в Московской области и во многих регионах страны — до середины 1980-х гг. Особенности хрущевок; высота потолка 2.50 – 2.60 м., крохотные прихожие и кухни, смежные комнаты во многих квартирах, раздельный либо совмещённый санузел, слабая звукоизоляция внутренних стен, отсутствие лифтов. В настоящее время 5-этажные дома многих хрущевских серий в Москве сносятся. Однако встречаются и серии, где количество этажей 8 и 9, а также 5-этажки с улучшенными характеристиками (в том числе кирпичные), перспектива которых пока неясна.

Серии хрущевских домов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах бывшего СССР различны: для Москвы наиболее характерны 1-510, 1-515/5, К-7. Стоит отметить, что московские типовые хрущевки довольно четко поделены на “сносимые” и “несносимые” сериию. Первые, которые уже снесли, сносят или готовят к сносу стоит перечислить: K-7, 1605/5, II-32, II-35, 1-335.

Хрущёвки сносимых серий предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны на 25 лет, но часть из них до сих пор используется по назначению. Хрущёвки не сносимых серий имели расчётный ресурс 50 лет, поздние исследования показали, что ресурс может быть продлён до 150 лет.

Сталинские дома (Сталинки)

Хрущевские дома (Хрущевки)

Брежневские дома (Брежневки)

Современные дома (Новостройки)

Серия 1-335 Серия 1-439А Серия 1-447 Серия 1-464 Серия 1-467 Серия 1-510 Серия 1-511 Серия 1-515/5 Серия 1605-ам/5

Серия 1Р-303-2 Серия 1МГ-300 Серия К-7 Серия II-07 Серия II-07-19 Серия II-17 Серия II-18/9 Серия II-32

Хрущевки 24. Они были первыми..1957-1962

1957-1962: Первая порция серий

Серия I- 515 (5-эт. панель, 9-эт. -в 70-х гг.)

Многосекционный, панельный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.

В доме 1, 2, 3 комнатные квартиры.

Высота потолков 2,48 м.

Наружные стены керамзитобетонные панели-блоки толщиной 400 мм.

Внутренние — бетонные панели толщ. 270 мм.

Перегородки гипсобетонные панели толщиной 80 мм.

Перекрытия железобетонные многопустотные панели толщиной 220 мм.

Имела продолжение как массовая 9-ти этажная серия

и экспериментально — 12 -ти этажная.

Как правило сравнительно неплохо сохранились.

Реконструируемая серия

Проект реконструкции 5-этажного жилого дома серии 1-515 |

***

Серия II-32 (5-эт. панель)

II-32 — серия панельных пятиэтажных многосекционных жилых домов,

одна из первых серий индустриального домостроения, основа некоторых районов

массовой жилой застройки 60-х годов.

Отличительная особенность:

балконы опираются на подпорки, идущие от фундамента до последнего этажа.

В домах отсутствуют лифты, но обычно присутствуют мусоропроводы.

Отопление, холодное и горячее водоснабжение — централизованные.

В домах предусмотрены 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с раздельными и совмещёнными санузлами,

по три квартиры на этаже.

Высота потолка — 2,60 м.

Наружные стены фасадов сделаны из виброкирпичных панелей толщиной 320 мм

с утеплением из крупнопористого керамзитобетона.

Внутренние стены — виброкирпичные панели в один кирпич.

Расчеты показывали, что несущие свойства виброкирпичных панелей в два раза выше,

чем у обычной стены из кирпича, однако за счет меньшей толщины и большего

заполнения раствором пустот многие положительные свойстватерялись.

Перекрытия и внешние торцевые стены — железобетонные панели.

Существует также версия домов серии II-32 с малогабаритными квартирами.

Несколько таких домов можно найти на Зеленоградской ул. в Москве.

В этом случае балконов нет, торцы глухие, состоящие из 4-х панелей ,

а в подъезде может быть по 8-10 квартир на этаже.

Часть фасадных панелей имеет по два узких вертикальных окошка — это окошки кухонь

одновременно двух соседних квартир.

После окончания производства панелей для серии II-32 было построено еще

несколько десятков домов с малогабаритными квартирами,

но уже с чисто кирпичными стенами.

Сносимая серия. Интересна сравнительно большой высотой этажа.

Как правило довольно значительно изношены, особенно пострадали Узлы,

опоры балконов и кровля.

II-35 (5-эт. панель)

(По ссылке подробно)

Сносимая серия. В силу компактности застройки, последние остатки кварталов добивают

возле Текстильщиков.

Проблемы те-же что и у 335 ниже но тк К7 локальная московская

серия с нею уже практически разобрались.

Серия К-7 (5-эт. панель, неполный каркас)

Самая массовая и наиболее неудачнач по долговечности серия.

Практически снесена. Остались единичные экземпляры. По ссылке в заголовке — больше.

Серия I-335 (5-эт. панель, неполный каркас)

Наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов.

В виде отдельных вкраплений встречаются даже и в Москве. Первый дом этой серии был построен в

Череповце. Наибольшее количество домов этой серии можно встретить в Санкт-Петербурге-

Ленинграде. Там их выпускал Полюстровский ДСК. Серия была признана самой неудачной из всех

серий жилых домов, разработанных при Хрущёве. При этом, как это ни странно, они не попали в список

домов, сносимых в Москве в первую очередь. Дома этой серии возводились с 1958 года по 1966 год,

после чего перешли к строительству модернизированных серий 1-335А, 1-335АК, 1-335К и 1-335Д,

которые производились вплоть до конца 1980-х гг.

Родственница К7 по конструктивному решению. Имеет схожие проблемы.

«О сновную сложность реконструкционных работ панельного жилья

массовых серий составятполукаркасные сооружения с наружными несущими стенами и

внутренним рядом колонн,т.е. базовая серия I-335, широко использовавшаяся

вплоть до 1966 г.»

В москве представлена в единственном экземпляре 5-й ул. Соколиной горы

Внешнее отличие серии 1-335 от других серий в Москве — широкие окна

(двухстворчатые окна выглядят квадратными), железная 4-х-скатная крыша

и удлинённые окна почти во всю высоту панели на лестничных клетках.

Торцевые стены состоят из 4-х панелей с окнами на крайних.

Обычно в одном из торцов дома имеется внешняя пожарная лестница.

В другой модификации, в том числе которую строил

Полюстровский ДСК (она встречается и в Московской области)

может быть плоская крыша вообще без чердака. На площадке по 4 квартиры.

Квартиры 1-2-3-комнатные, высота потолков — 2,55 м. Центральная комната проходная.

Санузел совмещённый. Водо,-и,-теплоснабжение централизованное.

— пространственная жесткость и устойчивость каркасно-панельных зданий

обеспечивается с помощью совместной работы панелей перекрытий, колонн

и диафрагм жесткости в виде сборных железобетонных стенок,

соединенных между собой и с колоннами металлическими

связями на сварке или болтах;

Жилые дома полукаркасного типа серии I-335 практически повсеместно

находятся нынче в предаварийном состоянии с почти исчерпанной надежностью

конструктивной схемы, поэтому, прежде всего, нуждаются в усилении

и повышении жесткости системы несущих конструкций всего здания в целом.

Серия I-464 (5-эт. панель)

Начало строительства 464 серии домов началось в 1960 году.

Однако, большого распостранения эти дома не получили,

К тому же 464 серия имела малый шаг поперечных несущих

стен 2,6-3,2 м. Дом 464-серии представлял собой 3-х

секционный пятиэтажный дом. Секция состоит из 4-х квартир

на этаже: одной 1-комнатной, одной двухкомнатной

(со смежными комнатами) и двух 3-х комнатных

(со смежно-раздельными комнатами) квартир.

Основные характеристики 464-серии:

Толщина несущих стен: 0,35 м

Материал несущих стен: бетон с покрытием керамической плиткой

Перекрытия: железобетонные, плоские на комнату.(см прилаг. чертежи)

Площадь кухни: 5-6 м2

маленькие кухни, тонкие несущие внешние стены, тонкие перекрытия,

моральное и физическое старение зданий серии.

I-447 (5-эт. кирпично-блочный)

(Подробности о серии смотри по ссылке.)

Тип дома — кирпичный

Этажность — 3-5

Высота жилых помещений — 248 см

Квартиры — 1,2,3,4 комнатные

Производитель — местные стройматериалы

Годы строительства — 1958-1970е гг.

Города распространения — СССР (общесоюзная серия)

Известно, что номер максимальной модификации не менее 54.

Разработчик: Гипрогор, 1958 г.

Архитекторы: Дюбек Л., Белоконь А., Звездина Т., Ефимова В.

Инженеры: Розенберг Я., Дидина М., Шапиро Б., Сухова А.

Остальное по ссылке в заголовке. Реконструируемая серия.

| <Проект реконструкции 5-этажного жилого дома Разработчик-серии 1-447 для массового применения |

I-439А (5-эт. шлако-блочный)

I-439А серия жилья эконом-класса в СССР, разработана в 1960-е.

Здания серии характеризуются как блочные многосекционные жилые дома,

состоящие из рядовых и торцевых секций с одно- — трёхкомнатными

квартирами, пятиэтажные, без лифтов и мусоропроводов, с высотой

потолков 2,48 м (для некоторых подсерий — 2,70 м), с центральным

водяным отоплением. Наружные стены — шлакобетонные блоки толщиной

400 мм; внутренние — бетонные блоки толщиной 390 мм;

перегородки — гипсобетонные 80 мм;

перекрытия — железобетонные толщиной 220 мм.

Дома строились с естественной вытяжной вентиляцией на кухне и в санузле,

водоснабжением от городской сети,

с подвалами для размещения инженерных коммуникаций.

В принципе современник 510 серии и ее конкурент. Но неудавшийся.

Назвать причину — затрудняюсь. Хоть серия и получила признание как

массовая, мне её встречать вообще не довелось.

Современное фото не найдено. Прошу помощь читателей.

I-439Я (5-эт. газосиликатно-блочный)

Планировочное решение:

Многосекционный кирпичный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.

В доме одно, двух-, трёх- комнатные квартиры.

Этажность:

5 этажей, высота помещений — 2,64 м м

Технические помещения:

Техподполье для размещения инженерных коммуникаций

Строительные конструкции:

Наружные стены пеноблочные 400 мм.

Внутренние панельные толщ. 200.

Перегородки — гипсобетонные панели толщиной 160, 80 мм.

Перекрытия — панели толщиной 140 мм.

Очень кстати редкий и занятный проект. В отличие от своего прародителя 439а здесь применены те саме стены с поэтажным опиранием что мы видим сейчас в современных монолитах. В

Москве мне не попадался…

А в остальном стандартный на тот момент набор опций…

Ну а пользуясь этими чертежами можно легко понять конструктивное решение здания.

Ну а архитектурные концепции — представлены ниже.

I- 510 (5-эт, блочный) см ссылку.

(там-же можно посмотреть II-18 и II-18.9)

I- 511 (5-эт. кирпич),

В принципе очень неплохое для того времени жилье. По сравнению с Предшественниками

серии II-03 и II-14, исчезают ригеля обуславливавшие высоту потолков в 3 метра,

и вуаля стандартная хрущевская высота потолков в 2.48 метра.

Несущая система — продольные стены с опирающимися на них

плитами перекрытий пролетом 6 метров.

Планировочное решение:

Многосекционный кирпичный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.

В доме одно, двух-, трёх- комнатные квартиры.

Этажность:

5 этажей, высота помещений — 2,48 м м

Технические помещения:

Техподполье для размещения инженерных коммуникаций

Строительные конструкции:

Наружные стены кирпичные толщиной 510 мм. Внутренние кирпичные толщ. 510.

Перегородки — гипсобетонные панели толщиной 160, 80 мм.

Перекрытия — многопустотные панели толщиной 220 мм.

Проект реконструкции 5-этажного жилого дома серии 1-511 без отселения жителей для массового |

«Я живу в первой хрущевке России» — The Village

Надежда: Этот дом обещали снести еще в 2000 году, поэтому в 1999-м я продала родительскую квартиру, чтобы переехать в хорошие условия, как мы решили с мужем. Свое «отдельное жилье», на кладбище, он дождался, девять лет как его с нами нет. А я все жду. Семьи, с которыми мы здесь дружили, те, что еще с Таганки, все радовались и ждали, когда в 2000-м дом наконец снесут. Кто сходился, чтобы получить совместное, кто разводился. Все теперь на кладбище.

Ольга: Понятно, что сейчас стараются на той же площади земли строить большие красивые дома, создавать больше квадратных метров жилья. Нашу убогость нужно давно сносить, но ее будто берегут как эксклюзив. Первый дом в Черемушках, первая хрущевка! Но мы-то почему тут должны страдать?

Надежда: А мы экспонаты! Надо еще идею подать, чтобы нам за это платили.

Ольга: Соседний, 14-й дом, с деревянными перекрытиями, насколько я знаю, вообще закладывался временно как барак для строителей всего района. В итоге в 50-х годах квартиры тоже распределили, и дом сносить не стали. Там вообще жить просто страшно. Потом по его образу стали строить дома по всей Москве, их называли «лагутенки», по фамилии архитектора Лагутенко. Сам он тоже жил на Гримау, но в кирпичном доме. Номер не помню, но он первый от помойки, за гаражами. Рядом «в коробочке» жила Людмила Гурченко! А на Шверника с собачкой еще в начале нулевых гулял актер Вицин.

Надежда: Социальные активистки в нашем доме, конечно, значатся: старшая по подъезду — напротив нас, Мария Андреевна; старший по дому— Генка, в первом подъезде, но он съехал давно, а квартиру сдает. Все они просто платят квартплату поменьше и ничего не делают. Жильцов на встречи собирать некому. Если представить, что нас наконец расселили — мне все равно, что с домом будет. Мне главное дожить до смерти в тишине и покое, в хорошей квартире. Как памятник он мне не нужен. Что здесь интересного? Фонтан? В нашем квартале таких еще пять. То, что дом стоит с 1956 года? И все? Нет, у меня здесь истории нет, я ее не вижу.

«Хрущевки»: история и поэзия начала массового домостроительства в СССР

История хрущевкиИсторик архитектуры Николай Ерофеев о самом масштабном проекте социального строительства

В послевоенные годы у моей прабабушки в Москве была квартира, окна которой выходили на Моховую. Дед, пользуясь кремлевскими связями, выхлопотал ей помещение во флигеле музея М.И. Калинина. Но воды и газа в доме не было, сквозь подгнившие половые доски сквозило, туалет был во дворе, а из-за строительства метро дом просел и пол перекосило. ©

Серия дома К-7

Поэтому когда появилась возможность переехать в отдельную квартиру, пусть и меньшей площади, на Ленинградском проспекте, в свеженькой, только что построенной хрущевке, прабабушка согласилась не думая. Ей жилось там комфортнее, хотя, по воспоминаниям родственников, для нее, привыкшей к жизни в центре, это было все равно, что ссылка в деревню.

Хрущевка — собирательное название для типичных советских пятиэтажных панельных домов, без которых не обходится не только редкий город пост-советского пространства, но и редкий квартал. За 25 лет было построено 10% всего жилфонда страны — так быстро и много, как в период хрущевской индустриализации в СССР, не строили никогда.

Хотя cталинские высотки и были новаторскими постройками, назвать экспериментальными их сложно. Зато хрущевка, при всей очевидности своей конструкции,— действительно экспериментальный социальный жилищный проект.

Отдельные опыты экспериментального блочного жилого строительства осуществлялись еще до войны: уже в 1927 году в Москве было построено два шестиэтажных жилых дома, стены которых сложены из крупных офактуренных блоков. Тогда не все усматривали в этих первых экспериментах перспективные тенденции формообразования. Щусеву разрезка фасадов на блоки напоминала «складирование мешков с мукой». Однако в 1930-е велись активные эксперименты по внедрению заводских методов разработки типовых жилищных проектов. А. Буров в соавторстве с Б. Блохиным старались упростить производство и максимально типизировать детали домов /См.: Б. Блохин, А. Буров. Скоростроное строительство крупноблочных домов. // Архитектура СССР, 1939, №10., Б. Блохин. Опыт строительства крупноблочных жилых домов. М. 1940. /.

А. Буров, Б. Блохин. Крупноблочный дом на Велозаводской улице. 1939 год

Их знаменитый «Ажурный дом», построенный в 1940–1941 годах на Ленинградском проспекте можно рассматривать как важный этап перехода от блочного к панельному строительству. Впервые блоки, из которых складывался дом, стали специализированными. Блоки первого типа, высотой в целый этаж, образовывали простенки, между которыми устанавливались низкие подоконные блоки второго типа. Следующим шагом стала разработка единой панели, образующей всю внешнюю стену комнаты, это будет сделано после войны, но уже на другой базе, а опыт довоенного крупноблочного строительства в послевоенные годы оказался практически невостребованным.

А. Буров, Б. Блохин. Крупноблочный дом на Ленинградском шоссе в Москве. 1939 год

В послевоенное время за разработку панельных жилых домов взялась мастерская М.В. Посохина. В первом конкурсе на проект крупнопанельного дома участвовала c шестью вариантами различной этажности и конфигурации и мастерская-школа Ивана Жолтовского. Характерная особенность проектов состояла в том, что все нестандартные элементы были сконцентрированы в нижнем и верхнем ярусе зданий, кроме того, здесь впервые применялись открытые панельные стыки.

Крупный экспериментальный проект того времени —дом на Хорошевском шоссе в Москве. Построили его Михаил Посохин и Ашот Мндоянц всего через три года после того, как в 1949 году по их же проекту закончилась стройка высотки на площади Восстания (ныне Кудринской). Инженером дома на Хорошевском выступил В. Лагутенко, впоследствии—главный строитель хрущевок. Тут им была разработана собственная система: каркас для домов изготавливали в металлических формах прямо на строительной площадке. Заводской базы пока еще не было, и все строительно-монтажные работы велись полукустарным способом. Тем не менее, после первого экспериментального дома в том же районе «поточно-скоростным методом» было возведено в две очереди 15 жилых домов этого конструктивного типа. За декором дома на Хорошевском шоссе не сразу можно распознать хрущевку. Дом украшен навесными деталями—гирляндами, расположенными под окнами, — а пилястры в простенках закрывают швы между плитами. Как писал тогда М. Посохин «Каркасно-панельные жилые дома должны иметь те же черты, которые присущи жилищу советского, социалистического типа, то есть обладать гармоничными пропорциями, отличаться добротной и красивой отделкой и, в зависимости от градостроительных условий, иметь балконы, эркеры, лоджии. Новые методы строительства не должны обеднять архитектуру. Наоборот, они могут и должны обогащать ее» /М. Посохин Архитектура крупнопанельных жилых домов. М., 1953 г. Стр. 17./.

Строительство каркасно-панельного дома на Хорошевском шоссе в Москве

Возможно, хрущевки могли бы выглядеть как дом на Хорошевском шоссе, не будь принято знаменитое хрущевское постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». После этого профессиональная пресса стала смотреть на посохинский дом совершенно другими глазами: «Серьезным недостатком домов на Хорошевском шоссе является применение навесных архитектурных деталей — обрамлений окон, гирлянд под окнами и др. Мы воспринимаем эти детали не только как архитектурные излишества — они органически противопоказаны самой природе заводского домостроения».

1951 г., Москва. Застройка Хорошевского шоссе каркасными домами, М. Посохин, В.Лагутенко

Эстетико-пластические проблемы теперь предлагалось решать в связи со свойствами самих панелей: «Разумеется, было бы неправильно сводить все богатство особенностей композиционного построения фасада крупнопанельного здания только к выбору приема разрезки стен на панели. Архитектор обязан тщательно продумать и пластику самих панелей, их величину, фактуру, цвет, рельеф стены, способ обработки стыков между панелями. Многократная повторяемость основных элементов стены — панелей, а следовательно, и стыков между ними, придает особое значение характеру архитектурно-художественной обработки швов между панелями. Этим в значительной мере определяются выразительность фасада здания, его стилевая характеристика» /А. Перемыслов. Некоторые особенности архитектуры и строительства крупнопанельных зданий. Стр. 120./.

Позже коллективом Посохина были построены дома на Песчаной улице. Эти дома выполнены уже без излишеств: «Фасады зданий не имеют каких-либо надуманных, дорогостоящих украшений», — хвалил свою работу Посохин. Конструктивно они являлись первыми панельными домами с поперечным стальным каркасом.

Каркас возводился из железобетона, а панели для этих домов изготавливали в металлических формах прямо на строительной площадке. Строительно-монтажная площадка во многом напоминала сборочный цех крупного современного завода. На практике же их строительство выходило много дороже, чем строительство обычных «сталинок»—этот метод стал тупиковой ветвью развития. Тем не менее, это был первый эксперимент по созданию крупнейших в нашей стране каркасно-панельных домов высотой в шесть-десять этажей.

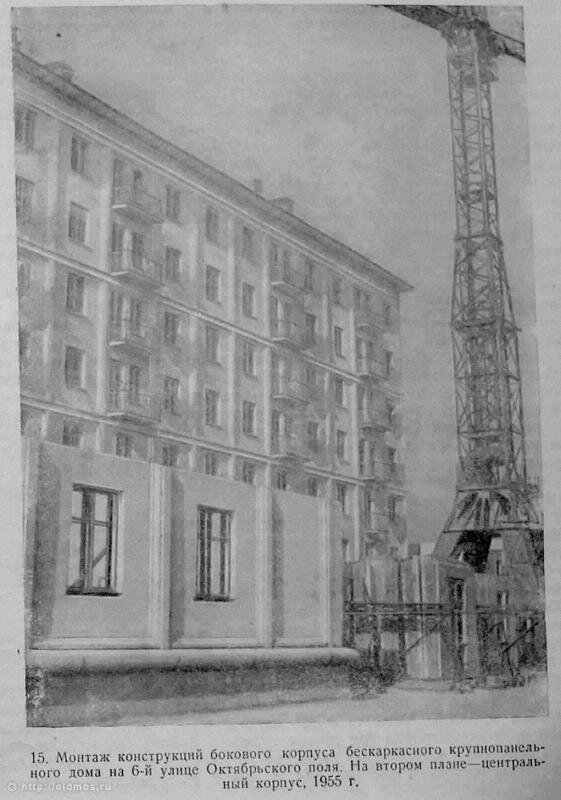

Пока Посохин и его коллеги на Песчаных улицах доводили до блеска каркасно-панельную схему, совсем рядом, на Октябрьском поле, другой коллектив во главе с архитектором Н. Остерманом и инженером Г. Кузнецовым выстроили сборный семиэтажный дом, панели которого не нуждались ни в каком каркасе – они несли себя сами. Эта работа проигрывала посохинскому дому почти по всем статьям, но все-таки будущее было за ней. Бескаркасная схема обещала существенное сокращение количества деталей, упрощение работ и гибкость планировки.

Монтаж конструкций бескаркасного крупнопанельного дома на 6-й улице Октябрьского поля. 1955 г.

Теперь задача состояла в том, чтобы поставить метод на поток. Коллектив Посохина опирался на французские разработки, предполагавшие сборку домов на заводе. /См: Robert Barrât, Raymond Camus, prophète. In: «L’Express», Paris, 4 décembre 1958./ Французский инженер, разработчик панельного домостроения Раймон Камю трижды приезжал в Москву по приглашению советского правительства. Он подписал контракт на поставку запатентованных им линий по производству строительных панелей и давал консультации по организации строительства. У компании Camus купили лицензию на первую систему по массовому производству бетонных изделий для строительства, но в итоге она была переработана советскими специалистами.

Опытные панельные дома, построенные по системе Камю в Гавре

Эксперименты по поиску единой типологии продолжались, пока, наконец, не была построена серия К-7, которая стала первым проектом массового строительства.

Проект пятиэтажного дома типа К-7 был разработан Виталием Лагутенко. Главное достоинство его дома было в дешевизне и простоте — минимальный размер квартир, отсутствие подвала. Зато дом был предельно прост для изготовителей, собирался как этажерка и монтировался методом «без раствора». Он весь состоял всего из двух десятков наименований изделий и строился комплексной бригадой, работающей в три смены— сантехники, электрики, штукатуры и столяры работали параллельно с монтажниками. Через два года отработки этого метода четырехсекционный пятиэтажный дом К-7 монтировался за рекордные сроки – всего 12 рабочих дней. Именно такой проект лучше всего соответствовал требованиям времени.

Эта была одна из первых серий, поставленных на конвейер. После принятия в 1954 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» было возведено 402 заводов (ДСК) по производству железобетонных конструкций и 200 площадок полигонного типа. В масштабах всего Союза был развернут крупнейший производственный цикл – осуществлялся «перевод страны на индустриальные рельсы».

Сборка домов серии К-7

Проект хрущевок мыслился в первую очередь как социальный, в нем наглядно проявилась первичность строительства по отношению к архитектуре. При этом подчеркивался временный статус домов—они должны были простоять до наступления коммунизма в 1980 году. Но даже следуя задачам максимальной рационализации, архитекторы стремились внести в проект нечто дополнительное. Например, на улице Гримау хрущевки увенчаны плитами с цветочным орнаментом.

Идея была в том, что каждый отдельный завод может отливать только один тип панели, но этот тип может быть уникальным. Тем не менее, этот метод не прижился, и вскоре эксперименты по созданию фигурных плит были свернуты. Для хрущевок типологическое единство оказалась принципиальным—все они очень похожи. Но было ли это вопросом идеологической борьбы с излишествами, или дело было в экономическом стремлении к экономии? Архитектор Нина Крайняя, строившая район Беляево, отвечает на это так: «Мы были увлечены самой новизной задачи, считали, что отражение в архитектуре одинаковой комфортности жилья для всех и есть новая эстетика».

Монтаж блока серии К-7

Хрущевки уравнивали условия жизни на огромной территории. Конечно, эти условия были далеки от идеала. Но тогда никому и в голову не приходило критиковать новостройки за отсутствие балконов, совмещенные санузлы, тонкие стенные перегородки. Все это были мелочи по сравнению с той колоссальной переменой в образе жизни советских людей, которая произошла благодаря новой строительной программе. Панельный дом открыл спасительную возможность расселения переполненных коммуналок.

Дома серии К7 в своей первоначальной модификации строились до 1966. Это была самая знаковая, но, конечно, не единственная серия. Появлялись и новые серии хрущевок, а позже им на смену пришли брежневки. С 1959 по 1985 год в СССР было построено 290 млн. кв. метров общей площади. Это примерно 5.8 млн. квартир, 10% нынешнего жилого фонда. Заводская линия ДСК в своем готовом виде, то есть, вместе с линией заводов, стала «экспортным товаром». Она экспортировалась во Вьетнам и в Китай, ее подарили Кубе, где те же хрущевки (с минимальными изменениями) смотрят окнами на Карибское море. Хрущевками «заделывали дыры» в разбомбленных послевоенных городах западных республик СССР. Хрущевки строились за полярным кругом. Благодаря хрущевкам стало возможным возводить военные и индустриальные города в труднодоступных местностях. Хрущевки стали первой альтернативой баракам и палаткам, в которых в чудовищных условиях жили рабочие и строители индустриальных моногородов. И, главное, везде они обеспечивали единые жизненные стандарты, одновременно давая людям возможность наладить свой личный быт.

Хрущевки— проект, решивший важную социальную задачу и придавший городской жизни особое звучание, которое отчетливо слышится до сих пор. Ориентируясь на корбюзианские пропорции, хрущевка установила новый компактный масштаб современного урбанистического существования. Ей соответствовала аскетичная модернистская мебель и предметы интерьера, а также малолитражный автомобиль Москвич.

До сих пор по приблизительным подсчетам в советских пятиэтажках живет 8,6 млн россиян. Хрущевки выработали свой срок службы, и теперь их сносят. Что и где сносится можно уточнить тут. В Москве осталось снести около 300 пятиэтажек.

Николай Ерофеев, искусствовед, специалист по архитектуре советского модернизма

«Открытая левая», 24 декабря 2014